Introducción

En las instituciones islámicas de tendencia sunita de la ciudad de Córdoba es común la utilización, mención y circulación de literatura religiosa, tanto impresa como virtual. Las observaciones etnográficas realizadas indican que la cultura escrita y su relación con la oralidad, constituye una mediación importante en las prácticas rituales, en la enseñanza del islam al interior de la comunidad musulmana y en su divulgación hacia la sociedad civil. El artículo presenta un estudio etnográfico sobre las formas en que la institución Sociedad Árabe Musulmana Centro Islámico de Córdoba1 transmite y enseña el islam a través de la utilización de literatura religiosa y la resignificación de la tradición sunni. Para las personas que confluyen en la institución, el objeto libro es un bien que representa la grandeza espiritual e intelectual del islam. Existe una confianza y fe en que el libro resguarda los valores y creencias de la ummah desde los tiempos del profeta, por lo que constituye una mediación legítima para la transmisión religiosa y para construir pertenencia comunitaria. Por ello, el objetivo del artículo es indagar de qué manera algunos miembros -shaijs, líderes institucionales, descendientes árabes y conversos- resignifican narrativas de la tradición sunni que versan sobre los procedimientos de transmisión simbólica considerados propiamente islámicos: escritura y oralidad - memorización y recitación. Se sostendrá que, al ser valorados como las formas primigenias de transmisión de la revelación, la institución buscaba fomentar la enseñanza y aprehensión de la doctrina islámica y sus valores, imitando lo imaginado de las formas comunicaciones de la época del profeta. Preservar esa costumbre, aun con las distancias temporales de los hechos resignificados, las variantes y adaptaciones locales, representaba un signo de distinción a partir del cual construían un ideal de comunidad musulmana local, delimitaban jerarquías en su interior y establecían fronteras frente a otros grupos religiosos. A lo largo del artículo mostraremos que el estudio de la circulación de la cultura escrita islámica y sus modalidades de apropiación permite abordar desde un ángulo novedoso la recreación de las creencias, la reproducción de pertenencias religiosas y la construcción de comunidad.

La génesis del islam en Córdoba está vinculada a la inmigración siria y libanesa, que se materializó a principios del siglo XX con la creación de cuatro entidades árabes musulmanas y sociedades de fomento. En 1905 fundó la “Sociedad Islámica de Nebek”; en 1907 la “Sociedad Islámica de Trípoli del Líbano”, en 1908 la “Sociedad Árabe Islámica de Damasco” y la “Sociedad Islámica del Valle de Becá”. En 1928 confluyeron y fundaron en el centro de la ciudad la actual Sociedad Árabe Musulmana, Centro Islámico de Córdoba, de tendencia sunnita.

Inicialmente se configuró un grupo con una identidad móvil y superpuesta entre la etnicidad árabe y lo musulmán. La reproducción de las prácticas y creencias islámicas se llevaría a cabo a través de los descendientes árabes nacidos en el país. Entre las décadas del cuarenta al sesenta la gestión institucional se consolidó jurídica y socialmente al tramitar la personería jurídica y comprar el actual edificio en pos de garantizar los espacios de sociabilidad y legitimidad frente al Estado. Al mismo tiempo se fortaleció una comunidad étnico-religiosa, en la que la identidad musulmana se expresó por medio de diacríticos árabes, sobre todo de identidades sirias y libanesas. Desde entonces, esa configuración marcará la dinámica del grupo y las jerarquías que se observan en las décadas posteriores. Desde aproximadamente 1970 hasta la actualidad la institución asiste a una transformación: paulatinamente se produce una diversificación de componentes étnicos, nacionales y de tradiciones islámicas por la presencia de conversos/as de nacionalidad argentina y nuevos inmigrantes de África y Asia. Actualmente hay musulmanes inmigrantes de Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Yemen, Túnez, Marruecos, Argelia, Camerún, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Pakistán; conversos/as de nacionalidad argentina; y descendientes de sirios y libaneses. Frente a la heterogeneidad finalmente la etnicidad árabe se jerarquizó como principio preferencial de pertenencia comunitaria y diferenciación.

Figure 1 Photo of the façade of the Arab Muslim Society-Islamic Center of Córdoba. Image extracted from the institution’s Facebook page.

La hipótesis del artículo es que la cultura escrita contribuye a la transmisión del islam y a la construcción de una identidad musulmana con predominio de lo árabe. Los usos que se hacen de ella habilita que sucedan dos cosas. Por un lado, en el marco de la creciente heterogeneidad social de la institución, la escritura, sus mediaciones materiales, su circulación y acceso, si bien hacen extensible el conocimiento religioso también reproducen jerarquías al interior de la comunidad. Las relaciones de poder se dirimían por el acceso diferencial a la cultura escrita según las funciones y posiciones en el espacio social definidas por la pertenencia a linajes árabes, la nacionalidad, las lenguas, la instrucción en el islam e idioma árabe y el género. Por otro lado, al mismo tiempo, los usos de la cultura escrita posibilitaban la reproducción de la pertenencia identitaria sunni que se definía en torno a la noción de ummah, y en oposición a otros grupos religiosos de Córdoba como el cristianismo, especialmente el evangelismo.

Fundamentado en la caracterización empírica esbozada, el artículo presenta dos horizontes de discusión analítica que tienen puntos de encuentro. Uno es el problema de la transmisión cultural a través de la dimensión material de los procesos de comunicación humana, y sus implicancias en la estructuración de procesos cognitivos desde los cuales se procesa la experiencia, las relaciones sociales, el universo de lo pensable, la representación y la clasificación del mundo (McKenzie, 2005; Goody, 1996). Los autores que dan cuerpo a esta línea de investigación antropológica otorgan importancia a las tecnologías y procedimientos de transmisión simbólica, especialmente los relativos a la cultura escrita, su relación con la oralidad y el ritual, y el despliegue de las distintas formas de poder que conllevan. Sitúan la producción y usos de la cultura escrita como catalizadores de oposiciones y disputas que dirimen las jerarquías simbólicas y políticas, en este caso, del islam. Siguiendo a Espinosa (2018) y Carini (2009) esta perspectiva nos permite abordar la dimensión simbólica y los medios de comunicación por los cuales se materializa y difunden los mensajes religiosos. De manera complementaria, haremos uso de una serie de estudios sociales sobre la escritura, el libro y la edición que facilitan el análisis de las prácticas y redes que se tejen entre los agentes que conforman la producción de ideas religiosas, su traducción y su circulación por medio de representaciones materiales de la cultura impresa (Sorá, 2017, 2003; Chartier, 1999, 1997).

El otro horizonte son las investigaciones antropológicas que, centradas en distintos universos religiosos problematizan los sistemas de producción, circulación y consumo de mercancías religiosas (Espinosa, 2018, 2017; Algranti, 2013; Carini, 2009). Siguiendo a Algranti y Setton (2021), la tríada producción, circulación y consumo expresa, prefigura y ayuda a comprender cómo se producen y habitan las creencias y la forma en que los actores se referencian frente a la construcción religiosa. Para estos autores, la mediación de las mercancías religiosas si bien no está exenta de determinaciones sociales habilita la reapropiación creativa. Por lo que, el análisis de los usos y los vínculos que las personas construyen con las materialidades religiosas permite identificar sistemas de preferencia, pertenencia e innovación. Estos estudios son útiles para pensar modalidades de la recreación de las creencias y reproducción de pertenencias religiosas. También los aportes de Montero (2006) y Espinosa (2018) acerca de objetivar bienes simbólicos, relaciones y agentes, entendidos como mediaciones culturales, nos posibilitan enfatizar los tránsitos simbólicos y materiales en contextos de traducción cultural, rasgo característico del espacio de relaciones estudiado, sobre todo por la diversidad cultural que presenta.

Los datos empíricos construidos para realizar el análisis son resultado del trabajo etnográfico realizado entre los años 2016 y 2019 en la institución SAMC. Lo expuesto aquí son interpretaciones de la dinámica social que se corresponden a dicho momento. Metodológicamente realicé un relevamiento de la literatura islámica impresa y virtual más mencionada. Para conocer las formas de circulación, usos y las reapropiaciones simbólicas que realizan los shaijs, líderes institucionales, descendientes árabes, conversos/as y personas no musulmanas interesadas en el islam, mantuve conversaciones informales con dichos actores y realicé observaciones participantes de los siguientes momentos de enseñanza y divulgación religiosa. 1) Las instancias internas de la comunidad fueron: los rituales del Salat al yumu’ah, Ramadán, Eid al adha y Eid al fitr, los momentos posteriores de sociabilidad; las clases de enseñanza coránica e idioma árabe. 2) Los eventos de divulgación del islam destinados a la sociedad civil fueron las fiestas de las colectividades y las capacitaciones a estudiantes de la policía de la Provincia sobre tolerancia, diversidad religiosa e islam (programa articulado con el Gobierno Provincial de Córdoba).

Para tornar inteligibles las relaciones que componen al problema -el papel de la cultura escrita y la oralidad en la transmisión, la recreación de las creencias y reproducción de pertenencias religiosas, el artículo está organizado de la siguiente manera. Primero, en base a registros de campo, se mencionarán las instancias en que la institución enseña el islam y las resignificaciones que realizan los directivos y los líderes religiosos, de ciertos hadices y pasajes del Corán en los que figuran modalidades comunicaciones de escritura y oralidad y los erigen como mecanismos ideales de enseñanza y aprehensión del islam. Segundo, describiremos cómo la institución hace uso de la cultura escrita y la literatura islámica -en formato impreso y virtual- para construir y delimitar la pertenencia a la ummah local.

Resignificaciones de la tradición sunni. Oralidad y escritura como formas ideales de transmisión religiosa

Para los interlocutores, la base de la doctrina islámica se apoya en el Corán, código religioso, ético, jurídico y social que aporta justificación y explicación a todo comportamiento humano. Se halla escrito en árabe clásico, lengua que los musulmanes creen que Dios escogió para concluir su revelación, y por ese motivo el texto coránico llegó a ser el modelo lingüístico de esta lengua (Bramon, 2002). Los musulmanes -e incluso intelectuales arabistas e islamólogos de hasta mediados del siglo XX- consideran que el Corán es una obra literaria de riqueza poética, estilística y lexicográfica. La virtuosidad lingüística con la que se lo caracteriza sumado a la realidad histórica de que el profeta Muhammad era analfabeto, son fundamentos que los interlocutores de la SAMC remiten como prueba del origen divino del mensaje y la afirmación de su inimitabilidad e inclusive su intraducibilidad. De ahí la valoración positiva de la lengua árabe, su identificación como articuladora de la ummah, y la consideración que el texto y el modo correcto de lectura del Corán es en idioma árabe. Siguiendo a Boltansky (2014) la cultura material religiosa, en este caso el Corán, su retórica y lengua conforman las garantías y pruebas de un orden legítimo de realidad.

Los musulmanes sunníes con los que interactúe creen que Allah reveló el Corán a Muhammad a través del Ángel Gabriel en la Noche del destino. Su contenido se borró de su mente y se le fue dado en el lapso de veintitrés años según iban determinando las circunstancias. Durante la vida del profeta, las revelaciones fueron transmitidas por él oralmente, luego memorizadas por los hafiz2 y finalmente plasmadas por escrito por los sahabis3, que formaron el primer núcleo (aunque disperso) del códice coránico. La revelación escrita fue recogida por los dos primeros califas y luego Uthmán ibn Affán la codificó en un solo texto, permitiendo la preservación fiel de la palabra de Dios, al tiempo que evitaba la proliferación de interpretaciones consideradas falsas. Del mismo modo sostienen que sucedió con los hadices4 transmitidos oralmente por el círculo del profeta. Luego con ayuda de la tecnología escrita fueron sometidos a evaluaciones de autenticidad y dio lugar a la creación de corpus fiables.

A través de las narrativas mencionadas, los interlocutores entienden que la transmisión primigenia de la revelación, por medio de la oralidad y luego la escritura, constituyen mecanismos de enseñanza simbólica que son específicos del islam, virtud por la cual se considera que en el presente la enseñanza islámica debe realizarse según los mismos mecanismos5. Observamos que se le otorga plena confianza de fidelidad a la transmisión oral de la revelación por parte del profeta y los sahabis, al tiempo que se busca revivificar este periodo histórico, transformado en mitológico, por el compromiso espiritual, moral e intelectual de los sahabis en la tarea de la expansión del islam. A su vez se considera que la escritura completa el poder y garantía de autenticidad, al eliminar la circulación de lo herético y conservar la originalidad de la revelación y la tradición profética. Asociaciones no casuales, dado que siguiendo a Goody (1996) la escritura es una tecnología que por sus cualidades intrínsecas permite sopesar la transitoriedad de la comunicación oral y al objetivar el habla otorga un correlato material que subsiste al paso del tiempo.

Imitar al profeta. Escritura y oralidad -memorización y recitación

Estudios de la historia y sociología del libro y la escritura (Goody, 1996; McKenzie, 2005; Ong, 2003; Chartier, 1999) afirman, cada uno con apoyo en diferentes cuadros empíricos, que los sistemas de escritura impactan en los procesos cognitivos con que se modelan las cosmologías y las estructuras sociales de diferentes culturas. Pero aún donde la escritura logró desarrollarse no significó el reemplazo de la oralidad como mecanismo para la transmisión cultural. Esta visión anti evolucionista supone que si bien la oralidad y la escritura representan formas de comunicación profundamente divergentes, no conviven en la historia como alternativas contrapuestas. Con estas premisas, aquí nos detendremos en las distintas instancias en que la institución de Córdoba enseña el islam, basado en resignificaciones de ciertos hadices y pasajes del Corán en los que figuran modalidades comunicaciones de escritura y oralidad, consideradas las formas ideales de enseñanza y aprehensión del islam.

En las capacitaciones a policías no musulmanes de la provincia de Córdoba, las personas visitantes eran guiadas por al menos tres miembros de la Comisión Directiva o algún familiar -en general eran el presidente, un familiar de éste, un converso de hace más de diez años y una mujer conversa que ocupaba el cargo de secretaria de la comisión-. El recorrido comenzaba en el salón de usos múltiples en donde se los introducía en conocimientos básicos del islam y diversidad religiosa. Previamente les era entregado unas encuestas para hacer un sondeo de las dudas más recurrentes, que tenían que ver con costumbres y prácticas musulmanas, vestimenta y el lugar de la mujer en la religión. Saldadas estas dudas y explicadas las formas y cuidados de comportamiento en los espacios rituales, en una segunda instancia se les permitía visitar la musalla. Las mujeres eran informadas previamente de que debían llevar pañuelos para cubrirse al ingresar. Allí el único shaijs que hablaba español era quien continuaba con la presentación del islam.

En las capacitaciones, quienes estaban en representación de la institución recurrían a la sura llamada del Coágulo para señalar la marca distintiva del islam. Esta comienza así: ¡Lee que tu Señor es el más generoso! El que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía […]6. Para mis interlocutores musulmanes, la sura revela que la primera orden de Allah remite al aprendizaje, la reflexión y la búsqueda de conocimiento de saberes supremos que se encuentran en la revelación. La sura, en conjunción con el significado en árabe de la palabra Corán -asequible de ser leído- eran utilizados como fundamento del propósito y misión de alfabetización del islam, en contraposición a la idea de que el islam se expandió por medio de la guerra y conquista. En efecto, el conocimiento era valorado como tal. Se explicaba también que el verbo en árabe iqra, que da inicio a la sura, significa a su vez leer y recitar, y constituían las formas de aprendizaje de la época del profeta. Por lo que la orden de Dios implica la búsqueda de conocimiento y no se limita a quienes están alfabetizados dado que el profeta era iletrado pero recibió la orden de memorizar y recitar la revelación, es decir, las formas de lectura que él podía practicar. Con el énfasis en que Dios ordenó el aprendizaje y cualquier persona (musulmana o no) está en condiciones de realizarlo, se buscaba dar un perfil general del musulmán como aquella persona que autocultiva su instrucción en obediencia al mandato revelado. En contraposición se definía al fanatismo religioso que poco conoce de la doctrina, los valores y prácticas islámicas.

Estas ideas y resignificaciones también eran replicadas al interior del grupo musulmán como parte de las enseñanzas sobre islam por parte de uno de los shaijs -converso y cuya lengua materna no fue el árabe, pero es un referente por su conocimiento y memorización del Corán y los hadices. Él siempre enfatizaba que el Corán es una escritura para ser recitada cuya finalidad es transmitir el mensaje a quienes no tienen las competencias de lectura y habla de la lengua árabe. Bajo esa idea, puede pensarse que el Corán tiene la facultad sociocosmológica de ser un dispositivo de cultura escrita en íntima vinculación con la oralidad, y ambas constituyen la práctica valorada de uso, lectura y aprehensión. La siguiente situación de campo fue reveladora en este sentido.

Más allá de lo enseñado por los shaijs los días de Salat al yumu’ah, la institución ha intentado tener instancias de instrucción coránica, que dependían de la iniciativa del shaijs que liderara en ese momento7. El ámbito de enseñanza no se parecía a lo que esperaba de una sala de clases, sino que estas eran impartidas en una mesa al costado del salón de uso general donde luego del Salat se toma café y sociabiliza. Rodeadas de al menos cincuenta personas y ruido, entre cinco y siete mujeres conversas participaban de las clases. El método de enseñanza era el siguiente: el shaij pronunciaba en árabe alguna aleya del Corán y las mujeres repetían de a una por vez hasta que la pronunciación fuera correcta. Como el shaij a cargo no hablaba español, otro hombre (un inmigrante árabe que reside en el país hace casi treinta años) actuaba como traductor, pero sin intervenir demasiado porque la enseñanza no estaba enfocada en el contenido de la revelación y el significado de las aleyas no era explicado. El fin era el aprendizaje de una pronunciación exacta del árabe y la práctica de la recitación coránica.

Aunque las mujeres tenían sobre la mesa el Corán, en ese momento no interactuaban con el material impreso, no era leído ni consultado y por el contrario cerraban los ojos al momento de recitar. La instrucción coránica se realizaba principalmente por medio de la oralidad, a modo de fidelidad a lo imaginado como se hacía en los tiempos del profeta. La palabra escrita sólo servía de soporte para aprender, desarrollar y potenciar la capacidad de recitar. Esta forma de lectura y aprendizaje del Corán implicaba la existencia de la escritura -el objeto libro- y la oralidad, en tanto destreza de memoria y recitación. Se consideraba que así la palabra de Dios y el profeta se interiorizaba, lograba tornarse cuerpo y con esa experiencia intelectual/corporal su eficacia simbólica era mayor, al acrecentar la creencia misma en el mensaje revelado. A su vez, la memorización y recitación coránica suponía una distinción frente a los demás. Quienes lo estudiaban eran los hijos de uno de los shaijs, y personas conversas que más allá del deseo personal y espiritual tenían la intención de mostrar compromiso con la religión ante la mirada desconfiada de algunas de las personas nacidas en el seno de una familia musulmana.

Por lo esbozado, la recitación en árabe se presentaba como un fin en sí mismo que ultrapasa la mediación literaria y constituye una práctica que acerca lo divino (la palabra de Dios escrita en el Corán) y lo terrenal representado por la figura del creyente virtuoso que recita. El acceso a la dimensión espiritual de la revelación a través de la recitación requería del desarrollo de capacidades intelectuales y lingüísticas fomentadas desde la niñez. Uno de los shaijs en reiteradas ocasiones invitaba a que las familias enviasen a sus hijos en las vacaciones de verano a una madrasa -escuelas de enseñanza islámica- para que ejercitasen la memorización y recitación en árabe para llegar a ser un hafiz del Corán y así recibir siete veces más las bendiciones de Dios.

En tanto medio de experiencia espiritual y vinculación con Dios, la recitación era el fin del aprendizaje coránico y debía cumplir exigencias tanto intelectuales como estéticas. Un día de Salat, el adhan -llamado a la oración- no fue realizado por el shaij de siempre sino por su hijo de quince años. Algunas mujeres dijeron que su voz era dulce pero todavía no estaba preparada porque era muy joven. En otra oportunidad el adhan lo hizo otro miembro del grupo, un señor mayor y de voz ronca. A las mujeres no les pareció acorde que él lo hiciera porque su voz no era “bella” y por ende no invocaba la espiritualidad necesaria para iniciar el ritual. Es decir que en la recitación, lo espiritual se mimetizaba con lo estético y lo bello era masculino-adulto. Cabe aclarar que las mujeres no pueden llamar a la oración colectiva, por lo que lo femenino como parámetro de belleza en la recitación no era una opción.

En síntesis, las resignificaciones que los directivos y shaijs de la institución hacían de la tradición sunni fomentaba la comprensión del islam como transmisible de manera escrita y oral a través de la recitación, imitando lo imaginado de las formas comunicaciones del contexto de la revelación y la época del profeta. La institución promovía que la enseñanza y aprendizaje de las fuentes sagradas debía realizarse a través de la escritura y la oralidad -memorización y recitación- porque constituían los mecanismos mitologizados de transmisión simbólica islámica. Preservar esa costumbre en una sociedad de mayoría católica representaba un signo de distinción frente a judíos y cristianos.

Etnografía de la escritura. Reproducción del islam y construcción de la ummah través del uso de impresos

Daniel Sibony en “Los tres monoteísmos. Judíos, Cristianos, Musulmanes: entre sus fuentes y sus destinos” (2004) sostiene que mientras en el cristianismo Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, en el islam la divinidad se relaciona directamente con la lengua de la revelación. Por lo tanto, el Corán “constituye el núcleo sacralizado de la identidad islámica” (p. 28). Para el autor la ummah se sostiene sobre una dinámica lengua-libro, postura que compartimos y nos permite completar otra arista del problema, foco del apartado: la relación entre cultura escrita, lengua árabe, construcción de comunidad. Para comprender el rol de los materiales impresos parto de la hipótesis propuesta por Sorá (2003, 2004 y 2017) de que las huellas materiales de los libros y las bibliotecas vehiculizan mensajes más allá del contenido intrínseco que puedan tener y permiten observar la trama de relaciones sociales que articulan. Nos centraremos entonces, como propone también Espinosa (2018), en las acciones y relaciones mediadas por los impresos para describir las maneras en que la institución empleaba la literatura religiosa para la transmisión del islam y para crear una ummah local, con jerarquías internas y fronteras en oposición a otros grupos religiosos.

El material impreso utilizado por la institución variaba dependiendo del contexto y el receptor. Su distribución se asociaba a una jerarquía según las funciones y posición en el espacio social definidas por la nacionalidad, la pertenencia a linajes árabes, la conversión, la instrucción en el islam y el idioma árabe, y el género. ¿Qué libros eran entregados y en qué contexto? ¿Quiénes eran considerados idóneos para la entrega del material impreso? ¿Existía un monopolio del saber religioso? ¿Quiénes lo detentaban? Para explicarlo primero describiremos el uso de los impresos en la enseñanza del islam y su distribución hacia la sociedad civil no musulmana y luego al interior de la comunidad.

Distribución de libros islámicos a no musulmanes

La institución consideraba que la divulgación del islam forma parte de la dawah, noción mencionada en el Corán como una invitación de Dios para vivir conforme a su voluntad. En la práctica era entendida por los interlocutores como la enseñanza del islam a personas musulmanas y no musulmanas para comprender y ejercer la adoración a Dios. Cuando se hablaba de qué era la dawah se señalaba positivamente que el Corán establece la no imposición religiosa y que no se trata de una práctica de proselitismo cuyo propósito sea ampliar la membrecía institucional. El propósito no era fomentar la conversión, “no les decimos a las personas ¡venga venga conozca el islam! o ¿usted sabía que dios tiene un plan para usted? Nosotros no atropellamos a la gente” (conversación del 2018 con un converso antiguo que realizaba dawah en eventos culturales en los que la institución participaba). Se buscaba distanciarse de las formas de misionalización del cristianismo, sobre todo del evangelismo. El objetivo de la dawah era brindar información “controlada” y “veraz” sobre el islam que contrastase con lo disponible en internet y con la imagen peyorativa hacia los musulmanes transmitida por los medios masivos de comunicación.

Como parte de la dawah, anualmente la institución participaba de eventos organizados por el Estado Municipal y Provincial, que tienen por fin “mostrar” la diversidad cultural, como la fiesta de las colectividades en la capital y en la localidad de Alta Gracia. Allí además de brindar comidas y performances árabes, también se distribuían folletos islámicos escritos en español. Eran fanzines en blanco y negro cuyo contenido versaba sobre conceptos básicos (quién es el profeta Muhammad, los pilares del islam y las prácticas de los musulmanes) y otros temas controversiales como el papel de la mujer y los Derechos Humanos. La finalidad era visibilizar la existencia del islam y los musulmanes en Córdoba y, como expresó un interlocutor: “derribar los mitos como el terrorismo y la violencia hacia la mujer”. Con esa intención, eran repartidos por mujeres conversas y no se indagaba acerca de la persona receptora de los folletos.

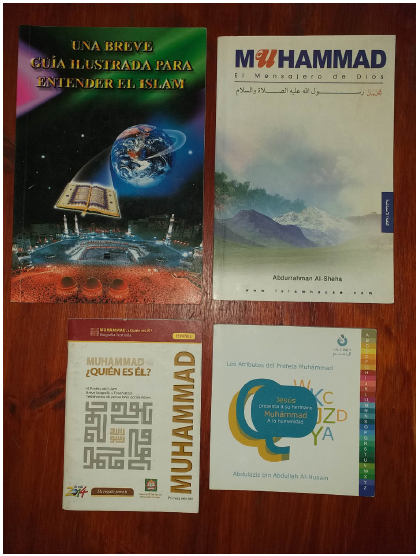

En caso de que una persona no musulmana estuviese más interesada en el islam y se acercase a la institución, se la introducía en la religión por medio de libros que los interlocutores llamaban de difusión. Estos están en idioma español y tienen la característica de ser ediciones a color, formato de revista, hojas satinadas con una extensión entre sesenta y ochenta páginas. Se asemejan a las “ediciones de bolsillo” del mercado editorial convencional. Eran entregados gratuitamente por algún miembro de la Comisión Directiva luego de indagar sobre la trayectoria de vida de la persona y sus intereses respecto al islam, quien además debía mostrar compromiso al asistir con frecuencia al ritual del Salat al yumu’ah.

Estos libros de difusión no son editados en Argentina y su presencia en la institución se debía a las donaciones que realizan organizaciones e instituciones islámicas internacionales -como World Assembly of Muslim Youth y la Liga Mundial Islámica- y Ministerios religiosos de países de Medio Oriente -como Arabia Saudita y Kuwait.

El contenido de los libros entregados versaba sobre la vida del profeta Muhammad, los preceptos del islam, las obligaciones del musulmán y tafsir8 básico. Para Abdul, un converso antiguo cuya proyección no es la de cualquier miembro del grupo dado que era un estudioso de las fuentes sagradas y obtuvo una beca para estudiar idioma árabe en Kuwait, estos libros enseñan el islam “a modo de recetario”. La alusión era al contenido básico centrado principalmente en lo lícito e ilícito y su formato de escritura en términos de ítems. En contrapartida se encontrarían los libros de hadices, tafsir y espiritualidad, pocas veces traducidos al español o sin presencia en la ciudad de Córdoba.

Circulación interna de los libros. Linajes árabes, lengua y género como vectores de poder

En el año 2018 la institución celebró sus noventa años de trayectoria con la creación de una biblioteca y museo destinados a la sociedad civil en general9. Si bien ya estaba terminando el trabajo de campo, la creación del espacio reforzó mis hipótesis sobre el rol de la cultura escrita como mediación importante en la reproducción de pertenencia comunitaria. Aquí nos centraremos en las dinámicas de circulación y uso de literatura al interior de la comunidad previo a la creación de la biblioteca.

Hasta entonces la institución no tenía un espacio destinado exclusivamente para la lectura de libros, pero había dos bibliotecas: una en la administración y otra en la musalla. Las bibliotecas de la administración ocupaban gran parte de las paredes de la sala, que además funcionaba como espacio de reunión con embajadores, shaijs, directivos de otras instituciones nacionales e internacionales. Los libros de allí eran ediciones de coranes y hadices, que distaban de los libros usados para la difusión por la calidad y estética del material impreso estandarizados para este tipo de literatura: tapa dura de color rojo o negro, caligrafía árabe en color dorado. Los coranes eran de distintas editoriales y la variedad de las lenguas era la siguiente: árabe, inglés, francés y español. También había compilaciones en español de hadices de Sahih Muslim y Sahih al-Bujari. Tanto los coranes como los hadices, si bien podían ser consultados su existencia era poco conocida por los miembros comunes porque sólo podían ingresar a la sala administrativa los miembros de la Comisión Directiva y sus familiares. Es decir que la circulación y acceso tenía restricciones y el espacio administrativo funcionaba como barrera material y simbólica entre quienes podían ingresar allí y quienes no, traducido en parte en un control implícito de acceso a las fuentes doctrinales. En el caso de los libros de hadices, no se distribuían porque además de que no se poseían colecciones repetidas, se me expresó que “su contenido es complejo y podría ser malinterpretado de estricto” por un no musulmán o un converso recién iniciado, pudiendo alejarlos del islam. Su lectura requería de dos cosas: un cierto conocimiento intelectual de la doctrina y una creencia suficientemente afianzada como para que el lector amateur no se “espantara” con la cantidad de preceptos morales y de comportamiento ilícitos presentes en los hadices.

La otra biblioteca, ubicada en la musalla es más pequeña pero tiene mayor variedad de títulos y géneros en español. Sin embargo, no era consultada con frecuencia debido a la configuración jerárquica del grupo y las dinámicas que entablaban entre sí y en relación al uso del espacio. La biblioteca se ubica en el sector de los hombres y aunque las mujeres sólo tienen vedado circular por ese espacio en los momentos rituales, en la práctica no lo ocupaban nunca. En el sector de las mujeres sólo había folletos, libros de difusión (ya leídos por todas) y algún Corán bilingüe en árabe y español. Pese a que había poca variedad de libros en su sector, siempre eran consultados y en más de una oportunidad se quejaban entre ellas de que no tuvieran biblioteca propia. Aunque las mujeres podían ingresar a la musalla antes que los hombres para así tener tiempo de buscar un libro, esto no sucedía porque subían a la sala luego de que los hombres lo hicieran. Las mujeres conversas no sabían con certeza si era adecuado que hubiera mujeres en la musalla al momento en que entran los hombres y ante la duda no lo hacían. Las mujeres musulmanas de nacimiento descendientes de árabes e inmigrantes recientes tampoco lo hacían porque en los países musulmanes las mezquitas son espacios predominantemente de hombres.

En síntesis, los libros de la administración y la musalla tenían una complejidad doctrinal mayor que los de difusión y en su mayoría estaban escritos en otros idiomas: en primer término en árabe, luego inglés, y en menor proporción español. Aunque estas características no determinaban necesariamente el modo de uso o quiénes los consumían, lo cierto es que para comprender el contenido se requiere competencias lingüísticas y conocimiento del islam. La variedad de libros en español era poca, predominaban los libros de difusión, los títulos se repetían y quienes no manejaban el idioma árabe -conversos/as- ya los tenían.

Lo esbozado permite afirmar que las posibilidades de uso de la literatura disponible estaban condicionadas por restricciones lingüísticas, el uso de los espacios según prescripciones rituales, las relaciones desiguales entre los géneros, entre conversos y descendientes árabes e integrantes de la Comisión Directiva. Si además tomamos en cuenta lo señalado por McKenzie (2005) y Goody (1996) de que los usos de la cultura escrita funcionan como catalizadores de oposiciones y disputas que dirimen jerarquías simbólicas y políticas, es posible afirmar que la dinámica que tomaban las relaciones sociales mediadas por los impresos contribuía a afirmar jerarquías internas. Éstas se establecían entre quienes podían acceder a un mayor conocimiento de la doctrina del islam y quienes no, que, conjugado con otras dimensiones sociales establecían y promovían relaciones de poder, tema del siguiente apartado.

Mediaciones culturales. Pureza, conversión y jerarquías

Por la génesis y configuración inmigrante del islam de Córdoba, ser musulmán de cuna y de familia de origen sirio y libanés conllevaba idealmente que se poseía un gran conocimiento sobre el islam, aunque en la práctica no fuese necesariamente así, que habilitaba la vigilancia de la distribución y reapropiación de los impresos religiosos. No cualquier persona podía ser “guardián”, sólo el arquetipo musulmán inmigrante o descendiente árabe poseía la “pureza” y por ende la legitimidad necesaria para hacerlo. Luego se habilitaba una jerarquía que dependía de variables como la nacionalidad, clase social, instrucción en el islam y género. En esta trama ¿qué sucedía con los conversos/as? Su posición en el espacio social a priori era desfavorable frente al arquetipo musulmán, pero factible de modificarse si se ajustaban a las variables de poder. Para contrarrestar las jerarquías sociales los conversos/as debían realizar una serie de aprendizajes y prácticas que los acercaba a la idea de musulmán “puro”. La adquisición de conocimiento intelectual y de habitus corporal islámico les permitía mejorar su posición dentro del grupo, adquirir visibilidad y legitimarse como un musulmán que se proyecte como tal en el largo tiempo.

Los “pasos a seguir” eran conocidos por los conversos y consistían, en primer lugar, en la formación autodidáctica del Corán y la Sunnah, dado que el conocimiento de la doctrina religiosa era valorado positivamente y se erigía como un elemento distintivo. En segundo lugar, tenía importancia el aprendizaje escrito y oral del idioma árabe, porque era la lengua ritual, social y marcadora de frontera frente a otros grupos religiosos. Los rituales y parte de las conversaciones que mantenían algunos miembros, como los descendientes árabes, inmigrantes recientes árabes y africanos, eran en árabe. Esto generaba preocupación entre los conversos/as, porque como la lengua es un vector de dominación (Goody 1996; McKenzie 2005) se reducían sus posibilidades de sociabilidad y mejorar su posición. Al mismo tiempo, la institución pregonaba (externa e internamente al grupo) que el islam era una religión fiel a su génesis porque preservaba la revelación en su idioma original, contrario al cristianismo. Por consiguiente, el manejo del árabe significaba una bisagra en cuanto, por un lado, a la posibilidad de entablar lazos sociales, y por otro, en términos nativos, al acceso a niveles más profundos del islam otorgados por la lectura de las fuentes sagradas en árabe. Un musulmán “puro” debía lograr ser capaz de leer el Corán en el idioma original, o al menos proyectarlo como un deseo. Como consecuencia, casi todos los conversos/as tomaban clases de idioma árabe dictadas por la institución. Allí se enseñaba árabe estándar y eran recurrentes las referencias coránicas. Los alumnos, en su mayoría mujeres conversas, tenían trayectorias familiares vinculadas a la inmigración árabe y en algunos casos sospechaban tener ascendencia musulmana. También asistían a las clases personas no musulmanas que tenían un interés inicial por el idioma que luego transmutaba en un interés por la religión. En este caso las clases de idioma árabe eran una puerta de acceso a la conversión.

Además del aprendizaje por la vía de la intelectualización, existían otras formas de reproducción cotidiana de las sociabilidades demarcadas de “lo musulmán”, que implicaban las experiencias con/desde el cuerpo, es decir las prácticas islámicas inscriptas en el cuerpo a través de los hábitos. La corporalidad se tornaba un locus importante en el cual reproducir, en términos nativos, una actitud y vivencia lícita y recatada, como las reglamentaciones de vestimenta y las prácticas permitidas y prohibidas entre hombres y mujeres. Si bien parte de las normas de conducta están establecidas en las obras de hadices, como era literatura con una circulación escasa entre conversos/as, el habitus musulmán era aprendido principalmente en la constancia de ir a la mezquita. Para adquirir “pureza” debían asistir, en el sentido de presencia física con su correlativo lenguaje corporal, todos los viernes al Salat al yumu’ah y participar de las actividades que la institución organizaba.

Otra posibilidad de aprendizaje corporal de “lo musulmán” era frecuentar los espacios íntimos de algunas personas, como los directivos institucionales y principalmente la casa de uno de los shaijs en la que vivía con su esposa e hijos. Conversos/as pero también descendientes árabes consideraban que allí era posible conocer “cómo vivía un musulmán de verdad” en referencia a las dinámicas familiares y sociales propias de países con población mayoritariamente musulmana. Por ejemplo, la costumbre de que los espacios de la casa se segregasen por género cuando la familia era visitada. Lo paradójico es que el shaij y su esposa no eran árabes e irrumpían con las relaciones de poder marcadas por la predominancia siria y libanesa. Sin embargo, eran “dadores de pureza” y sobre todo mediadores claves porque reunían ciertas características que les permitía tender puentes simbólicos en un espacio social de enorme diversidad cultural y lingüística. El shaij tenía vasto conocimiento de la doctrina e incluso era un hafiz, hablaba varios idiomas (árabe, español, inglés y urdu), llevaba un modo de vida islámico y tenía una actitud pacifista. Por ello, era la persona consultada por los musulmanes que afrontaban dificultades personales y dirimía los conflictos internos del grupo. Además, enseñaba a los niños de la mezquita los modos de comportamiento islámicos. Su esposa era la única mujer formada en una madrasa y ejercía una labor pedagógica de la doctrina hacia las mujeres conversas e incluso las descendientes árabes. Si la mezquita era un espacio de sociabilidad propiamente masculino, su casa era el único espacio exclusivo de mujeres.

En síntesis, en el espacio social de la institución, no saber idioma árabe funcionaba efectivamente como una limitación en el establecimiento de sociabilidades y el aprendizaje de saberes islámicos. Aunque la literatura islámica era la mediación cultural mejor valorada por la institución para la transmisión religiosa, también existían otras formas de aprendizaje que permitían a conversos/as sopesar la “pureza” y jerarquías del grupo. En ellos: el hábito corporal islámico aprendido a través de la visita a la casa del shaij y frecuentar la mezquita, y el consumo de saberes islámicos en internet, tema del próximo y último apartado.

Sitios web. Invención y peligro

Una peculiaridad del islam contemporáneo es la proliferación de sitios web que en algunos casos dependen de organizaciones islámicas de distinto tinte -ideológico, doctrinal- y con distintos fines -central de noticias referidas al mundo árabe islámico, o socializar literatura religiosa. Era común que las personas no musulmanas que se acercaban a la mezquita tuvieran el primer contacto con el islam por medio de internet, pero recurrían al espacio institucional en busca de “veracidad” ante a la variedad de información islámica disponible en la web. La institución advertía sobre las tergiversaciones de la revelación y como contrapartida al uso de plataformas que podían dar lugar a equívocos se posicionaban como un espacio legítimo de enseñanza islámica. La corrupción de las interpretaciones de los textos es una preocupación sobre todo del campo religioso y el temor a la falta de control en la lectura se exacerbó con la revolución digital (Chartier 1999). Pese al énfasis de los directivos y los shaijs en el uso de literatura islámica impresa, sobre todo del libro, los musulmanes comunes no dejaban de explorar las potencialidades informativas y formativas de las páginas web. Los consumos y prácticas personales escapaban a los controles y generaban rupturas con las lógicas institucionales. La más significativa estaba motorizada por la oferta virtual y gratuita de literatura islámica en español y la recitación del Corán en árabe y versiones traducidas, que habilitaba nuevos sentidos de pertenencia, como la idea de una ummah internacional. En esa nueva referencia dejaban de ser un problema las restricciones lingüísticas, la “pureza” y la definición de “lo musulmán” establecido institucionalmente. El uso de internet como mediación que permitía la innovación y la recreación de las creencias evidenciaba también las tensiones etarias entre las maneras de entender “tradición” y “modernidad”, libro impreso y cultura digital, que inevitablemente decantaba en negociaciones y aperturas. Por ejemplo, los directivos y líderes institucionales se aggiornaron al consumo de editoriales islámicas que además de editar material impreso se volcaron a la producción de contenidos para sitios web como ebooks y audiobooks. También la institución permitía el uso de aplicaciones para celulares, como los calendarios islámicos que recuerdan las fechas rituales y los rezos correspondientes a cada momento del día. Incluso que los miembros del grupo subiesen a sus redes sociales fotos y videos de los momentos rituales.

Pese a los permisos que los directivos habilitaban, los sitios web significaban un problema para la institución, dado que las transformaciones materiales de los medios de comunicación interfieren en los procesos de significación, clasificación, experiencias y formas de transmisión cultural (McKenzie 2005; Chartier 2006, 1999; Goody 1996). Se buscaba ejercer control en los consumos ante lo que consideraban la excesiva circulación del conocimiento islámico, las posibilidades de manipulación ideológica y los “falsos” líderes religiosos que propicia internet y las redes sociales. El miedo y las dudas que generaban el uso de internet y las posibilidades de innovación por parte de los musulmanes comunes era contrarrestado por la confianza y fe en que el libro resguarda los valores y creencias de la ummah desde los tiempos del profeta. Así, el libro volvía a legitimarse como mediación privilegiada para la transmisión religiosa y la construcción de pertenencia comunitaria.

Conclusiones

El artículo presentó las formas en que la SAMC transmite qué es el islam a través de la utilización de literatura religiosa y la resignificación de la tradición sunni, y como corolario construye un ideal de ummah local. Mencionamos las instancias en que la institución enseñaba la doctrina y costumbres islámicas, tanto al interior del grupo como a la sociedad civil no musulmana. El propósito fue plantear relaciones entre el estudio de la circulación de la cultura escrita islámica, sus modalidades de apropiación y su implicancia en la recreación de las creencias y estructuración de relaciones en la SAMC.

Nos centramos en dos aspectos. Por un lado, en las resignificaciones que los directivos y los líderes religiosos realizaban de las narrativas de la tradición sunni sobre ciertos procedimientos de transmisión simbólica: escritura y oralidad - memorización y recitación. Valoradas como específicos de la religión islámica, la institución fomentaba la enseñanza y aprehensión del islam como transmisible de manera escrita y oral imitando lo imaginado de las formas comunicaciones del contexto de la revelación y la época del profeta. Estas resignificaciones servían para definirse como un grupo islámico que preservaba costumbres mitológicas a pesar de vivir en una sociedad de mayoría católica que poco conoce sobre el islam. El trabajo etnográfico permitió sostener que para los interlocutores la escritura y los impresos no cobraban significación apenas, como se supone en la cultura occidental moderna, por la práctica de lectura individual como medio de “civilización y ciudadanía”. Para este grupo religioso los libros eran emblemas que hacían a la grandeza espiritual e intelectual del islam, en el que están resguardados los valores y creencias de la ummah desde los tiempos del profeta. Por consiguiente, la literatura impresa constituía la mediación legítima para la transmisión religiosa en contraposición al incremento del uso de internet para acceder a saberes islámicos que tensionaban la definición de “lo musulmán” establecido institucionalmente.

Por otro lado, nos centramos en las acciones y las relaciones que mediadas por los impresos colaboraban en la construcción de una ummah local, con jerarquías internas y fronteras frente a otros grupos religiosos. Se señaló que la escritura no es una entidad monolítica ni una destreza indiferenciada, su poder simbólico depende de la clase de sistema que prevalece en cada sociedad y grupo, y de la existencia o no de ciertas restricciones sociales. Esto significa que la escritura no tiene un poder intrínseco sino que es al mismo tiempo causa y consecuencia de la dominación simbólica y social. La función que este grupo musulmán le otorgaba a la cultura escrita y las interpretaciones que se derivaban no era estándar, sino que dependía de su historia, configuración, la composición social de sus miembros y la formación religiosa de sus líderes espirituales. Se observó que las modalidades de apropiación de la cultura escrita provocaban que sucedieran dos procesos simultáneos.

Primero, contribuía a hacer extensible el conocimiento religioso y a través de él construir pertenencia comunitaria sunni en torno a la noción de ummah. Se buscaba distanciarse tanto del imaginario que asocia islam con violencia y machismo, como de otros grupos religiosos de la ciudad que con la divulgación religiosa tienen el propósito de buscar la conversión y ampliar sus membrecías. Segundo, al mismo tiempo, los usos de la cultura escrita también permitían la reproducción de jerarquías al interior del grupo, en el marco de una creciente diversidad social. Las relaciones de poder se dirimían por el acceso diferencial según las funciones y posiciones en el espacio social definidas por la pertenencia a linajes árabes, la nacionalidad, las lenguas, la instrucción en el islam e idioma árabe y el género. La posibilidad de revertir esa situación en el caso de las personas conversas, implicaba la adecuación de sus conductas a las modalidades en que se configuraba la pertenencia comunitaria basada en todo lo mencionado, cuyo eje articulador era la identidad árabe. Allí se ponían en juego las competencias personales de intelectualización en el estudio de la lengua árabe y la doctrina. También en el aprendizaje de las sociabilidades demarcadas por la institución de lo que implica “ser musulmán” en Córdoba, es decir las prácticas religiosas inscriptas en el cuerpo a través de los hábitos. A su vez, en las capacidades para entablar amistades y lazos sociales entre determinados miembros del grupo, como los integrantes árabes de la Comisión Directiva y los líderes religiosos.

Para finalizar, es de interés señalar la pertinencia de un estudio etnográfico sobre las tecnologías y procedimientos de transmisión simbólica, especialmente la cultura escrita, sus modalidades de apropiación, su relación con la oralidad, el ritual y las formas de poder que conllevan. Esta perspectiva nos ayudó a comprender cómo se producen y habitan las creencias islámicas, así como las formas e intersticios de reproducción e innovación de pertenencias religiosas y construcción de una comunidad musulmana local.

Anisacate, 15 de noviembre, 2023