Introducción

En un mundo 2.0, las ciencias antropológicas, y en particular la arqueología, están buscando un espacio productivo en relación con los cambios de este nuevo paradigma. En la historia de la humanidad han existido hitos tecnológicos desde nuestro pasado más remoto, como la aparición de las primeras tecnologías líticas, el descubrimiento del fuego, el surgimiento de la agricultura y la domesticación animal, y posteriormente la revolución industrial, que modificaron de forma sustancial la vida humana y que han permitido un continuo desarrollo mediante innovaciones que desafiaron el avance cultural. Sin embargo, la aplicación y los cambios recurrentes de la tecnología digital se imponen a gran velocidad, interpelando a las disciplinas sociales que se ocupan del comportamiento humano.

Desde hace unas décadas, la disrupción que produjo la visualización y comunicación digital y virtual nos ha posicionado como testigos del rápido avance para ofrecernos versatilidad, flexibilidad y expeditividad en las investigaciones y en la comunicación de la ciencia. Si de algo estamos seguros, es que la era digital se instaló en todos los aspectos de nuestras vidas, a tal punto que hasta está siendo material de estudio en las ciencias humanas y sociales, exigiendo a los científicos la inmediatez del vínculo con la comunidad en general y con los ciudadanos en particular. En este sentido, a partir de la práctica de la ciencia abierta, la inmediatez se traduce en la democratización del conocimiento en este mundo virtual.

En este contexto, en el año 2018, surge nuestra inquietud por crear un espacio de trabajo para desarrollar las investigaciones desde un marco integral y multidisciplinar, que nos permita avanzar, siguiendo los lineamientos de la arqueometría y la ciencia abierta y participativa. Este espacio fue gestado junto a investigadores nacionales, con la colaboración de investigadores internacionales, dando origen al proyecto ArqueoLab-UBA. Este proyecto es concebido como un laboratorio de estudios arqueométricos, tecnológicos y virtuales destinado al estudio de bienes culturales para su investigación, difusión, conservación y puesta en valor. En el marco de este proyecto hemos desarrollado el área de trabajo sobre arqueología digital, a partir de la creación de nuestro Lab Digital denominado #ArqueoLabDigitalON, para abordar la puesta en valor del patrimonio cultural desde una perspectiva informática y tecnológica. Es así como nace la necesidad, transformada en objetivo, sobre el desarrollo de la arqueometría enfocada y aplicada al patrimonio material, inmaterial y virtual.

Es por ello, que desde la arqueometría como perspectiva interdisciplinaria en continua transformación, que utiliza numerosas metodologías y técnicas, entendemos que las ciencias informáticas y digitales forman parte de ella (Acevedo et al., 2020; Orueta Iradi, 2023). Dichas ciencias ofrecen una variabilidad de técnicas eficaces y veloces para las investigaciones y para la comprensión del registro arqueológico y del patrimonio. Los recursos digitales disponibles son extremadamente variados y nos permiten y facilitan la realización de una amplia gama de tareas, desde una simple aplicación utilizable desde un celular hasta sistemas informáticos sofisticados de captura y procesamiento de datos que requieren un conocimiento específico. En este sentido, los especialistas que entienden que las ciencias informáticas y digitales forman parte de las herramientas arqueométricas, comprenden el avance en los diferentes campos de estudio dentro de la disciplina propiamente dicha.

En las investigaciones desarrolladas por nuestro proyecto tuvimos la oportunidad de aplicar las tecnologías digitales y virtuales apelando a la innovación, adaptación y creatividad en el campo de la antropología y arqueología y según las demandas de cada caso de estudio. A su vez, nos ha posibilitado reflexionar acerca de los conceptos teóricos-metodológicos subyacentes, como así también, perfeccionar su uso.

En algunos de los ejemplos y casos de estudio que presentamos, nos hemos topado con distintas temáticas y desafíos, que nos han exigido la aplicación de diversos recursos digitales de forma complementaria y combinada para la exploración, documentación, estudio y conservación de bienes patrimoniales, así como para la difusión y comunicación del conocimiento generado, la participación ciudadana y la protección del patrimonio por parte de los actores sociales.

Las tecnologías digitales, versátiles, flexibles y expeditivas permiten la innovación para la creación de materiales diversos para la investigación y socialización del conocimiento a corto, medio y largo plazo. Cada material fue generado y recreado en modos y fórmulas específicas y, sobre todo, fundamentadas en la investigación y dirigidas a ser explorada por los sentidos por parte de un público variado. Desde este punto de vista, la producción de información ha demostrado ser eficaz para la gestión y comunicación integral del patrimonio cultural (Acevedo y Staropoli, 2023). Asimismo, ha servido como herramienta para canalizar, visibilizar y potenciar el sentido de pertenencia e identidad de una comunidad.

Si hay un aspecto en la arqueología, en la cual los avances tecnológicos han beneficiado, es ciertamente en la documentación, ya que la digitalización aplicada, tanto en el trabajo de campo como en gabinete, ha agilizado los estudios. Sin embargo, existe una preocupación relacionada a la conservación y preservación del material digital y del soporte virtual, que aún hoy no encuentra respuesta concreta. Si bien, los esfuerzos por generar legislación, bases de datos y repositorios es una manera de contrarrestar este problema, también corren un riesgo, ya que el espacio virtual aún no está totalmente afianzado y garantizado a futuro. En este sentido, la conservación de los materiales producidos digitalmente se contrapone a la velocidad del avance tecnológico y de los cambios en las herramientas de comunicación.

Es así, como la era digital nos propone un nuevo paradigma que nos desafía a una “nueva adaptación”, una adaptación que siga el pulso vertiginoso de los cambios tecnológicos, que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando y especializando. Una adaptación que nos permita ser flexibles, versátiles y expeditivos como las estrategias de nuestros antepasados homínidos, pero a la vez, siendo conservadores de nuestro patrimonio, en tanto estrategia para resguardar los elementos que constituyen nuestra identidad con miras a un futuro. En este camino, es importante pensar a quién delegamos nuestro patrimonio digital/virtual y nos preguntamos si será la inteligencia artificial (IA) la heredera y si nos convertiremos en el homo digitalis. Esta paradoja ¿será el nuevo paso en las estrategias de supervivencia en un mundo virtual?

Arqueología digital, humanidades digitales y tecnologías aplicadas

Vivimos en un mundo digital en el cual las nuevas tecnologías están al alcance de todos y han permeado la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. En este contexto mundial, la digitalización y virtualización en arqueología se viene desarrollando desde hace décadas gracias al gran avance de la tecnología. Si bien en nuestro país nos referimos a la arqueología digital (AD), en otros casos, el uso de la tecnología digital ha tomado diferentes nombres según la trayectoria de desarrollo, la diversidad de temáticas abordadas y el perfil profesional de quienes la aplican en diversas partes del mundo. Entre ellos, podemos mencionar la arqueología virtual, la arqueología computacional, la arqueoinformática y la cyber arqueología, que si bien, no son exactamente lo mismo, confluyen en puntos en común (Jiménez-Badillo, 2017).

Desde nuestra disciplina, entendemos que la arqueología digital está vinculada al uso de las tecnologías digitales en la práctica arqueológica. Esto implica muchas otras cuestiones acerca de cómo nosotros pensamos y hacemos arqueología a través de instrumentos y herramientas que son digitales (Izeta y Cattáneo, 2021, Izeta et al., 2021; Staropoli et al., 2023). En Argentina, la AD ha ganado relevancia en los últimos años, a partir de la creciente preocupación sobre la gestión de los datos arqueológicos surgidos en el marco de investigaciones científicas subsidiadas por el Estado (Izeta y Cattáneo, 2019). Esto dio origen a la formalización de la Red de Arqueología Digital Argentina (RADAr), que es la red nacional en la que profesionales de diferentes instituciones se reúnen para compartir experiencias en el uso de aplicaciones digitales para la gestión de datos, atendiendo al acceso abierto y a la preservación de la información a largo plazo, siguiendo las directivas de los principios FAIR (findable, accessibility, interoperability, reuse) (Izeta y Cattáneo, 2019, 2021).

En este sentido, nos referiremos a la AD, pero entendemos que muchas veces los términos digital y virtual son utilizados como sinónimos y por ello, desde nuestro punto de vista, creemos necesario realizar una distinción. La digitalización es la generación de un registro y/o documentación digital, mientras que la virtualización la entendemos como la creación de entornos y recursos para la representación de ese registro (Staropoli et al., 2023). A partir de diferenciar estos conceptos, podemos claramente establecer para qué son utilizadas las distintas tecnologías y sus alcances, así como combinarlas. Por otra parte, también entendemos a la AD como una disciplina de rigor científico, que va más allá de la simple creación de productos visuales con fines divulgativos, sino que el uso de las tecnologías permite generar conocimiento, abrir nuevas preguntas de investigación y comprobar hipótesis en las distintas etapas de trabajo (Acevedo y Staropoli 2023; Staropoli et al., 2023).

Como mencionamos anteriormente, la digitalización y la virtualización en arqueología se ha implementado de forma masiva alrededor del mundo, pero ha adquirido diferentes trayectorias en la práctica. Es así, que podemos distinguir dos grupos principales: por un lado, la representada por profesionales con formación técnica más específica, y por el otro, por los profesionales formados en las ciencias sociales y/o humanísticas (Staropoli et al., 2023).

En el primer grupo, encontramos profesionales provenientes de disciplinas como la ingeniería e informática, que trabajan en proyectos de investigación juntos a los arqueólogos y aplican las tecnologías digitales para el registro, procesamiento y presentación de los datos, ya sea para las publicaciones académicas como para desarrollar entornos virtuales para los museos o para la enseñanza (Acevedo et al. 2020). Esta tendencia está más focalizada en el uso de las técnicas para obtener diversas formas de visualización, simulación y exploración para la investigación y para que sean atractivas para compartir con el público (Staropoli et al. 2023).

En el segundo grupo, encontramos a los profesionales que comprenden las Humanidades Digitales (HD). En este caso, el investigador formado en las ciencias humanísticas trabaja junto a los informáticos en la aplicación de la tecnología digital pero también lo hace desde una perspectiva epistemológica. Aquí es donde la disciplina conjuga la generación de data digital, como por ejemplo modelos 3D, mapas, base de datos, etc., y la reflexión sobre el conocimiento y el saber que se está construyendo, dando lugar a nuevos conceptos. Es decir, los profesionales aprenden un nuevo lenguaje originado en esa colaboración, que permite describir lo construido e imaginar nuevas representaciones del mundo (Rojas Castro, 2013). No obstante, las HD no son solamente herramientas digitales aplicadas a la cultura, sino además comprenden valores y prácticas sociales que forjan patrones de colaboración, el acceso abierto y la transparencia de la información (Del Rio Riande, 2021).

Teniendo en cuenta estos diferentes enfoques de la práctica, la teoría y de sus implicancias, consideramos necesario reflexionar sobre el desarrollo teórico metodológico que la misma digitalización nos interpela. Ciertamente, la digitalización impone nuevas prácticas en la disciplina que afectan los límites de la arqueología tradicional, creando nuevas áreas de interés. Schmidt y Marwick (2020) sostienen que las nuevas herramientas son un motor de cambio de paradigma en la ciencia, una especie de revolución que tiene el potencial para mejorar la arqueología y la relevancia en las contribuciones científicas. Según ellos, este cambio está enfocado en las formas de documentar y comunicar los análisis de los datos.

Paralelamente, otros autores sostienen que la AD avanzó más allá de un enfoque metodológico para convertirse en una subdisciplina dentro de la arqueología, que existe casi en su totalidad sin supervisión ética. Esto ha llevado a que la AD opere en una esfera ética difusa, en el cual existen múltiples aspectos en que los arqueólogos, que aplican técnicas digitales, no están familiarizados o formados en las buenas prácticas sobre el patrimonio cultural, tanto en lo material como en lo digital, y en su interrelación con la sociedad a partir del producto virtual (Acevedo y Staropoli, 2023; Dennis, 2020; Staropoli et al., 2023).

Es decir, que uno de los aspectos más importantes para discutir, hace referencia al lugar de la AD en la teoría arqueológica general y su puesta en práctica. En este contexto, es importante pensar qué y cómo se está generando el conocimiento y la información arqueológicamente relevante (Huvila y Huggett, 2018). Asimismo, entendemos que la práctica arqueológica debe considerarse en un sentido amplio, ya que las herramientas tecnológicas son utilizadas desde el trabajo de campo hasta el laboratorio y la escritura académica, facilitando el trabajo durante todo el proceso. Por otra parte, también debemos reflexionar acerca de qué nuevo tipo de registro material estamos generando. Si bien, existen una serie de cartas internacionales con recomendaciones sobre el uso de las tecnologías digitales en el ámbito del patrimonio cultural y/o natural, que permiten a priori acercarnos de forma ética, regulada y con criterio, aún no se han difundido de forma masiva en el ámbito de su aplicación (Pérez Juez Gil, 2015).

Sin dudas, las nuevas tecnologías han favorecido el resurgimiento de las imágenes como forma de presentación y comunicación de la información. Desde el surgimiento de implementos, como el cinematógrafo y la cámara fotográfica, los antropólogos han utilizado la imagen como fuente de indagación y reflexión. A principios del siglo XX, con la innovación tecnológica, se fueron apropiando de la imagen y la antropología visual la transformó en un método de investigación y representación. De esta manera, las primeras experiencias destacaron el valor puesto en lo visual (Gutiérrez De Angelis, 2012) y es así, como la imagen se constituyó en un objeto para la construcción de conocimiento. En las últimas décadas, caracterizadas por la innovación tecnológica, los nuevos medios digitales han puesto a la imagen en la escena central. Pero las nuevas perspectivas digitales y sus productos no sólo implican un cambio en el propio trabajo de campo, sino también en la construcción teórica porque pueden ser objeto de conocimiento y al mismo tiempo instrumento de exploración (Gutiérrez De Angelis, 2012).

¿Qué es una imagen? La respuesta a esta pregunta ha sido abordada desde diferentes disciplinas y marcos teóricos y ha traído muchas discrepancias en las ciencias sociales. Definir la imagen, en apariencia, puede resultar obvio, pero es bastante complejo (Gutiérrez De Angelis y López de Munain, 2021). No es nuestra intención detenernos en este debate y abarcar todas las definiciones/discusiones posibles, sino que nuestro interés es indagar acerca de las imágenes y su alcance conceptual, que sean de utilidad para focalizarnos en la propuesta digital y para saber qué construimos exactamente como objeto digital. Para ello, esbozaremos una síntesis de ideas provenientes de otras disciplinas.

Actualmente, el encuentro entre las herramientas multimedias y la antropología plantean nuevas posibilidades que las tecnologías digitales proporcionan (Gutiérrez De Angelis, 2012). Si bien, la antropología se ha ocupado de estudiar este fenómeno durante mucho tiempo, la concepción de la imagen nos lleva a poner atención en la teoría en el marco del uso masivo de tecnologías digitales y de la comunicación. En este contexto, las imágenes son creadas y se hacen visibles mediante técnicas y soportes y pueden considerarse como medios de conocimiento. Desde la antropología, la imagen se considera más que un producto de la percepción porque es el resultado de una simbolización personal o colectiva y desde este punto de vista, las imágenes sólo pueden concebirse antropológicamente (Gutiérrez De Angelis y López de Munain, 2021). Todo lo que se percibe desde el sentido de la vista, puede entenderse o transformarse en una imagen. De esta manera, vivimos en un mundo de imágenes, que al mismo tiempo nos ayudan a comprender el mundo, por lo tanto, puede tratarse como objeto de estudio antropológico (Belting, 2007). Desde otra perspectiva, la imagen puede ser percibida sensorialmente y traducirse en un ícono, es decir, es una materialidad que el receptor o espectador puede evocar en lugar de algo que está lejano (Moles, 2007).

La imagen es un soporte visual de comunicación que materializa un fragmento del universo perceptivo. La transmisión de lo que la imagen quiere comunicar se realiza a través de un medio, que cristaliza el mensaje en una materialidad. Por lo tanto, la imagen es una cosa material y es objetiva en tanto que puede ser aprehensible por un observador. La imagen como cristalización de lo real es captada a través de instrumentos que los medios digitales nos permiten reconstruir (Moles, 2007). Como representación posee una relación que es propia a la esencia o presencia de aquello que representa, trayéndola de nuevo al presente para sustituir la ausencia de su referente con el que está íntimamente relacionada (Villar García y Ramírez Torres, 2014). La presencia en tanto representación de lo real, establece una dialéctica con la ausencia del objeto real, cuya relación es circular, porque adquiere sentido cuando se constata esa ausencia, pero jamás logrará el valor de aquello ausente, que es real o está lejano. La presencia se hace presente en la representación, pero nunca alcanzará una expresión plena y puede variar según los medios (Gutiérrez De Angelis y López de Munain, 2021).

En este sentido, la imagen como representación posee dos dimensiones, una de ellas, es la condición de estar en lugar de otra cosa (objeto, persona o concepto). En este caso, toda representación está constituida como una presencia de una ausencia. La otra dimensión, es que toda representación exhibe su propia presencia o materialidad como imagen (Chartier, 1992, 1996), es decir, está anclada o materializada en un soporte y, por lo tanto, conlleva la condición de fenómeno o de existencia de la imagen. Si aplicamos estos conceptos al ámbito digital, las nuevas imágenes creadas en el laboratorio no sólo hacen presente a sus referentes ausentes (objetos en la mayoría de los casos), sino que también constituyen nuevos fenómenos anclados en un cuerpo o soporte digital/virtual, es decir, podemos dar cuenta de la materialidad de estas representaciones (Staropoli et al., 2023).

Por lo tanto, por medio de los procedimientos digitales empleados, se generan nuevas imágenes, entendidas como un nuevo producto que denominamos patrimonio virtual (PV), el cual conforma un nuevo registro plausible de ser estudiado, conservado y difundido (Acevedo et al., 2019; Staropoli et al., 2019, 2023). Por otra parte, la generación de nuevas imágenes comprende un proceso de construcción de conocimiento, en el cual los sujetos ejercen agencia sobre la producción y manipulación de estas nuevas imágenes, ya que su condición de existente depende de su creador. Pero el sujeto, no sólo es generador de estas imágenes, sino también usuario. Al mismo tiempo, las imágenes tienen agencia porque intervienen en ese proceso de construcción, convirtiéndose en un objeto teórico y mediador de las prácticas, capaz de impulsar nuevas preguntas, enfoques y reflexiones (Gutiérrez De Angelis, 2021; López et al., 2014). Dichas imágenes conforman un nuevo modo de percibir, pensar, significar y construir el mundo (Acevedo et al., 2019; Staropoli et al., 2019, 2023).

La importancia en la generación de imágenes digitales del patrimonio cultural reside no sólo en la preservación de un recurso que es frágil y no renovable, sino que en algunos casos puede reemplazar o hacer referencia al patrimonio que se deterioró y se destruyó. El PV nos permite preservar y estudiar el patrimonio, transformándose en un recurso muy valioso que perdura en el tiempo, aun cuando su referente real está transformado, intervenido o ya no existe.

Por otra parte, hemos expresado la posibilidad de generar procesos de reflexión durante la toma de datos o digitalización de un bien patrimonial, abriendo la opción de “pensar” el objeto estudiado. En este sentido, no debemos perder de vista que la arqueología es una disciplina humanística y como tal, no debemos caer en la deshumanización de esta labor en la digitalización, pero tampoco transformar la digitalización en la simple aplicación de una técnica.

Asimismo, el PV, como representación de lo real, también tiene la capacidad de vincular a los actores sociales en un lazo emocional y vivencial porque como usuarios se identifican con el patrimonio y el conocimiento al cual esa imagen representa en su contexto cultural. Ese conocimiento comprende múltiples aspectos simbólicos de creencias y valores de la sociedad a la que pertenece (Villar García y Ramírez Torres, 2014).

Patrimonio virtual versus gemelo digital

El concepto de gemelo digital (GD) surge en el contexto de la denominada cuarta revolución industrial, también conocida como industria 4.0, para dar respuesta a la globalización del mercado que exige una gran competencia y calidad de los productos, a partir de la utilización de tecnologías de mayor eficiencia aplicadas a los procesos productivos (Orive et al., 2021). Un GD consiste en la creación de una réplica virtual de un producto, proceso o sistema tangible, al cual se le vincula datos en tiempo real, que pueden ser captados mediante sensores u otros recursos tecnológicos (Vara Chiquito et al., 2020). Por lo general, su aplicación más destacada comprende los ámbitos de la aeronáutica, diversas industrias como la automotriz, la ingeniería, la arquitectura y la medicina, entre otros, ya que está más vinculado con tecnologías de inteligencia artificial, big data, simulación, sistemas ciber-físicos, internet de las cosas, entre otros.

Para algunas perspectivas, hablar de la digitalización del patrimonio cultural significa generar un GD, es decir, una réplica de lo real. Sin embargo, consideramos importante hacer una aclaración. En el contexto de las nuevas tecnologías, la AD surge desde el interés de la propia disciplina y profesionales para dar respuestas a necesidades particulares en el ámbito de las ciencias humanas. Si bien, utiliza tecnologías compartidas por otros sectores y/o ciencias, desarrolla sus propios conceptos o por lo menos discute sus propios alcances teóricos-metodológicos en la práctica. Los intereses de la AD van dirigidos a un objetivo específico vinculado, más que nada, a una demanda cultural-social de generar y ofrecer conocimiento, cuestiones sobre la conservación y el uso sustentable del patrimonio. Hay que tener en cuenta que el patrimonio es de todos, al igual que su acceso y disfrute y esto lo sitúa en un lugar distinto que la fabricación y el consumo de un producto en el sentido estricto que se entiende en el párrafo anterior. Además, conlleva implícito la democratización del conocimiento y del saber científico, particularmente un saber vinculado a la conformación de la identidad.

Al hablar de patrimonio cultural, estamos posicionándonos desde un lugar específico y las tecnologías implicadas en su estudio, conservación y comunicación deben ofrecer soluciones metodológicas y no ser un fin en sí mismas. Todo esto, implica conocer y comprender la naturaleza del patrimonio cultural, así como interrogarnos a nosotros mismos sobre el proceso digital desde nuestra disciplina.

Por lo tanto, consideramos que la digitalización del patrimonio cultural difiere del concepto de GD en cuanto no se trata de una réplica de la realidad, sino de una representación de naturaleza diferente. El PV, si bien representa algo que es real, no sólo comprende su reproducción mediante la tecnología, sino que también comprende los sentidos, creencias y la emotividad que los sujetos le imponen como representación de su patrimonio e identidad. Desde este punto de vista, no podemos equiparar los dos conceptos.

Arqueología digital: arqueometría, técnicas analíticas y documentación

Los estudios arqueométricos constituyen un ámbito de investigación interdisciplinar y transdisciplinar que se actualiza constantemente y en el que convergen arqueólogos, antropólogos, conservadores, historiadores, geólogos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, informáticos, entre muchos otros. En un principio, su finalidad era obtener el máximo de información sobre distintos materiales que componen el patrimonio arqueológico y/o cultural, a partir de herramientas de diversas disciplinas que contribuyan a recopilar el dato científico (Fernandes VieIra y Dias Coelho, 2012). Con el tiempo, esta mirada ha evolucionado para concentrarse en una metodología que tiene como fin resolver investigaciones de carácter cultural, arqueológico, patrimonial y de impacto social, en la cual el trabajo interdisciplinario constituye una parte esencial de su práctica.

Desde este punto de vista, hemos comprendido que su aplicación es guiada, en primer lugar, por el problema a resolver y no por el predominio en el uso de las técnicas. Asimismo, la capacitación profesional resulta una tarea ardua y compleja en el contexto actual de la arqueología, ya que no existe aún una sistematicidad académica en la articulación de las diferentes ciencias. En este sentido, destacamos que la labor de los arqueólogos, en general, se ha vuelto expeditiva y versátil a la hora de flexibilizar conocimientos de otras disciplinas. De este modo, la digitalización y virtualización no son la excepción en esta evolución de la disciplina y, por lo tanto, desde nuestra concepción científica, resulta natural incorporarlas al marco de los estudios arqueométricos interdisciplinarios. Además, y particularmente en los estudios sobre el patrimonio, hemos comprendido que las HD contribuyen en esta mirada científica y permite ampliarla para explicar el pasado, sin olvidar a quien está dirigido, y de esta manera, afianzar el paradigma de la ciencia abierta y participativa.

Como ya hemos mencionado, la rápida implementación de las herramientas digitales trajo cambios en la arqueología, ampliando y/o afectando los límites de la práctica tradicional, creando nuevas esferas de interés y transformándolas. En relación con ello, la documentación es una parte fundamental de su aplicación para comprender los alcances de los resultados y de cómo la información que se recopila se usa para crear conocimiento. Es preciso no perder de vista que el cómo, está siempre guiado por diferentes objetivos vinculados al para qué, es decir a su finalidad, si es información dirigida a los académicos, si es para uso educativo o para el público general y la sociedad. Esto hace que la documentación sea una parte muy importante del proceso de investigación.

Introducir una nueva tecnología en la práctica de una disciplina ofrece nuevas capacidades de estudio, facilita una mayor productividad, articulación entre diferentes tareas y velocidad de operación, así como nuevas y/o mayores demandas sobre los propios agentes que la ejecutan y utilizan. De estas nuevas capacidades, también surgen nuevas complejidades que pueden resultar en un uso ineficiente de esa tecnología. Por lo general, los profesionales adaptan la práctica a la nueva tecnología, que pareciera estar diseñada para seguir y apoyar las antiguas prácticas en lugar de transformarlas explícitamente. Sin embargo, estas complejidades y adaptaciones pueden dar lugar a consecuencias involuntarias no beneficiosas, de hecho, puede producir fallas por mala adaptación o pueden surgir contingencias no previstas (Huvila y Huggett, 2018).

Como sabemos, el registro arqueológico requiere de un proceso de documentación detallado y sistemático, de una gran rigurosidad para poder representar e interpretar fielmente los elementos e información y poder establecer las relaciones espaciales y estratigráficas en un sitio. La documentación es un aspecto fundamental durante el trabajo de campo, debido a la naturaleza destructiva de la labor que es propia de la excavación. Tradicionalmente, esta labor se realizaba de forma manual y en papel y además requería la inversión de tiempo y trabajo. Las nuevas tecnologías digitales han aportado novedosos y diversos sistemas de documentación y registro que favorecieron el perfeccionamiento y precisión en la captura de datos, mayor productividad de las tareas, mejor rendimiento del equipo de trabajo y aceleramiento de los tiempos (Serrano Guerrero, 2014, 2015). Pero también es cierto que, como arqueólogos, debemos adquirir ciertas capacidades y conocimiento para utilizarlas.

La información así recabada, la podemos encontrar en diversos formatos, por ejemplo, fotografías, datos codificados, imágenes 2D y 3D, mapas, entre otros, que están relacionados con el tipo y el potencial de las herramientas utilizadas. Por lo general, el uso de una técnica específica no alcanza a resolver el problema de la captura de datos o su procesamiento, a veces es necesario combinar o complementar la información registrada por diferentes métodos para completar o generar la imagen virtual, modelo o mapa que necesitamos. Asimismo, esto no quiere decir que la digitalización y virtualización sea considerada como sustitutiva de otros instrumentos más clásicos, pero igualmente eficaces. En este sentido, los Principios de Sevilla (2011) señalan la complementariedad de métodos en la gestión integral del patrimonio arqueológico (Henestrosa et al., 2022).

La comunicación visual del patrimonio cultural y la ciencia abierta

En las nuevas maneras de construir la realidad y comunicar la ciencia, debemos mencionar el universo 4.0, el cual refiere a una nueva manera de producir mediante la adopción de soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. En este universo, la ciencia abierta resulta ser adecuada, porque tiene como principio promover la igualdad del conocimiento científico permitiendo la acción colectiva (Fecher y Friesike, 2014). El contexto de pandemia por el COVID-19 generó un aceleramiento en la producción de conocimientos científico-tecnológicos en la comunicación de la ciencia, estableciendo el diálogo para democratizar saberes técnicos y específicos con la sociedad y/o comunidad científica. Comunicar la ciencia mediante la interconectividad se ha convertido en una prioridad y una preocupación, tanto de instituciones públicas o privadas, como de grupos de investigación (Castelfranchi y Fazio, 2021; Rodríguez et al., 2021).

Todo ello, implica el uso de una serie de herramientas que los investigadores deben identificar y entrenarse para el diálogo asertivo con la sociedad o la comunidad particular con la que trabajan, así como la comunidad debe prepararse para hacer uso de la conectividad y la virtualidad. En este diálogo, ambos actores entablan una relación empática de saberes y comunicación, en la cual el rol de la ciencia y la tecnología es mostrarse y aprenderse en un espacio sin fronteras sociales. Es así, que los investigadores junto a los ciudadanos, involucrados en el paradigma de la ciencia abierta, construyen sus agendas de articulación por medio de las herramientas de la comunicación (Acevedo et al., 2021; Rodríguez, 2018, 2019; Rodríguez et al., 2021).

A partir de lo mencionado, surgen nuevas preguntas entre investigadores, ciudadanos y ciudadanos científicos: ¿cómo producir piezas comunicacionales vivenciales, digitales y virtuales con base científica articulando entre los diferentes actores sociales?, ¿qué estrategias comunicacionales utilizar o considerar?, ¿cuál es la responsabilidad a la hora de visibilizar el conocimiento o generar contenido en un medio digital o virtual?, entre muchas otras.

La ciencia abierta, como nueva forma de hacer ciencia, implica compromiso ético y moral al promover la democratización del conocimiento, activando la participación colectiva a partir del vínculo con la ciudadanía. Asimismo, la ciencia entendida como un bien común, permite abrir procesos educativos y científicos de valoración y respeto hacia los otros (Acevedo y Staropoli, 2023; Fecher y Friesike, 2014). En la actualidad, existe un movimiento mundial con expresión en muchos grupos colaborativos entre científicos y ciudadanos que promueven la apertura de la investigación científica y del acceso abierto al conocimiento para beneficio de toda la sociedad. Los criterios éticos de esta ciencia es que debe ser democrática, inclusiva, accesible y eficiente en el vínculo con los ciudadanos (Acevedo et al., 2021; Castelfranchi y Fazio, 2021; Fecher y Friesike, 2014; Rodríguez, 2018). Debemos saber que, en este contexto, existe la posibilidad de que surjan tensiones entre la rigurosidad científica y la construcción del pensamiento en el ciudadano, el tono y el modo en que se tratan problemáticas que conciernen a la producción científica y que apoya la cultura, identidad y saber de las diferentes sociedades en el aquí y ahora (Castelfranchi y Fazio, 2021).

Por otra parte, es interesante mencionar que el concepto de imagen planteado anteriormente y su relación con la forma en la que percibimos el mundo actual, se articula con una nueva perspectiva enfocada en el desarrollo de las neurociencias aplicadas a nuestra práctica de vinculación social y académica. La concepción de pensamiento en la vida cotidiana de quien aprende, quien enseña y de cómo comunicar para hacer visible una cultura de pensamiento, aunque parece una idea fácil de aceptar, requiere de algo más para llevarla a cabo. Esta tarea demanda trabajo, dedicación, reflexión continua y, sobre todo, el deseo de asumir desafíos y traspasar la zona de seguridad de las prácticas comunes para la comunicación entre científicos y ciudadanos (Ritchhart et al., 2014). Asimismo, nuestra práctica arqueológica mediada por lo digital y lo virtual, también demanda de estas tareas, porque nuestro sistema de creencias académicas ha permanecido estático a la hora de implementar la AD. Por ello, debemos ser flexibles, versátiles y expeditivos para innovar frente a lo que se está transformando durante este proceso de cambio.

Desde hace unos años, en el proyecto ArqueoLab-UBA nos propusimos enfrentar las transformaciones en los vínculos entre ciencia y sociedad, planteando una modalidad dual de trabajo, que comprende, por un lado, el pensamiento visible y por el otro, la ciencia participativa, con el fin de fomentar el pensamiento crítico y dialéctico entre los ciudadanos y los académicos. El pensamiento visible es una metodología que surge del proyecto Zero de la Escuela de Educación Superior de la Universidad de Harvard y está basado en ideas y principios que sostienen que el pensamiento ocurre principalmente en nuestra mente y es invisible para los demás e incluso para nosotros mismos. Los pensadores eficaces hacen visible su pensamiento cuando lo exteriorizan a través del habla, la escritura, el dibujo, las experiencias vivenciales o algún otro método, pero también es importante cómo se documenta ese proceso para una reflexión posterior (Ritchhart y Perkins, 2008). Para ello, desde nuestro proyecto, se han gestado una serie de rutinas y estrategias para fomentar una mentalidad expresiva y abierta, en la cual la curiosidad, la atención y la imaginación se dispongan para la práctica del buen pensar y las buenas prácticas sobre el patrimonio cultural.

Por su parte, la ciencia participativa la definimos como una forma de hacer ciencia que busca a través de proyectos de investigación generar conocimiento entre científicos y ciudadanos interesados, trabajando de manera voluntaria y colaborativa. Esta modalidad de trabajo nos permite recopilar inquietudes y conocimientos sistematizados de parte de los integrantes de la comunidad como potenciales científicos ciudadanos (Acevedo, 2018; Acevedo et al., 2018ab; Acevedo et al., 2020). Es así, como la ciencia participativa convoca y asiste en el proceso de investigación, fomentando el diálogo y la reflexión (Acevedo et al., 2018ab; Fernández y Torres, 2016; Torres y Fernández, 2016). Los científicos ciudadanos son aquellos científicos no profesionales, interiorizados en la problemática a tratar, que participan de forma voluntaria en la recolección, análisis y difusión de datos de proyectos científicos (Torres y Fernández, 2016). Usualmente, el problema científico surge desde los académicos, quienes buscan la colaboración de los ciudadanos, sin embargo, muchas veces son los científicos ciudadanos quienes comienzan el proyecto de manera independiente y sistemática, buscando la vinculación con los académicos especialistas (Acevedo et al., 2018ab; Fernández y Torres, 2016; Torres y Fernández, 2016).

Esta forma de hacer ciencia es un mecanismo didáctico para difundir el conocimiento, que se constituye mediante investigaciones compartidas que logran sus metas en la construcción de ciencia abierta. La difusión es una metodología que se pone en acción a través de la comunicación gráfica, oral, digital y virtual de modo participativo, visibilizando el pensamiento de todos los actores involucrados en el acto de comunicar: científicos, sociedad o ciudadanos científicos (Acevedo, 2017, 2018). Dicha práctica aumenta la productividad y eficiencia científica, posibilita la participación de diversos actores en la democratización del conocimiento para que se fortalezca la relación ciencia-sociedad, dando respuesta a las demandas sociales (Fecher y Friesike, 2014).

Como estrategia metodológica para su puesta en práctica, en el año 2018 generamos el proyecto ArqueoLab-UBA móvil, que es un laboratorio científico, abierto y móvil, cuyo objetivo es acercarse a la comunidad en diferentes espacios públicos. Este laboratorio móvil actúa como dispositivo metodológico para la activación y recreación de la conciencia patrimonial y está diseñado para funciones específicas de investigación, conservación y difusión del conocimiento. Es un laboratorio versátil y está equipado y acondicionado para poder realizar las actividades en cualquier espacio en el que se requieran.

A partir de este dispositivo móvil, se presentan de forma educativa las diferentes etapas de una investigación arqueológica, por medio de la organización de diferentes estaciones de trabajo (introducción a los conceptos básicos de la arqueología, excavación, conservación preventiva, análisis de materiales en laboratorio, digitalización de material arqueológico, cierre de lo aprendido utilizando el material didáctico). Todas las estaciones están programadas para que los participantes interactúen en las tareas junto con los científicos en un marco de aprendizaje que potencie la construcción conjunta y difusión del conocimiento científico, así como la protección del patrimonio cultural. Las actividades presentadas están pensadas como un ciclo encadenado, en el cual, cada una de ellas se relaciona con la precedente y a medida que se van desarrollando, se van afianzando los conocimientos presentados. La autoevaluación de las actividades también forma parte del proceso, ya que la reflexión impulsa a reajustar el proyecto en su puesta en práctica.

A continuación, les presentamos las siguientes imágenes en las cuales podrán visualizar la información a partir del código QR correspondiente o ingresando al link que se indica en cada caso. En la imagen del ArqueoLab-UBA móvil (Figura 1) se muestra la dinámica de trabajo, ejemplificada en la actividad realizada en el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de articular las actividades con el proyecto Crayones Color Piel, la diversidad nos enriquece (instagram: @crayonescolorpiel), en el cual trabajamos la importancia de entender la diversidad humana (https://youtu.be/OaZONeZXGZo).

Esta dinámica de trabajo fomentó el inicio del proyecto Arqueolabers, en el cual participan jóvenes científicos ciudadanos1, generando material digital y virtual para difusión sobre las investigaciones conjuntas, el trabajo de arqueólogos y antropólogos, la diversidad humana y la conmemoración del día de la diversidad cultural en Argentina (https://youtu.be/fjHRdndhhIs) (Figura 2). La experiencia de ArqueoLab-UBA móvil y los disparadores metodológicos de interrelación con los jóvenes ciudadanos científicos, condujo a que los estudiantes del proyecto produjeran material de difusión acerca de las temáticas expuestas (https://youtu.be/H-xraXK2hh8). La participación de ciudadanos científicos en la recuperación de saberes, a partir de nuestro dispositivo metodológico móvil y presencial, no sólo nos otorgó la posibilidad de trabajar con jóvenes científicos, además, nos interpeló acerca de la difusión de contenido científico.

En otro orden, nuestro Lab móvil nos acercó a científicos ciudadanos que han desarrollado sus propios proyectos de investigación dando la posibilidad de interrelacionarnos para dialogar sobre la importancia de la ciencia abierta (https://youtu.be/iNMRJQ47Fyo). Es el caso del taller de textiles arequeros tradicionales, cuyo objetivo es la experimentación para la obtención de tintes naturales provenientes de la flora autóctona del lugar aplicando metodologías arqueométricas. Con ellos, tuvimos la oportunidad de sistematizar una investigación acerca de los tintes usados en el pasado para la confección de los textiles, tecnología que forma parte de la idiosincrasia arequera. De igual manera, las actividades de excavación, investigación y difusión del patrimonio cultural desarrolladas durante el proyecto de puesta en valor de la vereda histórica de la pulpería La Blanqueada en la misma localidad, junto a la participación de ciudadanos locales, dio origen a una jornada de trabajo colaborativo y participativo junto al personal del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes (https://youtu.be/Ws-113G3T3I).

En el marco de estas actividades, decidimos generar un Lab Cultural, un espacio de análisis donde se generan y se contrastan hipótesis acerca de la historia de vida de los bienes culturales y su conservación. Dichos bienes son pensados como medios materiales de información y significación simbólica para difundir al público en general y como parte de la memoria colectiva que identifica a una sociedad (Acevedo y Staropoli, 2023). Estos espacios de producción presencial y virtual abiertos, a través de la experimentación y la colaboración de acción lúdica y creativa, contribuyen efectivamente a la integración de saberes para entender nuevas formas de vivenciar el patrimonio cultural.

Como ya mencionamos, la imagen como soporte visual de comunicación fue un recurso de gran importancia durante la pandemia y se convirtió en un instrumento importante en nuestro proyecto. En este sentido, nos facilitó la producción de dos actividades en contexto virtual, de transmisión en vivo, una de ellas es la serie “Trayectorias” y la otra denominada “Herramientas para la interdisciplina”. Como síntesis de este proceso, surgió el #ArqueoLabDigitalON, proyecto y plataforma que enlaza la actividad profesional, la ciencia abierta y participativa desde un enfoque digital. Estas actividades se pueden visualizar en nuestro canal de Youtube y en nuestro Instagram @ArqueoLab UBA (Figura 3).

La digitalización permite generar productos de carácter visual y virtual adecuados y fácil de socializar a través de plataformas, servidores web de acceso abierto, repositorios institucionales y por supuesto, las redes sociales. Al ser fácil de comunicar, se convierte en un producto inteligible, apropiable y aprehensible por parte del público en general, generando un interés y empatía por el conocimiento, que fomenta y favorece la protección del patrimonio por parte del ciudadano. Esto es de gran importancia, ya que, por un lado, el acceso al patrimonio y su cuidado es un derecho y responsabilidad de todos, pero también entendemos que no se puede proteger aquello que se desconoce. A través de estos productos se crean vínculos y se acortan las distancias entre ciencia y sociedad, ya que consideramos que después de todo, la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad porque es para ella que la hacemos.

La supervivencia del patrimonio cultural en la sociedad

El patrimonio cultural, por lo general, es un concepto difícil de definir para el ciudadano, esto sucede porque no es fácil acceder al conocimiento. Las palabras “valor”, “conocer”, “acervo” y “legado” son claves para entender el patrimonio cultural y su protección por parte de la sociedad. Es así, que las tareas de comunicar y difundir conocimiento sobre el patrimonio cultural mediante estrategias vivenciales evocan y refuerzan la memoria colectiva resultando en el interés por su protección (Pérez Juez Gil, 2015).

El conjunto de bienes tangibles o intangibles, que forman parte de las prácticas sociales de una comunidad, pueden ser definidos como arqueológicos, históricos, naturales, culturales, etc. desde el punto de vista de los especialistas, pero la sociedad los interpreta y resignifica desde su apropiación y significación social. En principio, para los especialistas conocer el marco legal y las buenas prácticas de protección permite fomentar la participación activa de todos los actores involucrados.

En la actualidad, documentar digitalmente el patrimonio y transmitirlo de forma virtual facilita su llegada a la sociedad o a su vez, que la sociedad se acerca de manera comprensible. El desafío de esta nueva práctica desde la arqueología patrimonial, en la cual, un recurso cultural se transforma en un producto cultural durante el proceso de apropiación social, significa trabajar en conjunto con la comunidad mediante la ciencia abierta y participativa (Acevedo y Staropoli, 2023). Actualmente, el contexto sociocultural mundial demanda la interacción y la puesta en práctica de estrategias vivenciales y digitales para el manejo sustentable del patrimonio. Nuestra tarea como especialistas, es colaborar y asistir, sin intervenir en las decisiones políticas locales y sin emitir juicios de valor, respetando los procesos sociales de apropiación.

Por otra parte, la innovación tecnológica permite generar espacios virtuales cuya base científica promueve el acercamiento al conocimiento de forma vivencial y didáctica, como ejemplo, citamos la sala virtual en la plataforma Spatial IO (spatial.io) generada a partir de la articulación con el equipo de profesionales de la cátedra de Antropología Visual (FFyL, UBA) durante el taller realizado en conjunto sobre métodos, técnicas y herramientas digitales y virtuales enfocados en la arqueología digital y la antropología visual en junio de 2023. En esta plataforma, la experiencia del usuario para vivenciar el patrimonio se produce a partir de la creación de un avatar y del uso de un oculus, el cual tiene un rol fundamental en la realidad inmersiva. A partir de dicho espacio, se ha generado la sala ArqueoLab-UBA que contiene el repositorio digital integral del proyecto, donde se exhiben muestras temporales de las diversas investigaciones que se llevan a cabo2 (https://www.spatial.io/s/Repositorio-digital-integral-ArqueoLab-UBA-Argentina-64a5e5963ec3242e497e4435?share=4428513741987278405) (Figura 4) (Gómez Coronado et al., 2023).

En nuestra práctica profesional estamos experimentando nuevos espacios virtuales de investigación denominados metaverso y/o multiverso, muy útiles para comunicar ciencia. El metaverso permite vivenciar mediante la generación de un avatar (representación gráfica asociada a un usuario), utilizando la IA para crear contextos u objetos virtuales en un entorno de interacción dentro de esta realidad inmersiva. Por su parte, el multiverso es la comunicación entre diversos metaversos o escenarios virtuales, además existen otras terminologías relacionadas a los nuevos usos de estos espacios virtuales, que seguramente incorporaremos en un futuro no muy lejano en la disciplina.

Buenas prácticas en la arqueología digital y vivencial para la democratización del conocimiento: casos de estudio

El desarrollo del conocimiento y la comunicación de forma compartida con la comunidad fue una preocupación relevante al enfrentar nuestros casos de estudio, particularmente en lo que respecta a las tareas de documentación digital en las prácticas vivenciales. En este contexto, la arqueología patrimonial, puesta en acción en el núcleo social, tiene como requisito concretar la articulación entre comunidad y científicos. Las acciones referidas se efectivizan en las prácticas durante los procesos de patrimonialización, la salvaguarda y la puesta en valor de los bienes culturales significativos para la comunidad. A continuación, les presentamos brevemente la aplicación de las tecnologías digitales para la documentación, investigación y difusión en los casos de estudio desarrollados por nuestro proyecto en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Patrimonialización del cañón EB 1789

El cañón EB 1789, es una pieza de artillería del siglo XVIII que se encontraba ubicada en el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes. El proyecto de patrimonialización inició en 2018 a partir del diálogo entre comunidad e investigadores, debido al interés por salvaguardar este objeto considerado patrimonio cultural, que se encontraba en estado vulnerable, para luego continuar con la gestión en su puesta en valor y así dar lugar a dicho proceso. Este caso fue un ejemplo de cómo se llevaron a cabo todas las acciones para cumplir con las etapas del proceso patrimonial hasta su monumentalización y reconocimiento según el significado cultural que la idiosincrasia arequera le otorga (Acevedo et al., 2020; Acevedo y Staropoli, 2023; Staropoli et al., 2023). Debemos considerar que los procesos de patrimonialización se inician con la selección de los referentes culturales que son considerados parte de la idiosincrasia de la comunidad que los propone para su puesta en valor. En este sentido, las activaciones patrimoniales son vehiculizadas por la memoria colectiva del grupo social que las selecciona para legitimar el pasado imaginado, generando una memoria en el presente (Acevedo et al., 2020, Acevedo y Staropoli, 2023). La documentación digital permitió plasmar todas las etapas del proceso de patrimonialización, generando un registro testigo del bien cultural y su historia. A continuación, les presentamos las transformaciones del bien en cada etapa del proceso (https://youtu.be/KlqKGlXufT8) (Figura 5).

Salvaguarda del muro de la actual sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA)

Debido a un proyecto de reforma del edificio donde se encuentra el muro lateral de la actual sede del Rectorado, que contemplaba su demolición parcial y por lo tanto se encontraba en peligro de derrumbe, fue necesario una intervención para su estudio y protección (Arellano, 2017). A partir de esta situación, desde el municipio se realizó una consulta a profesionales especializados para efectuar un diagnóstico y dar intervención para su protección. Es así, como nuestro proyecto fue convocado para la participación a partir de una propuesta basada en la salvaguarda del bien. Se entiende como salvaguarda cualquier medida conservadora que no implique la intervención directa sobre la obra o el bien y que consiste en una actuación que garantiza su estado actual (Pérez Juez Gil, 2015). Es por ello, que la documentación y la digitalización del muro fue la herramienta más efectiva y rápida para la salvaguarda para no perder la evidencia material histórica, mientras los actores sociales de la comunidad resolvían si se conservaba total o parcialmente.

El muro posee un valor patrimonial importante porque, no sólo ha perdurado hasta nuestros días en muy buen estado, sino porque es un claro ejemplo de una técnica constructiva propia de la región de estudio durante finales del siglo XIX y principios del XX. Por su característica, representa un muro “de cierre” utilizado como protección de las inclemencias climáticas, cuyas hileras superiores se construían a dos aguas para evitar el lavado vertical del material utilizado para unir los ladrillos que no eran revocados (Arellano, 2017). La técnica constructiva y el tipo de material utilizado (ladrillos y argamasa) que se observa en el muro fue muy utilizada y prácticamente no quedan ejemplos de ella, ya que no se ha visualizado en ninguna otra construcción en la localidad. Considerando que el muro forma parte del patrimonio cultural, de carácter histórico local, que no es renovable y que representa el conocimiento en el “saber hacer” de una época en particular, fue importante que se protegiera, por ser único en su característica. En la actualidad el muro fue conservado y restaurado para su puesta en valor. El código QR muestra las imágenes registradas mediante el vehículo aéreo no tripulado (Vant’s o dron) utilizado para las tareas de digitalización durante la puesta en valor (https://youtu.be/Lb4xyZHMLpE) (Figura 6).

Puesta en valor de la vereda de la pulpería La Blanqueada

La tarea de puesta en valor se realiza con el fin de que los bienes culturales estén disponibles y en condiciones para el disfrute, ya que el patrimonio cultural forma parte del pasado y la cultura del pueblo. En términos generales, para que un bien cultural sea considerado para su puesta en valor, debe reflejar las características propias de la sociedad que los protege, así como tener la voluntad y decisión de proteger (Pérez Juez Gil, 2015).

En este sentido, en el año 2019 fuimos convocados por el Municipio de San Antonio de Areco para poner en marcha el proceso de puesta en valor de la vereda de la pulpería en función de la voluntad del pueblo, ya que constituye un símbolo indiscutido de la identidad del lugar, declarada Monumento Histórico Nacional en 1999 por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría de Cultura de la Nación.

La Blanqueada es el local de una pulpería restaurada localizada en el predio del Museo Gauchesco y Parque Criollo Ricardo Güiraldes. Es uno de los escenarios donde se desarrolla la historia del libro Don Segundo Sombra del escritor Ricardo Güiraldes, publicado en 1926. Sin embargo, la pulpería parece ser un lugar de reunión muy anterior a este momento histórico, que los arequeros recuerdan a través de su memoria colectiva oral y escrita. La pulpería se encuentra ubicada junto al antiguo camino real, que, en épocas de la colonia, marcaba la senda de circulación de mulas hacia el Virreinato del Perú. Se cuenta que, en esos tiempos, los parroquianos conocidos del pulpero eran invitados a ingresar a la pulpería, mientras que los forasteros eran separados por una reja y debían permanecer fuera del edificio (Pristigiacomo y Uccello, 2014).

Dicho edificio, como se encuentra en la actualidad, dataría de mediados del siglo XIX, está construido en ladrillo asentado en barro, típico de la época, con techos de teja y piso también de ladrillo. La ermita, que acompaña al edificio principal, es de estilo colonial, con tejas, cañas y palmeras. Las ventanas, ubicadas a cada lado, son a la usanza de la época y de reducida abertura. La puerta perteneció a la vieja chacra de Santa Coloma, en Quilmes, donde acampó el general John Whitelocke, quien estaba al mando de las fuerzas inglesas durante las invasiones inglesas en 1807. La cerradura del pórtico denota su antigüedad en dos detalles: la llave se introduce en la parte baja y las bisagras están montadas en quicios (Arellano, 2019).

En base al relevamiento y diagnóstico preliminar realizado, se establecieron una serie de procedimientos para avanzar en el proyecto. Los objetivos del trabajo fueron evaluar y documentar el impacto sobre el patrimonio y generar un registro de la información para la investigación y conservación del bien. Específicamente, la puesta en acción del proyecto implicó un plan de intervención con el fin de visibilizar la importancia de su conservación, su historia y difundir las buenas prácticas de protección del patrimonio mediante el desarrollo de estrategias concretas de investigación, conservación y difusión en colaboración con las autoridades municipales y del museo, junto a la participación ciudadana.

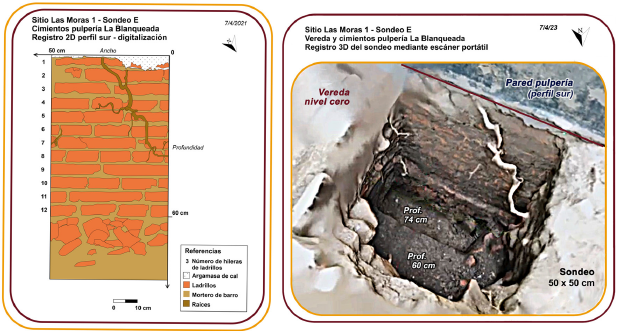

El plan de trabajo implicó varias etapas de ejecución, de las cuales mencionaremos las más importantes: relevamiento del impacto de preservación de la vereda, relevamiento para el análisis arqueométrico de los materiales de relleno y de construcción, relevamiento arqueológico de materiales enterrados, digitalización del bien patrimonial previo a la restauración, realización y digitalización de sondeos y excavación y de sectores específicos de la vereda. En la figura 7 se muestra el sector de la vereda y los cimientos registrados mediante la documentación gráfica 2D y el modelado 3D con escáner óptico. Este registro sirvió para diagnosticar daños de raíces y de filtración de agua de las últimas inundaciones graves sufridas en la localidad en el año 2009.

La arqueología y la preservación del patrimonio: las consecuencias del avance 2.0 y 4.0

En el ámbito de la preservación del patrimonio, la digitalización se convierte en un método efectivo en el desarrollo de las técnicas de registro y análisis tridimensional, ya que se han constituido en poderosas herramientas de apoyo. En este sentido, la digitalización se basa en los principios de la conservación preventiva, que se origina en la necesidad de rescatar la mayor cantidad de información posible de las excavaciones y/u objetos, la resolución de problemas de preservación y la creciente necesidad de conservarlos de forma adecuada porque son parte del patrimonio cultural (Jáidar Benavides et al., 2017).

Específicamente, la conservación preventiva pone al alcance un conjunto de medidas y actuaciones que tienen como objetivo minimizar el deterioro o pérdidas que se producen sobre los materiales. De esta manera, se garantiza su correcta conservación y mantenimiento, sin interferir en su estructura ni modificar su apariencia. Los criterios en los cuales se apoya son la mínima intervención, el respeto por el material original y la protección de la información y deben aplicarse de manera específica en instancias diferentes del proceso mediante una planificación integral de estrategias (ECCO, 2002; IPCE, 2015).

Asimismo, la digitalización del patrimonio cultural y los materiales arqueológicos tiene el propósito de resguardar recursos no renovables y frágiles. Su importancia radica en la calidad de la información que proporciona, porque al documentar y auxiliar en la investigación y la conservación de los bienes, puede ser utilizada para detectar, medir y rastrear el deterioro a través del tiempo, así como predecir patrones. También es posible documentar los procesos de restauración de los bienes, así como generar una base de datos de aquellos objetos y/o sitios que sufrieron destrucción o que corren el riesgo de desaparecer (Jáidar Benavides et al., 2017). De la misma forma, facilita la elaboración de bases de datos virtuales abiertas de colecciones de bienes culturales y de referencia, sin el perjuicio que demanda la consulta permanente de los materiales que componen esas colecciones, junto con el resguardo de la información contenida.

Pero, por otro lado, el acelerado avance de la tecnología nos enfrenta al desafío de la conservación digital, dado por los constantes cambios en los programas y soportes que requieren de infraestructura actualizada y su mantenimiento. Esto trae como consecuencia el deterioro de los datos y su almacenamiento, volviéndose vulnerables y con la consiguiente posibilidad de pérdida de la información a corto plazo. Además, es necesaria la actualización de los metadatos para el acceso, mantenimiento y gestión de la información con el fin de garantizar, no sólo la autenticidad de los datos cuando se migran de una tecnología a otra, sino también para el acceso y uso de esa información. Todos estos requerimientos demandan un marco legal, protocolos de estandarización y políticas normalizadas, tanto nacionales como internacionales para la conservación a largo plazo. De igual forma, es importante la conexión de los distintos repositorios institucionales y la capacitación de profesionales idóneos.

El avance del homo digitalis: versátil, flexible y expeditivo

Los arqueólogos actuales somos testigos del avance de la era digital, que vamos adaptando a nuestra práctica, pero nos preguntamos: ¿con qué explicación del pasado se encontrarán las futuras generaciones al intervenir en la construcción del PV?, ¿qué historia refleja sobre nuestra continuidad? En la actualidad, la dinámica de los escenarios sociales nos conduce a la innovación y aplicación de estrategias mixtas para el enriquecimiento de la investigación y la gestión integral de los recursos arqueológicos y del patrimonio cultural, con el fin de generar una transformación y crear puentes en la construcción colectiva de la ciencia y dispositivos duraderos a largo plazo. En los últimos tiempos, hemos asistido a la irrupción de la IA, que ya posicionada, ofrece varios alcances de carácter científico, algunos con utilidad asistencial, aunque, atravesamos un proceso de cuestionamiento de sus usos en relación con los procesos cognitivos.

Este modo de vida al cual nos enfrentamos, nos ha conducido a un nuevo paradigma de ciencia abierta, que equilibra la democratización y la masificación con la comunicación inmediata y accesible de la información. Para poder sobrevivir en este mundo virtual, debemos involucrarnos y adaptarnos a nuevas estructuras en la práctica científica porque, de otra manera, la tecnología en manos equivocadas puede legitimar saberes erróneos. En este contexto, comprendemos que la tecnología puede llegar a ser un fin en sí mismo o simplemente cumplir el rol de asistir en el proceso de investigación.

Versátil, flexible y expeditivo se han convertido en comportamientos inherentes a los nuevos desafíos de los profesionales de la arqueología y de las ciencias afines. La cantidad de herramientas digitales y/o virtuales nos invaden y nos conducen a la innovación y reflexión. En este sentido, la disrupción que produjo la visualización y comunicación digital y virtual nos ha posicionado como testigos del rápido avance para ofrecernos un nuevo modo de vida, ya no cazador, tampoco agricultor, ni siquiera industrial. Se trata de un nuevo modo digital que traspasa todas las prácticas humanas y los límites entre nuestra naturaleza y cultura.

Aunque en la evolución humana se presentan procesos que nos parecen completamente naturales y culturales o viceversa, entendemos que, naturaleza y cultura, son categorías de límites difusos que expresan la dicotomía de la dimensión social en la que transitamos los humanos. La posibilidad misma de continuar pensando a la naturaleza y a la cultura como dominios diferenciados y en relación jerárquica queda desvirtuada (Milesi, 2013), especialmente en el mundo digital.

Los avances tecnológicos, cada vez más veloces, nos plantean la reflexión sobre los términos mencionados y nos enfrentan a la paradoja de pensarnos como humanos en el proceso evolutivo con dirección digital/virtual. Es así que, la manera de enfrentar estos nuevos procesos será entendiendo que la evolución continúa con sus adaptaciones al medio.