Introducción

Según la UNESCO (2014) el patrimonio cultural enriquece el capital social ya que no es un producto ligado a una temporalidad, por el contrario, es heredado del pasado, creado en el presente y legado al futuro. Genera sentido de pertenencia tanto individual como colectivo lo que lleva a mantener cohesión social y territorial. Para preservar la memoria de los pueblos y que efectivamente se cumpla la cadena de transmisión, debe estar al servicio de la sociedad en general, disponible de manera permanente para su observación; siendo conservado, revisado, documentado, promulgado y exhibido; con el propósito de mantener viva la historia y herencia de la humanidad.

Colombia es un país abundante en patrimonio cultural, en todo su territorio crecieron y se desarrollaron diversos pueblos originarios, los cuales construyeron una identidad propia en diversos rincones geográficos de la superficie nacional, esto fue determinante para que la incipiente antropología colombiana desde el año 1941 se encargara de describir etnográficamente las tribus indígenas llegando a argumentar la diversidad socio-cultural latente del país (Correa, 2006). Este contexto ofrece la oportunidad para desarrollar estrategias orientadas a mantener en la memoria de la sociedad, sus orígenes, costumbres y aprehender los elementos necesarios para conservar, desarrollar y proyectar la sociedad hacia el futuro.

La conservación de los orígenes culturales responde a esfuerzos por contrarrestar, tanto el acelerado cambio en las necesidades del mundo actual, como en la gradual desconexión de las generaciones frente a su legado cultural, lo que lleva a la pérdida de los tres rasgos principales que debe poseer todo elemento patrimonial resaltados por García (2010: 339), “es herencial, es reconfortante y puede ser rentable”. El valor material e inmaterial contenido en las evidencias arqueológicas se desdibuja con el paso del tiempo, a pesar de las estrategias trazadas por diversas instituciones custodias, el uso de plataformas convencionales ha de repensarse en función de integrar las necesidades del presente y de esta forma orientar una búsqueda hacia nuevas formas narrativas que permeen el actual “cultivo tecnológico” (Murray, 1999: 40). Sin querer tal vez, las expresiones y movimientos que impulsan cada vez más a una modernidad globalizada desdibujan los orígenes de una cultura ahora frágil, que, de no integrarse llevarán inevitablemente a la pérdida de ese valioso recurso.

A partir de lo reflexionado, el avance y modernización de los pueblos no debe hacerse a expensas de su pasado, sino apoyado en este. La evolución es vital, pero acompañada de su identidad y preservando en sus habitantes la memoria histórica que les precede. “Las instituciones culturales deben evolucionar y esa evolución significa someterse a nuevos retos para poder subsistir y sobre todo para influir positivamente en el buen desarrollo de la sociedad y la cultura” (Forteza, 2012: 32). Todo esto lleva de manera inevitable a la necesidad de plantear alternativas para rescatar y mantener vigente el patrimonio cultural, en donde el estado, el sector privado, la academia y las organizaciones sociales, actúen estratégicamente en el manejo de sus recursos para construir medios que permitan a la sociedad conocer sobre su cultura, identificar su origen y se facilite la construcción de memoria activa y participativa.

Bucaramanga ciudad capital de Santander, Colombia, con un área municipal de 165 kilómetros cuadrados y un total de 528.575 habitantes, tiene 401 años de historia desde su fundación en el año 1622 (Alcaldía de Bucaramanga, s.f.). Cuenta con diferentes espacios para la socialización de la cultura, el arte y la historia, tales como casas de la cultura, lugares de exhibición y museos, algunos de ellos permiten el acceso libre a sus instalaciones. Una sociedad que preserva sus orígenes se mantiene cohesionada al reconocerse dentro de una colectividad y fortalece su desarrollo por lo que su identidad representa. Para ello, el acceso a la información debe ser abierto y adaptado a las diversas necesidades de las poblaciones.

Sin embargo, la asistencia a estos espacios culturales no es masiva, según la encuesta de percepción ciudadana (2019) sólo el 8% de la población visita museos o monumentos1. Contrasta de manera alarmante con el porcentaje de asistencia en la ciudad de Bogotá, capital del país, que corresponde al 24.4% para el mismo año 20192. Por tanto, es igualmente importante reflexionar si se ha ofrecido suficiente educación en este sentido desde la infancia para que la sociedad visite escenarios de conocimiento e interacción con su historia. “Antes, para la mayoría de los hombres, las cosas, y no sólo las de arte, por cercanas que estuvieran estaban siempre lejos, porque un modo de relación social les hacía sentirlas lejos.” (Martín-Barbero, 1998: 58) Se debe considerar entonces, la creación de canales adaptados a las necesidades de los diferentes panoramas socioeconómicos de la ciudad, orientados a la divulgación de estos espacios y así, mantenerlos vinculados de manera inclusiva. Se puede considerar en este punto la desigualdad cultural como resultado de otro tipo de condiciones asociadas al nivel y calidad de formación educativa del individuo, así como su situación social (Bourdieu et al. 2003, p.46).

Ahora bien, considerando el elevado nivel de desigualdad que experimenta el país, donde el coeficiente de Gini fue de 0,5233 para el año 2021, se entiende en parte cómo la cultura, memoria e historia del territorio no resulta un bien de interés para la población general, a su vez, este contexto resulta ser el más pertinente para formular de manera estratégica procesos de apropiación de la memoria histórica y cultural, adaptados a algunos de los contextos socioeconómicos más complejos que se viven en la ciudad. Se hace apropiada la vinculación con procesos de investigación acción participación IAP (Rahman y Fals Borda, 1992), de manera que se integren con la población vulnerable nuevas estrategias adaptadas a sus necesidades, identificadas mediante el trabajo con una muestra del público objetivo. Se asocian también, métodos que permiten un acercamiento y trabajo articulado con la población, como talleres de creación, encuestas, recolección de información directa, narrativas y teoría fundamentada, de esta manera, se llega a construir una alternativa sólida y aplicada al objetivo de lograr vías para la apropiación social del conocimiento de la cultura Guane por parte de los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga.

La inquietud por expandir el Museo

El Museo Etnológico, Arqueológico e Histórico UDES cuenta con una importante trayectoria de preservación de piezas de diferentes etnias del territorio nacional. Su sede principal se encuentra establecida en la ciudad de Bucaramanga, y es desde allí que, a partir del 2013 se inició un proceso para la consolidación de un museo arqueológico propio. Iniciando con los indígenas Guanes, los cuales fueron un pueblo originario que marcó aspectos principales en la población santandereana, habitaron el territorio que actualmente lleva de nombre Guane y Barichara, localizados a 51 km de la ciudad y llegaron a habitar también la mesa de Xerira, posteriormente conocida como la mesa de los santos a 25.2 km de Bucaramanga.

Su legado se conserva y contribuye a mantener algunos de los rasgos más distintivos de los pobladores (Virviescas, 2011). El tejido, que utiliza materias primas como el fique, desempeña un papel central en el desarrollo de las economías artesanales locales en la zona de influencia de los guanes, y todavía es una parte integral de la herencia cultural de la región (2023). Las tintas naturales, como el achiote, eran utilizadas por los indígenas para diversos fines, desde la ornamentación de piezas cerámicas, tejidos y pintura corporal hasta su uso en la cocina como condimento. Hoy en día, los santandereanos continúan utilizando el achiote en su cocina, manteniendo así una tradición culinaria arraigada. En cuanto a la gastronomía, las hormigas culonas, una variedad de insectos consumidos por los indígenas después de un proceso de cocción, siguen siendo una parte relevante de la herencia guane y se promocionan como un símbolo distintivo del departamento. Este ícono de la santandereanidad, no sólo se consume, sino que, a su vez se exhibe con orgullo en esculturas, murales y diversas expresiones y manifestaciones artísticas en la ciudad.

Para el 2013 el museo ya contaba con una colección de 1083 piezas arqueológicas pertenecientes a esta etnia, y es significativo justamente iniciar con la apropiación de la cultura heredada del mismo lugar objeto de estudio. A su vez, se inicia el debido proceso de manejo preventivo por parte del director del museo Edgar Pico que tarda dos años en completarse, la importancia del proceso radica en preservar no sólo las piezas sino la información contenida en ellas, tanto el habitar (Heidegger, 2016), como los “modos de hacer” (Scattolin et al., 2015) particulares, aquellos que se evidencian en la manera de modelar la cerámica, pigmentarla y los trazos pictóricos de carácter decorativo o ceremonial.

Otro momento relevante para la colección guane se dio en el 2019, luego de un año de diálogos entre las directivas y el equipo arqueológico del Instituto Nacional de Vías Invías, se logró que las piezas provenientes de un hallazgo arqueológico en la Vía Curos-Málaga, municipio ubicado a 152.8 km. De la ciudad de Bucaramanga, fueran dadas en custodia al Museo. Este material arqueológico se convierte en un elemento fundamental para la investigación en antropología de la etnia guane y su desarrollo en el territorio. Igualmente, durante ese año el Museo arqueológico etnológico e histórico fue registrado ante el Sistema de Información de Museos Colombianos SIMCO4.

Teniendo claro el propósito de preservar este legado cultural, surge igualmente la responsabilidad de compartir con la sociedad todo ese conocimiento resguardado en sus instalaciones. De alguna manera, otro tipo de escenarios para el disfrute del tiempo libre han acaparado la ciudad y la atención de sus habitantes. Por tal motivo, el acercamiento a la población debe ser orientado a despertar el interés por este tipo de escenarios para el intercambio del conocimiento y herencia cultural.

Dice Baudrillard (1978: 85) “En un escenario museístico que sólo sirve para salvar la ficción humanista de la cultura, se lleva a cabo un verdadero asesinato de ésta, y a lo que en realidad son convidadas las masas es al cortejo fúnebre de la cultura.” Esta postura expuesta por un autor hace más de 40 años plantea un panorama desalentador que podría llevar a reducir toda una cultura a tan solo piezas de alfarería destruidas por el tiempo y carentes totalmente de un sentido. En contraposición, se establecen estrategias que buscan despertar el interés y lograr motivar a la población para rescatar el conocimiento cultural propio, legado de etnias que habitaron el mismo lugar que hoy están ocupando, y dotarlas nuevamente del significado que encierran: los procesos de fabricación, la materia prima, los dibujos y ornamentos. Todos ellos dotan de sentido a los objetos y enmarcan en sí mismos los rezagos de una comunidad extinta. Pero si no se rescata ese interés por el arte, la cultura y la historia, seguramente quedarán como objetos vacíos.

Estructura de la muestra arqueológica

Para la estructura metodológica de la propuesta, se toma como referencia el modelo de narrativa presente en el propio museo, dado que esta distribución otorga contexto y significado a la práctica de recorrerlo, los relatos hacen parte del desarrollo de la sociedad a impactar, lo que permitirá evolucionar desde una experiencia, contexto y artefactos generados en el pasado, a un medio para encapsular memoria y cultura que perdurará en cuanto la narrativa continúe otorgándole significado.

Se demarca entonces el desarrollo del proyecto en función del Storytelling (Jenkins, 2003), considerando que la creciente percepción en la industria de los medios de comunicación apunta hacia una comprensión profunda de conceptos como el transmedia, la narrativa multiplataforma y el storytelling enriquecido, no solo como una tendencia, sino más bien la vanguardia del relacionamiento con los materiales dispuestos para el entretenimiento, apropiación y en general comunicación. Esta evolución en la forma en que se cuentan las historias y se conecta con la audiencia se está consolidando como el paradigma futuro, marcando un camino que promete redefinir la manera en que se experimentan y participan en las narrativas mediáticas. Es así como se puede concebir de manera más clara el proceso de construcción de experiencia en los usuarios basada en la narración expandida, donde se busca contar una historia de manera no lineal y utilizando diversos recursos de diversa naturaleza, permitiendo al público elegir cómo interactuar con el relato y sobre qué aspectos profundizar, con punto de partida en la cultura Guane y trascendida a través de los objetos contenidos en esta muestra, tanto análogos como digitales.

En aquellos artefactos se comparten realidades Simbólico - Abstractas en el plano de lo transubjetivo, entendiéndolo como la suma de las representaciones de la realidad que son tomadas de manera directa y generan una conexión con un origen inconsciente. Es gracias a ese componente que se logra caracterizar la cotidianidad de la etnia y la construcción de la narrativa desde la distancia temporal. Como resultado se caracterizan 12 piezas representativas de la colección arqueológica guane que fueron clasificadas en 4 grandes categorías para la muestra: collar, jarra, copa y olla. Las categorías son seleccionadas de acuerdo a la cantidad y clasificación de las piezas totales custodiadas en el museo. Las piezas lograron ser preservadas gracias a su contexto funerario, debido a que todas ellas fueron recuperadas de enterramientos, además ornamentadas con materiales propios del lugar, puntualmente el achiote y la cúrcuma, el código de color del barro y las tinturas que las constituye permite ubicarlas geográficamente dentro del territorio santandereano.

Al adherir el contexto de las piezas, se logra retornar a esos 12 signos todo el sentido propio que se ha ido desdibujando con el tiempo y la apatía, manifestada por la población debido a la baja participación en espacios de apropiación del legado guane. Se narra nuevamente su historia como comunidad, sus tradiciones, tecnologías desarrolladas con los medios proveídos por su entorno, contada desde los trazos de pigmentos sobre el barro rústico de la tierra santandereana, “los objetos no deben mencionarse, pero su presencia ha de sentirse en todas partes. Existen, naturalmente, pero nunca se piensa en ellos, en términos sociales. Como humildes sirvientes viven en los márgenes de lo social, haciendo la mayor parte del trabajo, pero sin que se permita mostrarlo” (Latour, 2008, p. 109). Tal como lo afirma el autor, lo valioso del rescate del contexto de los signos, es la narrativa en torno al desarrollo social de los guanes y su relacionamiento con el territorio, el barro pigmentado de la zona en la que fueron moldeadas las piezas, habla de los puntos que colonizaron y poblaron, y sus modos de habitar y ser en la región fueron legados a las generaciones posteriores que repoblaron la zona.

Ahora bien, si se habla de experiencias expandidas, no se puede limitar a un recorrido convencional por las instalaciones del museo, por el contrario, a partir de la muestra, se hace necesario reconstruir un relato sin limitarse al espacio único, “el nuevo concepto de museo implica nuevas formas de comunicación y para ello debe aprovechar las posibilidades de la tecnología y de los nuevos entornos en red” (Forteza, 2012: 33). El museo debe romper límites físicos que aíslan la muestra de algunas de las realidades diversas que vive la población, debe ser abierto y adaptado a las necesidades particulares de quienes no pueden acceder por medios convencionales a todo el conocimiento albergado.

Al tener como eje central del proyecto trascender la muestra arqueológica fuera de los límites físicos del museo, se hace necesario trazar una ruta para el tratamiento fuera de su entorno controlado, considerando los riesgos de someter una pieza original a situaciones fuera del manejo seguro, se decide realizar réplicas de las piezas seleccionadas, teniendo en cuenta el material, forma, procesos de manufactura y acabados finales. Para tal fin se realiza una sesión de tomas fotográficas, videos TurnAround y toma de medidas. Con toda esta información recopilada, se traslada la solicitud a una agremiación artesana del sector con capacidad de realizar las réplicas fieles a las piezas originales, detallando los aspectos relevantes de su morfología y ornamentación, de esta manera se logra trasmitir la esencia de la historia contenida en cada pieza sin tomar riesgos sobre afectaciones en el proceso.

El color y la decoración de cada pieza se ve influenciada directamente por la región que ocupaban y los contactos que llegaron a tener con culturas vecinas, se logró evidenciar el relacionamiento con grupos como los chitareros, laches y yareguíes y se infiere por los rastros arqueológicos (cerámica) que su influencia llegó hasta las fronteras con el actual territorio venezolano. Tal como es usual en las sociedades humanas, los guanes participaron de intercambios comerciales para poder proveerse de recursos necesarios para subsistir, de esta manera es que las piezas pudieron recorrer largas distancias por medio del trueque con poblaciones cercanas.

Retornando ese carácter nómada de las piezas originales se traslada ese concepto a una plataforma de simulación, de esta manera permite que las réplicas al igual que lo hicieron sus originales se desplacen ampliando su territorio de actuación llevando con ellas su contexto histórico y las narrativas rescatadas.

Talleres de creación colectiva

De acuerdo con el marco de estrategias de investigación acción participación, se selecciona una muestra de la población donde llevar a cabo acciones que permitan conocer la situación real de la problemática, recolectar información, construir junto con la comunidad una alternativa viable, adaptada y sobre todo capaz de ser implementada. Como se menciona anteriormente, el acceso a la información debe ser mediado para adaptarse a las diferentes condiciones socioeconómicas de esta población.

En este sentido es importante reconocer que independiente a las diferencias socioeconómicas de la población5, los recursos deben hacerse asequibles sin distinción, en el caso particular del Museo Etnológico, Arqueológico e Histórico UDES tiene acceso abierto al público sin costo económico, sin embargo, implica otro tipo de obstáculos para una familia en condiciones de desfavorabilidad económica (Bourdieu et al. 2003: 45), en estos panoramas, las implicaciones para la economía familiar de una salida conjunta, incluyendo desplazamientos y costos adicionales, afectaría su capacidad en cuanto a subsanar necesidades fisiológicas básicas. Así es como se reconoce de primera mano las expectativas y realidades diversas de los jóvenes en edad escolar de la ciudad de Bucaramanga, con quienes se desarrolló la estrategia conjunta para construir con la comunidad una propuesta adaptada a las necesidades y contextos particulares del público objetivo, de manera que no resulte un producto impuesto sino construido en conjunto.

“A diferencia de la pretensión histórica de negar la cultura popular para cimentar el poder de una clase, del Estado, o de una cultura que se considera superior, en la investigación participativa se busca crear las condiciones para un análisis profundo que rescate los elementos valiosos de la cultura popular. No sólo con el fin de conservarlos, sino para que, basándose en ellos, seguir creando formas propias de acción que expresen sus valores, opciones políticas y de desarrollo” (Schutter 1980: 311-312).

Como menciona el autor, lo más importante a rescatar son esos componentes de la cultura popular, ya que estos son los que permitirán generar una conexión entre la propuesta y la comunidad, realmente el principal interés radica en la apropiación cultural dentro de la ciudad por parte de los jóvenes, un porcentaje de la población mayormente indiferente a las muestras patrimoniales. Para el caso particular de estudio, se selecciona como grupo muestra, los jóvenes de un colegio localizado en uno de los sectores marginados del área metropolitana, por sus condiciones económicas y el no contar con grandes espacios o manifestaciones museísticas. El norte de la ciudad es una zona que alberga una población numerosa caracterizada por sus limitaciones económicas que poco a poco fueron haciendo de esta ladera de la ciudad un lugar para establecerse. Es el eje seleccionado para lograr generar un mayor impacto al interior de la comunidad a través de la exposición de los jóvenes al pasado de la ciudad y los cimientos de lo que es hoy la cultura santandereana.

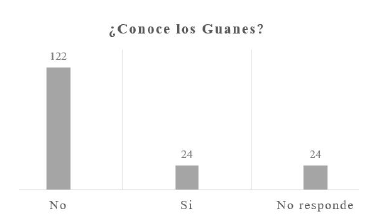

Se realizaron talleres con 170 jóvenes de la zona norte de Bucaramanga, donde se aplicó un sondeo con una única pregunta inicial al proceso, ¿Conocía los guanes? para tener claro el porcentaje de conocimiento general de la población seleccionada frente a la cultura Guane, se consolida los resultados iniciales del testeo diagnóstico, como se puede apreciar en la figura 4, dónde se interpreta que 122 jóvenes participantes, es decir el 71.8% desconocía la existencia de la etnia; mientras que, tan solo 24 jóvenes, el 14.1% si los conocía y el 14.1% restante se abstiene de responder.

El porcentaje de desconocimiento es bastante elevado para ser una de las culturas precolombinas más relevantes de la región y particularmente de la ciudad. Con este mismo grupo de estudiantes se inicia el proceso de socialización a partir de la reconstrucción del relato por medio de las piezas previamente seleccionadas, igualmente se realizan actividades en las cuales se utilizaron materias primas como el achiote y la cúrcuma utilizadas por los guanes en sus procesos de teñido y pintura, lo que permite recrear los relatos escuchados a partir de dibujos y patrones vistos en las cerámicas.

Mediante la acción directa con la población se logró dimensionar la problemática en escala real, al observar un elevado desconocimiento por parte de los jóvenes sobre sus antepasados, la cultura, las costumbres, los elementos que caracterizaron a las etnias que habitaron la región, como son la cultura precolombina Guane, incluso a su mera existencia. De igual manera se recolecta información sobre aquellos medios que para los jóvenes pueden ser representativos y pueden atraer su atención, para que se pueda transmitir la información y las estrategias adecuadas mediante la reconstrucción de la narrativa social de la etnia desde su cotidianidad y la manera de relacionarse y fabricar sus objetos cotidianos, que hoy integran la colección de piezas del museo arqueológico.

Con el desarrollo de dos talleres de creación con la población, se acercó al público al proceso de pigmentación que utilizaban los indígenas, lo que permitió elevar la experiencia a una fase más inmersiva, donde cada joven tuvo la oportunidad de dibujar trazados y patrones con los materiales originales de la región, el achiote y la cúrcuma, relacionando las figuras y líneas bases de la composición con los comportamientos cotidianos y ceremoniales de la etnia, igualmente llevó a los participantes a una aprehensión de la cultura, no solo desde la trasmisión oral del conocimiento sino a través de la experiencia propia de trasladar el relato, las imágenes y las piezas a una obra propia, a continuación, en la figura 5 se evidencia algunos resultados del proceso participativo, dónde es la intervención con el grupo lo que deviene en el objeto y resultado de la investigación (Cáceres 1998: 438).

Plataformas para la trasmisión de información

Para lograr captar la atención de la población, es necesario considerar las plataformas actuales en las cuales se hallan inmersos, y así, a través de ellas lograr mantener vigentes los rastros culturales dejados por la etnia Guane. Mediante el contacto directo con el público se identificaron canales adecuados para contener la información, pero principalmente aquellos ante los cuales los jóvenes se muestran más receptivos. Se involucra al proyecto una aplicación digital que sirva de soporte y canal de acercamiento a los usuarios, fue clara entonces, la necesidad de realizar esta incorporación al modelo propuesto para adaptar el museo a los nuevos entornos de relacionamiento de los jóvenes de la ciudad (Viñaras-Abad y Caerols-Mateo, 2016).

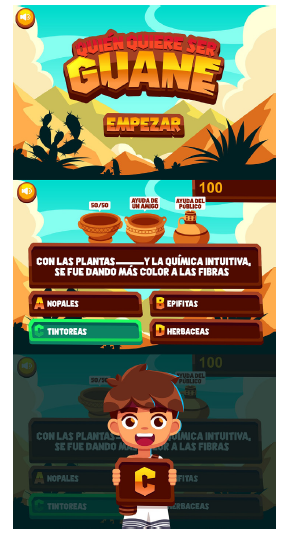

Dicho artefacto es un videojuego llamado “¿Quién quiere ser Guane?” basado en el concurso popular ¿Quién quiere ser millonario? Consiste en responder una serie de preguntas que se presentan secuencialmente con cuatro opciones de respuesta las cuales pueden incluir el uso de comodines para encontrar la respuesta correcta. Con el juego se desea mejorar la experiencia del museo Arqueológico de la Universidad de Santander e igualmente validar su apropiación. Su objetivo es apoyar el proceso de conocimiento, comprensión y valoración del patrimonio cultural mediante la interactividad que proporciona y también adicionar un campo nuevo a las experiencias virtuales, mediante videojuegos, además de seguir el proceso de aprehensión del relato en los jóvenes.

La gamificación o ludificación busca adaptar mecánicas propias de los juegos para captar la atención del usuario y ser empleados en entornos diferentes al mero ocio. “Videojugar favorece el análisis de situaciones, la reflexión sobre los contenidos predispone para organizar la información que del juego se obtiene para entrar naturalmente al mundo de la simulación y a la cultura informática” (Sánchez et al., 2014: 24). Aprovechando la inserción de herramientas como el videojuego dentro del proyecto, se crea una conexión directa con el usuario, generando un canal para interactuar con los contenidos, de igual manera se plantea en una estética caricaturesca, dentro del proceso de diseño de personajes, escenarios, fondos y botones se mantuvo la coherencia con la temática de la etnia respetando siempre los rasgos característicos del lugar, las prendas y los objetos.

El videojuego cuenta con una representación estilo caricatura de un personaje principal caracterizando al indígena guane, para el diseño se consideró, principalmente el atuendo empleado por los indígenas guane, los cuales eran fabricados en telares y tejido de algodón estilo túnica como se aprecia en la figura 6, la fisionomía y rasgos como, tono de piel, cabello y ojos, es acorde a los acercamientos físicos que se han esbozado a partir de restos momificados rescatados de algunas tumbas. Los fondos son inspirados en el cañón del Chicamocha epicentro del asentamiento guane en el departamento y los elementos adicionales como botones, menú e interfaz general, se alinean con el estilo gráfico definido para el público sin desconocer los elementos referentes de la cultura, aparecen las cerámicas que se han incluido en la estrategia con sus respectivos tramados y ornamentos que han sido resaltados en los talleres de creación con los jóvenes.

Discusión final

El nivel de compromiso por dar acceso a la información sobre el pasado histórico y cultural radica desde las instituciones, tanto educativas como gubernamentales. Las figuras académicas igual presentan alto grado de responsabilidad no solo con generar nuevo conocimiento, sino también socializarlo y hacerlo asequible a la comunidad. Las nuevas tecnologías han permitido tener un acceso más directo a la información, han generado nuevos tipos de experiencia que, aprovechado en este contexto, vuelven aquellos lugares donde tradicionalmente se custodia el patrimonio un espacio abierto y sobre todo vigente ante los nuevos requerimientos de la sociedad, la importancia de la comunidad está en apoyar, construir, participar y conocer el propio legado cultural, ya que es importante conocer el origen, es decir de dónde se proviene y donde se está ya que esto permite proyectarse hacia el futuro, permite direccionar el curso de hacia dónde se va no sólo como individuo sino como sociedad.

Sin dudar, uno de los resultados más relevantes fue acercar la cultura Guane a la población joven del colegio Promoción Social Norte, donde se ejecutó la prueba piloto y los talleres con la comunidad, y a partir de esta interacción se construyó una ruta escalable y replicable para la apropiación social del patrimonio en una ciudad intermedia sin distinción de condiciones sociales, geográficas o económicas. Pocos jóvenes como se vio en los resultados, menos del 14.1% habían tenido oportunidad de conocer sobre su pasado histórico, sobre el legado patrimonial que está contenido en la ciudad que habitan y las tradiciones que se mantienen, heredadas por la etnia guane. Interactuar directamente con las materias primas como la cúrcuma o el achiote otorgaron nuevos significados para ellos, ya que son condimentos usados en la cocina santandereana, pero han sido legados de los antepasados con usos tan diversos no sólo como ingrediente de la gastronomía tradicional sino también, como tintas naturales para las prendas o la cerámica. Tener la oportunidad de interactuar con réplicas de las propias piezas desde los elementos físicos y digitales, expandió su conocimiento sobre los relatos contenidos en los museos y se logró evidenciar un interés sobre su propia herencia cultural.

La participación de la comunidad en la experiencia investigativa permitió no solo acercar el museo, sino desarrollar una nueva manera de recorrerlo adaptada a contextos que, de otra manera se mantendrían marginados. Como resultado de la experiencia inmersiva de los jóvenes con las tradiciones de la etnia, se traza una nueva ruta para los procesos de apropiación cultural de la ciudad de cara a la etnia guane, sin restringir una posible escalabilidad de la propuesta a otras culturas e incluso adaptable a otras ciudades.

Bucaramanga, 27 de noviembre de 2023