Introducción

Las investigaciones arqueológicas en el centro-oeste de Santa Cruz (Patagonia, Argentina) tienen una historia de más de 40 años de trabajo continuo hasta la actualidad. Desde un comienzo se establecieron vínculos con las comunidades de Perito Moreno, Gobernador Gregores y Lago Posadas (Figura 1), donde se desarrollaron charlas y talleres con distintos actores sociales (ver apartado Síntesis de la Trayectoria).

En los últimos años las actividades de gestión y extensión comenzaron a ser más frecuentes, a partir de la conjugación de diversos factores, tales como la formulación de proyectos formales centrados en estos aspectos1 y la solicitud de las mismas por parte de actores locales a partir de diversas inquietudes (educación, turismo, etc.). Para ello se hicieron encuentros con modalidad de talleres (presenciales y virtuales), charlas y se elaboraron distintos materiales gráficos. Con el fin último de poner en valor el patrimonio cultural en su conjunto y en particular el arqueológico regional, los objetivos fueron diversos: dar a conocer la disciplina arqueológica, experimentar modos de hacer científicos, revalorizar saberes tradicionales locales, entre otros. Para tal fin, fue preciso cambiar la perspectiva con la que se abordaban este tipo de actividades. Es decir, desde la presentación de saberes a una audiencia, hacia un modelo de comunicación de la ciencia, que implica interpelar e involucrar a las personas de manera más participativa, un trayecto que aún requiere del trabajo y capacitación de nuestra parte. De esta manera, a lo largo del tiempo se modificó nuestro enfoque de la comunicación pública de la ciencia (CPC), a través de la búsqueda de una mayor interacción y diálogo con los diversos actores sociales (e.g.Castelfranchi y Fazio, 2020; Cuevas Badallo y Urueña López, 2019; Polino y Castelfranchi, 2012).

A la fecha no solo se han realizado variadas actividades en las localidades santacruceñas mencionadas, sino también en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lugar institucional de trabajo y de residencia de la mayor parte del equipo de investigación. Por otra parte, considerando el conjunto de actividades de CPC de las últimas cuatro décadas, se destaca que han participado diversos actores sociales que incluyen: estudiantes y cuerpo docente de distintos niveles educativos (primario, secundario y terciario); autoridades y personal de organismos públicos (nacionales, provinciales y municipales); empresas y emprendimientos privados (mineros, turísticos, rurales, etc.); representantes de las comunidades originarias y pobladores locales.

En este marco, los objetivos de este artículo son: en primer lugar, resumir las experiencias del equipo de trabajo realizadas en el campo de la CPC hasta el presente. Se consideran en particular los principales tipos de actividades llevadas a cabo y la vinculación con las distintas localidades y actores sociales lo largo del tiempo. En segundo lugar, relacionamos esta trayectoria con las coyunturas locales y otros aspectos contextuales que incidieron en su desarrollo. Por último, reflexionamos sobre los alcances y limitaciones de la experiencia del equipo de investigación en la comunicación pública de la ciencia.

Región de estudio y localidades vinculadas

La región de estudio comprende el cuadrante centro-oeste de la provincia de Santa Cruz (Patagonia, Argentina). Desde 1983 se desarrollan investigaciones arqueológicas en forma continua con foco en distintos sectores y problemáticas. Los primeros trabajos se concentraron en el área del Parque Nacional Perito Moreno (PNPM) (Aschero et al., 1992, 2005), mientras que a partir de la década de 1990 se incluyeron las cuencas de los lagos Posadas y Salitroso, la meseta del lago Guitarra, la Pampa del Asador, la meseta del lago Strobel y el lago Cardiel (Figura 1) (Cassiodoro et al., 2013; Goñi et al., 2007, 2019). Dichas áreas se ubican mayoritariamente en los departamentos Lago Buenos Aires (Población: 12.586, INDEC 2022) y Río Chico (Población: 5.941, INDEC 2022), los cuales representan el 3,8% y 1,8%, respectivamente, del total de habitantes actuales de la provincia de Santa Cruz (Población total: 331.707, INDEC 2022). En los departamentos mencionados se emplazan la mayoría de las localidades en las que se han desarrollado las actividades que se describen y discuten en este trabajo (Figura 1). Perito Moreno es la cabecera del Departamento Lago Buenos Aires. Presenta dos vías de acceso (RP 43 y RN 40) y, de acuerdo con los datos disponibles hasta la fecha, cuenta con una población estable de 4.617 habitantes (INDEC 20102). Por su parte, la cabecera del Departamento Río Chico es la localidad de Gobernador Gregores, de tamaño similar con 4.497 habitantes (INDEC 2010). A ella se accede por las rutas RN 40, RP 27 y RP 25. Además, dentro la misma jurisdicción, se destacan dos localidades Lago Posadas y Bajo Caracoles. En el primer caso, la población suma, de acuerdo al último censo publicado, 266 habitantes (INDEC 2010), pero se estima hoy ronda los 400 pobladores. Sus vías de acceso son por las rutas provinciales 41 y 39. En el segundo caso, se encuentra la comunidad de Bajo Caracoles, ubicada sobre la RN 40, con 33 habitantes reportados (INDEC 2010). Este último se trata de un paraje de servicios acotados y, aunque no nos hemos vinculado en relación con nuestras tareas de CPC con sus habitantes, es una de las localidades a considerar en el futuro ya que cuenta con una escuela propia.

En términos de producción económica, tanto el Departamento Lago Buenos Aires como Río Chico han estado vinculados desde comienzos del siglo XX a la ganadería tradicional centrada en ovinos. Sin embargo, en los últimos treinta años se registró un prolongado estancamiento de tal actividad, como resultado del sobrepastoreo de los campos, la evolución negativa de precios (que alcanzó sus valores más bajos durante la década de 1990), la falta de nuevas inversiones, la desertificación y diversas contingencias climáticas y naturales, que impactaron negativamente sobre el sector (Aranciaga, 2013; Vacca y Schinelli, 2005). Esto propició la búsqueda de alternativas como la producción agropecuaria intensiva, el cultivo de forrajes y el establecimiento de chacras e invernaderos hortícolas. Asimismo, desde el año 2000, la región comenzó a ser objeto de explotación minera, particularmente de metales preciosos. De tal manera, diversas empresas de origen nacional y extranjero se instalaron en la región (Goldcorp/Newmont, Patagonia Gold y Pan American en Perito Moreno y Triton en Gobernador Gregores). A partir del desarrollo de estos emprendimientos y de la pavimentación de diferentes tramos de la RN 40, las comunidades locales experimentaron grandes transformaciones. Paralelamente a este proceso, y en especial en las últimas dos décadas, las localidades de estos departamentos han buscado afianzar el desarrollo de un turismo que involucre tanto recursos culturales como naturales. En este sentido, cada una de las comunidades ha transitado trayectorias diferentes referidas a la puesta en valor de su patrimonio cultural y la inclusión del mismo en la oferta turística.

Antecedentes en comunicación pública de la ciencia en el centro-oeste de Santa Cruz

Desde fines de la década de 1970, diversos equipos de investigación arqueológica se han vinculado a las localidades del centro-oeste de Santa Cruz. Varios de ellos llevaron adelante de forma complementaria actividades de gestión y de comunicación pública de la ciencia (ej. Aschero, Guráieb, Civalero, Paunero, Goñi, Molinari, Espinosa, Franco, Mengoni Goñalons, Figuerero Torres, entre otros). En este sentido, es importante señalar la labor de estos colegas y del propio equipo de trabajo que han tenido un rol muy relevante en los últimos 40 años por su participación en actividades que buscan dar a conocer el patrimonio local, así como entablar un diálogo con los diversos actores sociales de las localidades. Se dispone de información sobre estas experiencias, que incluyen talleres en escuelas, encuestas participativas, charlas para público general y difusión en medios radiales y televisión, gracias a la comunicación interpersonal entre colegas y la participación directa de algunos de los autores aquí firmantes en muchas de esas actividades. Asimismo, hubo algunas publicaciones específicas de divulgación y transferencia para público general y escolar (Civalero et al., 1995; Civalero y Espinosa, 2000). A partir de la década del 2000 se encuentran trabajos que buscan reflexionar sobre algunas de estas experiencias. A continuación, se resumen los antecedentes publicados sobre esta temática.

En Perito Moreno se llevaron a cabo numerosas actividades dada su vinculación con el sitio arqueológico Cueva de las Manos. Así, en este caso, las tareas de gestión del sitio y el interés de distintos actores sociales de la comunidad implicaron concretar diversas tareas de CPC, muchas de ellas a cargo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) (Onetto et al., 2010, 2016). De esta manera, se realizaron talleres, libros para público general (INAPL 1999) y el ámbito escolar (Onetto et al., 2011), materiales lúdicos, páginas web y folletos, al tiempo que se participó en el diseño de un centro de interpretación y de un museo (Onetto et al., 2010, 2016). También se desarrolló una planificación participativa para la gestión de más de 60 sitios arqueológicos -incluido el Patrimonio Mundial- de la cuenca media y baja del río Pinturas (Molinari y Espinosa, 2015). En esta localidad se debe destacar el accionar de otros agentes fuera del ámbito académico. Tal es el caso de la Asociación Civil Identidad, que tuvo un rol fundamental en la difusión y protección del patrimonio arqueológico local y en la conformación del actual Museo Carlos Gradin (Bassani y Ávila, 2017; Vázquez y Cárdenas, 2017).

Por su parte, en el caso de Gobernador Gregores, su proximidad al Parque Nacional Perito Moreno conllevó inicialmente la realización de distintas actividades de CPC (diseño de cartelería para público en general, talleres participativos, entrevistas con actores sociales claves, entre otras) en el marco de estrategias de gestión del patrimonio cultural allí localizado. Cabe mencionar diversos artículos relacionados a estas temáticas realizados por Molinari y Ferraro (Ferraro y Molinari, 2001; Molinari y Ferraro, 2004) y Werber e Iriarte (2004). Estos trabajos resumen la labor de gestión vinculada al PNPM y su área de amortiguación, llevada adelante por miembros de nuestro equipo de investigación.

En Gobernador Gregores se destacan los trabajos en CPC realizados por el equipo de investigación compuesto por Paunero, Valiza Davis, González Dubox y otros (González Dubox et al., 2017; Paunero et al., 2020; Valiza Davis et al., 2016). Estos, principalmente, se han focalizado en talleres destinados al ámbito escolar, en su mayoría escuelas primarias, realizados de forma continua desde 2012. A su vez, han publicado dos libros destinados a público general y/o infantil (Paunero, 2009, 2022). Se debe resaltar que estos investigadores no solo sintetizan en sus publicaciones las actividades de CPC desarrolladas, sino que también realizan una reflexión explícita sobre estas experiencias a partir de una concepción constructivista del conocimiento (González Dubox et al., 2017; Paunero et al., 2020; Valiza Davis et al., 2016).

Existen, además, otras experiencias de CPC en localidades de la región, como Los Antiguos, ubicada 60 km al oeste de Perito Moreno (Figuerero Torres y Mengoni Goñalons, 2021; Horwitz, 2010). Allí, los investigadores realizaron, por un lado, talleres para niños y jóvenes (Horwitz, 2010) y, por otro, participaron del diseño de circuitos turísticos y centros de interpretación en conjunto con referentes de pueblos originarios (Figuerero Torres y Mengoni Goñalons, 2021).

Definiciones y aspectos metodológicos

Numerosos trabajos señalan que las formas de transmitir conocimientos científicos y/o dialogar y ponerlos en discusión junto con actores sociales no-especializados (“público”) han sido sumamente variables a lo largo del tiempo, dando como resultado distintos modelos de CPC con diversas implicaciones (Castelfranchi y Fazio, 2021; Cuevas Badallo y Urueña López, 2019; Polino y Castelfranchi, 2012). Algunos autores remarcan que las divergencias, además de tener una dimensión temporal, también se vinculan con el objetivo de las actividades y con las tradiciones de diversos países (Rocha et al., 2017). Así, los términos y definiciones utilizados son sumamente variables.

Este trabajo constituye una primera aproximación reflexiva sobre la trayectoria del grupo de investigación en actividades de CPC y los diversos propósitos y encuadres que las mismas tuvieron a lo largo del tiempo. Actualmente partimos de una concepción de la CPC como la práctica de circular el conocimiento generado en nuestra práctica investigativa, a través de la producción de información científica de forma precisa y contextualizada con datos confiables y especializados, hacia comunidades no especializadas (Castelfranchi y Fazio, 2020). Si bien la comunicación pública de conocimientos arqueológicos puede involucrar numerosos actores sociales, como arqueólogos, investigadores afines, periodistas, educadores y otros, en este trabajo partimos de la propia experiencia del equipo de investigación. Así, a los términos de este artículo y de forma operativa, al hablar de comunicación pública en arqueología nos referimos a las experiencias comunicativas que realizan los arqueólogos en el marco de las instituciones a las que pertenecen, “(…) para transferir el conocimiento generado al medio contextual, y que son materializadas por medio de diversas acciones concretas, realizadas en diferentes espacios geográficos e institucionales, con el fin de llegar a distintos públicos.” (Conforti y Mariano, 2013: 351).

Dada la temática abordada, cabe aclarar que en este trabajo se analizan solo las tareas relacionadas con la CPC. No se toman en consideración otras actividades vinculadas con el asesoramiento, la realización de capacitaciones, informes y gestión en sentido amplio. No obstante, nos interesa señalar que existe y debe existir una articulación entre la investigación, la gestión y la comunicación (Conforti y Mariano, 2013); así, entendemos que algunas actividades conjugan la intersección de CPC y gestión.

A fin de resumir las cuatro décadas de experiencias del equipo de trabajo en relación a la CPC se creó una base de datos para registrar las actividades realizadas a lo largo del tiempo. La misma se elaboró a partir de los curriculums vitae (CV), tanto de los integrantes actuales del grupo de investigación, como de los que ya no participan, con el fin de completar datos faltantes. Si bien el inventario de actividades puede ser posteriormente mejorado, se obtuvo un panorama sumamente completo de lo realizado hasta el presente3.

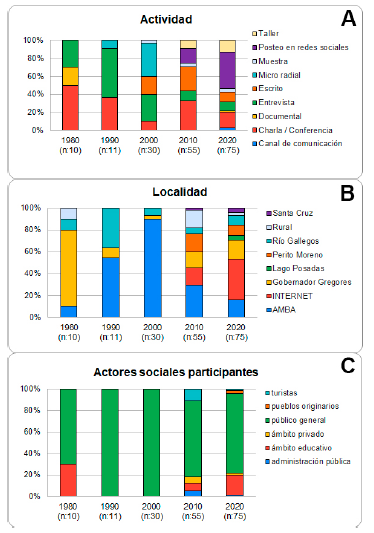

Como primera medida, para sistematizar la información, se identificaron variables claves de las actividades realizadas. La elaboración de la base implicó la discusión pormenorizada de los tipos de aspectos a ser relevados y la forma de categorizarlos. Dado el estado inicial de las reflexiones y la limitación en el espacio, en esta oportunidad la presentación de los datos estará focalizada en cuatro de las variables sistematizadas: fecha, localidad, tipo de actividad y actores sociales participantes.

Para la variable “Fecha”, se dispusieron los resultados tomando como eje comparativo las décadas: 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020. Debe tenerse en consideración que esta última está subrepresentada, ya que solo han transcurrido tres años al momento de la escritura del presente trabajo.

Las “Localidades” fueron aquellas donde se realizaron las prácticas de CPC. En este artículo solo se consideran la provincia de Santa Cruz y el AMBA, ya que decidimos centrarnos en los principales lugares de influencia del equipo de investigación. De este modo, se incluyen localidades patagónicas próximas a donde desarrollamos nuestro trabajo de campo arqueológico (Gobernador Gregores, Perito Moreno y Lago Posadas), la capital provincial (Río Gallegos, donde reside una de las investigadoras del actual equipo de trabajo) y distintos puntos del AMBA (barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Maschwitz, Escobar, entre otros), donde la mayoría de los participantes reside. Además, incluimos una categoría denominada “Santa Cruz” cuando el producto de la actividad desarrollada fue pensado para ser utilizado a nivel provincial (por ejemplo: folletos). El término “Rural” fue empleado para las acciones llevadas a cabo en espacios fuera de las localidades como es el caso de las estancias. Por último, se consignó dentro de esta variable la categoría “Internet” en tanto se trataba de prácticas realizadas para las redes sociales o la web y no se sitúan geográficamente en ningún lugar puntual.

En cuanto a “Tipo de actividad” se refiere a la práctica concreta realizada. En este caso la variabilidad está dada por el desarrollo de talleres participativos, publicaciones en redes sociales institucionales, realización de muestras, puesta al aire de micros radiales, elaboración de escritos variados (referidos principalmente a la elaboración de folletería y de artículos no académicos sobre arqueología de la región), otorgamiento de entrevistas a medios de comunicación como prensa, radio y televisión, documentales (participación o grabación por parte del equipo), dictado de charlas/conferencias y preparación, creación y mantenimiento de canales de comunicación gestionados por el grupo de trabajo firmante (referidos a páginas web y cuentas propias en redes sociales). Es pertinente tener en consideración que las distintas actividades insumen diferentes recursos (humanos, económicos, tiempo, etc.). Así, las publicaciones en redes sociales institucionales pueden implicar menos recursos que la realización de un libro o el diseño y elaboración de contenidos para un canal de comunicación propio.

Por último, los “Actores sociales participantes” refieren en este trabajo a los agentes no-especializados (sensuCuevas Badallo y Urueña López, 2019) a quienes estaba orientada la tarea, teniendo un rol más pasivo o activo de acuerdo al tipo específico de actividad. Así, como se verá más adelante, en varias instancias participaron de su planificación y concreción. A los fines de este trabajo los distintos actores sociales fueron categorizados de la siguiente manera: ámbito educativo (docentes y estudiantes de distintos niveles), ámbito privado (personal jerárquico y empleados de empresas mineras, emprendimientos turísticos, etc.), administración pública (personal jerárquico y empleados a nivel municipal, provincial y nacional), turistas (nacionales y extranjeros) y pueblos originarios4. Por último, se considera la categoría de “público general” para identificar productos/actividades diseñadas y/o abiertas a la participación de un amplio espectro de actores sociales, sin que ello implique un rol menos activo de los mismos (ver discusión sobre el concepto de “público” en Cuevas Badallo y Urueña López, 2019).

Síntesis de la trayectoria

En 40 años de desarrollo de las investigaciones en la región de estudio (1983-2023) hemos contabilizado un total de 181 actividades vinculadas con la comunicación de información especializada sobre el poblamiento humano en el pasado, es decir, con la CPC relativa a la arqueología del centro-oeste de Santa Cruz (Figura 2). A través de este primer acercamiento multitemporal, se pueden evidenciar diferentes cambios en los tipos de actividades desarrolladas (Figura 3a), las localidades involucradas (Figura 3b) y los actores sociales participantes (Figura 3c).

Figure 2 Activities of public communication of science that were executed in different places. a) Talk with workers from mining company (rural location), b) Talk for general public (Lago Posadas), c) Lithic knapping workshop for primary school students and local key social actors (Gobernador Gregores), d) Radio interview (Gobernador Gregores), e) Filming of documental series “Dialogues in Time”, f) Workshop “Detectives of the Past”, Elementary School N er 11 DE 6 (AMBA).

Figure 3 Type of activities (a), localities (b) and addressees (c) of the public communication of science activities over time.

Décadas de 1980, 1990 y 2000

A principios de la década de 1980 se inician las investigaciones en la región de estudio, focalizadas en el Parque Nacional Perito Moreno (PNPM) (Aschero et al., 1992, 2005). En esos momentos, el mayor número de actividades referidas a CPC se realizaron en la localidad de Gobernador Gregores. Esta es la vía de acceso y conexión administrativa con el PNPM. Las actividades realizadas fueron charlas en escuelas primarias y secundarias, visitas al PNPM programadas con docentes de esas instituciones (con acampe en algunos casos), entrevistas radiales y la elaboración de registros audiovisuales enmarcados en la categoría “Documental”. En términos generales, el objetivo de dichas acciones fue comunicar los resultados de las investigaciones en las localidades próximas a partir de una transmisión de saberes en distintos ámbitos.

Hacia fines de la década de 1980, en el seno de las investigaciones en el PNPM, el Lic. Molinari abrió una línea de trabajo y desarrollo de la gestión del patrimonio cultural en la Administración de Parques Nacionales (APN), mediante el Programa Manejo de Recursos Culturales, hasta ese momento inexistente en esa institución, reproduciendo a escalas provincial y nacional la vinculación entre la labor científica, el manejo del patrimonio cultural y la comunicación y participación pública.

Durante las décadas de 1990 y de 2000, las investigaciones adquieren un carácter más regional y se incorporan otros espacios como las cuencas del lago Salitroso y lago Cardiel, la meseta del Strobel y la Pampa del Asador (Goñi et al., 2007). Asimismo, se suman integrantes al proyecto de investigación inicial. Más allá de esta mayor amplitud en términos académicos, las actividades de CPC estuvieron centradas en el ámbito de AMBA, aunque también se realizaron tareas en Santa Cruz. Se enmarcaron en distintos objetivos que incluyeron el dar a conocer los avances de las investigaciones a un amplio espectro de actores sociales (e.g.Belardi et al., 2009; Goñi et al., 2009), colaborar al conocimiento del patrimonio local y ayudar a establecer estrategias de preservación en función de acciones de gestión vinculadas al manejo de recursos culturales.

Particularmente, en los años 2000 muchas de las actividades de CPC realizadas estuvieron vinculadas con la contribución de diferentes integrantes del grupo de trabajo en mecanismos de comunicación diseñados por el INAPL, lugar de radicación institucional. Efectivamente, se participó de manera activa en la realización de una serie de micros radiales y publicaciones periódicas en Novedades de Antropología, el boletín informativo del INAPL (Bourlot, 2006; Cassiodoro, 2004; García Guraieb 2006; Goñi y Barrientos, 2003, entre otros), que se sumaron a las charlas y entrevistas que se concretaban desde décadas previas. Asimismo, un punto relevante para el desarrollo de diferentes actividades de comunicación fue la puesta en marcha entre el 2000 y el 2003 del Proyecto “Manejo de Recursos Culturales en la Comunidad de Gobernador Gregores (Cuencas de los Lagos Cardiel y Strobel): Desarrollo Social y Económico”, impulsado por el Lic. Molinari desde el Programa de APN previamente mencionado (Ferraro y Molinari, 2001; Molinari y Ferraro, 2004; Molinari et al., 2003; Weber e Iriarte, 2004).

Década de 2010

Durante este periodo las investigaciones arqueológicas continuaron con el énfasis regional (Cassiodoro et al., 2013; Goñi et al., 2019) y la incorporación/recambio de miembros del grupo de trabajo. En estos años se evidenció un aumento en la cantidad y variabilidad de las actividades desarrolladas en el marco de la CPC. Se realizaron materiales gráficos solicitados por emprendimientos turísticos privados (folletos, posters), se iniciaron las publicaciones en redes sociales del INAPL y se concretó en múltiples oportunidades el taller “Detectives del Pasado”. Este último surgió a partir de la invitación del programa VocAr de CONICET a investigadores del equipo y se diseñó de forma interactiva y participativa para docentes y estudiantes, principalmente de escuelas primarias. Sus objetivos son explicar el quehacer arqueológico a los estudiantes y contarles sobre el pasado humano en Patagonia, así como proponerles que asuman el lugar de investigadores mediante diversas actividades. De igual modo, como se observa en la Figura 3b, existe un aumento en la variabilidad de las localidades involucradas. Se destaca la incorporación de Perito Moreno, así como las actividades en el ámbito rural de la provincia e Internet.

Dentro de este periodo se iniciaron las relaciones y el diálogo con la Asociación Civil “Identidad” de la localidad de Perito Moreno. Estas condujeron posteriormente a que miembros del equipo colaboren en la elaboración del guion museográfico y montaje del Museo de Arqueología Carlos Gradin, inaugurado en 2018. En esta década también se participó de un proyecto de extensión financiado por el programa Redes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Este proyecto multidisciplinar buscó generar contenidos para transmitir conocimientos con fines turísticos. Asimismo, aunque refieren a actividades específicas de gestión, resulta pertinente mencionar que algunos miembros del grupo de trabajo participaron en el desarrollo de declaratorias y el establecimiento de planes de manejo para el área del Río Pinturas y la meseta del Strobel5.

La mayor diversidad en los tipos de actividades y localidades en este periodo en parte fue el resultado de que los objetivos de nuestra práctica de CPC fueran más variados. Así, además de buscar dar a conocer los resultados de las investigaciones a una diversidad de actores sociales, se diseñaron actividades que también cumplieran un fin educativo (ej. Goñi et al., 2020), que favorecieran un uso sustentable del patrimonio a través de una participación activa, entre otros. Esto se relaciona con la mayor variabilidad de los actores sociales participantes de dichas actividades. Es decir, no solo se realizaron tareas destinadas a un amplio espectro de personas (“público general”), sino que, además, se efectuaron actividades (talleres, charlas, posters, folletos, etc.) orientadas a actores sociales concretos como personal de organismos públicos y privados, escuelas (de diferentes niveles), turistas, entre otros, de acuerdo con diversas inquietudes y solicitudes manifestadas por ellos. En varios casos estos actores fueron parte de la planificación y/o concreción de las tareas desarrolladas.

Década de 2020

Aunque este periodo está representado por sólo tres años, es relevante mencionar una mayor variedad de actividades realizadas y localidades involucradas, comparable con lo ocurrido durante toda la década del 2010. Desde 2020 verificamos un incremento en las actividades de comunicación en Internet. Las condiciones establecidas desde marzo de dicho año por la situación de pandemia por COVID19 declarada por la Organización Mundial de la Salud impulsaron el énfasis en la virtualidad. Es así que existe un aumento importante de las publicaciones en las redes sociales del INAPL. Además, se destaca la creación de canales de comunicación específicos del grupo de trabajo a través de redes sociales y web6. La apertura de estos canales implicó la creación de la denominación “Proyecto de Arqueología en la Estepa Santacruceña (PARES)” para facilitar la comunicación por estos medios.

Dentro de las actividades también destacamos dos de ellas. Por un lado, la participación en el documental difundido por el Canal Encuentro denominado “Diálogos en el Tiempo” (2021). El mismo fue transmitido no solo a nivel nacional, sino también internacional, lo cual implicó la circulación de conocimientos a una mayor escala. Por otro lado, se realizó un taller en conjunto con referentes de comunidades originarias en Gobernador Gregores (2022), centrado en el diálogo entre diferentes actores sociales sobre los saberes vinculados al procesamiento de los cueros de guanaco, poniendo en juego tanto la información generada por la arqueología como el conocimiento ancestral. La temática abordada fue elegida de acuerdo a un interés explícito de los referentes mencionados. Este permitió el intercambio de conocimientos en un ámbito más reducido y una comunicación multidireccional entre los diversos participantes (arqueólogos, representantes de distintas comunidades originarias, autoridades locales y otros pobladores locales). Para este momento, también resulta significativo mencionar el inicio de actividades de comunicación por el equipo de trabajo en la localidad de Lago Posadas. A pesar de que esta comunidad es visitada desde la década del 1990, recién en los últimos años nuestro equipo pudo concretar charlas orientadas al público en general. En este periodo también se desarrollaron actividades de gestión7.

Finalmente, en lo que va del periodo considerado, las actividades mantienen la diversidad de objetivos de la década previa, aunque cobró más relevancia y formalidad la educación como objetivo específico de las tareas realizadas. Esto se encuentra en relación al desarrollo de talleres y charlas en ámbitos escolares puntuales, tanto en AMBA, como en Perito Moreno y Gobernador Gregores. Un impulso importante en el desarrollo de diferentes estrategias de comunicación evidenciado para este momento fue la financiación obtenida para tal fin mediante la adjudicación de dos proyectos de extensión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación (2022-2023 y 2023-2024). Estos proyectos surgieron de la necesidad de afianzar y dar continuidad a las actividades iniciadas hacia fines de la década anterior. En el marco de dichos proyectos, se realizaron varias de las actividades anteriormente mencionadas a lo que se suman otras que se hallan en curso. En este sentido, se encuentra en proceso la creación de otra página web más desarrollada y la escritura de un libro que busca acercar los conocimientos generados a un amplio espectro de actores sociales.

Discusión

La sistematización realizada en el presente artículo permite evidenciar diversas características de las actividades de CPC que fueron ejecutadas por el equipo de trabajo. En primer lugar, más allá de las variaciones observadas, se destaca una relativa continuidad a lo largo de cuatro décadas vinculada con el desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el centro-oeste de Santa Cruz. Se puso de manifiesto una gran diversidad en el tipo de actividades concretadas, las cuales se ampliaron en las últimas décadas. Esto implicó, por un lado, la comunicación de distinto tipo de contenidos a través de un mayor abanico de formatos (oral/escrito, virtual/presencial, etc.). Se debe tener en consideración que las distintas actividades insumen diferentes recursos, de tal manera también se resalta la realización tanto de actividades más demandantes en estos términos (ej. libro, taller participativo) como de otras de sencilla concreción en los últimos años (ej. publicaciones en redes sociales institucionales).

En cuanto a los actores sociales participantes, se observa una mayor diversidad con el paso del tiempo, si bien siempre predominan actividades planificadas (ya sea por el equipo de trabajo y/o otros actores sociales como autoridades, educadores, etc.) para la participación conjunta de un amplio espectro de personas. Asimismo, se evidencian diversos roles de los agentes no especializados, que incluyen situaciones más pasivas y más activas, vinculadas con el momento y con los objetivos de las tareas de CPC. De tal manera, en las últimas décadas se sumaron instancias donde diversos actores sociales participan de la planificación, concreción y diseño de futuras líneas de trabajo.

En términos de las localidades, a partir de 2010 se registra la realización de actividades de CPC en la mayoría de las comunidades que conforman el centro-oeste de Santa Cruz (Perito Moreno, Gobernador Gregores y Lago Posadas), así como en AMBA e Internet. Asimismo, en las últimas décadas se logró incrementar la frecuencia de las actividades en los distintos ámbitos. Esto se dio en el contexto de una creciente formalidad, ya que las tareas comenzaron a contar con un marco institucional y más amplia planificación. En particular, recientemente se comenzó a contar con un encuadre dado por los proyectos específicos de extensión mencionados en acápites previos.

Tal como se planteó en el inicio del trabajo, aquí resulta relevante relacionar el desarrollo de las actividades de CPC resumidas en las que participó el equipo de trabajo, con las coyunturas locales y otros aspectos contextuales que podrían haber incidido en su planificación y concreción. Así, consideramos que la trayectoria particular descrita se vincula con diversos factores, tanto internos como externos. En primer lugar, cabe mencionar aquellos factores internos vinculados a la propia historia del equipo de trabajo. Entre ellos se incluyen cambios en su configuración, en los intereses de investigación, la ampliación del área de estudio, así como la reciente obtención de subsidios específicos de extensión.

En segundo lugar, dentro de los factores externos identificamos cuestiones a nivel internacional, nacional, provincial y local que consideramos afectaron de una u otra manera las actividades de CPC llevadas adelante. Dentro de los internacionales, los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas han establecido nuevos medios de comunicación (ej. web, redes sociales) que permiten una transmisión de información e interacción permanente, a gran escala y bajo costo (tiempo de elaboración y económico). Asimismo, como fuera mencionado, la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia por COVID19 llevó a que estas nuevas tecnologías se afianzaran y desarrollaran desde 2020. Los recursos digitales, virtuales y multimediales permitieron no solo sostener las actividades de CPC que se venían desarrollando, sino también ampliarlas.

Asimismo, a nivel nacional, se debe tener presente que, en la última década, la CPC y la gestión han sido paulatinamente valorizadas por el sistema científico nacional (ej. CONICET y universidades), lo que colaboró a que los investigadores puedan dedicarse de manera más formal a algunas de ellas, al poder incluirlas en las actividades informadas a los organismos de evaluación. Cabe ejemplificar el reconocimiento institucional actual de estos aspectos con la creación del Programa VocAr en CONICET, el cual se desarrolla desde la década de 2010 y busca acercar la ciencia a la sociedad y promover vocaciones científicas y tecnológicas. En este sentido se debe hacer la salvedad de que es posible que estas tareas en parte se encuentren subrepresentadas en las primeras décadas de la síntesis realizada por su falta de registro en los CVs de los integrantes del grupo de trabajo.

Por otra parte, consideramos que cambios en los marcos legales nacionales y provinciales redundaron en una mayor necesidad por nuestra parte de dar a conocer en un abanico más amplio de ámbitos la importancia de la protección del patrimonio arqueológico, sumado al requerimiento de actividades de CPC al momento de solicitar las autorizaciones correspondientes para los trabajos de campo en territorio provincial. Al mismo tiempo, también incidió en un mayor interés por parte de las comunidades locales en conocer sobre la problemática. Efectivamente, la Ley Nacional 25.743 (2003) y las leyes provinciales 3.137 y 3.138 (2010) de protección del patrimonio arqueológico son coincidentes con el periodo donde el número de actividades sobre CPC comienzan a aumentar. La designación de Cueva de las Manos como Monumento Histórico Nacional en 1993 y su declaración como Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Santa Cruz y Patrimonio Mundial en 1999, pueden, a su vez, considerarse como factores que influyeron. Estas coyunturas también tuvieron su rol en la introducción de conceptos de patrimonio, identidad y memoria como parte de los discursos a inicios de los 2000. También se destaca que, en las últimas décadas, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Cruz impulsó la elaboración de los planes de manejo mencionados en el anterior acápite que involucran al patrimonio de la región abordada.

Dentro de los cambios observados a nivel local en el centro-oeste de Santa Cruz deben referirse varias situaciones. Por un lado, consideramos que se ha dado una mayor vinculación con algunas de las comunidades por coyunturas específicas. En lo referido a Gobernador Gregores, la temprana realización de tareas de CPC en la misma se relaciona con su proximidad y lazo con el PNPM. En décadas recientes, estas actividades siguen teniendo relevancia por diversas razones, entre las cuales se incluye el interés de autoridades y otros actores locales en el uso turístico de diversos sitios arqueológicos y la puesta en valor de las mesetas cercanas. En el caso de Perito Moreno se destaca que desde la década de 2010 se tuvo el apoyo de entidades de reciente creación, entre ellas: organismos sin fines de lucro (Asociación Civil Identidad), empresas (Goldcorp/Newmont) y el Museo Carlos Gradin. Particularmente en esta localidad se destaca una gran relevancia dada por las autoridades y numerosos componentes de la comunidad al patrimonio arqueológico (Berisso 2022). Por último, en el ámbito rural algunas estancias diversificaron sus actividades económicas y sumaron el turismo a fines de la década de 1990 e inicios del siglo XXI debido a la baja producción ovina por la catástrofe que fue la erupción del volcán Hudson y la profundización de la caída del precio de la lana en el mercado. Así, además de la vida rural, uno de los atractivos que ofrecían estos establecimientos, era la visita a sitios arqueológicos ubicados en sus campos. Esto motivó que se concretaran algunos planes de manejo específicos y que se realizaran actividades de capacitación y CPC.

Reflexiones finales

A modo de cierre, consideramos que este trabajo ha sido el puntapié inicial para reflexionar sobre nuestro trabajo en CPC. Desde el comienzo de las investigaciones en el centro-oeste de Santa Cruz se vienen realizando actividades de CPC, lo que establece una continuidad (con algunas fluctuaciones) de 40 años en esta línea. Estas han sido parte de la construcción de vínculos formales e informales con diferentes actores sociales de las diversas localidades y ámbitos. Actualmente, dadas las variadas coyunturas y los intereses del equipo de investigación, es imprescindible continuar fortaleciendo y creando lazos. En este sentido, la síntesis realizada nos permite identificar tanto alcances como limitaciones de nuestra labor en la CPC, los cuales son sumamente relevantes para elaborar una agenda futura de trabajo. A continuación, se resumen algunos puntos de dicha agenda.

En primer lugar, consideramos oportuno profundizar las tareas desarrolladas en algunas de las comunidades e iniciarlas en otras localidades vinculadas a la región de estudio tal como Bajo Caracoles. Asimismo, consideramos fundamental crear una mayor articulación con otros equipos de arqueología que llevan adelante estas actividades en la región y que pueda potenciar la CPC localmente. Actualmente nos proponemos definir acabadamente los objetivos específicos de las actividades de CPC, teniendo en cuenta los intereses e inquietudes de todos los participantes y entendiendo que ello ayudará a su planificación y desarrollo más fructífero. Al momento de buscar sistematizar estos objetivos para este trabajo, resultó desafiante ya que en muchos casos éstos no estaban claramente explicitados y en otros las actividades cumplían múltiples propósitos. Sin embargo, la síntesis realizada nos permitió observar una diversificación de los mismos en las últimas décadas, ya que mientras inicialmente se abocaron a dar a conocer las investigaciones a un público amplio, posteriormente también fueron realizadas en el marco de otros fines que incluyeron la educación, la gestión y el turismo en relación al patrimonio arqueológico.

Complementariamente, entendemos que debemos profundizar en la evaluación del impacto de las actividades que desarrollamos. Así, para ayudar a planificar las futuras tareas, será de utilidad considerar el tiempo de preparación y esfuerzo invertido en relación con la consecución o no de los objetivos planteados (por nosotros, los solicitantes de las actividades y/o otros participantes). Asimismo, será relevante reflexionar sobre una temática ya abordada por otros colegas (Berisso, 2017; Figuerero Torres y Mengoni Goñalons, 2021; Valiza Davis et al., 2019, entre otros) y que se relaciona con las diversas percepciones del pasado en las distintas comunidades y en qué medida esto se vincula con nuestro accionar en torno a la CPC.

Por último, un punto sobresaliente que se desprende es la necesidad de definir el marco teórico-metodológico a utilizar y que ayude a delinear nuestras prácticas de CPC. Esto supone considerar nuestro accionar de manera crítica atendiendo a las diversas formas de hacer CPC. Mientras que algunas de ellas se centran en transmitir información, de forma unidireccional en un proceso de comunicación de arriba hacia abajo a un público que carece de esos datos, diversas corrientes actuales de CPC buscan nuevos modos de interaccionar con los actores sociales no especializados atendiendo a sus voces, el conocimiento que ya tienen, sus creencias y valores, entre otros aspectos (e g. Castelfranchi y Fazio, 2020; Cuevas Badallo y Urueña López, 2019; Polino y Castelfranchi, 2012). La síntesis realizada en este trabajo evidencia que a lo largo de la trayectoria del equipo de investigación subyacen distintos acercamientos a las formas de llevar adelante la CPC, es decir, distintos modelos de CPC. Durante las primeras décadas las actividades estaban principalmente concebidas de forma unidireccional, donde se daba una transmisión de conocimiento especializado desde los arqueólogos al público en general. A partir del 2000 se sumaron actividades que proponen un intercambio de conocimientos y reflexiones y una participación más activa entre los actores sociales presentes, propiciando en varias instancias un diálogo de saberes de forma interactiva y multidireccional. De esta manera, consideramos que será fundamental en futuros trabajos adentrarse en la discusión teórica y metodológica de la CPC para lograr una práctica que dé lugar a la discusión, la apropiación y el uso del conocimiento, sin dejar de reconocer que existe una asimetría epistémica entre científicos y públicos que permea las interacciones (Cortassa, 2010).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2023