Introducción

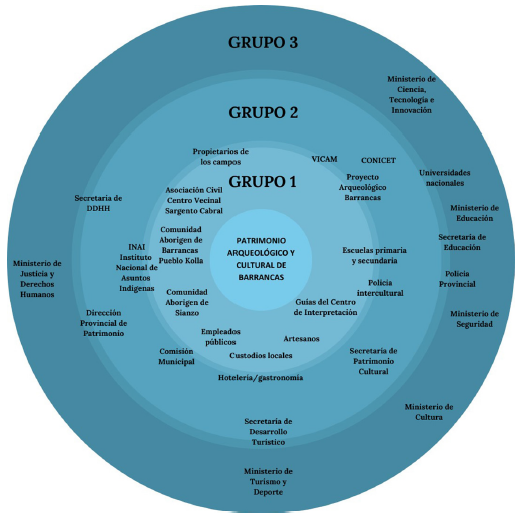

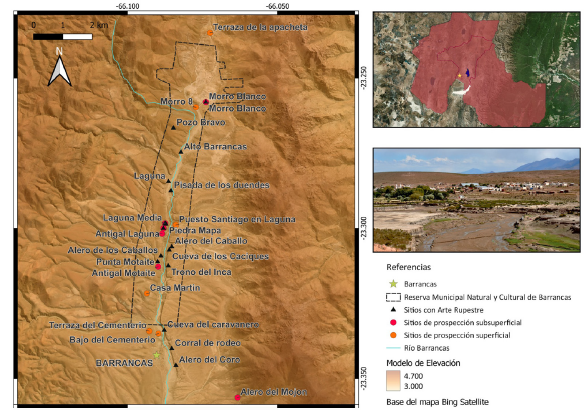

El Proyecto Arqueológico Barrancas (PAB) desarrolla sus actividades en la cuenca media y superior del río homónimo, que incluye al pueblo de Barrancas. Este sector ha sido declarado Reserva Natural y Cultural Municipal en el año 1997. Esta declaración ocurrió de manera simultánea con la entrega de tierras en concesión a sus legítimos dueños, las Comunidades Originarias, según el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen (art. 75, inc. 17 Constitución Nacional) (Figura 1).

Figure 1 Map of the study location where the town of Barrancas, the Municipal Natural and Cultural Reserve and the archaeological sites are presented.

El proyecto de investigación, creado en el año 2012, incluye tres objetivos generales: 1) estudiar y caracterizar las ocupaciones arqueológicas de la cuenca, en relación con los procesos sociales acontecidos en la región (Hoguin et al., 2021; Hoguin et al., 2023; Yacobaccio, 2018; Yacobaccio et al., 2020), 2) establecer las principales tendencias y cambios en el escenario ambiental a lo largo del Holoceno en diferentes escalas espaciales (Morales et al., 2018, 2022; Pirola et al., 2018; Oxman et al., 2019) y 3) colaborar con la puesta en valor y gestión del patrimonio cultural arqueológico, especialmente, en lo inherente al arte rupestre. Para ello se relevaron y analizaron los sitios pertenecientes al circuito turístico (conformado al mismo tiempo que fuera declarada la reserva) y se evaluó el estado de conservación del arte rupestre expuesto durante las visitas. Cabe destacar que los resultados de estas líneas de investigación son una herramienta clave para la elaboración futura de un Plan de Manejo Integral de la Reserva, documento que debe ser realizado y consensuado entre científicos, la comunidad local y los distintos organismos de gestión. Estos objetivos fueron financiados principalmente por proyectos UBACYT (Universidad de Buenos Aires), PIP (CONICET), PICT (ANPCYP) y la Misión Arqueológica Francesa (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères).

Con la intención de ampliar los alcances del tercer objetivo del PAB realizamos distintos trabajos de puesta en valor y comunicación pública de la ciencia, que logramos sintetizar en tres espacios de intervención 1) actividades informativas y educativas (materiales didácticos visuales, talleres y charlas, materiales bibliográficos y audiovisuales); 2) actividades participativas (talleres de excavación, jornadas de actualización, reuniones y asambleas, firma de convenios y mesas de trabajo); y 3) asesorías técnico-científicas (para el armado de muestras museográficas, recorridos guiados y el futuro desarrollo de un plan de manejo). El PAB fue nodal para la confección del guión y las muestras del Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas (CIAB), inaugurado en el año 2020, que resume la información disponible sobre la historia de ocupación humana en la región y exhibe el patrimonio local presentando los estudios arqueológicos realizados hasta la fecha. El CIAB ha funcionado desde el inicio como un espacio de asesoramiento e intercambio entre el equipo de investigación y los distintos actores sociales de la localidad que excede el ámbito del conocimiento arqueológico, consolidándose como un espacio participativo en el que se llevan adelante diversas actividades de la comunidad.

El presente trabajo tiene dos objetivos principales: por un lado, describir el marco teórico-metodológico del PAB para abordar las tareas de gestión y puesta en valor del patrimonio arqueológico de Barrancas, Dpto. Cochinoca, Jujuy incluyendo la identificación, asignación de roles y la articulación con distintos actores sociales. En segundo lugar, se presentan las actividades llevadas a cabo por el equipo de investigación para poner en valor, comunicar y proteger el patrimonio arqueológico de la localidad. Así, en este artículo se dan a conocer los principales trabajos realizados desde 2012 en la localidad de estudio vinculados a la dimensión pública de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo tanto para la puesta en valor del patrimonio local, como para la comunicación pública de sus resultados.

Puntos de partida y fundamentos teórico-metodológicos

La globalización ha puesto de manifiesto el contraste existente en la dicotomía local-global en lo que hace a los procesos de patrimonialización (Ortiz, 2002; Prats, 2005), hecho que refuerza la necesaria generación de políticas públicas y actividades profesionales con el objetivo de visibilizar las diversidades culturales, las cuales constituyen un patrimonio en sí mismo (UNESCO, 2001). En Argentina, el proceso de visibilización a escala local desarrollado durante los últimos cuarenta años dio lugar a movimientos políticos complejos, que se enlazan con las trayectorias históricas de exclusión y marginación colonial. Este proceso se complementó con el desarrollo gradual de un discurso nacional hegemónico, pero plurinacional, dando cuenta de una sociedad con múltiples voces, intereses y adscripciones étnicas (Soria, 2011; Salerno, 2012).

Nos parece importante detenernos un momento en el concepto de patrimonio o, mejor dicho, en las distintas concepciones de lo que representa el patrimonio cultural, debido a que este término plasma nuevamente la tensión entre las escalas local y global. Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural llevada a cabo en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se considera patrimonio cultural a los monumentos, conjuntos de construcciones y lugares que posean un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO, 1972). Para la UNESCO (2014) el patrimonio cultural es “a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (p. 132). Por otro lado, Prats (2000) destaca la característica polisémica del patrimonio y entiende al patrimonio cultural como “todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independientemente de su interés utilitario” (p. 115). Así, desde esta perspectiva, el patrimonio cultural es a la vez una invención y una construcción social. Se asocia a la primera con la capacidad de generar discursos sobre la realidad, y a la segunda, con los procesos de legitimación. Por ello, el patrimonio, desde una perspectiva más acotada, ha sido considerado como dinámico e históricamente situado, ya que los grupos sociales seleccionamos huellas del pasado en función de los compromisos e intereses del presente (Candau, 1996, 1998; Prats, 1996; Gnecco, 2004). En este mismo sentido, otros autores definen al patrimonio como un hecho social que se selecciona y se legitima como algo digno de ser estudiado, conservado y puesto en valor, a partir del aprecio social que se tenga del mismo y en donde se involucran relaciones emocionales, políticas, económicas y educativas que surgen de la reutilización y manipulación de los objetos patrimoniales (Criado Boado y Barreiro, 2013; Ocampo et al., 2022).

La conservación y puesta en valor es constitutiva de una agenda política, con múltiples actores sociales e intereses. Por lo tanto, el valor es producido y entendido gracias a la interacción de los objetos patrimoniales con un contexto social, histórico y espacial, teniendo en cuenta el entramado de relaciones sociales que se da en torno a él (Masson, 2002). Como tal, el valor de cualquier objeto patrimonial es dinámico, siendo el fruto de un trabajo participativo y reflexivo con los distintos actores sociales que interactúan y se familiarizan con el patrimonio, al cual se le adscribe valor específico en un contexto sociohistórico determinado. En este sentido, hemos aportado herramientas para la configuración de redes participativas de interacción, que colaboran a que la comunidad de Barrancas haga propios los saberes arqueológicos y el patrimonio mismo, contribuyendo a fortalecer elementos de su propia identidad y sentido de pertenencia. Consideramos que en estos procesos de puesta en valor se debe dar especial importancia al diálogo, ya que los intereses y valores otorgados por los distintos agentes pueden ser dispares y generar situaciones de disputa o tensión.

Un aspecto para definir es el rol que ocupa la arqueología en este proceso de construcción social del patrimonio. Consideramos a la arqueología como una disciplina científica que genera conocimientos sobre el pasado; la praxis arqueológica, a su vez, se caracteriza por formar parte de una realidad sumida en la construcción de sentidos e interpretaciones y en constante diálogo con las comunidades (Cattáneo e Izeta, 2020). El patrimonio arqueológico, como parte del patrimonio cultural, sirve como fuente material para el conocimiento del pasado de las distintas sociedades. Según la Ley Nacional 25.743, el patrimonio arqueológico está formado por “las cosas muebles e inmuebles que se encuentran en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales y que pueden dar información sobre los grupos socioculturales que vivieron en el país” (art. 2). Estos elementos tienen como sello distintivo el poder ser estudiados, recuperados o localizados usando la metodología arqueológica como método principal de investigación (ICOMOS, 2017). De alguna manera, estas definiciones apuntan al rol del conocimiento científicamente generado en el ámbito de la disciplina arqueológica como legitimador y generador de patrimonio. Por lo tanto, la forma en que la arqueología profesional se articula con la sociedad resulta un tópico clave para comprender el rol de nuestra disciplina en la construcción del patrimonio, particularmente, en lo que hace a la manera en que el conocimiento derivado de sus investigaciones es transmitido y la forma en que el mismo es recibido y/o apropiado por la sociedad. La problematización de estas relaciones constituye una de las piedras angulares de la arqueología pública.

Si bien “arqueología pública” comenzó a utilizarse como concepto en 1970’ cuando McGimsey (1972) insta a la preservación del patrimonio arqueológico por el “derecho público al conocimiento” (p. 5), su estudio fue ampliándose a lo largo de los años y analizándose los distintos contextos sociohistóricos que influenciaron los discursos sociales sobre el patrimonio. Desde la década de 1980, y de la mano del surgimiento de nuevos enfoques teóricos en la arqueología mundial (ej. Teoría Crítica, Habermas, 1989), los profesionales de la arqueología argentina profundizaron su interés en el aspecto público de la ciencia, reflexionando sobre su rol en la sociedad e incorporando de forma más sistemática los intereses sociales vinculados al patrimonio (Salerno et al., 2016). Esto no significa que previo a la década de 1980 los arqueólogos no se interesaron por expandir su conocimiento a la sociedad, sino que se comienzan a tener en cuenta sectores de la misma que anteriormente no estaban incluidos. En Argentina, esto coincide con cambios sociopolíticos de trascendencia, acontecidos tanto en el país como en el resto de Latinoamérica, a partir del retorno a las democracias (Pupio y Salerno, 2014). La incorporación de nuevos actores y sus dinámicas de interacción comenzaron a ser tomados en cuenta en la construcción de discursos sobre el pasado. Así, estos nuevos discursos comenzaron a ser incorporados en la educación formal e informal, en sus distintos niveles, en la selección y guionado de las exhibiciones de museos, e incluso, en la redefinición de los espacios museográficos mismos siendo en muchos casos refuncionalizados como espacios participativos, multivocales y dialógicos para la construcción de discursos sobre el pasado (González y Albeck, 2013; Pineau et al., 2018; Pupio et al., 2009). Es en este contexto que las actividades de arqueología pública comienzan a integrarse a los proyectos de investigación, o incluso, a elaborarse proyectos exclusivamente de arqueología pública (Pupio y Salerno, 2014; Salerno et al., 2016). En nuestro caso, encontramos en este enfoque un marco adecuado para describir parte de las actividades del PAB y para definir los vínculos consolidados con los diversos actores del pueblo de Barrancas.

Distintos estudios han mostrado las múltiples maneras en que la información arqueológica e histórica tiene la potencialidad de sustentar representaciones sobre el pasado en función de intereses ideológicos, tanto de los sectores hegemónicos, como de los sectores subalternos (Bond y Gilliam, 1994, en Salerno, 2013). Consideramos que la arqueología cumple un rol importante en la construcción de los discursos patrimoniales como generadora de conocimiento científico, que puede extenderse más allá del ámbito académico, contribuyendo con los imaginarios sociales y discursos sobre el pasado y el presente por parte de diferentes actores. En este sentido, el discurso científico es valorado y legitimado por la sociedad, por lo tanto, su comunicación contribuye a que distintos actores se posicionen frente a los recursos patrimoniales para su reconocimiento, puesta en valor y conservación. Por lo tanto, el compromiso de los profesionales de la arqueología con la comunicación pública debe tener ciertas características, entre las que destacamos su aspecto de rigurosidad.

Castelfranchi y Fazio (2021) plantean que la comunicación pública de la ciencia (CPC) es la práctica mediante la cual se recrea y transmite información científica rigurosa y especializada de forma contextualizada, siendo destinatarias las personas o grupos no expertos. La CPC ha sido referida de distintas formas a través del tiempo: divulgación, popularización de la ciencia, difusión del conocimiento, apropiación de la ciencia, entre otras. Aunque estas denominaciones incluyen todas las formas en que un contenido científico es comunicado, incluyendo los ámbitos de comunicación especializados (congresos, talleres, simposios, publicaciones), se entiende que la CPC en ciencia y técnica tiene el propósito de socializar datos, hechos, procesos, teorías y nociones científicas con públicos no especializados (Castelfranchi y Fazio, 2021). La CPC, entendida como transmisión de información científica, implica un proceso de comunicación vertical y unidireccional desde aquellos que tienen el conocimiento hacia quienes no lo tienen (Castelfranchi y Fazio, 2020, 2021). En nuestro caso, entendemos a la CPC de una manera diferente, como un proceso de comunicación en el que los científicos ponen a disposición de la comunidad no especializada los conocimientos generados científicamente, que son recibidos y luego apropiados de múltiples maneras por el resto de los actores sociales.

Dado que entendemos a la CPC como un fenómeno participativo y no como un mero discurso vertical, parte del conocimiento generado en el marco del PAB surge, en numerosos casos, de la demanda de información o datos particulares sobre el pasado por parte de distintos actores, que amplían los intereses de investigación básica del propio equipo. Por ejemplo, los y las guías, y miembros de la comunidad en general solicitan de manera recurrente que se amplíe la información sobre algún sitio, motivo rupestre, período, aspecto de los modos de vida específicos, ya sea para incluirlo en los guiones que utilizan para las visitas de turistas o porque quieren comparar el conocimiento que ya tienen con el que se genera desde la arqueología, o por curiosidad. Esta comunicación contiene los intereses e información demandados por actores particulares que ellos consideran valiosos, importantes o prioritarios. Con el fin de tener un panorama más claro de esta dinámica e identificar las áreas temáticas de relevancia e interés de los distintos actores vinculados a la protección y explotación del patrimonio de Barrancas, desde el PAB hemos comenzado a desarrollar un mapa de actores que se presenta en el apartado siguiente (Figura 2).

Coincidimos con Pacheco Muñoz (2003) en que la CPC forma parte de un compromiso democrático, para que las personas involucradas con el patrimonio puedan tomar decisiones informadas. Sabemos también que la falta de conocimiento sobre ciertos aspectos es una de las herramientas más efectivas de los sectores de poder para mantener la inequidad de acceso, la exclusión y dominación sobre los recursos, incluyendo entre ellos al patrimonio cultural.

En suma, el objetivo del PAB en cuanto a la CPC es poner en diálogo distintos saberes, con el fin de ampliar el conocimiento disponible y nutrir distintas interpretaciones del pasado, sin buscar una síntesis de los saberes generados. Consideramos que la experiencia y saberes derivados de esta interacción constituyen herramientas de empoderamiento para todos los actores sociales intervinientes, incluidos los científicos, que mejoran cualquier política o decisión sobre la activación y gestión del patrimonio de la localidad bajo estudio.

La Práctica Arqueológica en Barrancas

Si bien los trabajos de comunicación pública y puesta en valor que el equipo ha realizado son abundantes y comienzan previamente a la conformación del PAB (i.e. libro Susques, 10.000 años de Historia, Yacobaccio et al., 2012), es con la creación de este proyecto de investigación que se oficializaron una serie de acciones, hasta ese momento, más bien informales o asistemáticas. Este cambio se debió, por un lado, al interés de la comisión municipal de Barrancas en generar una puesta en valor del patrimonio, así como también, a búsqueda de las Comunidades Originarias de generar espacios de inclusión para la articulación con las narrativas locales.

El trabajo constante con los distintos grupos sociales que se relacionan cotidianamente con el patrimonio de Barrancas hizo necesario que, en primera instancia, se reconocieran cuáles son estos actores sociales involucrados y en qué grado intervienen con dicho patrimonio. En este sentido, hemos realizado un mapa preliminar de actores (Figura 2), que constituye una herramienta metodológica gráfica que nos permite relevar y reconocer a los distintos grupos, organizaciones, instituciones y colectivos que cuentan con intereses, poder e influencia sobre el patrimonio arqueológico de Barrancas. Además, contribuye a determinar cuáles son las redes de relaciones que se forman entre ellos (SAyDS, 2019; Alberich Nistal, 2006), permitiéndonos establecer los vínculos entre los distintos actores y los aspectos patrimoniales concretos sobre los cuales se actúa. De igual manera, permite abordar la complejidad de este fenómeno, para luego diseñar estrategias de intervención apropiadas y participativas (Pozo Solís, 2007).

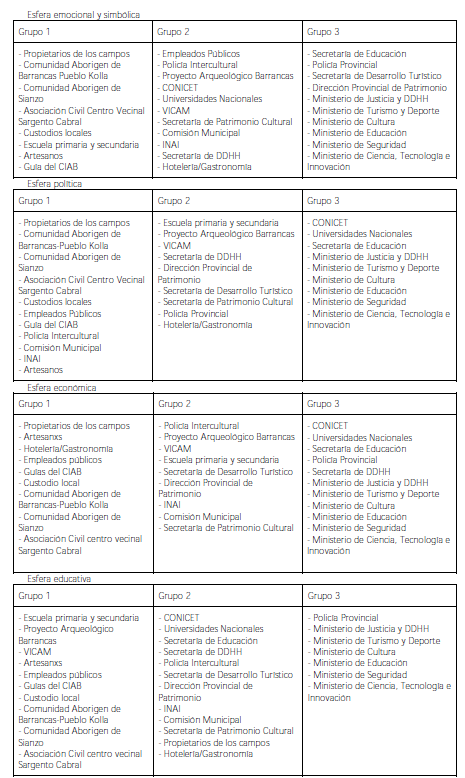

La elaboración de este mapa preliminar es un ejercicio teórico que consistió, en primer lugar, en relevar los distintos actores sociales vinculados al patrimonio arqueológico de Barrancas que surgen a partir de nuestros trabajos de campo e interacciones con distintos organismos y miembros de la comunidad a lo largo de los años. En segundo lugar, ubicarlos en distintos grupos dependiendo del grado de afectación según las distintas esferas generales de relación con el patrimonio, recordando que sensuCriado-Boado y Barreiro (2013) éstas son: emocional/simbólica, política, económica y educativa. La clasificación de cada uno de los actores en los tres grupos dependió del grado de proximidad- 1, 2 y 3- desde el más próximo al menos próximo (Tabla 1). Este es un primer paso para comenzar a reconocer los distintos grados de potencial intervención de cada uno de ellos sobre el patrimonio arqueológico de Barrancas. Así, por ejemplo, un mismo actor se repite en todas las esferas y puede, sin embargo, variar de grupo, según la relevancia de afectación.

Tabla 1 Esferas patrimoniales y grupos que consideran la proximidad de los distintos actores con respecto al patrimonio.

A lo largo de nuestro trabajo en Barrancas hemos logrado identificar treinta grupos de actores sociales, que constituyen una vasta y compleja red de relaciones entre ellos y los recursos patrimoniales a ser protegidos. Asimismo, hacer este mapa nos permitió generar información científica direccionada a los distintos grupos que presentan múltiples intereses y necesidades en relación con el patrimonio. A tal efecto, presentamos a continuación distintas acciones participativas que se han generado en el marco del PAB.

Actividades y experiencias realizadas

Las tareas realizadas por el equipo desde el comienzo de las actividades en la localidad de Barrancas en el año 2012 pueden ser divididas en tres espacios de intervención generales: 1) informativo/educativo, 2) actividades participativas y 3) asesorías técnico-científicas. Muchas de las actividades que se describen a continuación no corresponden exclusivamente a uno de los tres espacios mencionados, sino que en la mayor parte de los casos involucran o integran más de uno de ellos simultáneamente.

1) En el marco del eje informativo/educativo podemos mencionar la confección de materiales didácticos visuales, audiovisuales y bibliográficos, además de la realización de charlas y talleres en las escuelas primaria y secundaria de Barrancas.

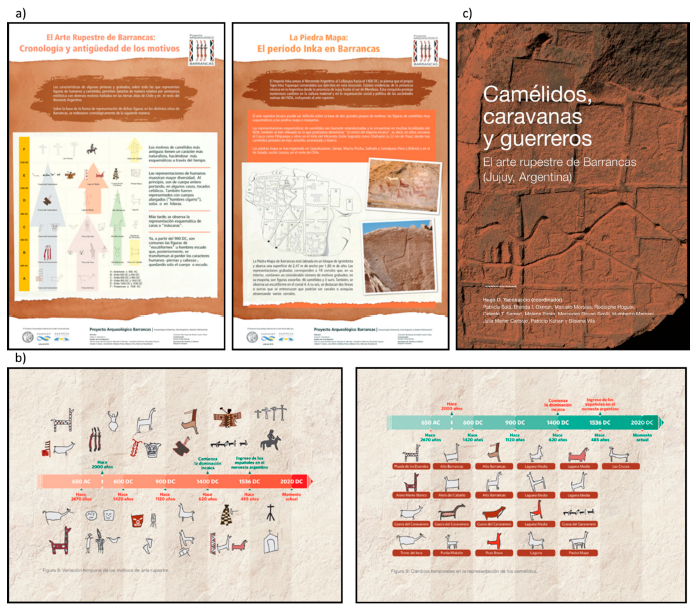

Los materiales didácticos visuales incluyeron, por un lado, la confección de cinco afiches (Figura 3.a) de temáticas diferentes -i.e. objetivos del PAB, información técnica y cronológica del arte rupestre de Barrancas, y las características y análisis de los sitios Piedra Mapa, Cueva del Caravanero y Trono del Inca. Todos ellos fueron entregados en el año 2015 para ser distribuidos entre la escuela primaria, secundaria, la Comisión Municipal y la Biblioteca Vecinal. Además, en el año 2023, sumamos un nuevo afiches con el resumen de las actividades realizadas y resultados obtenidos en el sitio Alero de las Cruces cuyas copias fueron entregadas al CIAB y a la Biblioteca Vecinal.

Figure 3 a) Posters presented by the PAB; b) Informative sheets distributed in the town of Barrancas about the archeology of the área; c) Book made for the communication of the archeology of the area.

Por otro lado, se realizaron dos láminas de tamaño reducido publicadas por CONICET, para su distribución en el pueblo y entre los visitantes del Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas (CIAB), que ilustran el modelo cronológico del arte rupestre de Barrancas y la diversidad estilística y cronológica de los motivos de camélidos relevados en el área (Figura 3.b). Estas láminas comenzaron a distribuirse en el año 2018 en el pueblo y en el CIAB desde su inauguración en el año 2020.

En lo que hace a los materiales audiovisuales, estos están constituidos por tres videos disponibles en nuestra red social de Instagram (@proyectobarrancas) y que forman parte de la muestra del CIAB, en donde se proyectan de manera continua. El primero presenta la arqueología de Barrancas, el segundo resume la historia ambiental del área, finalmente, el tercero describe desde un enfoque etnobiológico, la importancia de los humedales de la Reserva de Barrancas en particular y de la Puna en general. La idea, los guiones y las voces en off fueron realizadas por integrantes del equipo, mientras que las imágenes fueron realizadas por el área de Turismo de la provincia.

Los materiales bibliográficos generados por el equipo incluyen: los informes de tareas arqueológicas realizadas y entregadas anualmente a la Comisión Municipal, a las Comunidades Aborígenes, la biblioteca y el CIAB; y el libro Camélidos, caravanas y guerreros. El arte rupestre de Barrancas (Jujuy, Argentina) (Figura 3.c) editado por el equipo (Yacobaccio et al., 2020) y distribuido entre distintos actores del pueblo. Este contenido sumariza las actividades realizadas y los resultados obtenidos hasta la fecha.

Finalmente, talleres y charlas didácticas fueron desarrolladas en las escuelas primaria y secundaria en distintos años (2013, 2015, 2017, 2021), y fueron orientadas a ilustrar las actividades realizadas por el equipo de investigación y las características del registro arqueológico de Barrancas, al mismo tiempo que se hizo foco en la educación ambiental y la protección del patrimonio. Estas charlas y talleres fueron llevadas a cabo por el equipo del PAB y el grupo de investigación Vicuñas, Camélidos y Ambiente (VICAM), del que también son parte distintos miembros del PAB. Algunas de estas actividades consistieron en una intervención para la educación ambiental y patrimonial en la Cueva del Caravanero, realizada a partir de las inquietudes de niñas y niños de la escuela primaria local (Vilá et al., 2023) (Figura 4).

2) Las actividades participativas organizadas por el equipo incluyeron jornadas periódicas de actualización de las investigaciones arqueológicas; reuniones, asambleas y mesas de trabajo (que incluyeron la firma de convenios); y talleres de excavación participativa.

Las jornadas periódicas de actualización comenzaron a implementarse en 2020 con el retorno a las actividades de campo post-pandemia del COVID-19 y para cumplir con las inquietudes de diversos habitantes de Barrancas que nos solicitaban mayor circulación de la información. Esto permitió un nuevo canal de comunicación para compartir los saberes generados por el equipo. Así, a partir de ese momento se realizaron sistemáticamente jornadas anuales de actualización y discusión en la que se comunican resultados, novedades y pasos a seguir en las excavaciones y se reciben sugerencias e intereses sobre distintos tópicos vinculados a la actividad arqueológica (Figura 5.a).

Figure 5 a) Update sessions with the different social actors of Barrancas; b) Signature of the agreement currently in force.

Asimismo, el equipo del PAB convocó y/o participó en diversas reuniones, asambleas y mesas de trabajo a lo largo de su primera década de trabajo en Barrancas, teniendo como meta la coordinación entre los distintos actores vinculados al patrimonio arqueológico del área. Los objetivos y temáticas centrales fueron diversos, entre ellos podemos mencionar la conservación y protección del patrimonio, la autorización de las tareas arqueológicas y el tratamiento de restos bioarqueológicos. Fruto de esas actividades participativas, fueron firmados los convenios de cooperación marco de nuestras investigaciones arqueológicas, tanto el finalizado en el año 2022, como el vigente desde abril del 2023 (Figura 5.b). Este último fue refrendado por el PAB, la Dirección Provincial de Patrimonio de la Provincia de Jujuy, la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos indígenas, la Comunidad Aborigen de Barrancas Pueblo Kolla, la Comunidad Aborigen de Sianzo, la Asociación Civil Centro Vecinal Sargento Cabral del pueblo de Barrancas y la Comisión Municipal de Barrancas-Abdón Castro Tolay; y resulta el marco del permiso de trabajo arqueológico aprobado por la resolución 768/2022 del Ministerio Cultura y Turismo de Jujuy.

Finalmente, en lo que hace a actividades participativas, vale resaltar las excavaciones realizadas con invitación abierta a la comunidad (Figura 6). Estas prácticas se iniciaron en noviembre del año 2019 y consistieron en una primera instancia de dos jornadas de excavación. A partir de las devoluciones positivas de los participantes, se extendió la invitación a formar parte de las tareas de excavación en el sitio Alero de las Cruces durante los meses de abril y noviembre del año 2022. El sitio es uno de los pocos en Barrancas que presenta una potencial superficie de excavación suficientemente extensa como para justificar un número mayor de participantes. También, la problemática orientada a identificar la funcionalidad de la localidad y detectar áreas de actividades en el sitio (ver los primeros resultados en Hoguin et al., 2023) requería una ampliación de la superficie de excavación. Los participantes locales, capacitados por el equipo previamente, demostraron un gran entusiasmo y compromiso con la actividad, además de interés por los métodos de la arqueología, así como de los resultados que se podían obtener de ella. Desde nuestra perspectiva, la experiencia fue igualmente enriquecedora.

3) En cuanto a las asesorías técnico-científicas, las actividades consistieron en el asesoramiento en el diseño edilicio, la creación de contenidos y el armado de las muestras del CIAB; el asesoramiento y la formación de los actores vinculados a las visitas guiadas al CIAB y a la reserva municipal; y encuestas anónimas a turistas y actores vinculados al turismo de la localidad.

Durante el año 2019 el Dr. Hugo Yacobaccio, en su carácter de director y responsable del PAB, participó de manera integral en el asesoramiento técnico (ad honorem) para el diseño del edificio, la muestra y los contenidos del Centro de Interpretación Arqueológico de Barrancas (Figura 7). Esas actividades se plasmaron en las características de ese espacio, incluyendo la infraestructura de las salas, laboratorio, reserva técnica, área de usos múltiples y equipamiento para la conservación del patrimonio arqueológico. Asimismo, el Dr. Yacobaccio diseñó y desarrolló junto al equipo la línea argumental y la información gráfica, multimedia y la evidencia material exhibidas en las salas.

Con respecto al asesoramiento y formación de guías y personal de turismo, el equipo ha generado charlas y material bibliográfico de apoyo para los guiones de visita al CIAB y a la reserva, incluyendo la realización de salidas de campo para asesoramiento e información sobre los distintos circuitos y recorridos con estos y otros actores vinculados al turismo y al resguardo del patrimonio material de Barrancas, como estudiantes de la licenciatura de turismo, comunidades originarias y Policía Intercultural de la Provincia. También se ofrecieron cursos de capacitación brindados por el Lic. H. Mamaní para la formación académica de los guías locales y personal del CIAB. Cabe destacar que los circuitos turísticos fueron diseñados con anterioridad a nuestra llegada a Barrancas, por lo que actualmente participamos en las discusiones sobre la conveniencia de continuar con las visitas en ciertos sitios y evaluando posibles circuitos alternativos. Por otra parte, los productos turísticos vinculados al patrimonio de Barrancas son producidos por distintos actores vinculados al patrimonio. El PAB y la provincia realizaron libros, afiches, folletería, mientras que los guías y comunidades aborígenes y locales plasman su valor del patrimonio a través de las diversas artesanías y la transmisión oral de su interpretación del pasado durante las visitas guiadas.

Finalmente, las encuestas son parte de un trabajo de gestión patrimonial, en donde se reflejan las distintas apreciaciones de los turistas, guías y personal de turismo sobre las condiciones de seguridad y accesibilidad de los circuitos en la Reserva, la abundancia y características de información obtenida y las actividades realizadas en los sitios durante el recorrido, entre otros. Estas fueron pensadas con el fin de que el equipo de investigación, y eventualmente, la Dirección de Patrimonio de la provincia, pueda evaluar los riesgos potenciales de preservación y las posibles prácticas de manejo de los recursos patrimoniales.

Por último, cabe mencionar que desde el año 2020 se encuentran funcionando diferentes espacios de encuentro virtual, como la cuenta de Instagram en donde socializamos información y actividades realizadas en el campo, además de artículos científicos. Asimismo, desde el año 2023 se constituyó un grupo de WhatsApp abierto a la comunidad de Barrancas (titulado Arqueología Barrancas) en donde participan distintos miembros de la comunidad interesados en el patrimonio local, se comunican las actividades y novedades del PAB (fechas de trabajo de campo, charlas y talleres en el pueblo, coordinación de reuniones, etc.) y se canalizan inquietudes y sugerencias de los pobladores.

Discusión y reflexiones finales

Como se ha mencionado a lo largo del texto, el PAB generó un proyecto de investigación básica que desde un comienzo jerarquizó las tareas vinculadas a la arqueología pública, proponiéndolas, incluso, como uno de sus objetivos centrales. Así, las demandas locales que nos involucraron originalmente en la creación del PAB nos propusieron el desafío de canalizar esas necesidades mediante acciones concretas de puesta en valor, gestión y comunicación. De esta forma, los conocimientos y los lazos generados a lo largo de los años nos permiten tener una base sólida que aporta al futuro desarrollo de un Plan de Manejo para la Reserva de Barrancas. Compartimos la idea de Prats (2005) de que los procesos de patrimonialización se encuentran atravesados por la participación de distintos actores e impulsados por una diversidad de intereses, muchas veces contrapuestos. En este sentido, consideramos que nuestra actividad en Barrancas no intentó imponer el discurso derivado de los resultados de nuestras investigaciones en el área, pero sí destacamos el aporte que brinda la comunidad académica. Dichos resultados fueron socializados en ámbitos participativos, buscando poner esta información a disposición de actores diversos, para que así cada uno de ellos pudiera apropiarlos y resignificarlos en función de sus propios intereses.

Como ejemplo de la apropiación del conocimiento científicamente generado por distintos actores sociales de Barrancas, podemos narrar lo ocurrido en los discursos del acto central de la fiesta del 104 aniversario del pueblo, celebrado el 1 de octubre de 2023 (Figura 8). En sus alocuciones, diversos actores -que incluyeron a los representantes de ambas Comunidades Aborígenes, al Comisionado del pueblo y al representante del Consejo Vecinal- retrotrajeron la ancestralidad de sus pobladores a más de 3500 años más allá de que “...el pueblo tiene 104 años de pueblo civilizado…” (sic). Aquí se conjugaron, por un lado, el discurso científico ya que 3500 AP es la antigüedad en que fueron datadas las evidencias de las primeras ocupaciones pastoriles en la cuenca, y por el otro, el contexto histórico en el que se conformó el pueblo. Otros ejemplos de este tipo suelen detectarse en los discursos de los guías locales durante los recorridos de los circuitos turísticos de arte rupestre, en los que se observa una coexistencia de saberes de tradición oral o experiencias personales junto con información procedente de nuestros estudios sobre la antigüedad, significado o técnicas vinculadas a la ejecución de los motivos del arte rupestre.

En lo que hace al CIAB, algo similar sucede con los guías de la institución. Ellos utilizan el guión museológico como un disparador, resignificando sus contenidos y generando nuevas narrativas sobre el patrimonio, que incluyen otros saberes como los derivados de su paso por la carrera provincial de turismo, de sus familiares y de los pueblos originarios de Barrancas, entre otros. Esto resulta un buen ejemplo del rol de la “herencia cultural” (sensu Arantes en Martín y Rotman, 2005) en la construcción del patrimonio y sus narrativas. Así, el pasado heredado se sostiene en el presente por las acciones que se toman en relación con el patrimonio en términos de lo que es seleccionado, preservado e interpretado. En el trabajo de Vilá et al. (2023) realizado con niñas y niños de la escuela de Barrancas podemos encontrar el rol de la herencia cultural operando en la interpretación que los niños y niñas hacen de las pinturas rupestres de Cueva del Caravanero.

El CIAB además funciona como un espacio participativo y de encuentro, en el que se llevan a cabo numerosas actividades vinculadas con la vida cotidiana y festividades del pueblo, así como eventos museológicos de orden nacional abiertos a la comunidad (ej. Noche de los Museos). Además, la sala de usos múltiples del CIAB brinda la posibilidad a 40 familias de artesanos locales para comercializar sus tejidos y otros productos, reforzando la importancia patrimonial de estos saberes y prácticas tradicionales. En este sentido, vemos el potencial que brinda la activación patrimonial (Ocampo et al., 2022) para contribuir con el desarrollo local, resaltando y fortaleciendo aspectos identitarios que, a su vez, colabora con pensar el desarrollo desde las bases, partiendo desde lo local hacia lo global (Rivero en Ocampo et al., 2022). Como se mencionó en otros apartados, el CIAB también funciona como un espacio de diálogo político entre distintos grupos sociales en torno al patrimonio local que, como evidencia el caso de los convenios de cooperación en los que participa el PAB, incluye actores de los tres grupos del mapa elaborado.

Si bien hemos realizado numerosas actividades que aportan a la CPC, creemos que una labor comprometida con la democratización del conocimiento también contempla evaluar, analizar, reflexionar sobre cómo es recibida la información y qué efectos tiene sobre los distintos actores. Siguiendo esta línea, coincidimos con Pacheco Muñoz (2003) en que la comunicación de la ciencia no es solo la divulgación de resultados, datos, teorías, etc., sino también la enseñanza de cómo opera la ciencia desde el pensamiento, la práctica y otros elementos que la constituyen y sobre los procesos que nos permiten, desde la disciplina arqueológica, construir la información que brindamos. Es por esto que la invitación a la comunidad de Barrancas a participar de los trabajos de campo y las excavaciones genera un espacio de intercambio en dónde se canalizan las inquietudes sobre nuestra labor y, a su vez, nosotros nos nutrimos de los saberes de la comunidad y de entender qué aspectos son los que les resultan más interesantes, y cuáles son las representaciones que los habitantes de Barrancas tienen sobre nuestra práctica. A su vez estas actividades contribuyen a generar lazos de confianza y compromiso.

Durante estos doce años de trabajo constante con el patrimonio arqueológico de Barrancas y los diversos grupos sociales que lo involucran, hemos construido herramientas para la configuración de redes participativas de interacción. Creemos que los procesos de patrimonialización deberían tender cada vez más a la inclusión de todos los actores en el proceso de valorización de estos bienes, considerando la pluralidad de la sociedad y los discursos que buscan construir a través de la actuación patrimonial (Prats, 2005). El vínculo que tenemos con el patrimonio de la localidad nos convierte en un actor dentro de este entramado de relaciones y nos deja preguntas que funcionan como líneas futuras de trabajo: ¿Cómo llegar a acuerdos sobre lo que son los objetos patrimonializados? ¿Cuál es la interpretación que se les dará? ¿Con qué propósito o intereses se actúa sobre el patrimonio? ¿Cómo mejorar los canales de comunicación para fortalecer la transmisión de conocimientos científicos y saberes tradicionales? ¿Qué función cumplimos en el uso turístico de este patrimonio?

25 de mayo 217, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre 2023.