El equipo de investigación encabezado por la Dra. Ma. Carlota Sempé, desde el año 2000, ha desarrollado una serie de proyectos de investigación tendientes a lograr un entendimiento más profundo del Cementerio Municipal de La Plata1. Este espacio presenta una serie de peculiaridades que lo vuelven un rico registro arqueológico no convencional, susceptible de ser interpretado a través de diversos enfoques, incluyendo su estructura física y simbólica, así como la forma en que diferentes grupos sociales lo han percibido y dado significado a lo largo del tiempo.

Sin embargo, hemos identificado un grado cada vez mayor de deterioro y descuido del cementerio, no solamente en el aspecto que atañe directamente a las políticas públicas municipales de conservación, sino también en el plano privado. Esto último se evidencia en el descuido, abandono y conversión total o parcial (con su consecuente destrucción del registro histórico-arqueológico) de tumbas, bóvedas y panteones particulares.

Hemos de aceptar que, en lo referente a la gestión de lo patrimonial por parte de capitales privados, cualquier ley u ordenanza gestable estará destinada a la insuficiencia ante las aspiraciones arqueológicas. En el caso que nos convoca, se debe a las diferencias establecidas a nivel jurídico entre los bienes culturales en cuestión, ya que mientras que algunos como el pórtico son considerados bienes patrimoniales públicos e inalienables (Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, 2014, arts. 2339 y 2340), otras son privados, como las mencionadas bóvedas y panteones. Para proteger estos últimos se requiere una declaración que restrinja los derechos de los propietarios. A nuestro entender, forzar a una persona por la vía legal a deshacerse de su propiedad sería utilizar paradójicamente los recursos del Estado con el fin de torcer su voluntad, despojándolo de algo de lo que pretendemos que se apropie, atentando con el espíritu de nuestra intervención. Una estrategia que entendemos necesaria será entonces redoblar los esfuerzos por interpelar a la ciudadanía propietaria de estos bienes con el fin de que se involucre en su rol en la conservación y restauración de un patrimonio que lo atañe tanto a sí mismo como a la comunidad en la que se inserta su bóveda, tumba o panteón.

Por otro lado, el cementerio es narrado por los trabajadores municipales como un lugar que es utilizado como una estrategia de castigo y disciplinamiento político según la bandera de turno. Detalle que nos permite inferir la vinculación del cementerio con lo oneroso, lo desagradable y punitivo.

Estos factores, sea el descuido público y privado tanto como el vivenciarlo desde el padecer por sus trabajadores, nos han llevado a entender que a pesar de los conocimientos logrados como equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), no hemos podido interpelar al público más allá del ámbito académico. Por tanto, si buscamos una postura crítica en nuestro quehacer como científicos y con verdadero valor interventivo, entendemos que es fundamental no solamente la caracterización y puesta en valor del cementerio desde lo material e inmaterial con el fin de elaborar una historia de la ciudad más rica, sino que requerimos construir una ciudadanía comprometida con su historia

Conscientes de que el conocimiento debe ser compartido y construido con la comunidad a la que servimos como miembros de la UNLP, nos hemos propuesto como objetivo rescatar el valor histórico y cultural del cementerio a partir de promover un diálogo activo, inclusivo y organizado con los residentes locales, fomentando una ciudadanía comprometida con la valoración, apropiación y conservación de su propia historia local. Para ello hemos pretendido establecer vías que garanticen un diálogo activo, abierto y sistematizado con los habitantes de la ciudad en el que el cementerio se inserta.

Articulamos para este fin la docencia tradicional en las aulas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), hasta el dictado de conferencias, talleres participativos con adultos e infancias y visitas guiadas al cementerio orientadas al público general desde el accionar de la sociedad civil Amigos del Cementerio Municipal de La Plata. Ello nos ha permitido lograr la masa crítica necesaria que valide nuestra demanda de patrimonialización por vía legal del área fundacional del cementerio. Se apuntó así a lograr una ciudadanía autogestiva a partir de problematizar su rol como agentes sociales con la posibilidad de conservar y valorar el patrimonio de lo cotidiano.

En resumen, buscamos una forma de integrar los aspectos teóricos de nuestra investigación con los intereses de la comunidad y nuestros recursos como investigadores, con el fin de fortalecer el vínculo entre el patrimonio funerario y la identidad local.

Por lo tanto, caracterizar lo patrimonial como político e histórico es lo que nos permite brindarle a esta ciudadanía la posibilidad de (re)apropiarse de un espacio que lo atraviesa en su aspecto simbólico, tanto en el plano sincrónico como en el diacrónico. Esto nos resulta a nuestro parecer hoy más necesario que nunca debido al masivo grado de deterioro que el cementerio presenta, reflejado en la destrucción de la mampostería y estructuras fruto del stress natural ocasionado por el avance de la flora sobre lo edilicio, pérdidas de documentos incunables y una gestión patrimonial que suele destacarse por su ineficiencia. Estas pérdidas reales y futuras potenciales sobre un espacio que se ha declarado como patrimonial, no sólo reflejan un flagrante incumplimiento de leyes y ordenanzas, sino también un avance de las políticas de desmemoria, las cuales parecen poseer fuerza renovada.

¿Por qué la muerte? Posicionamiento teórico y breves antecedentes del equipo

En nuestra investigación sostenemos dos premisas mutuamente implicadas: En principio, se considera que existe la posibilidad de reconstruir las costumbres sociales, la ritualistica y las ideologías imperantes a partir de registros arquitectónicos y documentales que conforman la estética de la muerte. Las ideas, entonces, al ser inseparables de las dinámicas sociales se manifiestan en el plano material e inmaterial del cementerio. Por otro lado, si tenemos en cuenta que el patrimonio arqueológico no pude ser conservado o intervenido sin respetar los derechos de los grupos de interés, sin validar sus dudas y reclamos para lograr un desarrollo sostenible y participativo del territorio o sin proteger los derechos de la comunidad vinculadas a los bienes culturales (Endere et al., 2015), llegamos a nuestra segunda premisa. Afirmamos que el flujo de información debe ser abierto, claro, sistematizado y por, sobre todo, multidireccionado y crítico con y para la ciudadanía a la que pertenecemos y que como académicos servimos.

Es así que, gracias al surgimiento de nuevas tendencias en lo arqueológico e historiográfico, pudimos desarrollar diversas herramientas teórico-metodológicas que nos han permitido tomar a la memoria como objeto de estudio en sí mismo (Cattaruzza, 2010). Es preciso señalar junto a los ya clásico concepto construidos por Pierre Nora y su equipo sobre los lugares de memoria (1984), al menos a tres grandes líneas que han nutrido las bases de nuestras teorizaciones: En primer lugar nos referimos a los análisis de la construcción de tradiciones, surgido desde un enfoque historiográfico marxista británico (Hobsbawm y Ranger, 1988), en segunda instancia los estudios de R. Chartier sobre las representaciones colectivas (Chartier, 1991) y finalmente, las problematizaciones bourdianas (1998) acerca del habitus, los campos, capitales y su correspondencia entre sectores sociales y agencia humana. Si entendemos a su vez que la cultura se representa como una urdimbre de significaciones que envuelve al ser humano (Geertz, 1992), consideramos a la misma - y por tanto las producciones materiales e inmateriales sobre la muerte que se dan en su contexto - como un universo simbólico estructurado (Contreras Soto 2008) susceptible de ser interpretado a partir de la aplicación de las herramientas teóricas adecuadas. Por lo tanto, si bien la muerte no puede ser recuperable en el plano biológico, en lo social el sujeto que muere es recuperado a través de la memoria y sus soportes: monumentos conmemorativos, placas, notas y artículos necrológicos, junto a toda ofrenda fúnebre posible y vehiculizado por el entramado cultural de contexto (Rizzo et al., 2000, 2007; Rizzo y Fora, 2003; Rizzo y Sempé, 2001, 2005a, 2005b; Rosato y Rizzo, 2007).

Aplicando estas nociones y partiendo del supuesto inicial es que derivamos en la idea de que los cementerios poseen su propia dinámica, estética y actores, pero con una historia compartida en una relación binomial entre la Ciudad de los Vivos y la Ciudad de los Muertos (Sempé y Flores, 2011). Esta otra ciudad, aunque tiende a ser ignorada (con mayor o menor grado de consciencia) por los vivos (Pochintesta, 2016; Marín, 2013), no deja de reflejar la cultura que la construye, transita y habita tanto en el plano material como en el simbólico.

Consecuentemente, podemos comenzar a responder la pregunta disparadora de este apartado acerca de ¿Por qué la muerte?, ¿De qué modo es relevante hablar de la muerte en relación con lo patrimonial y la ciudadanía?

Aventuramos una respuesta al afirmar que la ideología/ imaginario en torno a la muerte son reflejo de las formas en que las sociedades se ven a sí mismas y se relacionan con su pasado y su futuro. Los cementerios habilitan la posibilidad de recorrer los trazos y pinceladas que se han dado como comunidad en el lienzo del imaginario sobre la muerte. En especial al entender que será esta la que permite la articulación del Hombre a su historia singular (Salvatori, 2016) y, a la vez, la historia de su comunidad. Ideas que a su vez no pueden caracterizarse sin tener en cuenta las dinámicas propias de la sociedad que las construyen, vehiculizan y las manifiestan en el plano de lo real, y que permiten en última instancia una integración tanto en el espacio como en el tiempo (Geertz, 1971).

Considerando que lo muerto es resignificado/ reconvertido en el plano de lo vivo. A la vez esa resignificación resulta en signos que están consustanciados con la idea que la sociedad o la comunidad local tiene del cementerio como lugar de memoria social. Ello refleja los hábitus sobre los discursos sobre la identidad del muerto y de su grupo de pertenencia (Rizzo et al., 2007; Sempé, 2011; Sempé y Flores, 2011, 2019; Bertani, 2017, 2023; Oliva et al., 2021). A su vez, en el espacio funerario se guarda la historia de una ciudad, de sus instituciones (Dulout y Flores, 2005).

Este posicionamiento nos ha permitido rescatar desde lo académico el valor patrimonial actual y arqueológico sobre los espacios dedicados a la muerte y al morir. Accionar que adquiere especial importancia cuando constatamos los procesos de cambio que destruyen el testimonio de épocas pasadas. Sean estos por los arriba mencionados procesos de olvido que decantan de la propia dinámica social, hasta aquellos alcanzados por la falta/ inoperancia en las políticas públicas de la memoria, como así también por políticas de destrucción y obliteración de lo que debe/ puede, o no, ser memorable para la comunidad en distintos momentos del devenir histórico local, regional y nacional.

De tal modo, la muerte y su tratamiento han fungido - y lo hacen en la actualidad - como un espacio de lucha activa por los distintos conjuntos sociales que conforman y han conformado la ciudadanía local (Dulout y Flores, 2005; Canelo, 2010; Sempé y Flores, 2011; Sempé y Gómez Llanes, 2011; Bertani, 2017, 2020, 2021; Sempé et al., 2021).

Por otro lado, consideramos en nuestros trabajos que el concepto “patrimonio” nos habla de una categoría cargada de sentidos que muchas veces resultan antagónicos, pero que no dejan de tener un trasfondo socio histórico y político. Siguiendo a Criado-Boado (2001), la cultura material patrimonializable nos permite completar el conocimiento sobre la cultura y debido a sus características no deja de ser un fenómeno social y, por tanto, político. Esta cultura material construida analíticamente significa y expresa algo que a su vez busca producir efectos determinados sobre el mundo. Guiados por las afirmaciones de Rilla (2008) podemos distinguir aún más la brecha existente entre historiografía, arqueología y memoria social al incorporar la figura de lo memorable como lo aprehendido por la historia, cuyos rasgos centrales están en el plano del archivo y en la investigación de esos materiales por parte de los arqueólogos e historiadores, donde lo patrimonial juega un rol cabal.

De este modo es que entendemos que el patrimonio es en última instancia una construcción social en permanente crecimiento (Prats, 2000, 2005) y que su elaboración está sujeta a procesos que García Canclini (2004) ha señalado como de reformulación de los bienes materiales e inmateriales en capital cultural, recursos simbólicos y organizativos de acuerdo con los modos de representarse y representar al otro y de cómo los diversos sectores se apropian del mismo.

En consecuencia, y a modo complementario a nuestras respuestas esbozadas en torno al por qué investigar académicamente al cementerio, agregamos que el patrimonio funerario no sólo predica acerca de las ideologías e imaginarios sociales construidos en torno a la muerte, sino que su conservación, restauración y por tanto recuerdo2 nos hablan de la dinámica social en relación a los espacios de la memoria a lo largo del tiempo a la vez que de los intereses políticos e intelectuales -Si es que resulta del todo válida la separación de ambos conceptos- de cada momento histórico, tal como ejemplificaremos más adelante.

De esta manera, la reconstrucción del pasado refleja la negociación que se da entre los miembros de una comunidad que recuerda o se narra a sí misma a partir de la materialidad de su pasado y los componentes de las diversas burocracias estatales que efectivizan políticas de memoria y olvido a partir de las agendas públicas. El patrimonio deviene en un campo social que representa el acceso diferencial a los capitales, donde los sectores hegemónicos logran monopolizar la producción y distribución de sentidos en torno a lo que entra o es excluido de esta categoría (Garcia Canclini, 1999).

Vale recordar que en nuestra introducción hemos establecido dos premisas fundamentales. Acabamos de desarrollar nuestro supuesto de que es posible reconstruir las costumbres sociales, los rituales y las ideologías predominantes a través de los registros arquitectónicos y documentales que definen la estética del cementerio. También subrayamos la importancia de una arqueología pública que vaya más allá de la mera exhibición de resultados en ámbitos cerrados. Decíamos que para ello es necesario lograr un flujo de información abierto, claro, sistemático y, sobre todo, interactivo y crítico, dirigido hacia y desde la comunidad a la que pertenecemos como ciudadanos académicos.

Sin embargo, la categoría “Ciudadanía” que aquí empleamos en nuestro segundo supuesto no deja de ser problemática. En especial cuando nos percatamos de que los actores sociales con los que nos involucramos no comparten los mismos códigos, lo cual suele vincularse en términos generales más con las segmentaciones efecto de diversas políticas que con intenciones de los propios agentes (Rizzo 2007). Por tanto, no podemos negar que existen posiciones de exclusión en las posibilidades de participación de ciertos conjuntos sociales.

Al respecto, autores como Hanna Arendt (1997) y Jürgen Habermas (1999), han afirmado que el espacio público se constituye como el centro de construcción de identidades, donde se relacionan los discursos y los asuntos de interés común. Con ello buscan resaltar el papel fundamental de lo interrelacional y la acción discursiva en el contexto de lo público para hacer efectiva la ciudadanía. En otras palabras, ésta es la resultante de la acción inter e intra subjetiva en un espacio público, lo cual define una cultura política en sus relaciones con ese otro, y cuyos intereses se alineen con la construcción de una sociedad nueva y justa (Gauna, 2010). De tal modo, para garantizar la posibilidad de participación social y con ello el pleno ejercicio de la ciudadanía, es que entendemos que en la esfera de lo público se debe dar un proceso tendiente a reforzar las vinculaciones intersubjetivas sobre el patrimonio funerario público a través de la elaboración y comunicación de discursos que permitan potenciar las capacidades de los individuos en cuanto agentes sociales, contribuyendo con el desarrollo y conservación de sus recursos de intervención en los lugares de memoria que los atraviesan. Se pretende, en definitiva, acompañar a los ciudadanos en la compleja tarea de reconocer y asumir responsabilidades en torno al bien común y el ejercicio de los derechos. En especial, el derecho a recordar/se, o si se quiere, según Criado Boado (2001), a olvidar a voluntad y no como consecuencia de políticas que los descartan.

Nos parece de suma importancia entonces, comprender nuestro rol como intelectuales a la hora de mediar en las dinámicas implicadas en los procesos de acceso y gestión de capitales simbólicos, sociales y políticos (en el sentido dado por Bourdieu, 1998) por parte de la comunidad ajena a lo académico y en lo referente a lo público.

Al respecto, Altamirano (2006) nos invita a reflexionar que, como ciudadanos dedicados al saber profesional institucionalizado, en la medida de que se adquiere cierto prestigio y una autoridad científica, los miembros de las comunidades académicas tendemos a adquirir una gravitación que excede la esfera del oficio disciplinar y el ámbito institucional de actuación. Con ello, concluye, se desprende que existen ciertos intelectuales con una mayor capacidad de agencia para intervenir e influir en los debates públicos y/o políticos de una sociedad. En este punto podemos traer al debate al ya clásico concepto de Homo academicus construido teóricamente por Bourdieu (1988) y el cual es utilizado para señalar que este rol de intelectuales consagrados suele decantar por el lado del conservadurismo social, replicando las praxis que aseguran un mayor acopio de capital cultural y con ello un ejercicio más cómodo de la propia labor profesional. Sin embargo, esta capacidad de agencia diferencial lograda como representantes del saber institucionalizado, nos habilita también a intervenir con una actitud crítica con la realidad y el orden sociopolítico.

Con lo dicho, es que no podemos dejar pasar por alto que como miembros de la comunidad académica (y en el caso que nos compete, una de índole público nacional), poseemos un rol político que no basta con sólo reconocer, sino que hemos de aplicar como parte de nuestra incumbencia profesional. Reconocer y poner sobre la mesa esta variable nos obliga a identificarnos como ciudadanos sólo distinguibles por poseer con un conjunto de herramientas construidas desde los espacios universitarios que nos forjan. Las mismas nos otorgan, por un lado, la posibilidad de configurar conceptualizaciones acerca de lo patrimonial y problematizar acerca de su potencialidad para reconstruir y explicar el pasado de la comunidad a la que analizamos, mientras que por el otro nos otorgan la facultad de interpelar y acompañar al resto de la ciudadanía en la elaboración y comunicación de los discursos sobre sí mismos.

Esto implica mantener una vigilancia permanente con nuestro accionar, escuchando a la vez que validando todas las opiniones más allá de la erudita, bogando por lograr la participación de las comunidades locales o grupos minoritarios. En otras palabras, se ha de ser conscientes a la vez que explicitar el hecho de que la arqueología puede y debe entenderse como una forma más de acercarse al pasado entre varias otras (Ramundo, 2015b).

Al igual que López Cerezo (2004) consideramos que existe la necesidad de que el ciudadano debe cuestionar, problematizar y dialogar sobre los aspectos e implicancias políticas del conocimiento científico que construimos, el valor económico del mismo y los dilemas éticos que pudieran derivarse. Para garantizar las vías de participación en el espacio público, se deben elaborar instancias donde prime la educación científica abierta y que habiliten nuevos horizontes y escenarios de vinculación. Esto requiere de habitantes involucrados con saberes socialmente productivos (Puiggrós y Gagliano, 2004). Ello nos garantiza una adhesión voluntaria y a consciencia en la labor propuesta.

Intervenir lo funerario: entre lo tabú, el turismo y la academia

Trabajos de autores como Pochintesta (2016, 2013), Kessler y Gayol (2015), Carballo, Batalla y Lorea (2006), nos demuestran con sus estudios etnográficos, históricos y socio-antropológicos enfocados al uso de los cementerios metropolitanos bonaerenses en la actualidad, junto Barrán (2012) y Sánchez (2021) en el nivel regional y macro regional, la fuerte propensión a deshabitar los espacios dedicados a la memoria de los muertos y el morir, principalmente por las nuevas generaciones. Lo mismo se da por una conversión de la liturgia funeraria tendiente a una minimización y ocultamiento explícito de la muerte (alegando razones económicas, geográficas, barreras arquitectónicas, indiferencia, sentimientos de repulsión, asco y temor, entre otros.). Reforzado a su vez por prácticas asociadas a la cremación y dispersión de las cenizas por parte de los deudos, junto a la expansión de los Cementerios Parque con una estética funeraria que narra el morir desde un enfoque invisibilizante.

Lo mismo se vuelve sumamente congruente con lo enunciado en el ya clásico análisis de Zygmunt Bauman (2015) sobre la laxitud de las vinculaciones en un contexto de modernidad líquida, donde el olvido se presenta como condición del éxito social. Políticas que se reflejan en lo que Baudry (2006) sintetiza en un triple objetivo: desmaterizalización, deslocación y desocialización de los muertos, siempre bajo el velo de lo Tabú (Douglas, 1973). Los cementerios en la actualidad entonces, suelen ser espacios rechazados y por tanto vulnerados como registros de la memoria, en una clara oposición a nuestras teorizaciones citadas acerca del rol social de lo funerario en otro contexto cronológico.

Este aparente desinterés de la comunidad por lo funerario cobra mayor valor analítico si lo entrecruzamos con lo dicho al inicio de este artículo. Mientras se da un despoblamiento por parte de los vivos, reflejado en el creciente abandono e invisibilización de los cementerios y la muerte, se evidencia un avance del establishment académico sobre el mismo campo. Lo último se manifiesta en el alza de los artículos, ponencias, simposios, revistas especializadas y equipos de investigación dedicados enteramente a la temática de cementerios y la necesidad de su puesta en valor.

Cabe mencionar además que a la hora de patrimonializar los cementerios se ha primado el valor de su materialidad artística antes que sus componentes inmateriales (Salinas, 2016). Lo mismo es observable en el número creciente de trabajos (generalmente gestados desde proyectos arquitectónicos y administrativos) e informes ministeriales y municipales que apuntan a establecer un binomio entre patrimonio funerario y turismo como sinónimos de lo mercantilizable.

No podríamos explicar esta divergencia en las prácticas sin remitirnos a las vertientes intelectuales que en la dinámica de publicar investigaciones novedosas y de impacto en el mundo académico, naturalizan (y naturalizamos) la separación paulatina de lo que a la comunidad externa a este campo pudiera interesarle o resultarle valioso. En el delimitar nuestro objeto de estudio pareciera primar cada vez más la tendencia a excluir a los agentes que lo han construido en su devenir histórico como miembros de una cultura dada. En síntesis, y desde este primer pantallazo podríamos suponer que nuestros trabajos de investigación no sólo no interpelan a la ciudadanía (ya que son escasos los cementerios considerados como patrimoniales en la región), sino que inferimos que los mismos frutos de los proyectos de investigación sobre la muerte excluyen a los ciudadanos al alimentar directa o indirectamente la brecha que limita sus posibilidades de participación en lo público bajo una óptica de consumo de los cementerios bajo una perspectiva orientada a su explotación turística.

Lo que entendemos, por lo tanto, como una estrategia privilegiada para reducir esta brecha es ejercicio de prácticas de comunicación de resultados en lo que se ha llamado extensionismo universitario crítico (Tommasino y Cano, 2016). Ello apunta a elaborar una arqueología pública, que se vincule con la idea de que las investigaciones efectuadas en el marco de esta disciplina son de interés social y por tanto ha de existir una intervención activa en la comunidad, tendiente a construir un saber que los incluya mucho más allá de su rol de “informantes” o consumidores y financistas (Mc Gimsey, 1972; Merriman, 2000; Funari, 2004; Pupio et al., 2008; Pupio y Visotsky, 2001; Ramundo, 2013, 2015a, 2023; Salerno et al., 2016; López et al., 2016; Pey et al., 2022, entre otros). Lo mismo hemos de lograrlo a partir de acciones de integración dentro la comunidad, involucrando una multiplicidad de acciones y actores. Estos autores citados nos invitan a reflexionar sobre las epistemologías que subyacen en el construir saberes en relación con los intereses y necesidades de esa otredad, no a su pesar ni a partir de su exclusión. Esta posición requiere necesariamente de una práctica profesional más reflexiva, autocrítica y pluralista, tendiente a romper la clásica posición del catedrático locutor frente a un alocutario pasivo, apuntando a lograr el negociar expectativas de saber y proseguirlas en conjunto.

El Cementerio Municipal de La Plata en las Aulas

Los sucesivos proyectos de investigación mencionados en el primer apartado han fructificado en una serie de publicaciones en revistas, presentaciones a congresos, libros y capítulos de libros. Sin embargo, lo que nos interesa destacar aquí son las tareas iniciadas durante el dictado de las clases de la materia optativa Arte, Tecnología y Antropología, organizada por la Dra. Carlota Sempé en 1984 en la FCNyM de la UNLP para la carrera de Antropología y como seminario doctoral. Si bien en sus inicios el programa se encontraba orientado a las expresiones artísticas propias de tradiciones arqueológicas y comunidades aborígenes pasadas y actuales americanas, a partir del 2009 se incorpora oficialmente por sugerencia de la Dra. Antonia Rizzo, la problemática de los estilos arquitectónicos presentes en la ciudad de La Plata y particularmente en el Cementerio Municipal de La Plata. De este modo, se fomenta al alumnado a participar de este campo de estudio mientras se comienzan a gestar los primeros circuitos de visitas guiadas abiertas al público general, donde los estudiantes tenían la posibilidad de comunicar sus investigaciones.

Estas se pensaron como una instancia de doble sensibilización: En principio se buscó que los estudiantes desarrollen la capacidad de extrañamiento necesaria para la labor antropológica, pudiendo problematizar sobre el espacio que habitan en lo cotidiano. Mientras que, por el otro, entendiéndonos como miembros de la ciudadanía interpelada y atravesada por la ciudad de los muertos y su estética, las visitas guiadas abiertas permiten desandar ese extrañamiento analítico lo suficiente como para recuperar nuestro rol político al convocar a la población extraacadémica al espacio público. Reconocer el cementerio resulta en una instancia formativa más al cuestionar nuestra posición profesional y cuáles son nuestras aspiraciones en base a ello.

Esta actividad de comunicación de resultados a la población en base a visitas guiadas, tiene su inicio oficial el 2 de noviembre del 2009, en la cual participan el entonces director del cementerio municipal, Alejandro Corbalán; el intendente Pablo Bruera; el diputado provincial electo, Gabriel Bruera; Susana Glumber, del Panteón Alas de Gloria; Cristina Falcon, presidenta de la red Argentina de Cementerios patrimoniales y Francisco Rodríguez Marinm investigador de cementerios, redes de Europa (El Día 2 de Noviembre del 2009). Sin embargo, ya habían existido ensayos previos de éxito limitado.

En vistas del interés generado, estos recorridos se repiten periódicamente los segundos sábados de cada mes (Figura 1), incorporándose nuevos contenidos construidos tanto en las aulas como en el contexto de los proyectos de investigación en íntima vinculación con las interrogantes que surgen por parte de los visitantes en cada uno de los encuentros. Las mismas poseen una audiencia que suele rondar las 200 personas.

Resulta común en estas visitas recibir planteamientos, sugerencias y críticas que nos han abierto nuevos interrogantes de investigación y la necesidad de pensar nuevas estrategias de comunicación de los resultados. De esta manera, se diagraman los primeros recorridos temáticos:

Estilos Arquitectónicos: Se exponen los estilemas de las bóvedas Neoclásicas, Neogóticas, Art Nouveau y Art Decó, su aparición histórica y la evolución arquitectónica-estilística de sus expresiones en el tiempo.

Monumentos y Sociedades: Se muestran los monumentos funerarios de las asociaciones comunitarias y sociedades de socorros mutuos existentes en La Plata.

Personalidades destacadas platenses: Se visitan las bóvedas de figuras destacadas en el campo de las profesiones, el comercio, la literatura, las bellas artes y las ciencias.

Los Cinco Sabios: Las trayectorias de vida y su contribución social de Florentino Ameghino, Pedro B. Palacios (Almafuerte), Alejandro Korn, Carlos Spegazzini y Juan Vucetich.

Antiguas Huellas Masónicas: Recorrido histórico de las bóvedas de los primeros masones platenses y su relación con la fundación de la ciudad.

Simbología Egipcíaca: Se visitan las bóvedas con iconografía y arquitectura egipcia integrantes del movimiento de estéticas periféricas del Art Decó, relacionadas a las expresiones masónicas del Martinismo.

Simbología Cristiana: En bóvedas donde queda expresada la estrecha relación a la religión, fe y creencias de sus propietarios.

Advocaciones Marianas: En el día de la Inmaculada Concepción se explican las distintas expresiones marianas presentes en esculturas, vitrales, placas y losas de mármol.

Por sugerencia del público, algunas de estas presentaciones y sus variantes se exponen en el contexto nocturno a partir del 2015 y, como en el caso de la presentación de la Saga Amanda en el 2016 y la obra Pequeño Gran Muerto en el 2021, se teatralizan. En ambos casos se trataron de iniciativas gestadas enteramente por la propia comunidad. Particularmente, la última se inserta en el proyecto site specific desarrollando por el dramaturgo y director teatral platense, Nelson Mallach.

Conformación de la Sociedad Civil Amigos del Cementerio

En este contexto, durante el año 2010 por iniciativa del equipo investigación, se fomenta la creación de la Asociación Civil Amigos del Cementerio Municipal de La Plata, cuya misión es:

1.-Recuperar el valor del Cementerio como espacio simbólico que manifiesta la identidad tradicional de la sociedad platense.

2.- Difundir y enseñar el valor patrimonial del Cementerio platense a través de conferencias, jornadas, visitas guiadas y publicaciones referidas a las temáticas del cementerio.

3.- Articular y mediar entre la administración del Cementerio y los organismos educativos y académicos de la ciudad y de otros interesados en la temática funeraria.

Se trató de buscar una fórmula que nos permitiera integrar algunas de las aristas teóricas de nuestro recorte analítico con los intereses de los visitantes y nuestros recursos como investigadores. Por lo tanto, se ha considerado junto a Gauna (2010), que este tipo de asociaciones habilitan un ámbito en el cual se han de producir los intercambios (simbólicos, materiales, favores, prestigio) necesarios entre la esfera privada y la pública (tanto estatal como no estatal) que permiten un ejercicio a conciencia de la ciudadanía. Las mismas permiten la interacción de un conjunto de sujetos y organizaciones con intereses particulares, económicos, de clase, etarios y hasta culturales, que permiten intervenir en la esfera pública y las estructuras e institucionalidades implicadas.

Primó en el espíritu de esta sociedad el fomentar una mayor colaboración entre las partes interesadas en el ámbito funerario. En primer lugar, a partir del planteamiento de una gestión estratégica junto a empresarios funerarios, comunicadores y operarios municipales se ha planificado, implementado y evaluado acciones para ofrecer un espacio de diálogo con los visitantes de dichos recorridos planificados. Esto incluyó analizar el contexto de aplicación, estableciéndose objetivos claros y gestionando los recursos necesarios para su implementación.

Por otro lado, con el fin de facilitar una comunicación fluida y libre entre todas las personas y entidades que participan directa o indirectamente en el campo funerario, se fomentó una participación de redes profesionales tales como la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales y la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, lo que garantiza el compartir conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras ante posibles inquietudes y problemáticas.

Con esto en mente es que durante el 2011 y bajo financiación de la Secretaría de Extensión de la UNLP, se desarrollaron talleres de formación dirigidos a los empleados del cementerio (Figura 2) cuyos objetivos estuvieron centrados en el reconocimiento de:

a. Estilos arquitectónicos y su valor patrimonial, en la consideración de generar su capacidad de guías cementeriales, rol que juega un papel básico en la presentación del patrimonio, como mediador cultural con el público visitante (Ballart Hernández y Tresserras, 2001);

b. Identificación de restos óseos a fin de aplicar el conocimiento adquirido en las tareas de exhumación y

c. Agentes de biodeterioro de monumentos

Estas tareas permitieron una sensibilización del personal con lo que respecta patrimonio bajo su cuidado y control. A su vez, un año más tarde se firma un convenio con la Agencia Ambiental de la Municipalidad de La Plata, aunando los equipos de Arqueología Histórica dirigido por la licenciada María Inés Casadas, con el Laboratorio de Análisis Cerámico dirigido por la Dra. Carlota Sempé, para iniciar una serie de actividades en ambos espacios en concordancia al binomio Ciudad de los Vivos - Ciudad de los Muertos planteado en el primer apartado del presente trabajo.

Previamente al convenio en el contexto de la Agencia Ambiental se realizaban talleres orientados al público infantil local, los cuales estaban orientados a visibilizar las tareas de los arqueólogos en la ciudad. Tras la puesta en común y acuerdo de ideas entre los equipos, se reformulan los talleres con el fin de incluir reflexiones sobre el patrimonio urbano platense que, sin hacer una presentación explícita del cementerio municipal, se lo incluía como parte de la historia que como profesionales y ciudadanos hemos de reconstruir, problematizar y debatir (Figura 3). En los mismos se hizo un especial énfasis en la posibilidad de realizar un trabajo arqueológico en contextos donde la excavación no es la herramienta más viable, procurando caracterizar a la disciplina como aquella que nos permite reconstruir y hacer dialogar versiones del pasado local. La tarea última era la de lograr cierta sensibilización acerca de lo patrimonial, aunque este esté entramado en los espacios que transitamos en nuestra cotidianeidad, a la vez que habilitábamos instancias de comunicación de nuestros resultados de investigación y las vías de acción civil que se tienen a la hora de luchar por su conservación.

Figure 3 Workshops on historical archaeology held at the Environmental Agency of La Plata and schools in Greater La Plata

Finalmente y sin ánimos de hacer un nuevo recorrido por los antecedentes académicos del equipo, queremos destacar que a fines de 2013 conjuntamente con la Asociación Civil Amigos del Cementerio de La Plata, autoridades del Cementerio y los Proyectos de Investigación y Extensión de la FCNyM-UNLP, se realizaron las II Jornadas de Valoración Patrimonial de Cementerios de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, Filial La Plata, declaradas de Interés Municipal mediante decreto N°: 574. Ocasión donde se reunieron investigadores de universidades nacionales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación (CONICET), de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) e historiadores de los distintos municipios bonaerenses y del país para intercambiar y difundir experiencias e investigaciones realizadas en los cementerios urbanos. Este espacio de diálogo permitió generar documentos para elevar a los gobiernos locales, nacionales e instituciones públicas y privadas, con la finalidad de lograr su reconocimiento como Monumentos de Valor Histórico y Patrimonial y promover la inclusión de los cementerios y su protección en aquellas legislaciones de patrimonio donde no son considerados como espacios de interés cultural. Se analizó también la problemática de los trabajadores de los cementerios y su inclusión social, ya que según nos informaron distintos agentes en diversos escalafones municipales, y que a su vez pudimos observar en nuestras investigaciones, el ser enviado a desempeñarse en el cementerio suele ser utilizado como una estrategia de castigo o exclusión laboral.

Siendo este un espacio bajo el velo del tabú (Douglas, 1973) y donde prima el imaginario del asco, el miedo y el rechazo (Sánchez, 2021), suele ser utilizado como una herramienta disciplinadora por parte de algunos funcionarios para con aquellos obreros vinculados a espacios políticos de banderas contrapuestas a la de turno.

Entendiendo que la mejor manera de perder el rechazo a algo es conociéndolo, estas demandas nos alentaron a potenciar nuestra labor iniciada en el 2011 con respecto a las tareas de sensibilización del personal.

Con los resultados de la investigación y las labores de comunicación de resultados realizada en el marco del programa de Incentivos para Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación, las investigadoras Olga Flores y Carlota Sempé han compilado el libro: El cementerio de La Plata y su contexto histórico (Sempé y Flores, 2011), que representa diez años continuos de investigación sintetizados en él, permitiendo concebirlo como un lugar de memoria urbana, que ha contribuido con elementos concretos y de gran valor en la construcción de la identidad platense. El mismo busca ser un medio de comunicación claro y con un lenguaje si bien academicista pero abierto al público no versado en ciencias sociales y humanas, acerca de lo que es el cementerio bajo nuestra óptica y las posibilidades de intervención social y simbólica que éste ofrece.

A su vez, se ha participado como equipo en la escritura, evaluación y presentación de los libros compilados por las investigadoras Celeste Castiglione y Cristina Barile, Morir no es poco: Estudios sobre la muerte y los cementerios (2018) y Morir no es Poco II: Estudios sobre la muerte y los cementerios desde la Post Pandemia (2023). Estos compilan una serie de trabajos de investigación realizados por profesionales de áreas tales como la Antropología, la Historia y la Sociología, entre otras, orientando la escritura a un público que no necesita estar versado en dichas disciplinas para poder consumirlo.

Proceso de Patrimonialización

El proceso de patrimonialización del cementerio fue arduo pero fructífero; antes que comenzáramos las investigaciones, ya en 1985 por decreto provincial 2755 se había declarado Monumento Histórico Nacional la fachada principal. Si bien ello representa cierta protección del espacio, identificando la potencialidad del predio en general y el grado de avance en el deterioro de este como así también las pérdidas de documentaciones históricas, entendimos que proteger la fachada resultaba insuficiente.

En abril de 2016, se propone la declaración de patrimonio histórico-cultural al área fundacional del cementerio secciones A; B; C y D de acuerdo con el plano de Benoit de 1895.

El 27 de febrero de 2016 el grupo integrante del proyecto de investigación y la asociación de Amigos del Cementerio Municipal de La Plata mantuvo reuniones con el concejal Juan José Cardozo y el abogado Izquierdo Brown, quienes ponen a nuestra disposición un pre-proyecto de puesta en valor del cementerio (Figura 4a) con el fin de evaluarlo y brindar nuestro aporte. En sus propias palabras:

Estuve reunido con la Asociación Amigos del Cementerio, junto a la Dra. María Carlota Sempé y Olga Beatriz Flores, entre otras. Les presenté un proyecto que elaboramos junto al Dr. Ernesto Izquierdo Brown, sobre la puesta en valor del lugar histórico del Cementerio de La Plata. Veredas, luces, recuperación de mausoleos históricos, etc. La implementación de circuitos literarios, históricos, políticos y demás. Hablamos de varios temas y seguiremos encontrándonos para poner en valor el Cementerio local. Gracias. (Cardozo, 2016).

Figure 4 a. 2016 Meeting in the Municipality b. Cardozo and Rovella’s visit to the Cemetery. c Meeting of the president of the Red Iberoamericana Dulout and councillors Ronga and Cardozo.

Se le facilitó, además, el libro compilado por el equipo “El Cementerio Municipal de La Plata y su Contexto Histórico” (2011), siendo utilizado basamento en la fundamentación del proyecto de puesta en valor del cementerio, las veredas, iluminar el predio y recuperar mausoleos históricos.

El diario El Día informa en nota publicada el 18 de abril 2016, que el concejal Cardozo propone declarar patrimonio histórico y cultural al área fundacional del cementerio de La Plata y establece en el proyecto la restauración y revalorización del cementerio local, en especial las parcelas fundacionales. Se lo invita a recorrer el cementerio junto al equipo con el fin de señalarle la necesidad de proponer un proyecto que ampare y garantice el mantenimiento, reparación y la incorporación de señalética informativa y/ o turística que les permita a los visitantes poder desplazarse por él y consumirlo sin depender de las visitas guiadas o del personal de mantenimiento y cuidado del cementerio. Tras mencionarle que se debió recuperar las memorias constructivas de las bóvedas, panteones y tumbas perpetuas, ya que estas habían sido hurtadas o destruidas en el cementerio, considera de suma importancia la creación de la dirección patrimonial y archivo histórico para resguardar documentación y arquitectura: “el cementerio local contiene toda la historia literaria, científica y política de nuestra ciudad, lo que nos obliga a todos los platenses a preservarla para los tiempos” (Cardozo en El Dia 18 de Abril de 2016) manifestando que lo elevó al intendente municipal Garro para su consideración. Con dicho concejal se mantuvieron en los siguientes años varias reuniones (Figura 4c).

Tuve el honor de recibir en mi oficina, junto al concejal Ronga, al Dr. Luis Noel Dulout, presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales junto a la Dra. Carlota Sempé, mujer Destacada Platense y Premio Konex 2016 por su tarea profesional en la última década. El tema que nos encontró fue el Proyecto, de mi autoría, declarando Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico el casco fundacional del Cementerio de La Plata. Además, fuimos invitados a exponer nuestro proyecto en el encuentro iberoamericano que se desarrollará en Gualeguaychú en noviembre (Cardozo, 2016).

En forma paralela, el grupo de investigación contactó al diputado provincial Diego Rovella, quien se interesó en la problemática visitando el cementerio (Figura 4b). Este por su parte, presenta un proyecto de declaración de Patrimonio Cultural y Monumento Histórico Provincial, al Casco Histórico del Cementerio Municipal de La Plata. Este proyecto es sancionado por ley 15019 por ambas cámaras legislativas.

Luego de dos años, el Concejo Deliberante de La Plata, presidido por Fernando Ponce, con el voto positivo de todos los bloques aprobó el 14 de junio de 2018 la Ordenanza que declaró Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Ambiental y Cultural el Área Histórica del Cementerio Local. En ella se autorizó al Ejecutivo a realizar su puesta en valor mediante la reparación de veredas, calles y mantenimiento de las bóvedas, la reposición de especies arbóreas de calles y canteros. Para asegurar el cumplimiento de la ordenanza 11672 crea un Fondo Especial de Restauración y Revalorización del Cementerio Municipal y un Archivo Histórico del Cementerio para resguardar planos, documentos y todo elemento relacionado con la construcción de monumentos, bóvedas y mausoleos, integrando al mismo los libros de Actas de Defunción y Ficheros Históricos.

A los fines de la difusión del conocimiento cultural, la ordenanza dispuso elaborar distintos circuitos educativos, informativos y turísticos, mediante la confección de proyectos, para ser puestos en práctica por personas o Asociaciones Civiles dedicadas a la comunicación de su patrimonio histórico, arquitectónico y social.

A dos años de estas sanciones, evidenciando su impacto, el diario El Día publicaba una nota recordatoria con fecha noviembre de 2019 en su edición impresa, donde señala la importancia de la declaratoria y del patrimonio del cementerio, comentando:

A principios de 2018 el Cementerio platense fue declarado por la Legislatura bonaerense Patrimonio Cultural y Monumento Histórico de la Provincia. Por entonces se destacaba que se trata de una construcción que “vio la luz en el preciso nacimiento de la ciudad capital de nuestra provincia, y actúa como un resguardo de los monumentos y los nombres de las personas que allí descansan” siendo todo esto “gran parte del devenir de la historia platense”. En el proyecto a partir del cual se lo declaró patrimonial, se destacaba que en la necrópolis local descansan personalidades tales como el poeta Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte), el científico Florentino Ameghino, el dirigente radical Ricardo Balbín, el doctor Alejandro Korn, el general Manuel Hornos, el científico Ricardo Maliandi, el escritor Manuel Puig, el artista Juan José (Pepe) Podestá, entre otros, y algunos de ellos tienen bóvedas familiares que son “activamente visitadas por los platenses”. “Tiene características arquitectónicas que lo destacan, especialmente en el pórtico de ingreso y en muchas de sus bóvedas con estilos neoclásico, neogótico, art nouveau, art decó y neoegipcio, lo que lo convierte en un hito patrimonial, un notable acervo cultural e histórico que hay que conservar para la posteridad”, resaltó en su oportunidad, el diputado Diego Rovella, autor, en 2018, de la iniciativa legislativa. (El Día 6 de noviembre de 2019)

Recientemente por decreto municipal 2109 del 16 de junio de 2023, el intendente Julio Garro declaró a la ciudad de La Plata como ciudad masónica, para mejorar la actividad turística. Consideramos importante esta declaratoria porque, más allá de su utilidad económica, visibiliza el valor simbólico intangible de la planificación masónica de la misma, tan negado a través del tiempo.

Persiguiendo la Autonomía Ciudadana: La Creación de una Nueva Sociedad Civil Independiente

Durante la gestión del Intendente Garró, y tras un conflicto de intereses para con la administración del cementerio con el entonces director, los materiales y herramientas del equipo fueron retenidos. Las diferencias condujeron a una interrupción de las visitas guiadas por nuestra parte, aunque los trabajos de investigación y docencia universitaria sobre la temática prosiguieron.

La imposibilidad de acceder al campo de estudio para cualquier miembro del equipo y de la asociación civil Amigos del Cementerio Municipal de La Plata condujo a la necesidad de replantear nuevas estrategias. Es así como durante el año 2018 algunos miembros de la primea sociedad se reorganizaron en la asociación civil Colectivo Cultural para el Estudio de las Necrópolis y el Arte Funerario. Esta agrupación surge sin necesidad alguna de intervención de la universidad, salvo en el saber que como académicos hemos de construir sobre el tema y que, a su vez como nuevos responsables de esta posta, deciden comunicar en una nueva edición de las visitas guiadas.

Optan asimismo por elaborar el libro “Ciudad y Necrópolis: las huellas de la masonería en La Plata” (Espinosa y Mársico, 2021), el cual refleja las investigaciones gestadas a lo largo del desarrollo de los proyectos arriba mencionados, comunicadas de modo ligero y asertivo para el público general. Algo similar sucede con la obradel escritor platense Nicolás Colombo (Colombo, 2016, 2018), quien supo articular sus propias interpretaciones con las construcciones realizadas por la universidad. Este autor por su parte, sin tener una vinculación directa con las asociaciones civiles del cementerio, tiene una amplia trayectoria comunicando en diversos espacios y plataformas los estudios antropo-históricos-arqueológicos sobre el cementerio y la ciudad en general.

Métricas sobre el impacto de la actividad de la UNLP en la comunidad: Primeros esbozos

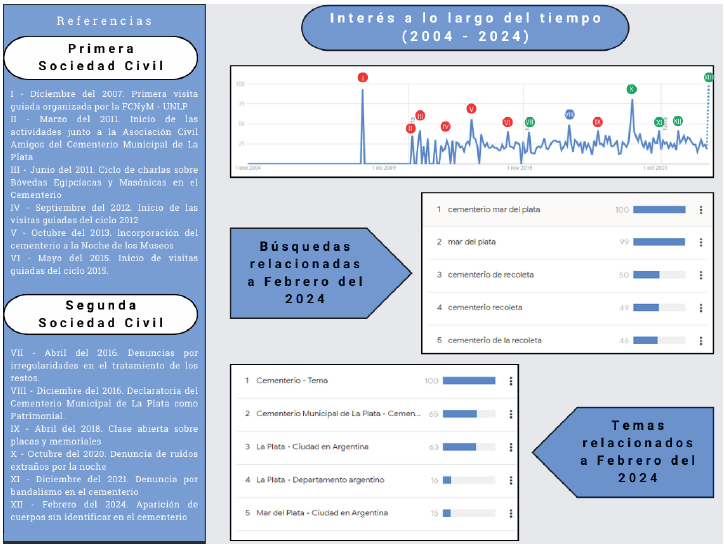

Si bien no podemos realizar una extrapolación lineal de los resultados, especialmente porque no nos ha resultado posible llevar un registro pormenorizado de los visitantes, nos parece relevante la aplicación de la herramienta Google Trends, la cual nos permite visualizar el grado de interés virtual que el Cementerio Municipal de La Plata ha tenido a lo largo de los años desde el 2004.

Esta herramienta permite explorar y analizar los patrones de búsqueda de palabras clave y temas a lo largo del tiempo. Centrándonos en Argentina y en el lapso que abarca el inicio de los primeros proyectos del equipo a la actualidad, es que pudimos elaborar el gráfico siguiente que representan la popularidad relativa de las palabras clave a lo largo del tiempo. En nuestro caso, medimos la relevancia en las búsquedas del Cementerio de La Plata (siendo ésta la variante más popular antes que “Cementerio Municipal de La Plata”), observando picos de búsqueda, estacionalidad y cambios en la demanda significativos (Figura 5).

Figure 5 Graph with references about the interests of Internet users from 2004 to the present according to the Google Trends tool.

La herramienta utiliza una escala de 0 a 100 para medir la popularidad relativa de una búsqueda, descartando aquellas repetidas por la misma persona en un corto período. Con el fin de identificar qué búsquedas fueron las predominantes en cada pico señalado, se realizó un recorte pormenorizado con la misma utilidad en cada uno de los puntos señalados. De tal manera, se correlacionan los intereses de las personas que indagan la temática con las referencias periodísticas del momento seleccionado, tomando a su vez aquellas plataformas que más impacto han tenido en cada instantánea tomada.

En concordancia con la primea visita guiada organizada desde la FCNyM, observamos un pico del 100 de interés en el tema en las diversas plataformas sondeadas por Google. Este valor destaca por sobremanera en comparación a la planicie antecesora y sucesiva. Sólo es a partir de marzo del 2011 cuando comienza a notarse un incremento y sostenimiento de las métricas con picos coincidentes con el anuncio o ejercicio de visitas guiadas, muestras fotográficas y obras de teatro organizadas en el predio del cementerio, pero dentro del encuadre de la Sociedad Civil Amigos del Cementerio de La Plata. Asimismo, se entrecruzan con picos relacionados a notas periodísticas que refieren a “gritos misteriosos”, a la declaratoria patrimonial y en tercer lugar al descuido de las instalaciones.

En los picos señalados con los números del I al VI y el IX (en rojo), podemos identificar una correspondencia entre las visitas guiadas convocadas por el equipo de investigación en conjunción a la municipalidad y la asociación civil Amigos del Cementerio Municipal de La Plata y las búsquedas efectuadas (El Día, 2 de noviembre de 2009, 31 de julio de 2011, 30 de diciembre del 2012, 27 de noviembre de 2013; Asociación Amigos del Cementerio Municipal de La Plata, 2012a, 2012b, 2012c). En el caso IX inferimos que corresponde a la incorporación del Cementerio Municipal platense a las clases abiertas dictadas por parte del Dr. Lázzara dentro de su propio espacio, el cual coincide para con el período y la temática de trabajo. Cabe destacar que estas publicaciones en línea citadas no son las únicas, sino que representan en términos muy generales, los registros digitales sobre lo publicado en redes para los momentos en el que se registran los máximos señalados.

Esta afirmación cobra peso al visualizar que entre los temas y búsquedas asociadas hechas por lo usuarios que consultaron sobre el cementerio local para esta cronología, aparece el interés por la ciudad así también otros cementerios patrimoniales como el de La Loma en Mar del Plata y el de la Recoleta, otros cementerios con valor patrimonial socialmente reconocido y académicamente intervenidos por otros grupos.

Entendemos, además, que estas herramientas no representan la totalidad del impacto de nuestras acciones, ya que existe y más aún para los inicios de la década del 2000, una gran parte de la ciudadanía que no participa de modo activo en el mundo informático.

Si bien las intervenciones del equipo continuaron a lo largo de los años que siguieron, es notable el giro en las búsquedas que se da mientras más nos acercamos a la declaratoria de patrimonialización a nivel provincial (en azul) (Infoplatense 29 de enero de 2018). En el tiempo que siguió, el interés se mantuvo en valores similares, sin embargo, las publicaciones con mayor grado de alcance en este momento resultan ser aquellas que reflejan diversas denuncias por la comunidad platense acerca del descuido del espacio por parte de la administración municipal en los picos VII, XI y XIII (Nicosia, 2016; El Día 24 de diciembre de 2021; El Día 21 de febrero de 2024), como así también el mal manejo de los cuerpos y su identificación. A la vez, en el 2020 observamos el mayor pico de interés relacionado a lo que se catalogó desde los periódicos como un fenómeno paranormal (que sin duda no fue el único descripto en la historia del cementerio, tal como nos ilustran Sempé y Flores, 2011) identificado en el pico X (La100 4 de octubre de 2020).

Es interesante también mencionar el surgimiento de notas recopilando la historia de los ciudadanos del Gran La Plata, quienes se narran explicitando su vinculación al primer cementerio platense en el pico XII (Hoy 5 de diciembre de 2021; El Día 20 de diciembre de 2021)

Lo Patrimonial en lo Jurídico. Pendientes

El aporte al conocimiento patrimonial realizado por la etapa de investigación posibilitó implementar acciones concretas para redireccionar el uso del cementerio por parte de un público demandante de conocimiento, convirtiéndolo en un nuevo nodo de información cultural y turística regional. Las visitas guiadas, enriquecen tanto al visitante mediante el conocimiento de diferentes perspectivas sobre los bienes culturales como al equipo de investigación y a la comunidad académica general, permitiéndonos plantear nuevos interrogantes y la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación de los resultados. La preservación del patrimonio funerario posibilita considerar al cementerio como un museo al aire libre (Viera, 2005) representativo de la historia sociocultural de la ciudad, las ideas y costumbres imperantes en las distintas épocas desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad y sus cambios.

Consideramos que la valorización patrimonial del cementerio mejorará la calidad urbana de la población aledaña, mediante las oportunidades que derivan del apropiarse de un espacio público relegado y considerado tabú o como una herramienta de disciplinamiento/ hostigamiento laboral por algunas dirigencias políticas.

Factores contrarios a las acciones positivas para su mejoramiento es el creciente vandalismo de robo de placas y objetos de bronce, roturas intencionales de mausoleos y el deterioro propio del correr del tiempo alimentado por el descuido y olvido del espacio. Lo mismo entendemos que comienza a reescribirse al observar que existen actividades de restauración y mantenimiento de bóvedas y panteones sociales en el sector fundacional que son Patrimonio Histórico por parte de algunas asociaciones. Sin embargo, es innegable el abandono en el pórtico principal de acceso al cementerio por parte de la Dirección del Cementerio, como así también de bóvedas particulares por parte de los propietarios de aquellas. Posiblemente la situación económica del país impacte en la necesaria actividad de mantenimiento. Es importante señalar que estas construcciones funerarias constituyen un patrimonio en riesgo, pues están sujetas a los avatares y vaivenes económicos de las familias propietarias, ya que se inscriben en la esfera del derecho privado y como tales pueden ser vendidas recicladas o destruidas.

Por otro lado, es innegable que la Dirección Municipal de Preservación del Patrimonio no ha puesto el énfasis necesario de preservación y no se han hechos los estudios de impacto que dicta la norma 11.723, no habiéndose organizado el archivo histórico ni contratado personal idóneo para su conservación.

Reflexiones Finales

En esta línea, consideramos oportuno revisar los itinerarios ideológicos desarrollados en torno a nuestra trayectoria académica al analizar las prácticas y producciones intelectuales que nos conciernen. Estrategias que han de centrarse en la intervención en el espacio público y en el diálogo extraacadémico en particular en virtud de lograr una ciudadanía que incorpore en su identidad la necesidad de defender y conservar los espacios de memoria que los constituyen. Entendemos que dicha perspectiva de trabajo posibilitará poner sobre el tablero el rol que como intelectuales del campo de la antropología tenemos para con el saber popular y, por lo tanto, sobre la sociedad en la que nos desenvolvemos.

Esta propuesta de análisis también nos permitió problematizar acerca de cómo, en qué condiciones institucionales y bajo qué fines o intereses, se produce, comunica y fomenta el conocimiento institucionalizado por nuestro equipo de investigación y el cual se encuentra inserto en la Universidad Nacional de La Plata. En relación con esto último, que sean los propios investigadores quienes participen activamente en la comunicación posibilita contar con una mayor presencia en la sociedad, no sólo circunscribiéndonos a los ámbitos estrictamente eruditos que han sido espacio tradicional para compartir avances de investigaciones.

Con ello se procura ofrecer a la comunidad general herramientas teórico-metodológicas para conocer y discutir las prácticas humanas en torno a las representaciones de la muerte y sus expresiones materiales, permitiendo problematizarse acerca de aquellas políticas individuales y comunales que se desarrollaron en la ciudad de La Plata tendientes a conservar la memoria local.

Esto se vuelve particularmente necesario en un contexto en el que las vinculaciones con el pasado se vuelven más laxo en la modernidad líquida, donde el olvido se considera un requisito para el éxito social (Bauman, 2015), y donde la muerte está atravesada por políticas de desmaterialización, desplazamiento y desocialización (Baudry, 2006).

Finalmente, si bien aún en ciernes, la implementación de estudios que nos permiten analizar el interés poblacional a partir del registro digital es que podemos aventurar una doble reflexión final: En primer lugar, que nuestro rol como académicos ha sabido tener un primer impacto de relevancia, pero el mismo se vuelve infructuoso en lo social si no se interpela a la comunidad. Derivado de ello nos acercamos a la segunda reflexión, la labor académica cobra sentido y se sostiene cuando interpela a los habitantes de la ciudad, permitiéndonos un progreso que trasciende la replicación de prácticas tales como la elaboración de artículos académicos y su comunicación en espacios cerrados al público general.

Vale destacar que, a partir de la patrimonialización del cementerio, lo que nos muestran las métricas es que el impacto de los informes periodísticos sobre malos manejos de los cuerpos y de las estructuras, se relacionan con una mayor preocupación por su conservación y buena gestión, como así también de la construcción de cierto imaginario en torno al más allá y apariciones fantasmagóricas.

Este posicionamiento, al revincular a la ciudadanía con su historia, si bien no detiene el avance de las transformaciones sociales, nos permitió rescatar junto a la comunidad el valor patrimonial funerario histórico y actual, reconstruyendo los procesos de cambio que transforman el testimonio de épocas pasadas. Esta visibilización de la importancia del cementerio y la vinculación de la ciudadanía para con su historia, posibilitó articular las demandas de la población platense con las dirigencias políticas municipales y provinciales, logrando la declaración del predio fundacional del cementerio como Patrimonio Cultural y Monumento Histórico Provincial, al Casco Histórico del Cementerio Municipal de La Plata. Este proyecto es sancionado por ley 15.019 en el 2016, y Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Ambiental y Cultural el Área Histórica del Cementerio Local en el 2018.

Por lo tanto, caracterizar y abordar al patrimonio funerario como política e históricamente construido, donde la academia juega un rol fundamental en esta vinculación, nos ha permitido plantear estrategias para que la ciudadanía se (re)apropie de un espacio simbólico constitutivo de su identidad. Como grupo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, apuntamos co-construir el saber con la comunidad a la que servimos y establecer un diálogo activo, abierto y sistematizado con los habitantes de La Plata con el fin de enriquecer la historia de la ciudad y lograr construir una ciudadanía comprometida con su historia, mediando entre los intereses del sistema académico y las demandas de la población al intervenir en las agendas de gobierno.