Introducción

El sistema de riego de Mendoza (antiguo valle de Guentata) y las diversas categorías de canales y acequias que lo componen no solo constituyen un símbolo de la cultura local sino también el fundamento de la economía agrícola colonial y moderna de la provincia. Lejos de ser un aporte occi dental, su origen en la región se remonta a la época prehispánica ( Mayntzhusen, 1968; Gambier, 1977) y algunos sistemas hídricos indígenas presentan una signifi cativa complejidad ( Damiani, 2002; Da miani & García, 2011; García & Damiani, 2020). En Mendoza, la documentación histórica tradicionalmente conocida (fundamentalmente las actas capitula res locales) ofrece numerosas menciones sobre las acequias principales del sistema de riego de la ciudad en la época colonial, pero la falta de mapas antiguos impedía localizarlas en relación a la topografía moderna. Zuluaga (1964) brindó una primera opinión sobre los canales de la épo ca fundacional, aunque no avanzó sobre su localización geográfica. La propuesta específica de un modelo general de la irri gación temprana correspondió a Ponte (2005, 2018). Esta aproximación carto gráfica se basó en la información conte nida en mapas y planos de los siglos XVII a XIX, con traslado a la geografía actual.

Recientemente, la aplicación de un enfoque histórico a nuevas fuentes de datos ( Palacios, 2018) ha permitido ela borar las bases para la evaluación de la información hasta ahora aceptada y para el desarrollo de un nuevo modelo que reconstruye con mayor precisión la ubi cación de las acequias que recorrían el área fundacional de Mendoza y sectores aledaños. En el presente trabajo se pre senta una nueva propuesta sobre la dis tribución del sistema de riego del valle de Guentata, surgida del análisis articulado de datos históricos y se discute esta in formación a partir de los antecedentes disponibles.

Material y Método

El trabajo se basa en el manejo articulado de una amplia base de datos proveniente de documentos históricos obtenidos en el Archivo General de Mendoza (AG Mza), en el Archivo Nacional de Chile (ANCh), en el Archivo General de Indias (AGI) y en publicaciones previas. La do cumentación consultada es muy amplia y comprende actas capitulares, testamen tos, cartas de ventas, mensuras, juicios, capellanías, mercedes de tierras y encomiendas. Además, han sido consultados todos los mapas y planos disponibles, gran parte de ellos publicados por Ponte (2005). La base del método consiste en la sucesiva agregación y articulación de datos nuevos con otros cuya ubicación espacial sea conocida. En el presente caso, el hito geográfico de referencia es la plaza fundacional de 1562, cuya coinci dencia con la actual plaza Pedro del Cas tillo ha sido probada tanto documental como arqueológicamente ( Bárcena & Schávelzon, 1991). Dada la precisión de gran parte de los datos de base, la recons trucción resultante disminuye significa tivamente la subjetividad y el margen de error de las localizaciones propuestas y ofrece la posibilidad de contrastación diacrónica con información de distintos momentos históricos.

Antecedentes

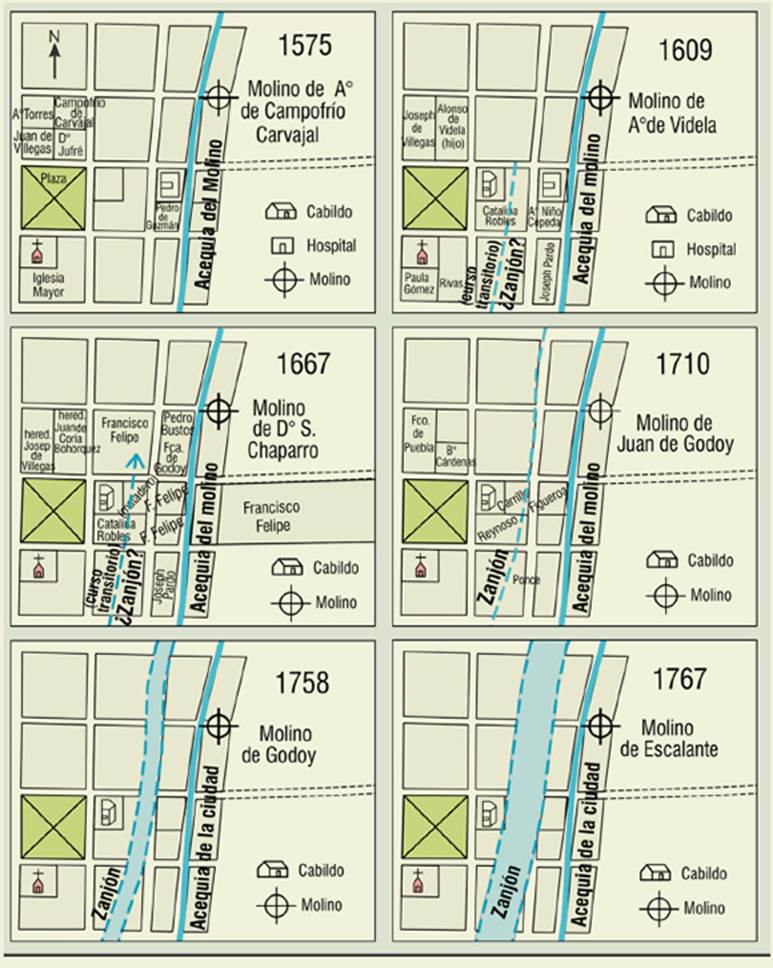

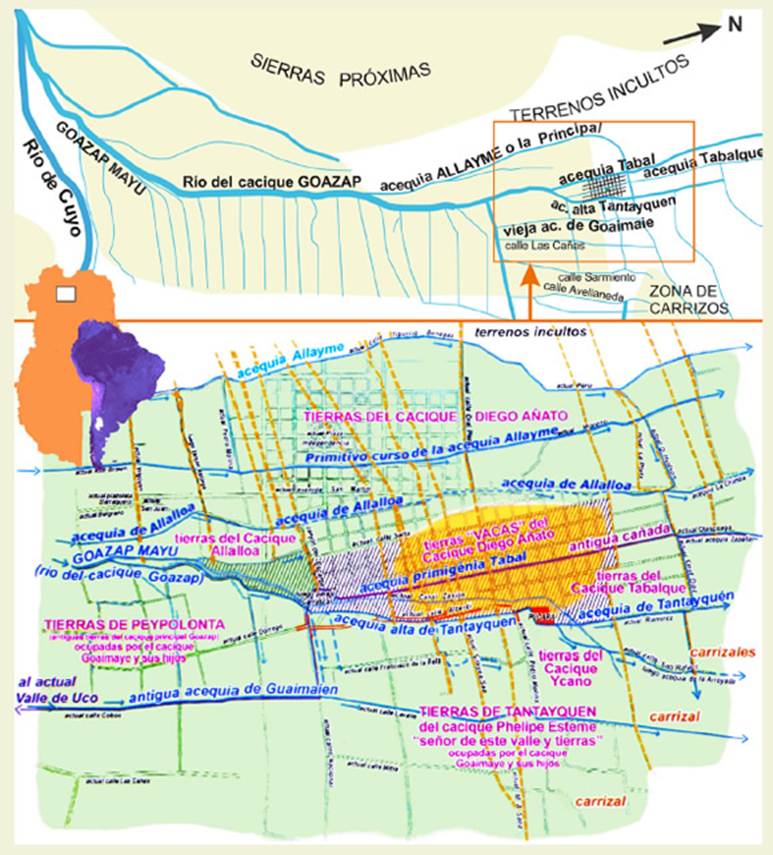

A partir de planos históricos fechados entre 1754 y 1912, y teniendo en cuenta la urbanización moderna e información relevante de algunos documentos coloniales, Ponte (2005, 2018) propuso un esquema de distribución de las principa les acequias mendocinas del siglo XVI. El resultado muestra para la Mendoza de ese siglo un territorio atravesado de sur a norte por un grupo de canales cuya propiedad y manejo correspondían a los caciques más importantes de la zona ( Fi gura 1).

Figura 1 : Ubicación del canal principal y de la red de acequias secundarias que regaba la ciu dad de Mendoza hacia 1561 según Ponte (modificado y compuesto a partir de mapas de Ponte, 2005: 39 y 41). Figure 1: Location of the main canal and the network of secondary ditches that irrigated the city of Mendoza around 1561 according to Ponte (modified and composed from maps by Ponte, 2005: 39 and 41)

Según este modelo, la fuente de ali mentación de todo el sistema era el Goa zap Mayu o “río del cacique Goazap”, cuya toma estaba en el río Mendoza. Este curso tenía un tramo inicial con rumbo general SW-NE y luego se dirigía hacia el norte. Del río Goazap se desprendía ha cia el nor-noroeste la acequia de Allayme (o “principal”), que terminaba regando las tierras del cacique Añato, en las que se habría fundado Mendoza.

El segundo tramo del río Goazap lle gaba hasta un punto en el que se abría un canal de Desagüe hacia el este, que desembocaba en un sector de ciénagas ubicado al NE de la ciudad. Desde su derivación hacia el desagüe, el Goazap Mayu desaparecía y se bifurcaba en dos brazos: uno occidental, llamado acequia de Tabal, y otro oriental denominado “acequia alta de Tantayquen”, que corría por la actual calle Alberdi ( Ponte, 2005). Debido a la altura de la acequia de Tanta yquen, en sus inicios la ciudad se regaba a partir de esta hacia el oeste, por lo cual este curso habría sido conocido también como “Acequia de la Ciudad”. A su vez, del sistema del Desagüe salían varias acequias hacia el norte, entre ellas la de Guaimaien, que habría presentado tres cursos diferentes entre los siglos XVI y XIX. La acequia Tabal habría corrido por la actual calle Ituzaingó (que en varios documentos aparece mencionada como “la Cañada”) y los españoles la habrían desplazado algunas cuadras hacia el oes te, en coincidencia con la actual calle Sal ta ( Ponte, 2005).

Otro mapa de la misma obra de Ponte (2005) agrega dos cursos de agua en la zona de la ciudad -un “primitivo curso de la acequia Allayme” y una “acequia de Allalloa”-, y hace coincidir el recorrido de la acequia de Guaimaien hasta 1561 con la actual calle Lavalle de San José ( Figura 1).

Un aspecto de gran interés es que se gún esta propuesta todo el trayecto del actual Canal Zanjón Cacique Guayma llén coincidiría con la “Acequia Grande de la Ciudad”, o “Acequia de la Ciudad” o “Goazap Mayu”. El curso actual del Ca nal Zanjón frente al área fundacional se habría formado a partir de 1757 ( Ponte, 2005), por efecto de una “seguidilla de aluviones” que habría asolado la ciudad. Esa zanja, a su vez, habría interrumpido el riego desde la acequia de la Ciudad y habría encauzado las aguas que antes dis currían por ella ( Ponte, 2005), causando destrozos al Cabildo colonial durante el siglo XVIII, según consta en algunas ac tas capitulares.

Finalmente, otro punto importante es el vinculado con el Tajamar. Según Pon te (2005) “no aparece un motivo cierto y preciso de su aparición” y esta “no po dría ser anterior a 1754”. La razón, para este autor habría sido “la necesidad de suplir el primigenio abastecimiento de la Acequia de la Ciudad” y que esa nueva fuente (cuyo curso coincidiría parcial mente con las calles San Juan, Primitivo de la Reta y San Martín) surtiera además a la ampliación del casco urbano hacia el oeste.

Como alternativa a la interpretación de Ponte, Palacios (2018) y Palacios y García (2021) realizaron una búsque da sistemática de información sobre la irrigación prehispánica tardía y colonial temprana, cuyos resultados fueron rees tructurados y profundizados para cons tituir la base de la presente propuesta.

Resultados

El modelo presentado en este trabajo se basa en un conjunto de datos precisos que permite localizar los cursos de agua más importantes señalados por la prime ra descripción local sobre el tema. Según un acta capitular de diciembre de 1566, las principales acequias de Mendoza eran cuatro: la de Allalme, la de Tabal [roto] e, “la que pasa por este pucara” y la de Goa ymaye (Academia Nacional de la Histo ria, 1945). Dado que otra acta del 8 de enero de 1566 menciona que el límite occidental del ejido de la ciudad era “la acequia principal de Tabalque” (Larraín, 1906), que el nombre de la tercera ace quia en el acta de diciembre está roto pero termina en “e”, y que, a diferencia de “Tabalque”, el nombre “Tabal” no apa rece mencionado en la documentación colonial, resulta claro que no existió una “acequia de Tabal”, sino que la alusión siempre es a la de “Tabalque”.

La ubicación de la acequia de Tabalque

Aclarada la confusión sobre la presunta acequia de Tabal, es necesario ubicar la correspondiente a Tabalque. Una carta de permuta de 1595, entre Alonso de Reynoso y Gregorio Morales de Albor noz, muestra que este tenía dos cuadras que lindaban por el oeste con la acequia de Tabalque y por el este “con el camino real que sale de esta ciudad a Santiago de Chile” 1. Además, estas cuadras lindaban con la del convento de Santo Domingo y con la “calle real que sale de la ciudad, a la viña del dicho capitán Antonio Chacón”. Estas tres referencias (camino a Chile, convento y acequia) tienen ubicación co nocida. El camino a Chile coincidía con la actual calle Ituzaingó, y pasaba por el costado oeste de la plaza fundacional, como señala claramente una mensura de los jesuitas de 1671. De acuerdo con este documento, cuando el alcalde Chi rinos vincula el mojón principal con la esquina de la plaza de la ciudad, lo hace siguiendo “la calle principal que llaman de la cañada por donde de ordinario se entra de Chile y se sale mirando hacia el norte” 2. Como se observa en el plano de los Bethlemitas de 1764 ( Ponte, 2005), el convento de Santo Domingo estaba a dos cuadras de por medio con respecto a di cha plaza, sobre el lado septentrional del “camino real” mencionado (que limitaba la plaza por el norte). Finalmente, por un acta capitular de 1629 sabemos que una “acequia de la ciudad” atravesaba la cuadra de los dominicos, y como estos la tapaban el agua se derramaba por las ca lles y llegaba hasta la plaza. Por lo tanto, de estos datos se infiere que esta acequia que atravesaba de sur a norte la tercera cuadra al oeste de la plaza (probable mente muy cerca de la actual calle Salta) era la de Tabalque. Esta, entonces, no co rría por la actual calle Ituzaingó (que en realidad era el camino a Santiago), sino cerca de la calle Salta, donde Ponte su pone que habría sido trasladada por los españoles. Al respecto, la inestabilidad regional en la época de la fundación de Mendoza era muy grande debido a las luchas políticas que tenían lugar en Chi le ( Cueto, 1991, 1999; Palacios, 2018), a lo que debe agregarse el despoblamien to que sufrió la ciudad debido a que la mayoría de sus vecinos se trasladó muy pronto a Chile para ayudar en la guerra contra los araucanos. Por otra parte, el foco de atención en esta época muy tem prana de la colonización local estaba en el desarrollo de las propiedades rurales, otorgadas a través de mercedes reales, y no en la evolución de las construcciones de la traza fundacional ( Palacios, 2018). Por lo tanto, es imposible que los pocos vecinos remanentes entre 1561 y 1566 emprendieran obras de infraestructura de mediana y gran escala (por ejemplo, cambios significativos en el sistema de riego), de las cuales, además, no se en cuentran menciones documentales.

La acequia del pucara

La otra acequia que enmarcaba la ciudad (por el este), era la “que pasa por este pu cara”. También en este caso, Ponte (1987) sugiere que esta acequia fue abierta por los españoles, pero su envergadura e importancia, además del contexto po lítico señalado, indican claramente que se trataba de un curso preexistente. Y aun cuando hay divergencias en cuanto a su ubicación y origen ( Bárcena, 1992; Cueto, 1991; Ponte, 2005; Palacios 2018), todos los autores sitúan el menciona do “pucara” al noreste de la ciudad, y la acequia sobre el costado oriental de la misma. Pero un dato significativo que ha pasado casi inadvertido es el frecuente cambio de nombre de esta acequia ( Pala cios, 2018). De hecho, solo se menciona como “la que pasa por este pucara” en el acta de 1566. Ese mismo año, otro do cumento hizo referencia al nombre in dígena de ese canal: “acequia de Anato”. Al respecto, Juan de Villegas solicitó a la autoridad “se me haga merced, como corre su dicha mi chacra y las acequias de los caciques Toaymaye [Goaymaye] y Anato” 3.

Una capellanía de Beatriz de Mercado de 1602 vinculó a su vez la “acequia que va a los indios de Anato” con el “molino de Videla”, ya que ambos se encontraban “arriba” de una misma viña 4. Esta cone xión es muy importante, ya que durante décadas hubo un solo molino cerca de esa acequia, por lo que esta era conocida como “del molino”. Se trata del que ori ginariamente pertenecía a don Alonso Campofrío de Carvajal, quien en 1572 lo vendió a Alonso de Videla 5. Falle cido en 1583, lo heredó su hijo Andrés de Videla, que en 1623 lo entregó como dote a su hija 6, que se casó con el alfé rez Domingo Sanches Chaparro. El hijo de este lo vendió posteriormente a Juan Godoy del Castillo, quien lo mencionó en su testamento 7. Por estos sucesivos cambios, el mismo molino fue conocido en distintos momentos como “de Vide la”, “de Chaparro” y “de Godoy”. Luego se sumaron otros molinos, y consecuen temente la acequia pasó a ser conocida también como “de los molinos”. Así, un acta de junio de 1664 trata el tema de la limpieza de las acequias que inciden sobre la ciudad: la “acequia principal de los molinos” y la “acequia de Tabalque” 8. Este documento no deja duda acerca de cuáles eran las dos acequias que incidían en la ciudad.

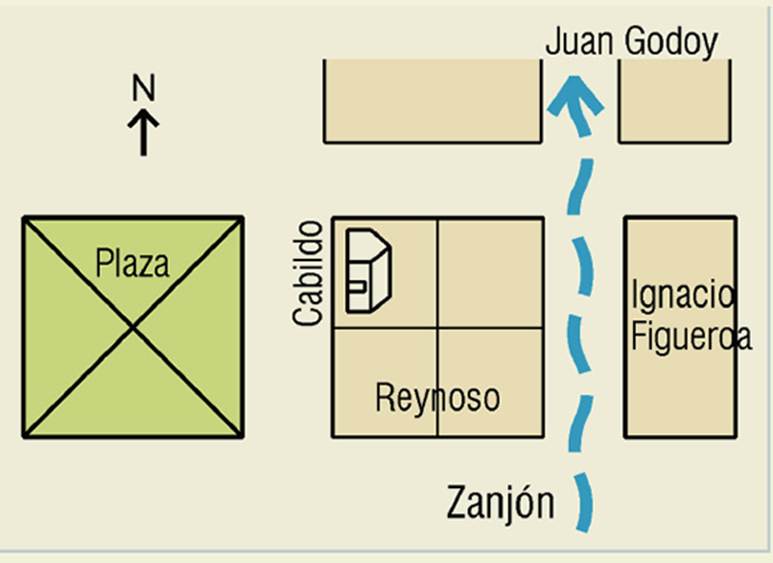

Pero ¿por dónde corría la acequia de Anato, del molino o de los molinos? Esta ubicación es brindada por el testa mento de Ignacio de Figueroa, en el que este declara dos solares que lindan por el sur con “casas del capitán Francisco de Videla”, por el norte “calle en medio con la que sale de la plaza para la puente del molino”, por el este “con la misma ace quia del dicho molino” y por el oeste “ca lle en medio con la vivienda de los Ca rrillos” 9. La vivienda de Andrés Carrillo estaba “en un solar que está a espaldas de las casas de cabildo” y un zanjón la se paraba del solar próximo por el este, se gún consta en el documento de compra al capitán Ginés de Salinas 10. De acuer do con toda la información anterior, la acequia del molino se ubicaba a media cuadra (un solar) de la vivienda de Ca rrillo y a una cuadra y media de la plaza ( Figura 2).

Figura 2: Ubicación de la acequia del molino con respecto a la plaza fundacional. Figure 2: Location of the mill ditch with respect to the foundational square

Por lo tanto, habría estado a unos 200 m al este de la plaza, esto es, a aproximadamente 50 m al este de la traza de la actual calle Alberdi.

Posteriormente, una Información de 1680 deja claro que a esa fecha eran tres los molinos que estaban sobre la men cionada acequia. Se trata de parte de un litigio entre Juan Moyano de Aguilar y doña María de Villoldo, quien se oponía a que aquél instalara un molino sobre la acequia del Tajamar: “la dicha ciudad de Mendoza sin el dicho molino de la nueva obra, tiene otros tres a la parte de arriba por donde viene la acequia que común mente llaman de los molinos que corre por un costado de la dicha ciudad” 11. En este mismo documento, el testigo Juan Godoy del Castillo afirma que “en la di cha acequia que corre al costado oriente en la dicha ciudad hay tres molinos”, y Juan Moyano de Aguilar aclara que “de los tres molinos antiguos de la dicha ciu dad el uno de ellos está muy maltratado y de poco servicio y todos descienden de una misma acequia”.

Unos 1000 metros al sur de la plaza, según un testigo de un pleito de 1740 en tre el Convento de San Agustín y el veci no Guiñazú, “la acequia de los molinos, corría antiguamente por la calle o inme diata a la calle que solía haber inmediata, al Carrascal, y que es la calle derecha que sale de la plaza, por la puerta de la igle sia mayor” 12, o sea la actual calle Ituzain gó. Otro testigo añadió que debido a las inundaciones que asolaban la ciudad, la acequia fue corrida hacia el este por el al calde Franco Núñez (a poco más de una cuadra según un documento de 1754 13).

Por otra parte, el estudio de propie dades de los siglos XVII y XVIII sugiere que, a partir de unas pocas cuadras al norte de la altura de la plaza, la acequia del molino torcía su rumbo hacia el no reste ( Palacios, 2018). Este cambio de rumbo es confirmado por el testamento de Juan de Puebla Reynoso, hijo de Gre gorio de Puebla. Según el documento, una vieja viña de este se extendía entre la “calle Larga” (actual Pedro Molina) por el sur y la acequia del molino por el norte 14.

Además, una mensura realizada por los jesuitas en 1671 señala que “la dicha ace quia (…) es la misma alta de todas que se hallan por allí donde iban las aguas que salían del molino del maestro de campo Domingo Sanches Chaparro (...) que a su principio parece corre hacia el norte y luego tuerce y va caminando hacia el oriente” 15. Precisamente por dar salida a las aguas del molino, un documento de 1683 la menciona como “la acequia del Molino o desagüe” 16.

Finalmente, un documento de 1703 permite comprobar la identificación de esa acequia “alta de todas” con la de Ana to, del molino o de los molinos. En esta pieza, la “acequia del cacique Anato” será llamada también “acequia alta”: “las di chas tierras según los títulos lindan por la parte del poniente con la acequia alta (…) que ordinariamente ha oído decir es la acequia del cacique Anato” 17. Excep cionalmente, en 1713 esta acequia tam bién aparece mencionada como “de los Sauces” ( Palacios, 2018:577).

Los datos anteriores no solo reflejan el cambio de nombre de una misma ace quia a través del tiempo sino también la perduración del uso de distintos nom bres en una misma época según la infor mación disponible por cada uno de los actuantes.

La acequia de Allalme

Confirmada la ubicación central de las acequias de Tabalque y de Anato/pucara/ molinos, resta localizar las dos principa les externas a la ciudad. Una de ellas es la de Allalme. Esta acequia es mencio nada en diversos documentos, pero solo en un par del siglo XVIII encontramos datos que permitan aproximarnos a su ubicación. Uno de ellos es una carta de venta de un terreno de 8 cuadras, tran sacción realizada en 1725 por Nicolás Gómez Pardo y su esposa a favor de Ma nuel Zapata Mayorga 18. Los límites oeste y este de este espacio son “la acequia de Allayme” y la “acequia de Tabalque”, res pectivamente. Asimismo, el testamento de Gines de Salinas de 1722 hace alusión a otras tierras de 8 cuadras de largo “de oriente a poniente, que están en medio de dos acequias que son la acequia de Tabalque y la de Allalme” 19. Sin embar go, a principios del siglo XVIII la antigua acequia de Tabalque no funcionaba, ya que estaba cegada por lo menos desde mediados del siglo anterior. Por lo tan to, es posible que en estos documentos se continuara llamando “Tabalque” a la acequia del Tajamar. Esta perduración del nombre se debió probablemente a que esta se había abierto precisamen te para contrarrestar los problemas de inundación causados por la acequia de Tabalque, agravados (como ya se ha se ñalado) por el hecho de que los domini cos no querían permitir su paso a través de su cuadra. La nueva “acequia del Ta jamar” se abrió paralela a la de Tabalque, hacia 1640 20, y pasaba a dos cuadras al oeste del convento de Santo Domingo 21, lo que coincide aproximadamente con la actual avenida San Martín.

Si esta interpretación es correcta, dado que las 8 cuadras representan unos 1000 metros, la ubicación de la acequia de Allayme habría coincidido con la de la actual calle Belgrano. Este posiciona miento es avalado además por el plano topográfico de Mendoza de 1802 ( Ponte, 2005:152), ya que, utilizando la escala gráfica de este plano, la acequia de Allay-me pasaba a unos 1300 m de la cuadra del convento de Santo Domingo, que es donde discurría la acequia de Tabalque.

La acequia de Guaymaye

La de Guaymaye era la más oriental de las cuatro acequias principales. Según una carta de permuta y venta hecha en 1595 por Alonso de Reynoso y Gregorio Morales de Albornoz, este adquirió unas “tierras y chacras la cuales caen media le gua de esta ciudad poco más o menos y lindan y cabecean las dichas chacras en la acequia de Guaimayen” 22. Poco después, en 1610, el gobernador de Chile, Alonso García Ramón, le otorgó a Bartolomé de Rojas y Puebla una merced de 100 cua dras contiguas a la ciudad por el este. Estas tierras limitaban con “la acequia de Goaymaye a la banda del este” 23. Rojas y Puebla vendió 98 de esas cuadras ese mis mo año a su primo Gregorio de Puebla. Su hijo Juan de Puebla y Reynoso heredó la mayor parte de la merced y la entregó en dote a su hija en 1690, cuando esta se casó con Simón de Lima y Melo. Estas son las tierras objeto del litigio entre los sucesores de Lima y Melo y los de Juan de Miranda, que darán lugar (entre otros do cumentos) a una mensura de 1764. La re construcción digital del plano correspon diente a esa mensura 24 ( Palacios, 2018) permite posicionar confiablemente las 98 cuadras mencionadas. Adicionalmente, la comparación con el plano de Gutiérrez de 1846 ( Ponte, 2005:168) permite ubicar la plaza y comprobar que la “calle larga” de 1764 es la llamada “Pedro Molina” en la actualidad ( Figura 3).

Figura 3: Ubicación de las 98 cuadras vendidas a Gregorio de Puebla en 1610 y de la acequia de Goaymaye. Figure 3: Location of the 98 blocks sold to Gregorio de Puebla in 1610 and the Goaymaye canal

Conocida la ubicación de la plaza, una superposición del plano con respecto a la imagen satelital de la zona permite observar que el curso de la “acequia de Guaymaye” coincidía aproximadamente con el de la actual calle Allayme. Esta localización es confirmada por la com paración con el plano de 1802, en el que aparecen tres cursos desprendidos de un “desagüe”, que coincidirían con las actua les calles Allayme, Sarmiento y Avella neda del departamento Guaymallén. La información analizada permite propo ner no solo que el curso de la acequia de Guaymaye habría coincidido con el de la calle Allayme, sino que además no tuvo variaciones esenciales entre 1595 y 1802, y por lo tanto no habrían existido tres cauces sucesivos con ese nombre, como propusiera Ponte (2005, 2014).

Por otra parte, la reconstrucción de la mensura de las “tierras vacas” de Tan taiguen ( Palacios, 2018: 973-982), des tinadas a ampliar el espacio destinado a chacras y estancias fuera del ejido de la ciudad, permite observar que en esa única oportunidad (en el acta capitular del 28 de agosto de 1574), la acequia de Guaymaye fue denominada “acequia de Tantaiguen” 25.

La acequia de Goazap

La misma acta narra lo sucedido en rela ción con una junta de caciques reunida para determinar cuáles eran las “tierras vacas” de Tantaiguen. Este documento menciona una acequia llamada Goazap Mayu. Allí se expresa que el cacique Pi lectay, padre del cacique Hernando Goa ymaye, le compró esa acequia a un tío del cacique Felipe Esteme llamado pre cisamente Goazap. El cargo de Pilectay fue heredado por Guaymaye, y pronto la acequia adoptó el nombre de este caci que, cuya importancia local era tan reco nocida por los propios españoles, que le dieron tratamiento de “don” (“don Her nando Goaymaye”).

Para poder repartir las tierras de Tan taiguen había que mensurarlas, y para eso se tomó como base la mensura de los terrenos ubicados al sur, que pertenecían a Alonso de Reynoso. Dichas tierras es taban constituidas por una chacra que cabeceaba en la acequia de Guaymaye y que limitaba al sur con el camino del mismo cacique ( Academia Nacional de la Historia, 1945). El amojonamiento de esta chacra, que había sido comprada entre 1567 y 1574 a Alonso Campofrío de Caravajal, consta en el acta de cabildo del 31 de diciembre de 1574 ( Academia Nacional de la Historia, 1945).

En virtud de lo anterior, por lo tanto, no hay dudas de que las acequias de Goa zap y de Guaymaye son la misma: la que regaba las tierras de este último, y cons tituía el límite occidental de la estancia de Reynoso. Por lo tanto, contradicien do la propuesta de Ponte ( Figura 1), la acequia de Goazap no abarcaba el canal matriz que alimentaba todo el sistema. Otro aspecto importante es que Goazap solo aparece mencionado en el acta ci tada, y que no hay datos documentales que avalen la desmesurada importancia que se le ha atribuido. En efecto, según Ponte (2018) este “había sido un cacique principal muy importante, en tanto toda la genealogía huarpe del asentamiento mendocino parece estar vinculada con él y lo señalan como fuente de legitima ción dinástica”. Esta visión de la autori dad de Goazap quizás fue elaborada en virtud del gran desarrollo y extensión del río que según Ponte era propiedad de este cacique, pero, como se ha anali zado previamente, ambas propuestas son totalmente inconsistentes y carentes de evidencias.

En realidad, existen importantes evi dencias de cómo se referían en la época fundacional al tramo inicial del canal matriz que abastecía las demás acequias de la ciudad. En la toma de posesión (13 de diciembre de 1581) por parte de Juan de Villegas de las tierras que se le conce dieron por merced del 22 de diciembre de 1578 26, se expresa que al menos el tra mo superior de esta acequia se llamaba Jorhortac (transcripta como Hortac por Espejo, 1954). Según ese mismo docu mento, las tierras obtenidas por Villegas se llamaban Zuntac, estaban a dos leguas y media de la ciudad y eran vecinas de una chacra de Juan de Contreras. Este, a su vez, habría recibido esta chacra en el marco de un reparto de tierras en la zona de dehesa, “en la toma y madre de la ace quia que viene a esta dicha ciudad”, ini ciado el 20 de diciembre de 1578. De esas mercedes se beneficiaron también otros vecinos, como Bartolomé Bustos, Pedro Moyano Cornejo y Francisco de Urbina, cuyas chacras tenían “por cabezas la ace quia y madre de la toma del río de esta dicha ciudad” 27. De lo anterior se infiere que al menos ese primer tramo (Jorhor tac) desde la toma del río, era también conocido como la “acequia madre”.

El Canal Zanjón Cacique Guaymallén

El principal curso de agua que atraviesa actualmente la ciudad de Mendoza es el Canal Zanjón Cacique Guaymallén. Una de sus particularidades es que su cauce en el área fundacional no corresponde con ninguno de los analizados previa mente, ya que en realidad este canal co menzó como un cauce menor, a princi pios del siglo XVIII o posiblemente en el XVII.

Por lo menos desde el año 1609 se han registrado en la ciudad de Mendo za grandes avenidas de agua que afecta ban el edificio del cabildo y que llevaron a que ese año se planteara la necesidad de “aderezar las acequias de esta ciudad así la de esta dicha ciudad [Tabalque] como la que va al molino, porque la de la ciudad no trae agua por estar siega [cor tada] y la del molino lo propio, la cual conviene repararla y ahondarla por cau sa de que cuando llueve como sea visto se derrama el agua de manera que aniega la ciudad y viene a poner especialmente a las casas de Cabildo que están a pique de caerse por la dicha causa” ( Academia Nacional de la Historia, 1945).

Pudo tratarse de afectaciones extraor dinarias originadas por los derrames de ambas acequias, pero también es proba ble que contribuyera al problema la pre sencia de un antiguo y primitivo curso del futuro Zanjón, que se activara espo rádicamente.

También en 1662 hubo una gran inun dación, que derribó “las casas de cabildo y cárcel” ( Academia Nacional de la His toria, 1974), lo que sugiere que el proble ma era recurrente. Pero la primera men ción específica al Zanjón conocida por nosotros está en la carta de venta de un solar del capitán Ginés de Salinas a An drés Carrillo, de 1710. Este solar estaba “a las espaldas de las casas de cabildo” y “linda por la parte del oriente con las ca sas y viña del sargento mayor Ignasio de Figueroa el zanjón de por medio y por el poniente con solar del dicho cabildo” 28.

Esta información ubica claramente el zanjón a una cuadra al este del cabildo ( Figura 4).

Figura 4: Ubicación del Zanjón en 1710 según la carta de venta de Ginés de Salinas a Andrés Carrillo. Figure 4: Location of the Zanjón in 1710 according to the letter of sale of Ginés de Salinas to Andrés Carrillo

Una petición de Ignasio Figueroa al cabildo de Mendoza de 1722 señala que en 1715 el alcalde Jacinto Videla ordenó cegar la acequia del molino, por don de “solía correr el agua sin perjudicar a persona alguna sus huertas ni casas”, y “mandó abrir otra que es por donde al presente corre, que espaldas de las casas de cabildo, el cual me perjudica muchísi mo a mi huerta y solares” 29. O sea que el Zanjón que corría detrás del cabildo fue activado por acciones oficiales en 1715. En 1761, en el marco del pleito Puebla- Escalante de 1761, Francisco de Puebla atribuyó los desbordes del Zanjón (a la altura del paso de Tobar) a una gran represa formada por el molino de Es calante, la cual impedía que se limpiara o profundizara la acequia del molino o “principal”, a través de la cual discurriría el agua sin ocasionar problemas: “nadie ignora que los estragos que actualmen te padece esta ciudad a causa del Zanjón son ocasionados de la gran represa que motiva el molino” 30. Sin embargo, para esa época la acequia principal o del moli no estaba por ser absorbida por la zanja.

A mediados del siglo XVIII se observa una mayor frecuencia de las crecidas que se encauzan por la zanja, probablemente vinculada con un aumento de las preci pitaciones. Un informe de don Francisco Sánchez de Villasana 31 explica que hacia 1767 la “Zanja” estaba “a menos distan cia de media cuadra de la plaza” y a unas “20 varas” (unos 17 metros) de la acequia principal. Esta cercanía hacía peligrar la integridad del cabildo, ya que distaba del mismo tan solo “15 a 20 varas” (aproxi madamente entre 13 y 17 metros). Según el informante, la zanja empezó teniendo unos 5 a 7 metros de ancho y se había ex tendido hasta medir más de una cuadra (125 metros) en algunos sectores, con una profundidad de entre 5 y 6 metros. Esto significa que el Zanjón, en su am pliación hacia el este, terminó acercán dose a la antigua acequia “del molino”, y en su extensión hacia el oeste arrasó con el primitivo solar de Andrés Carrillo e invadió el del cabildo. Eso a su vez impli ca que el Zanjón, actualmente conocido como Canal Zanjón Cacique Guayma llén, no es la antigua acequia “del moli no” o “principal”, la cual en el siglo XVIII corría en forma paralela al mismo por el este, a una media cuadra de distancia ( Figura 5).

Discusión

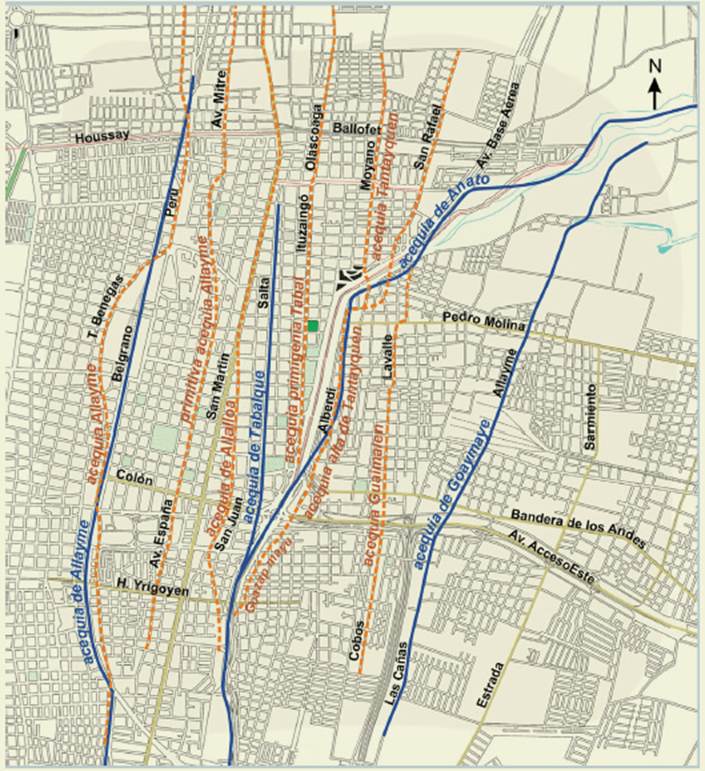

La denominación y localización de los canales principales del sistema de riego del valle de Guentata, inferidas a partir de los documentos históricos coloniales tempranos, muestra profundas diferen cias con el modelo cartográfico de Pon te (1987, 2005, 2018). Estas diferencias se hacen evidentes en la representación gráfica que permite contrastar las dos propuestas analizadas ( Figura 6) y se re sumen en la Tabla 1.

Figura 6: Ubicación de las acequias del siglo XVI (en azul) y comparación con la propuesta de Ponte (en línea de guiones naranja). El cuadrado del centro (en verde) es la plaza Pedro del Castillo (antigua plaza fundacional). Figure 6: Location of the 16th century ditches (in blue) and comparison with Ponte’s proposal (in orange dashed line). The square in the center (in green) is Plaza Pedro del Castillo (the old founding square from 1562)

Tabla 1: Diferencias entre las propuestas de Ponte (arriba, en gris claro) y de los autores de este trabajo (abajo, en gris oscuro), acerca de las acequias del siglo XVI. Table 1: Differences between the proposals of Ponte (above, in light gray) and of the authors of this work (below, in dark gray), about the sixteenth century ditches

La obra de Ponte, además de constituir un esfuerzo pionero para reconstruir la red de riego colonial, refleja un inmenso trabajo de recopilación, graficación e in terpretación de la mayoría de los planos y mapas disponibles sobre el tema. Sin embargo, los datos históricos concretos dejan en evidencia el alto grado de intui ción y subjetividad de las interpretacio nes desprendidas del análisis cartográ fico, muchas de las cuales exceden las cuestiones vinculadas con la nomencla tura o ubicación de las acequias y ofrecen un amplio abanico de elementos abiertos a discusión. Ejemplos de lo anterior son la total ausencia de evidencias que avalen la existencia de dos cursos diferentes de la de Allayme y la presencia de la acequia de Allalloa o de una “primigenia” Tabal en las ubicaciones propuestas por dicho autor.

Una de las principales diferencias en tre ambas propuestas radica en la distin ta consideración otorgada a la acequia de Goazap. Dado que “mayu” en quechua significa “río”, esta mención dio lugar a que Ponte (2005) hablara del “río del cacique Goazap” y propusiera que este nacía en el río Mendoza y atravesaba hacia el norte todo el sector pedemonta no para llegar hasta cerca de la ciudad, donde se bifurcaba para formar por un lado la acequia de Tabalque y por el otro la “acequia alta de Tantayquen”. En defi nitiva, para este autor el Goazap Mayu era lo que actualmente se conoce como “Canal Zanjón”. Sin embargo, además de “río”, “mayu” significa “corriente de agua de regular o gran volumen” (Gobierno Regional Cuzco, 2005), por lo que en este caso la traducción correcta es la se ñalada por Canals Frau (1946): “acequia”. De hecho, esa es la palabra utilizada en el acta mencionada: “una acequia que está de esta otra parte de la estancia donde Alonso de Reynoso vecino de esta dicha ciudad tiene sus ovejas en la cual dicha acequia se llamaba Goazap Mayu y corre y riega desde la estancia hasta el Río de esta ciudad” (el río de Cuyo o de Mendo za). No cabe, por lo tanto, confundir la acequia de Goazap con un río.

Por otro lado, como se ha mencionado, esta acequia era solo una derivación para regar las tierras de Pilectay y, posterior mente, de Guaymaye. El nombre Goazap no aparece en ningún otro documento, y en ningún lado se brinda información adicional sobre este cacique, sus tierras o su acequia, por lo que extender su domi nio a todo el canal principal del sistema de riego constituye un infundado sobre dimensionamiento de la importancia de este cacique ( Ponte, 1987).

Otro elemento magnificado es la ac ción de las fuerzas tectónicas en el mo delado de algunos de los cursos de agua analizados. Según Ponte (1987, 2018), “todo hace suponer” que el canal Zan jón (el que alimentaba todo el sistema de acequias de la ciudad) corría encajonado por coincidir con una falla geológica del terreno. Para este autor “los indígenas habían aprovechado una antigua rama o brazo del Río de Mendoza que sale hacia el norte. (…) Este curso de agua que hoy conocemos como canal-Zanjón cacique Guaymallén tiene un recorrido de casi 22 km hasta la actual Ciudad de Mendo za y (…) es una falla geológica del terre no” ( Ponte, 2005). Lo mismo sucedía con el curso de la acequia de Allayme, cuyo irregular recorrido habría estado defi nido por una falla ( Ponte, 2005). Desde nuestra óptica se observan dos incon venientes principales en esta interpreta ción. El primero es la falta de un estudio específico que muestre con precisión la ubicación y extensión de las fallas geo lógicas en el valle de Guentata y su coin cidencia con las acequias mencionadas, lo cual no se observa de manera evidente en las imágenes satelitales actualmente disponibles. Es importante resaltar que tales menciones se basan en comunica ciones personales no acompañadas por datos concretos que puedan ser vincu lados fehacientemente con otro tipo de información. Según esta interpretación, la tectónica local debió ser tan favorable en una extensión de más de 20 km como para crear una toma natural en el río, unir diferentes fallas en un solo diseño que hiciera una gran curva que dirigie ra el cauce hacia el norte, y proporcio nar una pendiente aceptable y constante que permitiera el paso del agua a una velocidad crítica que no erosionara ni embancara el cauce. Obviamente, aun cuando se considere la posterior acción de la mano de obra indígena, postulados como este requieren un preciso trabajo de comprobación antes de su acepta ción. Ante su ausencia, y atendiendo a los importantes antecedentes regionales y continentales sobre sistemas hídricos nativos, parece mucho más atendible la idea de que el sistema de riego existen te en el siglo XVI en Mendoza fue una obra diseñada y ejecutada enteramente por los indígenas locales, si bien toman do ventaja de diversas zonas de debilidad del terreno, eventualmente vinculadas en algunos casos con fallas.

El segundo inconveniente radica en la subestimación de las capacidades de las comunidades huarpes locales, ya que no haber “aprovechado las fallas geoló gicas preexistentes para hacer discurrir el agua por ellas (…) presupondría un conocimiento hidráulico tan refinado que escaparía al conocimiento técnico que podrían haber manejado los natura les” ( Ponte, 2005). Sin embargo, la cons trucción de sistemas de canales prehis pánicos de mediana o gran escala en la región implicó un gran conocimiento de ingeniería, un cuidadoso manejo de las cotas y accidentes del terreno y (general mente) la realización de obras de varia ble complejidad para sortear las dificul tades, como rellenos de terreno, cortes de laderas de montañas, desarenadores, etc. Estas modificaciones vinculadas con la necesidad de disminuir levemente la altura de los cauces pueden observarse claramente en los sistemas hídricos pre hispánicos estudiados en San Juan ( Da miani, 2002; Damiani & García, 2011; García & Damiani, 2020).

Otros puntos de divergencia se en cuentran en simples opiniones carentes de evidencias o indicios respaldatorios, pero expresadas como conocimiento fundado. Por ejemplo, la dirección rela tivamente paralela de las acequias y las pendientes del terreno llevaron a Ponte a suponer que los nativos locales rega ban sus tierras “por mantos”, ya que los cultivos habrían ocupado “terrazas in clinadas” limitadas por las principales acequias y óptimas para la agricultura de varias hortalizas “que constituían la base de la alimentación huarpe”, entre ellas la papa ( Ponte, 2005). A pesar de estas afirmaciones no existen evidencias (ni indicios) arqueológicas o documentales del uso de regadío por mantos en épo ca prehispánica o colonial temprana, ni de consumo de papa por las poblaciones huarpes locales ( García, 2020). Por otro lado, la escasa demografía de las comu nidades indígenas locales no guarda rela ción con la gran cantidad de producción eventualmente resultante de espacios de cultivo tan extensos como los consigna dos por Ponte (2005).

Conclusiones

El empleo de datos históricos de fuentes múltiples permitió avanzar significativa mente en el proceso de reconstrucción precisa de la ubicación de los compo nentes principales del sistema de riego del valle de Guentata en la época funda cional. Según los resultados obtenidos, el trazado de tres de las principales ace quias de la ciudad coincidía aproximada mente con el de las actuales calles Bel grano, Salta y Allayme, mientras que el de la cuarta habría pasado cerca (al este) de la calle Alberdi. La documentación histórica muestra además que los nom bres asignados en cada momento y lugar a los distintos cursos de agua se vincu laban fundamentalmente con los agentes actuantes y con su nivel de información sobre el tema. En efecto, las mismas acequias recibieron distintos nombres en diferentes épocas, y excepcionalmente podían ser identificadas de varias mane ras en un mismo momento.

Por otra parte, los datos referidos a al gunas acequias (como la de Tabalque y la de Anato) evidencian que su curso no coincidía exactamente con las actuales calles cercanas. Cabe considerar, enton ces, que la dinámica de modificación del espacio a través de varios siglos fue lo su ficientemente importante como para bo rrar las trazas de muchas acequias, abrir otras nuevas y crear sendas de circula ción de gran longitud que no correspon dieron a la existencia de canales previos, pero que fácilmente podrían confundir se con tales. En consecuencia, con res pecto a futuros estudios que integren la utilización de planos y mapas históricos, lo anterior muestra claramente la con veniencia de extremar precauciones al interpretar la cartografía disponible y la ineludible necesidad de buscar vías alter nativas de verificación de información que permitan contrastar efectivamente sus datos e integrarlos a marcos de refe rencia históricos confiables.

uBio

uBio