La re(d)vista: objeto de estudio más allá del libro-centrismo

Hoy en día ya no es novedoso considerar las revistas un medio especialmente idóneo para entender y estudiar la literatura en su procesualidad y más allá del libro-centrismo. Sin ir más lejos, Claudio Maíz ofreció hace ya más de un decenio, desde esta misma revista académica electrónica, una buena muestra de cómo “abordar el estudio de las revistas desde la perspectiva de la metodología de las redes puede resultar de suma utilidad para una genealogía más dinámica de los cambios en la literatura hispanoamericana” (2011, p. 76). En este último decenio, de hecho, se han podido apreciar algunos avances en esta dirección, como puede verse las recientes investigaciones reseñadas por Horacio Tarcus (2020). Es cierto que, como formuló Tomás Ventura en su reseña del libro de Tarcus, se ha ampliado definitivamente

Una matriz principalmente textualista y autoral, que concebía a las revistas como cantera, en favor de perspectivas que perciban las dimensiones materiales, contextuales, colectivas y relacionales de las revistas, convirtiéndolas a su vez en un sujeto cultural. Las revistas pasan a ser concebidas como nodos de redes intelectuales, se vuelven así un instrumento/agente privilegiado para disputar la hegemonía del campo cultural (2022, p. 105).

Pero también es cierto que estos nuevos enfoques están muy lejos de coincidir en una “metodología” común y tampoco comparten necesariamente el mismo concepto de “red”. Tal heterogeneidad no puede extrañar si se tiene en cuenta la tensión existente entre las diferentes conceptualizaciones de “redes”, ya en el mismo campo de la sociología. Junto con la sociometría, esta disciplina, ha establecido, por una parte y desde hace ya casi un siglo, una metodología cuantitativa para analizar redes a la que se deben las diversas ramificaciones actuales de la SNA (Social Network Analysis)1; por otra parte, metodologías radicalmente divergentes como la Teoría del Actor Red de Bruno Latour que, lejos de “medir” tan solo interacciones sociales personales observables, amplía el concepto de lo social para incluir en él también medios, lugares y objetos tangibles a los que atribuye agencialidad, convirtiendo así la sociología en una suerte de “asociología” (2005, p. 9).

Vista esta disparidad de los conceptos sociológicos de “red”, no puede extrañar que la noción no gane precisamente claridad al trasladarla de la sociología a la sociología de literatura. Así, recuperando el estado actual respecto a la literatura latinoamericana, Adriana Rodríguez Alfonso (2023) habla con acierto de un “campo en construcción”, cuya inestabilidad se debe, además de a la ya mencionada diversidad de los conceptos de red, a otros factores como la preponderancia de una perspectiva política frente a una cultural o la afiliación a la historia intelectual frente a la crítica o teoría literaria. Y tal inestabilidad metodológica no disminuye si, dentro del campo de los estudios literarios, se enfoca ya no el libro como “obra” -en la que culminaría la perenne literaricidad de la literatura-, sino en la revista como un nuevo medio privilegiado de un estudio de la literatura más allá del libro-centrismo; un “laboratorio” social (Maíz, 2011, p. 80)2 en el que se gestionaron nuevas ideas al relacionarse diferentes sujetos individuales como ‘actantes’3.

En la mayoría de los casos en los que se han estudiado las revistas desde una perspectiva del análisis de redes, se investigaron las relaciones personales entre los contribuidores y se concibieron las revistas bien como nodos que conectan a personas entre sí o bien como plataformas en las que convergen textos de diferentes autorías. No extraña que este enfoque se haya aplicado sobre todo a las vanguardias del siglo XX, ya que, en este caso, la ambición de transcender fronteras y crear redes transnacionales fue un elemento explícito y recurrente de la programática, la cual se puede estudiar sobre todo a través de los manifiestos, publicados precisamente en las revistas. La reivindicación de la revista como medio central en la configuración de estas redes de vanguardia se puede apreciar en varios estudios recientes. Desde el ‘futurismo mundial’, declarado por Filippo Tommaso Marinetti en 19244 (Beyer, 2022), cuya ambición de alcanzar resonancia internacional había quedado patente ya en la revista simbolista Poesía. Rassegna internationale (1905-1909)5, pasando por el dadaísmo, donde esa misma ambición se manifestó en el conato de la antología Dadaglobe (Sudhalter 2016), y por la red centroeuropea del constructivismo de postguerra (Wenderski, 2018) hasta llegar al surrealismo y sus diferentes formas de “artes mundiales” (Gremels, 2022): la tendencia de juntar el interés por un enfoque transnacional (o transareal) con la metodología del estudio de redes resulta especialmente clara en los estudios de las vanguardias.

Esta observación es válida también para el caso de las vanguardias latinoamericanas, como se pudo apreciar en la exposición ambulante Redes de vanguardia: Amauta y América Latina (2019). Al leer el catálogo, se tiene la impresión de que este último proyecto se integra también en la tendencia general de los estudios mencionados, los cuales trabajan con revistas y las estudian con un enfoque de análisis de redes. Sin embargo, se distancian, implícitamente o de forma ostentativa, de las metodologías cuantitativas basadas en datos, a pesar de ser relevantes y de que incluso dominan en el ámbito de los SNA si leemos las contribuciones reunidas en Galety (2022) 6.

Andrea Gremels, por ejemplo, (2022, p. 10) no considera relevante una lectura distante al estilo de Franco Moretti (2013). Sin embargo, ella misma se sirve de los nuevos archivos creados gracias a las Humanidades Digitales, como la página web que ofrece información sobre los objetos coleccionados por André Breton (https://www.andrebreton.fr/). Así, por un lado, se muestra crítica con las metodologías basadas en datos, pero, por otra, se aprovecha al máximo de los resultados que estas posibilitan. Esta es una posición bastante frecuente en los Estudios Culturales. Eric Bulson (2017), al menos, ha dado un paso adelante reconociendo esa incongruencia. Aunque manifiesta cierta aversión frente a enfoques de lectura distante, se da cuenta de su dependencia estructural para con los nuevos archivos digitales. Sin ellos no hubiera podido elaborar sus reflexiones sobre las efímeras revistas, que en inglés se suelen llamar Little magazines y que el autor renombra ingeniosamente “Digittle Magazines”, para indicar el cambio de medio de su objeto de estudio: “I could not have written this book without having access to so many different magazines, and while working with them over the years, I’ve had to reflect on the possibilities and limits, reminding myself in every case that they are almost the same as the originals but not quite” (p. 266).

Precisamente, las revistas en su estado digital ya no son “lo mismo”, sino que se han convertido en otro objeto de conocimiento. La diferencia del digittle respecto al original impreso no reside tan solo en que el primero permite hacer una la búsqueda rápida de los contenidos, como resalta Bulson, quien al parecer ha trabajado solo con digitalizados de buena resolución y tratados con OCR, lo que le ha permitido “to jump into the Little magazine’s cultural unconscious, which for some involves unraveling the discourses so long embedded in the content” (p. 29).

La digitalización del complejo artefacto material que llamamos revista implica muchas más transformaciones, y de ellas nos deberíamos dar cuenta a la hora de reconstruir redes del pasado con medios actuales que reflejan los medios históricos, pero que no los reproducen de forma idéntica.

Para reflexionar sobre algunos de los retos metodológicos, que incluso podrían implicar cambios o ajustes de nuestros presupuestos epistemológicos, voy a concentrarme primero en el caso de Amauta, ya que se trata de una revista histórica cuya relevancia para la literatura latinoamericana queda fuera de duda. Declarada “patrimonio cultural” por el estado de Perú en febrero de 2023, ha sido digitalizada no solo una, sino dos veces. La primera, a partir de uno de los originales impresos que forman parte del fondo del Archivo Mariátegui de Lima7; la segunda, por la Biblioteca Iberoamericana de Berlín8, que alberga el fondo más importante de revistas culturales latinoamericanas de Europa y que ha digitalizado no el original, sino el facsímil de la revista publicado en 1976.

La re(d)vista y sus cambios de medio: el caso de Amauta

Ya en su estado impreso original, Amauta es un buen ejemplo de la complejidad de la revista en cuanto objeto de estudio, en especial si se compara con el libro, cuya unidad material casi nunca constituye un problema. En el caso de las publicaciones periódicas, no se reconoce tan fácilmente esa unidad, ya que se trata de un producto serial y repetido en variaciones. Aunque resulta trivial y casi tautológico definir una publicación periódica por su periodicidad, no por ello deja de ser un reto analizar este fenómeno, de ahí que sea un tema constante en la emergente disciplina de los estudios sobre publicaciones periódicas (Tuner, 2006; Fröhlich, 2023). En el caso de Amauta fueron varios los factores que complicaron la regularidad serial de la publicación. Entre el número 9 y el 10, la periodicidad regular se interrumpió debido al arresto de su editor y director, José María Mariátegui. Además, tras su muerte, se produjo un cambio muy significativo en la dirección de las últimas tres ediciones de la revista (núm. 30 a 32). Los nuevos editores, al tomar la responsabilidad, indicaron con mucha conciencia estos cambios en la serialidad y, en su editorial, titulado “Tercera etapa”, establecieron, no solo una periodización propia, sino también una narración histórico-filosófica de la creciente conciencia política, que culminaría en la afirmación de una posición marxista en el sentido de la III Internacional:

Las etapas de A M A U T A reflejan exactamente el movimiento de la evolución de la conciencia sindical y política operada en las masas oprimidas, de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas de producción del país, la transformación parcial provocada en la economía por la penetración del capital extranjero (Amauta, 1930, p. 4).

Buena parte de la investigación ha acreditado esa periodización establecida por el nuevo colectivo de directores (p. ej. Tauro, 1976, p. 14), quienes concebían la revista sobre todo como un medio de difusión de ideas políticas. Ahora bien, en el caso concreto de Amauta - vista la heterogeneidad de los discursos que contenía - se podría cuestionar si la evolución ideológica - tanto de Mariátegui como de la revista en general - ha sido tan lineal y clara como quería hacer creer la junta directiva de la tercera etapa. En cualquier caso, para que Amauta se convirtiera en “patrimonio cultural” con el que se puede identificar no solo la nación peruana9, sino América Latina como “comunidad imaginada” (B. Anderson) transnacional tan importante ha sido ese nivel discursivo de la revista como el sugestivo programa visual diseñado por José Abogal y Julia Codesido (Nungesser, 1997).

Mariátegui, además de ir evolucionando en dirección al marxismo, también compartió con Georges Sorel la convicción de que “ni la Razón ni la Ciencia pueden ser un mito” (1930, p. 1), y que lo que moviliza al ser humano afectivamente son ideas que van más allá de lo discursivo (De Castro, 2020, pp. 48-68). Fue, precisamente, en el nivel del lenguaje visual donde se plasmaron tales ideas míticas en forma de imágenes, por eso el cambio del formato de la revista fue tan decisivo como los cambios en la periodicidad ya mencionados. Durante los primeros 16 números, el tamaño de las páginas fue de 33.8 x 24.5 cm, pero a partir del número 17, se redujo a 16.9 x 23.1 cm10, con lo que no solo disminuyó el impacto de las imágenes, sino también el espacio de posibilidades para crear relaciones entre texto e imagen. Si se observa el proyecto cultural de Amauta desde el aspecto formal y la presentación visual, resulta lógica la periodización alternativa que propone Maria Helene Goicochea (1993, p. 31), quien distingue también tres etapas, pero diferentes (Nros. 1-16, 17-29 y 30-32).

A parte de estas complicaciones en la propia serialidad de Amauta, esta revista es especialmente compleja, entre otras cosas, por su relación con otras dos publicaciones relacionadas: Libros y Revistas, y Labor. Ya antes de la publicación del primer número, la editorial Minerva publicaba el folleto Libros y Revistas, que servía para dar a conocer sus propios productos editoriales, pero también como órgano de reseña a partir del cual se pueden ver las relaciones editoriales entre Minerva y otras editoriales. Con la publicación de Amauta, Libros y Revistas se fue fusionando paulatinamente con ella. Este folleto, hasta el número 9 de Amauta, fue un suplemento materialmente integrado, pero visiblemente separado, ya que conservó tanto su propia numeración como una paginación independiente. A partir del número 10, sin embargo, ya aparece la paginación continua. Con el mencionado cambio de formato, Libros y Revistas pasó, por lo tanto, de ser un suplemento dentro de Amatuta a una simple sección. Este proceso de progresiva fusión de dos publicaciones convierte la cuestión de la “unidad hemerográfica” en un asunto no tan simple de resolver. De hecho, en las dos digitalizaciones mencionadas se ha resuelto de manera diferente: en el Instituto Iberoamericano de Berlín, por un lado, ambas publicaciones se presentan como objetos digitales separados, y su relación se aclara tan solo mediante la entrada en el catálogo de la biblioteca; en el Archivo Mariátegui, por otro, forman parte de la misma presentación y “unidad hemerográfica”.

A eso hay que añadir el trato que se les da a las páginas de publicidad integradas en el original de Amauta. En los digitalizados del IAI faltan porque ya en la elaboración del facsimilar se optó por quitarlas. Esta era una práctica muy frecuente en los años 70, cuando los bibliotecarios, pasando por alto la especificad medial de la revista, prescindían de lo que les parecía la parte más efímera y ‘superficial’, sin tener en cuenta que, con ello, destruían las marcas contextuales más directas de las publicaciones periódicas y, así, lo que evidencia su condición de producto comercial. Esa práctica produce lo que Scholes y Wulfman han criticado como “agujeros en el archivo” (2010, pp. 196-222). En este caso, el digitalizado del IAI reproduce automáticamente decisiones bibliotecarias heredadas. Sin embargo, el hecho de separar Libros y Revistas de Amauta es una intervención archivística activa y, además, no especificada. Tal vez se pueda entender desde la historia de la institución y de sus pragmáticas (reglas de catalogación, etc.), pero, puesto que esas decisiones dejan marcas en el “objeto de estudio”, se deberían documentar y justificar para que los investigadores puedan recontextualizar tales transformaciones (Mussell, 2012, pp. 192-202)11.

Para completar la red de publicaciones periódicas dentro del universo de la editorial Minerva, de las que Amauta fue una parte integral, hay que tomar en cuenta también Labor, "quincenario de información e ideas", que se publicó en Ediciones Minerva a partir de noviembre de 1928, y que se autodenominó "extensión de la labor de Amauta" (Tauro, 1976, p. 17). A diferencia de Libros y Revistas, permaneció materialmente separada de la revista de Mariátegui, de modo que, siguiendo la terminología de Gérard Genette (1987, p. 11), se puede hablar de una relación peritextual entre Amauta y Libros y Revistas, y de una relación epitextual entre Amauta y Labor. A diferencia de las dos publicaciones conectadas peritextualmente, Labor no ha logrado entrar en el archivo de las re(d)vistas digitalizadas, por lo que corre el peligro de quedar en el olvido, ya que la investigación se nutre cada vez más de los medios digitales para reconstruir los campos históricos de las revistas.

De los datos a la interpretación: ‘leer’ las redes en revistas

Si trabajar con las dos digitalizaciones existentes de Amauta supone ya enfrentarse a algunos retos metodológicos como los arriba expuestos, la complejidad aumenta si se intenta abarcar un corpus de varias revistas latinoamericanas. Todavía faltan estándares comunes en los procesos de digitalización y de catalogación en esta área cultural tan rica en su diversidad, pero que, por la multitud de archivos con diferentes normativas, es difícil de estudiar en su conjunto.

Los retos no disminuyen si, una vez establecido un corpus digital, se intenta avanzar en dirección de un análisis de redes basado no solo en las tradicionales close readings, sino también aplicando métodos computacionales cuantitativos a los que prefiero llamar -por tratarse de una terminología menos polémica- métodos de “macroanálisis” (Jockers, 2013) y no métodos de “lectura distante” (Moretti, 2013). También en este nivel Amauta puede servir de buen ejemplo para la reflexión metodológica, ya que es una de las pocas revistas latinoamericanas consagradas a las que se ha aplicado el análisis computacional de redes y su visualización.

Como parte de la colaboración del Archivo Mariátegui de Lima con la exposición museal ya mencionada sobre Redes de vanguardia: Amauta y América Latina (2019), se desarrollaron varias herramientas de visualización: Amauta explorada12, “que permite reordenar los metadatos de los 32 números de la revista en más de 81 formas como si fuera un caleidoscopio”; La Red Mariátegui13, que “analiza 722 cartas -de los tres fondos del archivo- en 25 diagramas con enlace directo a los documentos que encuentran en nuestro gestor de archivos”; y Amauta leída14, que “consta de las 1, 110 transcripciones de los textos publicados en Amauta y que mediante un análisis de topic model [sic] se puede tener una nueva lectura de los temas que se publicaban en la revista” (Torres Terrones, 2020, s. p. ). A estas tres herramientas se pueden añadir otras visualizaciones más específicas como la de Arte y artistas en Amauta15, que permite, entre otras cosas, visualizar los contribuidores de imágenes de la revista ordenados según su procedencia. Esta pluralidad de visualizaciones de diferentes “redes” (la de las cartas de Mariátegui, con un claro protagonista en el centro, la de los tópicos de los textos que se encuentran en la revista Amauta y la de los contribuidores de materiales visuales), es una buena muestra de la posibilidad de extraer múltiples redes de una única base de datos si estos son suficientemente ricos en información. Pero también evidencia que la visualización presupone fijar exactamente el tipo de red que se quiere explorar, por lo que el espacio de interpretación es, en tales usos cuantitativos, limitado en cada caso, pero flexible en su conjunto, ya que las posibilidades de crear nuevas redes de la misma base de datos son múltiples, sino infinitas.

El caso concreto de las mencionadas herramientas de visualización de Amauta tiene el mérito de vislumbrar las posibilidades de los estudios de redes basados en datos, pero también se presta para avanzar aquí en algunos puntos de reflexión crítica que transcienden el caso concreto. Ana Torres Terrones (2020), en su descripción de las herramientas integradas en el archivo digital, indica un problema neurálgico al mencionar el escepticismo de Mariátegui frente a los meros ‘datos’ sin interpretación, articulado en una entrevista a Ángela Ramos en 1926 donde el director de Amauta declaraba: “Recibo libros, revistas, periódicos de muchas partes, no tantos como quisiera. Pero el dato no es sino datos. Yo no me fío demasiado del dato. Lo empleo como material. Me esfuerzo por llegar a la interpretación” (Ramos, 1926, s. p.). Precisamente para esta transformación de datos en interpretación, nos encontramos con dos dificultades fundamentales y relacionadas entre sí. Una es la calidad de los datos mismos, que no siempre resultan fiables. Así, por ejemplo, nos encontramos con un tal “Erich Mendelsonhn” [sic] como contribuidor de material visual, presuntamente de origen ruso. En realidad, se trata de Erich Mendelsohn, nacido en 1887 en la ciudad de Allenstein, la cual entonces todavía era parte de Alemania y que, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a llamarse Olsztyn y a formar parte de Polonia. Por su origen judío tuvo que huir de Alemania durante el Tercer Reich y adquirió la nacionalidad británica, la que siguió manteniendo cuando cambió su lugar de exilio en los Estados Unidos (figura 1).

Figura 1 Visualización de la red de “Arte y Artistas en Amauta” con la entrada sobre “Erich Mendelsonhn”

Con esto no pretendo denunciar un simple error en la recolección de datos, ya que es inevitable no cometer ninguno cuando se trabaja con bases de datos masivos. Lo que me interesa es evidenciar la problemática de considerar los ‘datos’ como algo dado, sin tener en cuenta que estos son en sí ya ‘captados’ e interpretados de acuerdo con nuestros presupuestos y conocimientos culturales, como subrayó hace tiempo Johanna Drucker (2011).

Y precisamente por ello, en los estudios computacionales literarios, se exige -siguiendo los principios FAIR16- que se pueda acceder a las bases de datos y que estos sean legibles tanto por humanos como por máquinas. De este modo, si hay errores, pueden ser revisados y corregidos. Estos dos problemas mencionados e interconectados, la falta de calidad en los datos y la imposibilidad de acceder a ellos, se agravan cuando se pretende -como es el caso en la presentación de la ‘lectura distante’ de Amauta- aplicar métodos computacionales de las Humanidades Digitales, como el topic modeling, a una base de datos. No es de extrañar que los resultados ofrecidos en Amauta leída sorprendan a un público no familiarizado con este método, ya que la ‘lectura’ del topic modeling consiste en un cálculo computacional de la distribución estadística de las palabras en los textos basado en algoritmos.

A la hora de entender este método probabilístico, que se ha convertido en una de las herramientas usuales de los estudios literarios computacionales (Jockers, 2014), es fundamental no equiparar los topics con los temas semánticos, porque la concordancia entre tópico (probabilístico) y tema (semántico) requiere un proceso de interpretación más profundo. Sin el acceso a la base de datos que ha informado el topic modeling y sin la documentación de la metodología concreta aplicada, no se puede hacer esa interpretación. Ofrecer al lector, sin más explicación, topics calculados a través de algoritmos como “derivas temáticas” produce, en el mejor de los casos, decepciones. Por ejemplo: la de encontrar, bajo la deriva temática “ciencia e industria” y el subtema “psicoanálisis”, una reseña de Emilio Peturruti sobre el pintor Pierro Marussig y un texto de Freud sobre “Resistencias al psicoanálisis” con “porcentajes de tema” casi idénticos (“22.0 %” en el caso de Peturruti frente al 19,6 % en el de Freud), aunque, como sabe cualquier lector, la relevancia en relación con el tema del psicoanálisis es evidentemente muy desigual (prácticamente ninguna en el caso de Peturruti y la máxima en el de Freud). La crítica que acabamos de esbozar a los resultados de Amauta leída no tiene la intención -insisto- de denunciar el método cuantitativo en sí, sino, por el contrario, invitar a tomarlo en serio, puesto que, como apuntan Scheiding y Ernst (2022), la idea de ‘red’, llevada a cabo en proyectos basados en datos digitales a gran escala y utilizando formas del macroanálisis, “parece ser uno de los desarrollos nuevos más prometedores en el campo [i.e. de los periodical studies]” (p. 3). Para comprobar este potencial, remitimos a la descripción del proyecto de investigación sobre transferencias en revistas culturales colombianas realizada por Danilo Penagos y Nancy Vargas que se encuentra en este mismo Dosier.

El orden de lo impreso y la agencialidad de las revistas

La preparación y el uso adecuado de datos es, como acabamos de ver, un reto metodológico mayor, pero específico para todos aquellos enfoques del análisis de redes que se fundan en bases de datos que permiten calcular relaciones formales. Otro reto metodológico concierne a la concepción de revistas no como meros contenedores de relaciones (de ideas, autores o textos) -que, en principio, existen también independientemente de ella-, sino como un medio con agencialidad propia, que transciende la intencionalidad de los diferentes actores personales que colaboran. Siguiendo la concepción ya mencionada de la Teoría del Red Actor, de Bruno Latour, que desbanca al ser humano como único centro de la producción del saber, y combinándola con el análisis del discurso de Foucault, Madleen Podewski ha propuesto entender las revistas como “pequeños archivos” del saber que configuran órdenes específicos del medio17. No se trataría tanto de un saber que se genera como producto final de una cadena de acciones intencionales, sino del resultado de un proceso constituido por una serie de elementos y unidades específicas del medio, que no dependen por completo de los sujetos involucrados en la comunicación y que constituyen juntos el “orden de lo impreso” (Druckordnung):

Es característico para tal orden i) de qué tipo de espacio se dispone (en lo cuantitativo: tamaño del formato y número de páginas y de páginas dobles; en lo cualitativo, los grados de relevancia en la calidad, p. ej. del papel); ii) de qué elementos se forman sus unidades; iii) cómo se componen en cada caso; iv) qué extensión tienen; v) cómo se distribuyen por las páginas; vi) con cuántas unidades más se juntan en el producto impreso específico y vii) con qué frecuencia temporal aparece lo que de tal manera se ha juntado en lo impreso (Podewski, 2023, p. 100).

No se trata en este caso tanto del llamado ‘giro material’ de los estudios de publicaciones periódicas (Ernst y Scheiding, 2022, p. 4)18, sino de una nueva concepción de la agencialidad del medio. Esa nueva concepción del medio como agente propio y de la red de revistas como un “espacio productor de relaciones, constituida por una serie de elementos heterogéneos” (Louis, 2014, p. 50), circula ya desde hace tiempo también en los estudios latinoamericanos.

Para dar un ejemplo concreto que puede ilustrar esta agencialidad propia del ‘orden impreso’ más allá de la intencionalidad comunicativa de los sujetos, quiero servirme de un caso que proviene del otro lado del Atlántico, de España. Se trata de una revista cultural aparecida en plena Guerra Civil: la revista falangista Vértice. En el número de diciembre de 1938, el equipo redactor se empeña en transmitir ostentativamente a los lectores que en la zona nacional se goza de un relativo bienestar, a pesar de la guerra, y que gracias a una autarquía casi total se puede producir la revista por completo en suelo nacional. Veamos este discurso propagandístico con el que se quiere entrar en el año nuevo, en víspera de “la hora alegre de la Paz”:

VÉRTICE, hija de la Falange, exponente literario y artístico de lo que el empeño nacional representa, al dar las gracias a sus lectores y anunciantes que contribuyeron a que la tirada alcanzase los límites máximos de nuestras posibilidades materiales, solo reclama de todos que se le reconozca su categoría de NACIONAL. VÉRTICE es una Revista española, no solo por su título sino por su espíritu, hechura y factura. VÉRTICE se hace en España hasta en sus últimos detalles y mínimos trabajos de color. Algunos, ante la magnífica presentación de nuestras planas, han dudado de su riguroso españolismo, que siempre fue pobre el español en capacidad admirativa para lo que produce su propio suelo […] VÉRTICE se hace en España vive a expensas de sus propios recursos. Incluso algunos productos que venían del extranjero antes de la guerra, aplicables a esta clase de publicaciones, son hoy nacionales. Hasta las fibras de nuestro papel nos hablan de bosques gallegos y asturianos. Nunca fue una Revista tan española (Vértice, s. p.).

De la intencionalidad comunicativa del equipo de redacción no hay duda: se trata de un mensaje de nacionalismo a ultranza que corresponde al discurso de autolegitimación del bando sublevado del Ejército, bando que pretendió emplear la militancia como medio imprescindible para la restitución de un orden nacional y una España unida en sus valores tradicionales, supuestamente destruidos por las reformas sociales de la República. Los anuncios en general vienen a avalar ese mensaje, si bien hay uno que, involuntariamente, lo desdice. Se trata del único anuncio que ocupa una página entera y hace publicidad para las píldoras antidepresivas “Doloretas”, producidas por la empresa alemana Bayer, es decir, fuera del “propio suelo” patrio. Este anuncio no solo contradice el discurso de autarquía material, sino que, al evidenciar la existencia real de “estados de depresión e indisposición general”, siembra dudas sobre el esperado futuro próspero y pacífico (figura 2).

Es este un ejemplo algo extremo que muestra cómo la comunicación intencionada puede chocar con la que se produce mediante la agencialidad de la red de actores en el ‘orden de lo impreso’. Pero apunta a un problema metodológico general que también es válido para la revista Amauta, porque, como ya argumentamos, la periodicidad y el sentido histórico intencionado aquí también chocan con la agencialidad del ‘orden de lo impreso', que abre vías a una comprensión diferente.

Conclusiones

Las consideraciones metodológicas esbozadas hasta ahora, lejos de ser exhaustivas, deberían haber aclarado el núcleo de mi argumentación: que la multidimensionalidad específica de las revistas constituye un nuevo reto metodológico para el que se necesitan enfoques innovadores. Esto es aplicable tanto a las metodologías de las Humanidades tradicionales como a las de las Humanidades Digitales que, por separado, son insuficientes para abarcar todas las redes posibles que se tejen en las revistas y tomar en cuenta, además, la agencialidad propia del medio. La idea de combinar las metodologías hermenéuticas y las computacionales en un mixed-methods approach no es nueva, y se ha reclamado ya hace tiempo como la vía óptima para el estudio de periódicos (Landsdall-Welfare et al., 462E). Lo mismo puede decirse de los estudios de revistas, donde el estado de la cuestión actual es todavía más complejo, ya que la heterogeneidad de los materiales es mayor, como también lo es la falta de normas y estándares comunes en proyectos de digitalización. Y si las dificultades son considerables en el caso de una única revista, como hemos visto con el ejemplo de Amauta, aumentan si se quieren estudiar las re(d)vistas en su dimensión transnacional. En el caso de los periódicos se ha resaltado que la creación de “archivos y bibliotecas nacionales ha ocultado el hecho de que las redes de noticias transnacionales fueron fundamentales para la prensa del siglo XIX” (Priewe, 2023, p. 406), pero, en el caso de las revistas, la situación resulta aún más complicada. Y si el legado de las revistas europeas ya es muy disperso, más disperso aún es el de las revistas latinoamericanas.

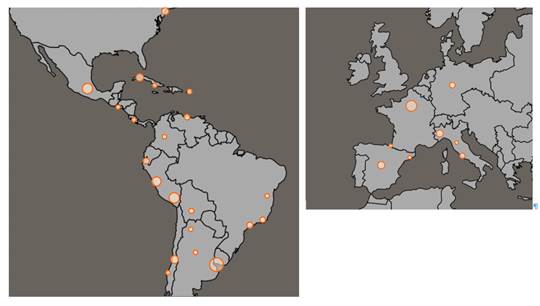

El Archivo Mariátegui ha dado un primer paso en la buena dirección al poner a disposición en formato digital y de libre acceso no solo a la revista Amauta, sino progresivamente también a otras revistas que formaron parte de las redes de vanguardia y que se pudieron apreciar en el catálogo de la exposición (Adams y Majluf, 2019). Si se visualiza en un mapa toda la red de revistas documentadas en este catálogo (Figura 3), ya se vislumbran las dimensiones de un estudio exhaustivo.

realizado mediante DARIAH-Geobrowser (extractos)19

Figura 3 Representación geolocalizada de la red de revistas en torno a Amauta

Para ‘leer’ tal red transnacional, conviene no elegir entre el camino cuantitativo y el cualitativo, sino cruzarlos. Aunque, recientemente, el pionero del distant reading se haya mostrado escéptico ante la posibilidad de sintetizar ambos caminos y haya afirmado que “el camino del medio sigue siendo el único que no conduce a Roma” (Moretti, 2020, p. 136), la hibridación inteligente de diferentes metodologías no tiene que llevar necesariamente a la mediocridad. Esto lo saben muy bien los investigadores que estudian la diversidad de las culturas latinoamericanas y quienes no necesitan ir a Roma para llegar a Lima.