I. El libro: un archivo de la precarización

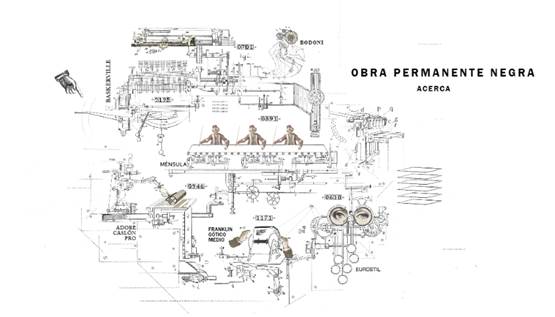

En tanto ejercicio de escritura que cuestiona la centralidad del libro, Permanente obra negra1 (2019) insiste con un gesto elocuente: cada vez que se escribe esa palabra, aparece tachada. Pero al mismo tiempo se pregunta, casi con resignación, si: “¿También la inexistencia del libro terminará en un libro?” (p. 179). Abenshushan organiza este proyecto en series que se alternan y tienen una ubicación concreta en la página. Para diferenciarlas, utiliza seis tipografías diferentes: con el estilo Baskerville identifica la permanente obra negra, con Bodoni arma un archivo de escrituras negras, usa Corbel para escribir una novela inexperta cuyo título es provisional, Adobe Caslon Pro le sirve para construir el libro de los epígrafes, mientras que con Franklin Gothic Medium reúne a los artistas de la ficha y, finalmente, con Eurostile nos presenta las instrucciones de uso del artefacto. De esta manera, las secciones escritas a partir de fichas de formato 4x6, le permiten romper con la forma acostumbrada de organizar un libro, lo cual le da la condición de fichero2 en un sentido estructural, pero también ontológico debido a las constantes reflexiones sobre la ficha a lo largo del texto. Esta decisión responde a una postura ideológica contra un orden acumulativo, PON: “no se quiere extractiva, explotadora, acumuladora de capital literario, sino anárquica, libre, como una comuna de citas que acumula cuidados, o días de existencia, sin constituirlos en una riqueza amasable” (Mora, 2022, p. 100).

Sin embargo, Abenshushan plantea que concibe el conjunto de fichas de PON como un gran archivo3. Aunque esta inscripción podría resultar un tanto problemática porque, desde una concepción tradicional, un archivo cobra las dimensiones de un todo, mientras que el fichero no es un modo de organización, sino de acumulación, de adición y acarreo de materiales que no termina nunca, que no tiene fin. Desde esa perspectiva, mientras que el archivo tiende al orden, el fichero se orienta hacia la entropía del desorden acumulativo, sin embargo, gracias a los trabajos de Foucault (2002) la noción de archivo ha ampliado las materialidades y texturas que lo componen motivo por el cual se vuelve más heterogéneo, lleva el signo de la movilidad. El archivamiento, entendido en una doble valencia, esto es, como preservación patrimonial, pero también como reflexión teórica e intervención artístico-política, se caracteriza en estos últimos años por su carácter omnipresente y por la multiplicidad de sus formas. La expresión “archivar” parece aludir a un amplio espectro de prácticas que van desde la documentación de complejos procesos sociales hasta aspectos que forman parte de la cotidianeidad de las personas, sobre todo en tiempos en que lo digital anima el afán pan-archivista de las tecnologías del presente (Farge, 1991; Derrida, 1997; Guasch, 2011; Foster, 2016; Tello, 2018). Por eso, el archivo, junto con el fichero, se vuelven operativos para leer este trabajo de la artista mexicana.

El arte contemporáneo se apropia de la idea de archivo en obras que insisten en hacer la mostración de la materialidad de los restos (Garramuño, 2015) al sustituir la noción de representación por la idea de presencia. Por otra parte, en las prácticas artísticas recientes los medios y soportes se expanden y, de esa forma, desmantelan las ideas de lo propio tanto en el sentido de lo idéntico a sí mismo como en el sentido de lo puro. Por eso la idea del arte como un artefacto cuya especificidad tiene que estar asegurada es puesta en cuestión, ya que hay un trabajo de desbordamiento de toda forma conocida. Estas obras del arte inespecífico apuestan por la no especialización y su inestabilidad provoca un efecto desorientador, enigmático y sorpresivo. Su gran apuesta “se propone como una invención de lo común sostenida en un radical desplazamiento de la propiedad y de la pertenencia” (Garramuño, 2015, p. 181). Con PON, Abenshushan lleva adelante un trabajo de activismo arcóntico en el que denuncia el lugar socialmente devaluado del escritor al tiempo que se propone desbordar cierta concepción arraigada del libro y cuestiona su vigorosidad después de la invención de internet.

PON se propone mover al libro de su lugar de elemento sagrado que durante 500 años le dio una centralidad indiscutida como objeto cultural4. Con ese objetivo, repasa su historia y se detiene sobre todo en las últimas transformaciones generadas a raíz del ingreso a una era digital del campo escritural5, es decir, cómo los cambios tecnológicos revolucionan las ideas de autor, originalidad y libro. Internet es un espacio de colaboración permanente que fomenta la escritura cooperativa y la concibe como un organismo vivo, que muta. Esto genera un resquebrajamiento inevitable en la manera en que se concebían las nociones antes señaladas y ponen al libro, en tanto objeto fijo y carente de ductilidad, en una condición objetable6. Por lo señalado, se pregunta por cuánto tiempo más existirán una serie de costumbres aprendidas que no existen desde siempre como: “Leer en páginas sucesivas o en silencio, inscribir el título y el nombre del autor en la cubierta, dividir el discurso en párrafos” (Abenshushan, 2019, p. 438). Entonces, mientras presenta la historia de la escritura de la obra y pone en cuestión que la única manera de acceder a una obra literaria sea a través de la forma del libro tradicional (de folios cosidos por el lomo), revela las decisiones que tiene que tomar para la elaboración de algo que no quiere ser ni un libro ni una novela. Esa negación a asumir una posición sumisa frente al género responde al trauma que vivió cuando trabajó como negra literaria. La referencia a dicha experiencia le permite denunciar el carácter opresivo del sistema de producción textual. La salida que encuentra en PON es desbordar el libro con la apelación a cuatro formatos (figura 1, 2, 3, 4). Tres de las modalidades son impresas y una es virtual: una secuencia de hojas encuadernadas, un libro encuadernado con las hojas partidas en tres tiras rectangulares, un fichero y una página web, cuyo funcionamiento se asemeja a un tarot:

Había elegido una tarjeta para evocar el impulso inicial que me llevó a la tentativa de escribir La novela inexperta [Título provisional] (bosquejo de título que esta madrugada tiembla entre corchetes, porque contiene la palabra novela en primer plano y lo que escribo ya no es una novela, aunque tampoco sea un ensayo ni una autobiografía disimulada ni un diario ni un cuaderno de escritura ni poesía ni ficción ni no ficción, sino un ensamblaje de todos los géneros triturados por la crisis de ese objeto todavía llamado libro), pero me desvié y no pude hacerlo. Ahora tampoco: he llevado esta tarjeta a su límite (p. 46).

Figura 1 En su cuenta de Facebook, la editorial Sexto Piso promocionaba el dispositivo con esta fotografía del libro cortado la publicación tomada por Abenshushan.

Figura 2 En su cuenta de Facebook, la editorial Sexto Piso promocionaba con esta fotografía tomada por Abenshushan el fichero la publicación.

Figura 3 En la página web de Permanente obra negra, nos encontramos con un dispositivo que se activa al mover la palanca ubicada en el margen izquierdo.

El concepto de “obra negra”, que forma parte del título proviene del campo de la construcción y hace referencia a algo inacabado, a la primera etapa del proceso de edificación. En dicho estadio las labores que se realizan son la excavación, la nivelación y la cimentación. Pero, además, se agregan dos sentidos a la carga semántica de la palabra “negra”: en primer lugar, una idea de la negritud desde la visión occidental procedente del colonialismo y, en segundo lugar, la que afecta la autoría, esto es, lo que se denomina en los países de habla inglesa como ghostwriter, la persona que escribe libros bajo el nombre de otra.

La experiencia de negra literaria o ghostwriter no solo provocó su desencanto frente al género de la novela, sino que le permite denunciar qué sucede en los sótanos de la literatura, cómo el trabajo intelectual en el mundo contemporáneo se define por someter a los escritores a un régimen de precarización. Cuando reconstruye la historia de la negrería literaria, Abenshushan la relaciona con la historia de los esclavos africanos y se apoya en el análisis del proceso necrocapitalista formulado por el historiador camerunés, Achille Mbembe, que sostiene que el devenir negro del mundo se evidencia en la manera en que todas las personas somos potenciales sujetos de despojo. Por ese motivo, en un estado en el que la negritud se desmarca de una práctica identitaria o racial, el escritor actúa como mano de obra barata y es una víctima más de los excesos de las relaciones económicas de extracción. La designación “Negro Literario” cobra interés porque reúne la violencia ideológica del racismo junto a la violencia económica del capital. Al feminizar el concepto se añade una capa más a la precariedad que lleva la marca de la desigualdad de género: “Durante mucho tiempo oculté que fui una de esas negras esclavas en las plantaciones de la literatura. Pero no lo ocultaba a los demás, me lo ocultaba a mí misma” (Abenshushan, 2019, p. 88).

Abenshushan denuncia la explotación como una consecuencia propia de la radicalización del orden económico capitalista. En diversas entrevistas, la escritora señala que, por haber nacido en los años 70, pertenece a una generación que vio la caída del muro y que entiende que existen otras maneras para que funcione el mundo. En relación con lo señalado, Mark Fisher (2019) toma como puntos de partidas, por un lado, una idea atribuida a Fredric Jameson y a Slavoj Žižek que sostiene que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo y, por otro lado, un eslogan atribuido a Margaret Thatcher cuando era la Primera Ministra de Reino Unido: “No hay alternativa”. El filósofo británico postula la noción de “realismo capitalista” con la que explica cómo el capitalismo ha logrado ocupar sin fisuras el horizonte de lo pensable y se ha instalado como un único sistema económico viable por lo que resulta imposible imaginarle una alternativa. En especial quienes son más jóvenes no pueden pensar un futuro diferente en un estado de capitalismo posfordista que apunta a la especulación en las plataformas digitales antes que a la producción en el espacio de la fábrica.

En esa misma dirección, Franco Berardi (2010) propone la categoría de “semiocapitalismo”, que define como el modo de producción en el cual la acumulación de capital se hace esencialmente por medio de una producción y del acopio de signos, esto es, bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social. Por otra parte, indaga cómo las leyes de la economía influyen en la estabilidad afectiva y psíquica de la sociedad y viceversa y sostiene que en lugar de un aumento en la cantidad de personas afectadas por enfermedades, observa un preocupante intento de adaptación a un ambiente de flujos de información veloces y agresivos: “La fragmentación y la precarización de los procesos productivos ha vuelto sumamente frágil las identidades sociales, la presencia del otro se ha vuelto discontinua, incómoda, competitiva” (p. 76). Berardi analiza lo que identifica como una “Generación post-alfabética”, es decir, un grupo humano que tiene un ambiente de formación tecnológico común y un sistema cognitivo, así como un mundo imaginario afín.

Resulta clave prestarles atención a los avances técnicos ya que el paso de las tecnologías alfabéticas a las digitales ha tenido como consecuencia fundamental que los procesos creativos han devenido irremediablemente en una forma peculiar de empleo. De lo anterior se desprende que hay que preguntarse qué significa trabajar hoy y cómo las tecnologías digitales abren una perspectiva nueva para el trabajo. El trabajo digitalizado manipula signos absolutamente abstractos, pero su funcionamiento recombinante es cada vez más específico, personalizado e intercambiable: “El semiocapitalismo ha puesto el alma a trabajar” (Berardi, 2010, p. 85). En Los condenados de la pantalla, Hito Steyerl (2014) postula como tesis que el arte se ha transformado en una ocupación lo cual implica una transformación del marco económico, del espacio y de la temporalidad. El trabajo es una labor que implica a una persona que produce, un resultado en la forma de un producto y un fin, que sería obtener un salario; la ocupación, en cambio, es lo opuesto:

Mantiene a la gente atareada en lugar de darle un trabajo remunerado. No depende de ningún resultado ni tiene necesariamente una conclusión. Como tal, no conoce la tradicional alienación ni ninguna idea correlativa de sujeto. Una ocupación no necesariamente implica una remuneración, puesto que se considera que el proceso contiene su propia gratificación. No tiene otro marco temporal que no sea el propio transcurrir del tiempo. No se centra en un productor/trabajador, si bien incluye personas que consumen, reproducen, que incluso destruyen, derrochan tiempo y espectadoras: básicamente, cualquiera que busque distracción o compromiso (p. 108).

En sintonía con Berardi, que advierte cómo el teléfono celular se ha convertido en una especie de fábrica portátil, Steyerl (2014) afirma que ese dispositivo condensa las vidas y las fuerzas conflictivas. Con el teléfono inteligente, la fábrica se disuelve en microunidades autónomas y subcontratadas que producen bajo condiciones que no están lejos de la servidumbre por contrato o el jornal, por ese motivo es posible hablar de un neofeudalismo. La artista y filósofa alemana se adentra en la noción de libertad negativa, esto es, la ausencia o liberación de todo y la pérdida de lo común como tal. Para eso, analiza el freelancer, el trabajador autónomo cuyo nombre conecta con la figura del mercenario medieval que ponía su lanza en alquiler7. Las ideas de estos pensadores son parte del fichero-archivo que constituye PON, pero también de una obra anterior de Abenshushan, Escritos para desocupados (2013), un conjunto de contraensayos surgidos de su blog (https://desokupados.blogspot.com/) en los que no solo indaga la productividad en el siglo XXI, sino que cuestiona el papel del escritor como un sujeto siempre ocupado. Después de visitar Argentina en 2004, es decir, entre la crisis del corralito argentino y la crisis global del capitalismo financiero, la autora decide renunciar a su trabajo para vivir una experiencia de años de desempleo voluntario que la llevan a reflexionar sobre el humano derecho a la pereza y a postular una especie de tratado contra la hiperactividad. En línea con esto, podemos retomar a Simon Critchley (2012) cuando afirma con pulso polémico que el artista contemporáneo representa el modelo aspiracional del nuevo trabajador porque es creativo, nómade, se encuentra en movimiento permanente, crea valor y tiene un estilo de vida lo suficientemente flexible como para encajar en un paradigma laboral posfordista definido por el trabajo inmaterial. Por lo tanto, son los empresarios perfectos que encarnan una engañosa idea bohemia del lugar de trabajo. PON denuncia esa peligrosa idealización funcional a un sistema económico hipercapitalista de explotación que empobrece, abusa y enferma a quienes realizan el trabajo creativo. Hay un interés en sus exploraciones en exponer la asfixia por la tiranía del trabajo y en formular una propuesta anarquizante.

II. El autor: un deudor plagiario

En las primeras páginas de PON, un aviso legal anuncia que tanto el editor como la autora dan permiso para que la publicación pueda ser memorizada, copiada, reescrita o tachada. De este modo, nos anticipa que una idea clave que sostiene al proyecto es la necesidad de revisar las nociones de autoría, de originalidad y de propiedad intelectual. Por ese motivo, los materiales con los que se hace PON provienen de fuentes variadas como fragmentos de textos o imágenes tomadas de libros, revistas, ensayos, conversaciones, diarios de escritores, notas periodísticas, rumores, entrevistas, teorías, archivos digitales, poemas, esténciles, graffitis, canciones, tuits, blogs, tumblrs, etc. La reflexión que propone PON sobre la originalidad se da en dos sentidos: en primer lugar, tiene que ver con negarse a la obligación de reconocer la procedencia de los textos y, en segundo lugar, con la novedad. Ambos dan cuenta de la relación compleja entre la escritura y la autoría. Al hacer perceptible la materialidad del proceso creativo de escritura y de edición, Abenshushan amplía el concepto de autoría (Domínguez, 2021). Así, con la construcción de un libro desmembrado, transitorio e ingobernable (Magis Weinberg, 2019), diseña un archivo coral que opera como una reflexión sobre la autoridad de la firma y se pregunta si es posible en la era digital pensar en el plagio.

En la portada de PON, encontramos junto con la firma de Abenshushan, indicado entre corchetes, la expresión en latín “et al” que señala la participación de una multitud en la escritura. Porque algo que sostiene este no-libro es que escribir en el siglo XXI significa, entre otras cosas, pararse contra las leyes derechistas de autor y entender el lenguaje como un espacio público que se niega a ser cercado. No obstante, lo anterior no va en contra de la idea de autor, al menos no de manera concluyente. En ese sentido, Vicente Luis Mora (2022) advierte que la muerte del autor no es más que un motivo teórico porque en la realidad nos encontramos en una época en la que el autor “está más presente que nunca, tanto dentro como fuera de los textos” (p. 99). La renuncia a la autoría8 la lleva a sentirse incómoda con la colocación de una firma solitaria en la portada. Por ese motivo, casi como una regla que se niega a olvidar, afirma que: “En la portada, al lado de nuestro nombre, escribir siempre: [et al.] ¡junto a otros] [con otros] [entre una multitud]” (p. 284). Pero firmar con otros o no firmar no son decisiones fáciles cuando se es mujer y se asume Negra Literaria, por eso se pregunta si: “¿desaparecer por segunda vez es una opción políticamente razonable? (p. 402).

Por lo tanto, Abenshushan no permanece plenamente en la posición de autora y prefiere ubicarse por momentos en el lugar de una coautora, pero también en el de una lectora que subraya y que deja que las citas hablen solas “con la elocuencia sutil del montaje” (p. 104). Reconoce como inspiración los tanteos experimentales del escritor estadounidense David Markson, quien después de dedicarse exitosamente durante años a la escritura de westerns y policiales, inicia con La soledad del lector en 1996 una serie que continuaría con Esto no es una novela (2001), Punto de fuga (2004) y La última novela (2007). Markson sigue un conocido consejo de Faulkner: “No seas “escritor”, sé “escritura”9 y se afirma en la idea de que un escritor es ante todo una persona que lee. La tetralogía se empeña en la construcción de libros descatalogados. Dentro de las numerosas referencias a David Markson en PON destacan las que aluden a su método de trabajo:

Markson describió su método de escritura así: “Uso fichas. Si hiciera una pila con ellas, probablemente medirían sesenta centímetros de altura. Las revuelvo todo el tiempo hasta que encuentran su lugar. Esto dura más o menos dos años, antes de terminar un libro. Procuro algún equilibrio entre las citas que provienen de la historia del arte, la cultura y la filosofía. La ironía es importante. En medio de estas líneas incluyo apuntes sobre el Autor o el Protagonista. Kurt Vonnegut me llamó varias veces para preguntarme: “¿Qué tipo de computadora usas para manejar todo ese material?” Cuando le expliqué mi método, me dijo: “David, estoy preocupado por tu salud mental” (Abenshushan, 2019, p. 155).

De manera que, sin el uso de una computadora ni de internet, este buscador de citas es definido por Abenshushan como un artista de la ficha. En la primera obra de su serie de no-novelas, Markson (2018) se pregunta: “¿Qué es una novela en todo caso?” (p. 24) y nos advierte que tiene un relato, pero que tendremos que esforzarnos para encontrarlo. En algún momento se pregunta si su proyecto de escritura puede ser definido como una novela de referencias y alusiones intelectuales, pero sin casi nada de novela10 y, al igual que Abenshushan, asume la posición de un lector que se interroga todo el tiempo cómo debería avanzar11 y se comenta a sí mismo. Establece una serie de conexiones con el Protagonista12: ambos son escritores, están enfermos de cáncer, han viajado por el mundo y se interesan por un conjunto de temas que atraviesan la obra como el antisemitismo, los cuestionamientos a la crítica cultural13, las diferentes formas en que han muerto los artistas, las historias de editores que se equivocaron en su criterio, lectores y lecturas, direcciones de domicilios, coincidencias, la vida sexual de los artistas y una postura antibélica. El desarrollo en apariencia errático de dichos temas lleva a que la obra no pueda tener un final, por lo que cierra el libro del siguiente modo: “¿Y el Lector? ¿Y el Lector? […] No lineal. Discontinuo. En forma de collage. Un assemblage. Tacho de basura” (p. 262).

PON también es una obra condenada a la inconclusión que no tiene, en rigor de verdad, una autora que desee asumir ese papel. Tal como ella explica: “Abandoné la Novela para dedicarme a buscar (obsesivamente) cómo boicotearía mi Autoría. Me tardé una década. La destrucción del yo toma su tiempo” (p. 258) porque es la destrucción de una concepción de literatura que se encuentra devastada, aniquilada y manufacturada. El principal inconveniente para renunciar a la no-novela es que debe primero reconocer que no había sido escrita por ella y no pertenecía a un autor, al dueño de una propiedad privada, sino que, por estar fundada en la copia, la transcripción, el subrayado y el montaje de citas, constituye una práctica anárquica que arma una constelación de textos al tiempo que imputa de una deuda impagable a quien reúne las voces. Abenshushan repara en que durante muchos años se prescindió del copyright y que, si hubiera existido, lo más probable es que no hubiéramos conocido obras como la epopeya de Gilgamesh, el Mahabaraia, la Odisea, el Popol Vuh, la Biblia y el Corán, el Orlando furioso, Gargantúa y Pantagruel: “todos frutos felices de un amplio proceso de mezcla y combinación, reescritura y transformaciones, es decir, de lo que hoy se denomina plagio” (p. 148).

Es evidente que, en tiempos de Internet, de redes sociales, de blogs y con las casi infinitas posibilidades de acceso de contenidos culturales que brinda la web, tiene sentido preguntarse por los efectos en el proceso de creación, en el sostenimiento y en los canales de distribución del objeto libro14. En otras palabras, de qué forma los nuevos soportes tecnológicos y la nueva gestión de espacios transforman los objetos culturales. Casacuberta (2003), por ejemplo, considera que la creatividad, en tanto valor social y establecida en el libre acceso a la información, produce una transparente generación de conocimiento basado en el esfuerzo y los recursos obtenidos de forma colectiva. Sin embargo, advierte que Internet, como espacio público, está determinada por relaciones sociales y de poder que apuntan al control del conocimiento y de la información. En cuanto a la circulación de bienes culturales en la era digital, es innegable que en los últimos años Internet se volvió un lugar central para la producción y la distribución de la escritura, de las prácticas artísticas y de los archivos culturales (Groys, 2016). En este contexto emerge una tendencia a la desficcionalización que se orienta en oposición a la manera en la que opera la ficción, cuyo funcionamiento es posible gracias al “ocultamiento del marco material, tecnológico e institucional” (Groys, 2016, p. 196). Como Internet funciona bajo la presuposición de su carácter no ficcional, atendemos a la revelación del Working process como una característica de las producciones artísticas de los últimos años. En PON, esto último cobra especial interés debido al acto documental que se lleva adelante y a la construcción de la escena en la que la escritura y el proyecto artístico tienen un encuentro singular que resulta en un ejercicio de desdefinición de lo literario.

Una de las complicaciones que trae aparejada la libre circulación tiene que ver con la “propiedad intelectual”, noción problemática que aúna dos conceptos opuestos. La idea de propiedad indica una exclusión del otro en el uso y goce de algo que le pertenece a alguien, mientras que lo intelectual refiere a algo intangible y que moralmente debe ser compartido ya que es una contribución al mundo y al conjunto de la humanidad. Es sabido que las valoraciones de una práctica social no son absolutas, sino culturales, históricas y contextuales, por lo que el primer cuerpo de leyes que se ocupó de la copia como problema fue el Estatuto de la Reina Ana Estuardo de 1710, donde se establecieron las bases de lo que conocemos como copyright. Hasta entonces, la copia no había sido entendida como una transgresión moral ni legal. Ante una creciente limitación y una mayor restricción en el acceso a los contenidos, como respuesta, en el año 2001 se estableció la licencia Creative Commons, un sistema que permitía ceder algunos derechos bajo unas determinadas condiciones: “el autor cede su obra si hay reconocimiento de ella, si no hay beneficio de un uso comercial o si se comparte la nueva obra con los mismos permisos que la obra ya existente” (Ferrando Mateu, 2017, p. 144).

Abenshushan parte de la idea de que el autor es un ladrón en el sentido de que todo lo que escribe ya ha sido escrito por alguien más y ella no es la excepción15. Escribir en el siglo XXI es recortar, remezclar y reorganizar el material ya existente por lo que el plagiar es robar a alguien que ya robó. Las fichas funcionan como un recordatorio de ninguna idea es original, esto la lleva a preguntarse: “¿Por qué si, desde el punto de vista genético, somos mezcla y recombinación, la literatura insiste en la originalidad?” (p. 150). En tanto categoría interpretativa compleja y ambigua, el plagio puede ser considerado un procedimiento de la actividad de bricolaje que consiste en el reciclaje de materiales de segunda mano (Mata, 2018). En relación con esto, las ideas de Cristina Rivera Garza (2013) resultan iluminadoras para comprender las dinámicas de la escritura en la era digital. Rivera Garza sostiene que el plagio es una especie de fantasma usado para sostener un sistema literario jerarquizador en el que se veneran de modo acrítico los conceptos de originalidad y de autoría. Desde sus indagaciones en Los muertos indóciles, publicado originalmente en 2011, Rivera Garza (2017) trabaja la idea de desapropiación16. Explica que desapropiarse implica desposeerse del dominio de lo propio con el objetivo de regresar al origen plural de toda escritura. La apropiación de textos a través del reciclaje, la copia o la recontextualización constituye una de las estrategias de escritura más política y recurrente en estos tiempos. No obstante, a la posición “apropiacionista”, esto es, la que permite volver propio lo ajeno y dejar así intacto el sistema autoral, opone y propone la acción de desapropiar. Esta implica desposeerse, es decir, renunciar a lo que se posee, el dominio sobre lo propio. Por otra parte, para Rivera Garza: “No hay acto de escritura que no sea reescritura” (p. 93). Desde esta perspectiva, la lectura se concibe como una práctica productiva y relacional, de compartición mutua y propia de una comunalidad (noción que hace hincapié en las relaciones de trabajo colectivo, gratuito y de servicio). Rivera Garza considera que alentar los procesos coautorales junto con las formas de circulación que se distancian de los circuitos del capital fincados en la autoría individual son maneras de practicar una poética de la desapropiación. Pero también es necesario “desentrañar críticamente las prácticas de comunalidad que significan y le dan sentido a todo texto” (p. 270). En su reflexión, la ensayista agrega que:

El libro, sin embargo, solo es una forma de captura momentánea de la escritura, una estación de paso donde a menudo se quedan los escritores apropiativos y por la que transitan apenas las escritoras desapropiativas en sus caminos hacia las asambleas de lectura que son su destino final. Y, en eso, la decisión de aquellos en lucha es la que cuenta. El camino por esos horizontes interiores que se cuelan en los horizontes inestables, más allá de los ejes estado-céntricos, lo señalan siempre, los pasos de otros. A la escritora desapropiativa o comunalitaria le toca poner el pie sobre esas huellas (Rivera Garza, 2017).

Abenshushan es una escritora desapropiativa que parece encontrar en el fichero-archivo una salida al dispositivo del libro entendido como una mercancía de la cultura que se sostiene en las nociones de autoría, de propiedad y de originalidad. En este sentido, conviene retomar lo planteado por Daniel Link (2019), quien, cuando trabaja el concepto de archivo, considera que “El problema de los nombres es el problema de lo queer, que es una manera de designar a lo que no admite ningún nombre (es decir, ningún origen y ningún mandato)” (p. 20). Luego agrega que lo queer puede servir como una metodología que permite darle espacio a las “singularidades innombrables (esos son los enunciados, los cuerpos, las experiencias)” por sobre el nombre, la obra o el libro. Como ya hemos señalado, debido a la amplitud de las operaciones vinculadas al archivo la pregunta por la noción y su funcionamiento debe ser entendida de una manera diferente a la acuñada por la disciplina archivística en el siglo XIX. Deja ya de ser una preocupación exclusiva de profesionales de la archivística y deviene un eje transversal que atañe a diferentes áreas. PON funciona como una práctica de archivo en la que se vuelve medular el gesto artesano, paciente y poco rentable del copiado (Farge, 1991).