Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

La zaranda de ideas

versión On-line ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.16 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ago. 2018

Artículo

Mirá dónde dejás la basura. Biografía cultural y procesos de formación cultural en un recinto de Pueblo Viejo de Potrero (Departamento de Chinoca, Jujuy)

Look where you leave the garbage. Cultural biography and cultural formation processes in an enclosure of Pueblo Viejo de Potrero (Cochinoca Department, Jujuy)

Nahuel Pablo Camargo1 y María Amalia Zaburlín2.

1CREA-FHyCS-UNJu. Dr. Vidal 1161 (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina. Correo electrónico: nahuelcamargo13@gmail.com

2 CREA-FHyCS-UNJu. Pemberton 506 (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina. Correo electrónico: mzaburlin@yahoo.com

Recibido en el mes de septiembre de 2018,

aceptado en marzo de 2019.

RESUMEN

Se presenta el análisis de la evidencia arqueológica procedente del recinto R1 del sitio Pueblo Viejo de Potrero (Departamento Cochinoca, Provincia de Jujuy). El objetivo específico de este trabajo es reconstruir, mediante el análisis del material recuperado, la funcionalidad de R1 durante su ciclo de uso y abandono, así como también indagar sobre los procesos de formación cultural que afectaron la distribución de dichos materiales en el contexto arqueológico. Se siguieron distintas vías para el análisis e identificación de procesos de formación cultural, generando aportes sobre el cambio de funcionalidad del recinto estudiado a lo largo de su biografía cultural.

Palabras clave: Puna de Jujuy; Casabindo; Biografía cultural; Procesos de formación cultural; Descarte provisional

ABSTRACT

We present the analysis of the archaeological from the R1 enclosure of the Pueblo Viejo de Potrero site, (De- partment Cochinoca, Province of Jujuy). The specific aim of this paper is to reconstruct, by analyzing the re- covered material, the functionality of R1 during their cycle of use and abandonment, as well as to analyze on how cultural formation processes affected the distribution of such materials in the archaeological context. Several lines of research were followed for the analysis and identification of cultural formation processes making contributions about functionality changes of the studied enclosure through its cultural biography.

Keywords: Puna of Jujuy; Casabindo; Cultural biography; Cultural formation processes; Provisional discard.

INTRODUCCIÓN

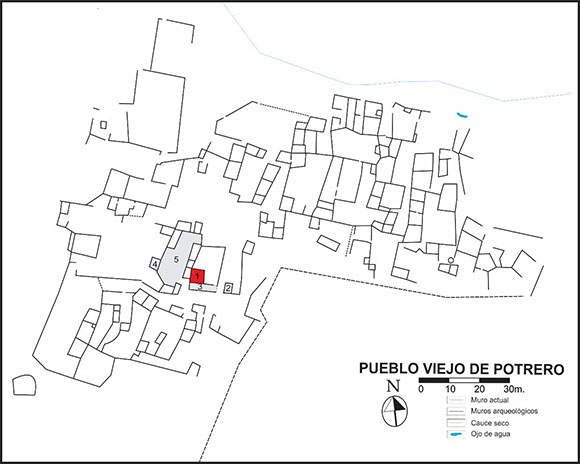

Pueblo Viejo de Potrero (en adelante, P. V. de Potrero) es un sitio arqueológico ubicado en el tramo medio de la quebrada homónima, localizado al noroeste del poblado actual de Casabindo, Puna de Jujuy. Se trata de un sitio habitacional de tipo conglomerado (Madrazo y Ottonello 1966) con recintos rectangulares desiguales, cuya organización en el espacio tiende a ser ordenada y homogénea. Trabajos previos plantean que el inicio de ocupación podría corresponder al periodo de Desarrollos Regionales y que las estructuras visibles en superficie se vincularían con el periodo Inka, quedando algunos sectores ocupados hasta el HispanoâIndígena inclusive (Albeck et al. 1996; Albeck y Zaburlín 2008; Zaburlín 2015).

El objetivo específico de este trabajo es presentar el análisis de los materiales procedentes del recinto R1 de P. V. de Potrero, recuperados por Albeck y su equipo en excavaciones realizadas durante las décadas de 1980 y 2000. La hipótesis de campo pensada originalmente por estos investigadores consideraba este recinto como un área habitacional; sin embargo, el análisis de los materiales nos llevó a formular hipótesis alternativas, planteando que la estructura, al menos al momento de su abandono definitivo, conformaba un depósito de basura secundaria. De esta manera, el objetivo general de este trabajo es la reconstrucción de la historia ocupacional del recinto, identificando elementos que evidencien cambios en su uso a partir del estudio del registro arquitectónico y de la distribución de los materiales.

APUNTES TEÓRICOS. ARQUITECTURA Y DISTRIBUCIONES, Í REAS DE ACTIVIDAD E HISTORIAS DE OCUPACIÓN

Pensar en la historia ocupacional de un recinto es básicamente pensar en su biografía. Kopytoff (1986) introdujo el concepto de biografía cultural para describir los cambios en los significados de los objetos. El autor nos expone el ejemplo de la vivienda de los suku, etnia de Í frica central, en la que se puede apreciar cómo la construcción va cambiando de valor, no solo en un plano meramente utilitario, pasando de ser una vivienda a un cobertizo para los animales, sino también cómo cambia su significado culturalmente especificado, brindando distinta información acerca del estatus del dueño, de la función de la choza, etcétera (Kopytoff 1986). De esta forma, el estado físico de la choza en cada período se corresponde a un uso específico, el cual se relaciona con un proceso de transformación social que involucra una sucesión de fases y modificaciones de estatus.

Entonces, podemos considerar que, como cualquier ítem material, los edificios pasan por procesos de cambio, tanto en su uso como en su significado, desde su construcción hasta su abandono definitivo. Es posible pensar en los recintos que componen un asentamiento como ítems abandonados en diferentes etapas de su historia de vida (Taboada 2003). La funcionalidad de la arquitectura y sus cambios en el tiempo están íntimamente relacionados con la sociedad que la construyó y utilizó. Taboada (2005) sostiene que la arquitectura posee un alto potencial y eficiencia como indicador de los procesos sociales, debido a su prolongada vida útil y perduración material en el tiempo, así como su capacidad de adaptarse a los diferentes requerimientos de los usuarios.

Sin embargo, la funcionalidad de las estructuras arquitectónicas también puede modificarse sin que se generen grandes cambios en las construcciones. La organización del espacio siempre tiene un componente temporal, y la misma estructura puede convertirse en un escenario diferente a través de modificaciones operadas mediante la incorporación de distintos elementos. Según Rapoport (1990), todo escenario está constituido por tres tipos de elementos: fijos, semi-fijos y no-fijos. Considerando los ejemplos dados por este autor, se puede plantear que al modificarse los elementos semi-fijos y las actividades de la gente, un determinado escenario puede convertirse en uno nuevo. Entonces los elementos semi-fijos se vuelven indicadores relevantes para el estudio de los cambios de funcionalidad de una estructura.

En esta línea, otro de los indicadores que pueden ser utilizados para estudiar los cambios de funcionalidad son los análisis de las secuencias de depositación y la distribución de materiales en las unidades habitacionales. Consideramos entonces que los depósitos de piso son palimpsestos conformados por las actividades productivas, de limpieza y sus desechos, que a su vez fueron afectados con distinta intensidad por procesos naturales postdepositacionales (Wandsnider 1996). Teniendo en cuenta la posibilidad de procesos de abandono y reutilización en el recinto analizado, se consideraron también algunos modelos sobre agregados de desecho secundario (Schiffer 1987; Wilson 1994; Deal y Hagstrum 1995; Tani 1995). A partir de dichos modelos, un concepto que tendremos en cuenta es el de âdescarte provisionalâ, entendido como el almacenaje, en áreas de poca actividad pero de fácil accesibilidad, de ítems dañados, que ya no pueden cumplir su función original, pero que pueden ser reparados o ser potencialmente reutilizables en una nueva función, o directamente descartados de forma definitiva (Deal 1983; Tani 1995).

ANTECEDENTES DE ESTUDIO EN PUEBLO VIEJO DE POTRERO

A comienzos de la década de 1980, Albeck identificó por primera vez este sitio y durante varias campañas se efectuaron sondeos exploratorios en los recintos 1, 2, 3 y 4, registro arquitectónico, recolección sistemática de superficie y se excavó la mitad oriental de R1. En la década del 2000 se realizó el relevamiento planimétrico del sector donde se presenta la mejor visibilidad del sitio (Figura 1), también se completó la excavación de los recintos R1 y R4, y se efectuó un sondeo en R5. Algunos avances fueron publicados parcialmente en diversos estudios sobre unidad doméstica, arquitectura y organización espacial (Albeck 1993; Albeck et al. 1996, 1999, 2001; Dip 2005; Zaburlín 2015).

FIGURA 1 · Plano de P. V. de Potrero (Albeck et al. 2001). Se destacan en gris las áreas excavadas y en rojo el recinto analizado.

Es necesario comentar brevemente las dataciones realizadas en el sitio debido a que se han registrado algunas discrepancias entre los fechados. La primera muestra, procesada en la década de 1990, provenía del recinto 4 y brindó un fechado radiocarbónico (LPâ519) (Tabla 1), que ubica la ocupación del sitio entre los siglos XII y XIII (Albeck et al. 1996). Esta datación presentaba alguna discordancia con los resultados de las excavaciones y la recolección superficial, donde el material diagnóstico correspondía principalmente al periodo Inka/Hispano-Indígena y, en menor medida, al periodo Tardío.

Tabla 1.TABLA 1 · Fechados obtenidos en P. V. de Potrero (publicados en Albeck y Zaburlín 2008, y Albeck 2018)

Durante la década del 2000, con el material cerámico del R1 se realizó un análisis de la distribución vertical de remontajes en fragmentos cerámicos, registrando que los niveles comprendidos entre los 15 y 50 cm de profundidad corresponderían a una sola unidad de depositación (Zaburlín 2015). Por lo tanto, se dataron muestras de espículas de carbón y restos óseos comprendidos en estos niveles (LP-2020 y AA1000155). Por último, paralelamente a la realización de este trabajo se fechó una nueva muestra del nivel de ocupación del R4 (LP-2773) (Tabla 1). Estas tres dataciones son contemporáneas e indican una ocupación más tardía, aproximadamente entre los siglos XIV y XVI, lo cual resultaba coherente considerando el material recolectado. Por lo tanto, Albeck consideró que la fecha de la muestra LP-519, podría deberse al fenómeno old wood (sensu Schiffer 1986), aunque no se descarta la posibilidad de ocupaciones más antiguas, ya que en la región son frecuentes los procesos de reocupación de espacios habitables (Albeck y Zaburlín 2008).

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS EN R1, PROCESO DE EXCAVACIÓN Y DATOS ARQUITECTONICOS

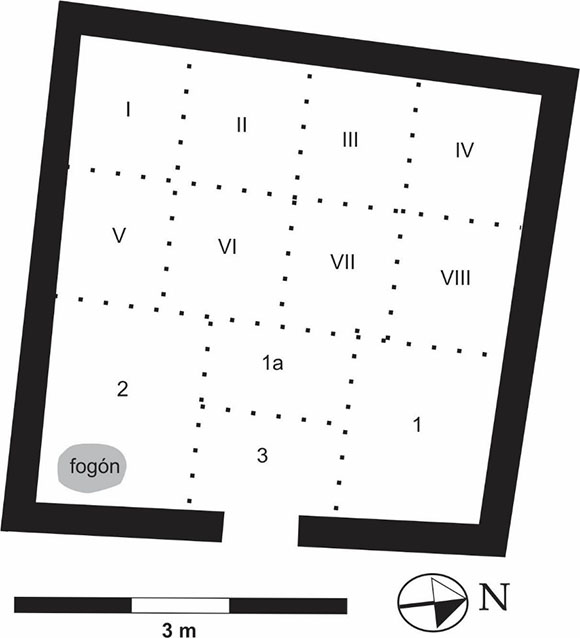

El recinto R1 forma parte de un conjunto de estructuras ubicadas en el sector central del sitio. Es un recinto de planta cuadrangular cuyas dimensiones son 3,40 m W-E y 4,20 m N-S, con una superficie interior de 14,3 m2. En el tramo central del muro oriental presenta un vano de acceso de 80 cm de ancho que comunica este recinto con una estructura de mayores dimensiones. En cuanto a la técnica constructiva, los muros están levantados con pirca doble (60 - 70 cm de espesor) y argamasa. Las rocas empleadas tienen diversos tamaños, ubicándose las más grandes (mayores a 30 cm) en la parte inferior, continuando con rocas de tamaño mediano (20 por 30 cm). Estas últimas exhiben formas aplanadas y se encuentran trabadas con otras rocas menores en los intersticios, presentando en conjunto un lienzo plano hacia el interior (Albeck 1983).

Este recinto fue excavado con sistemas disímiles de registro durante tres campañas, dos realizadas en el año 1983 y una en el 2000. Durante 1983 se planteó un sondeo en el centro del recinto con niveles artificiales de 10 cm, hasta una profundidad de 40 cm. En la siguiente campaña se completó la mitad oriental del mismo a través de tres cuadrículas, excavadas por niveles artificiales de 10 cm en los estratos superficiales, luego continuando con niveles de 5 cm; los materiales fueron registrados por cuadrícula y nivel, pero no se realizaron dibujos de planta ni perfiles estratigráficos. En la esquina sureste se registró un fogón en cubeta con lajas clavadas en su perímetro; el tope de este rasgo se encuentra a 30 cm de profundidad y la base de este rasgo llega hasta 55 cm de profundidad.

En el año 2000 se completó el área total del recinto, mediante la apertura de ocho cuadrículas en su mitad occidental. En esta oportunidad se utilizó la técnica de decapage, por lo que se cuenta con dibujos de plantas que indican la ubicación de todos los materiales recuperados. No se confeccionaron perfiles estratigráficos, debido a que no se observaron estratos marcadamente diferenciables. En la cuadrícula 1, una vez alcanzado el estéril, se continuó excavando hasta dejar a la vista la base de los cimientos, a 52 cm de profundidad aproximadamente.

Al integrar los informes de campo sobre las estratigrafías de las tres campañas se observa que fueron registrados cuatro niveles que presentan un leve buzamiento de oeste a este: a) el nivel superficial que alcanza una potencia de aproximadamente 10 cm con sedimento eólico; b) un sedimento más compacto con pedregullo fino, baja cantidad de restos culturales y derrumbe en los sectores cercanos a los muros que se ubica entre los 10 y 20 cm; c) aproximadamente entre los 15/20 cm hasta los 30/40 cm se registra un sedimento con pedregullo y mayor cantidad de restos culturales; este nivel tiene un buzamiento más marcado, con mayor profundidad en el sector oriental; y d) a partir de los 30 cm de profundidad se registra un sedimento ligeramente más arenoso y estéril en contenidos culturales. Solamente en el interior del fogón se registraron fragmentos hasta los 50 cm de profundidad. Por otro lado, se debe subrayar que en ninguna de las tres campañas se registró un piso consolidado; tampoco se observaron restos que indicaran la presencia de techumbre, elementos que sí están presentes en otros recintos vecinos.

Figura 2. Esquema del recinto R1 y cuadrículas excavadas.

Se debe recordar que se registraron remontajes en fragmentos cerámicos en los niveles artificiales comprendidos entre los 15 y 50 cm de profundidad en la cuadrícula 2 asociados al fogón, con lo cual se sostiene que se trata de una sola unidad de depositación.

Recapitulando, la hipótesis original que se plantearon los excavadores fue que se trataba de un recinto de vivienda, en base a las dimensiones de la estructura y la presencia de un fogón. Sin embargo, al expandir el área de excavación se registró un nivel de ocupación sin piso consolidado. A partir de este problema pretendemos repensar la funcionalidad de esta estructura incorporando el análisis de los materiales rescatados en las diferentes campañas de excavación.

METODOLOGÍ A

En la estrategia metodológica se siguieron algunas de las técnicas aplicadas en trabajos precedentes para R1 y R3 de P. V. de Tucute (Albeck et al. 1995; Basso et al. 2010). La secuencia de registro y análisis se orientó para identificar cambios en la funcionalidad de R1, buscando articular los datos arquitectónicos con los restos materiales y su distribución.

-

Análisis de materiales en el depósito excavado

Los materiales exhumados en R1 de P. V. de Potrero comprenden cerámica, líticos y óseos. Para cada uno se siguieron criterios de identificación y clasificación específicos.

-

Material cerámico

Asciende a un total de 837 fragmentos; los mismos fueron clasificados según atributos de tratamiento de superficie. El análisis morfológico distinguió los fragmentos con atributos de forma y aquellos que carecían de estas características fueron incluidos en clases estructurales amplias, como vasijas cerradas o abiertas (Shepard 1956; Balfet et al. 1992). Este primer nivel de registro y clasificación es necesario para realizar comparaciones con otros sitios de la región e individualizar fragmentos procedentes de otras áreas. La metodología se apoyó en los avances de estudios sobre alfarería regional (Zaburlín 2015).

Frente al objetivo de reconstruir la historia de vida de R1 se siguieron dos vías de investigación. En primer lugar, se realizó un análisis de los remontajes y, en segundo lugar, se calcularon los números mínimo y máximo de las piezas representadas. El proceso de remontaje permite contar con elementos diagnósticos acerca de la forma y dimensiones de las vasijas, pero además brinda importantes datos para el análisis de la distribución vertical y horizontal de los fragmentos que remontan, permitiendo solucionar problemas estratigráficos (Nelson 1985). Además, mediante el análisis de los distintos tipos de remontajes presentes es posible estudiar las características del depósito y evaluar la incidencia de procesos de formación de sitio. Bollong (1994) plantea seis estados de remontaje cerámico. Los estados 1, 2 y 3 se consideran con una asociación segura, es decir que corresponden a fragmentos que provienen de una misma vasija, estos son los que deben utilizarse para el análisis de estratigrafías y de distribución espacial. El estado 4 comprende fragmentos que no remontan, pero sus atributos morfológicos macroscópicos permiten establecer asociaciones probables. Los estados 5 y 6 incluyen fragmentos únicos y huérfanos; estos no son operativos para el análisis estratigráfico. Mediante la comparación y correlación de tipos de fragmentos que conforman el área excavada se puede obtener información sobre la función del depósito del cual provienen.

Como segunda vía de análisis se realizó el cálculo de número mínimo y máximo de las distintas clases de vasijas, esto permite analizar la composición del depósito y se puede relacionar ya sea con actividades o con la profundidad temporal de utilización del área (Menacho 2007; Basso et al. 2010). En los cálculos de número mínimo y máximo de piezas representadas necesariamente se parte de la identificación del tipo morfológico y luego, se contabilizan los fragmentos con atributos de forma (bordes y bases principalmente). De esta manera, por ejemplo, si se registraron dos bases y un borde de vaso chato, se puede suponer que una de las bases podría corresponderse con el borde, por lo que el número mínimo sería de dos individuos. Al tener un número mayor de ciertos elementos, se considera que estos contienen a los del número inferior, sumándoles, además, aquellos fragmentos que muestren alguna característica especial que los diferencie del total del conjunto (Basso et al. 2010). Para obtener el número máximo, simplemente se contabiliza cada fragmento como un individuo. Ambas medidas deben ser usadas combinadas para tener en cuenta el rango probable de piezas presentes en el depósito excavado. Este método permite analizar el porcentaje de representación de los distintos tipos morfológicos presentes en el recinto.

-

Material lítico

Se analizaron los fragmentos de artefactos formatizados y las variedades de desechos, siguiendo las recomendaciones de Aschero (1983), Í valos (1998) y Aschero y Hocsman (2004). Los ítems líticos (n=55) fueron clasificados con criterios tecno-tipológicos diferenciados por materia prima. Con el objetivo de analizar cambios de función del recinto se buscó identificar artefactos vinculados con actividades domésticas y la presencia de procesos de reutilización o reciclaje.

-

Material arqueofaunístico

La muestra está compuesta por un total de 97 especímenes; para su análisis se siguieron las propuestas metodológicas de Mengoni Goñalons (1988, 2010). Se contabilizó el material óseo identificable y no identificable, se sumó la identificación anatómica y se registraron marcas de corte, por último, se realizó el cálculo de MNE. Cabe aclarar que se contaba con la identificación taxonómica de los elementos óseos mejor conservados realizada por E. P. Tonni en la década de 1980.

-

Análisis de datos arquitectónicos

Se consideró principalmente la distribución y características del aspecto físico de la evidencia arquitectónica, teniendo en cuenta las dimensiones del recinto y la ubicación de vanos y de elementos semi-fijos, así como también la ubicación y comunicación con otras áreas del sitio (siguiendo las recomendaciones en Mañana Borrazás et al. 2002). Partiendo de lo propuesto por Rapoport (1990), consideramos como elementos fijos a los muros, ya que son menos permeables a modificaciones a corto plazo; es decir, los muros se presentan como elementos más permanentes a lo largo de la biografía del recinto. Por otro lado, el fogón lo pensamos como elemento semi-fijo, ya que puede ser modificado con más facilidad tanto en sus aspectos morfológicos como espaciales.

-

Análisis de distribución de materiales y relación con arquitectura

En este último paso se integraron los diversos datos procesados, se elaboraron planos con las distribuciones de las distintas clases de materiales y tipos de desecho. Se buscaron correlaciones entre estas distribuciones espaciales y los elementos arquitectónicos. Se realizaron comparaciones con otros estudios de distribución espacial en estructuras domésticas (Albeck et al. 1995; Taboada 2003, 2005; Basso et al. 2010; Gazi y Salazar 2013; Basso 2014) y con los modelos elaborados a partir de estudios de arqueología del pasado contemporáneo acerca de la generación de desechos (Wilk y Schiffer 1979; Rathje 2001).

ANÀLISIS ARTEFACTUAL DEL RECINTO R1 DE P. V. DE POTRERO

Los materiales recuperados en el R1 de P. V. de Potrero comprenden fragmentos cerámicos (n=837), fragmentos de artefactos formatizados y desechos de talla líticos (n=55) y restos faunísticos (n=97). A continuación, se exponen los resultados del registro y clasificación de cada uno de los conjuntos.

-

Cerámica

En base al tratamiento de superficie, se discriminaron cuatro categorías amplias que contienen subgrupos específicos. De manera resumida, se registraron las siguientes cantidades de fragmentos:

a) Ordinario (n=419).

b) Alisado con baño de pintura roja (n=238). Incluye aquellos fragmentos con decoración negro sobre rojo (n=6) conocidos como Casabindo bicolor (Krapovickas 1958-1959).

c) Fragmentos con alguna de sus superficies pulidas. En este grupo se incluyen los tipos denominados Agua Caliente rojo pulido (n=44) y Pucos interior negro pulido (n=101) (Ottonello 1973).

d) Alfarería Yavi-Chicha (n=6). Un solo fragmento presenta decoración morado sobre ante y el resto son rojo pulido (Krapovickas 1975; Í vila 2009), todos corresponden a fragmentos de pequeñas escudillas.

En una segunda etapa se analizaron los fragmentos que presentaban atributos de forma (n=164), identificándose cinco tipos morfológicos (de aquí en adelante TM, previamente definidos en Zaburlín 2015):

a) Vasijas Abiertas:

- (TM 14) Vasos de contorno compuesto con decoración negro sobre fondo rojo pulido y/o beige pulido.

- (TM 19) Vasos chatos con el interior color negro y tratamiento pulido y/o alisado.

- (TM 17) Escudillas: muestran cierta variabilidad en las dimensiones y tratamientos de la superficie interna y externa.

- (TM 13) Vasijas de boca ancha que presentan el borde interno con tratamiento negro pulido.

b) Vasijas Cerradas:

- (TM 2) Vasijas con cuello convexo, presentan decoración Casabindo bicolor.

- Piezas cerradas sin tipo morfológico específico: se contabilizaron 670 fragmentos que a su vez se encuentran subdivididos según sus tratamientos de superficie.

c) Otros materiales cerámicos:

Se identificaron trozos de tres fichas circulares con menos de 3 cm de diámetro. Consisten en fragmentos de cerámica tosca reutilizados, los bordes fueron friccionados contra otra superficie áspera para obtener una forma circular. Los mismos no presentan elementos que permitan clasificarlos como torteros.

En base a estos datos, consideramos que está representada la variabilidad cerámica local característica de la región entre los siglos XII-XV y también se identificaron elementos de interacción con el área Chicha (Krapovickas 1958-1959; Zaburlín 2015).

Considerando los TM identificados, se plantea que están vinculados con las actividades cotidianas de una unidad doméstica. Se encuentran representadas piezas aptas para el procesamiento y preparación de alimentos (TM 13); servicio y consumo (TM 17 y 14); almacenaje de elementos sólidos o líquidos (TM 2 y las piezas cerradas en general) y también piezas vinculadas con actividades de hilado como los vasos chatos (TM 19) (Krapovickas 1958-1959).

Figura 3. Arriba: números mínimos y máximos de tipos morfológicos. Abajo: tipos morfológicos identificados.

Una vez identificados los tipos morfológicos, se procedió a calcular el número mínimo y máximo de individuos existentes en este depósito, ya que la variabilidad morfológica y el grado de fragmentación permiten reflexionar sobre el tipo de depósito que conforman y de cambios en la funcionalidad de R1.

Las escudillas (TM 17) se presentan en diversos tamaños y en una proporción más alta respecto a los otros tipos de piezas. Menacho (2007) plantea que el alto porcentaje de escudillas vinculadas con el consumo individual, más que relacionarse con aspectos demográficos de una unidad doméstica, podría vincularse con la profundidad temporal de las áreas de desecho secundario. Entonces, para el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la alta representación de fragmentos de escudillas, se puede considerar la posibilidad de que el conjunto analizado se trate de un depósito de desechos secundarios.

Las piezas cerradas exhiben un número máximo muy elevado respecto al número mínimo. Esto se puede relacionar con el tamaño de las vasijas más grandes que al romperse tienen mayor potencial de generar más cantidad de fragmentos que una pieza cerámica de dimensiones pequeñas, aunque también habría que pensar si responden a la utilización de las piezas dentro de un contexto doméstico o, por el contrario, se trata de algún tipo de depósito de descarte.

En cuanto a la existencia de remontajes de estado 1, como se mencionó anteriormente, estos fueron de utilidad en el análisis de distribución vertical; sin embargo, no aportaron mayores datos sobre morfología. Si se compara la cantidad de fragmentos con estados de remontaje 1, 2 y 3 (n=46) con aquellos que presentan estados 4 y 5, es decir fragmentos sueltos (n=797), se puede observar en R1 una marcada predominancia de estos últimos. Bollong (1994) plantea que una de las características de los depósitos de basura es que se espera que se registren mayores proporciones y variedades de fragmentos únicos que en los contextos habitacionales.

Por lo tanto, tomando en consideración los datos del material cerámico, particularmente la alta frecuencia de escudillas y de fragmentos de vasijas grandes, la baja frecuencia de remontajes frente a una alta representación de fragmentos únicos y la presencia de los fragmentos de fichas reutilizados para confeccionar fichas, se comienza a plantear la posibilidad de que en R1 se ubicara un depósito de desechos secundarios.

-

Líticos

En el R1 de P. V. de Potrero las materias primas no locales están pobremente representadas. Solamente se recuperaron seis pequeños desechos de talla de obsidiana, sílice y ópalo, no se encontraron nódulos ni artefactos. El origen de la obsidiana podría ubicarse en las fuentes Caldera Vilama y Zapaleri, localizadas en el límite tripartito entre Bolivia, Chile y Argentina. Su esfera de distribución incluye principalmente los sitios de la provincia de Jujuy (Yacobaccio et al. 2004). En tanto las fuentes de sílice y el ópalo podrían situarse en el sur de Bolivia (Í valos 2002). Estas áreas se encuentran a más de 200 km de distancia.

Por otra parte, se registraron 49 ítems líticos de materias primas locales. Las variedades que se encuentran disponibles en las inmediaciones del sitio son basalto y rocas silíceas, presentes en cantos rodados, cuarzo, granulita y andesita basáltica. La fuente de esta última aún no ha sido identificada, pero se cuenta con la información etnográfica de la existencia de vetas de andesita en quebradas cercanas y en Coranzulí (Dip 2001), ubicadas a menos de 30 km, por lo tanto, la consideramos como materia prima local.

Entre los materiales de basalto destaca un fragmento de punta de proyectil, específicamente una base apedunculada con retoque unifacial. Este fragmento presenta similitudes con tipos morfológicos correspondientes al momento de transición entre el periodo Arcaico y el Formativo Temprano (Hocsman 2010; Moreno 2012). La presencia de este ítem se puede deber a un proceso reclamatorio (sensu Schiffer 1987), lo cual es posible ya que, en las cercanías, en el curso bajo del Arroyo de Potrero se encuentran dispersiones líticas (sitios a cielo abierto), con artefactos de estos periodos (Zaburlín 1998).

Se consideraron relevantes los materiales de andesita basáltica, ya que los 28 ítems registrados corresponden a distintos estados de desecho y reactivación de palas líticas. Se registraron fragmentos de palas que corresponden a tres filos, dos mangos y dos fragmentos de cuerpo; varios son lascas de reciclaje, ya que pre sentan pulidos generados por el uso durante su función inicial (siguiendo recomendaciones de Í valos 1998). Las lascas primarias y secundarias podrían indicar el desarrollo de actividades de manufactura de palas agrícolas en el interior del recinto, o al menos de algunas de las etapas de este proceso. En tanto las lascas de reciclaje son consideradas como producto de reformatización de fragmentos de palas que habrían terminado su vida útil.

En síntesis, se observa que los materiales presentes son en su mayoría escasos desechos de talla y fragmentos reutilizados o potencialmente reutilizables. Teniendo en cuenta estos datos, sumados a lo expuesto sobre el material cerámico, se refuerza la posibilidad de que la estructura haya sido utilizado como depósito de desechos, probablemente acumulado de forma provisional (siguiendo a Deal 1983).

-

Arqueofauna

En el conjunto de la muestra ósea, 19 especímenes pudieron ser identificados taxonómicamente y 78 corresponden a fragmentos de huesos no reconocibles. El cálculo de NISP correspondiente es: camélido (n=13), equino (n=4), bóvido (n=1) y ave (n=1). Se registraron también seis fragmentos de pequeños huesos de roedor, los cuales por su estado de conservación podrían relacionarse con procesos tafonómicos postdepositacionales. Por otro lado, cabe destacar que los restos de equino y bóvido están presentes en profundidades entre 5 a 25 cm, es decir, siendo en su mayoría parte de la misma unidad de depositación junto con los demás restos culturales.

No se pudo calcular el MNI debido a la alta fragmentación de la muestra, la cual no permitió identificar debidamente la lateralidad. El cálculo de MNE permitió observar que los camélidos son la muestra mayoritaria, estando representadas distintas partes del esqueleto, principalmente las extremidades. En el caso de bovinos, solo se cuenta con una vértebra. La muestra de equinos está conformada por fragmentos de molares, un fragmento de escápula y un metatarso. Por último, se registró un fragmento de hueso de ave no determinado. Por otra parte, los registros de marcas y termoalteración son muy bajos en esta muestra, y ambos podrían relacionarse con procesos de formación naturales postdepositacionales.

En resumen, la mayor representación de restos de camélidos es coherente con la economía pastoril que desarrollaron las sociedades en la región puneña desde el período Tardío. Por otra parte, los restos de equino y bóvido dan muestra de la ocupación de la zona con posterioridad a la llegada de los españoles, dato que se condice con las dataciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, dado el bajo nivel de conservación de la muestra, esta no puede ofrecer más información respecto a los cambios de uso de R1.

Figura 4. Fragmentos de palas recuperados en R1.

-

Arquitectura y distribución espacial

R1 forma parte de un conjunto arquitectónico conformado, en primer lugar, por un gran patio delimitado por muros, en cuyo interior se identificaron dos estructuras, el mencionado R1, y contigua a este último, se encuentra R3, construcción que posee forma alargada, similar a la de un pasillo. El acceso a este conjunto se da a través del patio, mediante el cual se puede ingresar a las otras dos estructuras.

No se encontraron indicadores de techumbre en R1, así como tampoco se registraron evidencias de modificaciones en los muros. La estructura de fogón presente en la esquina sureste nos estaría indicando la existencia de un antiguo piso de ocupación, aunque dicho piso no se encuentra consolidado. Teniendo en cuenta la homogeneidad del sedimento, así como también la procedencia de los fragmentos cerámicos que pudieron ser remontados, se consideró los niveles artificiales entre los 15 a 30 cm de profundidad (15 a 50 cm en la parte del fogón), como una sola unidad de depositación, mismos niveles en los que se registran la mayor frecuencia de restos culturales fragmentados que se recuperaron en R1.

Para analizar las distribuciones espaciales se trabajó con registros de excavación con niveles de definición disímiles. Los datos de las campañas de 1983 permitieron ubicar los restos solamente por cuadrícula y nivel. Un registro más detallado de excavación por decapage se realizó durante el año 2000, donde se cuenta con múltiples dibujos de planta de cada cuadrícula y nivel, además de dibujos de los muros. Como ya fue señalado, en ambas campañas no se realizaron dibujos de los perfiles estratigráficos, ya que el sedimento presentaba cierta homogeneidad, lo que imposibilitó diferenciar estratos.

Como se apuntó en el acápite de metodología, se integraron los datos procesados sobre el material cerámico, lítico y restos arqueofaunísticos, elaborándose entonces diversos planos con las distribuciones de las distintas clases y estados de los materiales, buscando asociaciones entre los mismos y los elementos fijos y semi-fijos de la estructura (fogón, muros, acceso).

Paralelamente, se realizaron comparaciones con los resultados de análisis de distribuciones en otros sitios en los que se pueden observar concentraciones discretas de desechos relacionadas con diferentes actividades, como la preparación de alimentos, producción metalúrgica o la talla de instrumentos líticos (Albeck et al. 1995; Dip 2001; Taboada 2003, 2005; Basso et al. 2010; Gazi y Salazar 2013; Basso 2014). También se tuvieron en cuenta los modelos elaborados a partir de estudios de arqueología del pasado contemporáneo acerca de la generación de desechos (Wilk y Schiffer 1979; Deal 1983; Rathje 2001).

Como resultado del análisis de todos los planos de las distribuciones en R1, se observa una aparente aleatoriedad en la distribución espacial, sin poder establecerse áreas de actividad claramente delimitadas. Es decir, no estarían presentándose concentraciones de material que indiquen estructuras de actividades delimitadas espacialmente. Í nicamente se registra una menor presencia de restos en el área adyacente al vano, lo cual podría vincularse con la circulación para acceder al interior del recinto.

Se tuvieron en cuenta modelos sobre estructuras de actividades, considerando ubicaciones, disposiciones y dimensiones de los restos, buscando diferenciar entre áreas drop y toss, áreas vacías, espacios de circulación, efecto marginal, etcétera (Binford 1983), teniendo en cuenta también las actividades de limpieza y mantenimiento de estas áreas (Wilk y Schiffer 1979; Binford 1983; Wilson 1994).

En el interior de R1 no se observan acumulación de material junto a los muros, así como tampoco áreas libres para circulación. De la misma forma, no se observaron evidencias de una correlación entre el tamaño de los restos culturales y su disposición horizontal.

Considerando que la distribución de artefactos y fragmentos no exhibe una relación funcional con la estructura arquitectónica en lo que respecta a áreas de actividad, es posible plantear que estamos ante dos etapas en la historia de vida del recinto, una represen18 tada por el fogón y otra por la acumulación posterior de desechos. Entendiendo cada etapa como la conjunción de uno o más eventos correspondientes a una misma intervención, diferenciables temporal y funcionalmente una de la otra (Taboada 2005; Acevedo 2016).

Figura 5. Síntesis de la distribución horizontal de los materiales en los niveles inferiores de R1.

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En base a los resultados de los análisis de la evidencia arquitectónica y artefactual, se puede identificar en el depósito de R1 un palimpsesto conformado por dos etapas (en el sentido desarrollado por Taboada 2005) en las que el recinto tuvo funcionalidades diferentes. La primera etapa, más antigua, relacionada con el momento de utilización del fogón, y la segunda, como parte del proceso de abandono, donde fue utilizado como depósito de desechos secundarios.

Considerando los datos arquitectónicos como estructurantes del espacio y de las actividades en el recinto, estimamos esta primera etapa vinculada probablemente con la preparación de alimentos, entre otras actividades. No se encontraron indicios de que el recinto haya estado techado, pudiendo tratarse entonces de un patio o área descubierta; sin embargo, a pesar de esta ausencia de techumbre, se cuenta con la protección de muros frente a los vientos. Hay que remarcar entonces la presencia de la estructura de fogón en una esquina, con ciertos fragmentos cerámicos asociados, cuatro de los cuales con restos de hollín en su superficie externa. Además de éstos, no se encuentran desechos que impliquen el desarrollo de otra actividad vinculada con el fuego.

La segunda etapa está marcada por el proceso de depositación de desechos secundarios. Un primer indicador es la baja representación de remontajes frente a una alta presencia de tiestos únicos. Varias investigaciones remarcan que los depósitos de basura secundaria se caracterizan por presentar gran diversidad de material, en su mayoría cerámica, conteniendo pocos fragmentos remontables entre sí, contrapuestos a un gran número de fragmentos únicos (Bollong 1994; Tani 1995). Un segundo indicador sería la alta representación de fragmentos de escudillas, en su mayoría fragmentos únicos, los cuales a su vez también marcarían la profundidad temporal de esta área de desechos. La presencia de restos óseos de bóvidos y equinos dan cuenta de la acumulación de este depósito al menos hasta el periodo Hispano-Indígena.

Los depósitos de basura secundaria pueden ser clasificados por su ubicación y contenido. El almacenamiento de los desechos secundarios estaría relacionado con su posible reutilización, colocándolos en lugares cercanos a las viviendas donde el nivel de actividad es bajo (Wilson 1994; Deal y Hagstrum 1995; Tani 1995). Considerando la ubicación espacial de R1 en un sector central del sitio, en estrecha cercanía con espacios habitados y la presencia de elementos reutilizables y reutilizados, como los fragmentos de pala, las fichas cerámicas, o los tiestos de grandes dimensiones, nos lleva a plantearlo como un posible lugar de descarte provisional (Deal 1983). Es importante considerar que la reutilización y el descarte provisional están asociados estrechamente, inclusive se puede considerar como una de las estrategias para reducir la necesidad de aprovisionamiento (Deal y Hagstrum 1995).

Por último, el contenido de los depósitos de desechos temporarios permite inferir características de los recintos a los que están asociados espacialmente. En el caso de R1 se puede ir punteando algunos aspectos vinculados con factores socioeconómicos de los habitantes de P. V. de Potrero. Esto es importante, ya que permite empezar a delinear algunos aspectos de la organización doméstica durante los periodos Inkaico e Hispano-Indígena en la Puna.

Los descartes de material cerámico estarían indicando la cercanía de áreas de actividad doméstica donde se preparaban alimentos, registrándose en el depósito de desechos secundarios de R1 fragmentos de piezas vinculadas con procesamiento, consumo, servicio y almacenaje. Las principales prácticas productivas, pastoreo y agricultura, están representadas por los restos de camélidos y fragmentos de palas líticas, planteándose también el desarrollo de una de las etapas de la producción textil, en base a la presencia de elementos para el hilado (vasos de hilandera). En tanto, la interacción con regiones distantes se sostiene en base a la presencia de materia prima lítica no local (sílice, obsidiana) y de alfarería Yavi-Chicha.

Debemos poner énfasis en que estas características son consideradas como punteos iniciales, ya que, si se pretende encarar un análisis de factores socioeconómicos y demográficos a nivel doméstico, el método de estudio contempla necesariamente la comparación entre varios depósitos de similares características (Wilson 1994). Entonces, a partir del estudio de los materiales de R1, se pueden delinear preguntas que se deberán trabajar a futuro, a través de la comparación con los demás recintos excavados.

REFLEXIONES FINALES

Para repasar brevemente, consideramos que en el recinto en estudio se reconocen dos etapas en su historia de vida. Inicialmente R1 pudo estar vinculada con un área doméstica y, posteriormente a su abandono, dicho espacio se convirtió paulatinamente en un basurero. Se puede observar entonces que existe efectivamente un proceso de transformación, donde la estructura sufrió una modificación en su estatus, trazando cierta analogía con el ejemplo de la choza suku desarrollado por Kopytoff (1986). Es decir, el estado físico de una construcción en cada etapa de su biografía corresponde a un uso específico en un determinado momento de su historia de vida.

Retomando otras ideas planteadas en nuestro marco teórico, particularmente por Rapoport (1990), se puede apreciar cómo en R1 hay un cambio en el uso de este escenario, aunque sin que lleguen a operar modificaciones en los elementos fijos o semi-fijos; es decir, en R1 se ven dos momentos en la biografía del recinto. El fogón marca el momento en el que el recinto funcionaba como un probable lugar de preparación de alimentos. Posteriormente, el recinto dejó de cumplir esa función, pero no se realizaron modificaciones arquitectónicas, simplemente el espacio se fue abandonando y adquirió una nueva función como depósito de descarte con elementos potencialmente reutilizables.

Siguiendo esta última línea, Rapoport (1990) sostiene que ninguna persona realiza sus actividades en un solo escenario, sino que se deben considerar más bien sistemas de escenarios. Es decir, retomando el concepto de biografía cultural desarrollado por Kopytoff (1986), la unidad de análisis de dicha biografía no debería ser una estructura sola: por el contrario, se debe contemplar el conjunto de estructuras que fueron utilizadas, ya que la función del recinto adquiere sentido solo cuando se lo piensa y se lo analiza como parte de un todo. Entonces, como lineamientos de trabajos futuros es necesario plantearse preguntas acerca de cómo era el sistema de escenarios en el que estaba inserto R1, tanto como área doméstica y como basurero.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Dra. María Ester Albeck y al Lic. Martín Basso por sus observaciones y correcciones durante la elaboración de este trabajo, así como a Abigail Reyna, Aimé Oyharzabal, Cecilia Coca, María Tejerina, Milton Mercado, Pamela Gutiérrez y Guillermo Herrera Demitropulos por el acompañamiento y los mates compartidos.

BIBLIOGRAFÍ A

1. Acevedo, J. 2016. Biografía de la Posta de Huacalera (Tilcara, Jujuy 1930-2000): Arquitectura, memoria y sociedad. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

2. Albeck, M. E. 1983. Informe Beca de Formación Inicial. Presentado al CONICET. [ Links ]

3. Albeck, M. E. 1993. Contribución al estudio de los sistemas agrícolas prehispánicos de Casabindo (Puna de Jujuy). Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. [ Links ]

4. Albeck, M. E. 2018. Investigaciones arqueológicas e históricas en Casabindo. Revista del Museo de La Plata, en prensa. [ Links ]

5. Albeck, M. E.; H. Mamaní y M. Zaburlín 1995. La cerámica del R-1 de Pueblo Viejo de Tucute. Primera Parte: función y dispersión de vasijas. Cuadernos 5:205-220. [ Links ]

6. Albeck, M. E.; S. Dip y M. Zaburlín 1996. Aproximación al estudio de las unidades domésticas arqueológicas del Casabindo prehispánico. Actas del I Congreso de Investigación Social. Región y Sociedad en Latinoamérica: 349-354. Tucumán. [ Links ]

7. Albeck, M. E.; M. Zaburlín y S. Dip 1999. Etnicidad y arquitectura doméstica en Casabindo. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 211-220. La Plata. [ Links ]

8. Albeck, M. E.; M. Zaburlín y S. Dip 2001. La organización de espacio en poblados del tardío de Casabindo, Puna de Jujuy. Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 395-408. Córdoba. [ Links ]

9. Albeck, M. E. y M. A. Zaburlín 2008. Nuevos aportes a la cronología de sitios agroalfareros en la Puna Jujeña. Revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIII: 155-180. [ Links ]

10. Aschero, C. A. 1983. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos. M.s., Informe CONICET. [ Links ]

11. Aschero, C. A. y S. Hocsman 2004. Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos bifaciales. En Temas de Arqueología. Análisis Lítico, compilado por M. Ramos, A. Acosta y D. Loponte, pp. 7-25. Universidad Nacional de Luján, Luján. [ Links ]

12. Í valos, J. 1998. Modos de uso de implementos agrícolas de la Quebrada de Humahuaca y Puna a través del análisis de huellas de desgaste. En Los Desarrollos locales y sus territorios, arqueología del NOA y sur de Bolivia, compilado por B. Cremonte, pp. 285-303. Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

13. Í valos, J. 2002. Sistema de producción lítica de una comunidad tardía de la Quebrada de Humahuaca. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

14. Í vila, F. 2009. Interactuando desde el estilo. Variaciones en la circulación espacial y temporal del estilo alfarero Yavi. Estudios Atacameños 37:29â50. [ Links ]

15. Balfet, H.; M. F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón 1992. Normas Para La Descripción De Vasijas Cerámicas. Centre DâEtudes Mexicaines et Centraméricaines, México D.F. [ Links ]

16. Basso, D. 2014. Vida doméstica en Pueblo Viejo de Tucute, Casabindo, Puna de Jujuy. Siglos XI al XV. Tesis de licenciatura inédita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

17. Basso, D.; M. Tejerina, N. Lizárraga y M. Zaburlín 2010. Avances en el estudio de áreas de actividad doméstica en el sitio de Pueblo Viejo de Tucute (Puna de Jujuy). Análisis de la Cerámica del Recinto R3. Revista Comechingonia 13:21-40. [ Links ]

18. Binford, L. 1983. En busca del pasado. Editorial Critica, Barcelona. [ Links ]

19. Bollong, C. A. 1994. Analysis of site stratigraphy and formation processes ussing patterns of pottery sherd dispersion. Journal of Field Archaeology 21 (1):15-28. [ Links ]

20. Deal, M. 1983. Pottery ethnoarchaeology among the Tzeltal Maya. Tesis Doctoral inédita, Department of Archaeology, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia. [ Links ]

21. Deal, M. y M. Hagstrum 1995. Ceramic reuse behavior among the Maya and Wanka. Implications for archaeology. En Expanding Archaeology, editado por J. Skibo, W. Walker y A. Nielsen, pp. 111-125. University of Utah Press, Salt Lake City. [ Links ]

22. Dip, S. 2001. Aproximaciones al estudio de la unidad doméstica prehispánica de la Puna: El sitio Ojo de Agua de Casabindo. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

23. Dip, S. 2005. La techumbre de viviendas arqueológicas en Casabindo, Puna de Jujuy. Pacarina IV:97-109. [ Links ]

24. Gazi, V. S. y J. Salazar 2013. Determinación de las áreas de actividad y organización del espacio doméstico en una unidad residencial del sitio aldeano temprano La Bolsa 1 (Tafí del Valle, Tucumán, Rep. Argentina). Arqueología Iberoamericana 17:3â22. [ Links ]

25. Hocsman, S. 2010. Cambios en las puntas de proyectil durante la transición de cazadores-recolectores a sociedades agro-pastoriles en Antofagasta de la Sierra (Puna Argentina). Revista Arqueología 16:59-86. [ Links ]

26. Kopytoff, I. 1986. Biografía cultural de las cosas. La mercantilización como proceso. En La Vida Social de las cosas, editado por A. Appadurai, pp. 89-122. Grijalbo, México D.F. [ Links ]

27. Krapovickas, P. 1958-59. Arqueología de la Puna Argentina. Anales de Arqueología y Etnología 14-15:53-113. [ Links ]

28. Krapovickas, P. 1975. Algunos tipos cerámicos de Yavi Chico. Actas del Primer Congreso de Arqueología Argentina:293-300. Buenos Aires. [ Links ]

29. Madrazo, G. y M. Otonello 1966. Tipos de instalación prehispánica en la región de la Puna y su borde. Monografías Vol. 1. Museo Etnográfico Municipal âDámaso Arceâ, Olavarría. [ Links ]

30. Mañana Borrazás, P.; R. Blanco Rotea y X. Ayán Vila 2002. Arqueotectura 1: Bases teórico-metodológicas para una arqueología de la arquitectura. Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio 25. Laboratorio de Patrimonio, Paloambiente e Paisaxe. Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [ Links ]

31. Menacho, K. 2007. Etnoarqueología y estudios sobre funcionalidad cerámica: aportes a partir de un caso de estudio. Intersecciones en Antropología 8:15-26. [ Links ]

32. Mengoni Goñalons, G. 1988. Análisis de materiales faunísticos de sitios arqueológicos. Revista XAMA 1:71-120. [ Links ]

33. Mengoni Goñalons, G. 2010. Zooarqueología en la práctica, algunos temas metodológicos. Revista XAMA 19-23:83-113. [ Links ]

34. Moreno, E. 2012. Propiciando el encuentro. La estructuración de los paisajes de cacería en el contexto andino. Intersecciones en Antropología 13:327-343. [ Links ]

35. Nelson, B. A. 1985. Reconstructing Ceramic Vessels and their systemic contexts. En Decoding Prehistoric Ceramics, editado por B. A. Nelson, pp. 310-329. Southern Illinois University Press, Carbondale. [ Links ]

36. Ottonello de García Reinoso, M. 1973. Instalación, economía y cambio cultural en el sitio Tardío de Agua Caliente de Rachaite. Publicaciones I: 24-68. [ Links ]

37. Rapoport, A. 1990. Systems of activities and systems of settings. En Domestic architecture and the use of space. An interdisciplinary crossâcultural study, editado por S. Kent, pp. 9-20. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

38. Rathje, W. 2001. Integrated Archaeology. A Garbage Paradigm. En Archaeologies of the Contemporary Past, editado por V. Buchli y G. Lucas, pp. 63-76. Routledge, Londres. [ Links ]

39. Schiffer, M. B. 1986. Radiocarbon dating and the âold woodâ problem: the case of the Hohokam chronology. Journal of Archaeological Science 13:13-30. [ Links ]

40. Schiffer, M. B. 1987. Formation processes of the Archaeological Record. University of New Mexico Press. Albuquerque. [ Links ]

41. Shepard, A. O. 1956. Ceramics for the archaeologist. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C. [ Links ]

42. Taboada, C. 2003. Arquitectura y sociedad en la Quebrada de Humahuaca prehispánica. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán. [ Links ]

43. Taboada, C. 2005. Propuesta metodológica para el análisis diacrónico de arquitectura prehispánica y la asignación de significado conductual discriminado. Aplicación en el noroeste argentino. Anales del Museo de América 13:139-172. [ Links ]

44. Tani, M. 1995. Beyond the Identification of Formation Processes: Behavioral Inference Based on Traces Left by Cultural Formation Processes. Journal of Archaeological Method and Theory 2 (3):231-252. [ Links ]

45. Wandsnider, L. A. 1996. Describing and comparing archaeological spatial structures. Journal of Archaeological Method and Theory 3 (4):319-384. [ Links ]

46. Wilk, R. y M. B. Schiffer 1979. The Archaeology of Vacant Lots in Tucson, Arizona. American Antiquity 44 (3):530-536. [ Links ]

47. Wilson, D. 1994. Identification and Assessment of Secondary Refuse Aggregates. Journal of Archaeological Method and Theory 1 (1):41-68. [ Links ]

48. Yacobaccio, H.; P. Escola, F. Pereyra, M. Lazzari y M. Glascock 2004. Quest for ancient routes: obsidian sourcing research Northwestern Argentina. Journal of Archaeological Science 31:193-204. [ Links ]

49. Zaburlín, M. 1998. Movilidad pastoril y aprovechamiento de recursos naturales en el Casabindo prehispánico. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy. [ Links ]

50. Zaburlín, M. 2015. Uso, consumo y circulación de vasijas cerámicas en los pueblos prehispánicos de la cuenca de la Laguna de Guayatayoc (Puna de Jujuy). Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán. [ Links ]