Gabriel Fernández Guarache: polémica y exigencia de justicia

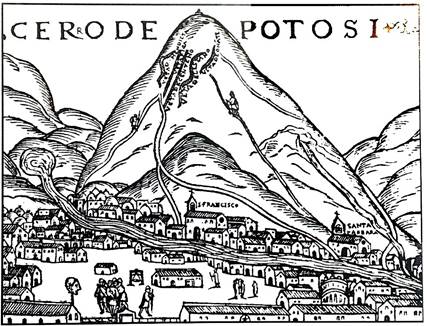

Este trabajo pretende analizar la Petición1presentada por don Gabriel Fernández Guarache gobernador y cacique principal del pueblo Jesús de Machaca por sí y por los demás caciques, hilacatas y enteradores de la provincia de Pacajes. Respuestas a ellas dadas por los diputados del gremio de los azogueros de la villa de Potosí. Replicato y segunda respuesta ante el señor doctor don Bartolomé de Salazar presidente de la Audiencia de La Plata, superintendente del Cerro y minas de la dicha Villa, sobre puntos tocantes a la mita y remedios contra los agravios que el dicho don Gabriel dice recibe, y que alega padecen los demás. Esta “petición grande”2 elaborada por ese cacique en 1661 posee el propósito de dar cuenta de la situación gravosa y penosa a la que eran sometidos los indios en las minas y solicitando además que se le quite el cargo de Capitán General, el cual traía graves perjuicios a su patrimonio. De hecho, estos capitanes debían garantizar la cantidad de mitayos asignados por los distintos Virreyes (Repartimientos generales de la mita). (Ilustración 1)

Ilustración 1 Concepción ideal del cerro de Potosí. Grabado que ilustra la primera edición de la obra de Cieza de León.

La mayoría de los trabajos y estudios se enfocan en la cuestión de la explotación de los indios y el destino de los caciques vinculados al Cerro Rico, como en la situación de las capitanías generales. En nuestro caso, nos proponemos comprender la mirada que se construye en torno a la política, a la relación de los caciques e indios con las autoridades y especialmente, esa trama de imaginarios políticos que se establecen entre la petición de justicia ante los agravios y la sensación de orfandad con respecto el Rey.

A partir de la lectura de los documentos de Gabriel Fernández Guarache, gobernador y cacique principal de Jesús de Machaca, podemos plantear que los abusos cometidos sobre los indios en la mita, la lejanía del Rey, la soledad política, el exiguo ejercicio de la mediación y de abandono reorientan la mirada de las comunidades indígenas sobre sí mismas y se vuelve a resignificar un reclamo sustentado en los derechos particulares y colectivos. La desprotección y la sensación de orfandad van introduciendo y reforzando una práctica de defensa de derechos, de gestos autonómicos, de exigencia de libertades establecidas en Cedulas reales que colaboraran con una constelación de miradas futuras sobre la autonomía y el autogobierno. Es decir, la opción republicana que se extiende a partir de la crisis de 1808 no surge “de la nada” sino que se va instituyendo a través de un conjunto de prácticas conflictivas, imaginarios, percepciones, azarosos, no teleológicos, ni de carácter esencial, materiales discursivos y simbólicos que colaboraran con las posteriores opciones de autogobierno. La acción política construye sus disputas con los materiales y recursos imaginarios y narrativos existentes que, al calor de los conflictos, los resignifica y otorga otras valencias. Es decir, no puede existir idea de autogobierno ni de límite ni de libertad sino existen ejercicios o miradas previas sobre los mismos. Deslizamientos discursivos y rupturas, a veces, imperceptibles. El autogobierno como la autonomía surgen de un reclamo que se articula entre la movilización política, la revisión del aparato jurídico, la mirada sobre la misma comunidad indígena y el “uso” de las grandes figuras de la monarquía (Rey y Dios). La “república de indios” o “pueblos de indios” vinculados a través de un pacto con el Rey (o por lo menos eso planteó toda la ritualidad monárquica y el conjunto de negociaciones realizadas con los caciques) fundó una dinámica territorial, corporativa y comunitaria, como así una “plataforma” discursiva para reclamos y exigencias. Ese pacto habilita revisiones del derecho y acciones y a “invitar” a los que pactan al juego de polémicas.

El cacique y enterador de la mita3 Gabriel Fernández de Guarache de la provincia de Pacajes (actualmente provincia Ingavi, La Paz, Bolivia) fue posesionado en 1620 y Francisco de Borja y Aragón era el Virrey del Perú. En 1626 volvería a asumir el cargo de cacique principal y gobernador del pueblo de Machaca “cuando los rezagos de tasas y mit´a de la Villa de Potosí habían causado la disipación de indios” (Choque Canqui, 2012, p. 162). Ese mismo año sería nombrado Capitán General4 de los doce pueblos de la provincia de Pacajes hasta 1663. “Uno de los problemas serios que enfrentó fue, sin dudas, el ausentismo de muchos indios” (Choque Canqui, 2012, p. 162) de sus pueblos ocasionándole gastos y perjuicios. Su capitanía se desarrolló, mayoritariamente, en largo reinado de Felipe IV de la Casa de Austria. Un Rey que soportó y debió lidiar con el declive económico y de su posición geopolítica en Europa y en los mares. Por ejemplo, en el espacio americano, “la minería potosina sufre durante el siglo XVII una crisis que parece imparable” (Fradkin y Garavaglia, 2009, p. 53). Una minería que se articulaba a través de un sistema complejo. En el “trabajo minero coexistieron formas asalariadas de trabajo voluntarias y forzadas, que llegaron incluso a involucrar a los mismos actores indígenas” (Zagalsky, 2014, p. 376). Pese a que existieron vínculos laborales voluntarios “la producción colonial de plata requirió de un contingente de trabajadores compulsivos ‒mitayos‒ sobre quienes pesaba la obligación de migrar desde sus residencias rurales hacia Potosí, permaneciendo allí por un plazo, en teoría, de un año” (Zagalsky, 2014, p. 376).

Fernández Guarache, como otros capitanes generales, debían cumplir con la cantidad de mitayos requeridos (repartimientos) y ello los obligaba a buscar indios que huían de sus ayllus o contratar a otros en lugar de los que faltaban. Esta obligación ponía en riesgo el patrimonio y la situación económica de los capitanes generales, cargos que eran considerados una carga para los caciques. En su intento por dejar sin efecto dicha obligación elabora una serie de memorias y documentos sobre las condiciones de trabajo de los mitayos y sobre lo que implica el desempeño como capitán general. Este cargo lo implicaba directamente en la producción. Entre sus tareas, siguiendo el sistema toledano5 de la mita en Potosí, debía garantizar la cantidad de mitayos, la estadía, el pago6 y las condiciones de trabajo. La supervisión real era sobre los mitayos y sobre el mismo capitán general. También lo realizaban los azogueros y mineros que exigían que se cumpla con la cantidad de mitayos establecida. A su vez, existía un complejo sistema de justicia. En relación con este, las Ordenanzas del Virrey Toledo establecieron que el alcalde de minas poseía competencia privativa en asuntos vinculados a la actividad minera. Este alcalde, con apelación ante la Audiencia, debía resolver los pleitos mineros.

La monarquía y la propia administración virreinal habían establecido dos pactos: uno, como indica Paula Zagalsky (2014), con los grandes malkus (caciques principales) para la organización de la mita y lo provisto por las ordenanzas toledanas y otro, de mayor potencia simbólica: aquel que se recreaba y planteaba entre el Rey y sus súbditos que “permeaba” el vínculo con todos los actores de la sociedad colonial. Alejandra Osorio (2004) observa cómo, a través de diversas ceremonias, se fue instalando y haciendo “presente” la figura del Rey como garante del pacto y como cabeza del reino. En Lima, en el siglo XVII, “las ceremonias reales sirvieron para hacer presente al rey ausente y unirlos con sus vasallos en un pacto reciproco que necesitaba del ritual para hacerlo verdadero” (Osorio, 2004, p. 8). La ausencia de su cuerpo en América impulsó una serie de ritualizaciones que hicieron del Rey una figura hiperreal para sus vasallos. En términos sociológicos, la socialización7 de esta figura soberana y el vínculo de dominación fueron instalándose a partir de un proceso de interacción entre diversos actores. No era solo la figura regia, sino todo lo que ella implicaba jurídicamente. De esta manera, se fue estabilizando en las dinámicas simbólicas, materiales y jurídicas, estructurando con el tiempo discursividades y legitimaciones. Escribir apelando al Rey recreaba su figura soberana y su lugar como garante de un pacto con sus vasallos y lo convocaba a actuar frente a otros. El “enfoque dramatúrgico” de Erving Goffman (1959) nos indica que los individuos actúan y presentan sus imágenes o discursos ante sí mismos y ante otros. En la interacción o en la búsqueda de la misma a través de la polémica jurídica suscitada, Fernández Guarache busca instituir una realidad, presentarla, dotarla de sentidos sin sortear la “caja de herramientas” que propone el sistema colonial. Un documento, una petición o un memorial pueden ser grandes teatros de conversaciones, de disputas y de intentos de provocar efectos inmediatos o futuros.

En este sentido, estos documentos están dirigidos a una audiencia real o imaginaria (azogueros, virreyes, Rey, etc.) y en un contexto determinado. Como indica Luis Glave Testino (2012), la crisis que sufre el sistema colonial y los cambios posibilitan, estructuran y otorgan sentido a las peticiones. Al debate sobre las reducciones y la mita y la falta de indios se agregan el avance de la gran propiedad agraria y el despojo de los pueblos de sus recursos.

Como veremos, Guarache y otros caciques apelaran al Rey para conseguir justicia y hacer viable ese “pacto” y el valor de la cedulas y ordenanzas. La figura del monarca como la propia religión católica fundamentaron el orden político y al mismo tiempo se “utilizaron” como figuras límites para frenar el avance de azogueros y mineros. Montesquieu (2018 [1748]) en su libro XXIV había advertido del freno que suponía la religión católica al avance del poder despótico. De hecho, la construcción ritual buscaba establecer una analogía entre el Rey y Dios, dos figuras de gran relevancia en el debate jurídico y político. En las peticiones de Guarache como de otros caciques están presentes la Cédula Real de 1542, leyes de indias protectora de los indios, y un Breve del Sumo Pontífice en 1537, dirigido a las Provincias del Perú, que sancionaba con pena de excomunión a quienes incumplieran las normas pertinentes. El reconocimiento como vasallos y la excomunión para los que abusen de los indios refuerzan no solo la asociación entre Rey y Dios, sino ambas figuras como límites ante los atropellos. Habilitan su uso en las disputas. No debemos olvidar que, en 1780, en la Revolución en los Andes Túpac Amaru se reconocía como fiel vasallo del Rey y fidelísimo católico (Serulnikov, 2010).

Si consideramos la perspectiva de Portillo Valdés (2006), que indica que “el mundo hispano, con su forma de monarquía y con su Hispaniarum et Indiarum Rex Catholicus a la cabeza, no era esencialmente sino una “república de católicos” podemos indicar que en esa república existían intereses diversos y diversos usos de la “catolicidad” y sus figuras (p. 19). Para actores como Fernández Guarache, la religión oficiaba como ética de la compasión y de la justicia, mientras que para otros esta era el motor mismo de la decisión monárquica, indiscutible e indivisible.

Gabriel Fernández Guarache, como otros caciques, advertían que la exigencia de esfuerzos desmedidos por parte de los indios y los perjuicios a los que eran sometidos los capitanes generales estaban encaminados a sostener la mismísima monarquía. Refiriéndose a los mitayos8 indicaba que “ellos con su sangre y sudor mantienen esta república y a sus vecinos” (Memorial, 2012, p. 33). Es decir, lo que estaba en juego era la conservación de aquellos que “sostenían el sistema” y la falta de reciprocidad de la administración virreinal para garantizar el cuidado de mitayos y capitanes generales. Se estaba ante una política que no “conserva” a los indios, sino que los destruye. No existe ley divina ni cédulas reales que vayan contra la “conservación y buen tratamiento de los naturales como vasallos de su monarquía y patrimonio real” (Memorial, 2012, p. 42).

Como contestación a sus memoriales, Pedro Carrillo9, en nombre de los Azogueros de Potosí, responsabiliza al capitán general de Pacajes de “acabar de destruir la mita” y de dañar “a los azogueros que tanto sirven a Su Majestad” (Petición, 2012, p. 83). Ambos actores, desde distintas perspectivas entienden que lo que está en juego es la monarquía misma. Según Fernández Guarache, esta se pone en duda por los abusos mismos a los que son sometidos caciques y mitayos atentando así contra la conservación de los “cuerpos” que trabajan las minas y los campos10; y, por parte de Carrillo, el orden monárquico es puesto en crisis por las exigencias del capitán general quienes con sus acciones no cumplen con los mitayos requeridos para el trabajo en la mina. No solo esto, según el capitán general, los azogueros lesionan la economía de la Corona sacando a los indios del circuito de la mita y disponiendo de estos para “diferentes ministerios de arrieros, pastores de todo género de ganado y otros efectos que conducen a su utilidad, como son labranzas y beneficios de sus tierras” (Memorial, 2012, p. 29).

Existen, por tanto, dos éticas en torno al logro de la estabilidad de la monarquía: una que coloca su mirada en los mortales (en este caso los indios) y otro, en los metales necesarios para la Corona. Los indios y su bienestar colisionan con los intereses de la Monarquía y de los azogueros. La explotación minera y las condiciones de trabajo de los mitayos abrían ambigüedades y tensiones al interior de una monarquía atravesada por la crisis económica y la necesidad de metales.

Un rey como Felipe IV formado en el antimaquiavelismo del fray Juan de Salazar y por Diego Saavedra Fajardo se veía presionado por garantizar el mantenimiento del reino y su poder (terrestre y marítimo). La Política española de fray Juan de Salazar (1619) indicaba que la Monarquía española encarnaba una serie de principios religiosos que rechazaban de plano “las reglas y documentos del impío Maquiavelo que el ateísmo llama razón de estado”. En el caso de la Idea de un Príncipe Político-Cristiano de Diego Saavedra Fajardo (1640) señalaba también que “los príncipes sólo tienen dos señores, Dios y la fama. Estas autoridades les obligan a portarse lo mejor que puedan, por miedo al pecado, por un lado, y a la infamia, por el otro” (citado en Sanz, 2003, p. 2).

La propia monarquía estaba tensionada por un debate acerca del poder y de la economía que atravesaba todas las dinámicas, tanto metropolitanas como americanas. Ante las responsabilidades que tenían los capitanes generales, como indica Roberto Choque Canqui (2012), muchos se resistían a asumir dicho cargo y otros se fugaban como el caso de Juan Chuquimamani. Ante esa situación Gabriel Fernández Guarache fue presionado para asumir como capitán general. Este no solo fue puesto preso en 1647 para satisfacer con su hacienda a los azogueros, sino que varias veces solvento la mita a un gran costo económico, como en el año de 1652, que debió cubrir gastos de los doce pueblos que tenía a su cargo. La hacienda de este fue dirigida a sostener y suplir la ausencia de mitayos destinados a las minas. Muchas veces tenían que alquilarse indios mitayos para suplir las ausencias. Es relevante la disminución de población indígena en los pueblos de Pacajes, cuestión que ponía en duda el patrimonio del capitán general y la viabilidad del trabajo minero. En un lapso de sesenta años, “dicha provincia había sufrido una notable disminución poblacional por motivo de la mit´a” (Choque Canqui, 2012, p. 174). Como agrega Paula Zagalsky (2014),

(…) las autoridades virreinales fueron reacias a modificar, ajustar y adecuar los números de la mita a la caída demográfica, especialmente, la que experimentó la población tributaria. Una variable de peso que explica el fenómeno de la inmutabilidad de las cuotas mitayas radicaría en la voluntad de la corona de sostener un sistema que le permitía finalmente percibir el quinto real, con el que financiaba sus arcas en un contexto de innumerables necesidades (p. 380).

A fines del siglo XVII varios pensadores o letrados ingleses, franceses o de los Países Bajos, vincularan la pobreza y la crisis de la monarquía española a su despotismo y, a su vez, por no asumir la cultura del comercio que se imponía a la extracción minera. Décadas más tarde, Montesquieu (2018 [1748]), en El Espíritu de las Leyes, indicaría que los españoles consideraron a América un “objeto de conquista” y no un “objeto de comercio” (p. 361).

Para 1663, Fernández Guarache se había desempeñado como capitán general en once oportunidades y si bien había logrado costear con su patrimonio las ausencias de mitayos y otros gastos “salió”, a diferencia de otros capitanes generales o menores, ileso en términos económicos. Esto lo posicionaba en un lugar interesante para establecer un “teatro” de conversaciones y polémicas: construir una crítica desde el apego a las normas, ordenanzas y mandatos reales. Siguiendo las propuestas analíticas de Erving Goffman (1981), cuando Fernández Guarache reflexiona acerca de la situación de los mitayos y los capitanes generales propone un intercambio ritual (p. 46), un flujo social, una conversación que se sostiene en una interacción y disputa con otros. Escribe para una audiencia y fortifica la crítica contra los abusos contra los indios. Una crítica que asumirá distintas modulaciones y que se extenderá hasta los inicios de los procesos de autogobierno a inicio del siglo XIX.

Peticiones y memoriales

La Petición... elaborada con ayuda del Protector General de los Naturales, Cristóbal Laredo Treviño, fue presentada en 1661 (Glave Testino, 2012) y, como ya dijimos, buscaba la supresión del cargo de capitán general y, al mismo tiempo, dar cuenta de la situación opresiva que se ejercía sobre los mitayos en las minas. Ambas situaciones se presentaban como opresivas, tanto para el capitán general, como para los mitayos. Uno debía solventar la ausencia de los mitayos con su patrimonio económico y los otros eran sometidos a condiciones de trabajo agobiantes. Los capitanes debían pagar por las ausencias de indios, es decir, eran llamados a sostener un sistema de trabajo y una actividad que era observada por todos como clave para el mantenimiento del orden monárquico. El siglo XVII es un tiempo complejo para España: pierde la hegemonía europea, atraviesa por una gran crisis económica y poblacional a ambos lados del Atlántico. Y, además, a esto sumaron las rebeliones en la periferia de la monarquía.

Como demuestra el estudio de Glave Testino (2012) en

(…) dos cartas, una colectiva y otra firmada por del gobernador Juan Copa de Tolapampa, ésta del 1 de mayo de 1664 y la colectiva -que firman Miguel Minca, Andrés Achocalla, Francisco Aisa Copa, Andrés Cayo, Pablo Chanca, Diego Suto, Andrés Guanaco, Juan Quisa, Juan Asa, Diego Martínez de Quiroz y donde no figura Copa- de 20 de mismo mes11 se dirigen al Rey “en vista de que ya en este Perú no hallamos remedio en los superiores” (p. 186).

En este sentido, como la Petición.... de Guarache buscan en el Rey, como última ratio, la búsqueda de un límite y de justicia tanto para su persona, como la de los mitayos. En el caso de Guarache, su discurso es más enfático y dramático, como si no existiese freno ni límite ante las gravosas situaciones laborales que padecen los mitayos destacando que “no se puede negar que es injusticia, que se obra como si no hubiera Rey” (Memorial, 2012, p. 26). Un territorio sometido al abuso y sin frenos de azogueros y funcionarios, “solo Dios por milagro los defiende y usa de su providencia con ellos (…)” (Memorial, 2012, p. 26).

Quedar sin protección, solo con la de Dios, porque los indios “en ninguna parte hallan alivio porque su interesado12 es su enemigo” (Memorial, 2012, p. 33). La presión que introducen las ordenanzas de la mita obliga a su capitán general a volverse un “ejecutor tiranísimo de las órdenes de los interesados, y esto no es vivir rectamente sino dañando y ofendiendo a otro (…)” (Memorial, 2012, p. 33). Los azogueros se vuelven enemigos de los mitayos, estableciendo una dinámica de dominación conflictiva que se manifestará en diversas revueltas o en las ausencias. Presión que se profundiza cuando los capitanes generales deben garantizar la cantidad de mitayos. En el centro del drama se halla, como indicamos, la conservación de los cuerpos indígenas.

La orfandad y soledad política es una de las dimensiones más interesantes para observar como el cuerpo normativo se vuelve importante para el ejercicio de la defensa de derechos de los indios y como el cuerpo de la comunidad asume un lugar preponderante en la dinámica política. Se refuerza, asume significación de litigante. De hecho, la idea de conservación de los pueblos y de los cuerpos es una de las cuestiones más significativas y centrales del planteo. La sensación de orfandad y freno ante los abusos va estableciendo una mirada corporativa, de pueblos que reclaman mayores protecciones, garantías en torno a la norma y mayores libertades. La figura el Monarca, a la que la propia dinámica colonial ha dejado de lado o no considerado jurídicamente, por lo menos desde la mirada de Guarache y otros caciques, es llamada a hacer justicia. Pese a la apelación regia de todos los actores, se exige, en este caso, que se reconozca al Rey y sus leyes.

Intereses de capitanes generales y mitayos quedan coaligados a partir de la representación de los mismos. Se reafirma la representación como grupo y del cacicazgo como quien habla en nombre de los mitayos.

El abandono o su construcción discursiva vuelven a colocar los ojos en el grupo y en sus intereses, entre ellos, mayor autonomía y libertad. Por tanto, en esas resignificaciones de la experiencia de la ausencia y abandono del rey pueden pensarse dimensiones que colaboran con la construcción de miradas autonómicas y, sobre todo, de derechos, entre los cuales la conservación y el trato como vasallos es uno de ellos. Empieza a circular una idea de que aquellos que mandan no pueden ir contra los pueblos ni contra sus cuerpos. La conservación de la vida es un derecho. Si bien no hay ninguna evidencia empírica de la lectura de los pensadores de la Escuela de Salamanca por parte del capitán general y otros letrados altoperuanos, el propio Francisco Suárez en 1613 en su Defensio Fidei, reflexionando sobre el juramento exigido por el Rey Jacobo I de Inglaterra, fundamenta el derecho a la resistencia y el tiranicidio13. Si bien no está planteado de esta manera, hay una apelación de Fernández Guarache y otros caciques, a garantizar el bien común, la vida de los mitayos y el pacto entre el Rey y los pueblos de indios:

No había ley humana ni divina que permitiese apremiar económicamente a los capitanes generales, a sus familias y a los mitayos. El obrar de interesados o azogueros, según Fernández Guarache, es de “moros y tiranos que viven sin rectitud y no de cristianos que tienen estilos políticos para bien gobernarse y vivir bien (…)” (Memorial, 2012, p. 42).

Por tanto, las ofensas a los indios mitayos y capitanes generales son también hacia las leyes divinas y hacia las ordenanzas y cedulas reales. Por tanto, en ese intento de mostrar esa orfandad y de apelar al Rey para hacer justicia se plantea una trayectoria donde se va afirmando una mirada sobre los intereses y derechos de los pueblos indígenas y acerca de las rupturas de leyes humanas y divinas. Obrar como que si no existiese Rey es hacerlo suspendiendo la ética del vivir bien católico y de sus estilos políticos. En la Petición… para dar mayor fuerza los planteos jurídicos se citan la exigencia de protección a los naturales por parte de Carlos V y de Felipe III y en el caso de Felipe IV el alivio a la situación de los capitanes chicos y generales a la hora de hacerse cargo de los indios ausentes o fugados.

De alguna manera, la idea del derecho natural,

(...) sì sviluppo (...) all'interno di una cultura religiosa che integrava l'argomentazione razionale sulla natura umana con una fede in cui gli uomini erano visti como figli di un Dio amorevole. Ma questa idea non era necessariamente dipendente dalla rivelazione divina, e più tardi secolarizzata (Tierney, 2002, p. 45).

En este, sentido, el Protector de Naturales de La Plata14, en defensa de Guarache, sostenía que a los indios les quitan “el uso del derecho natural que Dios les concedió, y su Majestad tan celoso tan celoso del bien y comodidad de sus vasallos, ajustándose cristianísimo a lo justo y honesto por sus reales ordenanzas“ (Petición Protector de Naturales, 2012, p. 154)

La mita termina provocando un haz de tensiones que irradia hacia todos lados y se introduce en la interacción entre todos los actores. Desligarse de la responsabilidad, por parte de los capitanes generales, de costear a los indios que faltan para la mita suponía alivianar el peso económico sobre su patrimonio y su sujeción a Corregidores y Azogueros, ya que algunos pueblos “están aniquilados y sin gente, porque no tienen caciques que los gobiernen ni gente a quien gobernar” (PPGN, 2012, p. 61)15. Al mismo tiempo, se podían desactivar conflictos entre los capitanes generales y sus propios pueblos, ya que no podían cuidar de estos y menos protegerlos de las obligaciones a trabajar más horas y días de los convenidos. Fernández Guarache habla de la condición de esclavo de los capitanes generales ya que

(…) el Rey nuestro señor, paga y satisface a sus ministros, consejeros, capitanes, gobernadores y los demás oficiales que le sirven, cual es la que tienen los pebres capitanes, bien se conoce y la experiencia lo demuestra en los malos tratamientos que se les hacen que los padecen cual si fueran esclavos o aún peor, pues el esclavo halla en su señor el sustento y el vestido y cura de sus enfermedades, todo lo cual falta para dichos capitanes que sin premio sirven, padeciendo de hambre, y ellos y los indios mueren como barbaros, por no tener quien de ellos cuide, solo atenido a la piedad de Dios, faltos de todo amparo y refugio (PPGN, 2012, p. 68).

La orfandad del Rey y su norma, la crisis económica de la monarquía y la propia provocada en torno a la mita permite, por parte de los diversos actores en conflicto, el uso y resignificación de diversas figuras o narraciones. En la Petición... la religión y la apelación a la figura del mismo monarca funcionan como límite y freno. De alguna manera, la presencia del límite, o limitación entre poderes, es una práctica y un discurso que se sedimentara en el tiempo, ya sea para pensar la reivindicación de derechos, los límites entre poderes, como para futuras opciones de autogobierno. Por tanto, la religión se presenta de diversas maneras. Ya no como fuente de origen de un Rey indiscutible, sino como espacio o figura en el que se puede construir un límite o una conversación, inclusive frente al propio monarca. El Rey, pese a su adscripción católica, queda sometido a esa ética y lo que esta implica desde la mirada de Fernández Guarache y sus defensores. El Protector de Naturales, en defensa de Fernández Guarache, “recupera” una idea muy interesante del monarca en el que funda un límite vital y político: “El Rey nuestro señor no quiere aumentar su Real Hacienda con perjuicio y daño de la de sus vasallos, y el menoscabo y destrucción de sus pueblos” (Petición Protector de Naturales, 2012, p. 150). La conservación de los pueblos y de los indios es parte de ese pacto que no puede romperse. “No se les puede quitar el derecho natural que Dios les concedió” (Petición Protector de Naturales, 2012, p. 154). En este sentido, “ninguno puede estar obligado a lo imposible y pretérito ni a futuros contingentes, y más cuando las leyes del gobierno político se pueden y deben mudar según la variedad de los tiempos” (Petición Protector de Naturales, 2012, p. 149).

Gabriel Fernández Guarache plantea una mirada reivindicativa de derechos como compasiva frente a la situación de los indios mitayos. Los corregidores, quienes tendrían que hacer cumplir las órdenes y cedulas, atienden sus intereses particulares muchas veces asociados a los azogueros. Se indica que:

(…) todos los daños referidos, la perdición de los pueblos, la falta de la mita, por cuya cuenta se causan tantos rezagos, todo se origina y es causa que los corregidores que vienen a la dicha provincia, solo atienden a su particular y no acuden a las obligaciones que deben del cargo de sus oficios, faltando a las instrucciones que se les dan por el excelentísimo Virrey de estos reinos (…) (PPGN, 2012, p. 69).

Estas polémicas y tensiones no quedarán solo en los siglos XVI y XVII, sino que se extenderán hasta principios del siglo XIX. El rechazo a los abusos contra la mita asumirá un lugar significativo en todo el debate jurídico en La Plata y Potosí. Si lo consideramos como una polémica de larga duración podemos observar cómo se van estableciendo dimensiones y elementos discursivos que serán parte importante de esas constelaciones imaginarias y narrativas que legitiman mayores cuotas de autonomías, derechos y libertades.