La habitabilidad como desafío del diseño social

Una de las principales problemáticas asociadas a los modos de vida contemporáneos es el de su bienestar y calidad de vida, y particularmente las condiciones de habitabilidad bajo las cuales éstos se desarrollan en el marco de los actuales procesos de urbanización y globalización. Esta problemática resulta aún más acuciante en el contexto latinoamericano considerando las particulares condiciones de pobreza y vulnerabilidad existentes y la escasa capacidad de respuesta de las políticas públicas que sus estados han desarrollado en el ámbito urbano-habitacional.

En el caso de Chile, estas condiciones se han visto paradojalmente reforzadas por la política de carácter subsidiario implementadas por el estado durante los últimos 40 años. Esto obliga a considerar la habitabilidad como una de las principales problemáticas sociales urbanas de la actualidad y por tanto, como un desafío abierto para el desarrollo del diseño social.

Siguiendo a Toro et al. (2003), la habitabilidad puede entenderse como la adecuación entre el hombre y su entorno, particularmente por la capacidad de este último de satisfacer las necesidades humanas y proveer condiciones de bienestar. La generalidad de esta definición obliga a reconocer las particularidades sociales y culturales asociadas a la definición de necesidades humanas, lo que abre un campo de posibilidades diverso y complejo de alternativas para su resolución.

En términos generales la definición de estándares adecuados de habitabilidad hace referencia principalmente al ámbito material del hábitat construido, asociado a factores térmicos, lumínicos, acústicos, entre otros, los cuales invisibilizan aquellos aspectos de carácter simbólico como la identidad cultural, el sentido de pertenencia territorial, y la diversidad de modos de vida. Lo anterior limita la capacidad del concepto para ser aplicado a las diversas y variadas actividades que puedan desarrollar los miembros de una comunidad en sus espacios residenciales, reduciendo su capacidad de adaptación, mejoramiento y mantención.

La relevancia del diseño social reside justamente en su capacidad para identificar y trabajar desde las necesidades, requerimientos y expectativas de los miembros de una comunidad. Tal como plantean Romero y Mesías (2004), ello requiere de un proceso colectivo donde participen los distintos y diversos agentes implicados en el proceso de respuesta a dichas necesidades, requerimientos y expectativas, propiciando un proceso participativo de toma de decisiones sustentado en la construcción de consensos en torno a procesos de diseño integrales, graduables y continuos.

Lo anterior conlleva la necesidad de avanzar hacia un enfoque comprensivo y participativo de diseño social, el cual permita pensar la estrecha relación de la disciplina con los territorios habitados por las personas y sus comunidades locales, con el objetivo de comprender las características y condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que definen su contexto y con ello, la cotidianeidad de sus necesidades, requerimientos y expectativas. Estas consideraciones constituyen un requisito indispensable para contribuir al mejoramiento de su bienestar y calidad de vida.

El caso de la Sede Social de la Villa Marta Brunet

La Villa Marta Brunet constituye un caso emblemático de los problemas de vulnerabilidad social y habitabilidad generados por la política urbano-habitacional chilena durante las últimas cuatro décadas. Caracterizada por su lógica subsidiaria y focalizada hacia la vivienda de carácter social, ella ha promovido la expansión habitacional hacia las periferias metropolitanas, transformando ricos terrenos agrícolas en masivos conjuntos de vivienda social donde se han localizado a los antiguos habitantes de tomas de terreno y/o campamentos. Como resultado de esta lógica se ha propiciado un paradigma habitacional de segregación y marginación urbanas donde destaca el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, como un ejemplo emblemático.

En este contexto territorial se emplaza la Villa Marta Brunet, inaugurada en 1997. Tal y como han planteado Hidalgo et al. (2017), entre sus características más distintivas destaca su alta densidad habitacional y poblacional de 458 hab/ha, la existencia de tipologías de vivienda que no superan los 50 m2 útiles en tamaño, e importantes problemas de seguridad residencial. Junto con la nefasta estigmatización existente sobre este tipo de conjuntos de vivienda social, las condiciones de vida descritas atentan fuertemente sobre las condiciones de habitabilidad, comodidad y confort de sus habitantes.

Como parte de su constante esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, durante el año 2015 la Carrera de Diseño de Interiores de la Universidad del Pacífico recibió la solicitud por parte de los dirigentes de la Junta de Vecinos de la Villa Marta Brunet para apoyarlos en el proceso de acondicionamiento de su sede social, la cual había sido recientemente recuperada después de 15 años de uso indebido por parte de un antiguo dirigente. A través de su revitalización, los vecinos buscaban implementar un espacio para el desarrollo de asambleas, talleres y reuniones para el conjunto de la comunidad, el cual ayudara a fortalecer el sentido de unidad entre ellos.

En concordancia con su larga experiencia de trabajo con comunidades urbanas, la carrera asume el desafío de apoyar la revitalización de la sede social. Sin embargo, ello constituía un importante desafío de diseño, considerando que la sede social constituye un espacio no superior a 150 m2, el cual no contaba con muebles y equipamientos de ningún tipo, y que podía tener hasta 150 personas como usuarios potenciales. A ello se sumaban las expectativas de los vecinos, quienes requerían su conversión en un espacio multifuncional que permitiera una amplia diversidad de usos posibles.

El proyecto fue desarrollado por la carrera de Diseño de Interiores durante el año académico 2015 a través del Taller de Diseño de Interiores I y II, quienes fueron los encargados de realizar propuestas, realizar prototipos y finalmente construir los equipamientos y mobiliarios que permitieran responder a las necesidades y requerimientos planteados por la comunidad de Villa Marta Brunet. Junto con ello, la carrera definió una estrategia de trabajo sustentada en la colaboración con otros agentes sociales, como fueron la propia comunidad vecinal y particularmente las dirigentes de la Junta de Vecinos, la ONG Techo encargada de apoyar la logística del proceso y la coordinación de instancias de trabajo y consulta con comunidad, y la compañía Celulosa Arauco quien realizó la donación de materiales para el desarrollo del proyecto. Los resultados del proyecto fueron entregados exitosamente a finales del año 2015, siendo actualmente utilizados de forma activa por la comunidad.

Como resultado de la experiencia desarrollada, surge la necesidad y relevancia de pensar un enfoque comprensivo que aborde las complejidades asociadas al diseño social, particularmente la vinculación y estrecha relación entre los objetos de diseño con las características de sus contextos territoriales y los modos de vida de sus habitantes. Este enfoque se ha sustentado en la comprensión de la biografía cultural de los objetos de diseño, el cual se presenta a continuación.

Enfoque teórico y metodológico: la biografía cultural de los objetos de diseño

Avanzar hacia un enfoque de diseño social implica pensar su estrecha relación con los territorios habitados por las personas y sus comunidades locales, con el objetivo de comprender las características y condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que definen su contexto y con ello, la cotidianeidad de sus necesidades, requerimientos y expectativas, contribuyendo al mejoramiento de su bienestar y calidad de vida. La estrecha vinculación existente entre dichos componentes y el contexto social y cultural en que éstos se desarrollan permiten pensar la experiencia de trabajo desarrollada en la Sede Social de la Villa Marta Brunet desde la perspectiva de la biografía cultural de los objetos diseñados para su revitalización.

Lo anterior demuestra la relevancia de los enfoques comprensivos en los procesos de diseño, por cuanto el resultado de las propuestas desarrolladas por los diseñadores nunca es estático, sino que permanece abierta a las transformaciones desarrolladas por los habitantes, que les dan nuevos usos y significados. En tal sentido, los enfoques comprensivos en diseño social buscan reconocer y visibilizar dicha dinámica reproductiva propia de los enfoques socioculturales.

Cabe destacar la particular relevancia que la propuesta de Kopytoff (1991) adquiere en la conformación de un enfoque como el propuesto. Para este autor lo significativo de la adopción de los objetos es la forma en que son redefinidos culturalmente y puestos en uso, lo cual conlleva comprender que los objetos de diseño situados en su entorno de uso cotidiano adquieren un itinerario de vida, siendo dinamizadores de relaciones y de situaciones sociales, y conformando una realidad social que se despliega más allá de su funcionalidad.

Siguiendo este planteamiento, González Villarruel (2010) define por biografía cultural de un objeto los “diferentes y ambiguos significados y los múltiples cambios de las cosas a través del tiempo, desde la producción hasta el consumo”. Dichos cambios se definen en función del contexto cultural en el cual dicho objeto esté inserto, adquiriendo significados específicos dentro de cada cultura. La biografía cultural de un objeto permite entenderlo como una entidad construida culturalmente e imbuida de significados culturales específicos.

Desde la perspectiva de González Villarruel, la implicación de la comunidad en los procesos de diseño permite visibilizar y poner en circulación ideas, vidas y sueños particulares y distintivos de sus habitantes e intercambiarlas con las de actores sociales diversos a ellos, poniendo en contacto cosmovisiones que muchas veces son concebidas como disociadas e inseparables. En tal sentido, el autor reseña la importancia de vincular la realidad con el deseo, lo tangible con lo intangible, lo nuevo con lo antiguo, lo tradicional con lo moderno, lo regional con lo nacional, etc., avanzando así en la conformación de una concepción del mundo de carácter glocal.

En la perspectiva de Martín Juez, la biografía de los objetos se encuentra indisociablemente vinculada a la biografía de los individuos y comunidades que los acogen, vinculación que se expresa a través del contexto cultural particular desarrollado por éstas. En este sentido, resulta relevante establecer la concepción de comunidad propuesta por el autor: “Entiendo por comunidad una forma de agrupación cuyos miembros pueden identificar los límites espaciales y temporales que la demarcan, y que permite cierto grado de cohesión en torno las obligaciones de reciprocidad y solidaridad interna” (Martín Juez, 2002, p. 23). En tal sentido, y entendiendo que todo contexto cultural se constituye a partir del conjunto de normas, costumbres, tradiciones e instituciones desarrolladas y reelaboradas por los miembros de una comunidad, los objetos adquieren un conjunto de significaciones culturales que definen su propia biografía.

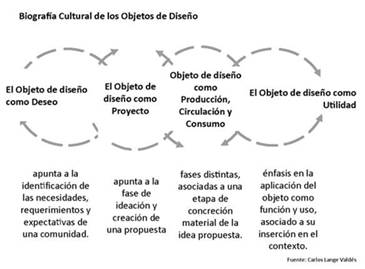

Tomando como referencia la propuesta desarrollada por este autor, en el transcurso de esta investigación se han distinguido cuatro etapas en la biografía cultural de los objetos asociados a la revitalización de la Sede Social de la Villa Marta Brunet: 1) el Objeto como Deseo; 2) El Objeto como Proyecto y Diseño; 3) El Objeto como Producción, Circulación y Consumo; 4) El Objeto como Utilidad.

Si bien a primera vista esta propuesta puede ser entendida de manera lineal, ella se desarrolla más bien de forma recursiva, donde cada una de las etapas se alimentan entre sí, lo cual se expresa en el siguiente diagrama:

En términos metodológicos, esta investigación sistematizó el proceso de diseño de mobiliario y equipamiento desarrollado por la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad del Pacífico en la Sede Social de la mencionada Villa durante los años 2015 y 2016 a través de la revisión de información documental. Asimismo, durante 2017 se realizó la observación en terreno de las actividades y prácticas cotidianas que involucran el uso de dichos equipamientos y mobiliarios, identificándose y describiéndose nuevas prácticas y usos no contempladas en su formulación original.

Resultados de la Investigación

La aplicación de un enfoque comprensivo sustentado en la biografía cultural de los objetos ha permitido orientar la sistematización de los procesos de diseño, producción y construcción de mobiliario y equipamiento para la revitalización de la sede social de la Villa Marta Brunet, poniendo en evidencia la importancia fundamental que la interacción directa con la comunidad ha tenido en su desarrollo a lo largo del tiempo, la cual se extiende incluso más allá de las temporalidades propias del trabajo de taller y de los tiempos de entrega asociados a un encargo cualquiera.

En el caso del diseño social dicha interacción constante posibilita no solamente la participación de la comunidad en los procesos de diseño, sino también la mantención de un vínculo permanente que propicia procesos de colaboración extendidos en el tiempo.

Siguiendo la propuesta de Martín Juez, la primera etapa de este proceso es aquella que aborda el Objeto como Deseo, la cual apunta a la identificación y satisfacción o respuesta de las necesidades percibidas, requerimientos y expectativas de una comunidad.

De acuerdo con el autor, estas necesidades, requerimientos y expectativas siempre se enmarcan en un contexto cultural específico, que se expresan en los modos de vida cotidianos, particulares y distintivos de una comunidad. Es justamente desde ese marco cultural que el objeto de diseño surge como una idealización, como una imagen mental sin una expresión material ni tangible precisa, pero que permite satisfacer y responder a las necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad a través de la evocación de algún referente significativo para sus integrantes, como por ejemplo un diseño conocido que opera a través de otros objetos materiales y que se transforma en objeto de deseo.

En el caso de los vecinos de Villa Marta Brunet sus necesidades y expectativas poseían un carácter sumamente diverso, destacando entre sus requerimientos un espacio que permitiera la realización de talleres para reforzamiento escolar; para talleres de habilidades y oficios orientados a la repostería, costura, gastronomía, pintura y peluquería; para celebraciones privadas y colectivas como cumpleaños, bautizos y aniversarios; para la realización de reuniones y asambleas, entre otros. Considerando que este conjunto de actividades diversas buscaba favorecer la participación y superación de las condiciones de vulnerabilidad existentes en la Villa, un aspecto fundamental era comprender la diversidad de formas de vida de sus futuros ocupantes.

Desde esta mirada se buscó desarrollar un diseño entendido como factor de cambio y promotor de innovación social, mejorando las oportunidades de desarrollo y la relación, participación e interacción entre los integrantes de la comunidad. Para ello se proyectó un plan inicial de trabajo que contemplara una relación constante entre ellos y los miembros de la carrera, de manera que pudieran participar en cada una de las etapas del proceso de diseño, comprenderlas, interpretarlas y realizar propuestas. Así también se buscaba que los integrantes de la carrera desarrollaran un proceso de diseño que reconociera la identidad cultural de la comunidad, intentando comprender la adopción, usos y el lugar que el mobiliario y equipamiento diseñado ocuparían dentro de la sede.

Tal como plantea Martín Juez, muchas comunidades canalizan su idealización a través de creaciones informales y/o adaptativas de objetos ya existentes, las cuales no siempre responden cabalmente a sus necesidades y requerimientos. En tal sentido, el desafío de los profesionales del diseño en esta etapa es justamente comprender el contexto y las comunidades con quienes se trabajará, transformando dichas idealizaciones en una propuesta de diseño formal y precisa.

Esta capacidad resulta fundamental para abordar la segunda etapa propuesta por Martín Juez, denominada el objeto como proyecto y diseño. En ella juegan un papel fundamental las capacidades de los diseñadores profesionales para desarrollar una “combinación propositiva” que articule definiciones de forma, función, materiales, mecanismos e incluso arquetipos tecnológicos que permitan dar concreción a las soluciones o respuestas requeridas, pero sin olvidar el contexto cultural desde la cual éstas provienen.

En tal sentido, el autor realiza una distinción entre los conceptos de proyecto y diseño. Mientras el primero alude a la capacidad del diseñador para desarrollar una estrategia posible de solución o respuesta considerando los recursos y las tecnologías disponibles para ello, el segundo hace referencia a la manera cómo hacer posible dicha solución o respuesta, es decir, los métodos y recursos efectivamente considerados para su realización.

En el caso del trabajo desarrollado con los vecinos de Villa Marta Brunet, el Taller de Diseño se constituyó en la instancia adecuada para desarrollar una ruta de trabajo participativo con la comunidad. En ella se buscó asumir la comprensión y sentido de la sede social, el conocimiento de las personas que hacen uso de ella, y la observación de su cultura y contexto social como valores inmateriales que se incorporan en el proceso de diseño identificados en la primera etapa, propiciando un proceso constante de interacción y participación colectiva entre la comunidad, los estudiantes y los profesores del Taller, precisando los deseos y expectativas de la comunidad. De esta forma el diálogo se estableció como un componente constante durante todo el proceso de diseño, articulándose en torno a las particularidades programáticas de la sede social.

Para abordar dichas particularidades los estudiantes se dividieron en equipos de trabajo con el fin de desarrollar propuestas de equipamientos y mobiliarios específicos que respondieran a las necesidades, y expectativas planteadas por la comunidad. En tal sentido los equipos de trabajo se enfocaron en un salón multiuso, una sala para niños, una oficina, una cocina, un muro móvil de carácter programático como límite dinámico entre el interior y exterior de la sede, una pérgolahuerto exterior y finalmente muebles para el club deportivo que se situaba a unos metros de la sede social. Junto a ello, los siete equipos de trabajo establecieron una vinculación directa con las dirigentes de la comunidad con el objetivo de discutir y adecuar las propuestas de diseño a partir de visitas periódicas por equipo de trabajo o bien de forma colectiva junto a todo el taller.

Cabe destacar que desde el inicio del diseño de los proyectos, fue condición que los equipamientos y mobiliarios no debían ser ideados desde la singularidad de su uso, sino desde sus posibilidades de movilidad, polifuncionalidad y plegabilidad. Esto predecía que ellos podrían adquirir diversas utilidades y prácticas, una vida dinámica, incluso no prevista por los equipos de trabajo en la concepción de la idea de diseño y que los miembros de la comunidad podrían adoptar en sus diversos modos de usos cotidianos.

En la tercera fase Martín Juez identifica el Objeto como Producción, Circulación y Consumo, las cuales constituyen tres fases distintas, asociadas cada una a una etapa de concreción material de la propuesta desarrollada en la fase anterior. De acuerdo al autor, en esta fase resulta fundamental el desarrollo de creencias, habilidades y destrezas compartidas entre los diseñadores, los productores y los usuarios de los objetos, las cuales cambian diametralmente si el diseño está orientado al uso personal o comunitario, o si éste se encuentra orientado hacia su mercantilización.

En el caso del diseño orientado al uso personal o comunitario, éste se orienta directamente vinculado a particularidades culturales que definen utilidades, eventos y locaciones específicas, muy distintas del carácter indiferenciado e intercambiable del diseño orientado al mercado. En tal sentido, los procesos de producción, circulación y consumo para el uso comunitario quedarán fuertemente marcados por las características culturales que se expresan en el espacio doméstico de una comunidad, el cual constituye el medio de transición entre la esfera de lo privado y de lo público, y que se expresan fuertemente en el ámbito de la utilidad.

En el caso de las propuestas desarrolladas para la comunidad de Villa Marta Brunet, una vez desarrolladas las ideas y propuestas de diseño de los grupos de trabajo, se invitó a las dirigentes de la comunidad a la universidad para la presentación y exposición de los proyectos desarrollados y para el intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y/o recomendaciones en torno a los equipamientos y mobiliarios propuestos. A su vez, ésta constituyó una interesante oportunidad para que ellas pudieran conocer en terreno el espacio de trabajo de los estudiantes y las formas de producción para materializar sus ideas a través de modelos y prototipos.

En atención a las consideraciones y observaciones realizadas por las dirigentes de la comunidad, los equipos de trabajo debieron tomar decisiones para acoger cada una de ellas, comprendiendo su valor como el futuro deseado de los objetos diseñados. Una vez realizados los ajustes de diseño sugeridos, se inició una nueva etapa de producción intensiva en el taller, fabricando la totalidad del mobiliario y equipamientos comprometidos, atendiendo a las recomendaciones técnicas del fabricante de la materia prima.

Una vez concluida la producción de los equipamientos y mobiliarios en el taller de la universidad, los estudiantes y sus profesores los trasladaron a la sede social, siendo muchos de ellos armados en el propio lugar en conjunto con algunos miembros de la comunidad. Su distribución constituyó no solo una escenografía para la acción humana, sino que dio cuenta de su pronta apropiación en el acto inaugural realizado en la sede social, instancia en que equipamientos y mobiliarios fueron reubicados y readecuados por los propios integrantes de la comunidad, lo cual permitió vislumbrar y visibilizar algunos de sus futuros requerimientos.

La última fase de la biografía cultural del objeto propuesta por Martín Juez es aquella que entiende el Objeto como Utilidad, la cual pone énfasis en las funciones, usos y significados que los objetos de diseño adquieren en directa relación con la vida cotidiana de los miembros de la comunidad y de su inserción en un contexto territorial específico.

En el caso de la comunidad de Villa Marta Brunet, durante el trabajo de terreno realizado en el transcurso de 2017 fue posible observar y registrar la emergencia de nuevas funciones, usos y significados en el mobiliario y equipamiento construido para la sede social, muchos de los cuales no fueron previstos en su proceso de diseño original, sino que han sido desarrollados por la comunidad como respuesta al surgimiento de nuevas necesidades, expectativas y requerimientos. Lo anterior permite visibilizar y reconocer la importancia que la sede social ha ido adquiriendo como espacio multifuncional, el cual se caracteriza por su constante adaptabilidad. En tal sentido, es posible pensar que más allá de su proceso de diseño, los equipamientos y mobiliarios han adquirido una biografía propia en directa interrelación con las vidas cotidianas de sus usuarios, convirtiéndose en agentes de transformación social extrapolables más allá de los límites espaciales de la propia sede social.

Entre los casos más interesantes de este proceso de transformación destaca el muro programático, el cual fue diseñado como dispositivo de transición entre el espacio público de la calle y el interior de la propia sede social. De acuerdo a lo observado en terreno, éste presenta en la actualidad una variedad de usos que van más allá de su utilidad como separador entre el afuera y el adentro de la sede, ya que no solamente configura un sector de espera y/o pausa en el ingreso a la sede sino que también es utilizado como recurso para comunicar hacia el exterior información de utilidad pública, como por ejemplo campañas municipales, los horarios de atención de las delegadas por sector, etc. Asimismo, el muro programático también actúa como panel de registro y difusión de actividades pasadas a través de fotos y anuncio de actividades futuras a través de afiches.

En concordancia con esta descripción, el muro programático se ha ido convirtiendo en la “cara visible” de la sede hacia el conjunto de la Villa, una suerte de carta de presentación y visibilización del trabajo realizado en su interior, reflejando con ello los procesos de organización desarrollados al interior de la comunidad.

Otro ejemplo destacado son las mesas de trabajo dispuestas en el salón principal de la sede. Estas son utilizadas tanto para su función original -principalmente acoger la realización de talleres y servicios de peluquería, repostería, costura, gastronomía y pintura- pero también han sido adaptadas para acoger otras actividades de carácter organizativo -como box de consulta y atención a vecinos sobre los procesos de regeneración urbana que vive la Villa, como espacio de trabajo para la planificación de actividades por parte de las dirigentes, como espacio de reunión con autoridades políticas y administrativas que visitan la Villa, entre otras-, como espacio para la muestra y exposición de los productos realizados a través de los talleres realizados entre las vecinas, e incluso como espacio de convivencia cotidiana donde compartir desayunos, almuerzos y onces entre los visitantes de la sede.

Destacan también las adaptaciones realizadas en el sector de juegos para niños, el cual se ocupa alternativamente para la realización de reuniones masivas o asambleas entre los vecinos. Entre el mobiliario transformado en este espacio destacan, por ejemplo, las estanterías de libros, los cuales fueron pensados originalmente para el acceso libre por parte de los niños a distintos tipos de colecciones infantiles. En la actualidad dichas colecciones han debido guardarse en espacios protegidos debido a la constante desaparición de libros que se generaban en instancias de reunión masiva entre vecinos.

Otro uso adaptativo se observa en las tarimas dispuestas en este sector, diseñadas originalmente como escenario para acoger los juegos y presentaciones infantiles y otros eventos culturales. En la actualidad ellas son colocadas de forma vertical e invertida transformándose en estanterías para exhibir plantas, y exponer trofeos y distintos objetos producidos en los talleres realizados en la sede, cumpliendo una función decorativa en los espacios de reuniones.

Otro ejemplo llamativo del uso adaptativo del mobiliario son los nuevos usos asignados a los vestidores diseñados para el camarín del club deportivo. En consideración del escaso uso que dicho mobiliario prestaba para sus fines originales, algunos de éstos han sido trasladados al interior de la sede y han sido convertidos en improvisados boxes de atención podológica utilizados para las visitas que realiza una fundación de beneficencia que ofrece este tipo de servicios a la comunidad

En síntesis, esta última etapa de la biografía cultural de los objetos de diseño permite visualizar el carácter adaptativo que éste posee a lo largo del tiempo a partir de las distintas necesidades de carácter temporal, por actividad o evento, o por grupo etario que utiliza la sede social (niños/as, adultos mayores, etc.). La ampliación y transformación de sus funciones originalmente concebidas da cuenta de una capacidad creativa por parte de la comunidad, quienes no solamente modifican sus funciones a través del uso sino también transforman constantemente el espacio disponible en la sede a través de su distribución y de las prácticas sociales desarrolladas.

Conclusiones

Sistematización, reflexividad y aprendizajes en torno al diseño social. La experiencia desarrollada por la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad del Pacífico en torno al mejoramiento de la habitabilidad de la sede social de Villa Marta Brunet, así como también la formulación de un enfoque comprensivo en torno a los procesos de diseño, permiten establecer un conjunto de consideraciones relevantes para avanzar en el desarrollo del diseño social.

Una primera consideración relevante es la importancia de promover procesos de sistematización, reflexividad y aprendizaje en torno a la propia labor de los diseñadores. Ello implica promover una relación más directa con las comunidades y sus contextos de aplicación, una orientación transdisciplinar que promueve perspectivas heterogéneas, y una preocupación por la biografía de los objetos de diseño producidos más allá incluso del cumplimiento de un encargo puntual. Lo anterior conlleva una reflexión mayor en torno a la figura del diseñador como “genio creativo” y al “diseño de autor” como tendencia disciplinar actualmente predominante.

Una segunda consideración indica que la formación en competencias para los futuros diseñadores no puede reducirse solamente a aquellas de carácter técnico, sino que además se suman las competencias simbólicas que permiten dimensionar la relevancia de los objetos de diseño en contextos culturalmente diversos y donde las comunidades poseen una visibilidad y un reconocimiento creciente. Esta consideración permite al diseñador vincularse y compartir con dichas comunidades los beneficios emancipadores del conocimiento en torno a los procesos de producción de diseño.

Una tercera consideración conlleva identificar y promover los beneficios mutuos que esta vinculación genera tanto para diseñadores como para los miembros de las comunidades. Por una parte, permite al diseñador abrir los márgenes del taller e insertarse en un contexto territorial real, generando diálogos con diversos actores sociales y aprender de sus necesidades, expectativas y propuestas, convirtiéndose en un acompañante de las comunidades en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, esta vinculación les permite a las comunidades participar y aprender de los procedimientos, herramientas y criterios que caracterizan el campo disciplinar del diseño, lo cual abre nuevas vías o caminos para intervenir ciertos aspectos de su cotidianeidad y con ello mejorar su calidad de vida.

En síntesis, este conjunto de consideraciones permite comprender la relevancia del encuentro reflexivo entre quienes diseñan con las personas y los nuevos usos y significados otorgados por ellas a los objetos de diseño, desde la comprensión de éstos ya no como objetos acabados sino que en constante transformación.