Introducción

Pokropek (2020) propone al estudio morfológico como una manera de mirar al mundo, la vida y las sociedades, desde las configuraciones de la forma y sus posibles significaciones, para ello analiza los postulados de algunos estudiosos de la morfología como Eisenman, Von Hildebrand, Wolffin, Dondis, Arnheim, entre otros; evidenciando el entramado de relaciones que se establecen desde la lógica formal y toda la materialidad con respecto al espacio circundante.

En su planteo, abre la reflexión acerca de las lógicas de significación que en aquellos diálogos se pueden crear, percibir, modificar, etc.; ya sea como relaciones intrínsecas del objeto, como relaciones entre el objeto y el espacio, así como entre objeto, espacio y usuario o espectador; en ese sentido plantea una reflexión sobre las posibilidades semánticas, sintácticas y pragmáticas de los productos de diseño.

Para tales fines, el autor propone como uno de los caminos posibles el uso de categorías polares de análisis, este planteamiento también está presente en autores como Von Hildebrand y Dondis entre otros. En el presente estudio, se retoma este planteo en un proceso de análisis morfológico orientado a comprender y caracterizar la obra del joven diseñador ecuatoriano Wilmer Chaca.

Conceptos

Morfología

Las categorías taxonómicas dependen de marcos conceptuales y por medio de estos esquemas clasificatorios que establecemos, podemos reconocer similitudes y diferencias entre los objetos. Toda construcción de conocimiento sobre una organización implica establecer una clasificación de sus partes y una explicación sobre los principios que rigen el rol, tamaño, proporción y ubicación de cada una. Esta metodología de análisis no sólo es vigente sino insoslayable (Pokropek, 2020, p.21).

Para este estudio se retoman los marcos conceptuales propuestos por Dondis (2006), Acaso (2009), Sánchez (2009), Bucci (2014, entre otros; autores que analizan la configuración formal, desde la comunicación visual, la morfogénesis y la concreción material, con planteos en cuyos criterios se proponen pares polares o se basan en lo que Dondis (2006) define como “la dinámica del contraste”.

Sánchez (2009) mira al objeto como un constructo que evidencia las estructuras cognitivas de un grupo social, y a la forma como un hecho social de convivencia, y como una estructura donde los elementos se organizan y reconocen entre sí, y configuran y representan un concepto. El autor mira a la forma como aquella que soporta la significación, y que determina las relaciones hombre-objeto-contexto. Propone entender la forma desde los siguientes parámetros conceptuales:

Morfológico: se establece como un orden que comporta una estructura, o lectura categorizable a partir de un conjunto de elementos, relaciones, jerarquías, órdenes y propósitos, de esta forma el objeto se convierte en la concreción de una coherencia formal. Para los fines de esta investigación, diremos, entonces, que forma es morfología.

Morfoestático: implica que la forma es una estructura estable, estática y uniforme en la que los valores representados por ella son intemporales, independientes del curso del tiempo.

Morfométrico: la forma se concibe como la síntesis de un concepto, “...se origina en la medida que se da un límite a la interpretación de ciertos hechos, entonces puede ser cuantificada y cualificada absolutamente” (Sánchez, 2009. p.9).

Morfogénesis: la forma como creación, permite un cierto nivel de control de sus orígenes, “...por un lado, desde una perspectiva histórica, desde una genética del objeto (morfogenética) y, desde otro, por la incidencia de la diseñística como concepción de su origen (morfoconcepción)” (Sánchez, 2009. p.9).

Morfosígnico: la forma vista como estructura de comunicación abstracta y tridimensional, que es portadora de un mensaje y que además puede ser mirada con criterios análogos a las ciencias lingüística y semiótica.

El autor propone además, que la forma se organiza a nivel perceptivo, significativo y valorativo (estético), comportándose por lo tanto como un sistema inseparable, donde todos sus principios actúan de manera holística y sistémica, siendo susceptibles de relacionar.

Por otra parte, Giordano (a, 2018), sostiene que “La noción de ´interpretación´ es clave para la comprensión del análisis y diseño de formas. La interpretación se opera a través de una estructura relacional entre significantes y significados. El significante es el lenguaje expresivo que caracteriza a una forma o grupos de formas. El significado se plantea en términos de relaciones subyacentes en el modo de concebir y concretar una forma. Se podría decir que los significados guían la operatoria de diseño, cuya producción concreta se desarrolla en el campo de los significantes.” (p.85)

Partiendo de la noción que “El Diseño, en cuanto producto cultural, es generado por culturas reales como ámbitos de referencia.” (Giordano (a), 2018, p.85), la autora propone tres estados de desarrollo en el diseño: el primero, y más cercano al referente que es la imitación, donde el autor genera ya un cierto nivel de interpretación que lo aleja de la copia, pero lo mantiene cercano al inicial. El segundo con un alejamiento mayor al referente, llamado la simulación, donde los elementos similares son menores y se incluye un nivel mayor de autonomía. Y por último el simulacro, que es el estado donde si bien se evidencia un referente, se introduce un gran porcentaje de innovación. (Giordano (b), 2018).

Comunicación Visual

Dondis (2006), propone que los resultados de las decisiones compositivas determinan el propósito y el significado de un diseño y tienen implicaciones importantes sobre lo que recibe el espectador, plantear una configuración formal, es propiciar una disposición ordenada de partes en la que no existen reglas absolutas sino un cierto grado de comprensión de lo que ocurrirá en términos de significado.

Los elementos visuales, según Dondis (2006), constituyen la sustancia básica del proceso de configuración formal y son: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento, y se constituyen en la materia prima de toda información, la misma que va a determinarse en base a los elementos que están presentes y con qué énfasis.

Es muy importante señalar aquí que la elección de énfasis de los elementos visuales, la manipulación de esos elementos para lograr un determinado efecto, está en manos del artista, el artesano y el diseñador; él es el visualizador. Lo que decide hacer con ellos es la esencia de su arte o su oficio, y las opciones son infinitas. Los elementos… más simples pueden usarse con intenciones muy complejas (Dondis, 2006, p.54).

El contenido y la forma son los componentes básicos e irreductibles de todos los diseños y además son interdependientes, el contenido nunca está separado de la forma. Dondis (2006) sugiere que tan importante es lo que se pone, es decir qué elementos se usan, cuanto el cómo estos se “componen” para configurar el objeto, es decir su disposición en el espacio. De allí que propone, siempre desde la lógica del contraste, algunos sistemas compositivos (unidad/fragmentación, actividad/pasividad, economía/profusión/ entre otros) que logran desde extremos conceptuales opuestos evidenciar cómo estas composiciones afectan la percepción/significación de los productos de diseño.

Acaso (2009), en la misma línea sugiere que el lenguaje que compone el objeto producto del diseño es clave ya que es portador de mensajes, de allí la importancia de distinguir y analizar “… qué elementos lo componen, a través de qué vehículos se propaga y cómo establecer un procedimiento de análisis para poder; con estos instrumentos, llegar a diferenciar entre lo que se intenta transmitir con un mensaje visual (objetual) y lo que realmente se transmite” (Acaso, 2009, p. 20, Los paréntesis son nuestros).

Materialidad y construcción

Para Antonio Armesto (2018), la relación entre los recursos y los resultados es la única manera de poder comparar diseños realizados en distintos momentos y contextos, para establecer diferencias entre lograr algo sublime con materiales y tecnología modesta y, producir algo lastimoso con materiales y tecnología sublimes, para ello es necesario analizar la materialización física de lo proyectado. Es en la construcción, en donde se pone a prueba una de las condiciones fundamentales del objeto construido, es decir el “poder ser”, para luego establecer el “poder servir” o relacionarse.

De la idea a la construcción y de la construcción a repensar la idea es un doble proceso que define la forma, Arraigada (2014) lo explica mejor cuando afirma que “las etapas de proyecto se suelen realizar desde las definiciones generales hacia las parciales, mientras que las etapas de construcción de una obra suelen realizarse exactamente al revés, se construyen fragmentos hasta alcanzar la totalidad” (p. 70).

Por otro lado, Angelo Bucci (2014) sostiene que idea y materia, forman una dualidad cargada de tensión. La correcta elección de materiales, sus características y relaciones, permitirán llegar a concretar con mayor claridad las intenciones formales. Al momento de elegir un sistema constructivo en el cómo juntar las partes, se define el encuentro entre los materiales; y su forma define la ejecución. Todas las intenciones, discursos y fundamentos están inscritos dentro del mismo proyecto. Su concreción física llega a definir la forma.

Metodología de análisis

Para ordenar el proceso de obtención de datos y su posterior procesamiento y análisis se aplicaron los criterios propuestos por Krippendorf (1990), quien explica que hay que distinguir varios componentes o pasos diferentes en el proceso de análisis entre ellos son de particular importancia la formulación de datos que es la determinación de unidades, el muestreo y el registro; así como la reducción de los datos, que se refiere a su procesamiento; la inferencia y el análisis de los datos.

De igual manera, el autor establece como indispensable una determinación clara de las unidades de análisis, las variables de análisis y los criterios de análisis; donde las primeras se refieren a los objetos a observar, las segundas a los factores que se analizarán en dichos objetos y los terceros a las condiciones de medición de las variables.

Universo, muestra y unidades de análisis: Wilmer Chaca y su obra.

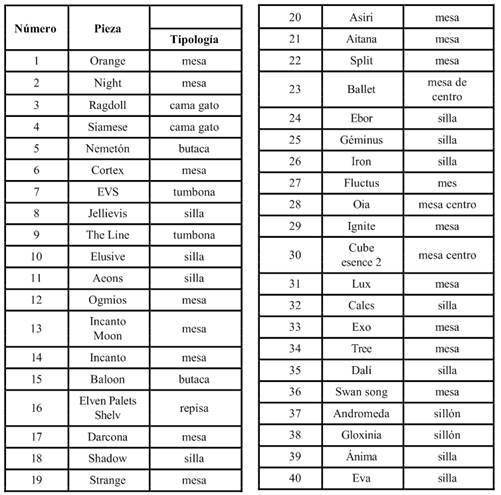

Wilmer Chaca es diseñador por la Universidad del Azuay desde el año 2012, sus proyectos han sido publicados en revistas digitales americanas, europeas y asiáticas (https://www.behance.net/wilmerchacastudio;https://wilmerchacastudio.wordpress.com). Actualmente está cursando un programa de postgrado en Diseño. Las unidades de análisis seleccionadas para este estudio son 40 proyectos realizados por Chaca del universo total de objetos diseñados por el autor desde el 2012 a la fecha (ver tabla No. 1), la gran mayoría de ellos son objetos destinados al descanso y la alimentación y pertenecen a su línea de diseño de autor, fueron muestreados con métodos no probabilísticos.

Variables y criterios de análisis

Para el presente trabajo, se consideraron algunas particularidades morfológicas, cuyo análisis se desarrolló desde los criterios planteados por Pokropek (2020), quien propone que todo análisis morfológico debe iniciar por determinar el principio de orden y luego desde allí realizar un recorrido de análisis abarcativo de las categorías estructurales, texturales y las cadenas armónicas que van a centrarse en la materialidad/inmaterialidad de la forma.

Podemos afirmar entonces que el primer gesto para iniciar un proceso de diseño coincide con el primer gesto para interpretar una forma existente sujeta a análisis. Este gesto consistiría en tratar de establecer o intuir la razón de ser o el principio de acción de la forma configurado como una estructura abstracta sintetizada en la noción de “esencia formal”. Esta “esencia formal global” consistía a su vez en un selecto conjunto de esencias formales conceptualizables como pares polares protagónicos estructurales. (Pokropek, 2020, p.21)

Es así que para el análisis morfológico se usaron una cantidad de variables que se van a abordar iniciando por el Principio de orden. El mismo que se refiere a si el ordenamiento de la partes es evidente o no evidente: en el primer caso cuando se está frente a un ordenamiento fuerte, definido y ordenado, en el segundo caso cuando el ordenamiento es débil, indefinido o aleatorio.

Otra variable usada es la de los instantes de la forma, en la que se determina si la forma objetual tiene una lectura focal (cuando posee un elemento dominante y el reto están al servicio de este un elemento) o polar (no hay un elemento que domine la lectura sino varios). Además se analizó si la forma objetual es independiente (cuando los elementos son igual de importantes y no dependen el uno del otro para su lectura) o dependiente (cuando los elemento dependen el uno del otro para su lectura).

Se cuantificaron los enlaces (es aquel que une o conecta dos elementos mas dominantes que este) presentes y los elementos básicos de la forma: punto, línea, plano, volumen, textura, color, escala, tono, direccionalidad, espacio, ritmo.

Otra variable analizada fue el sistema compositivo predominante. Para su abordaje se ha usado el modelo teórico planteado por Dondis (2006), quien plantea de determinación del sistema compositivo a partir de la dicotomía y el contraste por tanto desde pares opuestos tales como: equilibrio/inestabilidad, simetría /asimetría, regularidad/irregularidad, simplicidad/complejidad, unidad/fragmentación, economía/profusión, reticencia/exageración, predictibilidad/espontaneidad, actividad/pasividad, sutileza/audacia, neutralidad/acento, transparencia/opacidad, coherencia/variación, realismo/distorsión, plano/ profundo, singularidad/yuxtaposición, secuencialidad/aleatoriedad, agudeza/difusividad, continuidad/episodicidad, como se dijo antes estos pares son excluyentes entre opuestos mas no entre sistemas.

Los principios estructurales de la forma también fueron analizados, en este criterio se buscó definir si la forma tiene equifinalidad (las partes que la constituyen tienen o deben tener el mismo fin o propósito, y es constituir una estructura formal y un mensaje); si la forma tiene integración (cuando se relacionan elementos de una misma jerarquía) o interacción (se relacionan elementos de diferentes jerarquias o entre jerarquias); y, finalmente; si la forma tiene unidireccionalidad (la forma solo puede ser leida en una misma direccion) o multidireccionalidad (puede ser leida desde cualquier punto de su estructura y sus significados).

Continuando con las variables de análisis, también se revisó si la forma es un sistema abierto (producto que se presta a modificaciones de sus partes) o un sistema cerrado (producto que resulta difícil recibir modificaciones en uno o varias de sus partes), así como si la complejidad (relación entre elementos) de la forma es de carácter estructural o significativa.

En las variables relacionadas con el análisis semiótico se buscó identificar si el objeto-signo es equívoco o unívoco, así como si es unisigno, polisémico o supersigno.

En esta misma línea, se abordó el discurso objetual o el sistemas de objetos desde la identificación del objeto-signo como memoria de sí mismo (en la medida en que es autónomo y específico hacia cierta significación y uso) o como parte de un sistema (en la medida en que intercambia información con otros objetos constituyendo nuevos y más complejos significados y usos)

En la variable de la representación formal del concepto se analizó si el objetosigno es reproductivo o sustitutivo.

En el ámbito del análisis material, en cambio, se buscó determinar los criterios de materialización de la forma; con variables que permiten mirar si la elección de materiales y sistemas condicionan la forma final, o si sus características son independientes del resultado. Además se buscó definir los acabados, es decir la parte visible de una construcción (tratamientos, cuidados o presentación final) a través de variables como por ejemplo si el acabado se presenta en forma de brillo, mate o mixto.

Otra variable en este ámbito fue el establecimiento del origen de los materiales y su procesamiento (natural, artificial o mixto), así como los materiales utilizados (metal, madera, vidrio, resina, textiles, otros), así como la relación entre materiales y el sistemas de articulación (contacto, penetración, distanciamiento).

La gran mayoría de las variables antes descritas tienen carácter polar, por ello en el registro de datos se utilizó un criterio de análisis de orden dicotómico, es decir se registró la presencia o ausencia de dicha variable, considerando además que la presencia de uno de los pares polares implica necesariamente la ausencia del otro. Es así que en la matriz de datos se usó el sistema de registro con 0 y 1, el mismo que además es sumamente flexible para el caso del procesamiento de datos.

Si bien las respuestas dicotómicas no ofrecen mayor información, para este estudio fue suficiente debido a que al ser un estudio con un fuerte componente de análisis cualitativo, únicamente se requería ordenar la información para facilitar el proceso de inferencia.

Procesamiento de la información

Para el estudio morfológico se creó una tabla de análisis en la que se registraron todos los datos relativos a las variables y categorías usadas y antes descritas. El proceso de análisis se basó en una observación rigurosa y cualitativa de los 40 objetos seleccionados.

Una vez realizada la observación y el registro, y debido a la gran cantidad de información, se realizó un procesamiento multivariado de datos usando el programa SCAN, en el que luego un proceso de estandarización de datos se utilizó el método WARD, el mismo que permitió agrupar y caracterizar cuatro grupos de objetos con estructuras morfológicas diferentes.

Caracterización de la obra de Wilmer Chaca

Una vez realizado el análisis completo de los objetos, se determina que todos los objetos plantean organizaciones morfológicas complejas, las mismas que no evidencian posibles combinaciones entre objetos, sino más bien invitan a combinaciones con espacios y objetos neutros, entendiendo a la obra de Chaca como una que posee un fuerte carácter propio. Otra característica de la obra de Chaca es que persigue un diseño sin preceptos, con rasgos eclécticos, y resultado de procesos morfológicos experimentales, donde se dan manejos formales y estéticos que no siguen una línea determinada.

Se evidencia una fuerte tendencia de clasificación de los objetos, con relación a su funcionalidad primaria, lo que podría evidenciar una relación estrecha entre elementos morfológicos y la usabilidad del objeto.

La experimentación morfológica fluctúa entre procesos que responden tanto a formas de pensamiento moderno, posmoderno y contemporáneo, evidenciándose que Chaca, propone un diseño que se caracteriza por tomarse grandes libertades en temas formales, imponiéndose en todos ellos, grandes retos no solo en la concreción formal sino en los sistemas constructivos requeridos para materializar la forma.

La obra de Chaca, parte siempre de un referente que hace las veces de “inspiración”, el mismo que lo encuentra en diversas fuentes: la naturaleza, elementos culturales, formas de diseño como marcas, otros objetos, etc. A partir de dicho referente, su proceso de generación de nuevas formas, fluctúa entre lo que Giordano (b. 2018) plantea como “simulaciones” y “simulacro”, donde los resultados de la simulación se acercan a objetos que responden a un pensamiento posmoderno y aquellos objetos resultantes del simulacro, se alinean más a la contemporaneidad.

El análisis multivariado define 4 grupos y los criterios que los caracterizan:

En la Imagen 1, se evidencian los objetos que conforman el grupo 1, el mismo que está caracterizado por el uso de una estructura focal, una direccionalidad múltiple, caracterizado por la predominancia de la virtualidad, expresada tanto en el uso del espacio y la transparencia con la presencia del vidrio.

La composición tiene rasgos de aleatoriedad, estamos frente a sistemas multidireccionalidades, que presentan interacciones y complejidad estructural, pero pese a esta complejidad y a ser sistemas abiertos, no pierden su característica unívoca, en el ámbito simbólico/ funcional. En la materialidad, hay predominio de materiales de origen mixto como el vidrio, el metal y la madera.

Otra particularidad del grupo 1 es que los objetos que lo componen tienen características singulares, evidenciándose su protagonismo expresivo con relación a su contexto objetual y espacial.

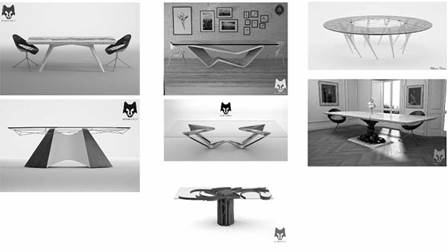

En la imagen 2 podemos observar al grupo 2 con los objetos que lo componen. Las variables que caracterizan a este grupo son el uso de planos, volúmenes, color y espacio.

En el plano semiótico, prevalecen los supersignos, y en la materialidad los acabados con brillo.

Un grupo donde el plano aparece como elemento morfológico predominante, incluso en el manejo de volúmenes, los mismos que tienden a tomar un carácter de plano. Es el único grupo donde el color aparece como elemento morfológico, predominando los acabados que cubren la materialidad natural; a esto se suman composiciones regulares, evidentes cargadas de agudeza en las que prevalece la interacción entre las partes.

En la imagen 3 observamos al grupo 3, este grupo está caracterizado por el manejo predominante de la textura, por tener estructuras independientes, una complejidad estructural. Son objetos que evidencian composiciones caracterizadas por la fragmentación, la audacia y la variación, en este sentido, se evidencia la predominancia de la ruptura, presentando en ella una lectura dicotómica, con cambios abruptos en la forma y la materialidad.

De allí que se potencia la interacción entre los elementos diferentes y la multidireccionalidad que se constituye como una característica esencial en este grupo de objetos, de sistemas abiertos. En el ámbito semiótico prevalecen los objetos-signos sustitutivos, en un nivel de metonimia, y en las articulaciones predominan las de contacto y penetración.

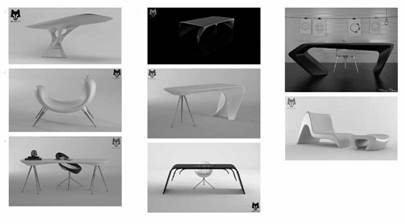

Las variables que caracterizan al grupo 4 (Imagen 4), son el uso de una estructura focal e independiente; este grupo plantea un menor grado de innovación y audacia que los tres grupos anteriormente analizados, y sus objetos presentan un mayor peso en la funcionalidad. Predomina el uso de la línea, resultando por lo tanto elementos más ligeros y dinámicos, a esta se suman el plano y el ritmo, las composiciones buscan la simetría.

En la materialidad de este grupo priman los materiales de origen mixto como el metal y la madera, así como la articulación de contacto.

En el ámbito de la semiótica, estamos frente a signos unívocos y unisignos. Estos objetos presentan mayores posibilidades de establecer relaciones con otros objetos y espacios menos neutros, e incluso permitiendo relaciones con otros objetos del mismo grupo.

Discusión

Los objetos seleccionados, al pertenecer a la línea de diseño de autor, se caracterizan por la libertad que este tipo de diseño permite en la exploración morfológica, los motivos de inspiración en el caso de Chaca, provienen del mundo circundante, una forma del espacio de lo cotidiano que es extraída de su lugar de origen, pensada, modificada, abstraída o complejizada, para luego convertirse en un nuevo objeto, a veces, completamente desligado de esa función inicial que dio lugar a su misma génesis.

Chaca mira al mundo como un repositorio infinito de formas, naturales y artificiales que luego de un proceso de reflexión y transformación tienen potencial para convertirse en objetos utilitarios llenos de significación. Se evidencia una obsesiva búsqueda de formas que podrían, a veces, parecer imposibles o al menos no comunes; estas, según el autor, nacen y se recrean de otras formas, no de un entorno o requerimiento específicos. Esta libertad de condiciones, podría caracterizar la exploración proyectual de Chaca.

Se evidencia en la estructura formal un diseño audaz, esta búsqueda liberada de preceptos es la que permite obtener formas innovadoras que luego se filtrarán hacia soluciones formales, tecnológicas y funcionales de líneas de diseño más comerciales (líneas que por sus limitantes presupuestarias, tecnológicas y de mercado no permiten mayores experimentaciones durante su planteo proyectual).

Otra lógica distintiva de las líneas de diseño de autor respecto a aquellas más comerciales se verá también en las relaciones que se establecen con el espacio interior que aloja dichos objetos, mientras más económica es la línea, más el espacio condiciona el proceso de diseño. Mientras que en la línea de diseño de autor es el objeto quien va tomando y exigiendo protagonismo respecto al espacio.

Estos objetos que podrían clasificarse como singulares, necesitan un espacio “fondo” neutro para alcanzar el rol de objeto-signo, se pensaría en un espacio subordinado a un objeto cargado de alta significación.

Por otro lado las propuestas de Chaca se convierten en un reto constructivo, la intención de generar una experiencia en el usuario parece primar sobre los componentes funcionales y tecnológicos, es decir el autor exalta la forma, su dimensión estética e interpretativa parece superponerse a lo técnico-tecnológico, lo utilitario se garantiza sin ser lo central ni lo más importante. Chaca propone una serie de objetos que invitan a la contemplación y al disfrute estético.