Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuaderno urbano

versión On-line ISSN 1853-3655

Cuad. urbano vol.16 no.16 Resistencia jun. 2014

ARTÍCULOS

De "escuelita del monte" a "escuela de la capital": representaciones de arquitectura escolar y ciudad durante el primer peronismo

María Elena Fossatti

Arquitecta. Docente investigadora, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNNE. Especialista en Docencia Universitaria, Facultad de Humanidades, UNNE. Codirectora del Proyecto de Investigación Acreditado: 2010-C-002, CS-UNNE: "Arquitectura y poder. Resultantes urbanas y arquitectónicas en Resistencia y Corrientes. 1943-1955". mariaelf17@gmail.com

Recibido: 26-06-13. Aprobado: 18-03-14

Resumen

En el contexto de la relación entre arquitectura escolar y política, durante el Estado de Bienestar en Argentina a mediados del siglo XX, se analiza la articulación de una escuela primaria pública en su aspecto material, simbólico e institucional con procesos de transformación urbana; en su paso de "Escuelita del Monte" a "Escuela de la Capital de la Provincia del Chaco"; cuando recibe un edificio por el Plan Quinquenal implementado durante el primer peronismo, y Resistencia presenta un acelerado crecimiento por migraciones internas.

El abordaje se realiza a través de las representaciones de docentes que ingresan en la escuela en esa época, que complementan memorias oficiales y la evolución catastral del área periférica, para una reconstrucción más completa del entramado donde se inserta la arquitectura escolar, en el que aún resuenan cuestiones como el clivaje urbano-rural y también la relación escuela-hogar.

Palabras clave Arquitectura escolar; Peronismo; Plan Quinquenal.

Abstract

In the context of the relationship between school design and politics during the mid 20th century welfare state in Argentina, the articulation of the public elementary school, in its material, symbolic and institutional aspects, with processes of urban transformation is analyzed. This analysis shows the school's transformation firom an "outback" rural school, to becoming an urban school in Resistencia, the Capital of the Province of Chaco". At this point in time the school became part of the subsidies provided by early peronism's first Five Year Plan, coinciding with an accelerated period of growth of Resistencia's popu-lation through internal migration. The approach was to consider the experiences of the teachers of the school at that time, complemented by official reports and an analysis of the cadastral evolution of the urban periphery. This firamework allowed for a more complete reconstruction of the process of school design, through which issues such as urban-rural cleavages as well as school-home relationships could be better understood.

Keywords School architecture; Peronism; Fve-year plan.

INTRODUCCIÓN

El caso de estudio analiza la trayectoria de la escuela primaria 336 Enrique Banchs dentro de un área periférica de Resistencia en su paso por varios edificios, desde 1937 hasta su asiento definitivo en 1953, en una obra del Plan Quinquenal implementado durante la presidencia del general Perón en Argentina.

Se utilizan como fuentes las impresiones escritas por una decena de docentes1 en el Libro Histórico2 cuando ingresan en la escuela, única huella documental disponible de la época y expresión significativa de las creencias y valores del grupo, que se complementa con la evolución catastral y las memorias oficiales, para aportar a una reconstrucción más completa del ambiente donde se inserta el edificio escolar y su papel en dichas transformaciones.

Como abordaje, esta reconstrucción de lo vivido permite conocer cómo registran las políticas públicas un conjunto de subjetividades compartidas de un acotado universo, que "no son el doble irreal de lo real" (Castoriadis, 1997). También apunta como procedimiento a superar una descripción estática; se piensa el espacio como actor, para mejor observación de los fenómenos sociales (Lepetit, 1990: 336) y "revelar aspectos antes no observados" (Levi, 1994: 123) en el entramado de grupos, instituciones y espacio, que pueden resig-nificar la correlación de cuestiones generales y procesos locales (Levi, 2010: 205). En este sentido, instrumentos de valor heurístico como la escala y la dinámica sirven para vincular lo macro y lo micro, diferenciar tiempos y espacios, medir distancias concretas y simbólicas o reconocer ritmos.

Relacionaremos modos de ocupación socioespacial en un área de Resistencia con la escuela en su dimensión institucional, material y simbólica, en instancias articuladas, y gradación de escalas de observación, desde la chacra a la parcelación.

Los relatos, escritos desde 1946 a 1953, referencian el arco temporal trazado por la ocupación del área desde fines del siglo XIX hasta 1953, y permiten conocer el proceso de formación de los actuales barrios Vargas I y II, Villas Puppo y Asunción.

ENCUADRE: SITIO, SITUACIÓN Y ARQUITECTURA ESCOLAR ESTATAL

Durante la formación y consolidación del Estado Nacional, como cuestiones articuladas en un proyecto hegemónico liberal, en 1884 se organizan los Territorios Nacionales -entre ellos el del Chaco- ubicados al sur y al este de Argentina, fuera de los límites provinciales y bajo la incumbencia exclusiva de la Nación en todos los órdenes, hasta convertirse en provincias a mediados del siglo XX. La colonia Resistencia con su mensura definitiva se convierte en capital de la Gobernación del Chaco, y se sanciona la Ley 1420 de educación común para los Territorios y Capital Federal, quedando el Consejo Nacional de Educación (CNE) a cargo de la problemática educativa, que en 1937 crea la escuela primaria 336.

Luego, durante el primer peronismo desde 1943 a 1955 (puiggrós, 1993) por la creciente centralización de acciones y el control de la inédita redistribución de beneficios, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) absorbe la oficina de arquitectura del CNE, que, intervenido, luego pierde su autonomía. El MOP reproduce prototipos escolares, distribuidos en miles a lo largo de Argentina desde 1948, integrando la vasta obra pública de los planes quinquenales. También se inserta el Plan de 1000 escuelas, por gestión y financiamiento de la Fundación Eva Perón (FEP)3, entidad privada-estatal a cargo de la esposa del presidente Juan D. Perón que atiende a los sectores más desfavorecidos, motivo del nuevo edificio de la escuela en 1952.

En 1884, Resistencia es centro de servicio agrícola y espacio productivo funcional a la división internacional del trabajo. La mensura la define con 47.939 hectáreas, y destina para pueblo un cuadrado de 400 ha, que incluye 256 manzanas de una ha subdividas en lotes de 50 x 50, y el resto a quintas de 1 ha, y por último, chacras (o lotes rurales) de 100 ha para actividades primarias extractivas, y cuadricula el territorio completo, urbano y rural. Si bien la colonia tiene una ubicación estratégica regional, es trazada entre el meándrico río Negro al nordeste -vía de penetración desde el río Paraná- y el río Arazá al suroeste, superponiéndose la abstracta cuadrícula al interfuvio plano, punteado por lagunas y sujeto a inundaciones, condiciones contrapuestas entre sitio y situación que no impiden pero direccionan su expansión.

A mediados del 30 se denomina "planta urbana" al citado cuadrado de 400 ha, delimitado por un doble anillo de avenidas, con una gran plaza central y cuatro periféricas, además de un centro administrativo y comercial "moderno", algunas calles pavimentadas, servicios y el 41 % de los 31.775 habitantes del ejido. Fuera de ella se localizan, por loteo paulatino de quintas y chacras, quince villas de población obrera, en "terrenos bajos y sin infiraestructura"4, cercanas a las industrias del tanino, aceite y algodón, que circunvalan Resistencia y atraen una creciente migración, proveniente del interior, de provincias y países vecinos, que contribuye en gran medida a duplicar el número de habitantes en 1943 y al importante acrecentamiento de manzanas.

El Chaco supera la media nacional en cuanto al aumento de población por la intensa actividad productiva. En correlato, entre 1930 y 1940 aumenta un 81,22 % la población escolar, pero el aumento de escuelas no sigue el ritmo de crecimiento de la matrícula (de pompert, 1989: 102,103), ni el CNE realiza edificios hasta los 40 (Fossatti, 2005), pese a "la mitad de la población" analfabeta5 y el grave problema de la deserción por la pobreza y carencia edilicia, entre otros.

En Argentina, durante 1938, solamente el 74 % de la población es urbana, mientras en el Chaco se reduce a un 27 %, y se verifica la mayor expansión en la base del sistema educativo con 312 escuelas infantiles, entre ellas la N.º 336, respecto de las cuatro escuelas superiores y 32 elementales (de pompert,1989: 104), dos indicadores locales de la falta de consumación del "país urbano" por impulso estatal a principios de la década (BaLLent, 2001: 150).

Un exalumno de la escuela 336, en 1961, representa los contrastes distributivos y sociales en el 30 de la siguiente manera: "era la época de un Chaco que nacía en su pujanza, pero mostraba en sus escuelas, su pobreza. Faltaba todo"; y la situación en Resistencia que abarca décadas antes de las realizaciones del primer peronismo: "hasta hace poco, Resistencia, sólo contaba con dos escuelas en edificios dignos, la Escuela Zorrilla y la Escuela de Niñas. Ambas situadas en zona céntrica. Las restantes carecían de edificios cómodos. Eran casonas viejas, alquiladas, en donde por lo común concurrían los hijos de hogares modestos, hijos de hogares proletarios. (.) Había pobreza por fuera, y niños pobres adentro".

En este contexto, el CNE el 7 de junio de 1937 crea la escuela N.º 336 como Infantil, para proveer educación básica a los hijos de una creciente población migrante y marginal existente en una de las áreas más críticas por lo inundable, ubicada al este entre la "planta urbana" y el río Negro, donde no hay villas obreras e industrias. Su situación diferencial y específica como institución y materialidad en su trayectoria por tres edificios en el área, incluyendo su asiento definitivo en 1953 en el provisto por la FEP, la trataremos en los siguientes apartados en articulación con las transformaciones urbanas y sociales, considerando los referentes materiales y campos espaciales que delimitan los imaginarios.

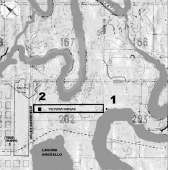

Ilustración 1- Resistencia en 1938. 1. Ubicación de la escuela en 1937. 2. Desde 1938 a 1952 Fuente: (elaboración propia sobre plano IGM)

LOS INICIOS DE "LA ESCUELITA DE MONTE" Y "LA RINCONADA": ASISTENCIALISMO E IDENTIDAD GEOCULTURAL

Constituyen cuestiones fundantes en la Identidad Institucional (Fernández, 2005), desde sus inicios, las particulares características del sitio y su situación marginal en lo físico y social.

La "ciudad rica y feliz. moderna. con edificios suntuosos", descripta oficialmente en 19357 como caracterización de Resistencia, en realidad se restringe a pocas manzanas de la "planta urbana" correspondientes al "centro" y las mejores residencias. En contraste, al este de la "planta urbana" y hasta el curso del río Negro existe un área marginal que abarca varios lotes rurales, con depresiones y rodeada de lagunas semilunares. Ahí trabajan ladrillerías, que ocupan población alojada precariamente en las inmediaciones, alguna en forma temporaria por su periódica ida a la cosecha, cuyos hijos son los primeros alumnos de la escuela N.º 336.

Ilustración 2- El área de estudio en 1938: 1. la escuela en 1937, 2. desde 1938 a 1952 (elaboración propia sobre plano IGM)

Por el contrario, la mayoría de la población infantil en Resistencia procede de familias obreras ocupadas en la construcción o industrias, y asiste a gran parte de las escuelas de la "planta urbana" -casi una decena- o a las seis dispersas en aledaños.

Ahora bien, el problema de la precariedad edilicia y de mobiliario era una cuestión crónica e irresuelta por el CNE en la primera mitad del XX, especialmente en el Chaco, donde, en contrapartida, es notable el aporte comunitario (Fossatti, 2000: 378). En 1933 la Nación suprime los recursos del CNE, ocupa sus reservas para financiar parte del presupuesto8 y no realiza ningún edificio en el Chaco hasta los 40. Entonces, ocupantes primigenios e integrantes de la familia Vargas proporcionan los primeros edificios de la escuela N.º 336, que constituyen los escasos referentes materiales en un vasto campo espacial donde prima la naturaleza.

Primero, hasta 1938 funciona en un modesto "rancho" con un solo salón de clase proporcionado por don Antonio Vargas, ubicado en el Lote Rural 203 detrás de una faja de espeso monte anexa a un antiguo brazo del río Negro, paisaje propio del Chaco húmedo oriental que nomina simbólicamente su origen como "Escuelita de monte". Comienza con veintidós alumnos: nueve varones y trece mujeres, y tiene por muebles a "cajones y tablones cedidos por el propietario del local" (LH, D 2: 2).9

Luego, por la matrícula en rápido ascenso a cargo del director D 1 y D 3, se muda y alquila desde el 21 de mayo de 1938 un edificio, propiedad de doña Victoria Vargas de Costilla, ubicado sobre la "prolongación" de la avenida Vélez Sarsfeld, distante ochocientos metros hacia el norte del primero, en un terreno de 100 por 1000 m heredado tras la muerte de su padre firancisco Vargas en 1936, y el reparto del Lote Rural 202 con sus hermanos (LH, D 2: 3, 7).

1937. Primer edificio escolar: el "rancho" Vargas (archivo EPC 336)

Sobre cuestiones catastrales, un aglutinante simbólico ligado a lo geocultural identifica al lugar de los "rinconeros", un campo espacial de neto carácter rural: "El paraje donde está ubicada la escuela era llamado El rincón, y aún hoy se le denomina, juntamente con otros terrenos que lindan con un codo del Río Negro, La Rinconada, reconociéndose a sus moradores, en el vulgo, como a 'los rinconeros' (LH, D 2: 6).

Cuando D 5 ingresa en 1940, indica las coordenadas que posicionan material y simbólicamente a la escuela en Resistencia, pero cuyos términos de referencia en el devenir institucional serán las variables que determinen su grado de integración urbana y social. Así, la distancia al significante "centro", cuya existencia como tal se debe a su papel como eje del sistema simbólico en el conjunto de lo urbano10, opera como referencia de la distancia de sus condiciones a "la ciudad"; interpretación asentada en una larga tradición cultural desde el siglo XIX, que la considera instrumento para arribar a una sociedad moderna: ". me pareció distante del centro, ya que se hallaba aislada, rodeada de enormes montículos, malos caminos, y sobre todo en un lugar muy bajo, pues con la primera lluvia las calles se ponían anegadas y había que dar una vuelta enorme para llegar" (LH, D 5: 9).

El segundo edificio es la típica casa "de gringo"11, usada por el Estado para escuela durante décadas, por sus habitaciones "en ristra", de fácil agregación; con orientación N-S, girada 45º respecto del medio rumbo de Resistencia. Construida en ladrillo, con dos galerías, pisos de ladrillo y cielorrasos de tejuela (LH, D 2: 6), comparte sus cualidades con escasas y antiguas edificaciones dispersas en lotes rurales adyacentes, diferentes por su solidez a los "hogares indigentes" (LH, D 2: 4) de la creciente migración: "Su tipo de construcción le daba perfiles propios y la hacía destacar entre los ranchos" (LH, D 6: 11). "Constaba primitivamente de 4 habitaciones y cocina, con su horno para pan adosado a la misma, con la boca hacia adentro. Tres habitaciones oficiaban de aula, otra pequeña era ocupada por la dirección" (LH, D 2: 5).

La historia dominial del segundo edificio nos informa sobre los modos iniciales de ocupación y producción en Resistencia, y las principales referencias que lo posicionan en el campo espacial donde la "vecindad" se establece a distancias mayores a la parcela urbana y aparecen evocaciones míticas al origen europeo para establecer fronteras. El edificio "fue construido por uno de los primeros colonos italianos que llegaron al Chaco de apellido firanzulino antes de 1890 (.) lo rodeó con fosos, como a las fortalezas medioevales". Distante a 60 metros y luego pasando el foso hacia el suroeste hacia la ciudad "vivía un español, de nombre José Ibáñez, que tenía un tabacal y lo explotó hasta 1895" (LH, D 2: 5, 6).

Antes de firanzolino, sientan dominio material y simbólico sus vecinos, quienes luego nominan los barrios devenidos: "A 200 metros al noroeste, Don José Puppo, cuyos descendientes aún viven en la vecindad, construyó una casa de material, que aún se conserva como casa quinta. También hizo lo propio otro poblador, don Antonio Vargas" (LH, D 2: 6).

A fines del XIX, más allá de la mensura en el papel, sinuosos senderos comunican el espacio indiferenciado entre lo urbano y lo rural de Resistencia, porque la agricultura es la prevalente actividad de los habitantes, inmigrantes europeos en su mayoría, y desde 1895 se cuentan algunas ladrillerías.

Después, cuando firanzolino abandona el edificio, por remate municipal lo adquiere "el vecino firancisco Vargas", padre de la propietaria, y lo habitan agricultores por décadas: "el colono Baragioli, luego don Enrique Martín García y posteriormente, don Manuel Alonso. Todos trabajaron la tierra, con excepción de Martín García, que también durante un tiempo, trabajó con obraje de ladrillos, origen de las excavaciones al E-SE". (LH, D 2: 7).

Aunque en 1940 el aspecto del edificio aún era "bastante bueno, interiormente estaba bien limpio y cuidado; tenía un hermoso jardín y una espléndida huerta" (LH, D 5: 9), el asistencialismo estatal marcará la vida cotidiana y requerirá espacios para su práctica. Institucionalizada en 1938 la asistencia social y sanitaria, a cargo de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar por la sanción de la Ley 12.558, al año se integra la Asociación Cooperadora Mariano Moreno con antiguos vecinos, padres y maestros: Antonio y Victoria Vargas, Enrique Martín García, María Spagnoli, María Puppo, D 3 y D 1. Su papel será crucial junto a maestros y vecinos para proveer "un tinglado espacioso, con techo de paja" (LH, D 6: 13) para el Comedor Escolar, que comenzó en 1941 "debajo de los paraísos existentes en el sector norte", dada la capacidad completa del local en un turno, tras el ingreso de D 4, procedente del interior. El Estado asiste con partidas todas las escuelas de Resistencia y Barranqueras, por la extendida pobreza12 (Lagerheim, 1942: 22).

En la vida cotidiana, los docentes consultan revistas oficiales, como El Monitor, o gremiales, como La Obra; el positivismo está en retirada y el Programa de Asuntos, vigente desde 1936, pero también persisten prácticas de principios de siglo según D 5 -que sustituye a D 3- para que sea "visible y se sepa" el paso de los "niños sucios" a la categoría "alumnos", con la intervención en los cuerpos como práctica material de aprendizaje para formar en lo interno: "El aspecto y presentación del alumnado dejaba mucho que desear. Venían sucios y mal vestidos, aquí cábeme destacar el celo del entonces director, en proveer guardapolvos y calzados, para que (.) se pueda ver y saber que esos niños iban a la escuela. Terrible era la lucha por conseguir que se limpiaran los bichos de la cabeza. Se les cortaba el cabellos a niñas y varones; para las primeras se hacía venir a un peluquero una vez por mes que costeaba la Asociación Cooperadora; a los varones se los rapaba con la máquina de acero que existía en la escuela" (LH, D 5: 9-10. Las negritas no figuran en el original).

El desaliño escolar se constituye en rasgo diferencial que marca el relato institucional en el devenir, y síntoma de exclusión del derecho a la integración ciudadana, por no cumplir determinadas reglas.

LA ESCUELITA DEL "PARAJE": OTREDAD Y PATRIOTISMO

En 1943 concurren radicales cambios de dirección en varios niveles. El 4 de junio se inicia en Argentina, por un gobierno de facto, la "etapa de preparación" del primer peronismo (puiggrós, 1993); esto significa en el Chaco la intervención de municipalidades, único espacio electivo en los Territorios Nacionales, y el surgimiento en 1946 del peronismo, una nueva fuerza política de base gremial en el Chaco, que origina una fuerte polarización en la sociedad por largas décadas.

En la escuela 336, el 10 de junio el CNE concreta la permuta solicitada en mayo e ingresa el director D 2, al que lo siguen inmediatamente D 6 y D 7, todos procedentes del interior, un claro indicador del ritmo y dirección de las migraciones, que origina la creación del 3.er grado y el turno tarde.

La dinámica económica no es igual a la dinámica estatal, por la magnitud de carencias acumuladas. El gobernador Castro destaca la existencia de 140 fábricas en el Chaco, pero también reconoce el grave problema habitacional en Resistencia. Refuerza el asis-tencialismo para el equilibrio social, y se impulsan cuestiones sanitarias cruciales, como la red cloacal y el tanque principal de agua de la ciudad. Sin embargo, D 6, procedente del interior, describe la secuencia creciente de condiciones "rurales" en los diferenciados circuitos correspondientes al recorrido de los docentes hacia la escuela, y al de losalumnos hacia el interior del L. R. 202, representación también de las distancias sociales cuyo punto de encuentro es la escuela: "El acceso desde la planta urbana de la ciudad se hacía harto dificultoso en los días de lluvia. Se llegaba a la escuela por la prolongación de la avenida Vélez Sarsfeld, que no era más que una calle rural sin ninguna obra de mejoramiento y para mayor desgracia hasta carecía de desagües naturales de importancia para desplazamiento de las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. Desde las inmediaciones del local escolar partían un estrecho y sinuoso callejón y algunas sendas casi perdidas entre las malezas que posibilitaban a los alumnos la concurrencia a la escuela" (LH, D 6: 11).

D 6 es migrante del interior chaqueño, pero considera "extranjero" al migrante de las inmediaciones por su cultura de procedencia, razón de su pobreza, dejando fuera de esa explicación cuestiones irresueltas de propiedad o trabajo: "La población del paraje eran en su casi totalidad de origen correntino. Salvo muy contadas excepciones de familias que se dedicaban al cultivo de la tierra en pequeña escala, los restantes jefes de familia trabajaban en los obrajes de ladrillos que existían en las inmediaciones, especialmente en la parte restante del lote rural 202. Gente sin arraigo en la zona y, quizás por mandato imperativo de su propia indolencia, hija de su idiosincrasia que era todo su haber hereditario, sin mayor aspiración de labrarse un porvenir más venturoso para bien de sus hijos y para disfirutarlo más adelante, habitaba ranchos destartalados y estrechos, verdaderas pocilgas humanas, en donde descendientes y progenitores vivían en hacinamiento y promiscuidad que excedían con creces los límites de lo humanamente aceptable" (LH, D 6: 11-12).

Mendoza concluye que uno de los rasgos principales de la escuela territoriana hasta el 40 era la inadecuación al perfil individual y social de los alumnos (Mendoza, 2001: 135). Por otra parte, Puiggrós detecta en su investigación que desde los 30 el sistema educativo está "contaminado" en todos los niveles de "nacionalismo", que se identifica con "patriotismo", por los cambios políticos del significante firente al fantasma del comunismo (Amuchástegui, 2003: 29). Patria, sociedad y familia son los destinos de aplicación de la ardua tarea de "moldeo" docente por " la idiosincrasia" heredada, que significa para D 6 "materia prima que debíamos amasar para formar a niños más cariñosos con sus padres y hermanos, a hombres con aspiraciones a una mejor vida y futuros elementos útiles a la sociedad y dignos padres y, por encima de todo, argentinos patriotas" (LH, D 6: 11-12).

DE ESCUELITA DE MONTE A "ESCUELA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO"

El 4 de junio de 1946 se inicia la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, y la etapa de "consolidación" del primer peronismo. Con la implementación del Primer Plan Quinquenal (1947-1951), el Estado Benefactor inicia a lo largo del país una vasta obra pública, en función de políticas sociales de redistribución de beneficios a sectores más amplios. Para Perón, en los territorios nacionales primero debía resolverse el bienestar, y luego su provincialización.

En 1947 manifesta en El Monitor sobre la imposibilidad de enseñar en "un ambiente que es más bien un establo que una escuela. Necesitamos 10.000 escuelas. Creo que... podremos construir en cuatro años 1.000 a 1.500 escuelas". Sin embargo, supera ampliamente ese número, que incrementa el Plan de la FEP, y el Chaco es beneficiado con una política compensatoria de carencias históricas, que lo posiciona por la cantidad de edificios nuevos luego de Buenos Aires y Córdoba.

Desde 1951 el Chaco es provincia, por intervención decisiva de Eva Perón en contacto con sectores gremiales. Por anteriores visitas e inauguración de barrio obrero, conocía la periferia de Resistencia, área donde se asienta la escuela N.º 336, y motiva su inclusión en el Plan de 1000 escuelas que impulsa la FEP, organización privada que preside desde su creación en 1948, y redistribuye los recursos provenientes en parte de aportes estatales a través de Hogares Escuela, Hogares de Ancianos, Colonias de Vacaciones y pequeños edificios escolares suburbanos o rurales.

A mediados del siglo XX, Resistencia es el centro regional más jerarquizado, que desempeña variadas funciones: industrial, comercial y administrativa. Casi duplica las manzanas de 1937 (vaLenzueLa, 1992: 20) y su ejido se amplía a 1631 hectáreas. Desde 1946 ingresan ocho docentes, la mayoría del interior, un indicador del crecimiento institucional y del ritmo de las migraciones hasta 1950, que luego se dirigen hacia Buenos Aires.

Ilustración 4. Resistencia. 2. Ubicación de la escuela desde 1938 a 1952, 3. Desde 1953 (elaboración propia sobre plano IGM)

Ilustración 5. El Área de estudio: la escuela: 2. Desde 1953, en el antiguo edificio, funciona como anexo por un tiempo. 3. Edificio nuevo desde 1952. Loteo: 1944-1950, color gris; 1950-1955, color negro (elaboración propia sobre plano IGM y datos de Catastro Municipal)

El campo espacial donde se inserta la escuela, antes tanto relativamente estable, amplio y homogéneo como "aislado", muestra ahora el paso de "zona" a "barrio", nuevos márgenes y jerarquías, inclusión de sectores con diferente dinámica, algunos con mayor aceleramiento a partir de 1949, que la construcción del edificio de la FEP acentúa como fundante nueva coordenada material y simbólica. Ahora bien, veamos primero qué cuestiones subyacen en las representaciones docentes en este proceso de transformaciones territoriales y sociales hasta 1949, y luego a partir de esa época.

Dimensión territorial

a) ¿La ciudad se acerca a la zona rural o urbana?

D 2 precisa que la matrícula, en 1947, ascendía al mismo ritmo que "la ciudad, que crecía pujante algo más lejos, y se acercaba con su edificación nueva" (LH, D 2: 5). En 1945 se había mensurado Villa Puppo en el Lote Rural 201, a la izquierda del inicio de la "prolongación" de Vélez Sarsfeld; y nuevas casitas se concentraron en las primeras manzanas sobre Laprida, existiendo algunas dispersas en la firanja sureste del lote, además de las escasas de antigua data en quintas.

Sin embargo, D 11 encuentra contraste entre el imaginario y la realidad, luego de trabajar veinte años en Makallé, un pequeño poblado. Pobreza y no solo distancia física definen la inclusión o exclusión a lo urbano; y determinados rasgos diferenciales a la idea de Institución escolar: "aunque por referencias la imaginaba algo retirada del centro, creí que pertenecía a zona urbana. después de preguntar a unos vecinos, pude hallar ¡por fin! la humilde escuelita, no sin antes haber pasado de largo el portón de entrada". Luego "comprobé con tristeza el ambiente de miseria. de esta zona rural" (LH; D 11: 29, 31).

La proyección sentimental de "triste" al edificio constituye el refejo subjetivo de un conjunto de condiciones desfavorables desde lo ambiental y lo arquitectónico a lo personal. "Hacía un firío terrible y lloviznaba. El edificio, rodeado de árboles me pareció aislado y triste. Recuerdo sólo un grupo de niños desabrigados. El aspecto era pobre, los salones firíos y malsanos; se acentuaba en aquella oportunidad el desagradable olor a murciélagos que viven en el techo" (LH, D 8: 15).

Al inicio de 1949, "lluvias torrenciales y grandes inundaciones" hacen más "visible la Argentina invisible"; la exclusión en el margen urbano de los desechos del consumo, y de quienes sobreviven con restos: "el camino de acceso habitual estaba inundado hasta la vía del ferrocarril; debíamos realizar un 'rodeo'. que nos llevaba a un lugar inhabitable, depósito de basuras, malsano y húmedo; allí se concentraba un núcleo numeroso de pobladores; allí vivían en comunión niños y grandes, sanos y enfermos, las camas a la intemperie las ropas en desorden, allí jugaban los pequeños sobre la misma basura" (LH, D 8: 17), (LH, D 10: 22), "familias hacinadas en humildes viviendas estrechas y sucias" (LH, D 11: 32)."Llegábamos a la escuela así o conducidos por un carro que nos esperaba en la vía" (LH, D 8: 17).

El basural se menciona hasta 1951; sin embargo, la ocupación de algunos padres nomina a la escuela completa "de cirujas", con educación limitada por el techo de la inevitable deserción, según memora un familiar de D 4, que trabajó hasta 1948.

b) A partir de 1949: "El barrio poblado se acerca"

El volumen de obra pública del Plan Quinquenal, en realización durante 1948, lo señala la prensa por "falta de cemento"13. Por Ley de Fomento de Territorios Nacionales, desde 1948, las municipalidades reciben ayuda nacional para mejora elemental de infraestructura, entre otros, que alcanza a Resistencia. Avanzado 1949, coexisten en el lugar diferentes dinámicas socioespaciales que vertebra la avenida Vélez Sarsfeld, referencia de orientación y observación de los relatos. A partir de su "conveniente arreglo por la Municipalidad, que permite llegar con automóvil (LH, D 2: 3), a su izquierda en el L. R. 201 sucede la creciente ocupación de Villa Puppo "Extensión".

Los cambios urbanos originan modificaciones de escala de referentes de lo urbano: "barrio" sustituye a "ciudad". El barrio es tipo ideal, referenciado en la ciudad moderna; espacio de transición entre lo individual y lo público y nueva firontera. La avenida representa el linde de dinámicas, los cambios en el L. R. 201, a su izquierda, facilitan una proyección sentimental positiva: "El barrio antes desolado y triste adquirió rápidamente un aspecto muy distinto. Se abrió una nueva calle firente a la escuela y toda la zona comprendida entre las calles Nº 2 y 5, se pobló con una rapidez asombrosa" (LH, D 11: 32), "de allí en adelante hasta hoy, fue un sucesivo levantar de ranchos y casitas, con aspectos ponderables" (LH, D 8: 17).

"El barrio poblado estaba más cerca de la escuela" (LH, D 8: 18. Las negritas no figuran en el original).

Hacia el sureste contrasta la dinámica del LR 202, cuya población estable y sin crecimiento es categorizada ahora como "hogares de trabajadores" (LH, D 10: 24), la mayoría en los obrajes de ladrillos.

c) El nuevo edificio escolar y viviendas: "acercan la escuela a la ciudad"

En 1951 se está terminando el grueso de la edilicia escolar iniciada años antes por el Primer Plan Quinquenal (PPQ): las refacciones de antiguas escuelas y numerosos nuevos edificios exentos de más de 1000 metros, en manzanas de una hectárea la mayoría, en los bordes de la "planta urbana" o como fundante avance en lo suburbano. En su conjunto, triplican lo realizado por el Estado durante las seis décadas precedentes (Fossatti, 2005), y significan el inédito intento de redistribución más equilibrada de beneficios sociales y de población, a través de la modesta vía del edificio escolar como motor barrial. Recién en 1954, la municipalidad contrata un Plan Integral de Saneamiento, que interrumpe el Golpe el año siguiente.

Este intento de "ruralización de la ciudad" por desconcentración es un objetivo sobre lo territorial subyacente en los planes quinquenales que deviene del paso paulatino desde el 30, de la idea de urbanismo restringida a la ciudad a la de planeamiento que incluye lo rural, afincado en experiencias norteamericanas como europeas.

La Dirección General de Tierras del Chaco había donado a la FEP para el nuevo edificio de la escuela 336 media manzana en Villa Puppo Extensión del L. R. 201. Su representante, el ingeniero Elías Geiguin, entrega el 2 de agosto de 1951 a la Empresa Benito Roggio e Hijos S. R. Lda. (LH, D 14: 39). D 10 registra su construcción y la simultánea de pequeñas casas, algunas de similar lenguaje, financiadas por el Banco Hipotecario Nacional, como un fuerte impulso de modernización, ahora desde la periferia hacia "la ciudad": "Pasando la Avenida Vélez Sarsfeld, en un nuevo sector donde se levanta el futuro edificio escolar, se nota un notable progreso, firuto de la subdivisión en loteo de dos manzanas, cuyas parcelas fueron adquiridas en su totalidad por nuevos vecinos que en la actualidad levantan numerosas viviendas y con ello acercan la Escuela a la ciudad y le dan nueva fsonomía" (LH, D 10: 24).

En contraste con el proceso de urbanización al noroeste, D 10 destaca el "ambiente físico" donde se inserta la escuela alquilada, que abarca un extenso campo espacial y espléndido paisaje, más allá del L. R. 202 al sureste y nordeste, enmarcado por el río: "Panorama chaqueño lleno de bellas perspectivas, pleno de sol, de aire y colorido. Varias lagunas pintorescas rodean la escuela y en ellas una fora espléndida y una fauna numerosa, les dan vida y belleza. Desde la totora ágil y la Victoria Regia o Irupé, de rara forma y vistosas fores, hasta el teru-teru y el cardenal con su grito característico el uno y con su armonioso canto el otro".

(.) "Aquí y allá, el trabajo del hombre en numerosas ladrillerías y cerrando el marco, el no menos pintoresco Río Negro, esperando las excursiones que se efectúan anualmente, perturbando el silencio del paisaje al recibir el gozo y la algarabía de los niños en días inolvidables" (LH, D 10: 26).

La actividad productiva devino el lugar como una "nueva" naturaleza, aunque se sigue llamando La Rinconada, por "las extensas excavaciones, que se confunden con las lagunas naturales" (LH, D 2: 7), y "se rellenan con basura" (LH, D 10: 22).

Dimensión institucional: "el acercamiento escuela-hogar"

La reforma educativa del ministro Arizaga, en1947, establece como propósito lograr una escuela más "vital", por activa acción periescolar y de ayuda social; que el PPQ denomina "unidad de acción educativa" en relación más estrecha con el hogar. Entre las actividades periescolares obligatorias se cuentan los comedores escolares, cooperadoras, bibliotecas infantiles, museos, club de niños agrícolas, etc. (de pompert, 1989: 114).

Otro propósito del peronismo es la refundación de la identidad social de vastos sectores de población para garantizar la hegemonía de nuevas relaciones de poder, y como condición necesaria, el desarrollo de la "socialización primaria" vía la escuela, y una dirigencia consustanciada con esas ideas (Puiggrós, 1993: 163). En esta reestructuración de relaciones, la población antes excluida ahora representa oficialmente la identidad cultural argentina, así como país es sinónimo de interior; giro valorativo desde mediados del 30 (Ballent, 2001: 194), ahora fundamento político de la redistribución, que los nuevos edificios escolares del Chaco ejemplifican.

Los docentes adjudican la "infelicidad escolar" al "ambiente social " (LH, D 8: 17, D 10: 22, D 11: 31, D 12: 34), y consideran que "la labor de acercamiento entre escuela y hogar debía comenzarse" (LH, D 8: 16) aunque resulta "desorientadora", porque "Los padres eran rebeldes, y los hijos débiles. Realicé visitas domiciliarias y al finalizar el curso escolar el censo; ¡cuánta miseria ignorada!" (LH, D 8: 17).

En 1947 no se rapa a los niños "melenudos, ariscos y retraídos", pero mejor higiene y nutrición son rimera condición para poder "cultivar" el ya "oficializado escolanovismo" (Puiggrós, 1993: 178), dada la cruda realidad de carencias acumuladas que enfirentan: "El primer trabajo fue limpiarles el cuerpo para luego cultivarles el alma. Combatí la pediculosis, la sarnilla y otras enfermedades; del grupo muchos acusaban serias deficiencias mentales" (LH, D 8: 15).

"A la hora de almorzar tocaba una campana poco antes de la hora de salida; un alboroto hasta que se ubicaban. y luego el silencio solo interrumpido por el caer de las cucharas sobre los platos. El día que el menú era locro, el contento era general (LH, D 8: 15). Contados eran los niños que concurrían con guardapolvo. La gran mayoría vestía con ropas desgarradas y sucias, el cabello en desorden". (LH, D 11: 30).

Los "niños sucios" son considerados anacrónicos: "no los sitúa como niños de esta época". (LH, D 12: 34), expresión que asume el lema de Perón que les asigna un nuevo valor como "los únicos privilegiados".

En 1949 D 8 evalúa que "los maestros en su diario ir y venir nos poníamos en contacto directo con los vecinos; llegaba entonces el momento propicio, la escuela ganaba simpatías y había que conservarlas" (LH, D 8: 18). Al año siguiente, la cooperadora, "que estaba desintegrada", se reorganiza durante una "asamblea numerosa y entusiasta" que reelige a Ezequiel Montenegro como presidente y a Dionisia Vallejos de Romero como tesorera, pero también se lamentan docentes y niños la cesantía política del director D 2, a quien reemplaza D 13 en 1951, "para dar solución a los problemas" (LH, D 12: 36), e imprime una nueva dinámica.

La cooperadora se convierte en espacio crucial de integración de esfuerzos y de vecinos de distinta procedencia y antigüedad en el barrio, dado el reciente asiento de familias en Villa Puppo. Con su aporte se cierra la galería para aula; docentes y alumnos desmalezan para hacer una cancha de fútbol y también "se lava la cara a la escuela y pareció linda", por ser "firuto de la acción conjunta en pro de un solo ideal: La educación de los niños" (LH, D 8: 19).

La "mejoría del ambiente social" fue posible según D 10 por la acción de la médica escolar, "el creciente apoyo del vecindario" y progreso de la cooperadora. En 1951 los niños presentaban mejor "conducta, aseo y colaboración" (LH, D 10: 25).

La escuela ya es Elemental, por tener cuarto grado. Sin embargo, poder ser Graduada, con el ciclo completo de la primaria, se liga con atributos de integración barrial y la nueva condición política de Resistencia, como conjunto de representaciones concatenadas de mejor posición simbólica y promoción social que aspira la Escuela "Madre": "El próximo año funcionará el quinto grado y más adelante la Escuela tendrá sus primeros hijos mayores. Saldrán los muchachos y muchachas de sexto grado y entonces ya no será la 'Escuelita del monte', será una Escuela de la Capital de la Provincia del Chaco, rectora y adentrada definitivamente en el corazón de un barrio superado, vigoroso y pujante" (LH, D 10: 27).

En realidad, la provincia se denomina meses después Presidente Perón, y luego la radical "desperonización" posterior a 1955 la renombra Chaco.

LA ESCUELA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA PRESIDENTE PERÓN EN EL "CORAZÓN" DEL BARRIO

El 4 de junio de 1952, se inicia la segunda presidencia del general Juan Domingo Perón. La escuela ya tiene quinto grado, y el ingreso de D 14 y 16, procedentes del interior chaqueño y santafesino, es un indicador en el Chaco de la emigración por "expulsión", ante el declive de los pilares económicos: el algodón y el tanino, por razones de mercado internacional, siendo Resistencia, como otras capitales argentinas en la época, paso temporario de los migrantes del interior hacia Buenos Aires.

El 18 de noviembre del mismo año, el inspector de Zona Sr. Lotero entrega el nuevo edificio, pero no podía ser ocupado hasta su inauguración oficial. Eva Perón había fallecido joven en julio de 1952, despedida por una extraordinaria multitud, que había recibido en alguna medida su personalizada beneficencia, origen también de detractores políticos. Ante su inevitable ausencia, en la escuela se espera alguna representación simbólica de la fundación que inaugure la ocupación. Pero resulta vana la espera, porque "todas las Escuelas de la Fundación habían sido inauguradas directamente desde Bs. As.", y "sin ninguna ceremonia, esperando el permiso para efectuarla", se ocupa el edificio en marzo de 1953 (LH, D 16: 41,43).

Tiene recepción positiva la identificable retórica del prototipo edilicio de la FEP, "el tipo nacional" multiplicado en un millar como marca de la política; "una hermosa escuela situada en Monteagudo y calle 4 (LH, D 14: 38), que con la cubierta de tejas coloniales, los muros claros y las pequeñas ventanas con postigones apela a la idea de "hogar" vía el californiano, y cuyo lenguaje es similar al de algunos pequeños chalés aledaños, realizados simultáneamente por el Plan Eva Perón y financiados por el Banco Hipotecario, y se diferencia del resto de casitas que también se instalan en la época. Escuela y casas confortables forman parte de los elementos materiales y simbólicos necesarios para el bienestar de la "Comunidad organizada" que Perón prefigura como meta, aquí de concreción modesta.

Ilustración 6. Fachada edificio de 1952 (archivo escolar)

Por otra parte, el edificio exento en el amplio terreno lleno de árboles evoca el patrón de "escuela rural" que garantiza su recepción porque corresponde a una tipificación reconocible y adecuada a una ciudad de tejido poroso. El segundo edificio tenía esos rasgos, que los docentes del interior asimilan a sus escuelas de origen (LH, D 14: 37) (LH, D 16: 42).

Respecto de su posición física y simbólica, aunque persiste el "centro" como referencia, se reconoce el papel aglutinante de la escuela, en la naciente comunidad suburbana, con un domicilio específico dentro de un barrio: Aún "muy distante del centro" (LH, D 14: 38) "esta escuela ubicada en los aledaños de la ciudad, remozada con un nuevo, pequeño, pero confortable edificio, está adentrándose en el alma y en el corazón del humilde vecindario que la circunda, a quien trata de elevar espiritual, cultural y moralmente, para bien de este solar chaqueño que todo espera de ella" (LH, D 17: 48).

Por sus características materiales y organizativas corresponde al tipo "B", que "Consta de tres aulas amplias perfectamente ventiladas e iluminadas, una dirección y dos baños instalados. Junto al edificio escolar y formando parte del mismo se encuentra la casa-habitación para director. Galerías amplias y patios" (LH, D 14: 38).

El edificio muestra el efecto de la aplicación de un prototipo de un vasto plan, en su encuentro con circunstancias locales. Efectivamente, el edificio resulta pequeño para la matrícula, por el número de aulas, y su tamaño es menor que el de las de escuelas del MOP de la época. Esta insuficiencia determina la continuidad de la escuela del L. R. 202 como "Anexo", donde "los primeros hijos" logran finalmente completar el ciclo primario a cargo de un "grupo de docentes sacrificados" (LH, D 16: 44), hasta que inmediatamente se agregan seis aulas al nuevo edificio.

D 17 encuentra en 1953 un contraste entre imaginario y realidad. Vino desde Villa Guillermina, por el cierre de "La Forestal", tras "una desolada y azarosa vida de campo, donde faltaban las más elementales comodidades de la vida ciudadana", pero encuentra algunos alumnos tan pobres en el anexo como en "una escuela de obraje nómade" (LH, D 17: 45).

Sin embargo, D 16 registra cambios institucionales desde su ingreso, cuando tiene "sentimientos encontrados" por la paradoja de "una Escuela con maestros y sin alumnos" respecto de los cuatrocientos por turno de la escuela de pueblo donde trabajó quince años: "me faltaba algo cuando saludábamos a la bandera delante de aquel puñadito de alumnos, muchos sucios, y descalzos" (LH, D 16: 42).

Luego, D 16 expresa el efecto personal de mejores condiciones en el nuevo edificio, catalizador simbólico de la promoción social por medio del Estado de vastos sectores por la adquisición de nuevos derechos, aunque esto resulte en realidad por acción conjunta de varias políticas, oficiales e institucionales, el acercamiento entre el hogar y la escuela entre ellas: "trabajé con gusto con ese grupo pequeño deseoso de aprender (.) es notable la infuencia del nuevo ambiente de la Escuela Nueva, como si quisieran estar a tono, los niños se esmeraron en su presentación y desaparecieron los niños rotosos y descalzos, y muy pocos dejaron de tener guardapolvo (LH, D 16: 43).

Descendientes de primigenios habitantes y nuevos vecinos integran la nueva cooperadora, que presiden Ezequiel Montenegro y Florentino Vargas. Colabora con útiles y guardapolvos y comienza a cobrar una módica cuota mensual. En el proceso de concreción institucional del mandato político, cuya factibilidad se apoya en la participación comunitaria y docente, se amplían en 1953 las acciones periescolares, primero con la Sociedad Cooperativa de Consumo y, más tarde, la Cruz Roja Juvenil, para cumplir "actividades conexas a la educación: hábitos de comprensión, ayuda mutua, compañerismo, solidaridad y cooperación" (LH, D 17: 47).

A MODO DE CIERRE

Las representaciones han provisto las miradas "desde adentro" de la institución respecto de sus dimensiones constituyentes, que incluyen el edificio y los vínculos que establece con el afuera urbano y social. La subjetividad docente seleccionó determinados datos como hechos significativos relativos a lo institucional, que aunque "no son el doble irreal de lo real", encarnan el núcleo esencial de su identidad, que se contrastó con la evolución catastral y memorias oficiales en distintos niveles, además de historias urbanas y educativas. El resultado aporta a la comprensión de variadas cuestiones interrelacionadas.

En primer lugar, cómo se generaron diferenciadas identidades barriales como institucionales y la estrecha relación entre ambas, siendo el edificio escolar la única presencia tangible de lo estatal y aglutinante de la vecindad en grado creciente, desde sus inicios en la amplia área escasamente poblada hasta su conformación como barrio en un campo espacial más acotado y heterogéneo, pasando a ser junto a la escuela el "alma y corazón" de aquel por sus cualidades materiales y simbólicas como "centro" junto a las nuevas casas, como por relaciones más estrechas entre escuela y comunidad por acciones conjuntas.

Luego, cómo de la dimensión privada a la pública solo existen grados de pertenencia articulados por significados. Es evidente el papel de mediación entre política y sociedad que representan la escuela, cuyo progresivo acercamiento al hogar resulta de la internalización del mandato de ser "más activa", y como correlato la edilicia, cuyas mejores condiciones materiales por cuestiones redistributivas resulta factor de promoción de "niños sucios" a "limpios", efecto reforzado por el plus estético de su imagen, cuya redundancia retórica cuya redundancia retórica como "pequeño hogar" de la FEP en la periferia, se concatena a la de "escuela rural / tipo nacional", carácter general que la asocia a los prototipos del MOP, de inédita reproducción y distribución en toda Resistencia.

Lo interesante es la posición periférica desde donde se mira la ciudad y cómo se la vincula. Referencias constantes son la distancia al "centro" como símbolo de lo urbano y la de los niños a la categoría "alumno", interpretaciones asentadas en largas tradiciones culturales y superpuestas a la realidad donde abundan las interpenetraciones campo-ciudad, más por especulación que por desconcentración, o donde el aspecto personal desaliñado es solo síntoma de cuestiones estructurales irresueltas.

Finalmente, como surge de los testimonios, las distancias establecidas respecto del "centro" son relativas e inversas al grado de bienestar personal en la faz laboral y en la internalización paulatina de la identidad institucional: 1947 (LH, D 10: 22); 1950 (D 12: 34); 1951 (D 11: 33) y 1953 (D 14: 39).

1- Docentes numerados según el orden de ingreso e iniciales del nombre y apellido: D1 (G. V.), D2 (H. C.), D 3 (F. A.), D 4 (J. G.), D 5 (H. S.), D 6 (J. G. d D. B.), D 7 (E. R.) , D 8 (A. B.), D 9 (M. R.), D 10 ( V. G.), D 11 (A. L.), D 12 (E.P.), D 13 (I. R.), D 14 (E. B.), D 15 (Z. V.), D 16 (M. G.), D 17 (I. G.), D 18 (C. C.); D. 19 (M. G.), D 20 (M. D.).

2- El Libro Histórico (LH) se inicia en 1946, y diez docentes escriben sus impresiones, ocho de ellos procedentes del interior. Desde 1937 trabajan veinte docentes, tres de ellos como suplentes. Diez son del interior.

3- ONG de poder creciente, en correlato con los recursos que Perón le permite administrar.

4- Digesto Municipal, 1942.

5- Memoria Gobernador Castell, 1934.

6- Memorias Escuela 33.

7- Álbum Chaco descriptivo, 1935.

8- CINCUENTENARIO DE LA LEY 1420, TOMO III. Consejo Nacional de Educación, República Argentina, Buenos Aires, 1941, páginas 118, 156 y 157.

9- Docente autor de la cita y página en el Libro Histórico (LH).

10- Según Manuel Castells en La cuestión urbana, 1998.

11- Creación argentina finisecular, reproducida por décadas en lo urbano y rural.

12- Memoria del gobernador Lagerheim, 1942, página 22.

13- Diario El Territorio, febrero de 1948.

BIBLIOGRAFÍA

- AMUCHÁSTEGUI, Martha (2003) "Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945-1955)". En Historia de la Educación en la Argentina IV, Galerna, Buenos Aires. [ Links ]

- BALLENT, Anahí y GORELIK, Adrián (2001). "País urbano o país rural". En Nueva Historia Argentina, Tomo VII, Sudamericana, Buenos Aires. [ Links ]

- CASTORIADIS, Cornelius (1997) El Imaginario Social Instituyente. Zona Erógena. N.º 35. En www.educ.ar (2005). [ Links ]

- DE POMPERT, María Cristina (1989) "Historia de la escuela primaria en el Chaco (1921-1951)". En Folia Histórica del Nordeste 8, UNNE-IIGHI-CONICET-FUNDA-NORD, Resistencia. [ Links ]

- FERNÁNDEZ, Lidia (2005) Instituciones educativas: dinámicas institucionales en situaciones críticas. 1.ª ed., 6.ª reimp. Paidós, Buenos Aires. [ Links ]

- FOSSATTI, María Elena (2001). "La problemática del edificio escolar chaqueño (1884-1930)". En VOLUMEN I, XX Encuentro de Geohistoria Regional, IIGHI-CONICET, Resistencia. [ Links ]

- FOSSATTI, María Elena (2005). "La arquitectura escolar chaqueña en la planificación del desarrollo peronista". En Actas 24.º Encuentro Regional de Geohistoria" IIGHI-CONICET, Talleres de Gráficos UNNE, Chaco. [ Links ]

- LEPETIT, Bernard (1990). "Propositionspour une pratiquerestreinte de l'inferdisciplinarité". En Revue de synthèse, volumen 111, 4a. serie, N.º 3, julio-septiembre, http://www.revue-de-synthese.eu. [ Links ]

- LEVI, Giovanni (2010). "Perspectivas historiográficas". En Historia Crítica N.º 40, Bogotá. [ Links ]

- LEVI, Giovanni (1994) "Sobre microhistoria". En Burke, Peter; Formas de hacer historia. Madrid. Alianza. Capítulo 5. [ Links ]

- MENDOZA, Elizabeth (2001) "Aportes para una lectura del fenómeno educativo en el Chaco". En PUIGGRÓS, Adriana (dir.) La Educación en las provincias y territorios nacionales (1885-1945), Galerna, Buenos Aires. [ Links ]

- PUIGGRÓS, Adriana (dir), BERNETTI, Jorge Luis y PUIGGRÓS, A. (1993). Peronismo: Cultura política y educación (1945-1955). Galerna, Buenos Aires. [ Links ]

- VALENZUELA, Cristina (1992) La expansión urbana y demográfica de la ciudad de Resistencia.1878-1986; UNNE, Resistencia. [ Links ]