Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuaderno urbano

versión On-line ISSN 1853-3655

Cuad. urbano vol.23 no.23 Resistencia dic. 2017

Artículos Arbitrados

Urbanizaciones informales en ciudades intermedias.

Los casos del Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán (Noroeste argentino)

Paula Boldrini

Arquitecta (Universidad Nacional de Tucumán) y doctora en Ciencias Sociales (orientación Geografía) (Universidad Nacional de Tucumán). Investigadora asistente del CONICET en el Centro de Estudios sobre el Territorio y Hábitat Popular (FAU-UNT). Auxiliar docente graduada en Urbanística II, FAU-UNT. paula_boldrini@hormail.com.

Matilde Malizia

Licenciada en Trabajo Social (Universidad Nacional de Tucu-mán) y doctora en Ciencias Sociales (orientación Geografía) (Universidad Nacional de Tucumán). Investigadora asistente del CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales (CO-NICET-UNT) y en el Centro de Estudios sobre el Territorio y Hábitat Popular (FAU-UNT). matumalizia@yahoo.com.ar.

El crecimiento urbano de los aglomerados Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán se caracterizó por procesos de fragmentación y segregación socio-espacial que se aceleraron y adquirieron nuevos matices de acuerdo con las actuales lógicas de producción del suelo de las ciudades latinoamericanas. Aparecieron grandes áreas ocupadas por urbanizaciones informales, producto del déficit habitacional emergente. Estas urbanizaciones tienden a asentarse en lugares poco aptos para vivir, con severos problemas ambientales y carentes de infraestructura y servicios básicos. Este trabajo tiene por objetivo estudiar y comparar esta lógica de ocupación del territorio en el proceso de conformación urbana de ambos aglomerados, teniendo en cuenta que son considerados ciudades intermedias en la jerarquía urbana nacional. La lógica de producción del espacio urbano adquirió características comunes y particulares, compartiendo una fuerte asociación entre intereses privados y políticas estatales y dejando de lado las demandas de los sectores vulnerables mediante mecanismos de exclusión.

Palabras clave

Desarrollo urbano fragmentado; ciudades intermedias; urbanización informal; políticas públicas.

Abstract

Informal settlements in medium sized cities. The cases of Greater San Salvador of Jujuy and Greater San Miguel of Tucuman (argentine northwest). The urban growth of the conurbations of Gran San Salvador de Jujuy and Gran San Miguel de Tucumán was characterized by processes of socio-spatial fragmentation and segregation that accelerated and acquired new nuances according to the current logics of development land production in Latin American cities. There were large areas occupied by informal settlements resulting from the current housing deficit. These settlements tend to occur in places that are unfit for human life, with severe environmental problems and the lack of infrastructure and basic services. This study aims to compare this settlement logic in the process of urban expansion of both conurbations, considering that they are classified as intermediate cities in the national urban hierarchy. The production logic of urban space ac-quired common and particular characteristics, with a strong association between private interests and state policies disregarding the needs of the most vulnerable sectors through mechanisms of exclusion.

Keywords

Fragmented urban development; intermediate cities; informal urbanization; public policies.

Introducción

La implementación del neoliberalismo en los países latinoamericanos implicó, entre sus principales estrategias, el abandono de los sistemas de seguridad social y el desmantela-miento de las instituciones que daban sentido social a la participación del Estado en la superación de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, provocó la pérdida total de regulación sobre el mercado, estrategia funcional a la reproducción del sistema capitalista. En este contexto, resulta significativo entender la manera en que los sectores vulnerables y vulnerados de la sociedad afrontan el avance de este modelo, que en las ciudades se cristaliza en una estructura urbana desigual (Haesbaert, 2013). Las lógicas de producción de la ciudad, enmarcadas en estos procesos de desarrollo neoliberales, han contribuido a acelerar el crecimiento de las ciudades de diferentes jerarquías, alimentadas por la migración y con una agudización de las condiciones de pobreza en un contexto de aumento progresivo del desfasaje entre cantidad de población y oferta laboral (Mertins, 1998).

Como explican Prévôt scHaPira (2000) y sassen (2007), las metrópolis atravesaron un proceso de polarización en su estructura espacial y social como resultado de la combinación de complejos factores relacionados con el avance del capitalismo y con particulares patrones culturales, históricos y sociales. A pesar de ello siguen presentando, en la actualidad, similitudes en cuanto a su estructura funcional y socio-espacial, pero la composición social y las estructuras políticas son ampliamente divergentes.

La informalidad, estrechamente vinculada con la vulnerabilidad, está basada en la confluencia de los factores pobreza, trabajo informal y vivienda precaria, en lo que se conoce como informalidad clásica (Mertins, 2011a). Sin embargo, se hace necesario incorporar otras situaciones que contemplen la heterogeneidad social (abraMo, 2003), como el caso de familias con trabajo formal que también habitan estos barrios (cravino, 2012), para trascender la estricta relación pobreza-informalidad que resulta insuficiente para explicar el fenómeno (sMolka, 2003). Por su parte, clicHevsky (2001) sostiene que la informalidad urbana conlleva dos formas de transgresión: una respecto de los aspectos dominiales y otra del incumplimiento de las normas de urbanización. Contrariamente a la urbanización formal, la urbanización informal primero habita el terreno, después construye la vivienda y por último trata de dotarlo de servicios, lo cual configura un proceso particular sobre el cual no es posible aplicar las normas de los procesos formales (cravino, 2012).

Los casos del Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán (Noroeste argentino)

Finalmente adoptan mecanismos en los que la discrecionalidad es estructural, y la práctica se encuentra vinculada con la construcción del poder político en el territorio. Estos fenómenos contribuyeron al fortalecimiento del rol de los agentes privados (sassen, 1991; De Mattos, 2010; Mertins, 2011b).

No obstante, en los últimos diez años se desarrolló en Argentina un nuevo escenario político, caracterizado por algunos autores como neodesarrollista (katz, 2006; svaMPa, 2010), que involucra permanencias, reapropiaciones y novedades con un reconocimiento implícito (y muchas veces explícito) de la existencia de un movimiento social reconfigurado y con una importante capacidad de confrontación y resistencia (Féliz, 2011). El Estado recupera un carácter activo mediante nuevas políticas en materia territorial, tanto rural como urbana, con un nuevo paquete de programas y proyectos habitacionales que combinan soluciones urbanas y de vivienda con la oferta laboral a través de cooperativas de trabajadores desocupados, así como nuevas estrategias de regularización de asentamientos con modalidades participativas7. De esta forma se intenta combatir aspectos claves de la informalidad, mediante un nuevo modelo que presenta cambios en relación con el de corte netamente neoliberal dominante hasta el año 2002, y que genera continuidades y rupturas en los procesos de informalidad urbana estrechamente vinculados con las nuevas políticas implementadas. En este sentido, el presente artículo tiene por objetivo principal estudiar y comparar las dinámicas y procesos inherentes a la lógica de la urbanización informal en la conformación urbana de dos aglomerados del noroeste argentino: Gran San Salvador de Jujuy (GSSJ) y el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT).

La estrategia metodológica adoptada combinó, en todo momento, actividades y técnicas cuantitativas y cualitativas que se retroalimentaron durante el proceso investigativo. Entre ellas cabría destacar el análisis de documentos escritos, fotográficos y cartográficos (yuni y urbano 2003). Para ello se utilizó información proveniente de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas (1991, 2001 y 2010), la Encuesta Permanente de Hogares (2014) e imágenes satelitales Landsat TM (para 1993 y 2014), que permitieron detectar la distribución y localización de las urbanizaciones informales. Asimismo, la información provista por los organismos estatales (como por ejemplo, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán y el Instituto de Vivienda de Jujuy) permitió analizar la implementa-ción de políticas públicas destinadas a contrarrestar la dinámica informal y promocionar la vivienda pública dirigida a sectores populares. Además, esta información se actualizó y verificó mediante trabajo de campo y la realización de entrevistas (taylor y bogDan, 1990) a informantes clave del ámbito político (funcionarios públicos y referentes populares) y de instituciones públicas provinciales y municipales, quienes proporcionaron información sobre la temática estudiada que da cuenta, entre otros aspectos, de las luchas populares por el acceso al suelo urbano.

La presentación de los resultados se organizó en tres apartados. En el primero se explican los procesos de crecimiento y expansión de los aglomerados GSSJ y GSMT a partir del desarrollo e impacto de la urbanización informal (UI) y la obra de vivienda pública (OVP) en su configuración actual. En el segundo apartado se analizan las políticas públicas imple-mentadas y vinculadas con el desarrollo de la urbanización informal. El último apartado gira en torno a la participación de las organizaciones de base y movimientos sociales en la dinámica interna y el desarrollo de las urbanizaciones informales.

Dos ciudades intermedias del Noroeste argentino:

Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán

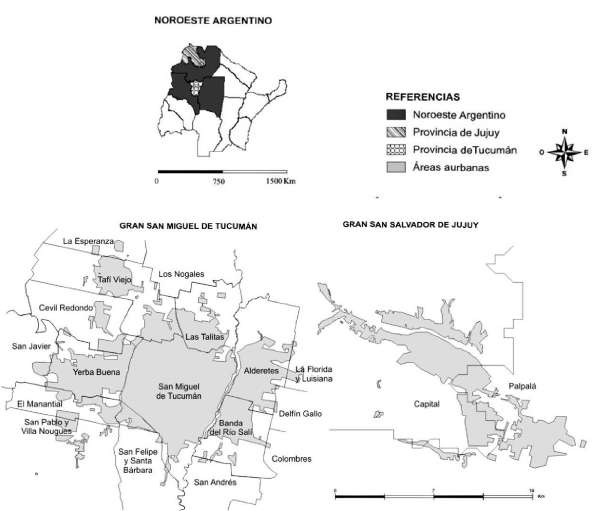

Los aglomerados GSSJ y GSMT son considerados ciudades intermedias (chica y grande, respectivamente) en la jerarquía urbana nacional,8 cuya configuración actual es el resultado de complejos procesos de crecimiento y desarrollo urbano. Están localizados en el noroeste argentino (figura 1). En esta región la pobreza alcanza las peores condiciones y la calidad de vida los niveles más bajos del país (bolsi y Paolasso, 2009; velázquez, 2008), lo que conlleva situaciones extremas en los procesos de informalidad urbana. El GSSJ, considerado periférico en el contexto nacional (kanitscHeiDer, 2007), se ve influenciado por diferentes procesos migratorios y una acelerada dinámica informal; mientras que el GSMT asume un rol de liderazgo regional por su dotación de infraestructura y servicios, así como por su rol arti-culador con la red de ciudades del país. En ambos aglomerados ha sucedido en los últimos años un considerable aumento de la informalidad (Di lullo y giobellina 1996; garcía Moritán, 1997; natera rivas, 2000; bergesio et ál., 2009; bolDrini, 2011; Malizia y bolDrini, 2012; bolDrini y góMez lóPez, 2014), con fenómenos de elevado impacto social como las tomas de tierras, que en algunos casos comprometen grandes cantidades de población y suelo, en relación con los casos nacionales conocidos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno caracterizado por fuertes conflictos urbanos9. Además, la provincia de Jujuy se caracteriza por la acción prota-gónica de múltiples y masivas organizaciones barriales -como la Tupac Amaru y Corriente Clasista y Combativa, entre otras- que demandan entre sus principales reivindicaciones aspectos inherentes a la cuestión territorial.

El aglomerado GSSJ creció espacial y demográficamente en las últimas décadas pasando de una población de 82.000 habitantes en la década de 1970 (Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas, 1970) a una población actual de 335.406 habitantes (Encuesta Permanente de Hogares, cuarto trimestre de 2014). La principal causa de este desarrollo radica en un doble proceso migratorio en busca de trabajo (bergesio et ál., 2009), tanto desde los espacios rurales de la provincia como desde los países limítrofes, principalmente Bolivia (eleit y berruezo, 1999). La división social del espacio combina tres tendencias: una segregación de tipo centro-periferia (los más pobres hacia la periferia), una división social norte-sur (al sur la población más vulnerable) y una división convexa y cóncava en la cual los más pobres se ubican en terrenos inundables, bajos y en las márgenes de ríos y arroyos (bergesio et ál., 2005). Si bien existen casos de estudios que dan cuenta de la magnitud del fenómeno de la urbanización informal (garcía Moritán, 1997, bergesio et ál., 2009, kanitscHeiDer, 2007), hasta la fecha no se registran datos espacializados y cuantificados de los asentamientos informales en su conjunto.

Por su parte, el aglomerado GSMT creció condicionado principalmente por el desarrollo de la actividad azucarera en la provincia (Paolasso, 2004), cuya crisis, en la década del 60, provocó una fuerte migración poblacional del campo a la ciudad (Pucci, 2007; osatinsky y Paolasso, 2007). Pasó de 360.000 habitantes aproximadamente en la década de 1970 (Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970) a una población actual de 863.943 habitantes (Encuesta Permanente de Hogares, cuarto trimestre de 2014). Asimismo, durante ese período, la superficie urbanizada se duplicó, mientras que los asentamientos populares crecieron un 400 % (bolDrini, 2011; góMez lóPez et ál., 2012). Los grupos vulnerables se localizan, al igual que muchas ciudades latinoamericanas, en áreas con severos problemas ambientales. La estructura urbana se expandía originalmente mediante un gradiente social negativo desde el centro a la periferia; en cambio, en la actualidad, se caracteriza por su expansión en forma de islas inconexas (Paolasso et ál., 2011; góMez lóPez et ál., 2012; Malizia y bolDrini, 2012) (figura 1).

Los casos del Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán (Noroeste argentino)

Presentación de los resultados

Procesos de crecimiento y expansión en torno de la urbanización informal y la obra de vivienda pública

La implementación de políticas socio-económicas, neoliberales primero y neodesarrollistas después, provocó importantes cambios en la producción de la ciudad durante el periodo 1993-2014, cambios que contribuyeron a profundizar las desigualdades históricas en la región en general y en ambos aglomerados en particular. Como resultado, ambas ciudades adquirieron una nueva fisonomía, caracterizada sobre todo por la presencia de islas urbanas, que se expresa con mayor crudeza en sus coronas de expansión más recientes (Malizia et ál., en prensa; bolDrini, en prensa). La ampliación de la brecha social ya existente tanto en el centro como en la periferia urbana dio lugar, en la actualidad, a dinámicas que modifican las fronteras internas de ambas ciudades y las relaciones entre sus territorios.

En este sentido, el análisis de la relación entre superficie y cantidad de población propuesta en el cuadro 1 arroja como resultado que el aglomerado GSSJ se encuentra más densamente poblado y ha crecido más en relación con su propia superficie que el aglomerado GSMT durante este período. En este contexto, la incidencia de la superficie ocupada por la urbanización informal en relación con la superficie total es más elevada en el GSSJ, mientras que la incidencia de la obra de vivienda pública es más elevada en el GSMT. Ahora bien, si tenemos en cuenta solamente la superficie ocupada por las coronas de expansión, la situación cambia, ya que la incidencia de asentamientos informales en el GSMT prácticamente se mantiene, mientras que en el aglomerado GSSJ se reduce. En cambio, la obra de vivienda pública da un salto significativo en la producción de suelo urbano en el GSMT, mientras que en el GSSJ, disminuye.

A partir del año 2003 la producción de la obra de vivienda pública, al incorporar entre sus destinatarios a los sectores populares, provocó un impacto masivo en el acceso a la vivienda y rompió, de este modo, con la lógica tradicional de producción de vivienda pública (destinada principalmente a grupos con ingresos económicos medios). Este cambio le otorgó al Estado una mayor presencia en la configuración de la ciudad10. No obstante, cabría preguntarse si las características de la obra de vivienda pública (y el modo como fue ejecutada) a partir de ese momento constituyen efectivamente una mejora cualitativa en las condiciones de vida de la población destinataria (al respecto, ver el apartado siguiente).

Artículos Arbitrados

Paula Boldrini y Matilde Malizia

Cuadro 1. Población y superfcie en hectáreas total aglomerado, urbanización informal y obra de vivienda pública. Gran San Miguel de Tucumán y Gran San Salvador de Jujuy. Período 1993-2014 Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), cuarto trimestre de 2014; imágenes satelitales Landsat TM, 1993, 2014; base de datos y trabajo de campo de las autoras, 2013-201 preGón, 11/03/2004).

De acuerdo con un relevamiento desarrollado por bergesio et ál. (2009), en el año 2009 se identificaban seis mecanismos de construcción en Alto Comedero: 1) viviendas construidas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; 2) viviendas construidas con financiamiento del Banco Hipotecario Nacional; 3) terrenos fiscales viabilizados y en los cuales la construcción de las viviendas está a cargo de los propios habitantes (autoconstrucción legal); 4) ocupaciones ilegales de terrenos a lo largo del cauce del arroyo Las Martas, con autoconstrucción de viviendas precarias; 5) loteos privados construidos sobre el contorno de la zona expropiada por el sector público y 6) autoconstrucción por medio de cooperativas de trabajo con distintos financiamientos (planes sociales nacionales) y administrados por organizaciones sociales locales. De estos solo los mecanismos dos y seis perduran en la actualidad11. Actualmente el 18 % del total de las urbanizaciones informales del aglomerado se localizan en Alto Comedero, desarticuladas del área urbana central.

En lo que respecta a la cobertura de infraestructura y servicios en Alto Comedero, los barrios de promoción pública ubicados hacia el norte son los más antiguos y cuentan con una mejor cobertura, mientras que el sector sureste, donde prevalecen los loteos y asentamientos informales, el equipamiento público es prácticamente escaso. Según kanitscHeiDer (2007), en el año 2007 Alto Comedero era el sector con peores condiciones de precariedad del aglomerado. Amplias secciones de este barrio estaban ocupadas de manera ilegal, con escasas condiciones edilicias y urbanas, y las viviendas construidas por el Estado estaban localizadas en áreas con baja capacidad de soporte (en los márgenes de ríos y arroyos, con riesgo de inundaciones).

Por su parte, en el aglomerado GSMT la gran mayoría de las urbanizaciones informales registradas se encuentran en el municipio capitalino y representan el 77 % del total del suelo clasificado mediante las tres tipologías residenciales (UC, AI y OVP). Estas se localizan principalmente hacia el sur de la capital, que se caracteriza por el riesgo de inundación permanente. En el Municipio Banda del Río Salí (hacia el este), las urbanizaciones informales representan el 44 % del total de estas tipologías, y se caracteriza por la presencia del río Salí, que tiene un elevado grado de contaminación. Por el contrario, la expansión de la ciudad hacia sectores con máxima calidad ambiental (hacia el oeste) estuvo conducida, sobre todo, por la proliferación de urbanizaciones cerradas que representan el 82,34 % del total de las tipologías identificadas.

96

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 23 - N.° 23 (Noviembre de 2017)- Pp. 085-106 - ISNN1666-6186

Urbanizaciones informales en ciudades intermedias.

Los casos del Gran San Salvador de Jujuy y Gran San Miguel de Tucumán (Noroeste argentino)

En los últimos doce años el gobierno provincial llevó a cabo diversas relocalizaciones de urbanizaciones informales antiguas que estaban ubicadas en áreas consolidadas de la ciudad, incluso cuando era factible implementar políticas de mejora de las condiciones de vida de la población residente en estos barrios hacia áreas sin consolidación aun habiendo sido urbanizadas desde el propio Estado. Como ya se dijo, este proceso conlleva un cambio en el tipo de vivienda; no obstante, las condiciones de vida de la población continúan sin percibir mejoras cualitativas. De esta forma, las familias relocalizadas dejan de formar parte de los registros oficiales como habitantes de urbanizaciones informales, aun cuando sus condiciones de vida no hayan mejorado significativamente. El caso paradigmático que da cuenta de este fenómeno en el aglomerado es la ejecución del barrio El Manantial, al sur del municipio capitalino, que afectó 150 ha de nuevo suelo urbanizado y aloja aproximadamente a 12.500 familias en condiciones de vida deficitarias (góMez lóPez et ál., 2015). En estos casos se produjo el desplazamiento de los sectores populares considerados causantes de los problemas de delincuencia y pérdida de estatus del sector. Las nuevas actividades allí emplazadas son de carácter tanto público como privado, y se supone -bajo la lógica dominante- que le imprimirán a esas áreas mayor jerarquía.

Las obras destinadas a sectores de escasos recursos (principalmente vivienda nueva) se encuentran desarticuladas de la trama urbana consolidada. Sin accesibilidad desde y hacia el centro de la ciudad, con carencias de servicios (las familias fueron trasladadas con las obras de infraestructura aún inconclusas) y con condiciones de hacinamiento (góMez lóPez et ál., 2015). La mayoría de las familias relocalizadas desde antiguos asentamientos manifestaron sentir el empeoramiento de sus condiciones de vida, tanto por la calidad de las viviendas recibidas como por los precarios servicios y equipamientos urbanos de la zona, que conllevan mayores dificultades en la vida cotidiana vinculada con la nueva localización.

Políticas públicas vinculadas con las urbanizaciones informales

Los programas sociales de construcción de viviendas estuvieron dirigidos históricamente a los grupos con ingresos medios y medio-bajos (Mertins, 1998), dejando a los sectores de escaso poder adquisitivo programas orientados al mejoramiento habitacional. Uno de los resultados de esta situación fue la proliferación de asentamientos informales frente a la necesidad de vivienda nueva no resuelta (Paolasso et ál., inédito). No obstante, en los últimos doce años el Estado aumentó considerablemente el número de actuaciones ejecutadas mediante la incorporación de operatorias dirigidas especialmente a sectores de escaso poder adquisitivo (góMez lóPez et ál., 2015).

En el ámbito nacional, la principal operatoria de vivienda con incidencia en los asentamientos informales fue el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA). En el aglomerado GSSJ este programa solamente se implementó en un barrio12, y su impacto en términos cuantitativos fue escaso. En este contexto, dicho programa se complementó con otra operatoria, el Programa de Mejoramiento de Vivienda (PROMEVI), destinada a la mejora de viviendas ya existentes con el objetivo de dar respuesta al déficit cualitativo de vivienda. En este caso, su impacto en los asentamientos informales fue más elevado (cuadro 2)13. En la provincia de Tucumán este programa se centró en la ejecución de módulos habitacionales con prototipos estandarizados, dejando de lado su capacidad para resolver problemáticas particulares puntuales, tal como promulgaba ini-cialmente dicha operatoria (góMez lóPez et ál., 2015). La ejecución de este programa estuvo a cargo -en menor medida- de distintas cooperativas dedicas a la construcción e integradas por trabajadores desocupados (25 % de los casos) y, de manera dominante, de empresas privadas14. La participación de cooperativas fue más elevada que en otras provincias como Jujuy, lo que da cuenta del poder que detentan allí los movimientos sociales.

De manera paralela surgió en el año 2011 en Jujuy -y en respuesta a los sucesos ocurridos en la localidad de Libertador General San Martín15- el programa "Un lote para cada familia jujeña que lo necesite". Este programa buscaba hacer frente a la crisis habitacional desatada en ese mismo año y manifestada en las crecientes tomas de tierras ocurridas en distintos puntos de la provincia, mediante la entrega de la escritura de los lotes. Su implementación propició la proliferación de nuevos asentamientos informales en toda la provincia, basados en una expectativa de mejora. "El gobierno entregó de manera discrecional16 los lotes para evitar enfrentamientos en pleno contexto electoral, problema que cada municipio debió afrontar con posterioridad, dotando de servicios y equipamiento a estos nuevos asentamientos" (entrevista a M. F., diputado provincial, 15/11/2014).

Hasta aquí describimos operatorias de mejora urbana y de vivienda; no obstante, como dijimos, tuvo gran impacto la obra de vivienda nueva. En el caso de la provincia de Tucumán se vio favorecida en la distribución de fondos nacionales para inversión pública durante los últimos años (inForMe ieral, 2011). Hasta febrero de 2016, los programas de vivienda orientados a sectores con menores ingresos impactaron en el 47 % de la superficie total de la vivienda pública construida en el período 2003-2016. Esta inversión comprende 6000 unidades habitacionales nuevas (en gran medida dirigidas a grupos relocalizados desde asentamientos informales), entre los distintos programas de construcción de vivienda completa, y 20.000 mejoras de vivienda en asentamientos informales17. Del total de unidades habitacio-nales ejecutadas, el 83 % se encuentra sobre terrenos con problemas ambientales. El 53 % de suelo restante destinado a obras de vivienda para sectores medios tiene solo un 16 % de su superficie afectada por problemas de estas características (góMez lóPez et ál., 2015), lo que marca una sensible diferenciación con los estándares elegidos para los sectores populares.

Los programas dirigidos a sectores populares han tenido un rol subalterno en las condiciones de localización elegida por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano en el GSMT. Ocupan espacios escasamente conectados con las áreas centrales, con diferentes falencias ambientales y dotados de escasa infraestructura básica. Asimismo, dichos programas erogaron gastos siempre menores en comparación con las operatorias destinadas a los sectores medios, lo cual se traduce en diferencias significativas en la calidad arquitectónica y urbana (góMez lóPez et ál., 2015).

| Variables | GSMT | GSSJ |

| Área urbana total (ha) | 18.257,46 | 6542,4 |

| Porcentaje de urbanización informal en la corona de crecimiento, 1993-2014 | 565,06 (6,6 % de la superficie de expansión) | 201,75 (5,17 % de la superficie de expansión) |

| Localización en el contexto metropolitano | Áreas degradadas | Áreas degradadas |

| Concentrados en sectores | Concentrados en sectores | |

| Obras de vivienda pública ejecutadas | PROMEBA insuficiente | PROMEBA insuficiente |

| PROMEVI estereotipado | PROMEVI estereotipado | |

| Relocalizaciones gentrificantes. | Un techo para cada familia jujeña, insuficiente. |

Cuadro 2. Síntesis de los resultados obtenidos Fuente: base de datos y trabajo de campo de las autoras, 2013-2015.

Resistencias desde abajo

Ahora bien, para completar el análisis de las dinámicas inherentes al proceso de desarrollo de la urbanización informal en ambos aglomerados es preciso tener en cuenta la influencia que tuvieron las organizaciones de base. Mientras que en el GSSJ se desarrollaron (y lo continúan haciendo) intensas disputas entre movimientos sociales e instituciones del Estado, en el GSMT prima la lógica estatal con un escaso protagonismo comunitario, salvo en casos aislados. En el caso jujeño, los movimientos sociales tienen como principal protagonista a la organización barrial Tupac Amaru, fundada en el año 2001, cuya alianza con el Poder Ejecutivo Nacional consolidó su rol hegemónico en la provincia. Su preponderancia en relación con las demás organizaciones sociales se basó, sobre todo, en su capacidad de movilización y administración de recursos estatales (battezzati, 2014), aspecto que le permitió distribuir estos recursos entre las demás organizaciones de base y cobrar un rol dominante en el campo popular. La organización Tupac Amaru contiene al menos el 80 % de la población organizada en diferentes movimientos sociales. El resto se organiza en un 10 % bajo la incipiente organización Tupac Katari, liderada por el dirigente Carlos "Perro" Santillán, y otras diversas en el 10 % restante (entrevista a N. B., dirigente municipal, 15/11/2914).

La organización Tupac Amaru tuvo un papel significativo en el proceso de urbanización del barrio Alto Comedero. Asumió una fuerte disciplina organizativa a través del liderazgo carismático de Milagro Sala y la relación entre movilización y trabajo como principal carácter identitario18. Asimismo, los movimientos sociales jujeños no fueron capaces de contrarrestar esta lógica estructurante de la ciudad, ya que priorizaron respuestas a corto plazo para necesidades urgentes, pero que a largo plazo repercuten en la profundización de las condiciones de desigualdad (bolDrini y Malizia, en prensa).

En el caso tucumano, por su parte, los movimientos populares tuvieron (y continúan teniendo) mayor protagonismo en el interior de la provincia. En el aglomerado estos movimientos no han sabido incorporar de manera significativa en sus disputas la lucha por un hábitat digno. El caso de mayor relevancia lo protagoniza el Frente Popular Darío Santillán, que surgió en Argentina en el año 2004, y que se autodefine como un movimiento social y político, multisectorial y autónomo. Esta organización llevó adelante en el GSMT acciones directamente vinculadas con la mejora del hábitat mediante tomas de tierra y mapeos colectivos de los integrantes de su organización (la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónoma), buscando colectivizar demandas y proyectos a escala metropolitana. No obstante, el desarrollo de estas medidas aún no tuvo un impacto social de peso.

Finalmente, es preciso destacar que en los últimos dos años surgieron en Tucumán -y principalmente en el aglomerado- otros movimientos sociales como La Hermandad de los Barrios o las Madres del Pañuelo Negro, vinculadas, sobre todo, con la lucha contra las adiccio-nes, principalmente contra el consumo de pasta base de cocaína (conocida popularmente como "Paco"). El consumo de drogas, aparentemente desvinculado de las transformaciones en el hábitat, tiene impacto en las dinámicas barriales internas y en las intensas luchas por la reapropiación del espacio -principalmente público- como mecanismo de resistencia al avance de este nuevo fenómeno que profundiza el estado de alienación y aislamiento de los sectores populares. En este sentido, estas nuevas organizaciones de base se unen con una misma consigna: gestionar diversas demandas que expresan la necesidad urgente de medidas profundamente vinculadas con la mejora del hábitat en asentamientos informales, teniendo en cuenta que la aplicación de estas medidas contribuirá significativamente en la lucha contra el avance de la droga en los barrios.

Refexiones fnales

Como principales aspectos para rescatar del estudio desarrollado, se destaca que en ambos aglomerados disminuye el ritmo de crecimiento de las urbanizaciones informales durante el período 2003-2014, a partir de la ejecución de vivienda pública destinada a los sectores populares. Sin embargo, a pesar de estos cambios se continuó profundizando la división social del territorio.

El clásico modelo de crecimiento centro-periferia avanzaba con la localización de asentamientos informales precarios formando cinturones de pobreza en toda el área de expansión urbana, que inicialmente y en parte se consolidaron. No obstante, esta situación quedó atrás, y se sustituyó por nuevas estructuras insulares y modelos urbanos basados en un tipo de sectorización en el que los pobres urbanos terminan recluidos en núcleos de la ciudad prácticamente encerrados y fuertemente estigmatizados. De esta forma, es posible advertir cómo desde el propio Estado se promueve el surgimiento de las denominadas no go areas o áreas impenetrables. La localización concentrada de los sectores populares alejados del centro urbano tradicional (que aglutina la mayor parte de equipamientos y servicios urbanos) y del resto de los sectores sociales con ingresos medios y elevados no hace más que poner en evidencia la asociación entre los intereses privados del mercado y las políticas públicas, que tienden a diseñar ciudades en función de la demanda de los grupos con elevado poder adquisitivo.

Ambos aglomerados presentan procesos diferentes en cuanto a la dinámica social capaz de resistir y proponer medidas superadoras de carácter estructural vinculadas con la mejora del hábitat. Mientras el caso jujeño representa uno de los ejemplos de mayor peso a escala nacional, el tucumano lo hace en mucha menor medida, y evidencia -como particularidad- respuestas incipientes al problema de la droga.

La implementación de políticas de carácter paliativo, así como la ausencia de componentes económico-productivos alejan a las intervenciones estatales realizadas del paradigma de planificación de alcance estructural que implique transformaciones integrales y de largo plazo. Este panorama conlleva un pronóstico de deterioro inevitable en contextos sociales donde las necesidades básicas se encuentran irresueltas y las condiciones ambientales representan un riesgo permanente.

Bibliografía

ABRAMO, Pedro (2003) A cidade da informalidade. O desafio das cidades latino-americanas. Livraria Sette Letras - FAPERJ, Rio de Janeiro.

BATTEZZATI, Santiago (2014). "La Tupac Amaru: movilización, organización interna y alianza con el Kirchnerismo (20013-2011)". En Población & Sociedad Vol. 21, N.º 1. Instituto Superior de Estudios Sociales, Tucumán.

BERGESIO, Liliana; GOLOVANEVSKY, Laura y MARCOLERI, María Elena (2009) Construcción social de la ciudad. San Salvador de Jujuy desde el barrio Alto Comedero. UNJu/ Ediunju, Jujuy.

___________________________________________________________________ (2005). "Desempleo y pobreza en el conurbano jujeño. Los casos de Palpalá y Alto Comedero". Ponencia presentada en el Seminario Trayectos y Territorios del Desempleo. Sus efectos sobre los espacios regionales y locales.

BOLDRINI, Paula (2011). "Producción participativa del hábitat popular en el área metropolitana de Tucumán". Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

________________ (en prensa). "La informalidad en el Gran San Miguel de Tucumán". En

Cravino, Cristina (ed.), La ciudad (re)negada. Buenos Aires.

BOLDRINI, Paula y GÓMEZ LÓPEZ, Claudia (2014). "Influencia de la conformación urbana en las condiciones de participación popular en la producción del hábitat. El caso del área metropolitana de Tucumán-Argentina". En Revista de Geografía Norte Grande, 57. Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile.

BOLDRINI, Paula y MALIZIA, Matilde (en prensa). "El Desarrollo de la urbanización informal en el aglomerado Gran San Salvador de Jujuy (Noroeste Argentino). En Cravino, Cristina (ed.), La ciudad (re)negada. Buenos Aires.

BOLSI, Alfredo y PAOLASSO, Pablo (Compiladores) (2009) Geografía de la pobreza en el Norte Grande Argentino. Tucumán: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

CLICHEVSKY, Nora (2001). "Hábitat informal en América Latina: entre la permisividad, el desalojo y la regularización". En Revista Territorios, N.º 006.

__________________ (1990) Construcción y administración de la ciudad latinoamericana.

Buenos Aires Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo.

CRAVINO, Cristina (2012) Repensando la ciudad informal en América Latina. Universidad

Nacional General Sarmiento, Buenos Aires.

__________________ (2008) Los mil barrios (in) formales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires. Universidad General Sarmiento, Buenos Aires.

__________________ (1998). "Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones". En Neufeld, María Rosa (comp.), Antropología social y política. Hegemonía y poder: un mundo en movimiento. Eudeba, Buenos Aires.

DE MATTOS, Carlos (2010). "Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la ciudad a lo urbano generalizado". En Revista de Geografía Norte Grande, N.º 47. DI LULLO, Raúl y GIOBELLINA, Beatriz (1996) La otra ciudad, Tucumán frente al 2000. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Tucumán.

DUHAU, Emilio (1998) Hábitat popular y política urbana. Miguel Ángel Porrúa y UAM-Az-capotzalco, México.