1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento demográfico de los últimos años ha causado un importante desequilibrio entre el ámbito ambiental y el urbano. Este proceso, enunciado principalmente a partir de factores como la extensión, la consolidación y la densificación (López, Ponce, Rodríguez, C; Rodríguez, E.; Opel, 2001), está poniendo en crisis las dinámicas ambientales de la ciudad. La contaminación, el hacinamiento, la acumulación de desechos y los problemas de inundaciones son temas recurrentes en las ciudades contemporáneas. Los daños y costos ambientales que provoca dicho desequilibrio urbano-ambiental es un tema de agenda en los principales gobiernos de las ciudades actuales, donde el aumento significativo de población urbana ha provocado, principalmente en aquellas ciudades sin planificación adecuada, el colapso de los sistemas de infraestructura y saneamiento, como los mencionados.

A principios del siglo XX, 150.000.000 de habitantes vivían en zonas urbanas, lo que representaba menos del 10 % de la población mundial. En la actualidad, la población urbana en el mundo se multiplicó por veinte, para alcanzar casi los tres mil millones de habitantes, prácticamente la mitad de la población del planeta (Córdoba Hernández, 2004). Este fenómeno urbano, que se intensificó en las últimas décadas como producto de la globalización de los mercados urbanos, actuó como instrumento en el surgimiento de un gran número de asentamientos informales en áreas de riesgo, con una precaria (o nula) cobertura de servicios, equipamientos e infraestructura, o en sectores de restricciones urbanas para su ocupación.

En Argentina, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010), la población asciende a 40.117.096 de habitantes, con una densidad media de 14,4 hab. /km² (sin considerar la superficie de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur). En un territorio con altos niveles históricos de urbanización, los procesos migratorios hacia los núcleos urbanos han sido de menor impacto. Sin embargo, al crecimiento habitual de las grandes urbes, se incorporó en los últimos años un desarrollo acelerado de las ciudades medias. Dicho proceso de urbanización ha provocado, entre otras cosas, el crecimiento de asentamientos informales en las periferias urbanas y la carencia de infraestructuras sanitarias, lo que dio como resultado ciudades desequilibradas. Esta creciente desigualdad urbana se traduce en una marcada segregación socio-espacial, que supone una sectorización de los grupos sociales hacia el interior de las ciudades y atenta contra la integración y la heterogeneidad social. En este marco, los grandes problemas de carácter urbano-ambiental, en general, son el resultado de la inadecuada ocupación del territorio regida por un marco regulatorio sin gestión clara.

En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, coexisten situaciones mixtas entre las zonas de menor consolidación urbana (convivencia entre sector residencial y el productivo) y las zonas de mayor consolidación (en las que convergen básicamente el sector residencial y el terciario). La ciudad se sitúa a 60 kilómetros de la Capital Federal, conformando junto con las localidades de Ensenada y Berisso, la microrregión del Gran La Plata, con aproximadamente 790 mil habitantes (INDEC, 2010).

En La Plata —con un crecimiento y una planificación urbana que no concibe integralmente aspectos relacionados con el ordenamiento urbano y ambiental— los nuevos asentamientos formales e informales no son regulados por el ente municipal, y por lo tanto, no se garantizan óptimas condiciones habitacionales para sus habitantes. Esta situación trae aparejadas consecuencias negativas a nivel socioeconómico, ambiental y político, que afectan no solamente a la población de menores ingresos que generalmente reside en estas áreas, sino a la población urbana en su conjunto (Frediani, 2010).

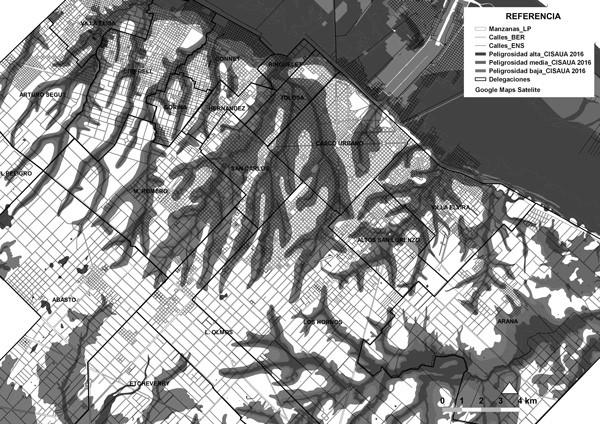

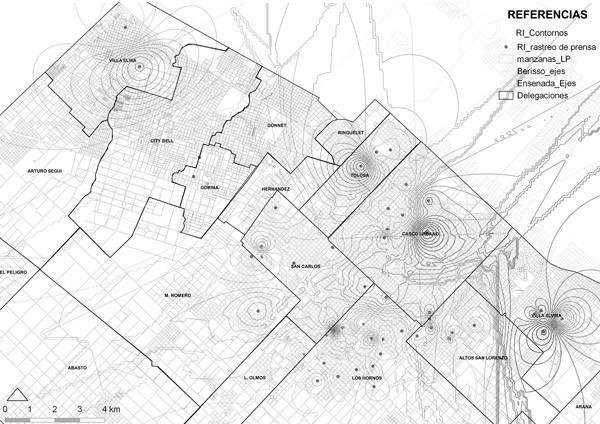

En este sentido, la ciudad objeto de estudio del presente trabajo, por sus características de crecimiento y desarrollo actual, presenta diversos sectores urbanos localizados en zonas no aptas para su habitabilidad, sometidos a importantes problemas ambientales. Existen zonas que, por su ubicación en pendientes naturales de escurrimiento (cauce natural de los diferentes arroyos que posee la ciudad), son más propensas a sufrir inundaciones y/o anegamientos de manera esporádica y habitual. En consecuencia, este trabajo plantea identificar, seleccionar y analizar, desde diferentes escalas urbanas espaciales y tipos de análisis, Áreas Homogéneas Urbano-Ambientales (AHU-A)1 afectadas por inundaciones para determinar cuáles son las causas y consecuencias, origen, permanencia y frecuencia de aquellas en las diferentes áreas identificadas. En la figura 1 se observa el casco urbano fundacional y las delegaciones municipales, que conforman la periferia de la ciudad.

2. ANTECEDENTES

El estudio de metodologías de relevamiento y diagnóstico urbano-ambiental pretende dar respuesta a los crecientes problemas que enfrentan actualmente las ciudades. La presente investigación considera los aspectos urbano-ambientales2 como la dicotomía central para el estudio de las dinámicas urbanas actuales y la calidad de vida3 de la población.

La incorporación de modelos orientados a la instrumentación de políticas públicas para la mitigación de los desequilibrios urbano-ambientales que atraviesan las ciudades contemporáneas ha encontrado un punto de partida concreto en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en el año 1992. Allí fue aprobada la “Agenda XXI”, en la que se planteó la necesidad de “elaborar metodologías apropiadas para la realización acertada de diagnósticos, evaluación y adopción de decisiones, así como replantear escenarios alternativos y reformular políticas energéticas y ambientales”. La continuidad de reuniones cumbres referidas a los problemas ambientales permitió consolidar el reconocimiento de la problemática actual y promover algunas acciones orientadas a evaluar las responsabilidades de cada Estado. En este sentido, los procesos de gestión relacionados con la planificación deben tender a preservar la calidad de vida de la población, transformándose esta última en el objetivo primordial de toda acción. En esta búsqueda, entendemos que la situación urbana y la calidad ambiental de la ciudad en general forman parte de los componentes fundamentales para llevar a cabo dicha acción.

En la misma línea, desde hace aproximadamente cuatro décadas se han comenzado a detectar fuertes desequilibrios en la integridad de los sistemas ecológicos y ambientales, situación que hizo ineludible la puesta marcha de reuniones cumbres como la Convención de Cambio Climático (CMNUCC), a través de las Reuniones de las Conferencias de Partes (COP), las cuales permitieron consolidar el reconocimiento político de la problemática ambiental y promover algunas acciones orientadas a evaluar las responsabilidades de cada país. En el año 2012, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro la conferencia denominada RIO+20, donde se planteó el objetivo de asegurar el compromiso político renovado para el desarrollo sostenible, evaluar los progresos realizados hasta ese momento, a partir de un proceso que debe ser abarcado en las principales cumbres sobre desarrollo sostenible, abordando los desafíos nuevos y emergentes.

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, a partir de la década de los 80, la internacionalización de la producción y el proceso de globalización afectaron el contexto regional y dieron origen a nuevas ciudades. De esta manera, las ciudades comenzaron a incorporarse al fenómeno de la integración internacional, y se convirtieron en los nuevos motores de la dinámica económica. El conjunto de cambios en los sistemas económicos latinoamericanos es caracterizado por la aplicación de principios neoliberales, tales como el abandono del proteccionismo a favor de una apertura económica, el proceso de privatización de las empresas públicas, el estímulo al desarrollo de las exportaciones, el llamado a las inversiones extranjeras, los diferentes pactos y acuerdos para la integración en zonas de libre comercio y de mercados comunes, así como, por otro lado, los cambios en los sistemas políticos con la redefinición del rol del Estado y los procesos descentralizadores y de renovación de los actores sociales locales (Pulido, 2004).

Después de décadas de crecimiento urbano acelerado y demandas sociales insatisfechas, la región necesita prepararse para una nueva transición urbana. El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informes completos sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas. La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad y, si bien supuso mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental. El informe presenta datos sobre población y urbanización, desarrollo económico, vivienda, servicios básicos urbanos, medioambiente, gestión de riesgo y gobernabilidad urbana.

Entre los antecedentes a nivel nacional que intentan dar respuestas a las problemáticas urbano-ambientales planteadas, se puede mencionar el documento presentado en 1998 por el “Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conformado para un espacio territorial único y de gran escala. Por otro lado, la elaboración del “Atlas Ambiental de Buenos Aires” (AABA)4 apunta a expresar la dinámica ambiental entendida como un sistema complejo de interacciones entre los componentes naturales y antrópicos. Otro ejemplo a nivel nacional es “El Plan Ambiental Rosario” (PAR)5 , el cual propone abordar la problemática ambiental como política de Estado a nivel local y metropolitano, a partir de la experiencia desarrollada en numerosas intervenciones orientadas a prevenir, mitigar o remediar el deterioro ambiental de la ciudad. Un plan ambiental que identifica las políticas y estrategias locales que consolidan la integración de la variable ambiental en la planificación y gestión local e impulsa proyectos estratégicos que aseguren la preservación de los recursos y la calidad de vida de la población.

En el ámbito local, la Universidad Nacional de La Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) lanzaron luego de la inundación sin precedentes ocurrida el 2 de Abril de 2013 en la ciudad de La Plata6 una convocatoria específica para financiar una serie de proyectos de investigación especialmente orientados a solucionar emergencias regionales, específicamente las hídricas.7 Por otro lado, el equipo de investigación de pertenencia publicó en el año 2013 el libro Calidad de Vida en el sistema urbano. Una aproximación teórica y metodológica, que plantea un sistema de diagnóstico que permite evaluar la calidad de vida urbana a partir del análisis de gran parte de los componentes de la ciudad y la calidad ambiental. La metodología permite evaluar tanto los servicios urbanos y equipamientos como los aspectos urbano-ambientales, considerando la opinión de los usuarios.

En el marco de los antecedentes mencionados, se desarrolla el estudio de las áreas afectadas por inundaciones (Áreas Inundables, AI) desde la óptica urbano-ambiental. Los principales problemas causados por las inundaciones en el ámbito urbano son derivados de la ocupación antrópica en las zonas de alto riesgo hídrico. La ubicación en sectores desaprensivamente situados, redes de infraestructura deficientes, depresiones naturales reguladoras de crecidas canalizadas, niveladas o labradas, entre otros ejemplos, denota la falla en la planificación urbana actual. Esta situación trae aparejado un importante agravamiento en las secuelas por inundación. Entre estas se pueden mencionar: evacuación de la población, deterioro en la salud por habitar viviendas húmedas o deterioradas, destrucción de viviendas y enseres domésticos, vías de comunicación interrumpidas, entre otras.

2.1. Caso de estudio: ciudad de La Plata

El conglomerado del Conurbano Bonaerense y su extremo sudeste, donde se encuentra el partido de La Plata, constituye un escenario de suma fragilidad ante fenómenos de lluvias excesivas. Se asienta sobre un sistema hidrológico de llanura donde el casco urbano y las áreas periféricas de la ciudad de La Plata se encuentran atravesados por arroyos subsidiaros del río de La Plata. El municipio de La Plata limita al nordeste con los de Ensenada y Berisso, los cuales se localizan sobre áreas aluvionales naturales consolidando las costas y generando albardones costeros. Entre las áreas urbanas de Ensenada y Berisso y la planicie alta donde se localiza la ciudad de La Plata, existen grandes extensiones de bañados, que actúan como buffers naturales. La zona presenta un período de lluvias por encima de la media histórica secular, persistente desde inicios de la década de los 70. La dificultad del relieve plano para evacuar volúmenes importantes de agua suele concurrir, junto con otros factores, al fenómeno de inundaciones y anegamientos (Arteaga y San Juan 2011).

Los problemas de inundación que tiene hoy la región se deben fundamentalmente a la falta de un plan hidráulico integral. En este se deberían considerar las siguientes cuestiones:

1) cambio climático: el fenómeno aumentó en un 30 % el porcentaje de precipitaciones desde 1990;

2) ausencia de planificación: la construcción de caminos y autopistas que perjudican el regular escurrimiento de las aguas (camino Centenario, autopista Buenos Aires-La Plata, vías del ferrocarril Roca) y las zonas donde se producen construcciones ilegales a los lados de los arroyos El Gato, El Carnaval y Rodríguez, que provocan fallas en el funcionamiento de los cursos de agua, así como el propio crecimiento urbano que densifica y ocupa suelo impermeable y

3) invernaderos impermeables: son instalados para producción hortícola y flori-hortícola típica de la zona, lo cual concentra e incrementa el caudal de agua en determinadas áreas. Cabe mencionar que si bien las inundaciones que sufre hoy en día la región son originadas principalmente por causas climáticas y edáficas, los análisis realizados permiten afirmar que las principales causas son intensamente agudizadas por factores antrópicos (Galafassi, 2004).

Ante esta situación, se pone sobre la mesa el tema del riesgo hídrico, el cual se conforma a partir de la confluencia de problemas de inundación, anegamiento y ascenso del nivel freático. Este problema adquiere mayor interés en la actualidad, debido al pronóstico mundial de incremento del nivel del mar y del régimen de precipitaciones por efecto del calentamiento atmosférico global (Hurtado, Jiménez y Cabral, 2006). Desde el punto de vista físico, las áreas de riesgo hídrico son aquellos espacios susceptibles de ser afectados por precipitaciones y desbordes de cuerpos de agua, que a su vez influyen en la posición relativa de los niveles freáticos, lo que disminuye la capacidad de almacenaje subterráneo. Las llanuras aluviales de los ríos y arroyos, las planicies marginales de lagos, lagunas y bajos son naturalmente espacios de máximo riesgo hídrico. En la figura 2 se observa la peligrosidad en el cauce de los arroyos de la ciudad. El área de mayor peligrosidad es aquella coincidente con la planicie de inundación de aquellos (CISAUA, 2016).

3. METODOLOGÍA

En este contexto, se plantea el desarrollo de una metodología basada en la identificación y análisis de Áreas Homogéneas Urbano-Ambientales (AHU-A) con problemas de riesgo hídrico, abordándolo desde el estudio en diferentes escalas espaciales, distintos tipos de análisis de la información y su integración metodológica. Dicha integración utiliza las escalas superiores de abordaje como insumo para las escalas inferiores, donde la escala más pequeña de aproximación otorga la información necesaria para comprobar y contrastar los resultados iniciales (Samaja, 1993). Se desarrollan a continuación:

1) Escala urbano-regional: se observa la problemática en todo el territorio estudiado. La información utilizada en esta escala proviene de estudios realizados anteriormente por el grupo de investigación de pertenencia en el marco de un Modelo de Calidad de Vida Urbano (MCVU) (Esparza, 2013). La problemática “Áreas Inundables” se encuentra dentro de los algoritmos de dicho modelo y ha permitido observar cuáles son las áreas afectadas.

2) Escala sectorial: se observa la problemática en una escala intermedia de aproximación (Áreas urbanas características o Áreas Homogéneas, AH).

3) Escala puntual: permite analizar el sector de mayor afectación dentro del AH.

Las tres escalas de aproximación se abordan desde diferentes tipos de análisis correspondientes a cada una de ellas. Se detallan a continuación:

1) Análisis global: identificación de áreas inundables en el contexto de la ciudad.

2) Análisis particular: evaluación de las áreas inundables en la AHU-A.

3) Análisis detallado: evaluación de las características particulares de las inundaciones en su localización individual. De esta manera, la escala urbano-regional se utiliza como “insumo” de aproximación para la detección e identificación de las áreas homogéneas urbano-ambientales de inundaciones (AHU-A). Una vez identificada, es en la escala puntual donde se realiza el análisis detallado de las problemática observada.

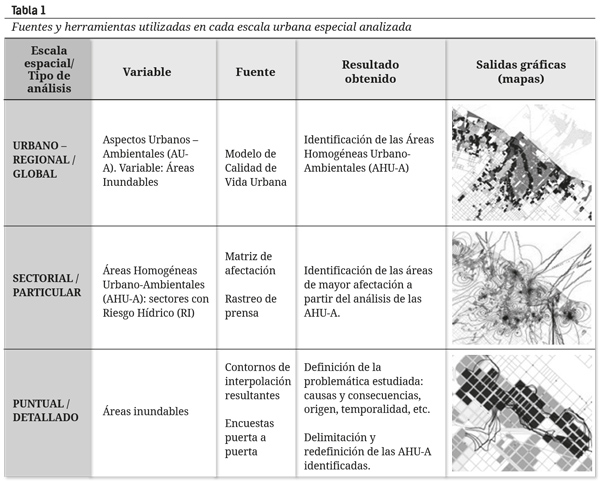

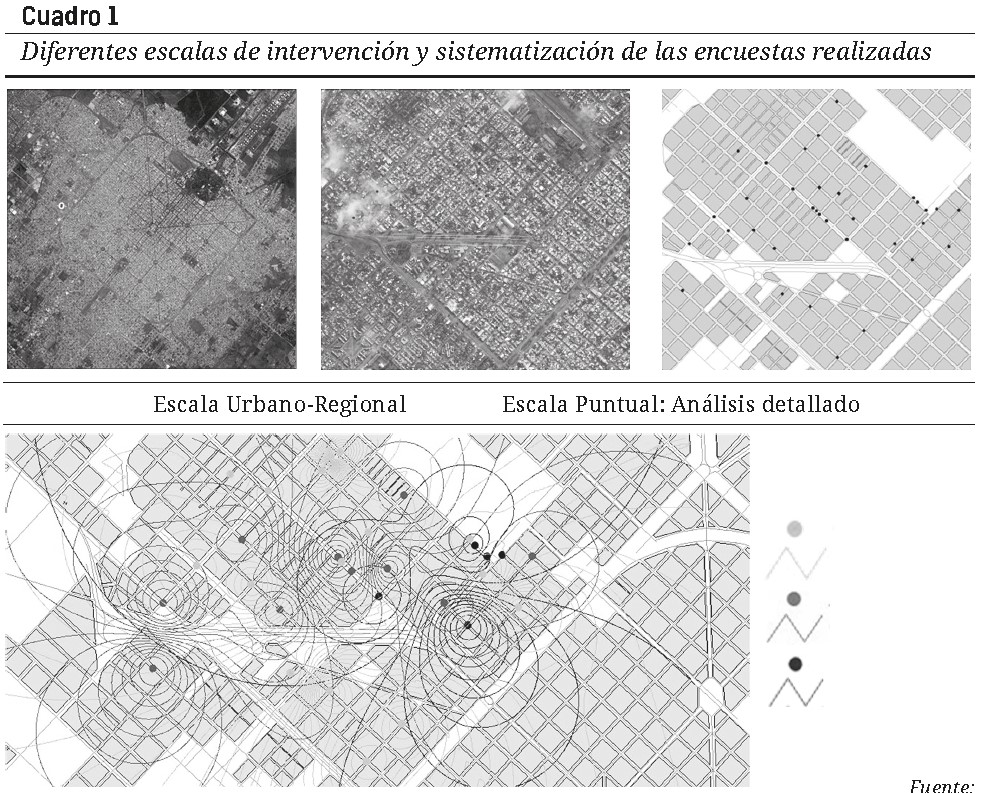

En la tabla 1 se observan las diferentes escalas espaciales y los tipos de análisis que corresponden a cada una de ellas. Asimismo, a partir de los mapas, se observan los resultados gráficos de aquellas.

4. RESULTADOS

Se presentan los resultados de la información obtenida en las diferentes escalas espaciales estudiadas. Cada una de ellas es abordada desde una fuente particular y precisa para la escala y herramientas adaptables a cada una de ellas y compatibles con el resto. Se desarrollan a continuación.

4.1. Análisis global en la escala urbano-regional

A partir del análisis global del área de estudio, se realiza la identificación de las áreas inundables en sectores con riesgo hídrico. Partiendo de la información de base perteneciente al MCVU, se construye lo que se denomina “matriz de afectación”, donde se analizan parámetros respecto de la ubicación de las áreas inundables. Para la obtención de resultados se optó por las “ponderaciones relativas” (de gran efectividad en la búsqueda de resultados del MCVU). Este sistema se instrumenta mediante la cualificación para luego establecer un “ranking” cuyo intervalo de valoración se extiende entre menos uno (-1) y uno (1). Esta ponderación incluye un análisis de cualidades —atributos de valoración— de carácter objetivo dependiente de las variables analizadas, en donde se califica cada uno de ellos y luego se establece una suma algebraica. La valoración es de carácter relativo, dado que los aspectos evaluados pueden modificar sus umbrales de valoración en función de alguna modificación en alguna de sus cualidades (esparza, 2015).

La matriz se construye a partir de una doble entrada donde se califican, por un lado, las áreas con RI con valores (-1) y aquellas sin RI con valores (1) y, por otro lado, las áreas urbanas respecto de los diferentes grados de consolidación. En este sentido, los valores se estiman en consolidación baja (-1), consolidación media (0) y consolidación alta (1). Para la calificación, se estima que en sectores de baja consolidación (periferia urbana) es donde se asienta la población de menores recursos económicos, y por lo tanto con menor grado de resiliencia (capacidad para resistir o recuperarse) (Arteaga y San Juan, 2011). Por lo tanto, para obtener el grado de afectación en relación con las áreas inundables, se establece un índice para los valores: Alto: -1; Medio: 0; y Bajo: 1, donde el grado de afectación será mayor en función de las áreas con RI identificadas y su ubicación en sectores de baja consolidación.

Como se mencionó anteriormente, el índice de valoración se realiza en función del grado de consolidación y aquellas áreas susceptibles al riesgo hídrico. Permite identificar diferentes rangos, traduciendo la integración de información en “grados de afectación”, y así determinar las áreas afectadas en el territorio estudiado. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos de la superposición de ambos parámetros y su resultado numérico, donde se han obtenido las áreas de mayor afectación. En tal sentido, el valor -2 (menos dos) indica la situación más desfavorable, aunque esto no representa que en las áreas identificadas en los valores 1 (uno) y 0 (cero) no existan áreas afectadas. Por ejemplo, en el casco urbano (valor cero) se observa un vasto sector coincidente con la cuenca de los arroyos Regimiento y Pérez, donde se perciben importantes inundaciones y sectores de anegamiento en los días de fuertes tormentas. Del mismo modo, existen zonas de afectación de envergadura en sectores de consolidación media (valor 1). Por ejemplo, delegaciones de Los Hornos, City Bell y San Carlos se encuentran fuertemente afectadas.

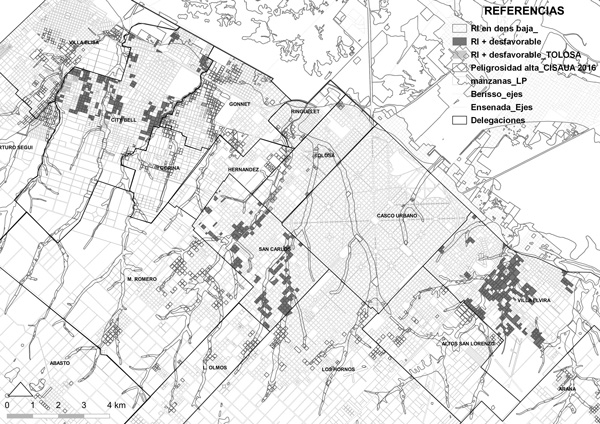

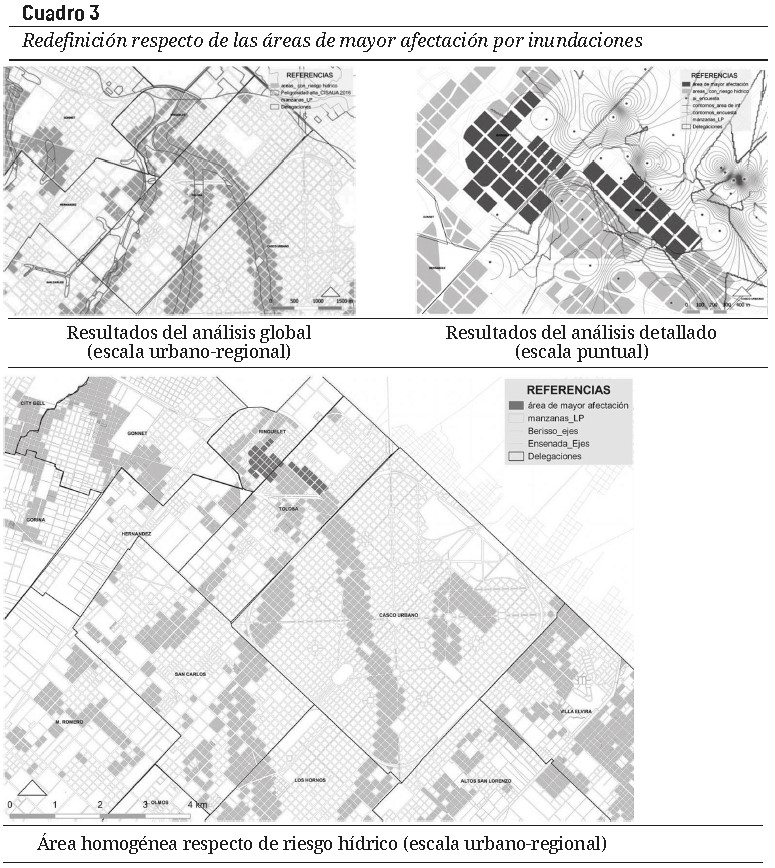

En la figura 3 se presentan los sectores de mayor afectación en recuadro punteado. En tal caso, se observa en color gris oscuro los sectores de mayor superficie de afectación, ubicados en torno de arroyos de la región (PIO UNLP/CONICET, 2016). Se advierte que la delegación de villa Elvira es la más afectada, con un área bajo RI de 2320 ha y 1794 familias asentadas en dicha área. Luego le sigue City Bell con una extensión de 1930 ha y 245 familias y San Carlos con 1590 ha y 894 familias (Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, RPPVAP, 2016).

En color gris claro se observan los sectores afectados ubicados en la delegación de Tolosa. Se remarca esta situación, ya que el sector fue fuertemente vulnerado por la inundación sin precedentes ocurrida en el año 2013. Si bien no es de las áreas de mayor afectación en cuanto a la superficie en riesgo, fue de los sectores de mayor gravedad en cuanto a las características de la inundación (por ejemplo, la altura que alcanzó el agua en el interior de las viviendas). Asimismo, por ser una zona de vasto desarrollo en el equipo de trabajo de pertenencia, se considera conveniente continuar con su desarrollo.

4.2. Análisis particular para la obtención de AHU-A de áreas inundables

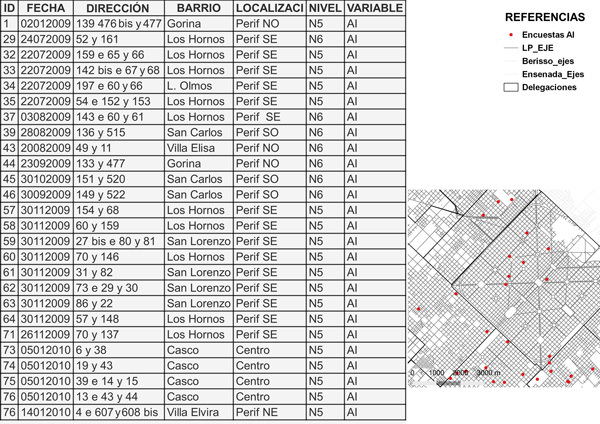

Las Áreas Homogéneas Urbano-Ambientales (AHU-A) se constituyen por la combinación de la información obtenida en la escala urbano-regional (resultados desfavorables de la matriz de afectación, “valor 2”) y la opinión de los habitantes respecto de las inundaciones percibidas en su barrio. Para la obtención de dicha opinión, se recurre a la recopilación y sistematización de información proveniente del rastreo de prensa. La fuente utilizada fue el periódico “El Día”8 , tanto en soporte papel como electrónico9 donde su editorial organiza un apartado sobre las problemáticas a nivel regional, y se establece un orden de prioridades de las necesidades de los habitantes. El diario presenta una sección, denominada “Defensor de los vecinos”, organizada en un apartado de problemáticas urbanas, donde se establece una serie de demandas específicas. La información obtenida sobre la opinión de los habitantes admite georreferenciación espacial, puesto que la noticia periodística explicita la dirección y el barrio donde se encuentra el habitante entrevistado. Por lo tanto, cada una de las opiniones se convierte en un punto con información territorial. En la tabla 3 se observan los puntos georreferenciados en el territorio, y la izquierda, la información contenida en ellos.

En cuanto a su sistematización, la herramienta utilizada permite obtener resultados de interpolación de los puntos que contienen la información (método de interpolación IDW, Gravitacional o Inverso de la distancia, perteneciente a las extensiones del QGIS). Este proceso permite conseguir contornos que delimitan, en una primera instancia, las áreas mencionadas. Esas áreas surgen cuando diferentes puntos que poseen el mismo parámetro de información —por ejemplo, altura de la inundación— se encuentran próximos entre sí, otorgando una situación de homogeneidad a un sector de territorio. Es decir, los contornos permiten determinar las zonas de mayor afectación de acuerdo con la opinión de las personas, lo que posibilita delimitar el área aproximada del territorio en donde se encuentra la problemática.

En la figura 4 se observan los contornos resultantes de la interpolación realizada. Presenta la cercanía de puntos con igualdad de información respecto de la ocurrencia de inundaciones, lo que permitió reconocer las áreas de afectación. Se observa como las áreas más afectadas aquellas ubicadas en las delegaciones de Tolosa y villa Elvira y en el casco urbano. En este trabajo, a modo de ejemplo metodológico, se presenta a continuación el estudio del AHU-A identificada en el sector de la delegación de Tolosa.

4.3. Análisis detallado para el estudio de las AHU-A de inundación

El análisis detallado de las AHU-A, se realiza para poder reconocer especificidades sobre el origen, las causas y las consecuencias de las inundaciones. Para ello, se propone el relevamiento de la opinión de los habitantes afectados a partir de encuestas, como un instrumento de registro, medición y corrección de la información obtenida en el análisis particular.

Estudios provenientes del campo de las Ciencias Sociales, como la Geografía, la Psicología o la Sociología reivindican desde hace décadas la necesidad de considerar el plano subjetivo de la realidad espacial. Un claro ejemplo, proveniente de la Geografía —conocida como Geografía de la Percepción y del Comportamiento—, apunta a complementar la observación del territorio desde puntos de vista diversos, indagando sobre aspectos menos conocidos pero no por ello menos verdaderos. Según Spagnolo (2012), las fuentes utilizadas para comprender ese espacio “subjetivo, interiorizado, percibido, vivido e individual” son distintas de las tradicionales de la Geografía, y se basan en las encuestas de percepción espacial y en los mapas mentales. Por ello, como cualquier herramienta para ser aplicada, la encuesta de percepción debe ser representativa y capaz de procurar los datos necesarios como para activar los medios de representación territorial. La estructura del cuestionario debe ser clara, y los temas tratados deben ajustarse a la realidad de cada grupo social.10

La encuesta puerta a puerta que se realizó entre marzo y agosto del año 2014 se estructuró con el objeto de obtener información actualizada y calificada sobre los episodios de inundación que ocurren o han ocurrido en el área de estudio. Dichas encuestas, fueron territorializadas y sistematizadas a través herramientas de sistema de información geográfica (SIG), lo cual permitió construir una base de datos donde —de la misma manera que en la escala urbano-regional— se aplicó una escala arbitraria de afectación, frecuentemente utilizada por los investigadores sociales: Muy Grave / Grave / Poco Grave, para indicar, a partir de las respuestas dadas, grados de afectación. Así pues, las preguntas de la encuesta hacen referencia —a modo de índices e indicadores— a los siguientes ítems: 1) causa: existe/no existe: red cloacal y/o pluvial, infraestructura vial, limpieza de zanjas y desagües, otras; 2) ubicación: en torno a la vivienda, a 100 m, a 200 m, a 300 m o más; 3) afectación: muy grave, grave, poco grave y 4) frecuencia de ocurrencia: muy corta, corta, larga, muy larga. Por lo tanto, los indicadores de cada una de las variables analizadas exponen el tipo de afectación al cual es sometido el habitante encuestado. A partir del análisis de estas variables se puede determinar cómo/ cuándo y de qué manera se inunda o se ha inundado el área donde viven la población afectada.

En este sentido, al igual que en el caso de la delimitación de las áreas homogéneas urbano-ambientales, la utilización de los contornos —herramienta del GIS— posibilitó obtener resultados espaciales respecto de las variables estudiadas y conocer la extensión territorial de la afectación del área inundable. En este caso, los contornos permitieron reconocer las zonas de afectación en relación con una causa particular, y establecer una conjunción de datos que referencian situación homogénea en el área estudiada.

4.3.1. Análisis detallado en el AHU-A identificada en Tolosa

La periferia del sector norte de la ciudad, donde se encuentra ubicada la delegación de Tolosa, se desarrolló como promoción de las vías de comunicación que existen entre la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires (ver figura 1). Esta dinámica impulsó un importante incremento en la ocupación del suelo urbano, principalmente del sector residencial, pero sin ninguna regulación clara. Parte de los nuevos asentamientos —tanto formales como informales— se localizaron en sectores propicios a inundaciones.

Uno de los ejemplos de esta situación toma lugar en torno al arroyo El Gato, cuya cuenca es la más importante del partido, ya que en ella residen más de 380.000 personas (San Juan, Santinelli y Pérez, 2013). Ante este escenario, se reconoce ese sector de la delegación de Tolosa como un escenario complejo para ser abordado. El sector estudiado presenta asentamientos de clase media y baja; estos últimos se encuentran principalmente localizados en los márgenes de dicho arroyo y, consecuentemente, expuestos a las sistemáticas inundaciones y desbordes.

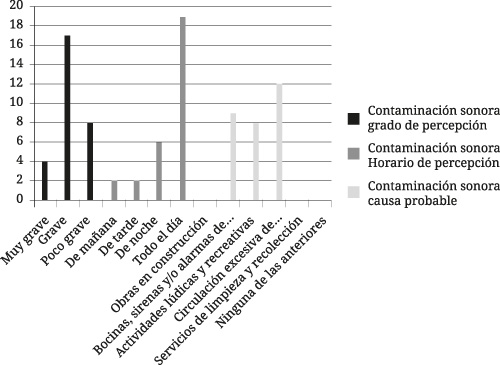

En cuanto a las encuestas, se tomó una muestra suficientemente amplia y homogénea para que los resultados obtenidos presenten la mayor fiabilidad posible y para que las conclusiones puedan considerarse significativas. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 75 % y un error muestral del 4 %11 , se realizaron 35 encuestas en el sector estudiado. Se estructuraron respecto de 1) el grado de percepción respecto de la ubicación de la problemática; 2) la frecuencia de las últimas inundaciones; 3) la causa posible de dicha problemática.

A partir de la sistematización se concluye que el 89 % de los encuestados respondieron que percibían “áreas inundables”. De ese porcentaje, el 55 % considera que son “muy graves” las inundaciones que ocurren en el área descripta, y que es una problemática que los aqueja principalmente en una frecuencia “corta”. Es necesario resaltar que un porcentaje similar de encuestados percibe que la frecuencia es “muy larga”, seguramente debido a la ubicación puntual de los encuestados respecto de las zonas de mayor anegamiento durante los días de lluvias intensas.

Por otro lado, en relación con los parámetros analizados respecto de las causas que generan las inundaciones —según la opinión de los habitantes—, en primer lugar se encuentra la falta y falla en los sistemas de la red pluvial (48 %), que junto con aquella relacionada con la falta y falla de zanjas y desagües —como zanjas o bocas de tormenta— (32 %) complementa las principales causas de dichas inundaciones. Por último, el 16 % de los encuestados percibe que la razón por la que ocurre esta situación es por el estado de las calles y avenidas y su consecuente anegamiento en los días de lluvia. El 4 % restante no considera ninguna de las anteriores como razones para la generación de inundaciones. En el gráfico 1 se observan dichos resultados, traducidos en barras porcentuales.

En el cuadro 1, se presenta 1) el área identificada en el análisis global (escala urbano-regional), 2) la imagen aérea del área identificada; 3) la ubicación de las encuestas realizadas, representada por medio de puntos —estas últimas en escala puntual— y 4) la sistematización de las encuestas en función de las diferentes causas percibidas por los habitantes en relación con las zonas de inundación.

El análisis detallado realizado luego de la superposición de información permitió determinar que la principal causa de las inundaciones se debe a la falla de los sistemas de drenaje por la falta de limpieza. Se observa un sector central donde la causa de las inundaciones se encuentra relacionada con la limpieza de los sistemas de drenaje (red pluvial) que provoca colapsos en el escurrimiento superficial del agua de lluvia (ver cuadro 1, puntos y contornos gris claro). Asimismo, en uno de los extremos del área la causa de las inundaciones percibida se debe principalmente al estado de la infraestructura de calles y banquinas. Como parte del mismo problema, pero haciendo hincapié en la falla del sistema integral de desagüe, se observan de manera dispersa las percepciones territorializadas en gris oscuro.

4.4. Integración de información de las diferentes escalas espaciales

Los resultados del análisis detallado permitieron determinar en el AHU-A identificada cuál es el sector de mayor afectación según la opinión de los habitantes, y en consecuencia, proponer lineamientos de mitigación de estas de acuerdo con el grado de afectación en próximos trabajos. En tal caso, los contornos sirvieron para determinar el área de influencia de dicha afectación, donde quedó señalado que las opiniones más desfavorables delimitan un área de afectación de 57138, 37 m2, comprendida entre las delegaciones de Tolosa y Ringuelet.

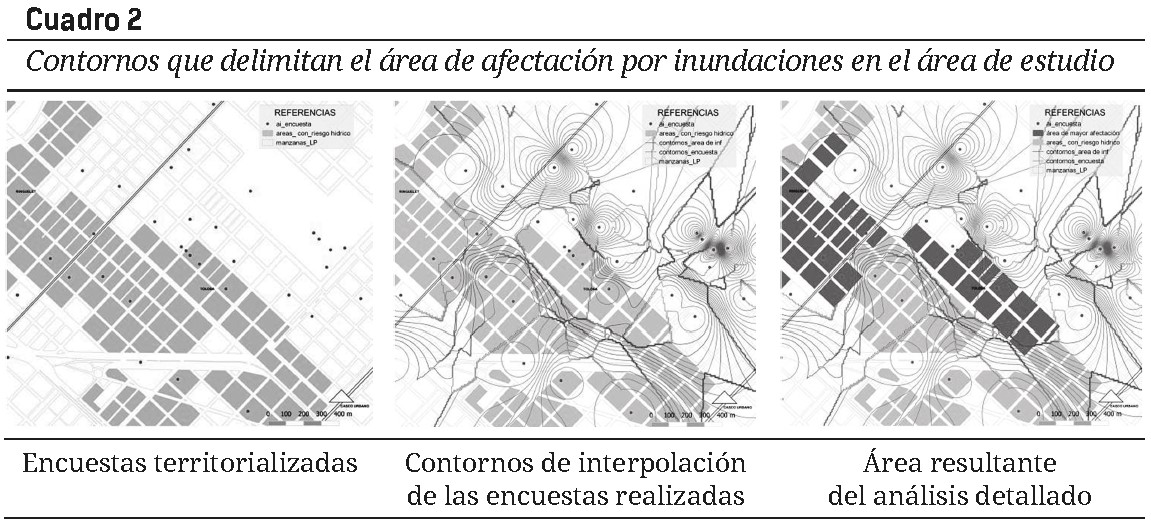

En el cuadro 2 se observa el análisis detallado de las encuestas realizadas en el sector de estudio. En color gris claro (figura A), se observan las áreas con riesgo hídrico, así como las encuestas realizadas (representadas por puntos). En la figura B se observan los contornos resultantes respecto de la cercanía de respuestas desfavorables (“Muy Grave”) y, por último, en color oscuro (figura C) se define el área homogénea de afectación por inundaciones.

Cuadro 2Contornos que delimitan el área de afectación por inundaciones en el área de estudio.

Fuente: elaboración propia

A modo de síntesis, es necesario recalcar que este tipo de metodología requiere un trabajo de sistematización actualizado, ya que la opinión se utiliza como modo de corrección de los datos estadísticos. De esta manera, a partir de la opinión de las personas, se determina el área de mayor afectación, su extensión y cuáles son las causas y consecuencias de las inundaciones, parámetros que permitirán en trabajos posteriores definir lineamientos de mitigación y mejoramiento en correspondencia con la gravedad que reconocen los habitantes.

En el cuadro 3 se observa el área de afectación por inundaciones a partir de la superposición del área de riesgo hídrico con aquellas zonas inundables por el cauce natural de los arroyos de la región, el resultado del análisis detallado luego de la sistematización de las encuestas y, finalmente, la redefinición del área estudiada.

5. CONCLUSIONES

En la concepción del crecimiento urbano, existen numerosos criterios, económicos, políticos y sociales, que generalmente son aplicados desde una visión desarrollista, de planificación y repetición de pautas ya adoptadas. Por lo general, la posición de los tomadores de decisiones prima por sobre la dimensión de la propia comunidad, sin ofrecer mecanismos para un hábitat sano, digno y estable, no solo desde las condiciones físicas de los territorios que habitan, sino como parte de estrategias que consideren las necesidades “reales” de los habitantes. Si bien los planes participativos se insertan en esta línea, muchos de ellos quedan vinculados solamente a una porción social y/o territorial de la ciudad.

La propuesta central de este trabajo es la de desarrollar e implementar una metodología capaz de comprender en forma integral las condiciones de vida y necesidades de la población, no solo a partir de la concepción territorial (como los asentamientos formales e informales), sino desde la visión del propio habitante, reconociendo en detalle su opinión e integrándola como parte fundamental de dicha metodología, en cada uno de los estamentos propuestos (diferentes escalas espaciales de la ciudad y los tipos de análisis correspondientes a cada una de ellas). Se entiende que además la ciudad es un ámbito complejo, y debe ser estudiada de manera multidimensional en forma interdisciplinaria, según el ámbito (público o privado) donde se desarrolle, reconociendo que dicha metodología permite incorporar tanto información objetiva como subjetiva (opinión), de acuerdo con las necesidades de aplicación de dicho ámbito.

El trabajo de investigación presente ha permitido obtener resultados, a partir de los cuales se puede comprender la problemática de las inundaciones de los diferentes sectores afectados en el ámbito urbano-ambiental de la ciudad. Como se dijo, y a modo de ejemplo por ser una de las zonas de mayor afectación, se presentan los resultados del área ubicada en la periferia norte de la ciudad de La Plata, la delegación de Tolosa. Si bien puede haber tantas áreas homogéneas como sea posible, en el caso de las variables urbano-ambientales, estas indican dimensiones y caracteres de la cuestión urbana contemporánea, reconociendo las problemáticas ambientales de ella. La definición de estas áreas urbanas posibilita la visualización territorializada de la localización de situaciones “críticas” o de alto impacto, así como grados de afectación, en función de los índices involucrados.

En este sentido, la incorporación de la opinión de los habitantes permitió determinar el área específica de afectación, así como las causas principales de las inundaciones y/o anegamientos que ocurren en la zona. Específicamente, se determinó que la falla en el sistema de drenaje y desagüe, así como el mal desempeño del sistema de infraestructura integral en el sector, es la principal causa. Reconociendo esta situación, la próxima etapa de trabajo será la de elaboración de propuestas de mejoramiento o mitigación, teniendo en cuenta las diferentes zonas en función de los distintos grados de afectación identificados.