Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios Socioterritoriales

versión On-line ISSN 1853-4392

Estudios Socioterritoriales vol.15 Tandil jun. 2014

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-2012)

Territorial dynamics of the argentine´s automotive industry (1990-2012)

Donato Laborde, Matías(*)

(*)Licenciado en Geografía. Doctorando en Geografía. Becario tipo II del CONICET. Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos. FAU, Universidad Nacional de La Plata.

Calle 47, Nº162, (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina

donatolaborde@hotmail.com

Recibido: 30 de julio de 2013

Aprobado: 23 de junio de 2014

Resumen

El presente trabajo propone contribuir al análisis de las dinámicas territoriales vinculadas al funcionamiento de la industria automotriz argentina en los periodos de la convertibilidad y post convertibilidad. En este marco, se analizarán las principales características de la industria automotriz teniendo en cuenta las políticas públicas, las diferentes estrategias desplegadas por las empresas y los intercambios comerciales, asimismo se utilizan fuentes estadísticas del INDEC, la AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes) y ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores).

Palabras clave: Industria automotriz; Dinámicas territoriales; Empresas multinacionales

Abstract

The present work proposes to contribute to the analysis of the territorial dynamics linked to the functioning of argentine automotive industry bearing in mind the publics policies. The different strategies deployed by the companies and the commercial exchanges, also, it will work with statistical sources of the INDEC, AFAC and ADEFA.

Keywords: Automotive industry; Territorial dynamics; Multinational companies

Introducción

El proceso de globalización trajo aparejado nuevas modalidades y relaciones de producción con fuerte peso de la tecnología, la ciencia y el capital. Las estrategias de las empresas globales vinculadas a los recientes avances científico-técnicos propios del periodo denominado técnico científico informacional (1) (Santos, 1996: 198) permitieron a escala mundial la separación territorial de las etapas que integran el proceso productivo.

Visto como un proceso histórico, se considera al espacio geográfico como un enrejado de divisiones territoriales del trabajo, sinónimo de territorio usado (Santos y Silveira, 2001). Constituido por lo material y por lo inmaterial, el espacio está formado por los sistemas de ingeniería o las infraestructuras, la distribución de la industria, la estructura normativa, la legislación, lo fiscal y lo financiero. Estos contenidos se distribuyen de forma desigual y selectiva en el territorio, creando jerarquías entre los lugares.

De esta manera, el territorio es una categoría compleja que presupone un espacio geográfico apropiado socialmente, y estos procesos de apropiación determinan la dinámica territorial, entendiendo por tal a: "un conjunto de procesos sociales, desiguales y contradictorios, en los cuales, bajo determinadas relaciones de poder, los diferentes actores disputan y reconfiguran -simbólica y materialmente- el territorio a diferentes escalas, en un periodo determinado."(Cisterna, 2011).

Así, las empresas al localizarse modifican el contenido y también la función de los lugares; y a pesar de que se implanta una sola parte de todo el circuito productivo, poseen el poder de cambiar la estructura del consumo de una ciudad, como también alterar el uso de redes e infraestructuras, alterando viejas o estableciendo nuevas dinámicas territoriales.

En este marco, el objetivo principal del presente trabajo propone contribuir al análisis de las dinámicas territoriales vinculadas al funcionamiento de la industria automotriz argentina en los periodos de la convertibilidad y post convertibilidad. En este marco, se analizarán las principales características de la industria automotriz teniendo en cuenta las políticas públicas, las diferentes estrategias desplegadas por las empresas y los intercambios comerciales. Para ello, se utilizaron datos que provienen de fuentes estadísticas del INDEC, la AFAC y ADEFA.

La inserción económica de la Argentina y el peso de la industria automotriz

Desde hace más de seis décadas, el desarrollo de la producción automotriz en la Argentina se llevó adelante a partir de políticas específicas que posibilitaron la instalación y reproducción de un entramado de empresas. Esta industria forma parte del proceso que se inicia con la política de sustitución de importaciones en los años 1930 (2). De esta manera, la industrialización se volvió un vector interno de la organización del territorio nacional y es una de las variables clave del periodo hasta mediados de la década de 1970.

Nuestro país se caracteriza por poseer una inserción dependiente en la economía mundial (Marini, 1973; Rofman y Romero, 1973: 43). En los años 1970 del siglo pasado, se inicia un plan económico de carácter neoliberal que, a su vez, comienza a quebrar las bases que permitieron un desarrollo económico anclado principalmente en la industria. Este proceso se profundizó en los años 1990 bajo las políticas de ajuste y el plan de convertibilidad, forzando la desaparición de empresas nacionales y favoreciendo la extranjerización de la economía (Basualdo, 2003).

Las políticas de desregulación y apertura de la economía aplicada en la convertibilidad, así como de privatización de servicios públicos a principios de los años 1990 coincidieron con el proceso de integración del MERCOSUR (3). Estas medidas de corte arancelarias permitieron y generaron condiciones atractivas para las nuevas modalidades productivas de firmas trasnacionales.

El régimen automotriz del año 1991 en el marco del Mercosur

A partir de la aplicación de políticas macroeconómicas enmarcadas en el plan de la convertibilidad, se profundizó la apertura comercial de la Argentina, se realizaron rebajas de aranceles para la exportación y se eliminaron protecciones. En este contexto, la industria automotriz tuvo sus particularidades que se manifestaron a partir de la sanción del régimen automotriz del año 1991 (4).

Pocos meses después de la implementación del plan de convertibilidad -abril de 1991-, sostenido en la Ley de Convertibilidad, el decreto de desregulación de la actividad económica y la política de privatizaciones de los activos públicos, se lanzó en diciembre de ese mismo año el régimen especial para el sector vía Decreto Nº2677-91 (Tomadoni: 2009).

Mediante este régimen se otorgó a las terminales localizadas (o prontas a hacerlo en el país), una reserva parcial de mercado, a través de un sistema de cuotas de importación de vehículos completos. Pero como contrapartida se requería de las terminales un proceso de modernización, reconversión y especialización de sus plantas, modificaciones que sólo podrían ser cubiertas a través de fuertes inversiones.

En sus inicios, el régimen automotriz tenía como objetivos la especialización y el incremento de las escalas de producción, pero al facilitar la radicación de nuevas empresas, el objetivo originario se desvirtuó. Las firmas comenzaron a producir nuevos modelos y algunos de ellos se fabricaban tanto en Argentina como en Brasil, en detrimento de la especialización y la escala, perjudicando la complementación productiva.

Los aspectos fundamentales del régimen se concentraban en una liberalización considerable de la importación, sostenida tanto por la propia política cambiaria, como por un régimen de compensación que favorecía un amplio acceso a aranceles preferenciales para las fábricas instaladas en el país, en la importación de autopartes y vehículos terminados (Cantarella, Katz, Guzmán: 2008).

Estos incentivos se mantendrían hasta 1994 y luego se incrementaría según una formula gradual de convergencia de modo tal que para el año 1999 el arancel fuese del 20%, mientras que aquellas terminales que tuviesen filiales en Brasil seguirán, según las normas generales del Mercosur, importando libremente sin arancel desde fines de 1994 (Tomadoni: 2009). Bajo este marco regulatorio, las ensambladoras debieron presentar sus planes de inversión, de lanzamiento y discontinuación de modelos, la proyección de sus balanzas de intercambio con Brasil y con otros países extra-área.

Como se preveía, durante la década de 1990 la industria automotriz realizó importantes inversiones, se construyeron y ampliaron plantas automotrices y de autopartes, aunque estas últimas en su mayoría eran empresas de origen extranjero. Con estas inversiones y debido a las nuevas condiciones económicas se fue desestructurando el entramado de autopartes de origen local, que no pudieron sobrevivir frente al nuevo escenario de competencia.

Esta situación se reafirma a través de la inversión y localización de empresas transnacionales que alguna vez estuvieron en el país como General Motors y Chrysler, y algunas que llegan por primera vez, como el caso de Toyota. Así mismo, Renault, Fiat, Ford y Volkswagen retoman el control de los paquetes accionarios de las empresas que fabricaban bajo su licencia, realizando también fuertes inversiones. Este relanzamiento está directamente vinculado con la posibilidad de exportar hacia los otros países integrantes del Mercosur como también la estimación de un crecimiento del mercado interno ante la política de rebaja de precios para el consumidor final.

En esos años el contenido local se medía sobre el valor del vehículo contabilizándose el valor agregado de la terminal como contenido local; la medición era en términos de máximo importado (40%) y las piezas importadas desde Brasil, compensadas con exportaciones, eran consideradas nacionales. En cuanto a los aranceles de las partes, aquellas de extrazona utilizadas para la producción se podían importar al 2% y las provenientes de Brasil al 0%.

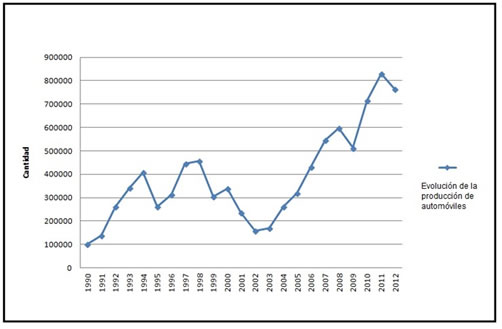

Como se observa en el Cuadro N° 1, la puesta en marcha del régimen automotriz condujo a un importante aumento de la producción de automóviles ensamblados en la Argentina, pasando de producir 138.958 autos en 1991, al record de 1998 con 457.956. Como puede deducirse de lo expuesto, el régimen era acorde a la estrategia de internacionalización e integración desplegada por las automotrices, que podían diseñar su producción regional disminuyendo los costos.

Cuadro Nº1. Producción de Automóviles por año

Fuente: Elaboración propia a base de datos de ADEFA.

En contraposición al crecimiento del ensamblaje de autos se produjo un aumento de las importaciones de insumos que generó una reducción de la cantidad de proveedores nacionales, convirtiendo al sector autopartista en el elemento central de la desintegración de la industria automotriz de la Argentina, cabe mencionar que este sector soporta alrededor del 70% del coste del vehículo, representando el mayor valor agregado del proceso productivo.

La crisis del régimen automotriz y la relación con Brasil

Hasta mediados de los años 1990 el comercio bilateral se basó en el libre acceso de Argentina al mercado brasileño, a diferencia de este último, que estaba sujeto a un régimen de compensación para el acceso al mercado argentino. Esta situación cambió cuando en 1995 Brasil introdujo una extensa norma que denominó Medida Provisoria, tendiente a igualar la política sectorial aplicada en Argentina con miras a fomentar el sector. A partir de entonces, estableció un sistema promocional simétrico al argentino basado en la compensación del comercio con aranceles preferenciales, que se constituyó en el nuevo régimen automotriz brasileño (Cantarella, Katz, Guzmán: 2008).

En 1996 Brasil otorgó subsidios e incentivos federales, estaduales y municipales para la atracción de capitales; inversiones que generaron distorsiones competitivas abriendo un nuevo periodo de conflictos y disputas entre ambos países. Hacia fines de 1998 aparecen los primeros síntomas de la crisis del sector, cuando el llamado efecto caipirinha, proveniente de Brasil, y la posterior devaluación del real en el año 1999, perjudicaron la producción de las ensambladoras automotrices de Argentina. Como consecuencia, cayeron las exportaciones hacia el país vecino y la producción debió volcarse hacia el deprimido mercado interno.

Finalmente, el plan neoliberal entra en una recesión económica a fines de los años 1990 que desencadena una aguda crisis en el año 2001. Con la consiguiente salida de la convertibilidad, asistimos en el año 2002 a un nuevo modelo denominado neodesarrollista, que establece una política económica sostenida en tres grandes pilares: un dólar caro y estable, crecimiento salarial no mayor al crecimiento de la productividad laboral y un superávit fiscal del Estado (Feliz y López: 2012). Esto permite a la economía local, fuertemente globalizada y extranjerizada, recuperar la tasa de beneficio de las empresas y poder exportar la producción. En este contexto, el sector automotriz como parte de la cadena de producción de mercancías a escala global, vuelve a mostrar a partir del año 2004 un dinamismo y crecimiento exponencial.

Estrategias de las multinacionales automotrices

A partir de los cambios en el funcionamiento de la economía y de la organización industrial a escala global, que David Harvey (1998) llama transición del Fordismo a un régimen de acumulación flexible, se han dado verdaderas mutaciones en las modalidades productivas y estrategias de las empresas. Las características más destacadas son la deslocalización y fragmentación espacial de la producción, la necesidad de entregas justo a tiempo, y la tercerización de ciertas actividades industriales y de servicios.

Estas empresas sustituyeron estrategias domésticas por estrategias globales, con sus consecuentes implicancias en la organización del territorio y su uso. Siguiendo a Cantarella y Katz (2008: 7), los autores hacen hincapié en la adopción de una conducta global como característica común de todas las empresas. Después de 1960, y con mayor énfasis en los años 1990, cada empresa comenzó a realizar un desplazamiento de plantas productoras a todas las regiones del mundo, planeando sus negocios a escala mundial, en busca de mayores rentabilidades y aprovechando las ventajas y bajos costos que ofrecían los países subdesarrollados.

Como consecuencia del proceso de reestructuración industrial y de las nuevas formas de producción y organización de las terminales, las empresas se convirtieron en ensambladoras que subcontratan a terceras empresas para que realicen tareas que antes se hacían dentro de las mismas. Esto implicó un cambio en las funciones, centro de comandos y organización de la producción de las empresas.

En cuanto a la localización del capital productivo en nuestro país, encontramos diez terminales ensambladores de automóviles y utilitarios, siete de ellas se ubican en el dinámico eje fluvial que abarca la Región Metropolitana de Buenos Aires (Ford, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Toyota, Honda y Mercedes Benz), como se muestra en el Mapa N° 1, una en la Región Metropolitana de Rosario (General Motors) y las 3 restantes en la Región Metropolitana de Córdoba (Fiat, Renault e Iveco).

La localización de la industria automotriz se concentró históricamente en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y sus alrededores pero, en los últimos años, una parte importante de la inversión de capital extranjero se ha establecido en el eje fluvial Buenos Aires-Rosario, con nuevas localizaciones en el norte de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Esta región constituye un lugar atractivo y de abrigo para la localización de empresas terminales como son los casos de Toyota y Honda -en las ciudades de Zarate y Campana- y Ford y Volkswagen -en General Pacheco-.

Mapa Nº1. Localización de las terminales automotrices

Fuente: Elaboración propia

Ford se localiza a principio del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, primero en el barrio de Barracas y después en la Boca, pero en 1961 inaugura su moderna planta en la ciudad de General Pacheco. Asimismo, 20 años más tarde, en el marco de la Ley N° 21.932 de reconversión de la industria automotriz, nace SEVEL Argentina en 1980, con la fusión de FIAT y Peugeot Citroën S.A., ubicándose en la ciudad Bonaerense del Palomar (Partido de 3 de Febrero). Este acuerdo finalizó en 1995 y a partir de 1999 el grupo Peugeot Citroën toma el control de la mayoría de las acciones de SEVEL.

Volkswagen también comenzó sus operaciones en nuestro país en 1980, con la compra de Chrysler Fevre Argentina, incluyendo sus dos plantas fabriles ubicadas en San Justo y Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. A mediados de 1994 Ford y Volkswagen disuelven Autolatina, asociación que funcionó entre 1987 y 1996 en Argentina y Brasil, y por último, Volkswagen construye un nuevo centro industrial localizado en la ciudad de Pacheco en 1995, equipado con los adelantos tecnológicos más avanzados, como la ingeniería robótica.

Por otro lado, se observan nuevas localizaciones, el 21 de marzo de 1997 en la ciudad de Zarate, Toyota inaugura su nueva planta, convirtiéndose en la primera terminal automotriz de origen japonés. Por su parte la empresa Honda, del mismo origen, comienza a producir a partir del 2011 en la ciudad de Campana. Estos dos ejemplos muestran los cambios en las pautas de localización industrial que se expresan a partir de un masivo abandono de infraestructuras y equipamientos industriales y una consolidación de nuevos espacios industriales en la periferia de la RMBA, particularmente en los partidos del norte (Fritzche y Vio, 2005).

De esta manera, la industria asume nuevas formas y proliferan en las zonas más dinámicas los llamados parques industriales o tecnológicos, aglomeraciones industriales planificadas, como son los ejemplos del parque industrial en el partido de Pilar o el Ãrea de promoción El Triangulo, ubicado en el partido de Malvinas Argentinas, ambos elegidos para localizarse por empresas de autopartes, fundamentalmente extranjeras, debido a ventajas y beneficios otorgados.

La dinámica de la región metropolitana en las últimas dos décadas fue liderada principalmente por la inversión extranjera directa, en cuyo marco se ampliaron plantas ensambladoras y se localizaron las nuevas plantas de Toyota y Honda. Estas nuevas localizaciones y dinámicas territoriales muestran una selectividad territorial que se manifiesta en las aéreas o puntos más modernos de la región, donde las empresas aprovechan a los sistemas de ingeniería implantados en el territorio, como son las autopistas, las rutas y los puertos, para lograr esa fluidez que buscan en el territorio. El primer puerto latinoamericano especializado en el transporte de vehículos, ubicado en Zárate, es otra muestra del proceso de modernización del territorio.

Estas estrategias por parte de las empresas y a partir del nuevo modelo de desarrollo Argentino pos-convertibilidad permitieron un crecimiento sostenido de la producción, como se observa en el Cuadro N° 2, desde el año 2004 hasta el año 2011, donde se llegó al record histórico de 828.771 autos ensamblados en el país.

Cuadro N° 2. Producción de Automóviles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Adefa e Indec

Este crecimiento en la producción de autos no se corresponde con un proceso de sustitución de importaciones de autopartes, debido a las estrategias de las terminales, a la liberación arancelaria y las políticas por parte del Estado, que resultaron insuficientes para incentivar la producción local de autopartes. El funcionamiento de este sector tiene como resultado un saldo comercial negativo que trepó del año 2003 de 560,2 millones de dólares a 8.315 millones de dólares para el año 2012. Este déficit comercial se ha incrementado sostenidamente, siendo uno de los límites que presenta el sector automotriz y que perjudica a la balanza comercial de la Argentina en su conjunto (Cuadro N° 3).

Cuadro Nº3. Saldo comercial del sector autopartistas

Fuente: Elaboración propia

El funcionamiento del sector en los dos periodos analizados manifiesta el comando global de las empresas a la hora de planificar su producción, las mismas logran imponen en el territorio nacional sus lógicas de funcionamiento y utilizan regionalmente el marco del MERCOSUR como plataforma de exportación. Estas dinámicas territoriales generaron una profundización de la desigual relación de fuerzas entre los actores y los poderes públicos, y evidencia la falta de comando del Estado frente al poder de las corporaciones. Así, algunos de los procesos analizados dan cuenta de una continuidad, y aún una profundización de dinámicas del neoliberalismo, mientras que otras han revertido la tendencia, como es la recuperación de puestos de trabajo del sector entre 2004 y 2009, pero a un costo fiscal elevado.

Aproximaciones finales

El proceso de globalización vinculado a las estrategias de las empresas globales permitió a escala mundial la separación territorial de las etapas que integran el proceso productivo. En el periodo estudiado, nuestro país modernizó el sector automotriz, recibiendo capitales que permitieron la ampliación e instalación de ensambladoras. Simultáneamente, este proceso trajo aparejado una reducción del sector autopartista local-nacional, que no consiguió posicionarse o mantenerse en el círculo de proveedores de las ensambladoras.

Las empresas automotrices utilizan el territorio como plataforma para la exportación, aprovechando las condiciones de rentabilidad que los lugares brindan. La modernización y cambio de las estrategias de las empresas, en el marco de una nueva división internacional y territorial de la industria automotriz, desplaza pretéritas divisiones de trabajo sustituyendo proveedores nacionales por proveedores extranjeros que actúan a escala global.

La estrategia territorial de las automotrices a escala global fue la desconcentración espacial de la industria. Sin embargo, en nuestro país observamos una concentración territorial en el eje Buenos Aires-Rosario, y coincidiendo con Basconcelo (2005), se profundiza la declinación de Córdoba. Se destaca la localización de empresas como Toyota y recientemente Honda, en las ciudades medias de Zarate y Campana, debido a su posición estratégica en el marco del MERCOSUR, los menores conflictos urbanos y sindicales, la mayor fluidez de sus operaciones y cercanías a nuevos puertos privados y aduanas (Carriquiriborde y otros: 2012)

Como consecuencia, la industria automotriz se encuentra más concentrada, con mayores niveles de extranjerización y mayor dependencia de Brasil, debido a nuestra posición subordinada. El proceso neodesarrollista iniciado en el año 2002 no ha podido modificar la posición y composición de los proveedores nacionales, con marcados limites para su crecimientos, expresados en el déficit comercial del sector.

La nueva industria, por su parte, no se instaló en las antiguas zonas industriales de la etapa anterior, generalmente insertas en la trama urbana, sino que optó también por radicarse en proximidades de las autopistas o en parques industriales periurbanos. La dinámica adquirida por los procesos de compra o fusión de plantas por grandes corporaciones trasnacionales, no sólo aumenta la extranjerización de la producción sino que la concentra cada vez en menos firmas, más poderosas, aumentando la desigual relación de fuerzas entre los actores trasnacionales y los poderes públicos.

A partir de los procesos analizados anteriormente, podemos observar continuidades y una profundización de las dinámicas territoriales propias del neoliberalismo en el proyecto iniciado en el año 2002 denominado neodesarrollista. Tal es el ejemplo de la complementación productiva entre las plantas de las filiales brasileñas y argentinas, en el marco de facilidades que ofrece el Mercosur, que derivó en la desaparición de una parte importante de la trama local de autopartistas durante el periodo de la convertibilidad y que provoca un significativo desequilibrio en la balanza comercial entre ambos países, situación que lejos de revertirse se ha profundizado en el neodesarrollismo.

Notas

(1) Santos (1996) define cinco períodos: 1) el período del comercio en gran escala (a partir de finales del siglo XV hasta 1620 aprox.); 2) el período manufacturero (1620-1750); 3) el período de la Revolución Industrial (1750-1870); 4) el período industrial (1870-1945); 5) el período tecnológico o técnico-científico-informacional.

(2) Siguiendo la periodización que establece Tomadoni se pueden definir cinco grandes periodos en la génesis del espacio industrial automotriz: Periodo pre-industrial (1910/1914-1953), periodo de conformación y afianzamiento del espacio industrial (1954-1975) periodo de crisis y primera apertura trunca (1975-1990) periodo de reestructuración y segunda apertura (1990-1998) y periodo de crisis y desmantelamiento del espacio industrial automotriz (1999-2004) (Tomadoni: 67:2009).

(3) En diciembre de 1994 se había arribado al Acuerdo de Ouro Preto, materializado en la Decisión 29 del CMC, el cual establecía que antes del 31 de diciembre de 1999 se debía consensuar entre todos los países del MERCOSUR: a) un Arancel Externo Común para todos los productos automotrices; b) un Contenido Regional; c) y se establecería el Libre Comercio Intrazona a partir del año 2000. Un cuarto punto definía que a ese momento se deberían eliminar los incentivos nacionales que distorsionaban la competitividad.

(4) El primer acuerdo que regula el comercio automotriz con Brasil data de 1988 y establecía cupos de intercambio para vehículos y autopartes con un arancel del cero por ciento.

Fuentes consultadas

1) INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censos Nacionales Económicos 1974, 1985 y 1994. Ministerio de Economía. República Argentina. www.indec.mecon.ar. Fecha de consulta: abril de 2013.

2) AFAC. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. www.afac.org.ar. Fecha de consulta: junio de 2013.

Bibliografía

1) BASCONCELO, José María: "Industria automotriz y territorio en los noventa: la crisis del polo industrial Córdoba, Argentina", en: Séptimas Jornadas de Presentación de Trabajos y Extensión del Centro de Investigaciones Geográï¬cas (CIG) y Primeras Jornadas Nacionales de Geografía de la Argentina y sus problemas actuales. FCH-UNICEN, Tandil, Argentina, 2006. [ Links ]

2) BASUALDO, Eduardo: "Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera", en: Realidad Económica, no. 200, 2003. [ Links ]

3) CANTARELLA, Juan; KATZ, Luis; GUZMÃN, Gonzalo: "La industria automotriz argentina: Limitantes a la integración local de autocomponentes", LITTEC. Laboratorio de Investigación sobre Tecnología, Trabajo, Empresa y Competitividad, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008. [ Links ]

4) CARRIQUIRIBORDE, Helena; DONATO LABORDE, Matías; CANCIANI, Marcos; URSINO, Sandra: "Industria, Puertos y Transformaciones Territoriales en la Región Metropolitana de Buenos Aires: continuidades y nuevas dinámicas" Caso: Zárate y Campana". Métropoles des Amériques: inégalités, conflits et gouvernance". Universidad: Université du Québec à Montréal, 2011, pp. 23-38. [ Links ]

5) CISTERNA, Carolina (coord.): Despojos. La Dinámica territorial de la Argentina posneoliberal. Mimeo, 2011. [ Links ]

6) FELIZ, Mariano; LOPEZ, Emiliano: Contradicciones, barreras y límites en la dinámica del capitalismo periférico posneoliberal neodesarrollista. Argentina 2002-2010. [ Links ]

7) HARVEY, David. La condición de la posmodernidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1998. [ Links ]

8) MARINI, Ruy Mauro: Dialéctica de la dependencia. Era, México, 1973. [ Links ]

9) ROFMAN, Alejandro; ROMERO, Luis: Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973. [ Links ]

10) SANTOS, Milton: A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção.San Pablo, Hucitec, 1996. [ Links ]

11) SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura: O Brasil: Território e Sociedade no Início do Século XXI.São Paulo. Record. 2001. [ Links ]

12) TOMADONI, Claudia:Territorio, reestructuración y crisis en la industria automotriz. Los autos nunca compran autos. Encuentro Grupo Editor. Córdoba, Argentina. 2009. ISBN 987-1432-23-2. [ Links ]