Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios Socioterritoriales

versión On-line ISSN 1853-4392

Estudios Socioterritoriales vol.19 Tandil jun. 2016

ARTÃCULO CIENTÃFICO

La heterogeneidad del bono demográfico entre los paÃses de América Latina

The heterogeneity of the bono demographic between the countries of Latin America

Fernando Manzano(*)

(*) Doctor en DemografÃa. Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) Alfonsina Storni 41 (CP 1802) Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, fernando14979@hotmail.com

Recibido: 12 de septiembre 2015

Aprobado: 17 de mayo 2016

Resumen

En la ciencia demográfica, el conocimiento de las modificaciones en la estructura de la población como resultado de las tendencias demográficas, es de larga data. Sin embargo, el concepto de "bono demográfico" que alude al aumento de la participación de los grupos en edades potencialmente productivas, como una oportunidad para los paÃses en desarrollo, fue propuesto por primera vez en el año 1998. Este trabajo promueve la duda sobre las conclusiones generales a las que hace referencia el bono demográfico. Mediante dos objetivos, el primero, es demostrar las inconsistencias teóricas del concepto del bono demográfico, y el segundo de carácter empÃrico, es visibilizar la diversidad de resultados posibles en los paÃses de la región, y la situación de ventaja estructural de los paÃses en la categorÃa de transición más avanzadas por sobre el resto de los paÃses de la región.

Palabras clave: Bono Demográfico; Heterogeneidad; América Latina

Abstract

In the science knowledge of demographic changes in the structure of the population as a result of demographic trends, is a long-standing. However, the concept of "demographic bonus" that refers to increasing the participation of the groups in ages potentially productive as an opportunity for developing countries, was first proposed in the year 1998. This paper promotes the doubt about the general conclusions that refers the demographic bonus. Through two objectives, the first, is to demonstrate the theoretical inconsistencies of the concept of the demographic bonus, and the second empirical, visibility is the diversity of possible outcomes in the countries of the region, and the situation of structural advantage of countries in the category of most advanced transition by on the rest of the countries of the region.

Key words: Demographic bonus; Heterogeneity; Latin America

Introducción

La teorÃa más utilizada dentro de las ciencias demográficas para describir el cambio demográfico de las poblaciones, es la llamada "teorÃa de la transición demográfica" (TTD). Ãsta explica las variaciones de la población a lo largo del tiempo, basándose en la evolución de las tasas brutas de natalidad y mortalidad, es decir en el marco de una población cerrada (Thompson, W. 1929; Landry, A. 1934; Glass, et al., 1965; Notestein, F. 1945; Tabutin, D. 1980). Establece que las sociedades que experimentan un proceso de modernización evolucionan desde un régimen pre-moderno de alta natalidad y alta mortalidad, hacia un estado post-moderno , en el cual ambos indicadores demográficos se presentan con valores bajos (Kirk,D. 1999). Es decir, se trata de un pasaje de elevados a bajos niveles de natalidad y de mortalidad (Torrado, S. 1990; CEPAL-CELADE. 1993).

Sus planteos básicos proponen una descripción de la evolución de la mortalidad, la natalidad y el crecimiento demográfico. Esta teorÃa se originó para definir y describir los cambios de la población de Europa y de Estados Unidos.

La división de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estimó que "tal como está, la teorÃa de la transición demográfica es una interpretación de momentos decisivos de cambios en la evolución demográfica, más que un sistema de relaciones lógicamente coherentes y explÃcitas que proporcionen una base para deducciones pertinentes y predicciones de desarrollos futuros", concluyendo con el eufemismo de que "como teorÃa, es insatisfactoria" (Arango, J. 1980:172).

Un análisis empÃrico, utilizando datos poblacionales históricos, demuestra que los cambios demográficos de muchos paÃses están lejos de poder adaptarse a la regularidad propuesta por la TTD âen especial en el caso de los paÃses de América Latina y el Caribe, en los que el factor migratorio presenta un rol importante generando diferenciaciones al interior de la región, con respecto al crecimiento poblacional y en las estructuras etarias de las poblacionesâ (Manzano, F. 2015a).

En la ciencia demográfica, el conocimiento de las modificaciones en la estructura de la población como resultado de los cambios en las tendencias de las variables demográficas, es de larga data. Sin embargo, el concepto de "bono demográfico"(1) o "dividendo demográfico"âtemática a la que dedicamos este artÃculoâ, que alude al aumento de la participación de los grupos en edades potencialmente productivas, fue concebido y presentado públicamente por primera vez en el Informe sobre el Estado de la Población Mundial del año 1998, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas bajo el tÃtulo "Las nuevas generaciones" (UNFPA. 1998). Este informe afirma que un aumento relativo de la población activa en comparación con los dependientes ancianos y jóvenes, representa una oportunidad para los paÃses en desarrollo. Las recomendaciones en términos de polÃticas aplicadas apuntan a aprovechar el tiempo de duración del periodo del llamado "bono demográfico o dividendo demográfico" para efectuar inversiones en salud y educación, acumular capital humano y asegurar que las tasas de fecundidad y mortalidad disminuyan, de acuerdo con las proyecciones. Postulando que esas inversiones estimularÃan el desarrollo económico y contribuirÃan a mantenerlo después de que la oportunidad desaparezca, aliviando la carga de una creciente población de ancianos en años posteriores.

La relación entre cambio demográfico y crecimiento económico ha ido ganando importancia en las últimas décadas a causa de las tendencias demográficas de los paÃses en desarrollo. Dichos paÃses experimentan un proceso de transición demográfica, en donde se avanza hacia niveles más bajos de mortalidad y fecundidad, produciendo un "boom" generacional que gradualmente influye en las estructuras etarias. Debido a esto, gran parte de la literatura acerca del bono demográfico se dirige hacia los paÃses en desarrollo, remarcando la oportunidad histórica de convertir la transición demográfica en beneficio económico, aprovechando el aumento significativo de la participación de la población potencialmente activa.

Este trabajo explora las diferencias en el desenvolvimiento del bono demográfico para los paÃses de la región, y nos permite dudar de las conclusiones generales a las que hacen referencia los teóricos del bono demográfico.

El primer objetivo será demostrar las inconsistencias teóricas del concepto del bono demográfico, asà como la ausencia en su definición de la incorporación de los supuestos necesarios que deberÃan incorporarse para vincular esta definición dentro del marco teórico correspondiente, que es el paradigma de la teorÃa neoclásica. Cabe destacar que en la actualidad âsiendo una herencia de tiempos muy remotosâ, existen contradicciones entre las diferentes escuelas económicas respecto a cuáles son los factores determinantes que generan el crecimiento económico. Esta problemática será desarrollada más adelante.

Mientras que el segundo objetivo expresado, será desarrollado en el último apartado, en el cual analizaremos la diversidad de resultados que surgen de los datos empÃricos de los paÃses de la región, y como los mismos se contradicen con las premisas de los teóricos del bono demográfico.

Algunas consideraciones metodológicas

El surgimiento del bono demográfico ha realizado un gran aporte, al poner nuevamente en consideración la vieja y relevante problemática entre población y economÃa.

La particularidad de la propuesta de los teóricos del bono demográfico es considerar el impacto que genera la dinámica demográfica en la estructura de edades de la población, especÃficamente el periodo en que la participación de la población potencialmente activa (en adelante PET), crece en relación al total poblacional âno el crecimiento poblacional, ni el tamaño poblacional, como se habÃa considerado en el pasadoâ, sobre el crecimiento económico.

El bono demográfico se limita a afirmar una relación mecánica âsin mayores precisionesâ entre el aumento de la participación de la PET y el crecimiento económico. Se reduce el concepto de crecimiento económico a una simple relación entre variables puramente demográficas âcuantificada por medio del indicador denominado relación de dependencia demográfica, que expresa el resultado del cociente entre población en edades potencialmente activas y la población potencialmente inactiva.

También existen en la bibliografÃa definiciones un poco más amplias âaunque no por eso menos consistentes desde el punto de vista teóricoâ, en las cuales se explica que el bono demográfico abre una oportunidad para acelerar el desarrollo, dependiendo el mismo de la adopción de polÃticas macroeconómicas que incentiven la inversión productiva, aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente económico y social estable, propicio al logro de un desarrollo sostenido. También suelen expresarse consideraciones de polÃticasnormativas para generar el contexto para que se puedan vislumbrar los efectos positivos del bono, como realizar considerables inversiones en capital humano sobre todo en los jóvenes; además de disminuir la inseguridad, la precariedad y la informalidad tÃpicas del mercado laboral. Resulta clara la falta de independencia en los hechos en estas expresiones, dado que los resultados de las polÃticas que se pretenden, tienen, de por sÃ, un alto grado de incertidumbre, por tanto, en el caso que resulten efectivas, el fenómeno del bono demográfico serÃa claramente una variable endógena âlos efectos esperados por las ventajas de una mayor proporción de potenciales trabajadores activos en relación a la población total dentro de este modelo no serÃa una variable de alta significación para generar el crecimiento económicoâ.

Se evidencia la falta de consideración de los múltiples factores que se han asociado al crecimiento económico a la largo de la historia, asà como tampoco se problematiza sobre los dilemas teóricos asociados al concepto de crecimiento dentro de la teorÃa económica.

Destacamos la omisión en la utilización del concepto del crecimiento económico de toda otra dimensión que no sea la representada por la evolución de la participación de la PET. Esta problemática es la motivación que nos ha llevado a realizar este trabajo, que tiene como objetivo reflejar las carencias teóricas y metodológicas en la definición del concepto de bono demográfico, asà como también, relevar la falta de correlación entre las afirmaciones que se realizan y los datos de la realidad para los paÃses de América Latina. Dadas las limitaciones del espacio, sólo analizaremos en términos cuantitativos la falta de coherencia en las postulaciones que hace el bono demográfico con respecto a las variables demográficas, dejando al margen la crÃtica que debe realizarse con respecto a sus profecÃas en el campo de las variables económicas âsus pronunciamientos con respecto al crecimiento del PBI, y la tendencia a la convergencia entre los paÃses de la regiónâ.

El análisis del crecimiento económico tiene su historia en el campo de las ciencias económicas y el mismo es abordado a través de una amplia cantidad de escuelas económicas.

Aunque hasta la actualidad, dentro de la teorÃa económica, no se ha alcanzado ningún consenso acerca de los factores que determinan el crecimiento económico.

Carencia de elementos teóricos en la definición del bono demográfico

Con respecto al análisis de la relación entre población y producción, esta temática ha sido central en los debates de los autores clásicos de la economÃa. Fue durante este periodo en que la relación entre ambas dimensiones tuvo la mayor importancia en las ciencias económicas, luego con el paso del tiempo fue perdiendo relevancia.

La centralidad de esta problemática, en los economistas clásicos, debe vincularse al modo de producción predominante de la época que analizaban, en la cual predominaba la producción agraria.

La herencia de estos debates ha generado diversas interpretaciones por parte de las escuelas económicas. Sin embargo, el análisis entre el crecimiento demográfico y económico no ha retomado, dentro de la teorÃa económica, la relevancia que supo tener en el pasado para los autores clásicos. Las causas de este hecho son variadas, destacamos principalmente el descenso de la participación de la producción agraria en la producción total y la especialización de la teorÃa económica en el tiempo, que fue circunscribiendo cada vez más su objeto de estudio al mercado privado. También se evidencia que con el paso del tiempo las investigaciones económicas fueron dejando de lado el análisis de la población no económicamente activa, y tendieron a concentrarse solamente en el estudio de la población que tiene un vÃnculo con el mercado laboral.

Dentro del campo económico, una de las últimas menciones positivas entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico aparece en el trabajo de Schumpeter (1963), en donde se afirma que las innovaciones en los procesos productivos generarÃan aumentos de crecimiento económico que superarÃan ampliamente al crecimiento de la población.

Más tarde, recuperando el espÃritu schumpeteriano, la economista danesa Boserup, sostiene que los cambios de población son determinantes del crecimiento económico y por tanto, existirÃa una relación de causalidad entre el tamaño de la población y las innovaciones tecnológicas (Boserup, E. 1984).

En la actualidad, con respecto a la definición de crecimiento económico, existe un menor consenso que en el pasado âaunque parece ser un secreto muy bien guardado dentro del campo de las ciencias económicasâ. Las contradicciones con respecto a cuáles son los factores determinantes que generan el crecimiento económico âtema de crucial relevanciaâ, entre las diferentes escuelas económicas han ido en aumento y sólo se han puesto de acuerdo en tratar de apropiarse del monopolio del paradigma sobre el crecimiento económico.

Uno de los problemas centrales en la teorÃa económica, son las consideraciones diversas que se hacen sobre el rol asignado al individuo y a la población, entre los diferentes paradigmas económicos. En la actualidad, esta cuestión divide las aguas entre las dos escuelas más importantes, los neoclásicos y los keynesianos.

La escuela neoclásica considera a la población como un factor productivo al igual que el capital. Su recorte metodológico de la economÃa general, reduce su campo de interés al análisis de la oferta de la economÃa, por tanto, lo único relevante es el rol de la persona como trabajador dentro del proceso de producción. Mientras que las teorÃas keynesianas se diferencian de la visión anterior por centrar su análisis en el comportamiento de la demanda agregada de la economÃa, y por tanto, la persona cobra importancia como potencial consumidor.

Conforme avanza el proceso inevitable de transición demográfica al cual se encuentran sometidos todos los paises, se produce durante un periodo de tiempo una situacion de mayor participación de la PET en el total poblacional, que corresponde al llamado bono demográfico, en esta ventana temporal se supone que se dan las condiciones demográficas para alcanzar el mayor crecimiento económico.

Según Pinto Aguirre (2011:107) "El bono demográfico se define como el beneficio económico que se deriva de un cambio demográfico. Este dividendo puede resultar en mejores[sic] de los niveles de vida, de ingresos y de consumo personal, asà con en mayores niveles de ahorros e inversiones y la posibilidad que una fuerza de trabajo productiva sea capaz de producir un mayor crecimiento económico. Para aprovechar al máximo este beneficio el gobierno debe invertir en educación y el desarrollo de recursos humanos".

Sin embargo, considerando sólo las dos escuelas principales dentro de la teorÃa económica, las conclusiones del efecto del aumento de la PET sobre el crecimiento económico, son claramente diferentes.

En el caso que utilicemos como marco de análisis el paradigma neoclásico, un aumento de la PET sobre la población total generarÃa un desequilibrio en el mercado laboral âuna situación de exceso de oferta laboralâ, dado que se supone que se producirá una autorregulación en el mercado de trabajo mediante un ajuste de precios âun descenso del salario realâ, se retorna a una nueva situación de equilibrio en este mercado. Dado que para los neoclásicos el nivel salarial está definido por la productividad, a nivel macroeconómico se producirá un descenso del nivel promedio de productividad de esta economÃa

En el mundo keynesiano, un incremento de la oferta de empleo, dado que se considera que los mercados son imperfectos, generarÃa un aumento del desempleo involuntario, debido a que no habrÃa incentivos por parte de las empresas de contratar una mayor cantidad de empleados, sino se percibe ningún cambio en el mercado de bienes y servicios, o sea para que aumente la demanda de empleo es necesario un incremento de la demanda agregada, para dar inicio a un nivel de actividad superior al existente en la economÃa.

En sÃntesis, no es posible garantizar, considerando ambas teorÃas, que se producirá un aumento del nivel de empleo ni un crecimiento económico, por tanto, el resultado del incremento de la PET en relación a la población es indeterminado.

Cabe destacar también, que extrañamente, en varios trabajos sobre el bono demográfico conviven interpretaciones neoclásicas, junto a proposiciones económicas de tipo heterodoxas. Se hace mención a la necesidad de la participación del Estado, como instrumento necesario para garantizar la estabilidad del funcionamiento de la economÃa privada. Mientras que se omite mencionar el carácter distributivo de la partición del Estado en la economÃa. Se deja fuera del análisis el papel del Estado fuera del ámbito de la economÃa mercantil, como garante de las condiciones mÃnimas de acceso a los bienes primarios por parte de todos los hogares, y como regulador y productor de la generación de los bienes y servicios públicos indispensables para la reproducción social. En sÃntesis, se caracterizan por reducir su marco explicativo a la esfera del mercado privado. Decidimos denominar a estas aplicaciones del concepto del bono demográfico, como sui generis en términos de la teorÃa económica (Manzano, F. 2015b)

Por tanto, considerando las limitaciones que presenta el concepto de bono demográfico âdado el espacio que nos permite la extensión del artÃculo, sólo hemos destacado algunas de ellasâ, hemos cumplido con uno de los objetivos propuestos que es demostrar las inconsistencias teóricas del concepto del bono demográfico, asà como la ausencia en su definición de la incorporación de los supuestos necesarios que deberÃan considerarse para ajustar esta definición a determinado campo de aplicación.

En el apartado siguiente nos dedicaremos a nuestro segundo objetivo, que es realizar un análisis empÃrico crÃtico, a partir de la diversidad de resultados posibles en los paÃses de la región, que se generarÃan utilizando una de las tantas definiciones operativas del bono demográfico paÃs, debido a la falta de precisión operativa con respecto a la definición de este concepto.

Las heterogeneidades empÃricas presentes en el bono demográfico de los paÃses de América Latina

En este apartado, como estrategia metodológica, haremos uso de una clasificación generada por CEPAL (2008), que distribuye a los paÃses latinoamericanos en cuatro etapas distintas en términos de avance en la transición demográfica, teniendo en cuenta los niveles de fecundidad y esperanza de vida, y en base a la definición expresada por la TTD. Las cuatro etapas son: muy avanzada, avanzada, plena y moderada (CEPAL. 2008: 146-147). De esta manera las categorÃas estarán compuestas por los siguientes paÃses:

- T. Muy avanzada: Cuba

- T. Avanzada: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Costa Rica.

- T. Plena: Perú, Venezuela, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay.

- T. Moderada: Bolivia, Guatemala y HaitÃ.

En primer lugar llevaremos adelante un breve análisis de los cambios en la participación de los tres principales grupos de edad, recurriendo, dadas las limitaciones de espacio, a la categorización formulada por CEPAL (2008), que agrupa los 20 paÃses de la región de acuerdo al nivel de avance en la transición demográfica, tomando como marco teórico la TTD.

Destacaremos a continuación algunas irregularidades, de las muchas, que surgen del análisis de los datos empÃricos, que contradicen el comportamiento regular que afirma la TTD.

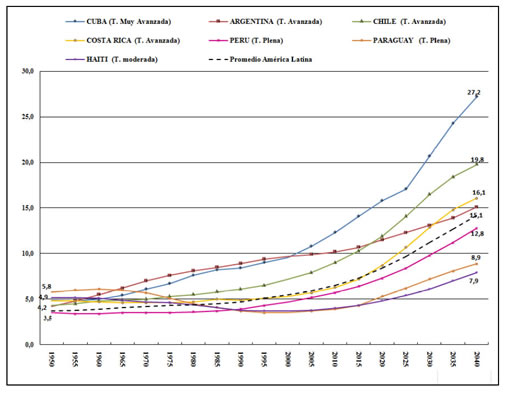

El primer grupo de edad son los jóvenes menores de 15 años de edad; el grupo intermedio está constituido por las personas en edad potencialmente activa, entre 15 y 64 años de edad, y el tercer grupo son los adultos mayores, la población de 65 años y más, potencialmente inactiva. En el año 1950, el segundo paÃs con mayor proporción de población envejecida de América Latina era Paraguay âconsiderado en la categorÃa de transición plena según CEPAL (2008)â, con el 5,8% de su población envejecida, en tercer lugar se encuentra Ecuador âque también integra la categorÃa transición plenaâ, con 5,3% de personas de 65 años y más en su población total. El cuarto paÃs más envejecido en el año 1950 era Haità âque se encuentra en la categorÃa de transición moderada, la más retrasada de las 4 categorÃasâ,que poseÃa el 5,2% de su población con 65 años y más.

Como vemos, esta situación resulta contradictoria respecto a las formulaciones expresadas por la TTD, de las cuales se desprende que los paÃses más envejecidos deberÃan ser los más adelantados en términos de la transición demográfica, es decir las dos primeras categorÃas generadas por CEPAL (2008), es decir los paÃses que conforman el grupo en transición muy avanzada y avanzada (Gráfico 1).

Vemos que tampoco se presenta la tendencia a la convergencia en el tiempo en los niveles de envejecimiento entre los paÃses de la región, tal como supone la TTD. En el año 1950 la diferencia entre el paÃs más envejecido y el menos envejecido era de 5,7 puntos porcentuales (p.p.), mientras que llegado el año 2000, la brecha entre el paÃs más envejecido y menos envejecido en la región asciende a 9,2 p.p., siendo nuevamente Uruguay el paÃs con mayor porcentaje de población de 65 años y más, el 12,9% eran los adultos mayores en la poblacion total y Haità que era el paÃs con menor participación de adultos mayores, tenÃa sólo el 3,7% de su población total en edad de 65 años y más.

Gráfico 1. Porcentaje de mayores de 65 años y más. PaÃses seleccionados de América Latina. Periodo 1950-2040

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y El Caribe: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050. CELADE, 2004

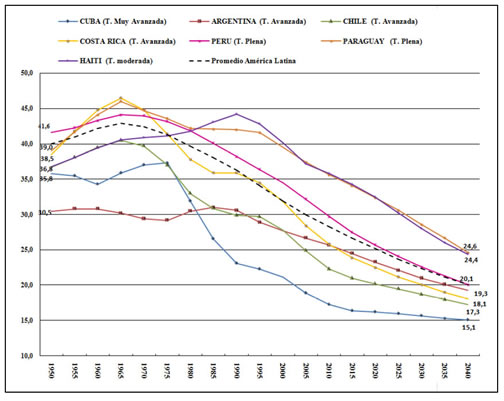

También encontramos inconsistencias empÃricas en la dinámica de la población joven entre los datos históricos y las proposiciones establecidas en la TTD. En el año 1950 el paÃs de América Latina con mayor proporción de menores de 15 años sobre su población total, fue Honduras con el 45,1% de su población total. Pero dicho paÃs se encuentra dentro de la categorÃa de transición plena según CEPAL (2008). Sin embargo, deberÃa ubicarse en función de este dato en la cuarta categorÃa, es decir en el grupo de transición moderada. Llamativamente, también se observa que entre el año 1950 y el año 1980, el promedio del porcentaje de la población menor de 15 años de los paÃses de la categorÃa en transición moderada, es superior al promedio de los paÃses clasificados en transición plena.

En el Gráfico 2, durante el periodo 1950-1990 se observa como Argentina, a diferencia del resto de los paÃses de la categorÃa de transición avanzada, presenta un leve incremento del porcentaje de población menor de 15 años sobre su población total. Mientras que los paÃses que conforman su misma categorÃa, presentaron un descenso en el valor promedio de los jóvenes dentro de la población total entre los años 1950 y 1990.

Es muy probable que estas divergencias que presentan tanto Argentina como Uruguay, se deban al fuerte peso del componente migratorio internacional en la dinámica demográfica de ambos paÃses. Mientras que la teorÃa de transición demográfica no contempla el factor migratorio, dentro de su explicación âse resume sólo a los cambios en la fecundidad y mortalidadâ.

La brecha en el porcentaje de menores de 15 años entre los paÃses de la región, se incrementa con el paso del tiempo. Al igual que hemos visto que ocurrÃa con el indicador de porcentaje depoblación adulta mayor, no se presenta la convergencia pronosticada por la TTD. En el año 1950 el valor de la brecha es de 16,7 p.p. y la misma se incrementa a un valor de 19,3 p.p. en el año 2000.

Gráfico 2. Porcentaje de menores de 15 años. PaÃses seleccionados de América Latina. Periodo 1950-2040

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y El Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

Nos resta analizar el grupo de población intermedia, comprendida entre 14 y 65 años, que resulta la más relevante debido a que el bono demográfico supone una relación positiva entre este porcentaje y el potencial crecimiento económico de un paÃs.

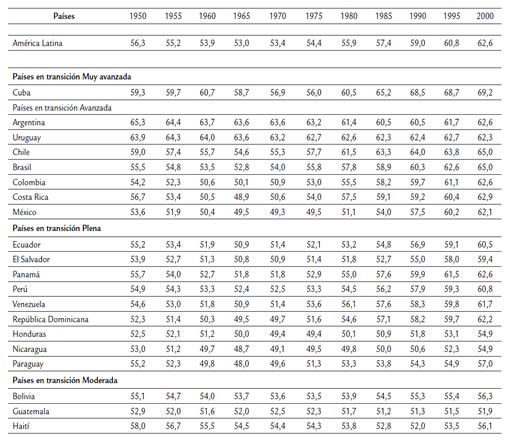

En el Cuadro 1 se observa el nivel de heterogeneidad existente en el porcentaje de población potencialmente activa entre los paÃses de América Latina, según quinquenios, durante el periodo 1950-2000.

El promedio más elevado de porcentaje de población potencialmente activa (en adelante PET) durante el periodo 1950-2000 en la región, corresponde a Argentina y Uruguay âambos en etapa de transición avanzadaâ, los cuales también se destacan por la baja variabilidad que presentan en este indicador durante el periodo mencionado.

Esto nos permite afirmar que durante la primera mitad del siglo XX, independientemente del momento en que consideremos en que se produce el bono demográfico, en cada uno de los paÃses de la región, el porcentaje más alto promedio de población potencialmente activa lo tuvo Argentina y Uruguay.

Es interesante destacar que durante el periodo 1950-1985, el porcentaje de la PET sobre la población total de México âpaÃs que se encuentra dentro de la categorÃa de transición avanzadaâ es inferior al promedio del porcentaje de población entre 15 y 64 años del conjunto de paÃses que se encuentran en la categorÃa de transición plena.

Es relevante remarcar que los valores máximos del porcentaje de población potencialmente activa (PET) sobre el total de la población para los paÃses en la categorÃa de transición plena y transición moderada, nunca logran alcanzar el valor promedio del porcentaje de la PET de los paÃses que conforman la categorÃa de transición avanzada, durante el periodo 1950-2000.

Cuadro 1. Porcentaje de población entre 15 y 64 años. PaÃses de América Latina. PerÃodos 1950-2000

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

Es decir, a pesar del efecto del bono demográfico âperiodo en que el porcentaje de la PET sobre el total poblacional se hace máximo en cada paÃsâ, los paÃses en transición muy avanzada y avanzada tienen, durante la segunda mitad del siglo, menores valores de carga de dependencia demográfica en relación a los paÃses de la región en transición plena y moderada.

Otro punto a destacar, en oposición a las premisas de la TTD, es que el promedio del porcentaje de la PET sobre el total poblacional de los paÃses en transición moderada, supera al promedio de paÃses en transición plena durante el periodo 1950-1980. Solamente en las décadas de 1980 y 1990 el promedio del porcentaje de la PET de los paÃses en transición plena supera al de transición moderada.

Sin embargo, el porcentaje de la PET del promedio de los paÃses en transición avanzada es superior en todos los quinquenios durante el periodo 1950-2000, al valor promedio de los paÃses en las categorÃas de transición moderada y plena.

El valor promedio de la PET de la categorÃa avanzada, con respecto a los paÃses en transición plena, presenta una diferencia máxima de 5,0 p.p. en el año 1980 y una diferencia mÃnimade 3,9 p.p. en el año 2000. Mientras que para todo el periodo 1950-2000 la diferencia de los valores promedio del porcentaje de la PET entre los paÃses en transición plena y en transición moderada, es de tan sólo 0,6 p.p. a favor de los primeros.

La relación de dependencia demográfica total (en adelante RDET), es simplemente la cantidad de población potencialmente inactiva divida por la cantidad de población potencialmente activa.

En todos los paÃses, en el momento que se alcanza el máximo valor del porcentaje de la PET sobre el total poblacional, sucede que el valor de RDET se hace mÃnimo. Ambos indicadores expresan la carga de dependencia demográfica, sólo que lo hacen de manera inversa uno con respecto al otro.

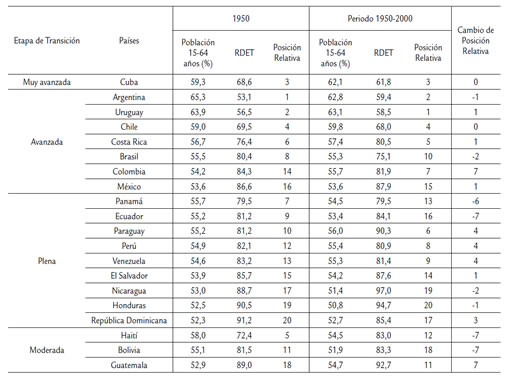

En el Cuadro 2, utilizando cualquiera de los dos indicadores mencionados âporcentaje de la PET sobre el total poblacional o RDETâ, se observa que las primeras 4 posiciones del ranking del año 1950 y del ranking del promedio 1950-2000 se encuentran ocupadas por los mismos paÃses, de los cuales tres se encuentran en la categorÃa de transición avanzada (Argentina, Uruguay y Chile) y el restante pertenece a la categorÃa de transición muy avanzada (Cuba).

Cuadro 2. Ranking de porcentaje de población entre 15 y 64 años y RDET. PaÃses de América Latina según etapa de transición demográfica. Años 1950 y 2000

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

Los descensos relativos más abruptos entre ambos ranking se dan en cuatro paÃses de los cuales tres forman parte de la categorÃa de transición plena (Paraguay, Ecuador y Nicaragua) y el último pertenece a la categorÃa de transición moderada (HaitÃ)

Es sÃntesis, en los paÃses más retrasados en términos de la TTD se genera una dinámica de aumento de la carga demográfica en relación a los paÃses en transición avanzada y muy avanzada.

En cambio, en los paÃses que conforman la categorÃa muy avanzada y avanzada, la peor situación relativa se da en Argentina, que presenta entre ambos ranking un descenso de sólo una posición relativa. Los restantes paÃses de estas categorÃas están en mejor situación relativa o bien permanecen igual entre ambos ranking.

Esta situación relevada contradice una de las premisas principales de los teóricos del bono demográfico, que considera que se avanza en una tendencia a la convergencia en el porcentaje de la PET entre los paÃses.

Los ascensos relativos más importantes entre ambos rankings, ocurrieron en cinco paÃses. Dos de ellos son del grupo de paÃses en transición avanzada (Colombia y Brasil) y los tres restantes son paÃses de la categorÃa en transición plena (República Dominicana, Perú y Venezuela), mientras que en el grupo de paÃses que conforman la categorÃa de transición moderada, no se produce ninguna mejora relativa entre ambos rankings.

A continuación analizaremos la evolución de la RDET al interior de las cuatro categorÃas generadas por CEPAL (2008), basadas en la TTD.

Recordemos que según los teóricos del bono demográfico, los valores de RDET se relacionan de manera lineal con el crecimiento económico. Por tanto, la convergencia económica âentendida como la tendencia a igualación de los PBI per cápita entre los paÃses de la regiónâ requiere como condición necesaria una igualación en los valores de la RDET durante el periodo 1950-2000, siguiendo la relación establecida en la definición de bono demográfico.

Como podemos observar en el Gráfico 3, los paÃses que parten en el año 1950 desde una situación más ventajosa son: Argentina âcon una RDET de 53,1%â, y Uruguay âcon un valor de RDET de 56,5%â.

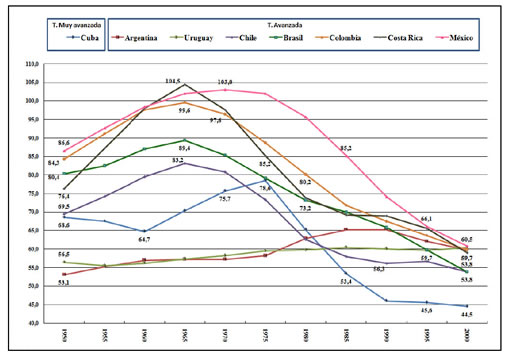

Gráfico 3. Evolución de la Relación de Dependencia Demográfica Total* (por cien). PaÃses en transición Muy Avanzada y Avanzada de América Latina. Periodo 1950-2000

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y el Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

(*)Relación de dependencia total = (población de menores de 15 años más la población de 65 y más años) / (población de 15 a 64 años)

Las estructuras de edades de ambos paÃses, influenciadas positivamente por una alta incidencia del componente migratorio, los pone un paso adelante en el punto de partida en relación al resto de los paÃses en transición avanzada y muy avanzada.

En el marco teórico de la TTD se deja de lado el comportamiento migratorio, siendo un componente principal de la dinámica demográfica de los paÃses en transición avanzada, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX y que afecta no sólo el crecimiento poblacional de los diferentes paÃses, sino también las estructuras de edades de los mismos.

En el año 1950, Argentina poseÃa el menor valor de RDET (de sólo 53,1%), luego se encontraba Uruguay (con 56,5%), le seguÃa CUBA con un valor de RDET de 68,6% y en cuarto lugar se encontraba Chile con un valor de RDET de 69,5%.

Estos cuatro paÃses parten de una situación de ventaja significativa en el año 1950, en relación al resto de los paÃses de la categorÃa en transición avanzada y de los paÃses que conforman las dos categorÃas restantes (plena y moderada).

Esta diferencia a favor de estos cuatros paÃses en el momento de arranque, les permite mantenerse en valores promedio de RDET durante el periodo 1950-2000, inferiores al resto de los paÃses.

Los cuatro paÃses restantes de la categorÃa de transición avanzada, al margen de presentar valores superiores de RDET, han tenido evoluciones diferentes entre ellos. Estos cambios no expresan para nada un comportamiento homogéneo.

Colombia logró ascender 4 posiciones relativas entre el ranking valor de RDET del año 1950 y el ranking de valores promedio de RDET del periodo 1950-2000. En el caso de Brasil aumentó 3 posiciones relativas, México se mantuvo en la misma posición y Costa Rica descendió una posición.

Con respecto a la dinámica migratoria en estos dos paÃses, en el caso de Colombia ha tenido una tasa de migración negativa durante todo el periodo 1950-2000, el valor de la tasa promedio del periodo 1950-2000 fue de -1,9â°, México también tuvo un comportamiento expulsivo, con una tasa promedio de migración durante el periodo 1950-2000 de -2,6â°.

Mientras que en Brasil la tasa de migración del quinquenio 1950-1955 fue de 1,9Ⱐy en los restantes quinquenios hasta el año 2000, su tasa de migración presenta un valor nulo. Es decir, no tuvo efecto relevante el componente migratorio en el cambio demográfico.

Costa Rica presenta una tasa de migración nula durante el periodo 1950-1975 y en la segunda mitad del siglo XX, la tasa de migración promedio fue positiva.

A diferencia del supuesto que establece la TTD, respecto a una tendencia a la convergencia en el valor de la RDET, en el caso de los paÃses que conforman la categorÃa de transición avanzada, la brecha tiende a descender en el periodo 1950-2000, al tiempo que también lo hace la variabilidad de este indicador. En el año 1950 la brecha era de 33,4 p.p. y en el año 2000 se reduce a sólo 7,0 p.p.

La variabilidad en los valores de la RDET, medida mediante el coeficiente de variación, presentaba un valor de 17,0% en el año 1950 y desciende a sólo 4,8% en el año 2000 (Gráfico 3).

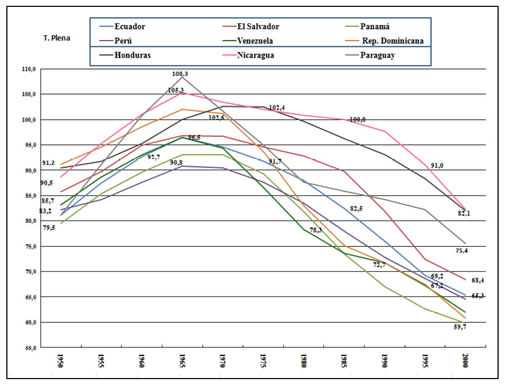

El grupo de paÃses que conforman la categorÃa en transición plena, pese a ser el más numeroso en cantidad de paÃses, presenta valores de RDET en el año 1950 relativamente homogéneos.

Tratando de ser más didácticos dividiremos a los nueve paÃses que conforman la categorÃa en transición plena, en tres grupos (Gráfico 4).

El primer grupo está conformado por Panamá, Ecuador y Paraguay (Cuadro 2), que se ubicaban en el ranking de valores de RDET en el año 1950, en los puestos 7, 9 y 10 respectivamente. La situación del año 2000, presenta una mejora relativa en el caso de Paraguay que retrocedió 7 posiciones y de Ecuador que lo hizo en 4 posiciones relativas, mientras que Panamá subió una posición entre los años 1950 y 2000.

El segundo grupo lo conforman Perú y Venezuela, ubicados en el ranking de valores de RDET del año 1950, en los puestos 12 y 13 respectivamente. Para el año 2000, ambos paÃses se ubican 4 posiciones relativas por encima de su situación en el año 1950.

El último grupo de paÃses de la categorÃa en transición plena, está formado por El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, que se encuentran ubicados en el ranking de valor de la RDET del año 1950 en los puestos 15; 17; 19 y 20 respectivamente. En el ranking del año 2000, se destaca el avance de 6 posiciones relativas de República Dominicana.

El Salvador y Honduras se mantienen en la misma posición, y Nicaragua retrocede 3 posiciones relativas entre el ranking del año 1950 y el del año 2000.

Las diferencias entre los valores máximos y mÃnimos de la RDET en la categorÃa de transición plena, tienden a crecer en el tiempo âlo opuesto a lo que vimos que ocurrÃa en la categorÃa de paÃses de la categorÃa de transición avanzadaâ.

En el año 1950 la diferencia en el valor de la RDET era de 11,7 p.p. y en el año 2000 la brecha asciende a 22,4 p.p. La variabilidad también se incrementa entre el año 1950 y el año 2000, el coeficiente en el año 1950 era de apenas de 4,9% y aumenta en el año 2000 a 12,1%.

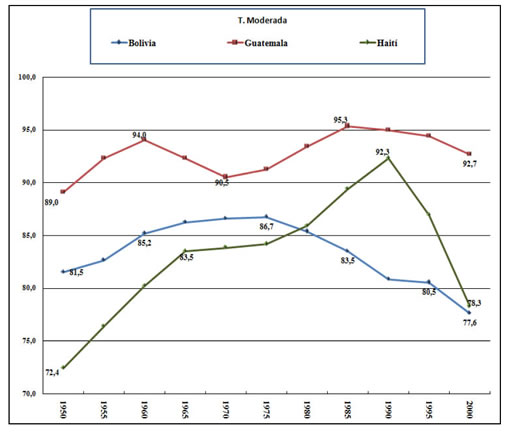

Por último, analizaremos la evolución de los valores de la RDET de los paÃses en la categorÃa de transición moderada. La misma se observa en el Gráfico 5.

Dentro de esta categorÃa, el paÃs con la situación más favorable, en términos de menor valor de sostenibilidad demográfica en el año 1950, es HaitÃ, que llamativamente se encontraba en el puesto número 4 del ranking en el año 1950. Luego en el puesto 11 se encontraba Bolivia y en la situación más desventajosa se encontraba Guatemala, ocupando el puesto 18.

Transcurrido el periodo 1950-2000, la situación presenta un retroceso de 6 posiciones relativas para HaitÃ, Bolivia desciende una posición y Guatemala permanece en la misma posición relativa.

La brecha en el año 1950 era de 16,6 p.p. y para el año 2000 su valor fue 15,1p.p., lo que destaca a la categorÃa de transición moderada por presentar el comportamiento más estable. El coeficiente de variación fue de 8,4% tanto en el año 1950, como en el año 2000.

Gráfico 4. Evolución de la Relación de Dependencia Demográfica Total (por cien). PaÃses en transición Plena de América Latina. Periodo 1950-2000

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y el Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004 (*) Relación de dependencia total = (población de menores de 15 años más la población de 65 y más años) / (población de 15 a 64 años)

Gráfico 5. Evolución de la Relación de Dependencia Demográfica Total (por cien). PaÃses en transición Moderada. Periodo 1950-2000

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y el Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

(*) Relación de dependencia total = (población de menores de 15 años más la población de 65 y más años) / (población de 15 a 64 años)

Si analizamos los valores promedio de la RDET del periodo 1950-2000 de los paÃses de América Latina, se visibilizan ciertas caracterÃsticas estructurales. Los paÃses que presentaban la situación más aventajada en el año 1950, con los menores valores en la RDET âArgentina, Cuba y Chileâ, continúan sosteniendo estas mejores posiciones relativas en el tiempo.

Los paÃses con mayor dependencia demográfica -que presentan los valores más altos en la RDET en el año 1950-, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, a lo largo del periodo 1950-2000 permanecen en una peor situación relativa dentro de la región, es decir no logran un descenso de su mayor carga de dependencia demográfica en relación al resto de los paÃses de la región.

Antes de finalizar este apartado, nos referiremos a una problemática adicional con respecto a la definición del bono demográfico en términos empÃricos, que es la ausencia de precisión del momento en que comienza y termina el periodo del bono demográfico.

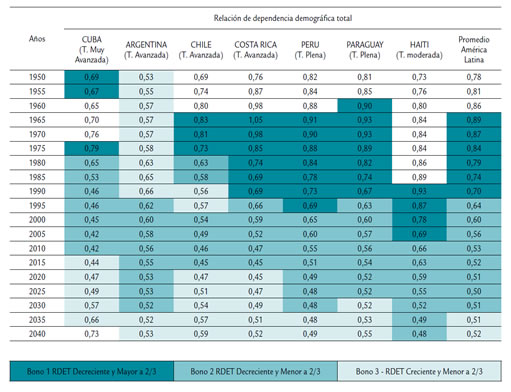

En relación a esta debilidad, CEPAL (2008) explica lo siguiente: "no existe una medida exacta de los lÃmites del bono demográfico y su definición en términos de evolución de la relación de dependencia suele variar. En este estudio se considera el perÃodo de bono demográfico dividido en tres fases: en la primera (bono 1) la relación de dependencia disminuye pero todavÃa se mantiene relativamente alta, con más de dos dependientes por cada tres personas en edades activas; en la segunda (bono 2), la relación de dependencia alcanza niveles más favorables, menos de dos dependientes por cada tres personas en edades activas y sigue bajando; en la tercera (bono 3) la relación de dependencia empieza a subir debido al aumento proporcional de personas mayores, pero todavÃa se mantiene en niveles favorables âmenos de dos dependientes por cada tres personas en edades activasâ" (CEPAL, 2008:149).

Utilizaremos la definición de las tres fases de bono demográfico de CEPAL (2008) mencionadas anteriormente, para aplicarlas a los siete paÃses representativos de cada una de las categorÃas de la TTD, durante el periodo 1950-2040. Los datos de la serie correspondiente al periodo 2000-2040, contienen valores que surgen de proyecciones, por tanto debemos tomar los resultados como parciales.

A continuación, considerando los siete paÃses representativos de las cuatro categorÃas definidas en términos de la TTD que venimos utilizando, aplicaremos sobre los mismos la definición del bono demográfico realizada por CEPAL, mencionada anteriormente.

En el Cuadro 3 se observan en cada uno de los siete paÃses seleccionados, eltránsito por las tres fases del bono demográfico definido por CEPAL (2008) y la prolongación en el tiempo de cada una ellas.

Cuadro 3. Extensión y estructura del bono demográfico, según clasificación de CEPAL (2008). PaÃses seleccionados de América Latina. Periodo 1950-2040

Fuente: elaboración personal en base a la información del BoletÃn Demográfico de América Latina y el Caribe: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. CELADE, 2004

Bono 1: perÃodo en que la relación de dependencia es decreciente pero mayor que dos dependientes por cada tres personas en edades activas; Bono 2: perÃodo en que la relación de dependencia es decreciente pero menor a dos dependientes por cada tres personas en edades activas; Bono 3: perÃodo en que la relación de dependencia es creciente pero menor a dos dependientes por cada tres personas en edades activas. En el gráfico no se incluye a Uruguay debido a que tras alcanzar su valor máximo, la relación de dependencia en este paÃs ya no desciende por debajo de dos dependientes por cada tres personas en edades activas (CEPAL, 2008:150)

Los valores de la RDET de los años 1950 y 1955 de los paÃses seleccionados, inclusive el promedio de paÃses de América Latina âcon excepción de Cuba y Argentinaâ, no quedarÃan comprendidos en ninguna de las fases del bono demográfico.

En el caso particular de la Argentina, a lo largo de toda la serie 1950-2040, en ningún momento alcanza valores de RDET superiores a dos dependientes por cada tres personas en edades activas. Por lo tanto, la Argentina no atravesarÃa la etapa 1 del bono demográfico, en el año 1950 se ubica en la etapa 3, luego retrocederÃa a la etapa 2 y a partir del año 2035 volverÃa a la etapa 3 âen base a la definición de las tres fases del bono demográfico formuladas por CEPAL (2008)â.

En Cuba se presentan valores de la RDET durante la década de 1960 que crecen y que al mismo tiempo son superiores a dos dependientes por cada tres personas en edades activas. Sin embargo, esta dinámica no es considerada en la definición operativa del bono demográfico que formula CEPAL (2008), por tanto, existirÃa para Cuba una interrupción de la etapa 1 del bono demográfico que habÃa comenzado en el año 1950 y que vuelve a retomarse recién en el año 1975.

La secuencia continua del pasaje por las tres etapas del bono demográfico, tal como fue definido por CEPAL (2008) âel pasaje por las etapas del bono 1, 2 y 3-, sólo se cumplirÃa en los siguientes paÃses de los siete que hemos seleccionado: Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay y HaitÃ, sin embargo se presentan marcadas diferencias en el valor de la RDET que tiene cada uno de estos paÃses antes de ingresar en la etapa del bono 1.

Se observa que no existe relación entre los resultados obtenidos utilizando la categorización según la TTD âmuy avanzada, avanzada, plena y moderadaâ y los resultados que se obtienen implementando la definición de las etapas 1, 2 y 3 del bono demográfico.

En el año 1965, Costa Rica y Chile âambos ubicados en la categorÃa de transición avanzadaâ asà como también Perú âubicado en la categorÃa de transición plenaâ, comienzan la etapa 1 del bono demográfico. Costa Rica ingresa con un valor de la RDET de 1,05 âexpresado en base 1, que es equivalente a decir que el valor de la RDET de Costa Rica es de 105%â, Chile ingresa con un valor de la RDET de 0,83, mientras que Perú comienza con un valor de RDET de 0,91.

La ubicación de Perú, que pertenece a la categorÃa de transición plena, se encuentra en el medio de Chile y Costa Rica. Estos resultados expresan cierta contradicción en relación a las formulaciones mencionadas en el artÃculo de CEPAL: "En general, se estima que el perÃodo del bono será menos extenso en los paÃses más avanzados en el proceso de transición demográfica, que en los paÃses que se encuentran más atrasados en este proceso" (CEPAL, 2008:150).

El surgimiento de una diversidad de definiciones que buscan ajustarse a los datos de la realidad, reflejan el estado de imprecisión en términos empÃricos, que hemos demostrado a lo largo de este último apartado.

Conclusiones

Durante la segunda mitad del siglo XX, dentro de los 20 paÃses que conforman América Latina, sólo cuatro han tenido un comportamiento migratorio receptor, la mitad de los paÃses de la región tienen saldos migratorios negativos, y los restantes seis paÃses presentan una situación volátil en el tiempo en cuanto a su valor en la tasa de migración âse suceden periodos de expulsión, seguidos de otros de atracción, sistemáticamenteâ.

Esta situación desigual de la dinámica migratoria al interior de la región, afecta de manera diferencial el crecimiento demográfico y la estructura de edades de los paÃses de la región.

Los comportamientos más diversos en sus transiciones demográficas las presentan Argentina, Haità y Paraguay, paÃses que tienen un peso muy significativo del componente migratorio sobre su crecimiento poblacional en los últimos años.

Estos hechos empÃricos resaltados anteriormente no pueden ser analizados mediante la TTD, debido a que su marco teórico se destaca por su generalidad. Debemos tener en cuenta que fue diseñada para describir la evolución del crecimiento demográfico de ciertos paÃses de Europa. Con respecto a las variables netamente demográficas sólo considera la evolución del crecimiento vegetativo âfecundidad y mortalidadâ, pasando por alto otros factores que afectan la dinámica demográfica, como ser el comportamiento migratorio.

América Latina se caracteriza en términos demográficos, por la diversidad de transiciones demográficas que presentan sus paÃses.

Mientras que tanto la TTD como el bono demográfico establecen regularidades y no brindan precisiones, por tanto, la alta heterogeneidad existente entre los comportamientos demográficos de los paÃses de América Latina requiere de un análisis de casos para poder interpretar sus particularidades.

Hemos utilizado la categorización hecha por CEPAL (2008), en donde se agrupan a los paÃses de la región en cuatro categorÃas homogéneas en términos de su avance en la transición demográfica. Y también sorprendentemente al interior de cada una de estas categorÃas supuestamente homogéneas en términos de la TTD, se presentan diferencias tanto en las duraciones como asà también en las magnitudes con que se llevan adelante las dinámicas demográficas entre cada uno de los paÃses que componen cada categorÃa. Es decir, predomina una tendencia a la divergencia, en lo que respecta a los valores y comportamientos de sus niveles de fecundidad y mortalidad.

La TTD considera que existe una tendencia a la convergencia, tanto con respecto al porcentaje de adultos mayores, como asà también en la participación de los menores en la población total, en los paÃses de la región. Sin embargo, hemos demostrado empÃricamente como los datos contradicen este postulado. En la realidad la brecha entre el paÃs más envejecido y el menos envejecido en los paÃses de América Latina se incrementa con el tiempo, conforme nos desplazamos desde el año 1950 al año 2000. Asà como también ocurre lo mismo para el caso de la brecha en el porcentaje de menores de 15 años al interior de la región, presentando una tendencia divergente a medida que transcurre la segunda mitad del siglo XX. Lo mismo, por tanto, sucede con el porcentaje de la PET. No se logran achicar las brechas en términos de carga de dependencia que aventaja a ciertos paÃses en transición avanzada, a pesar del periodo del bono demográfico, en relación al resto de los paÃses de la región. El potencial del bono demográfico en términos de la reducción de los valores de la relación de dependencia demográfica de los paÃses en las categorÃas en transición plena y moderada, no resulta significativo. Los valores máximos del porcentaje de población potencialmente activa sobre el total de los paÃses en la categorÃa de transición plena, no logran alcanzar nunca el promedio de los paÃses que conforman la categorÃa de transición avanzada, durante el periodo 1950-2000.

En sÃntesis, a pesar de la ocurrencia del bono demográfico âmomento en que el porcentaje de la PET sobre el total se hace máxima en todos los paÃsesâ, no se logra revertir la situación de ventaja inicial de los paÃses en la categorÃa de transición avanzada, sino al contrario, esta superioridad demográfica se incrementa en el tiempo, conforme los paÃses de las categorÃas en transición plena y moderada soportan un mayor desequilibrio de la carga demográfica de la región.

El objetivo de este artÃculo ha sido visibilizar las limitaciones del bono demográfico, para dar cuenta de la relación entre el fenómeno demográfico y el crecimiento económico. Dado que tanto en términos teóricos como empÃricamente, son evidentes los obstáculos subyacentes del concepto bono demográfico para poder dar respuesta a los hechos heterogéneos de la dinámica demográfica de la región. Dada esta situación, creemos conveniente que se deben continuar las investigaciones en vistas a lograr mejoras en la adaptabilidad del concepto del bono demográfico, de modo de obtener del mismo, un mejor diagnóstico sobre la evolución socio-económica de cada paÃs.

Notas

(1) El bono demográfico o dividendo demográfico se refiere a la etapa de transición demográfica en la cual la población infantil se ha reducido sustancialmente en términos relativos (incluso en términos absolutos), mientras aún no es muy acelerado el crecimiento de la población de mayorde edad y, por lo tanto, la principal proporción de la población se concentra en las edades activas (15 a 64 años). Estas condiciones permiten que las tasas de dependencia demográfica desciendan hasta alcanzar los niveles más bajos que los paÃses pueden experimentar en su historia demográfica (MartÃnez Gómez, C. 2013:21).

BibliografÃa

1) Arango, JoaquÃn: La TeorÃa de la Transición Demográfica y la experiencia histórica. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, N° 10, 1980, p. 169-198. [ Links ]

2) Boserup, Ester: Población y cambio tecnológico. Barcelona: CrÃtica, 1984. [ Links ]

3) CEPAL-CELADE. Población, equidad y transformación productiva. Libros de la CEPAL, Nº 35, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1993, p. 215. [ Links ]

4) CEPAL. El bono demográfico: una oportunidad para avanzar en materia de cobertura y progresión en educación secundaria. Panorama social de América Latina, 2008, p. 143-169, www.eclac.org, (acceso 29 de junio de 2014). [ Links ]

5) Glass, David; Eversley, David (ed.): Population in history: essays in historical demography. Chicago, Aldine, 1965. [ Links ]

6) Kirk, Dudley: TeorÃa de la transición demográfica en Población y Sociedad. Revista Regional de Estudios Sociales, Nº6 y 7, 1999. [ Links ]

7) Landry, Adolphe: La Révolution démographique. Ãtudes et essais sur les problèmes de population. ParÃs, Sirey, 1934. [ Links ]

8) Manzano, Fernando Ariel: Bono Demográfico y Crecimiento Económico en los paÃses de América Latina. Un abordaje crÃtico e interdisciplinario. Tesis doctoral inédita, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2015a. [ Links ]

9) Manzano, Fernando Ariel: Las CaracterÃsticas Sui Generis del Demográfico, ¿Cuál es su relación con las teorÃas del crecimiento económico? Revista de GeografÃa (UFPE), vol. 32, N° 1, 2015b, p. 5-25. [ Links ]

10) MartÃnez Gómez, Ciro: Descenso de la fecundidad, bono demográfico y crecimiento económico en Colombia, 1990-2010. Serie de Estudios a Profundidad ENDS 1990-2010, Bogotá, marzo 2013. [ Links ]

11) Notestein, Frank: Population. The long view. Food for the World (Schultz, E., ed.) Chicago, University of Chicago Press, 1945, p. 36-57. [ Links ]

12) Pinto Aguirre, Guido: El bono demográfico una oportunidad de crecimiento económico. Revista Umbrales, vol. 22, 2011, p. 157-173. [ Links ]

13) Schumpeter, Joseph Alois: TeorÃa del desenvolvimiento económico. Una investigación sobre ganancia, capital, crédito, interés y ciclo económico (3 ed.). México: Fondo de CulturaEconómica, 1963. [ Links ]

14) Tabutin, Dominique: Problèmes de transition démographique. Francia, Université Catholique de Louvain, 1980. [ Links ]

15) Thompson, Warren: Population. American Sociological Review, vol. 34, Nº 6, 1929, p. 959-975. [ Links ]

16) Torrado, Susana: Población y desarrollo: Metas Sociales y libertades individuales. (Reflexiones sobre el caso argentino). PolÃtica y Población en la Argentina. Claves para el debate (Torrado, S. comp.). Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1990. [ Links ]

17) UNFPA: Shift to smaller families can bring economic benefits, News features. Fondo de Población de las Naciones Unidas. 1998, http://www.unfpa.org/swp/1998/newsfeature1.htm (acceso 16 de agosto de 2015). [ Links ]