Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología

versión impresa ISSN 1853-6360

Rev. Asoc. Argent. Sedimentol. vol.3 no.1 La Plata jun. 1996

ARTÍCULOS

Modelo sedimentario alternativo para el Devónico de la Precordillera central sanjuanina: Formación Punta Negra.

Ulises Daniel Bustos

U.N.C. Cátedra de Estratigrafía y Geología Histórica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Av. Vélez Sársfield 299, Córdoba, 5000.

Dirección Actual: TOTAL AUSTRAL S.A., Depto Exploración. Moreno 877, piso 19, 1091 Buenos Aires.

Resumen

Análisis estratigráficos detallados llevados a cabo en depósitos devónicos correspondientes a la Formación Punta Negra, permitieron la identificación de ocho facies sedimentarias. Estas se hallan agrupadas en tres asociaciones de facies genéticamente relacionadas entre sí: Asociación de facies "A", la cual representa sedimentación en ámbito de plataforma externa-media, afectada por tormentas y flujos turbidíticos de escasa magnitud; Asociación de facies "B", registrando depósitos de interlóbulos turbidíticos y zonas de intercanales asociadas; y Asociación de facies "C", que constituiría depositación a partir de lóbulos turbidíticos. Los procesos sedimentarios se habrían desarrollado sobre una rampa topográfica, caracterizada por una pendiente depositacional de muy bajo gradiente, arealmente contínua sin un gradiente distal-proximal significativo (inferior a 1º), con subsidencia constante y alta tasa de influjo clástico. Por ello se propone para la Formación Punta Negra un modelo sedimentario representado por sucesivos lóbulos turbidíticos arenosos muy probablemente alimentados por un sistema deltaico, progradando sobre una plataforma submarina. El transporte detrítico habría tenido una dirección este-oeste, desde el área fuente ubicada en posiciones cercanas a las actuales Sierras Pampeanas Occidentales (Pie de Palo-Valle Fértil-La Huerta), hacia los sectores más profundos occidentales.

Palabras clave: Formación Punta Negra; Paleoambiente; Facies deltaicas; Margen en rampa; Devónico; Precordillera.

Extended abstract

The Punta Negra Formation (Middle Devonian) is a thickenning and coarsening-upward succession of sandstones interbedded with mudstones of aproximately 1000 m thick that represents the culmination of the Devonian depositional cycle in the Central Precordillera of the San Juan Province (Fig. 1). The Formation was originally defined by Bracaccini (1949) and Padula et al. (1967). Gonzalez Bonorino (1975) and Gonzalez Bonorino & Middleton (1976) suggested for this deposits a submarine fan origin feeded by a single main channel and controlled by two north-south oriented submarine rises, located between the stable shield to the east and the oceanic area to the west. From a biostratigraphic viewpoint, subsequent works support the last interpretation (Peralta, 1985; Peralta & Ruzicky, 1990).

The present work proposes an alternative depositional model for the Punta Negra Formation. Six detailed stratigraphic sections were measured and studied, which allowed the recognition of eight sedimentary facies that were grouped into three facies associations. The Facies Association "A" constitues the litologic intervals of about 5 to 10 m thick between the Talacasto and Punta Negra Formations (Fig. 4). Beds with high flow regime structures are gradually replaced by psamitic deposits related to turbidity currents of very low concentration. The first beds were interpreted as due to wave reworking, which might indicate a depositional environment above the storm wave base. The relatively high bioturbation observed, could support the last consideration. Hence, this association is interpreted as sedimentation in an external-middle shelf environment. Facies Association "B" is caracterized by fine-grained deposits of about 7 to 10 m thick and constitues topographic lows in outcrop (Fig. 5). In this association, fine-grained sandstones and shales were deposited by turbiditic currents of low concentration. The beds generally show decreasing flow regime conditions from base to top. The plant remains are abundant and bioturbation is a common feature. This association was considered as turbiditic-interlobes and interchannel deposits. Facies Association "C" is represented by intervals of mainly tabular medium to coarse sandstones of about 20 m thick, being the topographic highs in the field (Fig. 6). It is composed by beds with thickening-upward patterns and by subordinated thinning-upward tendencies. The first were deposited by unconfined turbiditic flows of very high concentration and the second by confined turbidity currents of moderate concentration and higher internal turbulence with associated tractional currents. The thinning-upwards designs would represent minor channel feeding systems, wherein medium scale cross-strata was identified. This association characterizes turbiditic-lobes and associated distributary channels prograding onto the shelf.

The paleocurrent data shows unimodal and bimodal low-scattered designs with a mean direction of approximately 270o, resulting in patterns transverse to the basin axis (Fig.7). This areal uniformity of the data for more than 100 km, suggests that turbidity currents had multiple point sources aligned longitudinally that transport sediments from east to west. The lateral facies arrangement and architectural elements show multiple interdigitations between lobes and distributary channels. The shallow channels with lack of strong incisive features, allow to consider their origin as related with periodic avulsion. Scarce synsedimentary deformation together with the width and character of the channels, allow to infer a depositional substrate of very low gradient (less than 1o) (ramp-like). The abundance of plant debris and thorough bioturbation along with the presence of wave reworking, might indicate sedimentary processes operating in relative shallow waters, with depths of about 200 m at the most. Furthermore, being the formation a thickenning-upward sequence, being the sandstones the predominant lithology and showing the sedimentary structures and plant remains evidences of relatively shallow marine settings near to the shoreline, a deltaic model progradding over a ramp margin is suggested for the Punta Negra Formation (Astini, 1990) (Fig. 9). This model is in agreement with the recent finding by Cuerda et al. (1990) at the top of the unit of a 65-70 m thick of coarse-grained red sandstones with abundant trough cross-beds, interpreted as related to deltaic progradation.

Key words: Punta Negra Formation; Paleoenvironment; Deltaic facies; Ramp margin; Devonian; Precordillera.

INTRODUCCION

Numerosos trabajos (González Bonorino, 1975; González Bonorino & Middleton, 1976; Peralta & Ruzycki, 1990; entre otros) coinciden en atribuir a la Formación Punta Negra una génesis de abanicos submarinos, desde distintos puntos de vista (sedimentológicos-estratigráficos, icnofaciales e ignológicos). Los modelos depositacionales de conos detríticos submarinos y facies asociadas, propuestas por diversos autores (Mutti & Ricci Lucchi, 1975; Mutti, 1977; Pickering et al., 1986, 1989; Walker, 1978, 1986, Walker & James, 1992; entre otros) permiten generalizar columnas estratigráficas típicas que caracterizan estos ambientes. Observaciones realizadas en los depósitos sedimentarios de la Formación Punta Negra, han permitido reconocer una serie de rasgos que los diferencian notablemente de aquellos.

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados de análisis sedimentológicos, faciales y estratigráficos, mediante los cuales se abordó el estudio de los depósitos sedimentarios de la Formación Punta Negra, teniendo como objetivo principal la intepretación de su paleoambiente sedimentario.

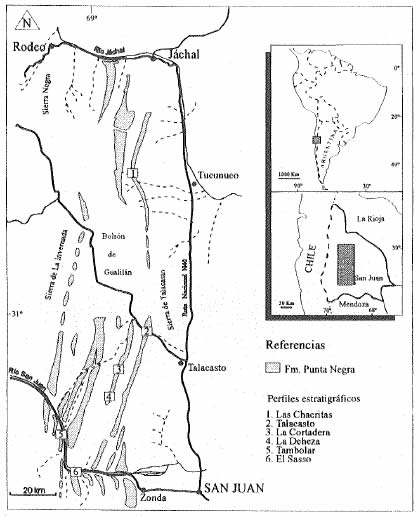

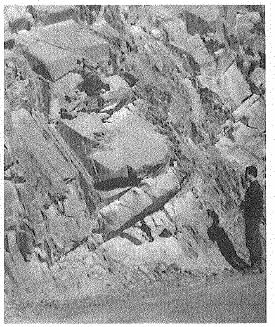

Sobre las sucesiones aflorantes de la formación, de rumbo submeridional, ubicadas en el sector central de la Precordillera de San Juan, se levantaron seis perfiles estratigráficos de detalle, sobre una franja de 100 km de longitud (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de ubicación y afloramientos de la Formación Punta Negra.

Figure 1. Location map and outcrops of the Punta Negra Formation.

La Formación Punta Negra limita en su base mediante un contacto transicional intercalado con la Formación Talacasto (Padula et al., 1967) de edad devónica inferior a media (Herrera, 1991 y 1993) y constituída por una secuencia de lutitas, limolitas y areniscas de color verde grisáceo, interpretada como depósitos de plataforma fangosa (Astini, 1991). El límite superior, está contituído por una discordancia de carácter erosivo sobre la cual yacen sedimentitas de la Formación Guandacol y equivalentes de edad carbonífera, representadas por litologías conglomerádicas e intercalaciones de areniscas grisáceas y pelitas gris verdosas (Cf. López Gamundi et al., 1993).

ANALISIS DE FACIES

Mediante este análisis se reconocieron ocho facies (Bustos, 1995), descriptas e interpretadas a continuación:

Facies 1: Areniscas con estratificación gruesa. Son capas individuales de 1 a 1,5 m de espesor de areniscas de color verde oscuro generalmente amalgamadas, de grano medio a medio-grueso, con particiones pelíticas verdosas muy delgadas (Fig. 2A). Conforma paquetes de 5 a 15 m de potencia, con arreglo estratocreciente. Las capas psamíticas poseen geometría tabular, buena continuidad lateral y contactos planos. Presentan gradación granulométrica normal a pelitas (evidente en los topes) y contactos basales netos. Las estructuras sedimentarias presentes son laminación paralela difusa, laminación cruzada planar, laminación convoluta, laminación ondulítica y óndulas de crestas discontínuas y linguoides, representando el ciclo Ta-e de la secuencia elemental de Bouma. Son abundantes los calcos de flujo, calcos de carga y marcas de objetos en las bases de las capas, como así también clastos imbricados de 2 a 3 cm de longitud. Como fenómenos puntuales, se reconocieron calcos de flujo y calcos de carga con sutiles deformaciones sinsedimentarias (estructuras flamígeras), pero sin llegar a constituír slumps. Las capas amalgamadas, muestran los términos Ta y Tab (truncadas por el tope). Se reconocen abundantes briznas y restos vegetales, mostrando buena orientación en algunas de las capas, fundamentalmente dentro del término b (laminado) de la secuencia de Bouma. Moteados y estructuras sinmícticas están presentes en los topes y trazas fósiles según patrones desorganizados son comunes en las bases, junto con excavaciones verticales. Cabe destacar que los paquetes grano-estratocrecientes manifiestan hacia los intervalos superiores de las columnas, un incremento en espesores, tanto de capas individuales como del total.

Interpretación: los detritos de esta facies habrían sido transportados como carga en suspensión con fenómenos de cizalla basal, bajo regímenes de flujo generalmente altos con progresivo decrecimiento hacia el bajo régimen a partir de corrientes de turbidez de alta concentración. La rápida depositación en masa debido a fricción intergranular en dispersiones concentradas, explica el predominio neto de la estructura interna maciza. Los arreglos estratales, geometría de capas tabulares y ausencia de erosividad manifiesta, indicarían propagación de corrientes desconfinadas en rápidos eventos de corta duración, lo cual a su vez dan indicios de un sustrato depositacional de escaso gradiente. La abundante bioturbación y morfología de trazas (desorganizadas) supone lugares con abundantes nutrientes y buena oxigenación, en los que los organismos no requerían desarrollar patrones especializados de alimentación. Las excavaciones verticales representarían probablemente trazas de escape como consecuencia de la rápida depositación detrítica. La abundancia de restos vegetales indicaría relativa proximidad de las áreas de suministro detrítico. Los incrementos de espesores hacia los tramos cuspidales de las columnas, evidenciarían una progradación del sistema. Estos depósitos representarían las "turbiditas gruesas" (thick-bedded turbidites) de Mutti y Ricci Lucchi (1975).

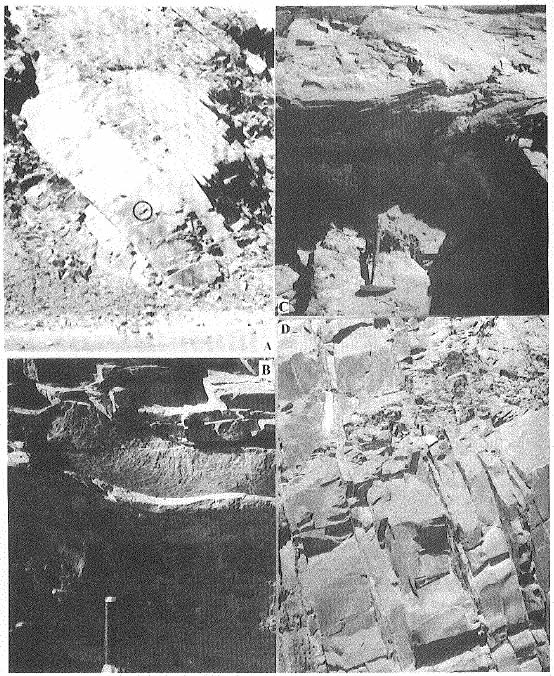

Figura 2. Facies Sedimentarias estudiadas en la formación. A) Areniscas con estratificación gruesa; B) Areniscas macizas con contactos erosivos; C) Areniscas con estratificación cruzada; D) Areniscas gradadas con pelitas intercaladas.

Figure 2. Sedimentary Facies studied in the formation. A) Sandstones with thick stratification; B) Massive sandstones with erosives boundaries; C) Sandstones with cross stratification; D) Graded sandstones with shales interbedded.

Subfacies 1.a: Areniscas macizas con contactos erosivos. Está representada por paquetes grano-estratodecrecientes, con capas de 0,6 m en la base de los intervalos y decreciendo hacia arriba hasta llegar a 0,1 m, con un valor promedio de 10 m para el total de la subfacies. Se presentan formas lenticulares según bases de capas cóncavas y con acuñamientos laterales suaves (20 cm cada 100 m) (Fig. 2B), sin evidencias de erosión significativa de los estratos infrayacentes. Se reconocen intraclastos pelíticos de 2 a 3 cm de sección y 0,3 a 0,5 cm de espesor, imbricados en la base de las capas. Se hallaron fragmentos fósiles de braquiópodos en los términos basales de algunas capas (Herrera y Bustos, en prep.). Abundan los restos vegetales. Si bien las trazas son poco abundantes en esta subfacies, la bioturbación oblitera muchas estructuras sedimentarias, dando signos de una importante actividad orgánica en los topes.

Interpretación: los contactos basales cóncavos, harían referencia a corrientes canalizadas y con gran turbulencia interna. La ausencia de canales fuertemente incisivos estaría indicando diseminación rápida de las corrientes, lo cual se relacionaría a corta duración de los influjos clásticos-detríticos y quizás sucesivos eventos de abandono. Esto se vincularía a escasas pendientes depositacionales.

Facies 2: Areniscas con estratificación cruzada. Son areniscas de grano grueso a medio, de colores pardos claros y amarillentos y con espesores individuales de hasta 3 y 4 m. Los contactos son netos, rectos u ondulados. Las capas presentan acuñamientos laterales del orden de 15 cm cada 100 m. Presenta estratificación cruzada planar y en artesa difusa de mediana escala con sets de 15 a 25 cm (Fig. 2C). En ocasiones se asocian con laminación paralela difusa, laminación “climbing”y convoluta. Se reconocen intraclastos limolíticos y de arena fina, imbricados en algunos casos, como así también lentículas de material gravoso fino, algunas trazas y abundantes fragmentos vegetales.

Interpretación: el transporte tendría lugar como carga de lecho (tractiva) canalizada, bajo regímenes de flujo altos. La estratificación cruzada se debe a sedimentación a partir de caras de avalancha en formas de lecho bi y tridimensionales de mesoescala. La turbulencia interna de estas corrientes produjo erosión de materiales de fondo y algunas formas canalizadas de escaso relieve debido a reducidas pendientes depositacionales. Estas a su vez, habrían inducido al frecuente abandono de los canales. La escasez de trazas indicaría condiciones energéticas altas del ambiente depositacional, en los que sólo algunos organismos podían permanecer. Ambientes de alta energía con depósitos gruesos y con detritos vegetales involucrados, podrían indicar cercanías a líneas de costa.

Facies 3: Areniscas gradadas con pelitas intercaladas. Son areniscas y pelitas intercaladas de colores verdes grisáceos, con una relación arenisca-pelita de 5:1 y con espesores de 10 a 50 cm (Fig. 2D). Las areniscas son de grano medio a grueso y gradan a limo-arcillitas en los últimos 3 cm del tope de las capas. Los contactos son planos y netos (geometrías tabulares). El espesor de la facies oscila entre 2 a 15 m. Las estructuras sedimentarias intraestratales

de base a techo son laminación paralela difusa (escasa), laminación cruzada planar de pequeña escala (2 a 3 cm), laminación cruzada tipo climbing (en fase y fuera de fase), laminación convoluta, laminación ondulítica (en un intervalo limolítico laminado de pocos milímetros de espesor) y limo-arcillas sin estructuras, constituyendo el ciclo Tb-e de Bouma. En la base de las capas son abundantes los calcos de flujo (en varias "familias"), marcas de objetos y calcos de carga, mientras que en los techos son comunes las ondulitas (de crestas discontínuas y linguoides). Son frecuentes los intraclastos pelíticos en los intervalos basales. Se presentan trazas de diversos tamaños (las de mayor tamaño dentro de las columnas), caracterizadas por poca organización y escasa estrategia. Abundan los fragmentos vegetales, con disposiciones orientadas y caóticas. El arreglo vertical de esta facies es comúnmente aleatorio, no obstante suele presentar arreglos estratodecreciente.

Interpretación: se debe a procesos de transporte como carga en suspensión en estadíos iniciales de alto régimen de flujo y progresivo pasaje hacia estadíos del bajo régimen. Los depósitos se generaron por depositación a partir de suspensión, seguido de eventos traccionales (divisiones b, c y d de Bouma) y posterior decantación de materiales pelíticos (división e), a partir de flujos turbidíticos diluidos. Esta facies correspondería a las "turbiditas finas" (thin bedded turbidites) en su variedad “CCC turbidites” (“Clasts, Convolution and Climbing ripples”) de Walker (1986). Los climbing y convoluciones indican altas tasas de depositación a partir de suspensión y los intraclastos sugieren que las corrientes de turbidez fueron inicialmente erosivas. Esta combinación de rasgos en capas relativamente delgadas, podría explicarse por alta tasa de sedimentación en márgenes de canales o en relación a "albardones turbidíticos" (channel-margin levees).

Facies 4: Areniscas y pelitas finamente estratificadas. Son alternancias de arenisca-pelita finamente estratificadas, de color verde grisáceo y con una relación aproximada de 2:1 (Fig. 3A). Cada par varía en espesor desde 0,8-0,9 cm hasta 10-15 cm, siendo el más común 2 a 5 cm. La potencia de esta litofacies es de 1 a 15 m, siendo 2 m el espesor más frecuente. Los pares individuales de arenisca-pelita presentan contactos netos en las bases de las arenas y gradan a las pelitas según un patrón de gradación normal. La arena es de grano fino y medio y los niveles pelíticos son de limo y limo-arcilla. Las estructuras sedimentarias son laminación “climbing”, laminación convoluta e intervalos limolíticos laminados, cubiertos por limo-arcillitas sin estructuras, representando los términos Tc-e y Td-e del ciclo elemental de Bouma. Se observa la presencia de briznas vegetales y trazas fósiles, en especial en los intervalos pelíticos. La bioturbación reconocida en esta facies suele ser abundante. Se detectó un incremento de la relación arenisca-pelita hacia los intervalos medios de la formación, con valores aproximados de 3:1 a 4:1, conjuntamente con aumentos de los espesores de los pares individuales, con valores de 7 a 9 cm. La geometrías de capas es tabular con buena continuidad lateral y contactos planos.

Interpretación: estos depósitos se deben a la acción de corrientes de turbidez relativamente diluídas, seguidas de transporte traccional como carga de lecho (grano por grano) y posterior decantación pelítica. Esta facies correspondería a las "turbiditas delgadas" (thin-bedded turbidites) de Walker (1978) y Mutti (1977).

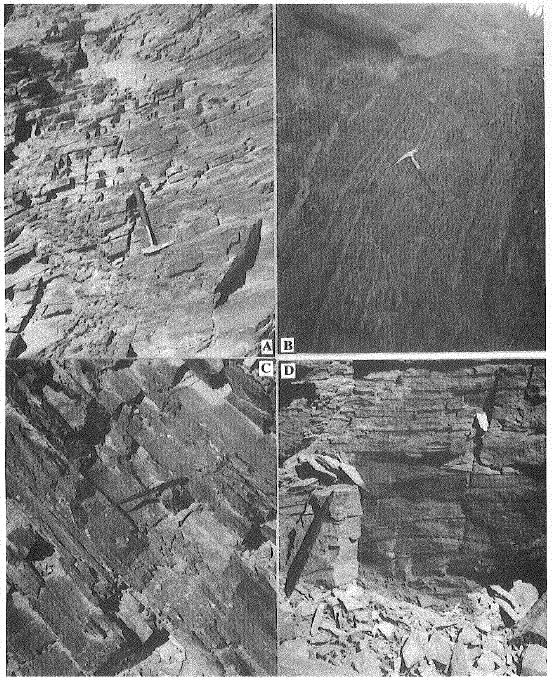

Figura 3. Facies Sedimentarias estudiadas en la formación. A) Areniscas y pelitas finamente estratificadas; B) Areniscas lenticulares delgadas y pelitas; C) Pelitas bandeadas; D) Areniscas con entrecruzamientos de bajo ángulo.

Figure 3. Sedimentary Facies studied in the formation. A) Sandstones and shales thinny interbedded; B) Lenticular thin sandstones and shales; C) Banded shales; D) Sandstones with low angle cross stratification

Facies 5: Areniscas lenticulares delgadas y pelitas. Son intercalaciones de arenisca-pelita verdes oscuras y pardo verdosas (Fig. 3B) con una relación de 3:1. Las areniscas son finas a medias con bases netas y topes ondulados (geometría lenticular de 7 cm de ancho y 1,5 de alto) y cubiertas por limolitas, generando una estratificación ondulosa. Estos lentes suelen desconectarse entre sí, quedando aislados dentro de las pelitas (estratificación lenticular). La facies presenta espesores promedios de 1 m, llegando 5 m. Los pares litológicos descriptos miden por lo general 2 cm, con 1,5 cm para areniscas y 0,5 cm para pelitas. El ciclo de Bouma aparece con sus términos Tc-e y menos común Td-e, es decir, laminación “climbing”, laminación cruzada planar, laminación ondulítica, limos laminados y limo-arcilla no estructurado. Abundan los fragmentos vegetales y las trazas según patrones desorganizados. La bioturbación es intensa, siendo visibles moteados blanquecinos y perforaciones verticales.

Interpretación: los detritos fueron transportados como carga combinada tractiva-suspensiva en condiciones de bajo régimen de flujo, a partir de corrientes de turbidez de baja densidad como agente de transporte y con procesos depositacionales grano por grano cubiertos posteriormente con decantación pelítica. Alternaron estadíos de tracción-decantación y decantación pura, generando la estratificación ondulosa. Eventos de menor suministro detrítico y retrabajados, desconectaron lentes psamíticos dentro de las pelitas, registrando la estratificación lenticular. Estos rasgos son comunes en depósitos de desborde o intercanal, relacionados con albardones turbidíticos. Por otra parte, siendo típico de estos sedimentos la abundante bioturbación, la depositación tendría lugar en zonas de abundantes nutrientes y condiciones energéticas ambientales moderadas a bajas. Además, registrándose la estratificación ondulosa y lenticular en lugares relativamente someros y con influencia de oleaje (Walker, 1986) y manifestándose incrementos respecto a la relación arena:pelita y espesores en la vertical, esta facies se despositaría en cercanías a ambientes de transición, con un patrón progradacional.

Interpretación: el proceso de transporte habría tenido lugar como carga tractiva-suspensiva por corrientes de turbidez de baja concentración, representando probablemente las etapas finales de desaceleración de corrientes turbidíticas más competentes. La depositación tendría lugar por decantación a partir de suspensión, seguido de transporte tractivo de fondo que produce laminación, a partir de la "cola" de los flujos turbidíticos. La alta tasa de bioturbación habría obliterado la laminación limolítica original, quedando registrado el "bandeado" descripto.

Facies 6: Pelitas bandeadas. Son pelitas limo-arcillosas de colores grises y verdes oscuros, en paquetes de 1 m de espesor aproximado (Fig. 3C). Internamente se reconocen paquetes en los que se observa una superposición de láminas individuales de 0,1 a 0,3 cm de espesor, separadas por una laminación difusa (bandeado) muy fina; e intervalos pelíticos homogéneos sin estructuras visibles. Las trazas son abundantes y sin patrones de organización, mientras que la bioturbación se presenta en moteados blanquecinos. Son abundantes las incarbonaciones.

Interpretación: el proceso de transporte habría tenido lugar como carga tractiva-suspensiva por corrientes de turbidez de baja concentración, representando probable-mente las etapas finales de desaceleración de corrientes turbidíticas más competentes. La depositación tendría lugar por decantación a partir de suspensión, seguido de transporte trctivo de fondo que produce laminación, a partir de la "cola" de los flujos turbidíticos. La alta tasa de bioturbación habría obliterado la laminación limolítica original, quedando registrado el "bandeado" descripto.

Facies 7: Areniscas con entrecruzamientos de bajo ángulo. Son areniscas de colores pardo-verdosos y grisáceos (Fig. 3D). Son de grano fino a muy fino y se presentan en capas tabulares de 20 cm de espesor promedio, con contactos basales netos y gradacionales a limo en los últimos milímetros (1 a 5) de los estratos. Las estructuras sedimentarias presentes son de base a techo, laminación paralela, “sets” de laminación cruzada tangencial de muy bajo ángulo (10º), laminación ondulada y ondulitas (de cresta discontínua). Los sets de laminación cruzada tangencial, son truncados internamente por superficies erosivas que lateralmente muestran formas cóncavas y convexas, con longitudes de onda de 15 a 30 cm y amplitudes de onda de alrededor de 1 cm. Las capas frontales son de muy bajo ángulo (no mayor a 10º) y es frecuente la acumulación de micas en los planos de truncamientos descriptos. Marcas de objetos y trazas son comunes en las bases de las capas.

Interpretación: son depósitos generados por corrientes combinadas, unidireccionales y oscilatorias con transporte traccional en regímenes de flujo altos y posterior pasaje a corrientes unidireccionales con transporte tractivo en bajo régimen de flujo. Las componentes bidireccionales, involucrando alta energía, generarían las superficies erosivas de bajo ángulo. Estas estructuras, producto de oscilación, se interpretan como depósitos de flujos turbidíticos de moderada concentración, cuyo transporte detrítico se originaría por acción de oleaje de tormentas, similares a las estructuras tipo "hummocky" en su variedad "isótropa de corte y relleno", descriptas por Cheel y Leckie (1993). Esto implicaría procesos sedimentarios por arriba del nivel de base de olas de tormentas.

ASOCIACIONES DE FACIES

Las facies descriptas pueden agruparse en tres asociaciones de facies, genéticamente relacionadas entre sí: Asociación de facies "A" (facies 4 y 7); Asociación de facies "B" (facies 4, 5 y 6) y Asociación de facies "C" (facies 1, 1.a, 2, 3 y 7).

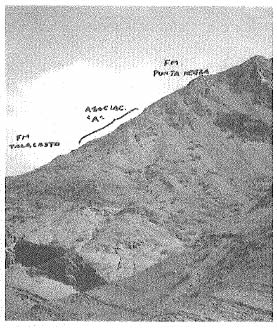

Asociación de facies "A". Involucra la facies 4 (facies de areniscas y pelitas finamente estratificadas) y 7 (facies de areniscas con entrecruzamientos de bajo ángulo), en paquetes de 5 a 10 m. El arreglo vertical incluye un intervalo agradacional sin tendencia evidente (60 % inferior de la asociación), seguido de capas con diseño granocreciente (40 % superior de la asociación), reconocibles en el campo por ocupar una faja deprimida que abarca el límite de las formaciones Talacasto y Punta Negra (Fig. 4).

Figura 4. Asociación de facies "A", costituída por el contacto transicional intercalado entre las Formaciones Talacasto y Punta Negra (perfil de Tambolar, base hacia la izquierda).

Figure 4. Facies Association "A", that represents the interbedded transitional boundary between the Talacasto and Punta Negra Formations (Tambolar profile, base to the left).

De base a techo de la asociación, capas de areniscas con alto régimen de flujo (tipo hummocky), son gradualmente reemplazadas por capas psamíticas producidas por corrientes turbidíticas de muy baja concentración, lo cual correspondería a una alternancia de estadíos traccionales en regímenes de flujo variables bajo la combinación de acorrientes unidireccionales-oscilatorias, con estadíos traccionales en regímenes de flujo generalmente bajos, por la acción de corrientes de turbidez de baja concentración. Es decir que el transporte de detritos habría correspondido a una alternancia de influjos clásticos generados por la acción de olas de tormentas y sedimentación a partir de corrientes de turbidez. La bioturbación es alta, con abundantes trazas y moteados blanquecinos, lo que indicaría un ambiente con suficiente cantidad de nutrientes y con esporádicos eventos de alta energía, permitiendo una gran proliferación de organismos.

Estas condiciones energéticas y los registros que evidenciarían acción de oleaje, estarían indicando depositación por arriba del nivel de base de olas de tormentas, es decir, a paleoprofundidades inferiores a los 200m. Por lo tanto se postula para esta asociación un ambiente de plataforma media-externa, bajo la acción de procesos en los que alternaban tracción y decantación pura, en estadíos agradacionales a progradacionales.

Asociación de facies "B". Asocia a la facies 4 (facies de areniscas y pelitas finamente estratificadas), 5 (facies de areniscas lenticulares delgadas y pelitas) y 6 (facies de pelitas bandeadas). Las facies 4 y 5 representan aproximadamente el 90 % de la asociación. Se la reconoce en afloramiento por constituír intervalos de grano fino y colores verdes grisáceos oscuros, además de ubicarse en los sectores topográficamente deprimidos de los afloramientos (Fig. 5). Equivaldría a los "paquetes dominantemente pelíticos" de González Bonorino & Middleton (1976) y a la "secuencia de facies dominantemente fina" de Astini (1990b). La potencia de esta asociación es de 7 a 10m y, en general, el arreglo vertical es agradacional.

Figura 5. Asociación de facies "B". Obsérvese el aspecto fino de estos depósitos. En el círculo se ubica una piqueta de 35 cm como escala.

Figure 5. Facies Association "B". Note the fine grained deposits of this association. A hammer is 35 cm lengh in circle, for scale.

Los restos vegetales son abundantes y la bioturbación es intensa en toda la asociación, con frecuentes moteados que obliteran las estructuras sedimentarias y abundantes trazas, caracterizadas por ser poco diversificadas y de escaso aprovechamiento de energía y nutrientes (estrategia R de Ekdale, 1985) (Astini, 1990b). Respecto a estas, se estima que su abundancia relativa decrece de la facies 3 a la facies 6, lo que reflejaría variaciones laterales y verticales en las condiciones energéticas del medio depositacional.

La génesis hidrodinámica incluiría procesos depositacionales de tracción-decantación y corrientes turbidíticas de baja concentración como agente principal de transporte. Los regímenes de flujo no sobrepasan el bajo régimen y las litologías van de arcilita a arena fina y con menor frecuencia arena fina a media.

En base a los parámetros anteriores se interpreta a esta asociación como el registro sedimentario de áreas de interlóbulos, porciones marginales de lóbulos turbidíticos y áreas de intercanales en forma subordinada, representando desaceleración de sucesivos influjos clásticos-detríticos, los cuales tendrían lugar sobre una plataforma submarina relativamente estable y de escasa pendiente.

Asociación de facies "C". Está compuesta por las facies 1 (facies de areniscas con estratificación gruesa), 1.a (subfacies de areniscas macizas con contactos erosivos), 2 (facies de areniscas con estratificación cruzada), 3 (facies de areniscas gradadas con pelitas intercaladas) y 7 (facies de areniscas con entrecruzamientos de bajo ángulo). Conforma paquetes arenosos de notable espesor (hasta 3 y 4 m) contituyendo las mayores elevaciones de la secuencia aflorante (Fig. 6). El espesor de la asociación es de 10 a 40 m, siendo 20 m el espesor más común. Equivaldría a los "paquetes dominantemente arenosos" de González Bonorino & Middleton (1976) y a la "secuencia de facies gruesa" de Astini (1990). Caracteriza a esta asociación una alternancia cíclica claramente visible en afloramiento, con arreglos grano-estratocrecientes (con neto predominio de la facies 1), grano-estratodecrecientes (representados por las facies 1.a y 2) e intervalos agradacionales sin tendencia vertical definida (ocupados mayormente por la facies 3). Las sucesiones grano-estratodecrecientes son escasas ya que volumétricamente representan de 15 al 20 % del total de la asociación.

Figura 6. Asociación de facies "C". Se observa un neto predominio de capas arenosas de gran potencia. La foto corresponde al perfil de El Sasso (base hacia la izquierda).

Figure 6. Facies Association "C". Note the predominance of thick sandstones. Photo in the El Sasso profile (base to the left).

Flujos turbidíticos de muy alta concentración, depositarían capas mantiformes de notable espesor con arreglos grano-estratocrecientes y características progradantes; luego corrientes de turbidez de menor concentración pero con mayor turbulencia interna, darían lugar a acumulaciones detríticas canalizadas y con patrones estratales grano-estratodecrecientes; por último, flujos de características similares al anterior pero de menor duración y mayor competencia, registrarían depósitos mantiformes con intraclastos, contactos planos y espesores que no superan los 40 cm.

Respecto a las facies canalizadas, prácticamente se limitan a los sectores medios e inferiores de la formación y sin manifestar predominio alguno sobre las restantes facies. Se observan sólo en algunas capas una leve deformación sinsedimentaria de calcos de flujo y de calcos de carga, cuyo registro se presenta en los 15 a 20 cm basales. La abundancia de briznas y fragmentos vegetales es un hecho común.

Los detritos habrían sido depositados grano por grano a partir de suspensión de corrientes turbidíticas de alta densi-dad y en menor medida, transportados por agentes de regímenes de flujos más altos, dando lugar a capas con estructuras de tormentas.

Por lo tanto, esta asociación se interpreta como depósitos de lóbulos turbidíticos progradantes y canales turbidíticos asociados, en un ambiente de plataforma externa a media, con esporádicos eventos de tormentas.

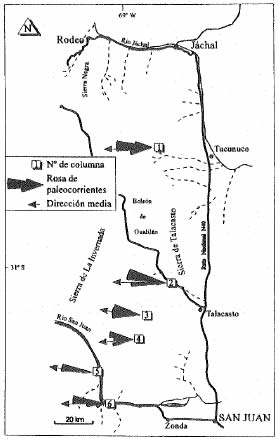

PALEOCORRIENTES

Se tomaron datos de paleoflujos en 160 estructuras direccionales, de las cuales el 85 % corresponden a calcos de flujo y marcas de objetos y el 15 % restante a ondulitas, laminación cruzada y estratificación cruzada. Estos datos provienen de los seis perfiles estratigráficos y fueron tratados estadísticamente luego de efectuar las restituciones correspondientes, tanto en el campo (siguiendo el método propuesto por Bradley, 1987) como en laboratorio (con red estereográfica). El volcado de datos en la rosa de paleoco-rrientes, muestra una distribución unimodal (~270o) de baja dispersión -perfiles 1, 2, 5 y 6-, con un desvío estándar no mayor a 35º y una distribución bimodal oblícua -perfiles 2 y 4-, con un desvío estándar no mayor a 50º (Fig. 7). Los patrones direccionales son muy similares en todos los perfiles, observándose regionalmente una clara y homogénea tendencia occidental, transversal al eje de la cuenca, lo cual evidencia que sobre grandes áreas los paleoflujos no sufrieron grandes variaciones en su dirección. Además, es claro que muy poca cantidad de sedimentos fué transportado según componentes longitudinales.

Figura 7. Mapa de paleocorrientes de la Formación Punta Negra. La dirección media es de 272º y su desvío estándar no supera los 38º. Es clara la presencia de patrones longitudinales, transversales al eje de la cuenca.

Figure 7. Paleocurrent map of the Punta Negra Formation. The vector mean is 272º and the standard deviation is 38º. The patterns are essentially transverse to the basin axis.

Por lo tanto, la homogeneidad areal de los paleoflujos por más de 100 km en sentido meridional, sugiere que la fuente que dió origen a los depósitos sedimentarios de la Formación Punta Negra, tenía múltiples puntos de aporte alineados de norte a sur con transporte detrítico de este a oeste. Esto difiere de los diagramas de González Bonorino (1975) y González Bonorino & Middleton (1976) quienes obtuvieron diseños unimodales y bimodales con una gran dispersión (cercana a 80º), mediante los cuales interpretan aportes puntuales con proveniencia principal desde el sur.

MODELO DEPOSITACIONAL

La asociación de facies "A" ocupa la base de la sucesión sedimentaria, representando la transición entre las formaciones devónicas. Sobre ella, se apoya la asociación de facies "B", no siendo visible una relación entre las secuencias "A" y "C", al menos verticalmente.

Las asociaciones "B" y "C" se relacionan tanto en sentido horizontal (interdigitaciones) como vertical. El arreglo vertical es de ciclos grano-estratocrecientes, grano-estratodecrecientes y ciclos sin tendencia vertical definida, en los que la asociación "C" compone el 60 % superior y la "B" el 40 % inferior del espesor total de cada uno. Los ciclos del primer tipo son abundantes en el tramo medio y netamente predominantes en el tercio superior de la sucesión, con espesores medios de 20 a 25 m. Los del segundo tipo (poco frecuentes) se dan en los tramos medios y, en forma subordinada, en la base de la unidad.

La relación arena-pelita crece de base a techo de la formación, tornándose más evidente desde su tramo medio-superior, aumentando el tamaño de grano y observándose dentro de los ciclos un paulatino incremento porcentual de la asociación de facies "C", en detrimento de la "B" (con pérdida notable de espesor). En los niveles superiores de los perfiles 1, 2, 3 y 4, la asociación "B" se presenta con un máximo de 2,5 m de potencia; mientras que en los perfiles 5 y 6, con un máximo de 5 m. Esto indicaría no sólo la pérdida de espesor de la asociación "B", sino también una relación arena-pelita significativamente mayor en el sector centro-norte de la cuenca. De esta manera las relaciones espaciales muestran que la formación es progradante, con una dinámica de sedimentación limitada a influjos clásticos desencausados de alta competencia y desarrollo de canales poco profundos de corta duración.

De acuerdo a la geometría y superposición cíclica, las asociaciones pueden interpretarse como pertenecientes a depósitos de interlóbulo y de lóbulos adyacentes, alimentados por distributarios efímeros (poco incisivos) que compensaban la topografía de fondo (Cf. Astini, 1990).

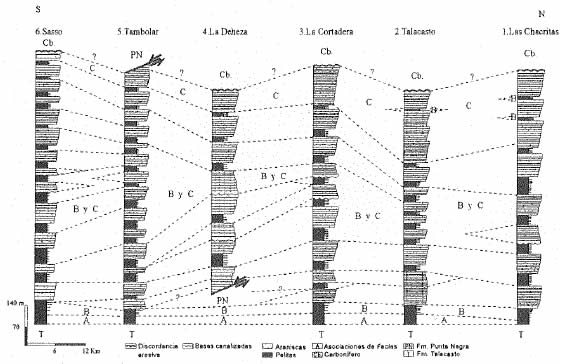

Los tipos de contactos laterales, sumado a la ausencia de indicadores bioestratigráficos, imposibilita el establecimiento de niveles guías correlacionables en toda la cuenca. Debido a esto, la correlación estratigráfica (Fig. 8) está basada en los patrones cíclicos y asociaciones de facies reconocidas.

Como se dijo, los flujos turbidíticos habrían tenido múltiples fuentes de aporte, cambiando su posición con gran frecuencia (aportes de duración relativamente corta con sucesivos abandonos). Si a esto se agrega la buena continuidad lateral de las capas y patrones grano-estratocrecientes predominantes, se estima que los flujos fueron básicamente desencauzados, no alcanzando a erodar significativamente el substrato.

Figura 8. Columnas correlacionadas de la Formación Punta Negra en el ámbito central de la Precordillera sanjuanina (Bustos, 1995). Se observan interdigitaciones, predominio de capas tabulares y tendencia estratocreciente en la formación.

Figure 8. Correlation between several stratigraphic sections of the Punta Negra Formation in the central Precordillera of San Juan (Bustos, 1995). Interdigitations, predominance or tabular beds and thikenning-upward patterns characterize the Punta Negra Formation.

Este predominio de canales poco incisivos y mostrando la correlación estratigráfica sucesivas interdigitaciones con depósitos compensando la topografía de fondo, indicarían fenómenos de avulsión. Dicho fenómeno junto a los delgados registros de deformación sindesimentaria observados, demostrarían en conjunto que la paleotopografía fué de fondo plano y de escasa pendiente (menor a 1º), lo cual caracteriza a una rampa depositacional (“margen en rampa”, sensu Van Wagoner et al., 1990). De este modo se descartaría la presencia de un talud (de gradientes abruptos, ~2º), al menos en el sector de la cuenca preservado.

La notable abundancia de detritos vegetales, la abundante bioturbación en diferentes facies, el predominio de litologías psamíticas y el registro de retrabajo de olas evidenciando somerización (González Bonorino, 1975; Cuerda et al., 1990; Poiré & Morel, 1996), darían indicios de líneas de costa relativamente cercanas. Además, siendo el pasaje de carácter transicional con la Formación Talacasto infrayacente (Astini, 1991; Bustos, 1995) y siendo la tendencia de la formación grano-estratocreciente, se afirma que la sedimentación fué progradante sobre una plataforma. Por otra parte, algunas de estas características son muy comunes en sucesiones clásticas deltaicas (Collinson, 1968; Lundegard et al., 1985; Ricci Lucchi, 1986).

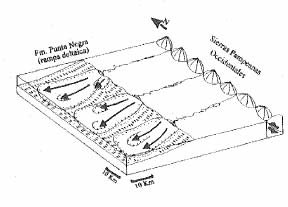

Integrando los conceptos anteriores, se propone para la Formación Punta Negra un modelo depositacional con una paleotopografía de margen en rampa, sobre la cual progradaban lóbulos e interlóbulos turbidíticos con canales turbidíticos asociados, cuyos detritos serían suministrados posiblemente por un delta, operando los procesos sedimentarios a paleoprofundidades que no superarían los 200 m (Heller & Dickinson, 1985). Cabe destacar que Cuerda et al. (1990) describen en el área de puesto Bachongo (sur del área de estudio), cuerpos de arena con estratificación cruzada a las que interpretan como depósitos de deltas. La alimentación habría sido mediante cauces que transportaban detritos desde áreas fuente ubicadas tal vez sobre las actuales Sierras Pampeanas Occidentales, hacia regiones ubicadas al oeste de la Precordillera (Fig. 9). El margen en rampa se caracterizaría por ser arealmente contínuo sin gradientes distales-proximales significativos, escasas pendientes, subsidencia constante y suministro detrítico importante (debido posiblemente a fenómenos de reactivación de las áreas de aporte).

Figura 9. Block diagrama del ambiente depositacional de la Fm Punta Negra. El área fuente se ubicaría en las actuales Sierras Pampeanas Occidentales, con un transporte detrítico hacia el oeste (modificado de Heller & Dickinson, 1985).

Figure 9. Schematic diagram showing the depositional environment of the Punta Negra Formation. The source-area would be the Sierras Pampeanas Occidentales with a detritical direction transport to the west (modified from Heller & Dickinson, 1985).

Respecto al borde occidental de la cuenca, la presencia de turbiditas devónicas a ambos lados de la actual Sierra de Tontal, lleva a considerar que para el tiempo de depositación de la presente formación, el arco de Tontal-Protoprecordillera, no habría tenido manifestación topográfica significativa. Solamente habría en este tiempo un elemento subpositivo que no actuaba como barrera efectiva en la sedimentación.

CONCLUSIONES

Mediante análisis sedimentológicos, estratigráficos y petrológicos, llevados a cabo en seis perfiles correspondientes a la Formación Punta Negra, en la región central de la Precordillera Argentina, se propone un modelo de sedimentación.

El mismo consiste en el desarrollo de corrientes de turbidez generando depósitos lobulares cuyo origen se deba a la progradación de un delta, sobre una plataforma submarina fangosa con una pendiente topográfica tendida (inferior a 1º), caracterizada por ser contínua desde sectores proximales a distales, con subsidencia constante y alta tasa de sedimentación. Esta rampa depositacional o margen en rampa, tendría en posiciones proximales un área de aporte en contínuo ascenso, la cual se habría ubicado en al ámbito de las actuales Sierras Pampeanas Occidentales, siendo las Sierras de Pie de Palo-Valle Fértil probables fuentes principales de proveniencia detrítica.

Observaciones de campo en ambos flancos de la Sierra de Tontal, demuestran que la sedimentación turbidítica no habría tenido restricción en el borde occidental de la cuenca. Solamente habría para este tiempo algún tipo de relieve que desviaba algunos flujos turbidíticos, distando de tener manifestación topográfica importante y características de "arco".

Si bien en la zona estudiada la Formación Punta Negra no presenta “el delta” propiamente dicho, los rasgos observados en muchos depósitos turbidíticos otorgan un cierto grado de predictibilidad respecto a la presencia de sedimentación deltaica, sin que sus asociaciones faciales sean observadas directamente (Collinson, 1986).

Por último, la génesis propuesta y la paleotopografía involucrada, serían posibles causas para que los depósitos de la Formación Punta Negra constituyan registros de sedimentación turbidítica atípica, apartándose en muchos aspectos de los modelos clásicos de facies turbidíticas propuestos por diversos autores.

Agradecimientos

El autor desea expresar su profundo agradecimiento al Dr. Ricardo A. Astini por su apoyo en las distintas instancias de este trabajo, al igual que a los Dres. Juan L. Benedetto y Teresa M. Sánchez por impulsar su publicación. Deseo agradecer a los señores árbitros, cuyas críticas y sugerencias permitieron aclarar ciertos aspectos del presente trabajo. Las campañas recibieron apoyo económico de subsidios de CONICOR y CONICET otorgados al grupo de Estratigrafía y Geología Histórica de la Universidad Nacional de Córdoba.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ASTINI, R. A., 1990. Formación Punta Negra: ¿un abanico submarino o un complejo deltaico de plataforma?. III Reunión Argentina de Sedimentología, Actas I:19-24. San Juan. [ Links ]

2. ASTINI, R. A., 1991. Sedimentología de la Formación Talacasto: Plataforma Fangosa del Devónico Precordillerano, Provincia de San Juan. Revista de la Asociación Geológica Argentina XLVI(3-4):277-294. [ Links ]

3. BOUMA, A. H., 1962. Sedimentology of some flysch deposits. Elsevier Publishing Company. Amsterdam, New York, 168 pp. [ Links ]

4. BRACACCINI, O., 1950. Observaciones estratigráficas en la Precordillera Sanjuanina. Revista de la Asociación Geológica Argentina V(1):5-14. [ Links ]

5. BRADLEY, D. C., 1987. Paleocurrent directions from two-dimensional exposure of cross laminae in the Devonian flysh of Maine. Journal of Geology, 95(27):271-280. [ Links ]

6. BUSTOS, U. D., 1995. Sedimentología y evolución paleoambiental de la Formación Punta Negra en el sector central de la Precordillera de San Juan. Trabajo Final, Faultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 120 pp. (inédito). [ Links ]

7. CHEEL, R. J. & D. A. LECKIE, 1993. Hummocky cross-stratification. En V. P. Wright (Ed.), Sedimentology: Review. Special Publication International Association of Sedimentologists 1:103-122. Oxford. [ Links ]

8. COLLINSON, J. D., 1968. The Sedimentology of the Grindslow shales and the Kinderscout grit: A deltaic complex in the Namurian of Northern England. Journal of Sedimentary Petrology 39(1):194-221. [ Links ]

9. COLLINSON, J. D., 1985. Submarine Ramp Facies Model for Delta-Fed, Sand-Rich Turbidite Systems: Discussion. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 70(11):1742-1743. [ Links ]

10. CUERDA, A. J., O. ARRONDO, E. MOREL & L. A. SPALLETTI, 1990. Procesos de continentalización en el Devónico de la Precordillera. Revista del Museo de La Plata X(89):185-195. [ Links ]

11. EKDALE, A. A., 1985. Paleoecology of marine endobentos. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 50:63-81. [ Links ]

12. GONZALEZ BONORINO, G., 1975. Sedimentología de la Formación Punta Negra y algunas consideraciones sobre la geología regional de la Precordillera de San juan y Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina XXXIII(3):271-276. [ Links ]

13. GONZALEZ BONORINO, G. & G. V. MIDDLETON, 1976. A Devonian submarine fan in western Argentina. Journal of Sedimentary Petrology 46(1):56-69. [ Links ]

14. HELLER, P. L. & W. R. DICKINSON, 1985. Submarine Ramp Facies Model for Delta-Fed, Sand-Rich Turbidite Systems. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 69(6):960-976. [ Links ]

15. HERRERA, Z., 1991. Taxonomía, Bioestratigrafía y Paleobiogeografía de los Braquiópodos de la Formación Talacasto (Devónico) de Precordillera Argentina. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 250 pp. (inédito). [ Links ]

16. HERRERA, Z., 1993. Nuevas precisiones sobre la Edad de la Formación Talacasto (Precordillera Argentina) en Base a su Fauna de Braquiópodos. XII Congreso Geológico Argentino, Actas 2:289-295. Mendoza. [ Links ]

17. LOPEZ GAMUNDI, O. R., O. LIMARINO & S. N. CESARI, 1992. Late Paleozoic paleoclimatology of central west Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 91:305-329. [ Links ]

18. LOWE, D. R., 1982. Sediment gravity flows: II. Depositional models with special reference to the deposits of high-density currents. Journal of Sedimentary Petrology 52(1):279-297. [ Links ]

19. LUNDEGARD, P. D., N. D. SAMUELS & W. A. PRYOR, 1985. Upper Devonian turbidite sequence, central and southern Appalachian basin: Contrasts with submarine fans deposits. Geological Society of America. Special Paper 201:107-121. [ Links ]

20. MUTTI, E. & F. RICCI LUCCHI, 1975. Turbidite facies and facies associations. Ninth International Congress of Sedimentology, Field Trip, A11:21-36. Nice. [ Links ]

21. MUTTI, E., 1977. Distinctive thin-bedded turbidite facies and related depositional environments in the Eocene Hecho Group (south-central Pyrenees, Spain). Sedimentology 24:107-131. [ Links ]

22. PADULA, E., E. ROLLERI, A. R. MINGRAN, P. CRIADO ROQUE, M. A. FLORES & B. A. BALDIS, 1967. Devonian of Argentine. International Symposium of Devonian System, Actas II:165-199. Calgary. [ Links ]

23. PERALTA, S. H., 1985. Las trazas fósiles de la Formación Punta Negra en el área de Talacasto, Precordillera de San Juan. Asociación Paleontológica Argentina, Reunión de Comunicaciones Paleontológicas. San Juan. [ Links ]

24. PERALTA, S. H. & L. RUZYCKI., 1990. Icnofacies asociadas a facies turbidíticas de la Formación Punta Negra (Devónico medio-superior ?), en el perfil de los Caracoles, Precordillera central Sanjuanina, Argentina. III Reunión Argentina de Sedimentología, Actas I:334-338. San Juan [ Links ]

25. PICKERING, K., D. STOW, M. WATSON & R. HISCOTT, 1986. Deep-Water Facies, Processes and Models: A Review and Classification Scheme for Modern and Ancient Sediments. Earth-Science Reviews 23:75-174. [ Links ]

26. PICKERING, K., R. HISCOTT & F. HEIN, 1989. Deep Marine environments, clastic sedimentation and tectonics. Unwin Hy0man Ltd., London. 416 pp. [ Links ]

27. POIRE, G. & E. MOREL, 1996. Procesos sedimentarios vinculados a la depositación de niveles con plantas en secuencias siluro-devónicas de la Precordillera, Argentina. VI Reunión Argentina de Sedimentología, Actas I:205-210. Bahía Blanca. [ Links ]

28. RICCI LUCCHI, F., 1986. The Oligocene to Recent foreland basins of the northern Apennines. En P. A. Allen & P. Homewood (Eds.), Foreland Basins. Special Publication of International Association of Sedimentologists 8:105-139. [ Links ]

29. VAN WAGONER, J. C., R. M. MITCHUM, K. M. CAMPIOM & V. D. RAHMANIAN, 1990. Siliciclastic Sequence Stratigraphy in well logs, cores and outcrops: Concepts for high-resolution correlation of time and facies. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 7. 55 pp. [ Links ]

30. WALKER, R. G., 1978. Deep-water sandstone facies and ancient submarine fans: models for exploration for stratigraphic traps. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 62(6):932-966. [ Links ]

31. WALKER, R. G., 1986. Facies Models. Geological Association of Canada. 317 pp. [ Links ]

32. WALKER, R. & N. P. JAMES, 1992. Facies Models: response to sea level change. Geological Association of Canada. 409 pp. [ Links ]

Recibido: 31 de octubre de 1995

Aceptado: 21 de noviembre de 1996