Introducción

Desde hace unos 30 años, los estudios etnobotánicos sobre los huertos se han incrementado en distintas partes del mundo (Lamont et al., 1999; Gaytán et al., 2001; Vogl et al., 2002; Vogl-Lukasser et al., 2002; Watson et Eyzaguirre, 2002; Blanckaert et al., 2004; Vogl-Lukasser et Vogl, 2004; Albuquerque et al., 2005; Das et Das, 2005; Huai et Hamilton, 2009;Vlkova et al., 2010; Calvet-Mir et al., 2011, 2014; Reyes-García et al., 2012;Pamungkas et al., 2013, Seta et al., 2013, Llobera Serra, 2014; Montañez-Escalante et al., 2014; Moyano Estrada, 2014; Gómez Sal et al., 2014, entre otros), y también en la Argentina, donde el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, ha desarrollado una línea de investigación sobre el tema (Martínez et al., 2003; Lema, 2006; Pochettino et al., 2006, 2012, 2014, 2017; Turco et al., 2006; Del Río et al., 2007; Buet Costantino et al., 2010; Pochettino, 2010;Hurrell et al., 2011).

Según el Diccionario de la Real Academia Española (https://www.rae.es/), la “horticultura” es el cultivo (prácticas) en los “huertos”, así como el arte que lo enseña. El creciente interés de la etnobotánica en el estudio de los huertos se debe a que las prácticas hortícolas permiten elucidar el conocimiento botánico que las orienta y, a la vez, contribuyen a preservar la diversidad biocultural local (Pochettino et al., 2014). En especial, se ha enfatizado el estudio de los llamados “huertos familiares”, por lo común, terrenos de poca extensión ubicados en las proximidades de las viviendas, cuya producción se destina al autoconsumo y, en ocasiones, a la comercialización a pequeña escala como suplemento para la economía doméstica (Hurrell et al., 2011; Pochettino et al., 2012, 2014). En los huertos familiares se encuentran especies y variedades, tanto cultivadas como espontáneas, utilizadas de diversas maneras. No obstante, esa diversidad no siempre es fácilmente registrada en nuestros estudios a partir de las metodologías más utilizadas: entrevistas y listados de plantas útiles reconocidas y utilizadas. Sin embargo, el motivo fundamental de esta problemática es la invisibilización de su importancia por parte de los propios productores, que ocurre cuando ciertas especies y variedades no registran un valor económico explícito. Estas entrarían en el concepto de “cosecha oculta” (Campbell et Luckert, 2002), acuñado por el Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (IIED, según su sigla en inglés) para destacar la importancia de las especies espontáneas en la subsistencia familiar.

En trabajos previos se destacó la importancia de la observación como estrategia para la visibilización y puesta en valor de la diversidad hortícola (Pochettino, 2010). En este caso, se aplicó un “enfoque biográfico”,según técnicas registradas en Nazarea (1998), e inspiradas en la propia experiencia en el campo, donde las referencias al pasado personal de distintos sujetos eran recurrentes. A partir de estos comentarios surgieron los siguientes interrogantes: ¿Cómo las diversas experiencias de vida tienen un correlato en la diversidad de conocimientos botánicos de una persona?, ¿cómo estos saberes se actualizan en función de los contextos cambiantes que atraviesa el sujeto?

En ese marco, el objetivo de esta contribución es evaluar el potencial de los estudios biográficos para el registro de la biodiversidad local y su aplicación, con el objetivo a largo plazo de mantener e incrementar la diversidad biocultural a través de la revalorización de los conocimientos locales, que son múltiples y dinámicos.

Materiales y Métodos

Área de estudio. Huertos periurbanos platenses

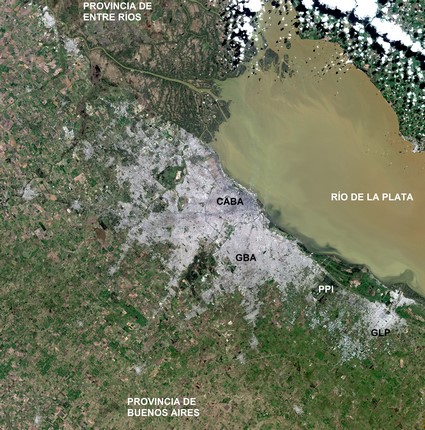

En las proximidades de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra una importante área productiva denominada “cinturón hortícola platense”, localizada en el sector periurbano del área metropolitana local (Fig. 1), definido como una zona de transición entre los sectores netamente urbanos y rurales, con límites móviles según los ritmos de la urbanización (Barsky, 2010). Este “cinturón hortícola”, además de ubicarse en el partido de La Plata, comprende espacios productivos ubicados en los partidos de Berisso, Ensenada y Berazategui, que abastecen de hortalizas, verduras y frutas frescas a la población del área metropolitana, y también de otras provincias argentinas (Benencia, 1997; Feito, 2007). En virtud de la tradición local, se consideran aquí “prácticas hortícolas” tanto las dedicadas a la producción de hortalizas y verduras como a la de frutas, por esto, las actividades fruti-hortícolas, se designan en este texto como “hortícolas” (Pochettino et al., 2014).

Fig.1 Área de estudio (CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GBA: Gran Buenos Aires; GLP: Gran La Plata; PPI: Parque Pereyra Iraola).

Tabla 1. Taxones registrados en las huertas del periurbano platense según distintas estrategias metodológicas (E-O: entrevista y observación) (El símbolo ● indica presencia).

| Taxones por familias | E-O | Biografía |

|---|---|---|

| Actinidiaceae | ||

| Actinidia deliciosa(A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson, “kiwi” | ● | |

| Adoxaceae | ||

| Sambucus australisCham. & Schlecht.,“sauco” | ● | |

| Aizoaceae | ||

| Tetragonia tetragonioides(Pall.) Kuntze, “espinaca rastrera” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Amaranthaceae | ||

| Amaranthus hybridusL., “bledo” | ● (evocado, España) | |

| Beta vulgarisL. var.ciclaL., “acelga” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Beta vulgarisL. var.ciclaL., “acelga de penca verde” | ● | |

| Beta vulgarisL. var.vulgaris, “remolacha” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Spinacia oleraceaL. var.oleracea, “espinaca” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Amaryllidaceae | ||

| Allium ampeloprasumL. var.ampeloprasum, “puerro” | ● | |

| Allium cepaL. var.cepa, “cebolla” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Allium cepaL., “cebolla valenciana” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Allium fistulosumL., “cebolla de verdeo” | ● | |

| Allium sativumL., “ajo común” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Allium sativumL., “ajo colorado” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Allium schoenoprasumL., “ciboulette”, “cebollín” | ● | |

| Anacardiaceae | ||

| Mangifera indicaL., “mango” | ● | |

| Apiaceae | ||

| Apium graveolensL., “apio” | ● | (evocado, España) |

| Daucus carotaL. subsp.sativus(Hoffm.) Arcang., “zanahoria” | ● | |

| Foeniculum vulgareMill. var.vulgare, “hinojo de cabeza gigante” | ● | |

| Foeniculum vulgareMill. var.vulgare, “hinojo silvestre” | (evocado, España y Mendoza) | |

| Petroselinum crispum(Mill.) Fuss., “perejil” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Araliaceae | ||

| Tetrapanax papyrifer(Hook.) K. Koch, “ambay” | ● | |

| Asparagaceae | ||

| Asparagus officinalisL., “espárrago” | (evocado, Mendoza) | |

| Asteraceae | ||

| Artemisia absinthiumL., “ajenjo” | ● | |

| Artemisia verlotorumLamotte, “sertal” | ● | |

| Baccharis articulata(Lam.) Pers., “carqueja” | ● | |

| Baccharis salicifolia(Ruiz & Pav.) Pers., “chilca” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Calendula officinalisL., “caléndula” | ● | |

| Carduussp., “cardo común” | ● (evocado, España) | |

| Cichorium endiviaL., “escarola” | ● | |

| Cichorium intybusL., “achicoria” | ● | |

| Cichorium intybusL., “escarola silvestre” | ● | |

| Cynara cardunculusL. var.scolymus(L.) Fiori, “alcaucil” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Cynara cardunculusL., “cardo de Castilla” | ● (evocado, España) | |

| Lactuca sativaL., “lechuga” | ● | |

| Matricaria chamomillaL., “manzanilla” | ● | ● (evocado, España) |

| Sonchus oleraceusL., “cerraja” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Taraxacum officinaleL., “diente de león” | ● | |

| Boraginaceae | ||

| Borago officinalisL., “borraja” | ● | |

| Brassicaceae | ||

| Brassica napusL., “grilo” | ● | |

| Brassica napusL., “nabiza” | ● | ● (evocado, España) |

| Brassica oleraceaL. var.capitataL., “repollo” | ● | |

| Brassica oleraceaL. var.italicaL., “brócoli” | ● | |

| Brassica rapaL. var.rapa, “nabo” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Eruca vesicaria(L.) Cav., “rúcula” | ● | |

| Raphanus sativusL. var.sativus, “rabanito” | ● | |

| Caryophyllaceae | ||

| Silene vulgaris(Moench.) Garcke, “colleja” | (evocado, España) | |

| Convolvulaceae | ||

| Convolvulus arvensisL., “correhuela” | ● | |

| Ipomoea batatas(L.) Lam., “batata” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Ipomoea batatas(L.) Lam., “batata blanca” | ● | |

| Cucurbitaceae | ||

| Citrullus lanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai “sandía roja” | ● | |

| Cucumis meloL. subsp.melo, “melón” | ● | |

| Cucumis sativusL., “pepino” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Cucurbita ficifoliaBouché, “cayote” | ● | |

| Cucurbita maximaDuchesne subsp.maxima,“zapallo hongo” | ● | |

| Cucurbita maximaDuchesne subsp.maxima,“zapallo plomo” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Cucurbita maximaDuchesne var.zapallito(Carrière) Millán, “zapallito” | ● | |

| Cucurbita maximaDuchesne var.zapallito(Carriére) Millán, “zapallito lustroso” | ● | |

| Cucurbita moschataDuchesne, “zapallo batata” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Cucurbita pepoL., “anco” | ● | |

| Cucurbita pepoL., “zapallo de brujita” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Cucurbita pepoL., “zapallo verde oscuro” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Cucurbita pepoL., “zapallo cantimplora” | ● (evocado, España y Mendoza) | |

| Lagenaria siceraria(Molina) Standl., “mate” | ● | |

| Sechium edule(Jacq.) Sw., “papa del aire” | ● | |

| Ebenaceae | ||

| Diospyros kakiL. f., “caqui” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Fabaceae | ||

| Galega officinalisL., “alfalfa gallega” | ● (evocado, España) | |

| Lablab purpureus(L.) Sweet, “poroto japonés” | ● | ● (evocado, España) |

| Lens culinarisMedik., “lenteja” | (evocado, España) | |

| Phaseolus lunatusL., “poroto de manteca” | ● | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “poroto” | ● | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “poroto alubia” | (evocado, España) | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “poroto blanco” | (evocado, España) | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “poroto negro” | (evocado, España) | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “chaucha” | (evocado, España) | |

| Phaseolus vulgarisL. var.vulgaris, “chaucha manteca” | (evocado, Mendoza) | |

| Pisum sativumL., “arveja” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Vicia fabaL., “haba” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Vigna unquiculata(L.) Walp. ssp. sesquipedalis(L.) Verdc., “chaucha metro” | (evocado, Mendoza) | |

| Fagaceae | ||

| Castanea sativaMill., “castaño” | (evocado, España) | |

| Quercusspp., “roble” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Juglandaceae | ||

| Carya illinoinensis(Wangenh.) K. Koch, “pecán” | ● | |

| Juglans regiaL., “nuez de Castilla” | (evocado, España) | |

| Lamiaceae | ||

| Lavandula angustifoliaMill., “lavanda” | ● | |

| Melissa officinalisL., “melisa” | ● | |

| Mentha spicataL., “menta” | ● | ● |

| MenthaxpiperitaL., “menta peperina” | ● | |

| Ocimum basilicumL., “albahaca” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Origanum vulgareL., “orégano” | ● | (evocado, España) |

| Origanum majoranaL., “mejorana” | (evocado, España) | |

| Rosmarinus officinalisL., “romero” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Salvia officinalisL., “salvia” | ● | |

| Thymus vulgarisL., “tomillo” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Lauraceae | ||

| Laurus nobilisL., “laurel” | ● | ● (evocado, Mendoza) |

| Persea americanaMill., “palta” | ● | |

| Lythraceae | ||

| Punica granatumL., “granada” | ● | |

| Malvaceae | ||

| Malva parvifloraL., “malva” | ● (evocado, España) | |

| Moraceae | ||

| Ficus caricaL., “higo” | ● | |

| Morus albaL., “mora blanca” | ● | |

| Morus albaL., “mora rosada” | ● | |

| Morus nigraL., “mora negra” | ● | |

| Musaceae | ||

| MusaxparadisiacaL., “banana” | ● | |

| Myrtaceae | ||

| Eucalyptus cinereaF. Muell. ex Benth., “eucalipto” | ● | |

| Eucalyptus globulusLabill., “eucalipto” | ● | ● (evocado, Mendoza) |

| Oleaceae | ||

| Olea europeaL., “olivo” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Papaveraceae | ||

| Papaversp., “amapola” | (evocado, España) | |

| Poaceae | ||

| Cymbopogon citratus(DC.) Stapf, “pasto limón” | ● | |

| Triticum aestivum,“trigo” | (evocado, España) | |

| Zea maysL., “maíz” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Polygonaceae | ||

| Rumex crispusL., “lengua de buey”, “lengua de vaca” | ● | ● (evocado, Mendoza) |

| Portulacaceae | ||

| Portulaca oleraceaL., “verdolaga” | ● | ● (evocado, Mendoza) |

| Rosaceae | ||

| Cydonia oblongaMill., “membrillo” | ● | |

| Eriobotrya japonica(Thunb.) Lindl., “níspero” | ● | (evocado, España) |

| Fragariaxananassa(Weston) Duchesne, “frutilla” | ● | |

| Malus pumilaMill., “manzana” | ● | |

| Malus pumilaMill., “manzana roja” | (evocado, España y Mendoza) | |

| Malus pumilaMill., “manzana verde” | (evocado, Mendoza) | |

| Prunus amygdalusBatsch, “almendra” | ● | (evocado, España) |

| Prunus avium(L.) L., “cereza” | ● | (evocado, España) |

| Prunus cerasusL., “guinda” | ● | (evocado, España) |

| Prunus domesticaL., “ciruela” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Prunus persicaBatsch., “durazno” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Pyrus communisL., “pera” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Rubus ulmifoliusSchott., “zarzamora” | (evocado, España) | |

| Rutaceae | ||

| Citrus japonicaThunb., “quinoto” | ● | |

| CitrusxaurantiumL. Grupo Naranjo Dulce, “naranja” | ● | |

| CitrusxaurantiumL. Grupo Pomelo, “pomelo” | ● | |

| Citrusxlimon(L.) Osbeck, “limón” | ● | |

| Citrus reticulataBlanco, “mandarina” | ● | |

| Solanaceae | ||

| Capsicum annuumL., “ají chiquito” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “ají picante” | (evocado, España) | |

| Capsicum annuumL., “ají redondo” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “ají siete colores” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “morrón” | ● | |

| Capsicum annuumL., “pimiento o morrón dulce” | (evocado, España) | |

| Capsicum annuumL., “pimiento amarillo o banana” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “pimiento calahorra” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “pimiento cacho de cabra” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “pimiento carnoso” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum annuumL., “pimiento medio kilo” | (evocado, Mendoza) | |

| Capsicum baccatumL. var.pendulum(Willd.) Eshbaugh, “campanita” | ● | ● (evocado, Mendoza) |

| Nicotiana tabacumL., “tabaco” | ● | |

| Solanum lycopersicumL. var.lycopersicum, “tomate” | ● | ● (evocado, España y Mendoza) |

| Solanum lycopersicumL., “tomate amarillo” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Solanum lycopersicumL., “tomate de racimo” | (evocado, Mendoza) | |

| Solanum lycopersicumL., “tomate perita” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Solanum lycopersicumL., “tomate Río Grande” | ● (evocado, Mendoza) | |

| Solanum melongenaL., “berenjena” | ● | |

| Solanum tuberosumL. subsp.tuberosum, “papa” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Urticaceae | ||

| Parietaria judaicaL., “buscapina” | ● | |

| Urtica urensL., “ortiga” | ● | (evocado, España) |

| Verbenaceae | ||

| Aloysia citriodoraPalau, “cedrón” | ● | |

| Aloysia polystachya(Griseb.) Moldenke, “burrito” | ● | |

| Lippia turbinataGriseb., “poleo” | ● | |

| Vitaceae | ||

| Vitis labruscaL., “uva chinche”, “uva Isabella” | ● | |

| Vitis viniferaL., “uva europea” | ● | (evocado, España y Mendoza) |

| Xanthorrhoeaceae | ||

| Aloe arborescensMill., “aloe” | ● | |

| Aloe vera(L.) Burm.f., “aloe” | ● |

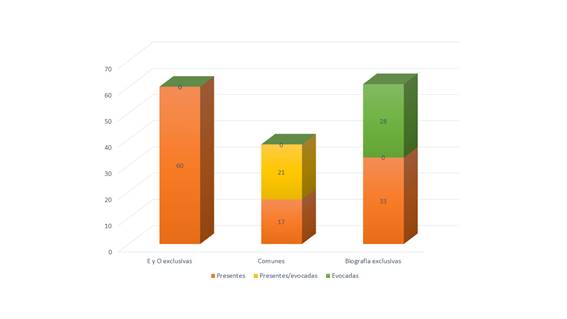

Fig. 2. Comparación del número de taxones reconocidos por los pobladores locales y registrados según las distintas estrategias metodológicas utilizadas.

Tabla 2. Conocimiento botánico de una interlocutora, registrado mediante la estrategia de trayectoria de vida.

| Nombre atribuido | Modo de obtención | Formas de utilización | Destino | Lugar de uso |

| Acelga | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Ají 7 colores | Cultivo | Alimenticio: fresco, en conserva o seco para hacer pimentón picante | Autoconsumo | Mendoza |

| Ají Campanita | Cultivo | Alimento: fresco, en conserva o seco para hacer pimentón picante | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Ají Chiquito, alargado y finito | Cultivo | Alimenticio: fresco, en conserva o seco para hacer pimentón picante | Autoconsumo | Mendoza |

| Ají picante | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España |

| Ají Redondo | Cultivo | Alimenticio: fresco, en conserva o seco para hacer pimentón picante | Autoconsumo | Mendoza |

| Ajo Colorado | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Ajo común | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Albahaca | Cultivo | Alimenticio /condimenticia. Ahuyenta insectos en huerta | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Alcaucil | Recolección | Alimenticio: cocido o en conserva | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Alfalfa gallega | Recolección | Alimenticio: raíz hervida, hojas, flores | Autoconsumo | España - PPI |

| Almendra | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | España |

| Amapola | Recolección | Medicinal: para facilitar el sueño, tranquilizante | Autoconsumo | España |

| Apio | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza |

| Arveja | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo Trabajo asalariado: fábrica de conservas (Mendoza) | España - Mendoza |

| Batata | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Bledo | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Buscapina | Cultivo | Medicinal: para problemas digestivos | Autoconsumo | PPI |

| Caqui | Recolección Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Cardo común | Recolección | Alimenticio: tallo hervido y flores tiernas | Autoconsumo | España - PPI |

| Cardo de Castilla | Recolección | Alimenticio: tallo hervido y flores tiernas | Autoconsumo | España - PPI |

| Carqueja | Cultivo | Medicinal: para problemas del hígado | Autoconsumo | PPI |

| Castaño | Recolección | Utensilio: tallado de cucharas | Autoconsumo | España |

| Cebolla común | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Cebolla valenciana | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Cereza | Recolección | Alimenticio: fruta fresca o en conservas dulces | Autoconsumo | España |

| Cerraja | Recolección | Alimenticio: hojas | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Chaucha | Cultivo | Alimenticio: en guiso, secas | Autoconsumo | España |

| Chaucha Japonesa | Cultivo | Alimenticio: en guiso, secas | Autoconsumo | Mendoza - Parque Pereyra Iraola |

| Chaucha manteca | Cultivo | Alimenticio: en guiso, secas | Autoconsumo | Mendoza |

| Chaucha metro | Cultivo | Alimenticio: en guiso, secas | Autoconsumo | Mendoza |

| Chilca | Recolección | Medicinal: para problemas respiratorios, expectorante | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Ciruela | Recolección | Alimenticio: fruta fresca, seca o en conservas dulces | Autoconsumo Trabajo asalariado: en cosecha y en fábrica de conservas (Mendoza) | España - Mendoza |

| Colleja | Recolección | Alimenticio: en ensalada, guiso y tortilla | Autoconsumo | España |

| Correhuela | Recolección | Alimenticio: hojas. Consumo humano y animal | Autoconsumo | PPI |

| Durazno | Recolección | Alimenticio: fruta fresca, seca o en conservas dulces | Autoconsumo Trabajo asalariado: en cosecha y en fábrica de conservas (Mendoza) | España - Mendoza |

| Escarola silvestre | Recolección | Alimenticio: hojas | Autoconsumo | PPI |

| Espárrago | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza |

| Espinaca común | Cultivo | Alimenticio: fresco o cocido | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Espinaca rastrera | Cultivo | Alimenticio: fresco o cocido | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Eucalipto | Recolección | Medicinal: para problemas respiratorios, expectorante en jarabe | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Guinda | Recolección | Alimenticio: fruta fresca o en conservas dulces | Autoconsumo | España |

| Haba | Cultivo | Alimenticio: cocidas en ensalada, tortilla, guiso, etc. o secas | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Hinojo silvestre | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Laurel | Recolección | Medicinal: para problemas respiratorios, expectorante en jarabe | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Lengua de Buey o Lengua de Vaca | Recolección | Alimenticio: hojas | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Lenteja | Entrega por parte del gobierno | Alimenticio: en guisos | Autoconsumo | España |

| Maíz | Cultivo | Alimenticio La chalas como envoltura de cigarrillos (sólo España) | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Malva | Recolección (España) Cultivo (Pereyra) | Medicinal: baños locales para estreñimientos y hemorroides | Autoconsumo | España - PPI |

| Manzana roja | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Manzana verde | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza | |

| Manzanilla | Recolección | Medicinal: té digestivo y tranquilizante Fumado, como sustituto de tabaco | Autoconsumo | España - PPI |

| Mejorana | Recolección | Medicinal | Comercialización | España |

| Menta | Cultivo | Medicinal: para problemas digestivos | Autoconsumo | PPI |

| Menta Peperina | Cultivo | Medicinal: para problemas digestivos | Autoconsumo | PPI |

| Mora Blanca | Recolección | Alimenticio: fruto fresco o en mermelada | Autoconsumo | PPI |

| Mora Negra | Recolección | Alimenticio: fruto fresco o en mermelada | Autoconsumo | PPI |

| Mora Rosada | Recolección | Alimenticio: fresco o en mermelada | Autoconsumo | PPI |

| Nabiza | Recolección | Alimenticio: raíz cocinada | Autoconsumo | España - PPI |

| Nabo | Cultivo | Alimenticio: raíz rallada o hervida | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Níspero | Recolección | Alimenticio: fruta fresca o en conservas dulces | Autoconsumo | España |

| Nuez de Castilla | Recolección | Alimenticio | Autoconsumo | España |

| Olivo | Recolección (de tierras públicas/ comunitarias en España y de tierras privadas en Mendoza) | Medicinal: para facilitar el sueño, tranquilizante (hojas) y alimenticio (fruto) | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Orégano | Recolección Cultivo | Condimento Medicinal | Comercialización | España |

| Ortiga | Recolección | Alimenticio: hojas hervidas | Autoconsumo | España |

| Papa | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Pepino | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Pera | Recolección | Alimenticio: fruta fresca, seca o en conservas dulces | Autoconsumo Trabajo asalariado: en cosecha y en fábrica de conservas (Mendoza) | España - Mendoza |

| Perejil | Cultivo | Alimenticio/ condimento | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Pimiento Amarillo o Banana | Cultivo | Alimenticio: fresco | Autoconsumo | Mendoza |

| Pimiento Cacho de cabra | Cultivo | Alimenticio: seco | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Pimiento Calahorra | Cultivo | Alimenticio: fresco o en conservas | Autoconsumo -Comercialización | Mendoza - PPI |

| Pimiento Carnoso | Cultivo | Alimenticio: para secar y hacer pimentón dulce | Autoconsumo | Mendoza |

| Pimiento Largo | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza |

| Pimiento Medio Kilo | Cultivo | Alimenticio: para secar y hacer pimentón dulce | Autoconsumo | Mendoza |

| Pimiento o Morrón dulce | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España |

| Poroto alubia | Entrega por parte del gobierno | Alimenticio: en guisos | Autoconsumo | España |

| Poroto blanco | Entrega por parte del gobierno | Alimenticio: en guisos | Autoconsumo | España |

| Poroto negro | Entrega por parte del gobierno | Alimenticio: en guisos | Autoconsumo | España |

| Remolacha | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza |

| Roble | Recolección | Medicinal: para problemas respiratorios, expectorante en jarabe | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Romero | Recolección Cultivo | Condimento. Medicinal. Ahuyentar insectos en huerta | Autoconsumo Comercialización | España - Mendoza |

| Sauco | Recolección | Alimenticio: fresco o en mermelada | Autoconsumo | PPI |

| Sertal | Cultivo | Medicinal: para problemas digestivos | Autoconsumo | PPI |

| Tomate | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Tomate Amarillo | Cultivo | Alimenticio: fresco o en conservas | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Tomate de Racimo | Cultivo | Alimenticio: fresco (en invierno) | Autoconsumo | Mendoza |

| Tomate Perita | Cultivo | Alimenticio: fresco, seco o en conservas | Autoconsumo Comercialización | Mendoza - PPI |

| Tomate Río Grande | Cultivo | Alimenticio: en conservas | Autoconsumo Comercialización | Mendoza - PPI |

| Tomillo | Recolección Cultivo | Medicinal: té para problemas de riñones. Condimento | Autoconsumo Comercialización | España - Mendoza |

| Trigo | Entrega por parte del gobierno | Alimenticio: en guisos | Autoconsumo | España |

| Uva | Recolección Cultivo | Alimenticio: fruta fresca, seca, en conservas dulces o preparación de vino | Autoconsumo Comercialización Trabajo asalariado: en cosecha (Mendoza) | España - Mendoza |

| Verdolaga | Recolección | Alimenticio: en ensalada, guiso y tortilla | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Zapallo batata | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Zapallo Cantimplora | Cultivo | Alimenticio Como utensilio: para cargar agua | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Zapallo color verde oscuro | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Zapallo de brujita | Cultivo | Alimenticio Como utensilio: plato | Autoconsumo | España - Mendoza - PPI |

| Zapallo plomo | Cultivo | Alimenticio | Autoconsumo | Mendoza - PPI |

| Zarzamora | Recolección | Alimenticio: fruta fresca o en conservas dulces | Autoconsumo | España |

La horticultura local se inició con la fundación de la ciudad de La Plata, a fines del siglo XIX, ligada al arribo de inmigrantes de diferentes países europeos que aportaron tanto sus conocimientos como sus prácticas tradicionales de origen (García, 2010; Hurrell et al., 2011). Buena parte de esta horticultura incipiente se vinculó al cultivo de la “uva americana”,Vitis labruscaL., mediante el sistema de parral, adaptado a las condiciones locales, para la elaboración del denominado “vino de la costa” (por la proximidad de los huertos a la ribera del Río de la Plata), un producto considerado tradicional del área. Luego de un período de expansión inicial, los cultivos declinaron hasta el borde de la extinción; no obstante, presenta recientemente una interesante recuperación, gracias el esfuerzo de pobladores locales (Marasas et Velarde, 2000; Velarde et al., 2008; Hurrell et al., 2014).

La franja productiva platense presenta en la actualidad una elevada heterogeneidad, en cuanto al origen de los horticultores y a los tipos de huertos (familiares, comerciales), a la organización social del trabajo, a los estilos locales de producción, a los niveles de incorporación tecnológica y la conservación del material reproductivo. Esta heterogeneidad se refleja asimismo en las prácticas hortícolas, que a menudo implican la conservación de variedades tradicionales de la zona, como ocurre en los huertos de Isla Santiago (Ensenada), Isla Paulino y Los Talas (Berisso), localizados en la ribera del Río de la Plata (Hurrell et al., 2011), así como la incorporación de variedades hortícolas propias de tradiciones familiares de otras regiones (Pochettino et al., 2014). En este sentido, la zona es un espacio de diversidad cultural: descendientes de inmigrantes de fines del siglo XIX de origen suizo, italiano, español y eslavo; portugueses y japoneses llegados a mediados del siglo XX y, desde hace unos veinte años, se produjo la incorporación de gran cantidad de inmigrantes bolivianos. Incluye también casos como los huertos enclavados en el Parque provincial y reserva de la biosfera Pereyra Iraola (PPI), “pulmón verde” entre el crecimiento urbano del Gran Buenos Aires y el del Gran La Plata, con características particulares del acceso a la tierra (arriendo mediante canon al gobierno provincial), y donde se registran procesos de transformación productiva hacia la agroecología (Del Río et al., 2007).

Aspectos metodológicos

En los estudios realizados en el sector periurbano platense se aplicaron metodologías etnobotánicas cualitativas habituales, incluyendo la obtención del consentimiento previo informado para el desarrollo de la investigación y la difusión de sus resultados. Se procedió a la observación de los espacios hortícolas y de las prácticas cotidianas. Se realizaron listados libres y entrevistas abiertas y semiestructuradas (Albuquerque et al., 2014, 2019), referidas tanto a las plantas presentes en los huertos como a sus usos, con 25 interlocutores de ambos sexos y diferentes edades (de 28 a 82 años), a los que se accedió desde diferentes proyectos de extensión realizados previamente en la zona. Se trabajó a razón de un entrevistado por huerto, en los que se realizaron, además, colecciones de muestras, registros fotográficos, y obtención y procesamiento de ejemplares de herbario de referencia depositados para su documentación en herbarios reconocidos del área de estudio (BAA, BAB, LP, SI). Este material se identificó mediante caracteres de morfología externa e interna, en caso de ser necesario. Se presentan con sus nombres actualizados según The Plant List (2013).

Por otra parte, se aplicó el enfoque biográfico con una participante (M., 68 años), nacida en España, en la posguerra, quien emigró a Mendoza (Argentina) a los 12 años y, finalmente, se radicó en el Parque Pereyra Iraola en 2015. Este enfoque cualitativo, usualmente asociado a estudios históricos, sociológicos y antropológicos, intenta dar cuenta de un universo más amplio que el del individuo con el que se trabaja en un momento dado (entrevista). Se basa en entender a ese individuo socialmente constituido y en relación dialéctica con la estructura social local, con lo cual se posibilita pensar las experiencias individuales como producto y productoras de determinado grupo social (Bertaux, 1999; Ferraroti, 2007). En este caso, se ha recurrido a la “trayectoria de vida”, en particular en relación a los conocimientos botánicos. La trayectoria de vida constituye una reconstrucción que hace el investigador a partir del relato de un sujeto sobre sus experiencias de vida en relación con el problema de investigación (Bertaux, 1999); en este caso, en relación a las variedades de plantas reconocidas y/o empleadas en distintos contextos a lo largo de su vida. Para el área de estudio, es la primera vez que esta metodología ha sido utilizada.

Cabe resaltar que esta estrategia presenta tanto potencialidades como dificultades que han sido planteadas por diversos autores (Bertaux, 1999; Ferraroti, 2007). Como aportes positivos podemos decir que prioriza el punto de vista del actor involucrado, permite abordar la dimensión temporal de los fenómenos, constituye una forma de resignificación de saberes para los interlocutores y, además, puede ser una vía para generar hipótesis y nuevas preguntas de investigación.

Entre las dificultades, se puede destacar la que atañe a la selección de los interlocutores. Esto se debe a que es necesario que destinen más tiempo a los encuentros que con otras metodologías, deben tener una apertura para comunicar cuestiones que pueden ser consideradas personales, o íntimas, por lo cual hay que desarrollar una confianza previa entre el investigador y el interlocutor (Ferraroti, 2007) y, asimismo, dar cuenta de experiencias concretas en relación al tema y a las preguntas de investigación. También cabe preguntarse sobre cuán representativos son los interlocutores con respecto al grupo social o población de estudio: en este contexto, la representatividad es cualitativa (referida a los saberes), y no cuantitativa (numérica). Teniendo en cuenta las posibles dificultades planteadas, se considera conveniente aplicar el enfoque biográfico cuando el investigador ya tiene un conocimiento previo del área y de la temática (Nazarea, 1998). En este caso, la aplicación del enfoque biográfico, con la selección del interlocutor adecuado fue realizada teniendo con anterioridad un conocimiento del área y de los pobladores locales, a través de trabajos de investigación y de extensión universitaria. La selección de la interlocutora en particular obedeció por una parte a su voluntad de participar en entrevistas de larga duración y su capacidad para recordar y poner en palabras sus memorias. Por otra parte, su historia de migraciones es semejante a la de la mayoría de horticultores del PPI que presentan una gran movilidad (Del Río et al., 2007). Por ello, la comparación de resultados obtenidos mediante este caso con técnicas sincrónicas de observación y entrevista permitió identificar continuidades y cambios en la diversidad biocultural local y resulta una propuesta para futuras investigaciones sobre el tema.

Resultados

La Tabla 1 presenta los distintos taxones relevados según las estrategias metodológicas empleadas. Mediante entrevistas y observación (sincrónicas) se registraron 98 taxones, por medio de la estrategia biográfica se registraron 99 taxones tanto presentes como “evocados”, los cuales identificados taxonómicamente sobre la base de la descripción brindada por la interlocutora a partir de diversos estímulos “visuales” (fotografías, muestras, material de herbario), y “narrativos” (descripciones en distinto tipo de literatura). De este modo, se puede observar la incidencia de la experiencia personal en el incremento del total de los saberes botánicos locales teniendo en cuenta que hay 38 taxones que fueron registrados mediante los dos tipos de abordaje (Fig. 2). Los 159 taxones registrados incluyen especies, subespecies o variedades botánicas, reconocidos como diferentes por los pobladores locales (Fig. 3). La gran mayoría de las plantas relevadas se utilizan con fines alimentarios; no obstante, se incluyeron también otras con distintos usos (medicinal, artesanal) (Fig. 4), dado que forman parte del repertorio de taxones presentes en los huertos.

En la Tabla 2 se resume la información registrada exclusivamente mediante la trayectoria de vida, donde se observa la incorporación de nuevos saberes hortícolas y su actualización en distintos contextos.

Discusión y Conclusiones

La comparación de las estrategias metodológicas aplicadas permitió ratificar la existencia de una “cosecha oculta”,orientada por conocimientos botánicos que pueden ponerse en juego en distintos momentos y contextos, ampliando la diversidad biocultural local. De un total de 159 taxones registrados, se han observado y coleccionado 131 especies o variedades, y 28 taxones evocados. Es destacable que el número de taxones referidos en la trayectoria de vida fue muy próximo (99 especies o variedades de 30 familias botánicas) al obtenido mediante observación y realización de entrevistas (98 especies o variedades de 28 familias botánicas). Esto contrasta con trabajos realizados en huertos comerciales, que tienen un manejo familiar en la misma área de estudio. En estos huertos, Bonicatto et al. (2015) relevaron 179 variedades comerciales diferentes correspondientes a 14 familias botánicas (es decir, mayor diversidad comercial de menor número de variedades).

Desde el punto de vista cualitativo se observa también cómo el estudio de la trayectoria de vida ha permitido el registro de una elevada biodiversidad de cultivos de familias botánicas de gran importancia económica, como Cucurbitáceas, Solanáceas y Leguminosas, aumentando la biodiversidad registrada mediante las estrategias sincrónicas. Sin embargo, es menor el número de Brasicáceas que en otros trabajos (Bonicatto et al., 2015; Pochettino et al., 2014), posiblemente como consecuencia del origen español de la interlocutora, por contraposición al origen mayormente italiano del resto de los entrevistados. Sin embargo, al igual que en los trabajos mencionados y otros sobre el rol de la horticultura (Calvet Mir et al., 2014), se destaca que los criterios de afectividad ligados a la tradición familiar son importantes en dicha conservación. En el caso estudiado tampoco se señala ninguna de las variedades de cultivo típicas del Parque Pereyra Iraola, registradas en este trabajo y en trabajos previos (Del Río et al., 2007; Pochettino, 2010), como el “zapallito lustroso”, el “hinojo de cabeza gigante” y la “acelga de penca verde”. Se estima que la no incorporación de variedades típicas se debe a su relativamente corta persistencia en el área, ya que la participante está asentada de forma permanente en el Parque Pereyra Iraola desde el año 2015. En este sentido, si bien el caso no es completamente representativo de la población local, dada su corta permanencia en el PPI, en concordancia con una de las dificultades planteadas en la metodología, aporta resultados novedosos que contribuyen como una voz más a la diversidad biocultural local, al ser contrastados con datos del área obtenidos a través de otras estrategias metodológicas, y dan respuesta a las preguntas de investigación planteadas.

También cabe resaltar que la técnica de la trayectoria de vida ha permitido a la propia interlocutora rememorar y actualizar sus experiencias. De las 99 etnoespecies reconocidas, 58 fueron aprendidas en España; 30 en Mendoza, y 11 en el periurbano platense (Parque Pereyra Iraola), destacándose entonces España como el espacio de primera socialización y de adquisición de mayor diversidad de saberes. Con respecto a las continuidades y discontinuidades entre los lugares de uso, en primer término la relación entre España y Mendoza implicó no sólo el traslado de conocimientos hacia la Argentina, sino también de material genético. Pero los conocimientos inicialmente adquiridos le permitieron reconocer plantas que no eran comúnmente utilizadas en la nueva localización, como el caso del hinojo espontáneo. Mendoza, por su parte, representó el espacio de la diversificación hortícola, dado que por la actividad laboral desarrollada, así como por intercambio con otros productores, la interlocutora tuvo estrecho contacto con distintas variedades de cultivo de tomates, pimientos y zapallos. La aplicación de estos conocimientos en su nueva residencia en la huerta del Parque Pereyra Iraola implicó la incorporación de nuevas variedades al repertorio de la horticultura local. Un caso muy interesante resulta de la comparación de los saberes adquiridos en España y aplicados directamente en la última residencia, dado que las plantas que aparecen en el relato son, en su mayoría, plantas espontáneas obtenidas por recolección. Este es el caso de los cardos, resignificados en la actualidad por su valor emotivo ligado a la historia familiar, pero no tan utilizados como en España, reproduciendo un proceso general ya descripto por Hernández Bermejo et al. (2019).

En este marco, los saberes pueden permanecer latentes: los conocimientos que por múltiples circunstancias no pueden ponerse en práctica en determinados contextos, quedan a la espera de poder expresarse y emerger en contextos propicios. Esta observación ya fue realizada por Nazarea (1998), quien describe los saberes hortícolas de mujeres migrantes entre el campo y la ciudad, destacando que quienes tuvieron posibilidades de acceder al mercado, revierten esa experiencia sobre la diversidad hortícola local.

De acuerdo con los resultados, consideramos que la aplicación de estudios biográficos tiene una serie de ventajas: 1) conocer con mayor detalle el punto de vista del actor local; 2) hacer evidente la dimensión temporal en el escenario de la diversidad biocultural local; 3) dar cuenta de cómo se actualizan/resignifican saberes adquiridos en un contexto particular en otro nuevo; 4) posibilitar un espacio de reflexión para la persona que, al relatarle a otro sus vivencias, ordena, resignifica y revaloriza sus propias experiencias y saberes; 5) explicitar el rol activo del investigador: el “cómo” de la investigación se vuelve también parte del “para qué”, que incluye la revalorización de los saberes locales. En este punto, se puede agregar que el relato obtenido, en formato escrito, fue entregado a la interlocutora, quien, a su vez, solicitó varias copias para repartir entre personas allegadas.

Asimismo, no se desconocen los problemas que plantean los estudios biográficos, a saber: 1) selección adecuada del interlocutor a los fines de la investigación; en nuestro caso, sobre la base del conocimiento previo del área y los pobladores locales se seleccionó una interlocutora con voluntad y capacidad de participación, así como experiencia en la actividad hortícola, a pesar de su corta permanencia en la zona; 2) se requiere más tiempo para su implementación y registro; 3) cuán representativo es el interlocutor del grupo social o de la población de estudio; en este sentido no se niega la poca representatividad de emplear un solo caso, pero en tanto complemento de los datos aportados por otras estrategias metodológicas se considera que aporta al conocimiento de la diversidad biocultural local. En el caso presentado se destaca que mediante una única técnica (historia de vida) y con una sola persona se obtuvieron referencias a 99 etnoespecies, mientras que utilizando técnicas sincrónicas de observación y entrevista, con 25 personas, se identificaron 98 etnoespecies; 4) no obstante, también se destaca la imposibilidad para poder contrastar lo que se nos dice con la observación de material vegetal en lo que se refiere al relato del pasado. El uso de diversos estímulos visuales y narrativos constituye una herramienta útil, pero no conclusiva.

En este marco, entendemos que la integración de metodologías sincrónicas de entrevista y observación con los estudios biográficos resulta en un abordaje integral y complejo de la diversidad biocultural que no podría haberse alcanzado por una única vía metodológica. Asimismo, aportan valiosa información de aplicación inmediata para proyectos aplicados y de desarrollo local, de los cuales los huertos familiares suelen ser protagonistas centrales.