Introducción

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el más reciente intento de la comunidad internacional para implementar objetivos antes del 2030 en pos de asegurar la disminución de las desigualdades y evitar la crisis socioambiental; para ello se han fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),1 así como sus respectivas 169 metas. Dicho plan tiene como fundamento la resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1) y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (A/RES/69/313), ambas lanzadas en 2015, en el espacio de Naciones Unidas. La Agenda 2030 constituye la continuación de los Objetivos del Milenio (ODM), ya que los ODS entraron en vigor el mismo año en que finalizaron los ODM.2 Si bien no es una agenda de tipo vinculante, establece un piso mínimo de compromisos que cada país firmante procura realizar de cara a la comunidad internacional.

En tanto país firmante, México ha presentado hasta el momento tres Informes Nacionales Voluntarios en los años 2016, 2018 y 2021. La situación específica del país justifica la búsqueda por la consecución de los ODS. En primer lugar, se trata de uno de los 17 países megadiversos, es decir aquellos que contienen el 70% de la diversidad de especies a nivel global. México ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas vasculares y en anfibios, y el onceavo en aves (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008). A su vez, dentro del territorio mexicano más de siete millones de personas hablan alguna de las once familias lingüísticas precolombinas, cada una con sus respectivas variantes regionales (INALI, 2008).

La especificidad de México se enmarca en los efectos nocivos que está provocando el cambio climático en todos los ecosistemas de la región. Tal como ha sido señalado por los informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2004), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2009) y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2014), más allá de las particularidades de cada país, los principales escenarios a mediano plazo auguran un mismo futuro para toda Latinoamérica: la disminución de las cosechas agrícolas y la pesca, la disminución del agua potable, el aumento de la degradación de la tierra, la desaparición de la fauna y flora que contribuyen al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, el aumento de incendios, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, y el aumento de fenómenos extremos (tales como sequías, inundaciones y huracanes) tanto en intensidad como en frecuencia.

Estos problemas no son solamente ambientales, sino que repercuten directamente en la calidad de vida de la población y su imposibilidad para desarrollar una vida plena; es por ello por lo que se prefiere el uso del término socioambiental para referirnos a fenómenos naturales— muchos de ellos provocados por acciones antrópicas— que repercuten negativamente sobre las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad (Martínez Alier, 2009; Merlinsky, 2020), especialmente en el caso de las mujeres (Ímaz et. al., 2014). En Latinoamérica, esta situación ha dado paso a movimientos socioambientales y de protestas, los cuales son indicadores de la falta de licencia social con que cuentan muchos proyectos, tanto privados como públicos, de corte desarrollista pero que, sobre todo en nuestro continente, implican procesos extractivos (Delgado Ramos, 2013; Gudynas, 2015; Svampa, 2019). En el caso de México, esta situación se ve tensionada por la persecución y asesinato de defensores ambientales y de derechos humanos, los cuales contabilizan más de 80 para el periodo 2012-2019 (CEMDA, 2019), y 18 para el año 2020, ubicando a México como uno de los países de mayor riesgo para dichas actividades, sólo sobrepasado por Colombia, Filipinas y Brasil (Global Witness, 2020). Asimismo, a esta situación es necesario agregar la profundización de desigualdades y vulnerabilidades como resultado de la pandemia del Covid-19.

Ante este escenario se vuelve crucial la pregunta sobre la aplicación de políticas públicas y proyectos en materia de gobernanza ambiental y desarrollo sostenible ¿Acaso existe consenso en torno a lo que se considera qué es— y qué no es— “adecuado” o “sostenible”? La presente investigación busca dar respuesta a dicha pregunta. En otras palabras, antes que analizar la implementación y/o los resultados de las políticas públicas y acciones gubernamentales en materia de ODS, damos un paso previo: nos preguntamos por la propia definición de la sostenibilidad, tal como es entendida desde el Estado (sin importar que dicha definición sea explícita o no). Para ello se empleará un análisis discursivo de los tres Informes Nacionales Voluntarios que ha presentado México en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas. La perspectiva escogida es cualitativa, ya que lo que interesa conocer es la producción social de sentido que subyace en la adopción de la Agenda 2030 por parte de México.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se presentan los trabajos que han abordado la relación del Estado mexicano con la Agenda 2030, señalando sus aportes y también sus limitaciones. La segunda sección presenta el marco conceptual y metodológico desde el que se da respuesta a la pregunta de investigación. La tercera sección ofrece el análisis detallado de los tres Informes. Finalmente, la cuarta sección presenta la discusión general y las conclusiones.

La Agenda 2030 en México: estado actual de la cuestión y sus limitaciones

Como se ha mencionado, México es un país especialmente afectado por la crisis socioambiental provocada por el modelo productivo actual y los efectos del cambio climático. Una crisis que afecta no sólo al ambiente, sus especies y ecosistemas, sino también a la población, especialmente a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. No obstante, a pesar de la gran relevancia que presenta esta problemática y de los años transcurridos,3 han sido pocos los trabajos académicos que han abordado la implementación de la Agenda 2030 o alguno de sus ODS en México. Al revisar las bases de datos de revistas indexadas (tanto en modalidad open access como por suscripción) podemos encontrar un total de 12 artículos publicados entre el 2019 y el 2022, trabajados desde las disciplinas de la gobernanza y administración pública, las ciencias políticas, la economía, el derecho, y la educación. Los temas que se abordan también difieren: por un lado se agrupan las investigaciones que trabajan con un ODS en específico— el 4, relativo a educación de calidad; el 6, relativo al agua limpia y el saneamiento; el 7, relativo a energía asequible y no contaminante; el 11, relativo a ciudades y comunidades sostenibles; y el 16, relativo a paz, justicia e instituciones sólidas—, y por el otro aquellas que trabajan la intersección de varios ODS— en las acciones de cooperativas, en los planes de desarrollo de municipios y entidades federativas, o en políticas económicas— o que analizan la Agenda 2030 en relación a los Planes de Desarrollo Nacional de los diferentes gobiernos.

Las evaluaciones que se hacen del grado de avance de los ODS son dispares. En algunos casos prima una visión positiva que da por válida la información y propuestas que se encuentran contenidos en los planes de gobierno o los informes de empresas, sin contrastar dicha información ni evaluar de forma externa su impacto (Rosas Ferrusca et. el., 2019; Sinforoso Martínez et. al., 2020; Alegría Murrieta et. al., 2021; Díaz de León, et. al., 2021; Bravo Mercado, 2022). En otro caso, la evaluación también resulta positiva, aunque la metodología implica el trabajo de campo y la contrastación de resultados (García-Sánchez et. al., 2021).

Por su parte, aquellos trabajos que mantienen una visión negativa sobre lo que ha hecho el gobierno, se caracterizan por contrastar las metas e indicadores de ciertos ODS con los documentos oficiales relevantes en la materia (Villanueva Ulfgard, 2019; Jiménez Ramos y De León de la Garza, 2021; Aguilar León, 2022). También se encuentran quienes realizaron, además de la revisión documental, entrevistas a funcionarios y/o a expertos (Breur y Spring, 2020; León Estrada, 2021), y quienes emplearon una revisión externa de resultados (Adaya y Cardenas-Cabello, 2022).

A pesar de estas diferencias en la forma de evaluar el grado de avance de la Agenda 2030 en México, y de la versatilidad de temas abordados, todos los trabajos comparten dos características. En primer lugar, ninguno problematiza la propia noción de aquello que es sostenible, sino que sólo se retoma la definición dada por Naciones Unidas4 o por el gobierno mexicano. Esto quiere decir que se toman las políticas o propuestas relativas a la Agenda 2030 como realmente pertenecientes a dicha agenda, sin considerar si tal relación es realmente efectiva o sólo nominal. En segundo lugar, en todos los casos se realiza (en mayor o menor medida) una revisión documental, la cual puede ser más o menos detallada y puede o no estar acompañada de entrevistas o trabajo de campo; no obstante, lo que queda pendiente es el análisis de cómo se construye, en el discurso, la definición de sostenibilidad, la cual orienta el sentido de las políticas o propuestas analizados (Peña Ochoa. 2019).

Con el fin de contribuir al entendimiento de la forma en que se implementa la Agenda 2030 en México, en este trabajo se procura realizar un análisis discursivo para develar el proceso mediante el cual se construye el concepto de ‘sostenibilidad’5 a través del discurso estatal mexicano.

La construcción social de sentido en torno a la sostenibilidad

En este trabajo se entiende a la producción social de sentido como el conjunto de propiedades significantes de un discurso mediante el cual éste construye a sus objetos de referencia, los cuales se entienden como aquellas unidades extradiscursivas a las que se refieren los discursos— es decir, sus referentes en tanto objetos semiotizados (Verón, 1993; Vitale, 2015). No se trata de una teoría correspondentista según la cual el lenguaje “refleja” o “representa” una realidad material más o menos objetiva, y que permitiría por lo tanto establecer la verdad o falsedad de las proposiciones. Por el contrario, de lo que se trata es de ver la forma en que los discursos construyen a sus objetos: es decir, los definen, los delimitan, les asignan propiedades y establecen relaciones entre dichos objetos y otros. Y dado que la sostenibilidad es un término polisémico, abierto a múltiples interpretaciones muchas veces contrapuestas (Foladori y Pierri, 2005; Durand, 2017), en esta investigación se busca dar cuenta de la configuración específica que adopta el discurso del Estado mexicano en torno a la Agenda 2030.

A través del análisis discursivo es posible describir empíricamente el modelo interpretativo a través del cual un discurso establece relación con sus objetos y les otorga sentido. Por modelo interpretativo se entiende al conjunto de representaciones discursivas utilizadas para interpretar los fenómenos sociales, las cuales se encuentran fundadas cognitivamente en paradigmas epistemológicos (Vasilachis de Gialdino, 2013). De esta forma, encuentra correlato con el proceso sociológico de enmarcado (Almeida, 2019) el cual designa a las estrategias discursivas empleadas por actores sociales para fijar en la agenda pública o formal aquello que se considera relevante. Esto resulta esencial para entender la forma en que se construye el concepto amplio del “desarrollo sostenible”. A su vez, este punto resulta importante ya que del sentido de dichos objetos dependerán las acciones que el Estado lleve adelante, incluidas las políticas públicas (Peña Ochoa, 2019; Merlinsky, 2021).

Análisis discursivo de los tres Informes Nacionales Voluntarios

En el presente apartado se analizan los tres Informes Nacionales Voluntarios (INV) presentados por México en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en los años 2016, 2018 y 2021. En cada uno de ellos se identifican las especificidades formales y estructurales, así como los tópicos relativos a la ‘sostenibilidad’ y las formas en las cuales ésta es definida. Asimismo, en cada caso se señalan las características políticas y sociales que se consideran relevantes de acuerdo con su contexto de producción.

A nivel formal, el primer INV consiste en un documento de 27 páginas6 estructurado en torno a tres secciones: Proceso para la preparación de la revisión nacional; Ambiente adecuado para la Agenda 2030; Medios para el cumplimento. La portada es meramente descriptiva, y lleva como ilustración un círculo dividido en 17 segmentos, cada uno con el color pantone de uno de los 17 ODS (esta imagen puede ser considerada una metáfora visual de la interrelación de los ODS, los cuales son interdependientes). En lo institucional, además del sello del Estado y del logo de la Presidencia de la República, se ubica el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que fue en el marco de su convocatoria que comenzó a elaborarse este informe.

El segundo INV consiste en un documento de 92 páginas7 estructurado en torno a cinco secciones: Introducción; Diseño del Informe Nacional Voluntario; Medidas y compromisos para el cumplimiento de la Agenda 2030; Reporte de objetivos; Conclusiones. La portada es notablemente más elaborada: mantiene el círculo al centro, con los respectivos pantones, aunque se le agrega el logo y nombre de cada ODS. Al centro se agrega un círculo verde oscuro8 con la silueta de México y el año (2018). Desaparece el logo de PNUD, quedando sólo el de México.

El tercer INV consiste en un documento de 137 páginas9estructurado en torno a cuatro partes: Preliminares; La Agenda 2030 en un México en transformación.10 Posicionamientos sobre el avance en la Agenda 2030 por sector participante en el informe; El camino hacia el año 2030. La portada es la de mayor elaboración: más de tres cuartas partes la ocupa una ilustración de páginas plegadas en donde se observan en recuadros los logos de los 17 ODS, agrupados en tres conjuntos: aquellos de paleta cromática fría a la izquierda, aquellos de paleta en amarillo al centro, y aquellos de paleta roja y colores cercanos, a la derecha. En la esquina superior derecha se ubica el título, en tono beige y blanco sobre fondo verde oscuro: “Informe Nacional Voluntario 2021. Agenda 2030 en México”. El cero del año 2030 representa icónicamente los círculos empleados en las dos portadas anteriores. Este mayor desarrollo de la portada es explicitado en la página de legales, al mencionar que la diseñadora fue seleccionada mediante un concurso abierto a jóvenes. Asimismo, se presenta el copy right del informe, algo que no estaba presente en los anteriores, y un descargo legal que resulta cuanto menos llamativo: se informa que la Secretaría de Economía, que elaboró el informe, no puede garantizar la veracidad de los datos ni del contenido, y que el informe “no representa opiniones o normatividad del Gobierno de México, ni tampoco deberá ser entendido como un posicionamiento legal, oficial o nacional”. Lo cual abre el interrogante sobre la naturaleza de este INV: ¿se trata realmente de un Informe? En el sub-apartado relativo a él trataremos de dar una respuesta a esta pregunta.

En las siguientes páginas se presenta un análisis de los INV, dedicando un sub-apartado a cada uno. Posteriormente, se establecen las continuidades y rupturas entre ellos, con el fin de describir la forma en que se construye la ‘sostenibilidad’ a través de los Informes.

INV 2016 — Sentando las bases institucionales

El primer INV data del año 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto.11 Si tomamos en consideración que la Agenda 2030 se lanzó a finales del 2015, representa un informe temprano. Por esta misma razón, creemos, el foco está puesto no tanto en lo que se ha hecho en relación con los ODS, sino en cómo éstos pueden insertarse en un camino ya recorrido por el Estado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), los cuales marcaron la agenda inmediatamente anterior a los ODS. En efecto, las dos primeras secciones del INV están destinadas a informar sobre el proceso de selección de las instituciones participantes, las cuales fungen como portavoces no sólo del Estado, sino también del sector privado, la academia y la sociedad civil.

Al examinar cómo es que se entiende a la ‘sostenibilidad’ nos encontramos que a pesar de presentar un número relativamente bajo de menciones— 15 en total, sin contar los nombres propios—12 se pueden rastrear un conjunto de tensiones en el propio núcleo conceptual del informe. En primer lugar, se entiende a los ODS como el “acceso a los bienes públicos globales”, aquellos que trascienden el tiempo y “tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos” (p. 6). Si bien no se lo dice en forma explícita, esta forma de entender a los elementos que componen la sostenibilidad como aquellos que, sin importar su carácter (social, natural, económico, etc.) coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida, es consistente con un enfoque de derechos humanos, tal como se titula un conversatorio impulsado por PNUD y recogido en el Anexo D: “Temas transversales: perspectiva de género, igualdad y no discriminación, derechos humanos, y sostenibilidad” (p. 57).

Sin embargo, también es posible encontrar un conjunto de enunciados enmarcados desde una visión preponderantemente economicista. En el mencionado conversatorio, al describir los avances que se habían dado en materia de ODS, se concluyó mencionando el aumento de la participación del sector privado, y el trabajo realizado con el fin de “dimensionar el papel de la inversión y el comercio para el desarrollo y el financiamiento sostenibles” (p. 59). Esto constituye la primera referencia a la dimensión económica. Podemos preguntarnos por el objeto al cual se le atribuye el adjetivo de “sostenible”: ¿se trata del desarrollo o del financiamiento? Si fuese el caso del desarrollo, entonces estaríamos en presencia de un uso inespecificado del concepto del “desarrollo sostenible”, tal como veremos más adelante. Sin embargo, si se tratara del financiamiento estaríamos tratando de un concepto puramente económico: un financiamiento sostenible en el tiempo, sin que necesariamente signifique su inversión en algunos de los ODS. Todo parece indicar que se trata de este caso, ya que el adjetivo está luego del objeto-financiamiento y no del “desarrollo”. Se trata, por lo tanto, de la introducción del campo semántico de la economía dentro del informe.

Por otra parte, en el documento es posible constatar la invisibilización de las diferencias sociales. Esto se da al mencionar, respecto a la participación de la academia y la sociedad civil, que los ODS no sólo generan derechos, sino también obligaciones y que, por lo tanto, “el desarrollo sostenible es competencia de la sociedad en su conjunto” (p. 37). Este punto es importante ya que, al desconocer las relaciones asimétricas que se presentan dentro de la sociedad, se equipara erróneamente la capacidad de agencia que se tiene a la hora de afectar positiva o negativamente la construcción de la ‘sostenibilidad’, ignorando causales estructurales (Rubinstein y Hernández Nieto, 2022).

Finalmente, encontramos un tercer conjunto de enunciados, en los cuales predomina una ambivalencia de posición, que puede decantarse por un enfoque de derechos humanos o por una visión economicista. En el Anexo C., relativo al posicionamiento institucional del Estado, aparece en forma connotada el problema de la desigualdad: al referirse a la implementación de la Agenda 2030, se establece que “solo puede ser verdaderamente sostenible si se incluye a los sectores que hasta ahora han sido excluidos y marginados (…) en el marco de los derechos humanos y [debe] estar dotada de una perspectiva de género, juventudes e interculturalidad” (p. 56). De acuerdo con esta premisa, el enfoque de derechos humanos debe darse prestando especial atención a los sectores marginados. Ahora bien, en este punto podemos preguntarnos ¿qué se entiende por “sectores marginados”? En ese mismo párrafo se menciona a las mujeres (implícitas en la perspectiva de género), los jóvenes (connotados en las “juventudes”), y los pueblos originarios y afrodescendientes (lo cual es consistente con el enfoque intercultural). No obstante, la característica de estos tres grupos es la desigualdad política, o de estatus (Fraser, 2015). No hay mención a las desigualdades económicas ni a las causas estructurales de dichas desigualdades, por lo que presumiblemente las acciones para solucionar la marginación no serás suficientes, ya que no estarían actuando sobre la raíz del problema. En este sentido, resulta problemático el verbo “incluir”: si bien es positivo que se reconozca explícitamente a los sectores marginados y la necesidad de incluirlos, es necesario pensar en las diferentes formas en que se realizará esta inclusión: desde la inclusión participativa (con voz y voto), o la integración de redes horizontales a los procesos de toma de decisión, hasta la simple inclusión laboral, la consulta (sin ser necesariamente vinculante), o la disyuntiva entre políticas públicas top-down frente a las bottom-top (Bunge, 2013). Cada una de estas formas de inclusión representa visiones distintas, implican diferente capacidad de agencia y, consecuentemente, pueden esperarse distintos resultados.

Por último, debemos mencionar aquellos casos en los que predomina la falta de definición de qué es lo que se entiende por ‘sostenible’ o, en todo caso, la apelación a la definición ambigua de “desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental”— en ningún caso se problematiza o especifica el carácter de las relaciones entre las tres dimensiones13 Las definiciones ambiguas son transversales al documento (pp. 6, 26, 33, 36, 52) al igual que los objetos inespecificados, tales como los “elementos de sostenibilidad” (pp. 15 y 38), las “acciones de desarrollo sostenible” (pp. 42 y 63), las “iniciativas de desarrollo sostenible” (p. 63) o la sociedad civil como “actor clave del desarrollo sostenible” (p. 47)— este último caso es revelador en tanto no se especifica en qué consiste su rol, ni cuáles son sus atribuciones, derechos u obligaciones, llegando al punto de invisibilizar las relaciones asimétricas, tal como se ha mencionado anteriormente.

INV 2018 — Avance en materia de ODS

El segundo INV se produce a finales de la gestión de Peña Nieto. Es tres veces mayor que el anterior y consolida la búsqueda por afianzar la Agenda 2030 a nivel institucional. En este documento se presentan dos tendencias centrales: la asimetría entre el sector privado y la sociedad civil, y la consolidación de un marco preponderantemente económico a la hora de entender a la sostenibilidad.

En lo concerniente a la asimetría, por un lado se informa que el Estado mantiene “diálogo permanente” con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y que incluso han establecido canales ad hoc para profundizar las líneas de cooperación, como la Alianza por la Sostenibilidad (AxS), la cual cuenta con cinco comités de trabajo (p. 21). Asimismo, se informa que la AxS ha participado por propuestas específicas de cara a la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 (p. 41), aunque no se informa en qué consisten dichas propuestas ni si se han implementado.

Por otro lado, la sociedad civil reclama mayores canales de participación, así como su inclusión en los procesos de diseño, implementación y seguimiento de políticas en materia de ODS. Este punto es reconocido incluso por el Estado, al enunciar la necesidad de establecer una relación diferente a las acciones top-down que se estaban llevando a cabo hasta ese momento, tales como la difusión de información, la capacitación y el reclutamiento de voluntarios— las cuales, por otro lado, han sido las únicas políticas reportadas al respecto (pp. 37-41). Como se ve, esto es consistente con lo señalado al final del primer INV: si no se especifica la forma en que se implementan políticas de inclusión, estas corren el riesgo de replicar mecanismos verticales que lejos están de potenciar la capacidad de agencia de los sectores a los que supuestamente se busca beneficiar.

La asimetría en que se encuentra la sociedad civil se expresa en el INV a nivel retórico y enunciativo en la cuarta sección, relativa a los Reportes de objetivos. En ella se establece una demarcación visual entre los reportes emanados del Estado y las “posturas complementarias” de la sociedad civil, para cada uno de los ODS. Las páginas correspondientes al Estado presentan el mismo estilo que el resto del informe: texto negro escrito en tipografía SoberanaSans sobre fondo blanco, con títulos de sub-apartados en mayúsculas y en color verde claro (lo mismo que las viñetas). Sin embargo, las páginas correspondientes a la sociedad civil presentan el texto en verde oscuro, sin sub-apartados, sobre fondo verde claro. La poca distancia cromática entre ambas tonalidades dificulta la lectura, y es una constante a lo largo de las 43 páginas que conforman la cuarta sección. Se establecen así dos conjuntos de enunciados: los correspondientes al Estado, de fácil lectura y mayor desarrollo e información, y los de la sociedad civil. Estos últimos no sólo presentan un estilo visual que atenta contra su lectura, sino que se catalogan como “recuadros”, a pesar de no estar insertos en forma para-textual, sino ocupando una página completa cada uno. Ambas características se combinan: la primera resta legibilidad a los reportes de la sociedad, y la segunda les resta jerarquía al considerarlos únicamente “recuadros” (no reportes) que sintetizan las “posturas complementarias”.

Un detalle no menor es que esta tendencia a reforzar la asimetría entre sector privado y sociedad civil en relación al Estado queda invisibilizada en dos enunciados complementarios. El primero se presenta al afirmar que “el desarrollo sostenible requiere el esfuerzo de cada uno de los sectores” (p. 89); el segundo refiere a la transversalidad horizontal de gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado para “cocrear y corresponsabilizarse de las políticas nacionales de desarrollo sostenible” (p. 115). De esta manera, y en forma similar al INV anterior, se esconden las asimetrías en cuanto a capacidad de agencia de cada uno de los actores, al tiempo que se reparten uniformemente las responsabilidades.

En cuanto a la segunda tendencia— el predominio de un marco economicista a la hora de entender a la sostenibilidad— debe considerarse que esto no implica la ausencia de enunciados alternativos. Ya en la Introducción se presenta una mención a la perspectiva transversal de derechos humanos y género que debe caracterizar a la implementación de la Agenda 2030, así como la consideración de la indivisibilidad e interdependencia de los ODS (p. 23). Asimismo, a lo largo del informe se encontraron referencias a posibles búsquedas por implementar políticas renovables: aquellas destinadas a promover energía limpia (p. 50), o la existencia de un marco jurídico para asegurar el uso sostenible de los recursos energéticos e hídricos (p. 56). También puede encontrarse el uso del adjetivo “sostenible” como sinónimo no de algo renovable, pero sí de algo que se prologa en el tiempo: tal es el caso de la población que cuenta con un “acceso sostenible a una fuente de abastecimiento de agua” (p. 46). Por último, se encuentra la importante mención a los océanos, mares y costas, los cuales “forman parte fundamental del desarrollo sostenible nacional” (p. 81), ya que generan empleo, contribuyen a la regulación de la temperatura global y la absorción de bióxido de carbono; en esta definición se aúna la dimensión económica mediante la generación de empleo y los dos servicios ecosistémicos mencionados.

Sin embargo, son nueve las ocasiones en que los adjetivos relativos a la sostenibilidad parecen orientados a una visión económica. Tal es el caso de la búsqueda por asegurar la sostenibilidad a largo plazo del financiamiento de los esquemas de protección social (p. 63), las Zonas Económicas Especiales (ZEE) destinadas a impulsar el crecimiento económico sostenible regional (p. 64), o la búsqueda del crecimiento económico sostenible que incorpore el uso de tecnologías exponenciales (p. 79). Nuevamente observamos que la sostenibilidad implica la redituabilidad a lo largo del tiempo (en el caso de compras o deuda) o el sostenimiento temporal (tal es el caso del crecimiento económico regional). En el caso específico de las tecnologías exponenciales, esto encuentra correlato con la mención a la inteligencia artificial y la automatización, los cuales “deben convertirse en habilitadores” para el desarrollo sostenible (p. 91); esta última oración puede ser entendida como la búsqueda por darle impulso a sectores de la innovación tecnológica que se presentan como económicamente redituables y solucionadores a la crisis del desarrollo (Rubinstein, 2021).

Asimismo, se encontraron enunciados en que el marco económico no se encuentra explícito, pero en los cuales el contexto semántico guía la interpretación en ese sentido: las reformas legislativas para asegurar compras con criterios de sostenibilidad (p. 55), la compatibilidad del marco jurídico para dichas compras (p. 56), el establecimiento de criterios de sostenibilidad para las adquisiciones públicas (p. 87), las hectáreas forestales gestionadas con criterios de sostenibilidad (p. 57), y la creación de un mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles (p. 85). En los dos primeros casos podría entenderse que los “criterios de sostenibilidad” implican que las compras deben realizarse en la medida en que promuevan el cumplimiento de algún ODS; sin embargo, también pueden hacer referencia al hecho de que sean redituables en el tiempo y acorde al presupuesto aprobado por las entidades gubernamentales. Del mismo modo, cuando se refiere al manejo forestal puede entenderse que se busca la protección ambiental, o bien que se trata de evitar la sobre-explotación para que puedan ser económicamente redituables en el tiempo. En cuanto a la mención a los bonos, más allá de la referencia a características “verdes” o sociales, estas no se especifican, quedando la interpretación de los bonos únicamente como instrumentos económicos.

El resto de las menciones a la ‘sostenibilidad’ (23 en total) mantienen la falta de especificación que se mencionó en el INV anterior. A lo sumo, en dos casos se retoma la definición ambigua de Naciones Unidas al mencionar las “tres dimensiones del desarrollo sostenible” pero sin profundizar en sus interrelaciones (pp. 20 y 32).

INV 2021 — Consolidación del marco economicista

El tercer INV es producido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.14 A diferencia de los anteriores INV producidos bajo la gestión de Peña Nieto, este tercer informe no sigue el formato de la Guía Alemana, sino que presenta un formato propio. Otra diferencia importante se produce a nivel enunciativo en los Preliminares: ya no se lee un posicionamiento por parte del presidente, como en el anterior INV, sino que se presentan posicionamientos de dos actores políticos diferentes: el del secretario de relaciones exteriores (Marcelo Ebrad Casaubon) y el de la secretaria de economía (Tatiana Clouthier Carrillo). La presencia del secretario de relaciones exteriores se entiende debido a que es un informe presentado ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, pero el de la secretaria de economía obedece a una razón más profunda: en el 2021 se produce una modificación en el Consejo Nacional de la Agenda 2030, el órgano institucional del ejecutivo nacional encargado de coordinar las políticas públicas en materia de sostenibilidad. A través un decreto15 se modifica al Consejo para modificar su organigrama: anteriormente no estaba definido quién sería su secretario ejecutivo— hasta entonces a cargo del Jefe de la Oficina de la Presidencia—, pero luego del decreto se establece que será un representante de la Secretaría de Economía.

De esta forma se consolida a nivel institucional la preeminencia de la visión economicista. Esto queda explícitamente señalado en el Resumen ejecutivo cuando se señala que “el trabajo del Gobierno de México para el avance en la Agenda 2030 se ha concentrado fuertemente en las dimensiones social y económica” (p. 15), con lo cual se deja de lado la dimensión ambiental en tanto elemento constitutivo de la sostenibilidad. También puede observarse en las “acciones puntuales” enmarcadas en instrumentos económicos tales como la reducción salarial de funcionarios, la “reducción del gasto burocrático”, el cobro de impuestos, las becas a jóvenes y las pensiones a adultos mayores y discapacitados, el apoyo para mujeres empresarias, o el apoyo a microempresas familiares (pp. 19-20).

En consonancia con lo anterior, la mayoría de los enunciados relativos a la ‘sostenibilidad’ se enmarcan en esta visión. Un primer conjunto corresponde a la sostenibilidad financiera, la cual se presenta en las políticas en materia de inversión y crecimiento sostenible (p. 29), la incorporación de “criterios de sostenibilidad” por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (p. 30), el aumento “sostenible y progresivo” del salario mínimo (p. 59), o la observación por parte del sector privado de que debe seguirse impulsando la inversión sostenible (p. 111). También en esta línea puede considerarse el diseño de presupuesto con “enfoque sostenible” por parte del Poder Legislativo, aunque no queda especificado si se refiere a un presupuesto que cumpla con las metas de los ODS, o que sólo sea financieramente sostenible en el tiempo (p. 109). O el rol del Comité de Finanzas Sostenibles, el cual tiene como objetivo impulsar el crecimiento a largo plazo de la inversión sostenible (p. 30).

Del conjunto de enunciados enmarcados en una mirada economicista, el más grande es aquel relativo a la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. En este conjunto encontramos la referencia a las acciones para la “recuperación económica sostenible” (p. 17), o la necesidad de fortalecer las estrategias de recuperación económica de la Secretaría de Economía (pp. 27 y 44). Asimismo, encontramos referencias al rol de las empresas (p. 85), del Estado de México (p. 131), el Poder Legislativo (pp.109-110), Naciones Unidas (p. 115), y el Gobierno de México (pp. 132,133 y 136) en la recuperación sostenible. Finalmente, la mención a las “responsabilidades compartidas, con perspectiva de recuperación sostenible e incluyente” (p. 132). Es interesante este punto, ya que se mencionan las responsabilidades compartidas, pero no diferenciadas, con lo cual volvemos a ver la estrategia de invisibilizar las diferencias sociales y, consecuentemente, los deberes y obligaciones de cada actor, tal como se mencionó en el primer INV.

En todos los casos mencionados se trata de enunciados en los cuales no se define qué es lo que se entiende por la “recuperación sostenible”, aunque si se toma como base el primer conjunto de enunciados, así como el predominio de la Secretaría de Economía en la implementación de la Agenda 2030, la lectura queda clara: la “sostenibilidad” es principalmente económica. Esto permite entender de mejor manera el señalamiento a la reducción de “gastos” por parte del Estado, así como los programas de becas, pensiones y créditos destinados a reactivar la economía. Lo cual permite entender por qué en el INV priman las acciones económicas y sociales en relación con los ODS, sin mención a la protección ambiental. Desde esta visión la sostenibilidad es principalmente económica (y social, entendido esto como una acción verticalista de beneficio económico, tal como se señala en el Informe respecto a las becas, pensiones y créditos).

En este tercer INV se mencionan también ciertos proyectos (económicos) que se consideran relevantes. En primer lugar, se busca la continuidad y sostenibilidad de los proyectos de Naciones Unidas en México (p. 115) — dado los anteriores enunciados, puede entenderse que la continuidad y la sostenibilidad son sinónimos que señalan que los proyectos perdurarán en el tiempo. Asimismo, se señala el fortalecimiento de capacidades técnicas para la creación del Tren Maya (p. 96),16 y las emisiones de bonos sostenibles (pp. 15, 29 y 48). Respecto a este último, se establece que es un instrumento económico “directamente vinculado a los ODS” con “criterios de género y sostenibilidad”, aunque no se aclara en qué consiste esta vinculación o cuáles son dichos criterios y en qué se sustentan, tal como fue el caso de la mención a dichos bonos en el anterior INV.

Por último, encontramos un subgrupo de enunciados en lo que la mirada economicista es transversal a su contenido. Aquí se encuentran enunciados relativos a la cuantificación de los beneficios de la acción climática (p. 30), la generación de empleos mediantes la oferta de bienes y servicios sostenibles (p. 88), la formación de los jóvenes en el desarrollo local y sostenible (p. 117), o las metas en materia de estabilidad macroeconómica para el desarrollo sostenible (p. 119). También se mencionan las dificultades que enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad, y que esta última debe ser entendida como una “inversión estratégica” (p. 81). Finalmente se menciona la promoción de un crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo (p. 44); sobre esto último podemos reparar en el hecho de que el sustantivo “crecimiento” ha reemplazado al “desarrollo”: anteriormente, lo sostenible e inclusivo era el desarrollo (el cual forma parte de la fórmula de la Agenda 2030), mientras que en el presente enunciado es reemplazado por el crecimiento, el cual trae aparejado el campo semántico de la economía.

Sin embargo, y a pesar del predominio de la visión economicista, al igual que en el anterior INV es posible encontrar enunciados alternativos, aunque su presencia es menor. Dejando de lado las definiciones ambiguas sobre las tres dimensiones del desarrollo (pp. 42, 77, 92, 95, 112 y 114), se encontró un conjunto de enunciados específicos que presentan otra forma de entender al desarrollo. El eje temático de la protección ambiental es el más numeroso: involucra la protección de la biodiversidad (p. 33), la política de conservación y “uso sostenible” de ecosistemas y biodiversidad (p. 52), el mejoramiento de la calidad del agua (p. 52), la reforma sobre el código urbano relativo al arbolado en Guanajuato (p. 74), la reducción de emisiones (p. 86), y las acciones sobre cambio climático y ecosistemas en el Estado de México (p. 122). Con algún reparo podría incluirse también el mantenimiento de la “autosuficiencia energética sostenible” (p. 46) aunque dicha sostenibilidad puede ser entendida como simplemente su continuidad en el tiempo, sin necesariamente involucrar la interrelación de las tres dimensiones del desarrollo o el uso de energías renovables. También puede incluirse en esta categoría la mención a las prácticas de pueblos originarios cuando se afirma que la sostenibilidad existía “mucho antes de ser nombrada” (p. 7) en referencia a la relación de aquella población con sus territorios.

Respecto al eje temático de los derechos humanos, vuelve a mencionarse la recuperación de la pandemia, señalando que debe incluir un enfoque de derechos (p. 17 y 26). También se encontró una referencia a la legislatura de Morelos la cual ha dado prioridad a la “dimensión social del desarrollo sostenible” (p. 75). Por último, se encuentra el uso de la tecnología como instrumento para reducir la pobreza, el hambre y “las distintas desigualdades” (p. 90).

Asimismo, resulta necesario agregar dos enunciados que se salen de los conjuntos descriptos hasta el momento. Son dos enunciados que no abonan al entendimiento de qué es lo que se considera sostenible, y que a pesar de ubicarse en sectores diferentes del Informe, constituyen la misma oración: “En 2018 millones de personas en México eligieron transformar un pasado lleno de injusticias en un futuro próspero, incluyente y sostenible” (pp. 20 y 137). El año que se marca y los verbos de ‘elegir’ y ‘transformar’ ubican inmediatamente la oración en el contexto de la victoria electoral del partido en gobierno: el año 2018 fue el de las elecciones presidenciales en donde López Obrador fue “elegido” como presidente. A su vez, la “transformación” es una fórmula nominal (Verón, 1987) central en la campaña permanente del gobierno, el cual se ha autodenominado como la Cuarta Transformación.17Estas oraciones, al inicio y al final del Informe, lo asemejan semánticamente a un discurso de propaganda electoral, tomando distancia de lo que constituye un informe a presentar ante un espacio internacional, tal como lo es el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. En efecto, los informes no son presentados por un gobierno, sino por un Estado, tal como es el caso de los juicios regionales, como la Corte Interamericana de Justicia. Este cambio enunciativo— de Estado a gobierno—, el cual también es temático— de la Agenda 2030 a la victoria electoral—, permite entender un poco mejor el descargo legal señalado al inicio del apartado: si el informe “no representa opiniones o normatividad del Gobierno de México, ni tampoco deberá ser entendido como un posicionamiento legal, oficial o nacional” entonces no es verdaderamente un informe. Es más plausible que sea un documento de propaganda, cuya finalidad no es en sí misma la aseveración de cuestiones fácticas concernientes a la vida social, sino la persuasión.

Discusión y conclusión: la construcción de la sostenibilidad en México

En el presente trabajo nos centramos en las diferentes formas en que es definida la sostenibilidad en los tres Informes Nacionales Voluntarios presentados por México ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en los años 2016, 2018 y 2021. La elección de la perspectiva cualitativa del análisis discursivo radicaba en que el interés era poder dar cuenta de la forma en que se entiende a la sostenibilidad. Esta forma de abordaje nos permitió detectar un conjunto de tensiones que atraviesan a los documentos trabajados.

En el primer INV pudimos observar que el eje central fue la construcción de bases institucionales para reorientar las políticas relativas a los ODM a fin de que pudieran abordar los ODS. En dicho informe se constató la presencia de diferentes perspectivas en torno a lo que se considera sostenible, las cuales aparecieron de manera preponderante en los trabajos preparatorios del Informe (en la sección de Anexos). Este punto es de gran relevancia, ya que da cuenta de los primeros pasos para la construcción de la Agenda 2030 en México y de la multiplicidad de voces presentes en el documento— algunas antagónicas, otras complementarias.

El segundo INV muestra una separación entre las diferentes perspectivas: en primer lugar, el sector privado cobra mayor relevancia que la sociedad, y dicha asimetría queda representada discursivamente a lo largo del informe— hemos mencionado la separación cromática que dificulta la lectura de las perspectivas de la sociedad civil, así como su cambio enunciativo en tanto “recuadros” complementarios; en segundo lugar, cobra mayor presencia la perspectiva economicista, relegando a segundo plano al conjunto de discurso que podríamos denominar como “alternativos”: principalmente las perspectivas de derechos humanos, y protección y cuidado ambiental.

En el tercer INV se observa la consolidación de la perspectiva economicista: desde el cambio enunciativo originado por la preponderancia de la Secretaría de Economía (reemplazando a la Oficina de la Presidencia de la República), hasta las formas de definir lo ‘sostenible’ como un concepto que deja de lado la dimensión ambiental y subsume a lo social bajo el paraguas de la redistribución vertical de recursos. Asimismo, este informe resulta importante por el descargo legal que lo aleja del estatuto de informe, en conjunción con los elementos de propaganda electoral que encontramos en él.

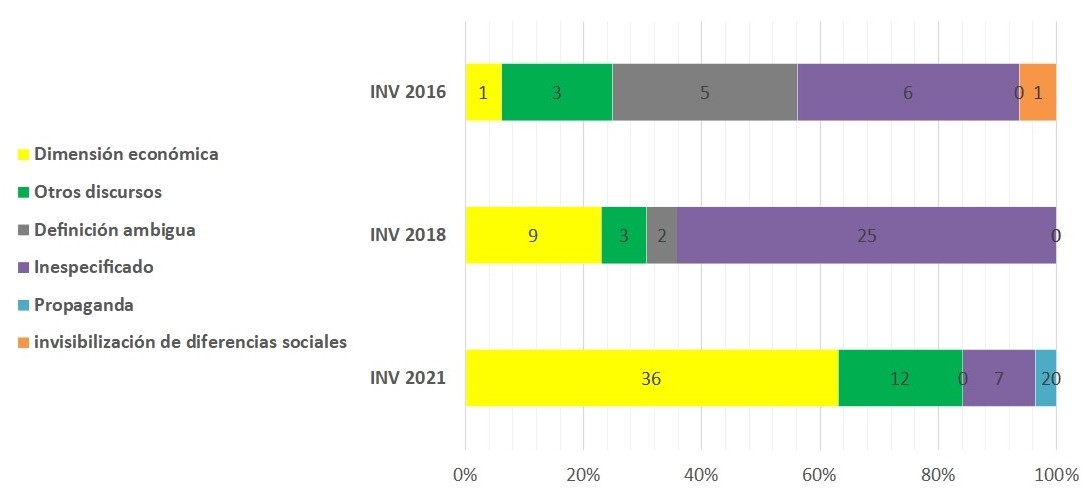

De esta forma, fue posible constatar una tendencia hacia el predominio de la visión economicista, la cual no se vio mayormente afectada por el cambio de gobierno— muy por el contrario, se potenció (cuadro 1). Esta consolidación se manifestó tanto a nivel de contenido de los propios Informes, como en las modificaciones institucionales por las cuales la Secretaría de Economía comenzó a coordinar los trabajos del Consejo Nacional de la Agenda 2030.

La consolidación de la tendencia economicista puede entenderse de mejor manera si nos atenemos a las definiciones ambiguas y aquellas inespecificadas. En los dos primeros INV eran la mayoría de las referencias a la sostenibilidad. Eran lo que podría entenderse como un significado flotante, en la medida en que su falta de definición— o la laxitud de esta— permitía múltiples lecturas e interpretaciones. Este hecho, junto con la presencia de discursos alternativos (si bien escasos) permitía la posibilidad de entender a la sostenibilidad de otra forma: como un componente de los derechos humanos, como una continuación de la sustentabilidad ambiental, cuya historia podríamos rastrear hasta la cumbre de Río ’92, etc. Sin embargo, en el tercer INV la tendencia mayoritaria es la perspectiva económica. Las referencias inespecificadas disminuyen, al tiempo que se observa el surgimiento incipiente de propaganda política, junto con el ya mencionado descargo legal que cambia el estatuto del informe.

Estas consideraciones nos presentan un panorama complejo, en el cual el interés económico prima sobre las otras dos dimensiones del desarrollo sostenible: el social, entendido desde una óptica de derechos humanos, y el ambiental. Esta situación es aún más grave si consideramos la delicada situación socioambiental que está atravesando México en la actualidad. En este contexto, es un deber ético que corresponde a la academia y la sociedad civil, el intentar rencauzar la discusión en torno a la sostenibilidad desde una perspectiva relacional, no reduccionista, y que valorice las interrelaciones entre la protección ambiental y los derechos humanos. De otra forma, difícilmente puedan cumplirse los objetivos de desarrollo sostenible.

Agradecimientos

UNAM, Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Becario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), asesorado por la Dra. Medley Aimée Vega Montiel.