Presentación

El proceso de configuración del sistema educativo argentino se sustancia entre mediados del siglo XIX y principios del XX (Cuccuzza, 1985:105), a partir de la creación y creciente intervención de agencias estatales tales como el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el Consejo Nacional de Educación y organismos provinciales que pretendieron dar organicidad e impulso a la escolarización sobre bases heredadas de épocas anteriores (Southwell, 2011). La Ley de Educación Común 1420, precedida por la Ley de Subvenciones de 1871, la “Ley Avellaneda” de 1885 que establece las prerrogativas del gobierno de las universidades (en ese momento Córdoba y Buenos Aires) y la promulgación de la “Ley Láinez” en 1905, establecen y dirimen las prerrogativas del gobierno nacional y las provincias en torno a la educación. En este reparto de atribuciones, la enseñanza media queda bajo la responsabilidad y los esfuerzos del estado nacional.

Entendido como tramo preparatorio para el ingreso a la universidad, el tránsito por los colegios nacionales y liceos de señoritas no contó con una normativa fundante que lo regulara orgánicamente en todos sus aspectos. La educación media, como comprehensiva de aquellos estudios que se realizaban al concluir la escuela primaria incluirá progresivamente, además del bachillerato, la enseñanza normal, comercial e industrial. La idea de educación media en tanto nivel de enseñanza se fue conformando sobre la base de numerosos decretos que definieron,no sin contradicciones, cuestiones tales como planes de estudios, atribuciones de las autoridades de los establecimientos, normas de la vida escolar y requisitos para el acceso a los cargos docentes.

La Inspección de Colegios Nacionales creada en 1865, devenida más tarde Inspección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, fue el organismo encargado, a través del accionar de sus inspectores, de la dirección y control del nivel medio. Varios autores han abordado el estudio de la inspección surgida a partir de la expansión del sistema educativo argentino con mayor hincapié en la instrucción primaria que en la conformación de la inspección en el nivel medio. Trabajos como los de González Leandri (2001), Salvatore (2016), Legarralde (2007), Southwell (2011, 2015) y Schoo (2014) abordan la conformación de los cuerpos de inspectores de distintos niveles de la burocracia educativa y contextualizan su surgimiento a la par de los saberes disciplinares pedagógicos asociados a instituciones particulares de formación, entre ellas la escuela normal, y en la capacidad de apropiarse de espacios de definición de políticas en el Estado. Los trabajos de Billorou (2017), Cayré, Domínguez, La Bionda (2002), y Teobaldo (2010), analizan la conformación de la estatalidad haciendo foco en las particularidades de las experiencias de los territorios nacionales de la Pampa y patagónicos como casos que revelan unas estrategias particulares en orden a la expansión de la escolarización en particular y de la autoridad burocrática.

Finalmente, el caso específico de la inspección del nivel medio es analizado por algunos autores como Cao y Gagliano (2006), Dussel (1997), Puiggrós (1990) y Siede (2012), tomando como objeto al pensamiento pedagógico que sustentaran o la actividad intelectual desarrollada en diversos ámbitos y órdenes de la cultura por ciertas individualidades: son los casos, por ejemplo, de Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez, Juan Mantovani, Víctor Mercante y Ernesto Nelson. Sin embargo, además del trabajo de Iglesias (2018) en relación a la conformación del cuerpo de inspectores de enseñanza media en la coyuntura del Plan Rothe, no se han recuperado investigaciones que caractericen el cuerpo de inspectores de nivel medio como tal, desde sus funciones, historia y profesionalización.Sí lo hacen, para el caso de inspectores de nivel primario, los trabajos de Alvarado (2014),Fiorucci (2018) y Rodríguez (2018), quienessitúan a ciertos agentes involucrados en el proceso de expansión del sistema educativo primario, como intelectuales de Estado, desde su específica labor en la inspección. Dussel, finalmente, analiza la categoría de “intelectual pedagógico” como perfil específico esgrimido por los inspectores de escuelas dependientes de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, en su proceso de constitución como cuerpo burocrático especializado.

En la intención de profundizar el conocimiento relativo a la inspección de la enseñanza media y de sus agentes, particularmente de aquellos que se desempeñaron en el cargo durante las décadas de 1930 y 1940,se propone una descripción del cuerpo de inspectores conformado durante el período. En tanto el requisito para acceder al cargo de inspector era la acreditación de una determinada antigüedad docente, las decisiones acerca de la regulación del ingreso a las cátedras se reflejan e incluso dan forma a ciertas características del trabajo de la Inspección. Aquí se entiende que la profesionalización (Sarfatti Larson, 1989: 209) del cuerpo docente para el nivel medio, cuyas condiciones se empiezan a debatir con más fuerza a inicios del siglo XX, determina la conformación y las características de la burocracia educativa en general y del cuerpo de inspectores en particular. El recorte temporal aquí propuesto se fundamenta en la relativa estabilidad de los planes de estudio para el nivel en comparación con las décadas anteriores, la consolidación de instituciones de formación del profesorado y la definición creciente de las funciones del cuerpo de inspectores para el nivel.

A fin de contextualizar históricamente las condiciones que hicieron posible la formación de este cuerpo burocrático en su especificidad, en los primeros tres apartados del presente artículo se realiza una caracterización general de las regulaciones en torno a la titulación para el ingreso al puesto docente, los mecanismos de provisión de cátedras y las condiciones a acceso a un cargo en la Inspección. El siguiente apartado se dedica a la caracterización del grupo de inspectores en particular y la organización y distribución de las tareas al interior de la Inspección, en diálogo con los aspectos antes mencionados. Finalmente, se presentarán algunas hipótesis de trabajo que posibiliten pensar futuras líneas de trabajo en relación a la inspección de la enseñanza media.

La regulación de la titulación

A diferencia de las escuelas primarias que contaron desde el inicio con instituciones específicas para formar a sus maestros, bajo un discurso estatal unificado en torno de los preceptos normalistas(Rodríguez, 2019) en el caso de los estudios de bachillerato, la formación del profesorado estuvo en disputa durante años. Esto se debió, en buena medida, a la confrontación entre la tradición de los orígenes del nivel, que los entendía como antesala de la universidad y su comprensión como un tramo específico de enseñanza para el adolescente como sujeto a escolarizar, perspectiva esta última que tendrá fuerte impulso con el ascenso de los discursos espiritualistas de las décadas de 1920 y 1930 (Puiggrós, 1992). En el primer caso, el “agente natural” para la formación de los alumnos, no podía ser otro que el egresado universitario, en cuyos casos la Inspección emitía una certificación que lo habilitaba para el ingreso a la cátedra.

A comienzos del siglo XX se impulsa la creación de instituciones y trayectos para la formación de profesores de la mano de la fundación del Seminario Pedagógico, luego Instituto Nacional de Profesorado Secundario, de las cátedras de Pedagogía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y las escuelas normales de profesores. Sin embargo, hasta tanto pudiera contarse con las primeras camadas de egresados, el Ministerio da continuidad al ingreso de los no diplomados. El decreto del 15 de febrero de 1909 a partir del cual se organiza el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, establece que “hasta tanto se regularicen los egresos, se otorgará eldiploma de ‘Profesor de Enseñanza Secundaria’ a quienes, sin contar con título, hubiesen dictado cátedra durante un período no menor a diez años de antigüedad” . Dos años más tarde, el decreto del 15 de diciembre de 1911, reglamenta el nombramiento de personal directivo y docente de los institutos de enseñanza secundaria y da preferencia a los diplomados . Para la década de 1920, estos decretos eran la norma vigente que marcaban los requisitos de titulación para el ingreso a las cátedras en los establecimientos de enseñanza media.

La consolidación de un sector de profesores titulados frente a aquellos que no definían su cátedra desde un saber profesional pedagógico, se materializó en dos organizaciones que representaban los intereses de uno y otro grupo: la Asociación Nacional del Profesorado y el Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria. Estas entidades representativas, cada una con su órgano de difusión (“El Libro” y “Revista del Profesorado” para la primera, y “La Instrucción Secundaria” para la segunda), se encargaban entre otras cuestiones, de presentar las propuestas o demandas del sector frente a la Inspección General de Enseñanza (Pinkasz, 1992).

Un ejemplo de ello es la nota presentada en 1923 por el Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria, en la que solicita se dejen sin efecto los aspectos referidos al criterio de antigüedad para los legos de los decretos de 1909 y 1911, dado que el Centro consideraba que había pasado tiempo suficiente y se había incrementado el número de profesores diplomados en condiciones de acceder a horas cátedra. Convalidando este criterio, la Inspección reglamenta nuevamente, a través del decreto del 13 de diciembre de 1923, que:

“en la provisión de cargos directivos y docentes de los establecimientos de enseñanza secundaria se dará preferencia, dentro de las especialidades respectivas, a los egresados del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas, de la FAHCE de la UNLP, del Instituto Nacional Superior de Educación Física, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Litoral y de la Academia Nacional de Bellas Artes. […] En la enseñanza normal, a las anteriores preferencias se agregarán los títulos de Profesores Normales en Ciencias y Letras” .

Establece finalmente que “los profesores universitarios que hayan enseñado materias profesionales durante cinco años sin observación de las autoridades, obtendrán, a su pedido, el diploma de Profesor de Enseñanza Secundaria” . El resto de los profesores comprendidos en la excepción determinada por la antigüedad, podrían acceder al diploma siempre y cuando los informes de los establecimientos donde se desempeñaran y de la Inspección, resultaran favorables. Estas excepciones se mantendrían en vigor hasta 1927 inclusive.

En octubre de 1939, se definen criterios más restringidos de titulación para el ingreso a las cátedras. Se dispone qué títulos que habilitan para el dictado de cada materia del nivel. A raíz de una nota de la Asociación de Médicos Veterinarios presentada en enero de 1940 reclamando la inclusión de los interesados entre los títulos habilitados por el mencionadodecreto, el entonces Inspector General Manuel Alier, sintetiza en su respuesta, la postura de la Inspección General de Enseñanza al respecto. Tras destacar que la especificidad de la profesión docente está dada por el dominio de las disciplinas pedagógicas, conocimiento que no poseen las profesiones liberales por no ser la enseñanza el objeto de su formación, la Inspecciónreitera su posición respecto de quiénes deben enseñar en el nivel y acude para su definición, al concepto de “profesorado profesional”:

mientras en nuestros colegios y escuelas no predomine el profesional docente auténtico, la enseñanza seguirá resistiéndose por su falta de unidad. Sólo el profesorado profesional, dedicado exclusivamente a la cátedra, logrará imprimir homogeneidad a la labor del aula, cuya mayor deficiencia radica en la actualidad en la carencia de cohesión que ofrece, precisamente porque no es tarea fácil conseguirla por la variedad de unidades docentes en acción, sin ninguna similitud en su formación, sin afinidad de método, y por tanto, de conceptos encontrados en cuanto a la preparación de programas, su desarrollo, régimen disciplinario, etc.

Finalmente señala que, aunque los reclamos de los universitarios se fundan muchas veces en las rutilantes figuras de la ciencia y la cultura que no siendo diplomados ocuparon cátedras en el nivel medio de manera muy destacada, ello no obsta para que “si por un lado ese núcleo selecto y reducido dio realce a la enseñanza, la enorme masa de improvisados mediocres la perjudicó hondamente en los mismos períodos y dentro de igual esfera de actividad” .

Características del puesto docente: formato, mecanismos de ingreso y estabilidad

Desde sus inicios, el trabajo docente en el nivel medio estuvo fuertemente asociado a la matrizdisciplinar, que se constituyó como el rasgo saliente de sus planes de estudio. Las disputas en torno a su orientación terminan resolviéndose en favor del “currículo humanista” e informan al mismo tiempo sobre los mecanismos de asignación de recursos en un proceso de disciplinarización de los saberes. Esta organización determina algunos rasgos centrales del trabajo docente para el período en estudio, a saber:

- Formato del puesto docente: hasta 1916, el puesto docente se definía en función del régimen de cátedras que representaba una carga horaria mínima de cuatro horas. A partir de aquel año y a raíz de cambios en las leyes de presupuesto que se sucedieron, las cátedras que quedasen vacantes debido a los sucesivos cambios en los planes de estudios, fueron convirtiéndose en “horas” de modo que, al término de una década, el régimen de cátedras se desarticuló hasta llegar a la definición según la cual “la remuneración de los profesores se efectúa en forma proporcional a la tarea semanal que cumplen” . Este proceso conjuró contra el formato de concentración de la carga horaria que la Inspección pretendía conservar. En 1939 la Inspección proyecta una redistribución de los profesores a fin de retomar el concepto de “cátedra” para el puesto docente. Si bien esto se logró en la mayoría de los casos, surgieron dificultades derivadas de diferencias en la carga horaria de los planes de estudios de las distintas ramas y la prevalencia en la formación de profesores de uno u otro sexo, de determinadas disciplinas por sobre otras (por ejemplo, en las cátedras de Inglés y Francés predominaban las mujeres y en Historia y Ciencias Biológicas era mayor el porcentaje de profesores varones).

- Mecanismos de acceso: las horas o cátedras eran asignadas por concurso. Esta modalidad se estableció por primera vez en 1899 con el decreto Roca-Magnasco que establece el examen de competencia. Esta vía de ingreso fue sorteada mediante la introducción de medidas de excepción en los años 1900 y 1902 para aquellos postulantes que contaran con título y se hubiesen mostrado idóneos para el desempeño de la cátedra. A partir de la década de 1910, sobre todo con la creación de los tribunales de clasificación para los aspirantes, cobra más peso la competencia docente y la titulación. A fines de la década de 1930, los tribunales se integraban con un inspector de enseñanza, un rector y un profesor de algún establecimiento del nivel. Los criterios a observar referían a la titulación, el concepto profesional y los informes producidos por las autoridades respecto de la actuación del agente en cuestión. Si bien el principio de representación de los distintos niveles de la burocracia educativa suponía salvaguardar la designación de posibles maniobras favoritistas, en las memorias y boletines que publicaba el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública aparecen, de manera recurrente, explicaciones, aclaraciones y rectificaciones en las cuales es posible leer cierta sensibilidad y preocupación ante determinadas designaciones.

- Estabilidad: los profesores podían ser titulares, interinos o suplentes, según la instancia de designación. En el primer caso, el nombramiento por el Poder Ejecutivo daba un carácter permanente a la designación. El profesor interino ocupaba cátedras vacantes y era designado por rectores o directores de los establecimientos. Por último, los profesores suplentes eran designados temporalmente en reemplazo del docente titular también por las autoridades escolares. Todo nombramiento se realizaba con carácter de “en comisión” por el plazo de un año, transcurrido el cual se ratificaba o no su continuidad, según los informes de las autoridades y de la Inspección. Pero más allá de la pretendida estabilidad en el puesto, al menos en el caso de los profesores titulares, la permanencia en el cargo podía ser puesta en suspenso o interrumpirse a través de procedimientos que, si bien pretendían fundamentarse en los derechos y obligaciones de los docentes establecidos en los reglamentos de las distintas ramas de la enseñanza, en muchos casos no eran del todo transparentes. Especialmente durante la década de 1930 son numerosos los decretos de cesantías basados en criterios persecutorios sostenidos desde la pertenencia partidaria o los alineamientos políticos al interior de los establecimientos,justificados en cuestiones de orden patriótico.

La Inspección de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. Condiciones de nombramiento, titulación y asignación de tareas

Se destaca como rasgo de los primeros tiempos la escasa profesionalización de la función de la inspección, en tanto las tareas de vigilancia de las instituciones se encomendaban a los escasos miembros del Ministerio designados con carácter permanente y a rectores valorados positivamente por su trayectoria, que se convertían en “comisionados” para la visita a los distintos establecimientos (Schoo, 2014). Este mecanismo intentaba cubrir la falta de cargos y las distancias a recorrer durante las visitas. La mirada de estos primeros inspectores “ad hoc” se completaba con los informes que directores y rectores debían presentar anualmente a la Inspección General, sobre temas tales como el funcionamiento general de la institución, datos estadísticos sobre matrícula, inscripciones, egresos y ausentismo.

En 1892 se sanciona el primer reglamento de la Inspección General de Enseñanza Secundaria y Normal, como organismo técnico,encargado de asesorar al Ministerio en cuanto tuviera que ver con esas ramas de enseñanza, así como de la vigilancia de la marcha de los establecimientos que la impartieren,y su personal. Se establecen por primera vez de manera taxativa atribuciones y condiciones de designación, tanto del Inspector General como de los visitadores. El primero sería nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección General de Enseñanza Secundaria y Normal, una vez que ésta se creara. El candidato debía acreditar 10 años de servicio en la dirección de un establecimiento de enseñanza secundaria o 5 como Visitador. En el caso de éste, se requería para su designación haber sido director de establecimiento de enseñanza secundaria o normal, o profesores, durante 5 años con foja de servicio intachable. Se deja, no obstante, una ventana para casos en los que el candidato, no cumpliendo con los requisitos mencionados, pudiera ser designado en alguno de los cargos, “únicamente en mérito de servicios especiales presentados a la instrucción pública de la república y de preparación notoria sobre materias de educación” .

Hacia 1903 se produce, junto a una serie de modificaciones en los planes de estudio y en las condiciones de asignación de cátedras, una modificación en la organización de la Inspección. Entre otras cosas, se establece la necesidad de regular, en función de las modificaciones que se realizaron en las condiciones de ingreso a las cátedras con fundamento en la titulación, la presencia de inspectores de todas las especialidades disciplinares. Se establecía la cantidad de miembros de la inspección en nueve (9), cada uno especialista en un saber disciplinar (Anatomía, Filosofía y Letras, Instrucción Nacional, Ciencias Físico Químicas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Historia y Geografía) y dos profesores normales. Estas designaciones se realizarían mediante concurso de méritos ycomo requisito indispensable para ser candidato se enuncia “haber prestado sus servicios en la enseñanza Secundaria, Normal o Superior, en el desempeño de cátedras oficiales por un período mayor de dos años” .

A principios de la década de 1920, el decreto del 13 de diciembre de 1922 que modifica nuevamente el reglamento, redefine las funciones de la Inspección y establece como requisito para ocupar el cargo de Inspector General, Subinspector General o Inspector de Enseñanza, “haber ejercido el profesorado u otro empleo técnico” . El decreto señala además que la labor de los inspectores “no se reduce a las tareas de información y vigilancia. Deben tener presente, en todo instante, que su misión será más fecunda y su obra verdaderamente constructiva, si se consideran ante todo directores de enseñanza” . El laxo criterio para la cobertura de cargos de la Inspección iba en sintonía con la heterogeneidad del cuerpo de profesores y con las lógicas de selección de candidatos a estos cargos. Hacia 1932 se establece un criterio más ajustado:

Para ser Inspector General, Subinspector General, Secretario General o Inspector de Enseñanza, se requiere poseer título de Profesor Normal o de Enseñanza Secundaria o, en su defecto, haber ejercido cargos en el profesorado durante diez años.

Durante el período aquí analizado, el cuerpo de inspectores sufre un proceso de creciente homogeneización de sus funciones. Si a principios de la década de 1920 se identifican, al interior de la Inspección General, inspectores de enseñanza, médicos adscriptos, inspectores ingenieros o arquitectos, técnicos de artes y oficios e inspectores administrativos y de sumarios y de establecimientos incorporados, cada uno con áreas de incumbencia delimitadas en el reglamento, estas diferencias se suavizarán con el correr de los años hasta llegar a la definición del decreto de 1938 que establece la existencia de inspectores técnicos y, como grupo específico, el de inspectores médicos .

Caracterización del cuerpo de inspectores de enseñanza media durante las décadas de 1930 y 1940

Hacia 1930, el organigrama de la Inspección General de Enseñanza contaba con los cargos deinspector general de enseñanza, subinspector y 21 inspectores técnicos, 14 de los cuales permanecerían en el Ministerio en la década de 1940, algunos ocupando altos cargos. Parte de ellos se había incorporado a las tareas de la Inspección durante los años veinte en calidad de adscriptos y serán designados en sus cargos durante la primera gestión del ministro Rothe, en 1931 . Durante toda la década de 1930 se fue ampliando la planta de inspectores: en 1936 ingresan 8 inspectores para establecimientos incorporados , y entre 1939 y 1942 se incorporan los más jóvenes del plantel.

La Inspección General de Enseñanza se organizaba para entonces en cuatro secciones, cada una encabezada por un Inspector Jefe, a cargo delas secciones Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Escuelas de Comercio e Industriales y Escuelas Profesionales. Para acceder al cargo se requerían los mismos requisitos que para Inspector, es decir, poseer los títulos profesionales exigidos en las disposiciones vigentes, y tener una antigüedad no menor a cinco años en el ejercicio del profesorado oficial. Los deberes de los inspectores técnicos eran trasladarse a cualquier establecimiento que dispusiera la inspección General, informar por escrito sus visitas y aconsejar las medidas que considere pertinentes, llevar adelante un fichero de directivos y docentes de los establecimientos, y anotar el “concepto profesional” que le merezca por su labor luego de las visitas, producir informes de expedientes, dar conferencias sobre asuntos educativos e instruir sumarios.

Además de estas tareas asociadas a la “vigilancia de colegios y escuelas” la Inspección General monopolizaba la prescripción en materia curricular a través de la elaboración de los planes de estudio, la constitución de los tribunales encargados de la designación de docentes y directores y la aprobación de los libros de texto y material cinematográfico de uso en las aulas. Para ello se valía no solo de los dictámenes de los inspectores, sino que eran convocados a integrar dichos tribunales o comisiones, autoridades y docentes en ejercicio.

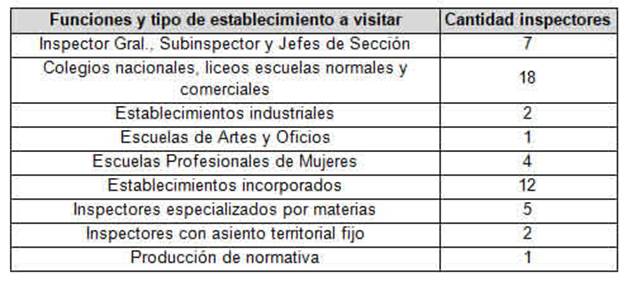

De la revisión de las fuentes relativas a los mandatos que la Inspección General producía en formato de decreto, resolución, circular, durante el período, surge un cuerpo de inspectores más o menos estable. A partir de la información que se desprende de las designaciones y de las tareas asignadas publicadas en el Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, surge la siguiente división de tareas:

Tabla 1: División de tareas al interior de la Inspección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial.

Del análisis de los decretos de designación de los inspectores entre las décadas de 1920 y 1930 , surge la siguiente composición según la titulación:

La organización disciplinar del nivel medio estructuraba ciertos patrones de visita en los distintos establecimientos. Por un lado, se advierte la especificidad de los inspectores dedicados a las materias Música, Dibujo y Educación Física. Para estos casos la Inspección General cuenta con inspectores de Música y de Dibujo egresados de distintas academias de artes, que visitan las clases de sus asignaturas transversalmente a las distintas ramas. Quizás la Educación Física como disciplina escolar sea el ejemplo más claro en la medida en que cuenta con una Dirección de Educación Física que regula todas las intervenciones del estado en ese sentido. Cabe señalar la consolidación temprana de una formación disciplinar específica para inspección de estas asignaturas, las cuales demandaban la intervención de diplomados o idóneos en la materia.

Para el resto de la grilla de asignaturas, la relación de la titulación del inspector va más en sintonía con la rama de enseñanza que con el saber disciplinar particular. Los inspectores con título de médicos y abogados, generalmente estaban dedicados a la inspección de colegios nacionales, más allá de las materias cuyas clases visitasen. Los ingenieros desempeñan tareas más circunscriptas a un ámbito específico como las escuelas industriales, y a los profesores normales en ciencias y letras o que no poseen título, se los encuentra inspeccionando escuelas normales, escuelas profesionales de mujeres o comerciales y establecimientos incorporados de todas las ramas. Sin embargo, esta división no era del todo rígida. Salvo casos de inspectores especializados tal como los de escuelas industriales o de materias específicas, en algunas oportunidades los inspectores que visitaban establecimientos incorporados realizaban alguna visita a otro tipo de establecimiento y viceversa, pero esto se daba en contadas ocasiones.

En la medida en que el requisito por excelencia para acceder al cargo de inspector era poseer título de Profesor Normal o de Enseñanza Secundaria y, en caso de no contar con ello, haber estado durante diez años en ejercicio de la enseñanza en el nivel , la disputa y decisiones en orden a la titulación de los profesores de las distintas ramas de la enseñanza, se reflejaría tarde o temprano, incluso más bien daría forma a ciertas características de la Inspección. Al poner en cruce las titulaciones con el tipo de establecimiento asignado para la inspección durante los primeros años de la década de 1930, se observa que la mayoría de los inspectores de colegios nacionales, liceos y en menor medida escuelas normales son graduados universitarios: salvo dos de los casos que inspeccionan establecimientos incorporados, el resto de los inspectores “doctorados” se dedican a este tipo de instituciones.

Las designaciones de las once (11) inspectoras mujeres que componen el plantel de la inspección General, así como las instrucciones y comisiones que les asigna la Inspección General, permiten observar cierta división sexual de tareas al interior del grupo, en consonancia, exceptuando el caso de la enseñanza normal, con las ramas de la educación media en las que las mujeres tenían mayor participación: de ellas, seis (6) se dedicaban a la inspección de establecimientos incorporados (dos de ellas con intervención también en establecimientos de enseñanza normal y comercial), cuatro (4) a la enseñanza de las Escuelas Profesionales de Mujeres y una inspectora no especializada que se dedicó a la inspección de todo tipo de establecimientos. Casi todas las inspectoras se dedican a dictamen de equivalencias o participan de la confección de los programas para las materias especiales de esos establecimientos como Labores, Economía Doméstica y Corte y Confección. Paradójicamente, teniendo en cuenta la fuerte feminización del magisterio, son mayoritariamente inspectores varones quienes visitan estos establecimientos y es notoria la escasa intervención de las mujeres no sólo en las visitas a los colegios nacionales, lo cual sería comprensible en la medida en que sus alumnos son mayoritariamente varones, sino también en los liceos de señoritas, en su gran mayoría también visitados por inspectores varones.

La conformación de la inspección en tanto cuerpo burocrático remite a distintos espacios y yuxtaposiciones entre esferas estatales, académicas, ámbitos de la cultura y la sociabilidad, y se construye no sólo a partir de los sentidos producidos por las ideas pedagógicas de su tiempo, sino también a través de cierta sociabilidad compartida derivada, por un lado, del tránsito de algunos de sus miembros por el nivel medio en momentos en que éste, especialmente en lo que hace al bachillerato, se definía como antesala de la universidad y configuraba un discurso moldeado en el roce de jóvenes integrantes de las élites tradicionales. Más allá de la reglamentación, es posible reconocer entonces algunos criterios utilizados a la hora de designar a los integrantes del cuerpo de inspectores que tienen que ver con relaciones de parentesco, redes políticas y de confianza, desempeño en jurisdicciones provinciales, a través de una trayectoria reconocida en la rama de enseñanza y/o a la especificidad disciplinar (Iglesias, 2018).

Conclusiones

El cuerpo de inspectores interviene en la definición de las aristas de la docencia como profesión en tanto agentes responsables de la marcha de la política educativa, como autoridad pedagógica frente a los docentes del nivel y desde sus dictámenes en los tribunales para designaciones e ingreso a las cátedras.Aquí se trató de argumentar en favor de las siguientes hipótesis:

1. La disputa que se desarrolla durante las primeras décadas del siglo XX entre diversas instituciones a fin de consolidar el monopolio de la formación y titulación de los profesores, que se inicia con la creación del Seminario Pedagógico -más tarde Instituto Nacional del Profesorado Secundario- y las Escuelas Normales de Profesores, en oposición a las universidades, atraviesa las definiciones acerca de la conformación de la burocracia educativa.

2. La distribución de las tareas al interior de la Inspección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, replica los dos circuitos profesionales de la docencia del nivel en esas décadas: aquel correspondiente al bachillerato-universidad en el que ingresan mayoritariamente graduados universitarios, y el de la escuela Normal- escuela primaria, que enrola en sus filas a aquellos egresados mayoritariamente de institutos y escuelas normales de profesores.

3. La matriz disciplinar del nivel medio determinaba ciertos patrones de organización de las tareas de inspección sobre la base de la titulación. Por un lado, se advierte la especificidad de la formación de los inspectores dedicados a materias como Música, Dibujo y Educación Física, de la de aquellos que inspeccionan el resto de las asignaturas denominadas “de estudio”, en cuyos casos la organización de las visitas se fundamenta en el vínculo entre la rama de enseñanza y la titulación o formación del inspector, antes que con la especificidad disciplinar. Finalmente, la dedicaciónde las inspectoras mujeres a las materias especiales de las escuelas profesionales de mujeres, así como aquellas dictadas en escuelas normales y liceos, tales como Labores y Economía Doméstica, da cuenta de la misma división por sexos que es posible observar al momento de definir quiénes inspeccionan los colegios nacionales y liceos (varones), quienes escuelas normales(varones y mujeres) y escuelas profesionales de mujeres (mujeres).

Cabe formular, para finalizar, algunas líneas sobre las que avanzar en investigaciones venideras tales como la definición de los “problemas” del nivel medio por parte de la inspección en clave de los principios que atraviesan los fines de la enseñanza media a lo largo de su historia, tales como la libertad de enseñanza y su carácter selectivo;el peso de negociación al interior de la inspección en torno a las decisiones acerca de la carrera docente; la puja por la definición de un perfil profesionalidentificando fundamentos, cambios y permanencias en los criterios de reclutamiento y requisitos deingresoa la inspección de nivel medio; y la caracterización del proceso de apropiación, delimitación y monopolización de atribuciones por parte del cuerpo de inspectores en el contexto general de construcción y expansión de la burocracia del estado nacional, y de la conformación del sistema educativo y del nivel medio en particular.