Preámbulo

Comopreámbulo,queríaenmarcarestapresentaciónenelsenodeunproyectodeinvestigaciónque estamosdesarrollandounequipodepersonasdelaUniversidaddeVic(UVIC) ydelaUniversidadde Barcelona (UB) junto con la colaboración de diferentes personas provenientes de universidades europeas . El proyecto centra su atención en las representaciones audiovisuales de la educación en documentales y noticiarios producidos duranteelfranquismoy analiza desde diferentes ángulos los contenidos sobre educación traspasados desde el adoctrinamiento mediante el recurso de los documentales y noticiarios de proyección obligatoria en todos los cinesrealizadaenclavepropagandísticaenlosreportajesdelperíodo .Sinosatendemosalasituaciónde clara desatención del sistema educativo (Viñao, 2020) con las consecuentes tasas de analfabetismo,estosreportajesfueronelmediodetransmisiónmasiva,deviniendolaprincipalforma demodelajesocial.Es por ello que, en el proyecto de investigación en curso, las produccionesaudiovisualessobreeducación,enespecialreportajes bajo el formato de documentales o de noticiarios, son considerados como uno de los nudos para comprender lahistoriareciente.

Las coincidencias entre los lenguajes audiovisual yeducativo usados en los documentales que tienen como finalidad promover cambios y modelar a las personas según unos determinados cánones o en los discursos pedagógicos,semanifestaronconrotundidadenelestudiosobrelasproducciones delperíododeentreguerras(1929-1939).Señalábamos en Collelldemont (2017)que,enamboslenguajes, hay un claro proceso de depuración de aquello que quiere decirse y el cómo quiere decirse. En los documentales y noticiarios, la realidad se reconfigura borrando algunas de sus partes y resaltando otras. Dicha reconfiguración puede ser debida a dos motivos: por la intención de dar accesibilidad a una situación compleja o por motivos ideológicos. Según señalaba Perloff (2003), la simplificación a la que daban lugar las prácticas de reconfiguración adquiere mayor significado cuando la pretensión responde al objetivo de hacer propaganda política, como forma de persuasión extrema. El lenguaje educativo también tiende a simplificar la realidad para hacerla accesible a quienes se están formando, con la inevitable caricaturización que deriva deello. No es menor la coincidencia de ambos lenguajes en la voluntad de transmitir unos conocimientos eideas,asícomodeconvenceren materia de necesidadesoincluso decreencias(Lebas,2005:35).Otrodeloselementosque hallamos en ambos lenguajes es la tipología de ruta de argumentación utilizada: la transformación de la ruta racional, consuexposiciónlógica,enrutasemocionales. La transformación de la ruta se da utilizandoel miedo como resorte de presión (Prat, Carrillo, 2020) o la presión emocional positiva . Las estrategias identificadas hasta el momento todavía están presentes en el lenguaje cinematográfico y educativo dehoy.

Así, este es un proyecto que tiene la voluntad de comprender las características del modelaje social a través de la imagen pública de la educación proyectadaa través de los reportajes realizados en el marco de un momento histórico aún reciente. La finalidad del mismo es revisitar la historia para poder entrever algunos de los impactos que el pasado ha tenido en la sociedad dehoy. Consideramos que, a partir de reconocer lo que podríamos definir como orígenes invisibles y persistentes de formas estéticas y tecnológicas podemos entender algunas de las estructuraciones de la sociedad de hoy, de las relaciones entre personas, entre personas y paisajes y entre personas y creacionesculturales.

Nuestro posicionamiento de inicio viene influenciado por la convicción de que los silencios de los cuales provenimos crean formas culturales difusas que es necesario denominar para convertir las estructuras sociales fijadas en posibilidades abiertas a las decisiones personales. Aun a sabiendas quecadavezquedamosnombreestamosabriendonuevossilencios,esperamosquelosmismosno seandeniebladensaynospermitandilucidaralgunasdelasformasyaestablecidas,comonosinvita a pensar el haikú de Antoni Clapés y VictorSunyol:

Només el silenci: Ambelltotrecomença, Res no s’acaba. Cada paraula crea Silencisnous que es baden .

La alusión a la niebla y a la voluntad de desvelar lo que esconde invita, precisamente, a hablar del proceso concreto de investigación que hemos realizado para estudiar los documentales. Éstese caracteriza por un recorrido fenomenológico que empieza en el haber realizado un primer alto en el estudio de los patrones que a modo de forma van dilucidándose a través del estudio de series de documentalespermitiéndonosredefinirlaopacidadprovocadaporlamultituddedatos.Esapartirde

los patrones que empieza el ubicarnos en un punto detalle para recabar los matices de una producción concreta que, a su vez, es contrastado con las informaciones derivadas del estudio discursivo y material del contexto. Posteriormente, y como hemos indicado, hemos buscado dar con lassombrasdelpasadoenlaactualidad,creandoconellounatraslacióndiacrónicaquepermitehacer emerger persistencias y variaciones (Cercós, Collelldemont,2019).

Este artículo se centra en el estudio de los orígenes silenciados de la ocupación de los cuerpos en losterritoriosprohibidos.Unaocupaciónque fueutilizadaenlosdocumentales sobre educación como una expresión de “los peligros” que acechan a los niños y niñas (argumento muy extendido en los documentales producidos entre 1931 y 1936). Uno de los peligros mostrados es cuando acceden a zonas insalubres. Otro es cuando reproducen la ocupación como muestra de transgresión a evitar en los y las jóvenes en manifestaciones políticas en zonas cercanasalasuniversidadesduranteeltardo-franquismo(1967-1975). Y otracomo modelo de “dejadezdelafunción educativa”representadaenlaactitudcorporaldelaspersonasadultasenlacalleyespaciospúblicos quepuedereseguirseenlosdocumentalesdeoposiciónalrégimenfranquista,tambiénenelperíodo demovilizacionesdeltardo-franquismo.Porlotanto,incidimosen el análisis demuestrasdeocupaciones dirigidas -probablemente estructurales (Lévy-Strauss,1988)-, así como en aquellas involuntarias y transgresivas -más cercanas al situacionismo (VVAA, 1994)- que fueron representadas a través de los cuerpos, ya sea en su expresión simbólica, en la captura de los movimientos, o en su expresión figurativa. Unos cuerpos que, al ser filmados en relación al territorio, dan indicaciones del espacio vivenciado desde la posibilidad del estar allí o desde lo furtivo (Perejaume,1995).

Para describir el análisis, el proceso se presenta en tres pasajes que se organizan según las alusiones a las formas audiovisuales de documentar una situación. Estos son:

Panorámica: donde se desarrolla los aportes y características de un acercamiento a los documentales sobre educación en un análisis de los espacios vivenciados a través de los cuerpos.

Zoom: donde se realiza una aproximación al espacio en el lenguaje de los documentales de temática educativa siempre acorde con los contextospolíticos.

Travelling: donde se concluyen sobre cómo el cuerpo ha sido interpretado en los documentales de temática educativa producidos en territorioespañol.

Panorámica: ¿Por qué los documentales sobre educación en un análisis de los espacios vivenciados a través de los cuerpos?

Uno de los primeros interrogantes que se nos abren al enfocar nuestra atención en las relaciones entre el cuerpo y el espacio es el relativo a las narraciones simbólicas, estructurales y predeterminaciones imaginarias que a través de los documentales se han sistematizado como horizontes de expectativas -destellos fantasmagóricos que atraviesan los tiempos, diría Benjamin(2005)-. Como podemos suponer, estas relaciones incluyen la dimensión temporal pero también muestran los microespaciosylosespacioscontextuales.Enlasecuenciadeldocumentalsobrelapromocióndela salud entre las madres y primeros cuidados infantiles titulado Vidas Nuevas. Puericultura y medicina infantil seobservaunatransicióndecontinuidadconunplanofundidodondeelvelodeunacunase convierteenvestidodenovia.Porlaescenanoesposibledeterminarsilanoviaexpresaunrecuerdo de la madre -y, por tanto, hace referencia al pasado- o si se trata del futuro bebé. La escena que sigue a esta imagen es la correspondiente al bebé ya crecido: una niña jugando a mamás con una muñeca. Vemos así la capacidad de la imagen para conectar pasado, presente y futuro deseado

Al investigar los documentales de temática educativa, pues, ponemos de relieve distintas manifestaciones de las expectativas propuestas expresadas físicamente en los cuerpos. Estas representaciones tienen, en determinados momentos, la capacidad de modificar la percepción del presente y del recuerdo. La contradicción de los dos mensajes visualizados en la escena reproducidas en los noticiarios y las memorias del episodio por parte de los sujetos que la vivieronpuedesermuyprofunda, nosóloporelsaltotemporalosusconnotacionesdeverosimilitud, sino también porque se nos presenta una narración de la realidad creída que se apoya en la percepción personal, multiplicando y deformando los cuerpos que significan las escenas. En consecuencia, diríamos que la búsqueda de concordancia del hecho filmado y/o narrado desde una perspectiva más amplia requiere poner en circulación este testimonio creído con experiencias colectivas con las que se apareja o colisiona pudiendo incluso, llegar a transfigurar la percepción del propio testimonio y,sinlugaradudas,elestudiodelmismo.Porello, esimportante que enlosestudioshistóricossobrelos reportajes de temática educativa se busque completar el contexto de producción, bien accediendo a la documentación disponible sobre el evento filmado, a los testimonios tanto del episodio como del rodaje o bien contrastando la información ofrecida con los materiales visuales del mismo (Warmington, Grosvenor,2011). Conocer el contexto de producción nospermiteubicarlasperspectivasnarrativasutilizadas y,comoconsecuencia, acercarnos al uso del cuerpo para canalizarmensajes.

En la entrevista formulada por Josep Casanovas a Cuadrench(6 de marzo de 2019) , director de películas domésticas sobre la educación realizada en escuelas opositoras del régimen franquista7, resaltaba que entendía que lo potente de sus producciones reside en el valor que da a unas acciones que se estaban realizando y que, al no entrar en la órbita de lo oficial, quedaban silenciadas. Por ello, Cuadrench se refiere a su producción como producción de suplencia. Su apuesta por narrar lo ocultopasaba por creer en la actividad pedagógica que filmaba, realizada como actividad clandestina. Sus reportajesson sobreunamaneradehaceryestardistinta en la práctica educativa, como lo demuestra larepresentaciónde las maestras y de la infancia en posiciones y actitudes corporales muy alejadas de la disciplina que imponía el franquismo. La existencia de esta realidad velada desde el discurso oficial fue relatada años más tarde por los protagonistas de estas historias en sus memorias (Mata, 1997; Bisquerra, 1997; Cots,1982).

Podemos entender que en las investigaciones realizadas a partir de fuentes audiovisuales es necesario documentarlasvivenciaseducativasindividualescomopaso previoalestudiodelaexperienciaformativa colectiva con el fin de abrir posibilidades de virar de los estudios de caso densos a lo repetitivo en lo casos comunes. Seguir este principio metodológicoimplica adentrarse en la complejidad de comprender lo común en la singularidad, como señalaba Ian Grosvenor en el seminario Visualizingthechildren. Iconicimages(2019) . Ellosignificarealizardistintosvirajesalacomprensióndelaexperienciaformativaformulada desde el romanticismo pedagógico (Collelldemont, 1997; Collelldemont, Vilanou, 2020) con la inclusión del concepto de alteridad (Buber, 2017) y el consecuente desalojamiento del yo como eje central o primordial de laexperiencia.

El proceso requiere, además, ensayar la formulación de patrones que nos permitan religar diferentes experiencias individuales o, como escribía Comolli, saber ver en unomismo yenelotro,“¿Quéesloquenoesyomismoyquesinembargomeconstituye?Unadelasprimeras preguntas del sujeto. (…) Es esa necesidad de pasar por el otro expresada en toda representación” (Comolli, 2007: 221). Es precisamente el análisis de la presencia, ocupación y significación de las personas en el espacio en su dimensión física y simbólica expresada en patrones lo que nos invita al uso de los elementos visuales (ya sean fijos como la fotografía, los dibujos, los mapas… o “en movimiento”comosoninformativos,documentales,seriesyficciones). La invitaciónvienederivada, fundamentalmente, del hecho que explicar cómo se está en un lugar -esencia de las relaciones entre cuerpo y espacio (Águila, López, 2019)- necesita de coordenadas tridimensionales (Ramón, 2018). La pluralidad de dimensiones implicadas puede ser expresadas artísticamente desde la unidimensionalidad delanarraciónpoéticaacompañadadesdelarazón,desdelabidimensionalidaddelarteplásticocon su cobertura de la imaginación como reconstrucción mental a partir de los elementos percibidos o desde la tridimensionalidad de la escultura focalizando la atención en las huellas que la impregnan. Y, en este listado dimensional, no podemos olvidarnos de las posibilidades de la imagen en movimiento que permite narrar la cuarta dimensionalidady que ubica la experiencia en el lugar. Las imágenes pueden jugar con la presencia imaginaria. Las posibilidades de hacer presente el ser pasado o futuro en los audiovisuales son, sin lugar a dudas, potentes, más aún cuando estos se materializan en elcuerpo.

Siguiendo esta línea de argumentación, añadir que cuandoanalizamosmomentosdelahistoriadelaeducacióndesdelaintención de comprender las experiencias vitales, debemos recurrir a esta cuarta dimensión. Es importante hacerlo porque las narraciones afectan no solamente a la descripción de la colocación del cuerpo en el espacio, sino también a la carga simbólica y de significación de esta colocación. Es necesario establecer diálogos entre los elementos referidos de la representación. Así, por ejemplo, en el estudio de la escultura utilizando utillajes tridimensionales, describir y analizar tanto la descripción de la colocación del cuerpocomolaocupaciónoelposicionamientorequieremoversedesdelasevidencias,perotambién, considerar las cargas simbólicas y las significaciones de estascolocaciones.

El estudio de producciones visuales demanda moverse desde un diálogo entre la evidencia del posicionamiento y la expresión narrada de las experiencias que nos permiten describir la colocación ysimbolizacióndesdelasmetáforas.Ellonosposibilitaaproximarnosalassignificacionescorporales. Nos parecía que el diálogo entre la evidencia material y la significación nos abríaposibilidadespara acercarnosalacuestiónplanteadadelosespaciosvivenciados a través de los cuerpos. Las posibilidades se encontraban en el estudio tanto del período coetáneo a la producción como del momento actual. Este es un diálogo que, aun estando anclado en el pasado, podíamos entrever la vigencia de su estructura en la actualidad. Apenas perceptible, consigue mantenerse en la base de las producciones discursivas.

Si visualizamos la galería fotográfica de la Unesco donde se refleja la historia de la institución bajo la óptica de éxitos en el despliegue de una educación formal para todos y todas, vemos cómo la misma composición diacrónica de su estructura nos invita a pensar en una persistencia histórica fundamentada en las evoluciones y transformaciones. Es una composición fácilmente trasladable al documental, como de hecho han realizado en la producción Since 1945, UNESCO has beentransforminglives (2018). En este documental dan expresión a la continuidad de una idea y a la percepción del devenir del cuerpo. En esta ocasión simboliza ideaciones y expectativas a partir de ilustrar con imágenes variadas de distintos momentos, entornos y protagonistas lo que la organización ha venido comprendiendo por educación. Mediante un análisis de la galería fotográfica -curiosamente, organizada con una cronología a saltos- que nos ofrece la web de la organización encontramos una selección que permite el siguiente análisis: en tiempos de conflicto bélico, civil o social predominan los protagonistas sujetos del proceso educativo -niños, niñas; adultos y adultas-. Estos están en dos posiciones: en expectación o en acción, acompañados en este caso de diferentes utensilios didácticos que se mezclan con las imágenes de académicos y políticos. A través del documental y de la galería se abre, de esta manera, la posibilidad de pensar la institución en clave panorámica.

Zoom: ¿Cómo percibimos el espacio en el lenguaje documental y educativo según los diferentes períodos políticos españoles del siglo XX? Interpelaciones a la actualidad

Ensayaremos la respuesta a la pregunta central de este apartado tomando como punto de referencia elpatróndelasrejasreproducidoendiferentes documentales de distintos períodos. Un ejemplo del patrón de las rejas lo encontramos en el documental doméstico Sant Joan de Déu, 1934-35, dirigido por Joan Manuel Amat -cineasta amateur-, en el que las rejas de las casas empobrecidas dejan entrever a la infancia que las habita, simbolizando las barreras de expectativas. Otro ejemplo está en el documental franquista La obra penitenciaria española. Redención, de 1950, producida por CIFESA y dirigida por Santos Nuñez. En él, las rejas cerradas simbolizan aquellas opciones políticas a evitar, y cuando se abren, laposibilidaddecambio. Como último de los ejemplos señalamos eldocumentalclandestinodeSpagna68,de1968,producido porTerzoCanalydirigidoperHelenaLumbreras,enelquelasrejassignificanlarepresiónyelapartar de las familias a presos encarcelados por sus opciones políticas. Más allá de las obvias diferencias, lo que sorprende es que en los tres documentales se presenta el espacio desde sus limitaciones y el cuerpo desde su enclaustramiento físico. El mencionado Comolli (2007) nos advertía que en los documentales sobre prisiones el acercamiento siempre se hace desde el afuera y con la recurrencia de los barrotes. Destacaba queel documental carcelario es antes que nada el lugar de enfrentamiento entre las diversas puestas en escena de la prisión […] y en las lógicas cinematográficas en acción, se trata de la inscripción verdadera de un cuerpo en un escenario (…) (Comolli, 2007:319).

Así, a la pregunta ¿Por qué recorrer a la historia para comprender el cuerpo representado en los espacioseducativospostmodernos? daríamosunaprimerarespuestaincidiendoenlaposibilidadde enfocarlaatenciónenlaspersistenciasdelosplanosy en las estructurassecuenciales. Esdesde esta perspectiva que nos aproximarnos al espacio en el lenguaje de los documentales producidos entre las siguientes encrucijadashistóricas:

Un primer período que políticamente cubre el paso de una sociedad monárquica a una repúblicayqueesvigentehastaelfinaldelaGuerraCivilEspañola(191510-1939).Anivelde producción de reportajes significa la consolidación del medio en España.

Unsegundoperíodoquecronológicamenteocupalos años delasdosprimerasetapasde ladictaduradelfranquismo(1936-1957/1957-1968)11.Aniveldeproduccióndereportajesse define por su sumisión a la dictadura deFranco.

Un tercer período se abre en el momento en el que se empezó a delinearse la oposición al régimen del franquismo y siguió durante el período político de transición a la democracia (1968-1978). A nivel de producción de reportajes emergen los documentales críticos con el sistema que conviven con los reportajesoficiales.

10 Momento del que tenemos constancia de la primera producción documental española datada dedicada a la educación, producida la misma por Antonio de PáduaTramullas por la productora Casa Tramullas sobre la presencia de los exploradores (movimiento de escultismo español) en la Fiesta de San Jorge.

11 Indicar que se han utilizado las etapas educativas descritas por Viñao, 2014.

Un cuarto período, el actual, se caracteriza por el auge de los nuevos movimientos sociales ypolíticos.

Sabiendoquetodaslasproduccionesdedocumentalessobreeducaciónexistenporunavoluntadde propagar (Collelldemont, 2017) queremos acercarnosal eje “espacio” desde lo que comparten el lenguaje cinematográfico y educativo .En los períodos de dictadura, estas coincidencias discursivas se caracterizan por mostrar los objetivos de la propuesta documental/educativa elaborada en clave de oposiciones visualizando el “en respuesta a” y el “para qué” y por montajes que recorrían a la manipulación del espacio-tiempo. En el seminario: From Propaganda to Resistance. Vital Options in theTotalitarianism, anteriomente citado, también se mencionaron las repeticiones, la selección de parte de la realidad y el uso de rutas emotivas antes que racionales. Todos estos elementos no son específicos de las producciones realizadas,sino que forman parte del propio universo narrativo tanto del audiovisual como de una líneadidáctica.

A continuación, describimos los porqué se producían los documentales y nombramos las finalidades de las acciones educativas.

Duranteelprimerperíodo,tanto el lenguaje cinematográfico como el lenguaje educativo coincidían en señalar la necesidad de crear nuevos espacios para así dar respuesta a las situaciones de descontrol urbano. Un ejemplo,eslaproduccióndeldocumentalantesreferidodeSantJoan de Déu.

Pedagógicamente, observamos la petición de crear nuevos espacios en el proteccionismo de las zonas infantiles, como los parques (Cercós, Collelldemont, 2020), ante el nuevo urbanismo que teje las ciudades en una urbanización densa y descuidada.

Durante el franquismo, es patente la negación de los espacios creados en el período anterior, con un retorno a las formas más antiguas de pensar el espacio, especialmente, y si es posible, en entornos rurales, la cantidad de No-Do (informativos bajo el título de Noticiarios y Documentales producidos durante el franquismo como exposición y propaganda del régimen) ambientados en entornos rurales son una muestra de ello (Collelldemont, Vilanou, 2020). Pedagógicamente, se observa en este momento una predilección por las tradiciones antiguas, a ser posibles pre-ilustradas y embalsamadas de misticismo simbólico, como se desplegaba en la Ley de Educación de 1945 ,ley creada -según aparece en el preámbulo de la misma- paralucharcontralosavancesdelaeducaciónrepublicana,laEscuelaNuevay losprincipiospedagógicoscomunistas(Viñao,2014).Seguidamente,en las producciones creadas como oposición a la dictadura de Franco rodadas a partir de 1968, hay la intención de dar acceso a los espacios ocultos a fin de documentar otras realidades que se escapabandelcontrolimpuesto. ElfilmSpagna68es una buena muestra de ello, en tanto que refleja, claramente, los lugares de reunión de la clandestinidad. En los discursos pedagógicos, la reacción ante el totalitarismo reclamaba resolver los problemas educativos de la nueva demografía urbana, como origen del descontrol.

En elúltimoperíodo,sonpresenteslasvisionesqueoscilanentrelacríticay la admiración de los pluriespacios de reciente creación, así como una atención explícita a los conflictos abiertos. En los documentales pedagógicos, vemos distintas reacciones a las urbes: aparecen los lindares y fronteras de las nuevas urbes que se combinan con centros urbanos altamentesofisticados.Asímismo,seempiezaaevocarlanaturalezacomoentornoeducativoalque regresar.

En la cuestión del para qué, la relativa a las finalidades, en la primera etapa del estudio (1915-1939) detectamos una coincidencia en buscar inocular en la población urbana las propuestas de solución de problemas aun no percibidos por ella. Así aparecía en los créditoscomo se extrae de los créditos del film Vidas Nuevas, en los que se señalaba:

La CASA BAYER, en interés de la salud pública, ha editado esta película y tiene el honor de dedicarla a las madres españolas. Si con ella contribuye a disminuir la mortalidad infantil, la CASA BAYER verá cumplida su aspiración. Que “VIDAS NUEVAS” ayude a salvar el mayor número posible de nuevas vidas.

Enlosdocumentalesquetratantemaseducativos,aquelloqueseobservaeslavoluntaddeparticipar en la construcción del futuro a partir de modelar los hábitos del presente. El documental El Segell Pro-Infancia, rodado entre 1934 y 1935 nos lo muestra con las proyecciones sobre qué pasaría si nos se aceptan las soluciones propuestas: la muerte arrasaría la población.

Durante la dictadura franquista, la similitud se encuentra en la invasión desacomplejada del espacio privado y en la limpieza moral del espacio público. Así, en la propaganda vemos la intención de modelar la realidad a través de distintos dispositivos, como el de construir zonas de paso muy estrechas en las universidades. LosdocumentalessobrelaconstruccióndelaciudadUniversitaria deMadrid,consusgrandesespectáculosdeeducaciónfísica, loilustran al mismo tiempo que también muestranlas posibilidades pedagógicas destinadas a unos y unas pocas.

En pleno auge de las movilizaciones estudiantiles de 1968, aparecen con fuerza los espacios privados (sótanos, pisos, iglesias obreras…) no comprometidos por la vigilancia como alternativa de espacio público siempre bajo control. Presentar otras situaciones posibles y estructuras espaciales que permitan la promoción de los sujetos que se mueven libremente es una delasconstantesqueaparecen eneldocumentalSpagna68.

En los discursos pedagógicos, se presentan cambios para el futuro a partir de potenciar oportunidades de acciones en el presente, pensando que así se abren posibilidades de ocupación de los espacios negados.

Finalmente, un hilo que se observa en la última etapa es el correspondiente a ubicar los espacios problemáticos fuera del espacio propio e invitar a ir para allá. Así, vemos cómo se nos plantea la pregunta sobre la apertura de posibilidades ante una realidad que se rompe. En pedagogía se plantea el interrogante ¿habrá futuro para el que educar ahora?

Enrelaciónaltemadelespacioydeltiempo,loqueobservamosesque,sibienhayunacoincidencia en las manipulaciones, en los diferentes períodos los espacios se aumentan contrapicados o se empequeñecen con picados según sea la voluntad de colocar a los humanos en el seno de una comunidad. Así en el primer período, propaganda y educación coinciden con una presentación de contrastes espacio-temporales con realce de lo construido recientemente como se observa en la escena en que se presenta el edificio en el film Instituto para Obreros de 1937 . En los discursos de propaganda, hay una creación de perspectivas que amplifican los espacios, mientras que en lo que se refiere al tiempo, el antes es un basto período indefinido, el presente comienza hoy. En los documentales educativos, el mundo se ensancha en los contenidos de aprendizaje, lo local deviene punto de anclaje. Con respeto al tiempo, el futuro deja sentirse en la formación de hoy.

Durante el franquismo, la presentación de la amplitudespacialytemporalseperfilacomometáforadeladisminucióndelsujeto.Secreanespacios monumentales. El tiempo se define a través de una carga de destinización que une pasado y futuro, como se observa en los noticiarios sobre los consejos de la Sección Femenina. En los contenidos de aprendizaje, el mundo se limita y delimita. El tiempo se forma con el peso de la tradición y la desconfianzaenelfuturo.Diríasequeelpresente se extiende.

Enelperíodoubicadoentre1968y1990, el espacio y el tiempo próximos devienen el punto de arranque. En los documentales hallamos un registro del espacio precario y el tiempo se define a partir de una temporalidad fluida. Los filmsyareferidossobrelaAsociacióndeMaestrosdeRosaSensatson muestra de ello. En pedagogía, los espacios próximos se definen como contenidos de aprendizajeypuntosdeaperturaalexterior.Sobreeltiempo,lasesperanzasdefuturosemanifiestan como planteamiento educativo.

Y en la actualidad podemos pensar que el espacio y el tiempo concretos como punto de arranque y llegada. Nos planteamos las siguientes preguntas sobre los visionados: ¿existeunamonumentalizacióndelopequeño?¿Eltiempodevieneespacio?Elcorrelato pedagógico serían las preguntas sobre si hay una localización generalizada y cómo se maneja la incertidumbretemporal.

Como hemos comprovado, lasrepeticionesyla selección de una partedelarealidadsondosdelasconstantesenlosdocumentales.En ocasiones, son repeticiones de las mismas escenas en diferentes documentales, como sucede frecuentemente en los No-Do. En otrosmomentos,aquelloqueserepiteeselmensajeoelsimbolismo. Enunciamos las repeticiones que se dan en los diferentes periodos:

Entreestasrepeticiones,ycon relación al espacio, en el período de 1915-1939, destaca la búsqueda de escenas de dioramas delacasa o de la institución educativa como espacio privilegiado y reiterado. En los documentales sobre educación, vemos una fijación por la mejora de la salud e higiene (Vilanou, 2000) y por la educación cívica.Sobreellovemosqueenelprimerperíodoesfrecuentelaseleccióndemomentossimbólicos reconociblesencarnadosenespaciosdereferencia.

Duranteelfranquismoaquelloquesobresalees la repetición de escenarios, mismos decorados o mismas tramoyas para presentar un espacio de proyección ideológico. En los films sobre educación, persiste la fijación por la higiene y el deporte y porlaeducacióndelaobediencia,loquesecomplementaconunaminorización(einclusonegación) de otros ámbitos curriculares. Las frecuencias del tema deportivo-educativo en los noticiarios son una evidencia de este tema. Podemos decir que existe una clara voluntad de propaganda y censura que se traduce en la elección de fragmentos amostrar y en la ocultaciónde realidades no normativas o incómodas provocando una domesticación del espacio público.

En el tercer período de estudio, la repetición se da en la construcción de un discurso que se acerca y se distancia del espacio central como diálogo escénico. como vemos en las diferentes escenas de Spagna, 68, con un guion de raíz marxista y feminista ilustra lo señalado.Losmaticessehallanenlosdiscursosantagónicosanteescenassemblantes.Sutraslación educativa es la insistencia en la capacidad de discurrir. Así vemos la representación de realidades incómodas (la pobreza y el hacinamiento sin desvalorizar a los protagonistas) que contrastan con las representaciones de los reportajes afines al régimen.

Finalmente, encontramos hoy una recuperación de los “dioramas” modernos, pero en esta ocasión se presentan de manera quebrada, indecisa a veces, a modo de símbolo de espacios en construcción (se repiten así, la edición de distintos frames, separados en el tiempo y espacio, como es la de los making off).

Comoúltimovector de análisis, nos fijamos enlasrutasdeexposición.Éstas tienden siempreaserrutas emotivas que apelan a la persuasión o al miedo. Así, durante el primer período, se presentan contrastes de espacios peligrosos frente a los seguros con una preeminencia de rutas emotivas fundamentadas en denuncias y anticipaciones negativas contrastadas con escenas de ternura que coincideconlaideadeeducarparaprevenirlospeligros.

En el seno de la dictadura franquista hay un realce de las emociones de seguridad en los espacios en orden. Identificamos una preeminencia de rutas emotivas creadas a partir de slogans y elementos espectaculares de falsa ilusión de seguridad que, en términos pedagógicos, setraduceenslogansdecómoseryestar, enfatizando la resistenciaemotiva con mensajes parecidos al “no llores, aguanta”.

Eneltercer período observamos una presentación de las causas que condicionan la creación de espacios inseguros o de prohibición que se representa con una presencia de rutas emotivas de denuncia combinadas con rutas racionales, argumentativas y una denuncia de la desigualdad desde la emoción y argumentación de alternativas desde una lógica racional.

Y, posteriormente, se retorna a los orígenes, pero con una reinversión del contraste de espacios seguros frente a los peligrosos, que abre lapregunta que nos interroga sobre si debemos educar en lasproblemáticas o, por el contrario, debemos obviarlas.

A todo lo dicho, creo que podemos considerar, en efecto, queel espacio en el seno de los documentales y de la educación ocupan un lugar significado que permite reforzar los mensajesideológicos que se pretenden transmitir, como vemos en el contraste entre lo “malo” y lo “bueno” del Noticiario español (núm.5, 1938), filmado durante la guerra civil por el Departamento Nacional de Cinematografía (sector franquista) y dirigido por Augusto García Viñolas.

Ficción de travelling: El cuerpo interpretado en los documentales. Análisis.

Habiendo visto -aunque sea rápidamente- el espacio educativo en los documentales, ahora es el momento de fijarnos en cómo se vincula este espacio con el cuerpo. Para ello, se propone un recorrido de ficción de travelling en el que nuestras plataformas de sujeción van a ser:

Ubicaciones

Referenciastemáticas

Visiones, metáforas y significados del cuerpo en la representaciónespacial

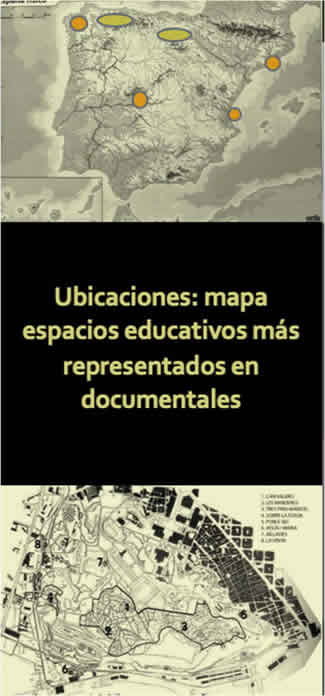

Respeto a las ubicaciones, destacar que aquello que más aparece en el conjunto de documentales producidos a lo largo del siglo XX en España son las secuencias que se ubican en las ciudades, incidiendo, primeramente, en los espacios urbanos escaparate y, posteriormente, en zonas en construcción, nuevos barrios o zonas de barracas.

Si entramos en los espacios educativos institucionales, hayuna atención diferente según los períodos, pero si hablamos en términos cuantitativos la escuela (en los inicios su entrada, posteriormente su interior) es la institución de referencia en los documentales y noticiarios educativos.Cuando nos fijamos es en el detalle cualitativo, las otras instituciones más explicadas son las instituciones de protección (primer período); los centros de educación profesional (franquismo); la universidad (movilizaciones); reaparecen los centros de protección y de igualdad de oportunidades (actualidad).

Respecto a las referencias temáticas -ocupaciones y posicionamientos- se observan los siguientes procesos:

En las ocupaciones, o cómo los cuerpos de las personas rellenan el espacio físico, sorprende la cantidad de planos dedicados a la educación en los que la escenografía tiene más importancia que las personas. Los cuerpos ocupan poco espacio quedando empequeñecidos por el entorno.

En el primer período, las transiciones temporales que se observan son una preminencia ciudad, espacios densamentepoblados, y escuelas, centros de protección a la infancia, colonias y centros de educación primera infancia.

En la dictadura de Franco hay un predominio de lo rural contrastado con lo urbano en espacios educativos menor poblados, y espacios de calle con mayor densidad. En los documentales aparecen Universidades, centros de educación física, escuelas, centros de secundaria, ejército, mientras que en noticiarios (especialmente Nodos): escuelas, centros de secundaria, universidades,campamentos,centrosdeeducaciónfísica.

Eneltercerperíodoaparecemás lo urbano y los espacios poblados. En los Noticiarios afines al régimen aparecen universidades, escuelas, centros de educación primera infancia.

En la actualidad lo que aparece es lo rural, la naturaleza domesticada y los espacios amplios contrarrestados con espacios con problemas por la sobrepoblación.

En cuanto a los posicionamientos, los lugares que ocupan las personas suelen ser esparcidosodemarco,conlaexcepcióndecuandosefilmanautoridades-especialmenteenelprimer y segundo período-. Para hallar de manera frecuente y significativa los primeros planos de aquellos queaprenden,habremosdeesperaralairrupcióndelosdocumentalessobreeducacióndeoposición alrégimenyposteriorperíodo.

Duranteelprimerperíodo,elespacio físico que rellenan los cuerpos de las personas es relativamente pequeño, como se ilustra en el film de ficción citado De l’aula a la faulaque contrasta con imágenes de los niños y niñas en transición como desplazamientos significativos de los cuerpos en el curso de una secuencia, que observamos en el film de Canet de Mar, producido entre 1931 - 1936 por Cultura Films.

Durante el franquismo, la ocupación deriva en posicionamientos, lugares en el marco de la escena son primer plano, fondo, marcoesparcido,enestrictoorden,comoseveenestaescenadelaproducciónLaobrapenitenciaria española. Redención de 1950.

Los movimientoscolectivossonpropiostantodelsegundocomodeltercerperíodo.Éstossecaracterizan poridentificarelcuerpo-masa.Elcolectivopesafrenealoindividual,comovemosenEducarde1970, producidoporAssociaciódeMestresRosaSensat ydirigidoporAntoniCuadrench.

Enla actualidad se están reubicando los tránsitos individuales. Sin embargo,y como se ha anticipado, en estos momentos el marco no es el monumento, sino elpaisaje.

Si intentamos caracterizar con una imagen estas ocupaciones y posicionamientos, tránsitos y movimientoscolectivosenelconjuntodelasproducciones,aquelloquemeevocaesestapanorámica general en la que destaca el contraste voluntariamente buscado entre persona y espacio. Es decir, habitualmente no se establece un diálogo entre persona y espacio sino una relación de sumisión de la persona al espacio. En estesentido,podemospensarqueaquelloqueenlassecuenciasvisualizaelpoderes,precisamente, la escenografía. Buscando sintetizar lo anunciado, el cuerpo se ubica de manera distinta en el espacio según se trate de una estancia principal, como son las aulas de una escuela o los dormitorios de uncentro de protección; de una entrada que actúa de portal; de un corredor que se perfila como cruce; o, finalmente, de la calle, que puede interpretarse como escenario de la propia institución educativa.

Síntesis

A partir de los distintos elementos del análisis, vemos como, por una parte, se ha ido configurando la representación educativa del presente a partir de tres elementos.

En primer lugar, se ha desdibujado la privacidad de los espacioseducativos, proceso que se ha construido a partir de una primera delimitación de los espacios definidos como educativos (especialmente escolares y centros de protección) filmados desde el interior durante el primer período. Durante la dictadura franquista se enclaustraron con muros que permitían la vigilancia. Las filmaciones internas abundaban, siendo las entradas y salidas, un espacio de realce más que de transición.En el período de la transición se difuminaron, se rompieronlos muros de los espacios educativos, la escuela salía al exterior y se filmaban aquellos aspectos que subrayaban las interacciones entre sociedad, familias e instituciones educativas. Actualmente, aparecen con fuerza los espacios educativos refugio.

Por otra parte, hemos asistido a una redimensionalizacióndelosespacios. Inicialmente, durante el primer período, se potenciaronlas escenas que resaltaban la importancia de los edificios educativos, resaltando el contraste entre los nuevos edificios adecuados a una educación moderna, en breve, se filmaban grandes edificios con pequeños personajes. Durante el período del franquismo, este resalte se potenció aun más, llegando al monumentalismo (aspecto constante en los distintos totalitarismos), con ello, los cuerpos que habitaban las instituciones educativas se disminuían aun más. Como reacción, en las filmaciones de protesta contra la dictadura, se empezaron a filmar espacios más pequeños, utilizando técnicas que permitían poner horizontalmente a personas y espacios, perdiendo los edificios su carácter simbólico de los períodos anteriores. Vemos hoy una preminencia de los pequeños espacios, reproduciendo la casita como entorno educativo.

Unido a la redimensionalización de los espacios, resaltan los cambios devenidos en las filmaciones de laspersonas. Inicialmente las cámaras se centraban en personas concretas, especialmente adultos como representación de los educadores y de las autoridades. Seguidamente, la atención a personas concretas del período anterior transmutó a personas que simbolizaban los poderes (militares, religiosos, autoridades) que se combinaba con la filmación de masas, más que colectivos. Su espacio era el de las demostraciones.Otra vez como reacción, desde los documentales de protesta se empezó a filmar la persona como participante de los colectivos. Las demostraciones se volvieron manifestaciones. Unas demostraciones que siguen hoy, aunque en forma de “sentadas”.

Finalmente,más quenombrarapuntaríaalossiguientesinterrogantesqueseplanteanactualmente:estamoshablando de la existencia de ¿Puertas falsas?; es posible y deseable el ¿Fuera muros?,; son las ¿Sentadas? lo que es propio del ahora; estamos seguros que no existen ¿Presencias invisibles de las memorias silenciadas?, todas ellas preguntas que son sobre el cuerpo en el espacio, pero también sobre planteamientos de la educación dehoy.