Introdugao

A infancia se caracteriza como uma construyo histórica e social e ao escrever sobre a crianza, reflexóes sobre a história da infáncia sao elucidadas e permitem «[...] compartilhar um panorama de abordagens, fontes e problemas relativos as pesquisas sobre as crianzas, consideradas historicamente em seu processo de intera^ao social e desenvolvimento pessoal» (Kuhlmann Jr., 1998: 15). Entendemos que infáncia e crianza nao sao palavras sinónimas. Na ótica da História, a infáncia é a representado que os adultos possuem do período inicial ou já vivido da vida da crianza, pois:

A palavra infancia evoca um período da vida humana; no limite da significado, o período da palavra inarticulada, o período que poderíamos chamar de construdo/apropriado de um sistema pessoal de comunicado, de signos e de sinais destinados a fazer-se ouvir. O vocábulo crianza, por sua vez, indica uma realidade psicobiológica referenciada ao indivíduo (Kuhlmann Jr. y Fernandes, 2004: 16).

Ao longo dos períodos históricos a infáncia e a sua escolariza^ao tiveram olhares distintos por intelectuais, religiosos, governantes e pais. Conforme Leite, a escolariza^ao da infáncia nao é garantida apenas com a sua presenta nos espatos escolares, «[...] este processo é complexo e envolve uma diversidade de elementos importantes, tais como discurso, espado escolar, currículo, disciplinas escolares, procedimentos administrativos, entre outros, bem como relaóes de poder» (2021: 25).

Assim, o presente artigo pretende analisar as representares (Chartier, 1991) dos intelectuais e governantes acerca da escolariza^ao da infáncia cuiabana durante o governo de Júlio Müller (1937-1945), em Mato Grosso materializadas nos projetos e práticas educacionais para a capital do Estado, Cuiabá.

O artigo insere-se no projeto A educagao da infancia em tempos de ditadura que conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o que justifica a delimitando temporal, 1937 a 1945, quando o Brasil estava sob a presidencia autoritária de Getúlio Vargas que suspendeu as eleinóes estaduais, nomeando Júlio Strübing Müller como interventor no estado de Mato Grosso.

Para tal, utilizaremos as legislares, relatórios e mensagens de governantes. As obras memorialísticas também serao utilizadas para percebermos a cultura infantil cuiabana, por meio das quais poderemos vislumbrar vestigios de que «[...] passado nao é um reviver, mas re-fazer [...]. É reflexao, compreensao do agora a partir de outrora; é sentimento, reaparinao do feito e do ido, nao sua mera repetido» (Chauí, 1995: 20).

Assim, pesquisar a escolarizanao da infáncia é dar destaque para as crianzas e suas vivencias, suas escolas e o ensino ofertado a elas. Por isso, organizamos o texto em tres partes: a primeira apresenta o contexto histórico e as características educacionais do Estado Novo; a segunda traz a lume o cotidiano da crianza cuiabana, visando compreender o público alvo das políticas educacionais; e a terceira parte trata sobre as modalidades da educando primária na capital mato-grossense.

Estado Novo: características da época

Para adentrarmos na vida e escolarizanao da infáncia cuiabana no período do Estado Novo (1937-1945) é necessário compreender as características históricas deste período. Período este que marca o desenvolvimento do cidadao moderno e urbano, além do sentimento patriótico, a censura para o povo e a constante propaganda política do governo. Trazer como recorte temporal o período do Estado Novo permite a compreensao acerca do cotidiano e o contexto da escolarizanao da infáncia durante a ditadura varguista e como neste período as criannas eram vistas e atendidas nas instituinóes escolares, especificamente nas instituinóes cuiabanas durante a interventora de Júlio Müller.

Em 1930, Getúlio Dornelles Vargas, ocupa o cargo como governante do Brasil provisoriamente, destituindo Washington Luis da presidencia, após o fim do movimento revolucionário. Em 1934, com a promulganao da Constituyo, chega ao fim o governo provisório. Organizada por uma Assembleia Nacional Constituinte, a nova Constituyo institui a democracia no país, garantindo o voto direto e secreto, marco importante para as historias das mulheres brasileiras, que a partir da Constituido de 1934, passam a ter o direito ao voto e a serem elegíveis. Assim, Vargas assume a presidencia como representante eleito. Porém, a Constituido de 1934 permanece em vigor durante apenas tres anos, em 1937 por for^a da Constituido de 34 Vargas é impedido de permanecer no cargo, por meio de um Golpe de Estado manteve-se no poder e instaurou uma ditadura denominada de Estado Novo, sobre este fato Ghiraldelli Jr. destaca:

Ao contrário da Carta de 34, produzida por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo, a Lei Maior de 1937 foi produzida pela tecnocracia getuliana (Francisco Campos) e imposta ao país como ordenamento legal do Estado Novo (2000: 81).

Neste período, o Congresso foi dissolvido, governadores eleitos foram destituidos e substituidos por interventores. Em Mato Grosso o indicado para administrar o estado como interventor foi Julio Strübing Müller, irmao de Filinto Müller. O Estado Novo marca a formulado de uma nova Constituido, com enfase em rigorosa censura.

A partir da Constituido de 1937, o Estado Novo se desincumbiu da educado publica, passando a assumir apenas o papel subsidiário (Ghiraldelli Jr., 2000), em seu texto desobrigou com que o Estado mantivesse e expandisse o ensino público no país. Dialogando ainda com o autor (Ghiraldelli Jr., 2000), o mesmo destaca que neste período o governo dava indicios de nao desejar apenas arrecadar os fundos dos recursos públicos vindos de impostos para democratizar o ensino público, abrindo espado para as contribuyes financeiras de terceiros, surge deste principio os fundos da Caixa Escolar, que ajudou muitas crianzas na compra de remédios, roupas e materiais escolares.

O período do Estado Novo, com a interventoria de Julio Müller, marca em Mato Grosso a propagado de um:

[...] senso de identidade nacional na populado de Mato Grosso, em específico em Cuiabá. isto se fez em parte, de maneira discursiva pela propaganda realizada pelos jornais impressos locais e de maneira mais concreta, com a realizado de várias constru^oes de obras em Cuiabá (Oliveira, 2019: 07).

Esta identidade nacional repercutiu muito nos espatos escolares, a educado primária passou a ser voltada cada vez mais para uma Pedagogia Tradicional com influencias da Pedagogia Nova (Ghiraldelli Jr., 2000), com um currículo embasado no ensino moral e cívico, abrangendo disciplinas como Leitura e Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Geografía e Historia do Brasil, Educado Física e Educado para a higiene e saúde.

Este período histórico marca também um sistema público de ensino diferenciado para as crianzas pertencentes as classes abastadas e para as classes populares, o ensino primário passa a ser dividido em escolas reunidas, escolas isoladas (urbanas e rurais) e grupos escolares. Para as classes populares era ofertado um ensino que formasse o cidadao para o trabalho, isto quando nao haviam evasoes, pois muitas dessas crianzas possuíam muitos desafíos para permanecerem nas instituiqoes escolares, como distáncias, falta de estrutura nas escolas, pouco incentivo, enfim, todos estes elementos acarretavam números grandes de evasoes. Já para as classes abastadas o ensino era votado para uma formando superior e mais completa:

Para as elites o caminho era simples: do primário ao ginásio, do ginásio ao colégio e, posteriormente, a op^ao por qualquer curso superior. Havia ainda a chance de profesionalizado, mais destinada as moas, que depois do primário poderiam ingressar no Instituto de Educado e, posteriormente, cursar a Faculdade de Filosofia. O caminho escolar das classes populares, caso escapassem da evasao, ia do primário aos diversos cursos profissionalizantes. cada curso profissionalizante só dava acesso ao curso superior da mesma área (Ghiraldelli Jr., 2000: 84).

Destacar o contexto do Estado Novo nos ajuda a compreender e analisar ao longo do artigo toda a trajetória do ensino primário no Brasil e como foi o processo de acesso e permanecia das crianzas nas escolas mato-grossenses. Os próximos tópicos nos levam a conhecer a infáncia cuiabana e sua escolarizaqao dentro deste contexto histórico apresentado.

Ser crianza, viver a infancia nas ruas de Cuiabá/MT

A infáncia cuiabana no inicio do século XX vivia o cotidiano da vida urbano-rural. As casas, geminadas e feitas de adobe4, ficavam na beira das ruas. Embora o calamento do primeiro distrito, centro da cidade, tivesse sido pavimentado com pedras cristais em 1925 e, posteriormente, substituidas por paralelepipedos, as ruas periféricas permaneceram ainda de chao batido, como é possivel observar na Figura 1.

Essas sao duas imagens do centro da capital mato-grossense: A primeira é da Rua Pedro Celestino, na qual é possível ver ao fundo a torre da catedral, já com calamento em paralelepípedo e postes de iluminando elétrica; a segunda é um trecho da Rua da Prainha, antiga Rua da Emancipando, paralela a rua central denominada 13 de Junho, que ligava o primeiro distrito (centro) com o segundo distrito (Porto), com terra de chao batido que, segundo Maria de Arruda Müller (Müller y Rodrigues, 1994: 123) «[...] eram molhadas pelo carro-tanque da Prefeitura que, ali pelas 16:00 horas, aparecia aspergindo água por baixo e pelos lados do tanque, deixando cheio de terra molhada, lembrando a chuva que devia chegar». Tal medida inseria-se ao projeto de saneamento da cidade.

A capital foi sofrendo modificanoes aos poucos, em busca de superar suas características rurais tao acentuadas, até os anos de 1930. Cassio Veiga de Sá, que chegou a cidade em 1939 para dar início ao projeto de remodelanao do cenário urbano da capital, descreveu o seu cotidiano interiorano:

[...] diariamente, pela manha, o leiteiro, [...] trazia o leite, em vasilhames apropriados. Depois, passava o vendedor de peixe com um carrinho de mao que trazia o pescado na madrugada e logo depois o verdureiro. os fogoes daquela época consumiam lenha [...]. Mas nao tínhamos problemas porque o vendedor de lenha também oferecia diariamente ao consumidor, em achas, a lenha [...] pois ele conduzia um boi com duas bruacas, assim chamadas grandes bolsas feitas de couro cru, onde colocava verticalmente as achas de lenha. [...] o mais curioso é o vendedor de leite de cabra que com quatro ou cinco cabras com um sininho no pescono, circulava pelas ruas e, a porta do consumidor interessado, parava e tirava o leite; aspecto muito curioso, desaparecido, de uma época que já passou (Veiga de Sá, 1983: 55-57).

O segundo e o terceiro distritos, com algumas excenoes, eram habitados por uma populanao com poder aquisitivo inferior a do primeiro distrito. A regido portuária recebia as embarcanoes vindas de outros estados e, diariamente, a barca péndulo, responsável pela locomonao do terceiro distrito ao segundo distrito e vice-versa.

Foi na regido do Porto que os antigos monnoeiros fixaram suas residéncias e onde foram instaladas as primeiras hospedarias e hotéis para abrigar os viajantes, bem como erguidas as residéncias de familias tradicionais cuiabanas. A populando ribeirinha abastecia o primeiro distrito com peixes e outras iguarias, mas continuou sem melhoramentos urbanos, com ruas de chdo batido e muitos problemas sanitários, como é possível observar na Figura 2.

Já o terceiro distrito, nos anos 1920 a 1940, ainda nao tinha água encanada e nem luz elétrica. Tinha cerca de tres mil habitantes, incluindo os que residiam na zona rural. Depois das 21 horas tudo acontecia na escuriddo, quebrada pela iluminando das casas que tinham lamparina de querosene ou velas acesas. Nem por isso deixaria de ter bailes de sanfona ou casa de meretrício (Monteiro, 1987). Era constituido de:

[...] casas dos dois lados, pequenas, grandes, porta e janela, as vezes outra janela e ainda as vezes outra, baixas, algumas pintadas e borradas, cal e barrado vermelho, umas mostrando reboco ruído pelo tempo ou pelas cabras, deixando ver a sua entranha de adobo, onde se via até o capinzinho seco usado para fortalecer a massa, aparecendo (Lannes, 1999: 35).

O governo de Julio Müller ficou conhecido pelas construyes das Obras Oficiais na capital, tais como a Avenida Getúlio Vargas, Residencia dos Governadores, Grande Hotel, Secretaria Geral, Estando de Tratamento de Água, Palácio da Justina, Cine Teatro Cuiabá, Ponte Júlio Müller, Maternidade, Colégio Estadual Liceu Cuiabano, Estando elevatoria de Água. Conforme Buzato:

A execunao do programa Obras Oficiais procurou diminuir as diferennas estruturais urbanas entre

Cuiabá e outros centros nacionais mais desenvolvidos. Para tanto, ndo se mediu esforno e o uso do prestígio político da administrando do interventor Júlio Müller. Em sua administrando, a capital matogrossense vivenciou um momento célere de transformanoes urbanísticas (2017: 280).

É possivel perceber, no entanto, que essas construnoes nao atingiram toda a cidade, permanecendo ainda algumas ruas com as mesmas características de outrora, nao sendo possivel perceber, em tdo pouco tempo, mudannas no comportamento da populando que, no fim do dia, colocava nas cacadas suas cadeiras e podiam desfrutar desses momentos em frente de suas casas para prosear, contar boas historias, causos e as criannas podiam brincar. Era comum a interando das criannas com os mais velhos. A relando da vizinhanna era um elo muito forte, em que todos conviviam e se respeitavam de uma forma muito significativa.

Havia uma relando de apadrinhamento de criannas para servinos domésticos. Segundo depoimento de Estella Villar Pitaluga (apud Gonnalves, Sá y Siqueira, 2007: 119), sua avó recebeu uma menina de alguém, «[...] uma mocinha para fazer servinos e tal, uma agregada, filha da casa, como se diz». Dunga Rodrigues relata que «[...] um juiz de menor nesta cidade, chamou meu pai e lhe entregou um garoto, pedindo-lhe que o criasse» (Müller y Rodrigues, 1994: 72). O motivo de retirar o menino da família era que o pai era alcoólatra e espancava o pequeno. Ainda segundo a autora, «[...] a chegada de Hermógenes virou uma festa, no meio da crianqada da família. Ele cumpria rápido as suas obrigaqóes e, logo estava livre para reinar com as suas inventes de brincadeiras» (Muller y Rodrigues, 1994: 72-3).

As surras pareciam ser um modelo adotado naquela ocasiáo para corrigir as peraltices das crianzas. Os filhos de Maria do Rosário, que moravam na esquina da Rua Nova, «[...] se escondiam em um pé de fruta-de banana das surras de seu pai quando este chegava em casa fora do sério. Quando eram pegos, os pobres meninos sofriam com o cinturáo deste» (Müller y Rodrigues, 1994: 47). No entanto, a vizinha da frente atravessava a rua e ia interceder pelos meninos. Percebe-se que a comunidade se sentia responsável pelos demais, náo tendo cerimonias para interferir na vida do outro para o que fosse considerado por bem.

Brincadeiras eram constantes entre as crianzas que podiam crescer livres pelas ruas, como os filhos do Sr. Manoel Ribeiro: Temístocles, Gonzalo e Ivo. Soltavam pipas em épocas de vento e, no período de chuva, aproveitavam os pequenos regos que se formavam com as depressóes irregulares das ruas, para pegar pequenas pepitas de ouro na tampa de penico, para conseguir dinheiro para a entrada do circo (Müller y Rodrigues, 1994). Ás vezes, em dias de pagamento do quartel, na regiáo do Porto, as crianzas saiam «[...] pela praqa adjacente, um largo agreste, sem alinhamento e cheio de mato, a procura de montinhos de cobre-preto, que os soldados recebiam como quebra dos vencimentos e atiravam fora» (Müller y Rodrigues, 1994: 153). Com eles poderiam comprar uma tora de rapadura.

As festas religiosas, Divino Espirito Santo, as da Semana Santa e as de Sáo Benedito duravam vários dias e tinham a participado das crianzas. Paralelamente, aconteciam as festas populares, como as Congadas, Cavalhadas e as Touradas. Segundo Sá (2007: 71),

Esse evento inspirava também as brincadeiras infantis. Em junho, logo após as touradas, a crian^ada brincava com uma cabera de boi espetada numa vassoura e vários atacantes, reproduzindo, cada um de sua maneira, o espetáculo que se sucedia a festa do Divino Espirito Santo.

Porém, com os novos rumos dados em prol da modernidade da capital, novos hábitos também eram esperados de sua populado. Assim, as festas populares foram alvos de críticas por parte dos intelectuais que queriam mudar o perfil do cidadáo cuiabano, tornando-o com hábitos e atitudes mais urbanos. Em consequencia, na festa do Divino Espirito Santo de 1936, aconteceu a última Tourada em Cuiabá acabando, também, gradativamente com algumas das brincadeiras da crianqada. Buzato ressalta que «Entre o que havia de desaparecer e ser esquecido no cenário da Cuiabá que se pretendia moderna, figuravam as tardes de touros, que passaram a ser ferrenhamente criticadas pelos jornais» (2017: 70).

As meninas, entre outras brincadeiras, simulavam situanoes domésticas: «Brincávamos de visitinhas e as visitinhas eram feitas de uma árvore para outra, aí nós subíamos na árvore e fazíamos visitinhas. Tínhamos panelinhas de barro e brincávamos de cozinhar. O dia inteiro passávamos lá» (Pitaluga apud Gonnalves, Sá y Siqueira, 2007: 119). Os cuidados maternais também eram representados: «Brincava de boneca, de fazer comidinha [...] até me lembro do batizado de bonecas» (Rodrigues 1990 apud Rosa, 1990: 210).

No terceiro distrito, no reservatório de água natural que transbordava com a chuva, «[...] a garotada aproveitava para tomar banho e lavar os cavalos e, no pono, as crianzas com a caramba (uma lata na ponta de uma corda) enchia as vasilhas de água de consumo» e transportava com um carrinho de mao (Lannes, 1999: 66). corriam livres pelas ruas com seus amigos, em suas horas vagas, se divertindo.

Acontece que, naquela época, era frequente a gente reunir um grupinho e fazer uma espécie de piquenique nos quintais. Ás vezes, assava um coelho, matava pomba, rolinha, e quando nao tinha nada, «afanava» uma galinha do vizinho! Era fácil, botava um grao de milho no anzol, jogava [...]. A galinha bicava e engolia o milho e assim, ficava presa no anzol. Era só puxar e torcer o seu pescono [...] (Lannes, 1999: 5).

Além do trabalho das atividades religiosas e do lazer, algumas crianzas tinham acesso a vida escolar. Viver entre mundos distintos, dentro e fora da escola, era um grande desafio para a crianza cuiabana.

A escolarizagao da infancia: entre regulamentos e práticas

O cargo de Ministro da Educando e Saúde no período do Estado Novo era ocupado por Gustavo capanema, que esteve ao lado de Vargas desde o movimento revolucionário que depos o presidente Washington Luís. Assumiu a pasta em julho de 1934 e permaneceu até outubro de 1945. A Constituido de 1937 atribuiu a Uniao a fun^ao de «[...] fixar as bases e determinar os quadros da educando nacional, trabando as diretrizes a que deve obedecer a formado física, intelectual e moral da infáncia e juventude» (Nunes, 2001: 113). Capanema legislou para o ensino secundário e superior, no entanto, nao obteve o mesmo éxito em relado ao ensino primário, voltado para a infáncia. Segundo Nunes, parte desse fracasso «[...] deve-se ao fato de que as próprias interventorias estaduais acabaram se opondo a intenses unificantes do regime, criando assim um impasse para o Estado autoritário na implantando de sua política para esse nível de ensino» (2001: 117).

Tal afirmando é possível ser percebida no relatório do Diretor Geral da Instrunao Pública de Mato Grosso, professor Francisco Ferreira Mendes, enderenada ao Interventor Júlio Müller, no qual afirma que:

primário no Brasil, a cujo estudo o Ministério da Educando vem procedendo. A unificando do ensino, de primeira vista, parecia a soluto viável acertada. Entretanto, considerando-se o aspecto educacional brasileiro e as condinoes mesológicas do país, é de verse a grande diferen^a de vida, hábitos e costumes, a oporem barreiras a essa unidade sob o ponto de vista didático-administrativo (Mato Grosso, 1943: s. p.).

No entanto, em 1939, um ano após a promulgando da Constituido estado-novista, teve inicio o processo de elaborando da Lei Orgánica do Ensino Primário que, após um longo período, foi promulgada em 1946, pelo Decreto-lei n° 8.529, após a saída de Capanema do Ministério. «A Lei Orgánica do Ensino Primário enfeixava o principio de que a escola primária é mais do que uma instituido para ensinar a ler, escrever e contar. Ela foi considerada, antes de mais nada, com uma finalidade educativa» (Nunes, 2001: 121).

Como ndo havia um direcionamento ainda por parte do Ministério da Educando e Saúde para os estados, como apontado por Ferreira Mendes, a educando primária em Mato Grosso tinha como normativa o Regulamento da instrundo Pública Primária, promulgado pelo Decreto-lei n.° 759 de 22 de abril de 1927, nele encontrava-se explícito a quais criannas estavam enderenadas a educando pública. O ensino primário voltava-se para as criannas consideradas normais6, analfabetas, de 7 a 12 anos, excluindo as que fossem «[...] afetadas de moléstia contagiosa ou repugnante e os anormais incapazes de receber instrundo nas classes comuns» (Art. 137). Para elas, o ensino ganhou novas modalidades: escolas isoladas rurais, isoladas urbanas, escolas reunidas e grupos escolares (Mato Grosso, 1927: 1-3).

Em sua coluna como articulista do Jornal Correio da Semana, no artigo Campanha progressista Educando, Gervásio Leite critica o regulamento em vigor:

Outro ponto delicado é o do regulamento. A última reforma que tivemos foi em 1927, e assim mesmo dentro dos princípios do Regulamento de 1910. Ora, hoje as condinoes sociais sdo outras; e se a funndo do ensino é formar cidaddos uteis a sociedade e a Pátria sdo necessários os meios de educando, afim de preparar homens capazes de viver o momento que passa, cidaddos para o seu tempo (Mato Grosso, 1939: 1).

Gervásio Leite (1970), intelectual mato-grossense, expressa um discurso presente na sociedade naquele momento, de que a educando escolar das criannas deveria estar voltada para formá-los a fim de serem cidaddos úteis a sociedade e a Pátria. Mas, a qual infancia ele se referia, se a legislando dava as diferentes infancias condinoes escolares diferenciadas? A crianna tinha acesso desigual ndo apenas pelo seu aspecto físico, conforme determinado no Regulamento (Mato Grosso, 1939), mas, também, de acordo com a sua localidade de moradia e a modalidade escolar que frequentava.

As crianzas das comunidades rurais tinham acesso por meio da modalidade isolada rural a instruido primária rudimentar de dois anos e o programa era composto de: leitura, escrita, as quatro operares sobre números inteiros, noyóes de Historia Pátria, Corografia do Brasil e especialmente de Mato Grosso e noyóes de Higiene (Mato Grosso, 1927). Porém, só teriam acesso a escolariza^ao básica se houvesse na localidade um número superior a 15 crianzas.

A Escola Rural Mixta de Bom Sucesso, zona rural de Várzea Grande (3° distrito de Cuiabá), embora fosse localizada numa certa proximidade com o centro da capital, possuía características distintas das urbanas. Segundo Silva (2018), inicialmente, ela funcionava na casa do Sr. Miguel José da Silva, sendo ele mesmo o professor. Em 1937 passou a funcionar na casa de dois quartos, alugada, do Sr. Pociano Gon^alves da Silva, onde Antonia Costa come^ou a lecionar para crianzas de várias idades. A rotina das aulas, quando a professora chegava era: «[...] primeiro tinha a revista, para ver se tinha falta: fulano de tal, presente. Ciclano de tal - presente. Fazia fila. Depois o hino nacional. Isso era todo dia. Quando falava: - silencio! Se ainda continuava, a régua batia na mesa» (Silva, 2017 apud Silva, 2018: 58). Diante disso, Silva (2018: 58) conclui que:

A rotina diária da escola -fila, canto do hino, bons modos, chamada e a cobranza do uso do uniforme-

deixa transparecer a ordem e disciplina consideradas necessárias para a formando do futuro cidadao para o mundo moderno capacitando para a rotina do trabalho. o canto do hino Nacional e da Bandeira refletiam o nacionalismo na cultura escolar; os ritos religiosos como a orando antes de comear a aula apontam para a presenta do cristianismo nas escolas, evidenciando que a laicidade republicana ndo conseguiu superar o religioso dentro das escolas.

Percebe-se que, mesmo funcionando com precariedade, a escola isolada rural procurava atender a finalidade do ensino apregoada pelo governo Capanema e era reforjada no Estado, por Gervásio Leite. o ensino acontecia do seguinte modo:

Primeiro que quando nós cometamos a professora fazia aquele A, B, C, D, entao, daí pra gente encobrir, dedo estava duro né. Encobria, depois que passava que já estava bem avanzado, aí já passava pra nós fazer a mesma fórmula, escrever e encobrir aquelas matérias, aí já ia passava lá no quadro pra gente copiar, depois ela vinha fazer rascunho, muitas vezes tinha falta de letra, daí ela corrigia tudo isso ai. Ela corrigia tudo, se estava certo, se estava errado, tudo marcado, dá um trao né. Aí vinha já estava um pouquinho adiantado, ela passava no quadro nós copiava ponto (Silva, 2017 apud Silva, 2018: 60).

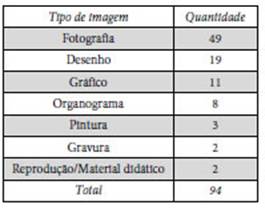

Quadro 1: Quantidade de alunos de ambos os sexos nos grupos escolares. Fonte. Mato Grosso, 1942, 1943, 1944.

A professora, habitualmente, ensinava conforme havia sido ensinada. Tentando dar conta da disciplina e do ensino de crianzas em idades variadas numa mesma sala de aula (Sá, 2007).

Outra modalidade escolar primária pública era a escola isolada urbana, que atendia as crianzas que residiam num raio de até tres quilómetros da sede do municipio (Mato Grosso, 1927), com um currículo de tres anos. A documentando indica que entre os anos de 1939 e 1943, haviam quatro escolas isoladas na cidade de Cuiabá. Segundo Pitaluga «Em cada um dos bairros tinha uma escola chamada isolada; entao era supervisionada pelo grupo escolar, que ficou sendo uma espécie de matriz, diretriz da escola» (apud Gonnalves, Sá y Siqueira, 2007: 122).

Mas, embora os grupos escolares abolissem os castigos físicos, Pitaluga relata que

[...] um vizinho da casa da minha avó havia uma escola que eu tinha pavor, tinha uma pornao de paus. E eu perguntava que paus eram esses, com umas coisas redondas. Ai ela explicou que eram palmatórias para castigar os alunos, entao quando batia formava uma tatuagem (Apud Gonnalves, Sá y Siqueira, 2007: 125).

Ubaldo Monteiro da Silva também se lembra dos castigos: Eu comecei a estudar com o professor Feliciano Galdino, e logo nos primeiros dias de aula ele comenou a usar a palmatória, bater nas criannas com régua, e eu entao cheguei em casa amedrontado e disse aos meus pais que nao queria mais estudar. Entao ai que eu fui para o Grupo Escolar Senador Azeredo (Silva, 2007 apud Gonnalves, Sá y Siqueira, 2007: 134).

os grupos escolares, outra modalidade escolar prevista no Regulamento (Mato Grosso, 1927) para atendimento a infáncia, foram responsáveis pela escolarizanao de grande parte das criannas que residiam em cuiabá. Sua organizanao era graduada, com um currículo de 4 anos e só poderia funcionar, no mínimo, com oito classes e 250 criannas em idade escolar. Nesse período funcionavam dois grupos em Cuiabá: o Barao de Melgano, no 1° distrito e o Senador Azeredo, no 2° distrito, que atendiam um número bem superior ao estipulado pelo Regulamento de 1927, como é possível observar no Quadro 1.

Embora construídos em prédios monumentais para a realidade cuiabana nas primeiras décadas do século XX, já nos anos trinta e quarenta a estrutura necessitava de adequanoes. Tal situanao é descrita pelo professor Ferreira Mendes, diretor da instrunao Pública:

Como acentuei no meu relatório anterior, há grande necessidade de uma readaptando do edificio em que funciona a Escola Modelo, visando uniformizar as salas de aula, dotando-o também de aparelhos higiénicos para uso dos alunos, principalmente os bebedouros [...]. Situado a Rua Senador Azeredo, com esquina para a Rua 13 de Junho, no (p.11) 2° Distrito desta Capital, o edificio do Grupo Escolar Senador Azeredo é um dos melhores que possui o Estado, tendo sido construido em 1914; é de sólida construido e reformado em principios do ano último. Tem amplas e arejadas salas de aula. Entretanto, está presentemente necessitando de alguns reparos tais como tomadas de várias goteiras e conserto nas privadas, cujas caixas de descarga nao funcionam bem (Mato Grosso, 1943: s. p.).

As questoes sanitárias continuavam em pauta dos administradores mato-grossenses. Conforme Hochmann «Se o Estado Novo atualizou a “heranqa sanitária” da Primeira República, também a renovou e a inovou» (2001: 142). Várias iniciativas foram tomadas a respeito, algumas delas nas escolas, visando orientar e acompanhar os maus hábitos higiénicos a fim de garantir uma máo de obra saudável e útil a Pátria. Em Mato Grosso, o Departamento de Saúde em colaborando com a Diretoria Geral da instrundo Pública procedia exames radiológicos nos alunos, vacinando intensiva, bem como procurou investir na instalando de bebedouros nas escolas, embora ainda houvesse a reclamaqáo por parte da direqao do Grupo Escolar Bardo de

Melgado. No entanto, a imprensa noticiava que havia «[...] séria dificuldade pela incompreensáo e desconfianza da quase maioria dos pais e responsáveis pela educando das crianzas» (O Estado de Mato-Grosso, 1941: 6).

O cuidado com a saúde da crianza que frequentava a escola estava previsto no Regulamento em vigor, no capitulo VIII, que trata da Assisténcia médico-escolar:

Art. 181. Será mantida, no Estado, a assisténcia médico-escolar.

Art. 182. Haverá para esse fim um médico, encarregado da inspezáo médica dos estabelecimentos públicos e particulares.

Art. 183. Ao inspetor médico que é de livre nomeazáo do Presidente do Estado, incumbe: inspecionar periodicamente as escolas do Estado, aconselhando as medidas profiláticas determinadas pela legislazáo sanitária; vacinar e revacinar os professores, alunos e empregados das escolas; examinar se os prédios onde funcionam escolas públicas e particulares satisfazem as condizoes higiénicas necessárias; tratar gratuitamente das principais doenzas endémicas, e das moléstias de olhos, nariz, garganta e ouvido, os alunos das escolas públicas; aplicar, nas casas de ensino público e particular, as medidas profiláticas que julgar necessárias; [...]

Art. 184. O inspetor-médico procederá semanalmente e sempre que julgarem necessário as autoridades escolares, ao exame médico dos alunos matriculados nas escolas públicas.

Art. 185. Se o exame médico revelar moléstia das enumeradas na letra d) do art. 183, o inspetor-médico providenciará o seu tratamento, fazendo recolher, se a família do aluno for pobre, ao estabelecimento de assisténcia, subvencionado pelo Estado, e em caso contrário, será a familia notificada para fazé-lo, por médico de sua confianza (Mato Grosso, 1927).

Em seus pátios, as aulas comeavam com a formando de fila dos alunos, separados por sexo, como vemos na Imagem 3, a fila do Grupo Escolar Bardo de Melgado.

Imagem 3: Momento da fila no Grupo Escolar Bardo de Melgado. Anos 1920-30. Fonte. Siqueira (2006: 102).

Nesse momento, Pitaluga relembra: «[...] cantávamos antes de come^ar a aula, a turma ia para o pátio do recreio, era um canto bonito assim, cantávamos antes do inicio das aulas e no fim catávamos também. Conheciamos todos os hinos, dava valor, uma coisa muito boa» (Apud Gon^alves, Sá y Siqueira, 2007: 120), enquanto no Grupo Senador Azeredo, «[...] na saida formávamos filas para cantar o Hino da Bandeira Nacional», como relata Silva (2007 apud Gon^alves, Sá y Siqueira, 2007: 133). Sobre o ensino e sua metodologia, Maria Constanza de Barros Machado, ex-aluna do grupo escolar bardo de Melgado, rememora:

Em Cuiabá, na Escola Bardo de Melgado, aprendi a ler, já pelo método moderno [...]. A professora come^ava com frases, que eram decompostas em palavras, escritas no quadro negro. Quando recebiamos o livro, já conheciamos uma parte dele. Antes, as crianzas aprendiam a ler pelo método sintético, da soletra^do, decorando letras, repetindo silabas. A tabuada era cantada: trés vezes um trés, trés vezes dois seis, trés vezes trés noves, noves fora nada. A classe repetia a cantilena, sob a regéncia da professora. Quando aluno errava, ndo queria estudar, ndo fazia tarefas, ou rasgava cadernos, a professora apelava para a palmatoria: um circulo de madeira, cheio de furinhos, mais ou menos do tamanho da mdo da crianza, com um cabo que era segurado com raiva (Machado 1990, apud Rosa, 1990: 62).

Outra modalidade de ensino primário eram as escolas reunidas. Era constituida pela reunido de tres ou mais escolas isoladas que funcionassem num raio de dois quilómetros, com frequencia total mínima de 80 alunos, com tres anos de durando. Havia na capital 4 escolas reunidas: Leovegildo de Mello, José Magno, Pedro Gardés e José Estevao. Essas escolas atendiam o seguinte número de crianzas, de ambos os sexos:

As Escolas Reunidas Leovegildo de Melo, criadas pelo Decreto Interventorial n.° 441, de 2 de maio de 1935, instaladas em 30 de abril de 1936, funcionavam na Rua Coronel Peixoto, atualmente no Bairro Bandeirantes, em prédio do Estado que, conforme Ferreira Mendes ano:

[...] é dos mais antigos, sendo o mais antigo dos que possui o Estado para os servidos de ensino. Tem merecido sempre a melhor atenido do Governo, que anualmente, atendendo com solicitude os pedidos desta Diretoria, o manda limpar e melhorar suas condi^óes pedagógicas. Ainda este ano, acaba V. Exda.

de autorizar novamente a limpeza do edificio (Mato Grosso, 1943: s. p.).

Em virtude de sua estrutura física inadequada, mesmo com o aumento crescente de alunos, a Diretoria da Instruido Pública nao recomendou sua elevando a categoria de Grupo Escolar, alegando que ndo teria condi^óes de funcionar nos dois turnos. Além disso, alegou que seu «[...] material escolar é velho e está bastante estragado. Ainda este ano o Almoxarifado desta repartido forneceu a Diretoria das Escolas Reunidas Leovegildo de Melo cinco quadros negros novos» (Mato Grosso, 1943: s. p.).

O relatório do diretor da Instruido Pública ainda destaca que «[...] O ensino cívico nestas escolas tem sido efetuado com carinho, em correspondencia com o ensino intelectual, de forma a avigorar no espirito infantil o amor do Brasil» (Mato Grosso, 1943: s. p.).

As Escolas Reunidas José Magno funcionavam no Bosque Municipal na capital, em prédio de propriedade particular alugado, com salas bem ventiladas e arejadas. Seu material escolar velho e usado, precisava ser «[...] reformado por se tratar de um estabelecimento de importancia, situada nesta Capital em bairro populoso e bem frequentado». Ainda sobre o ensino, Ferreira Mendes assinala que, «Como nos demais estabelecimentos de ensino primário, desta Capital, o ensino Cívico nestas Escolas Reunidas foi executado com especial carinho» (Mato Grosso, 1943: s. p.).

As Escolas Reunidas Pedro Gardés foram instaladas em 14 de abril de 1931, no 3° distrito desta Capital, em edifício próprio do Estado e distante 6 quilómetros do centro da cidade. Encontrava-se localizada onde é hoje uma esquina da Avenida Couto Magalhaes com a Rua Miguel Baracat, «[...] em um prédio no qual por muito tempo fora residencia da professora Adalgisa de Barros que foi a diretora das Escolas Reunidas de Várzea Grande, permanecendo com esse nome durante todo o período da ditadura Getulista» (Ribas, 2010: 78). O prédio, dispondo de boas acomodares, encontrava-se muito estragado, necessitando de urgentes reparos, porém:

O material escolar é bastante velho, estragado, necessitando ser reformado. Esta Diretoria adotou o critério de suprir as falhas das Escolas situadas distante do centro urbano, com material retirado dos Grupos Escolares Barao de Melgado e Senador Azeredo, unidades estas, que obtiveram completa do material escolar de uso dos alunos (Mato Grosso, 1943: s. p.).

As Escolas Reunidas José Estevao foram criadas pelo Decreto Interventorial n.° 441, de 1935, e ficavam localizadas no bairro do Barcelos, na capital, em prédio alugado adaptado pelo proprietário para esse fim e equipado com «[...] algumas mesas, cadeiras e quadros-negros, e mais doze carteiras usadas, retiradas do Grupo Escolar Modelo Barao do Melgado» (Mato Grosso, 1943: s. p.).

As Escolas Reunidas Souza Bandeira, localizadas na zona rural da capital, foram criadas por Decreto Interventorial em 4 de maio de 1937 na povoa^ao do Coxipó, distante uma légua do centro da Capital. Foram instaladas em prédio estadual, porém velho, inexpressivo e sem conforto.

A respeito diz o relatório da sua Diretoria: Estragaram-se as paredes, ruiu parte do muro do quintal onde as crianzas fazem recreio; o telhado acha-se grandemente danificado, necessitando um reparo geral. As salas sao suficientemente largas [sic] e arejadas, com aumento dos alunos, porém, que se verificou neste ano, será necessário aumentar a sala onde funcionam o 3° e 4° anos mistos, pois nao comporta o número de alunos matriculados (Mato Grosso, 1943: s. p.).

A localizando das Escolas Reunidas Souza Bandeira comprometia sobremaneira a frequencia dos alunos, em virtude de sua distáncia. Os dados encontrados nos documentos demonstram que dos 166 alunos matriculados, de ambos os sexos, apenas 134 frequentaram as aulas até a época dos exames. Desses, 32 foram eliminados e ao final do curso apenas 7 alunos concluíram. Percebe-se que as crianzas que residiam em Cuiabá/MT, durante o Estado Novo, nao tinham acesso a mesma escolariza^ao devido a vários fatores sociais e económicos.

Considerares fináis

As crianzas cuiabanas que até completar os 7 anos corriam e brincavam livremente pelas ruas e vizinhannas, quando chegavam a idade escolar adentravam ao processo de escolarizanao. Foi possível perceber que educado escolar nao contemplava todas as crianzas que residiam na capital, e, as que tinham acesso a escola, tiveram uma escolarizanao em modalidades escolares, planejadas e organizadas, conforme o acesso e poder aquisitivo da familia.

As modalidades escolares diferiam-se de acordo com a sua localidade na capital e, por isso, atendiam infáncias diferentes. Ocupando os espatos centrais nos 1° e 2° distritos, foram instalados os grupos escolares, cujo acesso era disputado pelas familias de maior poder aquisitivo, por ser uma escola modelar.

As escolas reunidas, formadas pela uniao de escolas isoladas do sexo masculino e feminino eram localizadas em bairros menos centrais, por isso recebiam tanto as crianzas de familias com médio poder aquisitivo, quanto as mais carentes. E, as escolas isoladas, eram em número menor e recebiam aquelas crianzas que residiam longe dos locais das demais modalidades ou as que nao haviam conseguido vagas nos grupos escolares e nas escolas reunidas.

As escolas localizadas nas zonas rurais nao faziam parte do cenário da capital, porém, optamos por inseri-las porque se encontravam próximas a zona urbana e, para que fosse possível perceber as diferen^as entre elas numa realidade tao próxima e tao desigual.

Como foi possível perceber, as crianzas que estudavam nos grupos escolares tinham acesso a escolas com melhores estruturas e equipadas. Em comparando as demais escolas, as reclamares sobre a estrutura física e equipamentos eram minimizadas. As crianzas participavam de práticas escolares fiscalizadas de perto pelo seu diretor, garantindo a aprendizagem de conhecimentos e valores esperados para a sua formando.

As demais escolas lutavam com a precariedade de estrutura, equipamentos e professores, porém, mesmo com tais diferennas, as criannas tinham algumas rotinas parecidas no ambiente escolar, principalmente as que eram formadas para a ordem e disciplina vitais para o mundo do trabalho com conhecimentos morais e cívicos.

Notas

1 Mestrado em Educando pela Universidade Federal de Mato Grosso. Doutorado em Educando pela Universidade de Sao Paulo. Pós-doutorado em Educando pela Universidade de Sao Paulo (2009) e pela Universidade Federal de Uberlándia (2018). Atualmente faz estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra. Professora Associada da Universidade Federal de Mato Grosso e Pesquisadora do Programa de Pós-graduaqao em Educando. Líder do Grupo de Pesquisa História da Educando e Memória. Contato: [elizabethfsa1@gmail.com].

2 Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado. Mestrado em Educando pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente professora da Educando Básica na Escola

3 Incorporando do contexto e desenvolvimento do Estado Novo (1937-1945), bem como um recorte das ideias pedagógicas da época, para situar o leitor acerca do percurso histórico do período escolhido para a pesquisa.

4 Tijolo grande de argila, seco ou cozido ao sol, as vezes acrescentado de palha ou capim, para torná-lo resistente.

5 Tendo em vista que a delimitando temporal dessa pesquisa vai até 1945, fim do Estado Novo e, consequentemente, do governo de Júlio Müller.

6 Na legislando criannas normais significavam aquelas que nao possuíam nenhuma deficiencia física, intelectual, auditiva, visual ou múltiplas.

Recibido: 30 de mayo de 2020.

Aceptado: 18 de noviembre de 2021.