Introducción

La educación secundaria de jóvenes y adultos tiene más de cincuenta años de historia en Argentina. Desde las primeras ofertas formales de escolarización media para esta porción de la población fundadas en los setenta, hasta las propuestas de terminalidad educativa creadas en años recientes, su crecimiento ha sido muy potente, en especial durante las últimas décadas. Es así que, en el marco de una expansión del secundario en todo el país, la educación de jóvenes y adultos (EDJA) es uno de los espacios por los cuales se canaliza la demanda por el acceso a la educación, en particular de aquellos sectores que no logran finalizar dicho nivel por los carriles tradicionales (De la Fare, 2013; Finnegan, 2016).

Los estudios sobre esta temática en general coinciden en que en la década de 1990 se produjo un aumento de la diferenciación al interior de la modalidad, de la mano de los procesos de descentralización que consolidaron la fragmentación del sistema educativo argentino (Brusilovsky y cabrera, 2006; Rodríguez, 2008). En este sentido, por lo común hay acuerdo en que en el siglo XXi se generó un incremento de la flexibilidad de sus modelos institucionales, en sintonía con los objetivos inclusivos de las políticas educativas (Burgos, 2015; Herger y Sassera, 2021). Sin embargo, estos dos fenómenos no han sido estudiados en profundidad en las décadas de 1970 y 1980. Esto constituye un problema a ser abordado: ¿la secundaria para jóvenes estuvo atravesada por procesos de diferenciación y flexibilización en esos años? Y, de ser así, ¿cómo se articularon ambas cuestiones?, ¿qué cambios y continuidades al respecto se dieron en ese período histórico?

En esta línea, el artículo tiene como objetivo analizar la existencia de procesos de diferenciación y flexibilización educativa en la educación secundaria de jóvenes y adultos durante los setenta y los ochenta en Argentina y, en particular, en la provincia de Buenos Aires. Con esta finalidad, el texto comienza presentando algunas consideraciones teóricas y metodológicas. Luego se abordan una serie de cuestiones generales acerca del desenvolvimiento del nivel medio en el país. Acto seguido, se examinan los cambios y continuidades en el desarrollo de las ofertas del nivel medio de la EDJA en los años mencionados desde una perspectiva cronológica. se sostiene como hipótesis que el desarrollo de la secundaria para jóvenes y adultos en Argentina durante esas décadas se dio a partir de la constitución de ofertas basadas en mayor o menor medida en la flexibilización de modelos institucionales propios de la secundaria común (aunque en ningún caso abandonándolos por completo), lo que supuso una diferenciación no solo con la escuela media tradicional, sino también entre las distintas propuestas educativas de la modalidad que fueron apareciendo a lo largo de los años.

Encuadre teórico y metodológico

En lo que se refiere a los conceptos principales, la noción de diferenciación educativa utilizada en este artículo manifiesta la existencia de diversas formas materiales en las que los sujetos realizan su proceso de escolarización de acuerdo con las necesidades intrínsecas de la división social del trabajo propias del capitalismo. Es decir, significa que dentro de los sistemas educativos se desarrolla una segmentación que implica el despliegue de distintos circuitos de escolarización, los cuales operan tanto de modo horizontal (entre establecimientos, modalidades, jurisdicciones) como vertical (entre grados, niveles, ciclos). De esta manera, se constituyen circuitos diferenciados, que van marcando el recorrido de los estudiantes y los conocimientos que estos alcanzan (Fernández Enguita, 1985; Viñao, 2002). En este punto, si bien los sistemas educativos han surgido con esta diferenciación en su interior (y el caso argentino no es ninguna excepción), su evolución histórica puede conducir a que la misma se incremente o disminuya.

A su vez, la noción de flexibilización dentro del campo educativo supone la implementación de cambios en distintos aspectos de los modelos institucionales de la escuela. Más en concreto, no se trata de cualquier tipo de adecuación, sino que significa la realización de transformaciones en los formatos escolares con el objetivo de evitar aquellos aspectos que fomentan el abandono y el atraso escolar para volverla, así, más accesible (Acosta, 2016). El concepto de formato o modelo institucional, por su parte, remite al conjunto de características que definen a una oferta educativa, abarcando cuestiones como el diseño curricular, el régimen académico, las regulaciones del trabajo docente, etc. (Acosta, 2019). La noción de régimen académico refiere a las distintas regulaciones que organizan las actividades y exigencias sobre los alumnos (Terigi, 2011).

En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se sustentó en un enfoque cualitativo. se recurrió al uso de fuentes primarias y secundarias. sobre las primeras, se trabajó a partir de la compilación y lectura de las disposiciones normativas (decretos, resoluciones) de la modalidad durante las décadas de 1970 y 1980. Finalmente fueron seleccionados 18 documentos (11 de origen nacional y 7 de origen provincial). Respecto de las segundas, se utilizaron estudios previos de otros autores que abordaron esta temática. El análisis de estas fuentes buscó observar de qué modo se fueron generando modificaciones que supusieran procesos de diferenciación y flexibilización de la secundaria para jóvenes y adultos. La perspectiva cronológica usada cumplió la función de ordenar la legislación con un criterio temporal, para ver qué cambios y continuidades se presentaron en las dos décadas abordadas. Por último, la elección del recorte geográfico se debió a que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción donde mayor extensión ha tenido la modalidad en el país. En este sentido, aunque no ha sido la única que generó sus propias ofertas -ni tampoco las otras han estado exentas de procesos de diferenciación y flexibilización educativa-, se trata de un espacio geográfico en el que la EDJA ha alcanzado una masividad más grande y, por lo tanto, resulta más representativo.

Procesos de diferenciación y flexibilización educativa de la secundaria en Argentina

La expansión del secundario en Argentina en las últimas décadas estuvo mediada por una creciente diferenciación educativa. Esta se manifestó, entre otras cuestiones, a través de la consolidación de circuitos educativos muy segmentados que se caracterizan por brindar una formación escolar muy dispar. A la vez, también tomó forma en la fragmentación del sistema educativo argentino, proceso concretado en la década de 1990 a partir de la descentralización administrativa, pedagógica y financiera (Botinelli, 2017; Braslavsky, 1989; Tiramonti, 2019). En el caso de la EDJA, las investigaciones sobre este tema por lo general se centraron en este último momento histórico y se dedicaron a observar la diferenciación educativa de la modalidad, especialmente debido a que en los noventa dicha modalidad fue afectada por la transferencia de las instituciones educativas a las jurisdicciones, la disolución de la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA) -que era el único organismo que la regía de manera centralizada a escala nacional- y también por el hecho de que la Ley Federal de Educación quitó especificidad a la EDJA -al colocarla dentro de los denominados Regímenes Educativos Especiales (Brusilovsky y Cabrera, 2006; Montesinos et al., 2010; Rodríguez, 2008)-.

Al unísono, esta masificación del secundario fue de la mano de una flexibilización de sus modelos institucionales. De ese modo, se realizaron cambios en los formatos escolares con el objetivo de potenciar cuestiones como el ingreso, la permanencia y finalización por parte de los estudiantes. Con esta meta, se modificaron distintas cuestiones como los diseños curriculares, los regímenes académicos y las formas de enseñanza (Acosta, 2019; Gorostiaga, 2012; Terigi, 2011). Los autores abocados al estudio de la modalidad de jóvenes y adultos usualmente se enfocaron en la flexibilización educativa ocurrida en el siglo XXI. Así, la mirada estuvo centrada en aquellas políticas consideradas inclusivas que se desplegaron durante los años recientes, en el marco de la sanción de la obligatoriedad para toda la población y la restitución del carácter de modalidad a la EDJA con la aprobación de la Ley de Educación Nacional en el año 2006 (Burgos, 2015; Herger y Sassera, 2021; Míguez, 2018).

Mucho menos analizados fueron estos dos fenómenos (la diferenciación y la flexibilización) en el desenvolvimiento de la EDJA en los setenta y los ochenta, cuestión sobre la que se avanza a continuación.

Cambios y continuidades en la evolución de la educación secundaria para jóvenes y adultos en los setenta y los ochenta desde una perspectiva cronológica

Hasta fines de la década de 1960, los jóvenes y adultos que quisieran obtener el título secundario en Argentina tenían que hacerlo en un bachillerato común en el turno nocturno. Estas instituciones se regían por la misma normativa que las escuelas que los sujetos de la EDJA ya habían abandonado o nunca habían iniciado, lo que hacía que no fueran muy atractivas para quienes no habían finalizado el nivel medio (Graizer, 2008).

Durante esa década hubo un crecimiento del interés de los organismos internacionales (OEA, UNESCO) y de los Estados nacionales en América Latina por fomentar políticas educativas para adultos. En Argentina, la creación de la DINEA en 1968 -a partir del Decreto n.° 2704/68- tuvo como objetivo el contar con una entidad que organizara la EDJA con independencia de otras ramas (Hernández y Facciolo, 1984; Rodríguez, 1997). Hacia finales de los sesenta, el Centro Multinacional de Educación de Adultos (CEMUL) actuó en conjunto con la DINEA con el fin de elaborar una oferta formal de secundaria para jóvenes y adultos (Donvito y Otero, 2020; Filmus, 1992).

En julio de 1970, la Resolución Ministerial n.° 1316/70 aprobó la fundación de los Centros Educativos de Nivel Secundario (más conocidos como CENS) como microexperiencia a escala nacional2. En las bases de ese documento se precisó que los CENS se conformaran como escuelas funcionales para adultos y que operasen en espacios que respondieran a la experiencia cotidiana de éstos (tales como fábricas, empresas, comercios, sedes gremiales o sindicales, comisarías, hospitales, cárceles, iglesias, clubes). Ese vínculo entre las organizaciones sociales o sindicales y el Estado, para la fundación de espacios escolares, resultó uno de los aspectos en los que la modalidad se distinguió históricamente de la escuela media común. En este sentido, su creación en lugares más cercanos a donde vivían o trabajaban los estudiantes posibilitaba una mayor flexibilidad para lograr su escolarización, de modo que se hicieron convenios con instituciones que se ocuparían de brindar espacios donde se llevaría a cabo el proceso educativo, mientras que el Estado estaría a cargo de otorgar la capacitación, los planes y programas, la supervisión y el salario del personal docente, que era asignado por el propio equipo directivo del CENS (Canevari, 2010; Filmus, 1992). Para la apertura de estos espacios, las instituciones conveniantes solicitaban al Estado la inauguración de un centro educativo. Éste aprobaba el pedido y fijaba los contenidos globales de las áreas, mientras que la organización conveniante definía la orientación (Baraldo, 2016).

En la misma resolución -n.° 1316/70- se afirmó la necesidad de flexibilizar el proceso de aprendizaje, de acuerdo con la realidad de los alumnos, a la vez que se dio libertad a los profesores para distribuir los contenidos de acuerdo con las características del grupo. Además, se remarcó la importancia de retomar los conocimientos previos que tuviesen los jóvenes y adultos que accedían a estas ofertas. Los horarios y los períodos lectivos se debían adaptar también a las condiciones y velocidades de aprendizaje de los estudiantes. uno de los cambios notables en comparación con la escuela secundaria común fue la supresión de los exámenes y su reemplazo por un sistema de evaluación conceptual del rendimiento del alumno en cada semestre, sumado a una prueba de apreciación del aprovechamiento a modo de evaluación final como cierre.

La cursada de los CENS se organizó en 3 ciclos anuales de 2 semestres cada uno, con un total de 4 horas cátedra de 45 minutos durante 5 días a la semana (20 horas cátedra semanales). Por ende, en contraste con los bachilleratos comunes, los CENS de la década de 1970 tenían una reducción de más del 40 % de la carga horaria semanal, además de contar con 2 años menos de cursado. El conocimiento no se estructuró por materias, sino en 4 áreas, 3 de ellas centradas en una formación de tipo general y 1 en la formación profesional. Los requisitos para el ingreso a esta oferta educativa eran: (a) haber terminado la primaria, (b) tener como mínimo 21 años y (c) estar realizando una actividad laboral. La asistencia exigida era del 75 %, aunque podía ser del 60 % si existía común acuerdo con el personal docente. Se evaluaba por áreas de manera semestral y anual, con notas numéricas del 1 al 10. Para su aprobación se debía alcanzar una nota mínima de 6, pero podían también pasar hasta un área con una nota de 4 si el Consejo de Profesores estaba de acuerdo. El título certificaba la formación como Perito Comercial y, para continuar estudios superiores, se tenía que hacer un examen final de madurez regulado por el Ministerio de Cultura y Educación.

Con esta normativa, los CENS comenzaron a funcionar como microexperiencia desde septiembre de 1970. Se trataba de una propuesta dirigida a trabajadores, con notorias diferencias con lo que hasta ese entonces eran los trayectos del nivel secundario, como pudo advertirse en el diseño curricular (que tenía una notable reducción horaria en comparación con los bachilleratos comunes), en las condiciones de cursada (en convenio con instituciones como empresas, sindicatos, iglesias, etcétera, responsables de sostener el entorno material para su desarrollo) y en la contratación de los profesores (elegidos por el equipo directivo); todas características que evidenciaban el proceso de flexibilización que acompañó a la extensión del secundario para jóvenes y adultos desde sus orígenes.

Sin embargo, como plantea Filmus (1992), en los hechos muchas de estas cuestiones terminaron siendo paulatinamente dejadas de lado y el modelo institucional de los CENS, aunque fuera relativamente original en sus orígenes, tendió a asimilarse con el paso del tiempo con los del secundario común. A su vez, mientras que la oferta tenía la particularidad de ser más flexible para posibilitar que los jóvenes y adultos pudieran retomar sus estudios del nivel medio, también se caracterizaba por tener una disminución de los contenidos y, en consecuencia, por un deterioro de la educación brindada. Según Canevari (2001), por eso desde el surgimiento de los CENS se hicieron críticas a ellos por el tipo de designación docente, calificaciones, funcionamiento en espacios no escolares, reducción del diseño curricular, el acceso a la universidad y la menor calidad del conocimiento brindado.

Por otra parte, al poco tiempo del surgimiento de los CENS comenzaron a desarrollarse diversas ofertas del secundario de la EDJA (muchas de ellas por fuera de la órbita de la DINEA), tanto en el plano nacional como en la provincia de Buenos Aires, las cuales se orientaban a formar a los trabajadores con características muy dispares. En otras palabras, la segmentación de la formación escolar de la porción de la población que accede a la EDJA se desplegó dentro de la modalidad desde comienzos de los setenta con la proliferación de otras ofertas que aumentaron la diferenciación educativa.

Por ejemplo, dos años después en 1972 fue creado el Bachillerato Libre para Adultos a partir de la Resolución Ministerial n.° 3052/72, entendido como una opción dirigida a mayores de 21 años que quisieran aprobar asignaturas libres. El mismo se organizaba por ciclos y con materias correlativas, y los exámenes podían llevarse a cabo en marzo y diciembre (con carácter excepcional en julio). Como puede verse, se trató de una propuesta que posibilitaba que los individuos pudieran finalizar el nivel medio sin tener que concurrir a clases presenciales, solo rindiendo exámenes en determinadas fechas. Este título habilitaba además para proseguir una carrera en el nivel superior3.

A pesar de que la regulación de los CENS regía en todo el país, la provincia de Buenos Aires elaboró su propia oferta en 1972 con la Resolución Ministerial n.° 1470/72. Esta normativa creó los Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos (CENMA) con una estructura y planes de estudio homólogos a los de los CENS, pero dependientes de la Dirección de Educación Media, Técnica y Agraria provincial (Canevari, 2005). Se trataba entonces de una propuesta flexible similar a los CENS, aunque centralizada fuera de la DINEA.

En 1973 se produjo una serie de modificaciones importantes en la orientación política de la DINEA. Así, la EDJA comenzó a nutrirse de las ideas de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire (Canevari, 2010), que iban en consonancia con una perspectiva inclinada a encauzar a la educación hacia un proyecto de liberación nacional, impulsando la participación de los trabajadores (Baraldo, 2015). Como consecuencia, durante esta etapa los CENS tuvieron una notable expansión, en especial a través de convenios con sindicatos (Baraldo, 2020). En lo que concierne a los aspectos normativos, en la escala nacional ese año la Resolución Ministerial n.° 583/73 quitó el examen de madurez que los egresados de los CENS debían realizar si querían ingresar a las universidades, mientras que la Resolución Ministerial n.° 890/73 aprobó que su título de Perito Comercial habilitase continuar estudios en el nivel superior. Empezaron también a surgir una gran cantidad de nuevas orientaciones para estas instituciones.

Al mismo tiempo, con la reforma fijada en 1974 por el Decreto n.° 853/74 del Ministerio de Cultura y Educación el diseño curricular de los Establecimientos Nocturnos de Estudios Comerciales se flexibilizó y pasó a tener 4 años en total de cursado (con anterioridad eran 6 años). El título otorgado era el de Perito Mercantil especializado en Auxiliar Contable o Auxiliar en Administración y habilitaba continuar con estudios superiores. Esta oferta se organizaba en 4 años de duración y su requisito de edad de ingreso era de 18 años (15 años en el caso de personas que contasen con un certificado de trabajo que demostrara que no podían ir en otro turno). No tenía ciclos y la carga horaria semanal era de 30 horas (50 % más que la de los CENS). La asistencia era por asignatura desde el 2do año (y no por día), con un 20 % (máximo) de inasistencia para poder estar en condición de alumno regular y no rendir exámenes finales, y hasta un 40 % para estar regular4. En este caso no se trataba de una oferta del todo nueva, sino que este tipo de escuelas comerciales flexibilizaba su formato para ser más accesible a los jóvenes y adultos.

Más adelante, en febrero de 1976, la Resolución Ministerial n.° 200/76 renovó la vigencia de los CENS como microexperiencia. Una de las transformaciones significativas fue que con dicha resolución se permitió el ingreso de personas de 18 años que desarrollasen una actividad laboral (ya que antes el límite mínimo etario era de 21 años). En otras palabras, esta oferta flexible se amplió a una franja más grande de población para posibilitar su reingreso al sistema educativo5.

Algunos autores señalan que la llegada de la dictadura militar de 1976 se dio de la mano de una desconfianza y ataque a la educación de jóvenes y adultos (Canevari, 2005; Filmus, 1992). Así, si bien la EDJA continuó existiendo como modalidad, en esta coyuntura se profundizó un movimiento ya iniciado previamente de institucionalización, de acuerdo con los criterios de los modelos institucionales propios de la secundaria común. Para el caso de los CENS, calificaciones numéricas, trabajo por materias y no por áreas, planificaciones similares a todos los cursos de acuerdo con los contenidos mínimos, calendario escolar en sintonía con el de las escuelas medias (Filmus, 1992; Roitemburd, 2006). A la vez, buena parte de estas instituciones, ante la falta de recursos para poder sostener el proceso educativo a causa de los cambios económicos de esos años, debieron trasladar su funcionamiento a escuelas primarias en el turno nocturno (Canevari, 2010). Por otro lado, se conformaron nuevas orientaciones para estos espacios educativos.

A la par, en la provincia de Buenos Aires, y a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional con los CENS y la DINEA, en el caso de los CENMA se avanzó de manera mucho más decidida en reformas que alteraron sus características. En 1976 la Resolución Ministerial n.° 1254/76 afirmó la necesidad de crear bachilleratos de 4 años en su lugar y, luego, la Resolución Ministerial n.° 2020/76 cerró 22 de estas instituciones6. Un año después, la Resolución Ministerial n.° 202/77 extendió su plan de estudios a 4 años (33 % de incremento), aumentó la carga horaria semanal a 25 horas cátedra (25 % de incremento) y los renombró como Bachilleratos de Adultos, cambiando en el proceso su diseño curricular. A partir de entonces, los 3 primeros años pasaron a estar destinados con exclusividad a materias de contenidos generales (y no áreas) mientras que el cuarto año pasó a estar dedicado a asignaturas de la formación profesional (definidas en principio por la Resolución n.° 3397/78 del año siguiente).

En esta resolución se determinó que el funcionamiento de estos establecimientos estará basado en el mismo Reglamento General que rige al resto de las instituciones secundarias comunes (Decreto Nacional n.° 150.073/43) y, por lo tanto, pasaría a tener las mismas normas: solo podrían funcionar en escuelas, secciones o anexos de escuelas, con cargos cubiertos por docentes seleccionados como en el resto del sistema educativo, idéntico régimen de asistencia, calificaciones, promoción y exámenes. En 1977 la Resolución n.° 4376/77 estableció la edad mínima de 18 años para el ingreso en esta oferta escolar. No obstante, aunque la nueva oferta de los Bachilleratos de Adultos se asemejaba mucho más a la secundaria común y se trataba de un diseño curricular que brindaba a los estudiantes un mayor tiempo de estudio que los CENS de la misma época, todavía seguía teniendo una asignación horaria mucho menor que las escuelas secundarias comunes, lo cual la hacía más accesible.

Años después, en 1983, se sancionó la Resolución Ministerial n.° 206/83 que reguló a los CENS de manera definitiva, concibiéndolos como oferta para el nivel secundario (hasta ese entonces estaban legislados como una propuesta experimental).

Según la normativa, el motivo de esta reforma se fundamentaba en dos puntos: mejorar el perfil del egresado e intensificar el área profesional, agregando a la vez un curso de nivelación de un mes de duración centrado en matemática, lengua y técnicas de estudio. A la par, llevó la carga horaria a 25 horas semanales (aumento del 25 % que estuvo centrado en el área profesional). En lo que a contenidos, objetivos y requisitos de ingreso se refiere, todo se mantuvo casi igual. En otros términos, seguía siendo una oferta educativa con formato flexible destinada a jóvenes y adultos. El aspecto más notorio de esta resolución es que estableció un nuevo reglamento de los CENS, fijando condiciones más cercanas con el resto del sistema educativo depender de la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP). En esta etapa su trabajo se centró en la alfabetización y en los niveles secundario y terciario, ya que las escuelas primarias habían sido transferidas a las jurisdicciones. Por otra parte, mientras que hacia fines de la década del setenta el crecimiento cuantitativo de la EDJA se había atenuado, la década del ochenta marcó un importante incremento en el número de establecimientos y, sobre todo, de estudiantes (Filmus, 1992; Graizer, 2008; Wanschelbaum, 2013).

como correlato de ese nuevo impulso, también se ampliaron las orientaciones para los CENS. En simultáneo, la promulgación de una multiplicidad de resoluciones cumplió la función de flexibilizar el régimen académico de estas instituciones. En 1985 la Resolución Ministerial n.° 2637/85 suprimió las pruebas de aprovechamiento semestrales y los exámenes de recuperatorios anuales, que fueron reemplazados por un período de recuperación y evaluación continua más flexible a desarrollarse en marzo y noviembre-diciembre para aquellos estudiantes que no hubieran alcanzado la nota mínima de 6. Dicho curso era de asistencia presencial y se aprobaba con la nota de 4 7. Un año después de la Resolución Ministerial n.° 90/86 extendió el curso introductorio del primer año a todas las materias del diseño curricular y fijó un sistema de evaluación continua en cada una de las áreas. A la vez, la Resolución Ministerial n.° 2362/86 profundizó más en detalle las características del Curso de Recuperación y Evaluación Continua (CREC) al final de cada ciclo lectivo y el Curso de Evaluación Continua (CEC) en marzo.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1985, la Resolución n.° 6973/85 de la Dirección General de Escuelas y Cultura modificó la edad de ingreso mínima, pasándola de 18 a 15 años para los Bachilleratos de Adultos (derogando, en el proceso, la Resolución n.° 4376/77), y pasó a llamarlos Bachilleratos Nocturnos. A grandes rasgos, esta variación normativa implicó que se convirtieran en un espacio de escolarización secundaria paralelo a la escuela media común, en tanto la edad de ingreso se amplió para incorporar a adolescentes8. El cambio en la denominación de la propuesta de hecho fue indicativo de esta transformación, debido a que ya no estaba limitada a adultos, sino que se trataba de una oferta con formato más accesible también habilitada para adolescentes y jóvenes. En esa década también se crearon nuevos trayectos para esta oferta.

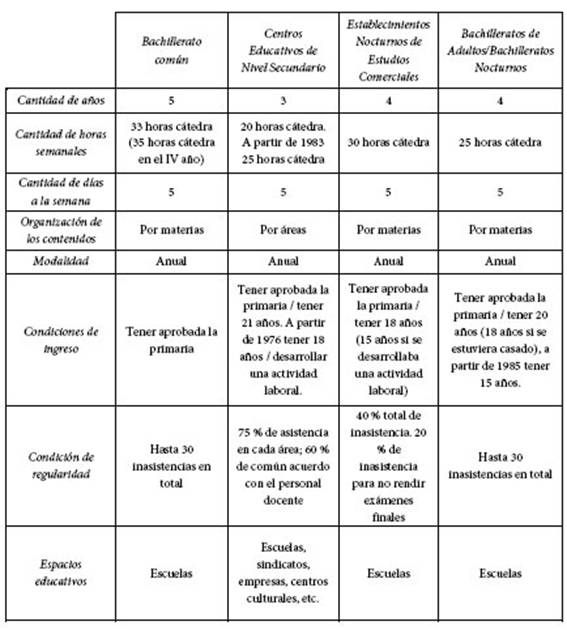

Cuadro 1: Comparación entre bachillerato común y principales ofertas del secundario para jóvenes y adultos entre las décadas de 1970 y 1980. Provincia de Buenos Aires. Fuente. Elaboración propia en base a resoluciones mencionadas previamente.

turno nocturno o vespertino, «[...] gran parte de los distritos de la Provincia de Buenos Aires carecen de servicios educativos en dichos turnos, con excepción de Bachilleratos para Adultos». Por ese motivo, se afirmaba que para «[...] no coartar a dichos adolescentes sus posibilidades de iniciar o proseguir estudios se considera conveniente permitir la inscripción de alumnos en el citado Bachiller a partir de los quince (15) años de edad».

Consideraciones finales

Este artículo tuvo como objetivo analizar la existencia de procesos de diferenciación y flexibilización educativa en la educación secundaria de jóvenes y adultos durante los setenta y los ochenta en Argentina y, en particular, en la provincia de Buenos Aires.

Al explorar el desarrollo de la modalidad en esas dos décadas quedó a la luz que, desde sus inicios, sus ofertas apuntaban a crear modelos institucionales más flexibles, modificando distintos aspectos como, por ejemplo, los diseños curriculares (en general con tiempos más cortos que los de la escuela media común), los espacios donde se realizaba el proceso de escolarización (en ciertas ocasiones ubicados por fuera de los establecimientos tradicionales y en ámbitos más cercanos a los espacios laborales o las viviendas de los estudiantes) y las condiciones de trabajo docente (en muchos casos con esquemas de contratación ligados a los objetivos de los espacios que impulsaban a la EDJA y no a los modos convencionales).

No obstante, esto no supuso una ruptura absoluta con los modelos institucionales de la secundaria común, sino más bien de adaptaciones de los mismos para desarrollar propuestas más flexibles. En los Establecimientos Nocturnos de Estudios Comerciales esto fue más evidente ya que se trató de una oferta que existía antes del período histórico abordado, pero que en el año 1974 se flexibilizó en sintonía con el desarrollo de la EDJA. En cuanto a los CENS, cuyo formato inicial se caracterizaba por ser relativamente original y más accesible, con el paso del tiempo se fueron asimilando cada vez a la escuela tradicional. La evolución de los CENMA también fue distinta, puesto que en un comienzo nacieron con un modelo institucional idéntico al de los CENS, pero luego, al ser transformados en Bachilleratos de Adultos -y más adelante Bachilleratos Nocturnos-, tuvieron otro de corte mucho más tradicional.

En simultáneo, como puede verse, esto acarreó una clara diferenciación educativa. Ello se debió, en principio, a que las variaciones en los formatos escolares de la modalidad supusieron la constitución de ofertas de escolarización con características muy disímiles a las de las escuelas secundarias comunes, en los aspectos mencionados con anterioridad. Pero, a la par, también el propio desenvolvimiento histórico del secundario de la EDJA implicó que esa diferenciación se replicara al interior de la modalidad, en tanto muy pronto fueron surgiendo distintas propuestas destinadas básicamente a la misma población y que, incluso, se desplegaron en los mismos espacios geográficos -aunque tenían divergencias sustanciales en sus modelos institucionales (contenidos por materias o por áreas, regímenes académicos tradicionales o más flexibles, condiciones laborales heterogéneas), siendo algunos de ellos más convencionales y otros más novedosos-. En este sentido, puede decirse que la modalidad de jóvenes y adultos no escapó a las tendencias que atravesaron al resto de la educación secundaria.

Notas

2 La resolución n.° 1316/70 sostenía que la DINEA había «[...] elaborado un plan de estudios de nivel secundario para adultos que responde a los objetivos del desarrollo nacional y a las exigencias del adulto como sujeto singular de educación». No obstante, a pesar de la gran demanda, la normativa también alegaba que por cuestiones metodológicas era conveniente «[...] una experiencia previa de extensión limitada».

3 Según la Resolución n.° 3052/72 uno de los argumentos que justificaban esta iniciativa era la necesidad de «[...] establecer un sistema más flexible de comprobación de aprendizaje por niveles y adaptar a él el Régimen de Calificaciones, Exámenes y Promociones vigentes».

4 Como argumento para esta modificación el Decreto n.° 853/74 afirmaba que debía «[...] tenderse a una mayor flexibilidad del sistema educativo que permita constantemente la actualización de los planes y programas de estudio».

5 Según la Resolución n.° 200/76 «[...] como paso previo a la aprobación definitiva de la experiencia -mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional- se hace necesario extenderla dado su carácter de microexperiencia y además efectuar en ella los ajustes que la práctica ha demostrado ser necesarios».

6 En la Resolución n.° 1254/76 se sostenía como justificación que para mejorar la calidad del servicio educativo se debía «[...] proceder a la implementación de un bachillerato nocturno de mayor duración y contenido, que reemplazaría a los que actualmente se cursan en los Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos».

7 De acuerdo con la Resolución n.° 2637/85, el objetivo era «[...] promover las medidas que contribuyan a la retención escolar y garantizar una mayor calidad de la enseñanza y oportunidad para todos».

8 La resolución n.° 6973/85 argumentaba que, aunque existía una gran demanda de adolescentes que por razones laborales requerían ofertas del secundario en el

Recibido: 30 de enero de 2022.

Aceptado: 20 de mayo de 2022.