Introducción

En Chile la historia las escuelas normales se inició a mediados del siglo XIX y su fin se produjo con la llegada de la dictadura cívico-militar, en 1973. Concretamente, su función fue formar al profesorado primario con un currículum estándar que vivió once reformas (Cox, 2009[1990]). Más específicamente, en 1929, se creó una diferenciación de planes para las escuelas normales urbanas y otra, para las escuelas con formación en enfoques rurales. Este es el caso de la Escuela Normal Rural de Copiapó (en adelante, ENRC), establecimiento que analizaremos a continuación.

A pesar de contar con una tradición de 131 años, su historia ha sido analizada en clave histórica por pocos autores. Desde un enfoque más general, podemos citar los trabajos y esfuerzos de Núñez (2010a; 2010b), Cox y Gysling (1990), Peña (2000), Gimeno (2014) y Pérez Navarro (2017). Esta situación se vuelve más compleja al reconocer una baja producción analítica en torno a escuelas normales regionales. En este sentido, mencionamos a Silva, González y Barría (2020) y Muñoz y Ramírez (2020).

La pertinencia de nuestro trabajo radica en una ausencia de investigaciones sobre las prácticas pedagógicas de maestras y maestros egresados de las escuelas normales rurales. En este sentido, consideramos adecuado analizar cuáles fueron los enfoques pedagógicos bajo los cuales aprendieron estos profesores y cómo se aplicaron dichos preceptos.

Debemos indicar que el período escogido lo fijamos debido a que, en 1936, reabre la ENRC de la mano de una figura clave para nuestra investigación: Abraham Sepúlveda. Educado en la Escuela Normal de Santiago, inspector provincial de educación en Atacama, Sepúlveda fue elegido director de la escuela, tanto por su experiencia como por sus esfuerzos para reabrir la escuela. Como resultado, publicó textos que sintetizaban su visión y modelos educativos, aplicados desde 1936 en la ENRC. Finalmente, la fecha de cierre para nuestra investigación es 1947, fecha en que Sepúlveda es obligado a dimitir de su cargo de director de la escuela.

En contraste con esta fuente, revisamos en el Museo Regional de Atacama el Archivo Digital de la Agrupación de Profesores Normalistas de la ENRC. Del total de documentos, seleccionamos una monografía realizada en 1941 sobre el estado de la escuela, plantas docentes, ejercicios prácticos. Así mismo, analizamos dos revistas Plus Ultra, publicación oficial de los estudiantes de la escuela. De este modo, los números disponibles en este archivo correspondían a las revistas lanzadas en 1941 y 1947.

El objetivo de nuestro trabajo es caracterizar la relación entre la formación normalista en la Escuela Normal Rural Rómulo J. Peña de Copiapó y los preceptos pedagógicos de la Escuela nueva entre 1936 y 1947. Para cumplir este propósito revisamos la Revista de educación del Ministerio de Educación, además de fuentes secundarias, complementadas con bibliografía especializada. En contraste con esta fuente, analizamos textos elaborados por actores claves de la ENRC.

La estructura del artículo es la siguiente: en una primera sección se caracterizará el movimiento pedagógico de la escuela nueva y cuáles eran sus principales fundamentos. En un segundo momento, describiremos cómo se expresaron estas ideas en Chile y Atacama. En el tercer apartado, se describirá la situación educacional en la provincia de Atacama entre 1930 y 1947. Finalmente, se presentará un análisis detallado sobre la Escuela Normal Rural Rómulo J. Peña de Copiapó y las expresiones concretas de la escuela nueva en este establecimiento.

Caracterizando la escuela nueva

Para comprender el proceso pedagógico desarrollado en la Escuela Normal Rural de Copiapó, caracterizamos el contexto educativo e institucional de la época anterior a su apertura.

¿Cuáles fueron las principales características de la escuela nueva? En primer lugar, encontramos «[…] la idea de la vitalidad, la idea de la biología», es decir, «[…] la aceptación de la vida propiamente más íntima y más profunda de la psiquis» (Rojas, 1929: 471). Posteriormente, se potenció la idea de la actividad, que se corresponde con la anterior. Finalmente, encontramos desprendida de las dos anteriores, «[…] la idea del reconocimiento de la infancia como edad con valor propio e independiente de la vida adulta» (Rojas, 1929: 472).

A esto, anexamos el pragmatismo, la ingeniería social, el auge de los nacionalismos y la defensa de la raza que, apoyados en las ciencias experimentales (principalmente la psicología, la biología y la sociología), nutrieron y reprodujeron sus efectos dentro de la escuela en Chile (Núñez, 2013, 2017; Serrano et al., 2018).

Sobre los fundamentos de la escuela nueva, una de las figuras claves fue el filósofo y educacionista John Dewey. Perteneciente al movimiento progresista en Estados Unidos, Dewey afirmaba en Democracia y Educación que

[…] puesto que la democracia defiende en principio el libre intercambio y la continuidad social, debe desarrollar una teoría del conocimiento que vea en éste el método por el cual una experiencia sirve para dar dirección y sentido a otra. Los progresos recientes en fisiología, biología y lógica de las ciencias experimentales proporcionan los instrumentos intelectuales específicos para elaborar y formular tal teoría (Dewey, 1998: 91).

Otro de los métodos que sobresalen en la época fue la llamada Escuela del trabajo. Elaborado por Georg Kerschensteiner, sus fundamentos principales eran dos: primero, se exige el desenvolvimiento libre de las disposiciones naturales del niño; en segundo lugar y como complemento, se demandaba «[…] la subordinación del mismo niño dentro de una comunidad, tal cual lo exige la vida, ya se llame esta comunidad de familia, de profesión o de Estado» (Ohms, 1929: 550).

Para implementar este método, el gobierno chileno contrató a Germán Ohms, consejero de Educación del gobierno alemán. Este, además de impartir cursos de perfeccionamiento dos veces a la semana en la Escuela Normal de Santiago, redactó para la Revista de Educación en 1929 cuáles eran las condiciones para aplicar esta metodología en Chile.

Luego de la implementación de los cursos, Ohms consideró a Chile como un lugar apropiado para instaurar este método debido a que «[…] los niños chilenos tienen para estas prácticas de la Escuela activa dotes especiales, debido a su viveza intelectual característica», lo cual daría cabida a «[…] un tipo especial de escuela chilena de trabajo» (Ohms, 1929: 550).

Continuando con nuestra caracterización de la escuela nueva, otra figura fue Ovide Decroly, quien abogaba por el uso de las tendencias psicométricas, el perfeccionamiento docente y la observación científica para el progreso en la educación. Decroly indicaba que uno de los objetivos principales de su método era «[…] considerar la educación como una disciplina de orden científico», entendiendo que «[…] el progreso no puede fructificar sin el mejoramiento de las formas en que el maestro ejerce su sacerdocio» (Cabrera, 1930: 177).

Sin embargo, uno de los principales aportes de Decroly a la teoría pedagógica fue la Teoría de los centros de interés. Esta se sostiene sobre la base de que el niño necesita de una escuela con talleres, parques, jardines y gimnasios. De esta manera, la escuela significaría «[…] el campo de acción de esa humanidad infantil, que tiene una concepción de la vida y de las cosas completamente distinta, según su edad y evolución, de la que tiene la sociedad que lo rodea» (Martínez, 1929: 477).

En síntesis, podemos sostener que la escuela nueva se centraba sobre cuatro fundamentos: en primer lugar, la multidimensionalidad del proceso pedagógico, abarcando de manera integral el espacio de la salud, el equilibrio emotivo y el entorno social del educando; en segundo lugar, se promueve una auto-reafirmación de la individualidad, permitiendo a niños y niñas desplegar aptitudes y posibilidades creadoras; en tercer lugar, un mayor entendimiento con las necesidades materiales y económicas de la sociedad, evidenciado a través del estímulo para «[…] adquirir conocimientos que le sean necesarios» y así, «[…] tomar parte activa en el mundo» (Washburne, 1942: 12); y finalmente, podemos indicar el desarrollo de «[…] una conciencia social como ciudadano de una democracia» (Washburne, 1942: 12).

La escuela nueva en Chile y Atacama

Habiendo caracterizado brevemente la escuela nueva, procederemos a explicar cómo estas se aplicaron y adaptaron al contexto nacional y cuáles fueron sus expresiones a nivel local.

Como contexto general, entre 1920 y 1950 en Chile se desarrollaron importantes cambios en el plano educativo. En primer lugar, observamos el uso de herramientas psico-métricas y evaluaciones estandarizadas para determinar los ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes chilenos (Moretti, 2018; Serrano et al. 2018). Además, el magisterio chileno se constituyó como un actor importante en plano político (Núñez, 2017). Por otra parte, la aplicación efectiva de la Ley de Educación Primaria Obligatoria nunca se logró completamente sobre todo debido a obstáculos de índole social y política (Serrano et al., 2018; Falabella et al., 2020).

En el plano gubernamental, las constantes reformas institucionales aplicadas durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) y la posterior crisis socio-política producto del desplome económico de 1929 (reflejado en Chile desde 1930), transformaron constantemente la administración educacional (Carimán, 2012). Ante este panorama, el vocabulario pedagógico de la época estaba caracterizado entre tres palabras claves: crisis, reformas y experimentación educativa (Mayorga, 2014; Silva et al., 2020, 2021).

En el ámbito educacional, la Escuela nueva se fue consolidando como un modelo pedagógico hegemónico en las dos primeras décadas del siglo XX en Chile, de la mano de filósofos, pedagogos y médicos. En este punto, la figura de John Dewey vuelve a resaltar debido a su conexión con el Teachers College de la Universidad de Columbia. En este centro pedagógico, distintas figuras del ámbito educativo chileno incorporaron experiencias y teorías de avanzada.

Este dato no es menor ya que educadores como Darío Salas, su hija Irma Salas Silva, Amanda Labarca, Moisés Mussa y Luis Tirapegui, entre otros, cursaron estudios de postgrado en dicho centro (Serrano et al., 2018: 211). Mencionamos esto ya que todas las figuras nombradas anteriormente desempeñaron cargos esenciales en la administración educativa chilena entre los años veinte hasta la década del sesenta, impulsando con distinta fuerza las ideas de la escuela nueva3.

De aquí cabe la pregunta: ¿cómo implementar este enfoque pedagógico de una forma más coherente con la cultura e idiosincrasia nacional? La respuesta fue clara: a través de las escuelas experimentales. Estos espacios sirvieron como decantación de experiencias pedagógicas. No obstante, permitieron adoptar criterios más acordes con la realidad nacional, otorgándole a la reforma «[…] vigor de realidad, porque inspirándose, también en las necesidades más urgentes de nuestra sociedad y de este instante de nuestra evolución nacional, han de dar las normas que inspiren a la escuela chilena» (Tejías, 1929: 722).

En virtud de lo explicado, podemos extraer y resaltar que, el rol que le correspondió al educador fue de suma importancia en el engranaje de este complejo proceso y, como han reflejado las recientes investigaciones, las y los educadores de Chile no fueron receptores pasivos de ideas foráneas, sino que buscaron adaptar de manera concreta la teoría de la Escuela nueva en relación con los diferentes contextos locales.

Para conocer sobre las expresiones locales que tuvo este movimiento pedagógico, una fuente clave para nuestra investigación fue el Manual del profesor primario escrito por Abraham Sepúlveda Pizarro en 1932 4. Este manual se encuentra dividido en tres apartados: uno sobre Pedagogía general, uno sobre Metodología y el último sobre Problemas de legislación escolar, reglamentación y régimen interno.

Los conocimientos desplegados en el apartado sobre Pedagogía general nos ayudaron a comprender el arraigo de las ideas de la escuela nueva en el magisterio chileno y, sobre todo, las posibles aplicaciones de estas teorías de cara al contexto social del Norte chico. Primero, Sepúlveda afirma que las necesidades biológicas del ser humano deben estar conectadas con la educación, ya que esta es

[…] un proceso de desenvolvimiento de acuerdo con la naturaleza […] [en el cual] todo individuo tiene como tendencia central la que lleva a la conservación de su vida, de modo que toda educación represiva, cuyo ideal sea la negación de su existencia, es inadmisible porque está en pugna con la finalidad biológica (Sepúlveda, 1932: 11).

Es importante matizar que, a pesar de que teóricamente se hayan impulsado propuestas contra el disciplinamiento corporal, estos hábitos ya estaban arraigados en la educación chilena. Por lo mismo, los cambios en el quehacer interno de las escuelas chilenas se transformaron de manera mucho más lenta y paulatina y la herencia del modelo germánico continuaría presente en el transcurso del siglo XX (Toro, 2008).

Sobre la base del trinomio Educación, Economía Democracia, observamos que al igual que múltiples educacionistas chilenos, Sepúlveda entendió a la escuela como instituciones sociales creadas para «[…] guiar y regir la formación de los hábitos» (1932: 12), siendo estos desarrollados a través de un proceso automático, de acuerdo con las leyes de la formación de hábitos en tres pasos: repetición, intensidad y placer. Los hábitos a su vez tenían resultados biológicos y resultados psicológicos. Los primeros tenían como resultado la perfección de la reacción, la rapidez y exactitud en la respuesta al estímulo y, a través de la repetición, los movimientos innecesarios eran eliminados disminuyendo la fatiga en el niño o niña. De esta manera, «[…] la función biológica del hábito puede decirse que sirve para perfeccionar una reacción y conservar su pureza, asegurando la eficiencia más grande posible, con la mayor economía del esfuerzo» (Sepúlveda, 1932: 12).

Estos postulados van en línea con lo comentado sobre las ideas de eficacia propuestas por Dewey y Washburne, ya que «[…] la enseñanza ―según Abraham Sepúlveda―, debe darse teniendo en cuenta el tiempo empleado, material consumido, esfuerzo desenvuelto y precio que tiene en el comercio» (1932: 19), así se conduce al niño «[…] hacia la educación económica, acostumbrándolo a valorar el tiempo, el material y el trabajo, a la vez queda iniciado en una pequeña industria que lo sustrae a la ociosidad, estimulando su vocación» (Sepúlveda, 1932: 19).

La provincia de Atacama, 1930-1947

Siguiendo un informe publicado en 1962 por la Corporación de Fomento a la Producción, el Norte chico (provincias de Atacama y Coquimbo) contaba con una extensión de 12 millones de hectáreas, es decir, el 16 % del territorio chileno. De este total, dos tercios correspondían a la provincia que estudiamos y el resto a Coquimbo. Por otra parte, Atacama presentaba las siguientes características:

[…] por su clima desértico, concentra la agricultura en los valles principales de Copiapó y Huasco y en algunas localidades precordilleranas. A su vez, en los flancos andinos, las escasas precipitaciones invernales dan origen a estepas magras y otro tanto sucede en la zona de la costa, donde la camanchaca alcanza a formar una vegetación estacional. Estos recursos son aprovechados por pequeñas majadas de ovejunos y cabríos en una explotación trashumante, precaria e inestable (CORFO, 2013[1962]: 92)

Tabla n.° 1 Población urbano-rural en la provincia de Atacama por sexo, 1940.

| Departamento | Población urbana | Población rural | |||||||

| Hombres | Mujeres | Total | % | Hombres | Mujeres | Total | % | ||

| Depto. Chañaral | 2.794 | 2.510 | 5.304 | 22 | 11.229 | 7.371 | 18.600 | 78 | |

| Depto. Copiapó | 9.306 | 10.250 | 19.556 | 68 | 5.613 | 3.488 | 9.101 | 32 | |

| Depto. Huasco | 4.567 | 5.422 | 9.989 | 45 | 6.626 | 5.759 | 12.385 | 55 | |

| Depto. Freirina | 1.455 | 1.586 | 3.041 | 32 | 3.706 | 2.630 | 6.336 | 68 | |

| Total | 18.122 | 19.768 | 37.890 | 45 | 27.174 | 19.248 | 46.422 | 55 | |

Fuente: XI Censo de población (1940: 78).

En contraste a la influencia preponderante de la minería en los departamentos de Chañaral y Copiapó, en los departamentos de Huasco y Freirina, existió un complemento entre la actividad agroganadera y la actividad minera. Estos elementos permiten explicar la preponderancia de población rural en la provincia.

Por otra parte, el departamento de Copiapó (Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó) históricamente arrojó altos índices de población urbana y, para el censo de 1940, fue el único departamento con mayoría urbana: 68 %. El departamento de Huasco (Vallenar) se caracterizó por ser una zona dedicada a la actividad agroganadera y esto se refleja en una población inclinada a espacios rurales, alcanzando un 55 %. Por último, el departamento de Freirina (Huasco y Freirina), a pesar de contar con una baja cantidad de habitantes, estos se distribuyeron en espacios rurales, siguiendo las mismas dinámicas económicas que el territorio anterior. Así, la circunscripción territorial de Freirina alcanzó en la década de 1940 un 68 % de población rural.

En cuanto al estado de la educación en la provincia, Abraham Sepúlveda Pizarro, inspector provincial de educación, redactó una síntesis detallada en la revista Atacama en 1932 y utilizamos esta fuente para describir el contexto previo a la fundación de la ENRC. La tónica fueron problemas estructurales como «[…] locales estrechos, escaso material, excesivo número de alumnos» (Ramírez y Navarrete, 1932: 146). Respecto a la necesidad de fundar escuelas, Sepúlveda fue claro en sostener que existe un gran déficit sobre la materia: «Chañaral - Mixta urbana de 3ª clase; Huasco - Mixta rural de 3ª clase para Cachiyuyo y Carrizalillo, y de hombre para Domeyko» (Ramírez y Navarrete, 1932: 147). Respecto a la creación de talleres manuales y de economía doméstica, se solicitan en «Chañaral - Escuela N° 1 de Carpintería y Escuela N° 2 de Economía; Copiapó - Escuela N° 2 de Economía y Escuelas N° 4, 9 y 11 de Carpintería; Huasco - Escuelas N° 3 y 8 de Carpintería» (Ramírez y Navarrete, 1932: 147).

Tabla n.° 2. Índice de analfabetismo, provincia de Atacama. 1940

| Hombres en edad escolar analfabetos (7-15 años) | Hombres analfabetos adultos | Total hombres analfabetos | Mujeres en edad escolar analfabetas (7-15 años) | Mujeres analfabetas adultas | Total mujeres analfabetas |

| 2.954 | 13.556 | 16.510 | 2.866 | 12.369 | 15.235 |

Fuente: XI Censo de población (1940: 25-26).

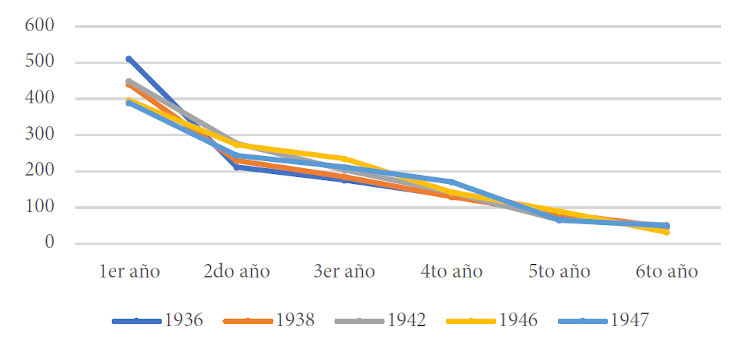

A partir del Gráfico n.° 1, podemos una tendencia general en la tasa de deserción escolar entre los años 1936 y 1947 en el departamento de Copiapó. La evidencia demuestra que, desde el segundo año escolar, se producía un gran descenso en la asistencia media del sistema fiscal primario.

Los años escogidos obedecen a los siguientes criterios de selección: en 1936 reabre la Escuela Normal en Copiapó; en 1938 el Frente Popular obtiene la presidencia de la mano de Pedro Aguirre Cerda; en 1942, asume la presidencia Juan Antonio Ríos y el Ministerio de Educación despliega grandes reformas al sistema educativo (Pérez Navarro, 2020); en 1946 asume la presidencia el radical Gabriel González Videla y, finalmente, en 1947, Abraham Sepúlveda Pizarro renuncia a su cargo como director de la Escuela Normal en Copiapó, año que marca el cierre de nuestra investigación.

La Escuela Normal Rural Rómulo J. Peña de Copiapó, 1936-1947

El presente apartado busca caracterizar la formación normalista con enfoque rural. En síntesis, este acápite expresa de manera concreta lo que hemos ido relatando a lo largo de las páginas precedentes: cómo se concretan las ideas de la escuela nueva, con sus preceptos y distintos modelos pedagógicos, en una región del Norte chico, en un contexto educativo definido, con una geografía y ruralidad particular, distinta y distante a la situación en el campo agrícola típico de la zona centro-sur del país.

A través de la revisión de fuentes, podemos indicar que en el establecimiento que estudiamos, existieron las siguientes instituciones: Seminario de Filosofía y Ciencias de la Educación; Brigada de Boy-Scouts; Brigada de Excursionistas; Academia Literaria; Centro Artístico; Academia de Música, Orquesta; Instituciones deportivas: Foot-Ball, Basketball, Atletismo, Tennis; Cooperativa de Consumo; Centro de Relaciones Internacionales con fines de paz y solidaridad humana y, por último, Brigada de Primeros Auxilios (Gutiérrez, 1941).

Por otra parte, en la Escuela de Aplicación Anexa a la Normal, se desarrollaron las siguientes instituciones: Brigada de Boy-Scouts; Brigada de Solidaridad Social; Brigada de Ornato y Cuidados; Centro Artístico; Centro Literario; Centro de Recreaciones; Club de Deportes; Club de Crianza de Animales; Museo Escolar; Gabinete de Orientación Vocacional; Biblioteca Escolar y, por último, Casino Escolar.

Otro escrito que llamó poderosamente nuestra atención es un texto denominado Una escuela del trabajo, incluido en 1941 por la revista Plus Ultra. El texto describe las experiencias del autor en su visita a la pequeña escuela de Oberwoursdorf, Alemania, «[…] perdida casi entre las colinas del Taunus ―a dos y media horas de Fráncfort más o menos―» (1941: 36). En el texto, se describen experiencias pedagógicas en torno al trabajo en un jardín en dicho recinto, distribuyéndose «[…] el terreno en 17 partes» (1941: 36). Sobre la aplicación concreta de la relación entre asignaturas, se indica que «[…] figuraban la aritmética, la geometría, las ciencias naturales, la geografía, los trabajos manuales, etc., y todo iba apareciendo poco a poco en la tarea del jardín» (Plus Ultra, 1941: 36). A medida que se desarrollaba la actividad y crecían las plantas

[…] había discusiones acerca de la categoría o familia a que pertenecían, sobre cómo habían de ser cuidadas, acerca de la altura que alcanzarían […]. Hubo que recurrir a los libros en busca de consejos o de datos útiles, tomar apuntes, hacer cálculos, investigaciones meteorológicas, etc. (Plus Ultra, 1941: 36).

Esta cita refleja cuáles eran las experiencias pedagógicas del cuerpo docente de la ENRC. Además, podemos observar cómo, a partir de una actividad central (el cuidado de un jardín), los profesores podían desarrollar e interrelacionar asignaturas del currículum.

En la monografía se exponen aspectos sobre el desarrollo de oficios varios. Se indica que esta actividad

[…] tiene por objeto capacitar al futuro maestro para las labores caseras y del campo como son construcción de colmenares, gallineros, conejeras, arreglo de maquinarias agrícolas (arados, piezas simples de ellos, trabajos de hojalatería), arreglo de ollas, pernos, fabricación de jarritos [sic], embudos, etc. (Gutiérrez, 1941: s. p.).

Podemos indicar que una de las ideas clave en los procesos de reforma y contrarreforma desarrollados desde fines de la década de 1920 hasta los años sesenta, fue la necesidad de adaptar los enfoques pedagógicos extranjeros y desarrollar desde el acontecer nacional, una pedagogía acorde a los contextos regionales y locales.

Es en este sentido que las escuelas experimentales adquirieron mayor relevancia dentro del sistema educacional para aplicar modelos pedagógicos. Reforzando esta argumentación, indicaremos aquí un extracto de la Monografía de la Escuela Normal Rural de Copiapó:

Una Escuela Normal Rural, como la nuestra debe, por ejemplo, aspirar a que los resultados de sus esfuerzos, tipo de maestro, conceptos e ideales pedagógicos, etc., calcen preferentemente en los medios suburbanos y rural de nuestra patria. Necesita para eso aceptar ampliamente su responsabilidad frente al sistema, frente a la época y frente al medio, tratando de ser verdaderamente creadora y entroncando su labor en las raíces mismas del pueblo chileno y sus haberes culturales, a fin de salvar la etapa meramente imitativa en que ha vivido la pedagogía chilena hasta el presente, y buscar nuevas bases o fundamentos y nuevas formas a la educación nacional y a la capacitación profesional del magisterio chileno (Gutiérrez, 1941: s. p.).

A continuación, explicaremos cómo se aplicaban y evaluaban los distintos métodos pedagógicos impartidos por los profesores de la ENRC en la Escuela de aplicación. Esto nos permitirá observar hasta qué punto las ideas de la escuela nueva eran puestas a prueba en la adaptación de estos preceptos a la realidad local.

La Escuela de Aplicación anexa a la Normal

Como indicábamos al comienzo del artículo, las escuelas de aplicación fueron verdaderos centros de experimentación y aplicación práctica de metodologías y didácticas impartidas en las escuelas normales.

La escuela recibía niños desde los siete a ocho años, correspondiente al grado básico. En este tramo, los estudiantes de la escuela normal de quinto y sexto año practicaban sus metodologías y didácticas junto a profesores-guías, «[…] personal que ha sido cuidadosamente seleccionado, tomando en cuenta su idoneidad, su experiencia en el campo educacional y su dinamismo» (Plus Ultra, 1941: 14). A este grado, le continuaba el grado inferior, con alumnos de segundo y tercer año. Luego venía un grado medio o de transición que integraba al cuarto año y, finalmente, el grado superior que con estudiantes de quinto y sexto año de primaria.

Sobre los métodos aplicados en el establecimiento, el director de la escuela anexa, Rudecindo Peña, indicaba que para el grado básico se procedía de acuerdo con el

[…] Método Decroly, dando permanente oportunidad a los ejercicios de lectura y escritura y cálculo. Los primeros revisten las características del Método Ideo-Visual, teniendo como instrumento el Silabario «Mi Tesoro» elaborado por la Sección Pedagógica del Ministerio de Educación (Plus Ultra, 1947: 4).

Para el grado inferior, se aplicaba el método Decroly «[…] con énfasis especial en los ejercicios de lectura y escritura, con tendencias a revestirlos del carácter de ramos instrumentales» (1947: 5), aplicando mayor atención a ejercicios de gramática, aritmética, educación social y estudio de la naturaleza, «[…] todos en forma muy elemental y práctica, sin reglas ni definiciones que los niños no están aún capacitados para comprender» (1947: 5). Estos ramos se complementan con «[…] ejercicios físicos, las actividades manuales, el canto y el dibujo» (Plus Ultra, 1947: 5).

El grado medio o de transición aplicaba «[…] el método de proyectos o la unidad de enseñanza, sistemas ambos que dan oportunidad al alumno para concebir y planificar previamente su trabajo» (1947: 5). Esto, según Peña, implicaba el paso desde una concepción lúdica del aprendizaje «[…] al trabajo interesado, basado en la consecución del fin que en todo proyecto concebido y en trance de realización, debe vislumbrarse» (Plus Ultra, 1947: 5).

Finalmente, el grado superior fue concebido en dos momentos:

[…] uno que comprende el quinto año y que no constituiría otra cosa que una prolongación, en grado progresivo, del período de transición, toda vez que, por medio de los ciclos vitales, […] nos acercamos, en forma efectiva, a la sistematización pura (Plus Ultra, 1947: 5).

El segundo momento es el sexto año, que integra

[…] la sistematización pura, a fin de ordenar los conocimientos en la forma más aprovechable posible. Existe, en este curso, un horario fijo, y el desarrollo del proceso educativo contempla el contenido del programa en forma ordenada y sistemática que cada asignatura exige (Plus Ultra, 1947: 5).

Conclusiones

La historia de Atacama evidencia rasgos particulares que merecen ser estudiados por el campo historiográfico. A lo largo de la investigación, uno de los principales obstáculos fue la ausencia de referencias y trabajos referidos a la historia en la región durante la primera mitad del siglo XX. Esta situación es aún más dramática en el caso del campo de la Historia de la Educación y, por lo mismo, intentamos construir un cuerpo de datos fidedignos que permitiera reconstruir un periodo importante en la provincia, sobre todo, a lo largo del capítulo de contexto de la situación social y educativa en el territorio que abarcamos. El presente trabajo nos permitió sostener con fuentes las siguientes conclusiones.

Una conclusión importante del trabajo fue determinar los ritmos en las tasas de deserción en la provincia de Atacama en el período de estudio. En el artículo se presentó el caso específico de Copiapó, sin embargo, al revisar la situación en los otros departamentos de la provincia, a través de los anuarios estadísticos de educación, encontramos que esta problemática siguió los mismos patrones: un descenso abrupto entre el primer y segundo año mientras que, al terminar el segundo año, la deserción mostró un estancamiento. Sin embargo, a partir del tercer año, el declive en la asistencia se estableció de manera sostenida.

Por otra parte, podemos afirmar con certeza que las materias y asignaturas impartidas en los planes de estudios aplicados en la ENRC siguieron los planteamientos del movimiento pedagógico internacional de la Escuela nueva. En conjunto con el Método ideo-visual, las teorías de los centros de interés, o la Escuela del trabajo, nos confirman la profunda influencia de este movimiento pedagógico en un caso particular en el Norte chico chileno.

Tal como indicamos, a lo largo de este artículo hemos intentado caracterizar el movimiento pedagógico que sustentó las directrices de las políticas educativas en Chile durante la primera mitad del siglo XX para que, al momento de revisar las fuentes locales, pudiésemos encontrar relaciones y comprender de dónde provenían ciertos énfasis, por ejemplo, vinculados con el fomento al deporte, la importancia de relacionar los contenidos entre asignaturas, el valor de la individualidad y la preocupación por el desarrollo integral de las niñas y niños chilenos.