Introducción

El presente artículo se basó en una investigación que estamos llevando adelante sobre los Alcaldes de Hermandad del Partido de Pergamino, en la que buscamos demostrar que el cargo no fue hegemonizado por el sector más poderoso y económicamente mejor posicionado de la población local y que, en cambio, predominaron en la elección y en el ejercicio del mismo los productores agropecuarios y comerciantes pequeños y medianos. En efecto, la preponderancia de este sector socioeconómico no impedirá el acceso al cargo de hombres que efectivamente ocupaban posiciones de relevancia social o, como quedará plasmado más adelante al analizar el caso de Gregorio Díaz, electo y en funciones durante el año 1792, de personas que pertenecían a los sectores más desfavorecidos de la escala social, lo que demuestra la heterogeneidad de situaciones particulares.

El método que utilizamos para la reconstrucción de la trayectoria vital de Díaz -y que forma parte central de la investigación a la que hacíamos referencia- es el prosopográfico. Según Ferrari, se trata de una “técnica específica para hacer biografías colectivas” (2010: 530). La autora aseguró que el primer paso es la delimitación de un grupo de individuos que integran un actor colectivo. En un segundo momento, a cada uno de los miembros de ese conjunto mayor, se le hace un cuestionario común relativo a sus características personales y atributos. En nuestro caso, en el siguiente paso, intentamos recuperar la impronta multiposicional de los individuos2. Creemos que esta manera de acercarnos al objeto de estudio nos permitió relevar el perfil individual de Díaz a lo largo de toda su vida, destacando los aspectos que configuran los puntos centrales de sus años en Pergamino.

Díaz3 aparece en distintas fuentes con un patrimonio muy modesto. Por ciertos indicios podemos determinar que era un pastor de ganado que producía en tierras que no le pertenecían. Aunque su mayor particularidad es que aparece categorizado dentro del conjunto de los “naturales yndios solteros” por el censista que llevó adelante el padrón de 1779 en la localidad de “Hermanas”.

Este trabajo, por sus características y por sus insumos principales, es tributario de la renovación que a partir de 1980 impactó sobre los estudios dedicados a la campaña rural rioplatense y en especial, la bonaerense. Esas investigaciones, apoyadas en un análisis exhaustivo de fuentes y nuevos marcos teóricos (como, por ejemplo, la microhistoria), revelaron un mundo rural con diversidad de actores sociales, con diferente acceso al uso productivo de la tierra y una gama de ocupaciones laborales distinta de la planteada por la historiografía clásica que se había abocado del tema hasta el momento (Garavaglia y Gelman, 1998; Fradkin y Gelman, 2004; Santilli, 2017). El resultado de estos estudios fue la demostración de una estructura socioeconómica variada con una población en la que predominaron pequeños y medianos productores, junto con un grupo minoritario de hacendados y/o labradores, dependiendo el contexto, poseedores de importantes riquezas materiales, de prestigio personal y de poderosos vínculos y redes sociales (Dupuy, 2004).

En el caso del Partido de Pergamino, existen una serie de estudios que examinaron diferentes cuestiones sobre su historia (Alemano, 2021a; Alemano 2021b; Alemano y Carlón, 2009; Fernández y De la Peña, 1926; Gimenez Colodrero, 1958; Restaino, 2015; Riguetti y Enrico, 1999; Toscani de Churin, 2003). Sin embargo, y en el marco de la renovación historiográfica que mencionamos, Dupuy (2004) y de Toscani de Churin (2003) profundizaron en las características poblacionales que tenía la localidad hacia el final del período colonial y principios del independiente. Esos trabajos abarcan períodos diferentes: mientras que el de Toscani se enfocó en las últimas dos décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, Dupuy dirigió su mirada a la primera mitad del siglo XIX. No obstante, ambas investigaciones intentaron describir los movimientos migratorios que posibilitaron que Pergamino quintuplicara su población entre los empadronamientos de la década del ´70 del siglo XVIII y el censo de 1815; presentaron las características poblacionales y explicaron los diferentes actores sociales y los roles de cada uno. Además, abordaron el problema de la ocupación y la propiedad de la tierra, siendo estos últimos uno de los factores más relevantes en sus trabajos al consentir una mirada que no dividiera exclusivamente en propiedad o no de la tierra sino que mostrará cómo se trabajó ese factor de producción más allá de los títulos que legalizaran su posesión. En ese sentido, Dupuy señaló que su objetivo radicaba en poder “contribuir a reflejar una sociedad amplia, móvil y compleja, que escapa a todo modelo (clásico) de sociedad homogénea y dicotómica” (Dupuy, 2004, p. 19).

Cabe tener en cuenta que Pergamino se encontraba en la Frontera Norte, y que en la década del ´60 del siglo XVIII se convirtió en Guardia de Frontera. Esto generó que todas las mercancías y personas que circulaban por la zona fueran registradas detalladamente en informes que luego se remitían a las autoridades ubicadas en Buenos Aires. Además, la localidad era un importante cruce de caminos que se dirigían en distintas direcciones, y que como todo espacio de esas características era una región de contacto entre la sociedad hispano-criolla y la indígena.

El artículo se estructura, entonces, de la siguiente manera: en un primer momento, nos adentraremos en consideraciones generales respecto a los Alcaldes de Hermandad, su emergencia en la región, las normas que regulaban sus funciones y su relación con otros poderes locales y virreinales; en un segundo momento, conoceremos a Gregorio Díaz, que por sus particularidades puede reforzar las hipótesis que nos hemos planteado; en una tercera instancia, accederemos a una fuente que nos habilitará a profundizar en las características del Alcalde, al poder verlo en una intervención concreta; por último, aportaremos una breve conclusión como final del recorrido. Para la realización de este trabajo, hemos acudido a una serie de fuentes que nos posibilitaron analizar a los Alcaldes de Hermandad del Partido de Pergamino y a Gregorio Díaz, en especial. Respecto a estas fuentes primarias empleadas, algunas de ellas anteriormente usadas en otros trabajos historiográficos, intentamos aportar un enfoque y un abordaje diferente a partir del acercamiento propuesto en esta investigación.

Los Alcaldes de Hermandad

La institución de los Alcaldes de Hermandad llegó a la región con la conquista de América, ya que en España era utilizada para el gobierno de la campaña desde la Baja Edad Media. La norma que regulaba los casos en los que tenían que intervenir los Alcaldes de Hermandad era la Ley 2, Título 13, Libro 8 de la Recopilación de las Leyes de Indias4. Sin embargo, y como señala Levaggi (2009), “además de las normas generales (…) las hubo particulares”, tanto delegadas por el Cabildo, que era la institución que los había elegido, como por las autoridades superiores a esa corporación municipal, como los Gobernadores/Intendentes o los Virreyes, que por otra parte se encargaban de la confirmación de las elecciones.

Básicamente, los Alcaldes de la Hermandad tenían jurisdicción en lo que se conocía como los cinco casos de hermandad. El Cabildo de Buenos Aires recordaba con frecuencia cuáles eran, a su entender, las funciones que debían desempeñar, y a la vez, cuáles eran las delegaciones de facultades que, sin estar normadas, las autoridades superiores los habilitaban para intervenir.

Así, por ejemplo, en el Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires del 21 de marzo del año 1787, se lee la solicitud de la Real Audiencia para que la institución le brinde un informe sobre la elección y las facultades que tenían estos jueces, en la que estos responden lo que exponemos a continuación:

Estos ultimos no han tenido otro titulo ni han disfrutado de mas autoridad que la que les confirio el Excelentisimo Señor Primero Virrey de estas Provincias con fecha treinta y uno de Diziembre de mil setecientos setenta y siete, y los primeros han tenido igual titulo que los Alcaldes ordinarios, á saber la eleccion y confirmacion, y han exercido Jurisdiccion ordinaria en los cinco casos de Hermandad que prescrive la Ley segunda, titulo trece libro octavo de Castilla, ceñida solamente á la aprehension de los delinquentes, formacion de el Sumario, y remision de el unas veces á los Señores Governadores, y otras á los Alcaldes ordinarios, y delegada con limitacion, asi en los demas negocios, que no son de Hermandad como en los Civiles, de corta entidad desde el año pasado de ochenta y cinco, en que dichos Alcaldes ordinarios movidos de la distancia de los territorios, y de la dificultad de ocurrir por ellas á tantas urgencias como las que se presentan les concedieron y cada año les conceden la delegacion como resulta de dicho testimonio5.

Al margen de la normativa castellana mencionada, el Cabildo se refiere en primer término a la autoridad que les confirió Don Pedro de Cevallos en una orden dada a conocer el 31 de diciembre de 1777 y que es receptada por dicha institución el 1° de enero de 1778. En la misma, el Virrey expresa:

Hallandome informado de la nezesidad que hay en los contornos de esta Ciudad de Ministros de Juztizia que persigan los delinquentes, y que zelen, y eviten las ofensas de Dios y perjuizios de este Vezindario; les prevengo a este fin que sobre los dos Alcaldes de Hermandad prozedan a elejir otros seis mas dos para las inmediaziones de este Ciudad; dos para los intermedios de Conchas y Matanza, y los restantes para que residan en los parajes donde se conosca maior nezesidad de estos ausilios, distribuiendoles a este fin segun su regulado arvitrio y practico conocimiento, los respectivos districtos en que haian de executar, y poner en planta las obligaziones de su Ministerio: encargandoles como por este les encargo la maior vijilancia y áplicazion, y que asegurados que sean en esta real Carzel o entre Puertas de ella los reos que aprehendieren, promueban que antes de las Veinte y quatro óras se les haga sumaria informazion por qualesquiera de los esscribanos que elijieren el que no se escusara por protesto alguno pena, de la responsabilidad, con otras que en mi reserbo: De suerte que quando se entreguen a los Alcaldes ordinarios tengan estado de que se les tome pronta confesion; y Si para la captura de los delinquentes u otra qualquiera Dilijenzia, hubiesen menester que se les áusilie podran ócurrir a qualquiera de los ofizios de Guardia para que se les imparta el que sea nezesario en virtud de este Decreto que se pasara orijinal al Cavildo, quedando antes copiado en mi Secretaria de Camara, Buenos Ayres, Treinta y Uno de Diziembre de mil Setecientos Setenta y Siete. Cevallos6.

En el oficio, Cevallos expuso, sintéticamente, las tareas principales que tenía un Alcalde de Hermandad: aprehender a los “delincuentes”, formarles sumaria y remitirlos a la ciudad lo más pronto posible, porque allí estaba la cárcel donde se alojarán y, en caso de ser necesario, recurrir a las autoridades militares tanto para auxilio como para el traslado a la ciudad. Sobre esas tareas básicas las autoridades agregaron otras funciones, como hemos visto en el Acuerdo del Cabildo de 1787 y que refería a causas civiles.

No obstante, las funciones podían ampliarse e incluir, por ejemplo, la realización de padrones o censos, como lo atestiguan el caso de Don Florencio Villalta en 1789 y el de Don Manuel Acevedo y Olmos, en 1815; o, la recaudación de impuestos fijados por el Cabildo de Buenos, como podemos ver en el caso de un establecimiento de bochas, que el cuerpo autoriza a funcionar el 20 de junio de 1809. En el acuerdo de ese día, se lee:

Se tuvo presente haverse concedido por decreto del dia licencia á Don Juan Andres Alvarez del Partido y Pueblo del Pergamino para que en el pueda establecer una Cancha de bochas de pala con la calidad de que solo se tenga esta diversion en los dias festivos, y en cargo especial al Alcalde de hermandad del mismo partido para que zele su cumplimiento, y cobre y remita oportunamente los dos pesos mensuales que se le señalan de pension á favor de los Propios de este Cavildo, y saviendose con certeza que alli se halla establecida otra sin ningun gravamen acordaron se pase oficio por los dos SS. Alcaldes al de hermandad de dicho partido para que haga suspender el uso de la cancha, ó canchas que haia en estos terminos, y que esplorando las causas por que hasta aqui no há contribuido informe de todo inmediatamente para proveer lo que corresponda7.

Otra de las funciones de los Alcaldes, que no estaba en la normativa pero que ejercían con frecuencia, era la de escribanos8. En las fuentes que hemos analizado hay dos casos en los que intervienen Alcaldes de Hermandad supliendo la tarea que recién aparecerá independizada de las funciones estrictamente político-judiciales después de mitad del siglo XIX.

En síntesis, podríamos decir que las funciones que tenían los Alcaldes de Hermandad estaban reguladas por la normativa castellana pero, sin embargo, las autoridades de este lado del Atlántico permanentemente exigían o solicitaban nuevas formas de intervención que ampliaban el abanico de posibilidades de participación de este agente estatal.

Específicamente en el caso de Pergamino, fue fundamental lo plasmado en el Acuerdo del 30 de diciembre de 1784, en el que se recibió un oficio del Gobernador/Intendente Francisco de Paula Sanz, porque para la localidad significó a la postre la elección de la primera autoridad política.

En primer lugar, De Paula Sanz rechazó el pedido del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires para elevar el número de Regidores, que las autoridades municipales habían fundamentado en el nuevo contexto que vivía la ciudad, ahora residencia de, entre otros, el Virrey, la Real Audiencia, la Superintendencia General de la Real Hacienda, el Tribunal de Contaduría. Por otra parte, el Gobernador/Intendente les pidió que se eligiera un número suficiente de Alcaldes de Hermandad -para evitar “quanto sea posible los exzesos indicados”9.

El Cabildo se mostró de acuerdo con la solicitud y aseguró:

Y que con el Justo fin que se ha propuesto Su Señoria se nombren en los Partidos, y Poblaciones de esta dilatada Jurisdiccion asi de esta vanda occidental como de la oriental de el Gran Rio de la Plata que se especificaran en este Acuerdo los Alcaldes de la Santa Hermandad que se consideran por haora suficientes para evitar en lo posible los frecuentes excesos que se cometen, vajo de las circunstancias expresas que se advertiran en las elecciones de que todos quantos Jueces de esta Clase se nombren deven precisamente comparecer en esta Ciudad para hacer Su Juramento ante este Mui Ilustre Cavildo conforme se acostumbra, y que dure su Juzgado hasta que su subcesor se reciva de el empleo para que no falte la Administracion de Justicia como se está experimentando10.

El último cambio normativo sobre las atribuciones y funciones de los Alcaldes de Hermandad lo aprobó el Superior Gobierno el 16 de enero de 1813. Sin embargo, en lo sustancial, el nuevo reglamento receptó los cinco casos criminales que la Recopilación de las Leyes de Indias había establecido con casos civiles hasta 50 pesos. En cuanto a los casos criminales recordamos que eran: “asalto en camino, robo de muebles o semovientes en despoblado, muerte, herida, prisión, incendio de viñas, mieses y casas también en despoblado” (Martínez, 1992, p. 97).

El Título Primero, al hablar “De los juicios en Primera Instancia” determinaba que:

Los Alcaldes de la Hermandad no sólo conocerán en los cinco casos criminales que designa la ley, sino también verbalmente en demandas que no excedan el valor de 50 pesos, hasta la sentencia definitiva; guardando la forma esencial del juicio, que es la contestación a la demanda, y pruebas que la parte quisiese producir, o que el juez estimase necesarias para descubrir la verdad; tomando, si lo cree oportuno el consejo de hombres de buena razón y conducta11.

Y el Título Segundo, al hablar “De las apelaciones”, se definía que:

(…) de las sentencias dada por los Alcaldes de Hermandad y en causas civiles, se llevarán las apelaciones ante uno de los Alcaldes ordinarios a elección de la parte, y aquél, con informe de la Hermandad, y oídos verbalmente los interesados confirmará o revocará la sentencia apelada, procediéndose sin demora a su ejecución12.

Como podemos apreciar, la normativa si bien fue variando a través del tiempo, fue esencialmente la misma desde que fue establecida en la Recopilación de las Leyes de Indias y, podríamos señalar, desde que el cargo fue creado en la Castilla medieval. No obstante, en la práctica cotidiana, y a partir de las necesidades de distintas autoridades y del propio ejercicio de la función, las atribuciones de los Alcaldes de Hermandad fueron más abarcativas que las apuntadas en las normativas e incluyeron un abanico de cuestiones que excedieron el hecho de la actuación judicial.

Ahora sí, nos adentraremos en la vida de uno de esos Alcaldes de Hermandad, Gregorio Díaz, para conocer las particularidades de su caso que, creemos, puede servirnos para poner en juego las hipótesis que sostuvimos en la introducción de este artículo. Además, en un segundo momento, veremos un caso particular en donde tomó intervención para seguir conociendo más sobre su historia personal.

Trayectoria de Don Gregorio Díaz

Lo primero que podemos señalar respecto a Gregorio Díaz es que su presencia en Pergamino era de larga data, ya que se lo mencionaba como “soldado” miliciano participando en la compañía con residencia en la localidad de las fuerzas que comandaba Don Francisco Sierra. En ese listado, que con fecha 29 de diciembre de 1770 es remitido a Buenos Aires, aparecían varios de los futuros Alcaldes de Hermandad, algunos con un lugar destacado dentro de las tropas y otros, como Gregorio Díaz, que en aquél entonces era un soldado raso y no era reconocido con la distinción “Don”, que sí reconocía a otros integrantes de la compañía13.

Por otra parte, Gregorio Díaz aparecía pagando servicios religiosos, en este caso, el derecho de sepultura, a la Iglesia de la Merced a partir de un deceso familiar. En su caso, el 1° de julio de 1779, entregó dos reses por el valor de 4 pesos “por su difunta muger”. Y, previamente, el 10 de enero aportó igual suma “por el difunto Jose Torales”14.

El primer pago es el que nos interesa resaltar porque permite identificar a Gregorio Díaz como un pastor de ganado. Ante la necesidad de abonar los derechos correspondientes al sacramento del fallecimiento de su esposa, entrega dos reses para cumplir con el pago a la Iglesia de la Merced.

En ese sentido, no se ha podido localizar en ninguna fuente datos que indiquen que se trate de un propietario de tierras, por lo que suponemos que Gregorio Díaz era un pastor de ganados que ocupaba tierras para desarrollar sus labores productivas. Esta aseveración se vincula con lo señalado en la introducción, respecto al diferente acceso al uso productivo de la tierra y a una campaña bonaerense con situaciones patrimoniales muy variadas. Más allá de esto, su posición distaba de la de otros que la propia Iglesia definía como “pobres” y que accedían a los sacramentos por limosna, de forma gratuita, o como en el caso que el mismo Díaz interviene, mediante el pago de los derechos eclesiásticos por un tercero.

Por otra parte, y continuando con el examen de los registros eclesiásticos, estos también permiten afirmar que el futuro Alcalde de Hermandad no era una persona distinguida del pago, ya que las autoridades religiosas no registran sus contribuciones distinguiéndolo con la partícula “Don”. Podríamos contrastar su situación con la del primer Alcalde de Hermandad, Pedro Baños, que para la misma época también aparece registrado en los libros de la Parroquia de la Merced, pero a él sí las autoridades eclesiásticas lo reconocían como “Don”15. Es cierto, también, que Baños figura entre los primeros mencionados en el empadronamiento levantado por las autoridades militares del Partido en 1779. Es decir que tanto los mandos eclesiásticos como los militares reconocen su importancia dentro de Pergamino.

Cabe consignar que en ese padrón, Gregorio Díaz no aparece, pero sí lo hace en el que Don Francisco de Laprida, Alcalde de Hermandad de Arrecifes y Arroyos, llevó adelante en ese mismo año. El área sobre el que se empadrona a la población es “Hermanas”, una superficie mayor a la de la localidad de Pergamino. Una explicación a ello reside en que Gregorio Díaz vivía alejado del centro del poblado de Pergamino y que el relevamiento confeccionado por las autoridades militares se ciñó a la población que vivía alrededor del Fuerte y de la Iglesia.

Sin embargo, lo definitivo en el perfil de Gregorio Díaz y que explica por qué nunca se lo reconoció como “Don”, es la forma en la que aparece en el padrón realizado por Laprida: allí, figura en el grupo de “naturales yndios solteros”. Esto lo comprobamos porque tanto españoles como criollos blancos aparecen denominados como “españoles casados”, “españoles solteros”, “españoles viudos” o “españoles párvulos”, y en esas categorías son mencionados otros futuros Alcaldes de Hermandad. Y porque el padrón también específica a los “mestizos”, “pardos” y “negros”.

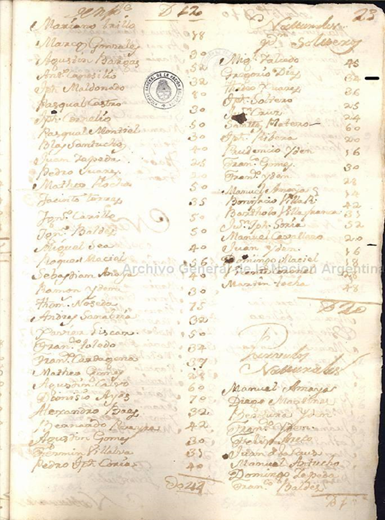

No obstante, hay ahí un dato interesante. El censista lo registra como soltero; sin embargo, y como vimos, ese año Díaz hace una contribución por su difunta mujer. Creemos que eso se debe a que Don Francisco Laprida no registró a los “naturales” viudos, como sí hizo con “españoles” y “españolas”. Los “naturales” eran casados, solteros o párvulos. Como el libro de la Iglesia aseguró que la mujer de Díaz falleció antes del 1° de julio, que es cuando entregó las dos reses, y el padrón está fechado en diciembre, podemos deducir que por eso aparece como soltero. Compartimos la imagen del acta del padrón de 1779 donde figura Gregorio Díaz (Imagen N°1).

Fuente: Archivo General de la Nación (A.G.N), Sala IX, Legajos 9-7-6: Padrón de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires 1779

Imagen N°1 Gregorio Díaz, un natural soltero

Gregorio Díaz fue electo Alcalde de Hermandad el 1° de enero de 1792 y asumió el cargo el 20 de abril de ese año. Es probable que su elección se debiera a su anterior pertenencia al servicio miliciano, en la que pudo tomar contacto con Don Diego Trillo y Don Eusebio Davila, entre otros, Alcaldes de Hermandad en años precedentes a su asunción del cargo. Esas relaciones que pudo haber tejido durante tantos años, sumado a la predilección que parecieran demostrar las autoridades porteñas por la elección de hombres vinculados a las armas en los primeros años del poblado, debieron ser definitivas para el nombramiento de Gregorio Díaz.

En síntesis, las características que hemos reseñado a partir de las fuentes relevadas, nos llevan a pensar en una persona con un patrimonio modesto, aún para los parámetros de la localidad de Pergamino, y sin grandes contactos o vínculos con las personalidades más destacadas de la zona, más allá de que su participación en las milicias lo haya hecho conocido por ellos, lo que seguramente terminó favoreciendo su llegada al cargo de Alcalde.

Un Alcalde en acción

El Alcalde “natural” Gregorio Díaz no sólo asumió sus funciones, sino que quedaron registros de su paso por el cargo. El 27 de agosto de 1792, escribió una carta a Buenos Aires, que acompañó el traslado de un mulato llamado “Andres Ribarola”, en la que informó que “andaba en ilicita amistad con una viuda llamada Catalina” y que se encontraba “en la ociosidad, y que asi mismo es el dicho casado en Montebideo, por todo lo qual lo remito a la disposicion de esa capital” para que allí se tome una decisión respecto a ese caso16.

En Buenos Aires, las autoridades resolvieron a fines de septiembre, remitir “en la primera oportuna ocacion” a Andres Ribarola a disposición del Gobernador de Montevideo “noticiandole la causa por que ha sido remitido a esta Real Carcel, encargandole zele sobre su conducta y haga se junte con su muger, que segun se dice en esta parte reside en Montevideo”.

El arresto, armado de sumario y traslado a la cabecera jurisdiccional, era una de las actividades de los Alcaldes de Hermandad que más se repite dentro de las fuentes, en concordancia con las funciones asignadas a estos jueces de campaña. En estos casos, y en concurrencia con los sucesos en otros espacios de la campaña bonaerense, podemos observar que los Alcaldes hablaban de vagos y ociosos, buscando reforzar los mecanismos de control social, intentando en esta etapa “domesticar” a los hombres para que se conchaben con aquellos productores que están necesitados de mano de obra para la producción agropecuaria.

Garavaglia, al analizar el accionar de los Alcaldes, comisionados especiales y jueces de paz en el pueblo de Areco, aseguró que las fuentes que llegaron hasta nuestros días:

(…) confirman una forma de actuar que no se aleja en absoluto de la que conoceremos más tarde: apresamiento de ´vagamundos`, cuatreros, jugadores y merodeadores bajo acusaciones vagas o con las alegaciones tales como la de llevar ´bolas, lazos, maneras y cuchillos, armas propias de gauderios y ladrones`, como afirmaba el teniente de Dragones Antonio Pérez Dávila en 1771, agregando a renglón seguido ´y no querer conchavarse como deven´, demostrando con estas palabras que la amenaza de la represión como forma de asegurar el conchabo, es un hecho bien concreto y que se percibe ya claramente desde esta época temprana. (Garavaglia, 2009, p. 178)

Específicamente en el caso en el que interviene Gregorio Díaz, a estas necesidades, se suma una situación contraria a los valores hegemónicos, pero para nada extraña en esos parajes: el amancebamiento.

El caso de Díaz es bien interesante: hemos observado por el padrón de 1779, confeccionado por el entonces Alcalde de Arrecifes y Arroyos, Don Francisco Laprida17, que era de condición “natural”. Sin embargo, su larga estadía “de este lado de la frontera”18, y posiblemente su intención de relacionarse con sus habitantes, lo llevaba a buscar, o a efectivamente compartir, los valores de la sociedad hispano-criolla, más precisamente, las personas importantes del pago. En ese sentido, Garavaglia señaló que “con frecuencia, alcaldes de la hermandad y párrocos actuaban de consuno” y marcaba como una de esas acciones llevadas adelante, la de perseguir “´amancebados` u hombres y mujeres que ´amenazan` otros matrimonios”, como se pone de manifiesto en la situación que acabamos de analizar (2009, p. 168)19.

No obstante, hay otros dos hechos que revelan el interés que nos despierta este caso. En primer lugar, “en una sociedad donde la palabra escrita se limitaba a un círculo muy estrecho”, al decir de Garavaglia, vemos a un “natural” haciendo uso de ella, por lo cual podemos suponer que Díaz manejaba la lectura y la escritura, lo que lo habilitaba a moverse con solvencia en el medio en el que lo hacía (2009, p. 256). Y por qué no, considerar que esa situación haya influido en su elección como Alcalde, a pesar de su patrimonio económico estrecho. Porque si bien su larga trayectoria al servicio de la defensa del pago y las relaciones que se hayan anudado en ese espacio en particular seguramente tengan un peso determinante, la diferencia de su alfabetización con respecto a sus colegas pudo haber sido decisiva.

En segundo lugar, más allá de no otorgarle nunca la condición de “Don”, las autoridades eclesiásticas tampoco lo definieron como “indio”, en sus apariciones en los registros de la Iglesia. Es bien conocido el proceso de “blanqueamiento” que transitaron numerosos individuos y familias pertenecientes a las “castas”, por lo que la posición de Díaz no es de ninguna manera extraña a la de otros de sus contemporáneos20.

Lo que en realidad sí constituye una distinción crucial es que ya en los registros de la Iglesia de 1779, Díaz no era “natural”. Justamente, el mismo año en el que para Don Francisco Laprida sí lo era. Es decir, para los ojos de un distinguido vecino de la región, encargado de la realización del padrón, Díaz era claramente un indio, mientras que para la mirada de los notables locales, Díaz era blanco. Esta distinción entre la mirada externa e interna a la localidad también pudo tener alguna repercusión en su elección como Alcalde; pero también se entronca con el caso de “amancebamiento” que examinábamos anteriormente, porque demuestra que la participación de Díaz en los eventos de la Iglesia de la Merced era de larga data y eso puede explicar tanto su actuación en conjunto con las autoridades eclesiásticas como los valores que tenía incorporados y puso en juego en el caso de Ribarola.

En cualquier caso, son muchos los elementos de su vida que permiten poner en juego varias de las interpretaciones que se realizaron sobre los Alcaldes de Hermandad y, más generalmente, sobre las relaciones políticas, sociales y económicas que se desarrollaban en la frontera.

Conclusión

En el presente artículo realizamos un recorrido por la historia y las características de los Alcaldes de Hermandad, luego de conocer cómo se originó el cargo en el contexto americano y cuáles eran las funciones que los elegidos tenían que cumplir. Las que, como vimos, también dependieron de la voluntad y el deseo de las autoridades radicadas en la cabecera de la jurisdicción. No obstante esta situación, ello no impidió que en esa relación se estableciera un ida y vuelta y las decisiones también respondieran al contexto local, como pudo observarse a partir de la instalación de una cancha de bochas en Pergamino.

La contribución de este artículo ha sido dar a conocer la vida de un agente estatal, Gregorio Díaz, Alcalde de Hermandad del Partido de Pergamino, elegido en 1792, que permitió respaldar la hipótesis planteada: que el cargo no fue hegemonizado por los notables locales y que, en cambio, predominaron en la elección y ejercicio de la función los propietarios/productores o comerciantes pequeños y medianos, en el caso abordado incluso, un “natural”.

Como pudimos observar analizando las distintas fuentes que habilitaron una aproximación a su historia de vida, Gregorio Diaz no pertenecía a la notabilidad local y su patrimonio era más bien modesto21. Nuestras afirmaciones coinciden con lo hallado por Darío Barriera para la jurisdicción de Santa Fe, al describir que “el oficio, en Santa Fe y en muchas otras ciudades, fue ocupado por hombres cuya posición era la de ser ´medios y altos` entre los bajos” (2013). No obstante, y analizando el perfil de nuestro Alcalde, a esos “medios y altos” de los que habla Barriera, podríamos agregar que también existió espacio para los “pequeños” entre los bajos, al menos en el pago en el que estamos nosotros posando la mirada.

Trayectorias como las de Gregorio Díaz permiten conocer a personajes de la campaña bonaerense que tanto por posición económica como por vinculaciones socio-políticas no podrían ser catalogados como “notables” locales. Su elección para el cargo pudo responder a distintas motivaciones: en su caso, por ejemplo, la relación que pudo haber establecido con altos oficiales milicianos por su participación como soldado raso en la compañía con asiento en la localidad. O las relaciones que pudo haber entablado con las autoridades eclesiásticas locales, como observamos en el acápite precedente.