Introducción

(…) ¿qué es lo que queda de una música olvidada? Rigurosamente, sus objetos -es decir, casi ya cadáveres-. Los indicios que ha dejado ante sí: instrumentos, edificios, algunas imágenes; y luego, al lado de esos residuos materiales parsimoniosos, ambiguos, muertos o mudos, de un modo masivo los escritos: partituras, textos teóricos, prácticos o literarios, archivos que nos informan sobre las prácticas y los programas, los juicios y los gustos, los modos de transmisión y de enseñanza (…)Hennion, 2002, pp. 34-35

Los estudios referidos a archivos, procesos y prácticas de archivación, así como el análisis de los documentos conservados en estos repositorios, han merecido la atención de las ciencias sociales y humanas desde diferentes enfoques. Para este trabajo, me interesa particularmente discurrir sobre los responsables de la existencia de documentación musical en archivos conventuales de la ciudad de Córdoba (Argentina) durante el largo siglo XIX. De la riquísima información que puede derivarse de estos acervos, me centraré en la especificidad de la figura de los copistas musicales empleados por las casas religiosas como encargados de la provisión de los papeles (partituras, particelle) que, en su dimensión material, permiten la puesta en acto de la música como elemento privilegiado de solemnización del culto divino.

Para iluminar y dotar de espesor teórico al análisis, me valdré de la propuesta conceptual de passeurs culturels, traducida como mediadores culturales, que ha sido formulada por Sergei Gruzinski y Berta Ares Queija en 1997. Según su presentación original, los mediadores podrían entenderse como:

(…) estos agentes sociales que desde una posición liminal y a caballo entre culturas, favorecieron las transferencias entre mundos en apariencia incompatibles, elaborando mediaciones muchas veces insólitas y contribuyendo a su articulación y permeabilización de sus fronteras. Se trata pues de identificar y de examinar las modalidades de acción, las estrategias y mecanismos desarrollados tanto por individuos (intérpretes, traductores, misioneros, cronistas, curanderos…) como por sectores (mercaderes, caciques, mestizos, negros, mulatos, vagabundos…) que, por su posición económica, social, política o religiosa, desempeñaron un papel decisivo de ‘passeurs culturels’ (Ares Queija y Gruzinski, 1997, p. 10).

Me propongo, entonces, repensar la figura de los copistas como passeurs culturels para entender la labor y sobre todo las posibilidades de agencia2 de estos actores y sus modos de funcionamiento e inserción en el entorno urbano.

Las figuras de los copistas se tornan particularmente seductoras para los estudios de musicología histórica por lo difuso de su aparición en las fuentes, por lo escurridizo e intermitente de sus rastros en contraposición con las invalorables tareas de multiplicación y resguardo de los documentos que su labor supone. En este caso se trata de los amanuenses que desde los últimos años del siglo XVIII y durante el largo siglo XIX fueron los encargados de copiar, enseñar, ejecutar y hacer circular la mayor parte de la música que se utilizaba en la mediterránea ciudad de Córdoba en el actual territorio argentino. A pesar de lo dificultoso que puede resultar identificarlos efectivamente en las fuentes, estos sujetos lograron visibilizarse por la particularidad y detalle de su oficio, a través de sus acciones, sus trazos y sus firmas, algunas muy particulares. Consideramos que la importancia radica en estudiarlos en el entramado de las relaciones socioculturales de producción, circulación, reproducción y recepción de la música en el paso del siglo XVIII al período de las nacientes repúblicas americanas intentando abarcar los aspectos que biselan sus trayectorias vitales.

Utilizaremos como marco de lectura general los conceptos propuestos por Ares Queija y Gruzinski luego revisitados y aplicados por otros autores (Palominos Mandiola, 2014; Rustán, 2016; Salazar-Soler, 2017, entre otros) y combinados con procedimientos que privilegian la reducción de la escala de análisis provistos desde la microhistoria (en su vertiente italiana). Nos valdremos de las herramientas que ofrece el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg (1999), del concepto de “prácticas” planteado por Bernard Lahire (2017) y finalmente recuperaré algunas ideas de la música como “teoría de las mediaciones” propuesto por Antoine Hennion (2002, p. 17) para enriquecer la interpretación del caso elegido.

¿Qué elementos del concepto de passeurs culturels pueden aplicarse a la labor de estos amanuenses especializados? ¿Por qué y para qué se copia?, ¿qué conocimientos deben sistematizar los que copian?, ¿para qué sirve estudiar a los copistas?, ¿cumplen, con su labor, funciones de mediadores culturales?

En las líneas que siguen intentaremos acercar algunas respuestas provisorias a estos interrogantes a partir del estudio de los documentos musicales que, en tanto fragmentos materiales de un pasado, nos dan indicios para la interpretación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, religioso y musical. Además, echaremos mano del estudio de tipo biográfico de las hojas de vida de los sujetos históricos en cuestión, buceando en los registros de nacimientos, defunciones, en censos y otras producciones documentales apropiadas para el estudio del caso.

Algunos antecedentes

De una extensa literatura sobre la labor, importancia y representación de los copistas, haremos somera mención de algunos trabajos que nos parecen pertinentes por su cercanía con el presente escrito.

La labor de los copistas ha sido estudiada, en la mayoría de los casos, en relación con la caligrafía particular de cada uno con el fin de datar, clasificar y conocer la proveniencia de los documentos musicales. Son tradicionales los trabajos sobre los copistas de Mozart (Eisen, 1991) y, más recientemente, una interesante discusión sobre las copias y los copistas de Johann Sebastian Bach (Jarvis, 2007) aunque de ningún modo el tema se agota sólo en estas dos menciones.

En referencia a la producción latinoamericana, la presencia y labor de copistas musicales en América ha sido abordada, entre otros, por Alejandro Vera (2013) en referencia a las catedrales de Lima y Santiago de Chile. También se interesaron por el tema, Jimena Peñaherrera Wilches y Arleti Molerio Rosa (2019) dedicadas al Archivo de la Catedral de Cuenca (Ecuador) desde la dimensión caligráfica de los amanuenses y las posibilidades de datación y ordenamiento del material que este estudio propone.

Si circunscribimos la escala a la ciudad de Córdoba, el artículo de Escalante, Pedrotti y Rojos (2013-2014) demuestra, mediante un análisis caligráfico de los trazos de cada escriba, el modo en que fue posible “individualizar” y en ciertos casos “identificar” a algunos de los copistas actuantes en las instituciones religiosas de la ciudad. Ambos términos, “individualizar” e “identificar”, provienen del trabajo de Vera (2013) quien propone que la “individualización” permite determinar diferentes copistas por la particularidad de sus caligrafías, en tanto que identificarlos constituye un paso posterior que es el de asignarles un nombre y apellido asociado a sus características y reconocerlos entre los demás.

En el caso de este trabajo, enfocaremos el análisis en el perfil social de los copistas y su intervención como “mediadores” en el complejo entramado que presentaron las prácticas culturales en su conjunto -y musicales en particular-. Dichas prácticas se desarrollaron en un contexto urbano, en el cual tendremos en cuenta las estrategias de participación y la visibilización que el oficio de músicos-copistas les otorgó a estos sujetos. Para ello, tomaremos en consideración algunas postulaciones teóricas de la sociología francesa en Bernard Lahire (2017)) y Antoine Hennion (2002) así como herramientas metodológicas que proponen la microhistoria y el paradigma indiciario (Ginzburg, 1999) para complementar la lectura del caso propuesto.

Prácticas musicales urbanas (siglos XVIII y XIX)

El contexto del caso que presentamos es el de una urbe pequeña, periférica de los grandes centros de poder político y económico que detentó cierto prestigio cultural durante el siglo XVII y buena parte del XVIII por haber sido asiento de la Catedral del Obispado del Tucumán y sede de la Provincia Jesuítica del Paraguay. Desde el último tercio del siglo XVIII la ciudad de Buenos Aires alcanzó una espectacular preponderancia por el acceso privilegiado al puerto y la fundación del Virreinato del Río de la Plata, al tiempo que Córdoba fue perdiendo la preeminencia que pudo haber ostentado en el pasado. Sin embargo, la ciudad mediterránea mantuvo su posición como encrucijada de caminos que comunicaban los cuatro puntos cardinales del actual territorio argentino y como paso obligado en la ruta hacia Chile desde el puerto de Buenos Aires. Esta ubicación estratégica estableció entre Córdoba y la ciudad porteña una relación compleja y ambivalente, no exenta de tensiones.

En función de estudios desarrollados previamente (Pedrotti 2017; Restiffo 2020; Balaguer y Pedrotti 2021; Pedrotti y Restiffo 2021), haremos algunas referencias a las características de las prácticas musicales, sobre todo religiosas, que tuvieron lugar en espacios periféricos durante el Antiguo Régimen y que, en buena medida, se continuaron hacia el siglo XIX.

La música religiosa responde a las prescripciones del rito religioso y debe ceñirse a disposiciones de largo cuño. Es por esto que en todas las iglesias del orbe católico se utilizaba música para el servicio litúrgico que se encontraba debidamente indicada. A esta música, prescripta para el rito y conformada principalmente por el canto llano, se añadían piezas de polifonía compuestas para acompañar las celebraciones en los distintos momentos y que servían al engrandecimiento del culto. A las obras vocales se les fueron añadiendo, paulatinamente, instrumentos acompañantes.

La capilla musical o capilla de música era la encargada del funcionamiento en las iglesias, monasterios y conventos de las ciudades españolas y americanas durante el Antiguo Régimen y esta práctica se sostuvo, con las modificaciones pertinentes, durante el siglo XIX. Las capillas solían estar conformadas por un organista y un grupo de cantores varones que servían a las funciones religiosas. En virtud de los recursos económicos disponibles, el organista fungía como Maestro de Capilla con exigencia de componer música nueva, ensayarla y velar por el buen desenvolvimiento de las labores del conjunto. En los casos de las capillas mejor dotadas de recursos, la figura de maestro y organista se repartía en dos personas. Como una práctica general, la participación de otros instrumentos, además del órgano, se resolvía con la contratación eventual de ejecutantes externos a la institución.

Para el caso de Córdoba, sede el Obispado del Tucumán entre 1699 y 18063, se han documentado (Pedrotti, 2017; Restiffo, 2020; Balaguer y Pedrotti, 2021) una serie de prácticas musicales religiosas urbanas que dependieron para su desarrollo de una “red de préstamos, vínculos e intercambios” (Pedrotti, 2017, p. 13) que permitieron sostener la decencia y decoro del rito religioso y las ceremonias civiles. El análisis de estas prácticas, caracterizadas para el período colonial, se ha continuado para el siglo XIX en su desenvolvimiento rescatando continuidades, transformaciones y rupturas.

Durante el siglo XIX, en cuyas primeras décadas tienen lugar los procesos revolucionarios que persiguen la independencia de las colonias americanas, estas prácticas musicales tendentes a acompañar y exaltar la devoción de los fieles fueron experimentando modificaciones, pero mantuvieron varias de sus características distintivas. En principio, y siempre para el caso de Córdoba, se sostuvo la dinámica de tipo colaborativa entre las distintas instituciones religiosas y civiles de la ciudad en cuanto a la circulación de los músicos y la música para solemnizar los ritos y celebraciones. Ya desde finales del siglo XIX se hizo evidente la gradual apertura de los templos como entornos no solo aptos para el ejercicio piadoso de los asistentes sino también para la interpretación de música de concierto lo que amplió los espacios de sociabilidad (Balaguer y Pedrotti, 2021).

La principal tarea de los copistas era la de proveer particelle y partituras para la interpretación de la capilla o el conjunto musical para las distintas celebraciones. Es en estos papeles, en sus copias, que han quedado los principales rastros de su paciente accionar.

La documentación propiamente musical con la que contamos para nuestros estudios -salvo por dos libros de música conservados en el Monasterio de Santa Catalina de Sena (Restiffo, 2020)- data de los últimos años del siglo XVIII, copiada en su mayoría en Córdoba. Para el siglo XIX el número de copias de música conservadas (papeles, partituras, particelle) comienza a aumentar considerablemente. Los tres repositorios más importantes relevados hasta el momento son la Colección Musical “Pablo Cabrera” que forma parte de la donación del propio Monseñor Cabrera a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba; el archivo musical del Convento de San Jorge de franciscanos y algunas de las obras manuscritas del archivo del Convento Máximo de San Lorenzo mártir de mercedarios, ambos de la ciudad de Córdoba (Argentina). El caso que presento aquí se enfoca en la actuación de los copistas en los conventos de franciscanos y mercedarios en la ciudad cordobesa durante el siglo XIX. Desde 2013 el Grupo de Musicología Histórica Córdoba (en adelante GMH)4 se encuentra realizando tareas de inventariado, digitalización y catalogación (según normas RISM5) de la documentación musical contenida en los repositorios mencionados.

Copistas para la circulación de la música: un caso de estudio

Tradicionalmente, las instituciones religiosas contaban con empleados (esclavos, criados, sirvientes), entrenados en habilidades musicales, encargados de la copia de la música. La copia tenía como finalidad preservar las piezas y multiplicarlas para que pudieran ser utilizadas en la interpretación durante la realización del rito. Fundamentalmente se debía proveer de su parte a cada uno de los músicos intervinientes, cantores e instrumentistas, por lo que es común encontrar particelle, partes individuales para cada intérprete, de modo que la ejecución se pudiera desarrollar con mayor comodidad. También se conservan partituras de obras completas que, frecuentemente, servían de guía al posible director del conjunto musical.

La acción de copiar música de forma manual (manuscrita) subsistió mucho tiempo después de haberse inventado la imprenta musical y sobre todo fue muy profusa en los ambientes religiosos. La imperiosa demanda de “partes” (particelle) disponibles para el uso de los músicos (cantantes e instrumentistas), así como de música nueva para cada celebración impulsaron y sostuvieron la copia recurrente. Esta situación se torna aún más necesaria en espacios periféricos y con menor disponibilidad de recursos materiales. Se copia aquello que es útil, necesario, se lo copia para que sea multiplicado, preservado y para permitir su circulación. A partir de la interpretación de los testimonios que dejan las copias podemos suponer que se generaron redes de vínculos e intercambios y que a través de los copistas circuló la música y los múltiples significados asociados a ella.

En la larga secuencia de acciones y decisiones en torno a la puesta en acto de una obra musical en espacios sagrados, los copistas suelen quedar casi en el más absoluto anonimato. Sobresale la figura del compositor, la publicación de su obra si ocurre, los cantantes e instrumentistas comprometidos en su ejecución y las distintas expresiones de la pieza compuesta de manera prescriptiva y con indicación de ejecución en una función determinada. Los copistas habrán sido solo un engranaje más de esa larga cadena de acciones.

Del análisis de la documentación hemos podido reconocer, con nombre y apellido, a algunos de estos amanuenses especializados y bosquejar ciertas líneas sobre su trayectoria vital. Nos detendremos en el análisis de la presencia y labor de estos copistas que han firmado sus copias y dejaremos para futuras investigaciones a quienes no han manifestado su identidad. Vale aclarar que los estudios que se realizan en torno a estos individuos suelen ir ligados al estricto cotejo caligráfico de sus trazos lo que permite, entre otras cosas, datar los materiales documentales, establecer periodizaciones, determinar rasgos estilísticos y procedencias de las piezas. Para este artículo nos interesará el estudio de estos personajes en tanto mediadores privilegiados del proceso de producción, enseñanza, difusión, circulación y puesta en acto de la música religiosa. El análisis e interpretación documental se centrará en rescatarlos del fárrago de los papeles viejos para devolverlos en su función principal: mediadores especializados en el entramado que posibilitó el desarrollo de prácticas musicales en una pequeña ciudad mediterránea en los confines del sur de América durante el siglo XIX.

Es importante remarcar que rastrear estas presencias suele ser, muchas veces, una tarea infructuosa, sembrada de obstáculos. Los copistas aparecen en los documentos de manera esporádica, sus rastros son escurridizos, lábiles, borrosos. Estos personajes llegan a nosotros a través de sus propios trazos en los papeles de música. En algunos de los casos, los más afortunados para la investigación musicológica, ellos mismos han dejado sus nombres en los documentos y nos han permitido, así, colegir una serie de características del propio funcionamiento de su labor. La primera identificación que podemos realizar de la tarea de los copistas es a través de la mención de su nombre en los papeles de música propiamente dichos. En muchas oportunidades estas referencias suelen cruzarse e interrelacionarse con las menciones de estos individuos en otros registros.

Con la intención de delinear trazos de las biografías de los copistas apelé al análisis de todos los elementos que remitieran a sus trayectorias vitales en los documentos relacionados con su actuación: Registros de nacimiento, bautismo, matrimonios y defunciones; Libros de gastos de las instituciones religiosas donde, con mayor o menor cuidado, se consignaban los pagos a los músicos y otros sirvientes; Censos realizados para todo el territorio y que permiten dar cuenta de ciertos rasgos de autopercepción de los sujetos estudiados6. Vale aclarar que para identificarlos como copistas se ha recurrido a la mención de esta función en los papeles de música, en las propias copias. En los Libros de Gastos la tarea de copia no se registra con un pago asignado como sí ocurre con los intérpretes, cantores e instrumentistas. Es probable que la labor de copia haya estado incluida como parte del rol de “músicos” que cumplían en la institución y por la que percibían un monto determinado de dinero.

El repertorio que se copiaba para uso de las instituciones religiosas cordobesas estaba constituido en su mayoría por música sacra de compositores europeos con alguna presencia de músicos locales7. También hemos identificado, en menor cantidad, arreglos de arias de ópera o música instrumental de concierto.

Los copistas detectados se detallan en el cuadro 1. El criterio de ordenamiento ha sido cronológico, de acuerdo con la fecha de nacimiento probable o documentada:

Cuadro 1 Copistas en Córdoba (Argentina), siglo XIX

Fuente: los datos para este cuadro han sido extraídos de la documentación revisada que se conserva en el Convento de Franciscanos de Córdoba (ACFC), de los censos nacionales consultados (1869 y 1895) y de la base de datos de familysearch.org

Además, en la documentación que hemos relevado, aparecen manos de otros copistas que utilizan las iniciales de sus nombres y apellidos para identificarse, por lo que la búsqueda de datos se torna infructuosa en muchas oportunidades. Se trata de PNP y J. A. y T. de quienes no poseemos ninguna información salvo por los rastros que dejaron en sus copias8.

Me detendré brevemente en los datos que he recabado de cada uno para presentar un panorama general de su actuación y establecer algunas características de sus dinámicas de funcionamiento (cuadro 1).

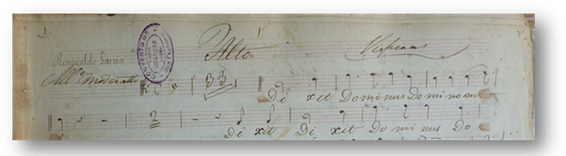

Romualdo García aparece mencionado por su propia mano en las copias de varias obras que realizó para el Convento de San Jorge de Franciscanos. Sin embargo, no hay más menciones a su persona en otros documentos como, por ejemplo, libros de gastos. De los registros de defunciones9 hemos podido saber que falleció en Córdoba, dejando viuda a Ramona Acosta, que en su funeral se hizo un responso con “oficio menor rezado” y se lo sepultó en el cementerio público. Estas escuetas noticias nos permiten trazar los rasgos de una persona que vivía de su trabajo como sirviente, ya fuera esclavo o liberto, puesto que había nacido a fines del siglo XVIII, pero que se distinguía en la trama social por su oficio especializado. Una característica particular de sus copias es que utilizaba siempre un formato apaisado para realizarlas; sus rasgos caligráficos son claros y precisos y prácticamente no se detectan correcciones o enmiendas en su trabajo. Entre las obras copiadas por García se cuentan piezas del músico porteño Juan Pedro Esnaola (1808-1878) considerado el primer compositor argentino, tal el caso de la particella de Alto de las Vísperas (Imagen 1) que se reproduce a continuación.

Fuente: Archivo del Convento Franciscano de Córdoba (ACFC).

Imagen 1 Copia de la particella de Alto de los Salmos de Vísperas de Juan Pedro Esnaola (ca. 1828) realizada por Romualdo García

La documentación referida a Tomás Perafán es mucho más rica y profusa. Sabemos que nació en 1827, varios años después de la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres10, y desde pequeño sirvió como violinista y cantor en el convento de mercedarios de la ciudad donde su labor era muy requerida. Hemos hallado copias musicales de su mano en el convento franciscano y en la Colección Musical “Pablo Cabrera”. En el censo de 1869, cuando contaba 40 años de edad, declaró su profesión de músico y su matrimonio con Hildebranda Ruiz. Además, Perafán ejerció como maestro de música entre los sirvientes de La Merced y en el convento de San Francisco, labores por las que periódicamente recibía emolumentos según consta en los Libros de Gastos de la casa franciscana11. El músico falleció en Villa Dolores, población próxima a la ciudad de Córdoba, el 8 de noviembre de 187512. Su actuación fue ampliamente valorada en el ámbito musical cordobés, tal como se puede constatar en las palabras del corista mercedario fray Bernardino Toledo quien, en la despedida a Perafán describe el boato con que se realizó la ceremonia:

El 7 de noviembre falleció el grande i famoso músico don Tomás Perafán en la Villa del Rosario (…). Sus funerales fueron el 13 de noviembre en nuestra iglesia; hubo grande i crecida orquesta y cantores; baste decir que sus funerales estuvieron solemnísimos cuales correspondían a uno de los músicos de Córdoba que por mucho tiempo pararía bandera13.

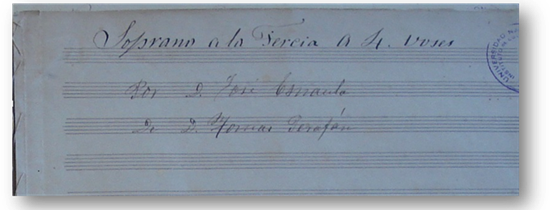

Perafán también tuvo a su cargo la copia de piezas de Esnaola lo que demuestra la relevancia que tuvieron las obras de este compositor porteño para la orden franciscana. La presencia de juegos de particelle (en la imagen 2 se muestra la portada del cuadernillo de soprano de la Tercia a 4 voces y orquesta de Esnaola) de estas obras es indicación casi inequívoca de su ejecución al servicio del rito religioso.

Fuente: Fondo Musical “Pablo Cabrera” (UNC).

Imagen 2 Copia de la particella de Soprano de la Tercia a 4 voces y orquesta de Juan Pedro Esnaola realizada por Tomás Perafán

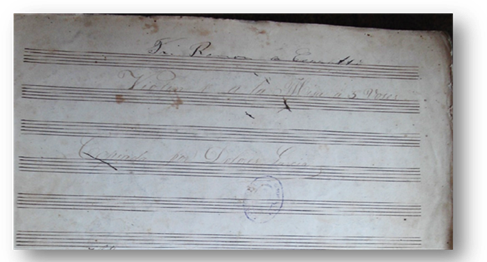

Pedro Nolasco Palacios nació en 1839 y era hijo del organista del convento de la Merced José Asencio Palacios. Según la documentación a la que hemos tenido acceso, Pedro comenzó a servir en tareas relacionadas con la interpretación de música por lo menos desde 185114. Sus copias se localizan con relativa facilidad puesto que este copista utilizaba una rúbrica particular (imagen 3) que permitía su inmediata identificación. Es el autor de muchas de las copias conservadas tanto en el archivo franciscano como en la Colección Musical Cabrera y se han hallado copias de su mano en el convento franciscano de Buenos Aires (Pedrotti, 2021). A juzgar por los datos contenidos en los Libros de Gastos del convento mercedario, Palacios también se desempeñaba como cantor e instrumentista (Furlani, 2003).

Fuente: Archivo del Convento Franciscano de Córdoba (ACFC).

Imagen 3 Rúbrica de Pedro Nolasco Palacios en la particella de trombón de la Tercia a 4 voces y orquesta de Juan Pedro Esnaola

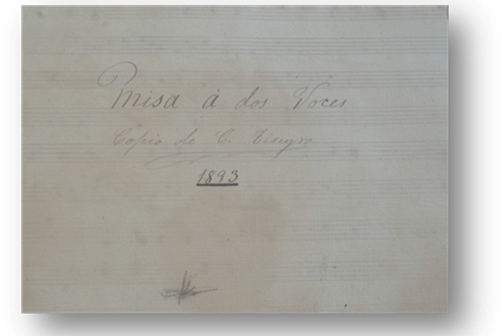

El nombre de Dolores García aparece, hasta el momento, solo en las copias de una Misa a 3 voces de Fray Ramón Cerrutti (o Cerruti) entre los papeles de música del convento franciscano. Resulta muy llamativa la presencia de una figura femenina desempeñando labores de amanuense en una institución religiosa masculina. En el registro que provee el Censo de 186915 hallamos a Doleres (sic por Dolores) García de 25 años (nacida en 1844) que declaró ser Maestra de Escuela como profesión u oficio16. Resulta interesante el dato particular puesto que nos permite inferir sus conocimientos de lectoescritura y habilidades para los oficios caligráficos. Posiblemente se haya empleado como copista en el convento franciscano además de sus tareas como docente. Desconocemos otros datos relacionados con su presencia, pero seguiremos atentos a cualquier rastro. Por falta de evidencia al respecto no hemos podido establecer, aún, alguna relación de parentesco entre los copistas apellidados García, aunque se trata, claramente, de un patronímico muy común en esta región geográfica. En la imagen 4 podemos observar los débiles rastros de tinta de la mano de la copista quien expresamente indica “copiada por Dolores García”, volviendo indeleble su intervención al respecto.

Fuente: Archivo del Convento Franciscano de Córdoba (ACFC)

Imagen 4 Copia de la particella de violín 1° de la Misa a 3 voces de Fray Ramón Cerrutti realizada por Dolores García

El más joven de todos los copistas que integran este caso fue Cristóbal Tiseyra quien se desempeñó como organista y amanuense principalmente en el convento mercedario y también cumplió tareas de ejecución musical por un breve período en la casa franciscana17. La organización de las funciones musicales de la Merced recaía en la figura de Tiseyra y fue muy apreciado por el Monseñor Pablo Cabrera, responsable de la reunión de los documentos que componen la colección que lleva su nombre y se custodia en la Universidad Nacional de Córdoba. En retribución a su impecable labor de organista los mercedarios otorgaron a Cristóbal una casa próxima al convento lo que le permitía realizar sus tareas con mayor comodidad. El mismo Monseñor Cabrera fue quien, a la muerte de Tiseyra, redactó unas líneas a manera de obituario que bosquejan una semblanza de su persona:

Las dos virtudes geniales de su espíritu, la fortaleza y la mansedumbre cristianas, dulcius melle, fortius leone, esplendieron sus fulgores extraordinarios en la hora postrera. Días antes, en la noche de Navidad, haciendo un esfuerzo supremo, propio de su voluntad de hierro, y sobre todo de su piedad y fervor, se le había visto abandonar el lecho y trasladarse penosamente al coro de la Merced, para acompañar los divinos oficios al son de su predilecto instrumento. La Natividad de Cristo había preludiado el nacimiento de aquel justo para la vida de la eternidad. ¡Resurrectio et vita!18.

El copista estuvo casado con Rosario Sueldo y falleció en los albores de 1905. No hay datos particulares de la ceremonia correspondiente a su entierro, sólo que se realizó en el cementerio “San Jerónimo”, sitio público de enterramiento de la ciudad19.

Cristóbal Tiseyra es, hasta el momento de la realización de nuestras investigaciones, el copista más representado en cantidad de copias realizadas en los repositorios que conforman el corpus de estudio. En la imagen 5 puede verse el resultado de una de sus numerosas intervenciones como copista.

Fuente: Fondo Musical “Pablo Cabrera” (UNC)

Imagen 5 Copia de la partitura de una Misa a 2 voces, anónima, realizada por Cristóbal Tiseyra. Fecha de copia: 1893

Bernard Lahire (2017) se pregunta en sus investigaciones acerca de las razones que llevan a los individuos a hacer lo que hacen, decir lo que dicen y pensar lo que piensan, y propone como respuesta un modo de abordar las “prácticas” (hacer, decir, pensar) como una conjunción de un “pasado incorporado” añadido a un “contexto presente de acción” (Lahire, 2017, p. 2). Según el sociólogo,

En todas las sociedades humanas se articulan disposiciones y competencias (productos de la frecuentación más o menos duradera de las diferentes formas de vida social y, a la vez, productos de una socialización implícita o de aprendizajes intencionales) y “contextos de acción” cuya naturaleza varía según el tipo de sociedad y en el seno mismo de una determinada sociedad (Lahire, 2017, p. 6, el resaltado es mío).

En las palabras de Lahire reconocemos tanto una disposición personal o grupal interpretada desde su interrelación con las características distintivas del contexto interactuando en la determinación de las prácticas. Las habilidades se adquieren y desarrollan en un entorno social y cultural que a la vez se sostiene en dichas disposiciones.

La práctica de copiar supone la incorporación de un pasado de conocimiento, entrenamiento y desarrollo de habilidades por parte de los copistas en un contexto determinado de acción: la necesidad de contar con soportes materiales para la interpretación musical destinada a la solemnización del culto divino. Esta incorporación de un pasado de conocimiento es, a la vez, la apropiación de un conocimiento externo y ajeno que, en las lógicas de dominación suele estar representada por el sector hegemónico. Además, el contexto de las prácticas también debe ser incorporado y reconocido para poder desplegar las habilidades adquiridas.

Los responsables de las copias multiplican el material existente, lo vuelven disponible para su ejecución y muchas veces participan de la puesta “en acto” de la música misma. En los casos de Perafán y Tiseyra, se ha documentado su participación como intérpretes y maestros de música, además de copistas, en las instituciones a las que fueron convocados para desarrollar sus tareas (Balaguer y Pedrotti, 2021). Se han rescatado menciones que permiten suponer que Tiseyra aprendió el oficio de músico, y quizá también el de copista, del propio Perafán (Toledo, 1875, p. 250). Esta modalidad de aprendizaje y transmisión de conocimientos fue bastante común desde épocas coloniales y se mantuvo como una pervivencia durante el siglo XIX.

Los copistas como mediadores culturales: una lectura posible

Una vez presentados los sujetos históricos en sus trayectorias vitales y sus condiciones socio-históricas de emergencia, retomamos los cuestionamientos iniciales: ¿qué dimensiones particulares del concepto de passeur culturel permiten iluminar la presencia de estos sujetos, así como el conjunto de prácticas por ellos desarrolladas y sus formas de vinculación con el contexto? ¿Cómo entender la agencia que les cupo, si es que hubo alguna, en las distintas mediaciones con que sostuvieron el desarrollo de prácticas musicales religiosas urbanas en el siglo XIX?

De acuerdo con Simón Palominos Mandiola (2014, p. 43) “(…) la posición de intermediario cultural no es uniforme, sino que se estratifica de acuerdo con su correspondencia con las distintas esferas sociales en las que el individuo y los grupos se desenvuelven”. El investigador agrega más adelante (p. 48), “El mediador cultural (…) es una nube de posiciones en la estructura social; algunas con mayor correspondencia con la hegemonía, otras alejadas de ella, pero siempre manteniendo el contacto”. En el caso particular de los copistas podemos advertir, sin dudas, esta “nube de posiciones” en la que se encuentran ya que sus mediaciones propician varias acciones en función del desarrollo de las prácticas: copiar, pero también enseñar, ejecutar, proveer del boato particular con que la música solemniza el rito religioso.

Esta fluidez y cierta ubicuidad está habilitada por la previa adquisición de un código específico (el de la lectoescritura musical) que les permite insertarse en estos espacios “liminales” y alcanzar ciertos ámbitos de agencia sobre uno de los aspectos materiales de la música como son los papeles, las partituras, las particelle. Pero los copistas, o algunos de ellos según hemos podido documentar, no sólo copian, también tocan, enseñan y dirigen. Estas acciones suponen, además de un pasado interiorizado y el ejercicio de una serie de prácticas, el conocimiento de diversos códigos que enumeramos sin pretender agotarlos. Primero, el conjunto de acciones determinadas para el rito litúrgico para el cual la música está prescripta; segundo, el manejo del latín para el satisfactorio cumplimiento de las funciones religiosas puesto que se trata de repertorio vocal en su gran mayoría; tercero, el conocimiento específico para las tareas de copia y, cuarto, el desarrollo y entrenamiento en la ejecución instrumental y vocal.

Para analizar el perfil social de los individuos empleados como copistas por las instituciones religiosas apelamos a algunas dimensiones de lectura propuestas por Lucas Rebagliati (2014) para un caso que comparte algunos elementos con el que exponemos aquí. En función de establecer la condición socio-étnica de habitantes de Buenos Aires en el paso del Antiguo Régimen a las primeras décadas independientes, el historiador propone, “(p)ara hacer esta clasificación general y tentativa, tomamos en cuenta el nivel de prestigio y arraigo social, el alfabetismo, la ocupación desempeñada y la posesión o no de bienes” (Rebagliati, 2014, p. 17). Consideramos esta propuesta muy apta para poder dar cuenta del perfil social de los amanuenses cordobeses y su posible asignación a un estamento o grupo.

Todos los sujetos indicados como copistas de los conventos cordobeses que se incluyen en este caso fueron personas alfabetizadas, reconocidos tanto por ellos mismos como por el entorno sociocultural por su condición de músicos habida cuenta del modo en que declararon su “Profesión, oficio, ocupación o medio de vida”20 en los censos consultados. Además, podemos inferir su nivel de prestigio social por las menciones a su presencia en el contexto urbano, por la frecuencia en que eran requeridos por las distintas instituciones religiosas para desarrollar sus tareas y por los testimonios que hemos documentado a la muerte de alguno de ellos.

De los modos de funcionamiento de ciertas prácticas heredadas de tiempos coloniales, hemos mencionado la conformación de redes de cooperación entre instituciones, grupos y personas de las cuales los copistas no fueron ajenos. De todos modos, estos escribas no se organizaron oficialmente en alguna de las modalidades asociativas presentes del siglo XIX como fue el caso de los gremios.

El establecimiento de gremios en la ciudad de Córdoba fue bastante tardío y tuvo lugar durante la Gobernación Intendencia del Marqués Rafael de Sobremonte (1783-1797). Los primeros ocho grupos autorizados por el Cabildo Secular a funcionar como gremios fueron los plateros, sastres, herreros, carpinteros, pintores, albañiles, zapateros y barberos. Los músicos se asociaron primero a los pintores; entre 1810 y 1812 se separaron para formar su propio gremio (Moyano, 1986). Las indicaciones de la presencia de un gremio de músicos llegan sólo hasta 1813; después de esa fecha no se registran elecciones de maestros mayores ni menciones al mismo, por lo que suponemos que debe haberse disuelto (Pedrotti, 2017).

El punto de confluencia de los copistas cordobeses estuvo dado, suponemos, por las instituciones que los acogían (mercedarios y franciscanos principalmente) y la integración de algunos de ellos como miembros de la Venerable Orden Tercera de la Merced. Esta última institución requiere aún de análisis de material de archivo que aporte nuevos datos a la investigación.

Por otra parte, en las acciones realizadas por los copistas aparecen ciertos intersticios por los que se cuelan las posibilidades de agencia de estos “mediadores” reconocidas en la especificidad de sus conocimientos y habilidades en el marco de una red de vínculos entre las instituciones religiosas y civiles. ¿Entre qué median estos sujetos? En primer lugar, los amanuenses copiaban para multiplicar voces e instrumentos por lo que producían mediaciones entre obras e intérpretes; en segundo lugar, entre el rito y las formas de devoción de una comunidad donde la música estaba asociada a la solemnización de los ritos de piedad; tercero, entre las mismas instituciones al posibilitar la circulación de sus saberes y habilidades entre ellas y desplegar una cierta plasticidad que les permitía atravesar las distintas lógicas de funcionamiento de cada fundación religiosa. También, se producían mediaciones entre un conocimiento de aplicación práctica (canto, ejecución) y una comunidad que lo aprendía. A partir de las fuentes documentales reconocemos que dicha comunidad se conformaba de manera heterónoma si tomamos en cuenta el caso particular de Perafán quien se encargó de la enseñanza de frailes mercedarios y franciscanos y, en particular, de instruir a uno de sus sucesores en el oficio, Cristóbal Tiseyra.

Sobre el final de este trabajo se hace necesario mencionar a uno de los referentes más próximos en el tiempo en la postulación y el análisis de las mediaciones que requiere la puesta en acto de la música. El sociólogo francés Antoine Hennion invita a pensar a la música como una “teoría de las mediaciones” (Hennion, 2002: 17), como el arte privilegiado que posibilita entender y analizar las múltiples intervenciones e interrelaciones que posibilitan el hecho musical mismo. En palabras del investigador,

La idea consiste […] en abrir en muchos puntos las costuras del tejido musical para ver cómo se deshacen, y rehacen en cada uno de esos puntos mediatos los innumerables pequeños vínculos que mantienen unidos a la música y los músicos, pasando por la captura de las mentes y el adiestramiento de los cuerpos, la edificación de las instituciones y la fijación de las cosas (Hennion, 2002, p. 312, el resaltado es mío).

Reconstruir la historia es volver a entrelazar las hebras para hacer reaparecer la trama y distinguir los hilos que la conforman y sostienen. Es en este sentido que la labor de los copistas puede entenderse como una mediación posible.

A manera de cierre

Hemos discurrido hasta aquí sobre los agentes responsables de la existencia de copias de música. La figura del copista puede entenderse, entonces, como la de un mediador en el desarrollo de las prácticas musicales y la copia, su estrategia privilegiada. Estos escribas desplegaron las habilidades necesarias, las disposiciones para actuar sobre una situación determinada en un contexto dado, lo que les otorgó visibilidad y cierto sentido de “agencia” en el desenvolvimiento de prácticas culturales situadas. La decisión de qué música es necesario copiar, cuándo y para qué no competía, en ningún sentido, a los copistas, sino que era realizada por los encargados de la música en la institución. La tarea de los amanuenses permitió la preservación y transmisión de la música a partir de la consecución de una labor encomendada.

A partir de las premisas sobre el paradigma indiciario postuladas por Carlo Ginzburg (1999) emprendimos este trabajo siguiendo huellas borrosas, casi imperceptibles a veces, trazos en papeles viejos guardados en archivos, a través de las cuales intentamos reconstruir prácticas culturales, sociales y situadas. La documentación, en su materialidad, deja entrever, sutil y esporádicamente, casi como un desgarro en la hoja, relaciones de conocimiento, intercambio y reconocimiento entre los distintos copistas y su entorno de acción. En esas formas difusas el rastro menos aprehensible ha sido, en toda la investigación, el de una copista mujer. Aún con muy escasa evidencia documental consideramos que su caso no fue en ninguna medida el único y la dirección futura de las pesquisas debe enfocarse al respecto.

Esta propuesta abre un espacio para seguir profundizando en la multiplicidad de sentidos del concepto de “mediadores culturales” y nos permite enriquecer la lectura del caso presentado. Es posible explicar una sociedad a partir de sus prácticas musicales puesto que éstas siempre son prácticas sociales y situadas que en una especie de espiral infinito dan cuenta de lo social, así como lo social traduce / transluce la existencia de esas prácticas.

Para concluir, retomamos la cita invocada para el título de este trabajo en las proverbiales palabras del poeta español. Los copistas son los que pasan, pasan casi sin rastro, inmersos en la propia trama que ellos constituyen. Ellos pasan, pero haciendo camino y dejando pistas de su andar, dejando tras de sí eso que permanece frente al tiempo. Sus huellas, deliberadas o no, son las que hoy nos permiten explicar una sociedad determinada a partir de sus prácticas culturales y reconstruir, casi artesanalmente, nuestros propios pasados históricos.