Introducción

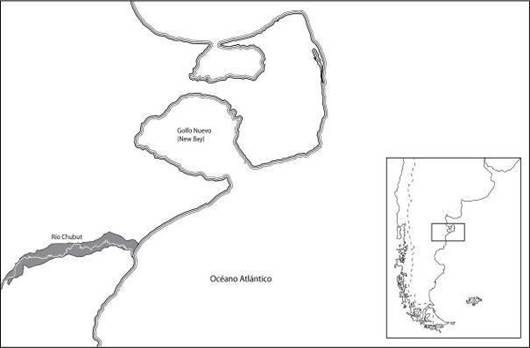

El presente artículo da cuenta de las implicancias socio-políticas del desarrollo del riego en el Valle Inferior del río Chubut (VIRCH), tal como fue inicialmente puesto en práctica por colonos galeses y luego por una gestión estatal que incluyó obras de mayor envergadura como el Dique Florentino Ameghino. (Figura 1) En este apartado introductorio, importará dar cuenta de los marcos problemáticos en los que se inscribirá el trabajo, lo que permitirá entender el tipo de indagación que se desarrollará y los objetivos que se perseguirán.

Un primer marco lo define el cruce entre inmigración, colonización y territorio. El VIRCH experimentó un proceso de profunda transformación a partir de la racionalización y explotación agrícola desde que en 1865 comenzaron a asentarse grupos de inmigrantes provenientes de Gales (Gran Bretaña). La Colonia Chubut fue la primera colonia agrícola habitada por inmigrantes en la Patagonia, región en la que estos dispositivos de control territorial fueron menos frecuentes que en otras regiones argentinas como la pampeana.

A fines del siglo XIX, los primeros relevamientos de las colonias agrícolas argentinas dieron cuenta de dos tipos de transformaciones, una tecnológica y productiva, y la otra social y cultural. De alguna manera, esas serían las claves que, a grandes rasgos, transitarían aquellos que historiaron la colonización agrícola. La primera fue la que tendió a adoptar la historia agraria. Dentro de un relato relativamente lineal de la expansión agrícola -especialmente pampeana- las colonias aparecen como un factor que propende a la valorización, tecnificación y accesibilidad de las “nuevas” tierras. (Barsky y Gelman, 2005, pp. 126-129). En este sentido, y a pesar de los diferentes tipos de colonias y del distinto origen de los grupos que las poblaron, las eventuales diferencias entre los asentamientos tienden a disolverse en el relato de esa expansión.

La otra vía fue la que transitó desde la década de 1970 una renovada historia política que tematizó el conflicto. Alejándose de la elogiosa consideración de las condiciones del país receptor como “crisol de razas”, los investigadores se concentraron en “la persistencia y recreación de lazos étnicos animadores de sub-culturas comunitarias” (Armus, 1986, p. 431) y eventualmente en las tensiones políticas que se desprendían de esa persistencia (Gallo, 1984). Como parte de un clima de creciente relativismo cultural, los sujetos recibirieron la atención de los estudios migratorios, ponderándose su protagonismo por sobre las condiciones estructurales, inicialmente consideradas como determinantes. Así, los inmigrantes comenzaron a ser pensados “no como masas inertes arrastradas por las fluctuaciones del capitalismo (…) sino como sujetos activos capaces de formular estrategias de adaptación y supervivencia en contextos de cambios macro-estructurales” (Devoto, 1988, p. 105). Este reconocimiento habilita interrogar sobre prácticas y representaciones propias de estos grupos. Al mismo tiempo, invita a poner en relación las dimensiones socio-políticas y culturales de los inmigrantes con las transformaciones materiales del territorio, cuestiones que para muchos historiadores han tendido a correr por andariveles separados.

La historiografía de la colonización galesa, a ambos lados del Atlántico, ha tendido a pasar por alto que el proyecto de creación de una especie de nueva Gales en la Patagonia alcanzó, durante un tiempo, cierto viso de realidad sólo a partir del control sobre el territorio y sobre los medios de producción. Por ello, muchas particularidades materiales, técnicas y políticas de lo que significó asentarse en la Patagonia, no han sido estudiadas en detalle1.

Se parte entonces aquí de la hipótesis de que los galeses ejercieron cierto control sobre la organización del valle del Chubut, más allá de las directrices marcadas por el Estado argentino. Si bien es cierto que los colonos adhirieron a los principios sobre los que se fundaba toda una política territorial que los concebía como los “agentes de la civilización”, ello no impidió que, a partir de prácticas e ideas específicas, esos inmigrantes se apartaran de esas directrices y que surgieran conflictos en virtud de ese distanciamiento2. En definitiva, el presente artículo busca poner en foco la conformación del sistema de irrigación iniciado por los galeses, para indagar en las vinculaciones entre la construcción y gestión de ese sistema y la ingeniería societaria conformada por los colonos. Interesará, para ello, tener en cuenta una institucionalidad en un sentido amplio, que incluya las esferas sociales, políticas y religiosas. Y, al mismo tiempo, considerar la relación de esas instituciones con las leyes y los representantes del Estado argentino. Para ello, interesará dar cuenta de cómo ciertas características sociales, culturales y religiosas de los colonos gravitaron sobre el tipo de gestión del riego que pusieron en práctica. Importa reconocer, en definitiva, qué especificidad propiamente galesa permite entender ese tipo de gestión implementada en el VIRCH.

Un segundo marco en el que se inscribe este trabajo pone en relación agua y sociedad. Como parte de un enfoque hidro-social, se concibe la circulación del agua como un proceso físico y social combinado, reconociendo que en el desarrollo de las infraestructuras que garantizan esa circulación se articulan de manera inextricable ambiente y sociedad (Swyngedouw, 2009, p. 56). Así, en la construcción y funcionamiento de una infraestructura hidráulica se imbrican lo socio-político con las condiciones ambientales y posibilidades técnicas. Se pretende historizar aquí esa relación, identificando modos de concebir y utilizar el agua que pueden entenderse como paradigmas3. Las transformaciones hidro-sociales están atravesadas por relaciones de poder y son, por lo tanto, eje de conflictos, por lo que importa identificar actores sociales y reconocer argumentos y discursos que participan y motorizan las disputas.

Históricamente, los estados nacionales han sido actores centrales en el control y gestión del agua, y existe toda una tradición de estudios que vincula la formación de las estructuras estatales con la sistematización y control propios de la administración del riego, no sólo el referencial trabajo de Witfogel (1957) sobre el despotismo oriental, sino otros más recientes como el de Worster que vincula la racionalización y aprovechamiento del recurso hídrico con la conformación de las tecnocracias locales (Worster, 1985). En definitiva, estas referencias teóricas vinculan la gestión de un recurso clave como el agua con la conformación de estructuras de poder en distintas escalas.

La consideración, en primer lugar, de la escala local exige poner a la estructura administrativa del riego en el contexto político de la colonia Chubut, cuyo origen estuvo marcado por claras aspiraciones de refundación nacional y cuyo aislamiento inicial favoreció el surgimiento de órganos de gobierno local orientados a llevar a cabo esas aspiraciones. Importa destacar el papel desempeñado por el Cyngor (en galés: consejo), órgano con poderes legislativos y ejecutivos cuyos miembros se elegían democráticamente. El Cyngor aspiró a controlar el territorio de todo el VIRCH y funcionó como tal hasta que en 1886 fue convertido en un concejo municipal con sede en el pueblo de Gaiman.

La consideración, en segundo lugar, de la escala nacional implica indagar cómo la institucionalidad del riego, tal como la definieron los colonos, entró en relación con la legislación argentina a partir de la presencia cada vez más destacada de los representantes del estado central en el VIRCH. Dado que a nivel nacional los marcos normativos para el riego aparecen tardíamente en relación con experiencias de gestión del riego que ya se encontraban consolidadas, la consideración de la escala nacional abre la posibilidad de explorar una perspectiva comparativa4. La comparación obvia es con la región de Cuyo, donde, al igual que en el valle del Chubut, la organización social del riego antecedió la puesta en vigencia de leyes nacionales en la materia. Por las profundas implicancias políticas y culturales que ello tuvo, se ha hablado para las provincias de Mendoza y San Juan de la existencia de “sociedades hídricas”. En la primera “la consolidación del Estado provincial se hizo de la mano de la formalización de una determinada distribución del agua” (Escolar, Martín, Rojas, et al., 2012, p. 81); en la segunda, los departamentos en los que se divide el territorio provincial “se ordenaron tomando como base el ordenamiento realizado por el gobierno para el riego” (Genini, 2000, p. 2).

Como parte de este enfoque hidro-social, interesa trascender y desmontar la polaridad natural-artificial y reconocer la agencialidad del agua. Así, el río puede considerarse como un actor central para entender no sólo el modo en que se resolvió el problema de la irrigación sino también las instituciones formadas por los galeses, y la legislación y las prácticas asociadas a su funcionamiento. El riego constituye, entonces, una oportunidad para explorar hasta qué punto la del valle del Chubut es una historia hidro-social por medio de la cual el agua y la sociedad se modelan mutuamente a través del tiempo, lo que tiene un correlato espacial bien concreto que puede ser estudiado (Linton y Budds, 2014, p. 179).

Un último y necesario encuadre pone en foco a los objetos que integran la infraestructura hidráulica y a la función simbólica que desempeñan. Además de su función técnica, es necesario entender también su rol significante para descubrir de qué manera esos objetos interpelan y constituyen a los sujetos. (Larkin, 2013, p. 329). De hecho, y en distintos grados, la dimensión poética de las infraestructuras puede estar íntimamente relacionada con la dimensión técnico-política y por otro lado habilita la exploración de una perspectiva paisajística. La vigencia de tal o cual paradigma en la gestión de un recurso como el agua puede ser explicado también desde el afecto que son capaces de movilizar obras tales como puentes o diques, o las que determinan la forma de sus entornos (Williams, 2018, p. 198). La indagación desarrollada en el presente artículo pretende no quedar al margen de la consideración de esta dimensión poética y de sus usos.

Reconocimiento del territorio e ingeniería societaria en la consolidación del riego en el VIRCH

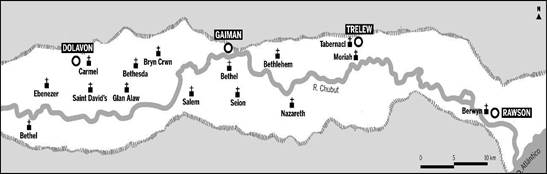

Confrontados con un régimen de lluvias de apenas 200mm anuales -insuficiente para sustentar la mayoría de los cultivos- los primeros colonos debieron redefinir el concepto de agricultura tal como la conocían en Gales. Lewis Jones, uno de los principales líderes de la colonia era claro al respecto: el arte agrícola local se diferenciaba totalmente del de Gales y esa diferencia estribaba en la irrigación (Jones, 1993, p. 189) (Figura 2). Como bien lo reconocía Jones, el riego había sido “la llave de todas las dificultades” (Jones, 1993, p. 180) y lo que aseguró la permanencia de los galeses en Chubut. Gavirati ha demostrado que hasta que no fue resuelto el enigma de la irrigación -tal como la llamó en su momento William Casnodyn Rhys5-, el sustento económico de los colonos dependió más de los productos intercambiados con las tribus indígenas que de la existencia de una producción agrícola propia (Gavirati, 2017, pp. 301-307). Además, el desarrollo del riego permitió no sólo practicar una agricultura diversificada, sino también radicar una población de cierta densidad y, al mismo tiempo, uniformemente distribuida a lo largo de todo el valle, un verdadero Bro Gymraeg6 con sus casas campestres y sus capillas.

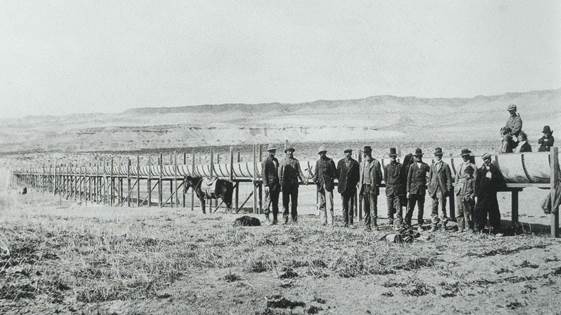

Fuente: Archivo Museo Histórico Regional de Gaiman, Chubut

Figura 2 E. J. Jones, Conducto de riego, ca 1920

La del riego fue una historia de prueba y error en la que debe reconocerse no sólo la tenacidad e inventiva de los colonos, sino también el modo en que el río se comportaba. De algún modo, fueron los desbordes del Chubut los primeros indicios que se tuvieron acerca de la posibilidad del riego. Por eso las áreas cultivadas durante los primeros años fueron los recodos que cerca del pueblo de Rawson describía el curso del río, áreas que tenían más chances de inundarse (Figura 3). Durante estos primeros años, no todos los colonos se asentaron en las chacras que les habían sido concedidas, permaneciendo muchos de ellos en Rawson desde donde se trasladaban a algunas de las chacras y a los mencionados recodos para trabajar la tierra. De hecho, el Cyngor implementó entre 1872 y 1874 un sistema de arriendo de la tierra de tres diferentes recodos.

Fuente: Archivo Museo Històrico Regional de Gaiman, Chubut

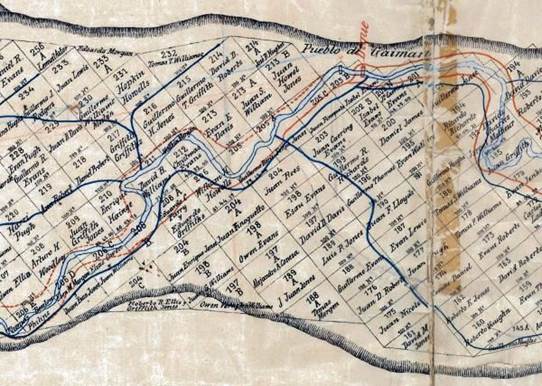

Figura 3 Fragmento del mapa del valle del Chubut de Tomás Dodds (1876), mostrando los recodos al oeste de Rawson

Es conocida la historia del “descubrimiento” del riego por parte de Aaron Jenkins en 1867 (Matthews, 1992, p. 55). Sin embargo, el verdadero descubrimiento de Jenkins parece haber consistido en la comprobación de que no sólo la tierra de los recodos era buena para la agricultura sino también la tierra negra que formaba gran parte del piso del valle (MacDonald, 2004, p. 47).

En definitiva, la posibilidad de que los colonos estuvieran distribuidos en sus respectivas chacras, tal como se desprendía de un trazado cuadricular cuya primera versión fue delineada por el agrimensor Díaz en 1865, no fue practicable hasta que un sistema de irrigación permitió llevar agua a cada una de esas chacras. Según Lewis Jones, en 1871, se comprendió la necesidad “de construir canales generales de capacidad suficiente” para lograr ese objetivo (Jones, 1993, p. 116).

Sin embargo, hubo dilaciones en el proceso de subdivisión y distribución de la tierra, especialmente para aquellos que habían llegado con posterioridad a la década de 1860. Dichos conflictos complicaron y retrasaron el proceso de ocupación del valle. Abraham Matthews señala que hacia 1881 se habían ocupado la mayoría de las chacras mensuradas (Matthews, 1992, p. 91). Esto se corresponde con los conflictivos cinco años en los que actuó la Comisión de Tierras y en los que la legislación fue modificada en un proceso que se inició con la mensura de 1876. Al mismo tiempo, este fue un periodo marcado por la lucha por el gobierno municipal o, para decirlo de otro modo, por el reconocimiento de la legitimidad del Cyngor dentro de la legislación argentina.

Como sucedió en el terreno de la legislación, el de la irrigación atravesó un largo proceso de experimentación. Si bien los proyectos para construir un canal principal se remontan a 1872, cuando la iniciativa fue tratada por el Cyngor7, recién a principios de la década siguiente comenzaron a construirse los grandes canales. Las primeras experiencias habían consistido en una serie de zanjas construidas en el área de los mencionados recodos y su utilización había estado condicionada a la elevación del nivel de las aguas y al consecuente desborde. Pero estas “avenidas” no sólo eran intermitentes, sino que disminuían sensiblemente hacia fines de la primavera, cuando más se necesitaban para regar los cultivos.

Resultó evidente que era preciso elevar el nivel del río artificialmente, idea que condujo a construir represas. Así, embalsar el río permitiría abastecer una toma inmediatamente aguas arriba de la represa. Esta solución fue ensayada al menos tres veces. Las dos últimas represas fueron ideadas por sendos pastores protestantes, la primera en 1876 por David Lloyd Jones y la segunda en 1882 por John Careinig Evans. Esta última fue la mejor organizada ya que se formó una cooperativa para construirla, se usaron grandes cantidades de piedra y se la construyó con una forma abovedada. (Jones, 1993, p. 179) Sin embargo, al igual que las precedentes, colapsó antes de finalizarse. Ese año, el nivel del río no subió lo suficiente para llenar los rudimentarios canales existentes y se perdió casi toda la cosecha.

Ante la evidencia de que otra debía ser la solución, se encargó al joven Edward Jones Williams, recién llegado a la colonia, un proyecto para un canal de irrigación sobre el lado norte del valle superior. E. J. Williams había finalizado en 1878 su formación como ingeniero en minas y agrimensor, y contaba con los conocimientos suficientes como para responder al encargo. La novedad del proyecto de E. J. Williams fue descartar definitivamente la idea de la represa y ubicar la toma del canal tan lejos río arriba como fuera posible para aprovechar, de ese modo, la pendiente natural del terreno. Esta solución significó un gran paso adelante en la historia de la irrigación del valle, y explica que tan pronto fue terminado este primer gran canal, se le encargara a E. J. Williams el proyecto para un segundo sobre el lado sur del valle, iniciado en 1883. La eficiencia de los nuevos canales repercutió pronto en la economía de la colonia. Así, entre 1875 y 1883, el área sembrada pasó de 865 a 3210 hectáreas y la producción de trigo aumentó de 1800 toneladas en 1880 a 6000 en 1885 (Williams, 1975, pp. 65-66). En virtud de estos resultados, no sorprende que E. J. Williams se convirtiera en uno de los personajes más respetados dentro de la colonia y que se desempeñara en diferentes cargos públicos8. Al reconocer a los canales como “las venas de plata del valle”, Lewis Jones comparaba a E.J. Williams con Hywel Da, monarca que ordenó las primitivas leyes galesas en la Edad Media (Jones, 1993, p. 187), una comparación que, de alguna manera, respalda la mencionada tesis de Witfogel que tan estrechamente vincula irrigación, legislación y sociedad.

Si para mediados de la década de 1880, los canales principales de la red habían superado los 140 kilómetros de extensión, ello se debía a algunos adelantos técnicos como la “pala de caballo” 9pero principalmente a la amplia disponibilidad de mano de obra. Durante los años inmediatamente previos a la construcción de los grandes canales proyectados por E. J. Williams, se había reactivado sensiblemente el flujo de inmigrantes desde Gales, atraídos por la perspectiva de convertirse en propietarios10. Esto explica, por un lado, el estado de ansiedad por el reparto de la tierra luego de que Dodds terminara su mensura en 1876. Por otro lado, ante la incertidumbre acerca de la propiedad de la tierra, las energías de muchos de los recién llegados fueron canalizadas hacia la construcción de diferentes obras vinculadas con la irrigación: en un principio, las represas y la profundización de los canales existentes y, luego, los grandes canales de la era de E. J. Williams. Puede decirse entonces que los canales fueron construidos a la sombra de las tensiones que se generaron en torno a la propiedad de la tierra y en parte también a la cuestión de la autonomía local.

Además, su construcción se llevó a cabo de forma autogestionada y sin la intervención del Estado11. Por eso, los canales interesan no sólo como proeza técnica sino también como expresión de la ingeniería asociativa que los hizo posibles. Abraham Matthews explica el modo asambleario en que se conformaba un canal, lo que conducía a la formación de una compañía en la que el trabajo era concebido como capital. Como las acciones representaban la capacidad de cada accionista de participar en las obras de construcción fueron importantes los cálculos del volumen de tierra a remover realizados por E. J. Williams: tenía una directa relación no sólo con la programación de la obra sino también con el reparto de las acciones12.

En la construcción de los canales no sólo estuvo ausente el Estado, tampoco existía una autoridad central a cargo del conjunto de las obras. En efecto, su construcción fue emprendida por las denominadas compañías de riego de un modo inorgánico, dependiendo de la formación de las sociedades de riego en cada zona del valle. Dos cuestiones deben tenerse en cuenta para comprender este proceso. La primera es la influencia de la vecindad en la formación de estas compañías de riego, especialmente antes de que el sistema fuera sistematizado por E. J. Williams. En este sentido, los primeros canales pueden ser comparados con las primeras capillas, en las que la cercanía era más importante que la denominación religiosa a la hora de conformar la congregación13 (Figura 4). La sociabilidad surgida tanto en torno a los canales como a las capillas contribuyó a definir la escala de la vecindad dentro del angosto pero extenso valle.

La segunda cuestión también implica a las capillas. Pero la relación con ellas no tiene que ver con el criterio geográfico de su emplazamiento sino con cómo se creaban y funcionaban. De algún modo, puede entenderse la formación de las sociedades de riego a partir de la dinámica participativa de las congregaciones religiosas. Importa en esta comparación la típica autogestión de estas congregaciones, la ausencia en la mayoría de las denominaciones de una estructura jerárquica y la autopercepción de la congregación como comunidad a la vez integrada y cerrada hacia el exterior14. De todos modos, la sistematización llevada a cabo por E. J. Williams primero y la posterior unificación de todas las compañías contribuyeron a disolver la fragmentación con la que habían sido creados los canales. Las únicas determinaciones geográficas que siguieron existiendo fueron la distinción entre la ribera sur y la norte, y la que discriminaba valle superior de valle inferior. En virtud de esas distinciones se consolidaría una estructura de tres ramales.

No sólo en sentido oeste-este se desarrollaba la gradiente que determinaba el escurrimiento del agua por los canales. El piso del valle era marcadamente irregular debido a la mayor altitud de las áreas cercanas a las lomas y a los albardones de las orillas del río, y también debido a las profundas huellas dejadas por los cauces relictuales del Chubut. E. J. Williams exacerbó este criterio topográfico al aprovechar esos viejos cauces, recurso que había usado ya en 1882 como forma de optimizar el curso del canal del norte (Williams, 1902, p. 6).

El resultado fue la conformación de una red de canales cuyo trazado era mayormente sinuoso y que sólo excepcionalmente se alineaba respecto del trazado regular que determinaba la subdivisión de las chacras y los caminos. Esto es lo que permite ver el mapa del valle firmado por el comisario Finoqueto en 1886: allí los canales y los lindes de las chacras convertían al valle en un sistema en el que largos gajos curvilíneos se intersecaban en múltiples puntos con la grilla rectilínea (Figura 5).

Fuente: Archivo Museo Histórico Regional de Gaiman, Chubut

Figura 5 Fragmento del Plano Oficial de la Colonia Chubut, ca 1886, mostrando la intersección entre la grilla subdivisoria de las chacras y el trazado de los canales

La superposición de estas diferentes lógicas de ocupación del territorio -topográfica una, topológica la otra- generaba un panorama complejo que representaba un claro desafío para aquellos que aspiraban a administrar la colonia. En un petitorio presentado ante el gobierno argentino en 1883, David Lloyd Jones instaba a las autoridades de Buenos Aires a comprender esa complejidad, para desde allí fundamentar la necesidad de un gobierno local. Además de cuestionar el carácter abstracto del trazado que determinaba lindes de chacras y también caminos, Lloyd Jones hacía hincapié en el tamaño de la red que para 1883 sumaba “140 kilómetros de canales principales y 160 kilómetros de ramales”. Al hacerlo, llamaba la atención sobre los inconvenientes causados por la intersección de este sistema con la grilla subdivisoria, señalando que los caminos atraviesan a los canales en todas direcciones lo que obliga a construir puentes y compuertas. Hacia el final del texto, ponía en relación la problemática territorial y el tema de la autonomía local y planteaba además la necesidad de que el consejo local percibiera una renta que permitiera sostener este sistema que “ocasiona gastos y cuidados numerosos” (Jones, 1993, p. 160).

En resumen, la aseveración de Lloyd Jones de que los problemas de la colonia eran enteramente locales -sobre la cual descansa el reclamo de un gobierno propio-, es fundamentada desde una particular estructura de organización espacial que no estaba desligada del modo en que los colonos habían aprendido a lidiar con el agua, convirtiéndola en recurso para el desarrollo agrícola. En otras palabras, la especificidad del valle, determinada por el riego, y la legitimidad del reclamo por un gobierno propio aparecen indisolublemente unidos. En el consejo municipal del Chubut (originalmente el Cyngor) cuya aspiración era controlar todo el valle, había plena consciencia de esa especificidad y en 1886 se dictó la primera ordenanza municipal para regular la conflictiva intersección entre los canales de riego y los lindes de chacras y caminos (Williams, 2014, p. 108). No sorprende que pocos años después, los puentes sobre los canales comenzaran a ser identificados como un elemento representativo del paisaje del oasis agrícola en el que se había convertido el valle (Figura 6).

Puede decirse entonces que esos reclamos tenían un fundamento territorial ligado a problemas bien concretos y no eran sólo la expresión de una identidad colectiva de los colonos asociada sin mediaciones a proyectos independentistas o a determinaciones tales como idioma y religión. Se comprende así la necesidad de anclar el análisis cultural a las condiciones materiales en que las disputas se establecen, que en este caso son las propiamente hidrológicas. Aun cuando era escaso el conocimiento científico-técnico por parte de la gran mayoría de los colonos, el río Chubut, a través de un proceso de prueba y error, exigió que ellos construyeran un nuevo conocimiento empírico sin el cual habría sido imposible el desarrollo de la agricultura15.

Ese conocimiento debió incorporar las particularidades de un régimen hídrico que incluía inundaciones con un gran poder destructivo. En el invierno de 1899, varias semanas de lluvia ocasionaron el ascenso del nivel del río y su consecuente desborde, dando lugar al evento más dañoso desde la llegada de los colonos. No sólo las viviendas y las reservas de granos fueron destruidos, también las obras de irrigación. Inundaciones igualmente destructivas se repitieron en 1902 y 1903, poniendo en duda la viabilidad de la colonia y desatando un proceso de relocalización que condujo a muchas familias a emigrar a otras provincias y a países, como Australia y Canadá. La continuidad del asentamiento dependía de que los colonos actualizaran nuevamente su conocimiento sobre el valle. Se tomaron nuevas medidas, como la construcción de terraplenes más altos en las orillas del río o el uso de lagunas o cauces relictuales para aliviar la presión del agua. Para ese momento, E. J. Williams, ya pensaba la integralidad del valle no desde la necesidad de la provisión de riego sino desde el problema del desagüe. Pero como él mismo lo advertía, la magnitud de la destrucción y la escala de las obras necesarias para proteger al valle de nuevas inundaciones no podía basarse solamente en ese conocimiento empírico, sino que demandaba la realización de detallados estudios topográficos, hidrográficos y pluviométricos, estudios que ninguno de los colonos tenía la capacidad técnica de realizar. Por otro lado, las propias obras de reparación de la infraestructura de riego causadas por la primera inundación de 1899 fueron de tal escala que sólo pudieron completarse con fondos aportados por el gobierno nacional.

Las graves consecuencias de estas inundaciones marcaron un punto de inflexión en el modo en que el riego podía ser entendido desde su organización y gestión. La resolución de los problemas cada vez más exigentes motivó que unos pocos años después, en 1909, las tres compañías de riego se unieran para formar la Compañía Unida de Irrigación (CUI), lo que en el plano específico de la irrigación contribuyó a acentuar una unidad que el ya mencionado Cyngor había defendido tenazmente hacía más de un cuarto de siglo.

La crisis de la red y los límites de un paradigma

Casi coincidentemente con la unificación, comenzaron a plantearse los primeros cuestionamientos a la administración del riego que en forma hegemónica concentraban los galeses y sus descendientes. Ello se produjo en un contexto en el que la población del valle comenzaba a diversificarse y en el que nuevos regantes de origen no galés se integraban al sistema.

En 1911, la CUI vería disputada esa hegemonía a partir de la formación de la denominada Sociedad Cooperativa de Trabajo e Irrigación (SCTI) por parte de un grupo de colonos del valle superior norte liderados por Juan P. Waag. La SCTI solicitó al gobierno que le fueran entregadas la totalidad de las obras de esa sección del valle para administrar el riego por su propia cuenta, dando lugar a un conflicto judicial que se extendió hasta 1914 (Barzini y Jones, 2003, p. 45). Si bien el fallo de la justicia fue favorable a la CUI, durante esos años comenzaron a circular una serie de argumentos que deslegitimaban la hegemonía de los galeses sobre el riego16. Por otro lado, comenzó a quedar en evidencia que incluso al interior de la colectividad galesa, comenzaba a romperse el consenso: 11 de los 23 miembros que formaron la cooperativa de Waag tenían apellidos galeses (Williams, 2011a, p. 245).

El fallo judicial favorable dio algo de aire a la CUI, pero el descontento acerca de cómo ésta gestionaba la red de irrigación se profundizó en los años posteriores. La compañía seguiría funcionando por casi tres décadas más luego del fallo, pero lo haría no sólo gracias a la obstinada convicción de una dirigencia que nunca dejó de ser mayoritariamente galesa, sino también por el apoyo técnico y financiero del Estado, ya que fueron muchas y onerosas las obras que debieron hacerse para mantener y mejorar la red durante esos años. En el marco de una mayor especialización técnica de la ingeniería hidráulica, los colonos galeses dejaron de contar con figuras referenciales capaces de resolver los nuevos desafíos a los que se enfrentaba la red de canales y su administración17 y, con el tiempo, la CUI quedaría en una situación de permanente dependencia de los técnicos del gobierno.

Debe decirse también que dicho apoyo fue posible gracias a un contexto político favorable, signado por un reformismo liberal que puso en práctica un modelo de complementariedad entre las directrices estatales y los intereses privados18. Pero el contexto político fue cambiando y a partir de los años ’20, fue ganando consenso la idea de que el agua y el riego debían ser un servicio público y que, por lo tanto, podían ser administrados estatalmente19. Ello también socavó la legitimidad de la CUI que, a esa altura, administraba la única infraestructura privada de riego del país20. Ello explica además que un creciente número de chacareros del valle del Chubut dejaran de pagar el canon de riego, poniendo a la compañía en una situación económica aún más precaria. Por otro lado, puede plantearse que la llegada de chacareros de otros orígenes, fue quebrando un tejido social galés en el que la adhesión a ciertas reglas como el pago del canon o la limpieza anual de los canales estaba determinado por un disciplinamiento que, de nuevo, tuvo en la capilla protestante un anclaje no menor.

Sumemos a estos factores culturales otros de tipo político. En un contexto en el que fueron consolidándose en Argentina posiciones políticas abiertamente nacionalistas, las colectividades de inmigrantes europeos con sus instituciones y prácticas (especialmente las más poderosas como la británica) fueron objeto de críticas cada vez más agudas. En Chubut ello se tradujo en un sentimiento anti galés que circuló en medios de prensa locales o dentro de nuevas agrupaciones como la Liga Patriótica21. En forma frecuente, las manifestaciones culturales y religiosas de los galeses se convirtieron en blanco de estas críticas y se cuestionó además la conducta dentro de muchas de las instituciones. En lo que respecta al riego, por ejemplo, ya Waag denunciaba muy tempranamente que las reuniones de la CUI se llevaran a cabo en idioma galés, lo que era considerado discriminatorio para regantes de otros orígenes.

Una colonia agrícola en la nueva Patagonia de la energía

A medida que avanzaba el siglo XX, el panorama se volvía cada vez menos favorable para las aspiraciones de los galeses y sus descendientes. A principios de siglo se habían cerrado las perspectivas para conseguir nuevas tierras para colonizar, por lo que luego de 1911, cesó el arribo de nuevos contingentes de galeses al Chubut. Por otro lado, luego de la crisis de 1929 la quiebra de la Cwmni Masnachol Camwy -Compañía Mercantil del Chubut- dejó a buena parte de la población sin acceso al crédito. En ese difícil contexto, la CUI fue el último baluarte del control galés sobre el territorio y fue defendido como tal hasta su estatización.

El discurso de esa defensa reflejó en sus últimas dos décadas de existencia un creciente abroquelamiento hacia posiciones cada vez más defensivas, desconectadas de la especificidad técnica y financiera del riego y amparadas en la propiedad sobre la infraestructura y en los derechos adquiridos que derivaban de los grandes esfuerzos que habían realizado los primeros colonos. Así, desde esa cerrada defensa, llevada adelante por periódicos como Y Drafod, el tono épico con el que se seguía rememorando y reconstruyendo la historia de la colonia no era solo producto de una idealización, sino que poseía propósitos políticos y económicos bien concretos.

Los desafíos implícitos en el aprovechamiento de los limitados recursos hídricos habían empujado a los primeros colonos a asociarse cooperativamente para la construcción de una infraestructura de riego. Esos desafíos volvían a emerger con más fuerza ante las destructivas inundaciones. Pero esta vez, el asociacionismo y el trabajo duro no serían suficientes. En este nuevo período, no resultó fácil para los galeses y sus descendientes admitir que las obras y el conocimiento técnico que se requería para enfrentar esos desafíos demandaba el ingreso de actores con un poder económico y con un respaldo político muy superiores a los de la compañía que ellos integraban y defendían con orgullo. En el vecino Territorio Nacional de Río Negro, ese actor había sido la poderosa Southern Railway Company con el aval del Estado. Pero en el más distante Chubut y pasadas ya más de dos décadas de aquella experiencia rionegrina pergeñada por un reformismo ahora caduco, esa opción ya no estaba disponible. El único actor a la altura de esos desafíos era, como ya se había comenzado a vislumbrar claramente en la década de 1930, el estado nacional, que por entonces avanzaba en el control de todos los recursos energéticos.

Si bien en el terreno de la irrigación el avance del estado nacional es verificable en otras provincias como Mendoza22 y Córdoba23, la Patagonia constituía un escenario bien particular dentro del concierto nacional. En plena Segunda Guerra Mundial, esa región -cuna de la explotación petrolífera y carbonífera-, sería considerada como estratégica, y quedaría bajo la custodia de las Fuerzas Armadas.24 Si bien la presencia militar en la Patagonia había ido en aumento desde la década de 1930, el golpe militar de 1943 abrió un nuevo período. No es casual que la discutida estatización de la CUI -tan reclamada como rechazada- se concretara finalmente ese año, después del golpe25. A pesar de que un grupo de accionistas de la CUI inició un largo juicio al estado26, en aquel contexto de dictadura militar, la estatización resultó poco menos que inapelable. Considerada por muchos como confiscatoria, tal medida, constituyó el golpe de gracia para aquellas aspiraciones galesas de hegemonizar el control del territorio que se habían iniciado en 1865 y que habían sido reactualizadas y reajustadas repetidamente.

La estatización se produjo durante un cambio de época para la Patagonia, en el que el baricentro se moverá definitivamente hacia la producción petrolífera. A partir de entonces, las claves para entender las políticas del Estado nacional para la región serán energía y seguridad (Bohoslavsky, 2008, p. 11). La agricultura, que tan importante rol había desempeñado durante la segunda mitad del siglo XIX como mecanismo de incorporación de mano de obra inmigrante y de transformación del territorio, quedó decididamente desplazada del centro de la escena.

La nueva agenda para la Patagonia de la energía sería continuada y profundizada por Juan Domingo Perón, a partir de su elección como presidente en 1945. Una medida clave en este sentido fue la creación en 1947 de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica (AyEE), cuyo principal objetivo fue la producción de hidroelectricidad con el fin de acelerar el proceso de industrialización y disminuir, al mismo tiempo, la dependencia energética de usinas térmicas privadas27. En ese marco se inscribe la construcción, entre 1950 y 1963, del Dique Florentino Ameghino sobre el río Chubut, a menos de 100 kilómetros de distancia del área en la que se asentaron los galeses.

Si bien la puesta en funcionamiento de esta primera represa hidroeléctrica de la Patagonia significó la entrada de la provincia del Chubut a una nueva era en la que la disponibilidad de electricidad permitió implementar políticas como la de la promoción industrial en Trelew, una función tanto o más importante con la que cumplía el Dique Ameghino era la del control de crecidas del río Chubut. Su relevancia estribaba en la posibilidad de proteger al valle de las inundaciones que habían seguido asolándolo durante las últimas décadas, disminuyendo la productividad del área rural y poniendo muchas veces en riesgo a los propios núcleos urbanos. Esa relevancia residía también en la posibilidad de mantener a salvo la infraestructura de riego, que por lo general era seriamente dañada por esas inundaciones (Figura 7). Varios de los ingenieros que participaron de la construcción de la represa, fueron asignados también al mantenimiento y mejoramiento de los canales de riego ya que, a partir de su creación, la empresa estatal AyEE se hizo cargo de la administración de la red. Si bien el agua era repensada en ese momento como fuente de energía eléctrica, otros usos como el riego quedaron dentro de las funciones de la empresa, un esquema de gestión estatal centralizada típico del período, que se mantendría hasta la implementación de políticas privatizadoras y descentralizadoras en la década de 1990.

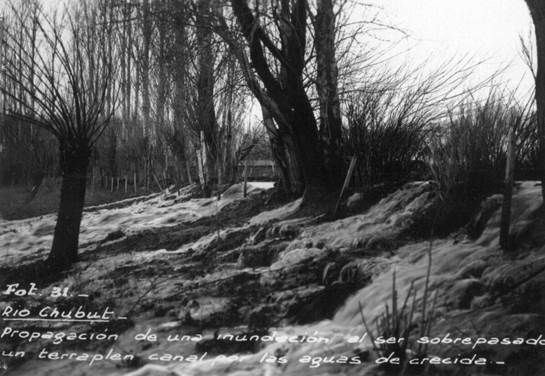

Fuente: Pronsato, 1950, p. 9

Figura 7 El terraplén de un canal de riego sobrepasado por las aguas de una inundación

El Dique Ameghino en la simbología de la nueva provincia del Chubut

Durante el proceso de su construcción, que se extendió entre 1950 y 1963, fue evidente el tono épico con el que la prensa local dio cuenta del dique Ameghino28. Titulares como “Se cierra el dique y se abren las puertas de nuestro futuro” eran moneda corriente en los diarios locales durante esos años29. En simultáneo, el tono épico con el que se había investido a los canales quedó relegado a circular dentro de los límites de la colectividad galesa. En este caso, la proeza estaba anclada en el esfuerzo y el trabajo cooperativo de los colonos, pero reenviaba siempre al pasado. En el caso del Dique Ameghino, se hacían realidad en el presente promesas que siempre habían sido parte de un anhelado porvenir. Se trataba de una proeza técnica asociada a las capacidades de la ingeniería hidráulica y a las nuevas posibilidades del hormigón armado que finalmente permitían domar al río Chubut. (Figura 8). Como tantas otras grandes represas de principios del siglo XX, el Dique Ameghino devino no sólo símbolo de la modernidad -a partir de su asociación con la universalización de la energía eléctrica- sino también en símbolo del poder del Estado, impulsor y garante de esa modernidad30.

Fuente: Archivo Laura Landolfi

Figura 8 Dique Ameghino en construcción. Las obras comenzaron en 1950 y concluyeron en 1963

Naturalmente, este nuevo imaginario tuvo un poder convocante mucho más amplio y transversal, lo que permite entender también la importancia que el dique Ameghino tendría como símbolo para la nueva provincia del Chubut31. El llamado al primer concurso para la creación de un escudo provincial se produce el mismo año en que se inaugura el dique, concretándose el concurso definitivo al año siguiente. Esta coincidencia y lo dicho en los párrafos anteriores se suman para definir un contexto que permite entender cómo una figura que representaba gráficamente al Dique Ameghino constituyó una de las piezas centrales del escudo que resultó ganador. El otro elemento central fue una espiga de trigo, que representaba a la fertilidad agrícola y, por elevación, a la colonia fundada por los galeses. (Figura 9) Con ese diseño, la zona petrolífera del sur de la provincia se vio mal representada y se alzaron desde allí voces que reclamaron una mayor representatividad. Incluso, en atención a estos reclamos, el poder ejecutivo llegó a vetar la ley del 30 de octubre de 1964 que lo había instituido como emblema provincial. De todos modos, antes de que terminara ese año, la legislatura rechazaría el veto, confirmando la elección de un escudo en el que el valle del Chubut se veía claramente sobrerrepresentado frente a otras zonas de la provincia, primando de esta manera no sólo una centralidad del valle que era fundamentalmente histórica, sino también una referencialidad indirecta a la colonia galesa.

Fuente: Diario El Chubut https://www.elchubut.com.ar/regionales/2019-10-30-9-5-0-30-de-octubre-dia-del-escudo-de-chubut

Figura 9 Escudo de la provincia del Chubut

Debe recordarse que en 1964, ya hacía cuatro años que se había creado la Junta de Estudios Históricos y Geográficos formada por 15 miembros designados por la Legislatura provincial, muchos de los cuales terminaron consagrando a los galeses como padres fundadores de la provincia en una serie de trabajos que verían la luz antes de que terminara esa década32. Por otro lado, ya estaban en danza en 1964 los preparativos para el centenario de la llegada de los primeros galeses, que se celebraría al año siguiente33.

Mucha agua ha pasado debajo del puente desde que se celebró aquel centenario. Actualmente, la figura de los “padres fundadores” se halla amplia y justamente cuestionada desde perspectivas poscoloniales, no sólo dentro de la academia sino también fuera de ella34. Sin embargo, resulta llamativo que aun hoy, cuando se habla del Dique Ameghino suela recuperarse cierta épica de la construcción de los canales. Eso es lo que puede advertirse en el discurso de la empresa Hidroeléctrica Ameghino Sociedad Anónima (HASA), a cargo del funcionamiento de la represa desde 1994. En los materiales impresos por HASA, la obra es presentada no sólo a partir de la agencia del estado sino también como desenlace de la lucha por el dominio del recurso hídrico que llevaron adelante los colonos galeses durante la construcción de los canales de riego35.

En los vaivenes en los que las infraestructuras se ven resignificadas, ha sido reflotada la retórica del sacrificio y el progreso que los líderes y referentes de la colectividad galesa habían utilizado para referirse a la construcción del sistema de riego y para argumentar su defensa. Ello es imposible de comprender sin considerar los cambiantes sentidos de lo que representa lo galés y en ese contexto se deben inscribir obras como los canales y los diques. Si acordamos con que las infraestructuras nos modelan como sujetos “no sólo a un nivel tecno-político sino también a partir de la movilización del afecto, del sentido del deseo, del orgullo y de la frustración, sentidos que a su vez pueden ser profundamente políticos” (Larkin, 2013, p. 333) debemos considerar también las modulaciones que se producen en el tiempo, determinando continuidades, rupturas e iteraciones en las identidades que esos sentidos articulan.

Conclusión

El desenlace de esta historia hídrica del valle de Chubut en la que dos problemas de larga data como el funcionamiento de la red de riego y la protección de las inundaciones son finalmente resueltos a partir de la intervención del estado -en un doble movimiento que incluyó la estatización de la red y la construcción del Dique Ameghino- permitiría abonar la tesis witfogeliana, al evidenciar la fuerte interdependencia entre control del recurso hídrico y construcción del estado. De hecho, esas dos acciones inauguran una nueva era de la estatalidad en Chubut, cuyas implicancias político-culturales constituyen un tema de interés para futuras investigaciones.

Sin embargo, a pesar de esta conclusión, el del valle del Chubut es un caso que no se ciñe en absoluto a esa perspectiva witfogeliana. En efecto, tal como he intentado mostrar en el presente artículo, una comprensión histórica de la construcción hidro-social del valle revela que esa interdependencia entre riego y estado no es enteramente verificable en el VIRCH, donde por largas décadas, la administración del riego permaneció dentro del ámbito de sociedades formadas por regantes, quienes no sólo gestionaron el recurso hídrico colectivamente, sino que construyeron la propia infraestructura de canales. En este sentido, puede decirse que al menos durante la fase inicial, el poder estaba más repartido que en otras latitudes dentro de la Argentina. Si bien esas sociedades de riego retuvieron en forma hegemónica el control del recurso hídrico, también es cierto que frente al control estatal propio de los estados cuyanos o al monopolio comercial del Ferrocarril del Sud en el Alto Valle de río Negro, el de las sociedades de riego del VIRCH constituye un caso que da cuenta de una concepción más descentrada y participativa del poder político, concepción cuyos anclajes en la vida social y religiosa de los colonos buscamos poner en evidencia en el presente trabajo.