1. Introducción

La paradiplomacia toma diversas expresiones de acuerdo a los diferentes contextos en los que se desarrolla. De igual manera, su abordaje académico en las Relaciones Internacionales también se ha conducido por diversos enfoques. Sin embargo, una de las particularidades de la paradiplomacia es que las formas en que los actores subnacionales se relacionan están cambiando constantemente, por lo cual éste es un campo con un importante potencial de investigación académica.

El objetivo de este artículo es suplir uno de los vacíos metodológicos observados en el campo de los estudios sobre la paradiplomacia. En concreto, es analizar la incidencia de la paradiplomacia en el desarrollo territorial toda vez que la mayoría de la bibliografía académica alrededor de este tema versa sobre los motivantes y las diferentes expresiones de este fenómeno.

Es evidente que la paradiplomacia es llevada a cabo por territorios que persiguen el desarrollo, pero ¿es cierto que la paradiplomacia lo genera? A partir de los análisis estadísticos que se presentan como resultados de esta investigación, se propone una metodología para abordar este problema partiendo de un estudio de caso de la ciudad de Medellín, Colombia, en el periodo 2000-2015. Lo que se espera con este modelo es que pueda ser fácilmente parametrizado y replicado a otros escenarios de internacionalización territorial y que se pueda determinar si, efectivamente, la paradiplomacia ha aportado al desarrollo.

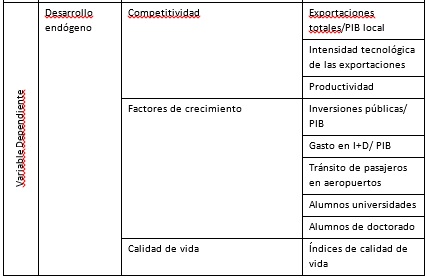

El modelo propuesto parte de una hipótesis simple en la que una variable determina otro proceso: Las dinámicas de desarrollo endógeno de la ciudad de Medellín, Colombia, están relacionadas con sus actuaciones de paradiplomacia. Por lo tanto, la variable independiente es la paradiplomacia de la ciudad de Medellín y la variable dependiente es el desarrollo endógeno.

2. Discusión conceptual en torno al fenómeno de la paradiplomacia

Tras abundantes reflexiones teóricas y conceptuales que datan de finales de la década de 1970 y que se extendieron hasta principios de la década del 2000, el abordaje académico de las dinámicas de internacionalización de los actores subnacionales ha sido denominado como paradiplomacia.

Para analizar la paradiplomacia, es necesario partir de dos consideraciones básicas. La primera es que los actores subnacionales han realizado procesos de paradiplomacia desde hace muchos años. De hecho, como mencionan Mesa y González (2016), uno de los primeros convenios de cooperación por la vía de hermanamiento data del año 836, entre las ciudades de Paderborn (Alemania) y Le Mans (Francia), o, por ejemplo, en el caso de las ciudades de Tokio (Japón) y Seattle (Estados Unidos), cuyo hermanamiento data de la década de 1950. Alexander Ugalde (2006), por su parte, menciona que la presencia internacional de los que él denomina Actores Gubernamentales No Centrales cuenta con una trayectoria histórica, citando ejemplos de las relaciones exteriores de los cantones suizos con entidades del exterior, la proyección internacional de Quebec desde el siglo XIX y la acción exterior del primer gobierno vasco durante la guerra civil española (1936-1939). Por tanto, es un proceso que tiene un fundamento histórico incluso previo a la consolidación de la figura del Estado Nación moderno.

La segunda consideración, y es en la que más énfasis se hace en esta sección, tiene que ver con el desarrollo conceptual de la paradiplomacia. En este sentido, se puede hablar de un florecimiento de los estudios en esta materia, sobre todo a partir de finales la década de 1970. Una búsqueda simple del concepto “paradiplomacia” o “paradiplomacy” (en inglés), en bases de datos especializadas, arroja más de 2.900 resultados[2 ], en torno a trabajos académicos que estudian y analizan el fenómeno desde diferentes enfoques.

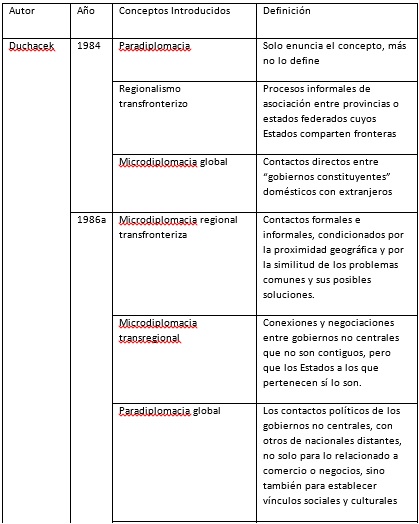

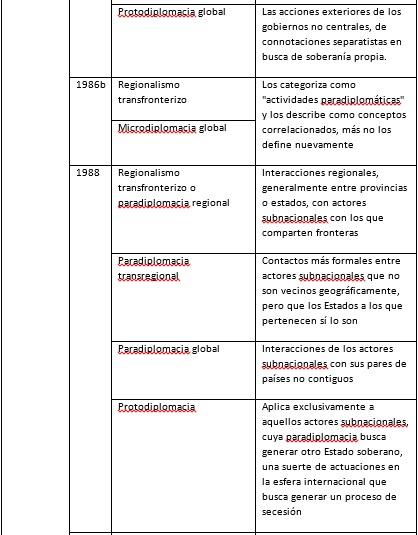

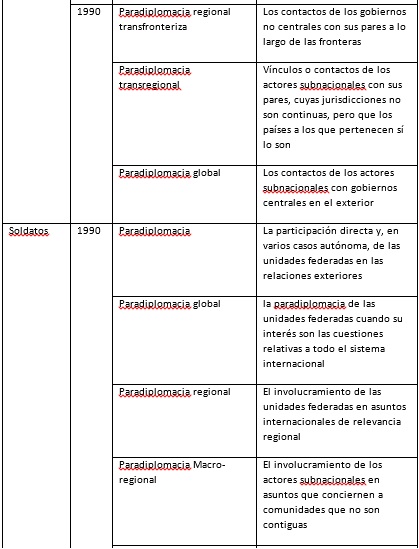

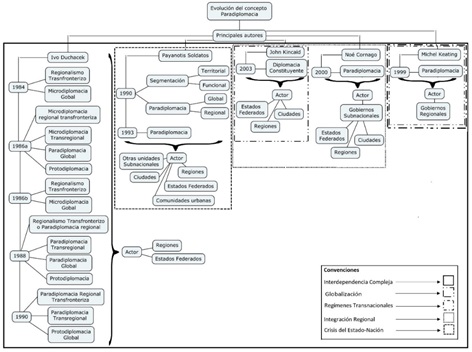

Entre los más grandes referentes académicos en el estudio de la paradiplomacia, es posible encontrar los trabajos de Ivo Duchacek (1984; 1986a; 1986b; 1988; 1990), Panayotis Soldatos (1990; 1993), Michael Keating (1999), Noé Cornago (2000) y John Kincaid (2003).

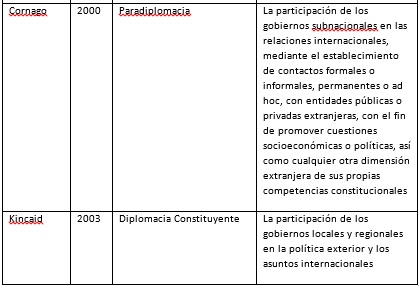

En la tabla 1, se evidencia el proceso de madurez que ha tenido el concepto de paradiplomacia a lo largo del tiempo. Este es un proceso de evolución paulatina, en el que poco a poco la comunidad académica ha aceptado no solo la existencia de un fenómeno creciente, sino también su conceptualización. A pesar de que los enfoques con los que se observa y estudia este fenómeno son disimiles, de cierta manera ha existido un consenso en cuanto a su conceptualización.

Los aspectos teóricos que dan sustento a la paradiplomacia se integran en la teoría de la interdependencia compleja, que supone una base general a los principales conceptos desarrollados. Sin embargo, debe recalcarse que no hay un único enfoque ni una única combinación de enfoques para estudiar el fenómeno de la paradiplomacia. Es pertinente, entonces, reconocer que existe una suerte de flexibilidad teórica para el abordaje de este fenómeno, en el que confluyen no solo la ya mencionada interdependencia compleja sino también el análisis del Estado, de los regímenes transnacionales, de la integración regional y de la globalización, como se muestra en la figura 1.

En cuanto a los actores que ejercen la paradiplomacia, es evidente que en el sistema internacional se presenta una dinámica en la que intervienen una multiplicidad de actores de distintas características. En ese sentido, en la evolución de los estudios en torno a la paradiplomacia, se ha incluido y reconocido, paulatinamente, el papel de actores cada vez más pequeños y de menor complejidad. Los primeros conceptos de la paradiplomacia giraron en torno a las regiones y los estados federados como actores clave en este proceso, pero paulatinamente se incluyó también a las ciudades y a otras unidades subnacionales, lo que nuevamente es evidencia de una flexibilidad conceptual de la paradiplomacia. Esto no sugiere, de ninguna manera, una falta de rigor teórico o metodológico; por el contrario, es el reconocimiento de que los marcos de referencia se han tenido que ampliar paulatinamente conforme se profundiza el estudio de este fenómeno.

El abordaje académico de la paradiplomacia abarca, en general, estudios de caso descriptivos y comparativos, algunos de los cuales establecen mecanismos para cuantificar y calificar la paradiplomacia y para medir su evolución en diferentes periodos. También hay análisis que crean tipologías generales de análisis de este fenómeno. En los aportes de Velázquez (2006); González (2009); Schiavon & Velázquez (2009, 2013); Schiavon (2010a, 2010b, 2010c); Ponce (2008); Arellanes (2008); Dalla (2004); Colacrai & Zubelzú (2004); Colacrai (2008; 2010; 2013); Esposto, Simonoff, & Zapata (2009); Maira (2009); Silva & Morán (2010); Calvento (2016); Herrero (2017); Borgéa (2002); Vigevani (2004); Rodrigues (2004); Barros (2007); Sombra (2009; 2011); Salomón, (2009); Vigevani & Figueiredo (2012); Balthazar (1999); Bussières (2009); Zepeda (2018); Domínguez (2009); Kincaid (2013); Astroza (2016); Gutiérrez (2009; 2011); Botero (2010); Molina (2011); Zamora (2016); Mesa & González (2016); Nganje (2014); y Paquin (2004a) se analizaron las diferentes formas y manifestaciones de la paradiplomacia, de acuerdo a los condicionantes que pueden significar las diferentes formas de organización de los Estados en los que se encuentran adscritos los actores subnacionales, así como los diferentes intereses para su ejercicio. Esta revisión dio cuenta de la paradiplomacia es un fenómeno dinámico y en evolución que presenta expresiones particulares bajo diferentes condicionantes o potenciadores. Los análisis en torno dichas manifestaciones de la paradiplomacia se puede categorizar en relación con cinco aspectos:

La relevancia de analizar el componente regulatorio en torno a la paradiplomacia, partiendo de la consideración que cada Estado significa un marco regulatorio distinto y en ocasiones flexible en mayor o menor medida para este fenómeno.

Los intereses y motivaciones de los actores subnacionales para el ejercicio de la paradiplomacia se pueden agrupar en aspectos económicos, políticos, culturales y sociales; cada uno de ellos muy amplios en la diversidad de matices que pueden llegar a tener.

Las dinámicas en las que se manifiesta la paradiplomacia son muy similares; no obstante, existen diferencias entre la llevada a cabo por ciudades y/o municipios y la que respecta a las provincias y/o estados federados.

Existe un mayor desarrollo de la paradiplomacia en los Estados federales, tanto con relación a su ejercicio como a su abordaje académico, por lo que es posible afirmar que el ordenamiento político federal propicia un mejor espacio para el desarrollo de la paradiplomacia de los actores subnacionales.

3. Metodología

La unidad de análisis de este artículo es la ciudad de Medellín, Colombia. El objeto de análisis son las dinámicas de paradiplomacia de esta ciudad en clave de desarrollo endógeno, en el periodo 2001-2015. Por tanto, en aspectos estructurales, los análisis aquí planteados son de carácter explicativo, longitudinal y pre-experimental, partiendo de una mixtura de enfoques en los que se utilizaron cuestiones cualitativas y cuantitativas.

En la evolución disciplinar de las Relaciones Internacionales han sido constantes –como sucede en el desarrollo natural de cualquier disciplina– los debates de corte teórico, epistemológico y metodológico. Particularmente en este caso, como menciona Salomón (2002), el denominado “segundo debate” de las Relaciones Internacionales acaecido en la década de 1960 entre cientificistas y tradicionalistas fue un debate metodológico en el que tanto realistas como idealistas estuvieron presentes en ambos campos. No obstante, no es el interés de esta sección abrir nuevamente un debate disciplinal de corte metodológico, sino más bien profundizar en la pertinencia de la metodología cuantitativa en los estudios de las Relaciones Internacionales.

En comparación con otras disciplinas sociales, las Relaciones Internacionales presentan importantes insuficiencias metodológicas, en especial las que tienen relación con el proceso de cuantificación con fines analíticos y de explicación teórica (Calduch, 2006). No obtante, es importante reconocer que abundan los estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en las que son aplicados enfoques cuantitativos y que hay una cierta coincidencia académica acerca del aporte del enfoque cuantitativo a la disciplina de las Relaciones Internacionales, dado que permite hacer inferencias sobre la realidad basándose en los datos disponibles y en las leyes de la probabilidad (Braumoeller & Anne, 2004).

Gracias al apogeo de la sociología conductista norteamericana, las Relaciones Internacionales, al igual que casi todas las Ciencias Sociales, fueron influenciadas hacia el rigor metodológico cuantitativo, lo que generó que los primeros trabajos en esta disciplina respondieran a la elaboración de modelos matemáticos para la interpretación en términos numéricos de las formulaciones teóricas. Sobresalen en este campo el desarrollo de la teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern (1944) y los posteriores trabajos “en algunas parcelas muy concretas de las relaciones interestatales, especialmente en el ámbito político-estratégico y de la toma de decisiones” (Calduch, 2006, pág. 48).

Por otro lado, también se desarrolló una vertiente en las Relaciones Internacionales alrededor de la elaboración de indicadores estadísticos, entre los que sobresalen, retomando a Calduch (2006), los indicadores del poder estatal, en sus vertientes militar y económica (Hart, 1976), del número y alcance de los conflictos bélicos (Bouthoul & Carrère, 1976; James, 1989), de los flujos de comunicación (Deustsch, 1970), del grado de integración (Hansen, 1969; Lindberg, 1970), del nivel de desarrollo y de la estabilidad del sistema internacional (Haas, 1970; Bueno De Mesquita, 1975).

En resumen, las denominadas teorías cuantitativas de las Relaciones Internacionales eran, más que formulaciones teóricas en sentido estricto, esfuerzos metodológicos destinados a elaborar modelos estadístico-matemáticos que permitiesen evaluar y predecir el desarrollo de los principales fenómenos internacionales. No resulta extraño, por tanto, que sus aportaciones al análisis y explicación de la realidad internacional hayan sido consideradas muy escasas en comparación con las realizadas por otras corrientes doctrinales. Sin embargo, su limitado alcance explicativo no merma su inestimable valor metodológico y su nada despreciable contribución empírica al desarrollo de las Relaciones Internacionales como ciencia (Calduch, 2006, pág. 50).

Por lo tanto, es clara la necesidad de implementar enfoques cuantitativos a las Relaciones Internacionales para contribuir a una mayor profundidad en el desarrollo de indicadores estadísticos y modelos matemáticos que contribuyan a conocer las particularidades de la realidad y del sistema internacional, que otorgue herramientas para análisis más profundos y para la clasificación y comparación.

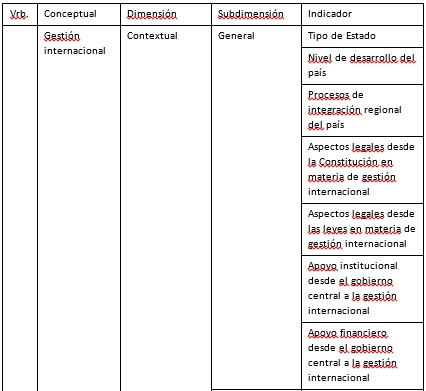

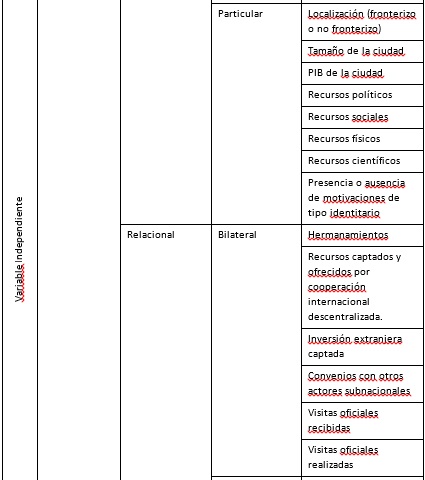

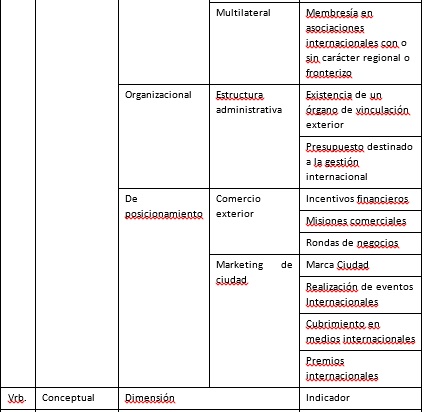

Ahora bien, el modelo metodológico implementado para la investigación acá presentada integra dos aspectos funcionales. El primero de ellos es la operacionalización de las variables de análisis a partir de aspectos conceptuales, dimensiones, subdimensiones e indicadores, los cuales se presentan en la tabla 2, con mención especial a los aportes de Mariana Calvento (2012; 2014; 2015; 2016), Caterina García (1996), Mauricio Fronzaglia (2005), Graciela Zubelzú (2008), Mónica Salomón (2009), Jorge Schiavon (2010a), Ray Freddy Lara (2014), Antonio Vázquez Barquero (1999) y Mauro Mediavilla y Eduard Salvat (2004), de los cuales se tomaron una serie de indicadores, que fueron clasificados en función de los análisis a realizar.

4. Resultados

i. La paradiplomacia de Medellín (2000-2015)

La unidad de análisis de este artículo es el actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín, Colombia. Esta ciudad ha experimentado dos momentos en su proceso de internacionalización. El primero, circunstancial, tuvo relación con el fenómeno de los carteles de narcotráfico que operaron en la ciudad en la década de los 80 e inicios de la década de los 90. En este primer momento la unidad de análisis tuvo una suerte de visibilidad internacional pues durante este periodo fue considerara como una de las ciudades más violentas del mundo. Este primer proceso de internacionalización no tiene relevancia en términos del interés de este artículo, ya que este proceso fue más producto de diferentes causalidades exógenas a la actividad gubernamental.

El segundo momento del proceso de internacionalización es uno institucional, que precisamente se gesta en el año 2000, mediante la formalización de una política pública que posibilita la paradiplomacia de este ente subnacional. Por tanto, el año 2000 sugiere un punto de partida del objeto de estudio dentro de la unidad de análisis. Por otro lado, el año 2015, como límite de la limitación temporal, se fundamenta en los periodos gubernamentales de los entes territoriales en Colombia. Así las cosas, el año 2015 es el fin de uno de los periodos gubernamentales del alcalde de la ciudad.

Medellín es un caso importante de análisis sobre la paradiplomacia debido a los siguientes factores:

Su ubicación no fronteriza no ha sido impedimento para llevar a cabo procesos de paradiplomacia. A pesar de que la localización fronteriza implica cierta propensión y motivación natural a la paradiplomacia (Duchacek, 1984; 1986a; Soldatos,1990; Cornago, 2000; Kincaid, 2003; (Salomón, 2009), y que la Constitución Política del Estado colombiano otorga más autonomía para la paradiplomacia a los actores subnacionales fronterizos, la ciudad de Medellín desarrolla procesos de paradiplomacia, con motivaciones de diferente índole, entre ellas, el aspirar a generar dinámicas de desarrollo endógeno.

Es la segunda ciudad en importancia económica en Colombia y cuenta con un alto PIB. Ambos aspectos que la hacen gozar de una mayor probabilidad de llevar a cabo su proceso de paradiplomacia.

Se evidencia un interés político por la internacionalización de la ciudad que se materializa en la continuidad de este tópico los planes de desarrollo locales de los diferentes gobiernos, así como por la creación de una serie de instrumentos jurídicos que garantizan la continuidad en el tiempo del proceso de internacionalización de la ciudad, cumpliendo con las condiciones propuestas por Gutiérrez-Camps (2013): que la paradiplomacia tenga metas políticas y que esté mínimamente institucionalizada. Lo anterior se complementa con el alto grado de consolidación del organismo encargado de la paradiplomacia y con el incremento paulatino que han tenido los recursos presupuestarios que se han destinado para tal fin.

A pesar de ser una ciudad desigual con aceptables niveles de calidad de vida, hay una motivación para llevar a cabo procesos de paradiplomacia en la ciudad por la premisa que este proceso derrama sus logros en beneficios sociales para los habitantes de la ciudad.

Cuenta con infraestructura de transporte y de salud ligada a la internacionalización, lo que se refleja en un crecimiento en el sistema de transporte público, en el número de rutas, de compañías aéreas y en el flujo de visitantes que recibe la ciudad en el periodo analizado y en la consolidación como destino para el turismo de salud.

Existe un trabajo mancomunado con instituciones educativas para asesorar las políticas públicas de internacionalización de la ciudad y se destaca el trabajo de la institución Ruta N en relación con la industria del conocimiento y la atracción de inversión extranjera.

El proceso de paradiplomacia desarrollado por la ciudad no tiene motivaciones identitarias. Además, este actor subnacional ha mantenido una política de firmar hermanamientos con diferentes ciudades. No obstante, esta apuesta no se agota con firma del hermanamiento, sino que por el contrario se han profundizado los lazos con algunas ciudades mediante el desarrollo de proyectos por medio de cooperación internacional descentralizada sur-sur.

El alto grado de institucionalización de la cooperación internacional descentralizada es otro de los factores de éxito de la paradiplomacia de Medellín. En este proceso, se ha consolidado como receptor y oferente, ha incluido recursos de cooperación en el presupuesto municipal, ha incursionado en nuevas formas como la cooperación internacional descentralizada sur-sur y ha diseñado una política pública de cooperación internacional.

Uno de las principales motivaciones de la paradiplomacia es la atracción de inversión extranjera (Duchacek, 1984; Kincaid, 2003). Este factor es muy importante en el caso de Medellín dado que los recursos captados por esta vía han impactado positivamente la economía local y mejorado los índices de empleo, lo que ha contribuido en el mediano y largo plazo con el desarrollo territorial.

También ha optado por materializar la institucionalización de la paradiplomacia mediante la firma de convenios con otros actores internacionales, con la finalidad de desarrollar diferentes proyectos de diversa índole.

Las visitas oficiales realizadas y recibidas por parte de este actor subnacional evidencian un alto dinamismo y han permitido, entre otros, afianzar lazos con otros actores subnacionales y promocionar la imagen de la ciudad.

La participación activa en redes o asociaciones de ciudades ha aportado a la consolidación del proceso de paradiplomacia de la ciudad. Estos medios de relacionamiento horizontal han facilitado procesos de cooperación internacional decentralizada y se han convertido en foros de discusión y solución de problemas comunes.

Hay evidencia de apoyo tanto al comercio exterior como la promoción de las exportaciones, que son considerados como pilares de la paradiplomacia (Duchacek; 1986a; 1990; Soldatos, 1990; 1993; Schiavon y Velázquez, 2010a; 2010b; 2010c; 2013; Borgéa, 2002, Kincaid, 2003). Estos dos aspectos son considerados como prioritarios dentro del proceso de paradiplomacia que experimenta la ciudad.

Posicionarse como sede de eventos internacionales ha sido un proceso paulatino de la ciudad de Medellín, a través de la realización de eventos de media y alta categoría para los que se ha dispuesto recursos presupuestales y capacidad institucional.

Por último, como herramienta de visibilidad internacional, este actor subnacional optó por aportarle a la invitación de personajes ilustres, validadores y periodistas internacionales, con la finalidad de que estos repliquen el proceso de transformación que se ha desarrollado en la ciudad y que esto se vea reflejado en el amplio cubrimiento que se ha realizado de la ciudad de medios internacionales. También se ha impactado la visibilidad internacional por medio de la postulación a diferentes premios internacionales, lo que ha permitido recibir diferentes nominaciones y premios, y publicitar la ciudad en una suerte de vitrina de ciudades.

ii. Modelo de correlación: paradiplomacia y desarrollo endógeno

En esta sección se presentan los resultados de los análisis estadísticos realizados, tras la operacionalización de los indicadores, tanto desde la estadística como desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. En los análisis realizados se destacan varios aspectos. Existe variables en los que la correlación es perfecta, como el caso de las diadas Proceso de integración regional del país – Recursos físicos, Recursos políticos – Recursos físicos e Incentivos financieros – Misiones Comerciales.

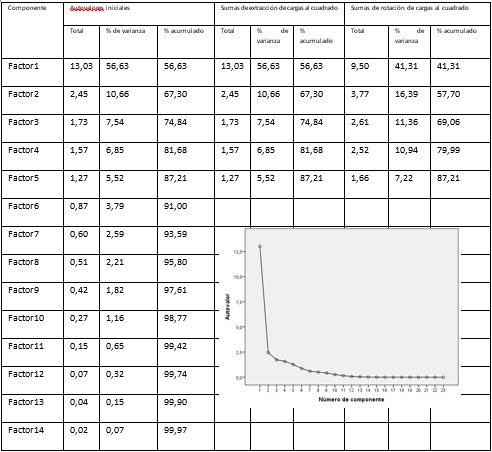

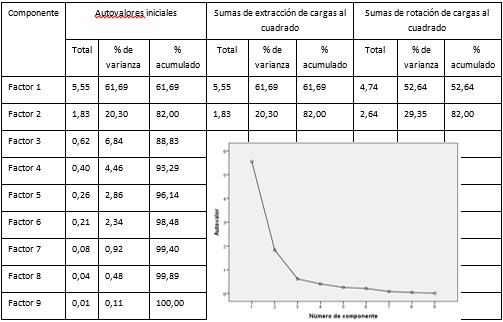

Dentro del Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado, se presentaron comunalidades muy altas, con valores cercanos a uno entre todos los indicadores analizados. Posteriormente, en el ACP, se desarrolla la elección de las componentes principales de una muestra. Esta se realiza a partir de un procedimiento matemático en el cual se parte de una matriz de correlaciones y por medio de la aplicación del análisis factorial, se extrae otra matriz que se denomina factorial. Para la selección de los componentes o factores existen dos reglas. La primera es el “Criterio de Kaiser”, según este, se deben conservar los componentes principales que sean mayores a la unidad, esto dado que, obtener los componentes principales de una matriz de correlaciones, es equivalente a suponer que las variables observadas tengan una varianza 1, por lo que un componente principal con varianza inferior a 1 explica menos variabilidad que una variable observable. La segunda regla, que es el criterio más utilizado, se basa en observar cuál es el porcentaje de varianza total explicada por cada componente o factor; así, a observar el porcentaje de varianza acumulada, este se considera alto cuando esté por encima de ochenta.

Tabla 3 Varianza total explicada de los indicadores de la variable independiente

Fuente: Elaboración propia

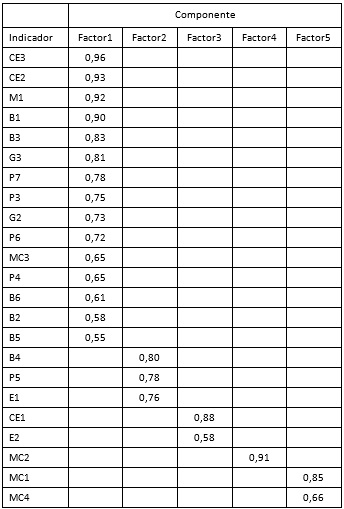

Dadas las anteriores condiciones, se pueden considerar cinco componentes o factores principales, seleccionados tanto por el criterio Kaiser como por el porcentaje de varianza total explicada. Dichos factores tienen valor propio de más de 1 y explican el 87,21% de la varianza. Además, en el gráfico de sedimentación, se observa un cambio de tendencia desde el segundo factor. Esto se debe a que el primer y segundo factor explican por sí solos el 57,7% de la varianza de los datos. Aun así, se observa una tendencia ya definida desde el quinto factor, en el que se presenta un porcentaje de varianza acumulada del 87,21%.

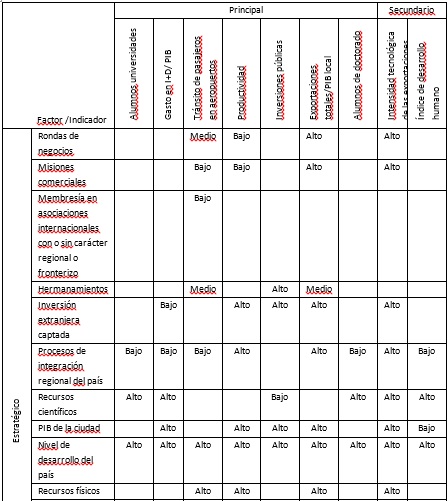

Para la interpretación de los resultados obtenidos, se realizó una rotación de los ejes factoriales. Uno de los métodos más comunes es el Varimax con normalización de Kaiser. Este método, desarrollado por Kaiser a mediados del siglo XX, efectúa una rotación ortogonal de los ejes factoriales con el objetivo de conseguir que la correlación de cada una de los indicadores sea lo más próximo a 1 con sólo uno de los factores y más próxima a 0 con todos los demás (Carmona, 2014). La matriz resultante de esta rotación se presenta en la tabla 4. Como se puede observar, se realiza una suerte de agrupación de indicadores en cada uno de los factores, que se consideran ahora como factores de la paradiplomacia. Como se ve a continuación, se eliminaron todas aquellas interacciones con cargas bajas, es decir, con valores absolutos menores a 0,5, de acuerdo al criterio de Fornell & Larcker (1981).

Como se puede observar en la tabla 4, el factor 1 agrupo a 15 de los 23 indicadores de la variable independiente. El primer factor se ha denominado, para efectos de este artículo, como factor estratégico, dado que en él se incluyen indicadores muy heterogéneos como las rondas de negocios, las misiones comerciales, la membresía en asociaciones internacionales con o sin carácter regional o fronterizo, los hermanamientos, la inversión extranjera captada, los procesos de integración regional del país, los recursos científicos, el PIB de la ciudad, el nivel de desarrollo del país, los recursos físicos, el cubrimiento en medios internacionales, los recursos políticos, las visitas oficiales realizadas, los recursos captados y ofrecidos por cooperación internacional descentralizada y las visitas oficiales recibidas.

El segundo factor se ha denominado factor institucional, ya que este integra indicadores que implican procesos institucionalizados, tales como los convenios con otros actores subnacionales, los recursos sociales y la existencia de un órgano de vinculación exterior.

El tercer factor se denomina factor presupuestal. En este se encuentran los indicadores que tienen que ver con recursos presupuestarios, tales como los incentivos financieros y el presupuesto destinado a la gestión internacional. Por su parte, el cuarto factor se denominó factor de posicionamiento e integra el indicador de realización de eventos internacionales. El último factor, fue denominado factor de visibilidad, ya que integra los indicadores de marca ciudad y premios internacionales.

Dentro del ACP, estos cinco nuevos factores, que explicarían la paradiplomacia, a su vez dan como resultado una nueva matriz de datos, a los que también se le realizan el cálculo de media, desviación estándar y correlación de Pearson. Este proceso indica que los coeficientes de correlación son muy bajos, lo que indica que dichos factores no sufren multicolinealidad entre ellos. La multicolinealidad es una condición en la que algunas variables predictoras, incluidas en un modelo, están fuertemente correlacionadas con otras variables predictoras, lo que puede incrementar la varianza de los coeficientes de regresión. Sin embargo, dicho problema no se presenta para los factores anteriormente definidos por medio del ACP.

Ahora bien, los análisis anteriormente realizados para la variable independiente también se llevaron a cabo con la variable dependiente y se presentan a continuación.

Se aplicó la correlación de Pearson a los indicadores que componen la variable dependiente. En este caso, la mayoría de los coeficientes de correlación son positivos y de acuerdo a la interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, explicado con anterioridad, se encuentran en el rango de correlaciones positivas medias y muy fuertes.

Se destacan algunos casos en los que la correlación es muy fuerte, de acuerdo a los valores de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, como las diadas Productividad – Alumnos en universidades, y otros en los que la correlación es considerable, como en los indicadores Productividad – Inversiones públicas/ PIB, Productividad – Tránsito de pasajeros en aeropuertos. Se destaca que la variable dependiente no se presentaron casos de inexistencia de correlación. Los demás indicadores presentan algún grado de correlación, aunque esta sea débil.

Dentro del ACP aplicado a los indicadores de la variable dependiente, también se realizó la extracción de comunalidades. Se presentan comunalidades muy altas, con valores cercanos a uno entre todos los indicadores analizados. Posteriormente, en el ACP, se desarrolla la elección de las componentes principales de una muestra. Este procedimiento también fue aplicado a los indicadores de la variable dependiente, a partir de lo que se obtuvieron los resultados que se presentan en la tabla 5.

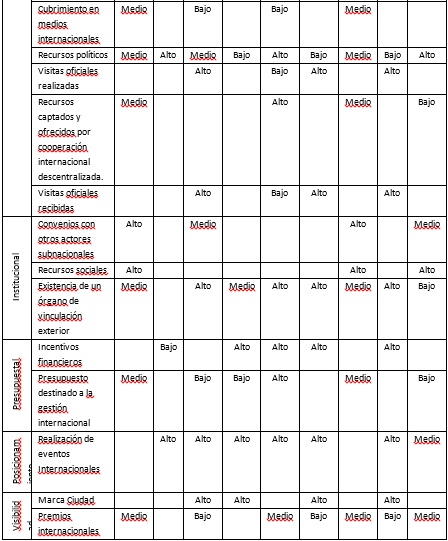

Tabla 5 Varianza total explicada de los indicadores de la variable dependiente

Fuente: Elaboración propia

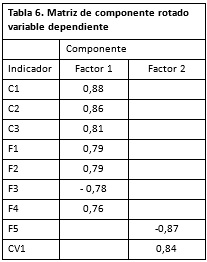

Según el criterio Kaiser y por el porcentaje de varianza total explicada, se seleccionados dos componentes o factores principales. Dichos factores tienen valor propio de más de 1 y explican el 82% de la varianza. Lo anterior se reafirma en el gráfico de sedimentación, en el que se presenta un cambio de tendencia desde el segundo el factor.

Para la interpretación de los resultados obtenidos, se realizó también una rotación de los ejes factoriales por medio del método Varimax con normalización de Kaiser. Se realiza una suerte de agrupación de indicadores en cada uno de los factores, que se consideran ahora como factores del desarrollo endógeno. Siguiendo la pauta de los pasos aplicados a la variable independiente, se eliminaron todas aquellas interacciones con cargas bajas, es decir, con valores absolutos menores a 0,5.

Como se puede observar en la tabla 6, el factor 1 agrupó a 7 de los 9 indicadores de la variable independiente. El primer factor se ha denominado, a los efectos de este artículo, como factor principal, dado que en él se incluyen indicadores muy heterogéneos como los alumnos universidades, el gasto en I+D en relación al PIB, el tránsito de pasajeros en aeropuertos, la productividad, las inversiones públicas, las exportaciones totales en relación al PBI local y los alumnos de doctorado. En este factor es importante prestarle atención al indicador exportaciones totales en relación con el PBI local (F3), dado que puede generar un impacto negativo al tener un valor de -0,78.

El segundo factor se ha denominado factor secundario y también está integrado por indicadores bastante heterogéneos, como la intensidad tecnológica de las exportaciones y el índice de desarrollo humano. En este factor también es importante tener en cuenta el indicador de intensidad tecnológica de las exportaciones (F5), dado que puede generar un impacto negativo al tener un valor de -0,87.

Dentro del ACP, estos dos nuevos factores, que explicarían el desarrollo endógeno, a su vez dan como resultado una nueva matriz de datos, tal como sucedió con los factores que explican la paradiplomacia. A estos factores además se le realizan el cálculo de media, desviación estándar y correlación de Pearson, lo que da como resultado que los coeficientes de correlación son muy bajos, 0,00 e indica que dichos factores no sufren multicolinealidad entre ellos.

Ahora bien, para determinar la relación entre los cinco factores de la paradiplomacia y los dos factores del desarrollo endógeno, se procedió a realización de un análisis de regresión lineal múltiple. Lo que se pretendió con este modelo es tratar de encontrar la relación entre los cinco factores que componen la variable independiente, con cada uno de los dos factores que componen la variable dependiente, por lo cual se desarrollaron dos modelos, uno para cada factor de la variable dependiente.

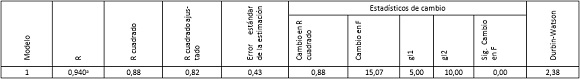

El primer modelo estableció la relación entre los cinco factores de la variable independiente y el factor principal de la variable dependiente. Este primer modelo es bastante bueno, ya que arroja un coeficiente de determinación “r cuadrado” positivo y muy próximo a uno. Vale la pena destacar que el resultado del coeficiente de terminación varía entre 0 y 1, cuanto más se acerca a 1, mayor es el ajuste del modelo a la variable que se intenta explicar. De igual manera, se destaca que este resultado es estadísticamente significativo, dado que el modelo presenta valores 0,00 (ver columna “Sig. Cambio en F”) de acuerdo su prueba F[3 ].

Tabla 7 Resumen del primer modelo

a. Predictores: (Constante), Factor de visibilidad, Factor de posicionamiento, Factor institucional, Factor presupuestal, Factor estratégico b. Variable dependiente: Factor principal

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la dispersión, que corresponde a la columna “error estándar de la estimación”, es 0,43; lo que representa un valor bastante bajo, que le otorga mayor confiabilidad al modelo. Además, la prueba Durbin-Watson, que es una prueba de autocorrelación de residuos, indica que no se detecta autocorrelación en la muestra, dado que el valor resultante es cercano a 2, manteniéndose en el rango ideal propuesto por este test, según el cual los valores ideales se encuentran entre 1 y 3.

El cambio en R cuadrado muestra el cambio que se produce al añadir o eliminar una o más variables independientes. En el caso particular del primer modelo, el valor es considerado alto, por lo cual, los factores de la variable independiente son predictores del factor principal de la variable dependiente.

En el análisis ANOVA, se puede evidenciar nuevamente que los resultados del modelo presentan significación estadística, dado que el valor resultante es 0,000, por lo que se puede concluir que los factores de la variable independiente influyen de forma conjunta y positiva sobre el factor principal de la variable dependiente. De igual manera, se puede observar que el factor estratégico, que agrupa la mayor cantidad de indicadores, es el que tiene un peso más significativo dentro del modelo. También es evidente que el factor presupuestal tiene un efecto negativo en el modelo, dado que su valor es -0,07; sin embargo, es muy poco significativo.

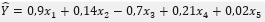

De acuerdo a la información obtenida, la ecuación de regresión directa del primer modelo es:

Siendo:

Y = Factor principal de la variable dependiente

X1= Factor estratégico

X2= Factor institucional

X3= Factor presupuestal

X4= Factor de posicionamiento

X5= Factor de visibilidad

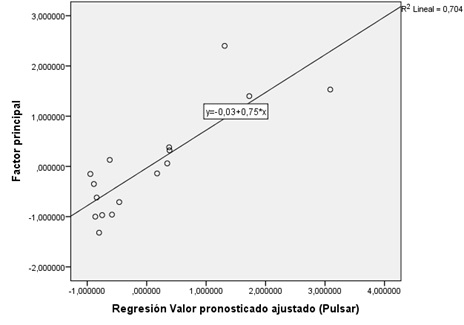

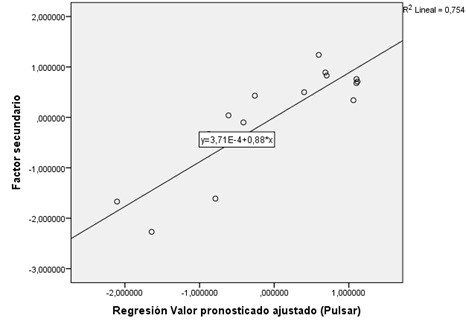

De acuerdo a lo anterior, el gráfico de dispersión del primer modelo se presenta a continuación. Como se puede observar, la dispersión de los datos se apega al R cuadrado lineal y representa una distribución normal.

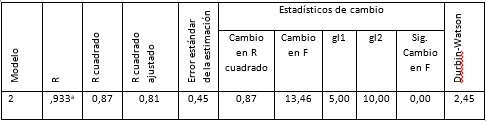

El segundo modelo estableció la relación entre los cinco factores de la variable independiente y el factor secundario de la variable dependiente. Al igual que el primer modelo, este segundo modelo también es bastante bueno, ya que su coeficiente de determinación “r cuadrado” es positivo y muy próximo a uno. Además, se destaca que este modelo también es estadísticamente significativo, dado que su prueba F presenta valor 0,000.

La dispersión de este modelo también es muy baja (0,45) y la prueba de Durbin-Watson indica que no se detecta autocorrelación en la muestra. El cambio en R cuadrado es un valor considerado como alto, por lo cual, los factores de la variable independiente son predictores del factor secundario de la variable dependiente.

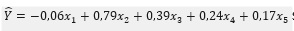

En el análisis ANOVA, se puede evidenciar, al igual que en el primer modelo, que los resultados del segundo modelo presentan significación estadística, dado que el valor resultante es 0,000, por lo que se puede concluir que los factores de la variable independiente influyen de forma conjunta y positiva sobre el factor secundario de la variable dependiente. En este caso, contrario al primer modelo, el factor estratégico tiene un efecto negativo en el modelo, con un valor -0,06; no obstante, es muy poco significativo; mientras que el factor institucional es el que presenta un peso más significativo en el modelo, con un valor de 0,79. Por lo tanto, la ecuación de regresión directa del segundo modelo es:

Siendo:

Y = Factor secundario de la variable dependiente

X1= Factor estratégico

X2= Factor institucional

X3= Factor presupuestal

X4= Factor de posicionamiento

X5= Factor de visibilidad

De acuerdo a lo anterior, el gráfico de dispersión del segundo modelo se presenta a continuación. Como se puede observar, la dispersión de los datos se apega mucho más al R cuadrado lineal y representa una distribución más normalizada que el primer modelo.

Tras los análisis estadísticos realizados a través de los dos modelos empíricos propuestos, es posible asumir que, en el caso del actor subnacional que representa la ciudad de Medellín, las dinámicas de desarrollo endógeno tienen relación directa con paradiplomacia.

Como se ha observado, la condición preponderante de paradiplomacia es que ésta esté direccionada a generar desarrollo endógeno. En la tabla 9, se pueden observar el impacto (alto, medio o bajo) que tienen cada uno de los indicadores de la paradiplomacia en los del desarrollo endógeno.

iii. El concepto de Endodiplomacia

Como se ha podido observar a lo largo este artículo, la paradiplomacia toma diversas expresiones de acuerdo a los diferentes contextos en los que se desarrolla. De igual manera, su abordaje académico en las Relaciones Internacionales también se ha conducido a través de diversos enfoques. No obstante, las aceleradas dinámicas de interrelacionamiento de los actores subnacionales, las cuales varían y se intensifican constantemente, permiten afirmar que este campo aún cuenta con un importante potencial de investigación académica, dado que se generan nuevos espacios teóricos, conceptuales y metodológicos para el estudio de la paradiplomacia.

Una de las preguntas que se pretendió responder en esta investigación es para qué la paradiplomacia. La respuesta obvia es que los actores subnacionales realizan paradiplomacia en busca de generar desarrollo. Sin embargo, esta respuesta es amplia e inconclusa. Es evidente que la paradiplomacia es ejercida con ese fin, pero ¿es cierto que la paradiplomacia genera desarrollo? A partir de los análisis estadísticos que se llevaron a cabo en la sección anterior, es posible afirmar que en el caso particular del actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín, la paradiplomacia está vinculada al desarrollo, bajo una perspectiva del desarrollo endógeno.

Partiendo de lo anterior, se propone el término “Endodiplomacia”. Para efectos de los análisis en Relaciones Internacionales, la endodiplomacia es un tipo de paradiplomacia que se origina en el interior de los Estados, es decir, por sus unidades administrativas de menor nivel, y es conducida por ellas mismas con el fin de generar procesos de desarrollo endógeno en sus territorios. La “Endodiplomacia” es, entonces, la paradiplomacia realizada por los actores subnacionales en busca de generar procesos de desarrollo endógeno en sus territorios. Por lo tanto, el desarrollo endógeno se convierte en la finalidad y la paradiplo-macia en la herramienta.

Es importante resaltar que no todo proceso de paradiplomacia se puede considerar endodiplomacia. Como se ha observado, la condición preponderante es que ésta esté direccionada a generar desarrollo endógeno. En la tabla 9, se puede observar el impacto (alto, medio o bajo) que tienen cada uno de los indicadores de la paradiplomacia en los del desarrollo endógeno.

Para considerar la paradiplomacia de un actor subnacional como endodiplomacia, se deben revisar ciertos aspectos, los cuales se presentan a continuación.

El tipo de Estado es una característica que no condiciona la paradiplomacia; por lo tanto, es posible que se lleven cabo gestiones de endodiplomacia por actores subnacionales de cualquier tipo de Estado. No obstante, como ya se ha explicado recurrentemente, el más factible el desarrollo de la endodiplomacia en Estados de tipo Federal, dado que en este tipo de Estado los actores subnacionales tienen mayores márgenes de autonomía, tanto para hacer su inserción internacional como para definir la estrategia de desarrollo que quieran implementar.

Otro de los puntos relevantes son los aspectos constitucionales y legales que permitan o condicionen el ejercicio de la paradiplomacia. Es posible que un actor subnacional desarrolle procesos de paradiplomacia aún al encontrar impedimentos constitucionales y legales; no obstante, esto le podría acarrear problemas y el proceso de institucionalización de la paradiplomacia sería más complejo. Por consiguiente, un marco constitucional y legal favorable tanto a la paradiplomacia como a una mayor autonomía territorial será más propicio para que se desarrolle la endodiplomacia.

El apoyo institucional y financiero desde el gobierno central a los procesos de paradiplomacia subnacional es un aspecto muy relevante a analizar. Si bien la no existencia de dichos apoyos no es impedimento para el desarrollo de la paradiplomacia, es muy probable que un actor subnacional lleve a cabo dinámicas de paradiplomacia si existe una motivación institucional y financiera desde el gobierno central para este propósito; por tal motivo, el escenario ideal para cualquier tipo de paradiplomacia –entre ellos la endodiplomacia– es aquel en el que el gobierno central del Estado genere este tipo de apoyos.

En cuanto a la localización del actor subnacional, para determinar si es o no fronterizo, como ya se ha mencionado con anterioridad, la ubicación geográfica fronteriza puede generar mayor propensión al desarrollo de la paradiplomacia; sin embargo, a pesar de ser un factor importante a analizar por la forma en la que dinamizaría la paradiplomacia, no es un factor determinante para su desarrollo.

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta es el tamaño de la ciudad. En este punto, es necesario mencionar que es un asunto relativo. La recomendación es analizar el tamaño de la ciudad en comparación con otras ciudades del mismo Estado, dado que, en el caso particular acá analizado, Medellín constituye la segunda ciudad en tamaño e importancia económica de Colombia; sin embargo, es una ciudad pequeña comparándola con grandes metrópolis como Nueva York, Ciudad de México o Buenos Aires. También es relevante analizar las transformaciones del actor subnacional a lo largo del tiempo, dado que existen casos particulares en que estos presentan un gran crecimiento en un periodo de tiempo corto, como es el caso de Dubái, que representa un caso muy relevante de paradiplomacia en Medio Oriente.

La presencia de motivaciones identitarias transforma la paradiplomacia en protodiplo-macia –si se busca independencia– o en paradiplomacia identitaria –si se busca la reivindicación de identidades culturales. Por esta razón, el escenario ideal para un caso de endodiplomacia, es aquel en el que el actor subnacional no presenta motivaciones identitarias en el ejercicio de su paradiplomacia.

Ahora bien, en cuanto a los indicadores específicos, la tabla 9 brinda información sobre el impacto (ya sea alto, medio o bajo) que presentan cada uno de los indicadores de los factores de la paradiplomacia en los respectivos del desarrollo endógeno.

El primer indicador del factor estratégico son las rondas de negocios y las misiones comerciales, cuestiones que son analizadas desde los primeros desarrollos teóricos de la paradiplomacia. Asimismo, constituyen pilares de la endodiplomacia. Las rondas de negocios y las misiones comerciales son actividades que deben desarrollarse para llegar a la endodiplomacia. Si bien las empresas pueden participar en este tipo de actividades de manera particular, se pueden generar mejores resultados cuando se cuenta con el respaldo institucional, esto a razón de disminuir costos, aumentar visibilidad internacional y generar mayor confianza al estar acompañado por un ente gubernamental oficial.

Como se puede observar, las rondas de negocios tienen un impacto alto en las exportaciones y en la intensidad tecnológica de las exportaciones, dado que dichas rondas permiten la visibilidad internacional de las empresas locales y concretar negocios, lo que conlleva necesariamente a un proceso de exportación. Por otro lado, este indicador genera un impacto medio en el tránsito en aeropuertos, por las posibles visitas que se realicen a futuro y un impacto bajo, pero aún significativo, en los índices de productividad, ya que el efecto en cadena puede conducir una mayor producción por hora de trabajo.

Las misiones comerciales, por su parte, generan un impacto alto en las exportaciones y en la intensidad tecnológica de las exportaciones. Esto ocurre a razón de la visibilidad internacional que generan y que atrae nuevos socios comerciales para los empresarios locales, lo que puede aumentar las exportaciones locales. También genera un impacto bajo que puede contribuir a mejorar la productividad y aumentar las visitas sea por negocios o turismo.

Dos de los mecanismos con los que los actores subnacionales han institucionalizado su actividad paradiplomática son el participar en redes o asociaciones internacionales y la firma de acuerdos de hermanamientos. Estos dos mecanismos, como se pudo observar en secciones anteriores, son de los procesos más utilizados en la paradiplomacia. No obstante, hay quienes dudan de su efectividad dado su carácter no vinculante o la falta de voluntad política para materializar los acuerdos que se pudieran generar a partir de los mismos.

Ahora bien, en un proceso de endodiplomacia, dichos mecanismos deberían ser herramientas para la materialización de aspectos en virtud del desarrollo, como suceden en caso de la unidad de análisis de esta investigación. Como se explicó en secciones anteriores y se observa en la tabla 9, estos dos mecanismos generan impacto alto y medio en el tránsito en aeropuertos, en las inversiones públicas y en las exportaciones. En el primer caso, a partir de la membresía en redes y de los hermanamientos, se ha generado la posibilidad de desarrollar eventos internacionales, lo que impacta positivamente el tránsito en aeropuertos. En el segundo caso, el vínculo de hermanamiento ha permitido la llegada de recursos a la ciudad, lo que impacta en alto grado las inversiones públicas al incorporar dichos recursos al presupuesto del actor subnacionales para el desarrollo de proyectos estratégicos. En el tercer caso, estos mecanismos han fortalecido los vínculos comerciales, impactando positivamente las exportaciones.

Convertirse en un destino para la inversión extranjera es uno de los motivantes de la paradiplomacia. Por lo tanto, es un punto también a considerar dentro de la endodiplomacia. Como se puede observar en el caso acá analizado, la inversión extranjera captada se ha materializado en un aumento de la productividad por su contribución a la generación de nuevos puestos de trabajo. También genera un impacto positivo en las inversiones públicas dado que aumenta la base impositiva de recaudo que se incorpora al presupuesto del actor subnacional. Como se pudo observar, muchas de las empresas extranjeras que se instalaron en la ciudad en el periodo analizado, son de base tecnológica, por lo cual hay un impacto directo en el gasto en I+D, en las exportaciones y en las exportaciones de base tecnológica.

Uno de los factores exógenos que dinamiza la paradiplomacia y, por consiguiente, la endodiplomacia son los procesos de integración regional en los que se encuentra inmerso el Estado al que pertenecen los actores subnacionales, ya que estos generan acceso a un amplio espectro de posibilidades en materia académica, turística y comercial. En el caso acá revisado, dicho indicador genera un impacto significativo en las exportaciones, en la intensidad tecnológica de las exportaciones y en la productividad.

En algunos casos, existen procesos de integración regional que también abarcan aspectos académicos, como, por ejemplo, el caso de Colombia en la Alianza del Pacífico, plataforma que tiene un capítulo dedicado a las becas para estudiantes de los Estados miembro. En ese sentido, el indicador de procesos de integración regional también puede generar impactos en el indicador de alumnos de universidad y alumnos de doctorado.

El componente turístico también es relevante en este punto, dado que algunos procesos de integración abarcan aspectos relativos a facilitar la movilidad entre los habitantes de los Estados miembro, como, por ejemplo, eliminar requisitos de visado. Por lo tanto, se genera un impacto positivo el tránsito de pasajeros en aeropuertos.

Es útil analizar los recursos científicos en relación con la paradiplomacia y la endodiplomacia, en la medida en que ellos tengan una orientación hacia el proceso de internacionalización del actor subnacional. No obstante, la existencia de este tipo de recursos es valiosa para la internacionalización y el desarrollo, en la medida que estos estén articulados para este propósito.

En un proceso de endodiplomacia, debe existir una articulación entre los entes gubernamentales y educativos, en virtud de lograr una mejor inserción internacional del actor subnacional y que este proceso conlleve un aporte al desarrollo endógeno. Como se pudo observar en el caso de examen, desde el gobierno municipal se optó por articular a la academia en ambos procesos; por lo tanto, es posible asumir que los recursos científicos ligados a la paradiplomacia generan un impacto directo en el desarrollo endógeno, en los indicadores de alumnos de universidades y de doctorado al ampliar cupos y posibilidades de movilidad, en el gasto en I+D, en las inversiones públicas, en la intensidad tecnológica de las exportaciones y en la calidad de vida.

El PIB de la ciudad es un indicador que se sale del control, por así decirlo, con relación a una estrategia de endodiplomacia. Sin embargo, es necesario su análisis dado que sin éste no sería posible el cálculo de otros indicadores de la paradiplomacia, como en el caso de definir el tamaño de la ciudad. Tampoco sería posible calcular algunos indicadores del desarrollo endógeno que dependen del PIB, como, por ejemplo, aquellos en los que tiene un impacto directo como gasto en I+D, productividad, inversiones públicas, exportaciones totales, intensidad tecnológica de las importaciones y, en menor proporción, calidad de vida.

Otro de los indicadores exógenos es el nivel de desarrollo del país. Es importante aclarar que la paradiplomacia se puede desarrollar bajo condiciones adversas de desarrollo del Estado al que pertenecen los actores subnacionales; sin embargo, un escenario más propicio para la paradiplomacia y la endodiplomacia es que el Estado se encuentre en niveles intermedios y altos de desarrollo, de tal manera que ese nivel de desarrollo se vacíe sobre los actores subnacionales y ellos puedan desviar más recursos a la paradiplomacia, en lugar de cubrir otras necesidades. Como puede verse, este indicador de la paradiplomacia tiene un efecto directo y alto en todos los indicadores del desarrollo endógeno.

En el caso de los recursos físicos, se deben analizar en función de su aporte tanto al proceso de paradiplomacia como al desarrollo endógeno, es decir, al igual que con los recursos científicos, debe haber una articulación de los mismos en relación con la internacionalización y el desarrollo.

Es útil analizar los recursos científicos con relación a la paradiplomacia y a la endodiplomacia, en la medida en que ellos tengan una orientación hacia el proceso de internacionalización del actor subnacional. No obstante, la existencia de este tipo de recursos es valiosa para la internacionalización y el desarrollo, en la medida que los mismos estén articulados para este propósito.

En el caso acá analizado, los recursos físicos impactan sobre el alto grado el tránsito de pasajeros en aeropuertos, dado que en este se analiza la infraestructura aeroportuaria con la que cuenta la ciudad. También tienen un alto impacto en la productividad, en función de la infraestructura que permite mayor producción por hora de trabajo. Por último, también genera un alto impacto tanto en las exportaciones totales como en la intensidad tecnológica de las exportaciones toda vez que los recursos dependen en gran medida de la de las facilidades en infraestructura física de la ciudad.

El indicador de cubrimiento en medios internacionales es una variable que, podría decirse, es relativamente nueva en los estudios alrededor de la paradiplomacia, dado que su estudio y análisis se facilita con las tecnologías de la información con las que se cuenta en esta época. Este indicador, en el caso de un proceso de endodiplomacia, permite dar cuenta de visibilidad internacional del actor subnacional. A su vez, genera impactos positivos en los indicadores de desarrollo, tales como visibilizar los procesos educativos, por lo que impacta a los alumnos en universidades y de doctorado, podría incentivar el turismo por lo que impacta el tránsito de pasajeros en aeropuertos, y también genera un impacto en las inversiones públicas, dado que esto implica destinar recursos de la ciudad.

Los recursos políticos constituyen uno de los indicadores más importantes para la paradiplomacia y, por consiguiente, para la endodiplomacia. Como se ha observado, tanto en la práctica como en la academia, los procesos de paradiplomacia acaecen en escenarios donde hay una voluntad política hacia ellos. De hecho, la figura visible de la actividad internacional de un actor subnacional es comúnmente el alcalde o gobernador. Por tanto, un escenario ideal para la endodiplomacia es aquel en el que haya voluntad política por parte de los actores gubernamentales y en los que se hayan hecho avances en el proceso de institucionalización de la paradiplomacia local.

Es posible suponer que la endodiplomacia depende de los recursos políticos, toda vez que los burgomaestres de las ciudades y regiones son quienes deciden hacia qué punto se direcciona la paradiplomacia de la ciudad. Si no existe voluntad política para la internacionalización de un territorio, no hay lugar para la paradiplomacia ni para la endodiplomacia. Si la paradiplomacia no se direcciona en buscar del desarrollo endógeno, no es posible un escenario de endodiplomacia. Por lo tanto, este es el indicador de mayor relevancia e importancia. En el caso de actor subnacional acá analizado, se observa que los recursos políticos impactan, en mayor o menor medida, sobre todos y cada uno de los indicadores del desarrollo endógeno.

Desde las primeras caracterizaciones de la paradiplomacia de las federaciones canadienses, uno de los puntos más recurrentemente analizados fue el de las visitas oficiales, tanto realizadas como recibidas. Estos indicadores son muy importantes tanto para la paradiplomacia como para la endodiplomacia, puesto que son herramientas para la visibilidad internacional del actor subnacional. En el caso particular de la endodiplomacia, estas actividades deberían ir acompañadas de un componente comercial, de tal manera que puedan materializar posibles negocios de empresarios en el extranjero con empresarios locales.

En el caso analizado, las visitas oficiales realizadas y recibidas, que son dos indicadores independientes, impactan de manera directa en los indicadores del desarrollo endógeno, tales como el tránsito de pasajeros en el aeropuerto dado que ambos implican salida y llegada de personas, las inversiones públicas dado que ambos indicadores involucran la destinación de presupuestos del actor subnacional, y las exportaciones totales y la intensidad tecnológica de las exportaciones, dada la posibilidad de realizar negocios entre empresarios tanto locales como extranjeros.

Al igual que los Estados, los actores subnacionales han desarrollado dinámicas de relacionamiento internacional más profundo, que se materializan por medio de la cooperación internacional descentralizada. De hecho, la oferta y demanda de cooperación internacional descentralizada son motivaciones para el desarrollo de la paradiplomacia, de allí se desprende la necesidad de analizarlas también en el contexto de endodiplomacia. Como se observa en tabla 9, este indicador tiene un alto impacto en las inversiones públicas dado que los recursos de cooperación internacional descentralizada, captados y ofrecidos, se incorporan o se destinan –según sea el caso– del presupuesto del actor subnacional. También generan efectos en la cantidad de alumnos en universidades y la cantidad de alumnos de doctorado, dado que se pueden ejecutar proyectos en materia educativa que benefician a la población, como en los casos observados del actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín. También impacta el índice de desarrollo humano, dados los proyectos sociales desarrollados con estos recursos.

El primer indicador del factor institucional son los convenios realizados con otros actores subnacionales. Precisamente, es un indicador que aporta dentro del proceso de institucionalización de la paradiplomacia y de la endodiplomacia, puesto que los convenios son mecanismos por medio de los cuales se formalizan los contactos y las interacciones que tienen estos actores con sus pares y con otras instituciones o actores de distinto nivel. Retomando lo que se mencionó en apartados anteriores, la firma de convenios internacionales potencia la paradiplomacia y la endodiplomacia, pues contribuye a su institucionalización y a que perdure en el tiempo, mientras que la ausencia de una institucionalización de las actividades de paradiplomacia conlleva a su debilidad.

En ese orden de ideas, el indicador en cuestión, en el caso acá analizado, genera impactos en el número de alumnos en universidades y alumnos de doctorado, dada la naturaleza académica de algunos convenios y proyectos ejecutados. También impacta el tránsito en aeropuertos por las visitas recibidas y realizadas a partir de dichos convenios. Por último, puede impactar el indicador de índice de desarrollo humano en la medida en que los convenios estén ligados a proyectos que impacten de manera positiva la calidad de vida.

Los recursos sociales están determinados por el nivel de desarrollo social del actor subnacional. Como se mencionó en el caso de los recursos científicos y físicos, es útil su análisis en relación con la paradiplomacia y la endodiplomacia, en la medida en que tengan una orientación hacia el proceso de internacionalización del actor subnacional. Así, en con unos recursos sociales que debe cuenta de un mejor nivel de desarrollo social, será un escenario más factible para poner en marcha procesos de paradiplomacia y endodiplomacia. En el estudio de caso acá revisado, dicho indicador impactó la cantidad de alumnos en universidades y alumnos de doctorado, y el índice de desarrollo humano.

Otro de los indicadores que da cuenta de un proceso institucionalizado de la paradiplomacia es la existencia de un órgano de vinculación con el exterior. Por lo tanto, este indicador también es relevante en el estudio de la endodiplomacia. Este indicador da cuenta de la madurez en el ejercicio de la paradiplomacia y no es relevante solo la existencia de una oficina, sino que ella tenga historia y se pueda evidenciar una trayectoria en la materia.

Además de esto, un órgano de vinculación con el exterior es un nivel más allá de la materialización de las voluntades política de la internacionalización territorial, pues de cierta manera garantiza la continuidad del proceso de paradiplomacia del actor subnacional, más allá de los periodos gubernamentales. En el caso analizado, este indicador impactó en buena medida sobre casi todos los indicadores del desarrollo endógeno.

Dentro del factor presupuestal, existen dos indicadores muy relevantes tanto para la paradiplomacia como para la endodiplomacia. El primero de ellos es el que comprende los incentivos financieros para el comercio exterior. Este indicador es relevante en la medida en que representa la apuesta presupuestal del actor subnacional por motivar las exportaciones de las empresas presentes en su territorio, es más, implica también el desarrollo de las capacidades exportadoras de las empresas.

En el caso analizado, que representa un escenario de endodiplomacia, el indicador de incentivos financieros impactó el gasto en I+D, dado que motivó la inversión de las empresas para el diseño de sus unidades de comercio exterior; por consiguiente, se afectó también de manera positiva tanto a las exportaciones totales como a la intensidad tecnológica de las exportaciones. También impactó la productividad con relación al aumento de la producción por hora de trabajo. Las inversiones públicas se impactaron en la medida en que dichos incentivos hacen parte del presupuesto general del actor subnacional.

El segundo indicador del factor presupuestal es el presupuesto destinado a la paradiplomacia. Este es un indicador fundamental para llevar a buen término una iniciativa de paradiplomacia y de endodiplomacia, dado que contar con recursos facilita el desarrollo de planes, programas y proyectos en relación con la paradiplomacia. En un escenario ideal para la endodiplomacia, el actor subnacional debería contar con un organismo de vinculación con el exterior que tenga su propio presupuesto y pueda gestionarlo en autonomía, en virtud de las proyecciones o necesidades que se presentasen en materia de internacionalización y de desarrollo endógeno.

Como se puede observar en la tabla 9, el indicador de presupuesto destinado a la paradiplomacia tiene un impacto alto en las inversiones públicas, dado que implica la destinación de recursos del actor subnacional a una finalidad muy específica. Este indicador también tiene impacto en la cantidad de alumnos en universidades y alumnos de doctorado, en la productividad y en el índice de desarrollo humano.

Convertirse en sede de eventos de talla mundial es una de las finalidades de los actores subnacionales que realizan paradiplomacia y endodiplomacia, dado que aporta a la proyección de la ciudad, tanto en su posicionamiento internacional como en la capacidad de albergar eventos de amplia magnitud. Precisamente, el indicador del factor de posicionamiento es la realización de eventos internacionales.

Para un actor subnacional, ser una vitrina para eventos internacionales es el escenario ideal para que se gesten procesos de endodiplomacia. Este indicador permite tener un impacto directo en el gasto en I+D, dada la inversión necesaria para su realización, y también permite generar efectos positivos en el tránsito de pasajeros por aeropuertos, dada la importante cantidad de visitantes de la ciudad. Muchos de los eventos además permiten visibilizar el potencial exportador de las empresas locales, lo que genera impactos en la productividad, en las exportaciones totales y en la intensidad tecnológica de las exportaciones. También genera un impacto en las inversiones públicas concerniente por ejemplo al gasto en la adecuación de escenarios y la logística para dichos eventos. Además de esto, los eventos internacionales generalmente tienen un efecto de vaciamiento hacia otros aspectos del día a día local, como, por ejemplo, los recursos generados por turismo, negocios, generación de empleo, etc., por lo tanto, también tienen un impacto en el índice de desarrollo humano.

El primer indicador del factor de visibilidad es la marca ciudad. Este indicador, similar al instrumento “marca país”, tiene como finalidad la visibilidad internacional de una imagen favorable del territorio. La marca ciudad no solo es importante en el ejercicio de la paradiplomacia, sino es fundamental para la endodiplomacia, toda vez que ella es usada por los actores subnacionales para potenciar las capacidades de su territorio, desplegar ventajas competitivas y posicionarse nacional e internacionalmente.

En tal sentido, el indicador de marca ciudad, en el caso acá analizado, genera impactos en el tránsito de pasajeros en aeropuertos, dado el posible efecto positivo en el turismo. Como la marca ciudad implica también el despliegue de ventajas competitivas, puede generar impactos en la productividad, y en la proyección de ciudad exportadora; por lo tanto, impacta en alto grado las exportaciones locales y la intensidad tecnológica de las exportaciones.

Finalmente, el segundo indicador del factor de visibilidad está conformado por los premios internacionales que recibe el actor subnacional. Este indicador tiene mucha relación con la marca ciudad, dado que significa un reconocimiento de las capacidades del actor subnacional de sobresalir en diferentes áreas, ya sean aspectos sociales, culturales, tecnológicos, de innovación, etc. Por lo tanto, como aporta a la visibilidad internacional, es un indicador relevante para la paradiplomacia y para la endodiplomacia.

En el caso analizado, el actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín optó por una apuesta agresiva de presentarse a distintos certámenes internacionales, lo que significó una importante cantidad de premios recibidos. En relación con el desarrollo endógeno, el indicador de premios internacionales genera impacto en diferentes indicadores. En primer lugar, genera impacto en la atracción de estudiantes hacia las universidades, tanto de grado como de doctorado. También impacta en el turismo, lo que se refleja en un aumento potencial del tránsito de pasajeros por aeropuertos. Puede generar un impacto en las exportaciones y en la intensidad tecnológica de las exportaciones, dado que se pueden proyectar aspectos comerciales y empresariales. Como esta iniciativa también demanda recursos, se genera un impacto en el indicador de inversiones públicas. Finalmente, los reconocimientos internacionales juegan un papel importante en el imaginario social y en la forma en las que los habitantes perciben el territorio; por lo tanto, este indicador también impacta el indicador de índice de desarrollo humano.

Planteado lo anterior, es posible explicar la endodiplomacia de un actor subnacional a partir de los cinco factores de la paradiplomacia y de los dos factores del desarrollo endógeno.

De los factores de la paradiplomacia es el factor estratégico es el más importante. Como se pudo observar, no solo abarca el mayor número de indicadores sino impacta en alto grado sobre la mayoría de los indicadores del desarrollo endógeno. Este factor se puede definir como la combinación de componentes exógenos (aspectos del Estado al que se pertenece) y endógenos (aspectos propios del actor subnacional) sobre los cuales se cimienta el proceso de inserción internacional de un actor subnacional.

El factor institucional es el segundo en importancia. Este factor se define como los mecanismos por medio de los cuales los actores subnacionales institucionalizan sus procesos de relacionamiento. Esto involucra tanto los mecanismos e instrumentos como los acuerdos y convenios, hasta la existencia de oficinas gubernamentales que planeen, coordinen y dirijan los procesos de paradiplomacia de la ciudad

El factor presupuestal es el tercero en importancia e implica los recursos presupuestarios y financieros con los que cuenta el actor subnacional para implementar procesos de paradiplomacia. Este factor, además, da cuenta de un proceso que ya se viene institucionalizando, dado que los aspectos presupuestarios requieren una aprobación burocrática previa. Este factor es de doble vía, pues involucra, por una parte, los incentivos para hacer más competitivo el sector empresarial exportador y, por otra, los recursos necesarios para el funcionamiento de los organismos que direccionan la paradiplomacia.

Antes de abordar los dos últimos factores, corresponde realizar una diferenciación entre el posicionamiento y la visibilidad. La visibilidad hace referencia a la recordación, que tanto está presenten una marca, en este caso, el nombre de la ciudad, en el contexto internacional. El posicionamiento tiene más relación con la experiencia personal que se haya tenido, por lo tanto, implica un contacto más directo que la visibilidad. No obstante, la visibilidad puede aportar al posicionamiento.

El factor de posicionamiento es el cuarto en importancia. Implica los esfuerzos del actor subnacional por atraer y realizar eventos de talla internacional en su territorio, con la finalidad de posicionarse en el contexto internacional. Este factor, además, implica que el actor subnacional tenga capacidades instaladas en materia logística para la atención del evento y en materia de infraestructura en general, como hoteles, sistemas de transporte y seguridad.

El último factor de la paradiplomacia es el factor de visibilidad. Este implica los mecanismos para construir una imagen internacional de la ciudad, tales como el diseño y puesta en marcha de una marca de ciudad y la apuesta por obtener reconocimientos internacionales.

De los factores del desarrollo endógeno, el más importante es el principal. Este agrupa casi la totalidad de los indicadores del desarrollo endógeno. Su denominación como factor principal se debe a que los indicadores agrupados son muy heterogéneos entre ellos, aunque guardan relación. Este factor se puede definir como el factor determinante del desarrollo endógeno, en virtud de abarcar la mayoría de indicadores. El factor secundario, por su parte, integra dos indicadores también bastante heterogéneos. Este puede ser definido como el factor determinante de la calidad de vida.

Por último, es importante recalcar que los factores construidos deben ser analizados como un todo en el contexto de la endodiplomacia, ya que lo importante no es cada factor per se sino las relaciones entre ellos y los efectos de dichas relaciones.

5. Conclusiones

La paradiplomacia es uno de los temas en boga en la disciplina de las Relaciones Internacionales. Al igual que otros temas nuevos en esta disciplina, es cada vez más común encontrarlo en libros y artículos académicos, en tesis y en ponencias científicas. A pesar de no ser un fenómeno reciente, la paradiplomacia de los actores subnacionales ha tomado fuerza en las últimas décadas, tanto como fenómeno y como objeto de estudio.

El estudio de la paradiplomacia no ha sido particularmente desarrollado por las escuelas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Colombia. Los estudios de Relaciones Internacionales que emanan de este país tienen una inclinación preponderante hacia el análisis de la política exterior colombiana. Ha sido predominante el estudio de los vínculos del Estado colombiano con los Estados Unidos de América, ya sea por sus acercamientos o distanciamientos. Sin embargo, como lo mencionan González y Mesa (2018), en la última década se observa una interesante ampliación de estos estudios que cubren temáticas específicas de la política exterior colombiana, anteriormente poco exploradas, como el rol de actores no estatales, los quiebres y continuidades entre la política exterior de los diferentes gobiernos y, de forma más actual y respondiendo a la coyuntura histórica del país, los estudios de la política exterior en el contexto del posconflicto. No obstante, no se observa una apertura hacia nuevos aspectos de las relaciones internacionales.

Otra particularidad de los estudios en Relaciones Internacionales de la academia colombiana es que los estudios cuantitativos son minoritarios. También hay grandes vacíos en la enseñanza de esta metodología. La razón de presentar detalladamente la metodología acá aplicada fue hacer los resultados más comprensibles, así como también invitar al desarrollo de nuevos estudios en esta disciplina, aplicando este tipo de métodos.

La paradiplomacia de los actores subnacionales no ha sido una prioridad de la academia colombiana. Por lo tanto, este artículo se convierte en un insumo y en una invitación para que se exploren estos aspectos dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Vale la pena resaltar que la paradiplomacia es un campo muy amplio y puede ser analizado desde diferentes disciplinas, ópticas y métodos, tal como se propone en este artículo, al determinar la relación entre paradiplomacia y desarrollo endógeno, con una mixtura de enfoques metodológicos.

En esta investigación se pretendió responder si la paradiplomacia genera desarrollo endógeno. De acuerdo a los análisis planteados, es posible afirmar que la hipótesis de esta investigación se cumple. Por lo tanto, las dinámicas de desarrollo endógeno de la ciudad de Medellín, Colombia, son resultado de su paradiplomacia como actor subnacional en las relaciones internacionales. Como se pudo constatar a partir de los análisis cualitativos y cuantitativos que se llevaron a cabo, es posible afirmar que en el caso particular del actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín, la paradiplomacia sí genera desarrollo, bajo una perspectiva del desarrollo endógeno, por lo que estaríamos ante un caso de endodiplomacia. Pero para realizar esta afirmación primero fue necesario hacer una amplia documentación, para que el modelo conceptual propuesto se convirtiera en un modelo estadístico con resultados concluyentes.

Lo primero que se revisó fueron los aspectos teóricos. Por lo tanto, se concluye que existe un sustento teórico sólido para la endodiplomacia, el cual se apoya en los aportes teóricos en los que se insertan tanto la paradiplomacia como el desarrollo endógeno y se nutre de los hallazgos de esta investigación. En el campo disciplinal de las Relaciones Internacionales, vale la pena resaltar que la visión realista no contempla siquiera la relevancia de los actores subnacionales en las relaciones internacionales; por tanto, los análisis en esta materia se deben orientar por la corriente liberal-institucionalista.

No obstante, los aportes de este artículo controvierten algunas de las dimensiones teóricas que se propusieron alrededor de los determinantes de la paradiplomacia. Esto tiene una explicación. Muchos de los determinantes de la paradiplomacia fueron conceptualizados a partir de investigaciones cualitativas, en las que no se determinó el impacto real de los determinantes ni las posibles relaciones resultantes de ellos, mientras que una vez aplicados los instrumentos cuantitativos se pudo constatar que la existencia de cinco factores determinantes de la paradiplomacia y dos factores determinantes del desarrollo endógeno. Lo que se ha evidenciado aquí, entonces, es la validez de la mixtura de enfoques, de tal manera que las futuras investigaciones en torno a la paradiplomacia tengan resultados más concluyentes.

Posteriormente, se analizaron los diferentes enfoques en los que se ha abordado la paradiplomacia. Ésta toma diversas expresiones y manifestaciones de acuerdo a dos características. La primera, debido a los diferentes contextos en los que se desarrolla y la segunda, a que su abordaje académico en las Relaciones Internacionales también se ha conducido por diversos enfoques. Esto permite afirmar que esta área del conocimiento tiene aún mucho potencial para la investigación académica, no solo para suplir vacíos sino para generar nuevos enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos. Muestra de ello es la posibilidad de este artículo de proponer un nuevo concepto, como es la endodiplomacia, en el amplio espectro de posibilidades que permite la paradiplomacia.

Los efectos de paradiplomacia de la ciudad de Medellín se ven reflejados en el desarrollo endógeno de ciudad. Como se pudo observar, cada uno de los indicadores de la paradiplomacia generaron un efecto, en menor o mayor medida, en los indicadores del desarrollo endógeno. Por lo tanto, no es factible asumir el desarrollo endógeno de la ciudad como una variable independiente sino, por el contrario, debe ser interpretado como una variable que depende de la paradiplomacia.

El concepto acá propuesto, la endodiplomacia, pretende llenar un vacío teórico, conceptual y metodológico en la disciplina de las Relaciones Internacionales. Éste hace referencia a un tipo de paradiplomacia que se origina en el interior de los Estados, sean federales, unitarios o regionales, y es conducido por sus unidades administrativas de menor nivel –que acá hemos denominado actores subnacionales– con el fin de generar procesos de desarrollo endógeno en sus territorios. Por lo tanto, la paradiplomacia es una herramienta para el desarrollo endógeno.

Para explicar la endodiplomacia de un actor subnacional es necesario recurrir al análisis de los cinco factores de la paradiplomacia formulados en esta investigación: factor estratégico, factor institucional, factor presupuestal, factor de posicionamiento y factor de visibilidad. También deben ser incluidos los dos indicadores del desarrollo endógeno, a saber, factor principal y factor secundario. Estos factores deben ser analizados como un todo en el contexto de la endodiplomacia, puesto que la importancia de los mismos radica en las relaciones entre ellos y los efectos de dichas relaciones.

![Estado-empresas transnacionales: cambios en el régimen de solución de controversias inversor-Estado y redefinición de la soberanía a la luz de la protección de los derechos humanos [ ]](/img/es/next.gif)