Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versión On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.43 no.1 Buenos Aires jun. 2013

ARTICULO

Diseño gráfico en los límites. Formaciones estéticas del disenso1 (Argentina 1997-2007)

Graphic design at the boundaries. Aesthetic background of the disagreement

María Laura Nieto*

Docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Estudió Diseño Gráfico (2003) y Diseño de Imagen y Sonido (1998) en esa misma Universidad. Actualmente cursa la Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM). Comenzó su tarea docente en 1998 en la materia Tipografía 2, de la Carrera de Diseño Gráfico en la uba, donde fue Jefa de Trabajos Prácticos. También se desempeñó como docente en la materia Comunicación 2, de la misma carrera. A partir de 2003 comienza su interés teórico por el Diseño Gráfico desde una perspectiva político-social y cultural, por lo que participa en una pasantía de investigación que derivó en la publicación de su artículo "Pasajes" en el libro Piquete de ojo. Visualidades de la crisis: Argentina 2001-2003, compilado por María Ledesma y Paula Siganevich. Desde entonces ha colaborado de forma ininterrumpida en distintos proyectos de investigación FADU-UBA. Ha participado en Congresos y Jornadas en línea con su tema de estudio y publicado en distintos medios. Es editora del sitio www.graficapolitica.com.ar, proyecto que en 2011 recibió una beca grupal del Fondo Nacional de las Artes, en la que se desempeñó como Representante/Responsable. En el período 2006-2008 ejerció el cargo de Coordinadora de Publicaciones de la Secretaría de Extensión FADU-UBA. Algunas publicaciones editadas fueron: Anuario de diseño 2006, León Ferrari en la FADU , Revista de Investigación Area, Piquete de Ojo. Visualidades de la crisis: Argentina 2001-2003. En la actualidad trabaja en la edición de un libro con entrevistas de su autoría a colectivos gráficos y artísticos de la Ciudad de Buenos Aires que actuaron durante la poscrisis argentina (2002-2007).

Sede Programa Teoría del Diseño Semiótica del Espacio. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Calle Intendente Guiraldes 2160. Pabellón III, Piso 4º. Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Email: laura@estudiocasa.com.ar

RECIBIDO: 29 de octubre de 2013

ACEPTADO: 24 de abril de 2014

RESUMEN

En el contexto de transformaciones marcado por una era de tensión global y de conversión neoliberal, que en la Argentina tuvo su estallido en diciembre de 2001, este trabajo se pregunta por una serie de prácticas e imágenes expresivas de la protesta, impulsadas por colectivos gráficos y artísticos en la interacción social, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1997 y 2007. En ellos participaron diseñadores gráficos, artistas plásticos, comunicadores, idóneos, estudiantes y docentes que, dando énfasis a su rol como sujetos políticos, alternaron, en los límites también con las instituciones, el modo de concebir la relación entre la vida cotidiana, la política y el trabajo profesional. Se trató de prácticas autoconvocantes, heterogéneas entre sí, que pulsaron por dar imagen a una sensibilidad común, ciudadana. Desde una perspectiva estético-política, en este escrito se intenta explorar el interior de estos procesos de formación estéticos del disenso: su espacio, su temporalidad, sus dispositivos, en el debate por la tradición, los antecedentes, la pervivencia de memorias que renacen y se resignifican, a la luz de determinadas configuraciones culturales de las sociedades contemporáneas.

Palabras clave: Estética; Poscrisis; Memoria; Gráfica; Política.

ABSTRACT

In a context of global transformations, pointed out by a global hostility era and neoliberal policies, that in Argentina has its outbreak on December 2001, this article asks itself about a serie of practices and expressive images of social unrest promoted by graphics and art collectives in social interaction, especially in Buenos Aires City between 1997 and 2007. In those practices took part graphic designers, artists, communicators; suitable people, students and professors, who alternates -also at the boundaries with institutions- the way of conceiving the relationship between everyday life, politics and professional work. They were practices self conveners, heterogeneous between each other that sounded out in their images a common, public sensitivity. From a politic aesthetic perspective this paper tries to research into these processes of aesthetic disagreement training: its space, its temporality, its devices, in the discussion for tradition, the history, the survival of memories that reborn and arise new meanings, as a result of certain cultural configurations of contemporary societies.

Keywords: Aesthetic; Post-crisis; Memory; Graphic; Politics.

Incluso cuando es posible fechar la emergencia de un principio por sí estaba

anteriormente presente en la cultura a título de obsesión o de anticipación y la

toma de conciencia que lo establece como significado explícito no hace más

que rematar su larga incubación en un sentido operante.

Merleau-Ponty, 1964, p. 51

LO LOCAL Y LO GLOBAL: NEOLIBERALISMO Y FORMACIONES ESTÉTICAS DEL DISENSO

En las democracias contemporáneas, sobre todo en las últimas dos décadas, la pluralidad de voces expresivas y públicas de las conflictividades sociales parecen haber ido cobrando cada vez más protagonismo: las acciones que toman las calles, las paredes, los carteles de la ciudad, incluso los medios de comunicación o las redes sociales, se manifiestan como formas de protesta, denuncia o simplemente de expresión. A nivel mundial, por lo menos en Occidente y desde la década del 80, el espacio entre la contracultura y un renovado activismo ha ido moldeando todo tipo de formaciones estéticas con características propias: la fuerte inscripción corporal en el Siluetazo que en la Argentina se desarrolló en el coletazo de la última dictadura militar; las acciones feministas, que en lo visual tienen un exponente conocido en Guerrilla Girls; también los movimientos de protesta anticapitalista, cuyos antecedentes suelen rastrearse en las manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMS) en Seattle en 1999, pero que, sin embargo, deberían rastrearse en "el big-bang zapatista" (Expósito, 2009); los movimientos asociados a la contracultura de masas como Reclaim the Street; el auge del Street Art, con grafitis y esténciles de todo tipo y con Hambleton y Bansky a la cabeza; los "escraches" ligados a las agrupaciones de derechos humanos; las infiltraciones mediáticas de los Yes Men, hasta las protestas del movimiento de indignados o las escenas de las concentraciones en el centro financiero de Nueva York, Occupy Wall Street, por nombrar solo algunas. Se trata, en su fase avanzada, de distintas expresiones con identidades propias que problematizan sobre asuntos derivados de la globalización del capital financiero, las multinacionales y la concentración del poder mundial, por ser vistos estos, en última instancia, como promotores de modelos de exclusión y pobreza. Así, muchos ciudadanos buscan mediante distintos recursos expresivos recuperar el espacio público, la palabra, el juego, y confluyen, a partir de la enunciación de distintos problemas locales, en un cuestionamiento al sistema global actual, adquiriendo especial énfasis la crítica al modelo económico excluyente, al imperialismo, o a los modelos publicitarios.

Sin ir tan lejos, alrededor de 2003 en la Ciudad de Buenos Aires trasciende el caso de Oscar Brahim: un taxista que había estudiado artes, pero que, ante todo, era un ciudadano enojado que entre pasajero y pasajero intervenía las publicidades gráficas de gran formato, autodefiniéndose públicamente como "diseñador gráfico en libertad" (Morkin, 2004). También en la Ciudad de Buenos Aires, unos años antes de la crisis, surge de la mano de H.I.J.O.S.2 y colectivos como Etcétera o Grupo de Arte Callejo, un procedimiento expresivo fuertemente visual y teatral: el "escrache". Ante la ausencia de políticas de la memoria, y como continuidad del movimiento de derechos humanos de la década del 80, su objetivo era informar públicamente a los ciudadanos y a la sociedad sobre los crímenes impunes y los colaboradores de la última dictadura militar (Holmes, [2007] 2013).

Sin embargo, es recién con la crisis de diciembre de 2001 que en la Argentina adviene un nuevo espacio social en el que todo este tipo de formaciones estéticas del disenso adquiere mayor visibilidad, a la vez que se gestan muchas más. La caída abrupta de las certezas con su consecuente disolución de los consensos que hasta entonces, es decir, en la década del 90, organizaban la vida colectiva en el país, desarticula el pacto de gobernabilidad, produciéndose a escala nacional una crisis institucional. Como es sabido, esta crisis tiene un ineludible trasfondo económico manifestado en las restricciones monetarias y las modificaciones en la convertibilidad peso/dólar. Por entonces, emergerán nuevas condiciones de acción histórica y nuevas subjetividades. Muchos son los cientistas sociales argentinos que han estudiado acerca de estas transformaciones en la nueva escena local y las nuevas condiciones de acción colectiva respecto de la experiencia de los desocupados, quienes elaboraron formas de organización y movilización sin precedentes ante la demanda por trabajo; también han analizado, en perspectiva histórica, la relación entre conversión neoliberal y dictaduras del Cono Sur (Basualdo, 2002; Svampa, 2005; Pereyra, 2005; Beccaria, 2001; Romero, 2003). La crisis resulta una experiencia tan radical que inscribe en los cuerpos los despojos del neoliberalismo.

Svampa (2005), para describir los contornos de lo que llama "una sociedad excluyente", señala que si bien el nuevo orden liberal está lejos de ser lineal, de manera esquemática podría afirmarse que los cambios económicos arrancan en el Cono Sur de América Latina con la instalación de los regímenes militares de la década del 70. Estos inician una fuerte desregulación económica y una reestructuración de los Estados que luego, en los 90, posibilitará la apertura económica y la globalización financiera. En la Argentina en particular, las transformaciones inician el desguace del Estado Social o Estado de Bienestar en su versión "nacional-popular", propia del modelo peronista, con la consecuente transnacionalización del poder económico. La desactivación industrial de pueblos enteros, el crecimiento del desempleo, la fractura interclase, la reducción de las oportunidades de vida; en definitiva, el colapso de los marcos sociales que estructuraban la identidad de los sujetos y orientaban sus prácticas, en especial la dignidad del trabajador, irán transformando los modos de construcción de las identidades sociales, individuales y colectivas, produciéndose un proceso de descolectivización de lo social. Dar cuenta del proceso de transformaciones requiere de una investigación pormenorizada; aquí solo nos proponemos esbozar su complejidad y profundidad, y a la vez, situar cómo, en contrapartida a aquel proceso excluyente iniciado a mediados de los 70, el ciclo de movilizaciones abierto en diciembre de 2001 vuelve a situar al menos por un tiempo en el centro de la escena a los sectores medios y populares excluidos, que hasta entonces carecían de vinculaciones previas, pues se trataba de vinculaciones que habían sido muy erosionadas durante aquel proceso. El nuevo escenario de protestas, afirma Svampa (2005), viene a confirmar finalmente la existencia de una extrema pobreza social en el país y ello impone un nuevo ethos solidario.

Con el retorno de la política a las calles, el espacio público se vuelve un fuerte significante de construcción social, percibido de manera intersubjetiva y compartido en la presencia directa, aunque también, debido a la amplificación de los medios, compartido con quienes no se veían involucrados directamente en la acción. Es así que el episodio llama también la atención de varios analistas y artistas internacionales.3 De la producción a puertas cerradas se generalizan prácticas solidarias. Las imágenes se crean en forma colectiva, se mueven, cambian de modo constante. En gran medida, se da una disolución del arte autotélico y del diseño gráfico por encargo en la participación de actores y sujetos emergentes, como movimientos piqueteros o asambleas barriales. En este sentido, el arte y la gráfica se desjerarquizan y convierten en interesantes desde una perspectiva estética los temas y problemas sociales del día a día. Así responde a la pregunta por la incidencia de la crisis en la formación de su grupo una integrante de los colectivos gráficos y artísticos entrevistados:

Se vivía un clima colectivo, de salir afuera a agitar. La calle era una especie de territorio liberado, tomado por la gente, los esténciles, imágenes de todo tipo. Se volcó una gran creatividad popular al espacio público en esos años. Fue así, era lo que había que hacer (Nieto y Siganevich, 2012).4

Muchos colectivos surgieron interpelados por ese momento caótico que los instaba a expresar sus pulsiones en coincidencia con luchas políticas, como si en la autopercepción de la acción buscaran alternativas al modo de concebir la actividad entre la vida cotidiana, la política, el trabajo profesional, desbordando límites institucionales y profesionales e imprimiendo en la materialidad de sus imágenes identidades individuales y colectivas.5 Si bien las interacciones fueron desdibujándose a partir de 2003 con el proceso de institucionalización del conflicto, dejaron como legado, según Svampa (2005), la importancia de la textura, los lazos y la interacción cultural en el proceso de constitución de las identidades sociales.

MIRADAS DESDE EL CAMPO DEL DISEàO Y EL ARTE

Desde la perspectiva del diseño en la Universidad de Buenos Aires, a partir del UBACYT "Las representaciones gráficas y multimediales de la crisis", dirigido por María Ledesma, comienzan a investigarse los cambios producidos en la visualidad de aquel nuevo espacio social. Se habla de manifestaciones en el campo de la representación, en muchos casos únicas y paradigmáticas, que transforman la visualidad urbana. Un atravesamiento de la condición política en el campo de la visualidad cuya consecuencia es el surgimiento de propuestas de tipo colectivo y anónimo, que actúan sobre el territorio de la ciudad como modo de intervenir el espacio público, generando nuevas formas discursivas (Ledesma y Siganevich, 2008). El abordaje se continúa en el marco de los UBACYT "La representación de lo precario" y "Semánticas de lo precario", dirigidos por Paula Siganevich, en los que se buscó definir la noción de una estética de la precariedad para pensar este tipo de producciones.6 Asimismo, en el marco del "Grupo de Investigación en Arte y Diseño", llevado adelante por mí y por Paula Siganevich, se avanzó en una serie de entrevistas a integrantes de los colectivos identificados.7 En el marco del actual UBACYT "Cartografías del Diseño Social", también dirigido por Ledesma, se avanzó en la configuración de una cartografía como método de estudio, que busca problematizar las diferentes líneas que expresan o se valen de concepciones diferentes del Diseño Social.

Este último es un término polisémico al que subyacen diferentes lógicas y narrativas. Desde una perspectiva histórica que abreva en antecedentes ineludibles como son las vanguardias artísticas, la escuela Bauhaus o la escuela de diseño de Ulm, se rastrea la definición de "social" como inherente al diseño en sus inicios, aun ante la mediación de la industrialización, pues será a lo largo del tiempo que emergerá con mayor fuerza una función vinculada al mercado y al consumo. No obstante, la cartografía se centra en "hacer mapa" sobre cuáles son hoy los modos de acción del diseño y sus narrativas frente al problema de lo social. En tal sentido, si bien las líneas que cobijan al Diseño Social son porosas, tienen capas y envés, las formaciones estéticas del disenso que en este trabajo se buscará enunciar siguen la tendencia de los relatos que enfatizan su rol político.8 Pero antes de continuar, y dados los evidentes cruces entre gráfica y arte, cabe mencionar aquí algunas reflexiones acerca de la crisis, provenientes del campo del arte.

Por ejemplo, Giunta (2009) analiza cómo la crisis y la poscrisis modifican la producción y exhibición del arte en Argentina, señalando que todos los campos de la práctica y el pensamiento vieron estremecerse sus fronteras, sus delimitaciones disciplinarias, para mezclarse y redefinirse en el caos de la crisis. Por su parte, Alonso, curador de la exhibición "Ansia y devoción" (Proa, 2003) propone una serie de obras que exploran las transformaciones sociales y económicas y la hegemonía de la mitología popular de la Argentina de los últimos años. Al respecto, Alonso señala:

¿No existe la necesidad de repensar, tras el impacto de lo imprevisible y desde los síntomas retrospectivamente evidentes, cómo posicionarse en el mapa brutalmente rediseñado de una economía y una política globalizadas? Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en tanto emergentes de una crisis política e institucional insostenible, parecen haber transformado esa reflexión en una exigencia. Y el arte no es ajeno a esta interpelación -más allá de si la asume o no- que se extiende a todo el espectro de los actores sociales, políticos y culturales. (Alonso, 2003, p. 3)

En última instancia, lo que subyace a estos debates, aun dejando de lado los problemas regionales específicos, es la pregunta por las fronteras del arte.

En el horizonte de las sociedades capitalistas del siglo XXI se habla en términos de postautonomía para designar el hecho de que cada vez es menos sencillo -y pertinente- trazar cierto tipo de fronteras y tensiones entre lo cultural, lo político y lo económico. Los artistas que tanto batallan desde el siglo xix por su autonomía, por la transgresión, argumenta García Canclini (s/f), casi nunca se llevaron bien con las fronteras, pero lo que se entendía por fronteras ha cambiado. Tal vez las respuestas no surjan del campo del arte, señala, sino de lo que está ocurriendo al intersectarse con otros y volverse postautónomo: son "las nuevas ubicaciones dadas a lo que llamamos arte, lo que está arrancando al arte de su experiencia paradojal de encapsulamiento-transgresión" (García Canclini, s/f, p. 7). De manera similar, estas nociones podrían trasladarse al diseño para iluminar un área a tientas, en tanto que las experiencias que aquí se referenciarán no se generan desde el clásico modelo del comitente que encarga un proyecto al diseñador para satisfacer una demanda específica o solucionar un problema de diseño, sino que justamente suceden y encuentran sus sentidos en los límites, en cruces complejos entre la gráfica, el arte, la comunicación, la acción social, el activismo, la expresión estética. Allí donde resulta pertinente hablar de "hibridación cultural" (García Canclini, [1990] 2010). Será justamente desde estas fronteras, de los intercambios y traspasamientos, desde donde se buscará recomponer algunos relatos del Diseño Social que enfatizan su gesto político, en el sentido de expresarse sobre lo público.

FORMACIONES ESTÉTICAS DEL DISENSO: GRÁFICA, ARTE Y POLÍTICA. ALGUNAS VINCULACIONES Y ANTECEDENTES9

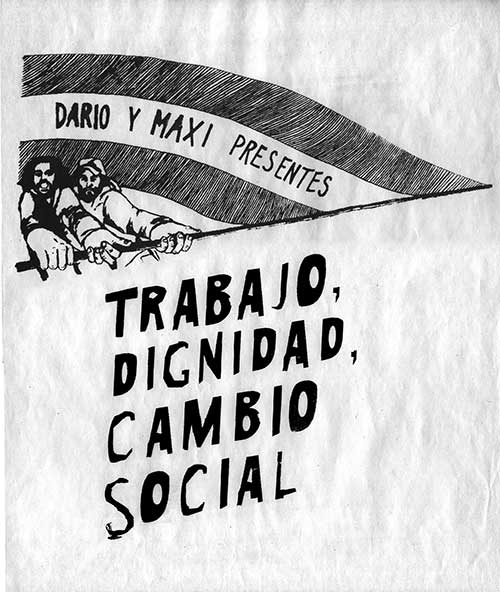

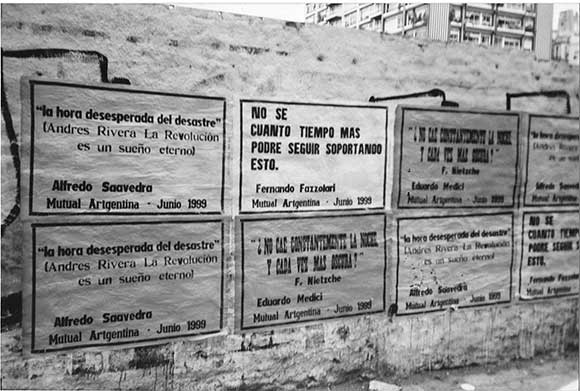

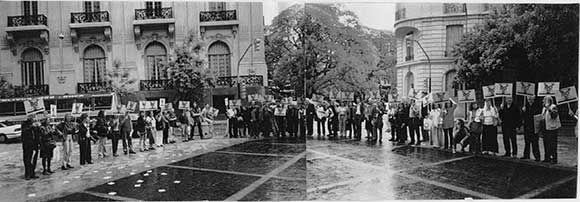

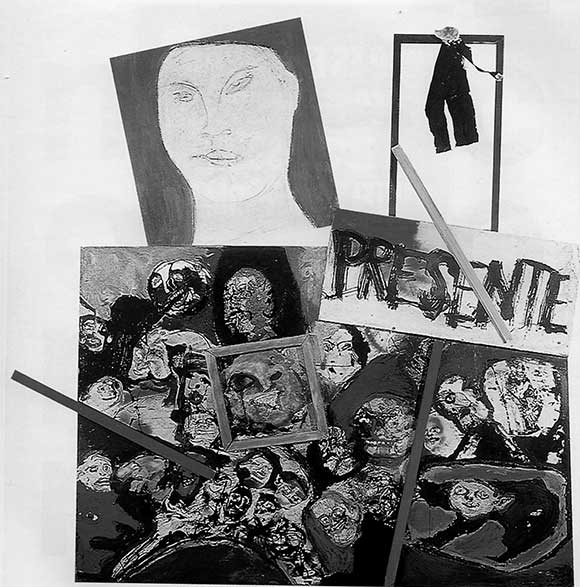

Para comprenderlo en perspectiva local, y dejando por ahora de lado las imbricaciones con procesos más amplios, se propone la lectura conjunta de una constelación de colectivos gráficos y artísticos de fuerte impronta visual que actuaron en la Ciudad de Buenos Aires según dinámicas de trabajo en colaboración, entre los años 1997 y 2007.10 Interesa la materialidad de sus representaciones (imágenes) y de sus acciones en la interacción social, y cómo ello se conecta con ciertos antecedentes que se reconocen propios, pues tanto en las acciones como en las imágenes, presentadas públicamente como un modo de movilización visual, involucradas con las realidades inmediatas del país y el mundo, volvían a la vida otras memorias históricas que habían sabido reflexionar acerca de otros conflictos anteriores. Como si fueran heridas, luchas y momentos de crisis anteriores aún no resueltos. Se trata de una investigación todavía en exploración, que intenta prefigurar una "series de series", un nuevo "cuadro" de estudio (Foucault, [1969] 2008) al interior de las relaciones entre política, narrativas, lenguajes gráficos y artísticos. Más allá de indagar acerca de qué es lo propio del Diseño Gráfico en estas experiencias, se prefiere interrogar al interior de estos procesos de formación estéticos del disenso, en los que interesan las imágenes y sus dispositivos estético-políticos (Ranciére, 2005) desde los que se configuran los procesos de significación cultural. Los casos propuestos son: Taller Popular de Serigrafía (Fig. 1), Taller de Gráfica Popular, Mujeres Públicas, Iconoclasistas, Onaire (Fig. 2), Grupo de Arte Callejero, Gráfica Política (Fig. 3), Mutual Argentina (Fig. 4), Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina, Artistas Plásticos Solidarios. De algún modo, puede pensarse en las acciones de estos colectivos como integradora y relaciona;11 algo que no es novedad de la crisis, sino que había tenido importantes antecedentes, sobre todo en las décadas del 60 y 70. De allí que en la escena contemporánea se mixturen nuevos y viejos actores; estos últimos, vinculados en muchos casos a los vaivenes de aquellas décadas convulsionadas. Hoy, la gran visibilidad e interés por reponer aquellas memorias de los 60 hace ineludible un estudio en perspectiva que incluya también al quehacer gráfico. Se trata de un trabajo amplio y de múltiples entradas aun en vías de exploración.12

Figura 1: "Darío y Maxi. Trabajo, dignidad, cambio social" (2002). Taller Popular de Serigrafía. Serigrafía impresa sobre papel en la jornada cultural realizada en el Puente Pueyrredón a un mes de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Figura 2: "Amar, luchar, vivir" (2009). Onaire. Serigrafía sobre papel. 50 cm x 70 cm.

Figura 3: "Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo" (2007). grapo / Edgardo Castro. Afiche.

Figura 4: "La hora desesperada del desastre" (1999). Mutual Argentina / Alfredo Saavedra. Afiche. Foto: Alfredo Saavedra.

Brevemente, aquí puede resumirse que al interior de estas formaciones estéticas del disenso se jugaban saberes transdisciplinares en los que aparecen procedimientos expresivos de la gráfica, la plástica, la comunicación, recursos literarios y poéticos, incluso en algunos casos podría hablarse de cierta escena teatral en la puesta del cuerpo (Fig. 5). Las asociaciones entre personas solían darse por afinidad sin mediación de instituciones y así, en el espacio público, accionaban su modo de "ser en el mundo" junto al otro, dando cuenta de su hacer comprometido mediante imágenes creadas de forma colectiva. Para Arendt ([1958] 2009) la acción es la actividad fundamental que corresponde a la condición humana de pluralidad e implica entregarse a la fundación y preservación del cuerpo político. De modo que mientras la labor y el trabajo no necesitan de otros para llevarse a cabo, la acción sí depende de la presencia constante de los demás. Actuar es tomar la iniciativa para abrirse a la pluralidad que caracteriza lo humano. Acción y discurso, para Arendt, están estrechamente relacionados. En estos casos, acción, cuerpo, discurso son fundamentales en la interacción subjetiva, en la copercepción plural de los acontecimientos. Así se tratase de intervenir sobre una publicidad callejera, hacer afiches, mapas, objetos para distribuir en manifestaciones, puede decirse que en todos los casos estos artefactos (imágenes) proponían la expresión de un juicio, un cojuzgar entre todos, pues afirmaban una conducta moral en relación con uno mismo pero también con los otros. Estaban a la orden del día temas relacionados con trabajo digno, justicia social, antiimperialismo, enunciaciones contra las guerras de Irak y Afganistán (Fig. 6), problemáticas de género, reivindicación de pueblos originarios; implementados mediante procedimientos en su mayoría artesanales, con elementos accesibles y de bajo costo, como esténcil, serigrafía, fotocopia, papel y lápiz. Según Arendt ([1958] 2009) la realización de grandes hechos y palabras no dejan huella sin la ayuda también:

[â¦] del homo faber en su más elevada capacidad, esto es, la ayuda del artista, de poetas e historiógrafos, de constructores de monumentos o de escritores, ya que sin ellos el único producto de su actividad, la historia que establecen y cuentan, no sobreviviría (p. 191).

Figura 5: "No a la Guerra" (2001). Artistas Plásticos Solidarios. Marcha y afichetas. Foto: Alfredo Saavedra.

Figura 6: "No a la guerra de Irak" (2003). Taller de Gráfica Popular. Banderas para marcha. Foto: Taller de Gráfica Popular.

Muchos eran docentes o estudiantes de instituciones públicas, o habían militado en distintas experiencias con anterioridad, como militancia estudiantil universitaria, militancia lésbica, militancia barrial, o bien se mostraban cercanos a algunos movimientos sociales u otras agrupaciones de derechos humanos, asambleas barriales, radios comunitarias, instituciones culturales. Aún así, la acción se daba por fuera de militancias partidarias. Sin embargo, las vinculaciones y las relaciones no siempre resultaban idílicas, por el contrario, solían aparecer tensiones de todo tipo: hasta qué punto trabajar como grupo independiente o trabajar sumándose a las demandas de otros grupos afines sin perder identidad, qué demandas se retomaban y cuáles no, qué decir y cómo hacerlo, en qué circunstancias de decibilidad política, excelencia profesional o acción social, hasta cómo decidir el financiamiento de las acciones. A pesar de las tensiones, en estas prácticas culturales se manifestaba una sensibilidad colectiva, ciudadana, en última instancia del "pueblo", que confrontaba posturas éticas y morales. Para Ranciére (2011) la eÌtica es "el pensamiento que establece la coincidencia entre un entorno, una manera de ser y un principio de acción" (p. 134). Las acciones coincidían con aquel nuevo ethos solidario que imponía la crisis, en las que volvían a la vida memorias, afectos, percepciones, que habían sabido participar en otras conflictividades sociales anteriores. En la tradición de autores como Warburg o Benjamin, y situado en la polémica en torno a los modelos temporales que la historia del arte y la historia en general ha instituido, Didi-Huberman (2006) afirma que las imágenes son portadoras de memoria: en ellas coexisten tiempos heterogéneos y discontinuos que sin embargo se conectan. Toda irrupción de lo nuevo es, a su vez, reconfiguración de elementos del pasado y, por lo tanto, pervivencia de algunos de aquellos elementos.

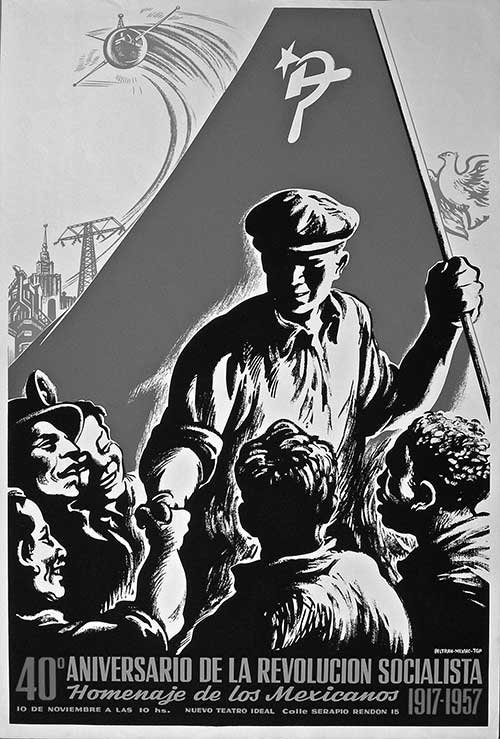

Es así que, por ejemplo, el Taller de Gráfica Popular que actuó entre 2002 y 2004 lleva el mismo nombre que el colectivo mexicano fundado en 1937, aunque sus integrantes -jóvenes estudiantes de Diseño Gráfico de la FADU-UBA- desconocieran ese antecedente al momento de elegir el nombre para su grupo (Fig. 7). Por otra parte, para la convocatoria Malvenido Bush (2005) resulta antecedente importante, precisamente, la convocatoria Malvenido Rockefeller (1969), en la que participan 62 artistas plásticos y diseñadores gráficos, entre ellos Alfredo Saavedra, Rubén Fontana, Carlos Alonso, Juan Carlos Castagnino, Ricardo Carpani y Aída Carballo. Asimismo, del lado de la gráfica pueden verse reivindicaciones de grupos como Grapus y Ne pas Plier, surgidos al calor del Mayo francés, la escuela de afiche polaco, o los afichistas políticos como Le Quernec, Tartakover, James Victore. También influencias de Milton Glaser, y en línea local, de Alfredo Saavedra, el Fantasma de Heredia y María Ledesma. En cuanto a las más artísticas se referenciaban al activismo artístico de los años 60 en la Argentina, como Tucumán Arde o Grupo de Arte vanguardia de Rosario, y a otras experiencias internacionales como el Taller de Gráfica Popular en México, Guerrilla Girls en los Estados Unidos, el activismo feminista o los movimientos pos Seattle. En algunos casos, se citaba también al Situacionismo francés. Pero una línea que suele recorrerlos a todos es la mirada hacia tendencias estéticas insertas en las tradiciones latinoamericanas. Por ejemplo, el neorrealismo, con Antonio Berni y los murales de Orozco. O artistas e ilustradores contemporáneos como Diana Dowek o Carlos Alonso. También, la Nueva Figuración, con referentes como Ernesto Deira, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé (Fig. 8), Jorge de la Vega. Hasta se infiltraba por allí, entre tanta figuración, el arte concreto, cuyo pensamiento, sobre todo a partir de la figura de Tomás Maldonado, impregna el campo cultural local, instalando el problema de la forma por fuera de los cánones artísticos tradicionales (Devalle, 2009). En otros casos resonaban también tradiciones que se combinaban con el arte precolombino, como José Guadalupe Posada o Guamán Poma de Ayala. En definitiva, puede decirse que en las imágenes se reactivaban y sedimentaban distintas tradiciones visuales que mantenían como rasgo común la toma de posición ante una realidad que se imponía. Por ello, la figuración y el uso tipográfico aparece como impronta: los relatos instaban a la continuación de una experiencia común, buscaban comunicar e interpelar. "Nos movilizamos con nuestras herramientas, que son las imágenes plásticas", afirma el colectivo Artistas Plásticos Solidarios en su colección de afiches Urgente (2008). Debido al alcance de este trabajo resulta imposible estudiar aquí estas series en su especificidad.

Figura 7: Taller de Gráfica Popular / Alberto Beltrán y Adolfo Mexiac: "40 aniversario de la revolución socialista homenaje de los mexicanos 1917-1957". Cartel, Serigrafía en dos tintas. 70 cm x 46 cm. 1957.

Figura 8: Luis Felipe Noé: "¿A dónde vamos?". Técnica mixta sobre tela.

Ante ellas se busca más bien provocar una sensación, de lo que recuerdan, de lo que olvidan. Pues invitan a evocar figuras retóricas recurrentes: muchedumbres, cuerpos sufrientes, cuerpos heroicos, desposeídos, guerreros, puños levantados, gritos, fuego, banderas, contornos fabriles, gorras militares, mordazas, cruces, calaveras, armas, siluetas de cuerpos ausentes, personajes míticos, efemérides patrias, frases poéticas, frases ingeniosas, imperativos⦠Ello no se señala para reconstruir una genealogía que las estaría determinando, tampoco para suscitar un compendio de imágenes de protesta, sino más bien para pensar desde las fronteras señaladas, en las latencias, continuidades, discontinuidades y los mundos posibles que abren. Siguiendo a Foucault ([1969] 2008), no sería para apilar todos los fenómenos en un centro único, sino para desplegar, por el contrario, el espacio de una dispersión. Aunque estas formaciones estéticas del disenso aquí solo queden esbozadas, es posible advertir, sin embargo, que en su interior puede hallarse un nuevo "cuadro" de estudio que aporte al ámbito específico del diseño, la imagen y la estética.

CODA

La crisis se presentó como la exasperación de una conflictividad económica y sociopolítica desde donde se configuró el espacio social que acogió el debate de las polémicas en torno a temas sociales urgentes que hasta entonces habían quedado solapados bajo el momento de auge del neoliberalismo. Cuando en 2003 comenzó el período de institucionalización del conflicto, que a su modo buscaría asumir aquellos nuevos decibles en la configuración de un modelo discursivo de la izquierda democrática, los colectivos correrían distinta suerte, siendo sus trayectorias muy variadas, a la vez que se crearían muchos más. Algunos serían coyunturales; otros, con cambios y redefiniciones, continuarían en acción, aun cuando sus acciones adquirieran a veces otro horizonte. Ya no se tratará del choque, de la queja, de la expresión de una demanda; también se buscará abolir las diferencias en la institución de un mundo común, enunciar las problemáticas en una reconciliación de los vínculos en comunidad.13

Más allá de las complejidades, en este trabajo se intentó indagar brevemente entre formas de protesta, canales de expresión, memorias, lenguajes gráficos y artísticos. Pues se trata de mirar estas formaciones estéticas del disenso no como elementos aislados, que aparecieron y desaparecieron sin dejar huellas, sino como experiencias visuales que involucran disciplinas profesionales, gráficas, artísticas, de la comunicación, sobre todo en estos casos, que marcan una época, que tienen sus vías de acceso a ciertas tradiciones del pasado, y que en todo caso también tienen una proyección hacia el presente. En las que participa de un modo u otro el Diseño Gráfico con toda una carga de saberes. Como señala Ledesma (2003) casi todo el territorio de la visualidad contemporánea tiene un lugar para el Diseño Gráfico y ello lo coloca en una relación particular y conflictiva con el complejo espacio de la comunicación. De todos modos, aunque a la luz de la globalización parecieran haberse disuelto todos los límites, Ledesma hace notar la paradoja: aún existen límites políticos y geográficos, como la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero sobre todo, afirma, existen los límites impuestos por la aparente falta de límites. Por ello, concluye que la libertad creadora del diseñador supone reconocer los límites de su época y revisionar los conceptos que suelen concebirse como su marco de acción (Ledesma, 2003). En todo caso, resulta estimulante atender a estas formaciones estéticas del disenso, a los saberes desde los que se configuran, para pensar cómo ellas interactúan en los procesos culturales de la Argentina reciente.

1. Se utiliza "formaciones estéticas del disenso" en consonancia a las nociones de formación discursiva de Foucault ([1969] 2008) y formación ideológica de Pêcheux ([1969]1978). Pêcheux, discípulo de Louis Althusser, retoma el concepto de formación discursiva para articularlo con el de ideología. Una formación ideológica, según él, constituye "un conjunto complejo de actitudes y de representaciones que no son ni 'individuales' ni 'universales', pero que se refieren más o menos directamente a posiciones de clases en conflicto las unas con relación a las otras" (p. 233). La conceptualización de Pêcheux sugiere la posibilidad de pensar en la materialidad discursiva posiciones enfrentadas y conflictos antagónicos. Para él, las formaciones ideológicas contienen necesariamente una o más formaciones discursivas interligadas, que determinan lo que puede y debe ser dicho, articulado bajo la forma de un informe, un programa, un panfleto. Diferentes discursos, sostenidos por actores sociales distintos, pueden conservar representaciones análogas, ideológicamente emparentadas.

2. Sigla de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

3. Por ejemplo, Naomi Klein o Brian Holmes, quienes pasaron por la Ciudad de Buenos Aires para estudiar la insurrección callejera y sus expresiones estéticas.

4. Entrevista a Mujeres Públicas, por María Laura Nieto y Paula Siganevich. Forma parte de una serie de entrevistas realizadas entre 2008 y 2011.

5. Para Arendt ([1958] 2009), mientras que la labor y el trabajo no necesitan de otros para llevarse a cabo, la acción sí depende de la presencia constante de los otros. Actuar es tomar la iniciativa para abrirse a la pluralidad que caracteriza lo humano.

6. Al respecto, pueden consultarse los trabajos: "La precarización de sí en el Diseño Gráfico", de Paula Siganevich, en revista Área, Nº 15 (2009); "¿Existe un diseño precario? El diseño gráfico en la era de 'la precarización de sí'", de Mariano Dagatti y Paula Siganevich, en revista deSignis, Nº 18 (2012).

7. Beca Fondo Nacional de las Artes, 2011. Actualmente se está trabajando en la edición de un libro que compila este material.

8. Inicié mi investigación como pasante en el UBACYT "Las representaciones gráficas y multimediales de la crisis", continuando como investigadora en formación en los sucesivos UBACYT referenciados; actualmente en "Cartografías del Diseño Social". En el marco del proyecto "Grupo de Investigación en Arte y Diseño" avancé en la serie de entrevistas (en coautoría) a colectivos gráficos y artísticos.

9. El material surge de las entrevistas anteriormente referenciadas y de otra serie de entrevistas a Alfredo Saavedra que realicé en octubre de 2013, a quien agradezco la información brindada.

10. Debido a una experiencia personal, se toma como referencia la Ciudad de Buenos Aires, aunque uno de los casos es gestado en la Ciudad de Mendoza y otro va generando asociaciones en distintos territorios. La selección funciona a modo de ejemplo y no invalida la multiplicidad de casos que han sido o podrán ser cartografiados. En cuanto al período, se toman diez años, cuyo centro de tensión es la crisis de diciembre de 2001. Algunos años antes ya comenzaban a aparecer este tipo de formaciones estéticas: por ejemplo, en 1997 el Grupo de Arte Callejero comienza con los "escraches". Como cierre se toma 2007, año en que concluye la presidencia de Néstor Kirchner, a la que desde 2003 le tocará llevar adelante el proceso de institucionalización del conflicto y de recomposición social.

11. En estos últimos años se ha difundido la noción de "estética relacional", desarrollada por el crítico y curador Nicolas Bourriaud (2006) para proponer un marco interpretativo general acerca de las artes durante los 90, aunque desde una perspectiva europea. Si bien describe experiencias muy diferentes, las recorre a partir de la idea amplia de una supuesta centralidad de las relaciones humanas, del encuentro y proximidad, en las artes de fines del siglo XX. Por su parte, Reinaldo Laddaga (2006) analiza el cambio cultural actual, cuyo signo es el agotamiento del paradigma moderno, a partir de la descripción y el análisis de algunas iniciativas de artistas destinados a facilitar la interacción de personas en proyectos en los que se asocia la realización de ficciones o de imágenes con la ocupación de espacios locales y la exploración de formas experimentales de socialización. Cabría preguntarse qué asociaciones pueden hacerse entre estos paradigmas enunciados como globales y las prácticas que aquí se presentan. Es decir, si ellas estarían dando cuenta de estos cambios generalizados. Cambios que, por otra parte, Laddaga, de un modo similar a los autores citados al comienzo de este trabajo, asocia también a la globalización. Ese conjunto de procesos que convergen en la primera mitad de 1970 -señala- y que coinciden justamente con la desarticulación de lo que Étienne Balibar llama los "Estados nacional-sociales" (Laddaga, 2006).

12. En la práctica artística contemporánea el archivo visual se ha convertido en un lugar recurrente, produciendo renovados debates. Uno de ellos en relación a la temporalidad y el discurso histórico: Georges Didi-Huberman es hoy uno de los teóricos más conocidos de esta corriente. Desde esta perspectiva he realizado varios trabajos: "Narraciones de lo colectivo en la poscrisis argentina: el archivo visual como documentación y memoria", presentado en el II Encuentro sobre Estética y Transdisciplinariedad en el Arte en la Universidad de Chile; "El pueblo en lucha como dispositivo narrativo: ¿una visualidad histórico cultural determinada en occidente?", en Nierika. Revista de Estudios de Arte, vol. 5 (en prensa); "Implicaciones de la silueta como fórmula de representación del desaparecido", disponible en http://www.graficapolitica.com.ar/montaje.html.

13. En relación a las políticas de la memoria y a las obras que se expusieron en el Parque de la Memoria, Cecilia Vázquez (2008), retomando la reflexión de uno de los miembros del Grupo de Arte Callejero, señala la contradicción de los funcionarios del Ministerio de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner al convocarlos debido a que, al mismo tiempo, intentaban "modelar" su participación.

1. Alonso, R. (2003). Ansia y devoción. Una mirada al arte argentino reciente. Consultado el 22/10/2013 en http://www.roalonso.net/en/arte_cont/ansia.php. [ Links ]

2. Altimir, O. y Beccaria, L. (2001). El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina. Desarrollo económico. Vol. 40, No. 160, pp. 589-618. [ Links ]

3. Arendt, H. ([1958] 2009). La condición humana. Buenos Aires, Argentina: Paidós. [ Links ]

4. Artistas Plásticos Solidarios (2008). Urgente. Colección de afiches. Ejemplar Nº 205. [ Links ]

5. Basualdo, E. y Kulfas, M. (2002). La fuga de capitales en la Argentina. En Gambina, J. La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

6. Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo. [ Links ]

7. Dagatti, M., Siganevich, P. (2012). ¿Existe un diseño precario? El diseño gráfico en la era de 'la precarización de sí. deSignis, Nº 18. [ Links ]

8. Devalle, V. (2009). La Travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948-1984). Buenos Aires, Argentina: Paidós. [ Links ]

9. Didi-Huberman, G. (2006). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo. [ Links ]

10. Foucault, M. ([1969] 2008). La arqueología del saber. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. [ Links ]

11. Expósito, M. (2009). Lecciones de historia. El arte, entre la experimentación institucional y las políticas de movimiento. VII Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo (SITAC): Sur, sur, sur, sur... Ciudad de México, México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Consultado el 18/9/2013 en http://www.academia.edu/4608213/El_arte_entre_la_experimentacion_institucional_y_las_politicas_de_movimiento. [ Links ]

12. García Canclini, N. ([1990] 2010). Culturas híbridas. Buenos Aires, Argentina: Paidós. [ Links ]

13. García Canclini, N. (s/f). Arte y fronteras: De la transgresión a la postautonomía. Consultado el 22/10/2013 en http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-71/garcia-canclini. [ Links ]

14. Giunta, A. (2009). Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. [ Links ]

15. Holmes, B. ([2007] 2013). Memoria del presente. Representaciones de la crisis en Argentina. Grumo, Nº 10, pp. 38-45. [ Links ]

16. Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo. [ Links ]

17. Ledesma, M. (2003). El diseño gráfico, una voz pública. De la comunicación visual en la era del individualismo. Buenos Aires, Argentina: Argonauta. [ Links ]

18. Ledesma, M. y Siganevich, P. (2008) (compils.). Piquete de ojo. Visualidades de la crisis. Buenos Aires, Argentina: FADU/Nobuko. [ Links ]

19. Merleau-Ponty, M. (1964). Signos. Barcelona, España: Seix Barral. [ Links ]

20. Morkin, S. (2004). Oscar, un taxista dedicado a la intervención urbana. Página 12, 4 de noviembre. Consultado el 22/10/2013 en http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-43167-2004-11-04.html. [ Links ]

21. Nieto, M. L. y Siganevich, P. (2012). Entrevistas. Consultado el 18/9/2013 en http://www.graficapolitica.com.ar/. [ Links ]

22. Pêcheux, M. ([1969]1978). Hacia el análisis automático del discurso. Madrid, España: Gredos. [ Links ]

23. Ranciére, J. (2005). Sobre políticas estéticas. Barcelona, España: Universitat Autónoma de Barcelona. [ Links ]

24. Ranciére, J. (2011). El malestar en la estética. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual. [ Links ]

25. Romero, Luis Alberto. (2003). La crisis argentina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. [ Links ]

26. Shuster, F., Naishtat, E., Nardacchione, G., Pereyra, S. (comps.) (2005). Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en Argentina contemporánea. Buenos Aires: Prometeo. [ Links ]

27. Siganevich, P. (2009). La precarización de sí en el Diseño Gráfico. Área, Nº 15. [ Links ]

28. Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Argentina: Taurus. [ Links ]

29. VaÌzquez, C. (2008). Arte y protesta: notas sobre praÌcticas esteÌticas de oposicioÌn. En P. Alabarces y M. C. RodriÌguez (compils.), Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular, pp. 165-188. Buenos Aires, Argentina: PaidoÌs. [ Links ]