Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versión On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.50 no.1 Buenos Aires jun. 2020

ARTICULO

La escuela de Eduardo Sacriste: Una enseñanza no formal de la arquitectura

Eduardo Sacriste’s school: A non-formal teaching of architecture

Marcelo Fraile *

* Arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT). Realizó un Posgrado en Diseño Digital en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Magíster en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-UNC). Doctor en Arquitectura y Profesor Adjunto de Historia de la Arquitectura I y II, (FADU-UBA); Jefe de Trabajos Prácticos de Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, Ciclo Básico Común, (CBC-UBA); auxiliar docente de Teoría de la Arquitectura (FADU-UBA). Investigador Principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (IAA-FADU- UBA). Integrante del proyecto UBACYT “Teoría de la Arquitectura en la Contemporaneidad” y Director del proyecto SI PIA 12 “Biomímesis: el uso de la biología en la ideación del proyecto contemporáneo”. Director y editor de la revista TRP21. Entre sus publicaciones se destacan: “Berlín: Un entrecruzamiento polisémico del modelo”, en Niglio, O. (Ed.), Historic Towns between East and West, Ariccia, ERMES, 2015; y “Seis conceptos acerca de la arquitectura del nuevo milenio”, Revista TRP21, 4, 2016.

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4to Piso. (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Email: marcefraile@hotmail.com

Este texto fue elaborado en el marco del proyecto SI PIA 12 “Biomímesis: el uso de la biología en la ideación del proyecto contemporáneo”, con sede en la Secretaría de Investigaciones, FADU-UBA.

RECIBIDO: 30 de julio de 2018.

ACEPTADO: 23 de octubre de 2018.

RESUMEN

Mucho se ha escrito sobre la obra de Eduardo Sacriste, como precursor de un nuevo modo de ver la arquitectura del Movimiento Moderno en la Argentina. Sin embargo, un aspecto no muy estudiado fue su papel como educador: una actividad que lo llevó a trabajar en diferentes instituciones tanto del país como del exterior. Sacriste amaba enseñar, era algo innato en él, una fuerza que desbordaba toda su vida. Una profesión a la cual, según decía, le había dedicado el cincuenta por ciento de su vida; junto con el otro cincuenta a su otro amor, la arquitectura. Este artículo propone un estudio de cinco conceptos que sintetizan las herramientas más utilizadas por él durante sus charlas de diseño. Para este análisis, se han utilizado notas y textos recogidos de las conversaciones y clases desarrolladas por el maestro en su casa-estudio. Esta información fue completada con textos escritos por Sacriste, así como por otras investigaciones desarrolladas por especialistas.

Palabras clave: Eduardo Sacriste; arquitectura vernácula; organicismo; maestro-aprendiz.

Referencias espaciales y temporales: Argentina; siglo XX.

ABSTRACT

It is well known what has been written about Eduardo Sacriste´s work, as a forerunner of a new way of seeing the architecture of Modern Movement in Argentina. However, an aspect that was not deeply studied was his role as an educator: an activity that led him to work in different institutions both in the country and abroad. Sacriste loved teaching, it was something innate in him, a force that overflowed his whole life. A profession to which, he said, he had dedicated fifty percent of his life; along with the other fifty to his other love, architecture. This paper proposes a study of five concepts that synthesize the tools most used by him during his design talks. For this analysis, notes and texts were used from the lectures and lessons developed by the teacher at his home-office. This information was supplemented with texts written by Sacriste, as well as other research developed by specialists.

Key Words: Eduardo Sacriste; vernacular architecture; organicism; teacher-apprentice.

Space and Time References: Argentina, 20th Century.

Mucho se ha escrito sobre la obra de Eduardo Sacriste, sobre su genialidad como precursor de un nuevo modo de ver la arquitectura del Movimiento Moderno en la Argentina.

Sin embargo, un aspecto no muy estudiado fue su papel como educador: una actividad que lo llevó a trabajar en diferentes instituciones tanto del país, como del exterior. Con un profundo sentido de la observación, y una sensibilidad “para captar la sabiduría constructiva tradicional de una región” (Petrina, 1985, pp. 24-25), que utilizaba como pauta de diseño, y que, posteriormente, transmitía a sus discípulos a través de sus clases, conferencias y libros.

Pese a ser un hombre de una cultura asombrosa, su falta de acartonamiento, su lenguaje llano y sus anécdotas personales, producían una gran simpatía en sus interlocutores.

Sacriste amaba enseñar, era algo innato en él, una fuerza que desbordaba toda su vida. Una profesión a la cual, según decía, le había dedicado el cincuenta por ciento de su vida; junto con el otro cincuenta a su otro amor, la arquitectura.

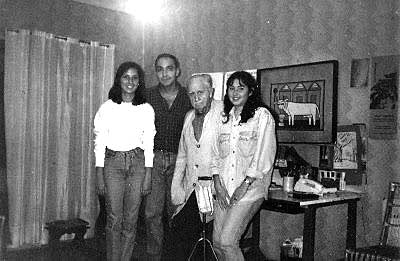

En su retiro encontraría el modo de burlar a la vejez y proseguir con el ejercicio de la docencia: continuamente recibía visitas de un grupo heterogéneo de estudiantes que, convertidos en discípulos regulares, desfilaban por su casa-estudio a corregir proyectos y recibir una enseñanza no formal, a la que se abocaría con esmero en la última etapa de su vida (Figura 1).

Figura 1: Aprendices junto al maestro en su estudio (1992). De izquiera a derecha: Virginia Rizza Penza, Marcelo Fraile, Eduardo Sacriste, Claudia Rodríguez. Fuente: fotografía del autor.

Este artículo propone un estudio de cinco conceptos que sintetizan las herramientas más utilizadas por él durante sus charlas de diseño. Estos son: el vínculo maestro-aprendiz, el papel del dibujo, el valor de la historia, la resolución de problemas y la reinterpretación del lugar.

Para este análisis, se ha apelado a la utilización de notas y textos recogidos durante la década de 1990, en el marco de las charlas y clases desarrolladas por el maestro en su casa-estudio. Información que fue completada y precisada mediante la utilización de textos escritos por el propio Sacriste, así como por otras investigaciones desarrolladas por especialistas en el tema.

EL MAESTRO Y EL APRENDIZ

En 1941, la Comisión Nacional de Cultura de la República Argentina otorgó a Sacriste una beca para viajar a los Estados Unidos, donde se dedicó a estudiar la prefabricación y la vivienda de bajo coste. Una vez allá aprovechó la oportunidad para recorrer el país y conocer al arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright (1867-1959) y sus obras, del cual era gran admirador.

Por aquel entonces, Wright vivía en Taliesin, Arizona, junto con su familia y sus alumnos: un hogar escuela próximo a la ciudad de Madison.

Sacriste pasó una temporada con Wright, su esposa y su hija, y compartió el trabajo y las tareas con sus alumnos, situación que influyó profundamente en su futura vida profesional.

Posteriormente, reflexionaría sobre este proceso de aprendizaje, al que consideraba ideal, ya que se centraba en la transmisión de las experiencias. Un sistema similar al proceso de ósmosis existente en la naturaleza, donde la influencia recíproca entre individuos se da a través del contacto directo entre ellos. De la misma forma, mediante esta práctica de maestro-aprendiz, el conocimiento se adquiría al trabajar en el taller del maestro y producir una continuidad en la obra de ambos: “cuando el discípulo se independizaba, la obra adquiría su propia personalidad y era diferente. Con el tiempo, el aprendiz, ahora creador, tenía sus propios aprendices, y así la historia se repetía” (Sacriste, 1985, pp. 26-30).

El maestro dedicado al aprendizaje del oficio enseñaba a través del ejemplo, con instrucciones precisas, concretas, y mostraba sus “mañas y trucos”, una transmisión de sus experiencias adquiridas a lo largo de su práctica profesional. En tanto, el aprendiz estudiaba por medio de la observación, repetición e imitación del maestro que tenía la experiencia. Durante el proceso, el joven aprendiz se ligaba al maestro. Este era un procedimiento que había quedado perfectamente ejemplificado en el tiempo y que tenía sus exponentes más cercanos en los vínculos entre Eugène Viollet-le-Duc, Charles Garnier, Auguste Perret y Le Corbusier.

Para Sacriste, este proceso se había perdido con el desarrollo de las universidades de la modernidad, donde paradójicamente:

La mayoría de las instituciones encargadas de preparar a las personas que deben dominar el imponderable de la justa medida han perdido, a su vez, la medida, la escala y, de este modo, su propio control, llegando al extremo de que en ello no hay posibilidad de trato humano ni con las cosas (Sacriste, 1985, pp. 26-30).

Se trata de un modelo que ha generado instituciones que carecen de la capacidad de comunicación y que podrá darles “en el mejor de los casos una base cultural compatible con la condición de universitario, un método de trabajo, un modo de pensar como arquitectos” (Sacriste, 1985, pp. 26-30), pero que priva de una imaginación especial, una vocación por transmitir el saber y despertar en los alumnos el entusiasmo por aprender.

De igual manera, esta modalidad de enseñanza moderna había desarrollado una formación adquirida “por medio de revistas, generalmente foráneas, de países con condiciones sociales, económicas y climáticas diferentes […] a las nuestras, dando como resultado una arquitectura incapaz de adaptarse a las condiciones tecnológico/ambientales locales” (Sacriste, 1985, pp. 26-30).

Como educador, consideraba que las escuelas de arquitectura debían dar un conocimiento auténtico, lo más acabado posible. Su preocupación por la enseñanza y la transmisión del conocimiento lo llevaba a formular frases tan categóricas que aún hoy no han perdido su fuerza. Sacriste afirmaba que “no podemos admitir [en las universidades] la arbitrariedad ni el formalismo porque creo, junto con Spengler, que ‘lo exacto salva y lo falso martiriza’” (Sacriste, 1985, pp. 26-30).

EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL DISEÑADOR

Desde los estudios elaborados por Leonardo Da Vinci durante el Renacimiento, hasta los precisos trabajos de Mies van der Rohe a comienzos del siglo XX, el dibujo ha sido uno de los recursos más antiguos utilizados en el campo de la arquitectura.

Para los arquitectos, el dibujo forma parte del proceso proyectual, es uno de los vehículos más importantes para la expresión de sus ideas, ya que, si esta no puede ser comunicada, por muy buena que sea, el diseño no se exterioriza y no tiene existencia social (Ospina Castañeda, 1989).

Durante el proceso de diseño, el proyectista utiliza el dibujo para conformar los espacios, lo que permite su posterior concreción. En sus líneas quedan representadas las medidas, los límites, que reducirán la incertidumbre acerca del objeto diseñado, y su relación con el entorno.

Sin embargo, para que esto suceda, el dibujo deberá ser de calidad y precisión: una arquitectura dibujada que debe tratar de fijar todos sus detalles y recrear una sensación que permita “una visión fugaz, concentrando en esa acción una fruición de búsqueda de líneas estructurales, de tipologías, de carácter” (Bellucci, 1996, p. 12).

Para Sacriste, el dibujo era un medio fundamental que permitía a los arquitectos expresar sus pensamientos. En este sentido, enseñar a los estudiantes a dibujar era enseñar a dominar un instrumento necesario para diseñar; de allí que los animara a dibujar todo el tiempo, con el fin de adquirir destreza para plasmar rápidamente sus ideas (Sacriste, 1970).

Consideraba que, con el tiempo, era necesario desprenderse de los instrumentos de medición, como decímetros y escalímetros, para que, de este modo, el estudiante agudizara su sentido de las proporciones.

De igual forma, otro elemento del que se debía prescindir era de la regla T, una herramienta que encasillaba a los diseñadores en dos únicas direcciones: horizontal y vertical. La libertad solo podía ser recuperada a través del uso de escuadras de 30º/60º y de 45º, y con el dibujo a mano alzada.

El uso optimizado del papel

Sacriste pertenecía a una generación que había sido transformada por las privaciones de la Segunda Guerra Mundial.1 Esto explicaba su rechazo por el uso irresponsable y desmedido del papel por parte de algunos diseñadores.

Para el maestro, los dibujos debían estar diagramados de tal forma que ocupasen la menor cantidad de papel. Un plano con grandes vacíos simulaba una conversación llena de silencios, que podía llegar al límite de destruir la comunicación. De forma análoga, un plano saturado de información, podía crear tanta confusión como muchas voces que hablan al mismo tiempo. Es por esto que el diseñador debía ser selectivo con la información que se pudiera necesitar, limitándose en la medida de lo posible a una sola lámina de papel blanco.

Una eficaz transmisión de la información requería de un solo plano, donde la superposición de plantas, cortes y alzadas se diagramara sin vacíos inútiles y con tal calidad expresiva que el papel ya no fuese el importante.

Conocimiento acabado de lo que se va a diseñar

Para Sacriste era imposible proyectar con libertad si la mente se encontraba bloqueada por falta de información sobre los elementos a utilizar en su proyecto. Era necesario contar con un entendimiento acabado de los objetos y sus espacios para diseñar. Un conocimiento que solo podía ser adquirido al medirlo todo: “medir, medir todo hasta la exageración si fuera necesario” (Sacriste, 1970, p. 18).

Continuamente exhortaba a sus estudiantes a llevar consigo un cuaderno de notas, un lápiz y una cinta métrica, que les permitieran realizar un registro lo más pormenorizado posible de todo lo que sus ojos vieran. Una especie de diario de viaje, donde anotar no solo lo que miraban sino también lo que observaban, lo bello y lo feo, lo que leían y estudiaban. Decía que al detenerse en las formas, analizar los tipos y características de los materiales, e intentar entender los espacios y sus proporciones, se agilizaba el cerebro para la observación.

Las proporciones

Bajo un pensamiento aristotélico-tomista (González González, 1988, p. 45), Sacriste estimulaba a prever la belleza y configurar y organizar las formas dentro de un sistema tridimensional proporcional: una relación dimensional de elementos básicos que permitía la creación de los espacios.

Dado que, inconscientemente, el hombre busca el orden en sus creaciones, una búsqueda de divisiones y relaciones que pasan a través del espacio hasta el ojo del espectador, Sacriste consideraba las proporciones como “el ingrediente estético de la dimensión; [que] aparece tanto para el usuario como para el creador […] El primero la intuye, mientras que el segundo la razona y la genera” (González González, 1986, p. 45). Desde este punto de vista, eran entendidas como una fuente ideal para componer diferentes partes de un modo simple y preciso: un sistema matemático en donde el uso de ciertas relaciones numéricas permitía reflejar la armonía del universo (Ching, 2002, p. 286).

EL VALOR DE LA HISTORIA

Apasionado lector de textos de la cultura en general, Sacriste poseía una asombrosa curiosidad que lo llevaba a relacionar temas tan contrastantes como la filosofía griega de Platón con autores científicos, como el biólogo británico D’Arcy Thompson (1860-1948).

Bajo un conocimiento profundo de la historia y una experiencia decantada por sus numerosos viajes, podía citar edificios y estilos de diferentes partes del mundo con una naturalidad sorprendente.

En sus largas charlas alrededor de la mesa, o junto a su tablero, lograba contagiar su pasión por la arquitectura y la historia. Esas charlas siempre iban acompañadas de abundante bibliografía, papeles para dibujar, lápices e instrumentos de medición.

Una de las obras que mejor define el pensamiento de Sacriste con respecto a este concepto, es quizás Huellas de Edificios. Este libro de gran formato (34,5 x 26 cm) está compuesto de dos partes: una con 41 láminas individuales de plantas de edificios en escala 1:400; y otra con un cuadernillo con información teórica detallada de cada una de las fichas. El libro venía acompañado, además, de una lámina de acetato transparente, milimetrado con escala métrica y de pulgadas: un instrumento de medición que podía posicionarse sobre cada lámina, para descubrir las medidas particulares de los edificios y comparar de este modo, no solo dimensiones, sino también estilos históricos diferentes.

Originalmente, este libro comenzó a elaborarse entre 1953 y 1954, en la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos, donde Sacriste reunió gran parte de su material, para finalmente concluirlo durante la década de 1960, con la ayuda del arquitecto Arcadio Kotwicz y el equipo técnico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT).

El libro compara dimensionalmente plantas de edificios desde el antiguo Egipto hasta el siglo XX. No incluye viviendas, sino espacios de grandes superficies, como templos y palacios. La construcción geométrica de la forma intenta remarcar un largo proceso temporal de germinación de los procedimientos que definieron los edificios. Se trata de una representación bidimensional que permite aprehender la verdadera dimensión de esas arquitecturas a través de elementos gráficos, “buscando subsanar la paradoja histórica de que cuanto más grande es un edificio, tanto menor es la escala en que se lo representa” (Sacriste, 1962, p.20).

Este libro posibilitaría una conexión entre la obra construida, fruto del intelecto, y los sentimientos, los pensamientos hechos piedra. Una forma de unión entre la expresión intelectual con la intuitiva, “fundiendo lo objetivo con [lo] subjetivo” (Holl, 2003, pp. 88-89), que conecta al objeto arquitectónico con el pasado, con los recuerdos y con el presente, materializado en el habitar que inspira y transforma la existencia.

Desde esta perspectiva, el libro se constituye como una “superposición de las aportaciones de la historia y [guardián] de la memoria a través de sus huellas y sus fragmentos, [ya que] posee un carácter único e irreproducible en su materia” (Mileto, 2006, p. 20). Un mensaje que el arquitecto debe saber leer y respetar. Trazas, pisadas, cicatrices de estas transformaciones sobre la materia, son para el sociólogo británico John Ruskin (1819-1900) rastros “capaces de contar su historia a quien sea capaz de escucharla” (Mileto, 2006, p. 20).

LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO : UNA VIVIENDA DE 3,5 METROS DE ANCHO

La producción arquitectónica de Sacriste abarcó una gran variedad de temas, que iban desde la vivienda, la educación, la salud, el comercio o la industria. Sin embargo, la arquitectura doméstica era uno de los temas que más le apasionaba. Largos debates en torno a esta temática atrapaban al maestro durante días, llevándolo a elaborar y proponer concursos rápidos de ideas sobre algún argumento en particular.

Para el maestro, la casa unifamiliar era uno de los problemas más complejos a los que se enfrentaría el futuro proyectista durante su carrera, ya que, justamente, es en este tema donde se hace necesario armonizar una serie de ambientes que tienen un valor más o menos equivalente y un mismo peso en la composición. A diferencia de otros casos, no existe un elemento preponderante que determine la ubicación de los restantes, “como podría ser, por ejemplo, en un teatro, donde la sala y el escenario definen casi el resto del plano” (Sacriste, 1970, p. 27).

Durante sus clases, forzaba a sus discípulos a resolver diferentes problemas que planteaba. Una acción donde forma e idea se vinculaban en una plataforma necesaria e imprescindible para la creación arquitectónica. La forma era concebida como “la materialidad con la que se la construye” y como “secuela inauténtica de una idea a priori” (Zátonyi, 2011, p. 59).

Dada la complejidad del tema, para Sacriste el proyectista debía limitar las variables intervinientes. Como ejercicio mental, acostumbraba a diseñar en pequeños lugares, terrenos entre medianeras que, debido a su posición, limitaban las variables del diseñador, pero sin llegar a destruir la comodidad, ni la funcionalidad tan preciada: en el proceso, el diseñador buscaría encontrar un equilibrio, una lógica que permitiera dar una respuesta adecuada de la arquitectura al funcionamiento de la vida cotidiana.

En una oportunidad, propuso a sus discípulos diseñar una vivienda en un terreno imaginario de 3,5 metros de frente y 13 metros de profundidad. La vivienda debía tener tres dormitorios, una cocina-comedor, un estar, un garaje, dos baños, un lavadero y un espacio verde en el fondo.

Luego de un largo rato y varios intentos fallidos de sus estudiantes, Sacriste tomó un papel en blanco y comenzó a indicar lo que había que hacer.

Dividió el terreno en cuatro partes y decidió construir en las tres primeras. Dejó libre la última para ser vista desde la entrada principal. Ubicó la escalera como espina vertebral de la composición y, con el objetivo de ahorrar espacio, optó por una escalera gótica compensada, una respuesta brillante que permitía reducir en casi un 50% el espacio de la pedada “en comparación a una escalera corriente de igual pendiente. Esto a costa de tener que subirla en zigzag, colocando siempre el mismo pie en el respectivo escalón” (Sacriste, 1970, p. 151).

En planta baja situó los espacios públicos de la casa: al frente, en una superficie de 5 metros de largo por todo el ancho del terreno, dispuso la entrada principal y el garaje; a continuación y orientado al espacio verde del fondo, definió el estar de la casa (3,5 x 3 m). En el primer piso estaba el dormitorio principal, que volaba 0,90 m sobre la calle (3,5 x 3,8 m), un baño frente a la escalera (1 x 2 m), y al fondo la cocina-comedor que crecía 1 m sobre la planta baja, para generar un balcón donde dispuso el lavadero (3,5 x 3 m). Finalmente, en el segundo piso ubicó el otro baño (1 x 2 m) frente a la escalera y los dos dormitorios restantes (3,5 x 3,3 m c/u), con sus respectivos balcones de 3,5 x 0,8 m.

En pocos minutos había desarrollado una síntesis funcional, morfológica y técnica de una vivienda unifamiliar. Un problema de diseño que acababa con una solución magistral, simple y clara. Un orden manifiesto en sus planos, a través de una organización estética de trazos: su belleza consistía en una relación directa entre el edificio y su finalidad; ningún detalle valía por sí mismo, sino que formaba parte necesaria del conjunto.

LA REINTERPRETACION DEL LUGAR EN LO MODERNO

Formado en la tradición de la Ecole des Beaux-Arts, Sacriste se graduó de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 1932. Sin embargo, sus objetivos lo llevaron al desarrollo de una arquitectura alejada de los fundamentos estéticos, fueran estos académicos o modernos. En sus diseños, nutrido de las transformaciones que se producían en Europa, reinterpretó la arquitectura del Movimiento Moderno bajo un matiz organicista, que incorporaba el contexto regional del Noroeste Argentino. Abogó por un conocimiento de la gente y de la arquitectura autóctona de cada región, a través de un profundo respeto por sus tradiciones histórico-culturales.

Para Sacriste, la modernidad no consistía en renegar de la tradición sino, por el contrario, en utilizarla como parte de sus creaciones, al observar los edificios del lugar, sus formas, sus materiales, las cuestiones histórico-culturales, e intentar desentrañar sus virtudes y defectos. La arquitectura debía revelar el paso del tiempo, a través de la luz, las sombras, las transparencias y los fenómenos cromáticos producidos por la textura de los materiales y sus detalles.

Para él no existían los temas menores: consideraba la vivienda como un laboratorio donde poder fabricar sus ideas, donde poder perfeccionar sus planteos.

En sus investigaciones incorporaba el discurso de la Modernidad. Buscaba una arquitectura que articulara lo universal y lo local: lo universal, vinculado a la técnica, a una interpretación funcional e inteligente de los requerimientos del usuario; y lo regional, relacionado con el clima del lugar, las costumbres de su sociedad y las técnicas constructivas y materiales del sitio.

Un ejemplo interesante al respecto es la Casa Experimental de Clérico Hermanos, en la localidad de Galpón, provincia de Salta, vivienda encargada por René Clérico en 1948 para conformar el casco de su campo.

Inspirada en la Villa Sarabhai in Ahmedabad, proyectada por Le Corbusier, la casa era, conceptualmente, una reinterpretación de la tradición de la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba. Sacriste recurrió a una arquitectura vernácula que le permitía encontrar “un paisaje armónico en formas y materiales, para desarrollar una relación unívoca entre naturaleza y construcción” (Bellucci, 1996, p. 12).

Se trataba de una casa experimental para los puesteros, que tenía como objetivo entrenar a los peones para que posteriormente construyeran la casa principal, con una estructura de bóveda “tabicada” que se materializaba a través de tejuelas y ladrillos comunes.

Esencialmente, una bóveda tabicada se desarrolla mediante ladrillos puestos de plano sobre una cimbra; un sistema empleado en Sudamérica desde la antigüedad y que Sacriste había documentado en sus viajes. Para absorber los empujes laterales, el sistema utilizaba contrafuertes de ladrillo y evitaba de ese modo los tensores de acero, debido al alto costo que tenían en aquel momento (García, González y Losada, 2012).

Poco tiempo después, ese mismo año, Sacriste desarrollaría una variante de este sistema en una casa experimental construida en San Miguel de Tucumán. En este diseño sustituiría los contrafuertes por un sistema de tirantes, con un ahorro del 30% en comparación con una construcción convencional.

El proyecto estaba compuesto por tres bóvedas de ladrillo, de tres metros de ancho, paralelas entre sí, que apoyarían directamente sobre los muros de soporte. Por encima, la bóveda recibía una capa de hormigón de 5 centímetros de espesor y una impermeabilización de arpillera y asfalto.

Sacriste diseñó la vivienda con un sistema de módulos que podían subdividirse en caso de ser necesario. El programa incluía tres dormitorios, un estar-comedor, una cocina separada y un baño completo.

En la primera bóveda ubicó el sector de servicio: la cocina, en un extremo, ocupaba todo un módulo, un baño medio módulo y la habitación de los padres otro módulo completo. En la bóveda del centro desarrolló un gran espacio abierto, solo cerrado con una pared al frente, donde situó la puerta principal, y dejó el otro extremo libre, con capacidad para cerrarse en invierno. Finalmente, en la tercera bóveda, ubicó los dos dormitorios restantes.

Guiado por el espíritu del lugar, la idea de ubicar en el medio un espacio cobijo era una reinterpretación de la galería de tradición hispano-criolla: un espacio de estar transformado para ser usado durante todo el año.

Por su ubicación, permitía una fácil comunicación con el resto de los locales, en especial con la cocina. Su tamaño aseguraba el desarrollo de múltiples funciones, en tanto que su forma era el resultado del clima dominante del lugar que, en el caso de Tucumán, permitió establecer una corriente de aire natural dada su orientación norte-sur. En verano, este espacio semicubierto protegía de los rayos solares y posibilitaba una confortable ventilación, en tanto que en invierno el sol penetraba hasta el fondo de la habitación.

Esta era una arquitectura que dejaba de lado los sistemas convencionales de diseño, inspirados en la estética funcionalista, para enfatizar sus experiencias espaciales, las sensaciones en los objetos construidos y los intercambios perceptuales entre personas y cosas: una reinvención del sitio “en el que la gente y la naturaleza se confrontan mutuamente bajo un sustancial sentido de tensión” (Nesbitt, 1996, p. 16). Es lo que el arquitecto japonés Tadao Ando (1941) llama “la necesidad de descubrir la arquitectura que el mismo sitio busca” (Nesbitt, 1996, p. 16), un regionalismo crítico similar al planteado por el arquitecto inglés Kenneth Frampton (1930) que “adhiere a la valoración positiva de la arquitectura regional, vernácula y su sensibilidad frente a las condiciones de la luz, el viento y la temperatura” (Nesbitt, 1996, p. 12). Esta estrategia apuntaba a rescatar la subjetividad como condición esencial para concebir y explicar los proyectos.

En este sentido, para el maestro, el trabajo del arquitecto consistía precisamente en encontrar aquellos vínculos que pudieran conectarse para generar un buen diseño, en propiciar una construcción espacio-temporal de componentes, donde la memoria jugara un papel fundamental, ya que en ella, “se almacenan los tesoros de innumerables y variadísimas imágenes acarreadas por los sentidos” (San Agustín, 2011, p. 254-255). Con ellos se construye y reconstruye el espacio desde la condición humana.

Sus raíces residen en las primeras experiencias vitales: la casa, ese tibio regazo que acoge y se transforma en rincón del mundo propio, el primer universo personal. Ineludiblemente, en esa arquitectura se concibe la forma de vida de los individuos, “las relaciones de su familia, su nivel de ingresos, sus aspiraciones, y sentimientos hacia sus congéneres” (Raskin, 1978, p. 78). Cada proyecto, cada espacio es único, “algo que todos reconocemos […] pero que no se puede mostrar por medio de cualquier diagrama formalista” (Moore, 1976, p. 184).

UNA VIDA PARA LA ENSEÑANZA

Sacriste utilizaba la pregunta como parte fundamental del proceso educativo. Un aprendizaje participativo, donde la pregunta era parte de la práctica: un pensamiento reflexivo, muchas veces influenciado por la urgencia de la acción.

Bajo la consigna del “aprender haciendo”, las preguntas eran tomadas como detonantes de la curiosidad, en un proceso de investigación colectiva que las incorporaba en el discurso para permitir la discusión de las ideas y ofrecer, posteriormente, posibles respuestas y su desarrollo en el papel.

Constantemente le gustaba poner a prueba a sus alumnos con pequeñas preguntas, seguidas de breves enseñanzas sobre algún tema en particular.

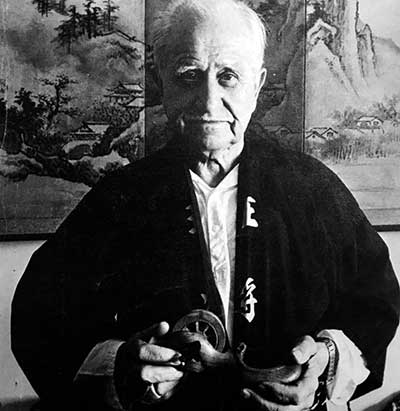

Una de sus acciones preferidas cuando conocía a alguien, era interrogar al recién llegado sobre un objeto que tenía sobre su tablero y que había conseguido en uno de sus viajes: se trataba de una pieza de madera con aspecto de zueco con un pequeño eje en uno de sus extremos, donde iba montada una rueda con forma de timón. Luego de varios intentos, cuando la visita se rendía, incapaz de acertar sobre su función, Sacriste, con una sonrisa divertida (Figura 2), revelaba el nombre del artefacto mientras explicaba su funcionamiento.2

Figura 2: Eduardo Sacriste con una Tajima Chalk. Fuente: Summa, 1985, 220, portada.

Amante de la perfección y de la precisión, el maestro se presentaba cordial, generoso en sus conocimientos, volcaba su sabiduría con una facilidad tal que hacía sencillos hasta los temas más complejos. De igual forma, poseedor de un carácter fuerte, su entusiasmo no daba lugar a las distracciones, no toleraba las conversaciones sin contenido, y llegaba en ocasiones al uso de una regla de madera como “elemento focalizador”, que descargaba sobre la cabeza del discípulo distraído.

Construía un vínculo afectivo de confianza: un verdadero proceso de aprendizaje donde el maestro enseñaba a sus discípulos e integraba conocimientos a sus vidas, para dejar una huella imborrable en las personas que lo conocían: “¿Soy un maestro? ¿Eso dicen? Si ser un maestro es transmitir ideas simples, factibles y no la retórica de la arquitectura, entonces sí, soy un maestro” (No solo un arquitecto, un maestro, El Maestro, 1985, 3 de febrero).

1. Bajo su tablero existía una carpeta donde guardaba cada hoja, folleto o publicidad que llegaba a él y que después utilizaba en su reverso para dibujar.

2. El objeto era una Tajima Chalk, utilizado por los carpinteros japoneses para marcar líneas rectas en la madera. En Argentina recibe el nombre de chocla, del inglés chalk line (línea de tiza) y que en su pronunciación chok lain fue americanizada como “chocla”. Consiste en un instrumento marcador que consta de una cuerda delgada a la que se recubre de polvo de tiza.

1. Bellucci, A. (1996). Apuntes de Viaje. Buenos Aires, Argentina: IAA, FADU-UBA. [ Links ]

2. Ching, F. (2002). Forma, espacio y orden. Barcelona, España: Gustavo Gili. [ Links ]

3. García, J., González, M. y Losada, J.C. (2012). Arquitectura y construcción tabicada en torno a Eduardo Sacriste. Informes de la Construcción. Vol. 64(525), pp. 35-50. [ Links ]

4. González González, S. (1986). La proporción. Cuaderno de Arquitectura. Escala, 12, pp. 1-20. [ Links ]

5. González González, S. (1988). La belleza. Cuaderno de Arquitectura. Escala, 15, pp. 1-20. [ Links ]

6. Holl, S. (2003). Cuestiones de Percepción. El Croquis: Steven Holl 1986-2003, pp. 88-89. [ Links ]

7. Mileto, C. (2006). La conservación de la arquitectura: materia y mensaje sensibles. Loggia. Arquitectura y Restauración 19, pp. 20-33. [ Links ]

8. Moore, C. (1976). Self-Portrait. L’Architecture d’Aujourd’hui, 184, p. XIV.

9. Nesbitt, K. (1996). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995. Nueva York, Estados Unidos: Princeton Architectural Press. [ Links ]

10. No solo un arquitecto, un maestro, El Maestro. (1985, 3 de febrero). La Nación, s/n. [ Links ]

11. Ospina Castañeda, C. (1989). De la idea al objeto. Cuaderno de Arquitectura. Escala, 16, pp. 1-20. [ Links ]

12. Petrina, A. (1985). Eduardo Sacriste: la obra de un maestro. Summa, 220, pp. 24-25. [ Links ]

13. Raskin, E. (1978). Arquitectura. Su panorama social, ético y económico. México D.F., México: Limusa. [ Links ]

14. Sacriste, E. (1962). Huellas de edificios. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA. [ Links ]

15. Sacriste, E. (1970). Charlas a principiantes. Una visión integradora y dinámica de la arquitectura. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA. [ Links ]

16. Sacriste, E. (1985). Memoria de arquitectura y vida. Summa, 220, pp. 26-30. [ Links ]

17. San Agustín (2011). Confesiones, Libro X. (pp. 254-255). Madrid, España: Editorial Alianza. [ Links ]

18. Zátonyi, M. (2011). Arte y creación. Los caminos de la estética. Buenos Aires, Argentina: Capital intelectual. [ Links ]

BIBLIOGRAFÍA

1. Coire, C. (2005). Eduardo Sacriste. El hombre y su obra. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Morón.

2. Fernández, R. (1994). Encuentros: Eduardo Sacriste. Dos Puntos: Revista de Temas de la Arquitectura y la Ciudad, 3, pp. 37-44.

3. Holl, S. (1993). Phenomena and Idea. GA Architect, 11. pp. 12-17.

4. Liernur, J. y Aliata, F. (2004). Diccionario de Arquitectura en la Argentina estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades. Buenos Aires, Argentina: Clarín.

5. Middagh, J. (1999). Obras de Eduardo Sacriste, Arquiplus, 18, pp. 24-41.

6. Net, M. (1994). El maestro Eduardo Sacriste. Buenos Aires, Argentina: FADU-UBA.

7. Paterlini, O. (2014). Eduardo Sacriste. Buenos Aires, Argentina: Arte Gráfico Editorial Argentino.

8. Sacriste, E. (1992). Charlas Docentes. Tucumán, Argentina: Editorial Universidad de Tucumán (UNT).

9. Sacriste, E. (1960[2004]). Usonia. Frank Lloyd Wright. Buenos Aires, Argentina: CP67.

10. Sacriste, E. (1950). Ciudad Universitaria de Tucumán. Nuestra Arquitectura, 254, pp. 40-54.