Un método para acercarse al signo de la vivienda californiana

Se considera oportuno comenzar por uno de los puntos más importantes presentes en cualquier arquitectura californiana, los problemas de categorización y denominación, que devinieron en su invisibilización historiográfica. A lo largo de este artículo se caracterizará al signo de la vivienda californiana a través de un proceso fundamentalmente semiótico. No se pretende brindar una solución final a ningún conflicto, sino cartografiar la complejidad del problema abordado (Guerri, 2013). El presente trabajo propone una composición de las múltiples definiciones y caracterizaciones en torno a la arquitectura doméstica californiana, así como la presentación de este signo en las publicaciones periódicas entre 1933 y 1955.

Dichas fuentes resultan legítimas para el análisis de los procesos históricos, a través de trayectorias individuales y grupales materializadas en emprendimientos editoriales (Cirvini, 2011), que contradicen fuertemente la invisibilización historiográfica que sufriría esta producción arquitectónica años después. Es así como la construcción del signo de la arquitectura doméstica californiana que se propone aquí entrecruza distintos ámbitos de difusión de la arquitectura, como el académico y el profesional, pero también medios de difusión masivos, ya que se comprende a esta producción como un fenómeno cultural y político.

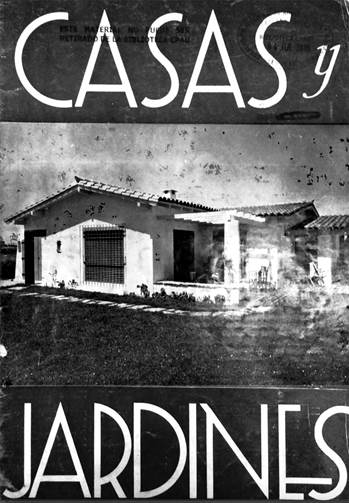

La periodización 1933-1955 tiene una justificación fundamentalmente estético-arquitectónica. Establecer con precisión el “inicio” de la producción doméstica californiana resulta excesivamente complejo, por lo cual se ha tomado la decisión de establecer el año de 1933 como el momento de plena difusión del estilo, en consonancia con la aparición de la revista Casas y Jardines, que se desarrollará más adelante. A partir de ese momento se puede afirmar con certeza que la difusión de esta arquitectura estuvo en auge y que el chalet californiano se constituyó en un modelo habitacional emblemático de la arquitectura doméstica del periodo. Por su parte, el cierre del recorte temporal está vinculado con el fin de este auge californiano, fuertemente relacionado con cuestiones políticas que exceden a la problemática de este artículo (fundamentalmente el golpe de estado de 1955), y la “aparición” del casablanquismo en la Argentina. El punto de partida simbólico es el proyecto y la posterior construcción de la Iglesia de Fátima (1954-1957). Si bien ciertas características del californiano serán recuperadas por esta nueva corriente, fueron readaptadas y resignificadas, por lo que es posible establecer en 1955 un punto final al protagonismo de la arquitectura californiana.

Por lo dicho, el desarrollo y la difusión de lo que se podría denominar “primera fase neocolonial” estarían fuertemente relacionados, por un lado, con el primer centenario de la independencia de la mayoría de los países latinoamericanos, y por otro, con un fuerte incremento de la presencia estadounidense en el continente, que implicaría un proceso reflexivo en busca de un “pasado común” (Amado Silvero, 2022a). Esta coyuntura excede el alcance del presente análisis, pero ha sido abordado por varios autores como Gutman (1988), Iglesia (1965), Liernur (2004) y Martínez Nespral (2010, 2013 y 2015), entre otros.

La mirada de los expertos

La primera publicación en la que se analizará la arquitectura californiana es Anales del Instituto de Arte Americano, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (IAA-FADU-UBA). Al ser una publicación orientada a la historiografía de la arquitectura, la edición de los volúmenes seleccionados no es contemporánea a la problemática. Esta excepción entre las restantes fuentes a trabajar resulta pertinente y acorde, dado que las lecturas académicas sobre ciertos fenómenos, como la arquitectura, suelen producirse años después del acontecimiento en cuestión.

En ese sentido, si se analizan, por ejemplo, las publicaciones de los Anales del IAA entre 1948 y 1970, de los 23 números publicados 22 poseen algún artículo que hace mención al estilo neocolonial o a la arquitectura californiana, aunque no necesariamente a lo doméstico. Autores como Héctor Schenone o Mario José Buschiazzo son aquellos que más se han ocupado de la difusión del estilo. Más del 80% de los artículos menciona ejemplos concretos de arquitectura, de los cuales más del 40% se localizaban en el país y un porcentaje similar en otros países de Latinoamérica. Gran parte de los artículos ponderan la capacidad de adaptación del estilo, su valor en cuanto a producto nacional y su importancia histórica, así como la “injusticia” de su invisibilización y falta de estudio. Las palabras “adaptación”, “asimilación”, o términos similares, aparecen en más del 15% de los artículos.1

En Anales se observa una mayor preocupación por definir a la arquitectura colonial a través de su habitabilidad, es decir, según el valor, función o necesidad social. En ese sentido, se la define a través de los valores estéticos de sus formas, de las descripciones valorativas sobre su materialidad y de todo aquello que esta arquitectura evoca: recuerdos afectivos religiosos o cívicos, impuestos desde la madre patria, o una imitación y variación del recuerdo, costumbre y lenguaje del momento, entre otras.² Llama la atención la poca preocupación de los artículos por definir con certeza cómo están ejecutadas estas piezas arquitectónicas, ya que no cuentan con un desarrollo de los valores concretos de la construcción ni de sus materiales.

Como es posible observar, las publicaciones de Anales están en consonancia con el revival colonial que había tenido lugar años antes y que aún continuaba, pero no así con la difusión de la vivienda californiana. Si bien esto tiene que ver, fundamentalmente, con el público a quién está dirigida esta publicación, no por ello deja de ser reflejo de la preocupación de una parte de los profesionales de la arquitectura. En ese sentido, las publicaciones periódicas especializadas argentinas que se analizarán a continuación, se distancian de la temática neocolonial para abordar sin tapujos la vivienda californiana debido al público al que apuntan.

La vivienda californiana en la Revista de Arquitectura

Tal como plantea Sandra Inés Sánchez (2014) las publicaciones especializadas de arquitectura siempre han tenido un rol didáctico respecto a las nuevas ideas proyectuales, tanto teóricas como prácticas. En el caso de Argentina, el comienzo de las revistas técnicas se remonta a fines del siglo XIX, paralelamente a la organización de las asociaciones profesionales, científicas y académicas de la arquitectura y la ingeniería (Cirvini, 2011). Puntualmente, la Revista de Arquitectura (en adelante RdA) fue fundada en 1915 y fomentada por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Tal como afirma Silvia Cirvini (2011), la SCA sostuvo esta revista porque buscaba la plena difusión de la arquitectura nacional y el debate sobre su conformación. En definitiva, una postura ideológica sobre el quehacer profesional. Vale aclarar que recién en 1917 la SCA fundó una publicación propia, la Revista de la Sociedad Central Arquitectos, aunque su tirada fue muy reducida.

Ahora bien, ¿cuál fue el impacto de la vivienda o la arquitectura californiana en general en esta publicación periódica? Se observa que entre 1915 y 1958 casi el 75% de las ediciones presentan algún artículo referido al tema. En el periodo de 1933 a 1955 el 78% de los números publican artículos de interés, publicidades o alguna mención al estilo, con Alejandro Christophersen como el autor principal de los textos y reflexiones teóricas. Como mínimo, el 25% de los números por año tiene un artículo referido a la vivienda californiana, con los años 1936 y 1937 con mayor aparición de esta arquitectura (67%).

Más del 78% de los artículos sobre arquitectura californiana se refieren a obras particulares, de las cuales casi el 70% se localizaba dentro de la Argentina. Al menos el 65% de los artículos es acompañado de documentación planimétrica y fotográfica, al igual que en el caso de los Anales del IAA, la mayor parte destaca la importancia de este estilo por sus vínculos con la tradición nacional, su versatilidad y la capacidad de adaptación a los diversos climas y geografías que tiene el país. El 11% de los artículos menciona, nuevamente, la capacidad de adaptación y asimilación del estilo y casi el 55% se refiere a esta arquitectura por su análisis proyectual y tipológico.

Resulta importante señalar que el desarrollo de la arquitectura californiana adquirió diversas formas a través de la publicidad (por ejemplo cerámicas sevillanas Cattaneo y Talavea de la reina; fotografía arquitectónica Fotos Gómez o de electrodomésticos como lo fueran Koh-i-noor y SIAM), proyectos de escuelas, iglesias, granjas y estancias. Principalmente, fueron las propuestas de viviendas individuales urbanas las más abundantes, en su gran mayoría suburbanas o en zonas de veraneo.

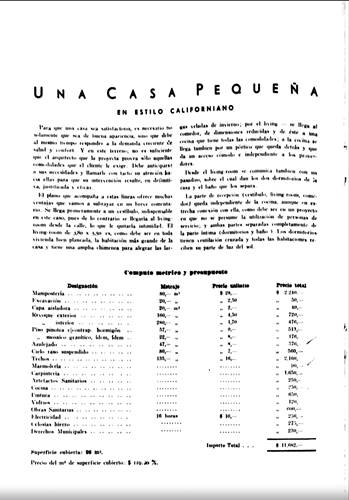

Ahora bien, respecto al signo de la arquitectura californiana a través de la RdA, es posible observar, a diferencia del signo de la arquitectura colonial de los Anales del IAA, que hay una mayor preocupación por definir a esta producción arquitectónica a través de su existencia y su construcción (Figuras 1 y 2). Se identifican extensos pasajes donde se hace hincapié en el aspecto material de esta arquitectura (en sus materiales, sus elementos constructivos y la tecnología constructiva o la ilustración de éstos a través de casos concretos) o dan cuenta de una gran preocupación por cuantificar ese tipo de construcción. De esta forma, es posible deducir que, al estar esta publicación dirigida fundamentalmente al sector profesional de la arquitectura (a diferencia de la anterior que estaba dirigida al sector académico), pretende servir de modelo, referencia o instrucción para la construcción de futuros ejemplos de arquitectura californiana. Es decir, su función central era definir cómo debía ser la profesión (Cirvini, 2011).

Por otra parte, sorprende que, a diferencia del caso anterior, no haya una extrema preocupación por la habitabilidad, a excepción de la estrategia habitacional que plantea este tipo de arquitectura.

La vivienda californiana es definida en la RdA de diversas maneras. En uno de los artículos se la designa como “una arquitectura de formas simples, aunque armónicas, de limpias líneas, y con detalles que modernizan al conjunto” (Editorial RdA, 1934, p. 370); o como un

[…] estilo a base de cubiertas de tejas tipo colonial, muros blanqueados, zócalos y contrafuertes de piedra, revestimiento de cerámicas y elementos decorativos simples por su rusticidad que permite una fácil conservación y por su aspecto pintoresco, constituye una bella nota arquitectónica (Editorial RdA, 1938, p. 99).

A su vez, y respecto a la manera de nombrar a esta producción arquitectónica, se encuentra una variada terminología: californiano/a, rústico/a, colonial, pintoresco/a, suburbano/a, entre otras.

Si se asume que la RdA fue el primer órgano de divulgación, información y difusión de ideas con una producción conducida por estudiantes de arquitectura y graduados (Cirvini, 2011), es posible afirmar que esta publicación fue la primera en difundir la arquitectura doméstica californiana en Argentina desde un ámbito profesional.

La propuesta de Nuestra Arquitectura para los arquitectos argentinos

La revista Nuestra Arquitectura (en adelante NA) fue una publicación editada a partir de 1929 y hasta 1986 por la editorial Contémpora. A diferencia de la RdA, que buscó asentar una postura ideológica y práctica sobre el quehacer arquitectónico argentino (Cirvini, 2011), el propósito aquí resulta difuso. Es posible pensar el nombre de la propia revista como una reivindicación nacionalista, aunque su editorial era un emprendimiento norteamericano. NA fue fundada por el ingeniero estadounidense Walter Hylton Scott y fue la revista de mayor permanencia y continuidad en la Argentina durante el siglo XX (Ballent, 1992).

Las publicaciones de Contémpora estuvieron dirigidas fundamentalmente a profesionales, pero también a clientes, sobre todo por la estrategia de difusión masiva articulada entre NA y otras publicaciones, como la revista Casas y Jardines (en adelante CyJ), asunto que se retomará en el siguiente apartado. La posición planteada por la editorial fue fundamentalmente elástica y flexible, permeable a mostrar las distintas vanguardias y estilos de una época principalmente heterogénea.

Durante las más de dos décadas comprendidas entre 1933 a 1955, NA se presentó de manera mensual y, al igual que sucedió con RdA, la aparición de la vivienda californiana no fue menor. El 18% de las publicaciones presentó artículos que se referían al tema. La década de 1940 contó con la mayor cantidad, donde más del 30% de los números presentó algún artículo o elemento que pretendía difundir la vivienda californiana como tipo habitacional.

Si se pone atención en cómo se aborda este tipo de arquitectura, se observa una mayor preocupación por lo material, la construcción y el valor o la habitabilidad. La forma y el diseño son aspectos menos revisados por esta publicación y, a diferencia de lo acontecido con los artículos de RdA, la mayor parte de las referencias son sobre viviendas individuales. Son reducidos los casos de otros tipos de edificaciones, aunque una excepción son las estaciones de servicio californianas, ejecutadas por Antonio U. Vilar.

En estos números sobrevuela una idea de modernidad arraigada en los modelos norteamericanos, probablemente por los capitales que la financiaban. Sea cual fuera la razón, tuvo varios artículos sobre la tradición del habitar anglosajón, el hogar íntimo y confortable, y una noción de técnica restringida al confort, donde las casas californianas aparecerían como modelo posible para la necesaria transformación del habitar masivo argentino (Ballent, 1992).

En ese sentido, si bien las descripciones sobre las viviendas californianas apuntan o destacan cuestiones distintas a las observadas en RdA, las características principales del estilo son enunciadas de maneras similares:

El edificio es californiano y se ha tratado de darle la mayor simplicidad de líneas; en las ventanas, en lugar de las clásicas rejas se han colocado barrotes horizontales pintados de blanco lo que contribuye a darle un aspecto más moderno (Editorial NA, 1933, p. 261).

Volvamos al proyecto; es una casa de carácter moderno, con techo de tejas españolas para no desentonar con las demás que son, casi todos, del estilo californiano; el interior está tratado para satisfacer los gustos y necesidades de las personas que viven en ella […] Con el servicio de súper-gas, calefacción y luz eléctrica, la casa es tan confortable como cualquiera de la capital, con la ventaja de tener la vista de un panorama magnífico de pleno campo (Editorial NA, 1937, p. 310).

Se advierte que la emisión de NA, al igual que en el caso de la RdA, está relacionada con la difusión de la arquitectura nacional hacia un público acotado, lo cual no es síntoma de fracaso sino de una decisión intelectual.

Estrategias de difusión masiva de Contémpora

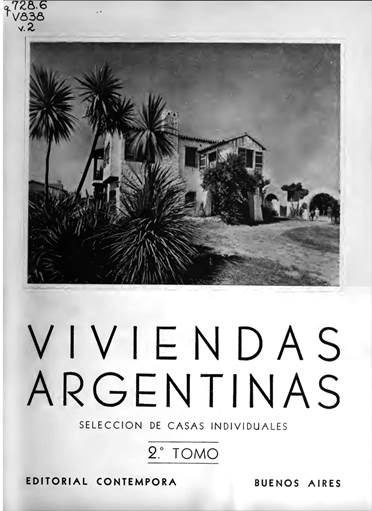

Luego de varios años de publicar NA para los arquitectos argentinos, la editorial Contémpora, a partir de 1933, optó también por llegar a un público mayor, al editar la revista mensual Casas y Jardines y algunos suplementos especiales denominados Viviendas Argentinas: Selección de Casas Individuales a partir de 1940 (Figuras 3 y 4).

Figura 4: Tapa de Viviendas argentinas, Tomo II. Fuente: Viviendas argentinas, selección de casas individuales, 1942, 2, s/n.

De esta forma, la publicación CyJ, tal como plantea Ballent (2014), resulta una fuente inmejorable para la difusión de la vivienda californiana en los sectores medios, y por ello una acción pedagógica masiva eficaz en términos de Bourdieu ([2003]2014). Tal como plantea el autor, la aprehensión y la apreciación de las obras de arte dependen de la intención y la aptitud del espectador frente a estas. Es en ese sentido que se articularán una serie de acciones pedagógicas coordinadas y dirigidas por ciertas instituciones o “autoridades pedagógicas”. Si se entiende a la producción arquitectónica como una obra de arte o como una producción con valor artístico, las publicaciones de una revista especializada, en este caso de la editorial Contémpora a través de CyJ, representan intereses institucionales y se conforman como “autoridades pedagógicas” (Figuras 5, 6 y 7).

De 17 números que se han podido relevar de la época, dado que la mayor parte de ellos se encuentra perdidos, se han obtenido resultados similares a los relevamientos de RdA y NA. Del total, sólo 4 números no tienen ningún artículo relacionado con la temática. De aquellos que sí poseen artículos de interés, el número del año 1933 cuenta con 9 artículos al respecto.

Sobre la manera de describir a esta producción arquitectónica, es poible encontrar, nuevamente, similitudes con las otras publicaciones:

El proyecto que publicamos, estudiado en el estilo español muy divulgado en las costas de California, nos da una idea clara de lo que se puede hacer, con muy poco capital, como casa de campo o quinta en los alrededores de nuestras ciudades. Ninguno de los estilos derivados de formas de otras épocas se presta tanto como éste para solucionar el problema de la vivienda suburbana con todas las exigencias actuales. Volúmenes francos, desprovistos de ornamentación inútil y cara, techados simples de teja colorada en estructuras de madera, aberturas amplias, interiores lisos y bien iluminados, son las características dominantes de estas construcciones (Editorial CyJ, 1933, p. 226).

Asimismo, la conformación del signo de la vivienda californiana también es similar al relevado en NA. Se observa una gran preocupación por la existencia o construcción (un buen número de artículos está acompañado del presupuesto de la vivienda, por ejemplo) y por el valor o la habitabilidad. Nuevamente, son la forma o el diseño los aspectos menos revisados por esta publicación, como si se dieran por entendidos. Sobre la terminología utilizada, se detecta una predilección por el término “californiano”, pero también se encuentra “suburbano/a”, “pintoresco/a”, “de fin de semana”, “rústico/a” y “estilo español”.

Respecto al suplemento especial Viviendas Argentinas, es posible pensar que el público al cual estaba dirigido es tanto profesional como general, dado que eran publicitadas tanto por NA como por CyJ.

A continuación se mencionan algunos números en los que se advierten viviendas californianas. Esta caracterización surge a partir de la observación y el análisis de las fotografías y la documentación que acompaña las descripciones de estas viviendas, dado que la diversidad terminológica impide hacer este agrupamiento. En el primer tomo, editado en 1940, de las 70 viviendas que se describen, 32 son vinculables al estilo californiano (un porcentaje del 53,3% sobre el total). En el segundo tomo, editado en 1942, de 64 viviendas, aproximadamente la mitad, 33 (51,5%). En el tercer tomo, editado en 1943, de las 65 viviendas, 25 (38,5%) En el cuarto tomo, editado en 1948, de las 64 viviendas, 25 (39%). Por último, en el quinto tomo editado en 1951, de las 69 viviendas 29 son californianas (42%).

A diferencia de lo sucedido con las publicaciones académicas y/o profesionales, aquí se observa una mayor preocupación por brindar una caracterización más completa de esta arquitectura. En todas se relevó información sobre la forma, la materialidad y el valor de este signo. Quizás, el aspecto menos destacado de esta publicación sea la estrategia de habitabilidad:

Esta casa habitación ha sido erigida en una localidad de la zona norte cercana a la Capital Federal y desarrollada dentro del estilo conocido como “californiano”, lográndose dentro de la rusticidad propia del mismo, líneas sobrias y elegantes (Editorial VA, 1940, p. 24).

La editorial Contémpora no fue el único caso de un agente difusor que apostó a dos públicos distintos. Puede pensarse que buscó reconocimiento, consenso y legitimación en su modo de operar (Cirvini, 2011) a través de la masificación de su mensaje. Tal como plantea Anahí Ballent (2014), la difusión conjunta del estilo californiano, tanto por publicaciones dirigidas a un público especializado como por aquellas dirigidas a uno masivo, apuntaban a la reforma de los modos de habitar los espacios domésticos, al tomar como tipo a la vivienda individual con jardín. Así, tanto las publicaciones dirigidas a ambos públicos funcionaron como educadoras del gusto argentino, que las consumía a mediados de siglo (Amado Silvero, 2022b).

Tal como evidencia el recorrido realizado hasta aquí, los números y la relevancia de la arquitectura aglutinada bajo el nombre “californiano” son significativos (Figura 8). Ya sea dirigida a la difusión dentro de un público académico (Anales del IAA), a los profesionales de la materia (RdA y NA) o a un público más masivo (CyJ y su suplemento), su recurrencia da cuenta tanto de un fenómeno cultural de aprehensión y apreciación (Bourdieu, [2003]2014) como de la articulación de una serie de estrategias de divulgación (Amado Silvero, 2022b).

Figura 8: Resultados de relevamientos sobre cantidad de artículos que hablan de arquitectura californiana en publicaciones periódicas de la época. Fuente: elaboración propia.

Como se ha planteado en el apartado anterior, en el caso particular de las publicaciones periódicas profesionales, su público es bien acotado y definido. De esta manera, la vivienda californiana comienza su camino de difusión masiva una vez que las clases medias perciben a esta tipología y estilo arquitectónico como una forma de habitar válida y adecuada para sus modos de vivir. Por ello, se presenta un último análisis sobre un folleto difundido durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, porque, en definitiva, la persistencia de este estilo en el país no sería otra cosa que el éxito de la estrategia de difusión masiva.

Para consumidores de chalecitos californianos

El folleto que aquí se presenta es un ejemplo de publicación con difusión masiva. Y, a pesar de no contar con periodicidad, sí contó con un ámbito de recepción muy grande. Fue emitido en 1953 por la Secretaría de Información y Prensa dirigida entre 1949 y 1954 por Raúl Apold (Figuras 9 y 10).

A pesar de que brinda poca información acerca de la forma de la arquitectura californiana, resalta su habitabilidad, desde lo antropológico y lo sociológico, así como las conductas que allí se esperan potenciar o propiciar. Esto se diferencia de lo observado en el resto de las publicaciones analizadas.

El folleto evidencia la importancia de este tipo de vivienda durante los gobiernos peronistas y la vocación por difundirla como modelo ideal no puede ser otra cosa que consecuencia de una difusión previa, de una aceptación por parte de los argentinos en general. Tal como planteó Gino Germani (1971), la clase media funcionó como agente modernizador por excelencia, el cual es preciso estudiarlo no sólo desde la perspectiva económica, sino también psicológica y cultural (Pérez, 2021). Asimismo, las clases medias tienden a inclinarse por los valores de las clases dominantes. En ese sentido, el camino allanado por la gran presencia del neocolonial en el país, difundido por las clases altas y medio-altas posibilitó la adopción o la preferencia por esta estética por parte de una clase en ascenso (Amado Silvero, 2022b). A partir de las publicaciones de la revista CyJ se invitaba a las clases medias a disfrutar del tiempo libre y de las casas de fin de semana o de veraneo en las localidades turísticas. Para ello, se requería un estilo que representara ese imaginario bucólico, de ocio y relación con el medio natural, identificable con las clases altas (Amado Silvero, Magarelli y Martínez Nespral, 2021). Transitado su camino por las clases medias-altas y las clases medias argentinas, la vivienda californiana comenzaría su difusión masiva a principios de la década de 1940 en consonancia con un cambio en las prácticas políticas argentinas, que dejarán atrás las administraciones conservadoras y liberales para dar paso a los gobiernos democráticos, intervencionistas y populares (Amado Silvero, 2022b).

La Fundación Eva Perón (FEP) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Perón utilizaron este estilo para la construcción de viviendas, hogares-escuelas, escuelas del plan 1000 escuelas, policlínicos y otros centros de salud, la Ciudad Infantil, la Ciudad Estudiantil, la escuela de enfermeras, ciudades universitarias, complejos turísticos y hogares de ancianos entre otros.

Cuando las políticas públicas llevadas a cabo por los primeros gobiernos peronistas eligen la arquitectura californiana como una de sus tipologías e imágenes posibles, y preferida se ha de decir, eligen un modelo de domesticidad perteneciente a las clases medias argentinas. Y, tal como plantea Inés Pérez (2021), al tomar un modelo que le era ajeno a esta clase social, se desestabilizan las jerarquías sociales y se producen confusiones en las estrategias de distinción.

Al igual que plantea Cirvini (2011), en las revistas alientan al debate, promueven conductas y modelan prácticas, establecen códigos que apuntan a disciplinar modos de habitar y mostrar, a construir identidades propias, y, en definitiva, a adoctrinar.

Epílogo: entre la difusión y la invisibilización

La vivienda californiana, tal como se ha dado cuenta en este artículo, estuvo presente a lo largo de, por lo menos, dos décadas en Argentina en las publicaciones periódicas del país. A partir de las diversas fuentes, se reconstruyó una caracterización de esta arquitectura para paliar la confusión en torno a su definición y, en consecuencia, su subestimación. La complementación de estas fuentes (intelectual, profesional y de difusión masiva), ha permitido obtener una imagen más acabada de la arquitectura californiana en Argentina.

Pasado su periodo de divulgación masiva, la vivienda californiana dejó de ocupar un lugar privilegiado en los modos de habitar argentinos. Los motivos de este desinterés exceden la finalidad de este artículo, pero es preciso decir que, tal como desarrolla Gutman (1988), ese vacío documental produjo una serie de malas interpretaciones. Algunas de las causas pudieron haber sido la terminología diversa alrededor de este estilo arquitectónico, que aquí se ha evidenciado (probablemente por su componente intercultural), así como también los diversos enfoques con los que se lo ha revisado.

Estos son algunos de los obstáculos con los que se encontró la investigación. Aún así, las imágenes y planimetrías presentes en las publicaciones analizadas dan cuenta de la importancia de este tipo de habitar en Argentina. Resultará paradojal, entonces, que este éxito se haya diluido en la historiografía arquitectónica argentina, sembrando la oscuridad y el misterio sobre un modo de habitar que fue uno de los favoritos. Con este artículo, se pretende echar un poco de luz a una arquitectura doméstica que, a partir de mediados de siglo, entró en un periodo oscuro que nada tenía que ver con la preponderancia de la vivienda californiana en sus comienzos.