Contexto de pandemia por COVID-19

A finales del año 2019, en Wuhan, China, se detectaron 40 casos de neumonía de origen vírico. Esto llevó a la identificación de un nuevo tipo de coronavirus denominado SARS-CoV-2. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como pandemia debido a su alto nivel de contagio, velocidad de expansión y gravedad (OMS, 2020). En un esfuerzo por detener la propagación del virus, los gobiernos de todo el mundo implementaron una serie de medidas preventivas, entre ellas el aislamiento social.

En Argentina, el primer caso detectado fue confirmado el 5 de marzo del 2020. Desde entonces, la suma de contagios ha aumentado de manera exponencial tanto que se trata de uno de los países con mayor cantidad de casos. Como medida preventiva, el Gobierno Nacional declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 20 de marzo del 2020, con alcance nacional. A su vez, se fueron sumando otras medidas, como el uso obligatorio de barbijo, el distanciamiento social, el cierre de las fronteras nacionales y el cierre de los establecimientos educativos. Además, se prohibieron actividades multitudinarias, como el deporte, los conciertos y las conferencias (Strada, 2020).

En consecuencia, los cambios que se han producido a partir del ASPO podrían tener efectos en la salud y el bienestar de la población (Picco et al., 2020). El contexto aparejado a partir del SARS-CoV-2 se caracterizó por la incertidumbre de la duración de las medidas de aislamiento y protección de salud, es decir, el distanciamiento físico, las medidas complementarias de higiene y la suspensión de actividades no prioritarias. Otras fuentes de malestar fueron la preocupación por el impacto económico, social y sanitario de la pandemia, y la proliferación de información relacionada con la situación actual (Alzúa & Gosis, 2020). A raíz de esto, investigaciones anteriores han demostrado un aumento en el estrés general de la población (Salari et al., 2020).

Finalmente, la pandemia ha generado efectos negativos especialmente en los países de ingresos bajos y medios, lo que produjo un aumento de la pobreza y convirtió a los niños en las víctimas más vulnerables frente a las recesiones económicas. A medida que el COVID-19 se propagaba a través de los distintos países, sus economías se veían disminuidas y afectadas. Se estima que en 2020 podría haber un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total en América Latina y El Caribe (CEPAL-FAO, 2020). También, se estima que habrá un aumento masivo del hambre, que pondrá a los niños en riesgo nutricional, con una mayor incidencia de retrasos en el crecimiento. El 65% de los niños de cinco años que viven en países de bajos ingresos corren el riesgo de tener un desarrollo deficiente (Lu et al., 2016).

Atención conjunta en contexto de pandemia

Al nacer, el infante cuenta con competencias comunicativas de tipo no verbal, que son la base sobre las que se asienta, en un segundo momento, el desarrollo posterior del lenguaje. Dentro de estas competencias de comunicación incipientes, encontramos las habilidades de atención conjunta. Estas se definen como la capacidad de los infantes de mirar en forma alternada entre un objeto y un adulto, coordinando la mirada en pos de dirigir la atención hacia un objetivo de interés mutuo (Bruner, 1995; Tomasello & Farrar, 1986). En un episodio de atención conjunta, por ejemplo, una persona inicia intencionalmente una oferta de atención conjunta para guiar la atención de otra persona hacia un objeto, evento o situación. Esta habilidad se logra cuando la otra persona responde siguiendo la oferta comunicativa del cuidador (Bruinsma et al., 2004) y generalmente implica una conciencia mutua de la experiencia compartida (Emery, 2000). Estas interacciones triádicas (niño-adulto-objeto) son esenciales para el desarrollo infantil, dado que inciden en el aprendizaje social y en el despliegue de habilidades cognitivas (Adamson et al., 2009; Carpendale & Lewis, 2004; Cunningham & Zelazo, 2016; Tomasello, 1995).

Investigaciones previas dan cuenta de que la atención conjunta durante el juego diario es la base necesaria para la atención sostenida del bebé (Wass et al., 2018; Yu et al., 2019). A su vez, la atención visual sostenida del bebé se asocia con el aprendizaje visual del objeto atendido y con el desarrollo futuro de la autorregulación (McClelland & Cameron, 2012; Welsh et al., 2010). En relación con esto, el contexto de COVID-19 ha implicado diversos cambios en las vinculaciones interpersonales y en las dinámicas entre los cuidadores primarios y sus hijos/as. Según Aguilar-Farias et al. (2020), algunos niños/as recién nacidos son separados de sus madres brevemente al nacer debido a la preocupación por la transmisión vertical. Esta separación puede afectar negativamente el apego, lo que incide en la sensibilidad y la receptividad parental y, por ende, en la interacción (Jacobsen et al., 2019; Rollins & Greenwald, 2013).

Dado que la sensibilidad materna se asocia positivamente con la respuesta de bebés a comportamientos de atención conjunta, el contexto de interacción cobra relevancia. Si el caos en el hogar es alto, se generarían menores niveles de apego que podrían incidir posteriormente en la atención conjunta (Egotuvob et al., 2020). En este sentido, es probable que muchos infantes pasen años de formación cruciales criados por cuidadores más estresados económica y psicológicamente a causa de la pandemia. Por otro lado, dada la asociación entre el estrés de los padres y los cambios en la regulación del cortisol, la vulnerabilidad frente a esta situación de estrés en la población podría incidir en el desarrollo de habilidades de atención conjunta entre los infantes y sus cuidadores (Aguilar-Farias et al., 2020). Por consiguiente, es de gran relevancia el estudio de la interacción entre padres y sus hijos/as, especialmente ante las adversidades del contexto producido por la pandemia. En este escenario, la regulación de los estados emocionales en el adulto tendría consecuencias directas en el infante, por lo que el apoyo de los adultos se vuelve fundamental (Ha & Granger, 2016; Pascoe et al., 2016), incluso para promover el desarrollo de habilidades de coordinación activa y pasiva entre el infante y sus cuidadores.

Importancia de la estimulación en el hogar para el desarrollo del infante

Asimismo, la literatura previa ha evidenciado que cuanto mayor es la estimulación en el hogar, mayor es el desarrollo cognitivo del niño, lo que impacta en su desarrollo y en el aprendizaje (OMS, 2007; Ternera et al. 2010). Rivas (2005) define la estimulación como un conjunto de acciones que le permiten al niño/a fortalecer sus habilidades físicas, mentales y psicosociales de forma repetitiva, continua y sistematizada, ya que le brindan experiencias desde el nacimiento que le sirven para desarrollar el potencial intelectual al máximo (Rivas, 2005).

Si dicha estimulación se comienza a temprana edad, esta se vería reflejada en capacidades y destrezas posteriores. Estudios dan cuenta de que la estimulación en el hogar ayuda a impulsar procesos mentales, potenciando funciones sociales, motrices, lingüísticas y cognitivas (Miño et al., 2019). Sin embargo, es menester destacar que el contexto cercano y cotidiano del niño tiende a generar modificaciones en las funciones cognitivas desde sus primeros años de vida (Gago Galvagno et al., 2019; 2020).

En relación con esto, Gago Galvagno y Elgier (2020) encontraron que los infantes que pertenecían a hogares con menores niveles de hacinamiento y con cuidadores con mayor nivel educativo generaban más interacciones triádicas durante sesiones de juego libre con los cuidadores primarios. A su vez, otras investigaciones encontraron que el tipo de vivienda, el ingreso económico de la familia y el uso de libros entre infante y cuidador se asociaron de forma positiva con la cantidad de gestos diádicos y triádicos medidos mediante sesiones de juego libre y reportes parentales (Abels & Hutman, 2015; Betancourt et al., 2015). También se han encontrado asociaciones negativas entre el uso de los medios electrónicos (TV, computadora, celular y tablet) y el desarrollo comunicacional diádico y triádico temprano (Duch et al., 2013; Reed et al., 2017), aunque estos resultados son a veces contradictorios, dado que, en algunos estudios, se observaron efectos positivos por parte del uso de estos dispositivos en el desarrollo lingüístico (Krcmar, 2014; Sims & Colugna, 2013). Cabe aclarar aquí la importancia del adulto como mediador de la actividad que realiza el infante, lo que puede moderar las asociaciones negativas ya detalladas (Krcmar, 2014; Roseberry et al., 2014).

El contexto del SARS-CoV-2 estableció en Argentina la obligatoriedad del ASPO, que ha generado que los grupos familiares convivientes pasen una mayor cantidad de tiempo juntos (Serrano-Martinez, 2020). En estas circunstancias, sería importante que los integrantes de la familia brinden los cuidados necesarios para los niños/as (Merino-Navarro & Periánez, 2020). Por otro lado, se modificaron las rutinas, las relaciones y los modos de vida de la población ya que, una vez declarada la pandemia, muchos estados y gobiernos locales emitieron órdenes para permanecer en el hogar, lo que obligaba a las personas a dejar sus hogares únicamente para desarrollar actividades como la compra de alimentos, la atención médica y el trabajo esencial (Mervosh & Lee, 2020). Si bien estas medidas fueron fundamentales para mitigar las infecciones y la mortalidad (CDC COVID-19 Response Team, 2020), tales disposiciones generaron diversas consecuencias en la población.

A partir del SARS-CoV-2, resulta de gran importancia estudiar la estimulación en el hogar (e.g., cuántos libros y juguetes tiene el niño, con qué frecuencia se le lee, se juega, se le canta, se le narra cuentos al niño) (UNICEF, 2020), lo que podría ayudar a comprender las vivencias de los niños, especialmente en países de ingresos bajos y medios, y a sugerir posibles áreas de intervención. Asimismo, la estimulación en el hogar y la atención conjunta infantil son variables importantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional, y cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, mayor será el desarrollo y el aprendizaje del niño (Martinez, 2010; OMS, 2009). Sin embargo, en la actualidad, no se encuentran estudios que analicen la asociación entre estas variables durante el período de cuarentena. Los resultados podrían brindar posibilidades de generar nuevas intervenciones que promuevan una adecuada estimulación para los niños y para sus habilidades de comunicación teniendo en cuenta las particularidades del contexto de SARS-CoV-2.

El objetivo de la investigación fue: a) Describir la estimulación en el hogar y la habilidad de atención conjunta durante el contexto de pandemia y b) Asociar la estimulación en el hogar y la atención conjunta en infantes. Se espera encontrar que a mayor estimulación (i.e, uso de dispositivos tecnológicos, libros y características del hogar) en la familia se observen mayores habilidades de atención conjunta en los cuidadores primarios.

MÉTODO

Participantes

Los participantes fueron 55 cuidadores primarios/as de niños/as de entre 9 meses y 3 años (M = 1.63, DE = 0.8, masculino n = 24) procedentes de Argentina. En relación con los cuidadores primarios, estos tenían entre 24 y 48 años (M = 33.1, DE = 5.2, varones n =10) y el 81.9% era mujer. Asimismo, el 23.6% de los cuidadores primarios (n =13 familias) refiere tener al menos una necesidad básica insatisfecha. Así, el 21.8% de los adultos encuestados manifestó recibir apoyo del gobierno (Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asistencia económica a personas inscriptas en las categorías A o B del Monotributo, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, entre otros, como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP).

Materiales

Sociodemográfico ad hoc

Se administraron un total de 29 ítems, dentro de los cuales se recabó información acerca de las edades y el género (del cuidador y del infante), el tipo de relación que tienen (madre-hijo, tío-sobrino, etc.), ciudad donde viven, nivel educativo (del 1 al 10, comprendiendo nivel primario, secundario, terciario, universitario y posgrado en sus dimensiones: incompleto y completo) y tipo de trabajo del cuidador (desempleado, ama/o de casa, independiente, en relación de dependencia). También se indagó si en los últimos meses los ingresos del hogar alcanzaron para cubrir las necesidades básicas de salud (médico/remedios), de alimentos (3-4 comidas diarias) y de ropa (reposición), lo que arrojó presencia de NBI (necesidades básicas insatisfechas) o NBS (necesidades básicas satisfechas). A su vez, se consultó si el cuidador recibe algún tipo de apoyo subsidiario del gobierno (incluyendo la AUH, la AUE, los programas de apoyo ante el contexto por COVID-19 (IFE, ATP), brindando subsidios a personas inscriptas en las categorías A o B del Monotributo, monotributistas sociales y en relación de dependencia como también así a trabajadores de casas particulares.

En cuanto al domicilio donde realizaron la cuarentena, se consultó en qué tipo de vivienda habita (casa, departamento, hotel, rancho o casilla, calle, otro), si poseen espacio físico suficiente para el juego, si cuentan con acceso a patio, balcón o jardín, la cantidad de niños en el hogar, si realizan salidas recreativas con los infantes (Artículo 8°, Decreto N° 408/20) y, en el caso que sí, cuántas veces por semana las realizan. También se indagó con qué frecuencia tienen contacto (virtual o presencial) con otros familiares y personas significativas, utilizando una escala de tipo Likert con las siguientes posibilidades de respuesta: 1 = Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = A veces; 4 = Casi siempre; 5 = Siempre. Se preguntó si conviven con una persona de riesgo y si, dado el contexto de pandemia, el cuidador sería una persona de riesgo. Por último, se consultó si el infante fue o no amamantado y hasta qué edad, si nació antes de los nueve meses y si el cuidador realiza terapia psicológica. Para exclusión de la muestra se realizaron las siguientes preguntas: “¿Recibió algún golpe en la cabeza o tuvo pérdida de conocimiento?”; “¿Estuvo internado o toma medicamentos?” y, “¿cuáles?”; “¿Consume psicofármacos?”; “En los últimos meses, ¿fue víctima de una situación estresante? (mudanza, robo, separación); si la respuesta es sí, ¿cuánto hace?”.

Escala de Atención Conjunta (Wetherby & Prizant, 2002)

Dicha escala de reporte parental forma parte del instrumento de Comunicación y Comportamiento Simbólico de Wetherby y Prizant (2002). Está compuesta por cuatro ítems: “Cuando miras y señalas un juguete al otro lado de la habitación, ¿el niño/a lo mira?”; “¿El niño/a trata de hacerte notar objetos interesantes, solo para mirarlos (no para hacer algo con ellos)?”; “¿El niño/a te muestra objetos sin dártelos?”; “¿El niño/a señala los objetos?”. Esta escala evalúa la frecuencia de determinados comportamientos del niño/a asociados a la atención conjunta mediante una escala tipo Likert (1 = Aún no; 2 = A veces; 3 = Casi siempre ), que arroja un puntaje mínimo de 4 y máximo de 12 puntos. Presentó una confiabilidad en alfa de Cronbach de .75 versión de la escala original en inglés (Farrant & Zubrick, 2012) y de .80 para la muestra del presente estudio.

Cuestionario de estimulación en el hogar (ad hoc)

Se compone de un total de 25 ítems. Se indagó acerca de cuántas horas por día utiliza el niño/a la TV, la computadora, el celular, la tablet e Internet; las opciones de respuesta Likert son: 1 = No poseo ; 2 = Poseo pero no utilizo; 3 = Menos de 2 horas; 4 = Entre 2 y 4 horas; 5 = Más de 4 horas. Además, se indagó si el cuidador comparte con el infante la TV, la computadora, el celular, la tablet e Internet, con las opciones 1 = Si ; 2 = No ; 3 = A veces . También, se preguntó qué tipo de contenido consume mayormente el infante por Internet (educación, entretenimiento, música, otro) y mediante libros (educación, entretenimiento, dibujos, otro). En relación con los libros, se consultó cuántos hay en el hogar (1 = Menos de 10; 2 = Entre 10 y 50; 3 = Entre 50 y 100; 4 = Más de 100). Por último, indagamos sobre cuántas veces por semana le leen un libro al niño/a (1 = Nunca; 2 = 1 o 2 veces por semana; 3 = 3 o 4 veces por semana ; 4 = 5 o más veces por semana) .

Por otro lado, se preguntó si al momento de la evaluación el infante tenía clases virtuales de una institución educativa (Si/No) y, en caso de que la respuesta haya sido afirmativa, hubo que especificar si realiza videollamadas con sus maestros/as, si le envían material de forma virtual o ambas. Además, se preguntó si realizaron un cronograma de actividades diarias y si mantuvieron una rutina diaria (Si/No), la cantidad de horas diarias de sueño del infante y del cuidador, si el infante o el cuidaron presentaron dificultades para dormir (Si/No).

Por último, en relación con la actualidad, se preguntó cuántas veces por día mira, escucha o lee noticias sobre el COVID-19 (1 = Nunca ; 2 = 1 a 2 veces ; 3 = 3 a 4 veces ; 4 = 5 o más ) y con qué frecuencia busca información sobre cifras/novedades relacionadas con la pandemia (1 = Nunca ; 2 = 1 a 2 veces ; 3 = 3 a 4 veces ; 4 = 5 o más ).

Procedimiento

La presente investigación posee un diseño cuantitativo, no-experimental, con alcance descriptivo y asociativo, y de corte transversal.

Debido a la dificultad de acceso a la población, el muestreo fue no probabilístico, intencional y por bola de nieve. Los participantes debían prestar su consentimiento informado para participar del estudio. A su vez, se siguieron criterios estrictos para la selección de la muestra: español como idioma nativo, sin historial de trastornos del desarrollo ni antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica, sin antecedentes de lesiones, convulsiones, enfermedades neurológicas o abuso de sustancias por parte de la madre. Se excluyeron 11 participantes debido a que los infantes eran prematuros.

Para la recolección de datos, se utilizó un Formulario de Google y la difusión se realizó por las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. Luego de aceptar participar mediante el consentimiento informado, se presentaron los cuestionarios en el mismo orden para todos los participantes: primero el sociodemográfico, seguido por el de estimulación en el hogar y, finalmente, el de atención conjunta. El tiempo necesario para completarlos fue de 10 minutos aproximadamente.

Análisis de datos

Se empleó el software SPSS en su versión 25. Se realizó un preprocesamiento de los datos para descartar posibles outliers. Debido a que la asimetría y curtosis para todas las variables se encontraba entre -2 y 2 (West et al., 1995) y que la muestra fue mayor a 30 sujetos, cumpliéndose los supuestos del teorema central del límite (Kwak & Kim, 2017), se decidió trabajar con estadísticos paramétricos. Primero, se analizaron las frecuencias y tendencias centrales de las principales variables evaluadas. Luego, se empleó el estadístico r de Pearson para evaluar la asociación entre variables y se realizó una correlación parcial controlando los efectos de la edad del cuidador primario. En tercer lugar, se realizaron las pruebas de comparación U de Mann Whitney y H de Kruskal Wallis. El valor de a fue de .05. Finalmente, al encontrarse asociaciones entre la atención conjunta y la lectura compartida y la cantidad de meses sin empleo (desempleo del cuidador primario), se realizó una regresión lineal múltiple por bloques, controlando la variable edad del niño/a. A partir de este análisis, se examinó si la lectura compartida entre el cuidador y el/la niño/a, y el desempleo del cuidador predecían las habilidades de atención compartida en los infantes.

RESULTADOS

Estadísticas descriptivas

Estimulación en el hogar de cuidadores primarios e infantes

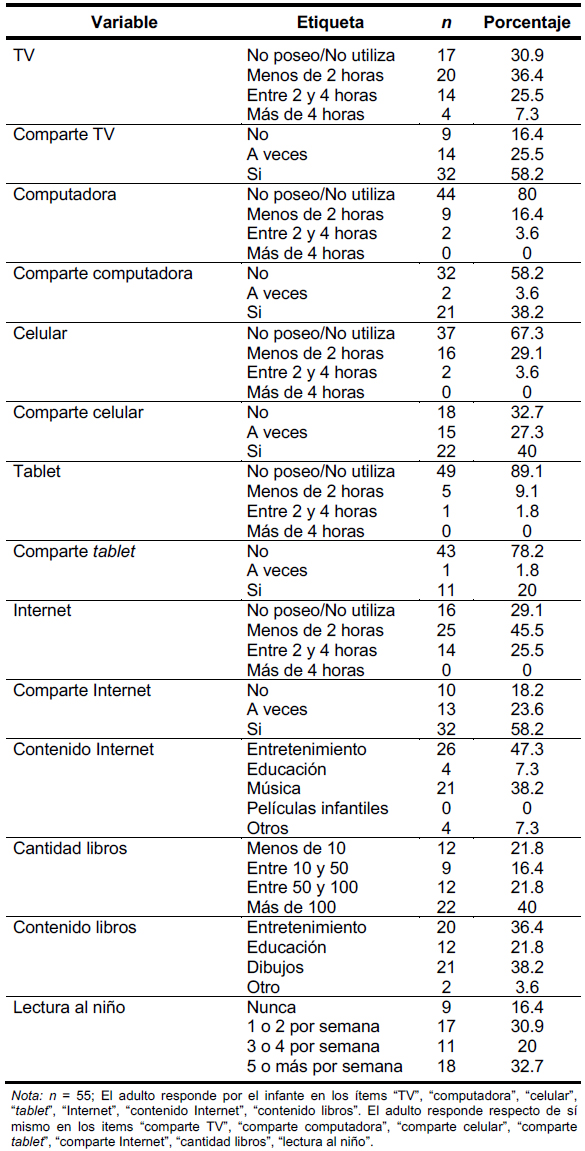

En relación con las variables de estimulación en el hogar, el dispositivo más utilizado por infantes es la TV; solo el 30% indicó que no la utilizaba. En este sentido, se encontró que más de la mitad de la muestra de cuidadores comparte el uso de la televisión con el infante. El medio tecnológico menos utilizado por los infantes es la tablet : solo seis cuidadores indicaron que la utilizan y solo uno respondió que lo hace de dos a cuatro horas diarias. Por otra parte, casi la totalidad de los niños/as utiliza Internet y, en la mayoría de los casos, lo hace menos de dos horas por día. A su vez, el uso de Internet del niño se corresponde con el uso de Internet compartido. Teniendo en cuenta que si bien el infante no utiliza individualmente los dispositivos electrónicos, sí son compartidos con el adulto (informado a través de “comparte celular”, “comparte Internet”, “comparte TV”).

En cuanto a los libros en el hogar, se observa que la cantidad más reportada por los cuidadores es más de 100 libros y predominan los de contenido de entretenimiento y dibujos. La mayoría de los cuidadores le lee a los infantes; hay una variación en cuanto a la cantidad de veces a la semana y la tendencia mayoritaria es de 5 veces o más por semana. Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Variables sociodemográficas y atención conjunta

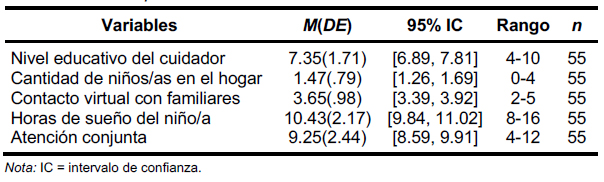

El nivel educativo de cuidadores se mide mediante una escala del 1 al 10. De esta forma, el promedio de los cuidadores corresponde a terciario completo/universitario incompleto, M(DE) = 7.35(1.71). En relación con la cantidad de niños/as en el hogar, la media fue 1.47 con un rango de 0 a 4 niños en el hogar. Asimismo, casi siempre se mantuvo contacto virtual con los familiares. Por otra parte, se registró que la media de horas de sueño de los niños/as fue de aproximadamente 10 horas al día.

En lo que refiere a la atención conjunta, la media se encuentra más cerca del puntaje máximo, por lo que se interpreta que los infantes de la muestra presentan la mayoría de las conductas de la atención conjunta. Se resumen los hallazgos en la Tabla 2.

Asociaciones

Debido a que la edad del niño/a correlacionó positivamente con la atención conjunta (p < .001, r = .54), con la frecuencia de contacto virtual con otros familiares (p = .045, r = .26) y con la frecuencia de uso de la TV (p = .007, r = .34), se procedió a realizar correlaciones parciales controlando la edad del infante.

No se han encontrado asociaciones significativas entre la atención conjunta y el nivel educativo del cuidador, como tampoco así con la edad del adulto (p > .05). Asimismo, no se han hallado diferencias significativas en la atención conjunta según el género del infante y del cuidador primario (p > .05).

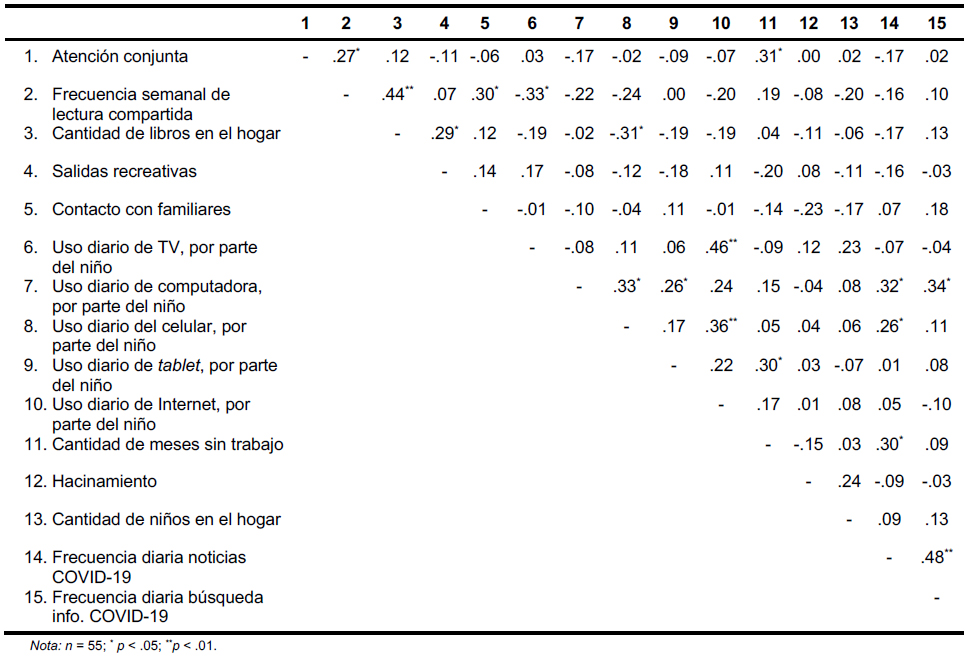

La lectura compartida (“¿Cuántas veces por semana le leen un libro al niño/a?”) entre infante y cuidador primario correlacionó positivamente con atención conjunta (r = .27), con cantidad de libros en el hogar (r = .44), con un aumento en el contacto con familiares (r = .30) y, a su vez, con mayor lectura compartida y menor uso diario de la TV (r = -.33)

Por otro lado, la habilidad de atención conjunta se asoció con la cantidad de meses que el cuidador primario ha estado sin trabajar (r = .31). Asimismo, la cantidad de libros en el hogar se asoció positivamente con las salidas recreativas del niño/a (r = .29) y negativamente con el uso del celular (r = -.31).

En cuanto a los dispositivos electrónicos, cuanto mayor era el uso de la TV mayor fue el consumo de contenidos en Internet (r = .46) y, ante un incremento del uso de la computadora, el niño presentó un aumento en el uso del celular (r = .33) y la tablet (r = .26) y la frecuencia con la que mira, escucha o lee noticias sobre el COVID-19 (r = .32). Esta ultima también se asoció con el uso del celular por parte del niño/a (r = .26).

Cuanto mayor era la cantidad de meses que sus padres habían pasado sin trabajar (r = .30) y cuantas más noticias sobre el COVID-19 consumían los adultos (r = .30), los niños presentaron un mayor uso de la tablet. Los resultados se resumen en la Tabla 3.

Finalmente, no se han encontrado relaciones significativas entre la atención conjunta y la frecuencia de actividades recreativas (p = .163) ni con los meses de amamantamiento de la madre al infante p = .298).

Comparaciones en atención conjunta según variables sociodemográficas

Según tipo de trabajo del cuidador

Se hallaron diferencias significativas de atención conjunta en función de la situación laboral (H = 7.87, p = .046, n2H = .25). Quienes se encuentran desempleados/as evidencian puntuaciones más altas (Mdn = 12) que quienes trabajan como ama/o de casa (Mdn = 10.5), en relación de dependencia (Mdn = 10) y de manera independiente (Mdn = 8.5).

Según tipo de vivienda

Se han hallado diferencias significativas (U = 233.00, p < .011, r = .32) dado que se encontró una mayor atención conjunta en quienes viven en una

casa (Mdn = 11) en comparación con quienes habitan en un departamento (Mdn = 7.5).

Por último, no se hallaron diferencias significativas de la atención conjunta en función del parentesco con el infante (p = .602), las necesidades básicas satisfechas (p = .920), la frecuencia de actividades recreativas (p = .061), la convivencia con un individuo de riesgo (p = .392) y el acceso a espacios físicos para la recreación/juego (p = .154).

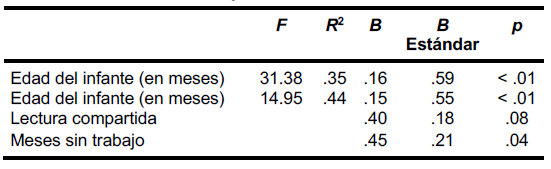

Predicción de la atención conjunta

Se realizó una regresión lineal entre atención conjunta (variable dependiente) y las dos variables principales con las que se ha encontrado asociación (variables independientes), tales como (1) lectura compartida (“¿Cuántas veces por semana le leen un libro al niño/a?”) y (2) cantidad de meses sin trabajo. A través del análisis realizado (Tabla 4), se evidencia que el modelo explica 45% de la varianza, por lo que los meses sin trabajo (F = 14.95, p = .04, R2 = .44.) predijeron de forma positiva las conductas de atención conjunta reportadas por los cuidadores primarios y, a su vez, se encontró una tendencia por parte de la lectura compartida (F =14.95, p = .08, R2 = .44).

DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue, en primer lugar, describir la estimulación en el hogar y la habilidad de atención conjunta durante el contexto de pandemia y, en segundo lugar, estudiar la asociación entre ambas variables y sus dimensiones en cuidadores primarios de niños/as de entre 0 y 3 años. Se encontró que la TV fue el dispositivo más utilizado por los infantes y, a su vez, los adultos acompañaban en su mayoría el uso de la TV, el celular, Internet y libros. A su vez, los participantes reportaron niveles de atención conjunta altos y se encontraron asociaciones positivas entre esta variable, la lectura compartida y la cantidad de meses de desempleo del cuidador. Por otro lado, se halló que una mayor cantidad de libros en el hogar se asoció positivamente con las salidas recreativas con el niño/a y negativamente con el uso del celular. En este sentido, cuanto mayor fue el uso del celular por parte del niño/a, hubo un mayor consumo de noticias asociadas al COVID-19 por parte del cuidador.

Con respecto al primer resultado descriptivo, este va de la mano con investigaciones previas que demuestran que la TV es el dispositivo más utilizado antes de los 3 años de edad, debido a que no requiere un uso activo por parte del infante (Duch et al., 2013; Reed et al., 2017). Es necesario remarcar que la cantidad de tiempo que esta muestra de infantes utilizaba este dispositivo electrónico supera a lo recomendado por diversas asociaciones de pediatría (American Academy of Pediatrics, 2016; Sociedade Brasileira de Pediatría, 2016), que afirmaron que en este rango etario el uso debiera ser nulo. Dado que solo el 30% de la muestra no utilizaba la TV, la cantidad de horas diarias que esta muestra pasa expuesta a este dispositivo podría deberse a que los adultos lo utilizan solo como un medio para regular los comportamientos de los infantes y calmarlos, tal como otros estudios indicaron (Gago Galvagno et al., 2020; Supanitayanon et al., 2020). En dicha línea, ante una mayor cantidad de meses sin empleo por parte del cuidador, se observó un aumento en el infante del uso de la tablet por parte del infante, lo que puede interpretarse desde la necesidad de regular la conducta del niño / a ante el tiempo compartido en el hogar. Sin embargo, el uso de todos los dispositivos mostró en su mayoría un acompañamiento por parte del adulto (especialmente en cuanto a la TV y al celular). Esto podría involucrar al infante en la actividad, potenciando su desarrollo cognitivo (Kostyrka-Allchorne et al., 2017; Rosemberg et al., 2020).

En cuanto a los comportamientos de atención conjunta, se encontró que en general estos estaban cercanos al puntaje máximo. Esto podría deberse a que, en el período de ASPO, los cuidadores podrían tener más cantidad de tiempo para interactuar con sus infantes en sesiones de juego o lectura compartida. En este sentido, ante mayor cantidad de meses sin trabajo por parte del cuidador primario, se halló un incremento en la atención conjunta, con el desempleo como única variable predictora de las habilidades de coordinación entre adulto y niño/a. Si bien durante el contexto de COVID-19 se han reportado diversas consecuencias en la salud mental de las familias, también se han registrado oportunidades para reforzar los vínculos y encontrar nuevas actividades recreativas (Evans et al. 2020), lo que podría favorecer el intercambio entre el cuidador y el infante promoviendo una mayor atención conjunta.

En relación con lo anterior, otro factor asociado al aumento de la atención conjunta fue la lectura compartida. Estos resultados se darían ya que el adulto promovería la cantidad de inicio y respuesta a los gestos utilizando un objeto mediador para andamiar las conductas del infante (Krcmar, 2014). En esta línea, investigaciones previas muestran cómo las interacciones entre un adulto y un infante, mediadas por un libro u otros dispositivos, generan mayores niveles de intercambios verbales y gestuales en la interacción (Krcmar, 2014; Roseberry et al., 2014). Esto demuestra y refuerza los resultados previos que exploran los beneficios en la lectura compartida no solo para los infantes, sino también para los cuidadores (Albarran & Reich, 2014). Por el contrario, el uso compartido de algunos dispositivos (i.e, uso de Internet a través de videos, música, películas) no se asoció con mayores niveles de atención conjunta.

En tercer lugar, se encontró que una mayor presencia de libros sería favorable para la frecuencia de lectura compartida, el incremento de salidas recreativas con el niño/a y un mayor contacto virtual de los cuidadores. En relación con esto, se debe considerar que el promedio del nivel educativo de los cuidadores es universitario, que predomina una cantidad elevada de libros en los hogares (la mayoría tenía 100 libros o más) y que los cuidadores comparten la lectura mayormente entre 5 y más veces por semana. Sin embargo, otra parte de la muestra no posee una cantidad de libros tan elevada (el 21.8% tiene menos de 10 libros, el 16.4% tiene ente 10 y 50 libros, el 21.8% tiene entre 50 y 100 libros); ello es consistente con el hecho de que un cuarto de la muestra no presentara todas sus necesidades básicas satisfechas.

Por su parte, se podría interpretar que aquellos adultos con un mayor nivel educativo y mayores recursos materiales (por ejemplo, libros) presentan mayor sensibilidad y responsividad ante las necesidades del infante (Clerici et al., 2020; Sapotichne, 2012), lo que explicaría la disponibilidad para compartir espacios de entretenimiento con el niño/a, ya que un mayor apoyo social percibido se relaciona con menores niveles de estrés y con una mayor disposición a una crianza positiva (Clerici et al., 2020; Coan et al., 2017; Jorge & González, 2017).

Asimismo, se ha hallado en este estudio que ante mayor presencia de libros en el hogar hay un menor uso del celular por parte del infante, y cuantos más momentos el adulto y niño/a pasen leyendo juntos menor será el uso de la TV. Por otro lado, cuanto mayor fue el uso de la tablet y del celular por parte del niño mayor fue la cantidad de veces en que el adulto mira, escucha o lee noticias sobre el COVID-19, ya que estos dispositivos funcionan como una fuente de información para los cuidadores primarios. En este sentido, no sería recomendable el consumo de noticias sobre el COVID-19 por estar asociado a mayores niveles de ansiedad y depresión (Masip et al., 2020). A partir de los resultados obtenidos, garantizar recursos tales como la presencia de libros en los contextos de crianza y promover la lectura entre cuidadores e infantes sería favorable para disminuir el consumo de noticias por COVID-19 y el uso de algunos dispositivos.

A pesar de los resultados hallados, es necesario remarcar una serie de limitaciones en el presente estudio. Por un lado, debido a la dificultad de acceso a esta muestra, la misma fue pequeña, de corte transversal, y fue recabada mediante un muestreo no probabilístico, lo que dificulta la generalización de los resultados. Además, los instrumentos consisten en reportes parentales relevados mediante Google Forms, lo que podría sesgar los resultados. Por otra parte, no se incluyeron mediciones autoreportadas de estrés ya que no era el objetivo del presente estudio. Por lo tanto, sería relevante realizar aportes en relación con la habilidad de atención conjunta y la estimulación en el hogar en las familias durante el contexto por COVID-19.

Para futuras investigaciones se debería aumentar el tamaño muestral, realizar un estudio de tipo longitudinal para observar las trayectorias de desarrollo y utilizar un muestreo probabilístico que abarque diferentes provincias del país. A su vez, se podrían implementar medidas directas comportamentales de atención conjunta mediante videos grabados por los propios cuidadores en sesiones de juego libre, de modo de refinar las mediciones y tener otro tipo de medidas que puedan corroborar y profundizar los datos obtenidos. Esto con el fin de generar intervenciones que fomenten el uso de dispositivos compartidos entre infantes y cuidadores con el fin de promover sus habilidades tempranas de atención conjunta en un contexto tan complejo como el de la cuarentena derivada del COVID-19.