INTRODUCCIÓN

La ecuación gravitacional es la expresión analítica de un modelo que explica el intercambio comercial entre países, zonas o regiones económicas, ampliamente empleado en la economía internacional aplicada debido a su buen desempeño econométrico. Pese a esta gran popularidad, los fundamentos conceptuales de la ecuación gravitacional fueron explicitados, relativamente, hace poco tiempo atrás.

Como un correlato de la Ley Física de Gravitación Universal, la ecuación gravitacional postula que el intercambio comercial entre dos países resulta proporcional a la proximidad existente entre los mismos y a los tamaños de sus respectivos mercados. Así, el comercio entre dos países resulta de la conjunción de un grupo de factores de atracción y de repulsión.

De acuerdo con Bergstrand y Egger (2013), el término “ecuación gravitacional” puede ser atribuido a la Escuela de Física Social de la Universidad de Princeton, una de las instituciones responsables del desarrollo de la literatura de la interacción espacial, durante la segunda posguerra (Olsen, 1971; citado en Bergstrand & Egger, 2013). Estos autores postulan que la historia de la aplicación de modelo gravitacional al campo de la economía internacional puede ser dividida en tres períodos. El primero es el que recoge los antecedentes de Ravenstein y Tinbergen, investigadores pioneros en el estudio de los flujos migratorios y los flujos comerciales entre países, respectivamente (Ravenstein, 1885 y Tinbergen, 1962, citado en Yotov et al., 2016).

El segundo período inicia tras la contribución econométrica de Tinbergen (1962), quien popularizó el uso de la ecuación gravitacional para explicar los patrones de los flujos comerciales agregados entre países y los efectos que, en los mismos, generan los denominados “impedimentos comerciales discriminatorios”. Estos aportes focalizaban en analizar los volúmenes del comercio, por lo que no encuadraban en la corriente principal de pensamiento de la economía internacional de aquel entonces.

Entre las posteriores extensiones al trabajo de Tinbergen, destaca la de Linnemann (1967), la que enfatizó la relevancia de los flujos comerciales nulos y los problemas econométricos vinculados a dicha característica, como la heteroscedasticidad de los datos, para los que se hallaron soluciones metodológicas casi treinta años después. El concepto de centro económico del país y la primera propuesta de tabulación de medidas de distancia entre países fueron otros aportes del autor, quien además contribuyó con la identificación del fenómeno de la integración económica como fuente de creación y desvíos de comercio. Este tópico fue retomado posteriormente por Aitken (1973) y Sapir (1981), quienes reportaron efectos significativos, tanto en sentido económico como estadístico, generados por la existencia de acuerdos comerciales entre países.

A partir de entonces, la ecuación gravitacional fue empleada para modelar los efectos que, en los flujos comerciales, generan diversas variables económicas, políticas, culturales y sociales; como la inmigración, la variabilidad del tipo de cambio, la creación de zonas de libre comercio, mercados comunes y uniones aduaneras; la gestación de alianzas militares, el surgimiento de conflictos políticos y el establecimiento de regulaciones laborales, entre otras.

Un tercer período en la historia de la aplicación del modelo gravitacional inicia cuando Anderson (1979) explicita sus microfundamentos bajo supuestos particulares —diferenciación de productos por lugar de origen y gasto con elasticidad de sustitución constante—, que luego fueron asumidos por default por una incontable cantidad de trabajos aplicados. Este aporte fue el que habilitó la incorporación del modelo gravitacional en la mainstream de la economía internacional y, a partir de entonces, su aplicabilidad en los análisis de política económica.

Esto fue posible gracias a las salientes contribuciones teóricas de inicios de los años 2000. Casi en simultáneo, Eaton y Kortum (2002) y Anderson y van Wincoop (2003) aportaron a la literatura los fundamentos teóricos necesarios para la derivación conceptual de la ecuación gravitacional desde dos enfoques diferentes. Los primeros, a partir de un enfoque de oferta, asumiendo una estructura ricardiana con bienes intermedios; los segundos, desde un enfoque de demanda.

Por su parte, Arkolakis et al. (2012) realizaron otro aporte trascendental, al corroborar que una gran clase de modelos gravitacionales producen ecuaciones isomórficas, independientemente de los microfundamentos empleados en su derivación. Costinot y Rodríguez-Clare (2013) ahondaron en este análisis, al verificar que diferentes conjuntos de microfundamentos producen modelos que comparten las mismas predicciones, en el nivel macroeconómico del análisis, respecto de la estructura de los flujos comerciales bilaterales, la que se reconoce como una función que depende de los costos vinculados al comercio. No obstante, distintos modelos arriban a diferentes predicciones acerca de la magnitud de las ganancias que genera el comercio, al estar vinculados a diferentes situaciones de equilibrio en autarquía.

I. DEFINICIONES DE LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL

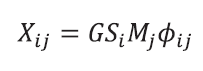

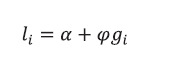

Head y Mayer (2014) plantean la existencia de tres posibles definiciones de la ecuación gravitacional. La primera es la de la ecuación general, que comprende al conjunto de modelos que producen ecuaciones gravitacionales de la forma

donde Xij

es el flujo de exportaciones desde el origen i al destino j; Sj

representa las capacidades del país exportador i como abastecedor del destino j y Mj

captura todas las características de j que estimulan las importaciones desde el origen i. La accesibilidad del exportador i respecto del país j está capturada por

La definición (1) tiene dos rasgos importantes. El primero, es que todos los términos entran en la ecuación en forma multiplicativa. Esto se deriva de la analogía con la ecuación gravitacional física, pero, como sostienen Head y Mayer (2014), esta forma funcional no resulta necesaria, a los fines de la estimación. El segundo rasgo es que la definición requiere que los efectos que terceros países puedan producir en la relación bilateral entre el origen i y el destino j, deban ser mediados mediante términos multilaterales.

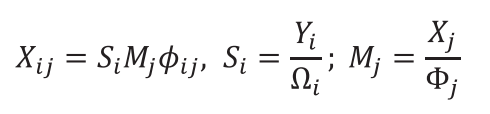

Si se establecen una serie de condiciones adicionales, los términos inherentes al exportador y al importador de la ecuación (1) pueden ser expresados como funciones de variables observables, dando a lugar a la segunda definición, la de la ecuación gravitacional estructural. Esta comprende al subconjunto de modelos gravitacionales generales, en los que el comercio bilateral queda expresado como

donde

Dado un conjunto de costos, se puede hallar la solución para los términos de resistencia multilateral; de modo que la ecuación gravitacional estructural (2) permite arribar a una aproximación más completa acerca de los impactos que en el comercio son provocados por variaciones en los costos, respecto de la aproximación a la que se puede arribar desde la ecuación gravitacional general (1).

La ecuación (2) se basa en dos condiciones importantes, vinculadas a la distribución espacial del gasto del país importador y a la condición de equilibrio del país exportador. La primera condición es que el gasto total del importador, Xj

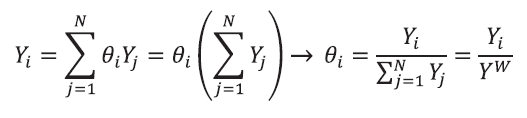

, puede ser visto como un total a repartir entre diversos proveedores. La segunda condición es que la proporción del gasto asignado por el país j a los bienes producidos por el país i, es

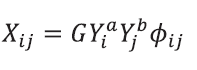

La última de las tres definiciones propuestas por Head y Mayer (2014) para la ecuación gravitacional, es la denominada naive:

Esta definición resulta útil en términos pedagógicos, porque contiene la intuición de que el comercio bilateral resulta proporcional al producto del tamaño de los países. Constituye, a la vez, una definición más general y más restrictiva, pues impone que

II. LOS FACTORES EXPLICATIVOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL EN LAS APLICACIONES EMPÍRICAS DE LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL

La literatura sobre aplicaciones empíricas de la ecuación gravitacional es verdaderamente prolífica. Han sido formulados centenares de modelos que incluyen variables que procuran captar fenómenos que favorecen el comercio, así como las representativas de los costos implicados en el intercambio. Existen numerosos surveys de trabajos aplicados, así como en handbooks para guiar la labor de los investigadores que dan sus primeros pasos en el tema.

Básicamente, los flujos comerciales bilaterales son explicados por factores que pueden agruparse en esas dos categorías. Por una parte, existen factores de proximidad, que generan atracción comercial, es decir, que estimulan o favorecen el intercambio. Entre ellos, se encuentran el idioma, la adyacencia, la contigüidad o existencia de fronteras compartidas, los lazos coloniales, el hecho de que algún socio comercial sea un estado insular y la pertenencia a acuerdos comerciales regionales o preferenciales.

Por otra parte, se encuentran los factores de repulsión, es decir, aquellos que generan fricciones, impedimentos u obstáculos al comercio y, en consecuencia, aproximan a los costos al comercio. En primer término, la distancia geográfica, pero, también, otras manifestaciones de lejanía en términos culturales, sociales, institucionales o regulatorios (De Benedictis y Taglioni, 2011). Seguidamente, los costos de transporte, la disponibilidad de infraestructuras portuarias y/o aeroportuarias y las medidas de política comercial —arancelarias y no arancelarias—, que operan como impedimentos al intercambio aun ante la ausencia de obstáculos naturales para comerciar.

Con relación al transporte, el modelo de costos más habitualmente empleado es el de “iceberg costs”, que vincula linealmente los costos de transporte con la distancia, asumiendo que se pagan los costos del volumen que efectivamente arriba a destino. En efecto, para vender una unidad de un bien en un país j, las firmas del país i deben enviar

En particular, la literatura da cuenta de la existencia de una frondosa discusión referida a las fricciones que, en el comercio, genera la distancia física o geográfica. Uno de los tópicos abordados es el efecto de la distancia en términos de costos: se ha argumentado si dicho efecto representa el costo de movilizar bienes o información entre países (Hummels, 1999). Para algunos investigadores, la globalización debió haber disminuido la importancia de la distancia geográfica en las estimaciones gravitacionales, básicamente debido al efecto de los avances tecnológicos, que han contribuido a la reducción de los costos vinculados a la lejanía relativa entre países.

A este tópico de investigación se lo conoce como “distance puzzle”. Diversas contribuciones han corroborado la persistencia del impacto negativo de la distancia en los flujos comerciales aun en la era de la globalización: Anderson y van Wincoop (2004), Buch et al. (2004), Brun et al. (2005), Carrère y Schiff (2005), Disdier y Head (2008), Boulhol y de Serres (2010), Larch et al. (2016), Anderson y Yotov (2020).

En particular, Buch et al. (2004) expresan que si las reducciones de costos vinculadas al proceso de globalización resultasen proporcionales para todos los países, no deberían observarse cambios en el impacto estimado para la distancia en la ecuación gravitacional, aun cuando el intercambio comercial pudiera resultar mayor, derivado, justamente, por el efecto de los menores costos.

Respecto de este tópico, Disdier y Head (2008) efectuaron un metaanálisis para más de un centenar de trabajos. Controlando por las diferencias metodológicas observadas, concluyeron que el impacto negativo de la distancia en los flujos comerciales continúa siendo persistentemente elevado.

Este resultado motivó el desarrollo de novedosas consideraciones metodológicas en las aplicaciones gravitacionales. Yotov (2012) postuló que, como la ecuación gravitacional estructural solo identifica costos relativos, no es posible hallar una solución para el efecto de la distancia en estudios que solo emplean datos de comercio internacional, porque tales efectos están medidos con relación a otros costos internacionales. En consecuencia, propuso, para medir los efectos de la distancia respecto de los costos, la inclusión del comercio intrapaís, hallando evidencia a favor de la reducción de los costos internacionales con relación a los internos, en el contexto de la globalización económica. Estudios posteriores ratifican esta evidencia (Agnosteva et al., 2019; Campos et al., 2021) y rediscuten las implicancias de utilizar datos de comercio doméstico (Yotov, 2022).

III. ESPECIFICACIONES TEÓRICAS PARA LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL

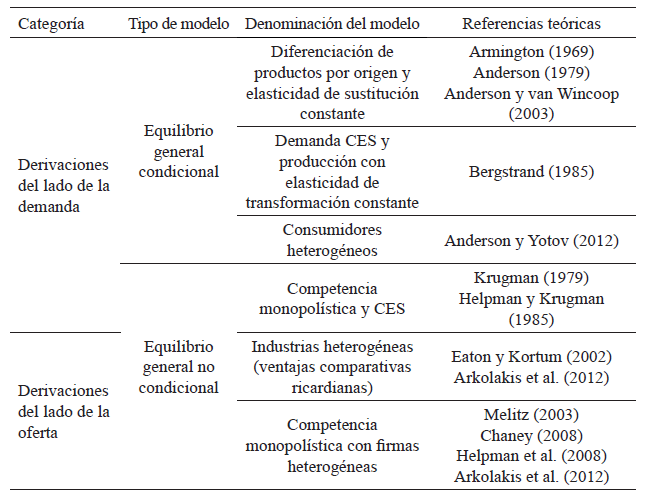

Una gran cantidad de especificaciones teóricas cumplen con los supuestos de la ecuación estructural (2) previamente presentada. Siguiendo, nuevamente, a Head y Mayer (2014), se puede proponer dos categorías o clases de especificaciones de la ecuación gravitacional, distinguiendo entre las que generan modelos basados en derivaciones desde el lado de la demanda y las que permiten formar modelos a partir de derivaciones desde el lado de la oferta. A su vez, cada tipo de especificación puede constituir un modelo de equilibrio general, de tipo condicional o no condicional. Todas las especificaciones explicitan un conjunto de factores representativos de los costos inherentes al comercio. Muchas de ellas trabajan con un único factor productivo. la tabla 1 esquematiza estas categorías existentes.

Tabla 1. Especificaciones teóricas para la ecuación gravitacional estructural

Notas:CES: Constant Elasticity of Substitution, CET: Constant Elasticity of Transformation.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Anderson (2011), Bergstrand y Egger (2013) y Head y Mayer (2014).

En los modelos de demanda, el salario es exógeno y, combinado con economías de escala o márgenes de ganancia constantes, se neutralizan los términos de la oferta. En los modelos de oferta, los supuestos distribucionales asumidos generan la eliminación de los términos de la demanda. Resulta importante consignar que la estructura de demanda, tanto para los modelos que se construyen a partir de derivaciones desde la demanda, como los que emplean derivaciones desde la oferta, implica plantear un consumidor representativo con una función de utilidad CES anidada (Costinot & Rodríguez-Clare, 2013).

A su vez, los fundamentos teóricos del modelo gravitacional pueden ser explicitados a partir de la consideración de dos tipos de modelos de equilibrio general, que se diferencian por los supuestos que asumen. El primer tipo de modelo asume la separabilidad de las decisiones de producción y consumo, de la decisión de comerciar; es decir, se postula la existencia de un proceso de decisión en dos etapas, de las cuales se puede ignorar la primera, suponiendo una cierta dotación de factores productivos que explica la producción y el consumo en cada país. Este grupo está conformado por los modelos de equilibrio general condicionales. El segundo grupo de modelos, de tipo no condicional, prescinden del supuesto de separabilidad de las decisiones de producción, consumo e intercambio.

I. Modelos condicionales

El modelo de Anderson (1979) está basado en tres supuestos. El primero afirma que cada país se especializa completamente en la producción de un solo bien, que resulta así diferenciado según su lugar de origen. Este supuesto habitualmente se denomina “supuesto Armington” (Armington, 1969) y ha sido empleado previamente a la introducción de los modelos de competencia monopolística (Krugman, 1979). El segundo supuesto postula que las preferencias de los consumidores son idénticas y homotéticas, esto es, pueden ser representadas por una función homogénea de primer grado. El tercer y último supuesto asume un mundo sin impedimentos para comerciar, por lo que los precios de los bienes se normalizan en valor unitario y los costos de transporte, aranceles y distribución, son nulos.

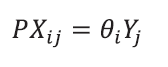

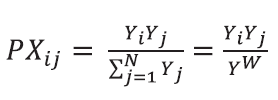

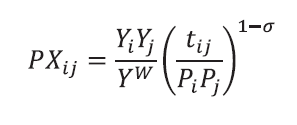

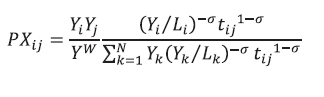

En tal contexto, el valor del flujo comercial originado en un país i y destinado a otro país j,PXij, está representado por:

donde

Sustituyendo la segunda parte de (5) en (4), se llega a la siguiente expresión de la ecuación gravitacional:

Anderson (1979) modificó la ecuación gravitacional (6), extendiéndola hacia diferentes variantes, que admiten la presencia de bienes transables y no transables, o múltiples sectores productivos. Dichas variantes incluyen fricciones o impedimientos para comerciar, asumiendo costos de transporte y aranceles positivos. Por ejemplo, si se asumen preferencias Cobb-Douglas, un único costo representado por la distancia y la existencia de bienes no transables, Anderson (1979) expresa la ecuación (6) como:

donde el último término, entre paréntesis, es una medida del tamaño económico del resto del mundo, ponderada por la distancia, que resulta representativa de los costos inherentes al intercambio comercial.

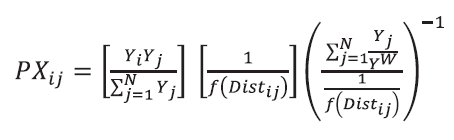

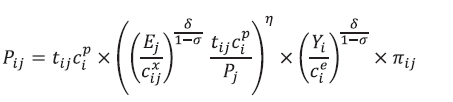

Uno de los aspectos limitantes de la ecuación (7) es que los precios se asumen unitarios, supuesto que no aplica cuando existen costos asimétricos. Bergstrand (1985) expuso refinamientos teóricos posteriores a la formulación de las ecuaciónes (6) y (7), partiendo de la derivación de una función de demanda de importaciones con utilidad CES anidada en dos etapas. Como resultado, la elasticidad de sustitución entre bienes importados es distinta a la elasticidad de sustitución entre bienes domésticos e importados. Asimismo, suponiendo que los bienes se ofrecen diferenciadamente según los requerimientos de cada mercado de destino —es decir, que no están determinados exógenamente, como ocurre bajo el supuesto Armington—, se asume que la producción del exportador i puede ser sustituible entre los posibles destinos a un costo no nulo. De esta manera, Bergstrand (1985) asigna los bienes entre mercados mediante una función de elasticidad de transformación constante, CET o y deriva la función de oferta de exportaciones de bienes desde el país i al país j. Asumiendo que resulta pequeño el flujo de comercio agregado entre i y j, respecto de otros flujos, y que las funciones CES y CET son idénticas entre países, el autor propone la siguiente ecuación gravitacional:

donde Tij es la tasa arancelaria bruta para los productos procedentes de i en el país j; Eij es el valor de la moneda de i en términos de la unidad monetaria de j; Pij es el precio del producto i en el país j y Cij es el factor cif-fob para los bienes exportados de i a j.

La característica distintiva de la ecuación gravitacional (8) es la presencia explícita de los precios, que difieren entre países debido a los costos inherentes al comercio. Si se añade el supuesto de que la CES y la CET entre bienes domésticos y externos son idénticas, los dos términos de precios en la segunda línea de la ecuación (8) adoptan valor unitario, conservando solo dos términos multilaterales de precios, uno para cada socio comercial. El término

El uso de estos índices permitieron a Bergstrand (1985) arribar a las siguientes conclusiones. Primero, los índices de precios inciden en los flujos comerciales bilaterales. Segundo, la elasticidad de sustitución entre bienes importables, σ, es superior a la unidad; mientras que la elasticidad de sustitución entre bienes domésticos e importados, μ, es inferior a la unidad. Finalmente, la elasticidad de transformación de la producción entre mercados de exportación, γ, es mayor a la elasticidad de transformación entre mercados domésticos y externos, η.

Hasta 2003, las aplicaciones empíricas citaban ambos trabajos, Anderson (1979) y Bergstrand (1985), como los fundamentos teóricos de la ecuación gravitacional, aunque aún se ignoraba el rol de los términos multilaterales de precios, también llamados términos de resistencia multilateral.

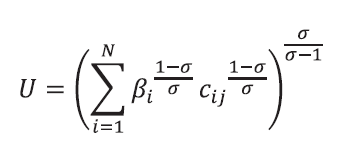

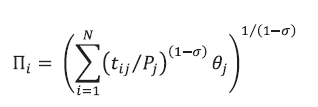

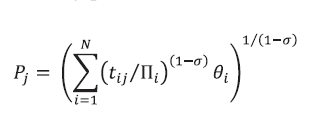

Anderson y van Wincoop (2003) mejoraron los fundamentos teóricos de los modelos de equilibrio general condicionales, empleando un sistema de ecuaciones que admite, en la estimación, la endogeneidad de los precios. El punto de partida de esta contribución es el supuesto de la función de utilidad CES, preferencias homotéticas e iguales entre países, con elasticidad de sustitución entre variedades σ >1:

donde

Las diferencias de precios entre mercados de exportación están determinadas por los costos, de manera que si pi

es el precio del exportador i y

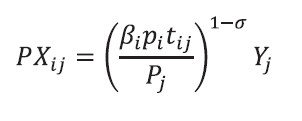

En la ecuación (10), como la elasticidad de sustitución es mayor a la unidad, Xij resulta proporcional al gasto total en el destino j, lo que implica que las economías más grandes o ricas consumen más variedades de bienes. Asimismo, Xij está inversamente relacionado con los precios en destino, pij , lo cual refleja la ley de la demanda. Por otra parte, Xij está directamente relacionado con Pj , relación que muestra el efecto sustitución entre bienes nacionales e importados. Finalmente, ante cambios en los costos de producción o en Pj —o en ambos—, Xij cambiará en función de la elasticidad de sustitución. De manera que un mayor coeficiente de elasticidad de sustitución aumentará los desvíos de comercio desde productos más caros hacia productos más baratos, ceteris paribus.

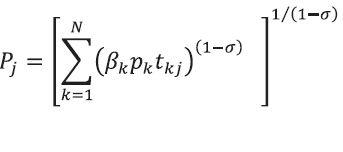

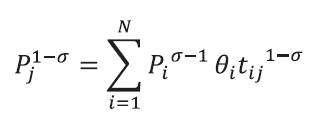

El paso final para derivar el modelo gravitacional estructural consiste en establecer la condición de equilibrio entre el valor de la producción en el país i, Yi , y el gasto total que todos los países realizan en dicha producción, incluido el propio país i. Entonces se puede resolver la siguiente ecuación gravitacional:

donde

Donde

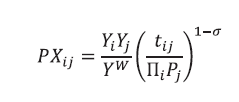

La ecuación gravitacional teórica (12) puede ser descompuesta en dos términos, un término de tamaño,

El primer término brinda información acerca de la relación que existe entre tamaños de países y sus flujos comerciales. De esta manera, los productores más grandes exportan más, los mercados más ricos importan más, el volumen comerciado entre dos países será mayor cuanto más similares sean los socios comerciales. Por otra parte, este término de tamaño representa el comercio que existiría entre dos países si el intercambio no tuviera costos, es decir, asumiendo tij = 1, lo que implica que los consumidores estarían enfrentando el mismo precio para una determinada variedad, independientemente de la ubicación geográfica de la misma. Con costos nulos, el gasto en que incurre el país j para adquirir bienes producidos por otro país i, sería equivalente a la participación relativa del país i en el producto mundial (Yotov et al., 2016).

Por su parte, el término de costos captura todos los efectos que producen una brecha entre los flujos comerciales efectivamente observados y el comercio que teóricamente existiría en un escenario sin fricciones. El término está conformado por tres componentes. Por una parte, los costos entre los socios i y j, tij , habitualmente aproximados por factores enunciados en la sección precedente. Por otra parte, se presentan dos términos estructurales, que permiten cuantificar los efectos que un cambio en los flujos comerciales, entre dos países, provoca en otros países del mundo.

La consideración explícita, la operacionalización y el análisis de estos términos es un aporte fundamental de Anderson y van Wincoop (2003). P

j

es un término de resistencia multilateral interna o entrante, que representa la facilidad de penetración del mercado de destino j. Análogamente,

Anderson y van Wincoop (2003) asumen que el comercio entre dos países es balanceado (Xi = Yi ) y que sus costos son simétricos, por lo que la ecuación (12) quedaría reexpresada como:

Siendo:

Los autores estimaron las ecuaciones (12a) y (12b), demostrando que el flujo de comercio bilateral entre dos países está afectado por esta resistencia multilateral operacionalizada a través de

Hasta 2009, pocos investigadores habían explorado, en los modelos de equilibrio general condicionales, los efectos estático-comparativos postulados a partir de cambios en los costos. En parte, esto se debió a la complejidad de utilizar un esquema de solución no lineal, como el aplicado por Anderson y van Wincoop (2003). Baier y Bergstrand (2009) propusieron un método para aproximar a los efectos estático-comparativos sin tener que recurrir a esquemas no lineales de solución. En su lugar, resolvieron los términos de resistencia multilateral empleando una expansión una serie de Taylor de los términos multilaterales de precios, permitiendo la estimación de una forma reducida de la ecuación gravitacional y proporcionando un método relativamente simple para aproximar a dichos términos.

La inclusión de aranceles, entre las variables que aproximan a los costos bilaterales del comercio, plantea la necesidad de una derivación adicional del sistema gravitacional agregado. Esto se debe a que la restricción presupuestaria involucrada en el problema de optimización del consumidor, debe incorporar la recaudación impositiva en concepto de aranceles, que se asume retorna a los consumidores en forma de bienes y servicios provistos por el sector público y, por lo tanto, debe ser incorporada al ingreso del país j.

Los aranceles,

A partir de un sistema gravitacional estructural como el descripto por las ecuaciones (12), (13a) y (13b), también se puede derivar un sistema estructural con sectores: ramas de actividad, grupos de productos, grupos de firmas, etc. Plantear un modelo sectorial requiere, desde el lado de la demanda, extender los supuestos del modelo de base, asumiendo la existencia de una cantidad k de sectores o clases de productos. En cada país productor i y para cada sector o clase de productos, la producción es igual al producto del volumen producido y sus precios. La función de utilidad total equivale a la suma de las utilidades sectoriales. Las preferencias son CES entre variedades al interior de cada sector y están anidadas en una función de utilidad Cobb-Douglas que refleja las preferencias entre sectores o clases de productos. Para cada país, se obtiene el gasto total en cada clase de productos, como una proporción constante del gasto total de ese país.

La posibilidad de formular estas expresiones analíticas desagregadas muestra una propiedad fundamental de la ecuación gravitacional estructural, la separabilidad, que permite estimar el sistema, para cada sector, con las mismas técnicas de estimación que se emplean para las estimaciones a nivel agregado (Anderson & Yotov, 2012; Yotov et al., 2016). Ello resulta conceptualmente correcto puesto que tanto los costos bilaterales como los términos de resistencia multilateral son, por definición, específicos a nivel sectorial.

La diferencia más importante entre el sistema sectorial y el sistema agregado es que este último captura vínculos intersectoriales que surgen, en la especificación desde el lado de la demanda, debido a la sustituibilidad de bienes entre clases, ya que los consumidores no solo pueden sustituir entre variedades al interior de cada clase, sino también hacerlo entre clases. La implicancia más importante de esta situación es que un cambio en los costos entre cualquier par de socios comerciales o en un sector dado afecta, potencialmente, a los precios en todos los demas sectores y socios comerciales restantes. Esto es captado por los términos (sectoriales) de resistencia multilateral.

II. Modelos no condicionales

Los fundamentos teóricos de la ecuación gravitacional también pueden ser explicitados partiendo de la consideración de modelos que prescinden del supuesto de separabilidad de las decisiones de producción, consumo e intercambio, pero que explicitan el rol de la tecnología y las estructuras de mercado, de manera similar a lo que efectúan las teorías tradicionales del comercio. Los dos enfoques más importantes son el modelo ricardiano de Eaton y Kortum (2002), que enfatiza los diferenciales de productividad laboral y el modelo de Helpman y Krugman (1985) que, a diferencia del primero, se construye a partir de derivaciones desde la demanda.

Este último modelo está sustentado en el trabajo de Krugman (1979) y enfatiza en la existencia de economías de escala internas con gustos por la variedad (Dixit & Stiglitz, 1977). Asume la existencia de una economía de un solo sector con un factor productivo, el trabajo (l), y asume preferencias CES, pero, a diferencia de lo propuesto por Anderson y van Wincoop (2003), cada país exportador ofrece un número de variedades de bienes, en lugar de un parámetro de gustos arbitrario

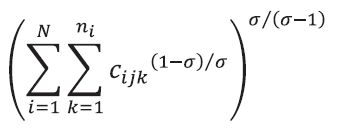

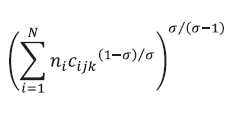

Donde cijk es el consumo de los hogares, en el país j, de la variedad k procedente del país i. En tanto ni es el número endógeno de las k variedades producidas en el país i. Si se asume que todos los productos de un exportador dado entran simétricamente en la función de utilidad, la ecuación (15) se simplifica a la siguiente expresión:

La función de utilidad expresada en la ecuación (16) resulta similar a la de la ecuación (9) con la única diferencia sustancial de la ponderación del nivel de consumo. Mientras que en la ecuación (9) se emplea un parámetro arbitrario,

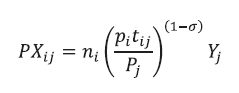

Si se maximiza (16) sujeta a una restricción presupuestaria estándar, se obtiene una función de demanda para las importaciones del país j procedentes del país i:

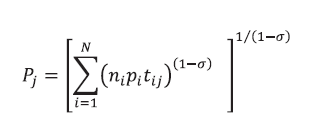

donde Pj es el índice de precios al consumidor del país j:

Las ecuaciones (17) y (18) tienen un gran parecido con las ecuaciones (10) y (11), respectivamente, excepto por el parámetro arbitrario

Helpman y Krugman (1985) asumen un mercado de competencia monopolística con economías crecientes a escala en la producción y un único factor, el trabajo. Esta estructura constituye una forma sencilla de identificar el número de variedades en las ecuaciones (17) y (18), aunque requiere de un mayor número de supuestos que los que emplean los modelos de equilibrio general condicionales.

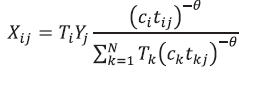

En el país exportador i, la firma representativa maximiza beneficios sujetos a una función lineal de costos:

donde li

es el trabajo empleado por la firma representativa en el país i, y gi

es el nivel de producción de cada firma. En tanto que

Siguiendo a Dixit y Stiglitz (1977), hay dos condiciones que caracterizan el equilibrio en esta clase de modelos. La primera es la existencia de un mark-up para la cantidad maximizadora de beneficios, es decir, los precios superan a los costos. La segunda condición es la obtención de beneficios normales, que garantiza que la producción de la firma es constante, g. Asumiendo pleno empleo del trabajo y siendo el trabajo el único factor productivo, se puede obtener:

Por su parte el modelo de Eaton y Kortum (2002), sobre la base del modelo ricardiano de Dornbusch et al. (1977) con un continuo de bienes, asume que el acceso diferencial a la tecnología genera variaciones en la eficiencia entre productos y países productores. En cada país, distintos productos tienen un mismo costo de insumos. Se asume una estructura de mercado de competencia perfecta y preferencias de consumo CES. En tanto que la distribución de la eficiencia ricardiana, en cada país, sigue una distribución Frechet2. El modelo derivado por Eaton y Kortum (2002), es el siguiente:

donde Ti es el nivel de eficiencia del exportador (o el estado de la tecnología en el país i, que condiciona las ventas del exportador) y ci es el costo unitario del trabajo.

La ecuación (21) se asemeja tanto a las ecuaciones (10) y (11) del modelo de Anderson y van Wincoop (2003), como también a la ecuación (20) del modelo de Helpman y Krugman (1985). Comparando los tres enfoques de la ecuación gravitacional, se observa que, en todos, el flujo comercial desde el país de origen i hasta el país de destino j es una función de la actividad económica global del importador y del precio del producto exportado, que guarda relación con una medida de los niveles globales de precios que enfrenta el importador j. Sin embargo, los tres enfoques brindan distintas interpretaciones económicas a los parámetros representativos de la elasticidad de sustitución en el consumo —tanto en Anderson y van Wincoop (2003), como en Helpman y Krugman (1985)— y del índice de heterogeneidad en la producción —en Eaton y Kortum (2002)—.

Los desarrollos más recientes mejoraron los fundamentos teóricos de la ecuación gravitacional al incorporar la heterogeneidad entre las firmas y el análisis de distintos márgenes de comercio, características vinculadas entre sí (Costinot & Rodríguez-Clare, 2013; Head & Mayer, 2014). La heterogeneidad de las firmas es relevante, porque no todas operan en mercados internacionales y no todas las firmas que exportan lo hacen a todos los destinos. Esta particularidad da cuenta de la existencia de un sesgo de selección, asociado a la presencia de firmas heterogéneas. Su implicancia más crítica es que la matriz de flujos comerciales presenta muchos datos nulos, circunstancia que se acentúa para las estimaciones a nivel desagregado (De Benedictis & Taglioni, 2011).

Distintos trabajos concluyen que el modelo de Helpman y Krugman (1985) es apropiado para describir la mayor parte de la variación que los flujos comerciales presentan en datos de corte transversal, que principalmente se debe al margen extensivo de las firmas. El resto de la variación obedecería al margen intensivo. En consecuencia, shocks temporales, como la modificación de medidas de política comercial, pueden ser explicados por el margen intensivo. Sin embargo, el surgimiento de nuevos márgenes, como la introducción de nuevos productos o destinos de exportación, requieren ser incorporados, de manera anidada, en la ecuación gravitacional. Diversas contribuciones proveen los fundamentos teóricos para efectuar las incorporaciones formales correspondientes (Melitz, 2003; Chaney, 2008; Helpman, et al., 2008; Arkolakis, 2010; Egger et al., 2011).

Costinot y Rodríguez-Clare (2013) formulan analíticamente la idea que sostiene que un sistema gravitacional estructural puede ser derivado a partir de diferentes conjuntos de microfundamentos. De hecho, la ecuación gravitacional funciona bajo una estructura de mercado competitiva o bien considerando un contexto de competencia monopolística; así como también si se asume homogeneidad entre las firmas, o bien, se plantea que las mismas son heterogéneas.

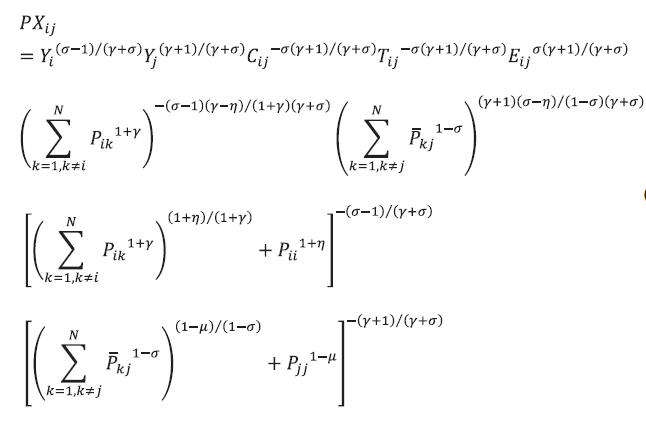

Estos autores señalan que una diferencia clave entre el modelo Armington y otros modelos gravitacionales, reseñados en este trabajo, es que, debido a los supuestos que se postulan en términos de la tecnología aplicada y la estructura de mercado, el conjunto de bienes que el país i exporta al destino j no está exógenamente determinado. En esos modelos alternativos, las firmas del país i pueden decidir dejar de producir y exportar un subconjunto de bienes al país j, si no es rentable hacerlo. De esta manera, los precios de venta en el destino j pueden reflejar tanto cambios en el margen intensivo —cambios de precios de los productos importados desde j— como cambios en el margen extensivo —cambios en el conjunto de bienes importados desde j—, que pueden darse por la selección de un subconjunto diferente de firmas del país i en el destino j, o bien, por la entrada de un conjunto diferente de firmas en i. Matemáticamente, Costinot y Rodríguez-Clare (2013) expresan estas consideraciones económicas generalizando la ecuación (4):

Donde

El parámetro

En el modelo Armington,

IV. ELASTICIDADES

La elasticidad es un elemento clave para comprender la magnitud de las fricciones, la respuesta del comercio ante cambios en los aranceles y los efectos de las medidas de política comercial aplicadas (McDaniel & Balistreri, 2002; Anderson & van Wincoop, 2004; Simonovska & Waugh, 2011; Costinot & Rodríguez-Clare, 2013; Anderson & Yotov, 2020). Estimar este parámetro resulta una tarea compleja, porque los modelos que explican el comercio pueden asociar pequeños flujos comerciales con grandes fricciones y elasticidades pequeñas; pero también pueden vincularlos con fricciones pequeñas y elasticidades grandes (Simonovska & Waugh, 2011). Por este motivo, para estimar la elasticidad se necesita disponer de fricciones que sean independientes de los flujos comerciales.

Hummels (2001) estima la elasticidad de sustitución entre variedades, mediante una regresión auxiliar a la estimación gravitacional, en la que los flujos comerciales bilaterales son explicados por un conjunto de variables de control que aproximan a los costos. El coeficiente de la variable representativa de cambios en los precios —que, en dicho trabajo, corresponde a los aranceles establecidos por los destinos de los flujos, con relación a los productos procedentes de diversos orígenes— luego es interpretado como la elasticidad de sustitución entre variedades. Para abordar a dichos resultados, se asume que los costos se trasladan completamente a los precios pagados por los consumidores y que las variaciones en los costos no están afectadas por cambios en la demanda de importaciones.

McDaniel y Balestreri (2002) realizan una revisión de un amplio conjunto de estudios que efectúan estimaciones del coeficiente de elasticidad de sustitución, para distintos sectores productivos y empleando diferentes especificaciones econométricas. Si bien concluyen que los resultados obtenidos son sensibles a las técnicas aplicadas, identifican algunas conclusiones robustas, como que los coeficientes obtenidos a largo plazo son mayores que los de corto plazo. Lo mismo ocurre con los obtenidos a partir de datos desagregados, en comparación a los que provienen del análisis de datos agregados.

Feenstra (2003) desarrolló un método de estimación de la elasticidad de sustitución entre variedades procedentes de distintos países, asumiendo el supuesto Armington, para datos desagregados a nivel de producto y asumiendo una función de agregación CES. Su contribución toma, como punto de partida, el análisis de los coeficientes de elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones estimados, que suelen ser resultados espurios debido a la omisión de nuevas variedades en los índices de precios, o de volúmenes físicos, utilizados habitualmente en la estimación de la ecuación gravitacional.

Anderson y van Wincoop (2004) efectúan un survey de trabajos que calculan elasticidades empleando diferentes estrategias, algunas de las cuales combinan una estimación de la ecuación gravitacional con información sobre aranceles o costos de transporte. Concluyen sugiriendo un rango para el valor probable que debería adoptar el coeficiente de elasticidad de sustitución, 5 < σ < 10, valores que han sido ampliamente utilizados en investigaciones posteriores como parámetro exógeno. Al respecto, diversos autores señalan que esta asignación exógena puede conducir a una incorrecta especificación del modelo de simulación con el que se evalúen los efectos de las medidas de política aplicadas, una vez efectuada la estimación gravitacional (McDaniel & Balistreri, 2002; Broda & Weinstein, 2004; Costinot & Rodríguez-Clare, 2013).

Broda y Weinstein (2004) estiman elasticidades de sustitución entre bienes para distintos niveles de desagregación, a los efectos de disponer de los insumos necesarios para reconstruir el índice de precios de las importaciones de Estados Unidos, en un contexto de significativo aumento de la cantidad de variedades de bienes disponibles.

Simonovska y Waugh (2011), con base en las estimaciones de coeficientes de elasticidad de Eaton y Kortum (2002), concluyen que, al subestimar las fricciones del comercio, los valores de los coeficientes resultan sesgados hacia arriba. En base a ello, proponen un método alternativo de estimación y lo aplican a datos desagregados a nivel de producto. A tal fin y como proxy de las fricciones bilaterales al comercio, emplean como medida la diferencia máxima de precios entre bienes. Esta medida resulta aplicable a un amplio conjunto de modelos, inclusive a especificaciones desde la demanda.

Costinot y Rodríguez-Clare (2013) evalúan el rango de valores de las estimaciones de coeficientes de elasticidad obtenidos por distintos trabajos, entre los cuales se encuentran Eaton y Kortum (2002), McDaniel y Balistreri (2002), Anderson y van Wincoop (2004) y Simonovska y Waugh (2011). Los autores asumen la posibilidad de extender el modelo gravitacional hacia una especificación que incorpore múltiples sectores, lo que implica asumir una función de utilidad de dos niveles; en el nivel superior, una función de tipo Cobb-Douglas y, el nivel inferior, una función de tipo CES. Las elasticidades del nivel superior cuantifican la sustitución entre bienes de distintos sectores, mientras que la sustitución entre variedades de un mismo sector —por ejemplo, entre bienes domésticos e importados, bajo el supuesto Armington—, se analiza en el nivel inferior de la función. En dicho nivel, el límite superior de la elasticidad de sustitución, γ > 1, representa la elasticidad entre bienes domésticos e importados; en tanto el límite inferior, σ > 0, representa la elasticidad de sustitución entre bienes importados.

Por su parte, Anderson y Yotov (2020) en un estudio que verifica el ajuste de los modelos gravitacionales a datos de corte transversal y que indaga en la estabilidad de las estimaciones de los términos de resistencia bilateral en el contexto de la globalización, distinguen entre los efectos de corto y largo plazo en la estimación de elasticidades, corroborando resultados de trabajos previos (como Crucini y Davis, 2016), en cuanto a que los valores de los coeficientes de corto plazo resultan significativamente más pequeños que los valores obtenidos en los modelos gravitacionales de largo plazo.

COMENTARIOS FINALES

La ecuación gravitacional ha permitido describir el intercambio comercial entre países, zonas o regiones económicas desde larga data. Sin embargo, sus fundamentos conceptuales fueron explicitados recientemente. Generando una disrupción en la corriente principal de pensamiento de la economía internacional, el trabajo de Tinbergen (1962) popularizó el uso de esta herramienta para explicar los patrones de comercio agregado entre países y los efectos que, en los mismos, producen los impedimentos comerciales discriminatorios. A partir de entonces, la ecuación gravitacional fue empleada para modelar los efectos que, en los flujos comerciales, generan diversas variables económicas, políticas, culturales y sociales.

Aunque bajo supuestos particulares, Anderson (1979) explicitó, por primera vez, los microfundamentos de la ecuación gravitacional. Dichos supuestos fueron asumidos por una incontable cantidad de trabajos aplicados. Sobre la base de este aporte, el que habilitó la incorporación del modelo gravitacional en la mainstream de la economía internacional, las contribuciones de Eaton y Kortum (2002) y Anderson y van Wincoop (2003), desde enfoques diferentes, proporcionaron los fundamentos teóricos necesarios para la derivación conceptual de la ecuación gravitacional. Estos fundamentos, a su vez, pueden ser explicitados a partir de la consideración de dos tipos de modelos de equilibrio general; condicionales —si asumen la separabilidad de las decisiones de producción y consumo, respecto de la decisión de comerciar— o no condicionales —si se prescinde del supuesto de separabilidad de las decisiones de producción, consumo e intercambio—.

Por su parte, Arkolakis et al. (2012) demostraron que se puede corroborar las ganancias en bienestar asociadas al intercambio comercial, respecto de un escenario de autarquía, a partir de una diversa clase de modelos gravitacionales e independientemente de los microfundamentos utilizados para derivarlos. De hecho, la ecuación gravitacional funciona bajo una estructura de mercado competitiva o bien considerando un contexto de competencia monopolística; así como también si se asume homogeneidad entre las firmas, o bien, se plantea que las mismas son heterogéneas (Costinot & Rodríguez-Clare, 2013).

La literatura aplicada sobre el modelo gravitacional de comercio da cuenta de la existencia de una frondosa discusión referida a las fricciones vinculadas a la distancia física o geográfica. Particularmente, resulta relevante la discusión acerca del rol de la globalización, la que, desde cierta perspectiva, debió haber disminuido la importancia de la distancia geográfica en las estimaciones gravitacionales, básicamente debido al efecto de los avances tecnológicos, que han contribuido a la reducción de los costos vinculados a la lejanía relativa entre países. Sin embargo, numerosos trabajos dan cuenta de la persistencia del impacto negativo de la distancia en los flujos comerciales. Estos resultados motivaron el desarrollo de novedosas consideraciones de tipo metodológico para aplicar en la estimación gravitacional, al reconocerse que la ecuación gravitacional estructural solo identifica costos relativos y, en consecuencia, la necesidad de incorporar, en las estimaciones, el comercio doméstico o intrapaís. Estos avances produjeron evidencia a favor de la reducción de los costos internacionales con relación a los internos, en el actual contexto de globalización económica.