Introducción

El desecamiento como problemática socio-ambiental

En las últimas décadas se han realizado importantes avances respecto de la cuestión ambiental. Se ha logrado un relativo consenso sobre el agravamiento del calentamiento global y la necesidad de adoptar medidas capaces de contener y revertir la incesante devastación de los ecosistemas. Esto ha implicado, entre otros aspectos, revisar las lentes a partir de las cuales comprendemos las relaciones entre humanos y naturaleza. Además, se ha promovido la búsqueda por categorías más amplias que permitan descentrar la mirada biocéntrica sobre el ambiente, como propone Gudynas. El autor realiza un particular llamado de atención a las ciencias ambientales en tanto que no pueden restringirse a aspectos biológicos, sino incorporar aspectos éticos y sus vinculaciones con la gestión y la política (Gudynas, 2014). Pensar la naturaleza y la crisis ambiental también supone enormes desafíos para las ciencias sociales y humanas, dado que estos temas han sido por mucho tiempo objeto de quienes poseen la calificación técnica para su abordaje como biólogos, climatólogos, epidemiólogos (Arnold, 1996).

En articulación con lo anterior, consideramos que los debates actuales deben ser abordados desde una mirada transdisciplinar. En esta dirección, los estudios de la Antropología de la naturaleza (Göber & Ulloa, 2014) y Antropología ecológica (Descola & Pálsson, 2001) se sitúan desde la dimensión ambiental sin escindirla de problemáticas sociales y políticas, vislumbrando la manera en que estos fenómenos se entraman a procesos económicos y políticos que resultan en una escala internacional. A la vez que es necesario incorporar una perspectiva histórica de las relaciones entre humanidad y ambiente en escalas temporales dilatadas (Rubio, 2011), en una articulación entre temporalidades sociales y ecológicas (Deléage, 1991).

La problemática del desecamiento y el deterioro de los humedales no son ajenos a las implicancias del cambio climático y por ende su abordaje tampoco debe ser apartado de los mencionados debates. De acuerdo con lo establecido por la Convención Internacional de Humedales RAMSAR, los humedales actúan como reguladores de los regímenes hidrológicos y proporcionan una amplia gama de servicios de los ecosistemas pudiendo mitigar los efectos del calentamiento ambiental. De hecho, el tercer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) reparó en que los humedales son sistemas vulnerables al cambio climático a causa de su limitada capacidad de adaptación. Esto explica la necesidad de políticas y fondos orientados a su protección y restauración. A la vez que es necesario identificar los factores que provocan el deterioro de estos ambientes.

De esta manera, atendiendo a lo que señalábamos, resulta necesario indagar sobre los causantes involucrados en el desecamiento del caso que nos proponemos abordar, el de los humedales de las lagunas de Guanacache, así como contextualizar e historizar esta problemática desde una perspectiva que incluya el estudios de factores físicos como sociales que puedan haber contribuido al vaciamiento los mismos. Esto nos permitirá comprender y analizar de forma más asidua las medidas destinadas a la recuperación y conservación del área de Guanacache, como el proyecto de la obra hidraúlica que trataremos. En tal sentido, adherimos a la propuesta de Ferrero (2015) de que las Áreas Naturales Protegidas, como otras medidas destinadas a la “protección” y “conservación” de la naturaleza, conforman artefactos políticos que definen territorios y miradas sobre la naturaleza y las relaciones entre estos sitios y sus pobladores.

Introducción al caso y problemática de estudio

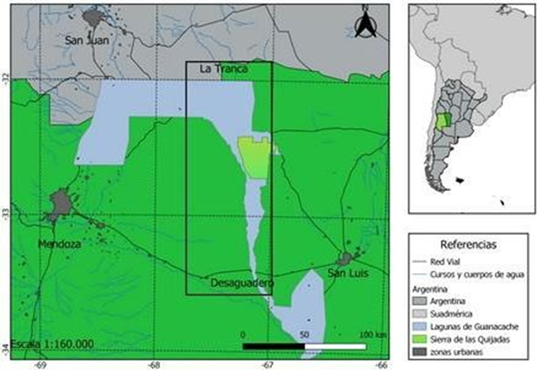

El sistema palustre de Guanacache está conformado por ríos, lagunas y bañados cuyos nacientes de agua provienen de la Cordillera de los Andes, en el Centro oeste argentino. La unión de los ríos Mendoza y San Juan origina este encadenado de lagunas y esteros que se inserta en la cuenca del río Desaguadero hasta las salinas del Bebedero. El sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero abarca 962.370 has., en territorio del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (PNSQ) dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis (Figura 2). Representa el humedal más extenso de la región de Cuyo, en los periodos de mayor abundancia hídrica llegó a ocupar unos 2.500 km2 de superficie de agua. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX un proceso de desecamiento comenzó a afectar el área, el cual fue agravando con el pasar de los años. Estudios recientes señalan que en el periodo comprendido entre 1987 y 2018 la pérdida de superficie del humedal es del 80% (Arancibia Abrahan, 2019).

El retraimiento de los cauces está ligado principalmente al aprovechamiento de los afluentes en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos mencionados, así como por la disminución de las precipitaciones níveas en la cordillera (Arancibia Abrahan, 2019). Estos cambios ayudaron a la formación de cárcavas en las nacientes del río Desaguadero derivando en el vaciamiento de los lechos de agua.

Los factores que contribuyeron a la retracción de las aguas se relacionan con la apropiación de este recurso para el desarrollo vitivinícola regional, mediante la concentración y gestión del recurso hídrico a través de diques y redes de canales destinados a zonas de regadío (Escolar & Saldi, 2017). Este fenómeno se acentuó a finales del siglo XIX durante la consolidación del Estado Nacional y de los estados provinciales, particularmente en el caso de Cuyo, para las provincias de Mendoza y, en menor medida San Juan, implicó la incorporación a la economía mercantil a través del pasaje a un sistema agroindustrial vitivinícola.

En este contexto de fortalecimiento del rol del estado en el control de los recursos naturales, no podemos dejar de mencionar la promulgación de la Ley de Aguas en Mendoza en 1884, en la cual el Estado mendocino se posiciona como el encargado de distribuir el agua en todo el territorio de la provincia concediendo la dotación de derechos del agua únicamente a propiedades privadas destinadas a la producción vitivinícola y agrícola (Saldi, 2016: 200) en detrimento de las zonas consideradas “improductivas” asociadas al atraso. La tala de algarrobo durante la expansión del ferrocarril que se remonta al siglo XVIII también causó un fuerte impacto en el ambiente.1 La suma de estos cambios implicó drásticas modificaciones en el estilo y calidad de vida de los pobladores, en varios casos ocasionando la diáspora de grupos familiares hacia los centros urbanos más cercanos (Escolar, 2007).

Entonces, de qué hablamos cuando referimos a la configuración del desierto. El vaciamiento de los humedales y sus efectos nos advierte acerca de la complejidad de esta problemática. Por lo tanto, consideramos que intervienen una diversidad de causas y postulamos que el deterioro y la desaparición de los humedales no se deben a cuestiones aleatorias sino que se corresponden a la incidencia de aspectos biofísicos, socio-económicos y políticos. Si bien adherimos a una serie de estudios que desde hace tiempo consideran a la desertificación como un proceso complejo que acentúa las condiciones de pobreza y marginalidad en tierras secas (Torres, et al., 2014), no dejamos de advertir las posibles implicancias de postulados teóricos que pueden derivar en determinismos y/o tender a la despolitización de ciertos temas. Por ejemplo, en la medida que trazan una correspondencia directa entre el factor antrópico (como actividades de pastoreo) y la degradación de tierras. Por ello también preferimos optar por hablar de procesos de desecamiento y/o vaciamiento. Pues si ponemos el foco únicamente en factores de alteración, se corre el riesgo de desatender las pugnas de poder, desestimar los conocimientos y prácticas locales, y descuidar las desigualdades socio-económicas en el armado de proyectos y políticas ambientales. Esto ocurre especialmente cuando hablamos de áreas que muestran un deterioro en las condiciones ambientales que afecta la calidad y los modos de vida de sus habitantes. Por eso insistimos en que el diseño, implementación y gestión de las políticas del agua y de restauración debe tener en cuenta la diversidad de naturalezas y culturas involucradas y contemplar la desigualdad en las formas de acceso y manejo de los recursos naturales.

Las lagunas de Guanacache en las agendas locales

En las últimas décadas se han producido distintos intentos por detener y hasta revertir el proceso de desecamiento. La problemática de los humedales de Guanacache ingresó en las agendas políticas de las provincias de la región tras la firma del tratado legislativo y ambiental del Nuevo Cuyo en 1992 (ratificado por Ley provincial 5.963). Asimismo, el tratado se generó en el marco de una serie de cambios legislativos, a nivel provincial como nacional, sobre nuevos lineamientos en materia de política ambiental articulados a la conformación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). No obstante, tuvieron que transcurrir una serie de eventos para que lo pactado se plasme en acciones concretas.

Un hito importante fue la integración del conjunto lagunar a la Lista Internacional de Humedales de la Convención Ramsar en el año 1999. Inicialmente adhirieron los gobiernos de las provincias de Mendoza y San Juan. Fue recién en 2007 que se sumó la provincia de San Luis y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (PNSQ) y con ello la integración de los cuerpos de agua ubicados en ese territorio. En esta instancia fue clave la participación de otros actores como Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) ambientalistas junto a pobladores de la zona.

Concretamente, para la ampliación del sitio y la consecuente integración de San Luis, un grupo de familias de ascendencia huarpe que conforman actualmente la Comunidad Huarpe de Guanacache del paraje de La Tranca (Departamento de Ayacucho, San Luis) trabajó con la ONG de San Luis (Inti Cuyum) y lograron llevar el reclamo hasta las autoridades del gobierno local. Además, este recorrido propició el surgimiento del proyecto de restauración de Las Lagunas a través de la construcción de seis azudes. Para la realización de esta obra fue necesaria la firma de un convenio entre las tres provincias, lo cual produjo demoras inesperadas en su ejecución por el gobierno de San Luis.

Por otro lado, es menester mencionar las obras de restauración realizadas a menor escala en el noroeste del sitio Ramsar (El Retamo, San Miguel de los Sauces y otras localidades dentro del territorio de Mendoza), que consisten en terraplenes construidos sobre las cárcavas para evitar la erosión retrocedente (Sosa & Amaya, 2015). Estas obras fueron desarrolladas por la ONG Wetlands, con el apoyo del gobierno de Mendoza. Conjuntamente se llevaron a cabo talleres y actividades con los lugareños para promover la “participación” y “concientización”2 de los pobladores.

Para la elaboración del proyecto de obra se realizaron estudios técnicos, de impacto ambiental y planes de manejo que determinaron la localización de los azudes. Se contempló la humedad de las distintas zonas donde años atrás se hallaban las principales lagunas, junto a otras variables, a los fines determinar la factibilidad de su recuperación. Consiguientemente, se estableció la construcción de seis azudes a realizarse en distintos tramos, comenzando en la intersección del río Desaguadero con la Ruta Nacional nº 7 (Desaguadero, limite interprovincial Mendoza/San Luis). Hasta el momento solo se ha realizado el primer tramo de esta obra que abarca dos represas de baja altura (azudes), construidas en perpendicular al cauce del río con el objetivo de levantar los niveles de agua y restaurar los humedales (Figura 1). La obra fue inaugurada en 2014 y, años más tarde, se construyó una vivienda de guardaparques, un sitio de recepción de visitantes y mirador de avistaje. La infraestructura montada pertenece a la jurisdicción de San Luis ya que conforma un Área Natural Protegida de la provincia, la cual es manejada a través del programa de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. Respecto al financiamiento, de acuerdo a lo manifestado por funcionarios del gobierno de San Luis en entrevistas y en fuentes oficiales, los fondos para la realización de la obra fueron provistos únicamente por este y consistieron en la suma de US$ 10,1 millones de dólares.3

En el presente trabajo analizaremos los efectos socio-ambientales de la obra diseñada con el propósito de restaurar el sistema lagunar mediante la construcción de presas o azudes de retardo sobre la cuenca del río Desaguadero. La funcionalidad de estos azudes consiste en levantar y retener los niveles del agua para de ese modo, mitigar la erosión y suscitar la recomposición de los humedales en las proximidades de dicho río. Como anticipamos, hasta el momento solo se han realizado dos de los seis azudes propuestos.

Metodologías, objetivos y otros interrogantes

Nuestro objetivo es evaluar de forma integral los efectos socio-ambientales de la obra de restauración construida en el rio Desaguadero. Por una parte, en base a términos biofísicos, mediante el procesamiento de imágenes satelitales y el cálculo de índices espectrales. Por otra, considerando a los distintos actores involucrados, esto es: los encargados de financiar y planificar la obra que en nuestro caso son los gobiernos provinciales en diálogo con ONG´s y organismos internacionales y los pobladores que habitan dentro del Área Natural Protegida de la provincia de San Luis. Esta triangulación implica tomar en cuenta las relaciones entre los conocimientos científicos y técnicos que se plasman en la obra, algunas veces en contraposición a los conocimientos y usos locales, y los diversos intereses políticos y económicos que se ponen en juego. En tal sentido, nos preguntamos, ¿se observan cambios sustanciales desde su declaración como sitio protegido RAMSAR y como Área Natural Protegida? ¿Y con la inauguración del primer tramo de la obra? ¿Cómo han impactado estas transformaciones en la población local?

El área de estudio se localiza en el límite entre las Provincias de San Luis y Mendoza que atraviesa el río Desaguadero, hacia el norte de la Ruta Nacional N°7 (Figura 2). En el proyecto de restauración se planificó realizar obras entre las localidades de La Tranca (32°20'58.23"S67°17'27.51"O) y Desaguadero (33°24'15.08"S - 67° 9'5.91"O y 32°20'58.23"S). Los azudes n°1 y n°2 se ubican, respectivamente, a 2.6 km y 19 km al norte de esta última localidad. La región corresponde a la Provincia biogeográfica del Monte, la cual se caracteriza por el clima seco y cálido y un régimen de lluvias fundamentalmente estival que oscila entre los 80 mm y 200 mm anuales (Poblete y Minetti, 1999).

Procesamiento de imágenes satelitales

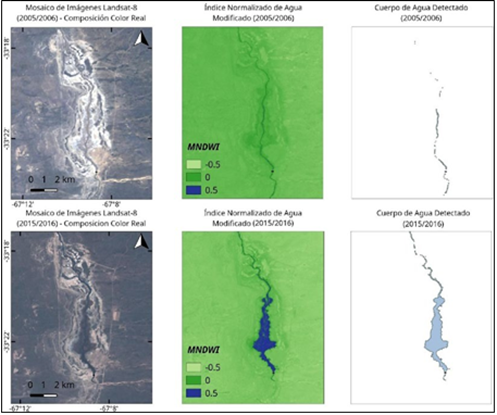

Para medir el efecto de las obras sobre la superficie irrigada mediante técnicas de teledetección se utilizó la plataforma abierta Google Earth Engine (GEE), la cual facilita el acceso a amplias bases de datos espaciales (Gorelick, et al., 2017). Con esta herramienta se redactó un código de programación (script) para el procesamiento de las imágenes satelitales antes y después de la construcción de los azudes. Cada mosaico es una combinación de las mejores escenas disponibles. Las escenas seleccionadas fueron Landsat 8-OLI TIRS (30 m de resolución espacial), las cuales contienen 11 bandas espectrales, debido a la libre disponibilidad de las imágenes y a su extensión temporal. Inicialmente se definieron dos intervalos para la composición de mosaicos libres de nubes, desde octubre a marzo de los periodos estivales de 2005-2006 y 2015-2016. En esos meses la detección de cuerpos de agua es más factible en función del mayor caudal de los ríos y a causa del deshielo. También se incorporó integralmente el año 2017 con el objetivo de calcular la superficie afectada, luego de que los pobladores manifestaran que ocurrió una inundación en dicho año.

Definidos los periodos, se aplicaron funciones de filtrado para construir mosaicos libres de nubes, implementar la corrección al tope de la atmósfera (TOA) y mejorar la calidad general del producto final con el algoritmo Landsat Simple Composite. Posteriormente, se aplicó a cada composición de imágenes un índice para diferenciar superficies de agua y humedales de los alrededores. Estos índices son el resultado de operaciones aritméticas que se efectúan entre bandas espectrales y varían entre -1 y 1. Seleccionamos el Índice Normalizado de Diferencia de Agua Modificado (MNDWI, Xu 2006), el cual se calcula:

MNDWI = (V - SWIR1) / (V + SWIR1),

donde V corresponde a la banda verde y SWIR1 corresponde a la banda del Infrarrojo de Onda corta 1, bandas 3 y 6 de Landsat 8 OLI/TIRS respectivamente. Este índice fue utilizado con buenos resultados para estudiar variaciones de la Laguna de Llancanelo (Bianchi, et al., 2017; Alvarez, et al., 2018). Luego, se procesaron las capas para el cálculo de las superficies y la elaboración de mapas con el software libre QGIS versión 3.17.

Trabajo de campo antropológico: la etnografía como método y enfoque

Con la intención de poder vislumbrar la complejidad de problemáticas, actores y miradas que intervienen en los proyectos y políticas de conservación, nos valemos de datos obtenidos de estancias de trabajo de campo etnográfico en la localidad de Desaguadero. Las estadías variaron de tres días a una semana a lo largo del año 2017, durante los meses de junio, julio y septiembre y una última instancia en mayo de 2019. Las mismas consistieron en el recorrido del área, observación participante y entrevistas a los pobladores, guardaparques y autoridades municipales y provinciales.

Específicamente, entendemos al trabajo de campo etnográfico como el proceso de "documentar lo no-documentado” (Rockwell, 2009). Esto implica, sustancialmente, la obtención de información a través de una constante observación e interacción en una localidad con la subsecuente elaboración de los registros y del diario de campo. La apuesta antropológica explora otra forma de mirar y entender la vida social, cuya premisa es atender a los temas y categorías que la población vierte a través de conversaciones y prácticas observadas por el investigador (Guber, 2005). No por ello está exento de limitaciones, inclusive, se puede caer en la sobrevalorización de lo discursivo, por eso, lo interesante en esta oportunidad es instrumentarlo en diálogo con otras técnicas.

En esta oportunidad trabajamos con quienes habitan dentro del área de influencia de ambos lados de la ruta y de las dos provincias, pero principalmente con quienes residen más próximos al azud n°1 (no hay habitantes cercanos al azud n°2). Se conversó en una o más oportunidades con hombres y mujeres que viven desde hace varios años en la localidad, personas de cuarenta a cincuenta años que están en actividad laboral, en general en relación de dependencia en el sector público y que complementan sus ingresos con actividades ganaderas. Los más longevos se han ido a vivir a la ciudad y retornan esporádicamente, mientras que los más jóvenes asisten a la escuela albergue del lado de Mendoza.

Como lugar de residencia para el trabajo de campo se dispuso de la sala para visitantes, próxima a la vivienda de guardaparques dentro del sitio, a pocos metros del azud nº1. Dado que solo se expropió una parte del territorio para realizar la obra, allí también residen seis grupos familiares, en su mayoría propietarios que se dedican a la actividad ganadera caprina.

Concretamente, como parte de las actividades desarrolladas en el territorio, las instancias de observación se llevaron a cabo en los dos azudes, relevamiento territorial (en algunas oportunidades junto a los guardaparques) y las entrevistas se desarrollaron en el marco de visitas a distintos hogares. En el último caso, se realizaron entrevistas informales y semiestructuradas (focalizadas en una temática).

A continuación, detallamos los tópicos e interrogantes abordados en las conversaciones:

Situación respecto de los usos y formas de obtención del agua.

Estado de la obra: ¿Qué opinan sobre la realización de la misma? ¿Perciben cambios? ¿Cuáles?

Sitio Ramsar/Área natural protegida: ¿Están al tanto de esta situación? ¿Qué saben al respecto?

También se realizaron entrevistas a funcionarios del Estado provincial de San Luis que participaron del diseño e implementación del proyecto hidráulico, estas transcurrieron en la ciudad capital de San Luis. Asimismo, se pone en consideración el trabajo de campo realizado en la Comunidad Huarpe de Guanacache (La Tranca) para contrastar la información relacionada al proyecto de restauración lagunar.4

Resultados y discusión

La superficie irrigada detectada durante la temporada estival 2005-2006 fue de 43 has. Para el periodo 2015-2016, dos años después de la ejecución de la obra hidráulica, se registraron 421 has. cubiertas por agua (Figura 3). En 2017 se expresa una diferencia considerable respecto a los cuerpos de agua previamente localizados, se registran 500 has. de humedal, fundamentalmente en la zona de influencia del azud n°2. Estos incrementos constatan, desde una perspectiva física, el efecto positivo de los azudes y de aportes mayores de los ríos tributarios. El caudal promedio anual del río San Juan durante el año 2017 corresponde a 3 m³ /seg. (Sistema Nacional de Información Hídrica).

Fuente: elaboración propia

Figura 3 Procesamiento de imágenes Landsat 8, visualización de Índices y cuerpos de agua detectados para los periodos 2005/2006 y 2015/2016

En cuanto a las personas con quienes se dialogó, las mismas estaban al tanto de la realización de la obra, referían a esta como “los diques”, sobre todo manifestaban conocer el azud n°1, solo algunos saben y/o visitaron el azud n°2 que se encuentra más alejado de la ruta nacional. En general, se perciben conformes y relacionan la obra con otros sucesos asociados a la inversión y crecimiento de la localidad sanluiseña en los últimos años (instalación de una bomba de nafta, peaje, establecimiento del control policial). Señalan ciertos cambios en el ambiente como mayor humedad, incremento en las precipitaciones y retorno de aves (reconocen principalmente a flamencos). El uso que le otorgan a los azudes está asociado a actividades recreativas, como “ir a tomar mates cuando vienen visitas”, y hay cierta inquietud por la pesca y la práctica de deportes acuáticos sin motor que hasta el momento no se ha concretado. Sí existe una preocupación acuciante debido al incremento de vehículos de contrabando que transitan por el azud dos, evadiendo los controles policiales fronterizos. Si bien se colocaron pilares de cemento sobre la pasarela, al poco tiempo estos fueron derribados.

Durante el mes de julio de 2017, los lugareños manifestaron en más de una oportunidad ciertos errores técnicos de la obra que por entonces causaron la inundación del viejo camino a Los Ramblones, bloqueando el ingreso al pequeño poblado denominado El Retamillo. Los guardaparques atribuyeron este suceso a la apertura de compuertas del río San Juan y comentaron que se había previsto construir un camino alternativo, anticipando una posible inundación. Sin embargo, la crecida del azud “no esperó a los ingenieros”, arguyeron.

Al momento de señalar errores relacionados a la nueva infraestructura y proyectos asociados lamentan que no fueron consultados previamente, dado que podría haberse evitado (por ejemplo, las inundaciones, la facilitación del tráfico ilegal). Esto último se vincula con la desconexión que observamos entre el lugar como área protegida y el modo de habitarla por los pobladores. La mayoría de los pobladores desconoce la denominación RAMSAR así como las implicancias de que sea un área natural protegida. Los guardaparques con quienes dialogamos advierten ciertas incompatibilidades entre cómo consideran que debería ser un sitio protegido y cómo funciona realmente. Entre los principales inconvenientes que señalan, encontramos que el sitio se expande por un amplio territorio que incluye el de particulares que realizan actividades ganaderas y, en reiteradas ocasiones, los animales transitan por el sitio sin control alguno, tal como pudimos constatar.

Sin embargo, observamos que los guardaparques comprenden que la cría de animales es más que una fuente de ingreso, que es un modo de vida que practican desde que habitan el lugar -mucho antes de la declaración del sitio RAMSAR-. En consecuencia se muestran receptivos, abiertos a dialogar y consensuar. Una de las medidas adoptadas en tal dirección fue solicitar a los propietarios que traten de evitar que los animales salgan de sus campos. Asimismo, a lo largo de los meses, observamos que los guardaparques fueron afianzando los vínculos con las autoridades municipales y escuelas cercanas y hasta está planteada la posibilidad de realizar talleres de concientización. Aun así, se vislumbra una superposición de intereses y formas de concebir y relacionarse con el territorio y el río. Por un lado, los guardaparques se muestran preocupados por la tarea de minimizar el impacto antrópico sobre sitio y alentar a la población a su cuidado y “preservación”. Y, por el otro, los habitantes denotan interés en apropiarse de los azudes como lugares para el ocio y el turismo (en especial en el verano que es cuando suelen pasar los viajantes camino a Chile). Mientras que el personal de la municipalidad se encuentra más próximo a esta última postura, aunque exhiben ciertas similitudes en el uso de un lenguaje y una ética anclados a la protección de la naturaleza (Gudynas, 2014), que suelen ser reproducidos por los agentes dedicados a las tareas de conservación.

En cuanto al agua contenida en los azudes, como la misma dispone de una alta concentración de sal, no es utilizada ni para el consumo humano o animal, ni para riego. La mayoría de los pobladores se abastece de agua proveniente de otra localidad sanluiseña vía acueducto. No obstante, quienes se encuentran por fuera del ejido disponen del sistema de agua- pozo. Esto sucede en el caso de los que habitan cerca del azud, ellos cuentan con perforaciones realizadas hace varias décadas pero manifiestan que en la actualidad es más dificultosa la obtención de agua.

Por su parte, los miembros de la Comunidad Huarpe reciben agua a través de acueducto que utilizan para el riego y uso diario y para consumo son provistos por Vialidad Nacional. En general, los huarpes saben que se realizó dicha obra en Desaguadero pero desconocen y/o descreen que las mismas puedan continuar y llegar hasta su territorio (hay una distancia de aproximadamente 100 km). Por último, cabe mencionar que la problemática del agua afecta no solo a esta Comunidad, sino, y desde hace tiempo, a un mayor número de comunidades indígenas y pobladores que no siempre reciben la asistencia de organismos estatales a fin de facilitar el acceso a este recurso vital, ya sea mediante camiones cisternas o acueductos.

Respecto a la continuidad de las obras, funcionarios y personal técnico proporcionaron distintas respuestas. En las entrevistas realizada a estos, se puso en relieve que algunos desconocían la lejanía entre los azudes y la Comunidad Huarpe; otros argüían los altos costos que representan una obra de tal magnitud y que no se condicen con el rédito político (lo consideran escaso en comparación, por ejemplo, con el impacto que genera la construcción de viviendas sociales). A estos motivos, se le suma la falta de colaboración por parte de los otros gobiernos de la región.

Las respuestas de funcionarios y personal estatal han sido ambiguas. En este sentido, no han negado pero tampoco afirmado que se pueda retomar y finalizar el proyecto original, entre los motivos esgrimen inconvenientes en la colaboración entre gobiernos tanto para la ejecución de la obra, como para el seguimiento y monitoreo. Insinuaron que hubo intenciones de realizar trabajos entre los gobiernos de Mendoza y San Luis pero, por cuestiones político partidarias han quedado inconclusas. En cuanto a la participación del gobierno de San Juan, se redujo a prestar su consentimiento.

Conclusiones

Inicialmente el diseño y planificación de la restauración surge como respuesta a un reclamo de familias de la Comunidad Huarpe Guanacache con el objetivo de proveerles de agua y restaurar el sistema lagunar. A más de seis años de la inauguración del primer tramo de obra, la posibilidad de que se continúe con la obra de los azudes parece remota.

Lo recorrido hasta aquí pone de relieve que los gobiernos locales desempeñan un rol clave en la planificación, gestión y administración de políticas de manejo de recursos naturales. Por eso, nos hemos detenido en analizar ciertas medidas y en puntualizar el recorrido detrás de cada acción. A esto nos referimos cuando decimos que no hay que despolitizar “lo ambiental” en lo relativo a proyectos de restauración y áreas protegidas insertos en disputas políticas, socio-económicas y geográficas. Entonces,

¿cómo medir los efectos de la obra efectuada si tenemos en cuenta tanto las percepciones, usos y sentidos de la población actual con los datos técnicos?,

¿es posible combinarlos?

En función de los resultados hidrológicos (421 has. de humedales), los indicios ecológicos, la presencia de aves características (como los flamencos australes) y los impactos positivos manifestado por los pobladores, se expresan cambios tangibles ligados directamente a la ejecución de los azudes. Por lo tanto, podríamos concluir que se trató de una obra parcialmente exitosa en la medida que no se finalizó. La problemática del agua sigue vigente, sería demasiado optimista imaginar que la construcción de las represas pudiera revertir el deterioro de décadas. La presencia de flamencos es un indicador de las condiciones salinas de los cuerpos de agua, consecuentemente, los recursos hídricos acumulados no son aptos para el consumo. De hecho, la carencia de agua se resolvió de manera provisoria, y para algunos, mediante la disposición de acueductos. Esto lleva a considerar y problematizar de qué tipo de agua estamos hablando, para qué y quiénes, por ejemplo, cuando se promete el diseño de obras hidráulicas y se realizan anuncios rimbombantes como “devolver la vida a Guanacache”, como fue titulado la inauguración del primer tramo de obra por los medios locales.5

Si analizamos los resultados positivos de los azudes y, a menor escala, las obras realizadas por Wetlands, observamos la posibilidad factible de una mejora gradual. No obstante, es condición indispensable el diseño y seguimiento de hidropolíticas integrales y participativas nutridas de saberes locales, técnicos y científicos. En este sentido, una alternativa sería coordinar esfuerzos para desarrollar y aplicar un programa de restauración regional con aportes de todas las provincias y la APN. De hecho, el incremento del caudal del año 2017 se explica a partir del fenómeno del niño de la temporada 2015- 2016 y el consecuente invierno con mayores nevadas. Esta situación derivó en un excedente de agua, por lo cual las compuertas del río San Juan fueron abiertas. Lo ocurrido permite apreciar qué distintas serían las condiciones si hubiera una intención por administrar el recurso hídrico de una manera más equitativa y fehacientemente sustentable.

Finalmente, una reflexión a partir de la combinación de técnicas que utilizamos. Si en este trabajo nos hubiéramos basado solo en imágenes satelitales, el resultado no sería revelador en la medida de la envergadura histórica de la problemática. Poder entrelazar las percepciones y perspectivas nativas con el análisis de imágenes satelitales, fue lo que nos permitió realizar una lectura integral de distintas miradas sobre la configuración del desierto, el paso del tiempo y la ocupación del espacio y reparar en algunas de las aristas que atraviesan la cuestión del agua en Guanacache. Esta apuesta, además, busca alentar este tipo de experiencias de trabajo resaltando una vez más, al igual que Ferrero (2015), que las Áreas Naturales Protegidas, así como proyectos y obras de restauración ecológica constituyen, ante todo, un asunto social, político y económico, más allá del mantra de lo ambiental -como sinónimo de despolitizado- que los encubre.