Introducción

A partir del 25 de mayo de 1973, con la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la nación y la vuelta del peronismo tras dieciocho años de proscripción electoral, tuvo lugar una etapa de reforma universitaria cuya consigna era colocar a las universidades nacionales al servicio del pueblo y de la liberación nacional.1 Inmediatamente, el poder ejecutivo dispuso su intervención, dando inicio a un proceso de transformación de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza. Esta primera etapa se complementó por otra de normalización, implementada con una nueva legislación universitaria, la ley 20.654, impulsada por el ministro de Cultura y Educación Jorge Taiana y sancionada en marzo de 1974. Sin embargo, los entusiasmos que acompañaron este proceso fueron mutando al compás de la descomposición del tercer gobierno peronista. En particular, tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 (electo presidente tras la dimisión acordada de Cámpora) y la asunción de la vice Estela Martínez de Perón, se puso en marcha un desmantelamiento de los principales avances logrados en los meses anteriores, una contrarreforma, en el marco de un estado de violencia que conectó con una nueva dictadura cívico-militar a partir de 1976.

Considerando este contexto, interesa detenerse en las singularidades que tuvo la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), provincia de Mendoza, durante los años del tercer gobierno peronista. ¿Qué características adquirió la UNCUYO durante la reforma y la contrarreforma universitaria?, ¿cuáles son las modificaciones institucionales y epistemológicas que se produjeron en la carrera de Geografía?, ¿quiénes fueron los/las que lo llevaron a cabo? y ¿cuáles fueron las implicancias de tales cambios en el campo científico2 de la Geografía cuyana? son algunas de las preguntas que orientan este artículo.

Para llevar adelante este trabajo cabe posicionarse desde la historia social de la Ciencia y de la Geografía. Se trata entonces de contextualizar histórica, social, política y culturalmente los episodios, autores e ideas geográficas (Escolar, 1991; Livingstone, 1992). Desde esta perspectiva no abundan análisis de la carrera de Geografía de la UNCUYO. Los estudios de Bomfim (2020) y Cicalese (2014) son dos antecedentes importantes que, además, por el marco temporal que abordan (1956-1972; 1967-1973), permiten conectar y tender un puente con la presente indagación (1973-1976). Por otro lado, aquellos trabajos que se posicionan desde la historia interna no han abordado las particularidades de la disciplina durante el tercer gobierno peronista, incluyendo dicha etapa en un recorte temporal más amplio (Ostuni, Furlani de Civit, Gutiérrez de Manchón, 1977; Furlani de Civit, Gutiérrez de Manchón y Molina de Buono, 1994).3 Por lo tanto, se reconoce una vacancia en el tema de investigación que hace de este escrito una primera aproximación.

Como estrategia teórico-metodológica se ha utilizado la técnica de análisis de contenido (Andréu Abela, 2001; Bernete García, 2014), a partir de la cual se han podido examinar e interpretar materiales como ordenanzas, resoluciones, circulares, notas, cartas, programas de materias y planes de estudios obtenidos en el archivo del Departamento e Instituto de Geografía.

Tras esta breve introducción, el artículo se organiza en otros cuatro apartados. El primero caracteriza a la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras durante el tercer gobierno peronista. El segundo analiza los cambios producidos en la carrera de Geografía durante la reforma universitaria, colocando el eje en el plan de estudios del año 1974 para, luego, en el tercero, hacer lo propio con las modificaciones que trajo consigo la contrarreforma y la modificación curricular del año 1975. A modo de cierre, se plantean algunas breves reflexiones sobre las implicancias de las mudanzas producidas en la impronta de la Geografía cuyana de los años siguientes.

La Universidad Nacional de Cuyo en el tercer gobierno peronista. De la reforma a la contrarreforma universitaria

Con la llegada del tercer gobierno peronista en mayo de 1973, en la Universidad Nacional de Cuyo asumió como rector interventor el ingeniero agrónomo Roberto Vicente Carretero, quien ya había ocupado dicho cargo durante algunos meses de 1955 hasta su desafectación luego del golpe militar encabezado por Aramburu. En la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) fue designado como decano el profesor de Lengua Castellana Onofre Segovia, que se desempeñaba como docente adjunto en la cátedra de Gramática Superior de la carrera de Letras, contaba con amplia trayectoria en el campo de la educación y, además, había participado en el bloque peronista del senado mendocino hasta el golpe militar de 1966 (Lazzaro Jam, 2010; Aveiro, 2014). Tanto el rector como el decano fueron confirmados como autoridades normalizadoras tiempo más tarde asumiendo el compromiso conjunto de “…buscar los medios que transformen a la Facultad en un factor activo y decisivo en la lucha por la liberación del país y por la transformación de la estructura globalizadora de dependencia…” (Bazán et al., 1973:2).

En este contexto, en la FFYL se llevó adelante una instancia de diagnóstico que dio pie a un proceso de reestructuración. Por un lado, en la búsqueda de dar respuestas a los problemas de la realidad nacional y la integración latinoamericana se modificaron los planes de estudio, métodos de enseñanza y sistemas de evaluación en todas las carreras. Por otro, se impulsó una novedosa reorganización de los departamentos, incorporando a los institutos de investigación, en unidades pedagógicas que, como alternativa a la cátedra, proponían articular tareas de docencia, investigación y prestación de servicios (Ordenanza 2, FFYL-UNCUYO, 15 de febrero de 1974). Estas, entonces, se ocupaban de promover la formación científica, organizar proyectos, cursos y seminarios. Su composición estaba dada por todos/as los/las profesores/as e investigadores/as, cualquiera fuera su categoría, condición y dedicación que cultivaban disciplinas afines desde el punto de vista epistemológico o funcional, a los que se añadían la representación estudiantil y las adscripciones de graduados/as. A pesar de la nueva estructura, las autoridades universitarias hicieron explícito el interés por evitar la cesantía y expulsión de docentes, invitándolos/as a colaborar en este nuevo proyecto universitario (Circular 38, 39, FFYL-UNCUYO, 19 y 20 de noviembre de 1973).

Ahora bien, tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 y la asunción de la vicepresidenta Estela Martínez de Perón, el proceso reformista comenzó una acelerada contramarcha en el marco de una creciente violencia paraestatal (Friedemann, 2021). En agosto de 1974 el ministro Taiana presentó su renuncia y como reemplazo asumió Oscar Ivanissevich. La “misión Ivanissevich”, como la llamaron sus propios protagonistas, no solo implicó la llegada al poder de los grupos más afines a la derecha peronista y católica, sino que supuso la instauración de un nuevo orden traducido en la consigna de erradicar la ideología marxista y el contenido calificado de subversivo de los ámbitos universitarios (Izaguirre, 2011). Así, Ivanissevich y su gestión se proclamaron en contra de los principales ejes que había establecido la ley de reforma universitaria, interrumpiendo la etapa de normalización para ceder el paso a una nueva intervención.

A partir de entonces, en la UNCUYO se instaló un clima violento y hostil que indujo a las renuncias de Carretero y Segovia (Lazzaro Jam, 2010; Salim, 2015). El cargo de rector fue ocupado por Otto Burgos y el de decano por Julio Torres. En febrero de 1975 la gestión Burgos-Torres derogó la estructura de unidades pedagógicas y todas las modificaciones de planes de estudios aprobadas en 1974. Al poco tiempo de asumir, Torres falleció y su lugar fue ocupado por José Armando Seco Villalba. A la suspensión de las modificaciones curriculares le siguió el cese de docentes, no docentes y la aplicación de sanciones a estudiantes, que se acompañaba de una persecución al interior de los claustros avalada por el rector (Vélez, 1999). También, el ingreso irrestricto desde 1973 volvió a ser restringido con la implementación de cupos y del “Tríptico Nacional”. Este último implicaba la aprobación de las materias Historia Argentina, Geografía Argentina e Idioma nacional, antes de iniciar una carrera.

En agosto de 1975 asumió Rosa Mercedes Zuluaga como decana y se encargó de aprobar los nuevos planes de estudios de la FFYL (Ordenanza 36, FFYL- UNCUYO, 12 de febrero de 1975). Con el golpe de Estado, el rector Burgos fue sustituido por el comodoro Héctor Ruiz. Meses más tarde, la autoridad militar fue reemplazada por Pedro Santos Martínez (quien había sido decano de FFYL entre 1961 y 1965), y Zuluaga por Bruno Campoy, anterior secretario académico de Otto Burgos. De acuerdo con Aveiro (2014), la gestión de Santos Martínez-Campoy sepultaría la iniciativa académica de los años 1973- 1974.

En la lectura que hace Friedemann (2021) sobre la UBA, y que puede ser extensivo al caso de la UNCUYO, cabe comprender a este período de 1974- 1975 como una contrarreforma en tanto se impulsaron políticas específicas para anular la reforma de 1973-1974: “En este sentido, resultó una transición a la dictadura, allanando el camino a la sistematización de la represión ilegal y la implementación de políticas públicas que la dictadura cívico-militar (1976-1983) iba a profundizar” (Friedemann, 2021:319. Destacado original).

¿Una Geografía para liberación? Apuntes del plan de estudio 1974

Bajo las gestiones de Carretero en el rectorado y Segovia en el decanato, la carrera de Geografía se adecuó a las nuevas consignas y objetivos que se proponía la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras desde mayo de 1973. Como primera medida, Rosier Omar Barrera, hasta entonces director del Departamento de Geografía y responsable de la Sección Cartografía del Instituto de Geografía, presentaba su renuncia con la intención de facilitar la tarea de organización de la Facultad, manifestando apoyo absoluto a la gestión del delegado interventor, siempre y cuando “…ésta no se aparte de los principios fundamentales de Liberación Nacional que conducen a encauzar la universidad argentina hacia su verdadero objetivo social, económico y político”. (Circular 9, FFYL-UNCUYO, 24 de julio de 1973). Idéntica decisión fue tomada por Ricardo Capitanelli, director del Instituto de Geografía desde 1971 y responsable de la Sección Estudios de Zonas Áridas, junto a Mariano Zamorano, jefe de la Sección Geografía Regional, y Matilde Velazco, jefa de la Sección Geografía Argentina (Circular 11, FFYL-UNCUYO, 30 de julio de 1973).

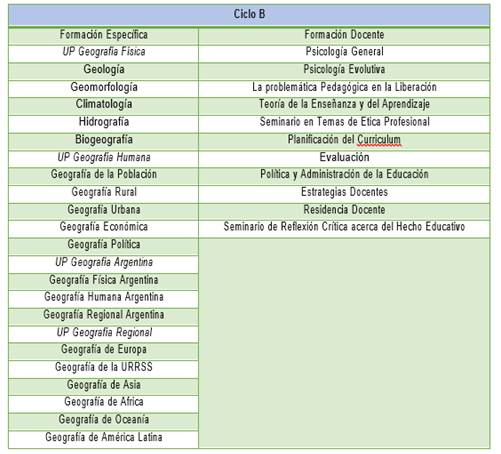

Rosier Barrera va a tener una destacada participación en el nuevo esquema que buscaba dibujar la UNCUYO. De hecho, en la etapa de diagnosis, estuvo presente como secretario en la comisión organizada para identificar los problemas correspondientes al área de Geografía, fue integrante de la comisión de consulta sobre la nueva ley universitaria, presidió la comisión de FFYL para la llamada liberación nacional, fue coordinador de la comisión que redactaría el informe de diagnóstico como así también integrante de aquella que se ocuparía de realizar el anteproyecto de reforma (Circular 3, 4, 9, 21, 25, 40, FFYL-UNCUYO, 3, 6 y 24 de julio, 14 de septiembre, 2 de octubre y 23 de noviembre de 1973). Como corolario, en julio de 1973 fue nombrado director interventor y en febrero de 1974 director normalizador del Departamento de Geografía, acompañado por Blanca Rosa Bianchi en la secretaría docente. Su tarea, entonces, sería la de conducir un nuevo proyecto académico que contaría con cuatro unidades pedagógicas: la de Geografía Humana, a cargo de Mariano Zamorano; la de Geografía Física, a cargo de Gerónimo Sosa; la de Geografía Argentina, a cargo de Miguel Marzo; y la de Geografía Regional, a cargo del geógrafo francés Jean Joseph Michel Preuilh (Ordenanza 2, FFYL-UNCUYO, 15 de febrero de 1974; Circular 48, 21 de febrero de 1974). Las unidades pedagógicas estaban integradas también por otros profesores/as, algunos/as de los cuales ya ejercían labores docentes, como Josefina Ostuni, Josefina Gutiérrez de Manchón, María Furlani de Civit y otros/as que comenzaban a insertarse como Irma Pavan de Martín, Eduardo Pérez Romagnoli o Rodolfo Richard Jorba (cuadro 1).

Cuadro 1 Coordinadores e integrantes de las unidades pedagógicas.

Fuente: Elaboración propia con base en material disponible en el archivo del Departamento e Instituto de Geografía.

La nueva organización de la carrera pareciera no poner en discusión la estabilidad del plantel docente, aunque se perciben algunos cambios en los cargos de mayor jerarquía. Barrera se convierte en la principal figura destacada siendo acompañado por Mariano Zamorano, de reconocida trayectoria y capital científico, por Michel Preuilh, nuevo expositor de los intercambios que se sostenían con las universidades francesas, y Miguel Marzo, destituido en 1955 tras la desperonización de las universidades y reincorporado por la resolución 252 del año 1973. Como contracara, sobresale la ausencia de Ricardo Capitanelli y Matilde Velasco en las coordinaciones, quienes, como se mencionó más arriba, venían desempeñando cargos relevantes hasta la implementación de la nueva estructura organizativa. En este sentido, el relego de tales docentes invita a pensar que las unidades pedagógicas supusieron un reordenamiento de las relaciones de poder al interior del campo científico de la Geografía. Más aún, cabe señalar que hasta 1973 el Instituto de Geografía, cuyo director era Capitanelli, había sido el órgano rector de las distintas actividades disciplinares a pesar de que existía un Departamento abocado a la organización del cuerpo y las funciones docentes (Zamorano, 1987). Con la implementación de las unidades pedagógicas, el Instituto quedaría subsumido en el Departamento, siendo este, ahora, el ámbito de centralización de decisiones. Tal cuestión, entonces, abona a la idea de que se produjo una mudanza en las posiciones adquiridas al interior del campo.

La ordenanza 40 con fecha del 29 de diciembre de 1973 aprobaba los nuevos currículos para todas las carreras de Facultad de Filosofía y Letras. Tras recapitular las conclusiones de la diagnosis y las problemáticas identificadas, el “Plan de estudios 1974”, enmarcaba las estructuras y contenidos de cada carrera en una Facultad que se definía como una “institución del pueblo y al servicio del pueblo” asumiendo por igual una misión docente, de investigación y de servicio. Entre sus objetivos se proponía estudiar, conservar y acrecentar creativamente los valores de la cultura regional, nacional y latinoamericana, formar profesionales capacitados científicamente, comprometidos con el proceso de liberación nacional y latinoamericano e investigadores capaces de desarrollar la ciencia y la técnica como instrumentos idóneos para alcanzar la “felicidad del pueblo y la grandeza de la nación” y servir a la comunidad contribuyendo a descubrir y solucionar los problemas del medio relacionados con los campos del saber cultivados en la Facultad.

En el capítulo III de dicho documento se fijaban los objetivos de cada carrera. Para el caso de Geografía, se identificaban como instancias claves la formación, el análisis crítico, la planificación y organización del espacio y la participación en la formulación de políticas públicas. En términos de estructura, Geografía, al igual que las restantes carreras de FFYL, quedaba organizada en tres ciclos (cuadro 2 A, B y C, en páginas siguientes).

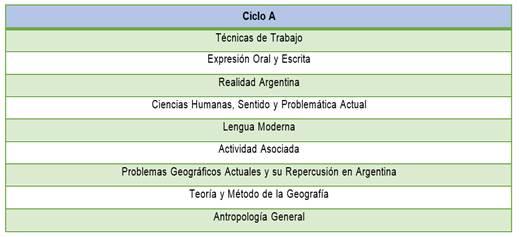

El “Ciclo A” o Introductorio (cuadro 2 A), comprendía el primer año de estudios con una serie de materias comunes. Por su carácter inicial, allí eran incluidas asignaturas que buscaban dotar de nociones científicas generales, aportando insumos críticos, teóricos y metodológicos para, por un lado, interpretar los problemas fundamentales que el proceso de liberación planteaba a las distintas ramas de las disciplinas humanísticas y, por otro, profundizar en el conocimiento y comprensión de la situación del país y su inserción en el contexto latinoamericano. En este marco, tenían lugar materias como Realidad Argentina, Ciencias Humanas, Sentido y Problemática Actual o Problemas Geográficos Actuales y su Repercusión en Argentina. Este ciclo se completaba con otras asignaturas como Teorías y Métodos de la Geografía, Antropología General, Técnicas de Trabajo, Expresión Oral y Escrita, Lengua Moderna y una actividad cultural o deportiva asociada.

Cuadro 2 A Materias según Plan de estudios 1974. Ciclo A.

Fuente: Elaboración propia con base en Documento Plan de Estudios 1974.

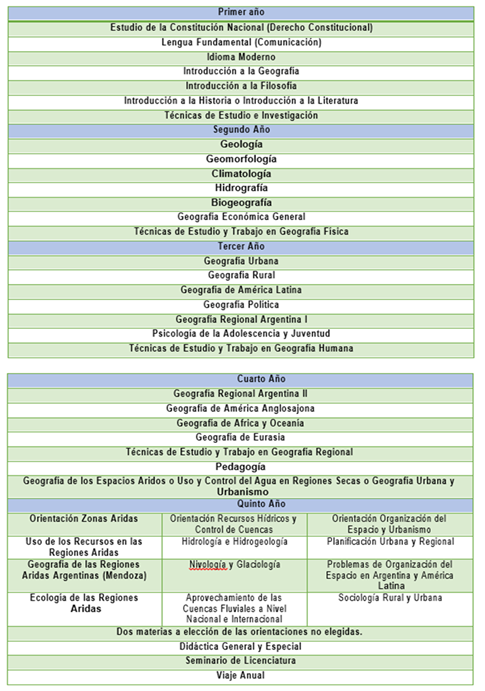

El “Ciclo B” Básico (cuadro 2 B), constaba de tres años de duración y tenía dos ramas. Una de ellas era de formación profesional específica, que se dirigía a adquirir conocimientos elementales del área del saber elegida y analizar críticamente tales conocimientos en relación con la problemática histórica, política, social, económica y cultural desde una perspectiva argentina y latinoamericana. La otra era de formación docente y apuntaba a desarrollar las principales herramientas para el ejercicio de tal actividad y desenvolver el espíritu crítico y creativo, la voluntad de participación y el compromiso en relación con la realidad nacional, provincial y latinoamericana. Es en este ciclo donde tenían lugar las materias correspondientes a las cuatro unidades pedagógicas: Geología, Geomorfología, Climatología, Hidrografía y Biogeografía pertenecían a la unidad de Geografía Física; Geografía de la Población, Geografía Rural, Geografía Urbana, Geografía Económica y Geografía Política a la de Geografía Humana; Geografía Física Argentina, Geografía Humana Argentina y Geografía Regional Argentina a la de Geografía Argentina; y Geografía de Europa, Geografía de la URSS, Geografía de Asía, Geografía de Oceanía, Geografía de África, Geografía de América Anglosajona y Geografía de América Latina a la de Geografía Regional.

Cuadro 2 B. Materias según Plan de estudios 1974. Ciclo B.

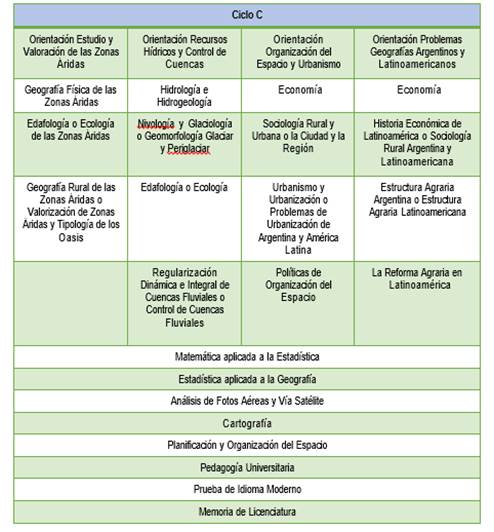

Finalmente, el plan de estudios cerraba con el “Ciclo C” (cuadro 2 C) o de Orientación de un año de duración que estaba destinado a completar la formación profesional de los y las estudiantes a partir de un campo de orientaciones electivas. En el caso de Geografía eran 4: Estudio y Valoración de las Zonas Áridas, Recursos Hídricos y Control de Cuencas, Organización del Espacio y Urbanismo y Problemas Geográficos Argentinos y Latinoamericanos. En los todos los casos, además de incluir materias de contenido específico, aparecían otras comunes en las cuatro orientaciones: Matemática Aplicada a la Estadística, Estadística Aplicada a la Geografía, Análisis de Fotos Aéreas y Vía Satélite, Cartografía, Planificación y Organización del Espacio, Pedagogía Universitaria, Prueba de Idioma Moderno y Memoria de Licenciatura.

Cuadro 2 C . Materias según Plan de estudios 1974

Fuente: Elaboración propia con base en Documento Plan de Estudios 1974

De lo anterior, y tras un análisis de las equivalencias con el plan de 1960, se desprende que en el plan de estudios de la carrera de Geografía de 1974 fueron incorporadas numerosas materias que surgían como un desdoblamiento de asignaturas más generales, como el caso de Geografía Humana General que ahora se subdividía en Geografía Urbana, Geografía Rural, Geografía Económica y Geografía Política. O los casos de Geografía del Hemisferio Occidental y Geografía del Hemisferio Oriental ahora separadas en Geografía de América Latina, Geografía de América Anglosajona, Geografía de África, Geografía de Oceanía, Geografía de Europa, Geografía de la URRSS y Geografía de Asia. También se incorporaban materias que no encontraban antecedentes en el plan anterior, como Problemas Geográficos Actuales y su Repercusión en Argentina, Geología, los seminarios de Geografía Humana y Geografía Regional y buena parte de las materias específicas para las distintas orientaciones, como Problemas de Urbanización de Argentina y América Latina, Historia Económica de Latinoamérica o La Reforma Agraria en Latinoamérica, entre otras.

A partir del trabajo de archivo, se han identificado algunos programas de materias que ponen de manifiesto el interés por establecer un diálogo entre la disciplina y las principales consignas del proyecto político nacional y universitario.

Así, la materia Geografía de América Latina, dictada por Zamorano, se proponía conocer la problemática general vinculada a la organización del espacio latinoamericano en donde cobraba preeminencia el estudio de los desequilibrios regionales, propiciados por las condiciones de dependencia. En efecto, a través de esta asignatura se buscaba destacar la condición de subdesarrollo dependiente resultado de las condiciones de intercambio con países imperialistas, generando conciencia entre los/as estudiantes sobre las problemáticas demográficas, de explosión urbana, deterioro y marginación social como así también aquellas vinculadas con la tenencia de la tierra la necesidad de una reforma agraria. En líneas generales había un énfasis marcado por indagar y fomentar una integración entre los países latinoamericanos, citando casos de estudio sobre México, Cuba, Perú y Paraguay. Además, como bibliografía se incluían autores latinoamericanos que focalizaban la perspectiva del subdesarrollo como Celso Furtado con Subdesarrollo y estancamiento en América Latina (1966) y La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana (1969), Antonio García con Reforma agraria y dominación social en América Latina (1973), Osvaldo Sunkel y Pedro Paz con El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo (1973) y Milton Santos con Les villes du Tiers Monde (1971) y Geografía y economía urbana en los países subdesarrollados (1973), a los que se sumaba Manuel Castells con Imperialismo y urbanización en América Latina (1973).

La preocupación por la organización del espacio latinoamericano también estaba presente en la asignatura Planificación y Organización del Espacio, dictada por Pavan de Martín y Bianchi. Allí, ambas docentes, ponían el acento en conocer los diferentes procesos y etapas que involucraba la planificación urbana y regional en diferentes escalas, como así también los distintos organismos implicados. En efecto, se observaba una preocupación por indagar en los métodos y formas para realizar relevamientos y diagnósticos, examinar los criterios de regionalización y profundizar en teorías del espacio y técnicas propias para la planificación nacional y regional. Como bibliografía eran incluidos varios textos de origen latinoamericano como Políticas de desarrollo urbano y regional en América Latina (1972) de Jorge Enrique Hardoy y Guillermo Geisse, Las ciudades en América Latina (1972) de Hardoy, Desigualdades regionales y concentración económica. El caso argentino (1974) de Alejandro Rofman, Geografía y economía urbana en los países subdesarrollados (1973) de Milton Santos y distintas publicaciones del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, acompañadas por otras obras como Los polos de desarrollo y la planificación nacional, urbana y regional (1973) de François Perroux. En este sentido, podría decirse que se promovía una Geografía aplicada amoldada a un contexto de intervención territorial para la liberación que encontraba su correlato en el programa de planificación estatal promovido por el Plan Trienal (1974- 1977).4

Por otra parte, se puede hacer mención a la materia Geografía Política, dictada por Marzo que, estudiando el espacio (y particularmente el territorio) como fundamento del Estado, puntualizaba en temas como las desigualdades regionales y las consecuencias político-geográficas en los espacios periféricos, el imperialismo, la descolonización y el neocolonialismo, la “conquista” de territorios productivos en espacios áridos y semiáridos o la integración socioeconómica y política regional. Sin embargo, a diferencia de las materias anteriormente mencionadas, aquí había un explícito interés en la geopolítica que se ligaba a estudiar ciertos temas de interés para el Estado nacional como las áreas de fronteras, los límites, las zonas de seguridad nacional, las relaciones con los países limítrofes o las disponibilidades de recursos naturales, entre otros. Cabe mencionar que varios de estos puntos también figuraban en el mencionado Plan Trienal.

A las asignaturas anteriores es posible añadir otras que pretendían tener un vínculo directo con el nuevo proyecto político-académico como Realidad Argentina, Problemas Geográficos Actuales y su Repercusión en Argentina, Historia Económica Argentina/Latinoamérica o La Reforma Agraria en Latinoamérica. Además, la intención de estudiar problemas nacionales y regionales, como mencionan los seminarios de Geografía Argentina y Geografía Regional y las asignaturas de Geografía Humana Argentina y Geografía Regional Argentina, podrían sugerir un intento de orientar la disciplina para colaborar con las necesidades del país y de la región.

En líneas generales, entonces, se pueden reconocer ciertas propuestas que, colocando el eje en problematizar la organización del espacio, el subdesarrollo y la dependencia latinoamericana, buscaban acercar a la Geografía cuyana a los objetivos de reconstrucción y liberación nacional. Sin embargo, como se mencionó en la Introducción, los documentos que recuperan la historia interna del Instituto y la carrera de Geografía no hacen ningún señalamiento sobre las particularidades de esta etapa (Ostuni, Furlani de Civit, Gutiérrez de Manchón, 1977; Furlani de Civit, Gutiérrez de Manchón y Molina de Buono, 1994). Por el contrario, la misma suele ser incluida en un recorte temporal más amplio caracterizado por el predominio del enfoque regional de la escuela francesa.

En este sentido, a pesar de la existencia de planteos emergentes para el período reformista de los años 1973-1974, las geógrafas y geógrafos de Cuyo que se ocuparon de historiar su propio quehacer van a reconocer un cambio en la perspectiva disciplinar solo para finales de la década de 1970 en donde comienza a cobrar preeminencia el análisis locacional (Furlani de Civit y Guitiérrez de Manchón, 1986). Tal cuestión podría estar señalando que el compromiso con los objetivos que se proponía la Universidad durante los primeros años del tercer gobierno peronista no fue generalizado, encontrando algunas dificultades para comulgar en una comunidad acostumbrada a mantener una posición de neutralidad (Cicalese, 2014).

Apuntes del plan 1975. Expresión de la contrarreforma en el campo de la Geografía

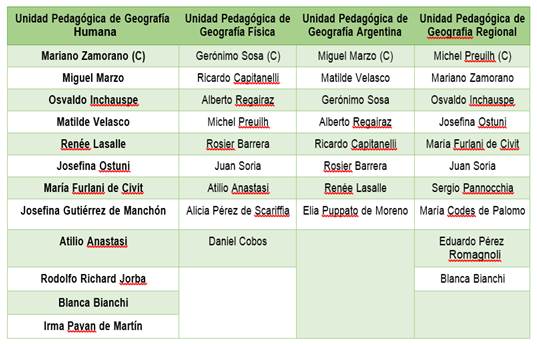

A partir de 1975, con la llegada Otto Burgos al rectorado comenzó el proceso de desmontaje de la reforma: se derogó la estructura de las unidades pedagógicas y se restableció el sistema de cátedras y los institutos de investigaciones como elementos básicos de la estructura académica. Entre una larga lista de considerandos se aludía a la condición de ilegalidad de las unidades pedagógicas por su funcionamiento previo a la vigencia de la ley 20.654, a su ineficiencia en la consecución de los objetivos propuestos, y a su rol en la facilitación de la “infiltración marxista” y “el contenido subversivo” (Ordenanza 2, 3, FFYL-UNCUYO, 28 de febrero de 1975). El documento del plan de estudios 1975 partía de sostener la ineficacia del currículum anterior y la búsqueda de “…la cohesión y unidad de criterios que permitan armonizar la vida académica de los distintos departamentos” (Ordenanza 36, FFYL- UNCUYO, 12 de febrero 1975). Los objetivos asumidos variaban respecto a aquellos propuestos para el Plan 1974. Estos dejaban de estar ligados al proceso de reconstrucción y liberación para orientarse hacia una formación conservadora destinada a la generación de una conciencia nacional. Finalmente, la organización en ciclos era abandonada y se recuperaba la estructura clásica de años (cuadro 3).

Cuadro 3. Materias según Plan de estudios 1975

En el primero, tenían lugar una serie de materias comunes a las distintas carreras de la Facultad como Estudio de la Constitución Nacional, Lengua Fundamental, Técnicas de Estudio e Investigación, Introducción a la Filosofía e Idiomas Modernos. A ellas se sumaba Introducción a la Geografía y otra materia introductoria optativa de conocimientos de Historia o Literatura. El segundo año se abocaba a profundizar los contenidos de Geografía Física al incluir materias como Geología, Geomorfología, Climatología, Hidrografía, Biogeografía y Técnicas de Estudio y Trabajo en Geografía Física, con la excepción de la presencia de Geografía Económica General. El tercero hacía lo propio con el campo de la Geografía Humana. Allí figuraban las asignaturas Geografía Urbana, Geografía Rural, Geografía de América Latina, Geografía Política, Geografía Regional Argentina I, Técnicas de Estudio y Trabajo en Geografía Humana. El cuarto estaba dedicado a abordar la Geografía Regional a través de asignaturas como Geografía Regional Argentina II, Geografía de América Anglosajona, Geografía de África y Oceanía, Geografía de Eurasia, y Técnicas de Estudio y Trabajo en Geografía Regional y se completaba con una materia optativa que podía ser o Geografía de los Espacios Áridos o Uso y Control del Agua en Regiones Secas o Geografía Urbana y Urbanismo. La selección de esta asignatura definiría la orientación que la y el estudiante seguiría en el último año: Zonas Áridas, Recursos Hídricos y Control de Cuencas u Organización del Espacio y Urbanismo. Cada una de estas orientaciones poseía sus materias específicas y concluía con un seminario de licenciatura y un viaje de estudios obligatorio.

A partir de lo anterior, podría decirse que el plan de estudios de 1975 no supuso una anulación total del de 1974, puesto que muchas de las materias nuevas, sobre todo aquellas resultantes de un desdoblamiento de otras asignaturas más generales fueron conservadas. Sin embargo, el corrimiento ideológico llevó a la eliminación de asignaturas como Realidad Argentina, Problemas Geográficos Actuales y su Repercusión en Argentina, La Reforma Agraria en Latinoamérica, La Problemática Pedagógica en la Liberación, entre otras. Además, la orientación Problemas Geográficos Argentinos y Latinoamericanos, con sus materias específicas tampoco encontraron lugar en el nuevo plan. Por el resto, eran mantenidas las otras tres orientaciones con algunos cambios en las nomenclaturas. Como novedad, fueron incorporadas materias metodológicas orientadas al tratamiento de técnicas de estudio y de trabajo en Geografía Física, Humana y Regional.

A la par que tenía lugar este cambio curricular, Departamento e Instituto volvían a ser entidades independientes y para abril de 1975 Rosier Barrera era reemplazado por Osvaldo Inchauspe en la conducción de ambos espacios. En agosto del mismo año, Inchauspe renunciaba al Departamento y su lugar era ocupado por Matilde Velasco.

Por su parte, el contexto de violencia se hacía creciente al interior de la Universidad. Este marco llevó a la renuncia del geógrafo francés Michele Preuilh en el mes de noviembre, aduciendo “razones de índole personal” (Resolución 589, FFYL-UNCUYO, 4 de noviembre de 1975). Quizás, esta dimisión pueda relacionarse con un episodio que involucró a Noël Salomon, intelectual marxista, fundador y director del Instituto de Estudios Ibero- Americanos de la Universidad de Burdeos, quien había sido uno de los primeros contactos que entabló Mariano Zamorano para iniciar los vínculos de dicha universidad con la UNCUYO. De acuerdo con Cicalese (2014), durante la contrarreforma, Salomon sufrió un intento de secuestro mientras se encontraba dictando un curso en la Facultad de Filosofía y Letras. Ante la gravedad de lo ocurrido, la cancillería francesa tomó la decisión de interrumpir los vínculos académicos dando cierre a una relación de intercambio y colaboración de varios años. Como coletazo, es posible que se haya producido la salida de Preuilh, a la que hay que agregar la no renovación de las designaciones de Eduardo Pérez Romagnoli y de Rodolfo Richard Jorba.

El proceso de depuración se acrecentó con la dictadura cívico-militar. En abril de 1976 se daba de baja a Rosier Barrera (Resolución 79, UNCUYO, 7 de abril de 1976) y Alberto Regairaz (Resolución 165, UNCUYO, 19 de abril de 1976) y en agosto se producía el pedido de renuncia a Miguel Marzo (Resolución 531, FFYL-UNCUYO, 25 de agosto de 1976). Junto con ellos, también dejaban sus cargos Irma Pavan de Martín y Blanca Bianchi.

La salida de Barrera como protagonista clave de la etapa de 1973-1974, sumada a las de Preuilh y Marzo, quienes se habían desempeñado como coordinadores de las unidades pedagógicas, cerró el proceso reformista iniciado en 1973. Además, los cambios en la dirección continuaron. En agosto de 1976, Velasco dejó las riendas del Departamento para reemplazar a Inchauspe en el Instituto y su lugar fue ocupado por Sergio Pannocchia, quien también asumió las asignaturas Geografía de Eurasia y Geografía de América Anglosajona dejadas por Michel Preuilh. En rigor, este movimiento de piezas muestra el reacomodamiento al interior del campo de la Geografía que tuvo lugar luego de la contrarreforma.5 Por último, importa señalar que la introducción de un conjunto de materias metodológicas en el plan de 1975 y la salida de algunos pares desemboca en que estas sean dictadas por las geógrafas Ostuni, Furlani de Civit y Gutiérrez de Manchón. Ellas serán las encargadas de promover, a partir de entonces, una renovación disciplinar que incorporaba las perspectivas cuantitativas en la Geografía cuyana.

Conclusiones

El estudio de las mudanzas institucionales producidas durante los años del tercer gobierno peronista resulta un momento clave para comprender las reestructuraciones en el campo científico y la configuración de espacios de poder que dejarían su impronta en la Geografía cuyana de los años siguientes. En efecto, frustrada la reforma, los agentes en el campo se reubicarían y comenzarían a cimentar una nueva renovación, vanagloriada en la neutralidad científica, a partir del bagaje teórico que ofrecía la Geografía cuantitativa y el análisis locacional. Cabe aclarar que esta tendencia pudo articularse con los intereses geopolíticos de un Estado militarizado. En efecto, en un contexto en que las fronteras se habían tornado en uno de los ejes principales de las preocupaciones castrenses por la “amenaza del enemigo externo”, la Geografía cuantitativa podía ofrecer soluciones técnicas y brindar información necesaria para las tareas de intervención territorial proyectados por el gobierno militar.6

Pero, además, cabe reparar en las implicancias que tuvo este período sobre los diálogos de la Geografía cuyana con otras geografías. En primer lugar, el contexto de persecución que llevó al cierre de vínculos académicos de la embajada francesa con Argentina afectó sustantivamente un intercambio entre la Universidad de Burdeos y Cuyo que había sido muy fructífera para el desarrollo de la carrera de desde el marco de la Geografía regional y, luego, de la Geografía aplicada volcada al planeamiento territorial (Cicalese, 2014; Bomfim, 2020). En segunda instancia, ese mismo contexto y su articulación con la llegada de una nueva dictadura cívico-militar, quebró el proceso de integración de la Geografía cuyana con redes latinoamericanas que habían propiciado los llamados Encuentros Latinoamericanos de la Nueva Geografía. Estos eventos, con lugar en 1973 (Salto, Uruguay) y 1974 (Neuquén, Argentina), representaron un intento original y fecundo para construir una vinculación entre geógrafos y geógrafas de América Latina y proponer una renovación disciplinar que, incluso, puede ser leída como una expresión crítica de la Geografía en el Cono Sur (Lus Bietti, 2019).

Bajo la gestión de Barrera como director de departamento (1973-1975) llegó la invitación a participar del segundo encuentro a realizarse en la Universidad Nacional del Comahue. Hacía allí partió una delegación que, si bien no presentó ponencias, pareciera haberse visto entusiasmada por los temas propuestos, puesto que poco tiempo después Cuyo crearía un nodo regional de dicha red; más aún, este ofrecería ser sede de un tercer encuentro a realizarse durante el año 1975. El desenvolvimiento de los acontecimientos políticos y académicos mencionado llevó a que esta iniciativa no pudiera concretarse.

En definitiva, este primer acercamiento desde el campo de la historia social sobre la Geografía cuyana durante el tercer gobierno peronista permite comprender tanto las tentativas de renovación como las limitaciones y frustraciones que se fueron desenvolviendo al compás de los acontecimientos políticos. Pero también, posibilita hacer un ejercicio de memoria, evocando aquello que se recuerda y lo que se olvida. En este sentido, reconociendo que la Geografía cuyana ha mostrado tener una predisposición particular para desarrollar una historia de carácter internalista del instituto de investigaciones y realizar sentidos homenajes a personalidades identificadas como claves para el desarrollo del campo como Mariano Zamorano, Ricardo Capitanelli y Martín Pérez (Furlani de Civit, 1986; Velasco, 1990; Capitanelli, 2001) quizás la apertura a otras historias permita hacer otros reconocimientos. Así, Rosier Barrera, quien tras ser expulsado de la Universidad de Cuyo prosiguió, no sin dificultades, una fructífera carrera en México, hasta el momento ha sido recordado a través de un recuadro en blanco, sin imagen y descontextualizado en una publicación que presenta a los/as demás que ocuparon cargos semejantes (AAVV-BEG 93, 1997, p: 115). Quizás, próximas investigaciones puedan dar nuevamente vida y color a su imagen, sacándola del olvido e incorporándola en la historia de la Geografía Cuyana.