Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal

versión On-line ISSN 1851-3727

Doc. aportes adm. pública gest. estatal no.26 Santa Fe jun. 2016

Obras sociales provinciales: indicadores de consumo y gasto en atención médica

Sandra Canale (•)

Héctor De Ponti (••)

Mariano Monteferrario (•••)

Universidad Nacional del Litoral

(•) mailto: sandracanale1@gmail.com

(••) mailto: hdeponti@hotmail.com

(•••) mailto:marianomonte@hotmail.com

RESUMEN

El sistema de salud argentino se caracteriza por su heterogeneidad y fragmentación, lo que genera inconvenientes en la eficiencia asignativa. Según datos del último censo, la sumatoria de la población cubierta por las jurisdicciones provinciales a través de la salud pública y de la que posee cobertura de la seguridad social provincial, representa —en promedio— el 52% de la población del país, cifra que evidencia el rol fundamental que ocupan los estados provinciales en la construcción de políticas públicas sanitarias y la necesaria interacción que requiere el sector, para poder generar una sinergia positiva de las partes. En este artículo, se expone información relevada a través del Observatorio de la Seguridad Social Provincial que permite identificar el grado de cobertura del Sistema de Salud Argentino para los distintos segmentos y analizar la estructura demográfica cubierta por las Obras Sociales Provinciales, en pos de aportar datos para caracterizar demográficamente la población bajo cobertura y exponer indicadores de consumo y costo.

PALABRAS CLAVE: Obras sociales, Atención medica, Indicadores de consumo/gasto.

ABSTRACT

The Argentine health system is characterized by its heterogeneity and fragmentation, which creates problems in allocative efficiency. According to the last census, the sum of the population covered by the provincial jurisdictions through the public health and which have coverage of the provincial social security, represents, on average, 52% of the country’s population, a figure that demonstrates the key role that occupy the provinces in building public health policies and the necessary interaction required in the sector in order to generate a positive partner’s synergy. In this article, information gathered through the Observatory of the Provincial Social Security that identifies the coverage of the Argentine Health System for the various segments and analyze the demographic structure covered by the Provincial Social Securities, in order to provide information for sanitary planning.

KEY WORDS: Healthcare, Medical assistance, Consumption/expense indicators.

RECEPCIÓN: 15/10/15

ACEPTACIÓN FINAL: 12/05/16

1. INTRODUCCIÓN1

La salud es un bien muy especial por las connotaciones que genera tanto en el plano individual como en el social. Es dable destacar que los mercados de la salud en el mundo presentan numerosas y diversas fallas, lo que provoca que su funcionamiento diste de manera importante a comportarse como los mercados competitivos y su funcionamiento tienda a ser ineficiente (Arrow, 1963). Las imperfecciones están asociadas de modo fundamental a las asimetrías de información; la incertidumbre acerca de la ocurrencia de la enfermedad y su gravedad, así como también la incógnita respecto al tratamiento más adecuado; la ausencia de un producto homogéneo; la tendencia a la agremiación y asociación de los oferentes así como también a la presencia de externalidades y bienes públicos. Es importante considerar que cuando hay fallas de mercado se corre el riesgo que los recursos no sean asignados de una manera socialmente eficiente por el mercado, lo que brinda argumentos en pos de la intervención del Estado para mejorar la eficiencia. Por otra parte, la búsqueda de la equidad es otra razón que justifica la intervención pública en salud, ya que las características de los servicios sanitarios llevan a interrogarse si se está en presencia de un bien meritorio y de importancia vital para un país, puesto que el hecho de que todos puedan alcanzarlo deriva en un grado de mayor bienestar general. Así, muchos países elevan la salud como un derecho de los ciudadanos y desarrollan acciones para que la calidad y cantidad de servicios sanitarios demandados por individuos con la misma necesidad, no difieran en función de variables socioeconómicas, tratando de lograr que la recuperación, mejora o mantenimiento de la salud no dependa de los recursos del individuo sino de la necesidad de alcanzar un determinado nivel de salud.

En líneas generales, el papel que asumen los gobiernos cuando intervienen en el mercado de la salud puede adoptar dos modalidades. Una de ellas, se manifiesta a través de la intervención indirecta y puede ser descrita como una función donde los Estados ajustan el entorno en el que los distintos actores del sistema actúan, en pos de lograr decisiones privadas más eficientes. Esto puede ocurrir a través de la introducción de impuestos y subvenciones que influyen en los incentivos privados o a través de otras formas de regulación o reglamentación de la actividad individual. La segunda, es una intervención directa y se caracteriza por la provisión pública de los recursos que no son proporcionados a niveles correctos o adecuados por parte del sector privado (Jack, 1999).

2. SISTEMAS DE SALUD. UNA APROXIMACIÓN A SU TIPIFICACIÓN

Antes de ingresar en la descripción específica del sistema sanitario argentino, es necesario tipificar y analizar distintos modelos que se han desarrollado a lo largo de la historia, en pos de comprender su organización. La misión de un sistema de salud es restablecer, mantener y mejorar la salud de la población, o prevenir su pérdida, involucrando —para ello— al conjunto de organizaciones, instituciones y recursos que en forma organizada se encaminan al cumplimiento de la misma. Según González García y Tobar (1997:113) un sistema de salud es «…la respuesta social organizada a los problemas de salud de una población».

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), sus objetivos finales y básicos son tres: mejorar la salud de la población; ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios sanitarios, y garantizar seguridad financiera en materia de salud. En el sistema de salud se articulan las siguientes dimensiones: i) política o de gestión; ii) económica o de financiación y iii) técnica o modelo asistencial (Tobar, 2000). De este modo, cuando se busca describir o caracterizar un sistema de salud es necesario identificar aspectos particulares de cada uno de estos componentes, reconociendo —también— que existen problemáticas comunes a los mismos. Así, en principio es necesario observar el modelo organizativo del sistema de salud, los preceptos y valores que lo orientan, identificando quien conduce el sistema y toma las principales decisiones y en términos más amplios las relaciones de poder subyacentes que condicionan a los actores y sus vinculaciones.

Luego, para dar respuesta a los problemas de salud de la población es necesario costear los recursos necesarios, por lo tanto otro aspecto a considerar son las fuentes alternativas de financiamiento, lo que lleva al análisis de los distintos modelos de financiación. Finalmente, la dimensión técnica es la que se ocupa de las temáticas relativas a la definición de los beneficiarios (cobertura) y a la provisión de los servicios.

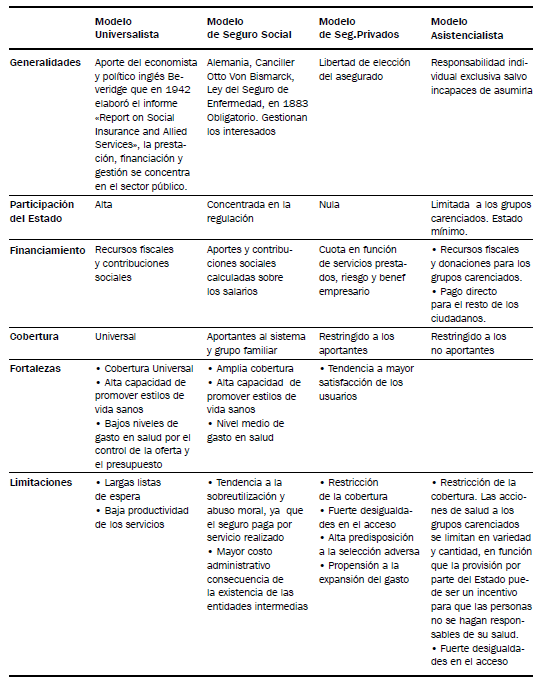

Considerando la complejidad de cada uno de los sistemas de salud que actualmente se conocen, Tobar (2000, ob.cit.) brinda una categorización a la que denomina tipos ideales de sistemas, atento a que implican una simplificación de la realidad en pos de poder comprender mejor el funcionamiento de la realidad compleja, a saber: universalista, seguro social, seguro privado y modelo asistencialista. En el cuadro 1 se exponen las principales características de cada uno de los modelos en su versión pura, así como también las principales fortalezas y limitaciones que presentan.

En la práctica es difícil hallar estos modelos teóricos desplegados en su versión más pura, más bien existe una propensión a la combinación, surgiendo de este modo, los denominados modelos mixtos o híbridos. En América Latina, en particular, ha predominado el desarrollo de estos últimos los que «.. por lo general, han tenido grandes dificultades en alcanzar cobertura universal de servicios de salud de cierta calidad (Cetrángolo, 2014, p.150).

Cuadro 1.

Principales rasgos de los modelos ideales de salud

Fuente: Elaboración propia en base a Tobar (2000) y González García y Tobar (2007)

3. EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

En Argentina el sistema de salud es una mixtura de distintos modelos ya que subsisten de manera conjunta el sistema de seguridad social, representado por las obras sociales, los seguros privados y la provisión pública. En líneas generales, el sistema sanitario del país asienta sus bases en la provisión pública a la que tienen derecho todos los habitantes, con independencia de que cuenten, además, con algún tipo de aseguramiento social o privado. La ciudadanía, en su conjunto, a través del pago de impuestos financia estas prestaciones y el Estado —en sus diversos niveles— asegura, de alguna forma más o menos efectiva, el financiamiento de este grupo afectando recursos del presupuesto público. Dentro de la seguridad social se incluye a beneficiarios vinculados, en el presente o en el pasado, al sistema laboral, los que aportan —junto a su grupo familiar— a una Obra Social. La fuente de financiamiento surge mayoritariamente de aportes del trabajador y contribuciones del empleador, calculados ambos, como un porcentaje de las retribuciones brutas.

Finalmente, el subsistema privado engloba a los usuarios que cuentan con capacidad propia de aporte, o carecen de la posibilidad de pertenecer al grupo antes descripto y contratan un seguro de salud, al que adhieren al de manera voluntaria, a través del pago de una cuota de la cual se financian las prestaciones de salud. Esta combinación de distintos modelos deriva en la existencia de una importante segmentación, la que —en principio— se ve materializada por la convivencia de distintos subsistemas, a saber: público, seguridad social y privado. La fragmentación observada demanda un significativo trabajo de coordinación y articulación en pos de lograr el uso eficiente de los recursos y niveles aceptables de equidad en la cobertura. Sin embargo, en la práctica «…. no sólo se nota la falta de integración entre los distintos subsectores –público, seguridad social, privados-, sino que hacia el interior de cada uno de ellos también se observa un elevado grado de fragmentación. (Bisang y Cetrángolo, 1997:23 )

Por otra parte, el sistema político federal de nuestro país y la descentralización de la salud pública desde la nación hacia las provincias, influyen —también— en la segmentación geográfica, habida cuenta que son veinticuatro las jurisdiccionales provinciales que participan del sistema, administrando y gestionando la salud pública por un lado y brindando cobertura a los empleados públicos provinciales y de los municipios a través de las obras sociales provinciales por otro. Estas jurisdicciones no cuentan con el mismo nivel de recursos asignados a la atención de la salud.

3.1. OBRAS SOCIALES PROVINCIALES (0SP)

En este marco, en los últimos años las obras sociales provinciales (OSP) se han convertido en actores relevantes dentro del esquema sanitario argentino. En el año 2008 el gasto de las mismas representó el 0,74% del PBI (PNUD, OPS, CEPAL, 2011). Por su parte, de acuerdo a los datos censales del año 2011 se advierte que del total de población país con cobertura formal, el 25% son afiliados a obras y servicios sociales de los estados provinciales (OSP), lo que indica que, uno de cada cuatro asegurados pertenece a este colectivo, agrupando casi 7.000.000 de beneficiarios que anualmente consultan 35 millones de veces a sus médicos (Monteferrario, De Ponti y Canale, 2015), mostrando una dispersión geográfica que asegura la presencia en todo el país, brindando cobertura a no menos del 14% de la población total país (Torres, 2015).

Es importante considerar que, según datos del último censo, la sumatoria de la población cubierta por las jurisdicciones provinciales a través de la salud pública y de la que posee cobertura de la seguridad social provincial, representa —en promedio— el 52% de la población del país, cifra que evidencia el rol fundamental que ocupan los estados provinciales en la construcción de políticas públicas sanitarias y la necesaria interacción que requiere el sector, para poder generar una sinergia positiva de las partes. En este sentido, no se observan grandes evidencias de integración entre la política sanitaria de las provincias con sus respectivas obras y servicios sociales más allá que en algunos casos la Obra Social Provincial depende del Ministerio de Salud.

Consecuentemente con lo expresado, se observa que —al interior— este colectivo de obras sociales provinciales suele reflejar las características de fragmentación del sistema de seguros múltiples: falta de coordinación de políticas, programas e instrumentos de gestión comunes o compartidos para lograr mayor eficiencia asignativa, mejor poder de negociación con los prestadores y aumento de la calidad en los servicios que reciben los beneficiarios.

En este marco, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), acuerda en 2011 un programa de asistencia técnica con la Universidad Nacional del Litoral para el desarrollo del Observatorio de Seguridad Social Provincial (OSSP) cuyo principal propósito es el monitoreo de los sistemas provinciales de atención de la salud y el desarrollo de indicadores de gestión, en la búsqueda de conformar una base de datos única que permita mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones de las obras sociales provinciales.

En la consideración de que hasta ese momento la entidad no contaba con información sistematizada para realizar evaluaciones comparativas entre las distintas obras sociales provinciales, se planteó avanzar en la generación de indicadores que posibilitaran identificar la demanda global de la población a través de las principales estadísticas y tasas de producción; determinar los valores prestacionales de mercado para las principales prestaciones brindadas por las Obras Sociales Provinciales y avanzar en el diseño de indicadores de resultados epidemiológicos

Conocer la cantidad y la ubicación geográfica de los usuarios cubiertos por las obras sociales provinciales es fundamental para la planificación sanitaria, en pos de dimensionar la cantidad de recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos necesarios para satisfacer esa demanda y para identificar la oferta de prestadores requeridas para su atención.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El presente es un trabajo descriptivo cuantitativo, que presenta indicadores de las OSP en forma individual, por regiones y del país en base a datos generados en el Observatorio de Seguridad Social Provincial, entidad que integran los autores del presente trabajo. Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se consensuó con 23 obras sociales que participan activamente de COSSPRA (sobre un total de 24 miembros), los temas que se consideraban prioritarios y factibles de relevar a los efectos de generar indicadores útiles para la gestión de cada Obra Social. Esta primera instancia participativa posibilitó establecer los objetivos del acuerdo entre UNL y Cosspra consignados en la introducción del presente trabajo (monitoreo de los sistemas provinciales de atención de la salud, desarrollo de indicadores de gestión, conformación de base de datos única que permita mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones de las OSP). A partir de los mismos, se formuló la encuesta que se incluye como Anexo al presente trabajo.

El cuestionario elaborado fue enviado por tres años consecutivos a la totalidad de las obras y servicios sociales provinciales y abordó los siguientes ejes temáticos: formas de contratación vigentes; tipologías de prestadores contratados; plazos de pago; total de beneficiarios; volumen anual de un grupo de prestaciones significativas (consultas ambulatorias, días cama en piso y en área crítica, imágenes, etc,); valores de referencia provinciales; monto y desagregación de los principales componentes del gasto prestacional. Cosspra funciona a través de regiones que agrupan a provincias con características similares. Cada una de ellas ha conformado un subcomité técnico prestacional con la participación de funcionarios de las distintas provincias miembros, de este modo representantes del equipo de trabajo de la UNL se reunieron con cada una de estas subcomisiones en encuentros regionales a los efectos de consensuar y aplicar criterios equivalentes en la respuesta de los formularios.

Como paso siguiente, a partir de las respuestas definitivas y el procesamiento de las encuestas se elaboraron los indicadores definidos por el grupo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos fijados y se confeccionaron documentos conteniendo tablas y gráficos, mostrando la información por el total país y en forma comparativa entre provincias, regiones y años. Dichos documentos fueron expuestos para su discusión en reuniones regionales y reuniones plenarias de Comité Técnico Nacional de Cosspra donde se trabajó con la metodología de análisis de los datos de la propia región cuya reunión se estaba realizando. De esta forma se incentivó la participación de las distintas jurisdicciones, se aclararon dudas existentes en relación a distintas cuestiones indagadas, así como también los representantes provinciales realizaron aportes significativos para el análisis de los reportes preparados y la propuesta de incorporación de nuevos aspectos que no habían sido considerados previamente.

A posteriori de cada reunión regional se distribuyó la información analizada entre los miembros de la región y se realizaron ajustes en el caso de corresponder. Estos nuevos datos retroalimentaron el proceso investigativo y se tuvieron en cuenta para la elaboración de los informes realizados en el mes de noviembre de cada año en reuniones plenarias de Cosspra, donde se expusieron los resultados de los indicadores compartidos en el presente trabajo, en la búsqueda de enriquecer los datos generados con las opiniones y percepciones de informantes clave.

Objetivos: i) caracterizar demográficamente la población cubierta por OSP, y ii) exponer indicadores de consumo y gasto de las OSP.

5. RESULTADOS

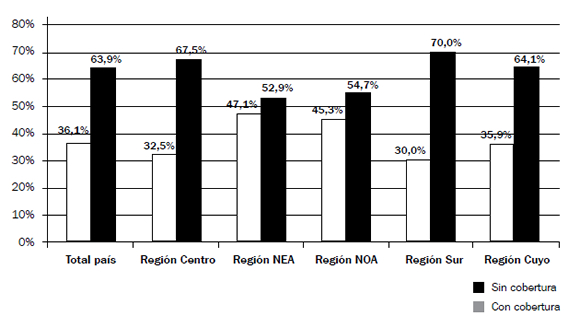

5.1. POBLACIÓN ARGENTINA CON Y SIN COBERTURA

De acuerdo a los datos del último censo poblacional publicado en el año 2011, el 63,9% de la población país cuenta con cobertura de la seguridad social y/o seguros privados, en tanto que el 36,1% restante de los ciudadanos es atendido por el sector público. Es importante considerar que la segmentación del sistema sanitario argentino no sólo se trasluce en la coexistencia de los subsectores, sino también porque al interior de cada uno de ellos se observa una importante dispersión. En el caso de la seguridad social y el subsector privado se visibiliza que ambos están compuestos por un gran número de organizaciones heterogéneas en cuanto a cantidad y tipo de población que agrupan, recursos financieros disponibles por afiliado y modalidades operatorias.

El sistema de seguridad social agrupa a más de 300 obras sociales solamente dentro del sistema nacional (ley 23660/61), una cantidad importante de obras sociales con leyes específicas fuera de dicho sistema, las obras y servicios sociales provinciales y un interesante número de cajas y servicios sociales de profesionales que se replican en todas las provincias. En tanto que, los seguros privados, reproducen el esquema múltiple de las obras sociales introduciendo un elemento adicional de distorsión, ya que al tener valores de comercialización en función de los planes de cobertura, limitan el financiamiento en función del ingreso al valor de la cuota. Dentro del sistema de seguridad social conviven instituciones de aseguramiento específicas de cada provincia, las Obras Sociales Provinciales (OSP) y otras que son transversales entre provincias: las obras sociales sindicales nacionales que se generan por tipo de actividad económica. Avanzar en el diseño de políticas que propicien el desarrollo de acciones conjuntas de estas instituciones es un importante desafío de las autoridades sanitarias en pos del logro de una mayor eficiencia asignativa de los recursos. De este modo, la generación de información de los distintos actores mencionados en la búsqueda de dimensionar su significación es un aporte interesante. Es por ello que en el apartado siguiente se avanza en la socialización de algunos resultados obtenidos en el Observatorio de la Seguridad Social Provincial en relación a las entidades que nuclea.

5.2. LAS OBRAS SOCIALES PROVINCIALES (OSP) EN EL MARCO DEL SISTEMA SANITARIO ARGENTINO. CARACTERIZACIÓN

Las OSP forman parte del subsector de seguridad social, no obstante resulta necesario diferenciarlas de las Obras Sociales incluidas en el artículo 1ro. de la ley nacional 23.660 /892, en tanto que cada provincia crea su propia obra social a partir de una legislación específica, agrupando a todos los empleados estatales de cada jurisdicción, empresas y organismos descentralizados, de municipios y comunas y, en algunos casos, a los jubilados de cajas provinciales y adherentes. Se pueden definir como «…organizaciones sin fines de lucro cuyo principal objetivo es garantizar el pleno goce del derecho a la salud en forma equitativa, para todos sus asegurados, empleados activos o pasivos de los tres poderes del Estado Provincial y entidades que adhieran al mismo» (Revista COSSPRA 2013). Cabe destacar que una de las características de las obras sociales provinciales es que tienen un «mercado cautivo», considerando que dentro de la legislación vigente en cada provincia, sus afiliados no tienen libertad de elección para su aseguramiento, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de obras sociales nacionales.

De este modo, en el marco de las normativas que regulan el funcionamiento de las OSP, el desarrollo de estrategias para captar nuevos usuarios no es un factor clave, ya que las variaciones en las afiliaciones dependen, fundamentalmente, de las altas y bajas que se presenten en el nivel de empleo de los agentes provinciales. No obstante, es necesario identificar la cuantía de la población beneficiaria, la distribución geográfica y la composición interna, en pos de planificar los recursos necesarios para atender la demanda.

Finalmente, se destaca que la mayoría de las OSP son entidades autárquicas por lo tanto, si bien se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de cada provincia, actúan en forma autónoma y no consolidan en el presupuesto provincial. Por su parte, no están sujetas a organismos de control prestacional, de este modo, la Superintendencia de Seguros de Salud no tiene injerencia sobre estas entidades y solo son auditadas por los Tribunales de Cuenta de cada jurisdicción.

Las OSP se agrupan en el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) es una institución civil sin fines de lucro, que nuclea a las 24 obras sociales Provinciales y garantiza cobertura en salud a sus 7.200.000 afiliados. Las obras sociales provinciales tienen como característica principal ser sistemas solidarios de salud, donde cada afiliado aporta en relación a su ingreso y recibe según las prestaciones que necesita. De este modo, se garantiza el acceso igualitario a la salud para este universo de trabajadores estatales de jurisdicción subnacional, que en su totalidad representan el 16 % de la población del país. En 1973 se configuró como Confederación y en 1976 consiguió la adhesión de los estados provinciales. Con un profundo concepto federal, tuvo como objetivo primario la interrelación entre las obras sociales y la coordinación de convenios de atención recíprocos. COSSPRA está dividido en cinco regiones, conformadas, cada una de ellas por las siguientes provincias: Región NOA: Jujuy (ISJ), Catamarca (OSEP), Santiago del Estero (IOSEP), Salta (IPS), Tucumán (IPSST) y La Rioja (APOS). Región NEA: Entre Ríos (IOSPER), Chaco (INSSSeP), Misiones (IPSM), Corrientes (IOSCOR) y Formosa (IASEP). Región Centro: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ObSBA), Buenos Aires (IOMA) y Santa Fe (IAPOS). Región Cuyo: Córdoba (APROSS), Mendoza (OSEP), San Luis (DOSEP) y San Juan (DOS). Región Sur: La Pampa (SEMPRE), Neuquén (ISSN), Río Negro (IPROSS), Santa Cruz (CSS), Tierra del Fuego (IPAUSS) y Chubut (SEROS).

5.3. POBLACIÓN CUBIERTA POR OSP

De acuerdo a los datos del censo 2011, sobre una población total país de 40.117.096, aproximadamente el 64% de los argentinos tienen cobertura formal de Obra Social o Plan de Salud, en tanto que el 36% restante no la tiene y su atención sanitaria está a cargo exclusivamente del Estado. Si se desagrega esta información en función de las regiones COSSPRA se visibilizan importantes dispersiones, teniendo en cuenta que en la región NEA y NOA la población sin cobertura presenta los valores más elevados, ubicados alrededor del 47% y 45% respectivamente, en tanto que en la Región Sur, se observa el mínimo porcentaje en torno al 30%.

Gráfico 1.

Población asegurada según regiones COSSPRA

Fuente: Elaboración propia según datos Censo 2011–Indec

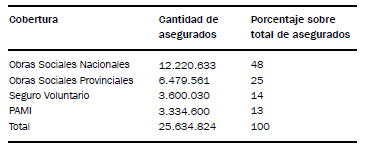

Pasando a la información de la población país con cobertura, en el Cuadro N° 2 se expone su desagregación, observando que el sistema de las leyes 23.660 – 23.661 de Seguro de Salud y de Obras Sociales incluyen la mayor parte de la población asegurada; casi uno de cada dos asegurados (47,7%) se encuentra dentro de este grupo. Le siguen los afiliados de las obras sociales provinciales agrupadas en el COSSPRA, que representan el 25% de este grupo, los incorporados a seguros voluntarios (14%) y finalmente aquellos que reciben servicios de PAMI (13%).

Cuadro 2.

Desagregación de la población país con cobertura

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo 2011–Indec

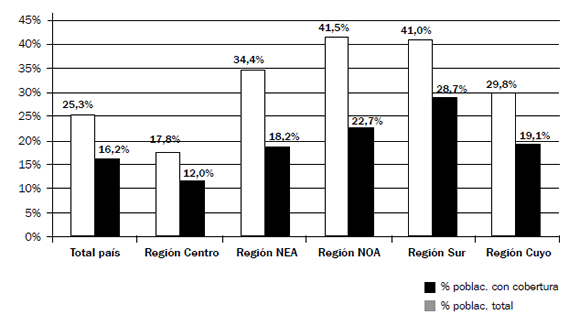

De este modo, se destaca la importancia de las OSP tanto a nivel de población asegurada como del total de la población país, ya que el 16% de la población de Argentina o el 25% de los asegurados pertenece a las Obras Sociales provinciales. En el Gráfico 2 se expone información desagregada por regiones, donde se visibiliza que los porcentajes varían significativamente según la región, desde el 12% al 28% de la población total y desde el 17% al 40,5% dentro de la población asegurada.

Gráfico 2.

Asegurados por OSP sobre población con cobertura y s/ total (%2010)

Fuente: Elaboración propia en base a datos Indec y Observatorio de la Seguridad Social Provincial

Se destaca que en las regiones NOA y SUR la incidencia sobre la población asegurada por el Estado provincial supera el 40%, alcanzando los estándares más significativos sobre el total de la población, aunque en base a dos realidades diferentes. En la región SUR influye la participación del empleo estatal sobre el total, en cambio NOA sobresale por el bajo aseguramiento de las demás obras sociales y mayores índices de población que cuenta solo con cobertura del estado.

5.4. FINANCIACIÓN DE LAS OSP

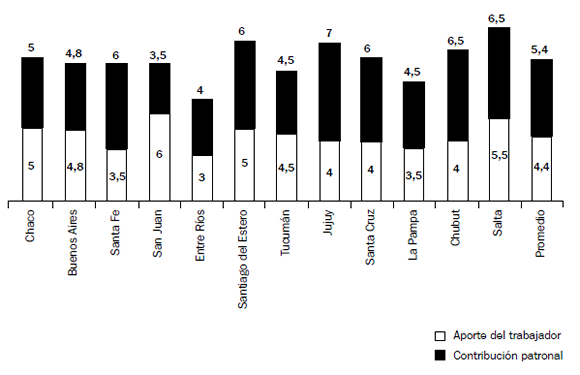

La fuente principal de sus ingresos surge de los aportes de los afiliados y de las contribuciones del empleador, en el Gráfico 3 se expone información de los porcentajes totales de aporte sobre el sueldo bruto para el promedio país y discriminado por provincias. Adicionalmente, la recaudación se complementa con otro tipo de ingresos no asociados a los haberes de los afiliados, sino a la gestión de las entidades, como por ejemplo los coseguros y copagos percibidos de parte del usuario al solicitar en la obra social las órdenes de consultas, prácticas e internaciones.

Gráfico 3.

Financiamiento de las OSP.

Aportes personales y contribución patronal (% s/sueldo)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial

5.5. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA ASEGURADA

Una de las informaciones básicas y prioritarias para la entidades bajo análisis refiere a la estructura demográfica de la población beneficiaria, puesto que la misma es un condicionante relevante de la demanda prestacional. Conocer la cantidad y la ubicación geográfica de los usuarios cubiertos por las obras sociales provinciales es fundamental para la planificación sanitaria, en pos de dimensionar la cantidad de recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos necesarios para satisfacer esa demanda e identificar la localización de la oferta de prestadores requeridas para su atención.

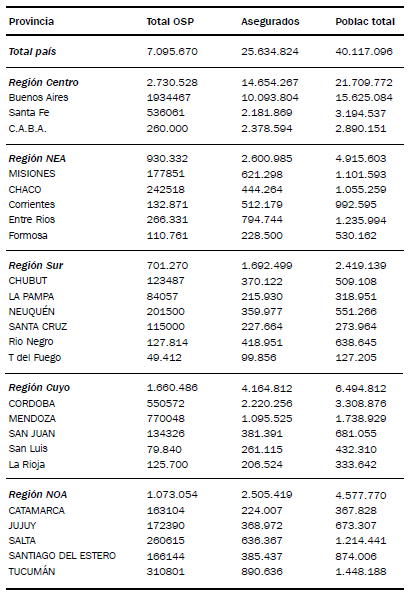

En el Cuadro 3 se expone información de la población total cubierta por las OSP en el año 2014, desagregada por región y provincia, en forma comparativa con la población total y la que tiene cobertura de obras sociales o prepagas según datos censales. Allí, es posible observar que el 38% de la población cubierta por las entidades analizadas se halla concentrada en la Región Centro, con una fuerte influencia de la Provincia de Buenos Aires, le sigue la Región Cuyo con un valor cercano al 23%, la Región NOA con un 15%, en tanto que NEA y el SUR participan con el 13% y el 10% respectivamente.

Cuadro 3.

Obras Sociales Provinciales.

Perfil demográfico, valores absolutos por provincias

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial 2014. Indec Censo 2011

Si se analiza por provincias, surge que alrededor del 53% de los afiliados a las obras sociales provinciales se aglutinan en sólo cuatro jurisdicciones: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Esta información resulta de sumo interés, ya que es posible conocer donde se concentra el poder de compra, en pos de delinear acciones del conjunto que tiendan a mejorar la situación de las entidades con menor cobertura.

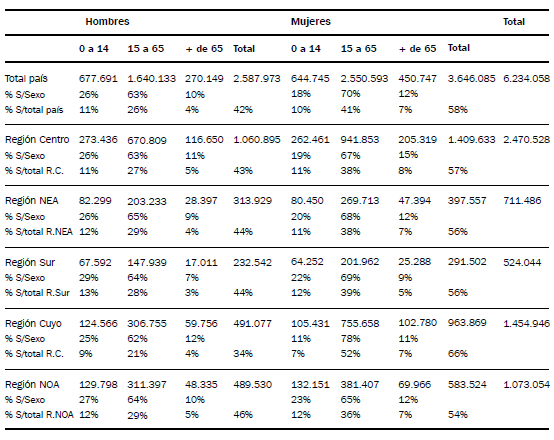

Por su parte, también resulta relevante averiguar la distribución interna por edad y sexo, en pos de identificar posibles grupos de riesgo que condicionan prestaciones particulares. En este sentido, no todas las jurisdicciones incluidas en el relevamiento cuentan con esta información desagregada, no obstante el nivel de respuestas obtenidas representa el 88% de la población total país, de modo que en el Cuadro 4 se exponen los datos recabados en virtud de considerarlos representativos.

Cuadro 4.

Distribución geográfica y por grupos etarios beneficiarios Obras sociales provinciales

Fuente: Elaboración propia en base a datos Observatorio de la Seguridad Social Provincial

La información desagregada por sexo permite observar que alrededor del 58% de la población relevada son mujeres, proporción que se mantiene en valores cercanos en todas las jurisdicciones, excepto en la región Cuyo donde se advierte una concentración en torno al 66%.

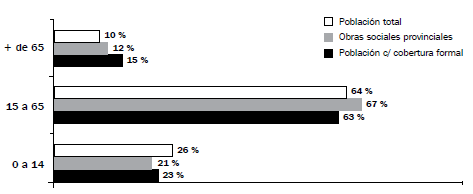

En cuanto a la composición por edad, alrededor del 21% de los datos encuestados pertenecen al grupo etario entre 0 a 14 años, el 67% se encuentra entre 15 a 65 años y los mayores a 65 años representan un 11%. En este punto, la apertura por sexo, posibilita un nuevo nivel de análisis ya que, en el total país se percibe que el grupo femenino tiene una distribución diferente a la masculina, en tanto que presenta una composición global con menor participación relativa del grupo entre 0 a 14 años, exhibiendo una mayor concentración en la población entre 15 a 65 años y mayores de 65. Esto resulta relevante, habida cuenta que el sexo y la edad son variables relevantes desde el punto de vista epidemiológico.

En el Gráfico 5 se expone información de los grupos etarios por tramo, en forma comparativa con el total de la población y con el total de asegurados país.

Gráfico 5.

Comparación perfiles etarios población total, con cobertura formal y OSP

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2011 Indec y datos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial

Es importante considerar que el sexo y la edad son consideradas variables relevantes desde el punto de vista epidemiológico, de modo que la generación de esta información resulta significativa no sólo para el dimensionamiento de la demanda, sino también para la proyección de la política sanitaria de las provincias.

5.6. INDICADORES DE CONSUMO Y GASTO

Los indicadores de consumo sanitario se desarrollan bajo el supuesto que la utilización de servicios se corresponde a las necesidades de la población (MacStravic, 1978). En este mismo sentido, Pineault y Develuy (1995) señalan que las medidas de utilización empleadas más frecuentemente refieren a tasas de consultas médicas, de intervenciones quirúrgicas, de exploraciones diagnósticas, de hospitalización (número de ingresos y altas) y de días de hospitalización.

5.7. TASA DE USO DE CONSULTAS MÉDICAS

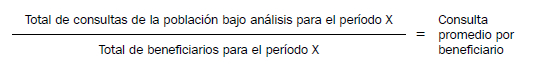

De este modo, en el Observatorio, se avanzó en la recolección de información y la construcción de distintas tasas de uso, en este trabajo nos concentramos en la propuesta realizada para las consultas médicas. En relación a la tasa de consulta por afiliado la fórmula genérica del indicador es:

Cabe destacar que este indicador es reconocido por la doctrina como una importante señal de utilización o consumo y accesibilidad de servicios, ya que la consulta médica define la tendencia del público para demandar atención, a la vez que advierte —también— en qué medida los servicios están disponibles y es la base para la determinación del gasto prestacional.

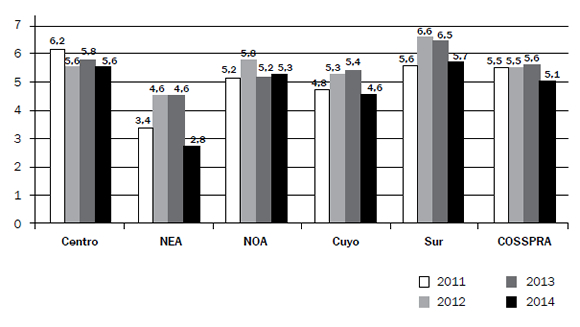

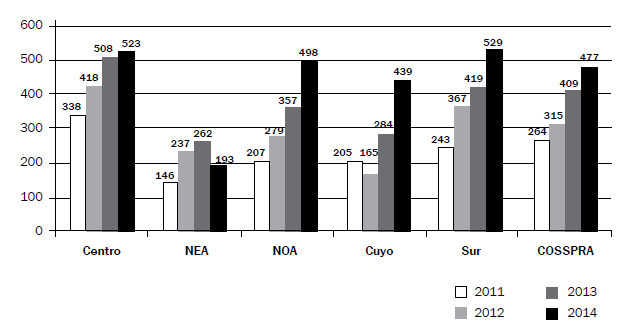

Gráfico 6.

Tasa de uso. Consultas médicas por asegurado año.

Total Regiones (2011 -2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial

Se observa escasa dispersión de las distintas regiones respecto de la media nacional, ya que esta se encuentra en valores cercanos entre cinco a seis consultas por beneficiario en el año, excepto la región Nea, donde el indicador tasa de consulta por beneficiario oscila, en el período analizado, entre 3 a 4 consultas año. Es importante considerar que no existe un valor óptimo, estándar o deseable para cada indicador, depende del grupo, edad, localización, los factores de riesgo, hábitos culturales, comportamiento de los prestadores, accesibilidad y otros factores epidemiológicos, que incluso son variables en el tiempo y en el espacio. Así, la potencialidad del indicador analizado en este apartado refiere más bien a la comparabilidad entre grupos y dentro del mismo conjunto y su evolución entre períodos. Obviamente, también permite medir accesibilidad de la población al sistema y es la base que dispara la demanda de otras prestaciones. Es por ello que resulta interesante contrastar el resultado obtenido para las OSP con valores de otros grupos de financiadores, por ejemplo comparando con datos del estudio de Revista Ademp Nro.95 antes citado, el indicador COSSPRA es superior al valor observado para las obras sociales sindicales, el que —según datos aportados por dicho estudio— se halla en valores cercanos a 4,68; en tanto que en las prepagas el dato se eleva a 8,8.

Entre los posibles argumentos explicativos de la diferencia con las obras sociales sindicales emergen, entre otros, la modalidad de contratación (inducción de comportamientos profesionales), cantidad de beneficiarios empadronados (poder de demanda) y las posibilidades de elección de prestador. En las OSP prevalece la modalidad de pago por prestación, la que tiende a una mayor utilización del sistema, a diferencia de los modelos capitados que suelen utilizar algunas obras sociales sindicales. Por su parte las OSP adoptan padrón amplio y libre elección, a diferencia de las sindicales que suelen tener padrones más reducidos y estrategias de atención en centros de primer nivel.

En el resultado del indicador para empresas de medicina prepaga podría tener influencia la localización de los beneficiarios, ya que en líneas generales suelen abarcar, prioritariamente, población urbana con mayor acceso que la rural, en cambio los afiliados a obras sociales provinciales se hallan mas dispersos por la geografía de las provincias, especialmente en localidades pequeñas con escasa estructura profesional. Es factible también hipotetizar en torno a la expectativa de utilización del sistema que tienen los sujetos que deciden voluntariamente pagar una cuota de seguro. (Canale, De Ponti y Monteferrario, 2015).

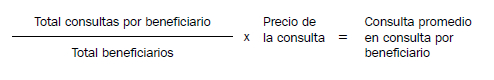

5.8. COSTO PROMEDIO EN CONSULTA POR BENEFICIARIO

Otra variable relevante de análisis para la COSSPRA es el precio de las prestaciones en cada región, por lo que desde el Observatorio se propuso interrelacionar el indicador tasa de consulta por beneficiario con el valor abonado a los profesionales por las mismas. Esta información, en primera instancia permite dimensionar el costo por consulta por afiliado, dato que contribuye para la planificación financiera de las entidades.

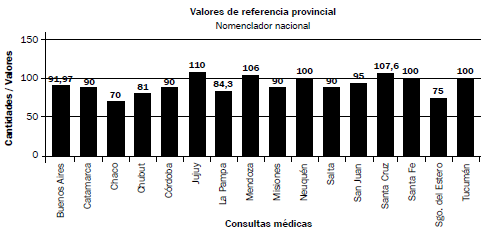

En el Gráfico 7 se expone información del valor consulta por provincia para el período 2014, donde los datos relevados dan cuenta que hay una importante dispersión ya que el ingreso por consulta oscila en montos cercanos entre setenta y ciento ocho pesos, siendo la provincia de Chaco la que registra el menor importe, en tanto que Santa Cruz presenta el mayor valor.

Gráfico 7.

Valor consultas médicas por provincia 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos Observatorio Seguridad Social Provincial

Este dato considerado en forma aislada a la tasa de uso tiene importancia relativa dado que debe relacionarse con datos de utilización. Lo que si refleja es la capacidad de determinación de precio por parte de los negociadores.

En el gráfico 8 se ofrece información del costo en consulta por beneficiario para el total COSSPRA y cada una de las regiones donde se observa que la Región Centro y Sur se hallan por encima de la media, siendo la Región NEA la que presenta un gasto significativamente menor, por la confluencia de una baja tasa de consultas por afiliados y los menores valores de mercado en el país. Si bien se observa un crecimiento del costo a través de los años, es importante destacar que el mismo se debe, entre otros motivos, a las modificaciones en el valor consulta para tratar de adecuarlo a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ya que las tasas de consultas por afiliado no presentan alteraciones significativas.

Grafico 8.

Gasto en consultas médicas por asegurado. Todas las regiones 2011–14

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial

6. ASPECTOS A SEGUIR DISCUTIENDO

• Población cubierta por OSP

Las OSP conforman un grupo de referencia dentro del sistema de salud argentino que se caracteriza por su fragmentación, fruto de la coexistencia de distintos modelos de gestión (público–seguridad social–privado), la gran heterogeneidad al interior de cada subsistema, el sistema político federal y la descentralización de la salud desde la nación a las provincias. Dentro del subsistema de seguridad social geográficamente coexisten instituciones aseguradoras de cada jurisdicción (obras sociales provinciales), con diferentes normativas de origen y funcionamiento pero con similitudes en cuanto a población, niveles de cobertura y operativas con otras instituciones que tienen presencia en varias provincias (obras sociales nacionales financiadas con los aportes de los trabajadores y empleadores de diferentes sectores de la economía), con similitudes normativas pero con diferentes coberturas y operatorias y población dispersa.

Lo anterior trae aparejado algunos efectos negativos en la eficiencia asignativa y la equidad del sector dado que se carece de instrumentos de coordinación en la gestión. El desarrollo de políticas sanitarias es una de las acciones fundamentales de las provincias argentinas. Alguna de dichas intervenciones las realiza directamente, otras las delega y -en algunos casos- dicta normas y verifica su cumplimiento. De acuerdo a los datos relevados y expuestos en este artículo, los estados provinciales tienen la posibilidad de articular directamente tanto la cobertura que brinda de modo directo a la población sin cobertura formal (36% de la población total del país) con el 16% amparada por las obras y servicios sociales provinciales (OSP), llegando a más del 52% de la población bajo su gestión inmediata. En conclusión, en promedio, más de uno de cada dos habitantes de cada provincia está bajo la responsabilidad del estado provincial en lo que hace a la ejecución directa de sus políticas de salud y aseguramiento social sanitario, independientemente de la modalidad prestacional elegida. Esta realidad no es homogénea para todas las regiones, variando entre el 45% en la región Centro al 68% en Noa. Tal dispersión es mayor si analizamos por Provincia donde oscila entre el 27% de CABA al 80% de Catamarca. Más allá de estas diferencias jurisdiccionales, en líneas generales se observa una presencia importante de los estados provinciales y de sus respectivas obras sociales.

• Fuentes de financiación

El financiamiento de las prestaciones brindadas por las OSP depende básicamente de los aportes personales y contribuciones patronales aplicados sobre el salario. Dado que no existe una normativa uniforme para este colectivo, cada provincia define sus alícuotas. Las mismas varían entre 7% (entre Rios) hasta el 12% en Salta con un promedio del 9,9%. Contribuye a esta dispersión las diferentes bases imponibles que representan los salarios promedios. Ambas cuestiones —alicuotas y media salarial— impactan directamente sobre las posibilidades prestacionales de cada OSP. Incorporar el análisis de esta variable es imprescindible al momento de definir el mapa prestacional de las OSP.

• Estructura demográfica

Estos datos son de utilidad para la determinación de perfiles de morbilidad y desarrollar acciones sobre la salud de los asegurados. La distribución por edades no difiere sustancialmente del resto de la población total y de los asegurados.

• Indicadores de consumo y costo

El relevamiento refleja la importancia de analizar en conjunto la tasa de consulta por beneficiario año con el valor de contratación a través del gasto en consulta por beneficiario. Si bien se convierte en un valor monetario con lo que debe contemplarse la variación de precios relativos, es de gran utilidad para analizar el presupuesto de las OSP La cantidad de consultas por afiliado es importante además por el efecto multiplicador sobre el gasto a partir de los estudios y prácticas que se generan. Cabe recordar que el valor de la consulta equivale al ingreso médico, por lo que —en este caso— el crecimiento del costo en consulta refleja el esfuerzo por mantener el valor de cambio de su producto. Este aumento también podría reflejar una mejor posición negociadora por parte de los profesionales, no obstante el crecimiento de este ítem es menor al observado en otros componentes de los costos de salud. Sin duda alguna la vinculación del gasto promedio en consultas con el total de beneficiarios por región, posibilita la planificación financiera de estas entidades, a la vez que al análisis comparativo permite dimensionar las jurisdicciones con mayor poder de compra, en aras de delinear estrategias para el conjunto. Así, el desarrollo de alianzas estratégicas para la negociación de valores con prestadores podría beneficiar la situación competitiva del conjunto, fortaleciendo a las entidades más desfavorecidas.

Los datos relevados en el Observatorio de la Seguridad Social Provincial expuestos en este trabajo, dan cuenta de la cuantía, el perfil demográfico y la distribución de la población en todo el país, brindando indicadores de utilización de la consulta médica que revelan un acceso levemente superior al de las obras sociales sindicales (que nuclean la mayor proporción de afiliados con cobertura país). Incorporando el valor de la consulta se obtiene un indicador de costo para el conjunto COSSPRA y las distintas regiones. La fuerte presencia en todo el territorio convierte a las OSP en determinantes de precios de referencia y pautas de contratación lo que puede ser utilizado como instrumento de la política de salud de la jurisdicción.

Cabe señalar que desde la mirada de transferencia de riesgos el óptimo teórico del sistema de seguros se halla ubicado en un único seguro que agrupe y minimice los riesgos sanitarios en base a la dispersión poblacional. Además, si el aporte depende del ingreso salarial es factible promediar todas las bases imponibles, agregando solidaridad a la hora de percibir las prestaciones desde quienes aportan mas en términos absolutos a quienes contribuyen en menor cuantía.

Con el esquema actual del sistema sanitario argentino lo apuntado no es posible, dado que el financiamiento depende básicamente del origen del aporte segmentado (seguro social, sector privado, sector público), el valor promedio del mismo, el costo afectado a prestaciones, así como también por los montos asignados presupuestariamente. Ante la realidad sanitaria de Argentina, además de Cosspra son escasas las instancias de integración entre aseguradores tanto vertical, en cada provincia, como horizontal entre provincias, en la búsqueda de sinergia positiva y potencialidad para actuar en forma planificada sobre un grupo importante de la población y su proyección sobre el colectivo. Así, la creciente significación de las OSP podría ser optimizada como instrumento de política a la hora de pensar en una reforma del sector salud, en la búsqueda de tender a un sistema más homogéneo, eficiente y equitativo.

NOTAS

1 Los autores agradecen los comentarios, aportes y sugerencias de los árbitros designados por el Comité Editorial de la revista. Dichas contribuciones permitieron realizar ajustes que enriquecieron el artículo.

2 Incluye ente otras las obras sociales sindicales, institutos de administración mixta, de empresas del estado, del personal de dirección y asociaciones profesionales de empresarios. Del personal de seguridad, etc.

BIBIOGRAFÍA

1. Arrow K., (1963). «Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care». American Economic Review 1963; 53: 941–73.

2. Asociación de Entidades de Medicina privada (Ademp) Septiembre 2010. «Tasas de uso para población urbana.» Revista ADEMP Nro. 95. pags. 18 a 21 [ Links ]

3. Bisang, R. y Cetrángolo, O. (1997) «Descentralización de los servicios de salud en Argentina ». Serie de Reformas de Política Pública, Vol. 47. Naciones Unidas: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [ Links ]

4. Canale, S., De Ponti, H., Monteferrario, M. (2014). «Indicadores de consumo y gastos en salud para evaluación de gestión de obras sociales provinciales». Revista FABICIB, 1914; 15; 135–50.

5. Cetrángolo, O. (2014). Financiamiento fragmentado, cobertura desigual y falta de equidad en el sistema de salud argentino. Revista de Economía Política de Bs. As. Año 8, Vol. 13, 145–183.

6. Cosspra – UNL (ESS FBCB): «Observatorio de la seguridad social provincial / Recolección de datos, generación de indicadores de consumo e indices de precios, promedio nacional y por Región». Informe final 2013. Octubre 2013

7. PNUD (2011). El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros / 1a ed. – Buenos Aires : Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.

8. González Garcia, G. y Tobar, F. (1997). Más salud por el mismo dinero. La reforma del sistema de salud en Argentina. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano–ISALUD. 304 páginas.

9. Indec. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 [ Links ]

10. Jack W. (1999). «Principles of Health Economics for Developing Countries». World Bank Institute (WBI) development studies*World Bank Institute (WBI) development study Washington, TheWorldBank.http://documents.worldbank.org/curated/en/1999/10/439336/ principles-health-economics-developing-countries [ Links ]

11. Maceira, Daniel (2003). Instituciones Sanitarias en un País Federal: Las Obras Sociales Provinciales en Contexto. CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad SEMINARIO IV – Agosto 2003

12. Maceira, Daniel (2011) «Sistemas de salud locales: análisis sobre la relación entre aseguramiento y mecanismos de contratación y pago» Salud Investiga [ Links ]

13. Monteferrario, M; De Ponti, H; Canale, S. (2015). «Monitoreo de Sistemas Provinciales de Atención de la Salud. Indicadores de Gestión». Paper presentado en las 25 Jornadas Nacionales de la Asociación de Economía de la Salud , Buenos Aires, Septiembre 2015 [ Links ]

14. McStravic, R.E., (1978). «Determining Health Needs». Health Administration Press, Ann Arbor, 31–53. 12

15. Pineault, R y Daveluy, C (1995). La planificación sanitaria. Conceptos. Métodos. Estrategias. Segunda Edición. Masson, SA, Barcelona. Primer Edición, 1987. [ Links ]

16. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el Mundo2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra: OMS, 2000. [ Links ]

17. Revista COSSPRA Nro. 1 – Publicación oficial – junio 2013

18. Tobar, F. (2000). «Herramientas para el análisis del sector salud». Medicina y sociedad, 23(2), 83–108.

19. Torres Rubén (2015). Política Sanitaria en el país de los argentinos. Ediciones ISALUD (pag. 103 a 116). [ Links ]