Introducción

La tesis de la realización múltiple sostiene que una clase de una ciencia especial -es decir, de una ciencia que no es la física- puede implementarse en realizadores físicamente no uniformes. La realización múltiple supone la existencia de realizadores físicos que carecen de propiedades comunes, y que, a pesar de ello, producen idénticos efectos (Fodor 1974; Putnam 1967). Aunque esta tesis inicialmente pretendía dar cuenta de la relación entre mente y cerebro, pronto se generalizó como parte de una estrategia general anti-reduccionista en el ámbito de la filosofía de la ciencia (Polger y Shapiro 2016; Polger 2004). El punto central es que una clase natural puede estar instanciada por realizadores que carecen de propiedades físicas comunes (Weber 2005; Pylyshyn 1984).

Consideremos el caso de las feromonas (Hoyningen-Huene 1997). Ciertas especies de animales secretan feromonas que inducen a otros individuos -de la misma u otra especie- a comportarse de determinada manera, ya sea, por ejemplo, a seguir una pista o huella para identificar alimentación, o a prepararse para el apareamiento (Wyatt 2014; Jacobson 1972). Las feromonas gozan de poderes causales uniformes, a pesar de carecer de una estructura fisicoquímica común (Hoyningen-Huene 1997) Vistas desde el punto de vista de la química, las feromonas son un conjunto heteróclito de sustancias que carecen de una estructura común. Vistas desde el punto de vista de la biología, en cambio, las feromonas constituyen una clase natural, y como tal permiten explicar de manera homogénea el comportamiento de diversos organismos (Weber 2005).

El debate sobre la realización múltiple ha girado en torno a diversos aspectos. En un primer momento, la cuestión era determinar la posibilidad de fenómenos múltiplemente realizados. El desarrollo del computacionalismo en filosofía de la mente cumplió un papel fundamental en esta etapa, ya que mostró que el mismo software puede estar múltiplemente implementado en diferentes hardwares (Shapiro 2003). Los textos pioneros de Fodor y Putnam se encuadran dentro de esta problemática (Fodor 1974; Putnam 1967). En una segunda etapa el debate se encaminó en otra dirección. Admitida ya la posibilidad de la realización múltiple, el problema ahora era dar cuenta de su incidencia en la naturaleza; esto es, de cuán frecuente son los fenómenos múltiplemente realizados (Horgan 1993; Polger y Shapiro 2016)1. El objetivo fundamental de este nuevo interés por la realización múltiple consiste en determinar un marco teórico que permita aislar las condiciones bajo las cuales emergen y persisten fenómenos múltiplemente realizados.

Nuestra investigación se centra en esta segunda dimensión del debate. El presente texto discute las condiciones bajo las cuales puede uno esperar encontrarse con fenómenos múltiplemente realizados. En este sentido, abordaremos tres puntos centrales. En primer lugar, mostraremos que el modelo de la realización múltiple, tal como es presentado en la literatura, carece de un mecanismo subyacente que explique cómo realizadores no uniformes pueden producir efectos convergentes. En segundo lugar, discutiremos una tentativa de resolución de este problema, que consiste en introducir un mecanismo selectivo que retenga solo aquellos realizadores que son adecuados para producir un resultado adaptativo. Finalmente, criticaremos esta solución, sosteniendo que un mecanismo tal es impotente para cumplir la tarea que le es asignada.

Con el fin de llevar adelante este proyecto, procederemos de la siguiente manera. En la sección 2 presentaremos el modelo de la realización múltiple. En la sección 3 introduciremos el problema que, según algunos de sus críticos, constituye el verdadero talón de Aquiles de la realización múltiple, y procederemos asimismo a esbozar la estructura del argumento selectivo con el que algunos filósofos han pretendido subsanar dicho problema. En la sección 4 presentaremos nuestra crítica al modelo selectivo. En la sección 5 discutiremos el problema de la distribución de la realización múltiple en la naturaleza. Finalmente, en la sección 6, formularemos algunas conclusiones, cerrando, así, nuestra exploración.

El modelo de la realización múltiple

En la literatura contemporánea se distinguen dos concepciones distintas de la realización múltiple: la plana y la dimensionada (Gillett 2002, 2003). Según la concepción plana, un realizador realiza una función F si y solo si ese realizador funciona como F. Tanto la propiedad de ser un realizador como la propiedad de funcionar como F son propiedades que pertenecen al mismo nivel de la naturaleza, aunque no al mismo nivel de abstracción (Gillett 2002). Una propiedad determinada está realizada múl tiplemente cuando distintos realizadores M1, M2,...,Mn pueden funcionar como F pese a carecer de propiedades físicas comunes.

La concepción dimensionada, en cambio, concibe la realización múl tiple como una relación composicional que vincula el comportamiento del sistema a cierto nivel de la naturaleza con las propiedades causales de sus partes componentes Desde esta perspectiva, la realización múltiple es una re lación micro-macro, que vincula propiedades y entidades de distintos niveles de la naturaleza (Gillett 2002). Una propiedad macro está múltiplemente realizada cuando distintos realizadores -a pesar de carecer de propiedades físicas uniformes- producen efectos idénticos a un nivel de la naturaleza superior. Para la concepción dimensionada los niveles de abstracción son consecuencia de la existencia de diferentes niveles de la naturaleza.

El argumento discutido en este artículo se aplica tanto a la con cepción plana como a la concepción dimensionada de la realización múl tiple. Sin embargo, por simplicidad expositiva adoptaremos el punto de vista de la concepción dimensionada para presentar el grueso de nuestro análisis. Así, entenderemos la realización múltiple esencialmente como un fenómeno que involucra diferentes niveles de la naturaleza.

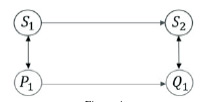

Los defensores del modelo de la realización múltiple tomaron como blanco de ataque el modelo de reducción nageliano (Fodor 1974; Putnam 1967). Según Nagel, para que exista reducción se requiere que los términos de ambas teorías -la teoría reducida y la teoría reductora- estén conectados a través leyes puentes bicondicionales (Nagel 1961). Concretamente, para cada clase de una ciencia especial S, hay una clase P de la teoría reductora que es coextensivamente equivalente con ella. De esta manera, cada vez que S es instanciada, también es instanciada P, y viceversa (Van Riel 2014). Dicho de otro modo: S es una condición suficiente y necesaria para P; y P es una condición suficiente y necesaria para S. Este modelo puede ser representado utilizando el siguiente diagrama (Figura 1):

El modelo de la realización múltiple niega que existan leyes bicondicionales que unan los predicados St y S2 con los realizadores Pt y respectivamente2. Las leyes puente son meramente condicionales: las clases St y S2 supervienen en tipos de realizadores físicos, y existen diversos tipos de realizadores físicos sobre los cuales supervienen tales clases especiales (Kim 1992). Así, el mismo tipo St puede estar instanciado en diversos realizadores físicos. Dicha idea -que está en la base de lo que ha dado en llamarse “fisicalismo no reductivo”- puede presentarse, esquemáticamente, utilizando el diagrama presentado en la figura 2 (Fodor 1974). Como puede verse, St y S2 son categorías de las ciencias especiales que constituyen una ley especial.

El modelo de la realización múltiple intenta justificar una autonomía relativa de las ciencias especiales con respecto a la física (Fodor 1975, 1997; Kincaid 1997). Como se desprende claramente del diagrama presentado en la Figura 2,1a ley especial (S * S,) capta regularidades que desaparecen si ponemos la mirada en la estructura física de los realizadores (Richardson 2008, 2009). Nótese, sin embargo, que dichas leyes especiales, pese a no ser físicamente reducibles, supervienen exclusivamente en esos mismos realiza dores (Sober 1999).

El reduccionismo se implantó principalmente en el ámbito de la filosofía de la mente y proponía identificar estados mentales con estados cerebrales, estableciendo una relación uno a uno entre los primeros y los segundos (Block y Fodor 1972). Para sus defensores, tanto las sensaciones como la consciencia eran considerados fenómenos cerebrales (Feigl 1967; Smart 1959; Place 1956). Esta versión del reduccionismo, conocida como “teoría de la identidad mente /cerebro”, identifica tipos de estados men tales (M) con tipos de estados cerebrales (C), de manera que cuando M está presente, C está presente también, y viceversa. Los tipos mentales y los tipos cerebrales son idénticos.

El argumento inicial en defensa de la realización múltiple fue presentado por Putnam (1967). El punto de partida de su razonamiento es la observación de que existen estados mentales -como el dolor, por ejemplo- que son compartidos por diferentes especies animales. Existe, así, dolor en humanos, en reptiles, y moluscos. Se podrían establecer generalizaciones relativas al dolor en términos de roles funcionales. Así, frente a ciertos estímulos, por ejemplo, los organismos de distintas especies reaccionan alejándose. Sin embargo, esas regularidades están implementadas en estructuras neurológicas diversas en una u otra especie. La tesis de la identidad exigiría, para que haya reducción, que toda instancia de dolor sea coextensiva a una estimulación cerebral común para todas las especies. Y esto es precisamente lo que Putnam encuentra poco plausible:

“The physical-chemical state in question must be a possible state of a mam- malian brain, a reptilian brain, a mollusk’s brain (...)• At the same time, it must not be a possible (physically possible) state of the brain of any physically possible creature that cannot feel pain” (1975: 436).

Nótese que para el modelo de la identidad la relación debe ser tal que cada vez que aparece dolor en una especie debe activarse un proceso neuro- lógico idéntico en todas las especies involucradas. Aunque esto es al fin de cuentas una cuestión empírica, Putnam se encarga de mostrar el carácter implausible de esta exigencia del modelo reduccionista. La realización múltiple permi tiría, en cambio, contar con una psicología del dolor común a todas las es pecies, permitiendo, al mismo tiempo, que la implementación de aquella varíe en el cerebro de los moluscos, los mamíferos, y los reptiles. Así, tendríamos variación a nivel neurológico, e invariantes a nivel del comportamiento (Bickle 2010). En líneas generales, estos son los elementos que constituyeron el consenso en la comunidad filosófica en torno a la realización múltiple.

Coincidencia y selección

El problema de la coincidencia cósmica

Algunos autores han sostenido que la existencia de fenómenos múlti plemente realizados es problemática (MacDonald 1992; Papineau 1992, 2009,

2010). De acuerdo a estos autores, los fenómenos múltiplemente realizados requieren un mecanismo que explique cómo realizadores sin una estructura física uniforme pueden, a pesar de ello, producir efectos idénticos. A falta de dicho mecanismo, la existencia de dichos resultados parece ser una consecuencia inexplicada -esto es, una suerte de “coincidencia cósmica” (Papineau 1993)-.

Mientras mayor sea la variedad de realizadores envueltos en el proceso, y más frecuente sea el número de fenómenos múltiplemente realizados, más inverosímil resulta la tesis de la realización múltiple.

David Papineau (1993) sugiere el siguiente escenario. Supongamos que usted visita a su médico porque su rodilla se encuentra inflamada. El facultativo indaga sus hábitos alimentarios, especialmente en relación con su consumo de repollitos de Bruselas. Luego de que usted explica que consume habitualmente ese alimento, su médico le hace saber que su consumo genera inflamación en las rodillas, y le explica que existen diversos mecanismos a través de los cuales los repollitos de Bruselas desencadenan inflamación: en algunos casos, a través de la liberación de un ácido que se deposita en la

rótula; en otros casos, el factor relevante es la presencia de una determinada proteína que erosiona la rodilla. Y así sucesivamente. Aunque la relación entre el consumo de repoallitos de Bruselas y la inflamación de las rodillas es robusta, el mecanismo causal subyacente está múltiplemente realizado.

This story doesn't hang together. It beggars belief that Brussels sprouts should always give rise to inflamed knees, yet the physical process that mediates this should be different in every case. Surely either there is some further feature of the sprouts that can explain why they all yield the same result, or we were mis- taken in thinking that there was a genuine pattern in the first place, as opposed to a curious coincidence in our initial sample of cases (Papineau 2010: 181).

Es importante comprender correctamente el alcance de la objeción de la coincidencia cósmica. El punto central no es que la relación entre el consumo de repollitos de Bruselas y la inflamación de las rodillas esté pobremente mo tivada, ni que la explicación ofrecida sea incoherente. Tampoco se cuestiona la posibilidad de que exista realización múltiple en este caso concreto. La objeción se focaliza en la inverosimilitud de la realización múltiple en general, dada la existencia de un mecanismo explicativo subyacente.

El modelo selectivo

Fodor argumenta que la objeción de la coincidencia cósmica carece de sentido porque la realización múltiple debe ser tratada como un término primitivo, es decir, como expresando precisamente la brutalidad constitutiva con la que están organizados ciertos fenómenos del mundo:

Damn near everything we know about the world suggests that unimaginably complicated to-ings and fro-ings of bits and pieces at the extreme micro- level manage somehow to converge on stable macro-level properties. On the other hand, the “somehow” is entirely mysterious (Fodor 1997: 160-161).

Pero esta estrategia es cuestionable. ¿Cuantos fenómenos estamos dis puestos a explicar invocando coincidencias primitivas no explicadas? Los abogados del modelo selectivo sostienen que el camino adecuado para rescatar la realización múltiple pasa por identificar el mecanismo subyacente, no por invocar la brutalidad de la realización múltiple. El desafío es particularmente complejo, ya que el mecanismo sugerido no puede ser tal que identifique propiedades uniformes a nivel de los realizadores, puesto que en ese caso desaparecería la realización múltiple.

Lo distintivo de un fenómeno múltiplemente realizado es la existencia (a) de variedad a nivel de los realizadores, y (b) de uniformidad a nivel de los efectos. Tanto (a) como (b) tienen que estar presentes para que haya realización múltiple. Estos requerimientos sin embargo parecen ir en direcciones contrarias. Si tenemos denominadores comunes en los realizadores, entonces no tenemos realización múltiple, ya que la uniformidad en los efectos puede ser explicada en términos de la uniformidad de los realizadores. Si, en cambio, carecemos de de nominadores comunes a nivel de los realizadores, entonces tenemos realización múltiple, pero nos encontramos con la objeción de la coincidencia cósmica en toda su fuerza. Lo que se necesita es un mecanismo que explique al mismo tiempo la convergencia en los efectos sin suponer uniformidad a nivel de los realizadores. Y es aquí precisamente donde entra la selección.

La selección opera como un filtro, reteniendo aquellos realizadores que producen un resultado adaptativo (Brandon 1990). El filtro no toma en cuenta las propiedades físicas comunes de los realizadores, sino su ap titud para producir ciertos resultados (Sober 1984): cualesquiera sean las propiedades físicas de un realizador, si efectivamente produce el resultado adaptativo, permanece en la población. La característica fundamental de los procesos selectivos -sostiene Sober (1984)- es, así, su sensibilidad al resultado: la selección toma como input diversos realizadores, y va eliminando todos aquellos que no producen el efecto adaptativo. Sober señala que el proceso de filtrado selectivo siempre es relativo a una población dada, y solo se retienen aquellos realizadores que superan a sus rivales en la producción de dichos efectos adaptativos. El modelo selectivo permite, de esta manera, que realizadores que producen efectos idénticos a través de realizadores físicamente diferentes logren convivir en una población determinada. Esa convivencia constituye el fenómeno múltiplemente realizado. La apelación a la selección evita las coincidencias masivas.

Volvamos al ejemplo de las feromonas. Dichas feromonas producen efectos homogéneos a nivel del comportamiento de ciertos organismos, aun cuando carecen de denominadores comunes a nivel de los realizadores. La selección retiene aquellas sustancias que, por cualquier razón, producen re sultados adaptativos en un contexto determinado. Dado que dichas sustancias químicamente no uniformes resultan adaptativas, son selectivamente retenidas. La realización múltiple es una consecuencia del proceso selectivo (Papineau 1992). El mecanismo selectivo permite acumular variedad en los reali zadores; y esto no solo excluye las coincidencias masivas, sino que permite dar cuenta de manera natural de la manifiesta heterogeneidad de los realizadores.

En suma, los críticos de la realización múltiple que hemos estudiado en esta sección identifican un problema y proponen una solución. El pro blema es la falta de un mecanismo que dé cuenta de lo que de otra manera sería una coincidencia cósmica. La solución es la propuesta de un mecanismo selectivo capaz de evitar dicha objeción. Coincidimos plenamente con los críticos del modelo de la realización múltiple en la identificación del problema. Pero disentimos con la solución propuesta. En la sección siguiente mostraremos que la selección no solo no produce los efectos esperados, sino precisamente los contrarios.

Crítica del argumento selectivo

El argumento selectivo pretende rescatar el modelo de la reali zación múltiple identificando el mecanismo subyacente. En un contexto donde existen procesos selectivos, la realización múltiple resulta natural, ya que aquellos permiten dar cuenta de la convergencia en los efectos sin apoyarse en denominadores comunes a nivel de los realizadores. En contextos donde la selección está ausente, en cambio, no tendríamos que encontrarnos con fenómenos múltiplemente realizados. Reconstruyendo la propuesta de los abogados del argumento selectivo, podríamos decir que la probabilidad condicional de encontrar fenómenos múltiplemente realizados es mayor cuando estamos en contextos selectivos que cuando no estamos en contextos selectivos, esto es:

P(RM/S) > P(RM/-S)

De esto se siguen diversas consecuencias interesantes. Así, en el ámbito de disciplinas como la biología, la psicología y quizás también las ciencias sociales (en la medida que estas últimas admitan procesos selectivos), los fenómenos múltiplemente realizados deben abundar, mientras que en el perímetro de disciplinas como la química o la física, donde no existen procesos selectivos en juego, no deberíamos encontrarnos con fenómenos múltiplemente realizados. El modelo selectivo realiza de esta manera predicciones concretas sobre dónde debemos esperar encontrarnos con realización múltiple (Papineau 1992, 1993).

Compárese este resultado con lo que predice el modelo de la bru talidad primitiva de Fodor. Si la tesis de Fodor fuese correcta, no habría razón alguna para encontrar una distribución de fenómenos múltiplemente realizados como la mencionada; por el contrario, dichos fenómenos tendrían que estar distribuidos en la naturaleza sin importar si se dan en contextos selectivos o no. La tesis de la brutalidad primitiva de Fodor no explica por qué en ciertos contextos -en biología, por ejemplo- abundan los casos de realización múltiple, pero no así en física o en química.

Como veremos, aunque este es, indudablemente, un resultado inte resante, el modelo selectivo adolece de deficiencias de fondo que mitigan estas promesas. En efecto, la selección es incapaz de rescatar la realización múltiple por razones que tienen que ver con la naturaleza misma del proceso de filtrado selectivo. Expondremos a continuación dos razones que, a nuestro juicio, tornan la selección o bien irrelevante para rescatar la realización múl tiple del problema de la coincidencia cósmica (primera objeción), o bien literalmente un enemigo de la realización múltiple, en el sentido de que empujan en dirección contraria a la sugerida por sus defensores (segunda objeción).

4.1. Primera objeción

Los defensores del modelo selectivo sugieren un mecanismo que re tiene o elimina realizadores en función de su eficacia en la producción de efectos adaptativos. Todos aquellos realizadores que satisfacen esa condición permanecen en la población; el resto, son eliminados. Pero aquí surge una dificultad. La selección es posterior a la realización múltiple, y no una causa de ella. La selección opera sobre diversos realizadores que ya tienen una propensión o disposición a producir un efecto convergente. Esto significa que la selección no participa en la generación de los efectos múltiplemente realizados (Knowles 1999). De hecho, el proceso selectivo toma diversos realizadores y los retiene, pero la realización múltiple es un dato previo al filtrado selectivo (Brunnander, 2013). La realización múltiple está ligada al proceso generador de variación, no al mecanismo de selección en sí mismo. Es precisamente porque hay variación a nivel de los realizadores que la selección puede operar ex post (Khalidi 2013). Si hubiese homogeneidad -esto es, si no hubiese realización múltiple a nivel de los inputs-, no habría nada que retener. Es precisamente porque existen realizadores con distintas capacidades para promover el mismo efecto que la selección puede operar sobre ellos, resguardando aquellos que son eficientes en la producción del resultado adaptativo.

La primera objeción entonces cuestiona el rol de la selección como mecanismo generador de realización múltiple. Si el modelo selectivo buscaba explicar la realización múltiple, el fracaso es evidente: la selección opera después de que la realización múltiple tuvo lugar, y en ningún caso es su causa. La selección no constituye un mecanismo creador de variación. A esta altura la alternativa es clara. O bien hay variación a nivel de los realizadores o bien no la hay. Si no hay variación, tampoco habrá variación una vez pasado el filtro selectivo. Y si la hay, pues, la selección no tiene nada que ver con ella, ya que la selección toma la variación como un elemento exógeno.

El error del modelo selectivo parte de una incomprensión del me canismo selectivo en general. Muchas veces se ha entendido la selección como un proceso creativo, por el que se generaban nuevas formas de adap tación. Dicha interpretación es controvertida en el ámbito de la filosofía de la ciencia (Walsh 2007). La selección es un procedimiento de filtrado que opera a nivel poblacional y se limita meramente a excluir variantes (Sober 1984; Walsh, Lewens y Ariew 2002). El gambito de los defensores del modelo selectivo consiste en endogenizar la variación, haciéndola depender del mecanismo de filtrado. Sin embargo, esto es un error. Los realizadores son exógenos a la selección. Si esta primera objeción es correcta, entonces la estrategia de rescate de la realización múltiple fracasa.

Segunda objeción

Los defensores del modelo selectivo pueden reformular su propuesta con el fin de evadir la primera objeción. Papineau sostiene por ejemplo que lo que se intenta esclarecer no es propiamente la existencia de fenómenos múltiplemente realizados, sino su persistencia (Papineau 2009). La reformu lación propuesta por Papineau es de naturaleza defensiva, ya que busca res guardar algunas de las consecuencias más importantes del modelo selectivo, a saber, que la selección puede dar cuenta exitosamente de por qué la realización múltiple abunda en contextos selectivos como los de la biología, la psicología o las ciencias sociales, pero está ausente en contextos no selectivos, como los de la física y la química.

La segunda objeción va aún más lejos que la primera. La selección no solo no es responsable de la variación, sino que tampoco contribuye a conservar la heterogeneidad en la población de los realizadores. La selección es un proceso esencialmente reductor de variación: todos aquellos realizadores que no son capaces de producir el resultado adaptativo son eliminados (Sober 1984). Mal podría la selección entonces garantizar la perpetuación de realización múltiple cuando su efecto es precisamente el contrario. Ambas objeciones identifican una misma fuente de confusión en el modelo selectivo: la creencia de que la selección tiene una capacidad creadora, cuando en realidad no hace más que eliminar variación. En el primer caso, se atribuía a la selección la capacidad de crear variación. En el segundo caso, se le atribuía la capacidad de mantener una variación ya existente, que se desvanecería si no hubiese selección.

Tomando ambas objeciones conjuntamente, puede decirse que el argumento selectivo fracasa en su tesis central esto es, en la idea de que P(RM/S) > P(RM/-S)-.Y fracasa por dos razones separadas. La primera razón es que la presencia de selección es simplemente independiente de la existencia de realización múltiple (primera objeción). La segunda razón es que la selección tiene un efecto reductor de la variación una vez que ella emerge en una población determinada, impidiendo, más que favoreciendo, su persistencia en dicha población (segunda objeción). Cualquiera sea el caso, entonces, la selección no juega el papel que sus abogados le atribuyen, y en ningún modo es capaz de mitigar los efectos de la objeción de la coincidencia cósmica.

El problema de la distribución

La conclusión de nuestro razonamiento es que el modelo selectivo no puede rescatar a la realización múltiple de la objeción de la coincidencia cósmica. Se trata pues de un argumento escéptico. Alguien podría objetar, sin embargo, que hay cierta precipitación en el abandono del modelo selectivo. Quizás el modelo selectivo no puede resolver el problema de la coincidencia cósmica, pero al menos es capaz de echar luz sobre el problema de la distribución de la realización múltiple. En efecto, un hecho incontrovertible es que la realización múltiple es más común en biología, psicología y ciencias sociales que en física o química. Y mientras el modelo de la brutalidad propuesto por Fodor es incapaz de dar cuenta de esta distri bución, el modelo selectivo cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Por ello su abandono anticipado tendría un costo explicativo elevado.

Hay dos puntos que quisiera destacar con respecto a este tema. El primero es que, de hecho, si las objeciones presentadas en la sección anterior son correctas, no hay manera de utilizar el modelo selectivo ni para explicar la realización múltiple, ni tampoco para dar cuenta de su distribución. Para explicar la distribución de la realización múltiple tendríamos que suponer que la selección es endógenamente responsable de la misma. Sin embargo, dijimos que esto no es correcto: la selección solo elimina variación. Nótese sin embargo que abandonar el modelo selectivo no implica privarnos de un recurso para explicar la distribución de la realización múltiple. De hecho, el punto de las objeciones presentadas en la sección anterior es mostrar que nunca tuvimos dicho recurso porque la generación de variación es independiente de la selección; con lo cual, abandonando el modelo selectivo no perdemos nada que hayamos tenido antes.

El segundo punto consiste en refinar el modelo selectivo para hacerlo menos inhóspito a la realización múltiple. El objetivo no es explicar la distribución de la realización múltiple -dijimos que eso no es posible dado el carácter exógeno de la variación- sino mitigar el efecto uniformizador de la selección. Esto significa revisar el alcance de la segunda objeción, dejando intacta la validez de la primera. En síntesis, me permito mencionar dos re sultados publicados hace poco que muestran que la selección no necesariamente tiene un efecto reductor de la variación (Küchle y Ríos 2020).

En primer lugar, la selección no tiene un efecto reductor cuando (a) la medida de la adaptación es continua, y (b) los realizadores existentes en la población son igualmente adaptativos de acuerdo con esa medida (Küchle y Ríos 2020). En ese caso, la selección no puede distinguir entre ellos, y el fenómeno permanece múltiplemente realizado después del filtrado selectivo. Esta consideración atenúa de manera significativa el alcance de la segunda objeción, mostrando que en circunstancias particulares -realizadores igual mente adaptativos medidos de manera continua- la realización múltiple no funciona como reductor de variación. Nótese sin embargo que esta puntualización no significa atribuirle a la selección la capacidad de explicar la distribución de la realización múltiple; solo habilita la coexistencia de realización múltiple en contextos selectivos.

En segundo lugar, la selección tampoco tendrá un efecto reductor de la variación si los realizadores se encuentran en nichos diferentes y no compiten entre sí (Küchle y Ríos 2020). Esto ocurre paradigmáticamente -aunque no en forma exclusiva- cuando nos encontramos en situaciones en las cuales la realización múltiple engloba miembros de diferentes especies. El famoso caso de Putnam sobre el dolor en diversas especies es un buen ejemplo (Putnam 1967): los realizadores neurobiológicos del dolor en moluscos, mamíferos y reptiles carecen de propiedades en común, pero entrañan efectos uniformes. Cuando los miembros de dichas especies son expuestos a estímulos dolorosos, intentan escapar a la fuente de dolor. La implementación del fenómeno es distinta en cada especie, aun cuando a nivel del comportamiento haya uniformidad. Esos realizadores han sido seleccionados en cada especie separadamente por su valor adaptativo, pero no compiten entre sí precisamente porque pertenecen a nichos diferentes - esto es, los realizadores neurobiológicos en moluscos no compiten con los realizadores neurobiológicos en reptiles (Küchle y Ríos 2020)-. A nivel de cada especie probablemente los realizadores sean los mismos y no haya realización múltiple. Pero si tomamos las distintas especies, los realizadores de cada una de ellas pueden ser diferentes con respecto a los realizadores de las otras, aun cuando la selección esté operando. Esto significa que hay procesos selectivos en juego, pero dado que ellos ocurren en nichos dife rentes, el efecto uniformizador no se produce, y habría pues lugar para la realización múltiple.

Determinar si la estrategia del refinamiento del modelo selectivo es capaz de esclarecer el problema de la distribución de la realización múltiple es una cuestión harto compleja. Nuestra impresión es que no puede hacerlo. Pero sí puede hacer los contextos selectivos más hospitalarios para la realización múltiple. La problemática de la distribución de la realización múltiple es uno de los puntos de controversia más interesantes. Aquí nos limitamos a reportar dos resultados recientemente publicados en otro trabajo que intentan identificar condiciones bajo las cuales se podría observar realización múltiple en contextos selectivos (Küchle y Ríos 2020). Aun así, el refinamiento del modelo no es suficiente para explicar por qué la realización múltiple es más común en contextos selectivos que en contextos no selectivos.

Conclusión

Hemos llegado al final de nuestro recorrido y es el momento de hilar algunas conclusiones. El resultado de este análisis es moderadamente escéptico. Hemos sostenido que el modelo selectivo identifica correctamente un buen problema: a saber, que la realización múltiple requiere una justificación ya que, a falta de un mecanismo subyacente, no se entiende cómo realizadores no uniformes pueden producir resultados idénticos. Pero sin embargo la solución a dicho problema no pasa por la selección. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque la selección es posterior a la realización múltiple y nada tiene que ver con su generación. Y, en segundo lugar, por cuanto la selección es esencialmente un mecanismo reductor de la variación que tiende hacia la uniformidad. Hemos asimismo reportado muy brevemente dos condiciones particulares que matizan esta última objeción. El resultado global de nuestro análisis es conflictivo. Concede la existencia de un problema serio para el modelo de la realización múltiple y rechaza al mismo tiempo la solución propuesta por los abogados del modelo selectivo. La objeción de la coincidencia cósmica es rehabilitada y el modelo de la realización múltiple queda envuelto en un interrogante.