Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.18 no.2 CABA dic. 2016

ARTÍCULOS

Viriathus Hegemon Lusitani: Un análisis historiográfico a través de la arqueología y de las fuentes clásicas *

Viriathus Hegemon Lusitani: An historiographical analysis through archaeology and sources classic

Viriathus Hegemon Lusitani: Uma análise historiográfica através arqueologia e fontes clássicas

Fernando Gil González**

Universidad Nacional Educación a Distancia

*Fecha de recepción del artículo: 10/07/2015. Fecha de aceptación: 16/07/2016

** Doctor y Colaborador del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, U.N.E.D.

Dirección Postal: c/Obispo Trejo, 28040, Ciudad Universitaria, Madrid, España, e-mail: fernando_gilgonzalez@hotmail.es

Resumen

En el presente artículo se pretende explicar el análisis de la figura de Viriato desde una perspectiva arqueológica en los yacimientos de la Beturia Céltica, lugar en el que el jefe lusitano realiza sus actividades económicas y militares. Como colofón, se analizará la figura de Viriato desde el punto de vista de los autores grecolatinos cuyas fuentes no fueron publicadas en la segunda mitad del siglo II a.C., sino que fueron tratadas posteriormente, interpretan escasos datos históricos y legendarios sobre el jefe lusitano.

Palabras Clave: Viriato; Arqueología; Historiografía; Fuentes Grecolatinas; Siglo II a.C.

Abstract

This essay aims to explain the analysis of Viriato's figure from an archaeological perspective in the site of Celtic's Beturia, where the Lusitanian leader takes its economic and military activities will be discussed. To sum up, it will be analyzed Viriato's figure from the point of view of authors Greco-Romans, whose sources hadn't published in the middle of the second century B.C. Those sources, treated later, interpret lacking historical and legendary data about the Lusitanian leader.

Key Words: Viriato; Archaeology; Historiography; Greco-Roman's sources; Second Century B.C.

Resumo

Neste artigo pretendemos explicar a análise da figura de Viriato a partir de unha perspectiva arqueológica atraves dos depósitos da Beturia Celtica, lugar onde o chefe lusitano exerce as suas actividades económicas e militares. Como cólofon, a figura de Viriato é analisada do ponto de vista da autores gregos e latinos, cujas fontes foram publicadas na segunda metade do século II aC, mas foram tratados posteriormente interpretados alguns dados históricos e lendários do chefe lusitano.

Palavras Chaves: Viriato; Arqueologia; Historiografia; Fontes Grecolatinas; II século a.C

Introducción

El presente artículo pretende abordar el estudio de una de las figuras más destacadas de la antigüedad peninsular durante la segunda mitad del siglo II a.C., dónde se analizarán algunos interrogantes, desde la perspectiva de las fuentes grecolatinas y la Arqueología, que han suscitado gran interés en el estudio de Viriato.

El transcurso de los acontecimientos históricos permite, con el exiguo apoyo documental, interpretar los datos a través de las distintas hipótesis que se irán desgranando a lo largo de la investigación. Para su análisis, se han utilizado distintas fuentes primarias e historiográficas que ofrecerán al lector un mayor esclarecimiento de la figura de Viriato. Además se interpretarán las escasas fuentes grecolatinas conservadas, que aluden al personaje, referidas a sus hazañas militares, sus dotes de mando o incluso su carisma. Como contrarréplica, las distintas fuentes historiográficas afirman que Viriato ha sido objeto de estudio por ser de los pocos jefes peninsulares junto a Indíbil, Mandonio, Retógenes etc.1 , que se enfrentaron durante un tiempo prolongado a las legiones romanas2 . Además, el registro arqueológico de la Lusitania meridional de la Edad del Hierro II, ayudará a contextualizar el ámbito sociocultural en el que se desenvolvió el jefe lusitano para evitar caer en trasnochadas visiones primitivistas.3

En resumen, a través de fuentes arqueológicas e historiográficas, se defiende que a pesar de la opacidad de las fuentes y el escaso apoyo documental, es de obligado cumplimiento interpretar y analizar el discurso histórico de Viriato aunando las fuentes clásicas y modernas con el fin de acercar al jefe lusitano a una tendencia historiográfica acorde con la realidad histórica.

FUENTES DOCUMENTALES

Un problema de partida: La opacidad de las fuentes

El preludio del análisis histórico e historiográfico de la figura de Viriato fomenta graves problemas de trabajo del investigador. Esto se puede afirmar por las escasas fuentes que versan sobre la realidad histórica de nuestro protagonista. Aun así, se debe incidir en que a través de los escuetos datos de la figura de Viriato, se han podido disipar algunas incógnitas sobre su figura en el transcurso de los tiempos. Aun así, en el estudio de Viriato, todavía existen numerosas lagunas alimentadas por la tradición imperante y por la publicación de textos decimonónicos y de principios del siglo XX que han cercenado y distorsionado la imagen histórica del jefe lusitano.4

Fuentes Literarias

Viriato, según la visión de las fuentes literarias grecolatinas, es un jefe lusitano que vive y se enfrenta a los romanos a lo largo del siglo II a.C. en el Suroeste de la Península Ibérica. En un periodo de diez años consigue ser el protagonista de una elocuente Historia con ciertos matices mitológicos que difieren de la realidad. A pesar de ello, Viriato es analizado desde diversos ángulos aunque, por desgracia, apenas se conservan datos fehacientes sobre su vida. Aun así, las fuentes que introducen el estudio del jefe lusitano son poco fiables - Apiano, Diodoro Sículo y Tito Livio - aunque intentan reconstruir los acontecimientos históricos de un personaje dilucidado en el tiempo.

Apiano de Alejandría es un autor griego que publica, durante la primera mitad del siglo II d.C., una obra singular, didáctica y militar5 titulada Historia romana en la que se presentan, tras su interpretación, algunos de los problemas de las fuentes primarias: La distorsión de la realidad histórica.

Apiano interpreta los datos mediante una secuencia cronológica que, en determinadas ocasiones, no es aplicable a la realidad histórica.6 En sus obras introduce elementos geográficos y etnológicos previamente analizados por Heródoto o Posidonio. Además, usa distintas fuentes como Polibio y al escritor de Apamea, que le sirvieron de base para publicar: La Historia de las Guerras en Iberiao Iberiké. Asimismo, Apiano, cita para redondear su obra fuentes intermediarias como Timágenes de Alejandría, tradiciones orales egipcias o memorias de campaña.7

La obra de Apiano está dominada por una impronta didáctica que le permite tratar, a su autor, los conflictos bélicos desde una perspectiva propagandística con un estilo sencillo y tosco.8 En suma, se observa el principio de la ordenación de los hechos, promoviendo así la conexión de los datos históricos con el intervencionismo militar romano que está acompañado de una fuerte propaganda expresada en sus memorias mientras escribe una pretérita Historiografía militar iniciada por Polibio.9

Diodoro de Sicilia es un historiador griego (Agyra, Sicilia) de finales del siglo I a.C. y autor de una obra de notable interés, La Biblioteca Histórica, en la que se observan, tras su análisis, uno de los graves problemas existentes: La descontextualización de los hechos. Esto se percibe al aunar sin diseccionar las fuentes primarias.10 Por ende, se deduce que el autor siciliano interpreta sus escritos copiando los testimonios de Posidonio que están apoyados por las teorías cosmológicas de tradición egipcia.11

Además, Diodoro, publica su magna obra a través de los elogios construyendo así una Historia Universal asentada en distinguidos valores como la virtud (virtus) y el poder de la palabra12 . En ella introduce la corriente estoica fundada por Zenón de Tiro, y bebida directamente de Posidonio, aplicando en ella una declaración pragmática y por último, inyecta una concepción moralizante y pedagógica.13

Tito Livio es un hombre de letras nacido en Padova (Padua, Italia) a mediados del I a.C. A sus veinticuatro años se trasladó a Roma para cumplir con la tarea pedagógica del princeps Octavio César Augusto mientras publica varias obras: Historia de Roma desde su fundacióno Ab urbe condita y Periochae en las que construye un discurso retórico y poético a la par que propagandístico.14

El autor de la actual región del Véneto escribe basándose en los cimientos de la analística de Quinto Fabio Píctor y en las distintas reconstrucciones literarias romanas. Por consiguiente, Tito Livio, versa sus obras en la analística y en los postulados estoicos (virtus y pietas)15 introducidos por elementos dramáticos acompañados de la glorificación romana.

Arqueología, Etnología y Lengua

A través de las excavaciones, se han detectado elementos de peso que han permitido el estudio de las diversas etnias y pueblos que habitan en las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En primer lugar se trata, en líneas generales, de un poblamiento bien consolidado desde el Calcolítico hasta la Edad del Hierro, aunque el periodo que nos atañe es el de Hierro Pleno o Hierro II. Las características son muy similares a las del Hierro Inicial, pero con matices modificando así el patrón de asentamiento como se aprecia en algunos poblados: El Castillejo, Villavieja, El Comodoro, El Berrocarrillo que están situados en torno al valle del Tajo.16

Estos emplazamientos se encuentran en diversas topografías: sierras, cerros aislados, llanura, cerros sobre ríos, en espigón fluvial o en meandro fluvial.17 Los castros poseen una importante arquitectura defensiva: paramentos, puertas, torreones y fosos.18 Asimismo existen distintos sistemas defensivos divididos en tres tipos: primarios, complementarios o de refuerzo.

Cabe destacar que el segundo grupo se clasifica en fortificaciones de tipo irregular o ciclópeo.19 En resumen, se han hallado, en las excavaciones arqueológicas, sistemas de defensa en la cuenca inferior del Guadiana-Sado, similares a los hallados en los castros extremeños y alentejanos.20

En términos económicos se ha encontrado un variado instrumental de labranza como las hoces de hierro.21 Por ello se arguye que existe una agricultura de siembra de base cerealista como ponen de manifiesto los registros de ánforas y grandes vasijas22 . Además, en esta zona existen, dehesas de labor y pastos con arbolado de tipología mediterránea, característicos de las cuencas del Sado-Guadiana.23 Cabe destacar en el sector primario la práctica ganadera, con un predominio de porcinos, ovicápridos y bóvidos24 como revelan los análisis óseos y palinológicos.25

Otra actividad económica es la caza apreciada en los restos óseos entre los que destacan: los ciervos, los corzos, los osos, las perdices, los lobos, los linces y algunas rapaces como forma alimentaria o para la realización de sacrificios y rituales.

La pesca y el marisqueo, en la costa o en los ríos, de lampreas, almejas de río, caracolas, lapas, mejillones o berberechos, ofrecen nuevas alternativas de subsistencia en el medio atestiguadas en el concheiro del castro Salacia.26 Otro recurso económico es la silvicultura que se desarrolla con fines alimenticios y para distintas actividades forestales, claramente definidas, como en las disponibilidades madereras con fines curativos o incluso para el consumo de sustancias psicotrópicas.

Aun así, es muy difícil conocer sus propiedades por los deficitarios estudios y la falta de análisis palinológicos.27

La minería es otra actividad económica destacada en las sociedades protohistóricas del siglo II a.C.28 que se observa en la concentración minera del Hierro II, localizada en la cuenca del río Ardila, que juega un papel preponderante en el panorama poblacional céltico-lusitano conocido por ser el espacio étnico-territorial adscrito a Viriato. En esta zona se han encontrado importantes centros mineros (Cala-El Cascajal), con afloramientos férricos que son explotados por las distintas unidades poblacionales para obtener pingües beneficios.

En la cuenca del Caya-Sorraia, están atestiguadas labores de extracción áurea (bateo), como se aprecia en el castro de Ribera Grande. En la divisoria del Degebe-Xanama (Bugalho) existen, según los análisis mineralógicos, afloramientos y menas de hierro. En resumen, entre las cuencas del Guadiana, Sado y Oeiras/Mira, hay evidencias de restos de extracciones de cobre.29

Además la explotación minera se conoce por el material arqueológico extraído de las excavaciones como los punzones, los picos, los machetes, las cuñas etc… con los que se realizan las actividades propias de la extracción metalífera. Finalmente el pastoreo es una actividad económica propia del Suroeste peninsular pero su información es muy escasa.30

Los hallazgos arqueológicos, en las cuencas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, se evidencian por las concentraciones poblacionales en los puntos fluviales como, por ejemplo, se aprecia en la cuenca inferior del Sado-Guadiana.31

En el curso fluvial del río Ardila existe un gran número de núcleos poblacionales diversos al igual que en las cuencas de los ríos Caya-Sorraia, Degebe, Guadiana y Cobres-Oeiras, en los que hay constancia de asentamientos con características socio-económicas similares.

Al Este del río Ardila existen algunos poblados en altura, entre los 400 y 1000 metros, que tienen una función defensiva y obtienen diversos recursos hídricos y alimentarios en las zonas más bajas. Como conclusión, se defiende que en los cauces de los ríos Guadiana, Tajo y Guadalquivir, se construyen asentamientos en las tierras fértiles de los valles de la región de la Beturia céltica, dónde se han hallado siete zonas de asentamiento constituidas por diversos castros o poblados.

En el grupo A1, se aprecia una dispersión de los asentamientos en torno al tramo final del Ardila. En este grupúsculo se localizan dos tipos de agrupaciones: "conjuntos" y "dispersos" atestiguados en el castro de Pardeiros.

El A2, se caracteriza por la extensión poblacional en la orilla septentrional del Ardila, produciéndose una ocupación alejada del cauce del río (Castillejo de Oliva). El grupo A3 se diferencia del resto por estar inmerso en las estribaciones del Oeste de Sierra Morena como Los Cercos. En el A4 se puede apreciar el dominio de castrejones, protegidos por las defensas naturales (Cerro de San Pedro). El grupo A5 sitúa su poblamiento en el curso del río Múrtigas, cerca del Castro de las Fuentes.

El A6, se expande su población hacia el curso del río Guadiana (Pico del Castillo) y finalmente en el grupo A7, se instalan los núcleos poblacionales a lo largo del río Rivera de Huelva. En suma, se aprecia una importante correlación intergrupal, aunque cada grupo poblacional busca unos recursos determinados en el medio como ocurre con la abundancia de aguas, el cruce de caminos etc.

Analizando estos testimonios arqueológicos de la Beturia céltica, se observa que los asentamientos se localizan, en los cursos fluviales, entre las cuencas del Ardila, Zújar y Guadiana. Entre ellos se emplazan diversas ciudades como Nertóbriga, Ugultunia o Curiaga.32 A pesar de ello, el agrupamiento poblacional lusitano más utilizado es el lineal como se aprecia en los poblados ribereños al norte del Ardila, destacándose algunas civitates como Seria, Ugaluria y Segida.33

Existen otros asentamientos que son los llamados concentrados irregulares formados por importantes entidades poblacionales como Arsa, Regina o Melloria, en las se aprecia una explotación minera de plomo argentífero patentada por los oppida serranos.

En diversos puntos se localizan pequeños y medianos hábitats denominados castrejones o recintos-torres.34 Aun así, la morfología de los asentamientos responde a un esquema gradual siendo éstos: autónomos, mixtos o adaptados, según las características del poblado. Los sistemas defensivos son determinantes para proteger el castro destacando las torres-bastiones (Pedrão, Castrejón, Mongancha etc.), puertas, refuerzos o piedras hincadas.35

El hábitat lusitano se presenta en un esquema tripartito: básico, de acomodo y organizado. En el interior de los poblados se han encontrado, por ejemplo, distintos hornos para la fabricación de pequeños recipientes cerámicos a torno y decorados. También se confeccionan distintos tipos de cerámica: A mano, de superficies bruñidas, con bordes vueltos, bases rehundidas, pintadas con barniz rojo lo que permite apreciar una amplia variedad.36 Además, en los yacimientos existen prácticas y tareas minero-metalúrgicas para la fabricación de la variada panoplia militar como puñales, escudos, lanzas, espadas etc.

Cabe destacar la extracción del mineral como la plata o el oro con los que se confeccionan distintos objetos de lujo, lo que permite promover la estratificación social, como las torques o las diademas halladas en las necrópolis.37

Es conveniente presentar el poblamiento de finales de la Edad del Hierro, con el fin de observar los cambios efectuados en la sociedad lusitana que se caracteriza por el control que efectúan los castros en las zonas de paso lo que permite ampliar su territorio. El patrón de asentamiento cambia respectivamente situándose a medida que avanza la Edad del Hierro en torno a los cursos fluviales provocando una alteración en la uniformidad de los tamaños de los castros.También se aprecian, en este proceso, los factores estratégicos promovidos por las oligarquías locales de carácter guerrero.

Finalmente con la conquista romana, se interrumpe la cultura castreña para dar paso a las nuevas estructuras sociales: Los oppida lusitano-romanos.38 Con la dominación romana se construyen con un tamaño aproximado entre una y doce hectáreas39 . Además se realiza una restructuración del territorio mediante la unión de los distintos castros y populi.40 Tras esto, Roma construye una sólida división político-administrativa, configurando el nuevo mapa de Hispania, con dos nuevas provincias: Lusitania y Gallaecia.

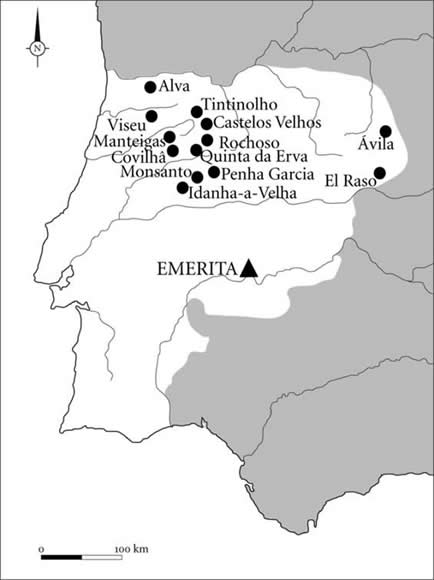

Fig. 1. Mapa arqueológico de Lusitania. Fuente: http://mcv.revues.or

En conclusión, se defiende que durante la Edad del Hierro II41 se desarrolla un patrón de asentamiento disperso en pequeñas células independientes que permite deducir, desde una perspectiva arqueológica, la existencia de asentamientos de escasas hectáreas con cierta autonomía. Asimismo, durante el siglo II a.C., se consolida un movimiento de cohesión del poblamiento a través del abandono de los poblados, ensanchamiento de otros y del refuerzo de los sistemas defensivos como parapetos, torres o murallas.

Se menciona la comunidad y no el nombre del poblado, por lo que se defiende que no existe una entidad que cohesione los elementos castreños.42 Es conveniente citar que la comunidad está dominada por la élite mientras que el poder local afianza las actividades bélicas contra Roma o firman acuerdos que permiten mejorar sus condiciones43 evitando el combate.

Finamente durante el siglo I a.C. existe un fuerte control romano promovido por la Administración, que provocará la transformación y en muchos casos la ruptura de la cultura castreña tras una vigencia secular, consolidándose un control territorial en el que se eliminan los modelos tradicionales.44

La Etnología es un elemento destacado en la Arqueología debido a que a través de los elementos culturales se puede conocer a los lusitanos.45 Los autores grecolatinos los denominan como pueblos celtas46 calificándoles con el término Lusitani que es bastante amplio, complejo y ambiguo como reza la máxima de Pomponio Mela, la Lusitania llega hasta el Océano (II, 87).

Otros autores clásicos como Posidonio de Apamea o Claudio Ptolomeo confeccionan mapas mentales de Lusitania a partir de la reorganización administrativa-institucional romana.47 Éstos se dibujan como propaganda política, jurídica para apaciguar a los pueblos ibéricos más belicosos que habitan cerca de las cuencas de los ríos Duero, Tajo o Guadiana como los galaicos, los vetones o los lusitanos, quienes realizan contactos con la Meseta Oriental, a través del comercio. Además la etnia lusitana efectúa la Guerra, incentivada por la élite y regulada por la sociedad48 a través de la Iuventus, que se trata de una organización de razias configuradas por los movimientos de los individuos que sobreviven en el medio.

Por tanto se defiende, que en este tipo de corporación militar debió crecer Viriato hasta convertirse en un destacado jefe49 , apreciándose en ello una fuerte estratificación social motivada por los ajuares de desigual categoría que han sido hallados en los enterramientos de las necrópolis, potenciando así una marcada diferenciación social. La estructura social no es estática ya que controla las tareas del campo y el cuidado del ganado. En la sociedad lusitana se aprecia un aumento de la casta militar y por ello se consolida la presencia romana en las zonas del Suroeste peninsular.50

En las sociedades lusitanas existe una concepción material e ideológica que se presenta en poblaciones con un escaso desarrollo socio-económico presidido por el igualitarismo social, sin que ello signifique la ausencia de jefaturas que parece que apoyan su poder - no en tanto en lo referente a la capacidad económica ya que no se presentan ajuares de acusada riqueza ni estructuras políticas que justifiquen una nobleza o realeza - sino que estas jefaturas están basadas en la aparición de los privilegios de edad o en la necesidad militar de la defensa. Esto es perceptible en algunas necrópolis de la cuenca inferior del Sado-Guadiana, con ajuares formados por armas ofensivas que remarcan el prestigio y la posición social de sus habitantes.51

Como conclusión, se defiende que los modelos de jefatura en la sociedad lusitana son bastante complejos y difieren de los establecidos en la cultura ibérica o tartesia, basados en el control de los campos y del ganado. Asimismo, la lengua es un elemento que suscita diversos problemas en la sociedad lusitana aunque el descubrimiento de una serie de epígrafes de raíz y lengua indoeuropea, con el apelativo de pre-céltica, permite afirmar que es más antigua que el celtíbero.

La documentación es bastante fragmentaria, y sólo se conocen cuatro inscripciones en esta lengua, de las cuales la más significativa, la inscripción de Arroyo de la Luz se encuentra en paradero desconocido. Otra serie de inscripciones son de carácter rupestre están localizadas en Lamas de Moledo (Viseu) y en Cabeço das Fraguas (Guarda).52

Aun así, se defiende que esta incertidumbre propició diversos problemas en la resolución del lenguaje lusitano como céltico.53 Se contempló claramente que podría serlo, aunque sendas diferencias obligaron a la lengua a no ser denominada pre-céltica, como se aprecia en la p inicial intervocálica, en el diptongo eu o en el nominativo plural que acaba en -o/-oi.54

Con los testimonios registrados, es plausible determinar que el lusitano podría tener ciertos préstamos célticos, aunque otros autores señalan que es una lengua antigua no diferenciada del céltico.55

En conclusión, son muchas las dudas que persisten sobre la llamada lengua lusitana pero parece que se trata de un lenguaje indoeuropeo con caracteres y vocablos célticos. Como colofón, el concepto de Lusitania corresponde a una entidad geográfica dispersa que aparece durante el siglo I a. C., con la creación ex novo de la provincia romana de su mismo nombre durante el Principado de Octavio César Augusto, convirtiéndose en una entidad mayor de la que han proporcionado los autores greco-latinos.

En resumen, se defiende que la posible Lusitania de Viriato56 no estaría constituida por una provincia o un elemento geográfico de amplias extensiones, sino por varios núcleos poblacionales dispersos con habitantes de diversas etnias, costumbres y usos sociales.

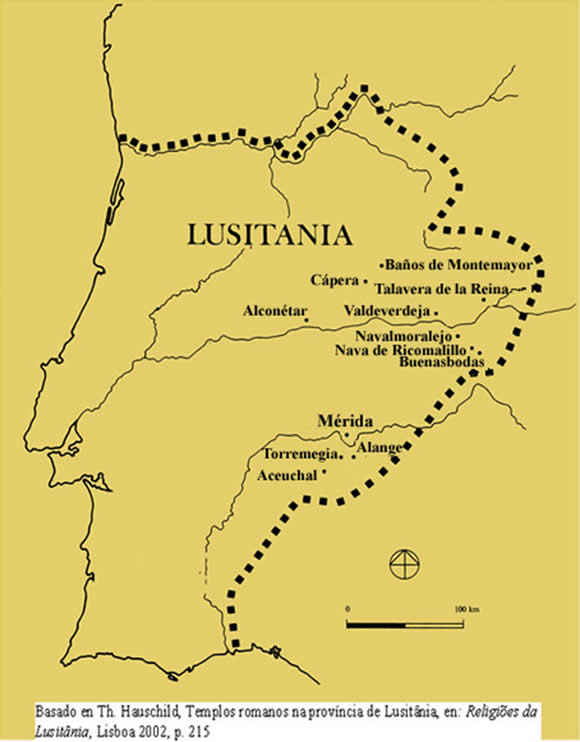

Fig. 2. Mapa de Lusitania tras la conquista romana. Fuente: Th. Hauschild, Templos romanos na provincia de Lusitania, en Religiões da Lusitânia, Lisboa, 2002, p. 215.

LA PROYECCIÓN HISTORIOGRÁFICA EN LA IBERIA PRERROMANA

La figura de Viriato en la antigüedad a través de las fuentes clásicas

Las fuentes antiguas estudian la figura de Viriato57 aludiendo a diferentes realidades. Asimismo, los autores grecolatinos son de variada índole y procedencia y ello ha permitido construir una historia multidisciplinar y difusa sobre nuestro protagonista.

Los autores más cercanos a los hechos - aunque vivieron un siglo después que Viriato -, son Diodoro Sículo y Apiano. El primero de ellos escribe sobre las gestas del el jefe lusitano contra Roma. Finalmente tras la muerte de Viriato, la tendencia es romanista en la que Diodoro escribe diversas fábulas esópicas58 con un fundamento estoico59 analizando la imagen de Viriato con tintes filósofos recurriendo a la figura del rey-filósofo utilizada en la Grecia del siglo IV a. C.

Apiano, ofrece una imagen renovada de la figura de Viriato. Con un estilo claro y profundo intenta hilvanar una Historia de Roma, aunque su consideración por los acontecimientos es desigual. De la antigüedad clásica, provienen no pocas anécdotas que sirven para conocer al personaje que han distorsionado su efigie histórica.

Las fuentes afirman que Viriato tenía una gran personalidad y ferocidad, valores que le permitieron consagrarse como un valeroso guerrero. Asimismo se alude que los autores grecolatinos son afables con el líder lusitano que, a veces, lo acaban presentando como un héroe.

Otros escritores greco-latinos escriben que Viriato tenía un oscuro linaje y que se hizo famoso por sus hazañas combatiendo contra Roma. Otras fuentes aducen que era bastante cauto y observador, dos características que le dieron la victoria durante un tiempo ante la potencia mediterránea.

Aun así, se defiende que existe un gran problema en la antigüedad, que es el de la realidad histórica como ocurre con muchos acontecimientos que son difíciles de conocer por la falta de fiabilidad de las fuentes.

Estos datos, referidos al personaje histórico60 , son en numerosas ocasiones ambiguos y poco fiables al ser presentados de forma sucinta y poco esclarecedora. Viriato, en las fuentes grecorromanas, es tratado como un verdadero rey-héroe que alcanzó la capacidad de liderazgo mediante la jefatura clientelar otorgada de forma unánime por sus seguidores más fieles.61

Aparte de esta hipótesis, el profesor J. Lens Tuero expone una sucesión de hechos historiográficos, referidos a la jefatura clientelar, con la ayuda de las fuentes clásicas como Apiano, (Iber, 58), Polibio, (35,2) y Publio Valerio Máximo que cita en sus escritos que las clientelas militares lusitanas estaban repartidas en tres civitates (II, 7, 11). Según los postulados del último autor romano, dichas clientelas se forman en los oppida de Viriato, intitulándolo como hegemon.62

A pesar de esto, Publio Valerio Máximo deduce que Viriato vence al pretor, Cayo Nigidio y al cónsul, Quinto Fabio Máximo Emiliano aunque a partir el 144 a.C., el jefe lusitano, comienza su declive contra el enemigo romano por la falta de recursos y de efectivos lusitanos.

Esto le hace perder algunos emplazamientos del valle del Betis (Publio Valerio Máximo, VI, 4, 2). Aun así, en otras fuentes, Viriato es tratado como un pastor y después un ladrón y por último como un general elegido por el pueblo.63 Diferentes testimonios de la antigüedad, ofrecen una personalidad difusa de nuestro protagonista. Lucio Claudio Cassio Diococeyano o Dión Cassio, remarca la idea del jefe militar64 en la que Viriato consigue su objetivo a través de distintos cargos desempeñados con anterioridad: Pastor (poiméros), ladrón (lestés o latro) y general (strategos).

Dión Casio, de forma análoga a la de Diodoro, trata a Viriato como un pastor de rebaños al igual que Rómulo en la Roma Arcaica. Diodoro de Sicilia, en cambio, disertó que Viriato era un pastor de montañas que obtenía subsidios mientras que en otros testimonios del mismo autor, Viriato es elegido como rey65 con plenos poderes helenísticos (D.S., XXXIII, 1, 5).

Si realizamos un estudio comparativo, basándonos en las fuentes, se observa que nuestro protagonista presenta poderes de carácter púnico/ibérico inducidos por los modelos complejos de jefatura del Suroeste peninsular. Los textos de Diodoro, aluden a la semejanza con los lazos místicos de los reyes o dioses irlandeses como Olíndico en distintos planos, político, militar y judicial, como defiende el profesor M. García Quintela.66

Otras disertaciones sobre el héroe hispano, se presentan en el momento en el que Viriato llega a Carpetania alcanzando la cima el Monte de Afrodita, donde se produce la victoria ante el cónsul Gayo Plaucio en las cercanías del río Tajo como reza una cita de Diodoro Sículo67 . Asimismo el autor siciliano señala (Vid. Supra, 70) que Viriato es un hombre con una fortaleza sobrehumana que promulga la justicia entre sus compañeros y comparte sus bienes de manera igualitaria al igual que un jefe redistributivo. Asimismo Diodoro (XXXIII; 1, 1-4) nos informa que Viriato no necesitó una educación reglada debido al saber innato de los valores de la naturaleza.68

Además, Diodoro ofrece la idea de que Viriato es un cazador, un salteador, y un jefe de guerrillas según se contempla en su fragmento XXXIII, 7, 7. Diodoro Sículo, (VI, 34, 6) esgrime la teoría de que Viriato es tratado como un bandido que intenta sobrevivir en el medio. Al igual analiza algunos de sus valores como el carácter austero y desprendido en la actividad política que son señalados por el historiador siciliano (D.S., XXX, 7, 1).

Lucio Aneo Floro en sus testimonios (I, 33, 15), escribe que Viriato tiene cierta semejanza con Rómulo y es tratado como el fundador de Roma en Hispania.69 En sus escritos, ofrece la tesis de que durante el transcurso de las campañas del año 146 a.C., Viriato tuvo brillantes victorias en el campo de batalla.70

Además, Floro aduce que si el jefe lusitano hubiese tenido a la diosa Fortuna de su parte, se podría convertir en un Rómulo de Hispania como reza la siguiente cita: Si fortuna cessiet, Hispaniae Romulus o vir callidatatis acerrimae.71

La representación histórica, se puede contemplar en un pasaje de Diodoro de Sicilia en donde aparece patriam in libertade, pero Diodoro no se refiere a la libertad civil sino a la servidumbre del régimen esclavista. En los postulados de Floro se explica que nuestro protagonista ostenta distintivos militares y políticos como reza la siguiente máxima, Viriato se convirtió en el general y ocupó toda la Lusitania (Floro, Ep., Ib, LXI).

Posidonio señala que Viriato obtuvo el puesto aunque no lo consiguió por sus méritos ni por ser el mejor entre sus iguales (XXXIII, 21a). Asimismo, el autor de Apamea nos aclara algunos aspectos de su figura como que tras su muerte se realizaron cánticos de alabanza, gritos y combates de gladiadores72 , de forma análoga a los rituales funerarios de Aquiles al morir en la Guerra de Troya. Los antiguos caen en la utopía del buen salvaje, convirtiendo a Viriato en un rey bondadoso y humilde. Asimismo, en los tratados de Posidonio, se aprecia que nuestro protagonista es intitulado Pastor-Rey.73

Pseudo Frontino, en su IV Estrategikón, escribe sobre la variedad entre los habitantes de Segóbriga74 y los de Segontia - ¿Segovia del río Genil? -75 que forman parte de una misma unidad étnica. Además el autor romano escribe sobre el gran papel que tuvo Viriato como jefe de los lusitanos.

Apiano, en Iber., 66, analiza la existencia de una alianza confederada, de titos y belos76 , que combate a Roma y fue derrotada por la potencia mediterránea. El autor greco-egipcio define a Viriato como un personaje causal muy combativo. A través de sus escritos, se aprecia que es tratado como un jefe supremo (App., Iber.,66).

Él también diserta que nuestro protagonista se asentó en las inmediaciones del Monte de Afrodita tras vencer al cónsul romano Gayo Plaucio en la Carpetania77 , señalando (Iber., 64) que Viriato se hizo respetar por todo el territorio carpetano como un destacado caudillo militar.

El bandolerismo lusitano78 , es un fenómeno que se constata en los escritos de Apiano. Lo define como un conjunto de individuos que están organizados y realizan unas correrías armadas y razias ante un enemigo común. Según Apiano, son organizaciones juveniles de cuadrillas que subsisten a base del saqueo y del pillaje79 , impulsadas por los altos costes, de las Guerras Lusitanas y Celtibéricas, para Roma en la Península Ibérica80 . Por ello, se defiende que Viriato se convierte en poco tiempo en un gran cabecilla que ejecuta distintos golpes de mano e incursiones en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir para redistribuir las riquezas obtenidas.

Viriato ganó distintas contiendas lo que le permitió ampliar sus horizontes y sus beneficios. Aun así, el jefe lusitano esperó a que Roma terminase la III Guerra Púnica para debilitar a la potencia itálica con la ayuda de un ejército interétnico o una confederación de pueblos ibéricos para luchar contra la potencia mediterránea.

Estrabón, (III, 3,6,)81 otorga a Viriato un innato valor militar cuando realiza su primer ataque a Roma como jefe de los lusitanos. Finalmente se debe argüir que pese a los datos registrados por las fuentes grecolatinas, no se conocen los datos sobre la familia de Viriato, debido a la ausencia de fuentes escritas lo que imposibilita el estudio de sus orígenes.

Aun así, es plausible determinar que la fecha de nacimiento de Viriato estaría, alrededor del año 170 a.C. coincidiendo en los mementos en los que el jefe lusitano estuvo activo hasta que fue asesinado por sus propios oficiales.82

Plutarco, sin embargo, expone la comparación entre Viriato y Sertorio (Plut, Sert., 12-13). Según el autor griego, ambas figuras fueron elegidas al mismo modo que la asamblea de lusitanos apreciada en su biografía, sus actuaciones militares y sus análogas tácticas de combate. Sertorio, según Plutarco, pretendía seguir los mismos pasos que Viriato para controlar a los íberos83 , observándose una analogía en la forma de pensar al modo indígena.

Cayo Veleyo Patérculo, aporta un dato sobre Viriato definiéndolo como: Jefe de bandidos y repartidor de la riqueza. Además escribe que realizó una guerra afrentosa contra Roma durante veinte años (Veleyo Patérculo, Ib., II). Flavio Eutropio en su Compendio de Historia Romana, señala a partir del siglo IV d.C. que nuestro protagonista era un pastor que se llegó a convertir en un verdadero guerrero (Eutropio, Ib., VI).

Marco Juniano Justino alude que Viriato desarrolla distintos actos delictivos para sobrevivir en el medio (Justino, Hist. 44, 2). También el autor latino, se refiere a de la personalidad de nuestro protagonista citando que es una de más elevadas de la Edad Antigua lo que le permitió ser un gran líder para los lusitanos, valorado principalmente por su modestia y por su prudencia (Justino, Hist. 16, 44).

A Viriato, desde la antigüedad, se le ha otorgado una imagen de salvaje convirtiendo a nuestro protagonista en una parte del barbaricum idealizando al personaje con algunas connotaciones negativas. Ello nos indica en que en el discurso histórico grecolatino, Viriato es tratado como un héroe griego mientras se le presenta de forma austera y redistributivo que reparte el botín entre sus iguales.84

Además le presenta como un héroe moral con parámetros de la sabiduría griega y su relato transcurre entre la actividad de los Escipiones en Hispania. Finalmente se realiza una descripción de sus funerales citando que es un personaje excepcional a pesar del dramatismo histórico que se presenta.85 Con los testimonios de los autores grecolatinos presentados, es importante justificar el contexto militar y la conflictividad manifiesta. Viriato es considerado - desde esta perspectiva - como un elemento político destacado en el Suroeste peninsular como es la Beturia.

En los textos grecolatinos se presenta al jefe lusitano como si se tratase de un héroe natural y justiciero.86 L.A. García Moreno87 analiza los escritos de los autores clásicos concluyendo que Viriato juega un importante papel político durante la conquista romana. Con ello, se ha considerado al jefe lusitano como un exemplum de la nobleza bárbara frente a la versión tradicional del caudillo lusitano88 .

Además es importante señalar su carácter político, fundamentado por diversos títulos: dux, imperator etc. que ofrecen al jefe lusitano un importante status.89 Esta tesis se obtiene a partir de los autores clásicos, quienes analizan a Viriato a través del liderazgo entendido como un patrón socio-político que se obtiene través de la redistribución de la riqueza.90 Como conclusión, se debe señalar que dichas figuras socio-políticas, no sólo poseen el poder militar sino que en algunas ocasiones, ostentan el poder político y económico atestiguado en destacados miembros constituidos por distintos clanes nobiliarios.

La imagen de Viriato desde una perspectiva histórica grecorromana

Un elemento a resaltar en este estudio es la imagen ideológica de Roma frente a la semblanza ofrecida por el bando indígena. El ideario romano se desarrolla en la clase dirigente romana desde el 150 a.C., momento en el que adquiere su propia identidad. Roma respeta la fides91 , tras el contacto con los pueblos indígenas, como arma institucional necesaria para explicar el bellum iustum92 que con el paso del tiempo, se hará imprescindible para comprender el Imperialismo romano.

La Guerra Justa se presenta como una táctica defensiva93 con la que Roma intenta controlar las comunidades indígenas peninsulares mediante una serie de medidas de seguridad y de paz.94 Aun así, se defiende en la Historiografía moderna que los preceptos ideológicos romanos están sujetos a la conquista de Hispania. La facción contraria presenta al indígena con la palabra Tumultus. Esta oposición, a la Guerra Justa, está dominada por los latrones o bandidos, caracterizados por los lusitanos95 . Esta nueva táctica militar le permitió a Viriato alcanzar el poder, enrolándose primero en las bandas fronterizas de la Bética para finalmente ser elegido como líder de la asamblea lusitana dónde pudo ejecutar diversos golpes de mano contra Roma con el único objetivo de conseguir prebendas políticas y económicas.96

Viriato, según las fuentes clásicas, se convirtió en un jefe que acaudilla un ejército por sus dotes de mando y capacidades extraordinarias para la lucha armada. Asimismo, todos los autores grecolatinos concuerdan en la tesis de que era un militar excepcional que poseía una gran capacidad de liderazgo.

Como colofón, existe una confrontación nominal por parte de las fuentes clásicas ya que unas citan a Viriato como un jefe nobiliario y otras le tildan de pastor, ladrón o incluso de bandido, lo que incrementa las grandes lagunas todavía sin resolver sobre el jefe lusitano.

Conclusiones

En primer lugar se defiende que a través del uso de las fuentes clásicas, se presentan sobredimensionadas anécdotas referidas a la figura de Viriato lo que indica un somero análisis histórico e historiográfico debido a la opacidad de las fuentes. Ello delimita la investigación histórica del jefe lusitano, convirtiéndose en un mero acontecimiento de tendencia positivista y no en una plena interpretación histórica.97

Además, las fuentes clásicas presentan a Viriato con unos arquetipos establecidos en las jefaturas o élites aristocráticas helenístico-púnicas o latinas como basileus98 , dux99 , rex100 , dynastes101 que de facto y de iure no se corresponden con los elementos institucionales establecidos en la Hispania del siglo II a.C. por la opacidad de las fuentes y por la inexacta traducción de los vocablos griegos al latín.

Basándonos en los textos clásicos y en las pruebas arqueológicas presentadas, es plausible determinar la existencia de una acusada diferenciación social marcada por las magistraturas. Éstas se desarrollan durante los siglos IV-II a.C., como nuevas formas de control político-social, de carácter guerrero/institucional, constituidas en tiempos de conquista, en el Suroeste peninsular (Beturia).102 Éstas se consolidan a partir de las incursiones cartaginesas y romanas en el interior de la Península Ibérica promovidas por estas élites y por figuras socio-económicas-militares que ostentan una fuerte capacidad de liderazgo que luchan contra las potencias extranjeras.

La Arqueología ofrece nuevos patrones de asentamiento, a partir del siglo II a.C., lo que obliga a desmantelar las teorías afirmadas por las fuentes clásicas como los límites de la Lusitania de Viriato o incluso la forma política, económica y social de la etnia lusitana.

Como colofón, se defiende que Viriato no es un bandido que realiza razias para consolidar una nación prerromana enfrentada a Roma sino un jefe redistributivo que reparte el botín entre sus compañeros e iguales dependiendo del rango social manteniendo sus redes clientelares-familiares así como la protección y extracción minera en la Beturia céltica para obtener importantes beneficios económicos.

1. Mauricio PASTOR, "Viriato en el ámbito Tuccitano", Revista Trastámara, nº 11.2. Especial, 2013, p. 6. [ Links ]

2. Luis BERROCAL-RANGEL, "Fortalezas de entrada. Un elemento de la poliorcética castreña desde el enfoque de la conquista romana, Norba. Revista de Historia, vol. 18, 2005, p. 13. [ Links ]

3. Pablo PANIEGO, "La guerra en la Beturia Céltica desde el siglo V a.C. hasta la muerte de Viriato", Revista de Historia Autónoma, nº 2. Marzo, 2013, p. 24. [ Links ]

4. Fernando GIL GONZÁLEZ, "El uso de la figura de Viriato en la pedagogía franquista", Estudios de Historia de España, XIV, 2012, pp. 213-230. [ Links ]

5. Francisco Javier GÓMEZ ESPELOSÍN, Apiano: Sobre Iberia y Aníbal, Madrid, Alianza, 1993a, p. 10. [ Links ]

6. John RICHARDSON, Appian. Wars of the Roman in Iberia. Introduction, Translation and Commentary, London, Aris & Phillips Ltd., Warminster, 2000, p. 192. [ Links ]

7. GÓMEZ ESPELOSÍN, 1993a, op. cit., pp. 26-29

9. Gonzalo CRUZ ANDREOTTI, "Polibio y la geografía de la Península Ibérica: La construcción de un espacio político" en Juan SANTOS y Elena TORREGARAY (Eds.), Polibio y la Península Ibérica. Revisiones de Historia Antigua, IV, Vitoria, p. 190. [ Links ]

10. GÓMEZ ESPELOSÍN, 1993a, op. cit., pp. 17-18.

12. GÓMEZ ESPELOSÍN, op. cit., 1993a, pp. 14-16.

14. Ángel SIERRA, Tito Livio, Madrid, Editorial Gredos, 2012, p. 14. [ Links ]

15. Renata LÓPES VIASOTO, "Estoicismo e Imperium: A virtus do homem político romano", Acta Scientarum Eduacation. Maringá, vol. 33, nº 2, 2011, pp. 175-181. [ Links ]

16. Ana Mª MARTIN, Los Orígenes de Lusitania: El I Milenio a. C. en la Alta Extremadura, Madrid, Ed. Real Academia de la Historia, 1999, pp. 131-134. [ Links ]

17. Luis BERROCAL- RANGEL, Los pueblos célticos del Sur de la Península Ibérica, Serie Complutum Extra, Madrid, Ed. UCM, 1992, p. 205. [ Links ]

18. MARTÍN, 1999, op. cit., pp. 210-213.

19. BERROCAL, 1992, op. cit., pp. 211-213.

21. Mª Nieves CALDERÓN FRAILE, "Sociedad y territorio: La evolución de los hábitats desde la II Edad del Hierro a la romanización en la provincia de Cáceres", en Jean GÈRARD GORGES y Tomás NOGALES BASARRETE (Coord.), Sociedad y Cultura en la Lusitania romana, IV Mesa Redonda Internacional Serie de Estudios portugueses, 13, Badajoz, Ed. Junta de Extremadura, 2003, p. 58. [ Links ]

22. Francisca MARTÍN HERNÁNDEZ y Germán RODRÍGUEZ MARTÍN, "Paredes finas de Lusitania del cuadrante noroccidental", en Darío BERNAL CASASOLA Y RIBERA y Albert LACOMBA (Coords.), Cerámicas Hispanorromanas. Estado de la cuestión, Cádiz, Ed. Universidad de Cádiz, 2008, p. 387. [ Links ]

23. BERROCAL., 1992, op. cit., p. 248.

24. Fernando GIL GONZÁLEZ, "Las prácticas económicas y comerciales en la cultura castreña durante los siglos II-I a.C.", en VV.AA., Sabores de Roma, Madrid, Ed. JAS Arqueología, 2015, p. 17. [ Links ]

25. Eduardo SÁNCHEZ MORENO, "Ex pastore latro, ex latrone dux. Medioambiente, guerra y poder en el occidente de Iberia", en Tomás ÑACO DEL HOYO e Isaías ARRRAYÁS MORALES (Eds.), War and territory in the Roman Word (Guerra y territorio en el mundo romano), Oxford, Ed. B.A.R. Internacional Series, 2006, p. 60. [ Links ]

26. Luis AMELA VALVERDE, "Sobre Salacia y otras apercepciones acerca de algunas cecas de la Hispania Occidental", Revista Portuguesa de Arqueología, nº 2, 2004, p. 248. [ Links ]

27. BERROCAL, 1992, op. cit., p. 228.

28. Luis BERROCAL-RANGEL, La Baeturia. Un territorio prerromano en la Baja Extremadura, Badajoz, Diputación General de Badajoz, 1998, p. 28. [ Links ]

29. BERROCAL, 1992, op.cit., pp. 248-251.

30. MARTÍN, 1999, op.cit., p. 247.

31. BERROCAL, 1992, op.cit., p. 216.

32. Juan Carlos OLIVARES, "La migración de los pueblos célticos y túrdulos de la Beturia hacia el Noroeste de Hispania", Cuadernos de Estudios Gallegos, Vol. LX, nº 126, (enero-diciembre), 2013, p. 56. [ Links ]

33. BERROCAL, 1998, op. cit., p. 28.

34. BERROCAL,1998, op. cit.,pp. 58-59

36. BERROCAL, 1998, op. cit., pp. 93-118.

37. CALDERÓN, 2003, op. cit., p. 57.

38. MARTÍN, 1999, op. cit., pp. 266-270.

39. CALDERÓN, 2003, op.cit., p. 58.

40. MARTÍN, 1999, op. cit., p. 170.

41. Armando Coelho, FERREIRA DA SILVA, A Idade do Ferro em Portugal das origens à romanização, Lisboa, Ed. Presença, 1990, pp. 257-341. [ Links ]

42. Armando Coelho FERREIRA DA SILVA, "A cultura castreja no Norte de Portugal", Revista Guimarães, Vol. Especial I, 1999, pp. 111-132. [ Links ]

43. Miguel Ángel NOVILLO LÓPEZ, "Hispania. Territorio de ensayo jurídico-administrativo en la propretura de C. Julio César", Antesteria, nº 1, 2012, p. 443. [ Links ]

44. Luis PÉREZ VILATELA, "De la Lusitania independiente a creación de provincia", en Sociedad y cultura en Lusitania Romana, IV Mesa Redonda Internacional, Mérida, 2000, pp. 73-84. [ Links ]

45. Domingo PLÁCIDO SUÁREZ, "La Configuración étnica en el Occidente peninsular en la perspectiva de los autores grecolatinos", Storia Antiquae. Historia Antigua, nº 22, 2004, p. 19. [ Links ]

46. Maria João SANTOS, "Lusitanos y Vetones en la Beira interior portuguesa. La cuestión étnica en la encrucijada de la arqueología y los textos clásicos", en Javier SANABRIA MARCOS, (Ed.), Lusitanos y Vettones. Los pueblos prerromanos en la actual demarcación Beira Baixa-Alto Alentejo, Memorias 9, Cáceres, Ed. Museo de Cáceres, 2009, p. 186. [ Links ]

48. BERROCAL, 1992, op. cit., p. 281.

49. Enrique GOZÁLBES, "Las formas de bandolerismo en el Occidente romano (Siglos I al III). Algunas lecturas al respecto", en Gonzalo BRAVO (Ed.), Formas y usos de la violencia en el mundo romano, Madrid, Signifer Libros, 2007, pp. 307-320. [ Links ]

50. CALDERÓN, 1999, op. cit., pp. 250-251.

51. BERROCAL, 1992, op. cit,p. 284.

52. Maria João CORREIA SANTOS, "Lusitanos y Vettones en la Beira Interior Portuguesa. La cuestión étnica en la encrucijada de la Arqueología y los textos clásicos", en Javier SANABRIA MARCOS, (Coord.), Lusitanos y vettones: los pueblos prerromanos en la actual demarcación Beira baixa, Alto Alentejo, Cáceres, Ed. Junta de Extremadura, Mérida, 2009, p. 189. [ Links ]

53. João DE ALARÇAO, "Novas perspectivas sobre os lusitanos (e outros mundos)", Revista Portuguesa de Arqueología, Vol. 4, nº 2, 2001, p. 295. [ Links ]

54. MARTÍN, 1999, op. cit., p. 253.

55. Javier DE HOZ, "La Epigrafía lusitana y la intersección de religión y lengua como marcador identitario", Revista de Facultade de Letras Ciências e Técnicas do Património,Vol. XII, 2013, pp. 87-98. [ Links ]

56. Eduardo SÁNCHEZ MORENO, "Viriathus. Dux of the Lusitani", en Altay COSKUN (Ed.), Amici Populi Prosopographie der auswärtigen Freunde Roms, Waterloo Institute for Hellenistic WISH-Department of Classical Studies, Waterloo, University of Waterloo (Ontario, Canadá), 2010, pp. 259-261. [ Links ]

57. Laura MANZANERA LÓPEZ, "Viriato, qué viva Hispania", Clío. Revista de Historia, nº 110, 2010, p. 106. [ Links ]

58. Jesús LENS TUERO (Coord.), "Estudios sobre Diodoro de Sicilia," Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1994, pp. 127-143. [ Links ]

59. Estela GARCÍA FERNÁNDEZ, "La visión estoica de Iberia" en Liborio HERNÁNDEZ et. al., (Eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua, La Península Ibérica hace 2000 años, Valladolid, 2002, pp. 699-705. [ Links ]

60. Luis Agustín GARCÍA MORENO, "Hispaniae Tumultus. Rebelión y violencia indígena en la España romana de época republicana", Polis nº 1, 1989, pp. 139-140 [ Links ]

61. Julio MANGAS y Domingo PLÁCIDO (Eds.), La Península Ibérica prerromana. De Éforo a Eustacio, Madrid, 1999, pp. 282-283. [ Links ]

62. GARCÍA MORENO, 1989, op. cit., pp. 142-143.

63. Marco GARCÍA QUINTELA, Mitología y mitos de la Hispania prerromana, III, Madrid, Akal, 1999, p. 187. [ Links ]

64. Eduardo SÁNCHEZ MORENO y Tomás AGUILERA DURÁN, "Bárbaros y vencidos, los otros en la conquista romana de Hispania. Notas para la deconstrucción historiográfica", en Rosa CID y Estela GARCÍA, Debita Verba (Homenaje al Profesor Julio MANGAS), Oviedo, Servicio de Publicaciones Universidad de Oviedo, 2013, p. 227. [ Links ]

65. MARTÍN, 1999, pp. 213-219.

67. Fernando GIL GONZÁLEZ, "Viriato: De Hegemon a Basyleus y el liderazgo en la Iberia Prerromana a través de las fuentes", Revista Museo Empire de Historia Militar. Sección Roma, 2014, pp. 1-4. Vid. http://www.museo-militar-empire.es/Antigua/viriato.html [ Links ]

68. GARCÍA MORENO,1989, op. cit., p. 152.

69. Raquel LÓPEZ MELERO, "Viriatus. Hispaniae Romulus", Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, t. 1. Historia Antigua (1), 1989, p. 247. [ Links ]

70. Hans Georg GUNDEL, "Viriato, lusitano, caudillo en las luchas contra los romanos. 147-139 a.C.", Revista Caesaraugusta, nº 31-32, 1967, p. 182. [ Links ]

71. Adolf SCHULTEN, Viriato, Oporto, Livraria Civilização, 1940, p. 71. [ Links ]

72. José Mª. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, "Los funerales de Viriato: Sus paralelos mediterráneos", Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, nº 45, 2008-2009, (Ejemplar dedicado al Dr. M. Blech), pp. 139-143. [ Links ]

73. GARCIA MORENO, op. cit., 1989, p. 149-150.

74. Enrique GOZALBES CRAVIOTO, "Viriato y el ataque a la ciudad de Segobriga", Revista portuguesa de Arqueología, 10 (1), 2007, pp. 239-246. [ Links ]

75. Manuel SALINAS DE FRÍAS, "La jefatura de Viriato y las sociedades de la Península Ibérica"; Revista Paleohispánica, nº 8, Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 89-120. [ Links ]

76. GARCIA MORENO, 1989, op. cit., p. 150.

77. GUNDEL, 1967, op. cit., p. 182.

78. Se trata de la Iuventus como una banda organizada que realiza distintos asaltos de bandidaje, en un territorio fructífero. Estaba formada por varios individuos que realizan diversas razias en los campamentos romanos. Vid. GIL GONZÁLEZ,2012, op. cit, p. 220.

79. Joaquín COSTA, Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de Jesucristo, en Tutela de pueblos en la Historia, Madrid, Impresa de Fortanet, 1879a, pp. 23-25. [ Links ]

80. José Mª. GÓMEZ FRAILE, "Precisiones sobre el escenario geográfico de las guerras lusitanas (155-136 a.C.). A propósito de la presencia de Viriato en Carpetania", Habis, nº 36, 2005, pp. 125-144. [ Links ]

81. SÁNCHEZ MORENO y AGUILERA, 2013, op. cit., p. 229.

82. Pedro MARÍN MARTÍNEZ, "El asesinato como instrumento político y social. La muerte de Viriato", en Carmen DEL CERRO et. al., Ideología, Identidades e Interacción en el Mundo Antiguo,Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Autónoma de Madrid, 2012, p. 631. [ Links ]

83. SCHULTEN, 1940, op. cit., p. 74.

84. Eduardo SÁNCHEZ MORENO, "Algunas notas sobre la guerra como estrategia de interacción social en la Hispania Prerromana.Viriato jefe redistributivo I", Habis, nº 32, 2001, pp. 151-153. [ Links ]

85. LENS, 1994, op. cit., pp. 112-115.

86. Vid. E. HOBSBAWN, Bandits, London, Ed. Hachete, 2010, pp. 34-46. [ Links ]

87. Luis Agustín GARCÍA MORENO, "Infancia, juventud y primeras aventuras de Viriato, caudillo lusitano", Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua (Santiago, 1986), vol. II, Santiago de Compostela, 1988, pp. 373-382. [ Links ]

88. Jaime ALVAR EZQUERRA, "Héroes ajenos: Aníbal y Viriato", en Jaime ALVAR EZQUERRA y José Mª. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, (Eds.), Héroes y antihéroes en la Antigüedad clásica, Madrid, Ed. Cátedra, 1997, pp. 137-140. [ Links ]

89. Eduardo SÁNCHEZ MORENO, "Viriato como jefe redistributivo (y II)", Habis, nº 33, 2002, pp. 147-148. [ Links ]

90. Timothy EARLE, How Chiefs come to Power: The Political Economy in Prehistory, Los Ángeles, Stanford University Press, California, 1997, p. 207. [ Links ]

91. José Manuel ROLDÁN HERVÁS, Historia de Roma, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2005, 3ª reedición, p. 58. [ Links ]

92. Enrique GARCÍA RIAZA, Celtíberos y lusitanos frente a Roma. Diplomacia y Derecho de Guerra, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2003, pp. 37-46. [ Links ]

93. EARLE, 1997, op. cit.,pp. 211-213.

95. GARCÍA MORENO, 1988, op cit., p. 81.

97. Fernando GIL GONZÁLEZ, "Un análisis historiográfico de la figura de Viriato desde los tiempos medievales hasta el siglo XIX", Estudios de Historia de España, nº 16, 2014, pp. 25-44. [ Links ]

98. Luciano PÉREZ VILATELA, Lusitania: Historia y Etnología", Madrid, Real Academia de Historia, 2000, p. 268. [ Links ]

99. Luciano PÉREZ VILATELA, Vettones: Indigenisimo y romanización en el occidente de la Meseta, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, p. 135. [ Links ]

100. PÉREZ VILATELA, 2001, Op. Cit., p. 218.

101. Manuel SALINAS DE FRÍAS, "El Afrodisión Orós de Viriato", Paleohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua", nº 13, 2013, p. 258. [ Links ]

102. Javier ALVARADO PLANAS, "Derecho y trifuncionalismo indoeuropeo en la antigüedad" en Javier ALVARADO PLANAS et. al., Nomos Ágraphos. Nomos Éngraphos. Estudios de Derecho Griego y Romano, Madrid, Ed, Dykinson, 2015, p. 32. [ Links ]