Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.18 no.2 CABA dic. 2016

ARTÍCULOS

Una aproximación al intervencionismo eclesiástico y estatal en materia matrimonial en los tiempos modernos. El caso de una población de Extremadura: Hoyos (1750-1850)*

An approach to ecclesiastical and state interventionism in matrimonial matters in modern times. In the case of a town of Extremadura: Hoyos (1750-1850)

Uma aproximaçao ao intervençao da igreja e o governo em casamento em tempos modernos. O caso de uma populaçao de Extremadura: Hoyos (1750-1850)

Ana María Prieto García**

Universidad de Extremadura

* Fecha de recepción del artículo: 03/07/2016. Fecha de Aceptación: 05/11/2016.

** Becaria de investigación de la Universidad de Extremadura (España). Dirección Postal: Plaza 8 de Septiembre, nº15, 1ºD, Cáceres, España. e-mail: any_751@hotmail.com.

Trabajo realizado gracias a la concesión de la Beca de la Fundación Fernando Valhondo Calaff de Cáceres. Asimismo, este trabajo se inserta dentro del Proyecto de Investigación «Familia y comunidad rural: Mecanismos de protección comunitaria en el interior Peninsular (ss.XVIII-1900)», HAR2013-48901-C6-5-R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo Investigador Principal es José Pablo Blanco Carrasco.

Resumen

El presente trabajo trata sobre el proceso de control y regulación que la Iglesia Católica y el Estado ejercieron sobre los matrimonios durante el Antiguo Régimen. Para ello, se presentan las distintas normativas vigentes a lo largo del tiempo, los diversos tipos de impedimentos eclesiásticos existentes y el proceso de tramitación de las dispensas matrimoniales. En relación con ello, la parte final del artículo se centra en analizar el parentesco y los posibles motivos que explican la tasa de endogamia geográfica y familiar registrada en Hoyos, una población cacereña, entre 1750-1850.

Palabras clave: Dispensa matrimonial; endogamia; impedimento; Hoyos; Extremadura; España.

Abstract

This paper is about the process of control and regulation that the Catholic Church and the State exercised on marriages during the Old Regime. For that, they we present the different regulations over time, the various types of existing ecclesiastical impediments and the process of processing of marriage dispensations. In this connection, the final part of the article focuses on analyzing the relationship and possible reasons for the rate of geographical and familial intermarriage registered in Hoyos, a cacereña population, between 1750-1850.

Keywords: Dispenses marriage; intermarriage; estoppel; Hoyos; Extremadura; Spain

Resumo

Este trabalho fala sobre o processo de controlo que a Igreja Católica e o Estado tiveram sobre sobre os casais durante o Antigo Regimem. É por isto que são apresentadas as diferentes normativas em ativo ao longo do tempo, dos diferentes tipos de problemas eclesiásticos que existem e o processo dos trámites das dispensas matrimoniais. Em relação com isto, o fim do artigo centra-se em analisar as relações parentais e os motivos que explicam a tasa de endogamia geográfica e familiar registada em Hoyos, uma vila de Cáceres, entre 1750-1850.

Palavras chaves: Dispensas matrimoniais; endogamia; impedimento; Hoyos; Extremadura; Espanha

Introducción

El día 11 de mayo de 1846, Ramón González, un soyano soltero de 23 años, contrajo matrimonio con Brígida Marín del mismo estado civil y origen. Ambos, ignorando el lazo de parentesco existente entre ellos, se vieron obligados a separarse y pedir una dispensa matrimonial para el cuarto grado de consanguinidad que les unía. Afortunadamente, su concesión no se dilató demasiado tiempo ya que el 30 de octubre de 1847 volvieron a casarse. Circunstancias similares se produjeron a lo largo del Antiguo Régimen ya fuera por desconocimiento de las parejas o como mera treta para no pagar la dispensa matrimonial. No obstante, la Iglesia contaba con medios suficientes para solventar estos obstáculos. Así pues, los propios vecinos, en la mayoría de las ocasiones, eran los que se encargaban de denunciar el parentesco que existía entre los cónyuges.

En este sentido, con este trabajo se pretende ofrecer una visión general de los diferentes requisitos y normas establecidas, en primer lugar, por la Iglesia y, más tarde, por el Estado para poder casarse. Si bien es cierto que existe una abundante literatura sobre el matrimonio y el entramado social y eclesiástico que se articula en torno a él1 , aún en Extremadura son pocos los trabajos que se han centrado en el estudio de la endogamia familiar.2 De ahí que al final de este artículo se ofrezca una aproximación a la endogamia familiar de la población de Hoyos.

Intervencionismo eclesiástico y estatal en el matrimonio

La Iglesia católica siempre ha intentado modelar y dirigir la vida familiar. Para ello estableció unas normas que regulaban la relación entre los cónyuges y los padres e hijos.3 Tanto es así que "desde el momento que la religión estaba incrustada en el dominio doméstico, la conversión implicaba el control de la vida familiar".4 A partir del siglo XII la Iglesia convirtió el matrimonio en un sacramento, lo que le permitió obtener una mayor fuerza y control tanto religioso como social, familiar y económico. La potestad eclesiástica sobre el matrimonio, como algunos autores han probado, se consolidó con la reforma gregoriana.5 Ésta perseguía terminar con la intromisión laica, asegurar la libertad de la Iglesia y separarla de lo mundano con el fin de conseguir la hegemonía en la sociedad cristiana. Para ello renovó el derecho canónico donde estableció que el matrimonio tenía que ser libremente contraído, monógamo, indisoluble y exógamo; era el único tipo de relación sexual legalmente protegida, ya que las prácticas sexuales extraconyugales eran consideradas como fuente de pecado y por lo tanto, toda actividad sexual practicada fuera del matrimonio debía ser castigada.6

A pesar de que este modelo matrimonial va a chocar con las prácticas habituales de la sociedad laica, se puede decir que ya en el siglo XII se asiste a una aceptación general de él entre las diversas capas de la población y aunque surgirán distintas cuestiones, resistencias e intentos de transgredir la norma, como consecuencia de la mentalidad pagana tan arraigada en la sociedad, la Iglesia irá solucionando los problemas y a su vez configurando el corpus legislativo mediante los cánones conciliares, los decretos pontificios y los sínodos diocesanos, que van a estar en vigor durante el período de tiempo de este estudio.7

En este sentido, los impedimentos por parentesco van a constituir el centro de atención de la legislación eclesiástica, como lo demuestra el Sínodo de Coria de 1457-1458: el casarse con parientes era una costumbre muy arraigada, a pesar de haberse fijado en el Concilio de Letrán de 1215 como filiación prohibida hasta el cuarto grado de consanguinidad. En él se hace hincapié en que los perjuicios de esta práctica transcienden no solo el ámbito espiritual sino también el monetario:

"Por cuanto, visitando las iglesias de nuestro obispado, fallamos mala costumbre en algunos lugares entre los omes e las mugieres, casando compadres con comadres, e parientes con parientes en el cuarto grado, non temiendo a Dios nin al peligro de sus anima, e del daño que las puede venir en sus faziendas".8

No obstante, debía existir una cierta falta de concienciación por parte de la sociedad extremeña de que el matrimonio constituía un sacramento sagrado, puesto que siglos después, el Sínodo de Coria de 1537 y el de 1606 seguían aludiendo a los castigos y problemas de impedimentos por parentesco, así como a los derivados de los matrimonios clandestinos, la convivencia de los contrayentes antes de recibir las velaciones, los divorcios y el amancebamiento. Sin embargo, esta relajación moral no solo es característica de los extremeños sino que se da a nivel europeo.9 La insuficiencia de una legislación y la doctrina católica que regularizase los matrimonios, la clandestinidad, los diversos pleitos por la falta de compromiso tras dar palabras de futuro, la libertad de los hijos para elegir pareja sin tener en cuenta la opinión del padre y el surgimiento de la doctrina protestante, que consideraba el matrimonio como un mero trato; llevó al desarrollo del Concilio de Trento, cuyos principales objetivos fueron corregir el derecho vigente y defender la doctrina católica frente a la protestante así como reaccionar contra el relajamiento de la moral.10 En él se establecieron los pasos a seguir para que la unión matrimonial se considerase legal: publicación de las amonestaciones durante tres domingos consecutivos, celebración pública del acto ante el sacerdote y los testigos, y la recepción de la bendición nupcial en la Iglesia. También se determinaron los requisitos necesarios para contraer matrimonio, es decir, los impedimentos y dispensas, los períodos de tiempo en los que podían celebrarse los esponsales, las causas de separación y la prohibición de los eclesiásticos tanto seculares como seglares de recibir este sacramento.11

En el siglo XVIII el desarrollo del movimiento cultural de la Ilustración va a influir en el mundo occidental y su transcendencia se va a notar en las transformaciones que se producen en los diversos niveles sociales. Estos cambios van a repercutir también en la familia, especialmente, a partir de lo que Jean Gaudement ha designado la vía seglar, mediante la cual el Estado tendría mayor jurisdicción sobre el matrimonio y la institución familiar.12

El intervencionismo estatal en la vida familiar va a ser mayor, sobre todo, tras la promulgación en 1776 de la Pragmática Sanción de Carlos III, la cual supuso una gran reforma legislativa sobre la familia. El origen de esta reforma está en el cuestionamiento del matrimonio, el desacato y los delitos cometidos como el adulterio, las relaciones sexuales extramatrimoniales, las establecidas con clérigos, etc. Esta ley establecía que los hijos menores de 25 años debían pedir permiso a sus padres antes de casarse, es decir, se fortalece la autoridad del pater familias que es el encargado de velar por el bien familiar, al igual que el rey lo hace con su pueblo.13 Este poder otorgado al padre era el reflejo de la dominación política del monarca sobre sus súbditos, quienes tenían que obedecer y cumplir los propósitos del rey para lograr el bien del Estado. Así pues, el soberano basándose en el fundamento de que todo lo que acaecía en la vida familiar repercutía directamente en el desarrollo del Estado, justificaba su intromisión en la vida familiar.

Antes de la promulgación de la Pragmática, los militares, diplomáticos y altos funcionarios debían disponer del beneplácito regio para casarse e incluso en algunos casos, como el de los militares, su libertad de desposarse estaba coartada como consecuencia de la aprobación del decreto de 1742 que prohibía el matrimonio de éstos sin aprobación de sus superiores.14 La carrera militar se consideraba algo incompatible con el matrimonio, puesto que debían estar consagrados al servicio de la monarquía. Con la ley de 1776, el rey ejerce el control sobre un mayor colectivo de la sociedad: miembros de la familia real, nobles y el personal de los tribunales y consejos. Aquéllos que se casaran sin su consentimiento perdían sus títulos, cargos y poderes. Realmente, con esta reforma se pretendía impedir los matrimonios desiguales y la defensa del régimen estamental, fundamentado en el privilegio, que peligraba con motivo de los matrimonios que se producían entre personas de distinta extracción social, preservando conscientemente una organización social basada en la autoridad, la jerarquía y la distinción.15 Asimismo, controlaba la patria potestad al impedir que los padres se opusieran a matrimonios justos sin ningún tipo de justificación.

Una consideración aparte merece el intento de acabar con el monopolio eclesiástico sobre el matrimonio de los siglos anteriores. A la Iglesia se la tacha de estar incapacitada para impedir los enlaces contra la voluntad del padre, debido a ello los padres acudirán al Estado y surgirán las penas civiles.16 Se asiste, por tanto, a una separación entre las competencias seglares y las eclesiásticas. En palabras de Mª Victoria López- Cordón: "el consentimiento paterno se convirtió en un punto de fricción entre la Iglesia y la Monarquía que, con el respaldo de todo el cuerpo social, mantuvo vigente su obligatoriedad, como un medio eficaz de impedir los enlaces desiguales".17

En el siglo XIX el intervencionismo del Estado en asuntos familiares es aún mayor que en el siglo pasado, prueba de ello es la Pragmática promulgada por Carlos IV en 1803 en el que se determina:

"mando, que ni los hijos de familia menores de 25 años, ni las hijas menores de 23, á cualquiera clase del Estado que pertenezcan, puedan contraer matrimonio sin licencia de su padre, quien, en caso de resistir el que sus hijos ó hijas intentaren, no estará obligado á dar la razon, ni explicar la causa de su resistencia ó disenso".18

A diferencia de la ley de 1776, la autoridad del padre está más reafirmada, puesto que no tiene que explicarle al hijo los motivos de sus decisiones. Además, no solo los contrayentes reciben el castigo si incumplen las leyes sino también los curas, lo que pone de manifiesto la pérdida de poder de la Iglesia en el sacramento hasta tal punto que: "Los Vicarios eclesiásticos que autorizaren matrimonio, para el que no estuvieren habilitados los contrayentes según los requisitos que van expresados, serán expatriados y ocupadas todas sus temporalidades".19

Con la llegada de Fernando VII, la Iglesia recuperó parte del poder perdido. Sin embargo, esta supremacía duró poco. Tras la muerte del rey y con la llegada de los liberales, en principio se van a mantener las normas dispuestas en el Concilio de Trento sobre el matrimonio, tal como se recoge en la Real Orden de 1837, pero con el paso del tiempo se definirá la nueva posición y el poder de la Iglesia, así en 1851 se firma el Concordato que determinó la ruptura entre la Iglesia y el Estado Liberal.20

Impedimentos eclesiásticos y dispensas matrimoniales

Un impedimento se puede definir como el obstáculo que hace imposible e impide la celebración del matrimonio o lo anula si se efectúa, salvo si previamente cuenta con la autorización eclesiástica. Como pudimos comprobar anteriormente, la Iglesia fue la encargada de imponer una serie de normas sobre el matrimonio. Va a ser la institución que decida quiénes son los cónyuges idóneos para casarse y si les concede o no la dispensa por los impedimentos que dificultan el acto sacramental conforme a los preceptos establecidos por las leyes eclesiásticas. Los impedimentos eclesiásticos de carácter dirimentes son aquellos que anulaban directamente el matrimonio aun cuando los consortes no tuvieran conocimiento respecto a la circunstancia en la que se hallaban. Las causas que dirimen el acto matrimonial son:21

-

Error con respecto a la persona: se produce cuando alguno de los cónyuges mienten al otro sobre su identidad, por consiguiente, el matrimonio se anula al considerar que se trata de una persona totalmente distinta.

-

Conditio: en caso de que uno de los contrayentes engañe al otro respecto a su condición social en el momento de contraer matrimonio, por ejemplo, si una persona creía casarse con otra de fortuna y en realidad era pobre.

-

Voto solemne: cuando uno de los contrayentes había dado voto de vida religiosa, causa por la cual el matrimonio era inválido, salvo si el voto era simple, en cuyo caso solo impedía la celebración del casamiento.

-

Crimen: incluye el asesinato del cónyuge previo para poder contraer de nuevo nupcias y el adulterio.

-

Diferencia de religión: no se podía contraer matrimonio con los judíos o personas que profesaran otra creencia.

-

Violencia: el matrimonio se anulaba si se había contraído por la fuerza y sin consentimiento de los consortes.

-

Órdenes Sagradas: los sacerdotes y religiosas no podían casarse si habían hecho profesión solemne de castidad.

-

Primer matrimonio: los casados no podían contraer de nuevo nupcias sin que hubiera muerto el cónyuge del primer matrimonio, ya que en ese caso se estaría cometiendo bigamia.

-

La impotencia: la esterilidad anulaba la unión puesto que el fin principal del matrimonio es perpetuar la especie.

-

El rapto: el Concilio de Trento establecía «que no pude haber matrimonio alguno entre el raptor y la robada, por todo el tiempo que permanezca ésta en poder del raptor».22

-

Honestidad pública: este tipo de impedimento se producía cuando alguno de los contrayentes había hecho promesa de matrimonio a otra persona, además si ésta era de conocimiento público, los padres podían solicitar los esponsales ante las autoridades eclesiásticas, para obligar a cumplir las nupcias.

- El parentesco: fue la causa más empleada para deshacerse de las uniones no deseadas. Existen varios tipos de vínculos:

a) Espiritual: este tipo de lazo surge cuando una persona decide ser padrino en los sacramentos del bautismo y de la confirmación, creándose una relación "espiritual" entre el padrino y su ahijado, por lo que se prohíbe el casamiento entre ellos.

b) Cognación carnal: vínculo que resulta de la adopción y repercute tanto en el padre como en el resto de la familia.

c) Consanguinidad: parentesco de sangre en línea directa que obstaculiza el matrimonio entre parientes próximos hasta el cuarto grado.

d) Afinidad: parentesco que surge mediante el matrimonio entre los cónyuges y los parientes políticos.

En esta misma línea, creemos necesario señalar que los impedimentos como la impotencia, la falta de edad, el voto solemne de castidad y el ligamen entre otros, no podían ser dispensados.23 Ahora bien, ¿quién tenía el poder para dirimir tal obstáculo? El Papa era la única autoridad que tenía plena potestad para dispensar tanto los impedimentos dirimentes como los impedientes.24 No obstante, el Nuncio Apostólico de cada reino tenía también el privilegio de dispensar algunos dirimentes; el Comisario General de las Cruzadas solo el dirimente por afinidad25 y los obispos podían hacerlo pero cuando se daban circunstancias determinadas, tales como que los contrayentes se hubiesen casado sin ser conscientes del impedimento que hacía ilícito el matrimonio, si la separación supusiera un escándalo como consecuencia de haber consumado el matrimonio y en caso de urgente necesidad que no pudiera esperar a que llegase la dispensa desde Roma.26

Por otro lado, el derecho canónico entiende por dispensa una acción ejecutiva mediante la cual una autoridad legítima o deja sin efecto una ley eclesiástica en una determinada circunstancia.27 En nuestro caso, anula el impedimento que dificulta la unión de ciertos parientes consanguíneos, como los primos hermanos, o afines, como el cuñado y la cuñada. No obstante, para que se pueda dispensar es necesario que la causa sea "justa y razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la ley de la que se dispensa".28

Ciertas relaciones sexuales entre personas con un grado de parentesco muy próximo, como es el primer grado de consanguinidad, es decir, entre padre e hija, madre e hijo, entre hermanos, abuelos y nietos, han provocado un rechazo no solo por parte de la Iglesia sino también por toda la sociedad. Prueba de ello es que el Derecho natural no acepta este tipo de lazos entre los individuos.

La forma en que la Iglesia ha computado el parentesco se caracteriza por distinguir entre "líneas" y "grados". Se entiende por "línea" de parientes al grupo de sujetos que descienden unos de otros. Los parientes lineales o en línea recta son aquellos que descienden de forma directa unos de los otros: abuelos, padres, hijos, nietos y biznietos. Los parientes colaterales son los hermanos, tíos, primos, etc. Éstos se encuentran en las denominadas "líneas colaterales" que supone el vínculo entre personas que descienden de antepasados comunes pero no en línea recta. Sin embargo, el "grado" de parentesco hace alusión a la distancia que media entre dos familiares. De tal forma que entre los parientes lineales existen tantos grados como generaciones que los separa, por ejemplo: entre nieto y abuelo se dan dos grados, mientras que entre los colaterales, el grado se obtiene contando las generaciones que los separan por ambos lados, por ejemplo: existe un cuarto grado entre primos carnales.

Las dispensas eran concedidas normalmente por el Papa de Roma. El contenido de este documento está conformado por el expediente matrimonial, necesario para verificar el grado de parentesco entre los consortes y probar que cumplen los preceptos para casarse lícitamente. Por esta razón, se incluye un árbol genealógico de la pareja que representa las líneas ascendentes de los familiares hasta llegar al antepasado en común, así como el motivo que alegan para la concesión de la dispensa. Aparte, contiene las partidas de bautismos, la de defunción del esposo previo, en caso de segundas nupcias; el certificado de soltería, las amonestaciones, la declaración de los contrayentes y la de tres testigos que han de confirmar los datos que aporten los cónyuges. Por último, una vez que la dispensa fuese concedida se añadiría al expediente y la fecha de celebración del enlace.

Ahora bien, ¿de qué forma debían las parejas solicitar las dispensas matrimoniales? Cuando los consortes pedían la disolución de impedimentos, la súplica se debía dirigir al sumo Pontífice por escrito en latín y con las palabras apropiadas. En los tratados sobre el matrimonio se recogen las diversas estructuras y fórmulas que debían emplearse según los diversos impedimentos eclesiásticos y los motivos por los que se pretendía obtener la gracia. Así pues, para hacer la súplica en el caso de consanguinidad alegando como causa la falta de dote, se debía proceder de la siguiente forma:

"Beatissime Pater: Exponitur bumiliter Sanctitati vestra, pro parte devotorum illius oratorum, Petri Ramirez, Laici et Antonie Alvarez Diœcesis Calaborritane quod cum dicta oratrix dotem habeat minus competentem, juxta status sui conditionem, cum qua virum sibi non consanguineum paris conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat dictus orador cum minus competente dote oratricem in uxorem ducere intendat, et velit: Sed quia secundo à communi stipite proveniente gradu consanguinitatis in linea transversali conjuncti sunt, desiderium suum bac in parte adimplere absque Sedis Apostolicæ dispensatione non possunt: Supplicant igitur bumiliter Sanctitati vestra oratores præfati, quatenus cum iisdem super dicto impedimento consanguinitatis in secundo gradu linea transversalis benignè dispensare dignetur, et ut matrimonium inter su publicè servata forma Concilii Tridentini contrajere, illudque in facie Ecclesiæ solemnizare, et in eo postmodum remanere liberè licitè valeant: prolemque suscipiendam exinde legitiman decernendo dignemini, de gratia specaili […]".29

Obviamente, según las razones que se expusieran para conseguir la dispensa emplearían distintas preces.30 Aparte de esto, las súplicas se dirigían a los diversos tribunales que había en Roma, en nuestro caso sería el de Dataría, tradicionalmente a través de Agentes, conocidos o procuradores.31 Sin embargo, Carlos III en 1778 expidió una orden para que todo aquel que tuviera que solicitar dispensa, indultos u otra gracia no lo hicieran a través de las personas que se habían empleado hasta entonces sino que lo efectuaran mediante la Agencia General de Preces, cuyos agentes los había destinado el rey en Madrid y en Roma para unificar los trámites y evitar los abusos que existían.32 En este sentido, hay que tener en cuenta que la tramitación de las dispensas suponía el gasto de ciertas cantidades que se transferían a Roma, lo que provocó el enriquecimiento de los que hacían de intermediarios, entre ellos, los miembros de la Curia Romana.33 A pesar del intento del monarca por evitar la salida de dinero injustificada, cinco años después, en 1783 el Consejo de Castilla envía una carta a los obispos para que le informen sobre las dispensas matrimoniales. En ella se expone el deseo de que solo sea necesario pedir dispensa a Roma para el primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad, así como permitir que los obispos españoles dispensen el resto de los grados como ocurre en las Indias y en Alemania, porque "quando vuelven despachadas les avisan su coste, no pueden ver sin dolor y asombro la multitud de dispensas que se impetran, y las grandes estracciones de dinero que por ellas se hacen a estos reynos para Roma".34

No obstante, tras un período de tiempo las aspiraciones de Carlos III se vieron cumplidas con Carlos IV, quien aprovechando las revueltas de Europa y la muerte del papa Pío VI, promulgó el decreto de 5 de septiembre de 1799 por el que se le otorgaba el poder a los obispos para conceder las dispensas matrimoniales:

"á fin de que entre tanto mis vasallos de todos mis dominios no carezcan de los auxilios precisos de la religión, he resuelto que hasta que yo les dé á conocer el nuevo nombramiento del papa, los arzobispos y obispos usen de toda la plenitud de sus facultades conforme á la antigua disciplina de la iglesia para las dispensas matrimoniales y demas que les competen".35

Sin embargo, este decreto conocido como de Urquijo, concebido para reprimir el poder de Roma, solo tuvo vigencia un año escaso y fueron muy pocos los obispos españoles que lo siguieron. En cualquier caso, con el paso del tiempo el Estado, como hemos visto, conseguirá imponerse sobre la Iglesia, al adquirir un mayor poder en el terreno del matrimonio y la familia, pero no en las dispensaciones tal y como se demuestra en los diversos tratados matrimoniales posteriores a 1850 que hemos consultado, puesto que en ellos se determina cuál es el proceso que habían de seguir los consortes para obtener dispensas y en todo momento debían ser enviadas a Roma para obtener el beneplácito del Papa. Así pues, por ejemplo, en el Tratado teórico-práctico del matrimonio, de sus impedimentos y dispensas del Dr. León Carbonero y Sol de 1864, los pasos que tenían que seguir los contrayentes para obtener la dispensa eran los siguientes: debían presentar un escrito en el que se expresaran los impedimentos que existían y la causa en que se fundaba la súplica para la dispensa, así como la certificación del cura y el árbol de parentesco. Esta solicitud la recibía el Ordinario, éste a su vez se la manda al expedicionero de la diócesis quien exige el depósito de la cantidad de dinero que valga la dispensa según las tarifas fijadas. Una vez pagadas, las dirige al agente general de preces en Madrid quien las envía al agente de preces destinado en Roma que es el encargado de presentarlas en la Dataría para su despacho. Cuando se obtiene la bula o el breve el agente de Roma la envía a Madrid, ambos otorgan el visto bueno, se la entregan al expedicionero para que ponga en curso la bula o el breve y se lo entrega finalmente al obispo que impone el mandato de penitencia.36 Una vez cumplida ésta por los consortes, dicta la sentencia de la dispensación, se publican las amonestaciones y se contrae el matrimonio.

La población soyana: endogamia matrimonial

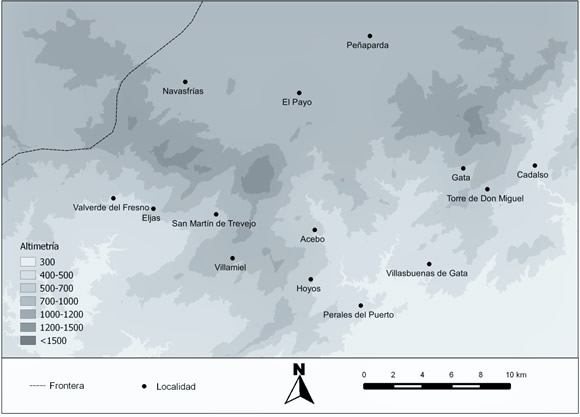

La nupcialidad de los tiempos modernos se caracteriza por una fuerte tendencia a la práctica endogámica de todos los estamentos de la población. De ahí que la Iglesia, como hemos visto, intentase regular dichos enlaces. En este sentido, hemos creído oportuno mostrar un análisis de los matrimonios de una población rural para verificar y determinar qué motivos condicionaban la elección de cónyuge. Así pues, hemos seleccionado Hoyos, un municipio de la provincia de Cáceres situado en la Sierra de Gata que estuvo sujeto a la jurisdicción de la ciudad de Coria y señorío del Duque de Alba durante la Época Moderna. En él residían a finales del siglo XVIII 1.151 habitantes,37 los que vivían, principalmente, de la agricultura y ganadería.

Mapa I. Sierra de Gata

El total de matrimonios que se celebraron durante todo el período de tiempo de estudio, de acuerdo con las partidas registradas en los libros de casados y velados, fueron 1.065, de los cuales hemos calculado índice de endogamia familiar del 9,39%38 , una tasa no muy alta pero si más elevada que en otros lugares de Extremadura, por ejemplo, Felicísimo García ha registrado en cinco pueblos cacereños durante el siglo XVI y XIX unas tasas que oscilan entre el 2% y el 8,5%.39 No obstante, Isabel Testón para la Sierra de Gata ha obtenido unos valores superiores que varían del 14,3% al 39,4%, mientras que en Arroyomolinos de Montánchez la endogamia solo representa un 0,8% en el siglo XVII.40 Datos semejantes se han conseguido en otras poblaciones castellanas, murcianas, valencianas, albacetenses o gallegas, en torno al 8%.41 Por lo tanto, a la vista de las diversas tasas computadas podemos decir que la endogamia familiar no era una práctica muy arraigada pero sí una costumbre practicada por una parte de la sociedad española.

La consanguinidad

La consanguinidad es el parentesco del que se ha obtenido un mayor número de matrimonios, concretamente el 80% (Cuadro III), resultados parecidos han sido obtenidos por otros autores.42 Como se puede apreciar en el cuadro I los enlaces que arrojan un mayor porcentaje son los contraídos entre solteros, un 88,75%, seguidos de los producidos entre soltera-viudo, 6,25%; entre soltero-viuda del 3,75% y finalmente las uniones entre viudos que solo suponen un 1,25%. En relación con el grado de parentesco que se repite con más frecuencia es el cuarto, hay que destacar que esta circunstancia se debe a la facilidad de la obtención de dispensa y que el coste de ésta es menor en comparación con los otros grados. Estas mismas causas pensamos que son las que determinan la existencia de una elevada proporción de consanguinidad simple, 72,5%, frente a los casos dobles y múltiples, 21,25% y 6,25% respectivamente (Cuadro I).

CUADRO I. Consanguinidad

Fuente: Archivo Diocesano Coria-Cáceres (en adelante: ADCC). Libros de casados y velados. Libro 10 y 11. Elaboración propia.

La afinidad

La afinidad es el parentesco que contraen los consortes con los respectivos parientes de cada uno tras la consumación del matrimonio. Se considera un impedimento puesto que las Sagradas Escrituras creen que los cónyuges conforman una misma carne tras la unión carnal, "resultando de esta unión de los cuerpos, una mezcla de la sangre y comunicación de parentesco"43 , de tal forma que los parientes de la mujer se convierten en los del hombre y a la inversa. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro el número de afines es muy pequeño, supone el 1,3% sobre el total de los matrimonios y el 14% sobre aquellos que tienen un grado de parentesco.44 Los matrimonios afines contraídos entre viudos representan un 14,3% mientras que la mayor parte, el 85,7%, se producen entre solteras y viudos, por lo tanto, en Hoyos este tipo de parentesco une a los familiares del cónyuge fallecido con el que ha enviudado. Los casos de afinidad doble y múltiple son muy reducidos, solo hemos obtenido tres y dos respectivamente, lo que supone un 21,42% y el 14,29% frente al 64,29% de afinidad simple. El grado de afinidad que se da con mayor frecuencia es el cuarto, supone el 42,86%, es decir, casi la mitad de los matrimonios afines, hecho que se puede deber a la facilidad con la que se podía obtener la dispensa.

Entre los matrimonios producidos entre consortes con afinidad múltiple destaca el contraído entre Juan de Valencia Rico y Rosa Godinez de Paz en el año 1811, cuyo grado de afinidad es de un tercero con cuarto y cuarto doble. El esposo es viudo a su vez de dos mujeres, se casa con su primera mujer, Ana Luengo Godinez, en 1792. Tras su fallecimiento contrae de nuevo matrimonio en 1799 con Florentina Casillas López, con la que tiene un cuarto grado de consanguinidad. Finalmente, doce años después se casa con Rosa, lo que nos está poniendo de relieve la renovación de los lazos con la familia de su primera esposa y la puesta en práctica de estrategias familiares, tal vez, motivados por la recuperación del patrimonio perdido por Ana al morir y no dejar descendencia, pero esto es simplemente una hipótesis que no podemos verificar.45

En el otro enlace, el grado de afinidad es doble cuarto con doble tercero, también entre un viudo, Juan Casillas Giralte, y una mujer soltera, Antonia Benito Perales.46 Mención aparte merecen las uniones matrimoniales del primer y del segundo grado de afinidad, cuyas dispensas son las más difíciles de conseguir, además de ser las menos asequibles por la población debido al coste que suponían, por lo que hemos de comprender que estos dos matrimonios tienen como finalidad, al igual que en el caso anterior, evitar la pérdida de algún tipo de patrimonio, puesto que los consortes que tienen el primer grado de afinidad tanto él como ella llevan el "Don", apelativo que solo tenían aquellos que pertenecían a la nobleza o eran hidalgos.

CUADRO II. Afinidad

Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Libro 10 y 11. Elaboración propia.

Situaciones compuestas

Cuando hablamos de situaciones compuestas nos referimos a los casos en los que la consanguinidad y la afinidad se dan en un mismo matrimonio. En el cuadro III aparece un apartado dedicado a los grados compuestos, los cuales representan solo un 5% del total de uniones en las que se da algún parentesco, además dentro de este tipo de enlaces el 60% pertenecen a grados dobles y el 40% a múltiples. Como característica común destaca que todos los cónyuges que los conforman pertenecen a Hoyos, es decir, estas parejas, a su vez, practican la endogamia en sus dos vertientes, geográfica y matrimonial. De todos ellos destaca la unión contraída en 1759 entre Pedro Franco, viudo y escribano público de Hoyos, y María Zanca Urones también de estado civil viuda, cuyo grado existente es de un tercer grado de afinidad con duplicado de consanguinidad.47

De igual manera, tal como se puede apreciar en el cuadro III, se ha clasificado el parentesco según el tipo, el grado y la procedencia de los contrayentes. Como podemos ver, hay un claro predominio de los matrimonios entre los naturales de Hoyos, 89%, frente a los esponsales producidos entre un soyano y forastero, 9%, y los celebrados entre personas ajenas a la villa que solo representa un 2%. Por lo tanto, existe una tendencia a realizar matrimonios entre parientes que se caracteriza por llevar a cabo una práctica endogámica a nivel geográfico. Hecho que puede explicarse como la tendencia, no solo del hombre soyano sino característica de los extremeños, a encerrarse física y mentalmente en el lugar en el cual nació y desarrolló su vida. El apego a las costumbres y cultura en las que se criaron les conduce a casarse con personas del mismo pueblo y rechazar a aquéllas extrañas.48

Algo semejante ocurre a nivel regional y nacional, tal y como lo demuestran los estudios realizados por diversos autores.49 Isabel Testón indica que los valores más elevados de endogamia familiar los ha obtenido en las poblaciones de Sierra de Gata, concretamente, en Descargamaría y Torre de Don Miguel, con unas tasas del 39,4% y 14,3% respectivamente; además subraya "que los máximos de endogamia familiar se localizan en las poblaciones que presentan también valores más altos de endogamia geográfica".50 Del mismo modo entre 1735-1850 en Cartagena existe un predominio de los matrimonios con parentesco entre los naturales de dicha ciudad, concretamente, el 83,5%.51

CUADRO III. El parentesco en Hoyos según el tipo de grados y la procedencia de los cónyuges

T= Total, S=Simple, D= Doble, M=Múltiple, H= Contrayentes que son de Hoyos, V=Varón extranjero, M=Mujer foránea, A= Ambos contrayentes proceden de otros lugares. Fuente: ADCC, Libros de casados y velados. Libro 10 y 11. Elaboración propia.

Conclusión

Hemos visto a lo largo de este trabajo cómo la Iglesia durante siglos intentó controlar la vida familiar mediante la imposición de una serie de normas éticas y morales. No obstante, a pesar de los esfuerzos invertidos en la defensa de un matrimonio libre y exógamo, una pequeña parte de la sociedad, que va a contar con el respaldo estatal, sobre todo, a medida que éste va adquiriendo poder en detrimento de la Iglesia, va a apostar por la endogamia familiar con el fin de preservar los bienes o el status social. Circunstancia que se consigue mediante la atribución al padre de la potestad de decidir en las uniones matrimoniales de los hijos para evitar los enlaces desventajosos.

En esta misma línea, hemos comprobado cómo el 9,39% de los matrimonios celebrados en Hoyos fueron endogámicos, probablemente, la explicación de este tipo de uniones se debía a unas estrategias forjadas por familias pudientes, ya que las dispensas eran muy costosas y no asequibles para todas las capas sociales. No obstante, existen otras coyunturas que pueden justificar en gran medida estos matrimonios, como el "relativo" aislamiento geográfico dada su ubicación, los diferentes momentos de regresión económica como consecuencia de las crisis, la falta de efectivos humanos debido a las epidemias o a la ausencia de inmigración y el pago de las dotes que suponían una sangría en las economías domésticas de la que tardaban en recuperarse. En cualquier caso, creemos que en gran medida este tipo de bodas obedecen al poder que las leyes civiles y canónicas le otorgaban al padre, siendo necesario disponer de su consentimiento para poder casarse, acto que en principio debía ser concebido más por el amor y la libre voluntad de los contrayentes que por los intereses familiares.

1 M. BARRIO GOZALO, "La Agencia de preces de Roma entre los Austrias y los Borbones (1678-1730)", Hispania, 246 (2014), Vol. LXXIV, pp. 15-40; N. SIEGRIST, "Dictámenes, penas, sentencias y nupcias secretas en las dispensas matrimoniales en territorios de la actual Argentina. Siglos XVIII-XIX", Trocadero, 24 (2012), pp. 125-143; "Sentencias eclesiásticas. La falta de dispensas por consanguinidad y afinidad en Córdoba del Tucumán y el Río de la Plata. Siglos XVIII-XIX", Temas Americanistas, 27(2011), pp. 46-73; J. A. COBACHO GÓMEZ, "La evolución histórica en las normas sobre la celebración del matrimonio en España, en F. CHACÓN y R. CICERCHIA (coords.), Pensando la sociedad, conociendo las familias. Estudios de familia en el pasado y el presente, REFMUR, Editum, Murcia, 2012, pp. 45-68; D. CELTON y A. IRIGOYEN LÓPEZ (eds.), Miradas históricas sobre familias argentinas, Murcia, Editum, 2012; F. CHACÓN JIMÉNEZ y J. BESTARD (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011; F. CHACÓN JIMÉNEZ Y J. P. BLANCO CARRASCO, "Familia: objeto y sujeto de estudio histórico", Norba. Revista de Historia, 12(2011); M. M. GHIRARDI y A. IRIGOYEN LÓPEZ, "El matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica", Revista de Indias, 246(2009), vol. LXIX, pp. 241-272; F. CHACÓN y J. MÉNDEZ VÁZQUEZ, "Miradas sobre el matrimonio en la España del último tercio del siglo XVIII", Cuadernos d Historia Moderna, 32(2007), pp. 61-85; I. ARELLANO Y J. USUNÁRIZ (eds.): El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, Madrid, Visor Libros, 2005; J. GODOY, La familia europea, Barcelona, Crítica, 2001; J.CASEY, Historia de la familia, Madrid, Espasa, 1990; A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, "Formas de control y consanguinidad en la Extremadura de los Tiempos Modernos", Alcántara, 12, Cáceres, 1987, pp. 49-64.

2. I. Testón Núñez, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, D.L., 1985; C. García Moro, Entre brezos y colmenas. La población de Casares de Hurdes (siglos XVII-XIX), Mérida, Editorial Regional de Extremadura, 1986; I. Fernández Millán, La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII: aspectos demográficos y sociales, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995; J.P. Blanco Carrasco, Demografía, familia y sociedad en la Extremadura Moderna (1500-1860), Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 1999; "Consanguinidad, exogamia y estrategias colectivas en la sociedad moderna. Reflexiones en torno a un ejemplo rural (1700-1820)", Revista de Demografía Histórica, 30(2012), segunda época, pp. 25-54; F. García Barriga, Familia y sociedad en la Extremadura rural de los Tiempos Modernos (siglos XVI-XIX), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009; M. Santillana Pérez y Mª. A. Hernández Bermejo, "Parentesco y consanguinidad en la Extremadura rural a finales del Antiguo Régimen", Actas de la X Reunión de la ADEH, Albacete, 2013.

3. Existen diversos tratados que han intentado instruir y reglamentar el matrimonio y el comportamiento del padre familiar, de la mujer o de los hijos, destacan: J.L.VIVES, Instrucción de la mujer cristiana. El qual contiene como se ha de criar una virgen hasta casarla y después de casada como ha de regir sus casas y vivir prósperamente con su marido y si fuere viuda lo que es tenida a hazer, 1542; V. MEXÍA, Saludable instrucción del Estado del Matrimonio, Córdoba, 1566; G. ASTETE, Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas y doncellas, Burgos, 1603; FRAY J. DE CORELLA, Práctica de confesionario y explicación de las LXV proposiciones condenadas por la Santidad de N. S. P. Inocencio XI, Madrid, 1690; FRAY A. ARBIOL, La familia regulada con doctrina de la sagrada escritura y santos padres de la iglesia católica para todos los que regularmente componen una casa seglar a fin de que cada uno en su Estado y en su lugar sirva a Dios Nuestro Señor con toda perfección y salve su alma, Zaragoza, 1715; N.A. PLUCHE, Carta de un padre de familia en orden a la educación de la juventud de uno y otro sexo (trad. de Esteban Terreros y Pando), Madrid, Gabriel Ramírez, 1754; J. AMORÓS, Discurso en el que se manifiesta la necesidad y utilidad del consentimiento paterno para el matrimonio y otros deudos: Conforme a lo dispuesto en la Real Pragmática de 23 de marzo de 1776, Madrid, 1777; M. BELLOSARTES, Academia doméstica o asuntos ascéticos dirigidos a los padres y madres de familia, Barcelona, 1786; FRAY L. DE LEÓN, La perfecta casada, Madrid, 1786; M. SÁNCHEZ, El padre de familia brevemente instruido en sus muchas obligaciones, Madrid, 1792.

4. J. GOODY, La evolución de la familia y el matrimonio en Europa, Barcelona, Heder, 1986, p. 42.

5.Ibídem, J.GAUDEMENT, El matrimonio en Occidente, Madrid, Taurus Humanidades, 1993.

6. A. IRIGOYEN LÓPEZ, "Estado, Iglesia y familia: la complejidad de los cambios legislativos y socioculturales" en F. CHACÓN, y J. BESTARD (dirs.), Familias: Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, p. 516.

8. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon Hispanum V. Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, Biblioteca de autores Cristianos, Madrid, 1990, p. 136.

9. Jean Gaudement indica que «la vida cotidiana ofrecía demasiados ejemplos de desorden de las costumbres. Una gran libertad en las relaciones amorosas, como queridas o galanes ostentosamente exhibidos con desprecio de las leyes del matrimonio, era el pan de cada día en todas las clases sociales y en todos los países». (GAUDEMENT, op. cit., p. 324).

11. Mª. A. HERNÁNDEZ BERMEJO, La familia extremeña en los Tiempos Modernos, Badajoz, Diputación provincial, 1990, pp.46-56.

12. J. GAUDEMENT, op. cit., pp.396-424.

13. Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo V, Libro X, Título II, Ley IX: «Consentimiento paterno para la contracción de esponsales y matrimonios por los hijos de familia», Madrid, 1805.

15. F. CHACÓN, "Familia, sociedad y sistema social. Siglo XVI-XIX" en F. CHACÓN y J. BESTARD (dirs.), Familias: Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, p. 379.

16. El 11 de abril de 1778 Francisco Rodríguez de Haro, hidalgo, aludiendo a la Novísima Pragmática, a las leyes eclesiásticas y las civiles, pone una instancia contra la futura esposa de su hijo, Josefa Lozano Mora, alegando que carece de consentimiento paterno y que existe una desigualdad entre ambos contrayentes que perjudica el honor que ha adquirido. Archivo Histórico Provincial de. Cáceres (en adelante AHPC). Protocolos notariales. Legajo 732, Hoyos.

17. Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN, "Familia, sexo y género en la España Moderna", Studia Historica. Historia Moderna, 18(1998), p. 124.

18. Novísima Recopilación… op. cit., Ley XVIII «Nuevas reglas para la celebración de matrimonios; y formalidades de los esponsales para su validación», Aranjuez, 1803, p. 18.

19. Novísima Recopilación… op. cit.

20. C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, "Las relaciones Iglesia-Estado en España durante los siglos XVIII- XIX", Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 19(1999), pp. 197-218.

21.La información sobre las causas que disuelven el acto matrimonial se ha obtenido de: Código de Derecho Canónico: edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho canónico de la Universidad Pontifica de Salamanca, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005, pp. 556-581.; L. CARBONERO Y SOL, Tratado teórico-práctico del matrimonio, de sus impedimentos y dispensas, Sevilla, 1864, pp. 19-87.

22. CARBONERO Y SOL, op. cit., p. 32.

23. Código de Derecho Canónico... op. cit., pp. 563-569.

24. Estos impedimentos no anulaban el matrimonio contraído pero lo hacían ilícito. Existían cuatro tipos:

1º Ecclesiae Vetitum: lo contraen aquellas personas que se casan cuando hay una prohibición general o particular de la Iglesia o del Obispo que prohíbe el matrimonio por una causa justa y razonable, como es que no se celebre la boda hasta que no conste que no existe entre ellos impedimento alguno, o no se contraiga matrimonio hasta que precedan las tres amonestaciones o cuando quieren casarse los católicos con herejes o excomulgados.

2º Votum Simplex Religionis: El que teniendo hecho voto de ordenarse, de profesar y no casarse, contrae matrimonio.

3º Sponsalia: El que prometió esponsales a una mujer está obligado a casarse y mientras que no se disuelvan no puede celebrar otros ni casarse con otra persona.

4º Sacrum Tempus: Impedimento que afecta a aquellos momentos en los que la Iglesia prohíbe la celebración solemne del matrimonio, es decir, en los que las velaciones están "cerradas" para impedir la pompa, los festines, la alegría bulliciosa y el regocijo incontrolado por no ser consideradas oportunas para preparase para los períodos de penitencia.

25. El Comisario General de las Cruzadas solo podía dispensar la afinidad que proviene de cópula ilícita cuando se dieran cuatro condiciones: el matrimonio se hubiera contraído con buena fe y conforme se prescribe en el Concilio de Trento, los contrayentes ignorasen su parentesco y se comunique a los esposos que se anulaba su enlace. (M. HERCE Y PORTILLO, Tratado práctico de dispensas, así matrimoniales, como de votos, irregularidades, y simonías, utilísimo a los párrocos, confesores y agentes diocesanos, Valencia, 1808, pp. 11-13).

26. CARBONERO Y SOL, op. cit., pp. 162-172.

27. Código de derecho canónico… op. cit., p. 55.

29. HERCE Y PORTILLO, op. cit., pp. 196-197.

30. Véase: HERCE Y PORTILLO, op. cit., pp. 190-218. Tratado en el que se recoge todas las fórmulas que debían de emplearse en función de las diversas causas e impedimentos matrimoniales.

31. Existían tres de tipo de Tribunales: La Secretaría de breves secretos, Dataría y Sagrada Penitenciaría. El primer tribunal dispensa solo «los matrimonios de los príncipes supremos de las naciones», el segundo despacha los impedimentos dirimentes salvo los que son dirimentes por derecho natural o divino y el de penitenciaría los impedimentos impedientes que sean ocultos y matrimonios contraídos sin dispensas (CARBONERO Y SOL, op. cit., pp. 178-192).

32. CARBONERO Y SOL, op. cit., p. 277.

33. El coste de las dispensas se pueden consultar en CARBONERO Y SOL, op. cit., pp. 291-336.

34. J.A. LLORENTE, Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1809, pp. 48-57.

35. LLORENTE, op. cit., p. 66.

36. Las bulas se expiden cuando los impedimentos son de parentesco, de honestidad pública, parentesco espiritual compaternidad, votos solemne y órdenes sagradas. Mientras que el breve es para los afines y consanguíneos en primer o segundo grado y para los padrinos o madrinas que pretendan casarse con sus ahijados (CARNONERO Y SOL, op. cit., pp. 333-334).

37. BLANCO CARRASCO, op. cit., p. 445.

38. Para calcular la endogamia matrimonial hemos tenido en cuenta todas las parejas en las que existe algún parentesco y las hemos dividido por el número total de matrimonios celebrados.

39. GARCÍA BARRIGA, op. cit., p. 215.

40. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 115.

41. En la Huerta de Valencia para el período de tiempo comprendido entre 1680-1806 se ha estimado una consanguinidad matrimonial del 7,88% (E. GARRIDO ARCE, "Familia, parentesco y alianza en la Huerta de Valencia, siglo XVIII. La estrategia familiar de la consanguinidad", Estudis: Revista de Historia Moderna, 18(1992), p. 226), en las tierras de la Mancha Oriental, concretamente en Barrax, Munera y Ossa de Montiel la endogamia familiar supuso el 7,08% desde 1700-1850, (C. HERNÁNDEZ LÓPEZ, "El comportamiento nupcial en las Tierras de la Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen (1650-1850)", AL-BASIT: Revista DE Estudios Albacetenses, 56(2011), p. 51); en los tres pueblos pertenecientes a la parroquia de San Miguel de Laciana de la montaña noroccidental leonesa solo un 3% se corresponden con matrimonios en los que los contrayentes tienen algún tipo de parentesco (Mª. J. PÉREZ ÁLVAREZ, "Familia y estrategia familiares en el marco de unas estructuras socioeconómicas tradicionales: el modelo de la montaña noroccidental leonesa en la edad moderna», Revista de Demografía Histórica, segunda época, 22(2004), p. 133).

42. Juan José Sánchez Baena y Celia M. Navarro indican que en los matrimonios celebrados con algún tipo de parentesco es la consanguinidad del que se ha obtenido mayores porcentajes, 90% en Cartagena, 78% en La Palma y 97% en Pozo Estrecho. A su vez, recogen los datos que André Burguière obtuvo en Romainville: 93% en consanguinidad, 5% de afinidad y 3% de cognación espiritual. (J. J. SÁNCHEZ BAENA, J. J. y C.M. NAVARRO, "La persistencia del Antiguo Régimen en la estructura matrimonial mediterránea: El análisis del parentesco en Cartagena (1750-1850)" en F. CHACÓN JIMÉNEZ y J. HERNÁNDEZ FRANCO (eds.), Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 205).

43. CARBONERO Y SOL, op. cit., p. 77.

44. Para calcular los porcentajes del 14% y 1,3% se ha tenido en cuenta los casos de dobles.

45. ADCC, Libro de Casados y Velados, libro 10 (1694-1824).

46. ADCC, Libro de Casados y Velados, libro 11 (1825-1854).

47. ADCC, Libro de Casados y Velados, libro 10 (1694-1824).

48. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 116.

49. Camilo Fernández Cortizo señala que la endogamia parroquial y de aldea no es ajena a la proporción de uniones entre parientes, circunstancia que fue favorecida por la presencia de un mercado matrimonial de dimensión local que contribuyó a acuerdos matrimoniales entre parientes (FERNÁNDEZ CORTIZO, op. cit., pp. 98-99).

50. TESTÓN NÚÑEZ, op. cit., p. 115.

51. SÁNCHEZ BAENA y CHAÍN NAVARRO, op. cit., pp. 211-212.

52. Este caso hace referencia al único impedimento de honestidad pública incurrido por Ventura Gómez Luengo en el año 1790 al casarse con Doña Vicenta Venancia Luengo y Godinez.