Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.19 no.1 CABA jun. 2017

ARTÍCULOS

Escribanías del concejo: ocupación y sucesión en el oficio según los libros de acuerdos (Madrid, 1557-1610). Una propuesta metodológica*

Town council scrivener's offices: occupation and succession on the job according with minute books (Madrid, 1557-1610). A methodological proposal

Escrivaninhas do concelho: ocupaҫȃo e sucessȃo no ofício conforme aos livros de acordos (Madrid, 1557-1610). Uma proposta metodológica

Leonor Zozaya-Montes**

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)

CHSC, Universidade de Coimbra (Portugal)

*Fecha de recepción del artículo: 22/03/2017. Fecha de aceptación: 30/04/2017.

**La autora redactó el presente artículo siendo Becaria Postdoctoral de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), vinculada al Centro de História da Sociedade e da Cultura (CHSC) de la Universidade de Coimbra (Portugal), donde actualmente es únicamente Miembro Investigador Integrado, pues mientras se aceptaba el texto a pasado a incorporarse como Profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Dirección Postal: e-mail: leonor.zozaya@ulpgc.es

Resumen

Se estudian la ocupación y la sucesión del oficio de las escribanías del ayuntamiento en el Madrid de la Monarquía Hispánica entre los años 1557 a 1610, desde un punto de vista histórico. Se analiza sistemáticamente cierta información de los Libros de Acuerdos de dicho ayuntamiento (menciones diversas y recepciones en el oficio), así como ciertos vacíos de información (ausencia de validaciones). Todo ello revela no sólo quién era titular o suplente en la escribanía, sino quién trabajaba de forma oficial y quién de forma oficiosa. Se atiende asimismo a sus vínculos familiares, para revelar redes endogámicas. Se proponen modelos de diagramas para aunar información de la sucesión en las escribanías, de las relaciones laborales y de las parentales, a modo de genealogías del oficio.

Palabras clave: notariado; ayuntamiento municipal; Madrid (España), Edad Moderna; metodología.

Abstract

The occupation and succession of Early Modern Madrid's town council scrivener's offices are studied here, from a historical point of view (years 1557 to 1610). Certain information from Minute Books are systematically analysed (certain mentions and receptions in the job), as far as certain information gaps (absence of validation signs). The result reveals not only who was the owner or the substitute of the job, but, which is more, who worked officially or informally. Scriveners' family ties are also regarded to show off endogamy links. Diagrams are proposed to summarize the succession on the scrivener's offices, together with the parental and labour relationships, as a kind of genealogies on the job.

Key words: notaries; city council; municipality, Madrid (Spain); Early Modern Age, methodology

Resumem

Estuda-se a ocupação e a sucessão do ofício das escrivaninhas do concelho de Madrid da Monarquia Hispânica, entre os anos 1557 a 1610, a partir de uma perspectiva histórica. Analisa-se sistematicamente certa informação dos Livros de Acordos do referido concelho (menções diversas e recepções no ofício), assim como certos hiatos de informação (ausência de validações). Tudo isto indica não só quem era o titular ou suplente na escrivaninha, mais também quem trabalhava de forma oficial e quem usava o ofício de forma oficiosa. Além disso, analisam-se os vínculos familiares, de forma a revelar as redes endogâmicas. Propõem-se modelos de diagramas para representar a informação da sucessão nas escrivaninhas, e das relações laborais e parentais, de forma a recriar as genealogias no ofício.

Palavras chave: Notariado; câmara municipal, municipal; Madrid (Espanha); Idade Moderna

Introducción y contexto

El fedatario se dedicaba a escriturar la realidad -o la supuesta realidad- expidiendo documentos. Daba credibilidad oficial a circunstancias acontecidas y por acontecer, otorgando validez legal a las propiedades, a los privilegios y a los derechos de la sociedad, la cual iba a depender en gran medida del trabajo de los profesionales de la pluma. De sus servicios precisaba también una institución como el concejo, naturalmente, donde se encontraban los intereses de la comunidad.1

Existen aún muchas dudas por esclarecer sobre los antiguos fedatarios. Tal vez parte de ese desconocimiento hacia el pasado proceda de que incluso antaño existía confusión entre el complejo mundo de los notarios y los escribanos. Téngase en cuenta que, por diversas razones y problemas, se decidió acabar con aquella diversidad laboral, y se suprimió el oficio de escribano -que en parte se asimiló al de notario- a finales del siglo XIX.2 Esa circunstancia, más sus consecuencias, obligan a imaginar que la etapa anterior era más rica en conceptos lingüísticos y en situaciones profesionales de los que hoy se tiende a recrear.

Intentando comprender ese pasado, diversas aportaciones han ido ahondando en la historia del colectivo de fedatarios,3 en el caso que aquí interesa, referidos a los antiguos escribanos del concejo de Madrid en la Edad Moderna.4 En concreto, el presente artículo trata sobre ese oficio entre los años 1557 a 1610, tema sobre el que existen ya algunas publicaciones.5

Así, estas líneas se enfocan en una villa castellana situada en el centro geográfico de la Península Ibérica, que en 1561 empezó a albergar de forma estable a la corte regia (aunque de 1601 a 1606 partió a Valladolid). Su presencia dinamizaba la vida de cualquier lugar, era un gran foco de atracción. Allá donde se asentaba, aumentaba la población, con los problemas de abastos, urbanismo o administración que acarrean los grandes movimientos humanos en breves lapsos de tiempo. Todo ello afectó también al colectivo de escribanos y notarios, muchos de los cuales iban y volvían deambulando siguiendo a la Corte.6

Entonces corrían los reinados de Felipe II y Felipe III, cuya política fiscal continuó la directriz de sus antecesores basada en acrecentar oficios. Eso consistía en crear nuevos puestos de trabajo para después venderlos, obteniendo un beneficio económico. Dicha iniciativa afectó a las escribanías de la Monarquía Hispánica, que se multiplicaron. Respecto a las escribanías del concejo, en Castilla había una escribanía por ayuntamiento, pero en numerosos cabildos se acrecentó otra segunda, como sucedió en Cádiz7 o en Gibraltar.8 Así ocurrió también en Madrid, donde había una, y en el año 1557 se creó otra.9 La justificación dada al crear ese oficio era paliar "las grandes neçesidades" que tenía la corona, por lo que el delegado del rey, en ese caso el teniente de corregidor, ha de justificar que "tratará de vender los dichos oficios".10

Anotación sobre los Libros de Acuerdos

Las realidades mencionadas se testimoniaban normalmente en unos de los escritos municipales más importantes del ayuntamiento, que son hoy día una fuente fundamental para la historia y la diplomática:11 los Libros de Acuerdos, aunque también recibían otros nombres.12 Servían para levantar acta de las reuniones capitulares, y estaban a cargo de los escribanos del concejo. Eso no implica que sólo los redactaban ellos, como después se tratará, pese a que en ocasiones se haya pensado que sin la redacción del escribano las actas ni existirían.13

También se ha supuesto en ocasiones que cuando en un cabildo existían dos escribanías del concejo había también dos Libros de Acuerdos, donde los escribanos redactaban la misma información, y así seguían las recomendaciones dadas en la Política para corregidores del jurista Castillo de Bobadilla en 1597.14 En el Madrid de la época, los dos Libros de Acuerdos eran en origen diferentes, al igual que sucedía en otros lugares,15 aunque tendieron a la unificación. Cuando se ocupó la escribanía acrecentada en el año 1566, los Libros de Actas se dedicaban a asuntos diferentes en cada oficina. Seis años después, el concejo decidió que esos libros debían turnarse por meses entre ambos escribanos, y, en 1583, mandó que cada oficial se hiciese cargo de un libro. Desde entonces, comenzaron a asemejarse, hasta que a finales del siglo XVII eran idénticos, posiblemente por influencia de la difusión de la norma aconsejada en 1597 por Castillo de Bobadilla.16

Si los Libros de Acuerdos se revisan sistemáticamente, revelan información sobre la propia escrituración de esos documentos, en la que participaban no sólo los escribanos de la institución, según se ha constatado también en lugares como Santander.17 En cualquier caso, las actas eran escrituras oficiales del cabildo, que en principio reflejaban lo que le convenía que quedase para el futuro. Por tanto, para obtener una visión más completa sobre los fedatarios, al realizar otro tipo de investigaciones conviene contrastar fuentes,18 como -entre otras muchas19 - visitas,20 testamentos,21 juicios de residencia,22 o registros de notarios,23 que evidencian infinidad de formas existentes para seguir el rastro al notariado a través de los documentos.24

En cualquier caso, este artículo se propone exprimir los ricos datos que ofrecen los Libros de Actas. Éstas siguen en general una estructura uniforme.25 Se inician con una línea destacada con la data tópica y cronológica. En otro párrafo se testimonia que se está en la reunión capitular, mencionando a los oficiales presentes. Después, en párrafos independientes, constan los temas deliberados en el día.26 Finaliza con un espacio dedicado a las validaciones, cuestión que se retomará más adelante.

Notas sobre los oficios de escribano público, del número y del concejo

¿Qué era un escribano? Un depositario de la fe pública. Su función consistía en dar fe y en otorgar validez jurídica a los documentos con su firma, su rúbrica, y su signo cuando correspondía,27 símbolo que podrían entender hasta los analfabetos.28 Ser fedatario no implicaba que siempre llevase a cabo su labor correctamente, ni que tuviese crédito social, pues en parte era un oficio mal visto, tanto por la administración, como por la sociedad.29 En cualquier caso, su capacidad de poder dar fe pública lo distinguía de otros trabajos, como el del escribiente o el del amanuense, consistentes simplemente en redactar y copiar.30

El oficio de escribano era público, por tanto, en la época ejercía únicamente el hombre. A la mujer no le estaba permitido desempeñarlo, pero sí podía ser la titular del oficio o su transmisora, mediante el matrimonio o la maternidad, por ejemplo cuando lo heredaba, lo tenía en la dote o era la viuda de un escribano con oficio. Ella podía o casarse o intentar tener hijos para que los varones lo ejercieran.

¿Qué diferenciaba a un escribano público, de uno del número, de uno del concejo? Eran diferentes escalafones que tenían atribuidas distintas competencias, establecidas, en parte, para intentar evitar conflictos con otros del gremio, aunque aún así los problemas siempre se daban,31 por motivos materiales e incluso simbólicos.32

¿Qué era un escribano público? En el Reino de Castilla, a grandes rasgos, era quien tenía el título básico de escribano. Sin embargo, eso no implicaba directamente ni que ejerciese ni que tuviese escribanía propia.33 Un escribano público podía trabajar de diversas maneras, e incluso en diversos lugares a la vez. Estaba capacitado para ejercer en una escribanía propia o en una ajena al servicio de alguien -hecho muy común-, o subarrendándola, costumbre tan prohibida como practicada. También podía trabajar vinculado a varias escribanías de forma paralela. Era posible desempeñar el oficio de manera fija o itinerante; por ejemplo, llevando un mueble de escribanía portátil a algún lugar, como los soportales de alguna plaza concurrida.34

La división de los tipos de notarios y escribanos es compleja. Además pudo variar según épocas, lugares, o las personas que escriturasen el sustantivo. Pese a ello, en el periodo estudiado, posiblemente fuese lo mismo un escribano y notario público, que un escribano real o del reino -porque podía ejercer en todo el reino-, o un escribano y notario de su majestad, de todos los reinos y señoríos.35 En cualquier caso, por si acaso hubiese algún tipo de matiz vinculado a uno u otro vocablo, este trabajo respeta las menciones con que se referían a ellos en los Libros de Acuerdos, generalmente allí denominados escribanos.36

Los escribanos reales que trabajaban en Madrid podían atender diversas competencias. Estaban autorizados a hacer testamentos y codicilos; tasaciones y almonedas extrajudiciales; cartas de pago; poderes para cobros y pleitos; arrendamientos de casas; obligaciones de alquileres; encomiendas de dehesas y sotos; aceptación de poderes, libranzas, testimonios y requerimientos; asientos de soldados; ventas de esclavos, bestias, ganados y otros bienes muebles; obligaciones y contratos de mercaderías, plata, oro y dineros prestados.37

¿Qué era un escribano del número? Esa denominación aludía en origen a un número clausus de escribanías que existían en una villa o ciudad. En teoría era un número cerrado, pero en la práctica quedaba abierto, por la citada costumbre de los monarcas de acrecentar periódicamente los oficios para venderlos, y así obtener ingresos que ayudasen a paliar sus problemas económicos. Cuando un escribano público adquiría un título de escribano del número (mediante los mecanismos típicos en estos casos, como herencia, compra, nombramiento, donación, renuncia o matrimonio), ampliaba sus competencias laborales. Así, podía despachar otros negocios, de forma que le resultaba más fácil aumentar sus ingresos.

En teoría, los escribanos del número de Madrid podían escriturar ventas de bienes raíces; contratos entre partes; transacciones y compromisos; inventarios y particiones de bienes judiciales y extrajudiciales; dotes, arras y promesas de cumplirlas; repudiaciones de herencias y poderes en causa propia de cosas; testamentos, codicilos y facultad para abrirlos; recepciones en conventos de frailes y monjas; imposiciones, reconocimientos y redenciones de censos perpetuos, al quitar y de por vida, juros, oficios públicos y trueques, traspasos y renuncias.38

¿Qué era un escribano del concejo? Éste, también denominado del cabildo, o del ayuntamiento, era quien poseía el título del oficio de escribano de la citada institución. Debía cumplir diversos deberes, como usar bien y fielmente el cargo, en teoría, pues en la práctica tener un oficio no implicaba ejercerlo (era común usar sustitutos). Sus funciones eran diversas. En origen era fedatario y asesor, aunque cada vez fue adquiriendo más deberes. En calidad de fedatario del concejo era portador de la fe judicial, la fe notarial y la fe pública administrativa. Destaca su función escrituraria o notarial, al desempeñar la fe pública: otorgando testamentos, o autorizando escrituras y contratos particulares. Destaca también su función actuaria de dos modos. De un modo, en su función jurídica, administrando justicia, al autorizar actos y determinaciones de los jueces, o en causas criminales y pleitos civiles. De otro modo, en su función administrativa, al intervenir como agentes del concejo en gestiones requeridas por la institución.39 Además, desempeñaba más funciones generales en Castilla.40 Los Libros de Acuerdos de Madrid a veces informan de algunas funciones del escribano del concejo cuando, al ingresar un nuevo miembro en la corporación, eran copiados fragmentos procedentes de su título de oficio en las propias actas.41

Algunos escribanos del concejo de Madrid no eran escribanos del número

Es común creer que los escribanos del concejo tenían siempre, a la par, también el título del número.42 En ciertos lugares parece que así era.43 En otros casos, esa era la teoría deseada que solicitaban los ayuntamientos, para que fuese más fácil gestionar negocios. Pero la práctica no fue siempre así. De ello han sido documentados al menos algunos ejemplos dispersos (Ávila,44 Santo Domingo45 y, tal vez, Sevilla 46 ), además del propio Madrid bajo medieval,47 o del moderno, según se trata en breve.

Para saber con certeza los títulos que poseía un escribano del concejo, usando como fuente los Libros de Actas, conviene buscar cuándo dicho oficial presentaba esos documentos en el concejo pertinente. Ese seguimiento evidencia una realidad diversa, donde era posible acaparar diferentes títulos.48

En Madrid, algunos escribanos del concejo eran a la vez del número, otros lograron el título de numerario tiempo después de ejercer en el cabildo, pero otros aparentemente no lo consiguieron. Así, hubo escribanos del ayuntamiento que eran a la par sólo escribanos públicos, como Pedro Sancho de Castilla, quien fue escribano del cabildo en 1571.49 Después, en 1572, el ayuntamiento convino que los escribanos del concejo debían serlo también del número, al parecer, porque tal título agilizaba el despacho de más escrituras.50 Sin embargo, continuó habiendo escribanos del concejo sin título del número, como Francisco de Monzón Testa, escribano del concejo desde agosto de 1579.51 Solicitó una escribanía del número, en mayo de 1582, pero sólo la logró en octubre, con un oficio procedente de un acrecentamiento.52 Otro caso particular se retomará más adelante, el de Jerónimo de Riaño, con diversas adquisiciones y renuncias de escribanías del número, años después de haber ejercido en el concejo.

Método para saber quien ejercía en las escribanías del concejo

Los Libros de Acuerdos del concejo son una fuente excelente para conocer, entre muchas otras cosas, la evolución y la transmisión del oficio de escribano del concejo desde un punto de vista histórico. Aquí se propone una metodología basada en combinar tres pasos. Primero, se buscan las meras alusiones a los escribanos. Segundo, se pesquisa de modo sistemático cuándo era presentado un título de escribano en el concejo para comenzar a ser titular o sustituto oficial. Tercero, se rastrean los signos de validación, si es que constan, para identificar quién ejercía realmente en la escribanía.

Buscar menciones al escribano en los Libros de Actas

En esta metodología, en primer paso es tan simple como buscar alusiones explícitas al fedatario en los Libros de Acuerdos, de lo que resulta una información cualitativa riquísima.53 Es obvio que resulta imposible incluir aquí todos los datos que ofrecería ese seguimiento, que mostraría una visión bastante completa del oficio. Dada esa limitación, ahora se ofrecen sólo un par de ejemplos. Uno muestra los datos que pueden brindar citas eventuales -como la siguiente- que informan sobre diversos títulos compaginados con el del cabildo: "Françisco de Monçón, contador del sueldo, tenençia y acostamientos de su magestad, y scrivano de la visita del qonsejo de hacienda y contaduría mayor della y quentas".54 Ese tipo referencia acarrea limitaciones, por la falta de alusiones cronológicas, al omitir cuándo el sujeto comenzó o terminó de ejercer.

Buscar menciones sobre los fedatarios también refleja cuándo no se requerían sus servicios, es decir, cuándo una escribanía estaba vacía. Ese hecho es significativo, pues cuando había dos escribanías del concejo, no siempre funcionaban ambas.55 Según se mencionó, Felipe II acrecentó una escribanía del concejo en el Madrid de 1557, que sólo fue ocupada en 1566.56 Bien, pues, además, la escribanía antigua estuvo vacía en 1579, más de un mes.57 En 1596 la plaza quedó vacante durante más de un año, cuando el concejo decidió que, durante un tiempo, sólo siguiese sirviendo un escribano en la acrecentada.58

Títulos de escribanos presentados en el concejo

Cuando alguien se hacía escribano público, del número, o del concejo, disponía de sesenta días para presentar el título del oficio en el ayuntamiento correspondiente.59 Compilar esos datos brinda un panorama bastante completo de la sucesión de las escribanías. Documenta quién era propietario del oficio y cuál era el origen del título: por nombramiento (real o concejil en estos casos), por acrecentamiento, o por renuncia de otro escribano, caso este último que testimonia quién lo ostentaba antes, y cesaba.

Esas recepciones en el oficio son fáciles de localizar en los Libros de Actas sobre todo cuando lo anuncia la típica nota al margen. Así, consta "juramento de scrivano del número y ayuntamiento de Madrid, Pedro Martínez" en el acuerdo que documenta su ingreso en el oficio en el año 1606, por la renuncia en su favor de su padre, Francisco Martínez.60

El desarrollo y resultado de esa búsqueda referida a los títulos de escribanos del concejo para una franja temporal amplia sería imposible de resumir aquí.61 Por tanto, la forma más sintética de exponerlo es plantear el siguiente esquema.

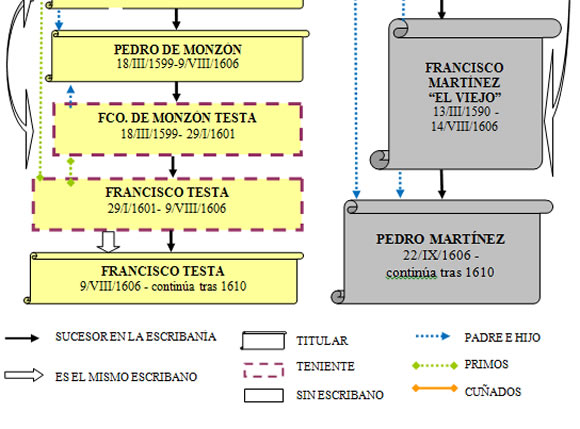

Figura I: sucesión de escribanos del concejo y vínculos familiares

Figura 1: Sucesión y relación parental de escribanos del ayuntamiento (Madrid, 1557-1610)

Fuente: Libros de acuerdos del concejo (AVM)

Se propone trazar un diagrama,62 a modo de genealogía del oficio (figura I), para retratar sintéticamente qué escribanos del concejo ingresaban en calidad de titulares o tenientes, y cuándo.63 También incluye si existían relaciones familiares entre ellos, siempre que ha sido posible documentarlo. Se representa al titular enmarcado por un icono en forma de documento simbolizando que poseía un título: el de escribano del concejo (cosa que no tenía el suplente, por lo que consta enmarcado en un sencillo rectángulo de traza discontinua). Se destacan los traslados de quienes ejercieron en ambas escribanías para marcar la movilidad entre ambos puestos.

También se resaltan los vínculos familiares de los escribanos. Así, las redes endogámicas son detectables fácilmente de forma visual, cuando se ha logrado definir algún parentesco (tío, padre e hijo, primo, cuñado). Ciertas ligaduras derivadas de las ya explicitadas se omiten para simplificar, cuando es posible.64 Esas conexiones evidencian que en el Madrid de la época lo más común era traspasar el título del oficio de padre a hijo. También, manifiestan que las suplencias servían de plataforma para conseguir posteriormente una titularidad,65 como le sucedió a Francisco Martínez "el Viejo",66 que empezó de suplente en la escribanía antigua y acabó de titular en la acrecentada, o como Francisco Testa logró la titularidad en la acrecentada, donde antes fue suplente.67

La figura I evidencia que en los mecanismos de transmisión de la titularidad de esas escribanías destacaron dos comportamientos en inicio diferentes, que después se equipararon. Por un lado, en la escribanía antigua reinaba la endogamia familiar. La simple lista de nombres y apellidos de los titulares parece indicar que el oficio estaba patrimonializado: Francisco de Monzón, Francisco de Monzón Testa, Pedro de Monzón y Francisco Testa. Por otro lado, la nueva escribanía se transmitió inicialmente entre quienes no eran familiares (al menos, aparentemente):68 de Francisco de Cabrera pasó a Jerónimo de Riaño, y de éste a Francisco Martínez, y de él a su hijo Pedro Martínez. Desde que consiguió Francisco Martínez la titularidad del oficio acrecentado, afianzó el sistema endogámico. Comenzó a transmitirlo entre los familiares de su mismo apellido, igual que se estilaba en la escribanía antigua,69 habitual en la transmisión de tantísimos oficios en la época.

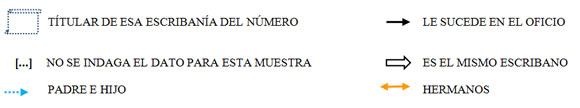

Figura II: sucesión en la escribanía del número y vínculos familiares

Figura II: Evolución de dos títulos de escribano del número de Madrid de Jerónimo de Riaño entre 1590 y 1597 (escribano del concejo de 1572 a 1579)

Fuente: Libros de acuerdos del concejo (AVM)

La metodología para trazar diagramas es igualmente aplicable a otros oficios. Por ejemplo, a las escribanías públicas del número de la villa. Una muestra se representada en la figura II, donde también se daban comportamientos endogámicos en la transmisión del oficio.70 En la propuesta se siguen las directrices dadas en el esquema anterior, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, se representa el título de escribano del número con límites punteados, para diferenciarlo del titular del concejo (fig. I), pensando en un futuro poder compaginar ambos esquemas en un mismo conjunto. Sintetiza lo que aparentan ser dos escribanías del número de las que fue titular Jerónimo de Riaño,71 más los nombres de los otros titulares (testimoniados gracias a que el oficio se transmitió por renuncia del oficio), junto con las fechas de los Libros de Actas. Así se ilustra la evolución que se explica a continuación.

Se ha escogido un caso particular, el de Jerónimo de Riaño, quien fue escribano del concejo de Madrid entre 1572 y 1579.72 Él consiguió inicialmente dos títulos de fedatario fechados el 16 de septiembre de 1572, aunque los presentó en el cabildo por separado: al día siguiente llevó el título de escribano del concejo73 (que ejerció 1572 a 1579), y cinco días más tarde, presentó el título de notario de los reinos.74

Además, años después, Riaño fue escribano del número, pero sus adquisiciones del título en la franja temporal de 1590 a 1597 son tan complejas que, para facilitar la comprensión de los hechos, se propone representar y consultar la figura II. En efecto, en los años noventa, Riaño es escribano del número varias veces, de forma intermitente, discontinuidad que hace sospechar que especula con el oficio.75 Jerónimo de Riaño adquiere dicho título en febrero de 1590 por la renuncia del título de su hermano Alonso de Riaño.76 Sin embargo, en abril, Jerónimo de Riaño cesa, cuando renuncia al título en favor de Juan Lorenzo de la Torre.77

Transcurren varios años y, el 9 de enero de 1595, Jerónimo de Riaño se hace de nuevo escribano del número, título que consigue porque en él renuncia al título el finado Gaspar Testa78 (Testa era un apellido presente en la escribanía del concejo antigua). Al mes siguiente, Riaño vuelve a renunciar a la escribanía del número, esta vez, a favor de Diego de Robles, curador de los bienes del recién citado Gaspar Testa, difunto ya.79

Dos años más tarde, en febrero de 1597, Riaño se hace escribano del número de aquel mismo oficio de Testa.80 Meses después, Riaño renuncia a esa escribanía del número en favor de Francisco Méndez, hijo del difunto Gaspar Testa.81 Ahí cesa esta muestra, aunque si los Libros de Actas siguen siendo analizados minuciosamente, acaso continúen desvelando hechos sorpresivos.

Ha salido a colación el nombre del escribano del número Gaspar Testa, que consta en la figura II. Aunque a simple vista no hay vinculación de éste con la figura I, para tener una visión más certera del pasado habría que establecer vínculos entre ambos diagramas por medio de Gaspar Testa, escribano del número,82 quien emparentaba con varios titulares de la escribanía antigua, y con algún suplente. Era cuñado83 del teniente Diego Méndez Testa (1570-1571), tío del titular Francisco de Monzón Testa, y padre de Francisco Testa, quien fue suplente y luego titular en la escribanía antigua.84 Por cierto, el propio Gaspar Testa colaboró cubriendo algunas sustituciones en la escribanía del concejo.85 Estas anotaciones ayudan a hacerse a la idea de la dimensión de las colaboraciones, la endogamia y las conexiones sociales entre los oficios notariales.

Validaciones y su ausencia en las actas del concejo

Los dos primeros pasos han versado sobre información explícita en los Libros de Acuerdos, pero también hay que reparar en la información implícita que comporta la ausencia de ciertos datos. Una falta sintomática comenzaba a sentirse haciendo las búsquedas previamente descritas sobre el fedatario: su validación. Ésta, aunque en la época Medieval pudiese ser menos común en las actas del concejo,86 en la Época Moderna comenzó a hacerse fundamental para conferir crédito a los documentos. El escribano del cabildo tenía diversas obligaciones, como redactar y signar las actas acordadas en las reuniones capitulares.87 Sin embargo, en ocasiones ningún signo gráfico las validaba. Así ocurrió en Madrid,88 hecho que también se ha testimoniado por ejemplo en Antequera89 o en Valladolid.90

Ante esos hechos, el tercer paso consiste en analizar minuciosamente los signos de validación de los Libros de Acuerdos, para tener indicios de si estaban o no ejerciendo en el puesto los escribanos oficiales, ya fuesen titulares o suplentes. En la fuente archivística se observa que diversos procedimientos cerraban cada acta, pues se conservan:

A. Acuerdos firmados y rubricados por el escribano del concejo, que incluyen alguna expresión de validación, indicando que las escrituras pasaron ante él; por ejemplo: "ante mí, Françisco Testa (firma y rúbrica)".91

B. Acuerdos firmados y rubricados por el escribano del concejo, junto con la expresión de validación de que el documento pasó ante él (citada en el apartado A previo), que además incluye rúbricas de uno o varios regidores del concejo.92 Cabe apuntar que la cantidad de signos de regidores no siempre se correspondía con el total de presentes en la reunión, situación que también se documenta en otros lugares como Valladolid,93 comentario que ha de aplicarse al siguiente apartado (C) también.

C. Acuerdos rubricados por uno o por varios regidores del concejo, pero sin rastro de firma ni rúbrica ni validación del escribano.94 De nuevo, el número de signos de validación de los regidores no siempre se corresponde con el número de oficiales reunidos (como sucedía en el caso B).

D. Acuerdos carentes de rúbricas ni de ningún signo de validación, de nadie.95

Las circunstancias descritas en los apartados C y D parecen indicar una circunstancia irregular al carecer de validación. Para interpretar el significado de tal ausencia se barajan dos posibilidades compatibles. Una, que un escribano redactase las Actas pero no las firmase, con lo que estaría cometiendo una irregularidad. Otra posibilidad, bastante probable, que hubiesen redactado esos volúmenes simples amanuenses -en vez de escribanos-, pues su incapacidad de dar fe justificaría la omisión de la validación.96

Estudiar las validaciones y sus ausencias en los Libros de Acuerdos ayuda a revelar -en ocasiones- quién los escribía realmente, desvelando quien atendía el oficio. Aunque un escribano fuese titular o sustituto de una escribanía capitular, no siempre trabajaba en ella. En cualquier caso, algunas de esas ausencias son comprensibles en parte porque también desempeñaba labores fuera del consistorio,97 en parte auxiliando a los regidores en las comisiones.98 Sin embargo, no todas sus ausencias se justifican tan fácilmente, pues el concejo debía haber suplido a alguien que desempeñase correctamente su trabajo.

Investigar siguiendo los tres pasos metodológicos propuestos permite distinguir los siguientes tipos de variantes laborales de escribanos y de otros trabajadores en las escribanías del concejo de Madrid:

- Escribano titular (denominado así en las fuentes de la época): es quien posee el título del oficio de escribano del concejo. Ingresa en el cabildo con un protocolo de recepción en el oficio cuando comienza a servir en él. Es quien debe trabajar en la escribanía, pues la legislación de finales del siglo XVI dice "que los escrivanos no sirvan por substitutos sus oficios". Sin embargo, el desarrollo de la citada norma ofrece después ambigüedad, al añadir la salvedad de determinadas excepciones de "personas idóneas que sirvan en el oficio".99 Esa situación imprecisa afecta también a las siguientes formas de sustitución.

- Escribano teniente o lugarteniente (denominado así en las fuentes de la época): es el sustituto oficial del titular, designado oficialmente por el cabildo para cubrir el puesto. Temporalmente detenta el oficio de escribano del concejo, por lo que debería trabajar en él escriturando documentación.

- Escribano colaborador (no se le denominaba así en la época): define al escribano que colabora en la escribanía.100 Su existencia se rastrea leyendo las validaciones de cada acta de los Libros de Acuerdos. Posee algún título de escribano, como mínimo de escribano público, y normalmente de escribano público del número. Está capacitado para validar documentos, como acostumbraba a hacer en los Libros de Actas, gracias a lo cual se detecta su presencia. Colabora en las escribanías con o sin titulares o sustitutos paralelamente.

- Amanuense, escribiente: denominados así en la época por menciones explícitas en los Libros de Acuerdos. También parece delatar su presencia el hecho de que queden sin validar algunas actas de los Libros de Acuerdos, pues, al no tener paralelamente un título de fedatario, estaría incapacitado para autenticar escrituras.

Cata relativa a las validaciones en las actas y a su ausencia (1564)

La falta de validaciones en los Libros de Acuerdos revela una situación muy compleja, cuando en teoría simplemente estaba un escribano al frente de una escribanía, el titular o el teniente, que signaba. Para ilustrarlo se expone un breve acercamiento a la escribanía originaria de la segunda mitad del año 1564, cuyo titular era entonces Francisco de Monzón. En esa época él acostumbraba a validar con la fórmula clásica de incluir su firma y su rúbrica más el clásico "pasó ante mí".

Ese año también pasaron las actas ante otros escribanos colaboradores, que posiblemente también redactaron los acuerdos, según evidencian las fórmulas de validación que cerraron el acta del día, como la del escribano Alonso San Martín,101 o la del escribano público Melchor de Pajares.102 Su presencia no es novedosa.

Sin embargo, diversas actas no tienen la validación de ningún escribano, por lo que se intuye que estaban siendo redactadas por amanuenses, que no firmarían porque carecían de autoridad legal para dar fe. Por ejemplo, Monzón validó el acta del 30 de junio de 1564.103 En cambio, no validó nadie los acuerdos del 3 de julio, ni del 5, ni del 7, ni tampoco del 10 de julio.104 Sí que validó Monzón el día 12,105 pero no lo hizo el 19, ni el 29 de julio.106 En agosto volvieron a pasar las actas ante Francisco de Monzón, los días 14, 16, 21, así como el día de la siguiente reunión, ya 4 de septiembre.107 Después, al final de las actas de los días 6, 11 y el 13 de dicho mes, constan sólo las rúbricas de varios regidores, pero no están acompañadas de las validaciones de ningún escribano.108 De nuevo, el 15 de septiembre se lee a Monzón, quien sigue firmando intermitentemente hasta el 11 de octubre de aquel año de 1564.109

Conclusiones

Este artículo ha seguido una metodología centrada en buscar: las menciones de los escribanos del concejo en los Libros de Acuerdos del ayuntamiento de Madrid (1557-1610), más la información relativa a ingresos y ceses en dicho oficio, más la presencia o la ausencia de signos de validación. Ante las realidades tan complejas resultantes, se han propuesto diagramas que evidencien y sinteticen de forma gráfica la evolución en el uso y traspaso de las escribanías, teniendo en cuenta la parentela, a modo de genealogías del oficio (figura I y figura II).

Todo ello desvela diversas tendencias, entre las que destacan las siguientes. Se observa que las prácticas endogámicas dadas al transmitir el título de un oficio público, en este caso de escribano del concejo, ayudaron a crear dinastías como la de los Monzón y los Testa en la escribanía antigua, o la de los Martínez en la acrecentada. Esa realidad es fácilmente detectable en la figura I.

La ausencia de numerosas validaciones de las actas parece desvelar que se dieron irregularidades en el funcionamiento de las escribanías. Ello podría indicar que no ejercían siempre fedatarios, sino que también colaboraban meros amanuenses incapaces de validar escrituras. Que ayudasen en la escribanía otros escribanos y amanuenses era un hecho normal en esa época, pero parece un tanto anómalo que no hubiese un fedatario que las validase al final del proceso de escrituración, o, en su defecto, los miembros de la corporación. En investigaciones próximas sería oportuno analizar sistemáticamente con qué acuerdos se corresponden por un lado la falta de signos de validación, y, por otro, la presencia de diferentes tipos de validación (que valide el escribano sólo, o que valide junto con todos los capitulares, o con sólo una facción, o todos), para determinar su significado.

Cabe recordar que el escribano del concejo no era siempre a la par escribano del número, aunque el ayuntamiento sí que lo solicitase y prefiriese, para agilizar el despacho de más escrituras. En ese sentido, es llamativa la situación de Riaño, notario público de los reinos y escribano del concejo desde 1572 hasta 1579, pero que años después fue titular primero de una escribanía del número, en el año 1590, y después de otra, de 1595 a 1597. Los movimientos dados entre aquellas sucesiones hacen sospechar que Riaño estaba especulando con el oficio. Se ofrece la figura II, que evidencia que la complejidad de los comportamientos en los oficios del número también merecen ser estudiados en profundidad. En dicho diagrama sale a colación Gaspar Testa, quien, según se ha mencionado, estaba emparentado con las familias de los escribanos del concejo, y colaboró en alguna ocasión cuando pasaron ante él las escrituras. Este hecho sugiere un útimo colofón.

El método de análisis seguido sería muy fructífero si se aplicase para estudiar a fondo los oficios notariales que colaboraban de modo formal e informal en el ayuntamiento, estableciendo interrelaciones entre ellos. Así sería preciso realizar esquemas complejos que incluyesen las relaciones laborales y familiares dadas en las escribanías públicas, del número y del concejo de un lugar, y entre todos sus escribanos (titulares, sustitutos, colaboradores) y sus amanuenses. De esa forma se tendría una visión más realista de las redes endogámicas y colaborativas en las escribanías coetáneas de una urbe de la edad moderna hispánica.

1. Sobre el origen general y el sentido de la razón de ser del notariado léase, por ejemplo, J. BONO HUERTA, "Diplomática notarial e Historia del Derecho Notarial", Cuadernos de Historia del Derecho, 3 (1996), pp. 177-190. [ Links ] Para entender todo aquel contexto, entre otros trabajos, son esclarecedores los estudios reunidos en Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, vol. 1, Valencia, Generalitat Valenciana- Consellería de Cultura, Educació i Esport, 1989. [ Links ] También, J. BONO HUERTA, Historia del Derecho Notarial Español, vol. 2, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1982. [ Links ] Asimismo, J. BONO HUERTA, Breve introducción a la diplomática notarial española, Sevilla, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1990. [ Links ]

2. Cuando se publicó la nueva Ley Orgánica del Notariado del año 1862, Boletín Oficial del Estado, (=BOE). núm. 149, de 29/05/1862, Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia, documento en línea: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073 . Consultado por última vez el 15/10/2016. [ Links ]

3. Remito a la bibliografía que consta a lo largo de este estudio, así como a otras obras que ahora no cabe citar por falta de espacio.

4. Por ejemplo, C. LOSA CONTRERAS, "El escribano del concejo: semblanza de un oficio municipal en el Madrid de los Reyes Católicos", en E. VILLALBA PÉREZ y E. TORNÉ (eds.), El nervio de la república: el oficio de escribano en el siglo de Oro, Madrid, Calambur, 2010, pp. 293-312. [ Links ] También, M. DEL C. CAYETANO MARTÍN, "Los escribanos del concejo de Madrid (s. XVII): oficios, beneficios, política y documentos", en J. C. GALENDE DÍAZ (dir.), V Jornadas científicas sobre documentación de Castilla e Indias en el siglo XVII, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2006, pp. 65-91. [ Links ] Aunque no verse sólo sobre escribanos del concejo, valga citar igualmente a T. PUÑAL FERNÁNDEZ, "Innovación y continuidad de los escribanos y notarios madrileños en el tránsito de la Edad Media a la Moderna", en E. VILLALBA PÉREZ y E. TORNÉ (eds.), op. cit., pp. 55-78. Otras publicaciones que vienen al caso se van citando en nota al pie.

5. Además de los citados en la nota anterior, véase en especial: A. ALVAR EZQUERRA, E. GARCÍA GUERRA, J. C. ZOFÍO LLORENTE, T. PRIETO PALOMO y L. ZOZAYA-MONTES (en adelante A. ALVAR EZQUERRA ET ALII), "Los escribanos del Concejo de Madrid (1561-1598)", Cuadernos de Historia de España, LXXIX (2005), pp. 167-201, [ Links ] y L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías y archivos: escribanos del concejo de Madrid (1557-1610), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, que contiene un bosquejo bibliográfico sobre la materia en las pp. 29-37. [ Links ]

6. A. ALVAR EZQUERRA, "Los orígenes de la capitalidad y el Archivo de Protocolos", en A. EIRAS ROEL (coord.), Historia y documentación notarial, el Madrid del Siglo de Oro: Jornadas celebradas en Madrid, 2 a 4 de junio de 1992, Madrid, Consejo General del Notariado, 1992, pp. 71-75; todo en las pp. 71-78. [ Links ]

7. M. D. ROJAS VACA, "Los escribanos de concejo en Cádiz (1557-1607)", Historia, instituciones, documentos, 24 (1997), pp. 431-434, todo en las pp. 429-448. [ Links ]

8. En el año 1557, M. D. ROJAS VACA, "Las escribanías del cabildo municipal en Jerez de la Frontera (1514-1615)", Historia, Instituciones, Documentos, 37 (2010), p. 298; todo en las pp. 283-336. [ Links ]

9. Pero que no se ocupó hasta en 1566, A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., p. 169, y también véase L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 159-172.

10. Añade la fuente: "asimismo les hace saber que su majestad venderá jurisdicciones perpetuas", Libros de Acuerdos, 26 de marzo de 1557, citado en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 273 y 276.

11. Entre otros, M. J. SANZ FUENTES, "Estudio diplomático", en Actas capitulares de Morón de la Frontera (1402-1426), Sevilla, Diputación Provincial, 1992, pp. CXVII-CXXXII, [ Links ] y J. M. LÓPEZ VILLALBA, Las actas de sesiones del concejo medieval de Guadalajara, Madrid, UNED, 1997. [ Links ]

12. Libros de Actas, Libro de Regimiento, o Libros de Ayuntamiento, principalmente. Véase, entre otros, F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1991, pp. 37-38. [ Links ]

13. "Levantar acta de las reuniones del Concejo, podía ser la tarea más aburrida y menos lucrativa de todas las que tenían entre manos nuestros escribanos. Pero sin duda era la más significativa, la que simbolizaba la honra del cargo. El escribano daba forma documental a los acuerdos, sin el, estos no existían […]". M. DEL C. CAYETANO MARTÍN, op. cit., p. 85. En cualquier caso, el citado estudio se refiere básicamente al siglo XVII, donde las actas comienzan a ser unificadas, como se desarrolla en el texto.

14. "Si hubiere dos escribanos de Ayuntamiento, ordene [el corregidor] que haya dos libros de acuerdos y que escriban ambos a un tenor, porque así hay más legalidad y perpetuidad en lo escrito, y más fácil y barato para los negociantes", J. CASTILLO DE BOVADILLA, Política para corregidores y señores de vasallos, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1597 (reed. 1775), tomo II, lib. III, cap. VII, nº 71, p. 132. [ Links ]

15. También en Cádiz eran diferentes los dos libros de actas: al menos desde el año 1596, sólo excepcionalmente concurrían ambos oficiales a las reuniones, y cubrían sus ausencias esporádicas los escribanos del número. M. D. ROJAS VACA, op. cit., 1997, p. 433.

16. Eso se explica con detalle en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 53-56.

17. Al respecto -explica Virginia María Cuñat Císcar-, aunque sus autores materiales eran ciertos escribanos (del número que ocupan la escribanía del concejo) de la villa de Santander, no eran siempre ellos quienes los redactan, pues "utilizan a diversos escribientes para que trasladen los acuerdos que ellos suscriben", según deduce de la existencia de manos diferentes. V. M. CUÑAT CÍSCAR, "Elaboración de los Libros de Actas de época moderna. Los Libros de Acuerdos de Santander", en J. A. MUNITA LOINAZ y J. Á. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros para la administración. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012, cita de la pp. 274, todo en las pp. 271-280. [ Links ] Ofrecen una panorámica de la existencia de dichas fuentes en la península las autoras M. J. OSORIO PÉREZ y M. A. MORENO TRUJILLO, "Los primeros Libros de Actas de cabildo. Andalucía (siglo XV", en J. A. MUNITA LOINAZ y J. Á. LEMA PUEYO (eds.), op. cit., pp. 115-138.

18. La enumeración sería ingente. Baste aludir estudios como los de J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, Sevilla, Junta de Andalucía-Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos, 1985, [ Links ] u otros citados en este artículo. También, entre otros, A. EIRAS ROEL, "De las fuentes notariales a la Historia serial: una aproximación metodológica", en Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial, Murcia, Cuadernos del Seminario Floridablanca, 1985, pp. 15-30. [ Links ] Véase también A. EIRAS ROEL, "El protocolo notarial en la historia urbana", en A. EIRAS ROEL (coord.), op. cit., pp. 45-68 y M. ANDRINO HERNÁNDEZ, "La presencia notarial en el Madrid de los Austrias", en A. EIRAS ROEL (coord.), op. cit., pp. 185-252, y en general véase todo el volumen citado coordinado por Antonio Eiras Roel.

19. Entre infinidad de estudios, valga citar a J. M. CORTÉS ESCRIVÁ y M. J. BÁDENAS POBLACIÓN, "El Baldufario, un registro notarial ignorado (Valencia, ss. XVI al XVII)", en E. CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (coords.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, pp. 227-246. [ Links ]

20. E. M. MENDOZA GARCÍA, "Mecanismos de control de los oficiales públicos: visita a los escribanos de Antequera en 1654", en J. J. BRAVO CARO y S. VILLAS TINOCO (eds.), Tradición versus innovación en la España Moderna. Actas de la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Málaga, Universidad de Málaga, 2009, vol. II, pp. 911-928. [ Links ]

21. De ellos que se ha extraído, en el Madrid cortesano, la red social de relaciones familiares, amistosas y financieras tejidas en vida el escribano, en A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., pp. 190-191. Ofrece otra forma de analizar testamentos E. M. MENDOZA GARCÍA, "La religiosidad popular más allá de la muerte: los testamentos de los escribanos malagueños del siglo XVII", Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 32 (2012), pp. 371-393. [ Links ] Ofrece un estudio sugerente sobre metodología para estudiar el testamento y los formularios notariales S. GÓMEZ NAVARRO, "La letra y el espíritu de la letra: notario, formulario notarial e historia. Edad moderna", Tiempos Modernos: Revista electrónica da Historia Moderna, vol. 2, num. 4 (2001), pp. 1-36.

22. E. M. MENDOZA GARCÍA, "Juicio de residencia al escribano de Ardales en 1685: ¿culpable o inocente?", Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 29 (2007), pp. 347-366. [ Links ]

23. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, "Los registros de la escribanía de Alonso González, notario público del número de Madrid y su concejo (s. XV)", en E. CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (coords.), op. cit., pp. 193-210. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, El registro de la documentación notarial del Concejo de la villa y tierra de Madrid (1499-1462), Madrid, Comunidad de Madrid, 2005. Para otra latitud geográfica, es analiza la práctica de producción escrituraria en R. ROJAS GARCÍA, "La memoria de lo privado en lo público: los escribanos públicos sevillanos", Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp. 573-584. [ Links ]

24. Las citas serían infinitas, por lo que me tendré que limitar a un par de menciones. Una relativa al uso de fuentes variadas para recuperar la historia escribanil del Madrid Medieval, de M. T. CARRASCO LAZARENO, "Del «scriptor» al «publicus notarius»: Los escribanos de Madrid en el siglo XIII", Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 16 (2003), pp. 287-343, [ Links ] especialmente pp. 290-295. Otro estudio referido al Oviedo medieval también ilustra cómo seguir las menciones al notariado en multitud de fuentes para trazar su historia, en M. CALLEJA-PUERTA, "A escribir a la villa. Clerecía urbana, escribanos de concejo y notarios públicos en la Asturias del siglo XIII", Historia, Instituciones, Documentos, 42 (2015), pp. 59-82. [ Links ]

25. Sobre su estructura, variables y otros pormenores véase la obra clásica de F. PINO REBOLLEDO, op. cit., pp. 37-52.

26. Normalmente las realidades debatidas en el concejo se reflejaban por escrito en los libros de actas, pero en ocasiones no se escribía, seguía la gestión oral. Existe algún caso que da la noticia de que no se tomó nota en el acta de algún acuerdo, pues se hizo referencia a sesión cuando "sin escribir se acordó", AVM, Libros de Acuerdos, 21 de marzo de 1602.

27. Sobre el signo de los escribanos véase, entre otros trabajos, E. M. MENDOZA GARCÍA, "En testimonio de verdad: los signos de escribanos públicos", Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 35 (2013), pp. 299-312. [ Links ] Sobre los orígenes de la suscripción notarial, remito a Concepción Mendo Carmona: "La suscripción altomedieval", Signo: Revista de Historia de la cultura escrita, 4 (1997), pp. 207-229. [ Links ]

28. Así se propone en C. SÁEZ y A. GARCÍA MEDINA, "Los otros signos", Cuadernos de Estudios Gallegos, LI / 117 (2004), p. 218, todo el artículo en las pp. 207-218. [ Links ]

29. E. VILLALBA PÉREZ, "Sospechosos de la verdad que pasa ante ellos. Los escribanos de la Corte en el Siglo de Oro: sus impericias, errores y vicios", Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita, 2 (2002), pp. 121-149. [ Links ] También, M. A. EXTREMERA EXTREMERA, "El delito en el archivo. De escribanos, falseadores y otras gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen", Hispania, LXV/2, 220 (2005), pp. 159-184. [ Links ] Asimismo, A. MARCHANT RIVERA, "Aproximación a la figura del escribano público a través del refranero español: condición social, aprendizaje del oficio y producción documental", Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 26 (2004), pp. 227-240. [ Links ]

30. Escribanos y amanuenses podían trabajar juntos en una escribanía, unos dando fe y otros simplemente escribiendo o copiando. El escribiente no tenía porqué ser fedatario, aunque sí podía haber notarios que, además, trabajasen en calidad de amanuenses para procurarse dinero extra.

31. Se recogen diversos casos, por ejemplo, en E. M. MENDOZA GARCÍA, "Litigios entre los escribanos públicos malagueños: sus actuaciones profesionales en el ámbito judicial como fuente de conflictos", Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 30 (2008), pp. 367-381, [ Links ] así como en E. M. MENDOZA GARCÍA, "Los escribanos reales de Málaga en el siglo XVII", Baetica: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 27 (2005), pp. 405-422. [ Links ]

32. Los conflictos materiales son más conocidos, pero también hubo pugnas simbólicas, como las vinculadas a la jerarquía que marcaba la etiqueta en los ceremoniales; A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., pp. 183-184.

33. Escribanía es un sustantivo polisémico que alude al oficio de escribano, al despacho, al mueble -estilo secreter o bargueño-, así como al conjunto de instrumentos que formaban el recado de escribir, principalmente compuesto por tintero, salvadera, pluma, cortaplumas, etcétera. L. ZOZAYA-MONTES, "Escribanías y archivos madrileños a inicios de la Edad Moderna: aspectos materiales y simbólicos", en S. MURIEL HERNÁNDEZ (coord.), Cultura material en las tierras de Madrid en la Edad Media, Madrid, Almudayna, 2014, pp. 279-301. [ Links ]

34. Entre otros valga el caso de Málaga estudiado por E. M. MENDOZA GARCÍA, Pluma, tintero y papel: los escribanos de Málaga en el siglo XVII (1598-1700), Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2007, pp. 159-162. [ Links ]

35. Conclusión procedente de diversas lecturas, principalmente de J. BONO HUERTA, Historia del Derecho…, op. cit.; J. BONO HUERTA, Breve introducción..., op. cit.; J. BONO HUERTA, "Diplomática notarial…", op. cit.

36. Prescinde así de equipararlos a palabras que en principio parecen sinónimas (notario, secretario, que sólo se citan en este artículo si constaba así en las fuentes primarias), y que en ciertos casos son sinónimas, pero no tenían porqué serlo obligatoriamente siempre. En el caso de Madrid en algunas ocasiones, en general tardías, y más cercanas al siglo XVII, se denomina al escribano del concejo de otra forma, como secretario, por ejemplo en una mención a la espalda de un documento que menciona a Francisco de Monzón, "secretario", AVM, Libros de Acuerdos, 18 de marzo de 1599.

37. A. GUERRERO MAYLLO, El gobierno municipal de Madrid (1560-1606), Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1993, p. 39. [ Links ]

38. A. GUERRERO MAYLLO, op. cit.,p. 39.

39. J. LUJÁN MUÑOZ, Los escribanos en las Indias Occidentales, Méjico, Instituto de Estudios y Documentos Históricos, 1982; [ Links ] J. MARTÍNEZ GUIJÓN, "Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna", Centenario de la Ley del Notariado, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales, 1964, vol. II, pp. 264-340. [ Links ] J. M. VALLEJO GARCÍA-HEVIA, El Consejo Real de Castilla y sus escribanos en el siglo XVIII, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 2007. [ Links ]

40. E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo en la corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, Ayuntamiento, 1987. [ Links ]

41. Por ejemplo, al entrar Francisco de Cabrera se recoge "[…] y mandamos que todas las cartas y escrituras, ventas, poderes, obligaçiones, testamentos, cobdiçilos y otras cualesquier escrituras, autos judiçiales y estrajudiçiales que ante bos pasaren y se otorgaren a que fuéredes presente y en que fuere puesto el día, mes y año y lugar donde se otorgaren y los testigos que a ello fueren presentes y buestro signo a tal como éste [en blanco] que vos vos [sic] damos, de que mandamos que uséys que balgan e ha-[en blanco]gan fee, en juicio y fuera dél como cartas y escrituras firmadas y signadas de mano de escribano del ayuntamiento de la dicha villa, y por ebitar los perjuros, fraudes costas y daños que de los contratos fechos conjuntamente y de las submisiones que se hacen cautelosamente se siguen, mandamos que no signéys contrato alguno ffecho con juramento ni en que se obliguen a buena fee sin mal engaño ni por donde lego alguno se someta a la jurisdiçión eclesiástica, so pena que si lo signáredes por el mismo ffecho hayáis perdido y perdáis el dicho offiçio y quede baco […]". Documento transcrito en versión actualizada en A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., pp. 195-196, y transcrito en versión paleográfica en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., 2011, cita de la p. 281, todo el documento consta en las pp. 279-282. Un título quedaría también en el Registro General del Sello de Simancas, fuente de información muy usada en otras investigaciones, como la de L. SAMPEDRO REDONDO, Escribanos y protocolos notariales de Gijón en el siglo XVI, Gijón, Trea, 2009. [ Links ]

42. E. CORRAL GARCÍA, op. cit., p. 66.

43. Por ejemplo, en el caso de Murcia, el oficio de la escribanía del concejo era ejercido por uno de los 18 escribanos del número, al menos, entre los años 1481 y 1515, A. GOMARIZ MARÍN, "Escribanías del número de la ciudad de Murcia (1481-1515)", Miscelanea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII (2003-2004), p. 47, [ Links ] todo en las pp. 35-67.

44. R. QUIRÓS ROSADO, "Linaje, oficio, negocio: la promoción socioeconómica de Fernando Guillamas", Lope de Barrientos. Seminario de Cultura, 2 (2009), p. 287, todo en las pp. 281-304. [ Links ]

45. Al menos había un escribano del concejo que no era a la par escribano del número, según recoge M. DE LOS A. GUAJARDO-FAJARDO CARMONA, Escribanos en Indias durante la primera mitad del siglo XVI, 2 vols., Madrid, Consejo General del Notariado, 1995, p. 286. [ Links ]

46. Acaso se trate de un simple homónimo, pero hubo un Gonzalo Pérez escribano público de Sevilla, y alguien de igual nombre que fue lugarteniente del escribano mayor del concejo, como recogen P. OSTOS SALCEDO y M. L. PARDO RODRÍGUEZ, Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2003, p. 23. [ Links ]

47. Recogido por P. RÁBADE OBRADÓ, Orígenes del notariado madrileño: los escribanos públicos en el siglo XV, Madrid, Colegios Notariales de España, 2001, p. 159. [ Links ]

48. El hecho de que diversos escribanos del concejo madrileño careciesen del título del número sorprende si se contrasta con la capacidad que tenían para acaparar otros títulos. Por ejemplo, de oficios notariales relacionados con la hacienda y fiscalidad, como contadores, escribanos de rentas, o escribanos de millones. Acaso fuesen títulos más rentables, lo que explicaría el interés en acumular unos títulos (vinculados a la hacienda) en vez de otros (como escribanías del número). L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., 2011, pp. 86-101.

49. AVM, Libros de Acuerdos, 22 de junio de 1571. AVM, Libros de Acuerdos, 16 de julio de 1571. [ Links ]

50. AVM, Libros de Acuerdos, 17 de noviembre de 1572. [ Links ]

51. AVM, Libros de Acuerdos, 12 de agosto de 1579. [ Links ]

52. Lo solicita en AVM, Libros de Acuerdos, 25 de mayo de 1582, [ Links ] y lo logra en la fecha del acuerdo: AVM, Libros de Acuerdos, 22 de octubre de 1582. [ Links ]

53. Así se saben y confirman datos de diversa naturaleza, en ocasiones fundamentados en la reiteración de datos. Por ejemplo, uno ya citado: comprobar cómo le denominaban en esa época y lugar; escribanos en el Madrid coevo, predominantemente. En ocasiones, el dato consta reiteradamente. De ese modo, es obvio que Francisco de Monzón fue escribano del Concejo de Madrid durante diversos años, porque así se le menciona de forma constante en los Libros de Actas del concejo. Por ejemplo, desde los años 1557 hasta que cesa en la escribanía. AVM, Libros de Acuerdos, del año 1557 hasta AVM, Libros de Acuerdos, 28 de febrero de 1570. Ya en el siglo XVII comienzan a usar también el apelativo de secretarios para esos mismos profesionales.

54. AVM, Libros de Acuerdos, 29 de enero de 1601. [ Links ]

55. La misma situación de haber dos escribanías pero no funcionar ambas sucedió en otros lugares del reino, provocado por reacciones en contra del acrecentamiento del oficios del escribano del concejo. La situación también ha sido documentada por ejemplo en Jerez de la Frontera, según testimonia M. D. ROJAS VACA, "Las escribanías del cabildo municipal en Jerez de la Frontera (1514-1615)", Historia, Instituciones, Documentos, 37 (2010), pp. 294-296, todo en las pp. 283-336. [ Links ]

56. A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., p. 169. El cabildo estaba en contra de ese nuevo oficio acrecentado, L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., 2011, pp. 166-168. Puede leerse la transcripción del acta del día, AVM, Libros de Acuerdos, 26 de marzo de 1577, en las pp. 273-277.

57. Estuvo vacía durante más de un mes (mientras llegaba un nuevo escribano) desde y durante las fechas de las fuentes, en AVM, Libros de Acuerdos, 6 de julio de 1579; AVM, Libros de Acuerdos, 12 de agosto de 1579.

58. Así se expresa en AVM, Libros de Acuerdos, 28 de septiembre 1596. [ Links ]

59. Nueva Recopilación de Leyes, lib. VII, tít. IV, ley VI, consultada en la siguiente edición: Tomo quinto de las Leyes de Recopilación, que contienen los libros séptimo y octavo, Madrid, Imprenta de la Real Gaceta, 1776 (1ª ed. de 1567). [ Links ]

60. Cabe tener en cuenta que en ocasiones la información de la nota marginal no coincide textualmente, pues en el cuerpo del texto dice que "se presentó con dos \[interlineado:] tres/ títulos de su magestad [...] por los quales su magestad le hace merçed de scrivano de los reinos, y del número y ayuntamiento desta villa [...]", AVM, Libros de Acuerdos, 22 de septiembre de 1606.

61. Véase el capítulo titulado "ejercicio y transmisión. Las escribanías del concejo madrileño: una aproximación prosopográfica al oficio", en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., 2011, pp. 155-204.

62. Inspirado pero mejorando y sintetizando la información expuesta en la figura 2, fig. 3 y fig. 4 dadas por L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., 2011, pp. 265-267. Uno de los avances sincréticos conceptuales consiste en concebir al titular enmarcado con un título.

63. Las fechas de la fig. I se corresponden con cada día de los Libros de Actas.

64. Se prescinde de indicar relaciones obvias derivadas de las señaladas, como las fraternales, por ejemplo, en la figura I. En la figura II se señalará también que son hermanos, por ser el único vinculo detectado en una ocasión entre dos titulares.

65. Hechos similares ocurrieron en Gijón, como explica L. SAMPEDRO REDONDO, op. cit., pp. 45 y 57.

66. A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., pp. 185-192. El caso de ascenso social en esa familia fue parecido al que aconteció en Gijón (Asturias) recién mencionado en la nota anterior.

67. La compleja estrategia de ascenso laboral dada en el caso de Francisco Testa está analizada en L. ZOZAYA-MONTES, "Prácticas familiares en el traspaso de las escribanías del ayuntamiento madrileño en torno a los albores del siglo XVII", Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2008. [ Links ] Documento en línea, Consultado por última vez el 15/03/2016 <http://nuevomundo.revues.org/index29282.html>, también publicado en L. ZOZAYA-MONTES, "Prácticas familiares en el traspaso de las escribanías del ayuntamiento madrileño en torno a los albores del siglo XVII", J. CONTRERAS (ed.) y R. SÁNCHEZ IBÁÑEZ (comp.), Familias, poderes y conflictos, Murcia, Eds. de la Universidad de Murcia, 2011, pp. 155-169.

68. Véanse por un lado los comentarios relativos a Gaspar Testa en las páginas del texto dedicadas al escribano del número. Por otro lado, el hecho mencionado al inicio de que la mujer fuese la transmisora del oficio puede reflejar una realidad distorsionada si se ven los apellidos de los titulares de la escribanía para estudiar las manos por las que pasaba, atendiendo a la genealogía. En ocasiones variaban los apellidos de los propietarios del oficio pero quedaban en manos de las mismas familias. En las de Córdoba, por ejemplo, reinaban la redes endogámicas, aunque variasen los apellidos, cambio que solía responder al matrimonio de un escribano con la hija de otro. Ese sistema formaba verdaderas dinastías en la ciudad. M. Á. EXTREMERA EXTREMERA, "Los escribanos de Castilla en la Edad Moderna. Nuevas líneas de investigación", Chronica Nova, 2001 (28), pp. 172-173, todo en las pp. 159-184. [ Links ]

69. L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., p. 237.

70. En Madrid el caso expuesto parece un tanto sorprendente, más bien excepcional. Cabe mencionar que otro lugar como Murcia, en épocas más tempranas, no se detecta ni tanta endogamia ni tantas mudanzas de titularidad tan llamativas entre los escribanos del número. Véase A. GOMARIZ MARÍN, "Escribanías del número de la ciudad de Murcia (1481-1515)", Miscelanea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII (2003-2004), pp. 42-44; todo en las pp. 35-67. [ Links ]

71. Parecen ser dos escribanías, por lo que se representan con tonalidades diferentes y en espacios separados, pero cabe la posibilidad de que sea la misma escribanía y se me haya escapado algún eslabón.

72. Entró en el oficio en la fecha de la fuente, por la renuncia de Francisco de Cabrera, AVM, Libros de Acuerdos, 17 de septiembre de 1572. Cesó cuando renunció el oficio en Francisco Martínez "el Viejo", en la fecha de la fuente. AVM, Libros de Acuerdos, 6 de julio de 1579.

73. AVM, Libros de Acuerdos, 17 de septiembre de 1572.

74. AVM, Libros de Acuerdos, 22 de septiembre de 1572.

75. L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 180-181.

76. El documento estaba hecho en Madrid a 22 de febrero de 1590. AVM, Libros de Acuerdos, 28 de febrero de 1590.

77. AVM, Libros de Acuerdos, 3 de abril de 1590.

78. AVM, Libros de Acuerdos, 9 de enero de 1595.

79. AVM, Libros de Acuerdos, 14 de febrero de 1595.

80. AVM, Libros de Acuerdos, 17 de febrero de 1597.

81. AVM, Libros de Acuerdos, 21 de julio de 1597.

82. Ya signa como escribano del número al menos en la fecha de la fuente: AVM, Libros de Acuerdos, 11 de agosto de 1563.

83. Téngase en cuenta que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge en la voz cuñado una acepción en desuso para referirse al pariente por afinidad, en cualquier grado, por lo que las menciones en las fuentes podían referirse a este tipo de vínculo.

84. Consta más información sobre ese tema en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 155-204.

85. Por ejemplo en AVM, Libros de Acuerdos, 15 de octubre de 1561. En 1570 se propuso en el cabildo que él fuese el escribano teniente en la escribanía antigua del concejo, promocionado junto a su cuñado Diego Méndez Testa, que fue quien ejerció finalmente, AVM, Libros de Acuerdos, 28 de febrero de 1570.

86. Por ejemplo, en los primeros volúmenes de acuerdos conservados, fue detectado quién redactaba el acta del día basándose en el estilo gráfico usado por cada mano y a algunas menciones -que no gracias a sus validaciones-, por A. MILLARES CARLO y J. ARTILES RODRÍGUEZ, "Prólogo", Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (1464-1485), Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1932, pp. XIV-XV. [ Links ]

87. "Todo documento municipal y, sobre todo, un Libro de Actas -el libro más importante de los concejos-debe llevar como garantía la firma de los capitulares asistentes. Parece que no habría necesidad de efectuar tal aserto, pero […]", y se justifica la situación de la falta de validaciones, Fernando Pino Rebolledo: Tipología de los documentos municipales…, pp. 44-46, cita de la p. 44.

88. En Madrid también se supone que era necesaria al menos la firma del escribano del concejo, pero su omisión acarreó problemas en más de una ocasión, L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 68-71.

89. E. M. MENDOZA GARCÍA, "Mecanismos de control de los oficiales públicos…, pp. 920-922.

90. Documenta la falta de validaciones, así como su presencia irregular, F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, pp. 44-46.

91. Como ocurre, valga por caso, en AVM, Libros de Acuerdos, 22 de septiembre de 1606.

92. Así sucede, entre otras fuentes, en AVM, Libros de Acuerdos, 9 de enero de 1598.

93. F. PINO REBOLLEDO, op. cit., p. 45.

94. Por ejemplo, hay diversas rúbricas en AVM, Libros de Acuerdos, 26 de marzo de 1557.

95. Esto acontece, entre otras datas, en AVM, Libros de Acuerdos, 19 de junio de 1562.

96. L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 68, 171-172.

97. Su ausencia podía deberse a diferentes tareas para el concejo que le obligaban a salir del consistorio y desplazarse por la villa y tierra. Entre otras labores, salir para hacer amojonamientos o vistas de ojos para el concejo, L. ZOZAYA-MONTES, "Desplazamientos del escribano del concejo por el territorio madrileño", en E. JIMÉNEZ RAYADO e I. SÁNCHEZ AYUSO (eds.), El paisaje Madrileño. De Muhammad I a Felipe II, Madrid, Almudayna, 2013, pp. 153-166. [ Links ] En otros lugares, como en Málaga, el escribano también estaba obligado a salir del concejo, como detalla E. M. MENDOZA GARCÍA, Pluma, tintero y papel: los escribanos de Málaga en el siglo XVII (1598-1700), Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2007.

98. Por lo que cobraban también salarios extra, A. ALVAR EZQUERRA ET ALII, op. cit., pp. 181-182.

99. Nueva Recopilación de Leyes, lib. VII, tít. II, ley VI, consultada en la edición Tomo quinto de las Leyes de Recopilación, que contienen los libros séptimo y octavo, Madrid, Imprenta de la Real Gaceta, 1776 (1ª ed. de 1567).

100. La designación de colaborador estaba ya propuesta en L. ZOZAYA-MONTES, De papeles, escribanías…, op. cit., pp. 56-59.

101. AVM, Libros de Acuerdos, 31 de julio de 1564. AVM, Libros de Acuerdos, 2 de agosto de 1564 y AVM, Libros de Acuerdos, 4 de agosto de 1564. AVM, Libros de Acuerdos, 4 de noviembre de 1564

102. AVM, Libros de Acuerdos, 16 de octubre de 1564. A veces en lugar de Pajares parece decir Casares.

103. AVM, Libros de Acuerdos, 30 de junio de 1564.

104. AVM, Libros de Acuerdos, 30 de junio de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 3 de julio de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 5 de julio de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 7 de julio de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 10 de julio de 1564.

105. AVM, Libros de Acuerdos, 12 de julio de 1564.

106. AVM, Libros de Acuerdos, 19 de julio de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 29 de julio de 1564.

107. AVM, Libros de Acuerdos, 14 de agosto de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 16 de agosto de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 21 de agosto de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 4 de septiembre de 1564.

108. AVM, Libros de Acuerdos, 6 de septiembre de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 11 de septiembre de 1564; AVM, Libros de Acuerdos, 13 de septiembre de 1564.

109. Desde AVM, Libros de Acuerdos, 15 de septiembre de 1564; hasta AVM, Libros de Acuerdos, 11 de octubre de 1564.