Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.19 no.1 CABA jun. 2017

ARTÍCULOS

Organización doméstica y procesos de reproducción social en una ciudad de la alta extremadura en el final de los tiempos modernos: Trujillo *

Domestic organization and processes of social reproduction in a town of upper extremadura at the end of modern times: Trujillo

Organização doméstica e processos de reprodução social numa cidade da alta extremadura no final dos tempos modernos: Trujillo

Raquel Tovar Pulido**

Universidad de Extremadura

* Fecha de recepción del artículo: 14/10/2016. Fecha de aceptación: 18/03/2017.

** Becaria FPU, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura, 10005, Cáceres, España, e-mail: rtovarp@unex.es

Resumen

Abordamos en el presente estudio la evolución en el ciclo vital de las familias que habitaban en una ciudad extremeña durante la época moderna, la ciudad de Trujillo. En un plano estrictamente metodológico, a partir del método de recomposición de familias, hemos analizado la organización de las estructuras familiares que se desarrollaron en esta ciudad a finales del Antiguo Régimen, en un periodo de transición política, en el que las fuentes documentales de los años veinte del siglo XIX nos han permitido advertir una estructura de la familia claramente definida en Extremadura y que puede ser extrapolable a todo el interior peninsular.

Palabras clave: Historia de la Familia; Unidad residencial; Agregado doméstico; Trujillo; Final del Antiguo Régimen

Abstract

This study analyses the evolution in the life cycle of families living in a city of Extremadura in the modern times, the city of Trujillo. In a strictly methodological level, it has been used the method of reconstruction families. The article examines the organization of family structures that developed in this city at the end of the Old Regime, in a period of political transition in which the documentary sources of the twenties of nineteenth century have allowed us to observe a family structure clearly defined in Extremadura and it can be extrapolated to the entire peninsular.

Key word: Family History; Residential unit; Family structure; Trujillo; End of the Old Regime

Resumo

No presente estudo, foram abordadas a evolução do ciclo de vida das famílias que vivem em uma cidade da Extremadura espanhola, nos Tempos Modernos: a cidade de Trujillo. Em um nível estritamente metodológico, tendo em conta o método de recomposição das famílias, analisamos a organização das estruturas familiares que foram desenvolvidas nesta cidade no final do Antigo Regime; num período de transição política, em que as fontes documentais, nos anos vinte do século XIX, nos permitiram perceber uma estrutura familiar claramente definida na Extremadura e podem ser extrapolados para toda a Península.

Palavras chave: História da familia; Unidade residencial; Estrutura doméstica; Trujillo; Antigo Regime.

Introducción

La Historia de la Familia ha dedicado, en las últimas décadas, una especial atención historiográfica a las unidades de corresidentes que contienen las listas nominales de población, lo que ha hecho posible el conocimiento, a través de las familias reconstruidas, de muchas de las características que modelaban los hogares de las familias europeas y españolas durante el Antiguo Régimen.1 El interés por el estudio de la familia, como unidad residencial, se asienta en que es un elemento primordial para el análisis de la sociedad preindustrial, en la medida en que permite conocer las variables sociales y económicas que afectan a la fecundidad en los distintos hogares. Dichas variables pueden estar vinculadas a la transmisión de la propiedad y a la organización de la economía doméstica, como partes integrantes del sistema de producción económica y reproducción social.2

Para nuestro estudio, entendemos por familia aquella que deriva del proceso social de la corresidencia o del proceso biológico del parentesco, en sus diferentes grados. Esta familia es aquella que está organizada en el mismo domicilio y sometida a la jefatura de uno o varios integrantes, bajo los que se articula la vida económica y social del conjunto residencial. Es en este espacio físico en el que habita la familia donde se desarrollan una serie de relaciones entre personas con fuertes lazos de consanguinidad, pero también sin ellos, cuando los lazos biológicos han sido sustituidos por lazos sociales entre cabezas de familia y criados; así como cuando la relación tiene como protagonistas a profesionales de diferente o igual categoría sin ningún tipo de vínculo consanguíneo.3

En un plano estrictamente metodológico, hemos utilizado el modelo de análisis que, a finales de la década de los sesenta y principios de los años setenta del siglo XX4 , fue diseñado por Laslett5 y el grupo constituido en torno a la Escuela de Cambridge6 , como método de aproximación a la estructura del hogar a partir de las unidades de corresidentes. Como veremos, las relaciones de parentesco entre los individuos que componen el hogar7 son variables y no necesariamente biológicas.8 Dichas relaciones o lazos, al igual que se crean, se rompen, dando lugar a transformaciones en la estructura de los hogares. Por consiguiente, aunque el objetivo de este trabajo no es realizar un análisis de los tipos o modelos familiares de Cambridge, sino de la organización interna de las familias y de los componentes del hogar, haremos referencia a algunos de los cambios que se producen en los modelos de familia; puesto que la descendencia y la tenencia de criados, así como la acogida de parientes, implica modificaciones en los agregados domésticos, dependiendo de los lazos de parentesco de las personas que forman parte de ellos.9

Nuestro objetivo ha sido analizar este fenómeno a partir de las unidades de corresidentes que figuran en las listas nominales que hemos manejado para esta investigación y que abarcan la década de los veinte del siglo XIX, años cruciales de transición entre la época moderna y contemporánea. Como fuente para el estudio de la organización familiar, se han utilizado, concretamente, los Padrones de habitantes de la ciudad de Trujillo en un total de seis años, entre 1824 y 1829.10 Por su riqueza informativa, el padrón de habitantes constituye uno de los documentos más valiosos para la Historia de la población. Recoge el listado de las personas que conviven en la población de manera periódica y, en el contexto en el que nos situamos, se realiza anualmente. Se trata de fuentes documentales que fueron emitidas por la administración municipal para tener un control de la población y cuyo contenido resulta imprescindible para el estudio de la estructura demográfica elemental de la comunidad.11 Al igual que los censos, indica la edad, sexo y estado civil de cada habitante, pero también recoge información sobre los componentes del hogar y la relación que los une al cabeza de familia, lo cual nos permite establecer lazos entre las personas incluidas en los listados. Además, hace referencia al oficio de cada individuo, lo que posibilita conocer la distribución socio-profesional de la población.

En la elección de Trujillo como contexto de análisis, es preciso tener en cuenta la coyuntura demográfica, económica y social por la que atravesó la ciudad en esas fechas.12 La crisis del Antiguo Régimen se agudiza en los años veinte del siglo XIX y, tras el Trienio Liberal (1820-1823), se inicia una nueva etapa conocida como Década Ominosa (1823-1833), que desembocará en el final del absolutismo en España.13 Son estos avatares los que justifican nuestra elección, pues consideramos de lo más interesante estudiar el comportamiento familiar seguido en estas fechas por la población de una ciudad como era Trujillo, capital del Partido homónimo y uno de los principales núcleos de población de la Alta Extremadura.14

Si el marco geográfico en el que se sitúa Trujillo explica que el modelo imperante en esta ciudad sea el nuclear15 , al presentar nuestro estudio pretendemos mostrar unos resultados que, más allá del mero cálculo de un promedio estadístico, se aproximen a la complejidad que suponen los lazos de sangre, de parentesco, trabajo, solidaridad y otro tipo de vínculos existentes en los agregados domésticos.16 Dicha complejidad en la composición de las estructuras familiares, intuida a través de la observación de las fuentes documentales utilizadas, nos ha permitido detectar ciertas alteraciones en el ciclo vital de los cabezas de familia de Trujillo, cuyas estrategias familiares variarán en cada grupo socio-profesional en el que se insertan las unidades residenciales.

El ciclo evolutivo del hogar: los factores que condicionan el tamaño de los hogares

En las comunidades históricas, el número de componentes del hogar estaba condicionado por diversos factores, siendo el factor biológico y el económico los que marcarán las pautas esenciales en el ciclo evolutivo del hogar.

Entre los condicionantes biológicos elementales que pautan la estructura del hogar, cabe destacar la edad de acceso de la mujer al matrimonio, ya que a mayor periodo reproductivo mayor sería también el número de hijos que tendría a lo largo de su vida fértil. Sin embargo, a menudo el efecto de la natalidad se ve alterado como consecuencia de altos índices de mortalidad infantil, que derivan en "un proceso de eliminación de nacidos", debido a causas epidémicas relacionadas con deficiencias sanitarias. Junto a la elevada mortalidad infantil y juvenil, se producía una acusada mortalidad femenina en edades fecundas, que conducía a una interrupción definitiva de la vida conyugal. Ello unido a interrupciones temporales, debido a la ausencia de uno de los esposos durante un periodo de tiempo, como las observadas en la muestra de Trujillo, explica la dificultad para procrear descendencias numerosas. Por tanto, las posibilidades de supervivencia de los hijos, cuando se alejan de los niveles de la subsistencia, pueden condicionar socialmente el tamaño de los hogares, así como su composición fuera de las relaciones de la fecundidad.17

En otras ocasiones, se dan niveles bajos de fecundidad, que están vinculados a sistemas en los que el trabajo asalariado define el acceso a la propiedad rural o ésta se encuentra enormemente atomizada.18 Es decir, el tamaño medio de las familias se ve alterado al alza cuando las condiciones económicas repercuten en las expectativas de enriquecimiento de las familias, conjuntamente o de manera individual. Tal es así que el análisis de los componentes de los núcleos familiares nos ha permitido detectar ciertas diferencias en la composición de los hogares, en función de la profesión que ejerce el cabeza de familia, que va a condicionar la tenencia de los hijos y también el mantenimiento de empleados domésticos y parientes en el hogar.

Entre la población que habitaba la ciudad, hemos detectado un significativo número de familias cuyas características permiten advertir que formaban parte de hogares que disfrutaban de una posición social privilegiada y de una superioridad económica alejada de la media.19 En cualquier caso, de manera habitual en las familias de la ciudad, el responsable de la economía familiar desempeña un oficio que está vinculado a las actividades típicamente urbanas20 , miembros de la administración, individuos dedicados a profesiones liberales, comerciantes y artesanos; si bien, en medio de esta heterogeneidad, en la ciudad también se desempeñaban actividades propias del entorno rural, buena muestra de ello serán las familias de propietarios agrícolas, así como las de aquellos que recibían un salario a cambio del trabajo de la tierra. De igual modo hemos localizado hogares cuyos cabezas de familia se encuentran en situación de pobreza.

En definitiva, pese a que los factores demográficos determinan el tamaño biológico del núcleo familiar21 , es la realidad social, económica y cultural que envuelve a la familia la que finalmente define la estructura y composición de los hogares.

La descendencia

Durante la época moderna, se advierte un predominio de la familia nuclear, por lo que en este contexto los hijos van a determinar en gran medida el tamaño del hogar, ya que, además de los padres, constituirán sus principales elementos.22 Como hemos señalado, su presencia en la unidad residencial guarda una estrecha relación con "el juego de la mortalidad y la fecundidad"23 , pero también está vinculada a la permanencia de la descendencia en el hogar. Cuando los hijos salen de la casa familiar tras haber contraído matrimonio o por motivos laborales y de distinta índole, se produce una reducción de su representatividad en los agregados domésticos.24 En las alrededor de 800 familias analizadas en la ciudad de Trujillo25 , hemos observado que la presencia de hijos en el hogar se sitúa en un promedio de 1,4 hijos por familia.26

Este resultado no parece reflejar una vitalidad demográfica muy diferente de la observada en los estudios realizados a partir de poblaciones extremeñas de mediados del siglo XVIII, en las que se estima una media de 1,82 hijos por familia y 2,02 en la primera mitad del siglo XIX.27 En Coria el número medio de hijos era de 1,8 y 2,3 en 1753 y 1761 respectivamente, según la muestra analizada por Hernández Bermejo.28 En esta misma centuria las familias inscritas en el Censo de Floridablanca mantenían consigo 2,08 hijos, mientras que la media nacional era de 2,14 vástagos por familia.29 En el mediodía peninsular, en 1752 la ciudad de Granada contaba con 1,45 vástagos por hogar, algo por debajo de la media recogida por los hogares de la ciudad de Alcaraz en 1787 (1,77). En 1800, el número de hijos por familia en la ciudad de Cuenca (1,4) coincide con los resultados de Trujillo.30 La tenencia de hijos en el hogar es equiparable en el interior y norte peninsular, buen ejemplo de ello es que en San Sebastián y Potes el número medio de hijos era 1,79 y 1,5 en 1752 y 1850 respectivamente.31 Asimismo, en datos de cronología similar a la de nuestro trabajo, la muestra representativa analizada por García Barriga32 sobre poblaciones rurales extremeñas en 1829 proporciona una media de 1,73 hijos por familia. Por su parte, en el norte peninsular, en 1828, ciudades como Vitoria presentaban una media de 1,64 hijos por familia y, en 1825, en Bilbao la media es de 1,83.33

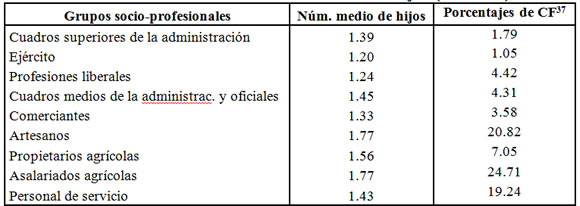

El número de hijos varía en función de las circunstancias socio-económicas de los cabezas de familia, pues observamos un comportamiento demográfico diferencial ante la natalidad entre los distintos grupos socio-profesionales.34 Sin embargo, las pautas reproductivas no parecen responder a circunstancias económicas, en la medida en que son precisamente las élites locales las que presentan un menor número de hijos que el resto de la población35 (ver Tabla 1). Concretamente, en la muestra de Trujillo, el número de hijos en las familias de artesanos y jornaleros (1,77 hijos por familia) es superior al de las clases acomodadas (1,35 hijos por familia). Por ello, pensamos que las diferencias en el modelo de reproducción podrían responder, entre otros factores, a pautas relacionadas con el sistema matrimonial. Tal y como ya apuntaba García Barriga en su estudio sobre una muestra extremeña de cronología próxima36 , podría haberse producido un retraso en la edad de acceso al matrimonio entre los grupos privilegiados, por lo que la consiguiente reducción del periodo fértil de las esposas habría afectado de manera negativa a la tenencia de hijos.

Tabla 1. La descendencia en las familias de Trujillo (1824-1829).

Fuente: AMT, Padrones 1824-1829, leg. 1004. Elaboración propia.

Los hijos adultos

El retraso de la edad de acceso al matrimonio entre los grupos acomodados, al que nos hemos referido, es visible en la ciudad de Trujillo, si tenemos en cuenta el volumen de hijos solteros mayores de 25 años residentes en cada familia.

La composición por edades de los hijos corresidentes implica que el ciclo de vida esté también vinculado al ciclo socio-profesional.37 Esto es observable en que es en las familias constituidas por los grupos acomodados en las que se concentran el mayor número de solteros de más de 25 años. En conjunto, el volumen de hijos mayores de 25 años que reside en las familias es del 4,53% del total de hijos corresidentes -5,8% en la ciudad de Alcaraz en la centuria previa-.38 De éstos la descendencia de las élites locales supone el 53,67% de toda la muestra; entre los cuales localizamos hijos de propietarios, hacendados, militares y cabezas de familia dedicados a profesiones liberales, así como aquellos que desempeñan cargos en la Administración, tales como procuradores y escribanos, entre otros oficios. El porcentaje restante corresponde a hijos de artesanos (11,75%), jornaleros (7,8%), sirvientes y oficios aislados (10,7%), así como pobres; estos últimos ocupan el segundo lugar en número después del grupo de los acomodados y albergan el 19,42% de los hijos solteros por encima de los 25 años (ver Gráfico 1).

Atendiendo a la distribución del número de solteros por sexos, el 64,38% de individuos que no han contraído matrimonio está constituido por mujeres, que principalmente pertenecen bien a familias acomodadas o bien son hijas de cabezas de familia en situación de pobreza; en menor medida también forman parte de familias de artesanos y jornaleros. Por su parte, el 35,59% de los solteros que han superado la edad de 25 años son varones que se concentran entre los grupos acomodados, aunque también podemos encontrarlos en familias en situación de pobreza, así como pueden ser hijos de artesanos y trabajadores de la tierra.

Por tanto, observamos que es en las familias en las que los hijos dependen del patrimonio familiar donde se ralentiza el acceso a la vida matrimonial. Porque cuando las expectativas de matrimonio dependen del acceso a una herencia, que les facilitase los medios de vida futura, su salida del hogar se va a ver condicionada.39

Por el contrario, el acceso a la vida matrimonial entre los jóvenes jornaleros de Trujillo era más rápido que el de los hijos de propietarios, porque no dependían de la esperanza de vida media de sus progenitores de forma directa, con el objeto de obtener los bienes otorgados en herencia. No obstante, en una perspectiva regional, hemos observado en la muestra trujillana, en los años veinte del siglo XIX, un volumen de solteros hijos de jornaleros que han sobrepasado la edad de 25 años que es significativamente superior al estimado para Extremadura en 1829, que apenas afectaba al 1%40 , frente al más del 7% señalado en líneas anteriores en la ciudad de Trujillo. Ello implicaría, por tanto, una ralentización de la entrada en el mercado matrimonial y un aumento de la edad de acceso al matrimonio entre los asalariados agrícolas de este centro urbano, con respecto al resto de la región, fundamentalmente núcleos rurales.

Asimismo, advertimos la participación económica en el hogar de los solteros pertenecientes al grupo de asalariados agrícolas, como los jornaleros, y también los artesanos, pues éstos aparecen desempeñando tales oficios. Se trata de una contribución a la economía familiar por parte de los corresidentes que es visible en la región durante la segunda mitad del siglo XVIII y la siguiente centuria.41

En cuanto a las mujeres en situación de pobreza desconocemos los motivos de su soltería pero, en cualquier caso, parece probable que realizaran trabajos esporádicos de tipo asistencial como medio de subsistencia.42 Desde la adolescencia, como primer paso de socialización previo al matrimonio43 , participaban en labores agrícolas cuando su ayuda era requerida, así como en el mantenimiento de las actividades domésticas en colaboración con la madre. En definitiva, independientemente de la función que desempeñen los hijos en el hogar, dependiendo de la edad, lo cierto es que participan de algún modo en las economías familiares de las que forman parte.44

Grafico 1: Distribución de los hijos solteros corresidentes de más de más de 25 años por grupo socio-profesional

Fuente: AMT, padrones de 1824 a 1829, leg.1004. Elaboración propia.

El personal doméstico

La presencia de personal doméstico en los hogares se va a caracterizar por una enorme movilidad.45 La entrada y salida de criados de un año para otro parece una costumbre habitual entre las familias trujillanas, pues encontramos que los nombres de las criadas y las edades de estas no coinciden de un año para otro; de manera que su permanencia en la familia se produce de modo temporal por distintas razones. En algunos casos, la función de servidumbre se ve finalizada como consecuencia de la formación de una nueva familia tras haber contraído matrimonio.

Doña Teresa Izquierdo es una viuda labradora que reside en la calle Domingo Ramos junto a sus cuatro hijos, en 1824 contaba en el hogar con dos criadas: Juana y María Pizarro; en cambio, en 1825 éstas han abandonado el hogar por distintos motivos. Sabemos que una de ellas ha contraído matrimonio y ha formado, junto a su esposo, una nueva familia en una vivienda independiente; mientras que hemos localizado a la segunda criada trabajando para otra familia de la ciudad, familia de la que ha pasado a formar parte. Ambas son sustituidas por otros dos criados en este mismo año, así como en 1826 se incorpora un nuevo criado, justo cuando el número de hijos residentes en la familia se ve reducido a dos. Las alteraciones en el personal doméstico corresidente continúan en los años sucesivos y en 1827 se reduce a un único criado; un año después se incorpora una nueva criada y la hija de ésta. Finalmente, en 1829 la presencia de asistencia doméstica en el hogar desaparece y en la vivienda únicamente reside la viuda labradora acompañada de uno de sus hijos.

Como hemos observado en lo que respecta a la tenencia de empleados domésticos en el hogar, la presencia de criados en las familias se ve reducida a una serie de hogares cuyos cabezas de familia están vinculados al ejercicio de una profesión muy específica, en la medida en que afecta principalmente a las élites locales, donde en conjunto la media es de 0,49 criados por familia -en el resto de grupos socio-profesionales el promedio de criados es de 0,2-. No obstante, independientemente del grupo socio-profesional al que pertenezca el cabeza de familia, el resultado del análisis del personal doméstico en el total de familias de Trujillo es una media de 0,29 criados46 por familia entre 1824 y 1829, estimación que coincide con la obtenida en la región a mediados de la centuria anterior y que ha sido fijada en 0,2 criados por familia.47

A modo de aproximación al comportamiento familiar que caracterizó a otras poblaciones peninsulares, hacemos referencia a la presencia de criados entre los hogares del interior peninsular: en 1800 la tenencia de asistencia doméstica en la ciudad de Cuenca se reduce considerablemente con respecto a los datos de Trujillo (0,05), mientras que a finales del siglo XVIII la ciudad de Alcaraz presenta datos por encima de los señalados (0,42 en 1787).48 Asimismo, también resultan demostrativas las investigaciones realizadas sobre poblaciones del norte peninsular, entre las cuales, por citar algunos ejemplos, la media de criados en las familias de San Sebastián y Potes era de 0,32 y 0,33 en 1752 y 1850 respectivamente.49 Y, en cronología similar a la de nuestro estudio, de la España septentrional cabe citar Bilbao (1825) y Vitoria (1828), donde el volumen de criados asciende a 0,54 y 0,4 respectivamente.50

En cualquier caso, todo parece indicar que el empleo de jóvenes como criados fue una costumbre habitual en Trujillo en las primeras décadas del siglo XIX, circunstancia que ya anunció F. García González para la sociedad del Antiguo Régimen, apoyando la teoría de J. Hajnal al sugerir que la tenencia de individuos destinados al servicio doméstico en el hogar era "una de las características que definirían el modelo de familia occidental durante el periodo preindustrial".51 Posiblemente ello esté relacionado con el alto grado de representación social que suponía disponer de servicio doméstico en la familia, buena muestra de ello es que el mayor número de criados en esta ciudad lo recogen los hogares integrados por las élites locales, principalmente terratenientes, pero también comerciantes y burócratas.

El componente de ostentación y lujo se pone de manifiesto cuando, además de los criados encargados de las tareas domésticas -principalmente mujeres-, encontramos servidumbre dedicada a otro tipo de actividades. De esta circunstancia dio cuenta en su momento García Barriga52 , en su estudio sobre la Extremadura rural, y se pone de manifiesto nuevamente en la ciudad de Trujillo, donde hemos localizado familias con las que conviven pajes, criadas mayores y amas. La existencia bajo un mismo techo de criados y paniaguados solía estar vinculada precisamente a la posición social ostentada entre las familias más poderosas, en las que se produce un incremento en el número de corresidentes, por lo que se perfilan claras diferencias entre los diferentes grupos sociales.53

Familiares corresidentes y otras relaciones de parentesco

Las relaciones biológicas derivan en implicaciones sociales, que se manifiestan a través de obligaciones de asistencia mutua y mecanismos de solidaridad familiar; este fenómeno conlleva la acogida y corresidencia en el hogar de individuos unidos por relaciones de parentesco, si bien en otros casos esta unión puede responder a vínculos de amistad o incluso de vecindad.54 La llegada de parientes corresidentes al núcleo familiar implica -como al mismo tiempo sucede cuando se incorporan individuos dedicados a la asistencia doméstica- la transformación de la estructura del hogar en una familia compleja, un modo particular de organización familiar, en contraposición con el modelo predominante constituido por una familia nuclear simple. Muchos cabezas de familia podían verse obligados, por las circunstancias adversas, a mantener a hermanos y parientes mientras estuvieran solteros, a las hijas viudas y nietos empobrecidos, así como a los padres retirados.55

La presencia de familiares en el hogar no tenía por qué ser permanente, pues podía darse de manera provisional o con mayor estabilidad.56 En la complejidad de las estructuras familiares, que generaba la acogida en el hogar de parientes, la relación de parentesco predominante con respecto al cabeza de familia en Trujillo, como en otros núcleos urbanos en el periodo final de los tiempos modernos -la ciudad de Coria-, sitúa a los ascendientes y colaterales como los más beneficiados en la aplicación de mecanismos de solidaridad familiar. En ocasiones, su paso por el hogar de acogimiento respondía a circunstancias coyunturales y, una vez superadas, se ponía fin a la relación de corresidencia.

El matrimonio que formaban Don Francisco Malo, retirado, y Doña Francisca León -de 50 y 42 años respectivamente- acogía en el hogar desde 1824 a varios sobrinos. En 1827 se produce el fallecimiento del cabeza de familia y, con ello, la fragmentación del hogar, pues la viuda abandona la casa familiar y se marcha a vivir con una hermana soltera; la muerte del esposo produce, por tanto, una transformación de su situación familiar, pero también de su situación económica, puesto que ahora figura como pobre. Tal vez sea esta inestabilidad económica la que explique el abandono de la vivienda en la que residía. Como consecuencia de dicha ruptura del hogar, uno de los sobrinos pasa a formar parte de la familia de otro pariente, que es hermano de Francisca, mientras que el otro sobrino ha contraído matrimonio y, por tanto, ha dado lugar a la formación de su propia familia. La disolución de una familia, por tanto, puede generar otras nuevas así como conducir a la transformación de las ya existentes, que al tiempo que aumentan pueden verse reducidas nuevamente como producto de la coyuntura. La familia de estructura indeterminada que constituían Francisca y su hermana se disuelve en 1829, cuando Francisca abandona este hogar, para pasar a formar parte como pariente corresidente de la familia del sobrino que apenas unos años antes había contraído matrimonio. De este modo, la evolución del ciclo vital de esta familia, como tantas otras, nos permite apreciar cómo los mecanismos de solidaridad familiar se activan en situaciones de inestabilidad y en qué grado su respuesta es significativa; en la medida en que, en ocasiones, el que acogió en un momento dado es acogido años después, así como el individuo que resultó beneficiario de estos lazos de cohesión familiar a lo largo de su vida prestará su solidaridad a quien en su día le dio cobijo, convirtiendo de nuevo una familia nuclear simple en un núcleo complejo.

En conjunto, la media de parientes por familia en Trujillo es de 0,18.57 No observamos en lo que al parentesco se refiere un modelo de acogimiento que se vea reflejado en otros núcleos de población extremeños. En el entorno rural extremeño en 1829 la presencia de parientes en las familias parece restringida a apenas unos hogares, la media resultante es 0,04 parientes corresidentes por familia58 , inferior a la que presentaba la muestra extremeña de mediados del siglo XVIII que analizó Blanco Carrasco59 y que alcanzaba 0,36 parientes corresidentes.

Si para Extremadura observamos un descenso de la puesta en marcha de mecanismos de solidaridad familiar entre el siglo XVIII y XIX, estos mecanismos van a ser más fuertes en el marco cronológico de nuestro estudio en el ámbito urbano. Sin embargo, las pautas familiares de Trujillo son equiparables a las manifestadas en otras poblaciones en el interior peninsular varias décadas antes; así, en 1800 en la ciudad de Cuenca la media de parientes es 0,19, mientras que en la ciudad de Alcaraz era de 0,16 en 1787.60 En cualquier caso, nuevamente la complejidad familiar en este aspecto es más intensa en el norte peninsular, donde la media de parientes en las familias de San Sebastián y Potes era de 0,54 y 0,26 en 1752 y 1850 respectivamente61 ; mientras que en Bilbao (1825) y Vitoria (1828) en cronología similar a la de nuestro estudio la corresidencia de familiares asciende a 0,41 y 0,32 respectivamente.62

La media de familiares y parientes cercanos, como miembros integrantes del hogar, que hemos observado entre la población de Trujillo parece verse alterada entre los distintos grupos socio-profesionales. Al igual que la tenencia de criados era habitual entre las élites locales, la presencia de parientes en el hogar también es característico en este tipo de familias (0,25 parientes por familia); siendo la acogida familiar más frecuente que entre el resto de grupos socio-profesionales (0,17 parientes por familia). Por tanto, son las familias con un poder adquisitivo muy específico, vinculadas a la élite local, las que principalmente ejercen mecanismos de solidaridad familiar que permiten la acogida en el hogar de parientes cercanos, principalmente ancianas en estado de viudedad, madres de uno de los miembros de la pareja conyugal, pero también sobrinos y familiares de diferente grado de consanguinidad.

En el caso de las mujeres ancianas y viudas, la posibilidad de incorporarse al hogar de uno de los hijos significaba sobrellevar los últimos años del ciclo vital con menos dificultades que las que conllevaría continuar viviendo en soledad.63 En otras ocasiones, se produce la acogida de hijos que se habían marchado del hogar para formar una nueva familia tras haber contraído matrimonio, pero que regresan porque han enviudado; en estos casos pueden estar acompañados de los hijos que han nacido del nuevo matrimonio, nietos del responsable de la familia de la que pasarán a formar parte. En 1829, tras el fallecimiento de su esposa y una hija, Juan Pulido, de 22 años, regresa a la casa de sus padres acompañado de un hijo de siete años.

En definitiva, la flexibilidad que caracterizaba las relaciones entre las distintas unidades residenciales era puesta de manifiesto en momentos de adversidad, que conducían a obligaciones de solidaridad con individuos a los que atribuimos lazos de sangre, a los cuales en ocasiones se suman vinculaciones de tipo laboral. Una cobertura familiar que contribuía a atenuar los efectos derivados de la "atomización residencial"64 , cuando se producía la acogida de parientes de tipo ascendente en el hogar.

El tamaño del hogar

La necesidad de desempeñar la forma de vida impuesta por las normas del status social es determinante para la definición de los hogares, circunstancia que explicaría la existencia de diferencias familiares entre los diferentes grupos socio-profesionales. Por consiguiente, como hemos visto, el agregado doméstico va a variar en función del grupo socio-profesional al que pertenezca el cabeza de familia, pues estará condicionado por la corresidencia de hijos, parientes y personal doméstico que hemos apuntado en párrafos anteriores, que forman parte de cada hogar, además del cabeza de familia y, en su caso, su cónyuge.

En ocasiones, tal y como señala J. P. Blanco Carrasco, el promedio de componentes de cada hogar aumenta a causa de la corresidencia de sirvientes y familiares ajenos al núcleo familiar en el agregado doméstico65 , si bien hemos comprobado que en Trujillo el incremento en el número de miembros por familia también se debe a un comportamiento demográfico diferencial ante la natalidad66 . En cualquier caso, en función del grupo socio-profesional, el agregado doméstico oscila entre 1 y 4 miembros por familia; mientras que las familias integradas por las élites concentran un promedio de 3 miembros por familia (ver Tabla 2).

Tabla 2. Las élites locales: hijos, criados y parientes. Trujillo (1824-1829).

Fuente: AMT, Padrones 1824-1829, leg. 1004. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta todos los sectores socio-profesionales, las familias de Trujillo están compuestas por una media de 2,8 miembros entre 1824-182967 . Se trata de un resultado que se sitúa por debajo del número medio de componentes por hogar con el que contaba la villa de Cáceres en 1821, media que M. Rodríguez Cancho68 fijó en 4,3; mientras que en el mismo año la media de individuos por familia para Coria es de 4.69

En lo que respecta al siglo XVIII, se estima un mayor tamaño en otras ciudades de la Alta Extremadura, entre ellas la ciudad de Plasencia, donde el número de componentes por hogar es de 3,9 miembros por familia, de acuerdo a los estudios realizados por Fernández Millán.70 Si la familia extremeña a finales del siglo XVIII giraba en torno a los cuatro miembros71 , según datos de 1759 la media regional se situaba próxima a los tres individuos. Las variables que caracterizaron a las familias de estas poblaciones se aproximan a las observadas en otras zonas del interior peninsular, pues en 1787 en la ciudad de Alcaraz la media por familia era de 3,69 individuos72 , mientras que en León (3,32) y Toledo (3,35), en 1753 y 1771 respectivamente, el número de individuos por hogar se situaba por encima de tres.73 Este modelo de familia parece seguir las mismas pautas que caracterizaron a poblaciones rurales del norte peninsular durante la centuria; en 1752 el tamaño medio de los hogares en la comarca cántabra de Liébana era de 3,97 individuos por familia, si bien el agregado doméstico asciende en 1822 en Liébana a 4,32 miembros por hogar.74

Las estrategias familiares de la ciudad de Trujillo parecen coincidir con el tamaño de la familia que Hernández Bermejo75 estableció a mediados del siglo XVIII (años 1753-1761) para la ciudad de Coria (2,7 individuos); ambas generarían así un modelo definitorio de familia eminentemente urbana en el periodo final de los tiempos modernos. Tal y como nosotros observamos, en su momento esta autora apuntó que el resultado obtenido era inferior a los valores estimados en otras zonas de España, y que esta característica podría estar condicionada por el volumen de hogares integrados por solitarios, además de la cohabitación ejercida por parientes y criados.

En cualquier caso, los estudios locales sobre la familia europea han determinado un tamaño medio de los hogares que oscilaba entre 3 y 4,5 individuos por familia76 , de manera que la composición de las familias de la ciudad analizada en nuestro trabajo responde al modelo de familia predominante en Europa durante el final de la época moderna (ver Tabla 3).

En definitiva, detrás de los valores medios que presentamos se esconden diferencias entre unos grupos socio-profesionales y otros, así como entre las propias familias de un mismo ámbito socio-económico. Como apuntaba Blanco Carrasco, las variaciones dependían de las posibilidades de mantenimiento alimentario de los grupos dependientes, las necesidades laborales de las economías domésticas, el sistema de protección familiar a los miembros incapacitados para el trabajo, o por otras razones ligadas a la contingencia y la necesidad.77 Será la suma de factores de distinta índole los que expliquen la realidad de una población que se desarrolla, socializa y trabaja en agregados de un tamaño más bien reducido.78

Tabla 3. El agregado doméstico en Trujillo: hijos, criados y parientes (1824-1829).

.

.

Fuente: AMT, Padrones 1824-1829, leg. 1004. Elaboración propia.

Conclusiones

Del análisis del agregado doméstico de las familias trujillanas durante los años veinte del siglo XIX, advertimos paralelismos pero también diferencias con respecto a los parámetros demográficos definidos en otras poblaciones durante el Antiguo Régimen.

En lo que a la descendencia se refiere, la presencia de hijos en el hogar no parece reflejar una vitalidad demográfica muy diferente de la observada en los estudios realizados a partir de poblaciones extremeñas y del interior peninsular a finales de la época moderna. Asimismo, concluimos que en las familias en las que los hijos dependen del patrimonio familiar se ralentiza el acceso a la vida matrimonial, lo cual podría estar relacionado con la idea de conservación de los bienes. Más de la mitad de los hijos solteros mayores de 25 años pertenecen a familias de adinerados y entre ellos dos tercios son mujeres, lo que supondría una mayor dependencia del patrimonio paterno o, en su caso, marital, al no ejercer labor remunerada alguna. Esta circunstancia podría explicar la reducción de la natalidad entre las clases acomodadas, con respecto a los grupos socio-profesionales con menos recursos económicos, como jornaleros y artesanos.

También se observa una continuidad de las directrices seguidas en el Antiguo Régimen cuando advertimos la presencia de criados entre los grupos acomodados, lo cual se convertiría en un signo diferenciador. Del mismo modo, son las familias con un poder adquisitivo muy específico, vinculadas a la élite local, las que ejercen con mayor frecuencia mecanismos de solidaridad familiar que permiten la acogida en el hogar de parientes cercanos, principalmente mujeres viudas, pero también sobrinos y familiares de diferente grado de consanguinidad.

En última instancia, la definición por grupos socio-profesionales, que hemos propuesto, pretendía comprobar si las estrategias familiares seguidas por determinados grupos responden o no a una reiteración de ciertas actitudes, comportamientos y prácticas.79 Todo parece apuntar a que las familias procuraron adaptar la organización de la reproducción de sus hogares a sus distintas posibilidades de supervivencia, tanto social como económica. El análisis del ciclo familiar pone de manifiesto la manera en la que se amoldan las familias partiendo de las circunstancias particulares que participan en el proceso reproductivo.80

El tamaño de la familia en la ciudad de Trujillo revela, en definitiva, la existencia de familias pequeñas, generalmente de 2 o 3 miembros. Estas estructuras estaban formadas principalmente por la pareja conyugal y uno o varios hijos, modelo nuclear al que de manera particular podría unirse algún pariente o criado. Dicha reducción en el tamaño del hogar, con respecto a los valores obtenidos por otros investigadores sobre poblaciones de Antiguo Régimen, destierra la idea tradicional de la existencia de unidades familiares muy pobladas81 y coincide, a la par, con el modelo de familia definido por otros investigadores respecto a poblaciones en territorio extremeño y también en el interior peninsular español, durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.

Se trata, en última instancia, de un periodo de transición entre el final del Antiguo Régimen y la puesta en marcha de nuevos sistemas de poder políticos, en el que advertimos una continuidad en lo que a la estructura de la familia se refiere.

1. J. P. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 1500-1860, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, p. 281. [ Links ]

2. F. GARCÍA BARRIGA, Familia y sociedad en la Extremadura rural de los tiempos modernos (siglos XVI-XIX), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009, p.121. [ Links ]

3. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y ..., op. cit., pp. 282-283.

4. F. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares y su relación con los recursos humanos y económicos", p. 164; en F. CHACÓN Y J. BESTARD (DIRS.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, pp. 159-254. [ Links ]

5. P. LASLETT, "La famille et le ménage: approches historiques", Annales, ESC., 4-5(1972), pp. 847-872. [ Links ]

6. P. LASLETT, "Introduction: the History of the Family"; en P. LASLETT Y R. WALL. (EDS.), Household and Family in past time, Cambridge, 1974, pp. 1-90. [ Links ]

7. L. HENRY, Manual de demografía histórica, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 30-38. [ Links ]

8. GARCÍA BARRIGA, op. cit, p. 122.

9. Si partimos de los modelos establecidos por la Escuela de Cambridge, hemos de tener en cuenta que cuando los hijos conviven con los padres forman parte de una Familia nuclear simple. Pero, si a esta familia se incorporan criados o parientes de distinto grado de consanguinidad, entonces, hablaríamos de Familia nuclear compleja o de Familia extensa. Asimismo, los hogares con estructura indeterminada presentan la corresidencia de personas que carecen de vínculos de sangre (por ejemplo un cabeza de familia y un criado), o que carecen de un núcleo familiar sólido y constituido por padres e hijos (por ejemplo dos parientes que viven en la misma casa). LASLETT, "Introduction: the History…", op.cit., pp. 1-90.

10. Archivo Municipal de Trujillo [AMT], Padrones del 1824 al 1829. legajo 1004. La ejecución de estos padrones fue realizada calle hita, es decir, casa por casa. De modo que la población se distribuye por calles y, a su vez, por familias, en donde el cabeza de familia siempre va a aparecer en primer lugar, seguido de los demás componentes del hogar: esposa, hijos, suegra, sobrinos, criados o parientes de distinto grado de consanguinidad. Asimismo, aunque estos padrones fueron realizados con la finalidad de tener un control de la población, excepcionalmente el correspondiente a 1824 fue ejecutado para el reemplazo del Ejército, de ahí que su estructura varíe con respecto a los posteriores, ya que no incluye información completa acerca de la edad, el oficio o el estado civil de todos los habitantes. No obstante, realiza una agrupación por familias e indica la relación de parentesco de cada miembro del hogar con el cabeza de familia, al igual que los demás padrones. Por consiguiente, la comparativa con las familias del año 1825 nos ha permitido solventar en gran medida los vacíos de información, ya que la mayor parte de los hogares coinciden en ambos padrones.

11. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y ..., op. cit., p. 85.

12. La inestabilidad en el ámbito político y social también se manifiesta en el plano económico, si bien los factores determinantes son otros. En 1817 Extremadura había sufrido una fuerte crisis agraria, que se suma al estancamiento productivo y comercial que arrastraba la región desde el inicio de la Guerra de la Independencia y que se prolongará hasta la década de los treinta. Vid. J. García Pérez, "La economía extremeña durante la crisis del antiguo régimen y el tiempo del liberalismo clásico (1808-1874)", Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXIX, 1 (2013), pp. 212-219. [ Links ]

13. En la década de los veinte del siglo XIX, la inestabilidad política generada en España por liberales y realistas se pone de manifiesto en la ciudad de Trujillo. Tras el Trienio Liberal, en 1823 el ayuntamiento liberal y constitucional de la ciudad es sustituido por un gobierno de tinte realista, hasta el final del reinado de Fernando VII. Vid. F. J. Pizarro Gómez, Arquitectura y urbanismo en Trujillo (siglos XVIII y XIX), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987, p. 149. [ Links ]

14. En los años veinte del s. XIX se produce un crecimiento del número de residentes en la ciudad de Trujillo, cuyo casco urbano -sin contar los arrabales- pasa de tener una población de entorno 2.700 habitantes, en los primeros años del decenio, a verse aumentada a alrededor de 2.900 almas a finales de la década.

15. Los trabajos de Rowland señalan, según su estructura y pautas de asentamiento, dos modelos familiares en España. El interior y sur de la Península Ibérica se caracteriza por un predominio del sistema neolocal basado en la familia nuclear; mientras que en el norte de España se generaliza el sistema patrilocal, que está basado en la familia troncal.

R. ROWLAND, "Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX). Una perspectiva regional", en V. PÉREZ MOREDA Y D. REHER (EDS.), La demografía histórica en España, Madrid, El Arquero, 1988, pp. 72-137. [ Links ]

16. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 189.

19. GARCÍA GONZALEZ, "Labradores, jornaleros y...", op. cit., pp. 164-165.

21. GARCÍA GONZALEZ, La sierra de..., op. cit., p. 217.

22. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 302.

23. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 230.

24. La salida de los hijos de la casa familiar en Trujillo se debe generalmente a la formación de una nueva familia, que tendrá como núcleo una nueva casa, tras haber contraído matrimonio. No obstante, también advertimos la presencia de jóvenes criados y aprendices solteros en casas de familias para las que trabajan. Asimismo, la corresidencia de sobrinos del cabeza de familia en la misma casa pudo deberse a circunstancias de distinto tipo, como la orfandad o la iniciación de estudios en la ciudad.

25. El número de hogares existentes en Trujillo y que hemos analizado, a lo largo de la muestra estudiada, en conjunto oscila entre 721 y 809 familias.

26. La media de hijos estimada refleja la media resultante de todas las familias y no sólo de los grupos socio-profesionales señalados, aquellas familias encabezadas por individuos que ejercen oficios de otro tipo que no se insertan en los grupos mencionados.

27. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 302.

28. HERNÁNDEZ BERMEJO, "Estructuras familiares y...", op. cit., p. 141.

29. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 287.

30. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., pp. 194-197.

31. LANZA GARCÍA, Población y familia..., op. cit., pp. 134-136.

32. GARCÍA BARRIGA, Familia y sociedad..., op. cit., p. 151.

33. M. GONZÁLEZ PORTILLA; J. G. URRUTIKOETXEA y K. ZARRAGA SANGRÓNIZ, Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003, pp. 265, 521, 655. [ Links ]

34. En la muestra trujillana estudiada, el grupo de trabajadores que reúne un mayor número de cabezas de familia es el de los jornaleros (24,71% de los cabezas de familia); los artesanos (20,82% de los cabezas de familia), entre los cuales predominan los carboneros, albañiles, zapateros y molineros; seguidos de los sirvientes (19,24% de los cabezas de familia). Los cabezas de familia pertenecientes a los grupos acomodados de la ciudad suponen el 14,3% del total de familias, entre los cuales la mitad son propietarios de tierras.

Sobre los oficios de la ciudad de Trujillo en el siglo XIX. Vid. R. Tovar Pulido, "Mercado laboral en un núcleo urbano de la España de finales del Antiguo Régimen: La ciudad de Trujillo", Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 42 (2016), pp. 367-397. [ Links ]

35. Cuando hablamos de élites o clase acomodada incluimos a los propietarios de tierras (1,56 hijos por familia), cuadros superiores de la Administración (procuradores, escribanos…) -1,39 hijos por familia-, profesiones liberales (médicos, abogados…) -1,24 hijos por familia- y miembros del Ejército como capitanes y sargentos (1,2 hijos por familia).

No hemos incluido el grupo de los comerciantes entre las clases acomodadas, pues el comportamiento familiar en lo que respecta a la tenencia de hijos es similar entre grandes mercaderes y pequeños comerciantes o vendedores al por menor (1,33 hijos por familia). Sobre las familias de comerciantes en Trujillo Vid. R. Tovar Pulido, "Las familias de comerciantes de la ciudad de Trujillo a finales de la época moderna", en M. García Fernández (ed.), Familia, Cultura Material y Formas de Poder en la España Moderna, Madrid, FEHM, 2016, pp. 173-183. [ Links ]

36. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., 143.

37. El conjunto de los cabezas de familia suponen un 86,9% del total de hogares. El porcentaje restante lo constituyen familias encabezadas por personas pobres o cuyo oficio desconocemos (11,8%), así como aquellos en los que la jefatura del hogar está dirigida por un clérigo (1,1%).

38. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 303.

39. GARCÍA GONZALEZ, La sierra de..., op. cit., p. 223.

40. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 303-304.

42. BLANCO CARRASCO, "Dinámicas familiares en...", op. cit., pp. 104-105.

44. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 304.

46. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 198.

47. Este resultado corresponde a la media obtenida del análisis de la tenencia de personal doméstico en el total de familias de la muestra seleccionada, y no sólo de los grupos socio-profesionales señalados. De manera que también alude a las familias integradas por pequeños comerciantes o vendedores al por menor, individuos dedicados a la enseñanza y estudiantes, individuos dedicados al transporte de mercancías o personas, empleados, así como aquellos oficios que no han sido incluidos en ninguno de los grupo socio-profesionales anteriores, junto con las familias de las que desconocemos el oficio desempeñado por el cabeza de familia, al no haber sido anotado en el padrón correspondiente.

48. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 302.

49. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 197.

50. LANZA GARCÍA, Población y familia..., op. cit., p. 135.

51. GONZÁLEZ PORTILLA; URRUTIKOETXEA Y ZARRAGA SANGRÓNIZ, Vivir en familia..., op. cit., pp. 265, 521, 655.

52. F. GARCÍA GONZÁLEZ, "La edad y el curso de vida. El estudio de las trayectorias vitales y familiares como espejo social del pasado", pp. 99-101, en F. CHACÓN JIMÉNEZ; J. HERNÁNDEZ FRANCO Y F. GARCÍA GONZALEZ (EDS.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 89-108. [ Links ]

53. GARCÍA BARRIGA, Familia y sociedad..., op. cit., p. 178.

54. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., pp. 285-286.

55.F. GARCÍA GONZÁLEZ, "Introducción. De la Tierra a la Historia de la Familia en la España meridional", pp. 14-17, en F. GARCÍA GONZALEZ (ED.), Tierra y familia en la España meridional. Siglos XIII-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 1998b, pp. 9-21. [ Links ]

56. LANZA GARCÍA, Población y familia..., op. cit., p. 141.

57. HERNÁNDEZ BERMEJO, "Estructuras familiares y...", op. cit., p. 141.

58. Al igual que el promedio del número de criados por familia, este resultado corresponde a la media obtenida del análisis de la tenencia de parientes corresidentes en el total de familias de la muestra seleccionada.

59. GARCÍA BARRIGA, Familia y sociedad..., op. cit., p. 145.

60. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 302.

61. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 197.

62. LANZA GARCÍA, Población y familia..., op. cit., p. 135.

63. GONZÁLEZ PORTILLA; URRUTIKOETXEA, Y ZARRAGA SANGRÓNIZ, Vivir en familia..., op. cit., pp. 265, 521, 655.

64. GARCÍA BARRIGA, Familia y sociedad..., op. cit., p. 169.

65. GARCÍA GONZALEZ, "Labradores, jornaleros y...", op. cit., p. 188.

66. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., p. 302.

67. El promedio de miembros por familia de algunos grupos socio-profesionales de esta ciudad es similar al estimado para Extremadura por J. P. Blanco, a mediados del siglo XVIII: el agregado doméstico que presenta el grupo de los comerciantes (4 miembros en Trujillo), así como las familias encabezadas por jornaleros (3 miembros en Trujillo). En cambio, para la centuria previa al XIX observamos una reducción en el tamaño de las familias encabezadas por propietarios agrícolas y artesanos (3 miembros en Trujillo). Ibídem, pp. 301-304.

68. Para este cálculo no se han tenido en cuenta las familias encabezadas por pobres (entre 1 y 2 miembros por familia), por no formar parte de ningún grupo socio-profesional. Es este conjunto de familias el que explica que en el conjunto de hogares de Trujillo el promedio de miembros por familia se sitúe por debajo de 3 miembros (2,8 miembros por familia).

69. A este cálculo se han incorporado las familias en situación de pobreza.

70. M. RODRÍGUEZ CANCHO, La villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y sociedad, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1981, p. 144. [ Links ]

71. J. P. BLANCO CARRASCO Y M. SANTILLANA PÉREZ, "Cáceres y su partido en el siglo XVIII. Un intento de análisis demográfico comparado", p. 108, Norba, Revista de Historia 14 (1997), pp. 103-126. [ Links ]

72. I. FERNÁNDEZ MILLÁN, La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII: aspectos demográficos y sociales, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995, p. 657. [ Links ]

73. BLANCO CARRASCO, "Dinámicas familiares en...", op. cit., pp. 104-105.

74. GARCÍA GONZALEZ, La sierra de..., op. cit., pp. 218-221.

75. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 191.

76. LANZA GARCÍA, Población y familia..., op. cit., pp. 130-134.

77. HERNÁNDEZ BERMEJO, "Estructuras familiares y...", op. cit., pp. 145-147.

78. BLANCO CARRASCO, Demografía, familia y..., op. cit., pp. 301-302.

80. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 194.

81. GARCÍA GONZÁLEZ, "Introducción. De la...", op. cit., pp. 12-15.

82. HERNÁNDEZ BERMEJO, "Estructuras familiares y...", op. cit., pp. 135-136.

83. GARCÍA GONZÁLEZ, "Las estructuras familiares...", op. cit., p. 194.