Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.19 no.2 CABA dic. 2017

ARTÍCULOS

Pertinencia actual de la primera biografía de Sor Juana Inés de la Cruz*

Actual relevance of the first biography of Sor Juana Inés de la Cruz

Actual pertinência da primera biografía de Sor Juana Inés da Cruz

Guillermo Schmidhuber de la Mora**

Universidad de Guadalajara, México

*Fecha de recepción del Artículo: 26/03/2017. Fecha de Aceptación: 01/09/2017.

** Académico de la Universidad de Guadalajara, México. Dirección postal: Axayácatl 4457, Jardines del sor, Zapopan, Jalisco, 45050, México E-mail: schmidhuberg@gmail.com

D. CALLEJA, Aprobación, en SJIC, Fama y obras póstumas, Madrid, 1700, s.p.

Resumen

Estudio sobre la primera biografía de la escritora novohispana sor Juana Inés de la Cruz con información no confiable que fue publicada por el jesuita Diego Calleja (1700), es aclarada en el presente artículo con datos históricos. Referencias poco fidedignas habían sido afirmadas, tales como el origen vasco de su padre, su incorrecta fecha de nacimiento y la errónea circunstancia de su final y su muerte, etc., pero documentos localizados en 2016 por el autor del presente artículo testifican que su familia paterna partió de Las Palmas de la Gran Canaria en 1598; que la verdadera fecha natal es 1648 (no 1651), y que cuando murió no hubo epidemia urbana.

Palabras clave: Juana Inés de la Cruz; Literatura barroca; Nueva España; Canarias

Abstract

A study on the first biography of the novohispanic writer sor Juana Ines de la Cruz with unreliable data that was appointed by Jesuit Diego Calleja (1700), her fist biographer. Erroneous data was incorporated; like her father origin Basque, the incorrect date of birth and the erroneous circumstance of her final and death, etc., but documents located in 2016 testify that his father's family came from Las Palmas de Gran Canaria in 1598; her real birth date is 1648 (no 1651), and where she died there was not urban epidemic.

Keywords: Juana Inés de la Cruz; Baroque literatura; New Spain; Canarias

Resumo

Estudo sobre a primeira biografia do escritor novohispana sor Juana Inés de la Cruz com nenhuma informação confiável que foi publicada pelo jesuíta Diego Calleja (1700), é esclarecido neste artigo com dados históricos. Referências confiáveis pouco tinham sido afirmadas, tais como a origem basca de seu pai, data de nascimento incorrecta e a circunstância errada de seu final e sua morte, etc., mas documentos localizados em 2016 pelo autor deste artigo testemunhar que seu a família do pai veio de Las Palmas de Gran Canaria em 1598; a data de nascimento real é 1648 (não 1651), e quando ele morreu não havia nenhuma epidemia urbana.

Palavras chaves: Juana Inés de la Cruz; literatura baroca; Nova Espanha; Canárias

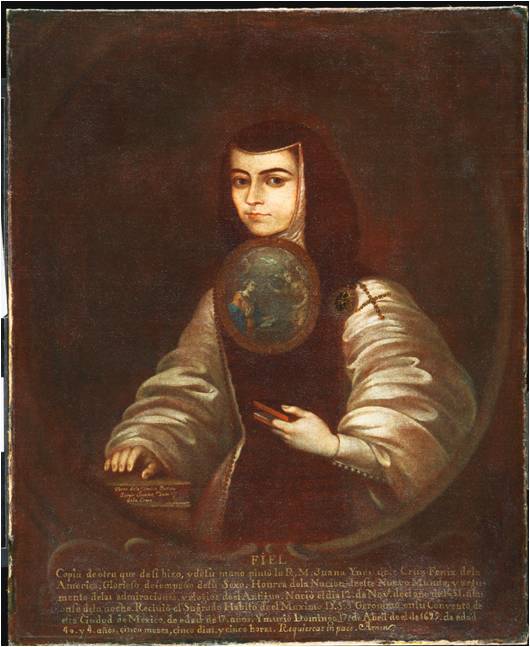

Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, de Nicolás Enríquez, activo a partir de 1729, Art Museum of Philadelphia.

Han pasado más de tres siglos desde la muerte de sor Juana Inés de la Cruz y su biografía sigue cargada de errores porque la carencia de información veraz invitó a la creación de elucubraciones que al ser repetidas parecieran que se convierten en evidencia. La principal fuente de yerros parte de la primera biografía de la monja que fue escrita por el jesuita Diego Calleja, quien nunca llegó a conocerla personalmente pero quien presumía que habían intercambiado correspondencia, aunque sor Juana nunca lo mencionó en sus escritos a pesar de que Calleja firmó la aprobación de su primer tomo príncipe (1689) y la del tercero (1700).1 En este último volumen incluyó la protobiografía de la monja con serias omisiones; a continuación se mencionan seis de ellas:

-

Haber afirmado el origen vizcaíno del padre de sor Juana cuando el Permiso de Paso a la Nueva España ―documento dado a conocer por Schmidhuber en 2016― prueba que salió como niño de Las Palmas, Canarias.2

-

Por haber afirmado que el apellido del padre de la monja era Asbaje cuando fue escrito Asuaje en todos los documentos antiguos conservados y en el texto de profesión escrito con su propia mano.3

-

El haberle otorgado un segundo nombre al padre de sor Juana ―Manuel―que nunca tuvo;

-

Equivocación tanto del día de la semana como del año del nacimiento de Juana Inés; y no dejar constancia escrita del amasiato que tuvieron sus padres porque nunca contrajeron matrimonio eclesiástico, las palabras del biógrafo son «legítima unión»;

-

No haber mencionado que la joven entró primero al convento de las carmelitas descalzas de la ciudad de México y a los tres meses salió por propia voluntad e ingresó tres meses después al convento de San Jerónimo; y

-

El haber afirmado que el deceso de la monja fue debido a una epidemia que azotó el convento cuando únicamente en el Libro de profesiones del convento de San Jerónimo quedó apuntado que en el mes de su muerte hubo dos defunciones y la de sor Juana.4

Varios de estos errores han sido desmentidos por Octavio Paz (Trampas de la fe 97-106) y por otros sorjuanistas, pero la información original se ha convertido en universal a pesar de las inexactitudes. El presente artículo pretende aclarar estas falsedades y demostrar que este protobiografía debe ser leída hodierno como texto del siglo XVII y no como historia veraz.

Diego Calleja, protobiógrafo de Sor Juana

Pocos datos biográficos de Calleja han llegado hasta nuestros días: permanecen sus libros devotos, sus obras de teatro escritas en la primera juventud y algunos datos desperdigados que conjuntamente nos presentan a un religioso que sirvió a la corte y a los colegios imperiales con diligencia y servidumbre, pero quien fue vilipendiado por varios de sus contemporáneos, como Luis de Salazar y Castro. Su interés de los asuntos de palacio consta en su publicación de libro que reúne todos los poemas y textos elegiacos escritos por miembros de la compañía de Jesús con motivo de la muerte de la reina madre de Carlos II, cuyo título es Llantos imperiales de Melpomene regia. Llora la muerte de la ínclita reina señora doña Mariana de Austria.5 Barrera y Leirado apunta en 1860 la siguiente nota biográfica: «Jesuita nacido en Castilla, hizo sus primeros estudios en Universidad de Alcalá de Henares. Concurrió a la justa poética celebrada por aquella insigne escuela en 1658, para festejar el nacimiento del príncipe don Felipe Próspero, titúlase ya en aquella fecha el licenciado».6 Por su parte el historiador jesuita Carlos Sommoervogel, en la Bibliotèque de la Compagnie de Jesus (1891), incluye la siguiente entrada:

Nació en Alcalá el 7 de noviembre de 1638, y fue admitido a la Compañía el 25 de febrero de 1663, predicó por varios años en la provincia de Toledo. También dirigió la Congregación de la Inmaculada Concepción en Madrid. En 1725 fue asignada la residencia de Navalcarnero. Durante su juventud, Calleja hizo nombre con sus dramas sagrados en español, algunos de los cuales aparecieron bajo su nombre, mientras otros fueron anónimos.7

Se puede asentar que Calleja ingresó a la Compañía de Jesús a los 25 años y que cuando escribía la biografía de sor Juana tenía 62 años. En 1725, año en que se sitúa su estancia en el convento de Navalcarnero, tendría 87 años. Se ignora la fecha de muerte y el lugar donde reposan sus restos, posiblemente en ese convento cercano de Madrid hoy destruido.

La admiración del padre Calleja por sor Juana quedó patente en su protobiografía y en las dos Aprobaciones que escribió: 1) para Inundación castálida fechada el 12 de septiembre de 1689, en el Colegio Imperial de Madrid, y 2) para Fama y obras póstumas (redactada posiblemente en diciembre de 1698, cuando son fechadas la Licencia y la otra Aprobación). Ya sabedor de la muerte de sor Juana, Calleja parece haber compuesto dos poemas: un Soneto al desengaño con que murió la Madre Juana Inés de la Cruz y una Elegía, ambas fueron incluidas sin nombre de autor en Fama y obras póstumas: «Este papel se halló sin nombre de su autor; sólo parece que se compuso a raíz de llegar a España la nueva de haber muerto la poetisa».8 El editor Juan Ignacio de Castorena y Ursúa da a entender que ambas son de Calleja, pero no existe la certeza en esa adjudicación autoral. El soneto, sea de Calleja o de Castorena, poco agrega a la fama de sor Juana. Por el contrario, la Elegía posee mayores alcances por lo acabado de algunos de sus versos; «Rama seca de sauce envejecido,/ donde colgué mi lira, ya cansada,/rotas las cuerdas y el abeto hendido».9

Con palabras entusiastas escribió Calleja su ensayo biográfico: «Llenas las dos Españas con la opinión de su admirable sabiduría», nos dice en su texto y agrega: «Refiero su vida con lisa sencillez, lejos de que el gasto de las palabras me suponga desconfiado en la inteligencia del Lector, y más, de que las ponderaciones usurpen su derecho a Poetas y Panegiristas».10 La llaneza de su estilo y la mesura de su adjetivación han sido interpretadas, erróneamente, como indicación de una innegable confiabilidad en las indagaciones que el biógrafo debió de llevar a cabo, así como evidencia de que cada uno de sus juicios había sido largamente meditado. Sin embargo, la realidad fue otra.

Como dramaturgo, el biógrafo Calleja escribió tres comedias, aunque en las dos primeras escondió su nombre bajo el consabido «De un autor de esta corte»: El fénix de España, San Francisco de Borja, pieza hagiográfica que fue representada en el Colegio Imperial para celebrar la canonización del santo; y San Francisco Xavier, el sol de oriente; y Hacer fineza el desaire.11 Además, escribió tres comedias en colaboración con un dramaturgo y sacerdote, Obras poéticas póstumas que escribió el maestro don Manuel de León Marchante (Madrid, 1722):

1) Jornada de Las dos estrellas de Francia;

2) Jornada de La virgen de la Salceda, y

3) Jornada de Los dos mejores hermanos, San Justo y Pastor.

Como escritor religioso, Calleja también favoreció el género ascético en su libro Talentos logrados en el buen uso de los cinco sentidos, por el padre Diego Calleja de la Compañía de Jesús, y los dedica a don Phelipe de Arco Aguero, secretario del rey nuestro señor y tesorero propietario general del Consejo de la Cámara de Castilla, editado en Madrid por Juan García Infançón, en 1700.12 Es un texto ascético sobre los supuestos peligros de todo lo sensorial.

A continuación se presentan los principales desaciertos en la biografía de sor Juana de Diego Calleja y su corrección con documentos de reciente localización por el autor del presente artículo (2016):

El verdadero origen de la familia paterna de Sor Juana

En noviembre de 2016 se publicó un libro sobre la genealogía sorjuanina, Familias paterna y materna de sor Juana Inés de la Cruz, cuyos autores son Olga Martha Peña Doria y el que escribe este artículo, quienes demuestran con documentos cómo logró el padre de Juana Inés su paso de Europa a las Indias en 1598, siendo Pedro un niño menor de diez años y el viaje lo hizo en compañía de su abuela, doña María Ramírez de Vargas (viuda porque su marido había muerto hacía veintidós años en «la Isla Española de Santo Domingo», de su madre viuda (su marido había muerte recientemente en la Nueva España), una tía soltera y un hermano menor llamado Francisco. En la protobiografía se afirmó que el lugar de nacimiento del padre de sor Juana fue en la villa de Vergara, provincia de Guipúzcoa. Las indagaciones históricas, como las de Dorothy Schons, no localizaron en esa zona documento alguno que fuera probatorio del origen ni tampoco testimonios de la permanencia de ese apellido.13

Sin embargo, el origen vizcaíno de los ancestros de la monja parecería irrebatible porque ella misma lo afirmó en sus villancicos de la Asunción (cantados en la Catedral de México en 1695), con parlamentos jocosos escritos a la manera «cortada» de la lengua vasca: Nadie el vascuence murmure/ que juras a Dios eterno,/ que aquesta es la misma lengua/ cortada de mis abuelos.14 En el estribillo cita a la Virgen de Aranzazú, advocación venerada en Oñate, Guipúzcoa: «Ay, que se va Galdunái/nerebici, guziko galdunai».15 Además, la monja dedicó su segundo tomo príncipe a Juan Orúe y Arbieto, quien había recopilado los textos sorjuaninos con el propósito de darlos a la imprenta en Sevilla en 1692. El segundo párrafo de la dedicatoria dice: «El intento no pasa de obedecer a V.m. en su entrega; porque siendo, como soy, rama de Vizcaya, y V. M. de sus nobilísimas familias de las Casas de Orúe y Arbieto, vuelvan los frutos a su tronco, y los arroyuelos de mis discursos tributen sus corrientes al mar a quien reconocen su origen: Unde exeunt flumina revertuntur».16 La buena relación de la monja con este personaje vizcaíno queda nuevamente manifiesta en la cita que el editor del tomo tercero príncipe Fama y obras póstumas, Castorena y Ursúa hace al enumerar aquellos textos sorjuaninos que permanecían sin publicarse; entre ellos iban incluidos: «Algunos de estos [papeles y cartas] discurro ser lo que ofreció en el Dedicatoria de su Segundo Tomo, impreso en Sevilla, a don Juan Orúe, del Orden de Santiago; pues este caballero me afirmó tenerlos en la Andalucía».17 Debe notarse que sor Juana se nombra perteneciente a la rama «Vizcaya» y hace alarde de la tierra de sus abuelos, pero nada menciona relativo a su padre.

| El origen canario del apellido Asuaje ya había sido apuntado por Robert Ricard (1960) y Antonio Alatorre; Paz consideró la idea como hipótesis frágil; recientemente la investigó Fredo Arias de la Canal. El descubrimiento de varios documentos ha señalado la ubicación del origen de los Asuaje en Las Palmas de Gran Canaria. A continuación se presenta la información de la genealogía paterna de sor Juana, misma que antes de noviembre de 2016 era completamente desconocida. El 8 de octubre de 1538 quedó apuntado en el Libro 2 de Bautismos del Sagrario de la catedral del obispado de Canarias el bautizo número 604: «Pedro, hijo de Damián de Azuaje [escrito con z] y de Jerónima Lezcano. Padrinos: Pedro Serón y su mujer doña Sofía y Juan Cairasco y Lázaro de Mayuelo». Aunque sin testimonio documental, la cronología señala que Pedro fue el padre de Damián de Asuaje el joven, quien con Antonia Laura Mayuelo engendró a Pedrito, niño que llegaría a ser el padre de Juana Inés. La tercera abuela Jerónima Lezcano pertenecía a una familia de Guipúzcoa, del linaje de los Oñacinos;18 cuyo solar de esta familia estuvo ubicado encabo de Armería, villa de Lezcano en Guipúzcoa (cuyo nombre tomó la familia). Su información heráldica afirma que la banda del escudo de esta familia fue ganada en el servicio del Rey Alfonso XI por Lope García de Lezcano en la invasión de Navarra en 1335. Prueba genealógica de que Juana Inés tenía raíces vascongadas. El Árbol Genealógico de sor Juana, por vía patrilineal muestra al padre de Juana Inés, sus bisabuelos fueron Rodrigo Núñez (de Tenerife) y de Beatriz Lepe; y el tatarabuelo por vía matrilineal fue Zoilo Ramírez, regidor de la Gran Canaria, y de doña Antonia Laura de Cabrera y Sosa. Entre los parientes abajo mencionados destaca la bisabuela de sor Juana, María Ramírez de Vargas, quien encabezó el viaje de Canarias a las Nueva España en 1598, y la abuela de Juana Inés, llamada Antonia Laura Mayuelo (también escrito Majuelo), cuyo apellido es de origen de Vizcaya, según lo afirma el genealogista Diego Barreiro. Para elaborar el árbol genealógico de la familia paterna de Juana Inés fue de gran utilidad el Pedimento de Hidalguía de Francisco Núñez levantada en 1573, ante el escribano Pedro Hernández Lordelo, que se conserva en los archivos privados del marqués de Acialcázar. Francisco Núñez de la Peña, vecino de Tenerife, ante Pedro Hernández Lordelo, escribano público de Tenerife. En auto del 4 de marzo, de Pedro de Valdespino, teniente del doctor Gante del Campo, gobernador y justicia mayor de las islas de Tenerife y de San Miguel de La Palma, fue amparado en su nombre a hidalguía el dicho Francisco Núñez y sus hijos. En este documento se acredita que Francisco Núñez fue hijo de Rodrigo Núñez y de Beatriz de Lepe, vecinos de Tenerife; que fue dos veces casado, la primera con Isabel Pérez, hija de Domingo Pérez y de Isabel Pérez, vecinos de Tenerife. La segunda casó con doña María Laura, hija de Zoilo Ramírez, Regidor de Gran Canaria, y de doña Antonia Laura de Cabrera y Sosa. Que del primer casamiento había tenido a Rodrigo y a Antón; y del segundo, a Laura y a Francisca. En su pedimento, Francisco Núñez dice que le interesa la dicha información para pasar a Nueva España con su mujer e hijos. Otro documento imprescindible para eslabonar esta genealogía fue el relativo a la Limpieza de sangre de fray Francisco de Azuaje. La información de estos documentos fue dada por la Genealogista Cristina López-Trejo Díaz, fundadora de Genealogías Canarias, a quien el autor del presente artículo agradece el haber compartido su sabiduría. |

A continuación se discurre el origen de la rama materna, los Ramírez Çantillana, para descubrir otra posible vertiente que relacione a la monja con Vizcaya. La información para elaborar el árbol genealógico materno de sor Juana está incluida en un documento de 85 folios de Filiación referente a los Cornejo Ramírez, primos de Juana Inés, que son probatorios de ser cristianos viejos y con limpieza de sangre; el peticionario fue Christóbal Joseph Gómez Cornejo con fecha del 10 de junio de 1758, en Jalostotitlán, Nueva Galicia. La petición fue concedida y se preparó la copia notarial de varios documentos de la familia de Joseph Cornejo Ramírez que establecían la genealogía de sus progenitores para así lograr él mismo matrimoniarse. El documento copiado llevó la fecha 20 de noviembre de 1676, y varios testigos afirmaron que don Diego Ramírez y doña Inés de Brenes vivieron en Sanlúcar de Barrameda, en el pozo de Marquillos, frente a la desembocadura del Guadalquivir en el Mediterráneo. Su hijo, Pedro Ramírez Çantillana, junto con Beatriz Ramírez Rendón, fue la pareja que pasó a la Nueva España para establecerse en la región de Chalco. Ante notario se firmó la Carta de Dote el 22 de abril de 1604; fecha que no puede ser lejana de su boda en la ciudad de México.

Queda así confirmado que el origen de la rama materna de Juana Inés es Andalucía; además, el apellido de la segunda abuela, Brenes, bien pudiera provenir de la villa andaluza de Brenes.

Por vía de Pedro de Asuaje pasó la sangre vizcaína y la canaria a sus hijas. La tradición familiar fue trasmitida por el padre, pero también por el tío Francisco ―el otro niño del viaje a la Nueva España―, quien llegó a ser fraile dominico, orden mendicante que tenía un monasterio en la región de Chalco y de quienes rentaba la familia Ramírez Çantillana las haciendas de Nepantla y Panoayán.19

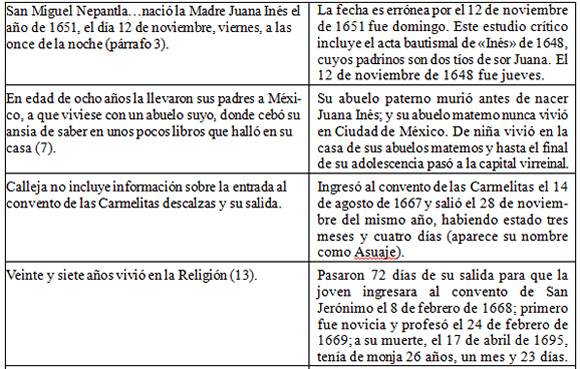

Falsa información sobre el nacimiento de Juana Inés

Diego Calleja informó que su día de nacimiento era el viernes 12 de noviembre de 1651, y que la monja vivió «cuarenta y cuatro años, cinco meses, cinco días y cinco horas», cuando en la realidad ese día fue viernes y el conteo debería sumar 43 años. No menciona la ilegitimidad de sor Juana Inés sino afirma la «legítima unión» a pesar de que doña Isabel afirma en su testamento que «Declaro que yo he sido mujer de estado soltera y he tenido por mis hijos naturales […]».20 Al no contar con documentos confiables, los estudiosos de sor Juana Inés han tenido dificultad para ponerse de acuerdo sobre cuál de las dos fechas es la verdadera: Octavio Paz, Antonio Alatorre y otros, se inclinaron por 1648; y Georgina Sabat-Rivers, Alejandro Soriano Vallès y otros por 1651. Al no haber información fehaciente, anteriormente ambas fechas podían ser aceptadas; pero ahora ya no, únicamente 1648.

La Fe de bautismo de «Inés» descubierta por Guillermo Ramírez España y Alfredo G. Salceda, en 1948,21 sirvió de fundamento a estos investigadores para proponer la fecha de nacimiento de Juana Inés en 1648, ya que este documento probaba la existencia de una niña y no se localizaron documentos similares en 1651 (En la secuencia de fechas de los archivos no hay sospechas de posibles faltantes en Chimalhuacán).

Los hallazgos documentales presentados en Familias paterna y materna de Sor Juana Inés de la Cruz incluyen el hallazgo de dos partidas de bautismo que pertenecen a dos de las hermanas completas de Juana Inés, con información que echa por tierra la posibilidad de que Juana Inés naciera en 1651, porque su hermana María fue bautizada el 23 de julio de 1651 y otra hermana Isabel siete meses más tarde, el 11 de febrero de 1652. La fecha del bautismo de «María, hija de la Iglesia» (23 de julio de 1651) coincide con el año propuesto por Calleja para el nacimiento de Juana Inés. Además, un semestre después (11 de febrero de 1652) se bautizaba a una niña «Isabel», quien acaso murió al nacer por aparecer el nombre de la madre como madrina y no haber otro registro histórico de ella. De esa generación, únicamente doña Isabel podía tener hijos ilegítimos, porque sus hermanas estaban casadas eclesiásticamente.22

Otro dato que confirma el año de 1648 es apuntado por Vallejo de Villa al referirse al comentario del marqués de Mancera que Calleja recordaba haber escuchado dos veces de labios del exvirrey: «Tenía Juana Inés no más de diez y siete años» cuando amenizó una la tertulia virreinal en que salió avante con respuestas a las preguntas de cuarenta ingenios o tertulios. Si se acepta el nacimiento de Juana Inés en 1651+diecisiete años=1668, periodo cuando la doncella ya había entrado al convento Carmelita y salido el 18 de noviembre de 1667, y tras un periodo de tres meses se disponía a ingresar al Convento de San Jerónimo. En cambio, si la fecha de nacimiento fue 1648+diecisiete años=1665, fecha que resulta corta para los hechos vividos.23

En conclusión, la fecha propuesta por Calleja para el nacimiento de Juana Inés en 1651, el vientre de doña Isabel estaba ocupado por otra hija, imposible que fuera Juana Inés. Estos datos certifican que el año del nacimiento de la monja de San Jerónimo es 1648. Importante es notar que los ministros del sacramento de las tres niñas fueron frailes dominicos, compañeros de vida conventual de fray Francisco de Asuaje,hermano del padre de Juana Inés, residente en la Parroquia de Chimalhuacán Chalco, México. El nombre de Inés era parte de la tradición familiar, inició con Inés de Brenes, quien estaba casada con Diego Ramírez y quienes murieron en Sanlúcar de Barrameda, Andalucía; su hijo Pedro Ramírez y su esposa Beatriz Ramírez Rendón tuvieron una hija Inés, quien casó con Alonso Cornejo. En la siguiente generación, doña Isabel tuvo a «[Juana] Inés, hija de la iglesia» con don Pedro de Asuaje; y de su segundo amasiato con Diego Ruiz Lozano, nació otra Inés, quien casó con José Miguel de Torres. En la siguiente generación ya no hubo nadie más con este nombre. Cabe puntualizar que de los hermanos y hermanas de doña Isabel, todos habían realizado un matrimonio canónico, por lo que la madre de Juana Inés era la única que podía tener hijos naturales al no estar eclesiásticamente casada.

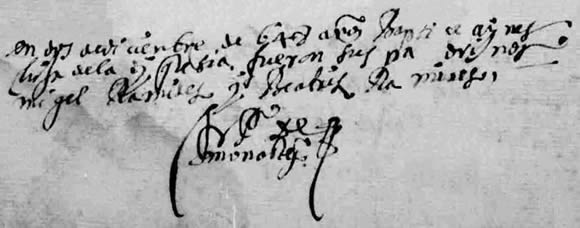

Fe de Bautismo de «Inés, Hija De La Iglesia», con fecha 2 de diciembre de 1648; está localizada en la Parroquia San Vicente Ferrer de Chimalhuacán Chalco, México: cuya Iglesia fue erigida en 1559 y cuya pila bautismal ostenta la fecha 1542 (Caja número 1, en la foja 16 vuelta, del libro número 3 bautismos.).

En dos de diciembre de seiscientos cuarenta y ocho años bauticé a Inés, hija de la iglesia. Fueron sus padrinos Miguel Ramírez y Beatriz Ramírez. (Firmado). Fray Pedro de Monasterio. [Miguel y Beatriz Ramírez eran hermanos de Isabel, la madre de la niña. Este documento sin imagen digital fue dado a conocer por Ramírez España y Salceda en 1952.]

Fe de bautismo de «María, Hija De La Iglesia» (Hermana de Juana Inés)

Parroquia de Chimalhuacán Chalco, México (Volumen sin número (inicia en 1616), folio no identificado), 23 de julio de 1651.

En veintitrés de julio de mil seiscientos cincuenta y un años bauticé a María, hija de la iglesia. Fueron sus padrinos Juan Ramírez. (Firmado). Fray Diego de Ruera. Al margen: española. [Juan Ramírez fue hermano de Isabel, la madre de Juana Inés.]

Las dos actas están escritas a poca distancia y ambas llevan el epíteto de «hija de la Iglesia» y los padrinos pertenecen a los Ramírez Çantillana Para constatar la validez de estas fechas se apunta que solamente doña Isabel, la madre, pudo tener «hijas de la Iglesia», al guardar un amasiato con don Pedro, porque sus hermanos y hermanas estaban casados eclesiásticamente.

Por sor Juana Inés sabemos que tuvo una hermana mayor a quien cita en la Respuesta a sor Filotea de la Cruz cuando quiere probar su deseo extraordinario para estudiar:

Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los tres años de mi edad cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman Amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura; y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble; pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia; y supe leer en tan breve tiempo, que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto; y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó (Dios la guarde), y puede testificarlo.24

De Josefa tenemos información abundante, también de sus hijos; sin embargo, su fe de bautismo no fue localizada en Chimalhuacán.25

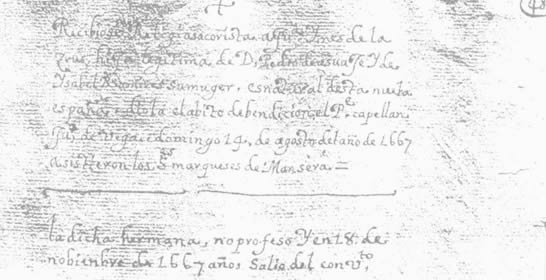

Estancia de Juana Inés en el convento de Las Carmelitas (1688)

Diego Calleja no menciona el ingreso de Juana Inés en el convento de Santa Teresa la Antigua, de la Orden de las Carmelitas Descalzas de ciudad de México, cuando tenía la edad de 18 años, ocho meses y 12 días. En el Libro de las profesiones de religiosas del monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de la ciudad de México que se fundó en ella el año de 1616 se conserva el registro del ingreso de la postulante Juana Ynés de la Cruz y de su abandono del convento a los tres meses y cuatro días:

Recibióse para religiosa corista a Juana Inés de la Cruz, hija legítima de D. Pedro de Asuaje [escrito Asuaje] y de Isabel Ramírez, su mujer. Es natural de esta Nueva España. Dióla el hábito de bendición, el padre capellán D. Juan de Vega, domingo 14 de agosto de 1667; asistieron los señores Marqueses de Mancera. La dicha hermana no profesó, y en 18 de noviembre de 1667 años salió del convento. Libro de las profesiones, Convento de Santa Teresa La Antigua, ciudad de México.

La presencia del Virrey y su señora esposa en el día de la entrada al convento hizo de este evento privado, uno público. Fácil no debió ser la salida de la joven a tan corto tiempo. Anteriormente se había afirmado que pasaron un año tres meses y cinco días para que Juana Inés profundizara en su deliberación y tomara la decisión definitiva de permanecer en el mundo o de entrar en otro convento; sin embargo, con la información contenida en el documento notarial Memorial y licencia para llevar a cabo el orden del hábito de bendición, dado a conocer por Alejandro Soriano, fija el ingreso de Juana Inés al convento el miércoles 8 de febrero de 1668,26 por lo que queda probado documentalmente que la doncella vivió secularizada únicamente un total de 83 días, es decir, un periodo menor a tres meses. En esta nueva determinación, Juana Inés no contó con la compañía del Virrey Mancera ni la de su esposa, acaso porque al salir del claustro ya no regresó a vivir en la corte virreinal; más viable parece que volvió a alojarse en la casa de sus tíos maternos, María Ramírez y Juan de Mata, quienes anteriormente habían dado cabida en su casa a la niña en ciudad de México. Antes ya la doncella había ya publicado dos sonetos, que fueron descubiertos por Schons: «Suspende, cantor Cisne, el dulce acento», publicado en 1668 bajo el nombre de Doña Juana Inés de Asuage y que fue escrito antes de la fecha de la consagración de la catedral de México, el 22 de diciembre de 1667; y el soneto «¿Qué importa al Pastor Sacro…?» que fue publicado en 1667. Sor Juana permaneció veintisiete años y 68 días en el convento de San Jerónimo (incluyendo un año de noviciado); casi diez años menos que la duración promedio de permanencia en este claustro, según lo comprueba el Estudio Estadístico del Libro de Profesiones, que apunta una permanencia promedio de 330 monjas en este convento de 36.85 años, perteneciendo sor Juana al 25% de monjas que murió más joven.27

Folio de Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento de San Jerónimo

El Libro de profesiones y elecciones de prioras y vicarias del convento de San Gerónimo es un gran tomo que registra las profesiones y los nombres de la prioras de 1586 a 1713; consta de 214 folios y 23 páginas de índice, sus dimensiones son 33.6 x 23 cm. En el folio en donde se asienta la profesión número 251, hay tres textos autógrafos de sor Juana y dos firmas. Actualmente está conservado en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin, EUA (edición facsímil de Schmidhuber 2014). Este documento tan personal de la monja no pudo ser conocido por su protobiógrafo ni la información incluida que es de gran pertinencia, al nombrar a su padre y su madre, y afirmar que fue hija legítima. Cuando renovó sus votos al cumplir veinticinco años de vida enclaustrada, firmó un segundo documento con su sangre. La escritora debió pincharse el dedo índice izquierdo y mojar la pluma en sangre y en tinta; queda patente la inexperiencia de la tarea por las tres gotas de tintasangre dejadas caer sobre el folio y un intento de secado transversal que manchó el líquido de arriba abajo, como puede comprobarse en el folio hasta el día de hoy. Ninguna otra monja de las 330 que dejaron escritas su profesión en el Libro firmó con su sangre. La razón de firmar de manera cruenta fue mencionada en el texto: «Ojalá y toda se derramara en defensa de esta verdad, por su amor y de su Hijo» (Libro de profesiones 199). En la Protesta de fe y renovación de votos publicada en 1695 por el arzobispo Aguiar y Seijas y que no fue integrada en los tres volúmenes antiguos ―dada a conocer por primera vez por el autor de este artículo―, la monja afirma: Quiero y protesto vivir y morir en esta fe y creencia, y que se entienda que no es mi voluntad hacer, decir, ni creer cosa en contra de esta verdad, por lo cual estoy pronta a dar mil vidas que tuviera y a derramar toda la sangre que hay en mis venas, y así como escribo con ella estos renglones, así deseo que toda se derrame, confesando la santa fe que profeso, creyendo con el corazón y confesando con la boca esta verdad a todo trance y riesgo (Schmidhuber 112). A continuación se presenta el folio de la profesión y renovación de sor Juana en el Libro de Profesiones:

Año de 1669 [Al margen… Juana Ynés de la Cruz. 251.]

Yo sor Juana Ynés de la Cruz hija legítima de don Pedro de Asuaje Vargas Machuca y de Ysabel Ramírez por el amor y servicio de Dios nuestro señor y de nuestra señora la Virgen María y del glorioso nuestro padre San Jerónimo y de la bienaventurada nuestra madre Santa Paula hago voto y prometo a Dios nuestro señor y a vuestra merced el señor Doctor don Antonio de Cárdenas y Salazar canónigo de esta catedral juez provisor de este arzobispado en cuyas manos hago profesión en nombre del Ilustrísimo y Reverendísimo señor don Fray Payo de Ribera obispo de Guatemala electo arzobispo de México y su gobernador y de sus sucesores de vivir y morir todo el tiempo y espacio de mi vida en obediencia pobreza sin cosa propia en castidad y perpetua clausura sola regla de nuestro padre San Agustín y constituciones a nuestra orden y casa concedidas en fe de lo cual lo firmo de mi nombre hoy a 24 de febrero del año de 1669.

María de San Miguel, Priora Juana Ynés de la Cruz

Dios me haga santa.

[Murió a diecisiete de abril del año de 1695 la madre Juana Ynés de la Cruz.]

[En el año de 1670 no hubo profesión ninguna.]

Yo Juana Ynés de la Cruz religiosa profesa de este convento no solo ratifico mi profesión y vuelvo a reiterar mis votos sino que de nuevo hago voto de creer y defender que mi Santa virgen María fue concebida si mancha de pecado original en el primer instante de su ser en virtud de la madre de Cristo y hago voto de creer cualquier principio suyo como no se oponga a la santa fe en fe de lo cual lo firmo en 8 de febrero de 1694 con mi sangre.

Juana Ynés de la Cruz.

Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte mes y año, suplico por amor de Dios y de su purísima Madre a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo adelante fueren me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido. A todos pido perdón por el amor de Dios y de su madre. Yo la peor del mundo.

Juana Ynés de la Cruz.

Final y muerte de Sor Juana

Diego de Calleja no hace mención de informantes cuando refiere los últimos años de la monja jerónima ni a su temprana y nada bien documentada muerte:

En la ferviente intimidad con Dios, tan deseable para esperar la muerte, quien no la teme como fin de la vida, sino como principio de la eternidad, pasó la madre Juana sus dos últimos años, y llegó al fin el de noventa y cinco, muy fértil para el cielo, que del convento de San Jerónimo de la ciudad de México encerró gran cosecha de purísimas almas: una fue, como aún sin el deseo, lo puede esperar la razón piadosa, la de la madre Juana Inés, que como la esposa de los Cantares en la cercanía de otras flores, enfermó caritativa. Entró en el convento una epidemia tan pestilencial, que de diez religiosas que enfermasen, apenas convalecía una […]28

Estadística falsa. En el Libro de las profesiones y elecciones de prioras y vicarias del convento de San Jerónimo se conservan anotaciones de las profesiones de monja del Convento de San Jerónimo de 1586 y a 1713; así como la fecha de las defunciones.29 En el mes de abril de 1695 únicamente se anotaron las siguientes defunciones:

1 de abril: María Josefa de San Juan (había profesado en 26 de julio de 1677;

17 de abril: Sor Juana Inés de la Cruz (había profesado el 24 de febrero de 1669), y

30 de abril: María Teresa de la Purificación (había profesado el 7 de julio de 1684).

En todo ese año de 1695 se registra la muerte de siete monjas. Por otro lado, en el Diario de Antonio de Robles se anota: «Domingo 17, murió a las tres de la mañana en el convento de San Jerónimo la madre Juana Inés de la Cruz, insigne mujer en todas facultades y admirable poeta; de una peste han muerto hasta seis religiosas».30 Así que la afirmación de una «epidemia tan pestilencial»―como fue apuntada por Calleja― es exagerada ya que de las 86 monjas que había en ese año, sólo tres murieron como lo prueba el Libro de Profesiones y la primera más de dos semanas antes que sor Juana (31s).31

Concluimos que la descripción de la pluma casi hagiográfica de Calleja de la muerte de la monja, como era costumbre en el siglo XVII, no puede ser leída ni menos citada de la misma manera en el siglo XXI:

Recibió muy a punto los sacramentos con su celo catolicísimo y en el de la eucaristía mostró confianza de gran ternura, despidiéndose de su Esposo a más ver y presto. El rigor de la enfermedad que bastó a quitarla la vida, no la pudo causar la turbación más leve en el entendimiento, y como fiel amigo, la hizo compañía hasta los últimos suspiros, que recibida la extremaunción, arrojaba ya fríos y tardos, menos en las jaculatorias a Cristo y su bendita Madre, que no los apartaba ni de su mano, ni de su boca. Mostró, al fin, cuan sobre aviso estaba en todo, respondiendo muy a su propósito y con puntualidad a las oraciones de la recomendación del alma, que fenecida, restituyó la suya, no sólo con serena conformidad, pero con vivas señales de deseo, en las manos de su Criador. (s.d.)

Los informantes de la protobiografía de Calleja

No fue Calleja el primer biógrafo de sor Juana. El editor de su tercer tomo, Castorena y Ursúa, menciona que él mismo había escrito una biografía con anterioridad para ser incluida en la publicación del Tercer Tomo (1700), dicha biografía fue destruida al conocer aquélla escrita por el padre Calleja como parte de su Aprobación; el editor así lo informa: «Omití encomendar a la estampa, rasgando la que tuve escrita, por prevenirle la fortuna a la Poetisa (hasta en esto feliz) más docta respiración en la segunda censura, que con lacónica profundidad, con mucha madurez en lo preceptivo y grave concisión en lo histórico, engaza elogio y autoridad».32 Consideramos una pérdida irreparable el no tener hoy esa primera aproximación biográfica porque hubiera servido para cotejar la información de Calleja y, lo que sería valiosísimo, un documento para comprender la personalidad de sor Juana desde la perspectiva de un intelectual que la había tratado en convivencia cercana; además la importancia de Castorena crece cuando se recuerda que fue el editor de La Gaceta de México, con fecha de 1º de enero de 1722, que al contar con periodicidad y formato idóneo, es considerado el primer periódico de América.

Para escribir su biografía, Calleja contó con las cartas enviadas por sor Juana y, sobretodo, con noticias que escuchó de viajeros provenientes de América. ¿Quiénes fueron estos informantes de Calleja? Él mismo cita el nombre de algunos. Por ejemplo, al comentar la primera composición conocida de sor Juana (hoy perdida), Loa al Santísimo Sacramento, Calleja apunta: «Testigo es el muy R.P.M. Fr. Francisco Muñiz, dominicano, vicario entonces del pueblo de Mecameca [sic.], que está cuatro leguas de la casería en que nació la madre Juana Inés». Podemos inferir que Calleja conoció varios pormenores sobre la infancia de sor Juana de boca del padre Muñiz, quien conoció a la niña cuando era vicario de Amecameca. El aprendizaje del latín de sor Juana es referido por Calleja no únicamente con la anécdota, sino también con el nombre del informante: «Solas veinte lecciones de la Lengua Latina, testifica el bachiller Martín de Olivas, que la[s] dio».33 El marqués de Mancera, amigo y protector de la Juana Inés adolescente, quien fuera virrey de 1664 a 1673, es citado como informante por Calleja:

Aquí referiré con certitud no disputable (tanta fe se debe al testigo) un suceso que sin igual apoyo le callara, o por no asospecharme de apasionado crédulo, o por limpiar de dudas lo que he dicho y me resta. El señor marqués de Mancera, que hoy vive, y viva muchos años, que frase es de favorecido, me ha contado dos veces que estando con no vulgar admiración quiso desengañarse de una vez y saber si era sabiduría tan admirable o infusa o adquirida o artificio, o no natural, y juntó un día en su palacio cuantos hombres profesaban letras en la Universidad y ciudad de México; el número de todos llegaría a cuarenta.34

Podemos inferir que Calleja comentó personalmente éste y otros sucesos de la vida de sor Juana, con aquéllos que la conocieron adolescente y con quienes convivieron con ella en el palacio virreinal.

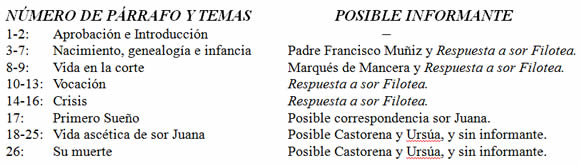

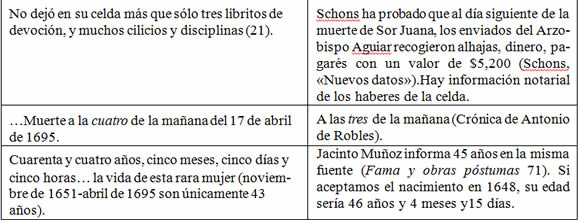

La Aprobación del padre Calleja consta de 26 párrafos que guardan la siguiente distribución temática:

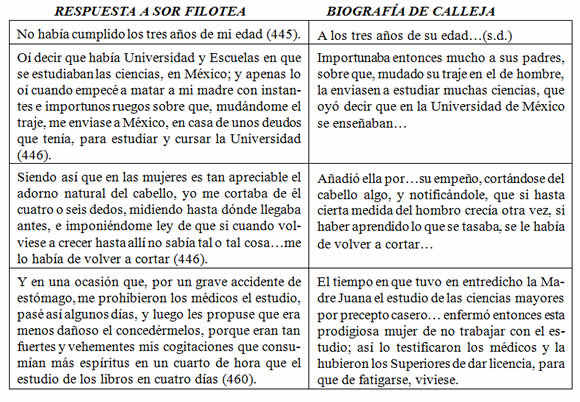

El mayor número de párrafos es dedicado a la vida ascética de los últimos años de la vida de la monja, tema del que carecía información Calleja, salvo acaso comentarios de Castorena o de algún otro jesuita. Calleja afirma la avenencia del confesor Antonio Núñez de Miranda con la monja, pero nunca puntualiza sobre la ruptura de la relación de consejería espiritual con la Carta de Monterrey 35 que bien sabemos permitió a la autora gozar del único período de libertad que tuvo en su vida para dedicarse a una mayor actividad intelectual. Para comprobar que Diego Calleja utilizó la Respuesta a sor Filotea en demasía en la redacción de la biografía sorjuanina hay que comparar algunos de los párrafos de ambos textos para evidenciar las abundantes coincidencias:

El padre Calleja careció de un mayor número de informantes y de documentos que le permitieran multiplicar las fuentes de información y, así, corroborar las opiniones; al estar desprovisto de la información necesaria, llegó a cometer desaciertos. Como ejemplo vayan los siguientes siete errores y las correcciones correspondientes:

Luis de Salazar y Castro escribió un libelo titulado: El Zurriago contra varias obras de cierto padre de la compañía de Jesús, en contienda con el padre Diego Calleja.37 Obviamenteel escrito difamatorio no llevaba el nombre del autor, pero hay informaciones coincidentes que señalan a Salazar y Castro como tal.38 La palabra zurriago proviene del árabe y significa azote. Su autor la escogió como título de un texto escrito en prosa a imitación de los Sueños, de Francisco de Quevedo y Villegas. No podemos dejar de reconocer que un intelectual de la talla de Salazar y Castro se haya tomado el tiempo para crear esta caricatura literaria, es prueba de lo mucho que había sido herido por Calleja. Dos veces es mencionada sor Juana Inés de la Cruz en El Zurriago. La primera en relación con la publicación de los dos primeros tomos de sus obras completas, y la segunda en cuanto a la relación epistolar del padre Calleja con la monja jerónima:

¿No basta que te confieses enamorado al cabo de los años mil, sino que estando tú en Madrid y el objeto en México, después de decir al mundo que la requebraste en tus cartas, hagas mérito de que tus desvaríos no pases más adelante con la palabrilla: «Y esto se quede aquí¼?» ¿Qué querías acaso, Garcilaso de responsos, que tu deseo tomase cuerpo y llegase abultada tu voluntad desde la Villa de Madrid hasta la ciudad de México? ¿Qué conduce a la honra de aquella observantísima religiosa, el que oyese un poema tuyo, (como dices, aun cuando le tuvieras) y que te alabase? Si lo hizo, sería por urbanidad de su buen genio, no por merecimiento de tu obra. ¿De qué sirve a su fama, que la escribiesen te habías muerto, y a que ella lo apurase a la costa de dirigirte una carta? ¿Qué gloria alcanzará en el otro mundo con que tú la andes infamando en éste, diciendo: que la requebrabas, que te respondía, y que la ciencia es del pecho que esto lo ignore el labio?39

La personalidad del padre Calleja presenta facetas cambiantes según el ángulo desde donde se le examine y la fuente informante que se cite. Existe una gran disparidad entre la imagen del docto y discreto sacerdote que devota y generosamente escribe una biografía de una monja para enriquecer su Aprobación. ¿Quién sería realmente este jesuita? Podemos concluir que fue un poeta menor que imitó a grandes poetas, incluyendo a sor Juana; un sedicente dramaturgo que pronto se alejó de las tablas y de los escenarios palaciegos; un maestro de jóvenes nobles en un colegio imperial; un intelectual que supo ser amigo epistolar cruzando cartas a través de la distancia trasatlántica, mientras que no supo ser amigo en la cercanía del Madrid (como no lo fue de Salazar y Castro); un jesuita que escribió libros de ascética, pero que también supo de celos y de altercados en el mundillo literario. En una palabra, un autor que ha pasado a la historia no por su obra personal, sino por haber escrito sobre otros, como la reina Mariana de Austria y, especialmente, sor Juana. Hasta en las alabanzas que recibe sor Juana podemos encontrar reservas; sus elogios van dirigidos a la creación poética y a la enorme inteligencia de la autora, pero no encuentra reparos en alabar su belleza mientras testifica el ascetismo del final de la vida de la monja. Nunca se permite como el dramaturgo que era, una palabra de elogio a las obras dramáticas de sor Juana, a pesar de que suman el número de treinta y uno.40 Si la correspondencia de sor Juana con Calleja fue tan importante, ¿por qué no incluye esas cartas o al menos algunos párrafos en Fama y obras póstumas, junto a la mayor de las cartas de la monja: la Respuesta a sor Filotea? Calleja no escribió una biografía que deba ser leída sin el conocimiento de las formas y costumbre del siglo XVII. Al citar esa biografía habrá que incluir restricciones.

Hoy la imagen de sor Juana permanece alterada por la fabulación iniciada y ampliamente citada de la protobiografía de Calleja y la carencia de documentos con información fidedigna: 1) Por siglos se ignoró el verdadero origen de la familia paterna (hay documentos probatorios canario) y su filiación natural; 2) Al haberle recortado casi tres años a su primera infancia, la niña aparece como genio con demasiado arrestos; 3) La supuesta intensificación final de su vida ascética fue leída por la crítica de orientación liberal―Amado Nervo, Ermilo Abreu Gómez, Octavio Paz― como si fuera un acoso armado por la triada de poder constituida por el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz (Sor Filotea) y su confesor Antonio Núñez de Miranda, de los tres el más atacado por Paz fue don Manuel, de quien afirma que no contestó la Respuesta a sor Filotea, cuando sí lo hizo (502); 4) La monja no murió como mártir porque no hubo una epidemia «tan pestilencial».

La lectura incauta de la protobiografía ha contribuido por siglos a la imaginación de algunos críticos, como por ejemplo Fernando Benítez, en su libro Los demonios en el convento, sexo y religión en la Nueva España, cita información equívoca de Calleja: Su madre era la amante del capitán vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje.41 Tres afirmaciones falsas en una línea: no era capitán, no era vizcaíno y no se llamaba Manuel. Una nueva biografía de sor Juana ha de escribirse para integrar la información fidedigna y documental que se ha descubierto en el siglo XXI. La biografía publicada en 1982 por Octavio Paz, Las trampas de la Fe, hoy debiera ser leída con cautela al no haber contado cuando la redactaba este excepcional autor con documentación probatoria de algunas de sus opiniones; en consecuencia, algunas de sus aseveraciones hoy resultan no veraces.

1 G. SCHMIDHUBER y O. M. PEÑA DORIA, Familias paterna y materna de Sor Juana Inés de la Cruz, Hallazgo documental, México: Centro de Estudios de Historia de México CARSO Carlos Slim, 2016, p. 21. [ Links ]

4El título completo es Llantos imperiales de Melpomene regia. Llora la muerte de la ínclita reina señora doña Mariana de Austria... por las voces y por las plumas de los padres de la Compañía de Jesús y las refiere don Jorge de Pinto, Clérigo [seudónimo], presbítero natural de Madrid. Madrid: A. de Zagra, 1696 y dedica al rey nuestro señor don Carlos II. La autoría de esta antología ha sido siempre adjudicada a Calleja.

5 C. A. DE LA BARRERA Y LEIRADO, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español, Madrid: Rivadeneyra, 1860, p. 59. [ Links ]

6 C. SOMMOERVOGEL, Bibliotèque de la Compagnie de Jesus, Brussels and Paris, 1891, p. 559-61. [ Links ]

7 Sor Juana Inés de la Cruz (en adelante SJIC), 1700, p. 73.

8 SJIC, Fama y obras póstumas, Madrid, 1700, p. 73. [ Links ]

10 El fénix de España, San Francisco de Borja, pieza hagiográfica que fue representada en el Colegio imperial para celebrar la canonización del santo, en la tarde del 11 de agosto de 1671. Una segunda obra es San Francisco Xavier, el sol de oriente, de la cual existe un fragmento en la biblioteca de la Hispanic Society (B2723). Y en tercer lugar, Hacer fineza el desaire, comedia que fue antologada en Escogidas XXIII, colección fechada en 1665 en Madrid.

11Un ejemplar de este raro libro se localiza en la biblioteca de la Universidad de Salamanca (información dada por Georgina Sabat-Rivers) y otro en la Hispanic Society de New York.

12 D. SCHONS, «Some obscure points in the life of Sor Juana Inés de la Cruz», Modern Philology 24 (1926-27): 149-51. [ Links ] Y SCHONS, «Algunos parientes de Sor Juana», Contemporáneos febrero 1929, México, Reimpreso en Prolija Memoria, Estudios de cultura virreinal, vol. II, 1-2 (2006): 149-153. [ Links ] Otra opinión conocedora es la de Antonio Alatorre, quien no creía que Pedro de Asuaje fuera vizcaíno, ver A. ALATORRE, «Para leer la Fama y obras póstumas de Sor Juana Inés de la Cruz», NRFH 29, no, 2, 1987, p. 476. [ Links ]

13 SJIC, Obras completas, vols. 2, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 99, línea 20-4. [ Links ]

14 SJIC, Obras completas, vol. 2, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 98, línea 121-2. [ Links ]

15 Ibidem, vol. 4, p. 411. Cita del Ecclesiastés I, 14-17: «Omnia flumina intrant in mare,/ El mare non redundat;/ Ad locum unde exeunt flumina/ Revertuntur ut iterum fluant». Traducción: Todos los ríos van al mar, / pero el mar no se llena. / Al lugar adonde los ríos corren, / allí vuelven a correr.

16 J. I. CASTORENA Y URSÚA, «Prólogo a quien leyere», en sor SJIC, Fama y obras póstumas, Madrid. 1700, p. 87. [ Links ] El listado de Castorena incluye entre las obras no publicadas la comedia La segunda Celestina, que dejó sin terminar Agustín de Salazar y Torres y «perficionó con graciosa propiedad» sor Juana; la comedia permaneció perdida hasta que fue descubierta en 1990 por el autor del presente artículo y publicada por Octavio Paz en México, Editorial Vuelta, 1990. Ver SJIC, La segunda Celestina, México, Editorial Vuelta, 1990, [ Links ] Con prólogo de Octavio Paz, estudio introductorio de G, Schmidhuber y edición de Olga Martha Peña Doria.

17 Familia Lezcano según el padre Morote. Ver: http://www.blasonari.net/apellido.php?id=278. [ Links ]

18 Alonso López de Haro, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España. Volumen 2, libro 6º, cap. 5º, Madrid, Luis Sánchez, 1622, p. 61. [ Links ]

19 Pedimento de hidalguía de Francisco Núñez levantada en 1573, ante el escribano Pedro Hernández Lordelo, que se conserva en los archivos privados del marqués de Acialcázar. Francisco Núñez de la Peña, vecino de Tenerife, ante Pedro Hernández Lordelo, escribano público de Tenerife. En auto de 4 de marzo, de Pedro de Valdespino, teniente del doctor Gante del Campo, gobernador y justicia mayor de las islas de Tenerife y de San Miguel de La Palma, fue amparado en su nombre a hidalguía el dicho Francisco Núñez y sus hijos. En este documento se acredita que Francisco Núñez fue hijo de Rodrigo Núñez y de Beatriz de Lepe, vecinos de Tenerife; que fue dos veces casado, la primera con Isabel Pérez, hija de Domingo Pérez y de Isabel Pérez, vecinos de Tenerife. La segunda casó con doña María Laura, hija de Zoilo Ramírez, Regidor de Gran Canaria, y de doña Laura [de Cabrera y Sosa]. Que del primer casamiento había tenido a Rodrigo y a Antón; y del segundo, a Laura y a Francisca. En su pedimento, Francisco Núñez dice que le interesa la dicha información para pasar a Nueva España con su mujer e hijos. Otro documento imprescindible para eslabonar esta genealogía fue el relativo a la Limpieza de sangre de fray Francisco de Azuaje.

20 SCHMIDHUBER y PEÑA DORIA 2016: 41-7.

21 G. RAMÍREZ ESPAÑA, La familia de Sor Juana Inés de la Cruz, Documentos inéditos. Prólogo de Alfonso Méndez Plancarte, México: Imprenta Universitaria, 1947, p. 17. [ Links ]

23 A. SORIANO VALLÈS, Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, México, Editorial Garabatos, 2010. [ Links ] Este crítico ha querido demostrar que 1651 es la fecha verdadera apoyándose en la edad que confiesa María Josefa, la hermana completa de Juana Inés, y cita a su vez a Augusto Vallejo, quien argumenta que Josefa María afirmó tener 44 años, como quedó escrito en la partida de matrimonio de la hija de ésta, María Damiana de Villena (30 de septiembre de 1693), por lo que esta hermana de sor Juana Inés debió nacer en 1649 (Soriano 2010: 53). Nunca se ha de aceptar la edad proferida oralmente y sin validez oficial.

24 A. VALLEJO VILLA, «El acta de bautizo de Inés, hija de la Iglesia de la parroquia de San Vicente Ferrer de Chimalhuacán», en Aproximaciones de Sor Juana, Edición Sandra Lorenzano, México, Universidad Claustro de Sor Juana/Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 281. [ Links ]

25 SJIC, Obras completas vol. 4: 445.

26 VALLEJO 2005, p. 385; SORIANO 2010, p. 53. Vallejo ha pretendido calcular el año de nacimiento de Josefa, la hermana de la monja, con la información dada por ella misma en el acta matrimonial de su hija María Damiana de Villena el 30 de septiembre de 1693, en donde afirma tener cuarenta y cuatro años. Al restar esta edad de la fecha del matrimonio se alcanza el año de 1649).Sin embargo, no es confiable la información de la edad de una dama dada por ella libre y públicamente en la boda de una hija. Si se acepta 45 de edad, ella nacería a inicios de 1647 (acaso el 19 de marzo) y aún estaría esa fecha a un año y ocho meses para el nacimiento de Juana Inés el 12 de noviembre de 1648. La biografía de Josefa informa que había contraído nupcias con José Sánchez de Paredes, pero sabemos que fue abandonada (persiste un documento oficial que lo afirma), para luego pasar a ser protegida por el rico Francisco de Villena, con quien procreó cuatro hijos que llevaron el apellido de su padre a pesar de haber sido naturales.

27 SORIANO VALLÈS dio a conocer este documente en su libro Sor Juana Inés de la Cruz doncella del Verbo, ver nota anterior.

28 SCHMIDHUBER, De Juana Inés de Asuaje a Sor Juana Inés de la Cruz, El libro de profesiones del convento de San Jerónimo de México, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 2013, [ Links ] Con la colaboración de Olga Martha Peña Doria. El promedio de vida conventual es la suma de los años de cada una de las religiosas dividido entre 346 religiosas. Se dejaron fuera de la muestra cuatro monjas que salieron de San Jerónimo para fundar el convento de San Lorenzo y de quienes se ignora la fecha de defunción. El Libro de profesiones no informa las fechas de ingreso al noviciado, sino únicamente la fecha de profesión y de la muerte de cada monja. De sor Juana se conoce la fecha de ingreso al noviciado, de profesión y de muerte.

30El Libro de las profesiones y elecciones de prioras y vicarias del convento de San Jerónimo cubre el período de 1586 hasta 1713 . Este manuscrito fue llevado a Estados Unidos por la profesora Dorothy Schons (1890-1961) y hoy se encuentra en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin. El ejemplar fue vendido por W.W. Blake, un librero de ciudad de México, por $150 dólares, también ostenta el precio de $800 pesos mexicanos. En la página 274, con el número progresivo de profesión 251, se encuentra un autógrafo de sor Juana que incluye una frase escrita con su sangre. Ver SCHMIDHUBER, Dorothy Schons, la primera sorjuanista, Argentina, Editorial Dunken, 2012. [ Links ]

32 C. CABRERA Y QUINTERO, Escudo de Armas de México: celestial protección de esta nobilísima ciudad de la Nueva España y de casi todo el mundo…, Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, México 1746. Este libro menciona las pestes de la ciudad de México entre 1736 y 1738 y hace mención de la muerte de sor Juana (citado por O. PAZ, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, FCE, México1994, p. 542s). [ Links ]

36 A. TAPIA MÉNDEZ, Carta de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor, Autodefensa Espiritual, Monterrey, Producciones Al voleo El Troquel, 1993. [ Links ]

37Este libelo fue por primera y única vez publicado por Antonio Valladares y Sotomayor, en el Semanario erudito (Madrid, 1788); este editor publicó entre 1787 y 1791, treinta y cuatro volúmenes que incluyen papeles inéditos de grandes y pequeños autores españoles. El Zurriago no lleva fecha de creación, pero con la información incluida se puede concluir que ésta debió ser entre 1696 y 1700.

38 Salazar y Castro fue un erudito y afamado cronista, nacido en Valladolid en 1658 y muerto en 1734. Secretario del conde de Luque; Carlos II lo hizo su ayuda de cámara, y la reina viuda Mariana de Austria, su secretario de cartas. A partir de 1685, fue Cronista de Castilla y, posteriormente, caballero de Calatrava, comendador de Zorita (con este título aparece en la dedicatoria de las obras de De León Marchante), cronista mayor de las Indias desde 1691, alguacil mayor de la Inquisición de Toledo en 1700 y Consejero de las Órdenes militares bajo el reinado de Felipe V. Sus principales obras son de heráldica y genealogía, especialmente notables son sus estudios de las casas de Silva, Lara, Farnesio y condes de Fernán Núñez; parte de su colección de documentos históricos está hoy en la Biblioteca de la Academia de Historia de Madrid. Su libro más conocido es Advertencias históricas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos donde con las crónicas y con las escrituras solicitan su mejor inteligencia. Madrid: 1688.

40 SCHMIDHUBER, Sor Juana dramaturga, Sus comedias de falda y empeño, Puebla, Universidad de Puebla y CONACULTA, 1996, p. 17-35. [ Links ] En un conteo de obras dramatúrgicas de sor Juana se alcanza el número de treinta y uno; pero si se contabilizan independientemente las loas y los sainetes (y un sarao) que van unidos a una pieza mayor y se agregan los villancicos atribuibles, el número de piezas escenificables crece hasta cincuenta y dos.

41 F. BENÍTEZ, Los demonios en el convento, sexo y religión en la Nueva España, México: Era, 1985, p. 26. [ Links ]