Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios de historia de España

versión On-line ISSN 2469-0961

Estud. hist. Esp. vol.21 no.1 CABA jun. 2019

ARTÍCULOS

El sistema sanitario y asistencial en los ejércitos de Carlos II, 1665-1700*

The health and welfare system in the armies of Charles II, 1665-1700

O sistema de saúde e bem-estar nos exércitos de Carlos II, 1665-1700

Antonio Espino López**

Universidad Autónoma de Barcelona

** Catedrático de Historia Moderna. Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección postal: Facultad de Filosofía y Letras Calle de la Fortuna s/n. Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, España, e-mail: antonio.espino@uab.cat

* Fecha de recepción: 19/4/2019.

Fecha de aceptación: 7/6/2019.

Resumen

El propósito del presente trabajo ha sido interesarnos por la situación de la asistencia sanitaria en los ejércitos de Carlos II a partir de un análisis contrastado de documentación depositada en el Archivo General de Simancas y del Archivo de la Corona de Aragón. Las conclusiones principales serían que las dificultades económicas de la Monarquía, insalvables en la segunda mitad del siglo XVII, arrastraron consigo el sistema sanitario de los ejércitos de Carlos II, tanto en las guarniciones de la Península como en las del norte de África. Se invirtió muy poco dinero en hospitales militares, una política nefasta pues la recuperación de los soldados del rey era no solo una obligación moral, sino también la mejor medida para conservar soldados profesionales.

Palabras clave: Hospitales Militares; Monarquía Hispánica; Sanidad; Carlos II; Cataluña.

Summary

The main interest of this work was to analyze the situation of health care in the armies of Charles II. It has analyzed documentation of the Archivo General de Simancas (Valladolid, Spain)and the archive of the Crown of Aragon (Barcelona, Spain). The main conclusions would be the economic of the monarchy, insurmountable difficulties in the second half of the 17th century, brought ruin to the sanitary system of the armies of Charles II, both fittings of the Peninsula in the North of Africa. As it was spent a minimal amount of money in military hospitals, the result was a negative policy, as the recovery of the King's soldiers was not only a moral obligation, but also the best measure to preserve professional soldiers.

Key words: Military hospitals; Spanish Monarchy; Health; Charles II; Catalonia.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi estar interessado na situação dos cuidados de saúde nos exércitos de Carlos II a partir de uma análise comprovada da documentação depositada no arquivo geral dos arquivos e do arquivo da coroa de Aragão. As principais conclusões seriam que as dificuldades económicas da monarquia, intransponíveis na segunda metade do século XVII, arrastaram consigo o sistema sanitário dos exércitos de Carlos II, tanto nas guarnições da Península como no norte da África. Muito pouco dinheiro foi investido em hospitais militares, uma política desastrosa como a recuperação dos soldados do rei não era apenas uma obrigação moral, mas também a melhor medida para manter soldados profissionais.

Palavras-chave: Hospitais militares; Monarquia hispânica; Saúde; Carlos II; Catalunha.

Los ejércitos de la Monarquía Hispánica en la Época de los Austrias gozaron de un desarrollo institucional y burocrático que no tuvo parangón durante décadas en la Europa del momento.1 En todas las agrupaciones que los componían en la segunda mitad del siglo XVII –habría ejércitos en Flandes, Cataluña, Milán, Extremadura, Ciudad Rodrigo y Galicia, estos tres últimos recuerdo de la guerra de Portugal–, así como en las diversas guarniciones que defendían las fronteras de la Monarquía, existieron hospitales militares2 destinados a la recuperación de los soldados heridos, los menos, y enfermos.3 Era obvio para todo el mundo –los consejeros de los consejos de Estado y Guerra, los oficiales y las propias huestes– que tras enormes esfuerzos económicos por levar tropas, la medida más inteligente era intentar no perder efectivos a causa, justamente, de las heridas y de otras miserias que traía la guerra y el servicio militar en sí mismo. Pero esta fue una empresa ardua. El principal propósito de este trabajo será mostrar cómo una de las más evidentes limitaciones en el normal funcionamiento de los ejércitos de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo XVII fue su sistema hospitalario militar. A causa de las estrecheces hacendísticas, poco a poco se fue haciendo evidente la dificultad de la Monarquía para atender todas sus obligaciones militares –pago de salarios, mantenimiento de fortificaciones, fabricación de armas, alimentación de las tropas– y, sin duda, los fondos destinados a la cura de los milites fueron los que más se contrajeron. Ahora bien, las limitaciones de las autoridades a la hora de cuidar del bienestar de sus tropas también hizo que aumentase el número de soldados enfermos y, con ello, la amplitud del problema.4

La decadencia del sistema hospitalario militar hispano

En Extremadura, un frente de guerra abierto, recordemos, hasta 1668, los datos de la pagaduría de dicho ejército, dirigida por don Damián Caro de Montenegro, nos indican el envío de 9.300.643 reales de plata entre mediados de abril de 1661 y el último día del año de 1663; lo más significativo es que el gasto en hospitales fuese de 2.189.679 de reales (un 23,54 por ciento del total consignado).5 Un gasto importante, pero que tiene su lógica al haberse producido la batalla de Ameixial en junio de 1663, con, al menos, 2.500 heridos del lado hispano. El problema sería, como en otros lugares, la reducción drástica en los gastos hospitalarios en los siguientes años. Por ejemplo, del total de numerario enviado a los presidios de Extremadura en 1672-1673 –a cinco años vista del final de la guerra de Portugal–, 819.764 reales de plata, apenas si 6.000 reales se gastaron en hospitales y otros 21.000 en medicinas. Una realidad hiriente, sobre todo si sabemos que en propinas y luminarias el gasto fue de 5.250 reales.6

Ya en 1665, el conde de Marchin había señalado el nefasto funcionamiento de los hospitales militares del ejército de Extremadura, en el sentido de que del dinero remitido para la cura de milites enfermos, buena parte del mismo acababa en manos de los oficiales que asistían en ellos,

que para remediarlo convendrá que pues [h]ay camas se dé cosa de dos reales cada día a los maestros de campo para que hagan cuydar a los enfermos con que serán mejor asistidos y se excusara lo que se gasta con los oficiales de los hospitales.

Pero el Consejo de Guerra consideró que no era muy buena solución, porque no se estilaba aquello, es decir el ceder más dinero a los maestres de campo, una cuestión siempre delicada, y apostaba por castigar a los oficiales de los hospitales por apropiación indebida de dichos capitales.7 En aquellos momentos, los hospitales militares se hallaban en las plazas de Badajoz, Olivenza, Jurumena, Alburquerque y Alcántara y si en 1665 el gasto en hospitales –medicinas y médicos– era de 69.000 reales mensuales, en 1666 fue de 65.000 reales al mes.8 En octubre de 1667, el nuevo responsable del ejército de Extremadura, marqués de Caracena, informaba a la viuda de Felipe IV, fallecido en septiembre de 1665, Mariana de Austria, cómo se hallaba con novecientos enfermos entre sus ya escasas tropas,

y cada día van augmentándose con la plaga que ha caydo este año en toda esta provincia, y no ha ayudado poco ha que caygan malos los soldados la falta que ha habido de pan, pues unos días se hadado vizcocho, y otros media ración de pan, con lo qual y sin otro sustento dejo a la Real Consideración de V. Magd. cómo lo han podido pasar estos pobres soldados,

de ahí su insistencia en que se firmasen todos los asientos necesarios para mantenerlos. Según Caracena, desde junio había librado a los hospitales militares 103.500 reales, cuando según su previsión el gasto habría debido ser de 839.250 reales.9 De hecho, en enero de 1670 el Consejo de Guerra se hizo eco sobre cómo, en muy poco tiempo, iba a fallar el asiento de dinero, pan y cebada del ejército de Extremadura a cargo de don Sebastián Silíceo por un valor de 700.000 reales, y de ahí su recomendación de envío urgente de al menos 40.000 reales para que "se socorriesen los enfermos de los hospitales".10 Seis meses más tarde no se había solucionado la cuestión, y don Luis Ferrer, maestre de campo general del ejército de Extremadura, para socorrer a los pobres soldados enfermos, que perecían, y al sistema hospitalario, se vio obligado a tomar 5.000 reales –el gasto mensual asignado para hospitales militares de los tercios provinciales de Castilla, sin contar el coste en medicinas– para auxiliar a todas las tropas que militaban en las guarniciones extremeñas.11

En Galicia, también con la guerra contra Portugal en marcha, el gasto en hospitales fue ridículo: apenas 88.400 reales entre 1662 y 1664, cuando el monto total de lo enviado allá fue de 10.067.239 reales. Como las cosas no solían cambiar en estos asuntos, no es de extrañar que en 1667 de las 1.697 plazas de infantería supervivientes en el ejército de Galicia, 305 (17,97 por ciento) fuesen soldados enfermos.12

Tampoco existía en Cádiz, en 1668, un hospital para los soldados de la Armada. La excusa esgrimida fue que el lugar escogido lo era también para construir una ciudadela para defender mejor aquella posición, tras los ataques anglo-neerlandeses de 1596 y 1626, "y no haviéndose podido executar por falta de medios el dar principio a la dicha ciudadela, siempre se ha conservado este sitio para ocupalle con ella [...]". Con Felipe II y Felipe IV se trató, pues, de aquellas obras y se volvió al tema reconociéndose otra vez el lugar en 1644, 1645, 1648, 1656, 1659 y 1663. Pero la resolución del Consejo de Guerra en 1668 fue que no se dejase de hacer una obra tan necesaria como el hospital por la consideración de una edificación "tan remota" como era la ciudadela de Cádiz. Y razón tenían.13 De hecho, el hospital se construyó entre 1668 y 1675 para sustituir un antiguo hospital de las galeras sito en el Puerto de Santa María.14

La documentación analizada permite señalar cómo tras el enorme esfuerzo económico realizado por la Monarquía Hispánica en los últimos diez años de guerra, y que condujeron a firmar paces negativas como la de los Pirineos (1659), la de Lisboa (1668) y la de Aquisgrán (1668), por las que se perdieron territorios en Cataluña, Flandes y se desvinculaba la corona portuguesa definitivamente de la hispana, todas las fronteras comenzaron a estar infradotadas de medios económicos. Y los hospitales militares fueron unas de sus principales víctimas. En 1668, en Fuenterrabía, se había previsto construir unos cuarteles y su correspondiente hospital para seiscientos hombres por un valor de 117.085 reales ante la situación en la que se vivía. Según el gobernador de las plazas de Guipúzcoa, don Bartolomé Pantoja, era difícil de creer

la miseria que padece la gente de guerra destos presidios, su desnudez, su desabrigo de quarteles en Fuenterrabía y desconsuelo de no tener el enfermo el refuxio de poder tener una mala camilla en el [h]hospital [...].15

Un decenio más tarde, poco o nada había cambiado. En agosto de 1676, por ejemplo, la ciudad de Fuenterrabía se quejaba de cómo se estaban manteniendo desde hacía meses las tropas de su guarnición sin una mísera paga, y con solo un pan de munición de libra y media al día. Tampoco disponían de camas ni otras comodidades, lo que había conducido a los hombres a utilizar como lecho "su solo vestido sobre un poco de paja". El resultado era el aumento de los aquejados por fiebres y la práctica inexistencia de algo que se pudiese llamar hospital; así las cosas, los hombres vagaban por las calles víctimas de las calenturas, y "sin haber del todo combaleçido ynficionan a los sanos con su aliento en tanto grado que ha enfermado mucho número de sus naturales, en quienes va cundiendo el contagio con muerte de no pocos". El Consejo de Guerra sabía que en el último año los asentistas se habían negado a remitir dinero y pertrechos a aquellas plazas, hasta tal punto que don Luis Ferrer, capitán general de Guipúzcoa, ya no tenía crédito ni para cubrir los gastos del boticario.16

Asimismo, poco o nada se había avanzado en el ejército de Extremadura diez años más tarde del final de la guerra de Restauración, en 1678. Para entonces, aunque se dio orden de enviar quinientas camas a aquellos hospitales, lo cierto es que en 1679 en el de Badajoz apenas había medios para disponer de ochenta camas, y si bien había ochenta colchones de lana, estaba "todo podrido y de mala calidad por el mucho tiempo que a que sirven en dicho hospital". En Alcántara quedaba avío para veinte o treinta camas, pero también con materiales podridos. El gobernador, don Antonio Paniagua, señalaba cómo venía denunciando la situación desde hacía mucho tiempo, por no aprovechar los soldados el poder curarse cuando lo necesitaban. La respuesta del Consejo de Guerra, clarificadora, fue reconocer que desde 1668, cuando se proveyeron ochenta y cuarenta camas para aquellos hospitales, no se habían vuelto a renovar la ropa de cama y los colchones.17 Aunque peor parecían estar en Alhucemas, donde su gobernador aseguraba que carecían ya hasta de los sacos usados hasta entonces como ropa de cama para el hospital.18

En cuanto a Cádiz, cabe destacar la importancia del hospital de su guarnición, utilizado tanto por efectivos del Ejército como por la infantería de Marina. A partir de la década de 1680 los problemas de mantenimiento crecieron. Camilo A. Scola, mayordomo del hospital, aseguraba que desde 1687, cuando ocupó su cargo, había tenido que pedir a crédito más de 55.000 reales hasta fines de 1689, y como debía pagar a sus acreedores solicitaba con urgencia aquel dinero. El problema añadido era que a Juan de Aguirre, el anterior mayordomo, se le estaban debiendo otros 67.210 reales. También se le adeudaba mucho dinero al boticario, quien se retiró de su empleo por no cobrar tampoco. Toda la cuestión pendía de la falta de respuesta de aquellos a cuyo cargo estaba en buena medida dicha institución: el arzobispo de Santiago debía 269.520 reales y el de Sevilla 154.600, es decir un total de 421.200 reales. Una cantidad fabulosa para aquellos días.19 Cada uno de los prelados debían contribuir con 66.000 reales al año, pero no lo hacían con regularidad.20 A lo largo de la década de 1690 se les seguiría insistiendo en que no dejasen de contribuir.21

Tampoco parece que hubiese un buen servicio médico a bordo de la armada del Mar Océano. A título de ejemplo, en 1692 el almirante Corbet solicitó que se le enviasen doce religiosos de San Juan de Dios para disponer de ellos como cirujanos de la Armada ante la falta crónica de los mismos. En aquellos momento, el almirante solo disponía de cuatro cirujanos, de modo que los religiosos servirían en los meses de actividad naval, quedando liberados de sus tareas en invierno, cuando aprovecharían la carena de los buques para acogerse en el convento más cercano de su orden.22

A fines de la centuria, tras la dura y dolorosa guerra de los Nueve Años (1689-1697), la Monarquía Hispánica hubo de afrontar a algunas mejoras ineludibles en el sistema sanitario militar. Las condiciones de vida seguían siendo deplorables, y contribuían a la mala salud de las tropas. En los presidios de Guipúzcoa, en 1698, en los cuerpos de guardia no tenían "luz, ni fuego", estando la gente "muertos de hambre y cansancio, sin que puedan esperar la noche que tienen de descanso más cama que una tarima y su mal vestido". Además, una de las paredes del hospital de Fuenterrabía amenazaba con caerse en cualquier momento.23 Y las plazas del norte de África no estaban en mejor situación. En 1698 se demandó a Sevilla el envío de un mayordomo, un cirujano y dos practicantes al hospital de Ceuta.24 En realidad, siempre había sido difícil tener médicos en servicio en los presidios del norte de África. En 1672, por ejemplo, el Consejo de Guerra insistió en comentarse a los justicias de Andalucía "que si algún médico o cirujano delinquieren se les conmute el castigo en desterrarlos a ellas [a las plazas del norte de África]".25 Y acorde con dicha tónica, se hizo lo que se pudo por mejorar los hospitales en aquellos presidios. Mientras en enero de 1699 se construía un hospital en Ceuta con capacidad para ciento ochenta camas, si bien los prelados26 de Andalucía debían enviar ropa y limosnas para acabar de organizarlo todo en la medida de sus posibilidades, señaló el Consejo de Guerra y con él Carlos II, lo cierto es que en Melilla las circunstancias eran más complicadas. Una fuerte tempestad había derruido el baluarte de San José, de modo que su gobernador fabricó una cortadura –un parapeto improvisado– con capacidad para cincuenta hombres en la gola del baluarte, donde dejó un retén de tropas a su cuidado y vigilancia. Pero para hacer la cortadura, "fue preciso sacar las tablas de su cama, la de los vecinos y la de los enfermos del hospital, estando aquello en la última miseria [...]".27 Una situación dantesca.

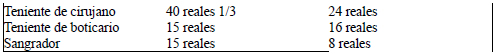

En el caso de las plazas de Orán y Mazalquivir, su gobernador, marqués de Casasola, dispuso algunos cambios en la estructura de gobierno del hospital de San Bernardino, que nos permiten conocer mejor la composición de su personal, para evitar los escandalosos fraudes cometidos –y sin alivio alguno para los enfermos. De entrada nombró como administrador del hospital al mismo pagador de la gente de guerra de la plaza, sin mayor aumento de sueldo (320 reales mensuales), pero con la obligación de asistir cada día en el mismo –y, en especial, en el reparto de la comida a los enfermos. Como ayudante tendría a un teniente de administrador que cobraría en especie –una fanega de trigo al mes y una libra de carne diaria–, así como cien reales de plata mensuales –y una bonificación el último mes del año de ocho reales–, con la obligación de asistir diariamente a su empleo. Un oficial contador vigilaría los gastos consignados tanto de bastimentos como de medicinas, que ajustaría con el boticario, "regulando por este medio el razonable y preciso consumo el gran desperdicio se ha experimentado". Cobraría 320 reales mensuales, dos fanegas de trigo mensuales y dos libras de carne diarias. Por otro lado, se procuraría comprar al mismo tiempo, y no en partidas separadas, todo lo necesario para el mantenimiento de los enfermos. Como estos recibían dos libras de pan diarias, un exceso según los médicos del que se aprovechaban los sirvientes –quienes se apoderaban del pan sobrante–, se dispuso darles solo una libra al día en forma de "dos panecillos de buena calidad". El marqués de Casasola decidió extinguir el puesto de visitador, ahorrándose su estipendio la Real Hacienda, realizando su labor semanalmente, en turno rotativo, el propio gobernador, el maestre de campo general, el veedor y contador de la plaza, los capitanes de caballería y el sargento mayor de la infantería de la plaza. También se produjo una reducción de los salarios cobrados hasta entonces:

Tabla 1. Salarios de algunos oficios del hospital de Orán, 1699

Fuente: AGS, GA, legajo 3099, gobernador de Orán a Carlos II, 3/III/1699. Elaboración propia.

Según siempre el gobernador, los dos primeros meses de nueva administración habían producido un ahorro de 1.023 reales y cuarenta y dos fanegas de trigo a favor de la Real Hacienda. Con dichos caudales economizados, pues consideraba vender el trigo no gastado, esperaba poder costear cincuenta camas para soldados, que antes yacían en el suelo, y diez para oficiales. Asimismo, quiso reducir las dos plazas de médico que había en Orán –una para el hospital y otra para la ciudad– a solo una. Pero no sería sencillo conseguir un sustituto para el último médico residente a su llegada, decía el marqués de Casasola, pues nadie querría servir en un presidio, "expuesto a morir de hambre, como sucedió a uno que nos faltó recién llegado". También creía superfluas las plazas de cirujano y sangrador del hospital, y deseaba extinguirlas en cuanto quienes las ocupaban quisiesen dejarlas –cosa difícil pues el propio Casasola aseguraba que eran gentes cargados de hijos. El Consejo de Guerra dio las gracias al marqués por su diligencia y se le remitieron medicinas por valor de 21.000 reales de vellón.28

La asistencia sanitaria en el ejército de Cataluña

Cataluña fue el territorio peninsular que, junto con las zonas aledañas a Portugal, más padeció la guerra, en su caso de una forma casi continua desde 1637 y hasta 1714. Por ello no es de extrañar que la problemática que nos ocupa en este trabajo tuviese hondas repercusiones.

Tras la recuperación de la ciudad de Barcelona por las armas de Felipe IV en 1652, uno de los grandes retos del virrey de Cataluña, don Juan José de Austria, fue hacer frente a la cura de los muchos heridos, enfermos y mal nutridos soldados del ejército. De hecho, ecos de la terrible peste que asoló la Ciudad Condal –y Cataluña– en los últimos años todavía se manifestaron en 1653 e inicios 1654, cuando don Juan José comentó respecto a la epidemia, en franca mengua en diciembre de 1653, que se "origina más de las miserias que padecen los soldados que de mala constelación, porque se ve que hiere más en ellos que en todos los demás".29 Pero las malas condiciones de vida entre los milites propició un repunte de la enfermedad a partir del verano de 1654, cuando, en palabras de don Juan José, temía "porque la epidemia que corre alcance a todas partes". El hecho de haber solicitado semanas atrás un aumento de 10.000 reales en la consignación de hospitales y medicinas no parece que fuera suficiente.30 Justamente entonces, se decidió que en Barcelona, los soldados y los oficiales hasta el rango de sargento mayor estuviesen recogidos en los hospitales para poder comer, no por estar enfermos, y cuando caían enfermos, cínicamente se aseguraba que ya estaban en el lugar donde debían ir. De hecho, el lugar elegido para ellos fue el hospital de la Misericordia, pero por falta de dinero, pues su destino debía ser el hospital de la Santa Cruz, si bien en 1662 todavía no se había conseguido. El problema era que en la Misericordia las condiciones de vida se habían degradado de manera terrible. Todos sus usuarios se recogían en una sola sala, muy mal acondicionada y en la ruina, con tres y cuatro personas compartiendo una sola cama, al haber soldados –en realidad, muy pocos– en otras dependencias, personas de diversas edades y sexos,

[...] pues demás de los cojos, mancos e impedidos y ciegos hay un número grande de mujeres que por temérseles descuidos se recogen allí, y otras que por su liviandad están recogidas, y que sería muy del servicio de nuestro señor que no habitasen con las demás [...].31

Años más tarde, en 1696, cuando el final de la guerra de los Nueve Años causaba estragos, Carlos II llegó a solicitar a Barcelona que entregase al ejército el hospital de la Misericordia –cuando el hospital de la Santa Cruz acogía a los soldados enfermos desde hacía más de treinta años.32

En otros lugares, la situación no era mucho mejor. Pero siempre podían existir iniciativas importantes. En 1669, el virrey, duque de Osuna, aseguraba que en Rosas aún se trabajaba en un cuartel-hospital y se les debían sus emolumentos al médico, al cirujano y al boticario residentes. Osuna aseguraba, no obstante, que con sus medidas hospitalarias estaba salvando mucha gente, pues en el pasado murieron hasta setecientos hombres por falta de cuidados en Rosas33; pero en cuanto a tales disposiciones

Barcelona exscede a todas en esto, pues con un real que se da al [h]ospital por el soldado enfermo cada día le sustentan y curan, y yo he cuidado que se les pague lo atrasado y lo corriente con gran puntualidad como cosa la más principal y más piadosa.34

El ejemplo empezó a cundir, pues en 1673 el virrey, duque de Sessa y Baena, envió dinero a Tarragona para que el hospital municipal admitiese los soldados enfermos de la guarnición al igual que hacía Barcelona.35 Otra fórmula era la de Olot, pues entre sus servicios a la Monarquía incluyó el cuidado de los soldados heridos de la campaña, así como los de las guarniciones de Castellfollit y Camprodón, en el hospital de Sant Jaume, pagando la villa todo los gastos en botica, médicos, cirujanos, etc.36 En cambio, Antonio de Contreras Muñoz, uno de los boticarios del ejército de Cataluña, asistente en el Hospital Real y General de Lérida, señalaba en 1673 que se le adeudaban nada menos que 24.885 reales de plata, cuando ya no sabía qué hacer para acallar las protestas de sus acreedores.37

En el caso específico de la frontera con Francia en la Cerdaña, el veguer, Joan de Mir, propuso en 1668 como cuarteles los dos conventos de religiosos de la villa y el de monjas como hospital militar. No obstante, el tema hospitalario no llegó a cuajar, pues en 1672 se decía que el hospital de la villa se quedaba pequeño si había que asistir a civiles y militares a un mismo tiempo y se solicitó, por Joan de Mir, la construcción de un hospital militar por cuenta de la Real Hacienda. Pero el Consejo de Aragón apostó por subvencionar cada soldado enfermo con medio real de plata diario38 para su mantenimiento en el hospital municipal, como se hacía en otras partes.39 Ahora bien, sin asistencias regulares de la Monarquía, el negocio iba a ser difícil. En mayo de 1669, el Consejo de Guerra trató un informe remitido por Mariana de Austria, quien dirigía el gobierno en nombre de su hijo, respecto a la mala situación de la plaza de Puigcerdà "y lo mucho que padeçe la gente de aquel presidio con lo demás que refiere de su desnudez y enfermedades a causa del pan de centeno que se les da [...]". El Consejo aseguró ser muy consciente de los males padecidos en los presidios, y la necesidad de hacer todo lo posible para lograr que las tropas pudiesen soportar el invierno, muy crudo en el Pirineo, vestidos, alimentados y asistidos en los hospitales cuando enfermaban, pero a pesar de ser obligación de cristianos no siempre se cumplía con ellos. Por ejemplo, apenas había medios para cuidar la guarnición de Puigcerdà, cuando había trascendido ser apenas la cuarta parte de la necesaria para guardar una plaza como aquella, y "aun essa tan mal asistida que los soldados van desnudos en carnes y [h]asta los capitanes vivos van sin camissa".40

Desde luego, las condiciones de servicio no eran una cuestión baladí en el caso que nos ocupa. En 1670, el virrey, duque de Sessa, reconocía cómo en una tierra de tales fríos "y rezias tramontanas que corren que son de calidad que mueren en ella muchos soldados de la enfermedad de dolor de costado, siendo preziso para asegurar que el ayre no se lleve las centinelas, como [h]a suzedido muchas vezes, atarlas a las mismas piezas de artillería"; por ello, había dispuesto algunas camas en el hospital para los soldados enfermos y había aumentado el sueldo del médico que asistía a la guarnición, quien quería marcharse, pasando de 60 a 80 reales mensuales, aparte de incrementar la ración de pan de munición para las tropas, pasando de uno a dos, sobre todo por ser el pan de munición repartido de centeno, "porque en aquella tierra se coge muy poco trigo y de mala calidad". Sessa argumentaba que los hombres se pasaban todo el día con un solo pan, de ahí que fuese fácilmente achacable a la falta de sustento el origen del impacto que tenía en ellos el clima frío de montaña y el número de enfermedades de costado (pulmonías, neumonías) padecidas. Solicitaba, pues, la orden a los proveedores del ejército para que se sirviesen dos panes de munición a las tropas en Puigcerdà. En la plaza cercana de Camprodón, Sessa había dispuesto que se diese un real de ardites diario por cada uno de los soldados ingresados en el hospital municipal, siendo obligación de sus administradores darles "de comer, medizinas y todo lo demás que los médicos y cirujanos ordenaren al enfermo, en la misma conformidad que se haze en el hospital de esta ciudad [Barcelona]"; también en Camprodón la idea era disponer en el hospital de

quarto aparte y separado y compradas ocho camas, las quales [h]an de estar de respeto, solamente para los soldados enfermos con que tebdrán este alivio del qual [h]an carezido [h]asta a[h]ora.41

Por otro lado, los cuarteles tampoco eran lugares muy gratos. Volviendo a Puigcerdà, el convento de San Agustín, habilitado como cuartel para la caballería, ofrecía muy malas condiciones, con un gran número de goteras y una enorme humedad, que enfermaba a las tropas. Por ello era lógica la desiderata de todos, no solo los oficiales, de alojarse en casa de particulares alquiladas por el rey.42 Pero todo puede ir a peor, como ocurrió al estallar la guerra de Holanda a fines de 1673. La situación ya era crítica en Puigcerdà en 1676, cuando en el hospital municipal de la villa había hasta trescientos soldados enfermos, y "estan mal acomodats […] per estar quatre o sis a cada llit". En la época ya fueron conscientes de que a causa de dicha situación aumentaban las enfermedades. El gobernador, Jerónimo D. Ales, solicitó a los consejeros ceretanos una sala nueva para el hospital, pero ellos también miraban por sus posibilidades de poder disponer de suficiente espacio en el mismo para los pobres de la Cerdaña, que solo contarían con una sala muy pequeña y también acabarían amontonados. La solución barajada, de hecho, fue intentar hallar otra casa para habilitarla como un segundo hospital, si las finanzas lo permitían. Y es lo que se hizo.43

En el inicio de la guerra de Holanda en el frente catalán, en 1674, el virrey San Germán aseguró que las lluvias y fríos de comienzos del otoño, después de varios meses de campaña, habían conseguido que cada día entrasen en los hospitales cincuenta y sesenta soldados.44 Un año más tarde, en octubre de 1675, el Consejo de Aragón se horrorizaba de que en Cataluña los pobres soldados enfermos ni podían ser curados –hasta el vicario general había pedido ayuda para ellos infructuosamente–, y muchos optaban por la deserción como salida, dejando sus banderas los infantes y llevándose sus caballos los que podían, o aún tenían. Una reflexión sumada a otra de marzo de 1676 sobre la estrategia bélica de Francia, en el sentido de que a los franceses no les interesaba perder gente en un asedio prolongado por culpa de las enfermedades, sino que preferían sufrir bajas pero en sus asaltos, "y como Francia por su gran población nunca escasea de infantería, repara poco en aventurarla, y puede ganar en pocos días lo que costó a España catorce meses de sitio".45 El problema era que la Monarquía Hispánica perdía sus tropas sin combatir, simplemente por desgaste anímico y físico, durante los alojamientos de invierno y durante la campaña, por falta de mantenimientos. Y la carencia de un buen servicio sanitario era básica. Ese mismo mes de marzo, el virrey Cerralbo aseguraba cómo se estaban cerrando muchos de los hospitales militares de Cataluña (y otros correrían la misma suerte) "con tanto dolor mío como clamor universal del Ejército y Principado", por carecer de medios económicos adecuados. De hecho, ya se habían despedido médicos y asistentes de los hospitales por falta de pagas. La situación era tal que, cuando en junio llegó el tercio de la Costa de Granada, procedente de Málaga, con 810 efectivos y solo 40 de ellos estaban enfermos se consideró una gran noticia.46

La situación no hubo de variar de manera significativa los restantes años del conflicto, prolongado hasta 1678, pues en 1679 el virrey Bournonville informaba al Consejo de Aragón de la extrema miseria de los hospitales del ejército en Cataluña, no pudiendo encontrar dinero a crédito pues nadie fiaba en el Principado por no confiar en recibir más adelante el dinero de la Monarquía; de hecho, el boticario mayor del ejército de Cataluña, Juan de Gasión, se encontraba en la Corte donde reclamaba un adeudo de casi 9.000 doblones (288.000 reales), pues si bien consiguió que de la Décima y Excusado de Cataluña se le abonasen 7.600 doblones, todavía no había logrado cobrarlos.47 Para entonces, según informaba el vicario general del ejército de Cataluña, Josep Estornell, abad de Cardona, quien ocupaba dicho cargo así como el de administrador de los hospitales del ejército desde 1675, los hospitales militares habían sido cerrados y todos los medios que quedaban habían sido trasladados a los hospitales de las guarniciones por orden del virrey Bournonville.48

En enero de 1681 se hizo referencia al problema de las enfermedades venéreas entre las tropas –de hecho, el vicario general Estornell había pugnado por erradicar la presencia de las rameras en los hospitales mediante un bando. El veedor general del ejército de Cataluña escribía una carta el 11 de enero informando sobre cómo los administradores del hospital de la Santa Cruz de Barcelona habían comentado al virrey Bournonville que "sería del servicio de ambas magestades la curación de unziones49 esta primavera para los soldados, y que se quedó de acuerdo lo escriviese el veedor general", pero, eso sí, para una "obra tan piadosa" bastaban mil doblones (32.000 reales), pero debían remitirse a parte del gasto corriente del ejército de Cataluña. El Consejo de Guerra estuvo muy de acuerdo en que "es mui conveniente y preciso [h]aya en el exército de Cataluña hospicio para la curación de los soldados tocados del achaque gálico y de gran consuelo para ellos este alivio", y por ello iban a solicitar a Hacienda el dinero mencionado. Todo indica que el dinero todavía se aguardaba en agosto de aquel año, cuando, en palabras del virrey Bournonville, ya ni siquiera los capellanes militares querían asistir a los soldados si no había dinero para las curas, ropas, comida, etc. Por lo tanto, se mezclaba ya una cuestión de moral cristiana con la recuperación del soldado enfermo.50

En 1684, el vicario general Josep Estornell, quien había visto reducirse la plantilla de médicos, boticarios, cirujanos y ayudantes de los hospitales del ejército de Cataluña, llevaba más de un año en la Corte pugnando por las necesarias ayudas económicas, habiendo trasladado el virrey Bournonville sus competencias administrativas sobre los hospitales a la proveeduría general y contaduría principal del ejército. Estornell pudo explicar, al Consejo de Aragón, las terribles circunstancias médicas en que se hallaron en la campaña de aquel año (la guerra de Luxemburgo), cuando tras el sitio francés de Gerona hubo tantos heridos como para llenar cuatro hospitales y se les asistió improvisando sobre la marcha, con los médicos y cirujanos que había en Gerona, los de las cercanías y dos cirujanos enviados por el virrey desde Barcelona, los únicos que cobraban; el resto de los médicos, por no cobrar y no haber un cirujano mayor que les señalase lo que debían hacer, se desentendieron y el resultado fue que muchos soldados ingresados estaban todavía vestidos con sus uniformes, pero "por el suelo por falta de camas, y mal curados". Por no haber sirvientes ni comida adecuada prevenida, los heridos llegaban a comer pan de munición como podían, otras veces sólo había pan y agua, o bien no comieron nada y murieron de hambre cuando faltaban los sirvientes; también los médicos se marchaban a veces por no tener asistentes en el hospital que les ayudasen, "llegando a tanto que se hicieron algunas sangrías corriendo la sangre del brazo [h]asta parar en tierra por no haber vasos, ni quien la recibiese". Estornell, quien llegó a pagar doce reales al día a tres sacerdotes para que asistiesen a los heridos con sus cuidados espirituales, solicitaba ahora la creación del puesto de teniente de vicario general. En realidad, no era una novedad, pues consultado el Consejo de Guerra al respecto en 1676, ya se le dijo que se sirviese de un capellán mayor de la caballería, o de algún pater de los tercios.51

El escrito de Estornell demuestra las muchas dificultades que era necesario afrontar. Por un lado, el hambre que solían padecer los soldados. Numerosos testimonios señalan la carencia de suministros adecuados para las tropas. O la mala calidad de la comida entregada. El pan de munición librado a las tropas en Cataluña debía pesar veintiuna onzas una vez cocido, y en 1653, por ejemplo, debían entregarse 14.000 raciones diarias, según el asiento firmado.52 En numerosas ocasiones hubo quejas por falta de suministro de pan (en 1659, 1663, 1664, 1667…). En 1670, el virrey Sessa ya hizo una advertencia sobre la calidad del pan de munición que se entregaba en Cataluña, pues el repartido hasta su llegada era "de muy mala calidad, olor y sabor, y en las más partes fuera de aquí mucho peor", por llevar más centeno que trigo; el virrey alegó el intentar evitar que se produjese una epidemia entre la tropa a causa de su calidad para obligar a la Corona a que le diese patente para poder controlar las condiciones del asiento.53 En invierno de 1674, cuando se enviaron tropas del ejército de Cataluña a Mesina, el general de la caballería, don Antonio Guindazo, se quejó de que la comida servida a su gente para su viaje a Sicilia, bizcocho y habas, era incomible y sólo se estaban dando dieciocho onzas catalanas (que equivalían a veintiuna de Castilla) de bizcocho a cada hombre –lo normal era recibir, parece ser, dos libras de pan diarias–, y quería saber quién era el culpable de que los víveres fuesen de tan mala calidad. Tampoco se habían puesto en los barcos refrescos para los enfermos, con lo cual habría problemas. Pero la respuesta del proveedor general del ejército fue que la ración entregada era la normal en la Armada; además constaba en la proveeduría que se habían entregado a los patrones de las saetías una provisión de carneros, gallinas, pasas, almendras, bizcocho, huevos y una caja de medicinas.54 Al año siguiente, 1675, el virrey San Germán clamaba por "ver a todos los oficiales y soldados perecer de hambre sin tener forma de ningún remedio".55

Tampoco ayudaba al bienestar de las tropas las malas condiciones de alojamiento (en las guarniciones), de ahí que se valorase tan positivamente el alojarse con los civiles. Sin duda, las enfermedades aumentaron a causa de tales circunstancias. En 1663 fue excepcional el poder alojar en la atarazanas de Barcelona a un tercio llegado de Málaga, a cuyos 375 efectivos se les dio un real de ardites y un pan al día, con buenas camas y mantas...56 En 1665, un envío providencial de dinero permitió al virrey V. Gonzaga compara mantas y jergones para medio millar de camas. No obstante, en 1668, el virrey duque de Osuna clamaba por lo mal asistidos que estaban sus hombres en sus cuarteles y guarniciones, y en 1670 el virrey Sessa se quejó ante Mariana de Austria de que los soldados enfermaban a menudo por "dormir siempre en el suelo particularmente quando están tan desnudos", pues apenas si habían recibido un uniforme para cuando él llegó al cargo. Los cuarteles que estaban edificados en Barcelona sólo tenían capacidad para 260 plazas, cuando debía haber tres o cuatro veces dicho número de hombres, con una infantería que se alojaba en los baluartes y en la atarazana desde los años del virrey Castelrodrigo, en 1663; los hombres disponían de unos tablados (para dormir), pero carecían de mantas, jergones, y en los cuerpos de guardia debían descansar en el suelo. Por ello no es de extrañar que se firmase en 1672 un asiento con don Francisco Argemir para la entrega de dos mil camas para los soldados con sus complementos (jergones, mantas, sábanas…). Cada cama, apta para dos soldados, valía 86 reales de plata y debía durar seis años.57

Según el testimonio de los médicos y cirujanos que servían en el hospital de la Santa Cruz de Barcelona, de 1685, estos aseguraban servir allá en los últimos doce años, y por su experiencia habían detectado un número superior de soldados heridos y con el mal gálico, además de estar necesitados de cirugía, que no el de los "febrosos", quienes en su dolencia se asemejaban a los enfermos "civiles". El escrito quería manifestar el coste superior de los primeros, ocho sueldos catalanes diarios (2,3 reales de plata castellanos, si bien las autoridades barcelonesas lo situaban en 4 reales), para el hospital con respecto a los segundos. El caso era que los soldados heridos o sifilíticos solían necesitar de cataplasmas, ungüentos y emplastes mucho más caros, aumentado por el número de aquejados, que los remedios a aplicar al resto de los pacientes, en su caso bebidas frescas, jarabes, cordiales y purgas, que, por otro lado, los primeros también consumían. Sin duda, el escrito apoyaba la demanda de los administradores del hospital, quienes hacía tiempo que no recibían el pan de munición y el real diario por soldado ingresado según había dispuesto el monarca en su momento. Se afirmaba que el gasto del hospital desde que tenía enfermos militares había alcanzado las 50.000 libras (con unos intereses anuales de 6.000 libras), y la entrega de carnes por parte de la Ciudad Condal tenía un valor de 15.000 libras anuales. Por otro lado, ni las ayudas de la Generalitat ni del clero podían cubrir tales gastos. El virrey Leganés tampoco podía hacer gran cosa al alegar estar debiendo 638.000 reales y no disponer de más crédito en Cataluña, y aunque se había remitido alguna cantidad a los hospitales militares, era tan reducida que el común padecimiento de todos los soldados era notorio en el Principado. Y el máximo peligro era que el hospital de la Santa Cruz hiciese fallida, pues por entonces se le debían 300 cuarteras de trigo y 15.950 reales en las últimas semanas (sin contar los déficits antes mencionados). En definitiva, el monarca se estaba gastando apenas unos 32.000 reales anuales en el hospital, cuando su coste real era de 464.000 reales.58

Conclusiones

Tras el desastre en que se hallaban sumidas las finanzas de la Monarquía Hispánica por los muchos decenios de guerra padecidos entre 1635 y 1668, uno de los recursos habilitados, con una estrechez de miras muy notoria, fue reducir los costes del mantenimiento de las guarniciones militares existentes en la Península y el norte de África. Y dentro de esas economías generales, los gastos en hospitales, médicos y similares, así como de medicinas, fueron las partidas que habitualmente mayores reducciones padecieron. Una realidad constatable en todas partes. Lo hemos comprobado en Galicia, Cádiz, la frontera de Guipúzcoa, en las plazas del norte de África y, con más detenimiento, en Cataluña. Y si bien a fines de siglo hubo alguna reacción en el sentido de mejorar determinados hospitales militares, siempre se hizo cuando no quedó alternativa. En el caso específico de Cataluña, el único frente hispano que padeció la guerra en la segunda mitad del siglo XVII, además de las plazas del norte de África, el recurso más habitual, dentro de una situación general de padecimiento del soldado enfermo, fue recurrir a los hospitales municipales en busca de apoyo. Por otro lado, las terribles condiciones del servicio, otra materia también muy mal socorrida por la Monarquía, solo condujeron a aumentar el número de efectivos enfermos y, con las respuestas siempre tardías de la Real Hacienda, a hundir la moral de los hombres, quienes podían confiar muy poco en el sistema sanitario de la Monarquía por la que luchaban. Con un cierto detalle se ha recurrido al caso de la guarnición de Puigcerdà, que guardaba la frontera con Francia por la Cerdaña, para especificar estos comportamientos: allá se hubo de recurrir a las autoridades locales para habilitar espacios no solo para alojar a las tropas, sino también para curarlas. Encontrar médicos competentes era toda una odisea. Pero, y sobre todo, cabe destacar la lucha de los mandos por conseguir mejores niveles de vida y de servicio para sus hombres (cobijo, alimentos, ropa de abrigo y/o uniformes), pues de lo contrario, y siendo conocedores de que no habría dinero para hospitalizarlos y curarlos, las bajas serían numerosas y no solo por enfermedad, también por deserciones en vista del futuro tan terrible que deparaba el servicio militar bajo las banderas del rey.

1 La mejor muestra de ello fue la aparición del hospital militar de Malinas para servir a las tropas del ejército de Flandes. Al respecto, Geoffrey PARKER, El Ejército de Flandes y el camino español, 1567-1659, Madrid, Alianza, 1985 y el antiguo trabajo de Miguel PARRILLA, El hospital militar español de Malinas en los siglos XVI y XVII, Madrid, SGE, 1964.

2 Cabe destacar los trabajos de M. GRACIA RIVAS, Los hospitales reales del Ejército y Armada en las campañas militares del siglo XVI, en D. MAFFI y E. GARCÍA HERNÁN, eds., Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica: política, estrategia y cultura en la época moderna (1500-1700), vol. II, Madrid, Laberinto, 2006, pp. 765-784, y, sobre todo, el trabajo de C. STORRS, Health, Sickness and Medical Services in Spain's Armed Forces c. 1665-1700. Medical History. 50/3 (2006), pp. 325-350.

3 Entre la numerosa bibliografía acerca del mundo hospitalario aparecida en los últimos años cabe destacar T. HUGUET-TERMES, Ciudad y hospital en el Occidente europeo, 1300-1700, Lérida, Milenio, 2014. A. C. GARCÍA MARTÍNEZ, Las constituciones de los hospitales y los cuidados enfermeros en la España de los Austrias (siglos XVI-XVII), Erebea, 4 (2014), pp. 43-80. En cuanto a la lucha directa contra la peste, M. REDER GADOW, Los Hospitales de Campaña en la Málaga de los tiempos modernos, siglos XVI y XVII en VV. AA, La Iglesia española y las instituciones de caridad, Madrid, Escurialenses, 2006, pp. 285-304. Aunque todavía sabemos demasiado poco sobre la sanidad militar en la Época Moderna. Cabría destacar, también en los últimos años, C. CAZORLA, Algunas notas sobre la sanidad militar en el siglo XVII: el hospital de la Escuadra del Reino de Galicia", en M. I. CARZOLIO et alii (eds.), El Antiguo Régimen: una mirada de dos mundos: España y América, Buenos Aires, Prometeo libros, 2010, pp. 241-252 y para el siglo XVIII, M. GRACIA RIVAS, La sanidad naval española: de Lepanto a Trafalgar. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 5 (2006), pp. 167-185.

4 Una buena prueba de ello es el resultado de una leva asturiana de 1676: el corregidor de Oviedo alegaba que de 600 plazas, oficiales aparte, apenas si había podido remitir 429 soldados, pues en el transcurso de la leva, que se prolongó siete meses, "los muertos han sido más de ochenta y seis y los desechados por los médicos […] fueron ansí mismo muchos y otros que se huyeron". Y añadía como terrible colofón: "El mayor dolor que me queda es que los que enfermaron y murieron fueron los mejores moços […]". Archivo General de Simancas (AGS), Guerra Antigua (GA), legajo 2370, corregidor de Oviedo al rey, 19/X/1676.

5 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (CMC), 3ª época, legajo 1905, doc. 1, Ejército de Extremadura, pagador don Damián Caro de Montenegro, 12/IV/1661 a 31/XII/1663.

6 AGS, CMC, 3ª época, leg. 2998, doc. 16, Bartolomé R. de Andrade, pagador de los presidios de Extremadura, 1672-1673.

7 AGS, Guerra Antigua (GA), leg. 2085, consulta del Consejo de Guerra (CG), 12/I/1665.

8 AGS, GA, leg. 2085, consultas del CG, 4-15/VI/1665. AGS, GA, leg. 2113, relación del coste mensual y anual del Ejército de Extremadura, mayo-junio/1666. En Sicilia, en 1681, había cinco hospitales que cuidaban de las tropas (Palermo, Melazo, Mesina, Augusta, Siracusa): recibían 15.601 escudos sicilianos anuales para mantenerse, cuando el coste anual del ejército de Sicilia era de 370.042 escudos. Por lo tanto, el sistema hospitalario recibía apenas el 4,21 por ciento del gasto total. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, libro 468, "Relación general del exército de Sicilia […]", Palermo, 25 de octubre de 1681.

9 AGS, GA, leg. 2135, consultas del CG, 1-12-21/X/1667.

10 AGS, GA, leg. 2220, consulta del CG, 5/I/1670.

11 AGS, GA, leg. 2220, consulta del CG, 13/VI/1670.

12 AGS, CMC, 3ª época, leg. 1905, doc. 6, cuentas de Antonio del Río, pagador de los presidios y ejército de Galicia, 24/I/1662 a 24/X/1664. AGS, GA, leg. 2135, consulta del CG, 19/VIII/1667.

13 AGS, GA, leg. 2164, consulta del CG, 4/V/1668. En 1684, el almirante general de la Armada se quejaba de que ni para los tripulantes de su navío ni para los de los demás no había "recurso de una sola ración, ni alivio para la infantería y enfermos del hospital, siendo en esto y en todo lo demás imponderable el desconsuelo con que allí se está [...]". AGS, GA, leg. 2614, consultas del CG, 9-19-26/X/1684.

14 GRACIA RIVAS, op. cit., n. 3, p. 181.

15 AGS, GA, leg. 2164, consulta del CG, 11/V/1668. AGS, GA, leg. 2193, Bartolomé Pantoja a don Diego de la Torre, secretario del CG, San Sebastián, 24/XII/1668.

16 AGS, GA, leg. 2346, dos consultas del CG, 7/VIII/1676.

17 AGS, GA, leg. 2409, consulta del CG, 17/I/1678. AGS, GA, leg. 2443, consulta del CG, 29/III/1679.

18 AGS, GA, leg. 2442, consulta del CG, 25/VIII/1679.

19 AGS, GA, leg. 3790, consulta de la Junta de Armadas (JA), 21/X/1690.

20 El rey había impuesto en 1684 al arzobispo de Sevilla y en 1685 al de Santiago aquellos 132.000 reales anuales para el hospital de la Marina por diez años, y se había renovado el servicio en 1694-1695 por otros diez. El arzobispo de Sevilla había pagado a la altura de 1696 489.889 reales de vellón y estaba debiendo otros 178.360. El de Santiago había contribuido con 440.375 reales de vellón y adeudaba 180.758. AGS, GA, leg. 3876, consulta de la Junta de Aprestos de la Armada, 16/IV/1696. Por cierto que en junio de 1698, la deuda del arzobispo de Santiago ya estaba en 228.005 reales de vellón. AGS, GA, leg. 3897, consulta de la Junta de Aprestos de la Armada, 22/X/1698.

21 AGS, GA, leg. 3805, consulta de la JA, 22/IX/1691 y 10/I/1692. Todavía a fines de 1695 coleaba el tema, cuando se pensó en el mes de diciembre que, al haber muerto recientemente el obispo de Cádiz y dejando los arzobispos de Sevilla y Santiago de pagar de manera efectiva 32.000 reales al año, para llegar a los 132.000 consignados para hospitales, se le sugiriese al rey que el nuevo obispo electo tuviese que asumir esos 32.000 reales anuales de manera efectiva. AGS, GA, leg. 3864, consulta de la JA, 14-19-30/XII/1695.

22 AGS, GA, leg. 3820, consulta del CG, 9/IV/1692.

23 AGS, GA, leg. 3075, consultas del CG, 19-28/XI/1698.

24 AGS, GA, leg. 3075, consulta del CG, 17/XI/1698.

25 AGS, GA, leg. 2268, consultas del CG, 13-16/IV/1672. Quizá fuera el caso del médico malagueño Simón de Perea, quien en 1670 sustituyó en la guarnición del peñón de Alhucemas a fray Lorenzo de Buyça de la orden de San Juan de Dios. AGS, GA, leg. 2220, consulta del CG, 3/I/1670.

26 En el caso de la corona de Aragón también se estilaba que el clero enviase ayudas para los hospitales militares. En 1694, por ejemplo, los obispos del reino de Aragón enviaron 3.520 reales para los hospitales catalanes y el arzobispo de Valencia 2.750 reales. Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón (CA), leg. 69, consulta del CA, 5/IV/1694. ACA, CA, leg. 70, consulta del CA, 4/IX/1694. En una demanda previa, hasta febrero de 1691 se recogieron 8.968 reales de plata. ACA, CA, leg. 69, consulta del CA, 20/II/1691.

27 AGS, GA, leg. 3099, consulta del CG, 16/I/1699. AGS, GA, leg. 3100, consulta del CG, 15/V/1699.

28 AGS, GA, leg. 3099, gobernador de Orán a Carlos II, 3/III/1699 y consulta del CG, 24/IV/1699.

29 ACA, CA, legajo 304, doc. 82, don Juan José a Felipe IV, 20/XII/1653. ACA, CA, legajo 263, doc. 1, consulta del CA, 9/I/1654. Y, con todo, a causa de la epidemia, a fines de octubre de 1653 todavía se encontraban "cada día seis u ocho [soldados] muertos por las calles" de Barcelona. ACA, CA, legajo 263, doc. 1, consulta del CA, 11/XI/1653.

30 ACA, CA, legajo 263, doc. 1, consulta del CA, 13/VII/1654. ACA, CA, legajo 304, doc. 76, copia de carta de don Juan al rey, 26/IX/1654.

31 AGS, GA, leg. 2001, consulta del CG, 5/VII/1662. ACA, CA, leg. 315, consulta del CA, 11/VII/1662.

32 ACA, CA, leg. 231, Carlos II al duque de Montalto, 28/V/1696.

33 Era fama en toda Cataluña las muchas enfermedades, fiebres, que se contraían en Rosas a causa de unas aguas estancadas que había allí cerca. En 1662, en un informe de Pedro Esteban Castellón, gobernador de Barcelona, dirigido a Felipe IV, aquel le aseguraba que en Rosas la guarnición "[...] están reducidos a comer hierbas silvestres nacidas en aquellas murallas, de que resultan graves enfermedades, y no sin riesgo de poder ser maliciosas […]". AGS, GA, leg. 2.000, Pedro E. Castellón a Felipe IV, 22-29/IV/1662.

34 ACA, CA, leg. 323, Osuna a Mariana de Austria, 8/XII/1669.

35 ACA, CA, leg. 328, consulta del CA, 26/VII/1673.

36 ACA, CA, leg. 326, consulta del CA, 17/XI/1671.

37 ACA, CA, leg. 327, consulta del CA, 30/VII/1672.

38 En 1665, los cónsules de Puigcerdà habían entendido que se debía dar un real de plata diario a cada soldado enfermo asistido en el hospital municipal. Dicha circunstancia condujo a las quejas de los asistentes del hospital, que no cobraban sus salarios, y a quedarse sin medicinas. Archivo Comarcal de la Cerdaña (ACCE) doc. 125/58, Ajuntament de Puigcerdà, registre de Consells, 7/XI/1662 a 11/X/1667, consejos del 10/III/1665 y 23/VII71665.

39 ACA, CA, leg. 326, consulta del CA, 3/XI/1672. Juan de Mir añadió que los soldados enfermos del hospital ceretano recibían cada año ochenta carros de leña sin los platos y escudillas necesarios a modo de servicio de la municipalidad.

40 AGS, GA, leg. 2191, Juan Mir, veguer de la Cerdaña, desde Puigcerdà, 7/I/1668. AGS, GA, leg. 2194, consultas del CG, 13-29/V/1669.

41AGS, GA, legajo 2220, Sessa a Mariana de Austria, 15/XI/1670 y consulta del CG, 26/XI/1670. AGS, Estado, legajo 2691, Sessa a Mariana de Austria, 15/XI/1670.

42 ACCE, 125, doc. 59, Ajuntament de Puigcerdà, registre de Consells, 1/XI/1667 a 13/IV/1673, consejos de 30/IX/1670, 31/III/1671 y 15/VIII/1671.

43 ACCE, 125, doc. 172, Ajuntament de Puigcerdà, registre de Consells, 21/III/1673 a 6/V/1678, consejos de 6/VI/1676 y 29/VII/1676.

44 ACA, CA, leg. 432, San Germán a Mariana de Austria, 11/X/1674.

45 ACA, CA, leg. 232, consultas del CA, 19/X/1675 y 9/III/1676.

46 ACA, CA, leg. 232, consultas del CA, 2-5-29/III/1676 y 15/VI/1676.

47 AGS, GA, leg. 2.440, consulta del CG, 30/X/1679. ACA, CA, leg. 334, Carlos II al CA, 6/II/1680.

48 ACA, CA, leg. 335, consulta del CA, 17/VIII/1684.

49 En un caso, al menos, en el hospital militar de Alcántara, su administrador, fray Cosme de Ovando, se negó a dar de comer a los soldados afectados por el mal gálico ante la crítica del resto de los sirvientes del mismo. Al respecto, AGS, GA, leg. 2195, diversas cartas de abril y mayo de 1669, entre otras de don Juan Baltasar de Urbina al CG, 14/VI/1669.

50 AGS, GA, leg. 2510, consultas del CG, 27/I/1681 y 20/VIII/1681.

51 ACA, CA, leg, 335, consulta del CA, 17/VIII/1684.

52 ACA, CA, leg. 335, don Juan José a Felipe IV, 15/III/1654.

53 ACA, CA, leg. 323, virrey Sessa a Mariana de Austria, 22/III/1670.

54 AGS, Estado, leg. 2700, copia de un papel del duque de San Germán para el teniente de proveedor general del ejército de Cataluña, 30/XII/1674.

55 ACA, CA, leg. 330, San Germán a Mariana de Austria, 27/IV/1675.

56 ACA, CA, leg. 423, virrey Castel Rodrigo a don Diego de Sada, secretario del CA, 10/III/1663.

57 ACA, CA, leg. 418, Gonzaga a Mariana de Austria, 3-26/X/1665. AGS, GA, leg. 2164, consulta del CG, 25/V/1668. ACA, CA, leg. 323, Sessa a Mariana de Austria, 22/III/1670. AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 348, asiento de F. Argemir, 17/III/1672.

58 ACA, CA, leg. 451, consejeros de Barcelona a Carlos II, 11/XI/1685.

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. C. CAZORLA, Algunas notas sobre la sanidad militar en el siglo XVII: el hospital de la Escuadra del Reino de Galicia", en M.I. CARZOLIO et alii (eds.), El Antiguo Régimen: una mirada de dos mundos: España y América, Buenos Aires, Prometeo libros, 2010, pp. 241-252. [ Links ]

2. A. C. GARCÍA MARTÍNEZ, Las constituciones de los hospitales y los cuidados enfermeros en la España de los Austrias (siglos XVI-XVII), Erebea, 4 (2014), pp. 43-80. [ Links ]

3. M. GRACIA RIVAS, La sanidad naval española: de Lepanto a Trafalgar. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 5 (2006), pp. 167-185. [ Links ]

4. M. GRACIA RIVAS, Los hospitales reales del Ejército y Armada en las campañas militares del siglo XVI, en D. MAFFI y E. GARCÍA HERNÁN, eds., Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica: política, estrategia y cultura en la época moderna (1500-1700), vol. II, Madrid, Laberinto, 2006, pp. 765-784. [ Links ]

5. T. HUGUET-TERMES, Ciudad y hospital en el Occidente europeo, 1300-1700, Lérida, Milenio, 2014. [ Links ]

6. G. PARKER, El Ejército de Flandes y el camino español, 1567-1659, Madrid, Alianza, 1985. [ Links ]

7. M. PARRILLA, El hospital militar español de Malinas en los siglos XVI y XVII, Madrid, SGE, 1964. [ Links ]

8. M. REDER GADOW, Los Hospitales de Campaña en la Málaga de los tiempos modernos, siglos XVI y XVII en VV. AA, La Iglesia española y las instituciones de caridad, Madrid, Escurialenses, 2006, pp. 285-304. [ Links ]

9. C. STORRS, Health, Sickness and Medical Services in Spain's Armed Forces c. 1665-1700. Medical History. 50/3 (2006), pp. 325-350. [ Links ]