Introducción

El sistema reduccional jesuita de guaraníes se desarrolló en la América Hispana Colonial entre 1609 y 1767/68, momento del extrañamiento de la Compañía de Jesús del Reino de España y de todas sus colonias. Para esa fecha, eran treinta los pueblos existentes bajo la administración Jesuítica. Las actividades reduccionales no se limitaban únicamente a la conversión religiosa de sus habitantes. “La reducción propiamente dicha estaba constituida por una suma de espacios con funciones específicas integradas a un mismo sistema” (Platini y Poenitz, 1994, p. 396), fundamentales para la vida y funcionamiento de los pueblos. Entre estos, debemos considerar principalmente a las estancias, con sus postas y capillas, donde se criaba y/o guardaba el ganado que abastecía a las poblaciones, pozos/tajamares, caminos, puertos, entre otros elementos. En este sentido, el sistema permitía una economía y una producción integrada, proporcionándole sustentabilidad, puesto que ocurría una complementariedad de la producción de cada pueblo.

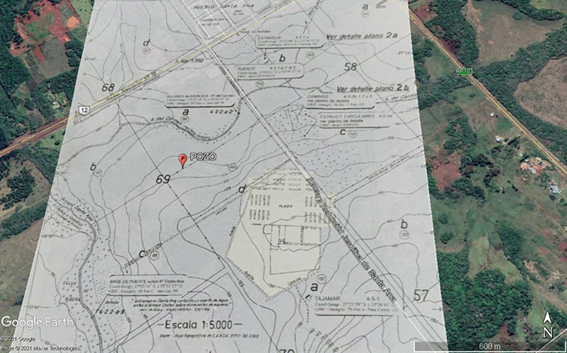

En este escrito se presentan los trabajos de campo arqueológico y de intervención realizados en el pozo de agua del sitio La Chacra, ubicado en la localidad de Santa Ana, departamento Candelaria, provincia de Misiones, a 40 km de la capital Posadas (Fig. 1). Sus relictos están emplazados en la zona periférica de la antigua reducción jesuita de guaraníes de Santa Ana, que funcionó en este lugar bajo la administración de la Compañía de Jesús entre 1660 y 1768. Esta misión, asentada inicialmente en la región del Tape en 1633 (actual estado de Río Grande Do Sul, Brasil) fue trasladada a las proximidades del río Paraná en 1660, debido a los ataques de bandeirantes paulistas, quienes esclavizaban a los guaraníes de las primeras misiones. Hacia 1760 llegó a reunir casi 6000 personas, para quienes era necesaria una producción de alimentos suficiente junto con el debido abastecimiento de agua. En relación con este último punto, Mata et al. señalan que “Las estrategias implementadas para la obtención, almacenamiento y distribución del agua se han constituido a través del tiempo, como espacio de encuentro, trabajo, abastecimiento y poder, con fuerte impronta en el territorio y en el paisaje” (2015, p. 208). Schávelzon (S/R) afirma que, desde comienzos del siglo XVII, en la Buenos Aires colonial se excavaron pozos de agua para uso familiar. Sostiene que “Los pozos los hacían los poceros, trabajo indeseado pero habitual de los esclavos africanos primero y de los negros libres más tarde, quienes siempre dejaban algún sistema de acceso, aunque más no fueran pequeños escalones excavados en la tierra de la pared, para poder subir y bajar a limpiarlos. Eran llamados “pozos de balde” o “pozos de agua” y nunca aljibes, que eran otra cosa, aunque ahora se los confunde porque se ven iguales desde arriba” (Schávelzon, S/R, p. 2).

La bibliografía especializada ha dado cuenta de la existencia de pozos de agua en los pueblos jesuíticos (Gutiérrez, 2017; Levinton, 2005) y muchos de ellos han sido plasmados en planimetrías (Maggi, 1981). Sin embargo, hasta el momento han recibido escasa atención en el ámbito de las intervenciones patrimoniales o de las investigaciones arqueológicas, con alguna excepción. Por ejemplo, Mujica y Giménez (2010) realizaron relevamientos de tres pozos por fuera de la planta urbana de la reducción de San Carlos que fueron puestos en relación con el sistema hidráulico de ese pueblo. Con respecto a Santa Ana, el pozo ubicado en la plaza de la reducción muestra evidencias de reutilización en la época de la neocolonización (fin siglo XIX - comienzos siglo XX): su brocal está compuesto por sillares que forman un cuadrado y sus juntas están tomadas con cemento, aunque al observar su interior, puede apreciarse que su desarrollo subterráneo es cilíndrico. No obstante, ni este pozo ni el de La Chacra han sido referenciados en las planimetrías del sitio y su contexto, pese a que en ella se señalan otras estructuras como un tajamar, fuentes, caminos y puentes (Equipo Ítalo-argentino, 1994; Poujade y equipo, 2007).

La reducción de Santa Ana está inscripta en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984. Por lo tanto, posee como resguardo una zona de amortiguamiento que está definida en las Directrices prácticas como “an area surrounding the nominated property which has complementary legal and/or customary restrictions placed on its use and development in order to give an added layer of protection to the property” (World Heritage Centre, 2021, p. 34). La Chacra es una propiedad privada que linda al este con el predio protegido de la reducción; y comparte sus otros límites con el secadero de la yerbatera CBSe. Se accede por la misma calle vecinal que lleva a la reducción. El trabajo de campo arqueológico se llevó a cabo a comienzos de 2020 y fue ejecutado en coordinación con el estudio Magadán & asociados, luego de una evaluación conjunta entre las autoras, el arquitecto Mgter. Marcelo Magadán y la Arq. Alina Bistoletti que incluyó visitas al sitio, reuniones de oficina, y mediante llamadas grupales. De esta manera, se establecieron los criterios generales de trabajo para que, luego de la excavación del pozo (Área Arqueología), se iniciaran las tareas de restauración propiamente dichas (Área Arquitectura). Este escrito da cuenta de lo realizado por el Área Arqueología. Cabe señalar que este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto “El uso del espacio en las misiones jesuitas de guaraníes. El caso de Santa Ana (Misiones, Argentina)” dirigido por las Dras. Salvatelli y Roca, y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Revalorización Cultural y Museos, Secretaría de Estado de Cultura, Provincia de Misiones.

Fuente: Montaje a partir de imagen de Poujade y equipo (2007)

Fig. 1: Ubicación de la Chacra y el casco urbano de la reducción de Santa Ana. Misiones, Argentina. Montaje a partir de imagen de Poujade y equipo (2007).

Diagnóstico inicial

A mediados de 2017, una de las propietarias del terreno familiar denominado La Chacra contactó a este equipo para dar aviso de la presencia de patrimonio arqueológico. Concretamente, se trataba de un pozo de agua emplazado en un maizal, a la vera de un camino abierto hace unos pocos años que atraviesa el terreno en sentido longitudinal. Luego de una visita al lugar, se constató la necesidad de realizar un relevamiento y estudio preliminar para determinar el estado de conservación del bien y su entorno, sus características, vinculación con la reducción y adscripción cronológica.

Estas tareas fueron concretadas en julio de 2019, mediante una campaña arqueológica que incluyó prospecciones y sondeos en distintos sectores de la chacra. En relación con el pozo, se constató que el sector vinculado con el camino se hallaba comprometido y había algunos sillares faltantes (Fig. 2). En principio, se infirió que se habrían deslizado hacia el interior del pozo. Se observó que, por debajo de la hilada más baja, algunos sectores se presentaban socavados, es decir, que los sillares superiores no contaban con apoyo completo. También se concluyó que el constante paso de camiones hacia el terreno lindante estaba perjudicando la estructura, produciendo vibraciones y socavando sus límites externos. Al mismo tiempo, se notó que el proceso de erosión había comenzado como consecuencia de los elementos estructurales faltantes y que las lluvias acelerarían el daño mediante el escurrimiento y lavado de las paredes. En los últimos años -2018 y 2019-, las precipitaciones anuales han ido en aumento y rondaron entre 1833.7 mm y 1971.1 mm respectivamente, por sobre los niveles de los años anteriores, que rondaban los 1700 mm aproximadamente (OPAD1). Asimismo, el pozo no contaba con brocal y se identificaron, al menos, 20 sillares de origen reduccional en las inmediaciones de la casa del cuidador del terreno.

El mal estado de conservación de la estructura, así como el riesgo de trabajar en profundidad en un espacio cerrado, condicionaron las decisiones técnicas y metodológicas en cuanto a cómo se llevaría adelante la excavación. La ejecución del trabajo resultó un importante desafío a nivel técnico, que implicó una extrema organización de tareas que debían sincronizar la excavación propiamente dicha con la parafernalia vinculada con la seguridad. Asimismo, a lo largo de 13 días de trabajo de campo, se registraron elevadas temperaturas, con térmicas de entre 38º y 40º.

De esta manera, el trabajo arqueológico fue organizado en 5 etapas: A. Planteo de estructura tubular y acondicionamiento de zona de trabajo. B. Armado de estructura de apuntalamiento del pozo. C. Excavación arqueológica y estructura de apuntalamiento de trinchera. D. Excavación arqueológica del pozo. E. Cierre de excavación y relleno del pozo. En los próximos apartados se detallan las actividades realizadas y los principales resultados obtenidos.

Estructuras y seguridad: planteo y especificaciones técnicas

Este pozo es un constructivo compuesto por sillares de arenisca, que presentaba un derrumbe lateral en sentido norte, con componentes desplazados en el interior que se infieren propios del derrumbe. A simple inspección, se contabilizaron cinco elementos a verificar luego del movimiento de suelo y excavación. Existe una erosión horizontal pronunciada -el socavamiento de mínimo de 0,45 m- y un camino lateral. Ese camino que se abre tangencialmente al norte del pozo que marcó un desnivel de 0,50 m entre el nivel más alto del pozo al nivel del camino.

Con el objetivo de reforzar las superficies de las paredes del pozo con claros indicios de erosión, se decidió realizar una intervención, que consistió en un apisonamiento de la base horizontal del socavado para luego montar unos soportes verticales con bases planas que permitiesen la distribución de fuerzas de cargas de los sillares; su colocación fue previa al montaje de la estructura de apuntalamiento.

Dado el estado de conservación del pozo, se evaluaron las posibilidades de montar estructuras apropiadas para la preservación del constructivo y de seguridad de las personas. Se determinó que la intervención arqueológica requería seguridad extra, por lo que se montó un cuerpo de andamio de 3 m x 1,40 m, con bases de 0,40 m x 0,40 m para la distribución de cargas de los puntales verticales del andamio. Además, se utilizaron tablones como bases, para la distribución y seguridad de las personas en las tareas cercanas al brocal del constructivo.

A la vez que se realizó el cálculo de los pesos críticos que debería soportar la estructura de andamio a la hora de extraer los sillares caídos en el interior del pozo, se armó un pórtico superpuesto para la sujeción de travesaños que permitiesen la colocación de aparejos y rotadores capaces de sostener la carga. La sujeción se realizó con elementos seguros que permitiesen el armado y desarme fácil, dando capacidad de maniobra y operatividad. Además, para la seguridad de las personas que trabajaron en la intervención se utilizaron arneses, cuerdas, cascos, guantes, calzados de seguridad y atavíos pertinentes al tipo de tareas. Para toda la intervención se convocó a dos operarios con experiencia en trabajo sobre patrimonio que habían participado de los trabajos de puesta en valor de Santa Ana y San Ignacio (2009-2010), así como de Santa María La Mayor y Nuestra Señora de Loreto (2012-2013).

Respecto a la preservación del constructivo, durante la excavación y movimiento de suelos, se determinaron dos acciones. Por un lado, construir una estructura de apuntalamiento de madera que soporte y distribuya las fuerzas durante la intervención, dadas las condiciones desconocidas de comportamiento del terreno por debajo de lo visible. Por otro lado, se planteó la intervención lateral del pozo a través de una trinchera de mínimo de 0,60 m x 0,60 m de lado y 1,70 m de profundidad, según la evaluación previa respecto a la seguridad de las personas en el momento de la excavación arqueológica, extracción y movimiento de los sillares y estructura constructiva. A su vez, la intervención en el lateral del pozo permitió cotejar el sedimento y la composición morfológica del área y las capas inertes en relación con los vestigios antrópicos.

La estructura de apuntalamiento se calculó en relación con las dimensiones del pozo y a las cargas aparentes respecto al terreno y las rocas que lo componen. Se trató de una estructura de madera de pino de 6” x 1” x 1,50 m que conformaban una circunferencia. Se elaboraron puntales para contraponer a las cargas centrípetas del constructivo, que se fueron ajustando en relación con el movimiento de suelo y excavación. El planteo inicial cubrió el pozo hasta pasar la profundidad de la erosión, buscando principalmente estabilidad en los sillares. Luego se ampliaron las profundidades y dimensiones de la estructura de apuntalamiento, lo que requirió constantes ajustes, nivelaciones, y toma de decisiones estructurales en el desarrollo de la excavación. Se logró una armónica combinación técnica entre los integrantes del equipo a la hora de evaluar y reconfigurar cada etapa (Fig. 3).

El impacto de los trabajos en el área circundante al pozo y las lluvias obligaron a replantear las estructuras y buscar mayor seguridad a la hora del avance de las excavaciones en profundidad, por lo que se realizó un replanteo de la estructura de andamiajes y sostén de reaseguro para la estructura de apuntalamiento. Este ajuste consistió en montar una capa de tierra de amortiguamiento en la zona del brocal del pozo y los laterales, para elevar el área de apoyo de andamios y, a su vez, sostener la estructura de apuntalamiento con sogas en direcciones opuestas a los esfuerzos, para llevar a cabo un preciso ajuste de tensiones internas.

Excavación arqueológica

Trinchera

Como se indicó, para poder acceder al pozo y que sea factible y seguro el movimiento de la persona en su interior, así como el retiro de baldes y sillares, se decidió realizar una trinchera de acceso. La ubicación de la trinchera tuvo una orientación noroeste-sudeste, a continuación del sector donde había sillares faltantes, aprovechando la apertura que se formó por el derrumbe de estos. Las dimensiones de la trinchera fueron 2,20 m de largo x 1,30 m de ancho. Se dividió en sector interno (I) y sector externo (E), el primero, contiguo al pozo, ocupó los primeros 0,60 m que corresponden al largo aproximado de los sillares del pozo, mientras que el 1,20 m restante fue llamado sector externo. El sector interno fue trabajado con máximo cuidado, ya que el sedimento estaba flojo, por el lavado producido por el escurrimiento de agua de lluvia.

Originalmente, se había ideado una trinchera más angosta, pero debido al gran socavado presente por debajo de los sillares del sector oeste del pozo, debió ser ampliada para asegurar su resguardo. Eso implicó reubicar el andamio, pues el sector este se veía comprometido por presentar sedimento suelto. Este movimiento produjo el hallazgo de fragmentos de vidrio -sector este del pozo-, y un fragmento de metal moderno -sector oeste-.

La trinchera se excavó por niveles de 0,15 m. El sedimento retirado fue referenciado según niveles y sectores. Los restos culturales recuperados fueron embolsados con su correspondiente número de hallazgo. En cada nivel, se tomaron muestras de sedimento. Se trabajó desde el sector externo hacia el interno. El sector externo de la trinchera quedó emplazado sobre el camino. Este se encuentra unos 0.50 m por debajo del nivel de arranque del pozo y el maizal. Se dedujo que el paso de la máquina para abrir el camino con seguridad extrajo la tierra, produciendo dicho desnivel. Con el tiempo, el paso de los vehículos fue compactando el suelo. Esto fue verificado al comenzar a excavar la trinchera, ya que sobre todo en los dos primeros niveles el sedimento se presentó compactado. Asimismo, se instalaron dos zarandas, una por cada sector. El material recuperado fue etiquetado como material de zaranda. Por otra parte, a medida que avanzó la excavación de la trinchera, se fue armando la estructura de apuntalamiento: cada 0,30 m de profundidad, se agregaron nuevas tablas para contener las paredes laterales de la misma.

Entre T2 y T3 se identificaron sillares asociados al pozo que se encontraban desplazados en el sector este (Fig. 4). Fueron numerados con témpera blanca lavable (nº 1 al 5) y fotografiados para proceder a su desarme a medida que se avanzaba con la excavación y registrar su posición para la instancia de rearme. Se determinó que el sillar 1 correspondía a la hilera 3 y el sillar 5, a hilera 4. Al retirar este último sillar, por debajo, se identificó un adobe a una profundidad de 0,70 a 0,90 m, el cual fue puesto a resguardo. El sillar nº 6 se verificó que está trabajado en una de sus caras y se encontraba inclinado hacia el interior del pozo. También se registró una teja colocada de canto. Al terminar de extraer los sillares desplazados, los sillares del pozo que quedaron colocados forman una suerte de escalera; además, se realizó una estructura de apuntalamiento a medida, para contener este material constructivo de posibles movimientos. Se habilitó una cancha de acopio temporal para ir depositando el material pétreo. Se ubicó en las inmediaciones de la zona de trabajo. Entre estos sillares se reconocieron tres cuñas. El resto de los sillares fueron extraídos al excavar la trinchera.

Con respecto a las características del sedimento, en los primeros tres niveles (hasta 0,45 m) predominó la laterita (tierra colorada). El nivel T2, además, presentó gran cantidad de fragmentos de cuarzo y cristales que se van desintegrando, mientras que en T3 -menos compacto- se identificaron sectores con tosca (saprolito) y sectores compuestos por laterita. En T6 se observó nuevamente saprolito. En el siguiente nivel se registraron fragmentos líticos planos de canto que, según la geóloga Susana Ciccioli (Dirección Provincial de Vialidad), corresponden a diaclasas del basalto; esto es, la conformación del basalto pasa por varias etapas y esta es una de ellas. A partir de T8 y hasta T10 (1,50 m) todo el sedimento excavado era saprolito.

Pozo

Antes del armado de la estructura de apuntalamiento, se realizó una inspección ocular desde dentro del pozo. En primer lugar, valiéndose de una escalera, se retiró manualmente la vegetación interior (helechos e isipó) que se encontraba adherida a los sillares. La limpieza de la vegetación proporcionó un panorama más claro de la situación del interior del pozo. Se constató que por debajo de la última hilada de sillares había ladrillos de adobe, aunque en algunos sectores han desaparecido.

El sector oeste, contiguo a la apertura causada por piezas faltantes, estaba muy socavado, resultando en un espacio vacío. Se constató que el sedimento faltante era mucho mayor al observado desde afuera y que los sillares superiores prácticamente carecían de apoyo. La medida aproximada del hueco formado por la ausencia de una base de adobes fue de 0,50 m de alto x 0,60 m de profundidad. Al fotografiar el hueco, se comprobó actividad fúngica -todo el espacio estaba blanco-. Se decidió apuntalar el sector, de la manera indicada en el apartado 3, para lo cual se debió realizar una nivelación con el fin de asegurar la base. Se limpió y retiró el adobe que estaba disgregado. En el sector este del pozo, también por debajo de los sillares, se detectó otro espacio socavado. Al momento de hacer la nivelación para colocar la estructura de apuntalamiento se encontró un ladrillo de adobe a los 0,92 m de profundidad, el cual fue recolectado. Finalmente, al mover y limpiar los sillares superiores (hiladas 1 y 2 en el sector oeste del pozo) y comenzar con la estructura de apuntalamiento, el sedimento retirado fue pasado por zaranda, encontrando un fragmento de teja uno de cuarzo y carbón.

Otra característica constructiva a destacar a partir de la observación cercana fue la identificación de fragmentos de cerámicas y/o de tejas entre las hiladas de sillares de arenisca y las de adobe. Estas podrían haber servido para nivelar. Esto mismo se observa en construcciones jesuíticas.

Antes de describir el proceso de excavación del pozo, se mencionan los hallazgos asociados a la instalación de la estructura tubular ubicada por encima del pozo y de la estructura de apuntalamiento. Al nivelar el sedimento para la colocación del andamio, se encontraron fragmentos de baldosas, del tipo que hay en los sitios jesuíticos. Asimismo, en las inmediaciones del pozo, hacia el maizal, a nivel superficial se fueron encontrando fragmentos de ladrillo del mismo tipo de los hallados durante el trabajo de campo 2019.

Antes de comenzar con la excavación, se reacomodó nuevamente el andamio. Al movilizar el sedimento se halló un fragmento de ladrillo y más fragmentos de baldosas. Todo el material fue recolectado. En cuanto a la excavación del interior del pozo, se continuó trabajando con niveles de 0,15 m. El empalme entre la trinchera y el pozo se realizó en 1,05 m. Cada nivel fue identificado con la letra P (pozo) y se continuó con la numeración de forma correlativa con el que se llevaba en la trinchera. Por este motivo, el primer nivel del pozo es P8. En cada nivel se excavó el sedimento y se fueron liberando los sillares del interior del pozo. Cada uno de los sillares fue identificado con la letra D (derrumbe) y números correlativos; si eran fragmentos pequeños, sólo se colocaba un punto (.). Se tomaron fotografías que permitieran poner en relación los distintos sillares (Figs. 5 y 6). También se registró la profundidad, que fue tomada sobre el extremo del sillar que se encontraba más arriba; muchos estaban de punta y ocupaban 2 o 3 niveles, ejemplo D3. Una vez liberados se procedió a su extracción.

Al igual que durante la excavación de la trinchera, los sillares extraídos del pozo se colocaron de manera ordenada en una cancha de acopio temporaria, en las inmediaciones de la zona de trabajo. Estos mismos sillares fueron utilizados en el momento de la restauración de la estructura. Paralelamente al desarrollo de las tareas, se cepillaron, limpiaron y relevaron los sillares del exterior e interior del pozo ubicado en las canchas de acopio (Fig. 7).

| Denominación | Nivel | Profundidad -en m- | Medidas (largo x ancho x alto) -en cm- | Integridad | |

|---|---|---|---|---|---|

| SILLARES EXTRAIDOS DEL EXTERIOR DEL POZO | |||||

| 1 | T2 | 0,25 | 64 x 28 x 23 | Entero | |

| 3 | T3 | 0,35 | 43 x 15 x 25 | Fragmentado | |

| 5 | T3 | 0,4 | 64 x 32 x 16 | Entero | |

| 6 | T4 | 0,55 | 50 x 30 x 14 | Fragmentado | |

| 2, 4 y S/N | 25 fragmentos de “cascajos” y cuñas | ||||

| SILLARES EXTRAIDOS DEL INTERIOR DEL POZO | |||||

| D1 | P9 | 1,15 | 46 x 27 x 18 | Fragmentado | |

| D3 | P10 | 1,2 | 89 x 25 x 15 | Entero | |

| D8 | P12 | 1,5 | 59 x 16 x 26 | Casi entero (90%) | |

| D11 | P13 | 1,7 | 62 x 22 x 29 | Fragmentado | |

| D14 | P14 | 1,85 | 45 x 23 x 15 | Fragmentado | |

| D15 | P14 | 1,82 | 38 x 16 x 22 | Casi entero (90%) | |

| D16 | P14 | 1,92 | 51 x 22 x 26 | Casi entero (90%) | |

| D17 | P14 | 1,93 | 69 x 19 x 30 | Fragmentado | |

| D18 | P14 | 1,95 | 87 x 21 x 31 | Fragmentado | |

| D19 | P15 | 1,98 | 69 x 19 x 27 | Entero | |

| D22 | P15 | 2,06 | 44 x 33 x 10 | Entero | |

| D24 | P16 | 2,2 | 47 x 19 x 25 | Fragmentado | |

| D25 | P16 | 2,23 | 63 x 19 x 29 | Fragmentado | |

| D26 | P17 | 2,3 | 35 x 15 x 28 | Fragmentado | |

| D28 | P17 | 2,38 | 68 x 37 x 19 | Entero | |

| D29b | P17 | 2,39 | 25 x 16 x 9 | Fragmentado | |

| D30 | P18 | 2,45 | 70 x 20 x 28 | Entero | |

| D31 | P19 | 2,55 | 47 x 14 x 28 | Entero | |

| D32 | P19 | 2,6 | 32 x 23 x 13 | Fragmentado | |

| D33 | P19 | 2,62 | 24 x 15 x 10 | Fragmentado | |

| D34 | P19 | 2,69 | 59 x 23 x 12 | Entero | |

| D35 | P20 | 2,8 | 32 x 14 x 11 | Fragmentado | |

| D36 | P21 | 2,9 | 56 x 18 x 18 | Casi entero (90%) | |

| D37 | P21 | 2,87 | 32 x 21 x 11 | Fragmentado | |

| D2 | P10 | 1,22 | Partes de sillares o fragmentos de “cascajos” que no es posible tomar medidas | ||

| D4 | P9 | 1,1 | |||

| D5 | P10 | 1,3 | |||

| D7 | P11 | 1,42 | |||

| D12 | P12 | 1,62 | |||

| D13 | P13 | 1,79 | |||

| D20 | P15 | 2 | |||

| D23 | P16 | 2,17 | |||

| D27 | P17 | 2,28 | |||

| D38 | P21 | 2,9 | |||

| D29a | P17 | 2,29 | |||

Los sillares fueron numerados a medida que se fueron excavando y descubriendo. El D1 fue el sillar que se encontraba a menor profundidad (1,15 m). Al comenzar a excavar el sedimento, al este del sillar D1, se hallaron dos fragmentos de loza moderna. Estos hallazgos corresponden al nivel P8.

Para extraer D1 y D2 se trabajó entre los niveles P8/P9; se continuó excavando y recién en P13 se pudo extraer D3. Por su tamaño y su posición de caída, podría haber pertenecido a la hilada 1, junto al único sillar que hoy permanece. En los niveles P10 y P11 comenzaron a aparecer vidrios y, por debajo, una bolsa de nylon. Se registraron una gran cantidad de vidrios, de diferentes tamaños, colores, planos, bases, picos, platos, vasos. Al continuar excavando, en los niveles P11 y P12, sector noroeste del pozo, nuevamente se hallaron vidrios; además, se encontró alambre y más restos de la bolsa de nylon.

Cabe aclarar que D6, D9 y D10 fueron marcados como sillares, aunque al retirarlos y limpiarlos se constató que se trataba de adobes. Se extrajeron y se los envolvió en media sombra para que se sequen lentamente y proteger su estructura. Las profundidades registradas fueron: D6: 1,34 m; D9: 1,50 m; D10: 1,63 m.

Desde el inicio y hasta el nivel P12, el sedimento estuvo compuesto por tierra colorada (laterita) y se fue presentando cada vez más húmeda, al punto de parecer barro. Se fue apartando para que seque con el fin de pasar por zaranda.

En el nivel P13, a una profundidad de 1,62 m, se halló carbón, el cual mide 0,28 m de largo; por el tipo de sedimento, el carbón se presentaba muy frágil, húmedo y se desgranaba. Además, se encontró una teja a 1,91 m, nuevos restos de carbón a 1,90 m de profundidad respectivamente y un fragmento de posible baldosa. En el nivel P14, hubo otro hallazgo de adobe a una profundidad de 1,80 m. El hallazgo de un envase de jabón en polvo Gramby, ubicado cronológicamente entre fin del siglo XX y comienzos del XXI, a una profundidad de 1,83 m evidencia una depositación muy cercana en el tiempo. En P15 (1,90 - 2,05 m) se hallaron más vidrios del siglo XX, uno de ellos es una base con la inscripción “casa delle”; también envoltorio de caramelo, ladrillo y alambre. En P16, a una profundidad de 2,10 m, se halló un envase de plástico de lejía marca “Ayudín”; también vidrios, algunos de ellos con base cuadrada. Otros materiales que se encontraron son muy recientes como botellas de plástico, paquetes de galletitas, saché con fecha de vencimiento en 2001.

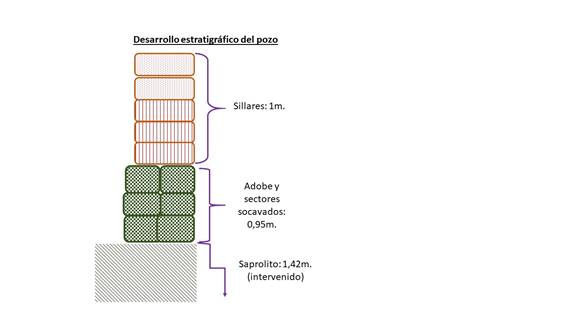

A medida que se avanzó en la excavación, fue posible distinguir la sucesión estratigráfica de las paredes del pozo, con tres sectores bien definidos: 1) sillares, 2) adobe, 3) laterita y sedimento saprolítico (tosca). Este último tramo presentó paredes firmes. El sedimento excavado entre los sillares caídos fue tierra colorada, húmeda y compacta.

En el nivel P17, a una profundidad de 2,37 m, se halló un elemento lítico, posiblemente una herramienta o mano de mortero. En P18 continuó el hallazgo de vidrios, aunque en menor cantidad que en los niveles anteriores.

En P17 y P18 se retiraron más sillares. Luego de extraer D28, un sillar irregular, que presenta un extremo que termina en punta y estaba ubicado a una profundidad de 2,50 m, se observó un sector socavado en una de las paredes del pozo. El tamaño del socavado es de ancho 0,35 m x alto 0,18 m x profundidad 0,70 m. Se apuntaló el sector socavado.

En los últimos tres niveles (P18, 19 y 20) se recuperaron ladrillos y un fragmento de una olla de hierro, posiblemente de comienzos del siglo XX. Entre 2,50 m y 3 m se identificaron nuevas oquedades en las paredes del pozo; estas se dan en sectores donde el sedimento está compuesto por tosca. En cuanto al sedimento excavado, continuó presentándose tierra colorada con una consistencia húmeda, “pastosa” y mezclada con tosca.

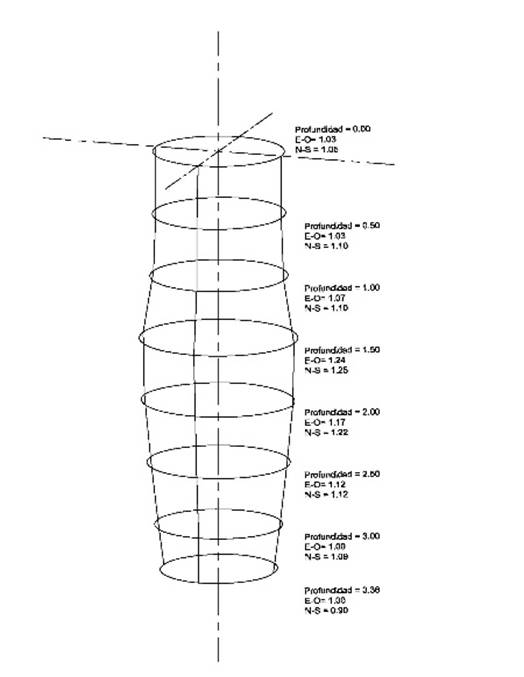

La profundidad total a la cual se llegó con la excavación del pozo fue 3,16 m, donde concluyó tanto el hallazgo de evidencia material como de sillares. Si se considera también la hilada 1, que posee 0,20 m de alto (por encima del punto cero) eso resulta en una profundidad total de 3,36 m, tal como se presenta actualmente. Se decidió terminar la excavación a esta altura. La profundidad condicionó la continuidad, ya que había escasez de aire, agravado por la temperatura exterior. Además, la circunferencia del pozo se reduce considerablemente esa altura (1 m de diámetro), dificultando la movilidad del operario. En esta instancia se realizó el relevamiento completo del desarrollo del pozo. Cada 0,50 m, se tomaron medidas en sentido norte-sur y este-oeste, además de la circunferencia del pozo para tener un registro exacto de su desarrollo (Figs. 8 a 10). Los últimos 0,50 m no llegan a completarse, por lo cual la medida final es de una profundidad de 3,36 m.

Fig. 9: Relevamiento de la circunferencia del pozo luego de su excavación

| Profundidad Pozo -en m- | Circunferencia -en m- |

|---|---|

| 0 | 3,55 |

| 0,5 | 3,44 |

| 1 | 3,52 |

| 1,5 | 4,07 |

| 2 | 3,87 |

| 2,5 | 3,65 |

| 3 | 3,26 |

| 3,36 | 3,03 |

Tratamiento de sedimentos, cierre y acondicionamiento para la conservación de la estructura

A lo largo de todo el proceso de remoción de sillares y excavación, tanto de trinchera como del pozo, se tamizó el sedimento. En el momento de trabajar la zona de trinchera, como se mencionó, se dividió la Trinchera en Externa e Interna; por lo cual se armaron dos zarandas identificadas para zarandear el sedimento de cada sector por separado. Asimismo, a partir del nivel T8, se decidió efectuar el zarandeo del 50 % del sedimento extraído, pues era saprolito (tosca).

Al momento de excavar el pozo, se unificó la zaranda y se tamizó en su totalidad la tierra removida del interior. El total del sedimento removido por el área de arqueología fue de 9,24 m3; en la trinchera se calculó 3,24 m3 y en el pozo fue de 6 m3.

En el marco de las actividades arqueológicas programadas, se llevaron a cabo una serie de relevamientos para comprender la dinámica edafológica y sedimentaria, dentro y fuera de la estructura estudiada. Se analizaron los cortes naturales de la roca madre en relación con los niveles topográficos y potenciales cauces de carga de la cuenca del Arroyo Del Carmen, afluente del Arroyo Santa Ana, ubicado a 155 m al sureste del área estudiada.

El suelo característico de la región está compuesto, a grandes rasgos, por capas de roca basáltica, saprolito (tosca) y laterita (tierra roja). En este sitio, se verificó a nivel superficial tierra roja; a partir del 1,60 m, la aparición de tosca en la zona de la trinchera. En ella, se pudo visualizar el corte de la diaclasa de la roca y constatar el desarrollo de planos oblicuos con pendientes hacia el cauce del arroyo, entendidos como posibles suministros de carga subterránea del pozo.

Durante las tareas relacionadas con el relleno del pozo, en estos planos oblicuos se debieron realizar intervenciones que posibilitasen, a futuro, la circulación de los mencionados cauces subterráneos, sin dañar la estructura y su consolidación. Estas intervenciones requirieron reutilizar material (sedimentos) propio del terreno. Para ello, se tamizó en distintas granulometrías, separando en tres grandes grupos.

Se reconstruyó el plano oblicuo de diaclasas con rocas de mayor porte, que permitiese la circulación del flujo agua restableciendo sus pendientes. Luego, se colocaron capas con tierra roja y rocas de porte medio, posteriormente, se intercalaron con los bloques de consolidación de granulometría menor. Estas capas fueron respetando dos grandes planos oblicuos que marcaban, además, las áreas de erosión en dos grandes niveles, uno en la base del pozo (3,50 m), y el otro en la base de apoyo de los sillares de la estructura (1,60 m), el cual fue el límite, en profundidad, de las intervenciones de consolidación arqueológica. De allí en adelante, el Área Arquitectura continuó con la restauración de la estructura, mediante la reintegración de las piezas excavadas (anastilosis2), es decir que se utilizaron los mismos elementos componentes de la estructura arquitectónica original, a los que se sumaron elementos de integración (la tierra con la que se conformaron los lechos de apoyo de los sillares). “Se respetaron todos los sillares originales que se encontraban formando parte de la corona y la reintegración de las mermas se detuvo en el punto en que se agotaron los sillares disponibles, aquellos que habían sido recuperados durante la excavación” (Magadán y Bistoletti, 2020, p. 5) (Fig. 11).

Las paredes rocosas del pozo poseían oquedades características de la dinámica erosiva del suelo. En esta instancia, el Arq. Magadán indicó realizar un mortero para cubrir las cavidades y sectores socavados. Se intervinieron entendiendo la potencialidad de carga futura y fluctuaciones del suelo, con el mismo criterio que los planos oblicuos. Se colocaron rocas de mayor porte y se elaboró un mortero con sedimentos de distinta granulometría. El mortero fue confeccionado con una parte de tosca mediana y una parte de tierra, que se humedece hasta que ambas granulometrías se unen. El método fue: 1- colocar tosca; 2- humedecer rociando con agua; 3- colocar la tierra; 4- formar la mezcla. El punto preciso es cuando esa mezcla queda compactada y no se disgrega. Para ello se elaboraron herramientas que permitieron la colocación a presión del material de relleno, hasta radios mayores del ancho de sillares (0,60 m).

La elaboración del mortero de consolidación requirió una precisa proporción y ajustada humedad para dar con la consistencia adecuada a los materiales utilizados, dado que no se utilizaron aditivos químicos ni elementos agregados. Las proporciones se ajustaron a las necesidades de cada área intervenida y se utilizó tierra roja como aglutinante con rocas (saprolito) de distintos portes para dar estructura al mortero y una humedad adecuada a cada oquedad.

Las intervenciones arqueológicas se registraron de distintas maneras, en un cuaderno de campo, con sistemas informáticos de geo referencias, mapas, medios visuales y además, en terreno. En este sitio se marcó con una lámina de polietileno negro el fin de la excavación arqueológica, tanto en el pozo como en la trinchera.

Materiales Recuperados

Se llevó a cabo el acondicionamiento de los restos materiales recuperados en la excavación. Luego de dos semanas de secado, se cepillaron, se extrajo la tierra pegada en sus intersticios, se confeccionaron las etiquetas necesarias y se tomaron fotografías.

La excavación de la trinchera arrojó escasos materiales, ubicados entre T1 y T3, entre ellos carbón, vidrios modernos, ladrillos, baldosas y tejas. Estos dos últimos del período jesuítico.

Al pasar por zaranda el sedimento extraído de las excavaciones, sobre todo en aquellos niveles de mucho potencial, como fueron P11 a P15, se efectuó una recolección en una bolsa de zaranda por nivel; además de la recolectada dentro de la excavación.

A continuación, se describen los materiales de los niveles de mayor potencia. En el nivel P11 se hallaron restos de vidrios de diferentes formas, colores y funcionalidad. Entre ellos se pudieron identificar vidrio de: platos, botellas -tanto picos como bases-, frasco, vaso -uno de los fragmentos de este nivel remonta con un fragmento del nivel P12-, dos fragmentos de vidrios con superficie acanalada, un fragmento tiene impreso la inscripción “LIMENTO”; además, hay fragmentos de espejo.

En el nivel P12 se pudieron identificar fragmentos de vidrios de platos, fragmentos de vaso de color celeste y otros transparentes gruesos, botellas -de 3 tonalidades de verdes- tanto bases como cuellos; vidrios finos y otros con decoración en onda, estos últimos también podrían pertenecer a vasos. Además, se recolectaron fragmentos de alambre y teja posiblemente jesuítica.

También, en este nivel se halló una bolsa del supermercado PETY, conteniendo 6 picos de botellas (5 de vino y 1 verde grueso), se recuperaron tres fragmentos de bases, otro fragmento de base en verde claro con una inscripción “2-63-E”, y 2 fragmentos que con la decoración simula a escamas de pescado. Además de los fragmentos de vidrio, se hallaron alambre, teja, entre otros materiales.

En el Nivel P13 se encontraron restos de tela, alambre, clavo, vidrios transparentes (base gruesa, hay dos con inscripciones “VER” y el otro “IAN”), otros con diferentes tonalidades de verdes, algunos de ellos son gruesos la mayoría perteneciente a botella, entre los que hay un pico a rosca, platos, vaso celeste, frasco transparente, fragmento de espejo.

En el Nivel P15 se recolectaron vidrios de diferentes tonalidades de verde -algunos de ellos pertenecientes a botellas de vino de grosor fino y tonalidad verde medio-, otros verdes termoalterados, otros con un grosor de aproximadamente 2 mm, bases de botellas y de vasos, una boca de frasco, y una base cuadrada de vidrio de unos 3 mm de grosor, posiblemente pertenezca a una botella de Ginebra “LLAVE” que aún hoy utiliza los envases de forma troncopiramidal.

En el Nivel P17, se recolectó una lamparita de luz rota -perteneciente a la segunda mitad de S. XX y principio del S. XXI- y sus fragmentos. Este hallazgo realizado tanto en el pozo como en zaranda se registró con fotografía.

Asimismo, se recuperaron fragmentos de alambre, carbón, y vidrios planos posiblemente pertenecientes a un plato. Entre los materiales que pueden asignarse al periodo reduccional se encuentran adobes, fragmentos de tejas y baldosas, y una posible herramienta lítica. Globalmente, la gran mayoría del registro mueble excavado pertenece al siglo XX.

Luego del acondicionamiento del material, se guardaron en bolsas con sus correspondientes etiquetas y se acomodaron en cajas. Estos materiales quedaron al resguardo en la casa de La Chacra.

Resultados

Con la ejecución de las tareas proyectadas, se aseguró la conservación de una estructura arqueológica inserta en un contexto de alto valor patrimonial, como lo es Santa Ana. Cabe señalar que ello no hubiera sido posible sin el interés y predisposición de los propietarios de La Chacra por preservar este bien. Así, el trabajo arqueológico de la estructura pozo de agua en el sitio La Chacra dio respuesta al requerimiento de una excavación, como paso previo a una intervención de arquitectura y restauración. En este sentido, se destaca la fluida comunicación entre las dos áreas, coordinando acciones en un marco de respeto profesional.

El planteo de las estructuras de apuntalamiento resultó adecuado; su flexibilidad permitió realizar ajustes en los momentos necesarios. Este aspecto resulta un aporte original en el campo de los trabajos arqueológicos en profundidad y con estructuras que presentan riesgo de estabilidad. Cabe agregar la importancia de haber contado con operarios ya capacitados y con experiencia en trabajo sobre patrimonio, lo cual derivó en una buena dinámica y capacidad de respuesta ante los planteos técnicos y de metodología de campo. También constituyó una instancia de especialización que favorecerá su inserción laboral en futuras intervenciones sobre el patrimonio jesuítico, así como en tareas de mantenimiento.

Al mismo tiempo, las tareas desarrolladas permitieron avanzar en el estudio de la construcción de los pozos en los espacios localizados en las inmediaciones de los poblados jesuíticos. Cabe señalar que, hasta el momento, no se habían realizado excavaciones arqueológicas en pozos históricos en la provincia de Misiones.

La estructura trabajada se desarrolla en tres partes diferenciadas: una primera caracterizada por sillares de arenisca del mismo tipo que los que componen los conjuntos jesuíticos -originalmente presentaba un brocal de al menos dos o tres hiladas por sobre el nivel del suelo-; una segunda parte conformada por ladrillos de adobe sin cocer; y una tercera, compuesta por paredes de suelo natural excavado. Estas últimas presentan sectores con probables napas subterráneas que se prolongan hacia el arroyo del Carmen. Se propone que estas fueron aprovechadas en el suministro de agua al pozo, línea de análisis que deberá ser profundizada.

En cuanto a la mezcla de asiento, pudo confirmarse que la estructura no presenta juntas con cemento, como se observa en el pozo ubicado junto a la iglesia de la reducción de Santa Ana y en otras estructuras jesuíticas reutilizadas. Este hecho habría favorecido su deterioro estructural, además de la perturbación por la apertura del camino vecinal.

Asimismo, el relevamiento final de la estructura demostró que esta no se desarrolla de forma pareja en sentido vertical, sino que tiende a ensancharse, comenzando con 3,55 m de circunferencia hasta los 4,07 m en 1,50 m de profundidad, para luego afinarse, llegando a los 3,03 m en el final de la excavación realizada. Estos datos constituyen un aporte novedoso en relación con el sistema constructivo de los pozos de agua.

El sedimento excavado en el pozo corresponde, en su mayor parte, a laterita. Las características de su composición en los niveles inferiores (P17 en adelante) podrían indicar que el pozo se construyó sobre una vertiente natural, aunque esto no es concluyente.

Además, pudo constatarse que el pozo presentaba faltantes que componían su brocal y que sólo algunas de estas piezas habrían caído a su interior. En total, 10 se presentaron enteras o casi enteras y 13 piezas estaban fragmentadas. Es probable que se hayan quebrado en el momento de la caída. Un análisis global de la situación apunta a que habrían caído en tiempos relativamente recientes. Teniendo en cuenta las dimensiones de los sillares actualmente dispuestos en las inmediaciones de la casa familiar del sitio, puede postularse que esas piezas corresponderían al brocal.

Por otra parte, en las interpretaciones realizadas debe tenerse en cuenta que la excavación no llegó hasta suelo estéril, principalmente por razones de seguridad e imposibilidad de maniobra dentro del pozo por parte de los operarios.

Con respecto a los hallazgos producidos durante la excavación del pozo propiamente dicho, predomina el material moderno, de las décadas pasadas. Cabe aclarar que, debido a la irrupción de la pandemia, no ha sido posible profundizar el análisis de hallazgos, por lo cual estas interpretaciones son de carácter preliminar. Se recuperaron en total 9 adobes que formaban parte de la estructura del pozo. Los fragmentos de tejas y de baldosas hallados son del mismo tipo que los que se encuentran en superficie y en los sitios de origen jesuítico. También se destaca la herramienta lítica encontrada en el nivel P17. Vale la pena señalar la escasez de materiales del periodo colonial. Los vidrios de los niveles P11 y P12 pertenecerían a mediados del siglo XX. Además, la gran cantidad de vidrio, algunos plásticos y alambres, entre otros, sugiere que el pozo pudo haber sido utilizado para descartar basura, aunque no de forma masiva, y que los restos materiales fueron deslizándose en los diferentes niveles a través del tiempo. La presencia de hallazgos de distintos momentos históricos da cuenta de la ocupación del espacio a lo largo del tiempo, por parte de poblaciones con distintas características socioculturales.

Finalmente, considerando los datos obtenidos hasta el momento, una evaluación global de las características del pozo, el tipo de materia prima utilizada (sillares de arenisca formatizados y ladrillos de adobe), el contexto de emplazamiento, así como la existencia constatada de pozos en las inmediaciones de los pueblos fundados por la Compañía de Jesús, refuerza el origen jesuítico de esta estructura y la necesidad de profundizar las líneas de investigación que trasciendan los límites de los predios protegidos actualmente.