Introducción

La Meseta Central de Santa Cruz fue poblada desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío por sociedades que practicaron la caza y recolección, quienes construyeron, estructuraron y modificaron el paisaje al habitarlo. Las investigaciones arqueológicas regionales han abordado estudios del paisaje desde diversos enfoques, por lo general a escala local. Dichos estudios han permitido conocer mejor el modo en que los pueblos cazadores-recolectores habitaban su territorio. Se han considerado aspectos tales como la disponibilidad de recursos (como agua, alimentos, materias primas), la accesibilidad a un espacio determinado, su visibilidad, la presencia de reparo, el recorrido por diversas vías de circulación, cuestiones referidas a la comunicación visual o el reconocimiento de hitos del paisaje importantes, entre otros (Acevedo 2017; Franco et al. 2020; Magnin 2010; Skarbun et al. 2019; Skarbun y Paunero 2022, entre otros). No obstante, quedan grandes sectores donde no se conocen las características del paisaje, a pesar de que en muchos casos estos espacios tienen en su haber importantes investigaciones arqueológicas. La localidad arqueológica Cerro Tres Tetas (C3T) constituye uno de ellos.

Esta localidad ha sido estudiada desde hace décadas, pero las investigaciones efectuadas al momento se centraron fundamentalmente en el estudio de los materiales procedentes del sitio Cueva 1 (C3T1). C3T1 es considerado un espacio importante por constituir un sitio fundamental para comprender el poblamiento humano de Sudamérica y por presentar evidencias que demuestran vínculos extrarregionales tempranos. Asimismo, fue ocupado de manera recurrente a lo largo del tiempo llegando inclusive hasta tiempos históricos recientes (Paunero 1993-94, 1995-96, 2000, 2009; Paunero y Castro 2001). Otros aspectos de la localidad relevantes para la arqueología regional fueron hasta el momento registrados en terreno asistemáticamente, como la información referida al uso del paisaje, la distribución de los recursos, restos y sitios en superficie, o la presencia de arte rupestre. No obstante, estos nunca fueron comunicados.

En este contexto, el objetivo del trabajo es comenzar a abordar de manera sistemática la forma en que fue habitado el paisaje de C3T en el pasado. Para ello, como primer paso identificamos rasgos socialmente significativos del espacio incluyendo la disponibilidad y distribución de recursos, la presencia y localización de sitios reparados con arte rupestre y sitios al aire libre, y evaluamos la densidad y distribución de restos arqueológicos en superficie.

En este trabajo consideramos que el espacio habitado por los grupos humanos se constituye como paisaje social durante sus prácticas cotidianas. Estas se desarrollan en lugares específicos que son elegidos según sus propiedades (atributos atractores y organizadores de las actividades) y en relación con el modo en que los grupos sociales los perciben, categorizan y significan (Ingold 1993). Durante la realización de estas prácticas se ponen en movimiento la red de relaciones entre personas, lugares, saberes, significados y experiencias. A lo largo del tiempo estas modifican, recrean y estructuran el paisaje generando cambios perdurables. Por lo tanto, el paisaje esta social e históricamente producido (Acuto 2013; Nielsen 2017). El paisaje, a su vez, funciona como socializador de los individuos a través de prácticas y rutinas concretas (Llobera 2000). En este sentido, media en la manera en que las sucesivas generaciones lo categorizan, desarrollan el lenguaje y crean la tecnología.

AntecedentesC3T tiene una superficie de 307,60 km2, abarcando las estancias Los Granaderos y San Rafael. Las investigaciones comenzaron en la década de 1990, con la excavación y análisis de C3T1. Se trata de una cueva formadas sobre un promontorio, al pie del cual corre un cauce. Es un sitio multicomponente, con fechados radiocarbónicos que abarcan desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío. Además, su unidad estratigráfica 2, sin fechados, evidencia un componente cronológicamente ubicado durante la etapa post-contacto, con puntas de proyectil líticas asociadas a restos de vidrio (Paunero 1993-94, 1995-1996, 2000).

Durante estas investigaciones se ha prestado atención a los componentes iniciales y medios del sitio. Se indagaron aspectos referidos a la organización de la tecnología lítica, al uso del espacio y a las características de artefactos óseos y fogones, registrando similitudes y diferencias entre las ocupaciones finipleistocénicas y aquellas asignables al Holoceno medio (Cueto et al. 2020; Frank 2011, 2016; Paunero 1993-94, 1995-1996, 2000, 2009; Paunero y Castro 2001; Paunero et al. 2007, entre otros).

El componente más temprano presenta siete fechados que van desde los 11.560 ± 140 a los 10.260 ± 110 años 14C AP. Este fue interpretado como un sitio de actividades múltiples, destacándose la manufactura lítica tanto como el procesamiento y la elaboración de bienes con cuero (Paunero y Castro 2001). Durante la producción lítica se generaron abundantes productos de talla (sensu Paunero y Castro 2001), siendo escasos los núcleos e instrumentos descartados en el sitio. Las principales tareas realizadas estuvieron vinculadas con la formatización final de instrumentos unifaciales, registrándose escasa bifacialidad (Frank 2011; Paunero y Castro 2001). Predominan las lascas retocadas, seguidas por raederas y raspadores. Entre las materias primas prevalece el sílex y secundariamente, calcedonia, xilópalo y toba silicificada (Frank 2011; Paunero y Castro 2001). Se registraron escasos restos de obsidiana, que según los análisis geoquímicos (Cueto et al. 2018) proceden de la fuente Pampa del Asador (Espinosa y Goñi 1999), ubicada a 125 km de distancia. Ello demuestra el vínculo de estas sociedades tempranas con espacios extrarregionales.

El componente del Holoceno medio, fechado en 5.220 ± 70 años 14C AP, constituye un sitio de actividades múltiples. Se reconoció la manufactura lítica y el procesamiento y consumo de fauna, incluyendo el trabajo en hueso y cuero. Respecto al conjunto lítico, al igual que en el componente inferior las tareas de manufactura generaron abundantes productos de talla, y se descartaron escasos núcleos e instrumentos (Cueto et al. 2020; Frank 2016; Paunero et al. 2007). Los instrumentos suelen ser unifaciales, en muchos casos elaborados sobre láminas; hay escasa evidencia de bifacialidad (Frank 2016; Paunero et al. 2007). Predominan los cuchillos, seguidos por raederas, raspadores y lascas retocadas. La representación de las materias primas es similar a la del período anterior, domina el sílex seguido por calcedonia, xilópalo, toba silicificada y obsidiana (Cueto et al. 2020).

Por otra parte, el sitio cuenta con variadas pinturas rupestres. No obstante, no se ha publicado aún un estudio de las mismas y únicamente se ha mencionado la presencia de una escena de caza de probable edad finipleistocénica (Paunero et al. 2005).

Metodología

En este trabajo llevamos a cabo estudios distribucionales (Belardi 2003; Borrero et al. 1992; Dunnell 1992; Ebert 1992; Schiffer et al. 1978; Zubimendi 2010) como primer paso para analizar el paisaje. Consideramos que este fue habitado de manera continua y que, en consecuencia, el registro arqueológico también es continuo a través del espacio (Foley 1981) aunque con variaciones en la densidad y distribución de restos. Estas fluctuarán en función tanto de las prácticas sociales como de las características del paisaje. Asimismo, distintos procesos geomorfológicos y tafonómicos intervienen en la formación del registro arqueológico (Belardi y Borrero 1999; Binford 1992; Foley 1981; Rossignol 1992; Zubimendi 2010).

Evaluamos distintas características físicas y geológicas, que consideramos parte del paisaje, ya que las consideramos en función de sus relaciones con las sociedades pasadas. Entre ellas especificamos la hidrología, la topografía, la geología, la geomorfología y el tipo de sustrato para entender cómo funcionan para la habitabilidad o circulación de los grupos cazadores-recolectores. Para ello incorporamos en un sistema de información geográfica (SIG) las hojas geológicas Tres Cerros (Panza 1994) y Gobernador Gregores (Panza et al. 1998), que fueron georeferenciadas y vectorizadas. Estas brindan información preliminar sobre el paisaje general y los afloramientos geológicos. Luego agregamos las capas GIS del IGN (hidrografía, relieve y suelo) (IGN 2022a), para identificar arroyos intermitentes y lagunas temporales. Estos datos fueron corregidos utilizando las imágenes satelitales provistas por el programa ArcGis, las imágenes Landsat 8 ((USGS) 2022) y el MED-AR (IGN 2022b). Esta cartografía también sirvió para obtener las curvas de nivel, las pendientes y visualizar cuencas hidrográficas, cerros y serranías. Complementamos esta información con la capa vectorial de puntos geolocalizados en campo.

Realizamos el análisis distribucional en los cuadrantes NE y SO de la localidad (Figura 1a). Registramos la frecuencia artefactual para discutir la densidad y distribución de los restos arqueológicos superficiales; relevamos lugares con evidencias antrópicas incluyendo reparos rocosos con arte rupestre u otros indicios, estructuras de piedra, concentraciones artefactuales y/o restos aislados; reconocimos puntos paisajísticos relevantes, como zonas con disponibilidad de recursos -agua, minerales, entre otros- y reparo. También identificamos rasgos geográficos y geomorfológicos, tipo de sedimento, grado de pendientes, abundancia y tipo de vegetación, entre otros factores que pudieran afectar la integridad del registro arqueológico y su visibilidad (Carballo Marina et al. 2011; Paunero y Skarbun 2011; Zubimendi 2010).

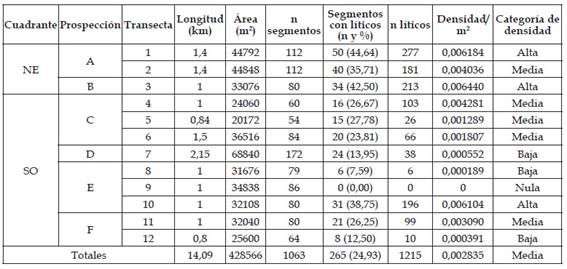

En total realizamos seis prospecciones. Estas incluyeron12transectassistemáticasnodirigidas de escala media -según su longitud (T1 a T12; Tabla 1)-, así como recorridos asistemáticos y el relevamiento del arte rupestre. En el cuadrante NE realizamos dos prospecciones que constaron de tres transectas. En el SO hicimos cuatro prospecciones, involucrando nueve. La cantidad de andariveles por transecta varió entre tres (de T4 a T6) y cuatro (de T1 a T3 y de T7 a T12). Los prospectadores estaban separados por 10 m y caminaron cubriendo un ancho visual de 8 m. Las transectas fueron segmentadas cada 50 m. Así, cada segmento cubre aproximadamente 400 m2; esta área pudo tener pequeñas modificaciones según las características de cada segmento y transecta. Registramos para cada segmento la cantidad y tipos de restos arqueológicos presentes.

La información obtenida fue ingresada en una base de datos de SIG. Para cada transecta, calculamos la densidad por m2 de artefactos líticos de cada segmento y del total de la transecta, siguiendo las categorías propuestas por Zubimendi (2010) y modificadas por Skarbun y colaboradores (2019). Las categorías son:

1. Nulo: 0

2. Muy Baja: 0,00001 - 0,000099

3. Baja: 0,0001 - 0,00099

4. Media: 0,001 - 0,0059

5. Alta: 0,006 - 0,0099

6. Muy Alta: 0,01 - 0,049

7. Altísima 1: 0,05 - 0,099

Para evaluar la distribución de los restos dentro de la transecta, consideramos el porcentaje de segmentos con restos (para lo cual agrupamos según densidad nula, media/alta o muy alta/ altísima 1) y estimamos la densidad kernel (Paunero y Skarbun 2011; Skarbun y Paunero 2022). La estimación de la densidad del kernel busca predecir la densidad de un conjunto de puntos, simulando una superficie continua. Así, se genera un mapa raster a partir de una distribución de puntos localizados. Es una técnica no paramétrica mediante la cual se consigue generar una función de densidad de probabilidad bidimensional (Connolly y Lake 2006). Esta última metodología nos permite visualizar las áreas con restos, su tamaño y densidad. Las categorías empleadas para evaluar el porcentaje de segmentos con restos son:

1) Bajo: menor a 33 %.

2) Medio: entre 33,1 % y 66 %.

3) Alto: mayor a 66,1 %.

Combinar el porcentaje de segmentos con restos y la densidad kernel nos permite reconocer 4 tipos de distribuciones de los restos líticos (ver Skarbun y Paunero 2022):

1. Distribución aislada: porcentaje bajo de segmentos con restos. Según el análisis de densidad kernel se presentan una o dos áreas pequeñas con restos.

2. Distribución discontinua: porcentaje bajo de segmentos con restos. Según el análisis de densidad kernel hay tres o más áreas pequeñas o una o dos más extensas con restos, quedando amplias áreas con densidad nula.

3. Distribución parcialmente continua: porcentaje medio de segmentos con restos. Según el análisis de densidad kernel se presenta una o más áreas amplias con restos, dejando áreas con densidad nula.

4. Distribución continua: porcentaje alto de segmentos con restos. Según el análisis de densidad kernel los segmentos con restos forman grandes áreas.

Respecto al arte rupestre, en terreno registramos los sitios y motivos rupestres. Cabe aclarar que si bien algunos de estos sitios se conocían de visitas previas a la localidad, no se había realizado aún su relevamiento. Los sitios fueron georreferenciados y fotografiamos sus pinturas. Se realizó la identificación y cuantificación inicial de las pinturas, que fue luego corroborada o corregida en laboratorio. En gabinete procesamos las fotografías con el complemento D-Stretch (Harman 2008) del software ImageJ (versión 1.53k). Esto permitió resaltar motivos que se encontraban desvaídos e identificar aquellos no percibidos a simple vista. Clasificamos los motivos tipológicamente siguiendo los criterios propuestos por González Dubox y colaboradores (2021), consignando también su color.

holocénicos. Chon Aike es de importancia para el poblamiento humano por presentar afloramientos con cuevas y aleros, así como pigmentos y materias primas líticas (también suelen estar disponibles en la Fm. Baqueró). El basalto La Angelita, al presentarse en forma de mantos planos y extensos, podría haber favorecido la circulación de las sociedades. Los depósitos holocénicos pudieron disminuir la visibilidad arqueológica por la acumulación de sedimentos con posterioridad a la ocupación humana. En tanto, aquellos depósitos asociados a cursos y cuerpos de agua pudieron ser atractivos para el asentamiento humano.

C3T (Figura 1a) se ubica en un paisaje mesetario, de relieve irregular con lomadas, interrumpidas por cerros, conos volcánicos y mesetas basálticas (Panza 1994; Panza et al. 1998). Es un ambiente árido, donde la comunidad vegetal se caracteriza por la presencia de arbustos -enanos, medianos y altos-, y escasas gramíneas (León et al. 1998). Las alturas varían entre 370 y 880 m s.n.m. Los puntos más elevados, visibles desde grandes distancias, son los cerros Baguales (880 m) y Corona (853 m), que forman parte de las mesetas basálticas y las chimeneas volcánicas Cerros Tres Tetas (817 m, Figura 1b) y Cerro Gorro (978 m) -este último a 1 km al N del límite de la localidad- (Panza 1994; Panza et al. 1998). Las pendientes suelen ser suaves (0°-5°) ocupando un 69,38 % del total del área y moderadas (5°-10°; 19,19 %). El resto son pendientes bastante fuertes (10°-15°; 7,5 %), fuertes (15°-25°; 3,7 %) y muy fuertes (25°-40°; 0,23 %). Asimismo, hay numerosos bajos endorreicos cuya parte central está ocupada por lagunas temporarias. Todos los cauces son de régimen efímero y usualmente llevan agua en invierno, que es la estación de lluvias. Las formaciones geológicas son típicas del Macizo del Deseado (Panza 1994; Panza et al. 1998), en orden de importancia, en función del área que abarcan, se encuentran las formaciones Bajo Grande, Chon Aike, Baqueró, los basaltos La Angelita y Alma Gaucha y distintos depósitos

Figura 1: A. Mapa de la localidad. B. Vista del Cerro Tres Tetas. C. Panorámica del cuadrante SO

Resultados

Distribución de restos superficiales

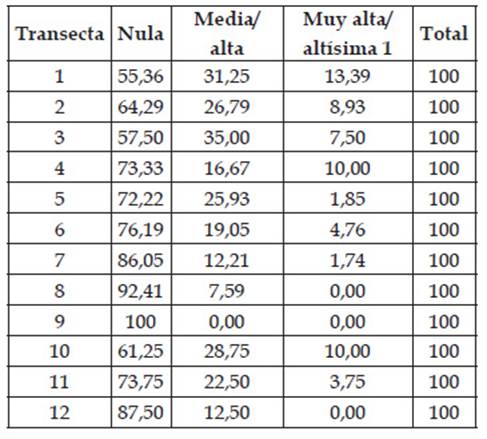

El área total prospectada fue de 428566 m2 donde contabilizamos 1215 restos líticos. La densidad artefactual es media (0,002835 restos por m2, Tabla 1). El área prospectada tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos líticos (24,93 %). En términos generales, la visibilidad arqueológica tiende a ser buena o muy buena ya que la vegetación es nula o muy poco densa. Asimismo, si bien la meseta es un ambiente donde predomina una dinámica erosiva, existen sectores puntuales donde los sedimentos holocénicos afectaron la visibilidad arqueológica.

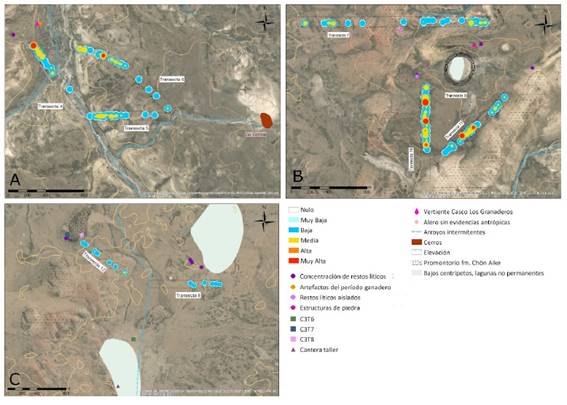

Esta prospección involucró dos transectas, T1 y T2, ubicadas a 40 m una de la otra (Figura 2a) promontorio de ignimbrita de la formación Chon Aike, donde se ubica C3T1 y otras tres cuevas con arte rupestre. El sector por donde se ingresa a C3T1 cuenta con un denso matorral de molle (Schinus sp.), arbusto que provee de la mejor leña de la región. A su vez, al oeste de las transectas se encuentran dos áreas con vertientes de agua dulce; una ocasionó la formación de un mallín por su importante caudal. Identificamos en este sector cercano a las vertientes dos sitios a cielo abierto. El primero contiene una importante concentración de artefactos líticos asociados a huesos de guanaco (Figura 3a) y restos de metal, su superficie aproximada es de 180 m2. El segundo es una acumulación de y el relevamiento asistemático de otros sectores de este espacio. Atraviesan tres formaciones geológicas; el sector oeste de las mismas se emplaza sobre la Fm. Bajo Grande, los sectores medio y este sobre depósitos holocénicos (planicies aluviales y conos aluviales). Estos son producto de la acción del agua que corre intermitentemente por un zanjón que corta la transecta. Las alturas varían entre 370 y 390 m s.n.m. y la pendiente tiende a ser suave. Al suroeste de las transectas se encuentra un artefactos líticos que se extiende por varios metros. Un km al sur de las transectas se encuentra el Basalto La Angelita.

Tabla 1: Características y resultados generales de las transectas.

En T1 prospectamos un área de 44792 m2, con densidad artefactual alta (Tabla 1). El porcentaje de segmentos con restos es medio (44,64 %), aquellos más abundantes son los de densidad media/alta (31,25 % del total, Tabla 2).

En T2 prospectamos 44848 m2 y la densidad de artefactos es media (Tabla 1). Tiene un porcentaje medio de segmentos con restos (35,71 %), entre los cuales predominan aquellos con densidades media/alta (26,79 % del total,Tabla 2).

Analizamos la densidad kernel para ambas transectas en conjunto, pues se encuentran íntimamente asociadas. La distribución de restos líticos es parcialmente continua, presentando dos áreas amplias, interrumpidas en el área central asociada al zanjón, que tiene densidad nula. En siete sectores la densidad llega a ser muy alta, tres al oeste y cuatro al este.

A nivel cualitativo identificamos productos de talla, núcleos y artefactos formatizados unifacialmente (incluyendo raspadores, un cuchillo doble de sílex y otro de xilópalo y una lasca triangular retocada). La materia prima predominante es el sílex, también registramos xilópalo y calcedonia. Observamos gran cantidad de nódulos y rodados de sílex, xilópalo y basalto, por lo general localizados sobre el zanjón, aunque también dispersos por la totalidad del espacio transectado (1,4 km de longitud). Es probable que los núcleos identificados en la transecta se hayan formatizado con la materia prima disponible allí (el remanente de corteza presente en algunos núcleos evidencia que se formatizaron sobre rodados). No obstante, dado que este aspecto no pudo ser evaluado en detalle durante las prospecciones, por el momento consideramos este espacio como una fuente potencial de origen secundario (sensu Nami 1992).

Consta de una transecta (T3) y el relevamiento asistemático de otros sectores. T3 comenzó a 0,5 km al SE de la base del cerro Tres Tetas (Figura 2b). Atraviesa al norte la Fm. Bajo Grande y al sur el Basalto La Angelita, con alturas de 530 m s.n.m. y pendientes suaves. Excepto en un sector a 100 m del inicio, en el cual debido al cruce de un cauce se desarrollan pendientes moderadas a bastante fuertes y desciende hasta los 490 m s.n.m. En este sector el sustrato es arenoso. Luego vuelve a ascender con las mismas pendientes hasta los 530 m s.n.m., donde comienza el basalto, continuando hasta el final con pendientes suaves.

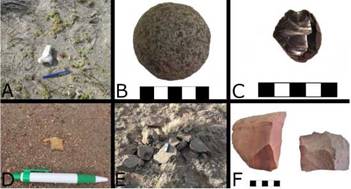

El cerro Tres Tetas tiene una impronta muy destacada, siendo visible desde grandes distancias (Figura 1b) y fácil de identificar por contar con tres cimas distintas. Realizamos un relevamiento asistemático hasta una de las cimas. En la ladera noreste del cerro registramos una vertiente con una concentración de restos líticos (más de 100), de grandes dimensiones, y otras dos más pequeñas. En la cima registramos un fragmento de bola de granito (Figura 3b). A 500 m al sur del cerro y 400 m al norte del inicio de T3 identificamos una pequeña concentración de productos de talla junto con un raspador.

Figura 2: A. Prospección A (transectas 1 y 2). B. Prospección B (transecta 3).

En T3 prospectamos 33076 m2 y la densidad artefactual es alta (Tabla 1). Tiene un porcentaje medio de segmentos con restos (42,50 %), de los cuales prevalecen los de densidades media/ alta (35,00 % del total, Tabla 2).

Figura 3: Evidencia arqueológica hallada durante las prospecciones. A. Fémur proximal de guanaco con marcado perimetral. B. Fragmento de bola. C. Núcleo de obsidiana. D. Fragmento proximal de punta de proyectil. E. Acumulación de piedras. F.

Núcleos de toba silicificada.

Según el análisis de densidad kernel, en T3 los restos se presentan de manera parcialmente continua por un área amplia que abarca prácticamente todo el recorrido. Presenta dos sectores donde la densidad es muy alta, una en las cotas inferiores asociadas al cauce y otra sobre el basalto. Un tercer sector, con densidad alta, se encuentra entre ambos, en el ascenso al basalto (Figura 2b).

Registramos a nivel cualitativo principalmente productos de talla. También observamos núcleos, incluyendo uno de obsidiana negra (Figura 3c) y artefactos formatizados unifaciales y bifaciales, incluyendo una lasca retocada, un raspador de obsidiana y una punta de proyectil de sílex. Las materias primas identificadas fueron sílex, obsidiana, calcedonia y xilópalo.

Finalmente, a 150 m al sur de T3 registramos una gran concentración de nódulos y artefactos de sílex (principalmente productos de talla y núcleos), que en distintos sectores funcionó como cantera-taller. Su longitud aproximada es de 400 m.

En este cuadrante se extiende un área con cerros y serranías (Figura 1c). Una de estas últimas, cuya cota máxima es 800 m s.n.m., sirvió como estructuradora de las prospecciones, realizándose hacia el este las transectas 4 a 6, y hacia el oeste las transectas 7 a 12.

Contiene a T4, T5 y T6 y el relevamiento asistemático de otros sectores (Figura 4a). Las transectas se realizaron sobre la Fm. Bajo Grande. Las alturas van de 620 a 710 m s.n.m. T4, que tiene pendientes suaves, comenzó a 50 m del casco de la estancia Los Granaderos. Se realizó sobre un bajo localizado entre dos cerritos. Se encuentra atravesada por un zanjón de 4 metros de profundidad por aproximadamente 5 metros de ancho, de formación relativamente reciente ya que corta un camino. Cercanas al inicio de T4 registramos una vertiente y una concentración de productos de talla junto con raspadores. T5 inicia al finalizar T4, subiendo la ladera de uno de los cerros. La pendiente varía entre suave, moderada y bastante fuerte. Finaliza a 1 km del cerro Corona. Ambas transectas tienen numerosos segmentos con abundante mata negra (Mulguraea tridens), donde la visibilidad arqueológica fluctuó entre regular y mala. T6 une T4 y T5, se realizó sobre la ladera del mismo cerro que T5, finalizando a 200 m del casco. La pendiente varía entre suave, moderada y bastante fuerte.

El área prospectada en T4 es de 24060 m2 y la densidad artefactual media (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (26,67 %), predominan aquellos con densidades media/alta (16,67 % del total, Tabla 2).

El análisis de densidad kernel indica que los restos líticos se distribuyen de forma discontinua. En el inicio de la transecta la densidad llega a ser muy alta, disminuyendo hasta el zanjón, luego la densidad es nula (Figura 4a).

El análisis de densidad kernel muestra una distribución discontinua. En la primera mitad de la transecta hay un área amplia con restos que alcanza una densidad media; luego tiende a ser nula (Figura 4a).

El área total prospectada en T6 es de 36516 m2 y la densidad artefactual es media (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (23,81 %), predominando los de densidad media/alta (19,05 % del total, Tabla 2).

Figura 4: A. Prospección C (transectas 4, 5 y 6). B. Prospecciones D y E (transectas 7, 9, 10 y 11). C. Prospección F (transectas 8 y 12).

El área prospectada en T5 es de 20172 m2 y la densidad artefactual es media (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (27,78 %) predominando los de densidades media/alta (25,93 % del total, Tabla 2).

El análisis de densidad kernel muestra una distribución discontinua. En el inicio de la transecta (al SE) los restos aparecen de forma restringida en áreas pequeñas, mientras que en la parte central estas son más amplias; hacia el final la densidad es nula. La mayor concentración artefactual se da en la ladera del cerrito, similar a lo observado en T5, presentando un sector grande y uno muy pequeño con densidad muy alta (Figura 4a).

A nivel cualitativo identificamos en las tres transectas productos de talla, núcleos (uno de xilópalo) y artefactos formalizados (un cuchillo unifacial sobre lámina y un raspador). Las materias primas identificadas son sílex, xilópalo y calcedonia. Cerca del casco de la estancia localizamos elementos asignables a la ocupación ganadera -herraduras y latas-.

Involucra a T7 y el relevamiento asistemático de espacios circundantes. Cruza al inicio un valle y luego una lomada con alturas que van de 650 a 740 m s.n.m. coincidiendo su cima con el sector central de la transecta. La pendiente varía entre suave, moderada y bastante fuerte. Atraviesa las formaciones Bajo Grande y Chon Aike. Cercano a su inicio reconocimos dos aleros sin evidencias antrópicas. A 80 m al sur del sector central registramos un evento de talla con un núcleo y 10 lascas, en un lugar de buena visibilidad panorámica.

El área total prospectada es de 68840 m2 y la densidad artefactual es baja (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (13,95 %), de los cuales prevalecen los de densidad media/alta (12,21 % del total, Tabla 2).

El análisis de densidad kernel muestra que los restos se distribuyen de forma discontinua a lo largo de la transecta; en el sector de mayor altura la densidad es nula (Figura 4b).

A nivel cualitativo registramos productos de talla, y un pequeño bifaz de obsidiana. Las materias primas identificadas fueron sílex, obsidiana y calcedonia.

Comprende T9, T10 y T11, así como espacios circundantes relevados asistemáticamente.

Las alturas fluctúan entre 690 y 720 m s.n.m. T9 se hizo sobre la Fm. Bajo Grande, rodeando una laguna temporaria. La pendiente es principalmente suave. Hacia el norte y el sur, hay pequeñas áreas con pendientes moderadas y bastante fuertes donde aflora el basalto Alma Gaucha. Hacia el este y el oeste se presentan cerros; en la ladera de uno de estos registramos un taller con 30 productos de talla, una lámina, un raspador, un cuchillo y el pedúnculo de una punta de proyectil (Figura 3d). A 120 m al norte, sobre el basalto Alma Gaucha identificamos una acumulación artificial de rocas basálticas, con un diámetro de 1,2 m (Figura 4b) y una zona con 50 productos de talla dispersos.

T10 se realizó al sur de T9 sobre el basalto Alma Gaucha, con pendientes entre suaves y moderadas. En su parte, atraviesa la ladera de una serranía de Bajo Grande y las pendientes llegan a ser bastante fuertes. T11 se realizó siguiendo la parte baja de esta ladera. En los extremos de la transecta la pendiente fluctúa entre moderada y bastante fuerte, mientras que en el sector central es suave. Se realizó sobre Bajo Grande excepto en un pequeño sector donde atraviesa el basalto Alma Gaucha. La superficie prospectada contaba con mucha mata negra, por lo que la visibilidad arqueológica fluctuó entre regular y mala. Cerca del fin de T11, siguiendo la ladera de la serranía registramos una concentración artefactual con 40 lascas, un núcleo de toba silicificada y un raspador de obsidiana. Este lugar presenta una importante visibilidad de la laguna donde realizamos T9 y otros puntos del paisaje.

El área total prospectada en T9 es de 34838 m2 y la densidad artefactual registrada es nula (Tablas 1 y 2, Figura 4b). En T10 prospectamos 32108 m2 y la densidad artefactual es alta (Tabla 1). Tiene un porcentaje medio de segmentos con restos (38,75 % ), aquellos con densidades media/alta son los predominantes (28,75 % del total, Tabla 2).

El análisis de densidad kernel muestra que los restos se distribuyen de forma parcialmente continua. Un área amplia con restos abarca el centro-norte de la transecta (basalto Alma Gaucha), donde tres sectores alcanzan densidad muy alta y uno alta (Figura 4b). Al sur se incrementan las pendientes y, coincidiendo con Bajo Grande, la densidad es nula.

A nivel cualitativo identificamos productos de talla y artefactos formatizados unifaciales y bifaciales (incluyendo una lasca retocada, un fragmento de bifaz, una raedera de sílex rojo y dos fragmentos de una punta de obsidiana que remontan, -separados por 50 m de distancia-). Las materias primas son sílex y obsidiana.

Prospectamos 32040 m2 en T11 y la densidad artefactual es media (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (26,25 %), predominando aquellos con densidades media/alta (22,50 % del total, Tabla 2). El análisis de densidad kernel muestra que los restos se distribuyen de manera discontinua sobre tres áreas amplias y una pequeña, con dos sectores de densidad muy alta (Figura 4b).

A nivel cualitativo identificamos productos de talla, un núcleo y un artefacto bifacial. Las materias primas son sílex y obsidiana.

Involucró a T8 y T12 y el relevamiento asistemático de sectores cercanos. El paisaje presenta elevaciones, cauces y dos bajos centrípetos con lagunas no permanentes, al norte y al sur de las transectas. Cerca del bajo del sur se encuentra un reparo con arte rupestre (C3T6), una pequeña cantera-taller primaria de toba silicificada sobre la formación Chon Aike (Figura 3f) y restos líticos dispersos. Cercano al bajo del norte, sobre un afloramiento de ignimbrita de Chon Aike, identificamos tres concentraciones artefactuales pequeñas. Reconocimos productos de talla (entre 10 y 50 en cada una) y artefactos formatizados (una raedera bifacial, una preforma de punta de proyectil y un raspador de obsidiana). Por otra parte, hacia el oeste hay otro promontorio de ignimbrita de la misma formación donde se encuentran las cuevas con arte rupestre C3T7 y C3T8 y una concentración de 30 productos de talla.

T8 se inició a 200 m al S del bajo del norte, sobre una pequeña lomada con alturas entre 630 y 650 m s.n.m. La pendiente tiende a ser suave. Atraviesa depósitos de conos aluviales y un cauce. Identificamos un alero sin evidencias antrópicas a 65 m al norte. En tanto, T12 se realizó sobre Chon Aike, finalizando en el promontorio de las cuevas. La altura fluctúa entre 650 y 670 m s.n.m. Las pendientes son suaves, aumentando a moderadas y bastante fuertes cerca del promontorio. En el último tramo T12 atraviesa otro cauce.

El área total prospectada en T8 es de 31676 m2 y la densidad registrada es baja (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (7,59 %); todos poseen densidad media/alta (Tabla 2). El análisis de densidad kernel muestra que los restos se distribuyen de forma discontinua en tres pequeñas áreas (Figura 4c).

En T12 se prospectaron 25600 m2. La densidad artefactual es baja (Tabla 1). Tiene un porcentaje bajo de segmentos con restos (12,50 % ), estos poseen densidad media/alta (Tabla 2). El análisis de densidad kernel muestra que los escasos restos se encuentran dispersos, en cinco pequeñas áreas, de forma discontinua (Figura 4c). Reconocimos dos zonas de densidad media, una de ellas coincidente con el cauce.

A nivel cualitativo, en ambas transectas identificamos productos de talla y un núcleo. Las materias primas son sílex, calcedonia y xilópalo.

Tabla 2: Porcentaje de segmentos con densidades Nula, Media/alta y Muy alta/altísima 1 por transecta.

Arte Rupestre

Hay siete sitios con pinturas, tres en el SO y cuatro en el NE. Todas las cuevas del NE se localizan en el promontorio de la prospección A (Figura 2a). Las cuevas del SO están en dos afloramientos distintos, ambos en la prospección F (Figura 4c). Cabe destacar que, en este cuadrante, a 1,8 km al N del casco de la

Ea. Los Granaderos, registramos una potencial fuente de pigmentos rojos, amarillos y blancos, en un espacio que en tiempos recientes fue empleado como cantera de caolín. Es hasta ahora el único lugar donde reconocimos este tipo de recurso en la localidad.

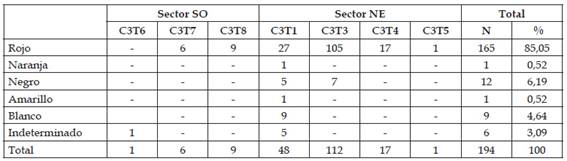

Identificamos un total de 194 motivos. El 91,75 % de éstos fueron registrados en el cuadrante NE. Este también muestra mayor variabilidad en cuanto a tipos de motivos, ya que presenta 12 tipos mientras que en el SO observamos solo cuatro. El sitio con mayor cantidad de motivos es C3T3 que presenta el 57,73 % (n= 112, Tabla 3) del repertorio. No obstante, este se restringe a solo 5 tipos. En tanto, el sitio con mayor diversidad tipológica es C3T1 donde registramos 9 (Tabla 3, Figura 5a-d).

Los motivos predominantes son las manos (Figura 5c, e-f), que representan el 69,59 % del repertorio (Tabla 4), seguidos por líneas (9,79 %, Figura 5g) y circunferencias (5,15 %). Otros motivos figurativos y no figurativos son muy escasos. Registramos tres grafitis. Uno de ellos, localizado en C3T4 expresa la palabra "yo" y constituye el único motivo grabado de la localidad, el resto están pintados. Los otros dos grafitis se localizaron en C3T1; uno presenta el número "1836" (Figura 5c) y el otro, de difícil reconocimiento aun al ser trabajado digitalmente, podría estar representando siglas. La mayor parte de los motivos son rojos (85,05 %, Tabla 4), seguidos por aquellos de color negro de mano color negro (n= 7, Figura 5e) y C3T1, donde hay pinturas en cinco colores. No reconocimos motivos polícromos (6,19 %). El resto de los colores se encuentran en muy baja proporción. En la mayoría de los sitios la paleta se restringe al color rojo. Excepto en C3T3, donde también registramos negativos

Tabla 3: Tipo de motivo por sitio. CTM: Cantidad de tipos de motivos.

Tabla 4: Color de los motivos en cada sitio.

Figura 5: Arte rupestre de la localidad. A-D C3T1. E. C3T3. F. C3T7. G. C3T4. Figuras B, C, D, F y G modificadas con DStretch.

Procesos de formación de sitios

Observamos una variedad de agentes tafonómicos interviniendo en la formación de los sitios superficiales. Constatamos un gran dinamismo del paisaje actual, mientras que en algunos sectores registramos un alto grado de sedimentación, en otros observamos el impacto de la erosión fluvial. Ejemplo de ello son la presencia del zanjón moderno cortando el camino en la prospección C y de una cama localizada en las ruinas de un boliche del período ganadero, prácticamente cubierta por sedimentos holocénicos al sur de la prospección B. Por otra parte, es posible que en la prospección A la acción del agua en momentos de gran caudal del arroyo haya borrado las señales arqueológicas asociadas al zanjón, arrastrándolas aguas abajo. En tanto, en la prospección B es posible que la concentración arqueológica cercana al cauce se deba a la pendiente. En la prospección C la apertura del zanjón pudo haber desmoronado los materiales. Asimismo, la disponibilidad de agua en este sector hizo que también fuera atractivo durante la ocupación ganadera, evidenciado por la instalación del casco de la estancia. De esta manera, el registro arqueológico pudo verse alterado parcialmente por las ocupaciones posteriores. Consideramos que estos procesos tafonómicos, al suceder de manera puntual a escala microlocal, pudieron haber modificado la densidad y distribución de restos, pero sólo en espacios muy acotados de nuestra prospección. De esta manera, su impacto a nivel general sería menor. Por otra parte, si bien la alta densidad de mata negra podría afectar la visibilidad arqueológica de las prospecciones C y E, nuestro registro indica que no hay una correlación entre la cantidad de restos en un segmento y la abundancia de vegetación. Con excepción de dichas transectas, la visibilidad arqueológica suele ser buena o muy buena, producto de la predominancia de sustratos rocosos con baja cobertura vegetal y de pendientes suaves o moderadas. Por ello, consideramos que a nivel general la distribución artefactual permite inferir los patrones de uso del paisaje por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras pasadas.

Por otra parte, la roca de las cuevas y aleros es muy deleznable. Es factible que la ausencia de pinturas rupestre en algunos de ellos se deba a problemas de preservación causados por este factor. Es necesario implementar estudios específicos para poder dilucidar estos aspectos.

Discusión

Los estudios llevados a cabo en este trabajo nos permiten tener un acercamiento inicial al paisaje social de la localidad. Para ello, evaluamos tres aspectos distintos: la importancia de determinados rasgos o características del paisaje, el uso de los recursos líticos y la forma en que fueron habitados los distintos espacios prospectados.

Las sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron C3T prefirieron aquellos lugares donde ciertos recursos, necesarios para sus prácticas cotidianas, eran abundantes y variados. Asimismo, también eligieron los lugares con presencia de reparo y buena visibilidad del paisaje.

Particularmente, la disponibilidad de agua dulce, recurso crítico para la meseta fue una característica claramente atractiva y así, los espacios cercanos a fuentes de agua fueron utilizados de manera más intensa y recurrente. Este hecho ya ha sido observado en otros sectores de la meseta (Franco et al. 2019; Magnin 2010; Miotti y Salemme 2004). En C3T los espacios con vertientes, estables y predecibles a lo largo del tiempo, habrían sido lugares especialmente elegidos para el asentamiento, como los alrededores de las vertientes de las prospecciones A, B y C.

Por otra parte, debido a su visibilidad, el cerro Tres Tetas podría haber servido como hito en el espacio. Creemos que la alta densidad de restos líticos registrada a su alrededor puede responder, entre otros motivos, a su destacada posición. Para otras áreas de Patagonia y Pampa es conocida la importancia de las elevaciones visibles a gran distancia (Flegenheimer et al. 2014). De modo similar, la visibilidad panorámica estratégica que ofrecen ciertos lugares pudo ser atractiva para la realización de distintas actividades. En este sentido, observamos concentraciones artefactuales, talleres y eventos de talla en sectores que presentan estas características (prospecciones D y E).

Asimismo, los paisajes de la Fm. Chon Aike suelen ser considerados atractivos para los cazadores-recolectores que habitaron la meseta, ya que presenta mantos de ignimbrita que usualmente cuentan con cuevas y aleros. Esta formación provee habitualmente de potenciales fuentes de pigmentos útiles para la elaboración del arte rupestre y de materias primas silíceas de excelente calidad para la confección de herramientas (Cattáneo 2002; Skarbun 2015; Skarbun et al. 2019). Por este motivo, estos paisajes solían ser habitados de forma redundante, generando así a través del tiempo mayores densidades arqueológicas (Skarbun y Paunero 2022). Sin embargo, en algunos lugares prospectados (en especial del cuadrante SO) si bien Chon Aike es extensa, la disponibilidad de cuevas y de fuentes de materias primas es menos frecuente y más dispersa en el espacio. Así, en esta parte de la meseta, dicha formación no muestra la misma importancia que hemos evaluado para otros sectores de la misma (Skarbun y Paunero 2022). Esto alerta sobre la heterogeneidad de esta formación y la necesidad de evaluar en campo sus características.

Si bien, no observamos un patrón de uso en los paisajes de otras formaciones geológicas, los mantos basálticos muestran sectores con altas densidades arqueológicas. En estos, las posibilidades de enterramiento son bajas dado el tipo de sustrato, aumentando la visibilidad arqueológica.

Por otra parte, el registro de artefactos líticos mostró la predominancia de productos de talla, indicando que los grupos realizaron actividades de manufactura a través de todo el espacio. La materia prima predominante es sílex, acompañado secundariamente por xilópalo y calcedonia. Si bien el registro superficial de materias primas utilizadas se asemeja al patrón identificado en otras localidades de la meseta, es notoria la diferencia en términos de disponibilidad. En este sentido, debemos recordar que la distribución del recurso lítico a nivel regional es heterogénea. Mientras que en algunas localidades existe una amplia disponibilidad de materias primas (Cattáneo 2002; Hermo 2009; Skarbun 2015; Skarbun et al. 2019, entre otros), C3T parece asemejarse más a otras con una disponibilidad más acotada (Franco et al. 2011), puesto que reconocimos un escaso número de fuentes y canteras, las cuales en algunos casos tienen un tamaño pequeño. Por el momento hemos identificado en C3T solo cuatro lugares con disponibilidad de rocas. En el SO localizamos una cantera-taller primaria de toba silicificada y una fuente secundaria de nódulos de sílex, ambas pequeñas. Estas no pueden dar cuenta de la cantidad y diversidad de materias primas y artefactos que circularon localmente. Por otra parte, en el NE registramos una amplia cantera-taller de sílex en la prospección B con abundante materia prima de muy buena calidad. En tanto, en la prospección A localizamos una importante fuente secundaria de nódulos de sílex y xilópalo. En este sentido, existe similitud a nivel de la litología y de la morfología entre algunos de los rodados hallados y núcleos registrados en el sitio C3T1.

La obsidiana también estuvo presente a través de la localidad y a escala temporal fue identificada desde el principio del establecimiento humano en el área (Paunero 1993-94; Stern 2004), hasta las ocupaciones tardías como las identificadas en la prospección A. Los artefactos identificados incluyen productos de la talla, un núcleo, raspadores, un bifaz y puntas de proyectil. Esta diversidad artefactual indica que, si bien en ocasiones pudieron ingresar al área artefactos ya formatizados, la obsidiana también circuló en forma de núcleos y/o nódulos, tal como hemos propuesto anteriormente (Cueto et al. 2018).

La alta densidad asociada a las fuentes de mayor magnitud, en las prospecciones A y B indica que las fuentes locales existentes toman una especial importancia porque se erigirían como puntos clave del paisaje a la hora de planificar las estrategias de manufactura y uso artefactual. La escasez y distribución restringida de las fuentes, así como la presencia de obsidiana, dan cuenta de que las tareas de manufactura identificadas localmente implicaron habitualmente el traslado de materias primas hacia los lugares de producción. De esta manera, si bien la localización de las fuentes es fundamental para definir las formas y tiempos de aprovisionamiento, la baja disponibilidad de materias primas no sería un factor de peso a la hora de decidir qué lugares habitar, dada la posibilidad de trasladar las mismas o de equipar el paisaje con estas. Sin embargo, no hemos reconocido hasta el momento en C3T lugares donde almacenar este tipo de recursos (e.g. escondrijos), como sí se han propuesto en otros sectores de la meseta (Franco et al. 2018; Magnin 2010).

Proponemos que el paisaje de la localidad Cerro Tres Tetas fue habitado con una intensidad y/o redundancia media. Esto se infiere a partir de la distribución de restos líticos superficiales con densidad artefactual media y con un porcentaje bajo de segmentos con restos, asimismo, el arte rupestre está concentrado en lugares puntuales. Sin embargo, cada sector presenta diferencias, que implicarían múltiples decisiones sobre como habitarlo por parte de los grupos cazadores-recolectores.

En este sentido, el cuadrante NE habría tenido una intensidad de uso media a alta. Dado que las transectas tienen una densidad de artefactos líticos media/alta, las concentraciones artefactuales por fuera de transecta llegan a ser muy grandes, C3T1 muestra una larga historia ocupacional y algunos reparos con arte rupestre exhiben una importante cantidad de motivos.

Particularmente el paisaje donde realizamos la prospección A, que cuenta con atributos atrayentes para las actividades cotidianas (disponibilidad de agua, materias primas líticas, leña, reparo y visibilidad) fue habitado con una intensidad media a alta. Fue reiteradamente utilizado desde el Pleistoceno final hasta la etapa post-contacto, aunque desplegando diversas prácticas sociales a través del tiempo. Las transectas alcanzan en algunos segmentos densidades altísima 1 y su distribución es parcialmente continua. Asimismo, los relevamientos asistemáticos muestran su uso extendido, pues registramos grandes concentraciones de restos cerca de las vertientes y el uso de las cuevas del promontorio. También, reconocimos distintos momentos de uso del sitio C3T1 para múltiples actividades incluyendo la manufactura lítica, el procesamiento y consumo de fauna, la confección de arte rupestre y la elaboración de bienes en hueso y cuero (Cueto et al. 2020; Frank 2016; Paunero y Castro 2001; Paunero et al. 2007). Los artefactos formatizados registrados en la prospección, en diálogo con la información de los conjuntos de C3T1, indican que este espacio fue empleado tanto para actividades productivas como cinegéticas. Estas últimas también se infieren a partir de la escena de caza pintada allí. El arte rupestre del sector cuenta con la mayor cantidad de motivos, la mayor variabilidad de tipos realizados y de colores empleados. Si consideramos las secuencias estilísticas propuestas para la meseta (Gradin et al. 1979; Paunero et al. 2005) esta gran diversidad concuerda con a la larga historia ocupacional de este paisaje. Por otra parte, los grafitis identificados, la presencia de vidrio en la capa más moderna de C3T1 y de artefactos de metal en una de las concentraciones, demuestran que el atractivo de estos espacios se continuó hasta tiempos recientes.

La prospección B se llevó a cabo en los alrededores del Cerro Tres Tetas. Este paisaje mostró una intensidad y/o redundancia de uso alta. Las densidades registradas, su distribución parcialmente continua y la presencia de segmentos con densidades altísima 1 indican que también fue un importante espacio para los grupos pasados. Una de las áreas de mayor densidad se vincula con un sector arenoso donde discurre un cauce. Aunque no descartamos la posibilidad de que en parte los artefactos se hayan acumulado por efectos de la pendiente, consideramos que este tipo de sustrato podría ser atractivo para el asentamiento de campamentos (Loyola Laborde y Skarbun 2019). Otra área de muy alta densidad se asocia con un sector sobre el basalto que pudo tener mayor recurrencia de uso. Es posible que dicho espacio haya sido atractivo para realizar actividades cinegéticas, por su mayor altura y buena visibilidad hacia el cauce. No obstante, otros tipos de artefactos remiten a actividades productivas. La importante cantera-taller identificada en las cercanías habría servido como un punto atractor del espacio. Debemos contemplar también la posibilidad de que esta alta densidad se vincule con la mayor visibilidad arqueológica. Por otra parte, es posible que la cima del cerro también haya servido para realizar actividades cinegéticas, a juzgar por la presencia del fragmento de bola.

El cuadrante SO fue habitado de manera menos intensa. Las transectas presentan una densidad de artefactos líticos que fluctúa entre nula y media y un porcentaje principalmente bajo de segmentos con restos. Las concentraciones por fuera de transecta tienden a ser pequeñas y los reparos con arte rupestre muestran una baja cantidad y diversidad de motivos.

En este sentido, la prospección C indica que este paisaje fue empleado con una intensidad y/o redundancia baja a media. Las transectas presentan una densidad artefactual media y una distribución discontinua de restos líticos. La mayor densidad se asocia con las laderas de los cerros, cercanas al borde del cauce, disminuyendo hacia los sectores más altos.

Sin embargo, registramos un sector, al inicio de T4, con una vertiente. Allí la ocupación fue más intensa, existiendo una densidad artefactual muy alta, y concentraciones por fuera de transecta. Los raspadores y cuchillos identificados allí indicarían que se procesaron recursos.

El paisaje de las prospecciones D y E tiene una intensidad de uso variable, con evidencias más sólidas hacia el sur. Las transectas ubicadas al norte tienen densidad nula (T9) o baja con una distribución artefactual discontinua (T7) y solo registramos dos aleros sin evidencias antrópicas. Por otra parte, debemos evaluar si la ausencia de artefactos en T9 podría vincularse con una alta sedimentación. Puesto que existen indicios de que los lugares altos que lo rodean sí fueron transitados en el pasado, aunque de forma poco intensa. Sobre la ladera de uno de los cerros identificamos una pequeña concentración de productos de talla y artefactos formatizados vinculados con actividades de procesamiento, así como un pedúnculo de punta de proyectil. Este espacio podría haber servido como lugar de observación y taller (sensu Aschero y Martínez 2001) al cual, en el marco de las prácticas cinegéticas, pudo haberse llevado la punta fracturada para realizar su recambio. Asimismo, sobre el basalto registramos una acumulación de rocas. Si bien resta evaluar su función, constituye un indicador interesante de la presencia humana en este paisaje.

En aquellas transectas ubicadas al sur aumenta la densidad artefactual (llegando a alta en T10) y, aunque el porcentaje de segmentos con restos es medio o bajo, aumenta el tamaño de las áreas donde se agrupan los artefactos. Se reconocieron instrumentos bifaciales (puntas de proyectil y bifaces) y unifaciales que sugieren el desarrollo de actividades de procesamiento y cinegéticas. Cabe considerar que T10 se realizó sobre un manto basáltico por lo que no descartamos que en parte estas diferencias se deban a la mayor visibilidad arqueológica que brinda dicho sustrato. No obstante, la mayor densidad de T11 no puede explicarse del mismo modo. La concentración artefactual cercana a la finalización a T11 esta estratégicamente localizada para tener una importante visión panorámica.

Finalmente, el paisaje de la prospección F presenta una intensidad de uso baja, en función de la baja densidad artefactual y su distribución discontinua. Aunque reconocimos allí tres cuevas con arte rupestre, estas contienen una baja cantidad y diversidad de motivos empleándose únicamente el color rojo, lo que da cuenta de un uso poco redundante de estos reparos. En el área también registramos cinco concentraciones artefactuales y una cantera-taller. Tres de estas se encuentran cercanas a los bajos centrípetos y a los promontorios de las cuevas.

En síntesis, este trabajo fortalece el conocimiento de las formas de habitar el paisaje que tuvieron trabajo y en especial a Sol Oronó. Este trabajo fue financiado por UNLP (N943) y ANPCYT (PICT 02528).

Agradecimientos: A Pablo Lagalle por su apoyo en las tareas de campo. A la comunidad de Gobernador Gregores. A nuestro equipo de las sociedades cazadoras-recolectoras en este sector de la Meseta Central de Santa Cruz, estableciendo una línea de base para el desarrollo de futuros estudios. Los resultados permiten tener un panorama amplio sobre las características de los paisajes de la localidad C3T -que fueron de relevancia para su selección- y de sus patrones de uso, estableciendo también similitudes y diferencias con lo registrado en otros espacios de la meseta. Los sectores prospectados presentan una intensidad y/o redundancia de uso y distribución de restos variables, con evidencias de mayor intensidad y continuidad de uso en aquellos lugares con características más atractoras del paisaje. Futuras investigaciones nos permitirán profundizar en el conocimiento de la localidad, mediantela realización denuevas prospecciones, estudios de sitios a cielo abierto y reparados, ajustando la cronología y discutiendo el rol de C3T en el marco del poblamiento regional.

Presentado 06/09/2022

Recibido con correcciones 14/12/2022

Aceptado: 22/02/2023