Introducción

“La primera vez que escuché el nombre de Mariquita fue en el colegio”, afirma Sabrina Farji, directora de la película Mariquita, mujer revolución (2023). El recuerdo de Farji nos conduce a pensar en esos nombres femeninos vinculados a nuestra historia, que circulan por las instituciones escolares. Esposas, madres o hijas. Datos dispersos de mujeres cristalizadas en una escena que pocas veces protagonizaban o cuya relevancia fueron atenuadas. Mariquita Sánchez de Thompson, Remedios de Escalada, Mercedes de San Martín, Macacha Güemes, Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Manuela Pedraza son algunas de las mujeres que participaron en importantes sucesos de la historia nacional, pero sobre las cuales se difundieron escasos relatos. En los últimos años, se observa un cambio gracias a la masificación de los feminismos con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos en Argentina desde el 2015 y los festejos del Bicentenario de la Independencia. Este contexto contribuyó a la emergencia de ficciones destinadas a las infancias, que recuperan figuras femeninas de la historia. Las vidas de algunas de las mujeres mencionadas anteriormente son ficcionalizadas en textos que buscan acercar el pasado a las nuevas generaciones. De este modo, se habilita la posibilidad de construir nuevos sentidos sobre los hechos históricos.

El objetivo de este artículo es abordar los cruces entre la literatura para las infancias con el mercado editorial y la escuela, a partir de un itinerario que sigue la figura de Juana Azurduy en tres propuestas distintas: Juana, la intrépida capitana (2016) de Adela Basch, editada por Loqueleo; Juana Azurduy, la fuerza escondida (2019) de Paula Bombara, editada por Norma; y Juana Azurduy: Flor del Alto Perú (2020) de Javier del Romero y Dina Barrios, editada por Sudestada. En estos textos se advierte el interés de los autores y autoras por representar literariamente a una mujer que se configura a contrapelo de la tradicional asignación de roles, alterando lo establecido y ganando protagonismo dentro de los relatos. Ubicados en un contexto histórico signado por las luchas por la Independencia y los vaivenes políticos, los libros exploran distintas maneras de habitar ese período histórico a partir de esta figura. Nos proponemos leer las producciones donde adquieren visibilidad distintas representaciones de las feminidades, en relación con las estrategias editoriales que buscan ingresar sus publicaciones al sistema escolar.

La colección de textos que organizamos repone una imagen relegada anteriormente mostrando conflictos y tensiones que emergen a partir de la representación heroica de Azurduy. Con distintas modulaciones, las obras buscan construir un archivo que incorpora la participación femenina en los procesos de emancipación latinoamericana. Entendemos esta colección como una manera de contribuir al armado de una nueva genealogía desde el sur, que incluye mujeres entre sus nombres. Estos libros permiten reflexionar sobre los vínculos entre los legados políticos femeninos y el presente.

¿Qué interés presenta para las editoriales la narrativa histórica protagonizada por mujeres? ¿Por qué la figura de Juana Azurduy se repite en distintos catálogos destinados a las infancias? ¿De qué modos influye la escuela en la producción de este tipo de propuestas? Con el propósito de ahondar en estos interrogantes, en primer lugar, presentamos un recorrido por distintas investigaciones que indagan en el campo literario infantil, las editoriales y la escuela. Luego, describimos cada una de las propuestas editoriales que se centran en la vida de Azurduy. Desde un enfoque cualitativo, basamos nuestro trabajo en el análisis de documentos producidos por cada sello, así como en los aspectos materiales de las publicaciones. Detenernos en el catálogo y en los paratextos de Loqueleo, Norma y Sudestada nos permite arribar a ciertas respuestas en torno a las conexiones que se establecen entre las producciones destinadas a las infancias, con el ámbito escolar y el trabajo de la mediación editorial implicado en ello.

Literatura infantil, género y editoriales: apuntes para un primer acercamiento

En el campo literario infantil no es una novedad la presencia de obras que ficcionalizan la historia. En Argentina se pueden rastrear varias publicaciones de los años 40 y 50, que, desde la literatura, abordan hechos históricos. Un ejemplo de ello son las novelas de Arturo Capdevila: La infanta mendocina (1944), El niño poeta (1945), El abuelo inmortal (1946) y Remeditos de Escalada (1947), publicadas en la Colección Azul de Biblioteca Billiken. Con un marcado tono moralista y con la intención de recuperar y difundir valores ligados a la identidad nacional, la serie de Capdevila se desarrolla en un tiempo lineal, acentuando los aspectos individuales y ejemplares de los personajes (Bustamante, 2022). A través de recursos descriptivos y diálogos de una cortesía inusitada, se suceden hechos que no generan conflictos en la historia o que se resuelven fácilmente debido a la conducta de los protagonistas. Bustamante (2022) plantea que estas obras pertenecen a la variante denominada ‘novela histórica’ donde la historia es un relato sin fisuras, una concatenación de hechos y causas. Esta variante vinculada a concepciones didáctico-moralizantes de la literatura destinada a las infancias es cuestionada por lo que Bustamante llama ‘metaficción historiográfica’, la cual problematiza el concepto de verdad de la historia y la presenta a esta desde distintas focalizaciones. De este modo, se privilegia un enfoque subjetivo y se destaca el carácter provisional de los hechos, distanciándose de los relatos épicos. El corpus que analiza la investigadora se compone por textos publicados a fines del siglo XX y en las primeras décadas del XXI. En esos casos, la memoria social se reconstruye a través de una voz narrativa intimista y subjetiva.

En la actualidad, encontramos el género ‘novela histórica’ o la temática ‘historia’ en los catálogos de distintas editoriales como Norma o Loqueleo. Muchas de estas propuestas emergen en conmemoración a una fecha en particular: recientemente, se observa la fuerte presencia de publicaciones que abordan la guerra de Malvinas, en conmemoración a los 40 años del inicio del conflicto bélico. El mercado aprovecha las efemérides y bajo distintos lemas o subtítulos, como “Hacemos memoria” o “Las figuras de nuestra historia”, saca a la venta literatura que ficcionaliza la historia. Si bien la producción de textos correspondientes a la narrativa histórica ocupa un lugar relevante desde hace varios años en editoriales de esta magnitud (Bayerque, 2022), cabe considerar la existencia de un enfoque que privilegie la perspectiva de género y la apertura a incluir protagonistas mujeres en los libros, tal como sucede con el corpus que proponemos en este artículo. Por ello nos preguntamos qué tiene de particular la última década para que surjan relatos con heroínas que intervienen en los orígenes de nuestra historia.

Las investigaciones sobre la edición argentina y las problemáticas de género conforman una línea más reciente en el campo de estudio dedicado a las políticas y el mundo editorial. Los estudios remiten a la figura de las mujeres en su rol de editoras (Bombini, 2020; Gerbaudo y Tosti, 2020; Szpilbarg y Mihal, 2021) y a la presencia de libros con perspectiva de género en catálogos de editoriales universitarias (Mihal, 2019). Otros antecedentes se detienen en el campo literario infantil (Szpilbarg, 2021; Mihal, Szpilbarg y Ribeiro, 2021), analizando el armado de catálogos que contribuyen a la reflexión en torno a la diversidad -tanto de familias como de infancias- y que invitan a repensar las identidades. En estos casos es indispensable el rol de las editoriales independientes en la apuesta a temáticas antes silenciadas. Dentro de las investigaciones que se abocan a la edición de literatura infantil, el estudio de García (2021) nos brinda un recorrido que nos permite observar las transformaciones que fue sufriendo el campo, la consolidación de líneas estéticas, la multiplicación de espacios especializados y la conquista de nuevos mercados desde la década del sesenta hasta el año 2020. Los históricos vínculos entre la edición y el sistema escolar forman parte de diversos análisis sobre las tensiones entre literatura y didáctica, protocolos de lectura, representaciones de infancia y políticas públicas (Hermida et al., 2016; Tosi, 2017, 2019 y 2021). Por último, el crecimiento de las publicaciones destinadas a las infancias también se observa en los lugares conquistados dentro de los catálogos universitarios (Mihal y García, 2020).

Dentro del campo editorial argentino, es posible establecer vínculos entre el movimiento feminista y el aumento de propuestas literarias no sexistas para las infancias (Szpilbarg, 2021). El mundo del libro es un espacio primordial para la circulación y difusión de teorías feministas, así como de ficciones que problematizan temáticas vinculadas a las demandas y reivindicaciones del movimiento de mujeres y disidencias. Szpilbarg (2021) realiza un panorama actual de las editoriales argentinas, a través del cual demuestra que la efervescencia de las movilizaciones sociales repercute en la producción de libros, tanto en catálogos como en proyectos. Asimismo, la investigadora hace hincapié en que fueron las editoriales más pequeñas las primeras en publicar temas de género, mientras que los grandes grupos editoriales lo hicieron una vez que la presencia de los feminismos se institucionalizó. En esto coincide García (2021), quien propone pensar la actual renovación estética y temática del campo infantil a partir del rol de las editoriales independientes, las cuales -aunque conforman una propuesta heterogénea- incorporaron a nuevos autores e ilustradores y promovieron la producción de libros álbum e ilustrados. Además de la importante apuesta estética que pone en cuestión la tradicional clasificación por edades en libros infantiles, a partir de 2010, las editoriales independientes sumaron nuevas temáticas como la deconstrucción de estereotipos sociales. Los estudios de Botto (2011, 2012 y2014) sobre las editoriales independientes y las pequeñas editoriales también contribuyen a comprender por qué fueron estas las que impulsaron la renovación temática: la percepción de sí mismas como actores culturales que difunden ideas, conocimiento y arte implica un compromiso distinto al que tienen con los lectores los grandes grupos de la industria.

Chirimbote y la colección Antiprincesas, caso analizado por Szpilbarg (2021), construyen y visibilizan un nuevo archivo, que debido al trabajo de distintos actores sociales traen al presente figuras de nuestra historia nacional. La presencia de Juana Azurduy en catálogos de editoriales independientes, así como en grandes grupos concentrados posibilita la evocación y activa ciertos relatos anteriormente relegados. La revisión de la historia en obras destinadas a las infancias también se puede leer en consonancia con el desarrollo del proyecto televisivo titulado La asombrosa excursión de Zamba, creada en 2010 por la televisión pública argentina. Los personajes de Juana Azurduy y de la Niña, la nena mulata que acompaña a Zamba, dan cuenta de un revisionismo de los complejos procesos históricos como parte de una mirada política desde el Estado, dentro de un nuevo marco de sentido. Por lo tanto, la expansión de los movimientos de mujeres y disidencias tiene su correlato en la proliferación de objetos culturales que realizan acciones de archivo y registro para recuperar otras memorias. Otro ejemplo es la película Mariquita, mujer revolución (2023), de Sabrina Farji, quien se pregunta por la biografía de una mujer cuyo nombre resuena en las escuelas, pero de la cual se desconoce su vida. Como dijimos al inicio de este apartado, no es reciente el género de ficción histórica en producciones infantiles, pero sí la perspectiva que adoptan estas propuestas, ya que instalan la pregunta por lo silenciado hasta el momento en torno a las mujeres en los hechos históricos del siglo XIX.

Respecto a los lazos entre el mercado editorial y el sistema escolar, la edición de literatura infantil ha estado vinculada a la escuela desde sus inicios a causa de las demandas de materiales didácticos para la formación de los y las estudiantes (Tosi, 2019). La conmemoración de las fechas patrias es una tarea ineludible de las instituciones escolares, así como la enseñanza de la historia nacional. En ese sentido, conjeturamos que la presencia de textos destinados a las infancias -que ficcionalizan hechos históricos- reactualizan las tensiones entre literatura, campo editorial y escuela. Las editoriales regulan el horizonte de lo disponible para ser leído en las escuelas (Bombini, 2017) y, en muchos casos, encargan y producen libros para abordar un tema o una fecha en particular, donde el valor estético es relegado a un segundo plano. A pesar de los grandes cambios que se observan en la literatura infantil desde la década del 60, con autoras como María Elena Walsh y Laura Devetach, que se pliegan al imaginario de los niños y niñas (Díaz Rönner, 2000), persiste cierta producción literaria sujeta a la enseñanza de valores (Maquieira, 2017).

Mihal y García (2020) historizan la relación entre el mercado editorial y la literatura infantil y juvenil, revelando que existen momentos en los cuales el sistema escolar tiene una fuerte presencia (como en el caso de la novela Corazón, de Amicis, 1886) mientras que, en otras épocas, intervienen en el trabajo editorial grandes referentes del campo como Graciela Montes, Gustavo Roldán, Laura Devetach y Canela, que ayudan a consolidar el componente estético de las producciones. El compromiso político por la democratización de la experiencia de lectura de parte de los autores y autoras del campo durante los años 90 evidencia que, aunque existen tensiones por los usos didácticos de la literatura, hay un consenso respecto al lugar de la escuela en la formación de lectores y la posibilidad de encontrarse con los libros. En el marco del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, Graciela Montes (2006) reflexiona en torno a la tarea del sistema escolar y postula que la escuela es la gran ocasión para garantizar la participación de los chicos y las chicas en el tapiz cultural construido por la sociedad de escritura, de la cual forman parte. La expansión de políticas públicas vinculadas a la lectura y la literatura entre 2005 y 2015 comprendió la entrega de alrededor de 96 millones de libros (Bialet, 2017); algunos proyectos consistieron en publicaciones encargadas por el Estado con un diseño homogéneo, mientras que otros operativos entregaron libros provenientes de distintas editoriales con diversas propuestas estéticas (Hermida et al., 2016). Después de una interrupción en las políticas de dotación de libros a las escuelas, a fines del 2019 el Plan Nacional de Lecturas retomó sus actividades y se reinició la compra de textos para el abastecimiento de las bibliotecas escolares. Estas intervenciones estatales refuerzan los lazos entre literatura infantil y escuela, habilitando la construcción de caminos lectores desde temprana edad.

De acuerdo al problema de estudio por abordar, reseñamos brevemente distintas investigaciones. Por una parte, los antecedentes que se centran en las conexiones entre la literatura para las infancias, el sistema escolar y la industria editorial argentina. Asimismo, también dimos cuenta de los estudios que analizan la correspondencia entre el movimiento de mujeres y disidencias, con el crecimiento de publicaciones que visibilizan alguna problemática de género. Toda la bibliografía revisada constituye un aporte relevante, dado que manifiesta el interés y los avances en torno a las temáticas que nos convocan en este trabajo. De este modo, nuestro objeto entra en diálogo con interrogantes actuales que contribuyen a reflexionar en torno a las concepciones de literatura, infancias y género que se producen y reproducen desde el mercado editorial.

Juana Azurduy: una vida, ¿muchas vidas?

En uno de los artículos compilados en el libro La aldea literaria de los niños, Díaz Rönner (2011) plantea que la literatura infantil es un campo mutante, sostenido por palabras, cuya tarea es contar y que debe ser defendida de los corrales que dicen cuidarla, porque estos alambrados contribuyen en realidad a su desaparición o muerte. Al apartarla de los casilleros vigilados y ordenados, se configura un lector dueño de sus palabras “[…] capaz de conjugar no los tiempos verbales con propiedad, sino los tiempos de su vida y la de los otros” (p. 137). Esta posición sobre la literatura para las infancias nos conduce a pensar la potencialidad de este campo para la construcción de subjetividades que, a partir de reiteradas experiencias de lectura, reivindican su posibilidad de seguir destinos no prefijados. En relación a esto último, nos proponemos analizar un itinerario que destaca una figura femenina transgresora, a fin de observar los alcances de estas propuestas en la configuración de una mirada social más amplia y diversa.

Con el objetivo de analizar los vínculos entre literatura, mundo editorial y sistema escolar, nos detendremos en las características y estrategias de cada sello. Loqueleo es un proyecto especializado en literatura infantil y juvenil que pertenece a Santillana. Tal como lo indica en su página web, conserva un fondo editorial con clásicos como Matilda, de Roald Dahl, y la serie Natacha, de Luis Pescetti, al mismo tiempo que busca ampliar su catálogo, incorporando nuevos escritores e ilustradores. El vínculo entre la literatura y la escuela se observa en la mención a los profesores como mediadores, a la oferta de recursos destinados a ellos y a la concepción del proyecto como la confluencia entre “diversión, aprendizaje y educación” (Loqueleo, Quiénes somos, s. f.). Para Ruiz Luque (2019), la editorial tiene como estrategia de comunicación el dirigirse en primer lugar a los adultos mediadores (especialmente a docentes y bibliotecarios), en vez de tener como interlocutor al público infantil y juvenil.

Si bien la escuela es el ámbito privilegiado para la venta y difusión de los libros de la editorial, Loqueleo no publica colecciones escolares al estilo de Kapelusz con GOLU. Ahora bien, esto no quiere decir que no se incluyan paratextos didácticos destinados a contribuir al trabajo docente. Se observa un aggiornamento en este sentido, dado que las notas del profesor (Bombini, 2001) se encuentran de manera digital en dos variantes: la guía de actividades y el proyecto de lectura; este último, puede presentar múltiples versiones de acuerdo al año. En el caso de Juana, la intrépida capitana (Basch, 2016), a la sinopsis y la ficha técnica se suman como recursos una guía realizada por Julieta Pinasco (2016) y cuatro proyectos de lectura: 1) Proyecto de lectura 2017: 4º, 5º, 6º y 7º grado/ 1er año; 2) Proyecto de lectura: Bicentenario; 3) Proyecto de lectura 2018: Ficción histórica; 4) Proyecto de lectura: Los Derechos del Niño (Martínez, 2019). También se encuentra disponible la portada y un archivo con las primeras páginas para su descarga gratuita. De este modo, el docente tiene acceso al inicio del libro y puede evaluar la selección del mismo para su planificación anual.

La autora de la primera publicación que forma parte de nuestro corpus, es Adela Basch1. Referente del campo literario infantil, Basch se destaca por su prolífica producción de obras teatrales basadas en hechos históricos o en grandes clásicos de la literatura. Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha (1990), Colón agarra viaje a toda costa (1992), ¡Que sea la Odisea! (2003), Belgrano hace bandera y le sale de primera (2005) y ¡Contemos uno, dos, tres y vayamos a 1810! (2012) son algunos de los títulos de sus textos. Una de las características de su poética es el humor, elemento acentuado por su trabajo con las rimas, lo cual genera salidas ocurrentes e inesperadas en distintas escenas.

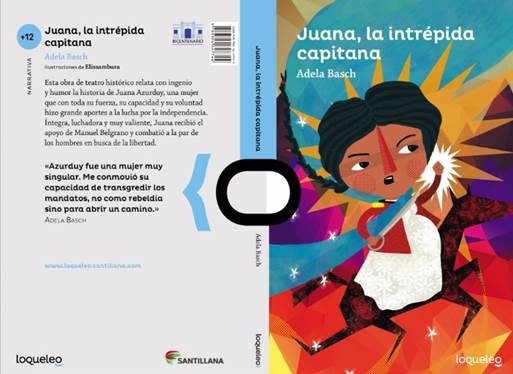

Juana, la intrépida capitana (2016) es una obra de teatro dividida en cinco actos que incluye un prólogo y un epílogo. La historia de Juana Azurduy se desarrolla a lo largo de la obra de manera cronológica, abarcando desde su infancia hasta los reconocimientos póstumos, cercanos a nuestro presente. Se observan estrategias metatextuales y la presencia del humor en la construcción de la historia los cuales representan elementos característicos de la poética de Basch. Asimismo, la trama complejiza la experiencia de madre y capitana de la protagonista, cuestionando los límites entre lo privado y lo público. En la tapa de la publicación se observa ese cruce: se trata de una mujer embarazada, montada en un caballo y con un sable en la mano, lo cual podría representar las condiciones en las que Azurduy peleó en el campo de batalla (Figura 1). En numerosas escenas se destaca el pensamiento colectivo de emancipación que tiene la protagonista, su deseo de transformar el orden social y cómo nada la detuvo para cumplir con sus propósitos.

Fuente: https://elissambura.com/libros/juana-la-intrepida-capitana/

Figura 1 Tapa y contratapa del libro Juana, la intrépida capitana (Basch, 2016). Ilustración de Elissambura

La obra fue publicada por Loqueleo dentro de la categoría de ‘teatro histórico’, en la Serie Azul, destinada a chicos y chicas de 12 años. En la contratapa (Figura 1), se observa un sello que hace referencia al Bicentenario de la Independencia, compuesto por una imagen de la Casa Histórica y acompañado de los años 1816-2016. También, se agrega un breve testimonio de la autora: “Azurduy fue una mujer muy singular. Me conmovió su capacidad de transgredir los mandatos, no como rebeldía sino para abrir un camino” (Basch, 2016). Las palabras de Basch nos permiten entender la lucha de Azurduy como un legado a generaciones futuras en tanto representa otra manera de ser mujer. No dispuesta a seguir los mandatos de la época, Juana simboliza la posibilidad de elegir la propia vida. La idea de singularidad presente en la cita se contempla en la trama, dado que Juana es la única mujer en el campo de batalla. En una escena con Belgrano, el personaje habla de la existencia de otras mujeres como ella, pero estas no aparecen representadas en ningún momento. De hecho, un diálogo entre Azurduy y una amiga exponen un contrapunto entre una mujer involucrada en lo público y otra dedicada al cuidado de sus hijos en el interior de su hogar.

En la guía de lectura (Pinasco, 2016), que forma parte de los recursos digitales proporcionados por Loqueleo, identificamos tres partes: en primer lugar, datos básicos (biografía de la autora, sinopsis y contenidos conceptuales/temáticas que se abordan), luego actividades para realizar (antes y después de la lectura, de comprensión lectora y de producción) y, por último, articulaciones con otras materias (Lengua, Plástica, Ciencias Sociales y Literatura). En las actividades, se observa un interés por fomentar el uso de la tecnología a partir de programas para hacer presentaciones, líneas de tiempo o videos. Las consignas insisten en el reconocimiento de la estructura y las características del texto dramático, la identificación de los personajes, su postura en la historia y el armado de un esquema actancial, el subrayado de recursos en fragmentos de la obra, entre otras. Consideramos que este tipo de propuestas contribuyen a equiparar la lectura con el desmembramiento del relato, dado que se reiteran consignas que piden la localización de fragmentos sin otro fin más que el reconocimiento de algún recurso o elemento2. En este caso, observamos que desde el mercado editorial se promueven actividades de aplicacionismo y deteccionismo, tal como las nombra Gerbaudo (2011). Estas prácticas de lectura obstaculizan la apropiación en las situaciones de enseñanza, ya que solo promueven el uso de un método para abordar el texto o conducen a la identificación de recursos en la obra de forma desvinculada de las instancias de producción, circulación y recepción. Propuestas de este estilo desdibujan el componente estético de la literatura y en su lugar establecen que el relato se reduce a categorías que se buscan aplicar o encontrar en él.

La sección titulada “Articulaciones interdisciplinarias” nos conduce a preguntarnos por la concepción que se tiene del libro de Basch, ya que dentro de las disciplinas mencionadas aparecen los ítems “Con Lengua” y “Con Literatura”. ¿La obra de teatro importa en tanto a los hechos históricos que ficcionaliza? ¿La escolarización del texto lleva a su extrañamiento y por eso se especifica la articulación con la literatura? El apartado destinado a Lengua se enfoca en el circuito de la comunicación y la complejidad del mismo en la representación de una obra. Por otro lado, las propuestas vinculadas a Literatura refieren a la posibilidad de establecer similitudes con sor Juana Inés de la Cruz y a seguir la lectura de otras publicaciones de Basch. ¿Resultaría más claro pensar esta sección como posibles envíos? (Gerbaudo, 2011).

Siguiendo con los proyectos de lectura, el Proyecto Bicentenario, escrito por Paola Maurizio (2016), desarrolla una propuesta institucional para el festejo del 9 de Julio en la escuela. La justificación del proyecto destaca la necesidad de recuperar el sentido de la efeméride involucrando a las y los estudiantes en una propuesta que posibilite abordar el proceso independentista desde la literatura y desde lo actual de dichas gestas. Se identifican como dos acciones distintas pero que tienen lugar en el aula el “leer con placer” (Maurizio, 2016, p. 1) y el “estudiar con pasión” (Maurizio, 2016, p. 1). Es decir que la posibilidad de descubrir los mundos que la literatura ofrece puede vincularse al estudio, investigación y reconstrucción del pasado. El recorrido de lectura se compone de distintas estaciones, que presentan un libro del catálogo para trabajar. La primera estación propone La moneda maravillosa de Silvia Schujer (2016), la segunda Tucumán era una fiesta. El tanque de agua 3 de María Inés Falconi (2016) y la tercera Juana, la intrépida capitana (Basch, 2016).

Al igual que la guía, el proyecto comprende actividades para antes de la lectura y para después de la lectura. Solo una de ellas vuelve la mirada sobre los nombres reconocidos y los silenciados de nuestra historia. Si bien no se hace mención a la cuestión de género, la reflexión podría habilitar la discusión en torno a la desigualdad. Respecto a esta problemática, la guía de lectura redactada por Julieta Pinasco (2016), también hace mención al rol de las mujeres en la sociedad en una de sus actividades, pero en un planteo mucho más general.

El proyecto integrador se titula “Las aventuras de Juana” y plantea la transposición del texto teatral a una historieta de amplias dimensiones para exhibir en las instalaciones de la escuela. Las preguntas que acompañan el desarrollo de la propuesta evidencian una serie de conflictos y decisiones a la hora de realizar la historieta, lo cual posiciona a los y las estudiantes en otro rol. Ya no se trata de recuperar fragmentos u ordenar hechos siguiendo el orden cronológico: la actividad requiere de un mayor protagonismo del estudiantado y posibilita la reflexión en torno al lenguaje verbal y el visual. Las potencialidades de la imagen y su diálogo con las palabras de cada personaje quizás habilitan la salida de una mirada didáctica, para adentrarse en una estética.

Por último, nos detenemos en el documento titulado “Proyecto de lectura 4º, 5º, 6º y 7º grado/ 1er año”, elaborado por Julieta Pinasco (2017). La introducción plantea la importancia de leer literatura en la escuela, en tanto se trata de “[…] una experiencia estética y cognitiva de la que ningún ser humano debería ser privado, y mucho menos los niños” (p. 1). No se menciona como derecho, pero el documento da cuenta del valor del discurso literario en la construcción de subjetividades. Además, se adentra en las tensiones entre leer en la escuela y leer fuera de ella: la práctica se modifica en el ámbito escolar, dado que existen evaluaciones, ya sea a través de la comprensión lectora o la producción escrita. Desde la editorial se busca fortalecer el rol del mediador, señalando que es el adulto quien selecciona los textos, brinda herramientas al momento de leer y contribuye a la formación de lectores, contagiando su entusiasmo. El documento nombra distintas escenas de lectura en el aula (individual, grupal, silenciosa, en voz alta, lectura libre, lectura guiada) y la importancia de no concebir el libro como un medio para enseñar otros contenidos, sino como una experiencia en sí misma. Esta propuesta responde a una perspectiva sociocultural de la lectura y por ello, habilita una revisión sobre los modos de leer (Ludmer, 2015) más tradicionales de la escuela. Pinasco (2017) plantea que un proyecto institucional de lectura sigue una línea ideológica y pedagógica, a partir de la cual se seleccionan los libros y se planifica el camino lector. Volver sobre el componente ideológico que se juega al momento de elegir qué leer con los chicos y chicas revitaliza el lugar de la literatura en tanto no es algo ingenuo, y conduce a preguntarnos sobre las concepciones de infancia y de literatura que están presentes en el sistema escolar.

En este nuevo itinerario para 7º grado/1er año se recomienda la lectura de Juana, la intrépida capitana (Basch, 2016), junto con El pescador de sirenas y otros mitos indómitos de Silvia Schujer (2015) y El sótano de Neske de Lidia Barugel (2016), para el trayecto titulado “La historia en los géneros”. La estación del recorrido, que se detiene en el análisis de la obra de Basch, presenta los mismos apartados que la guía de lectura (“Antes de la lectura”, “Después de la lectura”, “Propuestas de producción”), pero desde otro enfoque, en el cual se privilegia el debate en torno al discurso histórico y el literario. Se reconoce la construcción de narrativas de la memoria, que contribuyen al recuerdo de unas figuras y al olvido de otras, lo cual permite visibilizar que existen omisiones intencionales y que pueden responder a posiciones ideológicas. Asimismo, algunas actividades se plantean desde una perspectiva de género, a fin de revisar y cuestionar ciertos mandatos en torno a las mujeres. A través de distintas tareas, como un recorrido por el barrio en busca de monumentos y nombres de calles o el armado de un folleto turístico, se habilita la posibilidad del armado de un nuevo archivo de la memoria en el cual quizás ingresen nombres hasta el momento marginados. “[…] debatan acerca de lo que está habilitada a decir la literatura y que, necesariamente, no figura en el texto histórico” (Pinasco, 2017, p. 21), expone una de las actividades. Consideramos que, aunque la guía y este proyecto pertenecen a una misma autora, los documentos presentan enfoques muy distintos, lo cual evidencia que los recursos didácticos realizados por Loqueleo ensamblan distintas perspectivas sobre lo que es e implica la lectura literaria, observación realizada también por otro estudio (Bayerque, 2022).

Nuestra descripción y análisis de los recursos provistos para la lectura de Juana, la intrépida capitana de Adela Basch (2016) confirman algunas de las conclusiones de la investigación realizada por Ruiz Luque (2019). Loqueleo es un proyecto de literatura infantil y juvenil de una empresa multinacional, cuyo objetivo es vender, pero sin perder la calidad literaria de sus publicaciones. Las estrategias de comunicación, promoción y venta se dirigen sobre todo a los docentes como mediadores, lo cual muestra que la escuela es el ámbito privilegiado por el sello editorial para concretar sus ventas. En este sentido, las guías y proyectos de lectura conforman otra estrategia para posicionarse dentro de las aulas dado que desde la editorial se brindan recursos para contribuir al trabajo docente. Consideramos que las tensiones entre literatura y escuela se observan en esos documentos donde se disputan modos de leer: algunos desde una dimensión pedagógica y otros que defienden y permiten el ingreso de los y las estudiantes a un espacio simbólico.

La segunda publicación que analizamos es la novela Juana Azurduy, la fuerza escondida, de Paula Bombara (2019), editada por Norma (Figura 2). La novela se focaliza en la figura de Azurduy, pero también retrata un colectivo de mujeres que se organizan tanto para el enfrentamiento bélico, como para el cuidado de las y los hijos. En este sentido, no es casual uno de los epígrafes elegidos para abrir la novela: “[…] el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear” (Bombara, 2019, p. 7). La cita, perteneciente a la canción escrita por Félix Luna, reconoce no solo el lugar de Juana, sino también la intervención femenina en el proceso independentista. Esta noción de grupo se manifiesta también en la sinopsis desarrollada en la contratapa. En ella leemos lo siguiente: “Como las heroínas de La Coronilla, como las luchadoras de todo tiempo y lugar, Juana cabalga e irradia su fuerza por los pueblos de América”. Como observamos, en este caso no se destaca la singularidad de Juana, sino que su figura representa la lucha de otras mujeres. Esta imagen se corresponde en mayor medida con los planteos actuales, en tanto se piensa la historia desde los procesos sociales y políticos, en lugar de construir una épica en torno a un personaje ejemplar.

Fuente: https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libro/juana-azurduy.-la-fuerza-escondida

Figura 2 Página web de la Editorial Norma, libro Juana Azurduy. La fuerza escondida (Bombara, 2019)

Paula Bombara explica en su página oficial3 cómo surgió la idea de este relato: sus editoras Laura Leibiker y Laura Linzuain le propusieron escribir una novela histórica para la editorial Norma. En este proyecto, Bombara pudo elegir sobre quién escribir y contó con el asesoramiento de Laura Ávila, autora de novelas infantiles y juveniles que ficcionalizan la historia. En una entrevista4, la escritora comenta que la invitación de las editoras consistió en escribir un libro que recupere la vida de una personalidad que haya intervenido en el proceso de la soberanía nacional, con la intención de sumar esta producción a un proyecto editorial sobre la temática. Aunque se trató de un encargo editorial y dispuso de un tiempo acotado para el proceso de escritura, la autora manifiesta su interés por la figura de Azurduy, sus recuerdos de infancia a partir de la canción de Félix Luna y el propósito actual de visibilizar la vida de una mujer antes marginada de los relatos oficiales. Este objetivo se corresponde con una inquietud personal de Bombara, quien menciona la invisibilización de las mujeres en todos los campos culturales como el de las ciencias (ella es Bioquímica) y el de la literatura. Por otra parte, la publicación de la novela La desobediente (2021) confirma esta postura manifestada en la entrevista.

Tal como plantea Tosi (2019), el mapa editorial se reconfigura continuamente. Hace un tiempo, asistimos a una etapa en la que los grupos multinacionales adquirieron a muchas de las editoriales locales y actualmente Santillana posee los sellos Norma-Kapelusz y Loqueleo (Páez, 2018; Tosi, 2019). La presentación que hace la editorial de sí misma no incluye ninguna mención a la escuela, sino que insiste en construir la idea de lectores de manera independiente al sistema escolar. De todas formas, al dirigirnos a la ficha de Juana Azurduy, la fuerza escondida (Bombara, 2019), encontramos como recurso digital una guía de lectura, la posibilidad de descargar la portada y los dos primeros capítulos de la novela y un video, cuyo enlace nos lleva a la misma página. La guía de lectura, como en el caso de Loqueleo, es un documento destinado a las y los docentes, a fin de auxiliarlos en las planificaciones de sus clases y, de hecho, el archivo se titula “Juana Azurduy. La fuerza escondida - Guía docente”. La omisión del público docente en la sección ‘Quienes Somos’ no implica que la editorial no prevea la elaboración de materiales didácticos o de promoción de sus libros pensando en el ámbito educativo.

La guía se estructura en una sección con datos básicos, que incluye una breve biografía de la autora y de los ilustradores, una síntesis de la obra y actividades para trabajar en el aula. Las actividades, a su vez, están divididas en distintos apartados: “¡A explorar!”, “Hora de lectura”, “Cruce de áreas” y “Palabras en acción”. Por último, se incluye una sección titulada “Para los insaciables”, que invita y promociona otros libros de la editorial para profundizar en la narrativa histórica. Estimamos que la sección “¡A explorar!” puede equipararse al “Antes de la lectura” de los documentos de Loqueleo, dado que busca sondear los conocimientos previos de los lectores y se plantean preguntas para crear hipótesis de lectura, a partir de las imágenes o los elementos paratextuales.

Las actividades presentes en “Hora de lectura” apuntan en su mayoría a la recuperación de información en el texto, así como a la identificación de las características de los personajes u otros elementos. Por ejemplo, la primera consigna plantea: “¿Qué tipo de narrador tiene esta novela? Haga esta pregunta a sus alumnos y aprovéchela para revisar las características del narrador omnisciente. Busque ejemplos en la novela y pida que se detengan particularmente en los sentimientos de Juana y de Killari” (Editorial Norma, 2019, p. 2). Por la manera en la que está formulada la pregunta, parece solo apuntar a la identificación de la voz narradora, sin problematizar los modos de contar y los efectos que generan las distintas perspectivas desde las que se puede narrar un hecho. Las tareas tienden a simplificar la lectura y a posicionar a los chicos y chicas en el lugar de reproductores: “A lo largo de la novela, se puede observar la actitud de Juana en distintos roles. Invite a sus alumnos a que extraigan fragmentos que la muestren como: madre; esposa; generala; madrina/ protectora” (Editorial Norma, 2019, p. 3). Larrosa (2013) afirma que este tipo de actividades conduce a la literatura por un camino seguro y asegurado, mientras que una experiencia de lectura debería habilitar la construcción de sentidos por parte de los lectores. La actitud de escucha y de apertura ante la ficción se desdibuja en estas tareas mecanizadas, que solo atienden a una única respuesta.

El apartado “Palabras en acción” invita a la producción escrita y en ese gesto posibilita la multiplicación de voces e interpretaciones en torno a la trama, la exploración del lenguaje poético y la toma de decisiones por parte de los chicos y chicas. Es en esta sección donde se vuelve más palpable la perspectiva de género y las problemáticas que forman parte de la agenda de los movimientos de mujeres y disidencias, como la actitud de los hombres, la libertad de las mujeres, el rol de madre y la organización e intervención política de las mujeres. Nos preguntamos si a través de estas propuestas pedagógicas se abren disputas de sentido en el aula reconociendo la pluralidad y el conflicto propio del orden democrático (Indri, 2021).

Finalmente, señalamos que la propuesta de la Editorial Norma desarrolla una mirada más latinoamericana, atendiendo a las lenguas indígenas y a las heroínas de la región. De esta manera, se complejiza nuestra mirada sobre el pasado porque se exhiben las múltiples raíces de la independencia y deja de aparecer reducida únicamente a lo criollo, masculino e ilustrado (Ciriza, 2016). El legado político de las mujeres y de los pueblos originarios se remonta a mucho tiempo atrás, poniendo en cuestión el pasado vinculado exclusivamente a lo blanco y masculino.

En 2007 se dispuso mediante la Ley N.º 26 277 que todos los 12 de julio se conmemore el “Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América”, en honor al nacimiento de Juana Azurduy. La inclusión de esta efeméride promueve la indagación en torno a su imagen y contribuye a la difusión de relatos escritos sobre su vida. El Ministerio de Cultura publicó una nota titulada “Juana Azurduy para las infancias”5, en la cual se recomienda la lectura de la obra de teatro de Adela Basch y la novela de Paula Bombara. Lo mismo hace la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra una entrevista a Bombara y Nadia Fink. Por cierto, esta última publicación es titulada “Efemérides de la ESI”, lo cual incrementa las oportunidades de las editoriales para hacer ingresar sus libros al sistema escolar.

El último libro de nuestro itinerario es la novela gráfica Juana Azurduy: Flor del Alto Perú, de Javier del Romero y Dina Barrios (2020), editado por Sudestada. La historia comienza en Bolivia en 1811, cuando Juana decide unirse al ejército revolucionario, y se extiende hasta sus últimos días en soledad. La protagonista se caracteriza por su determinación y actitud aguerrida, lo cual se advierte tanto en el texto como en las ilustraciones (Figura 3). Su cuerpo sexuado es representado en las imágenes a través de una corporalidad hegemónica y, a diferencia de las versiones anteriores, su deseo sexual es sugerido en más de una oportunidad. Revisando el catálogo 2023 de Sudestada, el libro no forma parte de la colección infantil, sino que pertenece a la colección Cuadernos de Sudestada que incluye narrativa, ensayos, periodismo y feminismo. El guionista, Javier del Romero, explica en una entrevista6 que el proyecto se originó con una beca del Fondo Nacional de las Artes en 2019 y que buscó retratar las tres facetas de Juana: la madre, la esposa y la combatiente.

Fuente: https://barrios.artstation.com/projects/0nayaG

Figura 3 Tapa, contratapa y solapas de Juana Azurduy: Flor del Alto Perú (del Romero y Barrios, 2020). Ilustraciones de Dina Barrios

Sudestada surgió en 2001 como una revista de política, cultura y actualidad alternativa a los medios hegemónicos y más comerciales. Atravesada por la realidad latinoamericana, la revista es muy activa en las redes sociales, desde donde promociona las publicaciones de la revista y también de la editorial. En un posteo en su cuenta de Instagram7 se la nombra a Azurduy como “revolucionaria de la Matria”, lo cual revela la posición feminista del sello. Sudestada, junto con Chirimbote y otras editoriales independientes, tiene un rol significativo en la difusión y consolidación de idearios vinculados al género y la igualdad. La visibilidad que le otorgan estos espacios a las problemáticas de género contribuyó a la instalación de las mismas, por lo cual no nos sorprende la incorporación de una publicación de este estilo al catálogo de este proyecto.

En su análisis sobre las editoriales cooperativas en el campo de la literatura para las infancias y juventudes, Maniago y Badenes (2022) vinculan el proyecto editorial de Chirimbote con Sudestada. Los primeros libros de la colección Antiprincesas y Antihéroes fueron publicados dentro del sello de Sudestada, distribuyéndose tanto en librerías como en kioscos. Esta colección es reconocida por cuestionar los estereotipos de género difundidos desde medios hegemónicos hacia las infancias. Como afirman Morales y Piantoni (2016), se proponen biografías de mujeres y de hombres “[…] que decidieron «ser» dentro de un mundo que intenta homogeneizar, que lucharon por ideales y convicciones lejos del legado patriarcal y religioso que América Latina heredó de sus conquistadores y que regula la vida de niños y niñas con el fin de hacerlos «encajar»” (p. 272).

Nadia Fink, una de las creadoras y escritoras de la colección Antiprincesas, cuenta en una entrevista8 que estos libros surgieron con el propósito de abordar de forma distinta a las mujeres en los productos culturales infantiles. Frente a las tradicionales princesas de Disney, se encuentran personajes históricos como Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy. La elección de estos nombres tiene una doble motivación: presentar otras formas de ser mujer y dar a conocer sus trabajos en el ámbito del arte, de la música y en la política. De este modo, se espera que desde temprana edad los chicos y chicas puedan tener otras referentes.

La novela gráfica de Javier del Romero y Dina Barrios (2020) sigue la misma lógica que la colección Antiprincesas, acercando a las nuevas generaciones la vida de una mujer latinoamericana que luchó por la independencia de los pueblos. De este modo, Sudestada consolida su posición crítica a las producciones infantiles y juveniles que reproducen desigualdades y estereotipos proponiendo, en su lugar, historias de vida transgresoras de los roles sociales impuestos. El interés de este sello editorial por construir un catálogo atento a una mirada progresista se advierte en las publicaciones ya mencionadas y en otras como Naranjo en Flúo de Juan Solá (2019), novela destinada a un público infanto-juvenil.

“¿Es la novela gráfica lo aceptado, lo adecuado, lo legible en la escuela secundaria?” (p. 335), se pregunta Soledad del Rosso (2020) en el libro Géneros secundarios: literatura y canon en la escuela, evidenciando los complejos vínculos entre este género y el aula. Si bien del Rosso destaca las potencialidades de la novela gráfica en cuestión de trabajo creativo y en su impacto en la formación de lectores, el interrogante sobre su inclusión en las planificaciones docentes permanece abierto. Podríamos afirmar que existe una relación reciente entre el sistema educativo y géneros más novedosos como el libro álbum y la novela gráfica. Estos libros no están presentes en los documentos oficiales como los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), pero sí forman parte de las compras realizadas por el Plan de Lecturas para el abastecimiento y creación de bibliotecas escolares. Libros álbum como Geografía de máquinas que no sabemos si se construyeron, de María José Ferrada y Fito Holloway (2016); El pájaro cucurucho y otras aves extrañas, de Arnold Lobel (2019) y novelas gráficas como Cobalto, de Pablo de Santis y Juan Sáenz Valiente (2019) y Noche de terror en la ciudad, de Luciano Saracino y Gustavo Mazali (2013) son algunos de los libros seleccionados para integrar la Colección “Leer Abre Mundos” del Plan. Por ello, estimamos que su presencia en las aulas aun es reducida, en comparación a los géneros más tradicionales como el cuento y la novela, aunque se esté abriendo camino.

El caso de Juana Azurduy: flor del Alto Perú (del Romero y Barrios, 2020) nos aporta una perspectiva ampliada y comparativa sobre los vínculos entre literatura, escuela y mercado editorial, ya que se trata de una editorial independiente que no despliega las estrategias de comunicación, venta y promoción que se observan en Norma y Loqueleo, debido a los recursos con los cuales cuenta. No obstante, cabe destacar la presencia de las publicaciones de Sudestada en los kioscos de diarios y de revistas, así como su participación en otros circuitos de ferias y eventos culturales. El itinerario en torno a la figura de Azurduy muestra la polarización existente en la industria del libro con la presencia de conglomerados transnacionales y el surgimiento de emprendimientos pequeños con proyectos culturales definidos. La falta de recursos didácticos para el análisis de la novela gráfica no determina su ausencia en las aulas; esto debe ser analizado en otros estudios que realicen observaciones a clases o análisis de planificaciones docentes. Sin embargo, dada la circunstancia de hallar un mediador que lleve adelante una secuencia didáctica con el libro de Javier del Romero y Dina Barrios (2020), el perfil de este docente podría responder a ciertos consumos culturales y posiciones ideológicas. Basamos esta conjetura en que el público lector de Sudestada es más específico en sus intereses que los lectores de los otros sellos. De esta manera, podría encontrarse un mediador más comprometido con los feminismos entre los lectores de este libro que en los dos casos anteriores, cuyas propuestas alcanzan un grupo de destinatarios más heterogéneo.

Reflexiones finales: modos de leer literatura

En este trabajo hemos reflexionado en torno a los vínculos posibles entre la literatura para las infancias, la escuela y el mundo editorial. Para ello propusimos como caso la figura de Juana Azurduy y armamos un itinerario que implica grandes editoriales (Loqueleo y Norma) y una editorial independiente (Sudestada), con el fin de poder contrastar. Seleccionamos el personaje de Azurduy porque nos interesa particularmente la emergencia de narrativas de la memoria que recuperan la intervención de las mujeres en los hechos históricos y políticos de nuestra región durante el proceso independentista. Con distintas modulaciones, los libros Juana, la intrépida capitana, de Adela Basch (2016); Juana Azurduy, la fuerza escondida, de Paula Bombara (2019) y Juana Azurduy: Flor del Alto Perú, de Javier del Romero y Dina Barrios (2020) contribuyen a la visibilización de un legado político por parte del colectivo de mujeres y a la construcción de una nueva genealogía que incluye sus nombres.

Las publicaciones no presentan elementos que nos remitan directamente al sistema escolar, salvo la regla cronológica que incluye Norma, la cual se puede corresponder con el armado de las líneas de tiempo que se piden en distintas materias. Sin embargo, los recursos digitales que ofrecen Loqueleo y Norma explicitan su destinatario: las y los docentes como adultos mediadores. La guía y los proyectos de lectura son una versión aggiornada de las notas del profesor (Bombini, 2001), dado que brindan herramientas y consignas para el abordaje de los textos. Es en este punto donde observamos las tensiones que surgen del vínculo entre literatura, escuela y mercado porque desde las editoriales se realizan propuestas que desdibujan la potencia de la literatura y privilegian lo didáctico.

La revisión de las guías y de los proyectos nos demostró que son las grandes editoriales las que proponen modos de leer (Ludmer, 2015), que generalmente buscan homogeneizar las voces y ubicar a los chicos y chicas en un rol de reproductores de lo que el libro dice. Asimismo, se observan otro tipo de consignas donde existe un mayor interés por la experimentación con el lenguaje y por pensar al estudiante en el lugar de constructor de sentidos. Ante esta situación, nos preguntamos si los debates actuales que presentan las publicaciones seleccionados no son domesticados a través de estos modos de leer que, en su mayoría, no se abren al conflicto y la pluralidad.

Otro aspecto que reseñamos brevemente son las diferencias entre las versiones. Basch (2016) destaca la singularidad de la protagonista, sigue un orden lineal desde su infancia hasta su muerte. Bombara (2019) reconstruye una época donde hay distintas mujeres combatiendo. Del Romero (2020) exhibe un carácter fuerte en el campo de batalla y el costado amoroso y sexual del personaje, lo cual se observa en las ilustraciones hechas por Dina Barrios, quien resalta su actitud aguerrida en la lucha y su sensualidad en la intimidad.

¿Una vida o muchas vidas? Nos podemos preguntar respecto a las variaciones en los modos de narrar. Si bien se contempla el estilo de Basch y de Bombara en sus producciones, nos preguntamos si la variable de ingresar a la escuela no influye en lo que se dice y lo que se omite de la vida de Azurduy. En esta dirección, pensamos si no tienen mayor libertad de creación autores publicados en editoriales independientes, como es el caso de Sudestada. De todos modos, aunque no es el objeto de este trabajo, aclaramos que la versión de Bombara (2019) echa luz sobre escenas conflictivas, mientras que las versiones de Basch (2016) y Del Romero y Barrios (2020) las pasan rápidamente o las resuelven sin mayores inconvenientes. En todos los casos, las publicaciones ofrecen recortes de la vida de Azurduy y posiblemente la selección de los hechos y sus modos de narrar estén influenciados por el lineamiento editorial en el cual se insertan.

Por último, no queremos dejar de mencionar que los grandes sellos editoriales buscaron escritoras reconocidas en el campo de la literatura infantil para encargar este tipo de relatos. De hecho, Bombara ganó el premio Alija 2020 a mejor novela histórica con la publicación de Norma. Asimismo, en el caso de Sudestada, Del Romero recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes por su proyecto. En este punto notamos cierta coincidencia, dado que las editoriales se apoyaron en autoras y autores con trayectoria y/o premiados para la realización de sus propuestas.

En este artículo analizamos los posibles vínculos entre la escuela y las producciones llevadas a cabo por determinadas editoriales a partir de sus catálogos y los recursos digitales. Nos queda pendiente para próximas investigaciones si este itinerario de lectura en torno a la figura de Juana Azurduy está presente en la currícula escolar, en las nuevas compras del Plan nacional de lecturas o en las acciones de los planes provinciales. Así, podríamos comparar los modos de leer que proponen Loqueleo y Norma con las prácticas de lectura y de escritura que efectivamente suceden en las instituciones.