Introducción

En el tramo medio del río Paraná se emplazan cientos de sitios arqueológicos, ya sea en la llanura aluvial propiamente dicha (de aquí en más LLAPM), o en el sector continental sobre las márgenes de cursos de agua de este gran sistema (Ceruti y González, 2007; Bonomo, 2012, Pérez Jimeno, 2007; Sartori, 2013; Serrano, 1972, entre muchos otros). El registro arqueológico corresponde a grupos cazadores-recolectores-pescadores que habrían ocupado la zona desde, al menos, 3000 años AP (Feuillet Terzaghi y Loponte, 2021). En los últimos quince años, en el centro-este de la provincia de Santa Fe (tramo medio de la LLAPM), se incrementaron notablemente las investigaciones, localizándose nuevos sitios, tanto en la zona insular como en las márgenes de uno de los cauces secundarios de relevancia, como es el río Coronda (Feuillet Terzaghi, 2009; Sartori, 2013). Las excavaciones en diferentes sitios arqueológicos (i. e. Familia Primón, Ombú de Basualdo, Río Salado Coronda, Isleta del Árbol Viejo y Pajas Blancas) dieron como resultado la recuperación de restos arqueofaunísticos, algunos de los cuales estaban formatizados (Bonomo, Angrizani et al., 2019; Feuillet Terzaghi, 2009, Pérez Jimeno et al., 2010). Sin embargo, hasta el año 2009 en la zona de estudio habían sido registrados solo dos artefactos, uno de los cuales procedía de una colección privada (ver Pérez Jimeno et al. 2010). Posteriormente, en el año 2013 fueron recuperadas falanges de Lama guanicoe que, si bien no presentaban rastros de uso, estaban decoradas (Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013).

En este trabajo se dan a conocer los nuevos hallazgos que dan cuenta de la utilización de la materia prima ósea en los sitios Familia Primón (FP) y Ombú de Basaualdo (OB), ambos emplazados sobre la margen derecha del río Coronda (Provincia de Santa Fe). El objetivo es presentar los resultados del análisis de los artefactos recuperados en los mencionados sitios, los cuales han surgido producto de un proyecto de investigación que se viene llevado a cabo por una de las autoras de este trabajo (JIS). Para este estudio, en primera instancia, se buscó conocer la variabilidad de los artefactos relevados, para lo cual se realizó -en los casos que fue posible- la identificación anatómica y taxonómica del hueso soporte. En segunda instancia fueron asignados a algún grupo morfológico (GM), determinándose los modos de acción, para luego esbozar algunas hipótesis funcionales. Por último, se consideró la distribución y diversidad de los GM en los diferentes sectores de la LLAPM, para contextualizar los hallazgos a escala regional. Hasta el momento, la baja-nula presencia de este tipo de evidencias para el sector bajo estudio contrastaba con las amplias y variadas evidencias de una tecnología ósea compleja, desarrollada por los grupos cazadores-recolectores-pescadores en el Holoceno tardío, en otros sectores de la llanura aluvial del Paraná medio, inferior y delta (Buc, 2010a; Buc y Pérez Jimeno, 2010; Pérez Jimeno, 2007). La información obtenida aporta nuevos datos acerca de la explotación de los recursos faunísticos y el rol que los diversos taxa habrían tenido dentro de las estrategias de subsistencia de los grupos cazadores-recolectores-pescadores de la zona.

Marco ambiental y características de los sitios bajo estudio

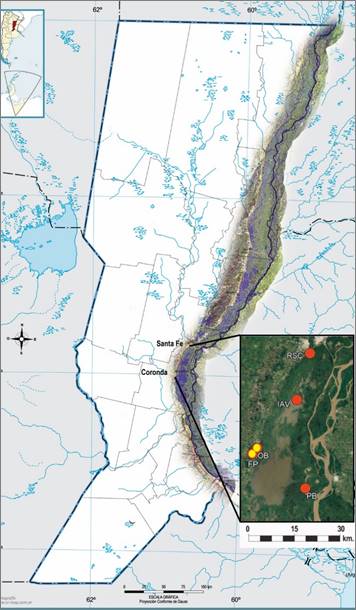

En la zona en que se emplazan los sitios FP y OB, los agentes modeladores del paisaje son los procesos de erosión y acumulación vinculados a la extensa red hidrográfica del río Paraná, cuyos ciclos de crecientes-bajantes influyen en el río Coronda, que es un cauce secundario del mismo (García et al., 2012). Este último río se conforma por un sistema de depresiones lagunares que culminan en un flujo encauzado que concentra los caudales que ingresan desde la margen derecha, desembocando sobre el cauce principal del río Paraná, una vez que atravesó toda su planicie de inundación (García et al., 2012). Ambos sitios, se emplazan sobre la margen derecha del río Coronda, a escasos metros del mismo, en el caso de FP y, sobre su barranca, en el caso de OB (Figura 1). La zona es un área elevada respecto de la planicie de inundación actual, sobre una pendiente que se extiende hacia la margen del río, lo que permite el establecimiento de asentamientos permanentes, así como también favorece el desarrollo de actividades agrícolas en la zona (Sartori, 2013).

Considerando que los sitios se ubican en una zona que en los últimos 30 años ha sufrido un proceso de creciente urbanización, se ven afectados por diversos agentes antrópicos. Entre ellos se destacan la remoción de suelo para construcción, la circulación vehicular y de personas y la plantación de grandes árboles. El alto tránsito vehicular y la construcción de viviendas producen la erosión de los suelos, dejando expuesto el registro arqueológico, que una vez en superficie, sufre la destrucción parcial o total, además de ser recolectados, en muchos casos, por los pobladores.

Figura 1: Ubicación geográfica de los sitios arqueológicos de los cuales provienen los materiales aquí considerados

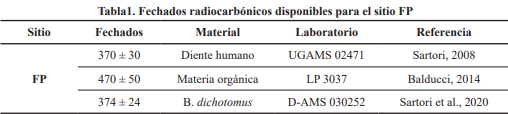

Ambos sitios se encuentran muy próximos entre sí (ca. 500 m) y se localizan en el barrio Basualdo de la ciudad de Coronda. Esto hizo que en FP se encuentren materiales en patios de viviendas y en una calle sin pavimentar, mientras que, en el caso de OB, la mayor cantidad de materiales se registran en un terreno baldío, sobre la barranca del río. El sitio FP fue excavado por primera vez en el año 2004 (Cocco et al., 2009) y posteriormente en 2013 y 2014, en el marco del proyecto de investigación de una de las autoras (JS). Producto de tales intervenciones pudieron diferenciarse tres sectores, uno de los cuales corresponde a un área de entierros múltiples, la cual se halla bien delimitada y donde se recuperaron un número mínimo de 18 individuos inhumados en un espacio de ca. de 36 m2 (Galligani et al., 2020). El registro arqueológico consiste, además, de tiestos cerámicos (n=4474), escasos materiales líticos (n=22), restos arqueofaunísticos (n=4049, Tabla 2) y tres artefactos óseos que se analizan aquí (Balducci, 2020; Sartori, 2013). En cuanto a la cronología, FP cuenta con tres fechados radiocarbónicos que, si bien provienen de los diferentes sectores del sitio, resultan estadísticamente indistinguibles (g.l.= 2; T= 3,35; X2= 5,99; p> 0,05; Calib Rev 7.1) por lo que fueron agrupados mediante el cálculo de una media ponderada, que arrojó una edad de 384±17 años radiocarbónicos (Tabla 1, Galligani et al., 2020).

Por su parte en OB se recuperaron tiestos cerámicos (n=596), líticos (n=2), restos óseos arqueofaunísticos (n=77), y un artefacto óseo que se estudia aquí (Sartori et al., 2021). Respecto del componente cerámico, es de destacar que en ambos sitios se hallaron, además de un registro compatible a Goya-Malabrigo, tiestos con aspectos decorativos (corrugado, unguiculado, pintura bicrómica) y morfologías de vasijas (yapepó, cambuchí) asignables a la entidad cultural guaraní (ver Balducci, 2020; Balducci et al., 2019; Sartori et al., 2021). Si bien OB no cuenta aún con fechados radiocarbónicos, las similitudes estratigráficas con FP, la recuperación del registro en la misma unidad de suelo y la similitud en los materiales cerámicos permiten pensar que ambos sitios son penecontemporáneos y tienen una cronología similar.

En cuanto a los registros arqueofaunísticos recuperados en ambos sitios, estos se componen de diversas especies de mamíferos, siendo los especímenes más abundantes los de M. coypus y peces, en el caso de FP; mientras que en OB, si bien el registro zooarqueológico resulta exiguo aún, se observa una mayor abundancia de peces (ver Tabla 2).

Tabla 2 Representación de los taxa (NISP) en los sitios FP y OB.

| Taxa | FP | OB |

|---|---|---|

| Actinopterygii | 1558 | 66 |

| Mammalia grande | 420 | - |

| Mammalia mediano | 766 | - |

| Mammalia pequeño | 292 | - |

| Mammalia indet. | 353 | 4 |

| Dasypodidae-Chlamyphoridae | 107 | - |

| Artiodactyla | - | 1 |

| Cervidae | 17 | - |

| Blastocerus dichotomus | 8 | - |

| Ozotoceros bezoarticus | 8 | - |

| Equus caballus - Bos taurus | 179 | - |

| Myocastor coypus | 331 | - |

| Hydrochoerus hydrochaeris | 2 | 1 |

| Cricetidae | 7 | 2 |

| Aves | 1 | 3 |

| Total | 4049 | 77 |

Los estudios arqueofaunísticos realizados en los diferentes sitios de la zona indican que la subsistencia se habría basado, fundamentalmente, en la explotación de peces y coipo (Myocastor coypus), recursos que pueden ser obtenidos en masa, posibilitando altas tasas de retorno (Sartori, 2013; Sartori et al., 2020; Sartori et al., 2021). En menor proporción, también se encuentran representados recursos de alta jerarquía (i. e. B. dichotomus, O. bezoarticus y H. hydrochaeris), siendo escasa la presencia de aves y reptiles. Asimismo, en los sitios insulares se da un predominio de peces, mientras que los sitios del borde continental de la LLAPM reflejan un mayor aprovechamiento de mamíferos. De todos modos, en ambos casos se opta por estrategias que reducen o minimizan el riesgo al incluir en la dieta presas que se caracterizan por ser de alta predictibilidad y concentración (Sartori, 2008, 2010, 2013; Sartori et al., 2020). El aprovechamiento de presas pequeñas y, complementariamente, las de alto rendimiento (e. g. cérvidos), junto con el potencial consumo diferido de ciertos productos derivados (e. g. harina y grasa de pescado), habrían permitido disminuir el riesgo en la subsistencia durante los meses de mayor escasez de recursos (Sartori, 2013).

Antecedentes de estudios de tecnología ósea en el Paraná medio

El relevamiento de la tecnología ósea estuvo presente desde los inicios de las investigaciones arqueológicas en la llanura aluvial del Paraná medio (ver Serrano, 1946, Gaspary, 1950, González, 1947). En estos trabajos, los artefactos eran clasificados y definidos de acuerdo a categorías funcionales (e. g. arpones, punzones), que en general, eran tomadas de la bibliografía internacional. Recién a comienzos de la década del 2000 se realizaron los primeros estudios específicos sobre tecnología ósea, a partir de los cuales se establecieron diversos GM, identificando los elementos (i. e. taxa y huesos soportes) y las técnicas (i. e. pulido y endurecimiento por acción térmica) empleadas para la confección del instrumental (Pérez Jimeno, 2002, 2004, 2007).

Estos análisis sistemáticos se realizaron con evidencias halladas sobre la margen santafesina (en el norte de esta región), más específicamente procedente de los sitios Cerro Aguará (CA) y Barrancas del Paranacito (BP) (Pérez Jimeno, 2002, 2004, 2007). Para tal sector una de las autoras de este trabajo (LPJ), realizó una sistematización y definición de GM, teniendo en cuenta los taxa utilizados como soporte y la morfología del extremo activo. En base a ellos, diferenció tres formas bases: biseles1, tubos y puntas (y subgrupos dentro de esta última); además de proponer hipótesis funcionales en relación a los modos de acción, de acuerdo a las propiedades mecánicas de los huesos soportes (Pérez Jimeno, 2002, 2007). Posteriormente, esos GM fueron reconsiderados, incluyendo para su definición, también las morfologías del extremo proximal ( Pérez Jimeno y Buc, 2010). Tales trabajos pusieron de relieve que, dada la gran diversidad de GM, la estandarización de los diseños básicos y la alta selectividad de la materia prima, se estaría ante una tecnología ósea variada y compleja (Pérez Jimeno, 2002, 2004, 2007; Pérez Jimeno y Buc, 2010). Además, diversos estudios comparativos permitieron concluir que, los grupos humanos que ocuparon las áreas más septentrionales de la LLAPM, así como el delta del Paraná, habrían compartido criterios tecnológicos que derivaron en la producción de sistemas de armas eficientes. No obstante, también se observó cierta variabilidad, dado que algunos rasgos morfológicos, presentan diferencias asociadas a técnicas de formatización particulares (para más detalles ver Pérez Jimeno, 2004, 2007; Pérez Jimeno y Buc, 2010).

Otro antecedente relevante fue un trabajo experimental realizado a los fines de evaluar las técnicas (i. e. fractura, aserrado perimetral y ranurado en cruz) de obtención de formas base de artefactos (Buc, Mucciolo et al., 2013). Este permitió observar que, en la muestra arqueológica, la fractura por impacto fue la principal técnica de obtención de formas base en los sitios de la LLAPM y en el delta del Paraná, seguido por el aserrado perimetral (Buc, Mucciolo et al., 2013).

Posteriormente, Pérez Jimeno y del Papa (2016) realizaron un análisis más detallado de aquellos artefactos confeccionados utilizando como hueso soporte diáfisis de ave de los órdenes Pelecaniformes o Ciconiiformes procedentes de los sitios CA (n=4) y BP (n=1) y que corresponden al GM definido como TUBO-AVE (Pérez Jimeno, 2007). Considerando las estructuras morfológicas, físicas y métricas, además de la información arqueológica y etnográfica disponible, establecieron criterios para asignar los artefactos a diferentes subgrupos morfo-funcionales dentro de la forma base “tubo”2 (Pérez Jimeno, 2007). Sin embargo, establecieron que la clasificación “tubo-ave” resulta insuficiente, debido a que al ser amplia no tiene en cuenta los rasgos que los diferencian unos de otros (i. e. largo y diámetros de los tubos, presencia de orificios), y que son necesarios considerar para determinar modos de acción o posible funcionalidad. Por esto, propusieron una clasificación morfológica en sub-grupos y otra funcional (ver Pérez Jimeno y del Papa, 2016). Los artefactos fueron considerados, en el caso de CA, como preforma del sub-grupo definido como TUBO E, que funcionalmente sería una preforma de flautilla chaquense (Pérez Bugallo 1996) mientras que el de BP, formaría parte del sub-grupo TUBO D o D1, y funcionalmente como un posible silbato (sensu Pérez Bugallo, 1979-1982).

Finalmente, Cuart (2020), tomando como punto de partida las hipótesis funcionales propuestas por Pérez Jimeno y del Papa (2016) en relación al tubo-ave procedente de CA, realizó un estudio arqueomusicológico experimental, a partir de réplicas en hueso e impresión 3D en termoplásticos. Esto le permitió concluir que el artefacto estudiado correspondería a una posible pre-forma de un artefacto musical clasificado organológicamente, como: aerófono, pito longitudinal cerrado de tubo simple con cinco orificios (Cuart, 2020).

Aprovechamiento de la materia prima ósea en la zona del río Coronda

En cuanto a la zona aquí considerada, en un trabajo previo donde se comparaba los registros de diferentes sectores del Paraná medio (Pérez Jimeno et al., 2010), se concluía que existen diferencias cuantitativas y en la diversidad de GM entre los sectores norte y centro-sur de la LLAPM en la provincia de Santa Fe; lo que podría deberse, no solo a los volúmenes excavados en cada sector, sino a otros factores, como los distintos estados de preservación observados, las técnicas de muestreo, como también al tipo de funcionalidad de los sitios -e. g., actividades múltiples vs. áreas de entierros- (Pérez Jimeno et al., 2010).

Para el sector de estudio solo se habían registrado dos artefactos; uno de ellos en el sitio Laguna Bedetti (LB), correspondiente a una punta semiacanalada3 y otro en el sitio Isleta del Árbol Viejo (IAV) (Pérez Jimeno et al., 2010). Este último sitio se emplaza hacia el interior de la LLAPM, a la altura de la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe) y en el mismo se recuperaron, además, elementos óseos humanos (MNI=3), gran cantidad de materiales cerámicos (n=1081) y restos arqueofaunísticos (n=35, Tabla 3) (Feuillet Terzaghi, 2009). El artefacto referido es una punta de ave indeterminada, que mide ca. 35,5 mm de largo y solo presenta parte del canal medular expuesto, mientras que el extremo proximal tiene una fractura transversal recta, claramente intencional (Pérez Jimeno et al., 2010). Esta punta sin epífisis se asignó al GM Puntas semiacanaladas ahuecadas, cuyo modo de acción es el de penetración por impacto, siendo su función la de punta fija en astil; mientras que Torres (1911) las definió como punta fija enmangada ( Pérez Jimeno y Buc, 2010).

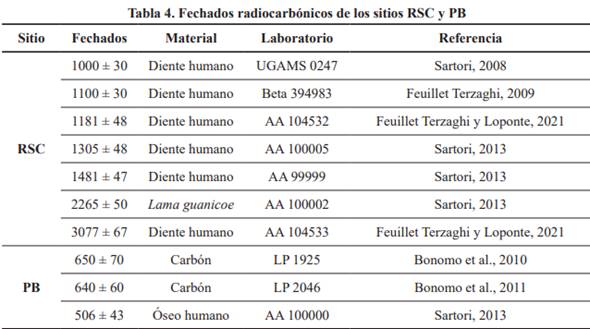

Posteriormente, en el sitio Río Salado-Coronda (RSC), se registraron falanges de L. guanicoe decoradas, que fueron analizadas por Buc y colaboradoras en el año 2013 (Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013; Sartori, 2016). Este sitio se localiza en la confluencia del río Salado con el río Coronda, en una calle sin pavimentar de un barrio de la ciudad de Santo Tomé. Fue definido como un área de entierros múltiples en donde han sido inhumados gran cantidad de individuos (N=26) (Feuillet Terzaghi, 2009). Hasta el momento, cuenta con siete fechados radiocarbónicos, que indican una ocupación recurrente del espacio y prolongada en el tiempo, siendo asimismo el registro más antiguo de la LLAPM (Feuillet Terzaghi y Loponte, 2021; Galligani, 2013). Los materiales recuperados, además del vasto registro óseo humano, comprende fragmentos cerámicos (n=219), líticos (n=9) y restos arqueofaunísticos (n=213, Tabla 3) (Feuillet Terzaghi, 2009). Este último, está compuesto mayormente por restos de coipo (Myocastor coypus), aunque también se identificaron especímenes correspondientes a armadillos y peces (Tabla 3, Sartori, 2013).

En cuanto a las falanges de Lama guanicoe se encontraron agrupadas y sin asociación directa al área de entierros (Sartori, 2013, 2016). Se trata de tres elementos fusionados con incisiones transversales en su cara dorsal, paralelas entre sí, de 6 a 8 mm de largo (Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013). Una de las falanges está completa y presenta un total de 11 incisiones de perfiles en V, producto de la acción de un filo a través de una actividad longitudinal bidireccional. Por su parte, el análisis microscópico no refleja que hayan tenido algún patrón de uso (Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013). Un fechado realizado sobre una de ellas arrojó una antigüedad de 2265 ± 50 años C14 AP (Tabla 4, Sartori, 2013).

Tabla 3 Registro arqueofaunístico de los sitios vinculados a la cuenca del río Coronda con presencia de artefactos óseos.

| Taxa | IAV | RSC | PB |

| Actinopterygii | 27 | 46 | 375 |

| Mammalia mediano | - | 10 | - |

| Mammalia indet. | 1 | 42 | 76 |

| Dasypodidae | - | 2 | 1 |

| Lama sp. | - | 5 | - |

| Blastocerus dichotomus | 4 | - | 3 |

| Ozotoceros bezoarticus | - | 1 | - |

| Rodentia | - | - | 3 |

| Myocastor coypus | - | 25 | 71 |

| Hydrochoerus hydrochaeris | - | - | 2 |

| Cricetidae | - | 28 | - |

| Panthera onca | - | 2 | - |

| Aves | 1 | - | 12 |

| Tupinambis merinae | - | - | 1 |

| cf. Caiman yacaré | - | - | 1 |

| Indeterminados | 2 | 52 | 12 |

| Total | 35 | 213 | 557 |

Por último, en Pajas Blancas (PB), que es otro de los sitios de la zona que se emplaza en el sector insular y que posee fechados que lo sitúan temporalmente en un rango de ocupación similar a FP (Tabla 4), Bonomo y colaboradores (Bonomo, Angrizani et al., 2019), han recuperado diversos artefactos óseos: “Los huesos de los animales capturados fueron además utilizados como materia prima para la confección de puntas semiacanaladas y con un canino de Panthera onca se elaboró un pendiente” (Bonomo, Angrizani et al., 2019, p. 95). Considerando que los mismos se encuentran aún en análisis, solo serán considerados aquí en la discusión, en base a la información disponible hasta el momento.

En este trabajo entonces, se buscó ampliar el conocimiento sobre el aprovechamiento que los grupos cazadores-recolectores-pescadores del Holoceno tardío hicieron de la materia prima ósea, incluyendo en el análisis las nuevas evidencias registradas en dos sitios del tramo medio de la LLAPM, en el centro-este santafesino.

Materiales y métodos

La muestra se compone de un total de 4 artefactos recuperados en estratigrafía de los sitios FP (N=3) y OB (N=1). Para este estudio se incluyeron los artefactos óseos formatizados (completos e incompletos), relevándose para el análisis las características físicas, morfológicas y métricas; estas últimas solo de manera descriptiva4. Para las medidas se utilizó un calibre digital, considerando el largo total, ancho y espesor máximo, en los casos en que fue posible.

Se realizó la identificación taxonómica y anatómica del hueso soporte, empleando para ello la observación de caracteres diagnósticos (e. g. cóndilo, foramen, surco), además del tamaño del elemento. Fueron descriptos los sectores proximales, mesiales y distales de los artefactos, resaltando las características morfológicas más notables, tales como la presencia de orificios en alguna de sus caras. Además, se diferenciaron las modificaciones antrópicas de aquellas producidas por marcas de raíces, depositaciones de manganeso y meteorización (Behrensemyer, 1978; Binford, 1981; Lyman, 1994); empleándose para ello una lupa trinocular de hasta 50X.

Los artefactos fueron asignados a un GM, utilizándose para su clasificación, los criterios seguidos en trabajos previos (Pérez Jimeno, 2004, 2007, 2010; Pérez Jimeno y Buc, 2010). Para ello se consideró la sección, definiéndola primero por la cara ventral y luego por la dorsal. Esto permitió suponer un modo de acción para los grupos morfológicos y, al mismo tiempo, posibilitó establecer una correspondencia con las categorías funcionales utilizadas internacionalmente y con los referentes etnográficos (Pérez Jimeno y Buc, 2010).

Particularmente, para el cilindro de diáfisis se tomaron los criterios establecidos por Pérez Jimeno y del Papa (2016), que permitieron asignarlo a un subgrupo morfo-funcional correspondiente a la forma base “tubo” (Pérez Jimeno, 2007). Estos son definidos morfológicamente como A, B, C, D (D, D1y D1.1) y E, con sus respectivas funcionalidades, tales como cuentas, sorbedores, estuches y distintos instrumentos musicales. Para el caso de los instrumentos musicales la clasificación se realizó tomando las definiciones y descripciones de Pérez Bugallo (1996), quien diferencia los silbatos de hueso -denominados como TUBOS D, D1, D1.1- de las flautillas chaquenses (TUBOS E) (Pérez Jimeno y del Papa, 2016).

También se tuvieron en cuenta para la discusión aquellos artefactos registrados en sitios de la zona (e. g. RSC, IAV, PB) que han sido publicados anteriormente (Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013; Pérez Jimeno et al., 2010; Sartori, 2016). Por otra parte, a los fines de tener una aproximación a escala regional de la producción de tecnología ósea, de acuerdo a la información disponible hasta el momento, se relevaron los sitios de la LLAPM en los cuales se han recuperado artefactos óseos. Para georreferenciar en un mapa las presencias-ausencias, se utilizó el programa QGIS 3.8 Zanzibar. Además, en la medida en que se dispuso de la información ya publicada, se realizó una comparación cuantitativa de los huesos soportes utilizados (taxonómica y anatómica) y de la representación de los grupos morfológico-funcionales.

Resultado del análisis de las evidencias de tecnología ósea

Caracterización física y morfológica de los artefactos

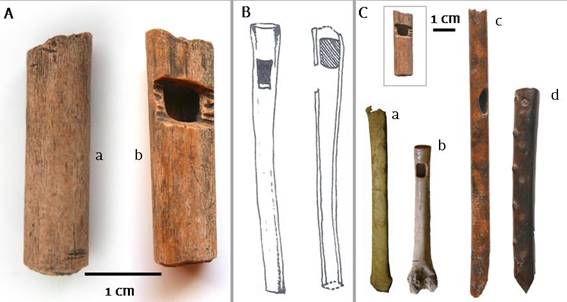

Entre los artefactos formatizados, se registró una punta cóncavo-convexa en el sitio OB (Figura 2); mientras que en el sitio FP fueron recuperadas una punta biconvexa (Figura 3), otra biplana (Figura 4) y un segmento cilíndrico de una diáfisis (tubo) (Figura 5).

La punta cóncavo-convexa recuperada en OB fue confeccionada sobre un fragmento de metapodio distal de O. bezoarticus, el cual conserva parte de la epífisis distal, es decir, solo uno de los cóndilos (Figura 2). Presenta expuesto el canal medular en casi toda su extensión, desde el ápice de sección circular hasta el sector proximal. Este artefacto mide 76 mm de largo y 15 mm de ancho máximo, que se registra sobre la epífisis del extremo distal, mientras que el ancho promedio del ápice (se tomaron tres puntos) es de 3,3 mm. El sector activo del artefacto se encuentra pulido y presenta un aguzamiento en el ápice (Figura 2c). Sobre el cóndilo se observa un grado de meteorización 2, que es coincidente con el contexto en que se encontró, ya que estaba semiexpuesta sobre la barranca del sitio. A nivel macroscópico, se observan dos fisuras dispuestas de manera longitudinal en el sector mesial, generadas por agentes posdepositacionales.

Figura 2 Punta cóncavo-convexa con epífisis recuperada en el sitio OB: a) Cara ventral; b) cara dorsal; c) detalle extremo activo.

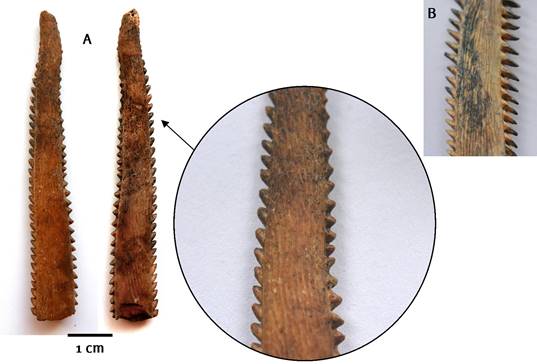

Uno de los artefactos de FP es una espina pectoral de Pterodoras granulosus, que como fue descripto en un trabajo previo (Sartori et al., 2020), si bien mantiene la estructura propia de la espina con los contornos simétricos y la sección biconvexa, presenta modificaciones en ambos bordes. Esta espina mide 68 mm de largo, y su ancho y espesor máximo se registran en la sección proximal (11 mm y 5,9 mm respectivamente), mientras que el ancho del ápice es de 6 mm y el espesor en tal sector, de 3,9 mm. A nivel macroscópico se observa que la superficie activa se presenta alisada y el dentado desgastado (redondeado), mientras que el extremo proximal está fracturado, por lo que no es posible determinar su morfología (Figura 3; Tabla 3). El estado de preservación de la espina es bueno, solo presenta manchas de manganeso en forma de puntos distribuidas de manera cuasi homogénea sobre una de sus caras.

Figura 3 A. Punta biconvexa en espina pectoral de Pterodoras granulosus recuperada en FP; B. Espina de referencia sin alteración en el dentado.

Por otra parte, en el sitio FP, se hallaron una punta biplana (Figura 4) y un tubo (cilindro de diáfisis) (Figura 5). La primera está realizada en diáfisis de mamífero indeterminado y mide 39 mm de largo, no obstante, como presenta una fractura escalonada seca en su extremo proximal, no es posible conocer su largo ni ancho total, ni estimarlo. El ancho y espesor máximo que puede medirse se encuentra en el sector mesial de la pieza, que es de 9 mm y de 3,1 mm, respectivamente. En cuanto al ápice, este tiene el ancho máximo en el punto de inflexión (6,5 mm), mientras que el espesor es de 3 mm. Debido a la incompletitud de la pieza, tampoco fue posible definir la morfología de sus aletas, ni saber si contaba con pedúnculo, como aquellas que han sido registradas en esta región u otras del país (ver discusión). Además, se observan huellas antrópicas de forma oblicua al eje del hueso (n=7), distribuidas en todo el largo de su cara anterior; algunas de ellas entrecruzadas y otras paralelas entre sí (Figura 4c). También se registraron marcas de raíces poco profundas en la cara anterior, y hoyos de disolución, que se encuentran en algunos casos superpuestos a las huellas de corte; mientras que presenta fisuras longitudinales al eje del hueso, producidas por procesos posdepositacionales, que le confieren un estado de fragilidad a la pieza.

Figura 4 A) Punta biplana en diáfisis de mamífero indeterminado procedente de FP: a) Cara ventral y b) cara dorsal. B) Puntas biplanas procedentes del sitio CA

El segmento cilíndrico de diáfisis de mamífero indeterminado mide 29 mm de longitud y presenta dos aberturas de secciones ligeramente ovaladas, siendo el proximal de 7 mm x 8,5 mm mientras que el distal es de 7 mm x 8 mm de diámetro. Presenta en ambos extremos una fractura antrópica transversal y recta, controlada por surco perimetral (Figura 5A). La cara dorsal está ligeramente aplanada y sobre ella se encuentra -a 6 mm del borde superior- un orificio de forma cuadrangular que mide 4,2 mm x 4,8 mm de lado. Tanto del lado izquierdo como del derecho de este orificio, se observan incisiones que posiblemente sean producto del proceso de formatización del mismo. En este instrumento no se advierte la incidencia de agentes tafonómicos, presentando un buen estado de preservación.

Figura 5. A- Segmento cilíndrico, diáfisis (tubo) de mamífero indeterminado recuperado en FP: a) Cara ventral y b) cara dorsal. B- Croquis de un silbato chaquense de hueso -Pérez Bugallo, 1988-. C- Comparación morfológica de silbatos -aerófonos-: a) Preforma del sitio MF -Pérez Jimeno y del Papa, 2016-; b) Instrumento correspondiente al sitio Ya1 -Miguez et al., 2013-; c y d) Tubos procedentes de los sitios BP y CA, respectivamente -Pérez Jimeno y del Papa, 2016-

Grupos morfológicos, modos de acción e hipótesis funcionales

La punta cóncavo-convexa con epífisis se asignó al GM definido como Punta acanalada con epífisis (Pérez Jimeno y Buc, 2010), aunque la sección del ápice es circular, el canal medular se encuentra más expuesto que en las semiacanaladas. Su modo de acción es el de penetración por presión y actuaría como punta fija con mango, por lo que funcionalmente se lo ha definido como punzón (Camps Fabrer, 1966).

La punta biconvexa en espina de P. granulosus puede ser definida funcionalmente como alisador, y el modo de acción de este tipo de artefactos ha sido señalado por presión (Buc, 2010a). De acuerdo a los análisis funcionales realizados en artefactos similares propios del Paraná inferior, es posible proponer como hipótesis que los mismos podrían haberse utilizado para el trabajo de pieles, alfarería y/o cestería (Buc y Silvestre, 2006; Buc, 2008; 2010a), no obstante, deberá deslindarse en futuros estudios microscópicos.

En el caso de la Punta biplana, si bien, no se pudo definir el extremo proximal, estaría vinculada al sistema de armas, y su modo de acción podría haber sido el de penetración por impacto, ya sea, como punta de proyectil o punta fija en astil (Buc, 2010a y b), no obstante, el estado regular de preservación del artefacto dificulta corroborarlo.

El cilindro de diáfisis de FP fue definido como TUBO-MAM D15 (Pérez Jimeno, 2007; Pérez Jimeno y del Papa, 2016). Si bien su longitud es menor que el mínimo establecido para dicha categoría por Pérez Jimeno y del Papa (2016), y también difiere de las descripciones de Pérez Bugallo6 (1988- Figura 5B), su morfología permite definirlo como un posible aerófono del tipo D1, es decir, un silbato. La morfología del mismo puede responder a un diseño sonoro7, es decir, a la intencionalidad de emitir un sonido específico (Pérez de Arce y Gili, 2013), ya que su longitud no es un impedimento y solo puede determinar diferencias en el timbre y la altura (Domench8, M., comunicación personal, 1 de julio 2021). Su tamaño reducido hace que se proponga como hipótesis que se pueda tratar de “un silbato de caza o hasta un juguete, con mayor probabilidad lo primero” (Domench, M., comunicación personal, 1 de julio 2021). El orificio cuadrangular que presenta el instrumento estudiado, es similar a los registrados en sitios arqueológicos de Santiago del Estero (sitio Media Flor -MF-) y Tucumán (sitio Yáminas 1 -Ya1-), pero difiere del registrado en el silbato recuperado en el sitio Barrancas del Paranacito, al norte de la provincia de Santa Fe, ya que el mismo es oval (ver Pérez Jimeno y del Papa, 2016); y se distingue de los tres casos por su longitud (Figura 5C).

Discusión

Las nuevas evidencias de tecnología ósea en el centro-este santafesino de la LLAPM, constituyen un incremento en la cantidad y diversidad de instrumentos para una zona en la cual este tipo de registros era casi inexistente (Tabla 5). En los conjuntos de la zona, anteriormente sólo se registraba una punta en ave indeterminada (sitio IAV) y tres huesos que, si bien conservan su morfología original, presentaban algún tipo de modificación antrópica intencional (i. e. huesos decorados en RSC) (Feuillet Terzaghi, 2009; Sartori, 2016).

Los procesos tafonómicos que se observaron en el registro arquefaunístico de los conjuntos de FP y OB -tales como presencia de meteorización, dióxido de manganeso y marcas de raíces- también están presentes en algunos de los artefactos óseos analizados, aunque en grados bajos. De tal manera que, no afectaron los rasgos diagnósticos que permitieron caracterizar a los artefactos y asignarlos a un GM o subgrupo.

Tabla 5 N que evidencia el incremento de las evidencias en el sector estudiado.

| Sitio | N | Referencia |

|---|---|---|

| FP | 3 | Este trabajo |

| RSC | 3 | Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013; Sartori, 2016 |

| IAV | 1 | Pérez Jimeno et al., 2010 |

| OB | 1 | Este trabajo |

| Total | 8 |

Los resultados obtenidos reflejan la presencia de cuatro grupos morfo-funcionales, algunos de los cuales ya habían sido recuperados en otros sitios de la región -como las Puntas semiacanaladas sin epífisis-, mientras que otros presentan ciertas variantes que hasta el momento no se habían observado, como el caso de las Puntas acanaladas con epífisis, en este caso, la distal de un metapodio de venado (O. bezoarticus). Similares a ésta se encontraron en la región pampeana (e. g. sitios Cañada Honda y Río Luján; Pérez Jimeno, 2004), en el Paraná inferior (Los Tres Cerros 1; Bonomo, Di Prado et al., 2019) y en el delta (e. g. sitios Anahí y La Bellaca II; Buc, 2010a), aunque en estos casos conservan las epífisis completas. Como se mencionó, los usos de este tipo de artefacto podrían haber estado vinculados a diversas actividades de subsistencia, tales como, la perforación de cueros de taxa que han sido recuperados en este y otros sitios cercanos (e. g. coipo, carpincho, cérvidos) y/o trabajos de cestería. En cuanto a la punta biplana recuperada en FP es la primera para este sector, mientras que anteriormente este GM fue registrado en CA y en sitios del Paraná inferior y delta -i. e. Sarandí (Lothrop, 1932; fig. 70), Los Tres Cerros 1 (Politis et al., 2011; Bonomo, Di Prado et al., 2019), Anahí, La Bellaca II (Buc, 2010a; 2010b; 2012)-, aunque con variaciones en las aletas (ver Buc 2010a y 2010b; Buc y Pérez Jimeno, 2010). Este tipo de puntas se hallaron, en mayor número y variedad de diseños, en las Sierras Centrales de Córdoba y en la cuenca del río Salado en Santiago del Estero (ver Buc y Pérez Jimeno, 2010); mientras que también está representado en un sitio de la Pampa Húmeda (Messineo et al., 2013). El espesor máximo de la de FP (3 mm) es coincidente con los registrados en otros sitios del Paraná medio e inferior. No obstante, la pieza aquí analizada, al no encontrarse completa no permite discutir su diseño para poder compararla con los otros ejemplares recuperados en las diferentes regiones mencionadas.

La espina de armado con evidencias de uso, probablemente como alisador, constituye un hallazgo relevante, ya que, hasta el momento en el área considerada, solo se habían observado en el sitio Miní 1 (Schmitz et al., 1972 en Pérez Jimeno, 2007) y en Isla del Indio (Ruggeroni, 1975). El sitio FP, del cual procede, presenta una gran cantidad de materiales cerámicos y un registro faunístico de coipo abundante, lo cual hacen posible pensar que este tipo de piezas hayan sido utilizadas para el alisado de los contendedores y/o peinado de las pieles.

Otra pieza novedosa es el tubo, que, de acuerdo a lo señalado más arriba, sería el tercer artefacto asociado a la música dentro de la región del Paraná medio, pero el primero para el área de estudio y el único confeccionado en hueso de mamífero (Pérez Jimeno y del Papa, 2016; Cuart, 2020). Si bien, ya se había recuperado un silbato anteriormente en el sitio BP, una particularidad del de FP es su pequeño tamaño, ya que hasta el momento es el menor registrado en toda la zona de la LLAPM e incluso del Chaco Santiagueño (Pérez Jimeno y Del Papa, 2016). Esto permite considerar, como hipótesis, que se trate de un silbato de caza o, tal vez, de un juguete. El modo de ejecución de este tipo de artefactos es “(acercarlo) a los labios y soplar por la embocadura, apuntando generalmente hacia arriba. El aire pasa por el aeroducto formado por el tapón de cera, chocando contra el borde distal del único orificio que posee el instrumento. El silbido que se produce es trepidante, agudo, dependiendo su altura del largo total del tubo sonoro” (Pérez Bugallo, 1988, p. 95). O bien, podría colocarse en forma horizontal, y “puede emitirse el sonido tapando con los dedos índice y pulgar ambos extremos, soplando en el orificio; si se destapa de a poco se puede modular el sonido” (Pérez Bugallo, 1988, p. 95); no obstante, en este último caso el orificio de la cara dorsal se encuentra equidistante de los dos extremos del tubo. Este tipo de instrumentos sonoros, que han sido registrados en diferentes grupos chaqueños confeccionados en hueso o madera, han sido vinculados a actividades de caza, cortejo, la guerra e inclusive a actividades rituales (Arnott, 1934; Ruíz, 1985). Esta nueva evidencia ratifica la importancia de identificar otras piezas que potencialmente puedan considerarse artefactos sonoros, y la necesidad de seguir desarrollando una línea de estudio incipiente, como es la arqueomusicología en la región (ver Cuart, 2020).

En cuanto a las evidencias de uso de materia prima ósea que ya han sido analizadas en trabajos previos para la zona del río Coronda, se encuentra una punta semiacanalada cóncava-convexa ahuecada (o Punta semiacanalada), sin epífisis en hueso de ave, procedente del sitio IAV (Pérez Jimeno et al., 2010). Este GM también se registró en el norte de la LLAPM, principalmente en hueso de mamíferos, mientras que hay una, confeccionada en hueso de ave en el sitio CA, que difiere de la de IAV por ser más larga (6, 3 mm).

Otro de los registros corresponde a las falanges de guanaco decoradas con incisiones recuperadas en RSC que fueron analizadas por Buc y colaboradoras en el año 2013. Si bien tales elementos no tienen ninguna evidencia de uso, es posible considerarlas con algún tipo de connotación simbólica (Buc et al., 2013; Sartori, 2016). Este tipo de piezas fueron registrados en diferentes lugares del mundo, adjudicándoles usos vinculados con esferas diferentes al de la subsistencia, tales como amuletos de caza o fichas de juego, entre otros (Gates St-Pierre et al., 2016). También se recuperaron falanges de camélidos similares a las de RSC, en el sitio Cañada Honda (provincia de Buenos Aires; Bonaparte, 1951) las cuales tampoco presentan señales de utilidad funcional (Acosta, el al., 2020; Buc, Feuillet Terzaghi et al., 2013). En otros casos, falanges de camélidos con incisiones recuperadas en diferentes sitios de Argentina (ver González, 1952) se definieron como puntas embotantes, pero, a diferencia de las aquí consideradas, presentan seccionada toda su epífisis proximal. Por otra parte, en algunos sitios de la región pampeana se han registrado falanges formatizadas que presentan su punta roma (Acosta, el al., 2020; Berón et al., 2021) y si bien su funcionalidad no ha podido ser definida, difieren de las aquí consideradas, que no presentan ningún tipo de formatización. Como ya se mencionó, RSC es un sitio que corresponde a grupos cazadores-recolectores-pescadores, y las inhumaciones registradas indican un uso prolongado del espacio, abarcando un rango cronológico amplio (Feuillet Terzaghi, 2009; Sartori, 2008, 2013). La presencia de Lama guanicoe en este sitio sólo se reconoció por las falanges; por lo que ha sido postulado que estos elementos no corresponden a componentes de un taxón que ingresó para ser parte de la dieta (ver Sartori, 2016). Sin embargo, las mismas fueron halladas en un sector diferente al de los entierros, por lo que no estarían asociadas directamente a las actividades inhumatorias, aspecto que refleja la complejidad del vínculo entre las esferas grupo humano-animal.

En el sitio PB si bien, se recuperaron diversos artefactos óseos tales como “puntas semiacanaladas sobre tibia de coipo y metapodios de cérvidos; una posible aguja y otros sobre espinas de Siluriformes” (M. Bonomo, comunicación personal, 30 de junio de 2021), los mismos se encuentran en proceso de análisis, por lo que, por el momento, no se cuenta con un estudio específico de los materiales. No obstante, esta información es relevante, ya que contribuye a dar cuenta del incremento de evidencias de tecnología ósea, ampliando a su vez la diversidad de GM que se infiere de este estudio.

Tecnología ósea en escala regional

Si bien en las últimas décadas comenzaron a desarrollarse estudios sobre tecnología ósea en el tramo medio del río Paraná (Pérez Jimeno, 2002; 2007; Pérez Jimeno et al., 2010; Sartori, 2016; Cuart, 2020), aún son escasos los trabajos que analizan específicamente este tipo de evidencias. En la mayor parte de los casos, se describen los artefactos óseos como parte del estudio de las arqueofaunas de los diferentes sitios (Ceruti y González, 2007; Bastourre, 2014; Politis et al., 2011; Bonomo, Di Prado et al., 2019; Ottalagano, 2016, 2019, 2021, entre otros). Considerando esto, se buscó comparar los nuevos datos aquí presentados con la información existente a escala regional, en miras de conocer la variabilidad en la representación de los artefactos en el tramo medio de la LLAPM durante el Holoceno tardío.

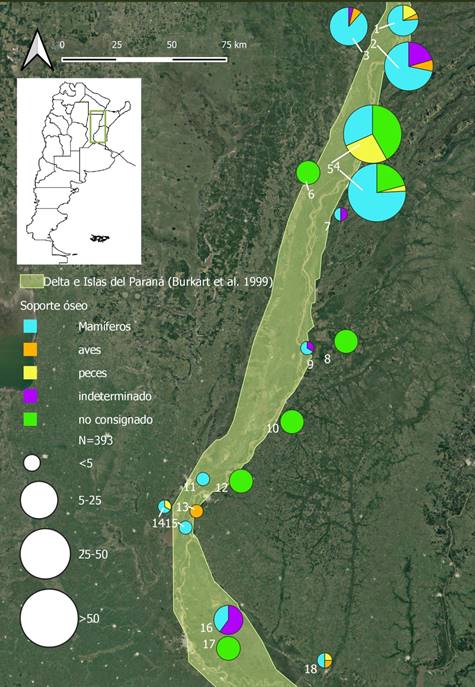

Aunque hay gran cantidad de sitios arqueológicos emplazados en el sector mencionado, solo unos pocos cuentan con evidencia de tecnología ósea publicada (n=18) (Figura 5). En la Tabla 5 se consignan los sitios que cuentan con alguna cuantificación y determinación taxonómica de los artefactos (n=13), mientras que en la Tabla 6, aquellos que registran además de la información taxonómica, una clasificación morfológica (n=14).

Si bien en la zona específica del río Coronda se notó un incremento en las evidencias de artefactos óseos (Tabla 4), aún presenta números bajos de representación, siendo significativa la diferencia respecto de los N de otros conjuntos procedentes de otros sitios del Paraná medio e inferior (Figura 5). No obstante esas diferencias, se observan algunas tendencias que deberán seguir siendo exploradas a medida que se incremente la muestra en dicha zona. Los mamíferos resultan los taxa más utilizados como hueso soporte (n=6), siguiéndole las aves (n=1) y peces (n=1) (Tabla 5); mientras que el GM más representado es el de las Puntas con sus diferentes morfologías y funciones, pero en particular, las semiacanaladas y acanaladas con y sin epífisis, como las recuperadas en IAV y OB (Tablas 5 y 6).

Figura 6. Evidencias de artefactos óseos registradas en diferentes sectores del Paraná medio (en verde claro): 1) Puesto Fantín -PF-; 2) Cerro Aguará -CA-; 3) Barrancas del Paranacito -BP-; 4) Miní 1-M1-; 5) Isla del indio -II-; 6) Arroyo Aguilar -AAg-; 7) Los bananos -LB-; 8) Ao. Las mulas -ALM-; 9) Arroyo Arenal 1 -AA1-; 10) Las Palmeras 2 -LP2-; 11) Río Salado Coronda -RSC-; 12) Vu4; 13) Isleta árbol viejo -IAV-; 14) Familia Primón -FP-; 15) Ombú de Basualdo -OB-; 16) Los tres cerros 1 -LTC1-; 17) Co. Los Marinos -CLM-; 18) Playa Mansa -PM-.

Tabla 5: Identificación taxonómica de los soportes óseos en sitios de la LLAPM. Lo resaltado corresponde a la nueva evidencia presentada en este trabajo.

| Mamíferos | Aves | Peces | Indeterminado | No consignado | Total | ||||||

| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||

| CA | 28 | 71,79 | 3 | 7,69 | 0 | 0,00 | 8 | 20,51 | 0 | 0,00 | 39 |

| BP | 23 | 88,46 | 2 | 7,69 | 0 | 0,00 | 1 | 3,85 | 0 | 0,00 | 26 |

| PF | 13 | 76,47 | 1 | 5,88 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 |

| M1 | 69 | 75,82 | 0 | 0,00 | 3 | 3,30 | 0 | 0,00 | 19 | 20,88 | 91 |

| II | 31 | 31,63 | 0 | 0,00 | 26 | 26,53 | 0 | 0,00 | 41 | 41,84 | 98 |

| LB | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 2 |

| AA1 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 3 |

| RSC | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 |

| OB | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |

| FP | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 |

| IAV | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |

| LTC1 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 60,00 | 0 | 0,00 | 15 |

| PM | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 |

| Total | 181 | 59,74 | 8 | 2,64 | 34 | 11,22 | 20 | 6,60 | 60 | 19,80 | 303 |

A escala regional, en la LLAPM los mamíferos también resultan los taxa más utilizados como materia prima para la confección de artefactos (n=168; Tabla 5). En muchos casos, dado el grado de modificación del hueso soporte, no puede determinarse la especie con la cual fue confeccionado el artefacto y por eso los mamíferos indeterminados representan el 37,03% (n=117). Entre las familias más utilizadas se pueden mencionar, en primer lugar, los cérvidos (n=53), representadas por dos especies, O. bezoarticus (n=10) y B. dichotomus (n=17). Dentro de esta familia, la unidad anatómica más empleada como soporte son las astas (cervidae n=22), seguida por metapodios (cervidae n=16; O. bezoarticus n=3), cúbito (cervidae n=1; O. bezoarticus n=2; B. dichotomus n=2), tibia (n=cervidae n=1; O. bezoarticus n=3; B. dichotomus n=2) y radio (B. dichotomus n=2) (Bastourre, 2014; Buc, Feuillet Terzaghi, et al., 2013; Ottalagano, 2016; Pérez Jimeno, 2007; Pérez Jimeno et al., 2010; Píccoli, 2014; Politis et al., 2011; Ruggeroni, 1975; Schmitz et al., 1972, Sartori et al., 2021; Santini, 2009). En segundo lugar, se encuentran los roedores entre los que se identificaron artefactos realizados sobre tibias de M. coypus (n=2) y radio de H. hydrochaeris (n=1) (Ottalagano, 2016; Politis et al., 2011; Servin, 2021). También se registraron un bisel sobre cúbito de cánido, y un pendiente sobre colmillo de un felino (Pérez Jimeno, 2007; Ruggeroni, 1975). Por último, se identificó el uso de Lama guanicoe, especie a la cual corresponden las falanges decoradas de RSC, arriba mencionadas, y que son las únicas evidencias de modificación intencional sobre este taxón (Sartori, 2016). Cabe señalar que esta especie se encuentra presente en pocos sitios y además representada por NISP bajos en los conjuntos de la LLAPM (ver Sartori et al., 2014, Sartori et al., 2017).

Tabla 6: Grupos morfológicos registrados en el Paraná medio (en realce las evidencias aquí presentadas procedentes de los sitios FP y OB) y taxa utilizados como soportes (M= Mamíferos; A= Aves; P= Peces; I= Indeterminados).

| Grupo morfológico | Grupo funcional | PF | CA | BP | M1 | II | LB | PB | RSC | OB | FP | IAV | AA1 | LTC | PM | ||||

| Bisel | M | M | |||||||||||||||||

| Punta plana | s/ epífisis | M | M | M | P | ||||||||||||||

| c/ epífisis | M | ||||||||||||||||||

| Punta circular ahuecada | arpón | P | M | M | M | M | M | M | |||||||||||

| Punta convexa | M | M | |||||||||||||||||

| Punta biconvexa | P | P | P | ||||||||||||||||

| Punta plano convexa cuadrangular | M | M | M | ||||||||||||||||

| Punta plano convexa | M | M | |||||||||||||||||

| Punta acanalada | s/ epífisis | M | M | M | M | M | |||||||||||||

| c/ epífisis | M | ||||||||||||||||||

| Punta semiacanalada | s/ epífisis | A | M | A | M | M | A | M | M | M | |||||||||

| c/ epífisis | M | ||||||||||||||||||

| Tubo | A | A | A | M | M | I | M | ||||||||||||

| Ápices | M | A | I | M | I | M | |||||||||||||

| anzuelo | I | ||||||||||||||||||

| pendiente | M | M | |||||||||||||||||

| cuenta | A | ||||||||||||||||||

| Decorado/pulido sin alteración de forma | M |

En todo el sector analizado, en solo cinco casos se registra la utilización de huesos de aves (n=8, Tabla 5), de los cuales mayormente provienen del sitio CA (n=3). Entre éstos solo se han identificado ulnas de Ciconiforrmes o Pelecaniformes (n=2), mientras que los demás han sido clasificados como huesos largos de ave indeterminada (Pérez Jimeno, 2007; Pérez Jimeno y del Papa, 2016; Santini, 2009). Entre estos artefactos registrados en toda la LLAPM predominan los determinados como puntas semiacanaladas (n=3) y tubos (n=3), aunque también se incluyen un ápice y una cuenta (Tabla 6).

Si bien los peces constituyen una clase sobre la cual se registra un importante número de artefactos (n=34), los mismos proceden de pocos sitios (n=5), ya que la mayoría de estos se concentran en un solo depósito (Isla del Indio, n=26) (Ruggeroni, 1975). En la mayoría de los casos, se ha registrado el uso de las espinas de Siluriformes y en menor medida espinas caudales del género Potamotrygon (n=3). Las mismas sirvieron para ser utilizadas como alisadores o leznas, para lo cual se aprovechó las características estructurales propias del hueso soporte, sin generar una morfología en particular (Pérez Jimeno et al., 2010; Santini, 2009), o bien se realizaron modificaciones tales como quitarle la articulación o calcinarlo para endurecerlo (Ruggeroni, 1975). Como ha sido señalado por Buc y Pérez Jimeno (2010), es posible que la selección de taxa y unidades anatómicas se vincule a las propiedades morfológicas y mecánicas de los huesos seleccionados, que fueron utilizados para confeccionar los mismos GM en todos los sectores de la LLAPM, aunque con variaciones, que según los casos pueden ser, estilísticas, en el modo de hacer o funcionales; aspecto que continuará siendo evaluado en futuros trabajos.

Por lo tanto, resulta interesante observar que, los principales taxa utilizados para la confección de artefactos se corresponden con los que tuvieron mayor incidencia en la subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras-pescadoras que habitaron la región, lo que refleja un aprovechamiento integral de las presas. Es decir, que lo que refleja la información disponible, hasta el momento, es que mayormente las clases/especies que han podido ser identificadas como huesos soporte (eg. peces, coipo, carpincho, cérvidos y aves) son aquellas que han sido señaladas como parte de la dieta de los diferentes grupos humanos en la LLAPM (Pérez Jimeno, 2007; Sartori et al., 2014, Sartori et al., 2017). Sin embargo, considerando la gran cantidad de artefactos indeterminados a nivel taxonómico (n=80), es posible que la diversidad registrada no esté reflejando la gran variabilidad de especies utilizadas como materia prima ósea, si bien hasta el momento es baja la cantidad de artefactos confeccionados en taxa que no han sido señalados como parte de la dieta de los grupos humanos (cánidos n=1, felidae=1 y Lama guanicoe n=3).

La información aquí discutida refleja que, como se ha concluido en trabajos previos, en toda la región, la tecnología ósea habría jugado un rol importante en la subsistencia de los grupos humanos que la ocuparon durante el Holoceno tardío. Como ya fue señalado (Pérez Jimeno, 2007; Pérez Jimeno y Buc, 2010), estos grupos se encontrarían en la etapa de explotación, siguiendo el modelo de Scheinshon (1997). Esto implica un pleno conocimiento y manejo de la materia prima ósea, de acuerdo con lo observado en las características de los conjuntos estudiados -tales como el acabado de las piezas y la adecuada selección de los huesos soportes- con relación a sus propiedades mecánicas. A su vez, dichos estudios, dan cuenta de la existencia de sociedades que efectivamente compartían criterios en el manejo de esta tecnología, aunque presentan cierta variabilidad (Pérez Jimeno y Buc, 2010) que deberá continuar siendo analizada.

Consideraciones finales

A partir del análisis de las nuevas evidencias de tecnología ósea en el centro-este santafesino de la LLAPM, se observó un incremento en la cantidad de instrumentos y diversidad de grupos morfo-funcionales, cuyos usos no son acotados a las actividades estrictas de subsistencia, ya que, a manera de hipótesis, se podría decir que algunos artefactos estarían relacionados a actividades tales como el acabado de cerámica -alisador- y el trabajo de cueros o pieles -punzón-, a la caza o la defensa -punta plana-, mientras que otros estarían vinculados a la producción sonora -silbato- (con diferentes fines, ver más arriba) y a aspectos con algún tipo de connotación simbólica -falanges decoradas-, que por el momento no es posible definir. Además, se determinó que los taxa utilizados como soporte para la confección de artefactos óseos corresponden tanto a mamíferos, como a aves y peces, predominando los primeros y, entre estos, los cérvidos; tornándose necesario contextualizar los hallazgos con aquellos provenientes de diferentes sectores de la LLAPM, para poder fortalecer las interpretaciones.

Queda por realizar, a futuro, estudios microscópicos y arqueomusicológicos que permitan ajustar mejor las hipótesis funcionales aquí esbozadas. No obstante, la evidencia presentada en este trabajo refleja la importancia de profundizar las investigaciones en los sitios arqueológicos, ya que demuestra que sumar registros contribuye a la recuperación de una mayor diversidad de materiales que enriquecen el panorama regional.