Introducción

Instaurado el 28 de junio de 1966 tras el golpe de estado al gobierno del radical Arturo Illia, el régimen de la denominada Revolución Argentina debió afrontar importantes episodios insurreccionales que signaron su derrotero. Desde un principio los/as agentes del gobierno dictatorial cívico-militar mostraron una postura represiva y censuradora. A las prácticas destituyentes (del representante del Poder Ejecutivo Nacional, de los ejecutivos provinciales, municipales y los miembros de la Corte Suprema) y disolventes (de las legislaturas nacionales y provinciales, eliminación de la división de poderes, concentración de ejecutivo y legislativo en el presidente designado por la junta militar) se sumaron la proscripción de la actividad de los partidos políticos, la intervención de medios de comunicación, la restricción a la libertad de prensa, el estado de sitio declarado en junio del ’69, etcétera.

Como respuesta, el clima de protesta en el país fue en aumento durante estos años. Ante la clausura de canales institucionales para encauzar el descontento y la desaprobación al régimen, las calles se tornaron el escenario para la protesta popular cada vez más generalizada, alentada además por el clima internacional dominado por la cercanía temporal de la Revolución Cubana, la actividad revolucionaria de Ernesto Che Guevara, el mayo francés, entre otros acontecimientos (Sartelli, 2007).

El Cordobazo (1969) inauguró en el país un proceso revolucionario (Sartelli, 2007) cristalizado en un ciclo de luchas sociales fundadas en la alianza entre diferentes clases, fracciones y capas subalternas que, obligadas por las condiciones de proscripción política partidaria, encontraron, en las movilizaciones, las luchas callejeras y enfrentamientos directos, etc., el método para alcanzar la defensa de sus intereses y la imposición de sus demandas (Balvé et al., 2006). Asimismo, tal contexto socio-político se volvió el hábitat por excelencia en el que proliferaron una serie de organizaciones armadas y guerrilleras lanzadas a la disputa por el control del poder político y estatal.

Este proceso de ascenso de la lucha de clases se manifestó de modos cualitativamente disímiles en diferentes puntos y regiones del país. En las provincias del nordeste argentino, encontró un punto de apoyo en la actividad llevada a cabo -a lo largo de la década del ’60- por agentes del Movimiento Rural Cristiano (MRC)1 junto con sectores importantes del mundo rural. Lo que se cristalizó en el surgimiento de una serie de organizaciones agrarias -reunidas por la bibliografía bajo la denominación paraguas de Ligas Agrarias-2 que, desde sus respectivos actos fundacionales, no demoraron en protagonizar las luchas políticas provinciales hasta su desmantelamiento total, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Habiendo congregado y movilizado a productores/as agrarios/as de cultivos industriales, las Ligas Agrarias absorbieron muchos de los elementos predominantes en las organizaciones populares y obreras de la época. De modo que, a pesar de su carácter eminentemente reivindicativo, las diferentes organizaciones liguistas provinciales3 irrumpieron en la arena política bajo la implementación de métodos de lucha relativamente “violentos” (acciones directas, piquetes de huelga, etc.), lo que expresó “un grado de radicalización ideológica desusado en organizaciones de este tipo” (Bartolomé, 1977, p. 144). He aquí el aspecto particular que alimentó uno de los nudos del debate -ya clásico- sobre los que ha orbitado el estudio de las Ligas Agrarias, a saber: el presunto talante revolucionario exhibido por las organizaciones liguistas. Esta percepción fue introducida a las discusiones académicas de la mano de Francisco Ferrara (1973),4 para quien estas organizaciones (abordadas como un fenómeno unitario) agruparon a “campesinos pobres y medios” del nordeste “lanzados definitivamente hacia el combate revolucionario”5 (p. 487).

Las críticas a las conclusiones de Ferrara no se hicieron esperar. Las objeciones apuntaron, en lo fundamental, a su tratamiento como fenómeno unitario, la definición del/los sujeto/s histórico/s de las organizaciones liguistas como campesinos y, justamente, su pretendido carácter revolucionario (Archetti, 1974; 1988; Bartolomé, 1977; Rozé, 1992). Para estos/as autores/as, en cambio, sobresalían: 1) las “notorias diferencias en lo que concierne a bases sociales de reclutamiento y reivindicaciones” de las diversas ligas agrarias provinciales (Bartolomé, 1977, p. 144); 2) las características “farmers” (Bartolomé, 1982; 1977; Archetti, 1988) o -en la terminología más marxista de Rozé (1992)- la condición de “pequeña y mediana burguesía agraria”, al menos de los/as agentes liguistas de Chaco, Misiones y Santa Fe; y, consiguientemente; 3) su tendencia a centrar sus demandas (además, referidas a los gobernantes provinciales y nacionales de turno, es decir, “al Estado”) en aspectos inherentes al sistema de comercialización, distribución y crédito.6

En otras palabras, lejos de pugnar por cambios profundos en la definición de las estructuras sociales, según estos autores, las diferentes ligas agrarias provinciales habrían canalizado los intereses de “un sector de la sociedad que lucha para seguir siendo productor frente a la expropiación de su clase y a un destino de proletarización” (Rozé, 1992, p. 43) o, en el mejor de los casos (de acuerdo a la situación de algunos agentes más afortunados), para sostener sus niveles o tasas de acumulación. Esto es, una inclinación agonística que -además de su naturaleza de clase- revelaba la “manifiesta índole populista de su ideología”7 (Bartolomé, 1982, p. 29).

Más recientemente, Galafassi (2007) también ha apuntado contra la “retórica declamativa de Ferrara” y su apreciación sobre el “carácter revolucionario” de las Ligas Agrarias del Nordeste (p. 12). En cambio, ha sugerido entender a las Ligas como ejemplares de lo que Wallerstein (2002) llamó “movimientos antisistémicos”, esto es, organizaciones en las que su accionar político exhibía el “sincretismo entre los movimientos sociales (de tipo socialistas) y los movimientos nacionales (o de liberación nacional)8 (Galafassi, 2007, p. 13), evidenciado en un “discurso radicalizado” y un “accionar contestatario” (p. 14), por un lado, y una “propuesta de cambio” que, “lejos … de cualquier ‘marcha revolucionaria del campesinado’”, “apuntaba solo a generar condiciones un poco más equitativas de coexistencia entre diferentes fracciones del capital y del mundo del trabajo” (p. 14), por el otro.9

Ahora bien, ¿podemos decir lo mismo de las reivindicaciones vinculadas a la tierra? Pues, son estas las que, a fin de cuentas, pudieron expresar intentos de cambios más significativos de, al menos, las estructuras agrarias de cada provincia, al insinuar y/o asestar un golpe a uno de los pilares del sistema capitalista: la propiedad burguesa del principal medio de producción agrario (la tierra). ¿Qué gravitación han tenido, entonces, este tipo de reclamos en la agenda de las organizaciones liguistas?

En lo que respecta a este conjunto de demandas, la literatura sobre el “proceso liguista” ha tendido a asumir y confirmar la distinción que tempranamente planteara Archetti (1974) entre “movimientos de ‘farmers’” (MAM, LACH y ULAS), en los que las demandas estuvieron centradas en las esferas de la circulación y la distribución, y “movimientos más típicamente campesinos”10 (LAC y ULICAF), en donde el “problema de la tierra” aparecía como “prioritario” (p. 814).11 Esta prioridad habría quedado evidenciada en la disputa política que, superando el nivel de las declamaciones, se materializó en actos definidos, tanto por un sector de la sociedad contemporánea como por algunos autores, como “ocupación” o “toma” de tierras que tuvieron un despliegue importante en Formosa y Corrientes (Ferragut, 2020b).

El caso de la ULICAF ha sido abordado por Rozé (1992) y, más recientemente, Guido Galafassi (2006) lo ha hecho con mayor profundidad. Ambos han arribado a una misma conclusión dirigida a explicitar los ‘límites ideológicos’ inherentes de lo que califican como “tomas” y “ocupación”, respectivamente.12 Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el estudio de las LAC, en donde el examen de lo que, tal vez, fuera la mayor expresión material de un conflicto por la tierra en Corrientes durante la década del ’70, ha quedado reducido a breves menciones o desarrollos testimoniales que no alcanzan un nivel analítico que permita echar luz sobre los elementos, aspectos, dimensiones, etc., en él involucrados (Moyano Walker, 2020; Calvo y Percíncula, 2012; Olivo, 2013; Sáenz, 2016). De nuevo, si pretendemos hallar una referencia analítica de ese episodio, debemos remontarnos al clásico texto de Rozé (1992), en el que el cariz dominante es el mismo que el señalado para los eventos formoseños, a saber, el de los ‘límites ideológicos’.

Contrariamente, el propósito de este trabajo es indagar los conflictos por la tierra en el marco de la lucha mantenida por los/as miembros de las LAC, desde la óptica inversa a la de Rozé (1992). Esto es, poniendo el foco en los/as agentes de la toma de tierra, no interesa enfatizar en los ‘límites’ de sus aspiraciones, sino en sus potencialidades. Para ello, a partir del recurso a un variado corpus de fuentes (documentales, hemerográficas, entrevistas, letras de canciones, etc.), se apunta a ampliar el radio de análisis de modo de evitar el efecto deslumbrante del conflicto propiamente dicho y poder, así, rescatar otros elementos (como ser condiciones, relaciones, experiencias, sentidos, etc.) en torno a la tierra del área tabacalera de Corrientes, susceptibles de ser articulados en una explicación que contemple el extenso proceso social de vivencias, resistencias y luchas de los/as agentes involucrados. Un análisis de este tipo para el caso de las LAC nos revela una imagen del conflicto notablemente más compleja (como real) que aquella encorsetada por la dicotomía “revolución”-“reacción” que ha signado el curso del estudio de las Ligas Agrarias.

Claro que, encarar un estudio semejante implica discutir con el único autor que ha ofrecido una explicación sobre los conflictos por la tierra durante la lucha liguista en Corrientes, Jorge Rozé. Más allá de las ponderaciones (sin dudas, justificadas) que deban realizarse de su valiosa obra sobre el proceso liguista, es preciso explicitar mis diferencias en lo que respecta a este tópico en particular.

Por lo tanto, en lo que sigue, se dedica un primer acápite a exponer brevemente el trasfondo de la concepción dicotómica (revolución-reacción) que ha dominado el debate sobre el horizonte político de las Ligas Agrarias. Esto permitirá asentar y definir los términos generales de la discusión con la perspectiva de Rozé. A continuación, se buscará rescatar sucintamente dos aspectos imprescindibles para la comprensión de los conflictos originados en la actividad tabacalera correntina: por un lado, las condiciones y características de la comercialización del tabaco y, por el otro, la aún más importante conformación del área tabacalera provincial, con especial atención a las formas de tenencia y las relaciones sociales establecidas en torno al principal recurso productivo, la tierra. De este acercamiento, emerge la renta de la tierra como un mecanismo secular de expoliación para un buen número de productores/as tabacaleros/as. Seguidamente, se dedica un apartado al surgimiento de las LAC y la evolución de sus diferentes reivindicaciones, enfatizando en cómo los antagonismos emanados de las relaciones anteriormente referidas se objetivaron en demandas concretas, cuya centralidad en la agenda de las LAC fue variando con el devenir de la lucha. Por último, en los dos apartados subsiguientes, se desarrolla la discusión propiamente dicha. Primero, se expone la interpretación de Rozé sobre las “tomas de tierra” y, ulteriormente, se sugiere una alternativa.

Las Ligas Agrarias entre la reacción y la revolución: la actualización de un debate clásico

La principal impugnación al libro de Ferrara llegó de la mano de Jorge Rozé, un arquitecto devenido en sociólogo rural que, entre 1974 y 1976, se había abocado al estudio de las LACH en el marco de su tesis de maestría en Sociología Rural. Luego de su graduación, Rozé (2010) obtuvo financiamiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para “un proyecto de investigación, fundado en la crítica a las conclusiones de Ferrara” (p. 26). Presentados en 1977, los resultados fueron publicados quince años más tarde (1992) en dos tomos que llevan el nombre de Conflictos agrarios en Argentina. El Proceso liguista.

Según Rozé (1992), el trabajo de Ferrara era producto de la “apariencia”, “expresiones de deseo”, “ilusiones”, más que una “observación clara de la realidad que cada hecho encerraba” (p. 9). Un desliz epistemológico que habría conducido -a su autor- a asumir una imagen del proceso liguista (y el carácter de las organizaciones) que, asentada en la perspectiva de los actores -las “ilusiones de sus protagonistas” (p. 8)- y la subjetividad del investigador -sesgada por la participación del autor en un organismo político-, sostuvo “el inicio de la ‘larga marcha’ del campesinado hacia la revolución” (p. 9).13

Frente a esto y, prevenido por aquella frase marxiana del Prólogo a la Introducción a la crítica de la economía política de 1857, acerca de que no podemos juzgar las épocas de revolución por su conciencia, Rozé (1992) propuso una “aproximación sin prejuicio al marco general de … (las) alianzas y enemigos (de las organizaciones liguistas), más allá de las palabras” (p. 11), con énfasis inquisitivo en el “carácter que tienen como clase, el marco de sus intereses, y los límites ideológicos, más allá de sus expresiones orales o escritas” (p. 169). De esta manera, se inclinó a “definir el carácter de la organización más allá de los meros enunciados de sus dirigentes” (p. 169), por medio del análisis de la composición de sus bases, sus direcciones, las condiciones sociopolíticas, sus inserciones en definidos marcos territoriales donde interactúan espectros distintos de clases, sus alianzas, sus enemigos, sus reivindicaciones, objetivos explícitos, los instrumentos y medios de lucha.

Estas decisiones epistemológicas condujeron a Rozé (1992) a definir el proceso liguista como una reacción contra ciertas condiciones históricas que se les imponían a los/as agentes involucrados/as; razonamiento que limitaba un posible carácter revolucionario del mismo: “podemos plantear el conflicto liguista, como una reacción de los productores rurales a profundas transformaciones en la estructura donde se ponía en juego su existencia como sector productivo, individualmente, resistiendo un inevitable proceso de proletarización” (p. 26, itálicas mías).

De acuerdo a lo dicho hasta acá, puede afirmarse que convivieron, entonces, dos facetas, dos tendencias a lo largo del proceso liguista: por un lado, una tendencia radicalizada14 y (como diría Rozé, una “apariencia”) revolucionaria15; por el otro, el sostenimiento de reivindicaciones que no apuntaron de manera sostenida e insistente a establecer cambios revolucionarios de las estructuras sociales provinciales y que, por momentos, revestían la impronta conservadora de una lucha por “el derecho a la existencia de su modo de producción” (Rozé, 1992, p. 96). De allí que ambas tendencias deban ser incorporadas en las explicaciones del proceso.

Así, Rozé, encuentra las expresiones más sediciosas y radicalizadas de las Ligas Agrarias, como producto de un particular momento de la lucha de clases en el país entre 1970 y 1973 (período definido por condiciones sociopolíticas particulares de alza en la lucha de clases y la legitimidad de las movilizaciones) y, tras el cambio de esas condiciones sociopolíticas (con el retorno de la democracia en marzo del ’73 hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976), por los rasgos que los cuadros y dirigentes más politizados -que evidenciaban “procesos de conciencia” (Rozé, 1992, p. 100) diferentes a los de las “bases”- pretendieron imprimirles a las diferentes organizaciones provinciales. En este caso, se trataba de “ilusiones” (p. 72).

Por su parte, Ferrara (1973), más allá de subrayar la orientación por la senda revolucionaria de las Ligas Agrarias, reconoce, aún en los momentos álgidos en los que escribe, que “los límites de las Ligas están marcados por su carácter de organizaciones reivindicativas y que las necesidades políticas ya bullen con urgencia en el seno de éstas”; de cierto modo, presagiaba que esa cuestión demandaba “la continuación del carácter democrático que poseen (internamente) las Ligas desde su lanzamiento” que les permitiera “pasar de su originario rechazo por la política tal como siempre la conocieron (…) al ejercicio de una política propia, de masas y con signo revolucionario” (p. 486).

En efecto, prosiguiendo y caricaturizando un poco la lectura de Rozé, puede decirse que en el estudio del proceso liguista se reconocen como dos planos de análisis: 1) el plano objetivo, el de los intereses de clase (conservadores o reaccionarios), las reivindicaciones (sumidas en “límites ideológicos”) y las alianzas, que es el que se atribuye Rozé (1992), y 2) el subjetivo, el de los “deseos” y las “ilusiones”, que le es imputado al trabajo de Ferrara. Sin embargo, ¿hasta qué punto las reivindicaciones ‘hablan’ por sí mismas, como lo parece sugerir Rozé? ¿Hasta dónde las “ilusiones”, fantasías y sueños constituyen la “apariencia”, un epifenómeno, en el estudio de la lucha de clases? Y, finalmente, ¿hasta qué punto es pertinente prescindir de uno de esos planos analíticos?

A continuación, intentaré esbozar una respuesta a estas cuestiones a la luz de la indagación de un aspecto particular de la actividad política de las LAC: la lucha por la tierra. Para esto, aquello que Rozé desestima bajo el carácter de “ilusiones” y “apariencias” deberán ser reinsertadas en un marco de inteligibilidad que dé cuenta de las mismas en la lógica general de la lucha.

La conformación del área tabacalera correntina: la renta de la tierra como mecanismo de explotación

En Corrientes, el proceso liguista se gestó y desplegó vinculado a una actividad muy importante de la economía provincial, pero que había iniciado un lento retroceso desde la década del ’60, a saber, la producción de tabaco criollo correntino. Esta se había desarrollado, principalmente, en explotaciones de pequeña escala (en su mayoría de 0-10 ha). Para los años de la lucha liguista en la provincia (1972-1976), las explotaciones tabacaleras se distribuían conformando el área tabacalera correntina que se extendía por departamentos del centro (Concepción), oeste (Bella Vista, Saladas, Empedrado) y suroeste (Goya, Lavalle, San Roque, norte de Esquina -Tercera Sección- y oeste de Curuzú Cuatiá -Perugorría-). Ciertamente, el grueso del volumen total producido correspondía a los departamentos del suroeste, los que para la campaña 1973/1974 reunían el 94,54 % del volumen total producido (Carballo, 1975, p. 58). Entre ellos, era incuestionable el predominio del departamento de Goya con el 56,20 % de la producción provincial, que le valió el título de ‘capital del tabaco’.

La presencia de las explotaciones tabacaleras en el agro correntino implicó su yuxtaposición en los intersticios del latifundio. La actividad se desenvolvió históricamente bajo las condiciones y límites que imponía la presencia de la estancia como unidad predominante de producción. La temprana apropiación de la tierra en grandes extensiones destinadas a la ganadería extensiva (Schaller, 1995) no sólo tuvo como contrapartida la reducida escala de las explotaciones agrícolas, en general, y tabacaleras, en particular, sino que dificultó la proliferación de las mismas en el agro correntino. En esta línea, el proceso de colonización agrícola no tuvo, en Corrientes, la extensión ni la intensidad alcanzada en otras provincias vecinas y, en toda su etapa, cubrió tan sólo 91.450 ha, esto es, el 1,03 % de la superficie total (en base a Slutzky, 2014, pp. 255-264). Como corolario, en la mayoría de los casos, la explotación agrícola en la provincia ha estado garantizada por el acceso a la tierra mediante formas precarias de tenencia; una característica en la que la producción tabacalera fue el gran exponente durante el siglo XX.

Efectivamente, el avance -en los primeros años del siglo XX- de los tabacales en los departamentos ganaderos del suroeste correntino suscitó el deterioro de las formas de tenencia de la tierra, materializada en una variedad de tipos de productores/as tabacaleros/as definidos/as censalmente por su relación con la tierra que laboraban (“propietarios”, “arrendatarios”,16 “aparceros”17 y “ocupantes gratuitos”18). Así, si tomamos la Encuesta a productores tabacaleros de 1970, observamos que -para ese año- los departamentos de Goya, Lavalle y San Roque, registraban 6057 unidades productivas de tabaco, de las que sólo 37,9 % correspondían a productores/as propietarios/as de los predios, mientras que el 62,1 % se dividía en diferentes formas de tenencia que enfatizaban la condición no propietaria de los/as productores/as: 1,5 % eran arrendatarios/as, 37,7 % aparceros/as, 22,4 % ocupantes gratuitos/as, y un 0,5 % combinaba dos formas de tenencias en no propiedad.19

Las condiciones precarias de tenencia entrañaron la existencia de diversas formas de renta en carácter de pago por el uso de la tierra (rentas en dinero, en especie y en trabajo), una obligación que pesaba sobre buena parte de los/as productores/as no propietarios/as y aquellos/as propietarios/as que, a la par de su propiedad, podían haber arrendado una o más parcelas de tierra, por ejemplo, en vista de extender su capacidad productiva. El canon podía adquirir muchas modalidades, como ser: el “pago de un porcentaje sobre la producción anual”, ya sea en producto (renta en especie) o en dinero; la “realización de trabajos en la finca del terrateniente” (renta en trabajo); o una “cuota fija en el caso de arrendamientos”.20 La mayoría de las veces, estos pagos se tornaron un mecanismo constante de explotación, entendido como la “apropiación de parte del producto del trabajo (o plustrabajo) ajeno” por parte de los/as propietarios/as de los predios (Ste. Croix, 1988, p. 60).21

Por último, paralelamente a la renta de la tierra -que correspondía al nivel de producción y afectaba casi exclusivamente a los/as no propietarios/as-, existían otras prácticas por las que, en lo que atañe al intercambio del tabaco, se esquilmaba a los/as productores/as tabacaleros/as. Ciertamente, a raíz de la ausencia de experiencias cooperativistas, los/as productores/as estaban expuestos a un oligopsonio (oferta atomizada y demanda concentrada) que obturaba la realización total del valor de su mercancía y favorecía que una parte del mismo fuera transferida gratuitamente en favor de la industria y/o comerciantes.22

El surgimiento de las LAC y la continuación de la protesta por otros medios

El 29 de enero de 1972, una concentración multitudinaria de productores/as de tabaco y otros/as agentes acontecida en la ciudad de Santa Lucía (en las cercanías de Goya), reveló la clara intención- por parte de este grupo- de abandonar la “infrapolítica” por la que, por décadas, venía canalizando y expresando su descontento e “insubordinación ideológica” (Scott, 2004, p. 22). En otras palabras, dotándose de un instrumento político con la creación de las LAC, decidieron continuar la protesta por otros medios.

Esta concentración, que reunió alrededor de 3000 productores/as tabacaleros/as provenientes de distintos puntos del área tabacalera provincial, culminó con la presentación del primer petitorio de las LAC a los representantes del gobierno provincial de facto.23 Ese documento, al que llamo petitorio inaugural, da cuenta de un detenido tratamiento y reflexión de los problemas más inmediatos que, emanados de las relaciones de intercambio, afectaban el desarrollo y hasta subsistencia de los/as productores/as, en cuanto productores/as mercantiles: 1) clasificación del tabaco24 (“que la clasificación se haga en dos clases” de tabaco); 2) precios25 (“que se fije un precio mínimo y móvil”; 3) formas de pago26 (“que el pago se realice totalmente al contado en el lugar y momento de la entrega del tabaco”; 4) control en el acopio (que el directorio del Instituto Provincial del Tabaco pase a estar integrado “en su mayoría por productores tabacaleros”, “para que se cumpla realmente con las funciones de defensa del productor”); 5) crédito (“que se intensifique el otorgamiento de créditos por parte del Banco” y se flexibilicen las condiciones de acceso); y 6) maquinarias (“que la Agronomía Regional entregue más maquinarias y en mejores condiciones”).27

No se requiere de perspicacia para advertir la ausencia de reivindicaciones que, en esa fuente, apuntaran a aquellas condiciones derivadas del predominio de formas precarias de tenencia de la tierra (“aparcería” y “ocupación gratuita”), con sus subsiguientes complementos, tales como: altos montos de renta, inestabilidad económica, desalojos inminentes, sujeción a la arbitrariedad de los dueños de la tierra, etcétera.

De hecho, para encontrar un documento oficial de las LAC en el que podamos reconocer demandas públicas vinculadas a la cuestión de la tierra, debemos remontarnos recién a julio de 1972. Este consiste en un Memorial presentado al presidente de facto Alejandro Lanusse durante una concentración multitudinaria de campesinos28 en ocasión de su visita a la ciudad de Goya, en el que, por primera vez, aparece invocada la figura de “expropiación de tierras aptas para cultivo” -pertenecientes a latifundios improductivos del área tabacalera-, a fin de ser vendidas a los/as productores/as “al precio real, y no al actual precio de venta de especulación y usura” (Memorial, recopilado en Ferrara, 1973).

En adelante, los problemas vinculados a la tenencia de la tierra pasan a ser una constante en las reivindicaciones liguistas, al punto de quedar plasmados en el Estatuto de la organización, aprobado en el Primer Congreso de las LAC, desarrollado el 17 y 18 de noviembre de 1972. Este documento vino a precisar y delinear el perfil de la organización mediante la definición y caracterización de sus miembros como “campesinos”, la reglamentación de su estructura organizativa, la confirmación de su primer Secretario General, la especificación de sus objetivos, entre otras cosas. Precisamente, en estos últimos, se menciona la necesidad de “cambiar las estructuras injustas del agro correntino”, en cuyo “cambio” se incluye la consigna de que “sea la tierra de quien la trabaja” (Estatuto, recopilado en Ferrara, 1973, p. 449).29 En relación a esto, se resolvió continuar exigiendo al gobierno la expropiación de la tierra mal trabajada o sin trabajar para ser vendida a un precio razonable a los/as productores/as más apremiados/as, y en cuya distribución pudieran participar las LAC en forma activa y directa.30 En esa línea, se acordó “no permitir el desalojo de ningún productor hasta tanto el gobierno no lo reubique en otra tierra donde tenga seguridad y permanencia”.31

Sin embargo, el hecho de que las demandas en torno a la cuestión de la tierra no constituían, aún, un punto central en la agenda liguista, quedaría en evidencia al desarrollarse la huelga tabacalera de 1973, tal vez, el evento político de mayor envergadura de la lucha de las LAC. Tras 33 días, la huelga fue levantada el 27 de abril de 1973 con la conquista de mejores precios y la introducción de una clasificación del tabaco en tres clases en lugar de cinco. En otros términos, a pesar de lo extendido de las reivindicaciones incluidas en la declaración de la huelga (que, además del precio y el pago al contado, abarcaba el otorgamiento de créditos, la expropiación y entrega de tierras, entre otras), el levantamiento de esta se efectuó a raíz del acuerdo en torno al “tan ansiado pago del tabaco al contado y un aumento del precio” (Declaración de las Ligas Agrarias al finalizar la huelga, recopilado en Ferrara, 1973, p. 477) que “no estaba en sus planes (del gobierno saliente) ni en los de los industriales y acopiadores” (Ferrara, 1973, p. 409).

No sería, pues, hasta mediados de 1973 en que la cuestión de la tierra pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la lucha liguista, por medio de un hecho que trajo a primer plano la trascendencia de un problema estructural. A mediados de junio de ese año, un grupo de familias tabacaleras no propietarias (un total de 134 personas: 71 mayores de 18 años y 63 menores) que habían usufructuado, por años, 510 hectáreas de tierra ubicadas en la zona de Ifrán (Goya), fueron protagonistas de un acto de rebeldía que signó la lucha desplegada hasta ese tiempo por las LAC. Así, ante su inminente desalojo, ese grupo de aparceros/as -miembros de las LAC- decidió resistir por la fuerza la ocupación de las tierras y exigió al gobierno provincial que dispusiera la expropiación del campo en cuestión.32

En los días que siguieron a la “toma”, la repercusión y trascendencia de los hechos motivaron un proyecto de ley expropiatorio para el caso en cuestión. El mismo fue aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia, pero finalmente rechazado en el Senado. Al final, el problema concluyó con un acuerdo entre las partes, por el que los aparceros accedieron a pagar un precio muy alto por hectárea (Rozé, 1992, p. 124).

Con todo, tales eventos colocaron las discusiones -originadas en las formas precarias de tenencia de la tierra- en el centro de los debates al interior de las LAC e incitaron la fijación de posturas por parte de sus miembros respecto a los distintos aspectos de ese delicado tópico. Dicha definición quedó expresada en el lema consignado en ocasión del Segundo Congreso de la organización, realizada en mayo de 1974: “Ni hombres sin tierras, ni tierras sin hombres”. Este hecho, no sólo manifestaba la maduración de aquellas discusiones que habían hecho de los “problemas de la tierra” un aspecto determinante de la lucha liguista, sino que, a la vez, da cuenta de cómo el contenido y peso relativo de las reivindicaciones liguistas en Corrientes se fueron modificando a lo largo de los cuatros años en que persistió la organización. No obstante, esta faceta decididamente más combativa de las LAC en relación a la cuestión de la tierra, coincidió con el advenimiento de la democracia burguesa y el gobierno provincial de Julio Romero (1973-1976); período en el que las LAC encontraron cada vez más dificultades para reproducir eventos políticamente masivos como los de la huelga de 1973.33

Cuando el árbol no deja ver el bosque: las “tomas de tierra” desde la perspectiva de Rozé

En su clásico libro sobre el proceso liguista, en el apartado dedicado al análisis de los “instrumentos de lucha”, Jorge Rozé (1992) se dispone a abordar cada uno de ellos no sólo en sí mismos sino en relación al “sujeto social” (p. 166) que los empleaba y se definía al hacerlo, al mismo tiempo que imponía -a esos instrumentos- sus alcances y horizontes políticos. Efectivamente, este autor parte del supuesto de que:

la selección y el uso de los instrumentos de enfrentamiento, por cuanto transforma a una masa en clase social -en tanto entran en conflicto con otras clases- nos ayuda a definir el carácter que tienen como clase, el marco de sus intereses, y los límites ideológicos, más allá de sus expresiones orales o escritas (p. 169).

Es decir, ese procedimiento nos permitiría acceder a quiénes y qué son (condición o carácter de clase), qué los moviliza (intereses) y a qué aspiran (horizontes políticos/límites ideológicos), independientemente de lo que ese sujeto (los/as liguistas) u otros agentes, digan o piensen de ellos.34

Así, en el acápite dedicado a las “tomas de tierra”, Rozé (1992) parte por considerar ese instrumento en abstracto, diciendo que, como tal, “la toma de tierras aparece como la más flagrante violación del derecho, y como la más violenta acción que pueda desarrollarse contra el sistema social”, en tanto “violenta reglas establecidas básicas para el buen funcionamiento del sistema” (p. 164). No obstante, en lo que respecta a los casos concretos, señala que la “medida instrumental determina su carácter por las fracciones sociales” (p. 164). Esto es, asume que el horizonte político de la medida, dependerá de la “condición de clase” de los agentes que la instrumenten. La implementación de esta particular medida de lucha sólo tuvo lugar en Formosa y Corrientes, por lo que -en ambos casos- el análisis de “las tomas” es colocado en el marco de las consignas reivindicativas que, como ya se ha podido observar en el apartado dedicado a la lucha de las LAC, consistían en pedidos de expropiación dirigidos al gobierno. De allí, que concluyera que “todo lo relativo a tierras aparece en la conciencia” de los agentes involucrados, “mediados por los requisitos de propiedad (su forma jurídica) y fiscalizado por el Estado” (p. 165).

En el caso de Formosa, “el planteo central (de las tomas) fue el de recuperar lo que legalmente les pertenecía”, por lo que luego de la negociación con el gobierno -mediada por los dirigentes liguistas- “los campesinos desalojaron con la promesa de que se legalizaría la entrega de esas tierras” y “culminó en un paso atrás del gobierno provincial y de la justicia aceptando la ocupación, a través de un artilugio legal de definir el resultado de la movilización como un acuerdo entre partes y el retiro de denuncias, etc.” (Rozé, 1992, p. 165; itálicas mías).

Por lo tanto,

toda toma de tierras, a pesar de su carácter ofensivo, es presentado como una recuperación de lo que legalmente les pertenecía (estos colonos habían sido desalojados muchos años antes), es decir como un acto de justicia realizado por sí mismos,35sin mediación alguna. Todo ello nos lleva a que la legitimidad de la toma de tierras no era real ni siquiera para sus protagonistas, en tanto la realización como acto de recuperación sobre lo que fueron sus tierras, e invocándola como tal; lo que nos define una faceta de este sector campesino, en cuanto a su concepto de su propio recurso productivo, y del significado de la propiedad (Rozé, 1992, p. 164; resaltado mío).

Por su parte, en Corrientes, la lógica de análisis es la misma, puesto que, “el fin (de las LAC) fue también una negociación mediada por el Estado” y, la solución, legitimar y legalizar el acto ‘ilegal’ (¿y subversivo?) mediante la adquisición de las tierras por medio de su compra en el mercado.

La conclusión de Rozé no deja de ser, en este aspecto, mezquina:

esta medida (la toma de tierras) que aparece como el enfrentamiento más directo por el control de un recurso productivo que se pueda protagonizar en el área rural, que es el avance de una fracción social sobre el territorio dominado por otra antagónica no fue conformada en su totalidad,36por cuanto el grupo … que la implementaba, estaba enajenada a una legalidad legitimada históricamente por los aparatos represivos -en tanto las bases campesinas- y a la sujeción ideológica del carácter de la propiedad que no expresan otra cosa que la hegemonía burguesa(,) y la imposibilidad objetiva de la conducción para enfrentar ese “monopolio de las formas” (Rozé, 1992, p. 166; resaltado mío).

En suma, para Rozé, las tomas no tuvieron un carácter, una actitud subversiva, debido a que se trató de una medida instrumentada por un “sujeto social” (“sector campesino”) que, dada su condición de clase había concebido “su propio recurso productivo” (la tierra) bajo las formas (“enajenadas”) de la propiedad burguesa. Nótese que la noción de “límites ideológicos” que se desprende de esta interpretación, no consiste en el ortodoxo concepto de falsa conciencia. Por el contrario, para decirlo en esos mismos términos, se trataría más bien de una verdadera conciencia, en el sentido en que los “límites” (‘subjetivos’) derivan de la condición (‘objetiva’) no (suficientemente) obrera del grupo de agentes que define como “sector campesino”. En otras palabras, como los agentes de las tomas no eran obreros sino “campesinos”, tenían toda la probabilidad de permanecer sumidos en el estrecho horizonte político propio de su “clase”; incluso cuando la historia reciente de los/as agentes protagónicos/as (los/as productores/as formoseños/as37 y los/as aparceros/as correntinos/as)38 no se caracterizaba justamente por la tenencia de la tierra bajo la forma jurídica de propiedad, sino que pervivían en la irregularidad de formas precarias e incluso pretéritas de tenencia.

“Ni tierras sin hombres, ni hombres sin tierras”: esbozo de una interpretación alternativa

El 7 de junio de 1973, a pocos meses del levantamiento de la gran huelga tabacalera que tuvo en vilo no sólo a la población goyana sino también provincial, la Comisión Coordinara Central de las LAC39 dirigió una nota al gobernador provincial Julio Romero. Este documento, desnuda la grave situación de inestabilidad a la que estaban expuestos los/as productores/as tabacaleros/as provinciales “amenazados de desalojo por los dueños de la tierra”.40 Por este motivo, los firmantes instaban al gobernador electo a “dictar urgentemente un decreto para evitar que se consumen los intentos ahora en marcha, única forma de evitar los enfrentamientos que sin duda se producirán”.41

Diez días más tarde, el 17 de junio de 1973, un titular confirmó los “enfrentamientos” anunciados por la Nota de las LAC: “En Goya, Productores Ocuparon un Campo”.42 El acto que la redacción del periódico se inclinó a definir como “ocupación”, en realidad, no constituyó un caso de ‘violación’ del derecho de un propietario ‘legal’ por la invasión (foránea) de su terreno, sino que se violentó dicho derecho tras la decisión (de sus históricos aparceros) de negarse a ser desalojados y continuar “ocupando” el campo en contra de la voluntad de su propietario.

Fueron los/as mismos/as agentes rebeldes de la “ocupación” quienes, por medio de un Comunicado, se encargaron de esclarecer lo acontecido. Suscribiendo con nombre, apellido y años de residencia en el campo,43 dicen ser “todos (…) pobladores del campo propiedad del señor D’Anna”, quien “les había prometido en venta el campo” que trabajaban. Finalmente, el propietario decidió vender esas tierras a la firma “Verón Hermanos”, perteneciente a “sobrinos del propietario y reconocidos terratenientes y explotadores de la zona”, a un precio de “150.000 pesos moneda nacional, el valor de cada hectárea, pagaderos a 7 años de plazo”. Sin embargo, ante el reclamo de los/as aparceros/as de “que se les reconozca el derecho de comprar esa tierra que hace muchos años vienen trabajando”, los nuevos dueños accedieron a vendérsela a un precio (más elevado) de m$n 300 000 la hectárea, a pagar el 50 % al contado y el otro 50 %, a dos años, con intereses bancarios. “O sea que lo injustamente comprado a $a (sic) 150 000 a pagar en 7 años, nos lo quieren vender ahora a $a (sic) 300 000 a pagar en dos años, sin que haya pasado un mes”; lo que “muestra la mala voluntad de Salvador D’Anna y de ‘Verón Hermanos’ para vendernos la propiedad, y seguir así teniéndonos como aparceros que le pagamos todos los años el valor total de la tierra que trabajamos”.44

Ahora bien, ¿qué reflexiones se pueden extraer del análisis de lo acontecido, de acuerdo a este comunicado? Brevemente, se pueden apuntar algunos aspectos respecto al alcance y carácter de los hechos. En cuanto a los argumentos de la ‘toma’, debe decirse que los/as agentes de la misma reclamaban un derecho a comprar las tierras amparándose en una promesa del propietario y en los numerosos años que habían trabajado y residido en las mismas, por lo que se consideraban los “legítimos dueños”. En consecuencia, denunciaban, primero, al propietario (D’Anna) quien, disponiendo plenamente de su propiedad, optó “injustamente” por vender la tierra a otros adquirentes. Y, luego, a los nuevos dueños (“Verón Hermanos”) que, con “mala voluntad” y ejerciendo -también- sus prerrogativas como propietarios, pretendían venderles el campo a los/as aparceros/as a un precio mayor al que habían comprado y en condiciones desfavorables. Por último, asestaban un agravio más al statu quo, al señalar que incluso, con los años que han trabajado como aparceros, ya han pagado “el valor total de la tierra que trabajamos”, al punto de que se refieren a ella, como “nuestro campo”.

En relación al acto en sí (“la toma”), prefiero poner el acento no tanto en el hecho de qué tan enajenados estaban los agentes por la ideología dominante (como lo dicta la lógica de Rozé), sino más bien, en qué tanto penetraba la crítica al orden imperante. De esta manera, hay que indicar que, “reunidos y de común acuerdo”, los/as agentes de “la toma” -amparados/as en un presunto “derecho”45 (inconstitucional e ilegalizado)- decidieron: resistirse por la fuerza al desalojo46 y, en contra de la voluntad de sus propietarios, “seguir ocupando y trabajando las 510 hectáreas en las que vivimos hace muchísimos años”, impedir el ingreso a “nuestro campo de los señores Verón” (los propietarios legales de las mismas), y negarse a aceptar sus “decisiones”, ya sea “para introducir ganado u otras familias en el campo”.47 Esto es, a pesar de ‘la Ley’, desconocían (a los “señores Verón”) como sus ‘verdaderos propietarios’ amparados en el ‘derecho burgués’. Al mismo tiempo, intimaron a los ‘dueños’48 (a quienes tildaban de reconocidos “explotadores”) a venderles las tierras, imponiéndoles el precio y las condiciones en las que debían hacerlo. A la postre, ante la negativa y “mala voluntad” de los propietarios, exigieron al gobernador provincial que, cumpliendo con su palabra de que “la tierra debe ser de quien la trabaja”,49 proceda con la expropiación del campo y se lo vendiera al precio que ellos (los/as rebeldes) consideraban “justo” y estaban dispuestos a pagar.

Ponderada de esta manera, a mi juicio, la “toma” del campo de Salvador D’Anna y Verón, constituyó, en sí mismo, un verdadero acto subversivo (si se quiere, parcial) del orden burgués. Y, por lo tanto, el hecho de sostenerse (como lo hace Rozé) que la actitud -de los rebeldes- de pretender legitimar (justificar) este acto de acuerdo a los estándares burgueses de propiedad, tiene su origen en el culto -por parte de los rebeldes- al dogma jurídico de la propiedad privada burguesa y que expresa, por ello, la “sujeción ideológica” a la “hegemonía burguesa”, me parece una apreciación excesiva y lógicamente infundada.50

Por el contrario, mi propia lectura del proceso me inclina a proponer otra interpretación del acontecimiento, más cercana a la postura de James Scott (2004). Este autor, señala que:

las representaciones públicas de las exigencias de los grupos subordinados tienen casi siempre, incluso en situaciones de conflicto, una dimensión estratégica o dialógica que influye en la forma que toman. Sin llegar a la declaración explícita de guerra que a veces encontramos durante una crisis revolucionaria, la mayoría de las protestas y desafíos -incluso los muy violentos- se presentan con la expectativa realista de que los elementos centrales de las formas de dominación quedarán intactos. Mientras dura esa expectativa, es imposible saber sólo por el discurso público qué tanto el recurso a los valores hegemónicos es prudencia y formulismo, y qué tanto es sumisión ética (p. 119; resaltado mío).

Y, más adelante, agrega: “podríamos decir que en el diálogo con la élite dominante, en circunstancias que no llegan a ser revolucionarias y teniendo en cuenta ciertos presupuestos necesarios sobre la distribución del poder, el uso de los términos de la ideología dominante en la lucha política es al mismo tiempo realista y prudente” (p. 131).51

Considero, entonces, que analizar este evento (la “toma” del campo de D’Anna) aislándolo de la lucha y la resistencia sostenida y experimentada durante décadas por agentes (“aparceros” y “ocupantes gratuitos”) expuestos a la extracción diáfana y constante de una parte de su trabajo y/o producto (ya sea como renta en trabajo y/o renta en producto)52, en favor de los siempre dueños de la tierra y de su derecho de propiedad, sería incurrir en un error analítico. Aquel propio del “principio de indeterminación radical”, por el que es “casi imposible saber, a través del discurso oficial, en qué medida el argumento … (de los agentes de la toma y el resto de los liguistas) es estratégico en el sentido de ser una manipulación consciente de las normas vigentes” (Scott, 2004, pp. 121-122).

En el caso en cuestión, ello sería más o menos así: a partir de lo observado en el “discurso público” (la pretensión, por parte de los/as rebeldes de Ifrán, de legitimar la “toma” a partir de un artilugio legal fundado en el derecho burgués), podemos considerar que alguno/a de los/as agentes rebeldes de la toma pudiera haber pensado o sentido que lo hecho ‘estaba mal’, que lo dudo, y por eso trataran de convencerse a sí mismos/as y a los gobernantes de que lo realizado tenía sentido (legítimo) desde la lógica de un derecho que ellos/as habían inventado y creían “justo”. Pero también es válido advertir que el acto ilegalizado y subversivo fundado en ese derecho inventando pudo haber implicado el intento prudente de adaptarlo a las formas jurídicas dominantes pese al escepticismo respecto a la legitimidad de esas formas jurídicas.53 Esto es, no sería descabellado pensar que esos agentes hubieran preferido permanecer en las tierras que ya consideraban suyas, sin tener que pagar nada a cambio y sin tener que recurrir a la intervención del gobierno (o el “Estado”, como lo señala Rozé). En otras palabras, basándonos sólo en el “discurso público” (ya de por sí evidentemente subversivo), no podemos saber a ciencia cierta si el gesto condescendiente a los valores hegemónicos burgueses, a partir de la invocación de la forma jurídica de propiedad privada (con la ‘debida’ compra del medio de producción, tal como lo dicta ‘la Ley’), se trataba de un acto sincero (de legitimidad) al orden imperante o, más bien, de prudencia, justamente, ante el carácter imperante de dicho orden.

Es por esto que, en lo que resta del trabajo, intentaré exponer algunas razones de por qué me veo tentado a inclinarme por la segunda de las dos fórmulas detalladas en el párrafo anterior y, por ende, inscribir el evento (la “toma”) dentro de los casos analizados por, Scott (2004), como producciones de “apariencias hegemónicas” (p. 112). Para esto, es necesario sacar al evento analizado de su aislamiento y colocarlo en el extenso proceso social de lucha y resistencia de estos/as agentes involucrados/as que, incluso, trasciende a la lucha liguista en Corrientes (1972-1976). Como lo ambicioso de esta empresa supera los límites de este artículo, en esta ocasión, me contentaré con sólo plantear detalladamente la cuestión.

Pienso que, a este propósito, es fundamental reincorporar todo aquello que Rozé (1992) se jactaba de desestimar como “apariencias” o “ilusiones”, es decir, todas aquellas “expresiones orales o escritas” que, según él, se debían dejar de lado al momento de reconocer el ‘verdadero’ “carácter” de los instrumentos de lucha y los alcances de las reivindicaciones (p. 169). Podemos agregar, a aquellas, los sueños, “fantasías” e “imaginación”.54

En lo que sigue, esgrimiré tres recursos para respaldar mi argumento. En primer lugar, me dedicaré a incluir algunas referencias a letras de canciones y poemas con alto contenido de protesta difundidas en la época, en las que el tópico de la tierra ha estado presente.55 Podemos presumir que, si no estas, otras canciones o poemas de similar tenor circularon en las reuniones y encuentros del MRC y/o de las mismas LAC. En segundo lugar, incorporo la referencia a la carta pastoral de 1973 del obispo de la Diócesis de Goya, que evidencia el clima contestatario al sistema capitalista que encontraba expresión, al menos, discursivamente, en la voz y/o letra de algunos/as personajes más conspicuos. Por último, en tercer lugar, más allá de los discursivo, recupero una práctica que materializa un intento, de parte de un grupo de agentes vinculados/as a las LAC, por imprimir otra lógica a las experiencias productivas.

Canciones

El recurso a cantos, música y poesía ha sido un constante en las experiencias del MRC y, luego, de las LAC. Abundan las referencias testimoniales sobre su utilización como medio de socialización en los “fogones” organizados por el M.R.C. en los “grupos rurales” (células o unidades de base por las que el MRC integró a productores/as y demás agentes rurales).56 De uno de estos testimonios se desprende una anécdota que, hilvanada con un conjunto de eventos que hacen a un episodio concreto de la lucha liguista (reconstruido por medio de fuentes hemerográficas), sirve para ilustrar y dimensionar la presencia e importancia que las canciones han tenido en diferentes experiencias de esa lucha.

Ana Olivo (en Fernández, 2016) relata que, en los contactos promocionados por la actividad del MRC entre “jóvenes que venían a misionar” y la población rural de Perugorría, uno de esos jóvenes visitantes, “Hichi” Romero, se hizo amigo de sus hermanos “Tonito” y “Toti” Olivo (ambos militantes de las LAC, el primero fue delegado de colonia y -aún hoy- “desaparecido” por el régimen militar en marzo de 1977) y juntos conformaron un “conjunto (musical) improvisado”.57 Fue el mismo “Hichi” Romero quien, después, devino un militante de Montoneros y fiel colaborador/militante de las LAC, al punto de que, en el marco de la ya mencionada huelga tabacalera de 1973, inició en la catedral de Goya una huelga de hambre junto a otros “campesinos” y una monja francesa (Yvonne Pierron).58 Por esos días, al realizarse una “asamblea popular” organizada por una multisectorial “Comisión de Apoyo a los campesinos en huelga” (integrada por numerosos sindicatos, gremios, comunidades barriales, etc.) que tuvo lugar en el Sindicato de Obreros del Tabaco, culminada las intervenciones de los oradores, la multitud presente comenzó a corear “A la Catedral, a la Catedral” (lugar donde estaban los que venían hace días llevando a cabo la huelga de hambre), lo que “se corporizó en una manifestación que se dirigió hasta nuestro templo principal”, adonde “penetraron en silencio, que fue quebrado por Celestino (“Hichi”) Romero uno de los que realizan la huelga de hambre, quien, guitarra en mano, agradeció la presencia de los presentes con una canción nativa”. “Este gesto”, continúo el relato periodístico, “desbordó la emoción de todos y el recinto sagrado escuchó atronadoras vivas a la huelga, a los campesinos y al pueblo”.59 Tal ha sido la relevancia que expresiones artísticas -como el canto- han tenido para significar, acompañar y movilizar momentos cruciales de la lucha liguista.60

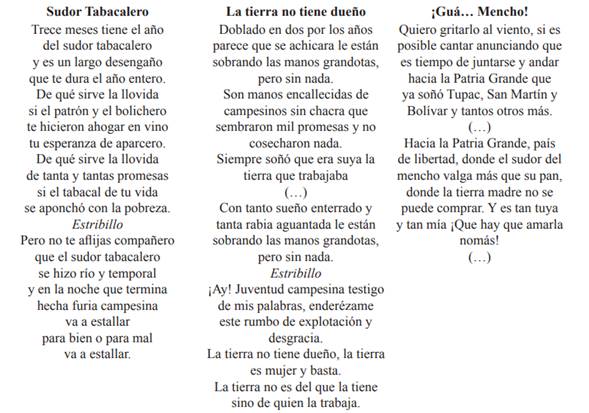

En esta ocasión me interesa reflexionar, en particular, sobre tres canciones que datan de la década del ’60 y ’70 (Percíncula, Buzzella y Somma, 2007) y corresponden a la autoría del conspicuo sacerdote Julián Zini, militante correntino del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y autor de innumerables letras de chamamé y poemas que han atravesado varias décadas en la interpretación de numerosos conjuntos musicales folklóricos. El aporte de Julián Zini supone -además de ser nacido en Corrientes (en Ituzaingó) y conocedor de primera mano de la realidad provincial- la labor evangelizadora desempeñada en la década del ’60 en las zonas rurales del área tabacalera y el contacto con la situación abrumadoramente penosa que vivían los trabajadores del campo correntino, entre ellos los tabacaleros (especialmente aparceros).61

Estas letras reúnen y expresan los sentimientos y resentimientos que quizás muchos/as productores/as no podían poner en palabras. Enfatizaré sólo en algunos aspectos del contenido de estas letras:

el “sudor” de la “explotación”;

las “promesas” y “esperanzas” que se han visto traicionadas y la presencia del “patrón” (el dueño de la tierra) y el “bolichero” como causa de los males sufridos;

el ‘sueño’ de la tierra propia, que no significaba necesariamente propiedad (y menos burguesa), sino la “libertad” de no estar sujeto a la renta y al patrón. Porque la tierra, “la tierra madre” “no tiene dueño”, porque “no se puede comprar. Y es tan tuya y tan mía ¡Que hay que amarla nomás!”. De modo que, la “tierra no es del que la tiene sino de quien la trabaja”;

la “rabia aguantada” y la “furia campesina”, que al igual que la “cólera” enfatizada por Scott (2004), encontraba pequeñas válvulas de escape en un “discurso oculto” del desengaño acerca de su condición de explotado/a;

el llamado a la acción dirigida a la “juventud campesina”: “enderézame este rumbo de explotación y desgracia”. Exhortación que anuncia la esperanza de que “cuando la noche termina”, la “furia campesina va a estallar, para bien o para mal, va a estallar”.

El hecho de que estas letras no se circunscribieron al aire jocoso de los festivales chamameceros correntinos, sino que circularon, se cantaron y calaron hondo en el despertar tabacalero, lo demuestra el testimonio de una militante liguista:

La verdad que era hermoso poder escucharlo al padre Zini. Estaba siempre en nuestras reuniones y lo hacíamos cantar y recitar sus poemas que nos permitían pensar y reflexionar. Era muy amigo de mis padres y muy compinche de mi hermano Tonito. Venía a casa y cosechaba tabaco con nosotros, allí me di cuenta del compromiso de estos curas que eran del Movimiento para el Tercer Mundo. En mi provincia nosotros pudimos conocer a estos sacerdotes con sus predicaciones. En Perugorría siempre había encuentros de reflexión sobre la realidad política social de la provincia y el país, y también latinoamericana (Olivo, 2013, p. 32).

b) Discursos

A inicios de 1973, el obispo Alberto Devoto dirigió una carta pastoral públicamente a los/as cristianos/as de la Diócesis de Goya.62 Allí llamó la atención sobre algunos eventos y aspectos sociales que, con el retorno a la democracia (se había convocado a elecciones provinciales y nacionales para marzo de ese año), podían permanecer evasivas. Así, advertía el agotamiento sistémico, al manifestar que el “sistema liberal-capitalista ya no admite enmiendas. Ya dio lo que podía dar”. Y agregaba que “las mismas contradicciones de que está plagado el sistema… están mostrando a cada instante la caducidad de una falsa democracia, que habiendo agotado todos sus recursos pone en descubierto su incapacidad total para crear una SOCIEDAD NUEVA”. En consecuencia, culmina haciendo una apuesta abierta por el socialismo y “la socialización de los medios de producción” (Ferrara, 1973, pp. 454-457).

c) Prácticas

Si aún los sueños e “ilusiones” fueran insuficientes, podría afirmarse que, a la par de las reivindicaciones explícitamente planteadas en boletines, declaraciones, memoriales, petitorios, discursos y demás medios, es posible reconocer previamente y durante la existencia de las LAC la presencia de ciertas prácticas e iniciativas que, sin adquirir una expresión discursiva dentro de la lucha de aquellas, tuvieron lugar en el marco de la misma y constituyeron una suerte de experiencias alternativas a las hegemónicas. En efecto, a partir de entrevistas realizadas a exmilitantes de las LAC,63 fue posible recuperar el relato sobre dos intentos por organizar la producción, intercambio, distribución y consumo, mediante una lógica designada bajo el nombre de “cooperativa”,64 en un caso, y “chacra socializada”, en el otro.65 Más allá de las nominaciones, ambas experiencias asumieron las mismas características que la descripta brevemente por una de las protagonistas de la “chacra socializada”66:

Hicimos una chacra socializada en nuestra casa porque, primero, nosotros nunca llevamos la vida que lleva la gente del lugar. Porque nosotros dentro de todo teníamos para vivir bien. No sufrimos lo que sufrían nuestros alumnos, la familia de ahí… Entonces decíamos, ¿cómo vamos a poder hacer la revolución… si no teníamos una práctica? … teníamos que vivirlo. Entonces, “vamos a hacer la práctica”, y así nos juntamos un grupo… ahí todos en nuestra chacra, y ahí vivíamos, plantábamos cosas… plantamos tabaco, plantamos maíz, vivíamos por verdura, porque… de lo que producíamos vivíamos (Maestra rural, miembro del MRC y exmilitante de las LAC, comunicación personal, 19 de abril de 2018).

Reflexiones finales

Volviendo a las discusiones planteadas, ¿qué nos queda entonces de la interpretación de Rozé, en base a la “sujeción ideológica” y la “hegemonía burguesa”? Francamente, creo que muy poco. Es evidente que no podemos establecer juicios semejantes sólo a partir de lo observable en el “discurso público”. No obstante, reinsertando el evento en la lógica del proceso del que es parte y poniéndolo en relación con algunos (posibles) de los cientos de elementos que constituyen ese proceso, pienso que es pertinente afirmar que el recurso jurídico invocado por los/as productores/as rebeldes de Ifrán no dejó de ser más que un artilugio, un ardid, en manos de un grupo ya desengañado (al menos en lo que correspondía a la cuestión de la tierra) de hombres y mujeres dominados/as y explotados/as por décadas. Evento que, por otra parte, ya en su sola manifestación de “discurso público” era lo suficientemente pernicioso para el orden, al punto de exaltar la reacción de los senadores provinciales.

En efecto, si reparamos en los argumentos de algunos de los senadores que sostuvieron el rechazo al proyecto expropiatorio del campo de D’Anna, logramos entrever lo dañino y peligroso que resultaba para el sistema que esos aparceros rebeldes de Ifrán se salieran con la suya: “El proyecto de ninguna manera puede ser aprobado. Sus fallas y transgresiones de orden constitucional son muy gruesas y evidentes”; “el problema que se ha pretendido solucionar a través de este proyecto tiene su solución natural por medio de la convención entre las partes, es decir, el propietario y sus aparceros…”; “este proyecto de ley no hace sino dar por tierra con todos los principios constitucionales y legales y, además, entorpece una negociación privada suspendiendo las tratativas entre vendedor y compradores”; entre otros.67

Entonces, una aproximación sobre un tópico particular (la lucha por la tierra) como la realizada en este trabajo revela, a mi juicio, una mayor complejidad -en varios sentidos- del proceso de lucha política inmanente a la experiencia liguista en Corrientes.

Primero, en cuanto nos brinda un conjunto de elementos que permiten presumir diferentes potencialidades en las actitudes y orientaciones políticas de los/as agentes liguistas, más allá de las limitaciones observables en las expresiones y actos del “discurso público”, definido -como diría Thompson (1984)- por “los límites de lo posible” (p. 60). Así, pretender calificar la diversa gama de iniciativas, respuestas, actitudes políticas contestatarias y hasta de rebeldía, bajo epítetos como “revolucionarias” y “reaccionarias” o “reformistas” (cfr. Sanz Cerbino, 2011, p. 19) proyectados dicotómicamente, conspira contra las posibilidades de su aprehensión. Sobre todo, si al hacerlo se concluye con sentencias generales y totalizantes en las que el sujeto calificado es la organización (“las LAC”), es decir: no existen elementos suficientes para sostener que la lucha de las LAC expresara e instrumentara un programa revolucionario, ergo, todos los actos políticos de sus miembros estuvieron ceñidos en su actitud de rebeldía. Un razonamiento que, en el caso del conflicto de Ifrán, conduce a sustraer toda cuota y actitud de subversión (entendida como potencial transformador del orden) a la rebeldía de los/as protagonistas de “la toma”.

En este punto, creo que la interpretación general que sugiriera Sanz Cerbino (2011) es la más satisfactoria al contemplar que “por lo menos entre 1970 y la reapertura democrática las ligas (agrarias del nordeste) formaron parte de la alianza revolucionaria”, aunque como “componentes ideológicamente más débiles de esa fuerza” social (p. 19). Luego, la “profundización de la crisis hacia 1975”, por un lado, “devolvió algunas de sus fracciones a la alianza revolucionaria (al igual que Montoneros)”, pero sin que se diera “un pasaje de conjunto al campo de la revolución” y, por el otro, “expulsó algunos sectores hacia la derecha, a la alianza contrarrevolucionaria que impulsó el golpe” (p. 20).

El quid de la cuestión en todo esto pasa por explicar empíricamente las diversas vías de radicalización asumidas por cada una de las ligas agrarias provinciales, tal como lo hiciera por ejemplo Rodríguez (2009) para el caso del MAM. Es claro que, más allá de las referencias (a estas alturas, ya trilladas) al contexto político, el “contexto revolucionario” o las particularidades de la “época” (Galafassi, 2007), la radicalización ideológica (sea antimperialista y/o anticapitalista) de los/as agentes liguistas respondió, en cada caso, no a una moda de época, sino a experiencias concretas que de ningún modo son reductibles a la labor desempeñada por el Movimiento Rural Cristiano en las provincias nordestinas.

Es en eso último donde, en segundo lugar, la aproximación (teórico-metodológica) realizada en este trabajo aporta, según pienso, en la develación de una veta de análisis para el caso de las LAC. Las alusiones testimoniales (como las de Devoto y la maestra rural) evocadas para dar cuenta de algunas de las ideas y prácticas que circulaban en el entorno más íntimo de los/as productores/as de las LAC, sumadas a la participación y colaboración activa de personajes como Rogelio Tomasella, ‘Hichi’ Romero y ‘Ñaró’ Estigarribia, Julián Zini, entre muchos/as otros/as, nos exhortan a considerar la organización liguista como una corporación permeable a los intercambios con agentes pertenecientes (o no) a otras organizaciones coetáneas como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado (el ERP), entre otras.68 Efectivamente, a partir de mi trabajo de campo he encontrado indicios suficientes para no concebir a las LAC como una organización ni hermética ni ideológicamente homogénea. Al contrario, creo que, así como desde Rozé (1992) y Bartolomé (1977, 1982) en adelante, somos capaces de concebir y problematizar la heterogeneidad socioeconómica al interior de cada liga agraria provincial (con sus relaciones de fuerza internas, etc.), la apuesta epistemológica debería estar en ponderar, también, la heterogeneidad ideológico-política (anclada en agentes concretos) al interior de cada una de ellas. En el caso de las LAC, son claros los ejemplos del entrecruzamiento de agentes que, simpatizando o transitando por varias organizaciones coetáneas,69 dejaron sus experiencias e ideales en los intercambios generados en las variadas instancias de participación y socialización previstas por la estructura de las LAC (concentraciones, ollas populares, asambleas locales o generales, etc.). Pienso que es allí donde debemos buscar, en parte, las explicaciones a las diferentes respuestas políticas (con sus grados de radicalización y rebeldía) que es posible advertir a lo largo de la lucha liguista en Corrientes.

En tercer lugar, el análisis realizado nos invita a problematizar empíricamente la “tendencia totalizadora del concepto” de hegemonía, de manera de no convertirlo en una “totalización abstracta” “más uniforme” y “estática” (Williams, 1980, p. 134). En efecto, existen elementos suficientes (incluso, más de los que se han expuesto aquí) que nos autorizan a creer convincentemente que, si bien muchos (y de seguro, la mayoría) de los elementos de la “hegemonía burguesa” siguieron firmes y vigentes durante (y luego) del conflicto de Ifrán, han habido aspectos (por ejemplo, en el caso analizado aquí) de la lucha por la tierra en lo que lo “hegemónico” había sido quebrado o -siquiera- alterado, al punto de que, parafraseando a Williams (1980), exigió ser ‘renovado, recreado, defendido y modificado’ (en buena medida, a sangre y fuego) por las clases dominantes correntinas (p. 134).

En esa línea, recuperando lo señalado en los dos puntos previos, considero que, tal vez falto de claridad y de manera desarticulada e inorgánicamente, es posible reconocer un espíritu y actitud contestatarios -por parte de algunos/as miembros de las LAC- ante ciertos aspectos no desdeñables de las relaciones de poder de la sociedad capitalista correntina. En estos casos, la crítica y la rebeldía de los/as agentes de las LAC debió contenerse (en lo posible) dentro de los términos de la ideología dominante, ya sea por: a) prudencia en un contexto -de reinstauración de la democracia burguesa- políticamente adverso para los métodos de acción directa;70 b) la desfavorable relación de fuerza de los/as agentes más radicales hacia el interior de la misma organización; c) la impotencia ante la capacidad y el efecto avasallante “con la que ciertas prácticas, agentes e instituciones políticas han sido históricamente institucionalizadas como ‘el Estado provincial’” (Ferragut, 2020b, p. 67) que los/as condujo, entre otras cosas, a apelar a políticos e instituciones de gobierno -sobre los que públicamente habían descreído71- a fin de resolver el conflicto en Ifrán; o bien, d) un poco de todas esas razones.

Claro que, para no dar pie a malos entendidos, no considero que estos eventos, ni nada de lo señalado hasta aquí, permita afirmar que las LAC fueron revolucionarias, aspiraban al socialismo o algo por el estilo. Sólo he intentado realizar una aproximación a fin de rescatar, lo más cercanamente posible, el sentido (en la lucha) de los actos de la subversión (parcial) de Ifrán, lo que, como se pudo ver, ha abonado otras líneas de análisis. Más allá de los límites de las luchas subalternas, creo que es hora de empezar a considerar también sus potencialidades. A veces basta con las “ilusiones” y los sueños, en tanto nos enseñan que no todo es aceptación y sumisión pasiva.

Fuentes:

El Litoral, Capital, Corrientes. Varios números (1972-1973).

El Litoral, “Entregaron los restos de un dirigente correntino desaparecido en dictadura”, 18 de mayo de 2022, Recuperado de: https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-5-18-1-29-0-entregaron-los-restos-de-un-dirigente-correntino-desaparecido-en-dictadura.

Ley 13246. Arrendamientos rurales y aparcerías. 18 de septiembre de 1948. Boletín Oficial de la República Argentina. Número 16159. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7028586/null

Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación (1972). Investigación sociológica del área tabacalera correntina. Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía y Sociología Rural

Primera Hora, Goya, Corrientes. Varios números de enero y abril de 1972.

Télam, “Confirmaron las condenas por el asesinato de dos dirigentes de las Ligas Agrarias, en 1977 y 1979”, 23 de octubre de 2020, Recuperado de: https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202010/confirmaron-las-condenas-por-el-asesinato-de-dos-dirigentes-de-las-ligas-agrarias--en-1977-y-1979_n8907.

Entrevista a productora tabacalera de Paraje Palmita, delegada de Colonia y miembro de la Comisión Coordinadora Central de las LAC, Goya, 2016.

Entrevista a productores tabacaleros y ex militantes de las LAC (zona Lavalle), Lavalle, 2015.

Entrevista a Rogelio Tomasella, ex militante del PRT-ERP y colaborador de las LAC, Lavalle, 2015.

Entrevista a maestra rural, compañera de militancia de integrante de Montoneros, exmiembro del sector maestro del Movimiento Rural Cristiano y exmilitante de las LAC (zona Batel), Goya, 2018.